4,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

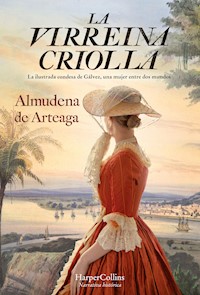

Felicitas de Saint-Maxent, condesa de Gálvez y virreina de la Nueva España, fue un personaje fascinante, que vivió a caballo entre el Antiguo y el Nuevo Régimen y ha sido, hasta ahora, increíble e injustamente olvidada. Hija de criollos de Nueva Orleans, y por tanto de origen y educación franceses, fue una mujer bella, inteligente y promotora de la cultura y las bellas artes a lo largo de toda su vida. Casó con el ilustre gobernador Bernardo de Gálvez, clave en la independencia de Estados Unidos, y que llegó a ser virrey de Nueva España. Al enviudar, se trasladó a Madrid, donde fue célebre como anfitriona de tertulias en las que participaban ilustres literatos y políticos, por las que llegó a ser tachada de afrancesada y finalmente desterrada. Felicitas de Gálvez vivió una vida cuajada de pasión, originalidad e ilustración entre dos mundos, y simboliza el tornaviaje de todas aquellas mujeres que antes que ella marcharon a América buscando una oportunidad. Felicitas de Saint-Maxent, la hermosa hija criolla de uno de los colonos franceses más poderosos de Nueva Orleans, vive junto a su familia entre las espléndidas casas de campo y los palacetes de la ciudad que su padre ha adquirido comerciando con pieles, armas y toda suerte de mercancías Misisipi arriba. Cuando la Luisiana pasa inesperadamente en 1763 de manos de la corona francesa a la corona española, la vida de sus pobladores quedará marcada para siempre. Muy joven y ya viuda y madre, contrae segundas nupcias con el poderoso gobernador español Bernardo de Gálvez: a su lado es testigo de la ayuda que brindó España a la independencia de Estados Unidos. Felicitas, criolla francesa de nacimiento y española de adopción, pasea por las callejas de una encantadora Habana dieciochesca disfrutando de la opulencia de la Perla del Caribe en su momento más glorioso, y sabe dejar su regia impronta en México desde el primer día en que llega al Virreinato de la Nueva España.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

La virreina criolla

© Almudena de Arteaga, 2022

© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Lookatcia

Imagen de cubierta: Trevillion

ISBN: 978-84-9139-763-2

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Nota de la autora

I. Según el devenir de los vientos

II. Bajo el árbol que más sombra da

III. El acierto de una elección

IV. Justicia de gobernador

V. Susurros de revolución 1772

VI. La despedida

VII. Póstumas esperanzas

VIII. Vientos de cambio y alegría

IX. Hermanadas con la gobernación

X. Segunda boda, 2 de noviembre 1777

XI. Alianza hispanoamericana

XII. Huracán de desolación

XIII. Un sueño por cumplir la reconquista de la florida

XIV. La rezagada soledad

XV. El hastío de una larga espera

XVI. Jamaica, la providencia y demás nidos de piratas

XVII. España, un sueño por descubrir

XVIII. De Gobernadora a Virreina 1785

XIX. Compartiendo regocijos y desgracias populares

XX. Calamidad y hambruna

XXI. El asomo de la parca

XXII. El último adiós de la condesa

XXIII. Acusada sin probanza

XXIV. Languidecer de una Virreina

Bibliografía y documentación interesante para quien quiera seguir indagando

A mis cinco nietos: Ginebra, Íñigo, Diego, Almudena y Carlota.

Mi mejor tratamiento de juventud.

A mi cuñada Molly Long, nacida en Pensacola e hija de la Revolución americana.

Ella fue la que hace años me puso sobre la pista de Felicitas.

Nota de la autora

Bernardo de Gálvez, el único español reconocido como padre de la Revolución americana, me sorprendió desde el mismo momento en que lo descubrí buceando en la contienda de Argel, donde luchó junto a varios de los protagonistas de algunas de mis novelas.

Casi de inmediato empecé a buscar entre las compañeras de vida que tuvo y Felicitas de Saint-Maxent, una criolla de origen francés nacida en Nueva Orleans en el seno de una de las familias más relevantes del momento en la Luisiana, saltó a la palestra de mi interés.

De su mano pude viajar mentalmente a lugares tan exóticos como el río Misisipi, el canal principal por aquel entonces del comercio de pieles, armas y alcohol entre el sur y el norte de unos Estados Unidos de América aún incipientes.

Luisiana, el golfo de México, la costa de Florida, Cuba o la España de Carlos III en tiempos de la Revolución francesa y a las puertas de la Ilustración me sirvieron de telón de fondo para construir el andamiaje de una historia apasionante de mujer. Cualquiera de sus facetas me resultaba interesante: Felicitas como gobernadora consorte de Luisiana y Cuba, como virreina de Nueva España (México) y, ya viuda, como la moderna condesa viuda de Gálvez en una vetusta corte madrileña que llega a condenarla al destierro por exponer abiertamente en sus tertulias literarias las revolucionarias ideas afrancesadas.

Definitivamente, Felicitas de Saint-Maxent era una de esas valientes mujeres que aún quedaban por descubrir y bien merecía ser rescatada del ostracismo más absoluto. Su conmovedora historia sin duda quedó ensombrecida por haber estado casada con el héroe malagueño Bernardo de Gálvez, enaltecido por el rey Carlos III con el título nobiliario de conde de Gálvez por las hazañas que narraré a lo largo de las páginas de este libro.

Para entender los prolegómenos de esta historia, empezaré contándoles algo sobre la tierra donde esta bella criolla nació: Luisiana fue descubierta por Alonso Álvarez de Pineda en 1519, y allí el hombre que la dio a conocer celebró la que sería la primera comida de Acción de Gracias de América. Después de aquello, sucesivos expedicionarios españoles ahondaron en su territorio.

Sin abrumarles con datos y nombres, sí les diré que, poco tiempo después, Pánfilo de Narváez perecería ahogado en la desembocadura de aquel inmenso río que hoy conocemos como Misisipi, pero que en aquel tiempo llamaban el Río del Espíritu Santo. También Álvar Núñez Cabeza de Vaca transitaría por esas peligrosas e inexploradas sendas recorriendo a pie lo que en un futuro sería denominado la Luisiana.

A este último le seguiría Hernando de Soto, que trazaría el camino en la cuenca del río a Luis de Moscoso de Alvarado, que a su vez llegaría hasta los dominios de los Natchitoches.

Y así pasó el tiempo. A América fueron llegando barcos cargados de europeos y aquellas tierras, aunque españolas, fueron repoblándose con muchos colonos franceses. Roberto la Salle fue quien las bautizó con el nombre feminizado de su rey, Luis XIV. Los asentamientos empezaron a crecer y prosperar. La mayoría de aquellas familias inmigraban desde Nueva Francia, lo que ahora es Canadá. Huían del asedio inglés a que eran sometidos con sus abusivas exigencias arancelarias.

Lo hacían a bordo de estrechas canoas, navegando río abajo desde los Grandes Lagos y con contadas pertenencias. Tardaban casi mes y medio navegando primero por el río Ohio o Ujayu, según quien lo mentase, europeo o indio, para después llegar al Misisipi. Buscaban tierras más cálidas, tranquilas y prósperas donde poder asentarse y colonizar sin tener que pagar impuestos por ello.

Todos los colonos de ascendencia francesa que eligieron asentarse en la Luisiana, como la familia de Felicitas, fueron llamados cajunes. Procedían de Montreal, y dedicados al negocio de la peletería, al cultivo en las grandes praderas, a la ganadería de bisontes y a la venta de carne, principalmente ahumada a la leña en tasajo, pronto hicieron fortuna. Bienville fue quien, a principios del siglo XVIII, fundó Nueva Orleans, la ciudad que con el tiempo se convertiría en su capital; por ella, en apenas una década, ya deambulaban quinientas almas.

Pero el destino en ocasiones es caprichoso y pasados los años los moradores y fundadores de aquella hermosa ciudad verían cómo, de la noche a la mañana y a pesar de ser en su mayoría de ascendencia francesa, pasaban a depender de nuevo de la corona española.

Todo tiene su porqué y, lejos de separarme de la historia de Felicitas, les diré que poco antes España había entrado en la guerra de los Siete Años para apoyar a Francia contra los ingleses. Carlos III de España pidió a su primo el rey francés Luis XVI que, a cambio de su ayuda armada, le entregara las posesiones que tenía en el margen oeste del Misisipi, incluida Nueva Orleans. Ser derrotada en esa guerra ocasionó que Francia entregase Canadá y toda la zona de la Luisiana situada al este del río Misisipi a Inglaterra, quedando las posesiones de la orilla contraria en el oeste, incluida la capital, para España. La corona española, por su parte, perdió las dos Floridas: la Oriental, con capital en San Agustín, y la Occidental, con la capital en Pensacola. El tratado se firmó en Fontainebleau el tres de noviembre de 1762, con la consiguiente firma de la paz en París un año después.

La familia de Felicitas, como casi todos sus vecinos de Nueva Orleans, se enfadó bastante al saber aquel veintiuno de abril de 1764 que su rey Luis XVI había escrito al gobernador colonial de Luisiana, Charles Philippe Aubry, para que inmediatamente entregase la llave ficticia de la ciudad a Antonio de Ulloa, el gobernador designado por el rey de España.

Definitivamente, la Luisiana ya no era francesa sino española y como tal pasaba a depender de la Capitanía General de Cuba. A partir de entonces sería una parte añadida al virreinato de Nueva España y los pobladores de aquellas tierras dependerían del mayor imperio del mundo, el español.

Gilberto, el padre de Felicitas, aunque al principio recibió la noticia tan a disgusto como el resto de los colonos franceses, pronto, como el hombre inteligente que había demostrado ser, intuyó que lo mejor sería arrimarse al fuego que más calentaba. Fue el primero en ofrecer sus servicios incondicionales a Ulloa como el nuevo gobernador designado.

Independientemente de qué reino los gobernase en la Luisiana, los cajunes envejecían por ley de vida, pasando el testigo de sus ilusiones, sueños y nuevos negocios a sus hijos, los ya conocidos como criollos por haber venido al mundo en aquellas prósperas tierras.

Felicitas sería una de ellas.

I SEGÚN EL DEVENIR DE LOS VIENTOS

Plantación de Chantilly

Lago Pontchartrain, a pocas leguas de Nueva Orleans

19 de marzo de 1766

Ir y quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma, e ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse.

Lope de Vega, «Ir y quedarse»

Por primera vez en la vida, mis padres esperaban casi ocho meses para bautizar a una de sus hijas. Con María Antonieta todo parecía ser diferente.

Madre fue criticada por muchos por su demora. Se saltaba la tradición inmemorial de cumplir con el primer sacramento de la Santa Madre Iglesia a la par que tentaba a la suerte ante la posibilidad de perder a la niña, presa de una muerte prematura, antes de haber ni siquiera asegurado su entrada en el limbo.

Pero hacía ya mucho tiempo que a mi madre no le importaban en absoluto los pareceres ajenos. Para ella, ante todo, primaba que antes de pasar por la pila bautismal mi padre hubiese reconocido a mi hermana pequeña como hija suya.

En nuestro mundo, las largas ausencias de los maridos eran casi tan habituales como la incongruencia de los plazos entre el último holgar de un matrimonio y la culminación de un embarazo. Por eso madre quería dejar clara su castidad y virtud. Ella esperaba impaciente el día en que padre llegase a atracar en el pantalán que daba al lago con el tiempo suficiente como para poder disfrutar sin prisas del ágape y las celebraciones posteriores al bautismo.

Le gustaba tenerlo todo previsto. Quería que fuese él, y nadie más, el que sostuviese en sus brazos a la niña mientras el padre Cirilo volcaba sobre su diminuta cabeza el agua bendita. Sin embargo, desgraciadamente, desde que nació la pequeña María Antonieta había tenido que aplazar en dos ocasiones la celebración.

La primera, cuando la parió en su ausencia, y la segunda, cuando por fin apareció cuatro meses después del parto y tan solo se dignó a pasar un único día a nuestro lado. Apenas tuvo tiempo para vernos, embarazar de nuevo a madre y salir despepitado hasta sabía Dios cuándo con un cartapacio que había sacado del secreter bajo el brazo.

A pesar de la desilusión, de la boca de madre no salió un lamento. De haberlo pronunciado no habría sido ella.

El hecho de que mi hermana fuese la sexta quizá la ayudó a relajarse. Cumplidos los cuarenta, la experiencia ya la había liberado de las angustias e inseguridades que suelen acuciar a una madre primeriza.

Lo que sí tenía muy claro era que con esta celebración quería que se bendijese y estrenase la nueva capilla de Chantilly, y se había prometido a sí misma que no lo haría hasta que su marido viniese de verdad a descansar de sus constantes negocios con las tribus que le proveían de pieles río arriba. Aquel día de San José, por fin y después de ocho meses de eterna espera, parecía ser que iba a cumplirse la fecha propicia para tan ansiada conmemoración.

Hacía un par de días que un mensajero nos había avisado de su inminente llegada y todo estaba preparado. Ya solo faltaba que mi padre no objetase en llamarla María Antonieta, como a la reina de Francia.

Madre aquel día estaba resplandeciente. Había elegido un vestido adamascado en tonos naranjas que contrastaba con el albor de su piel y le marcaba la cintura lo suficiente como para disimular su nuevo estado de buena esperanza. Se alegraba de no haber tenido que recurrir al holgado y tan poco favorecedor guardainfante. Consciente de sus mejores atributos, se había entreabierto un poco más de lo usual el pañuelo de seda de su escote para realzar su abultado pecho y, en una cinta de terciopelo, se había colgado al cuello la cruz de rubíes que padre le había regalado en su último cumpleaños.

Bautizaba a María Antonieta embarazada de cuatro meses de la que sería mi hermana Mariana, contribuyendo al aumento aún mayor de su prole, y sonreía satisfecha de poder tener de nuevo a toda la familia unida al completo.

Nerviosa ante la inminente llegada de la barcaza, se dirigió a nosotros:

—Deprisa, niños, poneos junto a mí por orden de estatura. Quiero presentaros a todos los que hoy nos visitan y acompañan a vuestro padre.

Hasta ese momento no me había dado cuenta de que mi hermana Isabel, a sus catorce años, ya media más que mi madre.

—Madre, ¡Isabel ya os ha alcanzado! ¡Si casi os saca un palmo!

Se miraron desconcertadas al comprobar que era verdad. Isabel se sonrojó:

—Será porque madre no lleva sombrero y yo sí.

Gilberto y Maximiliano se sorprendieron al percatarse de ello, y no perdieron ocasión para fastidiar a su hermana mayor.

—¡Es verdad! A partir de ahora os voy a llamar «tía Isabel». ¡Vieja, más que vieja!

Madre se impacientó.

—¡Callaos y colocaos en vuestro lugar, que ya llegan! Vamos, Felicitas, al lado de Isabel. Gilberto, Maximiliano y María Victoria, poneos a continuación.

Sin rechistar, todos cumplimos sus órdenes a excepción de María Victoria, que, desde que fue destronada por la pequeña, no paraba de lloriquear por cualquier cosa para llamar la atención.

Uno a uno, como si fuese un general pasando revista a la tropa, madre fue recomponiéndonos. A Isabel le rehízo el lazo del sombrero; a mí me sacó las puñetas de encaje que con las prisas se me habían quedado arremetidas en la manga y, dándome la vuelta, me apretó la cruceta del corpiño; a los chicos les abrochó sendos botones de los chalecos y a Vic, cabizbaja como siempre, le levantó la visera de la capota de manera que aquellos acuosos ojos azules asomaron de nuevo, dejando al descubierto su permanente ofuscación.

A lo lejos sonó la primera campanada del castillete de proa avisando de la llegada de padre. Madre corrió a retomar su lugar mascullando su última orden:

—Felicitas, cuidad de que vuestros hermanos no se escapen antes de tiempo. Hoy quiero que seáis un ejemplo de buenas maneras.

Al final de la fila estaba María Antonieta en los brazos de Nana. Su sonrojada carita parecía la guinda de un pastel de merengue a punto de ser engullida por las blondas, volantes y puntillas encañonadas de aquel faldón de cristianar. Dormía ajena a todo lo que pasaba, mecida por los brazos de la que fue mi ama de cría y la madre de mi hermana de leche, una loba, negra e india a partes iguales, llamada Ágata. Nana era la única esclava liberta, y todos la adorábamos por habernos cuidado siempre desde pequeños.

Madre había ordenado a los jardineros que fabricasen una arcada de flores justo en el lugar donde posarían el portalón para el desembarco, según había visto en un grabado de los jardines de Versalles.

Aburrida ante la eterna espera, miré a mi alrededor buscando el casi inalcanzable horizonte al final del lago.

Chantilly estaba al sudeste de Nueva Orleans y era la plantación más grande de las circundantes, con treinta y cuatro mil quinientos acres de terreno. Para mi madre, en aquel momento, aquella era su casa de campo preferida, la última que padre le había comprado y de la que estaba deseando alardear con todos los que en aquel barco llegaban acompañándole. El hogar que, después de cuatro mudanzas, tenía más probabilidades de ser el definitivo. Que yo recordase, habíamos pasado ya por el piso superior de la calle Conti, por la casa de Marigny y largas temporadas en la de la plantación de Bayou St. John.

Minuciosa hasta en los detalles más nimios, madre no dejaba nada al azar. En los últimos meses aquella mansión había ido cuajándose de relojes, muebles, candelabros, telas adamascadas, tapices, plata, encajes, cuadros y toda suerte de piezas u obras de arte que previamente había encargado o comprado a los tratantes de caprichos provenientes de Europa. Disfrutaba con ello y, como ella misma decía, cualquier cosa que la hiciese digna de elogios o envidias le gustaba.

A pesar de habérselo podido permitir, lejos de vivir su opulencia con parsimonia, prefería llenar las ausencias de padre con una actividad inusitada en una mujer de su clase. Igual dibujaba un diseño del jardín que compraba seda para las cortinas del comedor, bordaba nuestras iniciales en las almohadas, enseñaba a bruñir la plata a las sirvientas, elegía a nuestros profesores o cabalgaba junto al capataz para recorrer la plantación, vigilando la recolección de los nuevos cultivos de tabaco o el parir de una vaca. La cosa era no estar quieta ni un segundo.

Fuera como fuese, ante todo se sentía artista, y como tal temíamos el momento en el que terminase de enjaezar esa casa para poner su mirada en otra diferente. Una vez creado algo, perdía completamente el interés por ello para buscar otro hermoso lugar donde poder derramar sus querencias y caprichos.

Esta actitud hacía que muchas de las vecinas de las casas circundantes la tachasen de frívola y antojadiza. Nunca lo supe a ciencia cierta, pero la verdad era que, mientras ellas engordaban presas de su pereza, madre mejoraba como el buen vino con el paso de los años y los sucesivos embarazos.

La barcaza fue engrandeciéndose según se acercaba, de tal manera que por fin fuimos distinguiendo a los visitantes.

La segunda campanada, mucho más cercana que la anterior, alertaba a una pequeña canoa para que se apartase de la trayectoria entre la posición del barco de padre y la nuestra. Los dos esclavos que estaban pescando soltaron las cañas y remaron con todas sus fuerzas hasta dejarles paso franco. Por aquel inmenso lago salobre, que más que lago a mí se me hacía mar, la circulación de barcos con mercancías y pasaje cada vez mayor y más desordenada hacía frecuente el involuntario abordaje de unos contra otros.

Madre, sombrilla en mano, saludó a lo lejos cuando padre salió de entre la multitud. Apenas cinco minutos después posaba el pie en el embarcadero.

Padre la estrechó entre sus brazos y la besó como si fuese la primera vez. Siempre lo hacían cuando llevaban tiempo sin verse. En cuanto la apretó contra sí, supo de su secreto. La separó de él para ponerle la mano en el vientre y le dirigió una mirada de satisfacción. Como tantas otras veces, no hicieron falta palabras, padre ya sabía que madre estaba de nuevo embarazada.

Fue besándonos uno a uno en la frente, incluida a la pequeña María Antonieta, y tomando del brazo a madre nos pidió que los siguiéramos. Detrás de nosotros vinieron el resto de los invitados, que, después de desembarcar, nos siguieron en procesión.

Todo el camino hacia la capilla estaba enmarcado con arcos similares al que dejamos detrás. De hecho el día anterior lo pasamos encaramados a los magnolios recolectando esas hermosas flores blancas que ahora los engalanaban.

Nuestros pasos seguían el ritmo de los tambores que sonaban en las barracas de los esclavos. Al acercarnos, cesaron, y una docena de ellos, a las órdenes de nuestro profesor de música, comenzaron a cantar el Ave María de Haydn.

Desde mi posición, no pude más que fijarme en la espalda de nuestros progenitores. La cola de la casaca de mi padre y la gran lazada de detrás del vestido de madre rebotaban al unísono, bailando al compás de sus pasos. Como el bamboleo de sus prendas al caminar, mis padres se compenetraban, querían y respetaban como pocos matrimonios, y de su ejemplo aprendimos todos sus hijos, los seis nacidos ya y los tres que faltaban aún por llegar.

El padre Cirilo nos esperaba en la puerta de la capilla. Tomamos asiento en primera fila y no pude resistir mirar atrás. ¿Qué amigos habían venido?

Justo en la bancada contigua estaba la abuela Françoise. Desde que se quedó viuda del abuelo Pierre, pasaba largas temporadas con nosotros. Madre solía ponernos a sus padres como el más claro ejemplo de aquellos que transformaron las indómitas tierras que encontraron al emigrar desde Europa en prósperos cultivos y crecientes ciudades. Su buen hacer tan solo simbolizaba el primer tramo de un camino a seguir por todas las generaciones que los sucederíamos, y tendríamos la obligación de honrarlos y engrandecer lo que un día ellos sembraron con su sacrificio.

La abuela Françoise era una de las mujeres más ancianas de Nueva Orleans y, por ello, respetada y casi venerada por muchos. Para algunos, era casi una versión blanca de las reinas de las tribus indígenas del norte; la experiencia la había colmado de sabiduría, y no eran pocos los que acudían a ella para pedirle consejo, casi rindiéndole pleitesía.

Según madre debíamos sentirnos tan orgullosos de su familia, los La Roche-Luce como de los Saint-Maxent porque, así como padre se había labrado un futuro en Nueva Orleans, ellos antes ya lo habían hecho en Quebec y Montreal.

Junto a ella estaba el socio de mi padre, Pierre Laclede, tan galante y guapo como amoral, pues mantenía una relación pecaminosa con una mujer casada llamada María Teresa Bourgerois Chouteau. María Teresa pertenecía a otra de las familias más influyentes en el comercio de pieles. Como madre, había sido obligada por conveniencia familiar a casarse muy joven con René Auguste Chouteau y ahora, enamorada locamente de Pierre, con frecuencia faltaba abiertamente al respeto a su marido. Esta vez, sentándose al lado de Pierre junto a sus cinco hijos.

La abuela la miró de reojo con desaprobación. Por edad tenía la virtud ganada de poder decir todo lo que se le pasase por la cabeza. En susurros, por estar en la casa de Dios, reprendió a Pierre sin tapujos:

—Como es posible que os hayáis atrevido a traerla… ¡Y con todos vuestros bastardos!

Había oído a mi madre decir que cuatro de los cinco hijos de María Teresa eran de Pierre, y aquello me lo terminó de confirmar. Pierre chistó antes de sonreír sarcásticamente.

—No he sido yo, sino Teresa, la que ha decidido venir. Si su marido lo permite, allá él con su cornamenta.

La abuela sacó el abanico para ponérselo frente a la boca. Aun así, pude escucharla ya que la sordera le hacía alzar inconscientemente la voz.

—¡De búfalo, diría yo! Ignorante cornudo. Parece que olvidáis que está acostumbrado a defender sus pieles contra los ataques de las tribus indias río arriba. Cuentan barbaridades sobre cómo torturó antes de matar a los últimos que lo intentaron, y si es cierto, ¿no teméis que haga algo similar con quien intente robarle a su mujer?

Pierre negó con la cabeza.

—En absoluto. Yo tampoco ando cojo, señora. ¿O es que no recordáis que soy probablemente el mejor espadachín de Nueva Orleans? No hay torneo que pierda.

La abuela suspiró.

—De poco vale el metal frente a la pólvora, y ya sabéis que no soy amiga de las trifulcas.

Arqueando las cejas, bajó la voz, intentando acaparar aún más la atención de la abuela.

—Si os revelo un secreto, ¿prometéis guardármelo?

La abuela, expectante, se llevó la mano derecha al oído izquierdo y se levantó la blonda de la capota para no perder ripio. Podría decirse que su sordera iba y venía a voluntad.

—Habréis escuchado que el pasado día de San Valentín vuestro yerno y yo pusimos la primera piedra de un fuerte que se erguirá sobre el acantilado que domina la confluencia de los ríos Misuri y Misisipi.

Asintió arqueando las cejas, haciendo memoria.

—Sí. Gilberto nos dijo que os había hecho su socio, dándoos el veinticinco por ciento de la compañía para que, entre otras cosas, fundaseis allí un asentamiento desde donde vigilar y asegurar las mercancías que traéis navegando río abajo. San Luis, creo que habéis decidido llamarlo. Pero… ¿eso qué tiene que ver con vuestros indecorosos amoríos?

La abuela, consciente de que María Teresa, al advertir que se hablaba de ella, estaba escuchando, le dedicó una mirada de reproche.

Pierre se explicó, molesto por la actitud de la abuela, pues ahora también arremetía contra la que él consideraba su esposa.

—Que es allí a donde me voy a llevar a María Teresa y a mis hijos. Ella me ayudará a convencer a otros colonos para que acudan, construyan sus casas, traigan su ganado, aprendan de sus dotes de apicultora y comiencen a arar los campos del albergue del fuerte y así, quién sabe, lo mismo acabamos fundando nuestra propia ciudad.

María Teresa le cogió de la mano para apretársela fuertemente, dirigiéndole una mirada de agradecimiento. Él le correspondió antes de continuar.

—Como sabéis, los casacas rojas siempre tuvieron difícil conservar sus fortalezas en el país de Illinois, pero, por una rara casualidad, desde el año pasado, los que están al mando del capitán Thomas Stirling en Fort Chartres y sus alrededores se han hecho invencibles. Alimentando el odio que les caracteriza hacia todo el que no es británico, han ordenado a muchos colonos franceses que salgan de la colonia inglesa a no ser que puedan comprar una costosísima licencia de estadía que no podrán pagar. Muchos de ellos, cansados de los abusos ingleses, tan solo necesitan un pequeño aliciente para venir a repoblar la que un día será nuestra ciudad. ¿Por qué creéis que quise poner la primera piedra justo el día del santo custodio del amor? San Luis estará construida sobre el pilar del nuestro.

—Pecaminoso como el de nadie. ¿Y su marido, qué? ¿Creéis de verdad que la dejará marchar? —contestó la abuela, indignada.

María Teresa, inclinándose hacia delante para poder mirarla a los ojos sorteando a Pierre, le contestó con aplomo:

—Mi marido solo se casó conmigo por interés y ahora pasa tanto tiempo fuera que se podría decir que nos tiene abandonados.

El tintineo de la campanilla del monaguillo rogando silencio marcó el inicio de la ceremonia, impidiendo a mi abuela contestarle como hubiese deseado. La conversación quedó inconclusa.

Al salir don Cirilo de la sacristía todos nos pusimos en pie. Solo entonces pude percatarme de que, en la bancada de la diagonal, estaban sentadas las nuevas autoridades del momento.

Desde hacía muy poco tiempo, y muy a pesar de muchos de nuestros paisanos, los españoles se habían adueñado del lugar que antaño ocupaban los franceses.

Por lo que nos contó nuestra maestra de español, un idioma que madre se empeñó en que aprendiésemos desde que estos señores llegaron, así lo habían decidido los reyes de España y Francia en un acuerdo firmado en las ciudades europeas de París y Fontainebleau. Al parecer todo había sido debido a una guerra a la que llamaron de los Siete Años. En ella acordaron luchar unidos los dos regios parientes contra el rey de los ingleses. Fueron derrotados y, como compensación a las pérdidas sufridas por sus compromisos, el rey de Francia, que se llamaba Luis XVI, le entregó a su primo español, Carlos III, parte de la Luisiana.

Yo no llegaba a entender cómo dos reyes, desde tan lejos, podían darse y quitarse estos lugares como si de un simple caramelo se tratase. Ella intentó explicárnoslo, pero a mí, a mis once años, todo aquello me sonaba disparatado y remoto; demasiado apartado como para querer profundizar en esa lección.

Lo único que me quedó claro de todo este embrollo fue que el sitial que antaño estaba reservado para los gobernadores franceses ahora era ocupado por altos dignatarios españoles.

Padre nos había pedido a todos que los recibiésemos lo mejor que pudiésemos porque de ellos dependerían, a partir de entonces, varias licencias de comercio básicas para su negocio. Y así, aun entendiendo poco de protocolo, pude diferenciar fácilmente a quien ocupaba el sitio preferente porque le habían puesto una gran silla al lado derecho del altar.

Aquel hombre era el nuevo gobernador de la Luisiana, don Antonio de Ulloa. Con su lustroso uniforme y su peluca peinada con dos voluminosas guedejas en forma de rulo a ambos lados de la cabeza, irradiaba autoridad. Se le veía tan enjuto y estaba tan sumamente delgado que los pómulos de sus mejillas sobresalían de su cara como dos huesos pinchudos. Al ver que le miraba, me saludó con una leve inclinación de cabeza.

Aún recordaba el día en que nos visitó la primera vez. Fue nada más tomar posesión de su cargo hacía poco menos de un año. Se quedó a dormir y, aprovechando que había luna nueva, estuvo enseñándonos a identificar las estrellas con la ayuda de un catalejo.

Fue entonces cuando habló de una apasionante expedición que había hecho tiempo atrás para medir el arco del meridiano central de la Tierra. Yo hasta entonces no sabía que la tierra en los mapas estaba cortada en porciones. Viajaron desde España hasta un lugar llamado Quito y fueron precisamente aquellas estrellas que ahora mirábamos las que le habían servido de guía. Aquella noche, aquel forastero, aparte de enseñarnos a mirar el cielo nocturno de otra manera, nos empezó a conquistar independientemente de que hubiese llegado por la imposición de un rey.

Claro que el hecho de que hablase perfectamente francés nos facilitaría mucho las cosas. Sus historias estimularon nuestra imaginación. Había viajado por medio mundo, nos habló de sus grandezas y a mí, a pesar de las antipatías que parecía provocar, desde el principio siempre me pareció un hombre agradable.

Padre decía que era tan buen astrónomo como gobernante, pero lo cierto era que en Nueva Orleans casi nadie le quería, entre otras cosas porque había prohibido cualquier comercio que implicase la entrega, trueque o venta de armas o toda suerte de licores a los indios, algo que estaba muy ligado a la compraventa de las pieles. Por eso quizá padre prefería antes tenerle a bien que a mal.

Sentada al lado de don Antonio estaba su prometida, recién llegada de Lima. Era la hija del conde de San Javier, se llamaba Rosa Ramírez de Laredo, y madre resolvió tratarla como si ya se hubiesen casado al faltar muy poco para ello.

Don Antonio, como el padrino que sería de María Antonieta, había traído de regalo un sonajero de plata con mango de marfil y una gran medalla de la Virgen para colgar del lazo que adornaba el dosel de la cuna de mi hermana.

Muchos de nuestros amigos, a pesar de haber acudido sin reparos y con muchas ganas a nuestros pasados festejos, faltaron a esta cita para dejar constancia de su falta de comunión con el nuevo gobernador y sobre todo demostrar su enfado. Un desafortunado desaire, que lejos de incomodarla, tildó mi madre de necia pataleta. Una inútil descortesía que, a la larga, lejos de beneficiarlos, los hundiría. Saber acercarse al árbol que mayor sombra diese era primordial y, por eso, a pesar de que siempre hablábamos en francés con ellos, nos había puesto una profesora de español.

Ella fue la que me regaló un compendio de los más hermosos poemas escritos en esa lengua para mejor aprenderla. Versos que con frecuencia y a lo largo de mi futura existencia me guiaron.

Cuando terminó la consagración miré a mi alrededor; a mi lado Isabel casi bailaba al son de la melodía que entonaba el coro de esclavos. Sin necesidad de más disimuladas torsiones para fisgar quién había acudido y quién no, pude ir viéndolos pasar frente a nuestro banco cuando acudieron a comulgar. La premura del desembarco y la consiguiente procesión hacia la capilla me lo habían impedido anteriormente.

Fue entonces cuando descubrí que también había venido la familia del recién fallecido Jean-Baptiste d’Estrehan, y me alegré mucho, dado que llevaban meses enclaustrados en casa cumpliendo con el luto debido.

De las quinientas almas que formábamos el vecindario de Nueva Orleans, Jean-Baptiste había llegado a la Luisiana casi al mismo tiempo que mi padre. Codo con codo sufrieron las inclemencias de los primeros años, intentando abrirse camino en una tierra desconocida y cuajada de peligros. Juntos se enamoraron de las hijas de otros colonos. Quizá por eso padre sufrió más que ningún otro su pérdida.

Mientras mi padre, después de estudiar las posibilidades de negocio, se inclinó por el de las provechosas pieles y el ganado, su mejor amigo lo había hecho por las plantaciones de índigo. Con el tiempo Jean-Baptiste llegó a ser gobernador. Padre le había prometido, en su lecho de muerte, cuidar de su familia.

Correspondiendo a sus desvelos, allí estaban. Eran de los pocos franceses que acudían. Su viuda rompía el luto por primera vez junto a todos sus hijos. Mi madre le sonrió desde su sitial, satisfecha de que por fin se hubiese decidido a salir.

Al pasar frente a nosotras, Juan Honorio, el segundo de sus vástagos, me trepanó con la mirada. Ligeramente incómoda, se lo comenté entre susurros a mi hermana Isabel. Confiaba en ella más que en nadie en el mundo. A sus catorce años, su cuerpo abandonaba el de la niñez, y en cierto modo la envidiaba. Seguro que ella, al ser mayor que yo, sabría interpretar aquella mirada.

Con un leve movimiento de abanico al aire le hizo ver que ella le había descubierto en su secreto observar. Él inmediatamente bajó la mirada para disimular. El susurro de Isabel en mi oído sonó a chanza:

—Vaya, Felicitas. ¿Quién diría que a vuestra edad pudieseis ya levantar pasiones? Empezáis pronto, hermanita.

Solo de pensarlo me sonrojé. En efecto, aquel muchacho parecía demostrar más interés en mí que en cualquiera de los amigos que en la cola le acompañaban a comulgar.

«¡Qué tontería!», pensé. Isabel, desde hacía meses, tan solo hablaba de lances de amor, de las ganas que tenía de que le hicieran la corte y de quién podría ser un buen candidato para tan importante selección y yo… simplemente la escuchaba, pesarosa de que ya no quisiese acompañarme en juegos más ingenuos.

El padre Cirilo, terminado el sacramento, hizo firmar a los padrinos, se guardó la partida de bautismo para llevarla al archivo de la catedral de San Luis en Nueva Orleans y, dándonos la bendición, nos permitió salir en paz.

Ya de regreso a casa, tras caminar por entre los arcos de flores al llegar al ágape dispuesto bajo los porches, una mano me detuvo. Era Juan Honorio.

—Felicitas, ¿querríais jugar conmigo a la petanca?

Desde la última vez que le había visto su voz había cambiado, y un leve gallo delató su timidez.

—¿Ahora?

Miré a la mesa donde todos los comensales se arremolinaban para pedir un refrigerio. Me dio una pereza infinita volver a saludar reverencialmente a todas esas autoridades y amigos de mis padres, y le miré a los ojos sin temor.

—¿Por qué no? Necesitaremos un tercero. ¿Qué os parece si viene mi amiga Ágata?

Como siempre, esta apareció de la nada.

—¿Me llamabais?

Pegué un brinco.

—¿De dónde habéis salido?

Ágata era el ejemplo más palpable de la belleza que podía emanar del mestizaje entre un indio y una negra. Loba la llamaban los españoles recién llegados, ya que su rico idioma daba nombre a cada casta nacida de la unión entre las diferentes razas.

Su madre era Nana, la esclava que nos había criado a todos, y su padre, el indio Oneida Jan Yeidi, el más valioso guía e intérprete de mi padre cuando incursionaban en busca de pieles en los territorios donde su tribu aún campaba libremente.

El padre de Ágata, entre sus congéneres, fue de los pocos que, descreídos ante las promesas de los casacas rojas cuando les aseguraban la paz y el reconocimiento de la propiedad de sus tierras a cambio de su alianza armada, los rechazó. Además, Oneida demostró su verdadera lealtad el día en que voluntariamente se interpuso en el trayecto de aquel arcabuz y el pecho de mi padre. Viajaban río abajo con la barcaza colmada de pieles y unos bandidos, una vez más, intentaron hacerse con el botín.

Según contaba madre, cuando Nana vio el carromato con su cadáver, estaba preñada de siete meses y la impresión la hizo parir prematuramente. A pesar de ello, la niña nació fuerte, y el color naranja de su piel, reflejando la mezcla de razas de sus padres, la hizo acreedora del nombre de Ágata.

Padre no encontró mejor manera de agradecerle la vida a Oneida que manumitir a Nana, sacarla de la recolección de los campos y traerla a servir a casa a cambio de un salario. El documento fue fechado dos días antes de la data real para que la niña naciera de madre libre. Y así Ágata, aunque loba, nació de una esclava liberada.

Un mes después madre me parió a mí, y como la leche no le llegó a subir debido a unas calenturas, Nana terminó amamantándome con la leche que tenía sobrante de la de Ágata. En cierto modo, además de amigas de la infancia fuimos también hermanas de leche.

Yo confiaba en ella plenamente. Ella sabía todos mis secretos inconfesables, las intimidades más vergonzosas y mis deseos más prohibidos, bien porque yo misma se los contaba o bien… porque ella tenía el extraño don de preverlos.

Con frecuencia bromeaba sobre sus dos mitades, la de chamana y la de hechicera africana. Fuera como fuese, siempre había adivinado el sexo de los niños que madre tendría, el devenir de los huracanes o las lluvias torrenciales. Aseguraba ver el grado de pureza en las almas y lo que más provechoso parecía, la buena sintonía en los futuros enlaces entre los hombres y las mujeres con solo mirarlos fijamente a la pupila de los ojos.

Aquel mediodía, después de tirar nuestras pelotas de petanca lo más cerca posible de la negra, me tocaba recoger y aprovechó ese breve instante para penetrar con su mirada en la mía. Al percatarme de ello e intentar reprobarla sentí cómo, de alguna manera inexplicable, invadía sin permiso mi mente.

Recordé lo que me había dicho Isabel en la capilla y, como si me leyese el pensamiento, sin haberle siquiera preguntado, me contestó:

—Sí, Felicitas. Aunque vos no lo creáis, será dentro de pocos años, así que ya podéis iros preparando.

No pude evitar mirar de arriba abajo a Juan Honorio, que, incómodo ante una conversación de la que únicamente entendía ser el objeto principal, dejó su bola y se marchó tarareando hacia casa la música de violonchelo que salía de sus soportales.

II BAJO EL ÁRBOL QUE MÁS SOMBRA DA

Nueva Orleans

25 de octubre de 1768

Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece; sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza; sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.

Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño

Expectantes, escuchábamos las historias de mi padre sentados alrededor del pozo que había en medio del patio. Aquel día, él, excepcionalmente, ocupaba el lugar de nuestra maestra de español. Quería ilustrarnos sobre la historia de nuestros ancestros.

Todos debíamos saber de dónde y de quién procedíamos, para poder en el futuro honrar a nuestros antepasados y recordarlos el día de mañana junto con nuestros hijos, tal y como él hacía ahora con nosotros.

Madre, sentada en una mecedora y con el bastidor en la mano, bordaba su inicial en el almohadón más grande de su cama. Isabel hacía encaje de bolillos. Yo le prestaba mucha atención sentada sobre una gran estera junto a Max y Gilberto, y María Antonieta, acurrucada en mi regazo, se entretenía zarandeando el sonajero de plata que su padrino Antonio de Ulloa le había regalado el día de su bautizo. Como antes mi hermana Victoria, ahora era ella la que languidecía presa de los celos al haber sido destronada por mi nueva hermana Mariana. La infanta y séptima de mis hermanas, dormía plácidamente en los brazos de Nana, acunada por el balanceo de la mecedora.

Corría por aquel entonces el rumor de que pronto Antonio de Ulloa nos dejaría para marcharse a España junto con su mujer, y sería reemplazado por otro gobernador que lidiase mejor con los disidentes franceses.

No eran pocos los que auguraban que su sucesor, alejado de las contemplaciones, demostraría más autoridad, que el cambio de cara en la figura del gobernador quizá ayudase a traer la paz. Padre incluso había dejado caer que él sabía de quién se trataba, que lo había conocido en el último viaje que hizo a La Habana, y que le pareció un buen candidato, pero que por prudencia le habían pedido que no revelase su identidad hasta que su nombramiento por parte del rey de España estuviese firmado.

Desde que empezaron a agudizarse estos desencuentros entre unos y otros en Nueva Orleans, padre viajaba tanto o más si cabe que anteriormente, y por nada del mundo queríamos perdernos el encanto de aquellos efímeros y ocasionales momentos en los que nos hacía participes de su escasa presencia.

Pensativo, se enrollaba y desenrollaba un mechón de su patilla derecha en el dedo índice. Una manía que la mitad de sus hijos habíamos heredado de él y hacíamos palpable desde el preciso momento en el que aprendíamos a coordinar movimientos en la cuna. Aunque pelones, la hacíamos evidente tirándonos a nosotros mismos del lóbulo de la oreja. Curioso legado aquel que a todos nos caracterizaba como uno más de los Maxent.

—¿Os he contado alguna vez que nací en un pueblo llamado Lowny, en la Lorena francesa?

Al unísono asentimos, mientras él echaba su memoria a volar en busca de antiguos recuerdos.

—Era hermoso de verdad, y no oiréis de mi boca una mala palabra para la tierra que me vio nacer, a pesar de que empezaba a quedárseme pequeña.

Alzó la vista al cielo.

—Yo era un joven inquieto e inconformista que pronto me dejé seducir por las historias de grandeza que se contaban de las Trece Colonias. Los que ya habían viajado y escribían decían que allí, al otro lado de los mares, casi todo era indómito y que estaba minado de incógnitas e inseguridades, pero a mí eso no me importaba en absoluto, supongo que porque tenía alma de aventurero. A diario soñaba con esas tierras casi inexploradas y sedientas de proyectos. Así que, en cuanto pude ahorrar para el pasaje, embarqué en el puerto de Le Havre sin tener muy claro cuál sería mi destino definitivo: me dejaría mecer por la marea hasta encontrar un lugar propicio donde empezar. Navegué hacia la desembocadura del Sena hasta salir al canal de la Mancha, y me dejé mecer por el oleaje de una travesía de ensoñaciones rumbo a una vida mejor y más provechosa. Eran muchas las noticias de todos los que medraban en el Nuevo Mundo y yo, inteligente y trabajador como era, me propuse seriamente pasar a formar parte de esa lista de virtuosos.

Madre bromeó:

—Menos flores a uno mismo y más humildad recomienda el Señor.

Padre fingió no escucharla. A esas alturas de su vida ya había hecho realidad muchos de aquellos sueños de antaño y podía permitirse el lujo de alardear de ellos con sus hijos a modo de ejemplo. El comentario de madre tan solo le sirvió como acicate para proseguir con más aplomo si cabía. Seguro de sí mismo, apenas quedaba nada en su semblante de aquellas incertidumbres con las que dijo embarcarse.

Inspiró profundamente de la pipa de la paz que le regalaron los indios en su último viaje, tosió y continuó con su monólogo:

—Si bien era cierto que atrás dejaba un viejo continente que no me había dado grandes oportunidades, lejos de despotricar de mi lugar de nacimiento como otros tantos hacen por aquí, yo hoy, hijos míos, os transmito mi devota añoranza para que jamás olvidéis dónde nacieron vuestros ancestros. Al haber vuestra madre nacido como vosotros en esta colonia y ser todos vosotros criollos, creo que tengo el deber de transmitiros este mensaje que nunca debéis olvidar, y debéis prometerme que, si algún remoto día viajáis a Francia, iréis a conocer mi pueblo natal. ¿Me lo prometéis?

Asentimos de nuevo.

—Bien, me alegro de ello, porque en un futuro todos hablarán de sus abuelos alemanes, irlandeses, escoceses, españoles, etc., y, vosotros, ¿de dónde diréis que eran los vuestros?

Al unísono contestamos:

—Franceses.

No era la primera vez que nos contaba aquella historia, de hecho, nos la conocíamos de memoria, pero por nada del mundo quería que, a pesar de haber nosotros nacido a miles de millas de distancia, olvidásemos de dónde proveníamos.

Como solía bromear, a esas alturas de la vida llevaba el mismo tiempo viviendo en Luisiana que en Europa, y si a Francia le debía su nacimiento, a la Luisiana le debía su riqueza y ascenso social.

—El destino y solo él quiso que mi goleta llegase a Luisiana, concretamente a nuestra querida Nueva Orleans. Fue precisamente aquí donde encontré en mi indeterminado camino a vuestra madre. Aún recuerdo el día que nos casamos. Ella acababa de cumplir los quince años, y me miraba con tal arrobo que desde el primer momento que la vi supe que sería para mí. Le pedí permiso a vuestro abuelo y enseguida aceptó.

La abuela Françoise apareció de improviso para rellenar con agua del cubo del pozo un jarrón de flores. Gruñó demostrando su disconformidad, e interrumpió a mi padre sin pelos en la lengua. Era la única que se atrevía a hacerlo.

—¡Menos aspavientos, pajarito! Que mi niña era la mejor con diferencia.

Todos reímos mientras padre fruncía el ceño. La abuela quiso entonces restar leña al fuego.

—Aunque tengo que reconocer que, desde la primera vez que os vimos, nos gustasteis a las dos.

De reojo miró a mamá que, cabizbaja, sonreía divertida, y sin osar intervenir para quitar la palabra a su marido o a su madre. La abuela continuó:

—Erais avispado, pertenecíais por aquel entonces a la milicia francesa y nos parecisteis buen candidato, dado que Isabel suspiraba al veros y no había muchos más jóvenes entre los que elegir. Tampoco es que tuvierais mucha competencia…

Ya lleno el jarrón de agua, introdujo el ramo de flores y sin añadir una palabra nos dio la espalda para dirigirse a la puerta que daba al comedor. Según entraba en casa su voz fue apagándose.

Madre, sumida en sus pensamientos, musitó mirando a la labor:

—La verdad, Gilberto, es que fui afortunada. Si pusiésemos en una balanza cuánto peso tuvo nuestro matrimonio por amor enfrentado a un matrimonio por interés, hoy podría decir sin equivocarme que el lado del amor ha primado ampliamente.

Revolvió el pelo de Maximiliano.

—La caterva que nos rodea creo que lo demuestra.

Y se acarició el abultado vientre.

—Apenas necesitamos dos días juntos para seguir acrecentando esta familia.

Padre no pudo más que levantarse a besarla efusivamente en los labios. Mi hermana Isabel me pegó un codazo. Al mirarla me guiñó un ojo, supongo que, como yo, satisfecha de provenir de un amor verdadero. En el Nuevo Mundo, una manera más de medrar socialmente era convenir matrimonios entre triunfadores. Poco importaban las querencias y deseos de los jóvenes contrayentes.

Isabel y yo, como las mayores que éramos de los hermanos, nos sentíamos en la primera línea de fuego de esos tejemanejes. Sabíamos que de ninguna manera podríamos negarnos a la elección que nuestros padres hiciesen para nosotras, y por eso ansiábamos aprender a hacer de un compromiso una pasión.

¿De verdad se podría? ¿Podía un sentimiento tan profundo como el amor ser domado como un semental? Lo dudaba, pero en secreto ansiaba que fuese así, porque de otra manera, habiéndose equivocado en la elección nuestros progenitores, nuestros matrimonios se convertirían en infernales yugos con los que lidiar.

Madre separó a padre de su apretado abrazo al percatarse de que su inicial beso desataba esa casi incontrolable pasión que con tanta frecuencia solía asaltarlos.

—Gilberto, contente, o vas a apachurrar al pequeño.

De nuevo se acarició la prominente tripa. Padre, ligeramente contrariado, se separó.

—¡A ver cuándo es Isabel la que empieza a parir y vos descansáis!

Madre frunció el ceño.

—¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Imaginando que nuestra niña empezase a ser madre en un par de años, yo aún podría tener muchos niños de la edad de mis nietos.

Ante el respingo que pegó Isabel, madre no pudo más que soltar una carcajada.

—No os asustéis, querida. Quizá no sea el momento más idóneo, pero ya sabéis que vuestro padre no suele tener el don de la oportunidad. Sin duda se ha precipitado, pero, ya que estamos, aprovecharemos para deciros algo importante.

Miró alrededor.

—Niños, ¿podéis dejarnos a solas con vuestra hermana mayor?

Isabel, dejando a un lado todos los bártulos del encaje de bolillos, me agarró fuertemente de la mano. Intuyendo de qué se trataría e incapaz de recibir la noticia sola, me quería a su lado. Sin más, le entregué a María Antonieta a Nana para que se la llevase junto a Mariana.

—Está bien, Felicitas, quedaos con nosotros. Al fin y al cabo, dentro de no mucho tiempo también os tocará a vos.

Sin decir nada, nos lo estaban diciendo todo.

Madre tomó aire para comenzar a hablar, cuando de repente Ágata irrumpió en el patio.

—¡Señor, tiene que irse corriendo! ¡Vengo de la plaza del mercado y quieren matar a todo el que no esté con ellos! ¡Se están preparando para lincharle!

El temblor de su voz al pronunciar la última palabra demostraba evidentemente su temor. Madre la tomó de las manos, la sentó sobre el escalón que bordeaba el pozo y, tomando el botijo que estaba al lado del brocal, lo alzó sobre su cabeza.

—Abre la boca y bebe para recuperar el resuello.

Ágata alzó la barbilla para que madre atinara con el chorrito entre sus labios. Secándose la comisura de la boca con la manga, inspiró antes de seguir:

—Don Gilberto ha de marcharse rápido.

Inspiró y, ante la evidente expectación de todos, quiso vernos mejor. Sacó de la faltriquera la peineta de carey que le regalé por su cumpleaños y se sujetó hacia atrás el rizado mechón de pelo que solía taparle los ojos.

—Regresaba a casa cuando bajo unos soportales me topé con su socio, el señor Pierre. Estaba rodeado de otros tantos señores. Callaron al verme. Los saludé y seguí mi camino, pero mi intuición me advirtió de que algo malo se estaba cociendo, por lo que regresé discretamente sobre mis pasos para parapetarme detrás de un carro y poder escucharlos a escondidas. Apenas tardé dos minutos en confirmar mis temores.

Bajó la mirada.

—Procuraré ser breve y concisa. ¡Se estaban armando para atacar a los españoles y a todo el que los apoye! Los colonos alemanes les han ofrecido su ayuda. ¡Quieren hacerse con el gobierno de la Luisiana!

Padre masculló entre dientes:

—Como los de las colonias del norte, en Boston, solo que estos se quieren separar de España en vez de Inglaterra.

Ágata, a pesar de lo pequeña que era, se expresaba con mucha claridad, quizá porque, ávida de sapiencia, solía acompañarme en mis lecciones.

—Había fuego, odio y rencor en sus miradas, y algunos incluso hablaron de la guerra por la independencia de España.

Padre la escuchaba atentamente.

—Cuando se estaban disolviendo uno de ellos me sorprendió y, al verme temblando, me agarró con fuerza para susurrarme al oído: «Decidle a vuestro señor que si no está con nosotros le trataremos como a nuestro enemigo».

Padre enrojeció de furia.

—¡Pues ellos lo han querido!

Asustadas como estábamos, fuimos incapaces de reaccionar cuando entró en casa. Subió las escaleras de dos en dos peldaños, recorrió la galería hasta su cuarto a grandes zancadas y, apenas pasados unos minutos, reapareció uniformado con una casaca vieja.

En sus manos llevaba una carabina. Asomándose a la galería que daba al patio, preguntó al zaguanete que hacía las veces de portero:

—¿Recordáis el toque de alarma?

El esclavo asintió.

—¡Pues dadle fuerte a la campana! ¡Os quiero a todos, sirvientes, esclavos y capataces, formados en el patio con los caballos ensillados en un par de horas! Y… ¡quiero todas las ventanas que dan a las calles cerradas a cal y canto! Solo dejad abiertas las que dan adentro.

Estaba claro que se encontraba organizando sin apenas medios su propia milicia, al tiempo que improvisaba órdenes.

—¡Rápido, armaos! Vamos al Palacio de la Gobernación para ver si necesitan ayuda.

Mi madre intentó detenerlo sujetándolo por la bocamanga de la casaca. Él se zafó indignado.

—Tenemos que implicarnos con el gobernador, sea como sea. ¿Qué creéis que pasará si consiguen terminar con Ulloa?

Se exasperó ante su mirada confusa.

—Isabel, ¡que vendrán aquí a por nosotros! Ya os expliqué que elegir a Antonio como padrino de nuestra hija tenía consecuencias, tanto buenas como malas. Decidimos hace dos años demostrar abiertamente nuestra posición al respecto y, como dice Ágata, está claro que, cuando terminen con los españoles, vendrán a por nosotros.

Corriendo hacia la entrada, arrebató al portero el cabo que daba a la campana que pendía sobre ella, y él mismo empezó a zarandearla con los toques acordados para indicar alarma. En menos de diez minutos todos dejaron de faenar en los campos para acudir prestos.

A los capataces les daba armas, y a los esclavos de más confianza guadañas, prometiéndoles benevolencia si obedecían. Después de dos horas, corriendo como un pollo sin cabeza por la casa, por fin consiguió formar a su inexperta y humilde milicia con sirvientes, capataces y esclavos. Una docena de hombres, la mitad a caballo y la otra mitad a pie, tan mal pertrechados como mal formados, esperaban en medio del patio. Presos de la más absoluta incertidumbre, aguardaban una orden que al menos les proveyese de una brizna de valentía.

Excepto padre y uno de los capataces, los demás temblaban como las hojas otoñales a punto de desprenderse de su rama a la espera de que los dos portones de la entrada, ahora cerrados a cal y canto, se abriesen de nuevo para dejarlos salir.

Yo, que había leído novelas de Prevóst, de Voltaire e incluso de René Lesage, intentaba recordar la descripción de una situación similar entre todas aquellas páginas, pero ninguna de ellas narraba un proceder tan descabellado. Allí paralizada y como una muda espectadora ante un teatrillo de marionetas parecido al que desplegaban los buhoneros frente a sus carretas, tan solo esperaba que aquel cuento en el que mi padre parecía ser el protagonista terminase con final feliz.

Su ronca voz me sacó de mis particulares elucubraciones:

—Felicitas, id a mi secreter y sacad del primer cajón las escarapelas de color blanco que solemos dar a los ganadores de las ferias de ganado. Será la manera de identificarnos, a falta de uniformes. ¡Mi milicia será la blanca!

Los cinco minutos que tardé en subir las escaleras, recorrer el corredor, llegar a su despacho y bajar se hicieron eternos para los que esperaban. Fui repartiéndoles aquellas improvisadas insignias, que cada uno se puso donde Dios le daba a entender. En el ala del sombrero, la solapa de la casaca…, y los esclavos, orgullosos de por primera vez tener algo en común con su señor, sujeta a la cuerda que les hacía de cinto en el calzón.

Alzando la espada padre dio la temida orden:

—¡Abrid las puertas!

Su voz retumbó en el patio. El crujir de las bisagras me recordó a los cuentos que mi madre nos contaba sobre damas y templarios de la Edad Media en Francia. Aquel portón debió de sonar parecido al crujir del puente levadizo de un castillo dando paso a sus caballeros solo que, al terminar de abrirse, en vez de oírse el tintineo de las anillas de los bocados, las armaduras y los estribos, o el flamear de los estandartes al galope, se hizo un silencio sepulcral.

Al otro lado aguardaban una treintena de hombres armados hasta los dientes. Una cara conocida los comandaba. Pierre sonrió sarcásticamente.

—¿Ibais a algún lado, Gilberto? Las noticias vuelan. Venimos a recogeros para que nos acompañéis a terminar con los españoles y a echar de una vez por todas a Ulloa de la Luisiana, y me alegra ver que os habéis adelantado a mis proposiciones. Porque… es eso lo que pretendíais…, ¿verdad?

Un escalofrío recorrió nuestros cuerpos a la espera de su respuesta.

Mamá, incapaz de soportar la tensión, se desvaneció. Por suerte, mi abuela estaba cerca para sujetarla. Padre, consciente de su inferioridad numérica, tiró el primero el arma al suelo y, descabalgando, se dirigió a su socio para ofrecerle las muñecas.

—Bien sabéis, Pierre, que no hay nada más lejos de mi intención. Podría saldar nuestras diferencias batiéndome en duelo con vos para evitar el derramamiento de sangre de nuestros hombres luchando entre ellos, pero siento deciros que no estoy tan loco como para enfrentarme con un virtuoso de la espada en mi propia casa y frente a toda mi familia. ¡Quién diría que somos socios! O… ¿debería decir «fuimos»? Confié en vos para que protegieseis nuestras mercancías río abajo desde el fuerte de San Luis sabiendo de vuestras dotes para la lucha, sin imaginar siquiera que un día pretenderíais utilizarlas en mi contra. —Lejos de mostrar sumisión, apuntilló su valor—. No, Pierre, no. Jamás apoyaré esta rebeldía vuestra porque los dos sabemos que, ante todo, somos comerciantes. Os di el veinticinco por ciento de mi empresa a cambio de protección y en vez de eso me atacáis. Pues bien, atadme a la cola de vuestro caballo o disponed de mí como queráis, porque no voy a apoyar vuestra locura. Si pretendéis ajusticiarme tan solo os pido que sea lejos de mi casa para evitar el mal trago a mi familia.

Aquel mequetrefe no le contestó. Descabalgó e, incapaz de mirarle a los ojos directamente, le esposó las manos con una áspera cuerda que ató a la anilla que pendía de la parte trasera de su silla de montar.

Apenas habían recorrido dos metros cuando padre tropezó, cayendo al suelo. Pierre, en un alarde de benevolencia, se detuvo, soltó el nudo de su silla y, pensándolo mejor, cambió de opinión.

Sus palabras sonaron a sentencia:

—Lo último que necesitamos ahora es un lastre. ¡Gilberto, en nombre de esta revolución ordeno vuestro confinamiento y el de todos vuestros hombres! Os prohíbo salir de vuestra propia casa hasta que decidamos qué hacemos con vos. Dejo a dos de mis hombres custodiándoos y confisco vuestras armas y caballos para la causa. ¡Jean-Marie, Guillermo, encerradlos en los establos hasta que volvamos!

Después de desarmarlos y obligarlos a desmontar, los llevaron a empellones, como si fuesen delincuentes, a través del arco que daba al patio contiguo para encarcelarlos a cada uno en una cuadra.

Los cuatro días siguientes fueron un calvario. El primero apenas nos atrevíamos a separarnos de nuestra madre y de nuestra abuela Françoise. Todo eran inseguridades arropadas por el miedo. El terror nos hacía sentirnos desvalidas e incapaces de pensar con congruencia. Tan solo tuvimos claro que no abandonaríamos a nuestro padre ni huiríamos sin él.

En las cocinas nos limitábamos a preparar copiosas comidas para que los carceleros, una vez saciados, tuviesen a bien darles las sobras y que así al menos los cautivos no muriesen de inanición.

El segundo día, conscientes plenamente ya de nuestra falta de libertad, oíamos de vez en cuando las carreras, los gritos y disparos aislados provenientes de las fincas colindantes. Intentábamos adivinar qué era lo que podría estar pasando sin atrevernos ni siquiera a abrir las contraventanas.

El tercero, junto a madre, la abuela, Isabel, Ágata, Nana y las cinco esclavas que atendían el servicio fuimos pergeñando un sencillo plan para liberar a padre y al resto de los hombres de la casa emborrachando a sus guardianes.

El cuarto día, justo cuando ya oíamos a los carceleros cantar beodos perdidos y esperábamos impacientes a que durmiesen la mona para liberarlos, escuchamos cómo desde el exterior tocaban la aldaba con fuerza.