0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: NEXX

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der Roman erzählt die faszinierende Lebensgeschichte von Emma Hamilton, ihrer Beziehung zu Admiral Nelson und ihrem Aufstieg von einfachen Verhältnissen zur Geliebten eines der bedeutendsten Männer ihrer Zeit – und ihrem tragischen Ende. Emma, Lady Hamilton (getauft Amy Lyon, 1765-1815) war von 1798–1805 Mätresse des britischen Admirals Horatio Nelson. Aus einfachsten Verhältnissen stammend, gelang der schönen Emma der gesellschaftliche Aufstieg bis in die vornehmsten Kreise. Durch ihre von vielen Zeitgenossen als skandalös betrachteten Liebesbeziehungen, ihre Schönheit und als Künstlerin war sie am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine europaweit bekannte Berühmtheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1215

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Alexander Dumas

Lady Hamilton

Memoiren einer Favoritin

Impressum

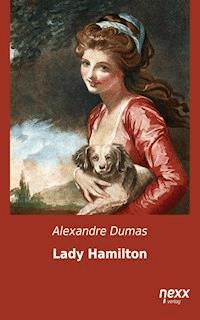

Cover:Gemälde "Lady Hamilton" von George Romney

Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2015

ISBN/EAN: 9783958703919

Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.

www.nexx-verlag.de

Prolog

Am 14. Januar 1815, gegen fünf Uhr abends, ließ ein Priester, dem eine alte Frau, die ihm als Führer zu dienen schien, voranschritt, die Spuren seiner Tritte in dem Schnee zurück, welcher sich von dem Dorf Wimille nach dem zwischen Boulogne-sur-Mer und Calais gelegenen kleinen Hafen Ambleteuse erstreckte, in welchem Jakob der Zweite, nachdem er aus England verjagt worden, im Jahre 1688 landete. Der Priester ging mit raschem Schritte und verriet dadurch, dass man ihn mit Ungeduld erwartete. Er hüllte sich dabei dicht in seinen Mantel, um sich gegen den kalten, scharfen Wind zu schützen, der von der englischen Küste herüberwehte. Die Flut war eben im Steigen begriffen und man hörte das Brüllen der Meereswogen, gemischt mit dem trockenen Geräusch des Gerölles, welches vom Wasser am Strand hin- und hergeworfen wurde. Nachdem man ungefähr eine halbe Wegstunde auf der durch eine Doppelreihe kränklicher, entlaubter Ulmen angedeuteten Straße zurückgelegt, schlug die alte Frau rechts vom Weg einen unter dem Schnee kaum sichtbaren Fußsteig ein, welcher nach einer kleinen Hütte führte, die auf der Mitte eines die Landschaft beherrschenden Hügelabhanges stand. Ein leuchtender Punkt, der wahrscheinlich durch eine durch die Fensterscheiben hindurch sichtbare Kerze oder eine Lampe verursacht ward, war das einzige, was das Vorhandensein dieser Hütte verriet, die sonst in dem Abenddunkel vollständig unsichtbar gewesen wäre. Zehn Minuten genügten, um die beiden Wanderer an die Schwelle der Tür gelangen zu lassen. Die alte Frau streckte eben die Hand nach dieser Tür aus, als dieselbe sich von selbst öffnete und eine jugendliche Stimme mit einem leichten Anflug von englischem Akzent sagte:

»Kommen Sie, Herr Abbé. Meine Mutter erwartet Sie mit Ungeduld.« – Die alte Frau trat auf die Seite, um den Priester vorangehen zu lassen, hinter welchem sie ebenfalls in die Hütte trat. Das junge Mädchen schloss die Tür wieder und zeigte in dem zweiten Zimmer, dem einzigen erleuchteten, auf eine Frau, welche sich mit Mühe im Bette emporrichtete. »Ist er da?« fragte die Kranke mit matter Stimme und auf Englisch. – »Ja, Mama,« antwortete das junge Mädchen in derselben Sprache. – »Oh, dann möge er hereinkommen!« rief die Kranke auf Französisch. Mit diesen Worten sank sie wieder auf ihr Bett zurück. – Der Priester trat in das zweite Zimmer und näherte sich dem Bett. Das junge Mädchen und die alte Frau blieben in dem ersten Gemach.

Die Kranke schien durch die Anstrengung, die sie soeben gemacht, ganz erschöpft zu sein und zeigte, ohne den Kopf vom Pfühl zu erheben, mit matter Hand auf einen Sessel, indem sie dem Geistlichen durch diese Gebärde zu verstehen gab, dass er sich dem Bette nähern und Platz nehmen solle. Der Priester verstand diese Gebärde, näherte sich dem zu Häuptern des Bettes stehenden Sessel und setzte sich. Es trat ein Augenblick des Schweigens ein, während dessen man weiter nichts hörte als den gepressten Atemzug der Sterbenden und das Schluchzen, welches das junge Mädchen vergebens zu unterdrücken versuchte. Während dieser Minute des Wartens hatte der Priester Zeit, einen Blick um sich zu werfen. Das Innere des Gemaches bot ein eigentümliches Gemisch von Luxus und Elend dar. Die Möbel und Wände waren allerdings die einer ärmlichen Hütte, die Bettwäsche der Kranken aber war von der feinsten holländischen Leinwand. Das Negligé, in welches sie sich gehüllt, war von prachtvollem Batist und das Tuch, welches, unter ihrem Halse zusammengeknüpft, einen Wald von herrlichem kastanienbraunem Haar zusammenhielt, war mit jenen kostbaren Spitzen eingefasst, welchen England den Namen gegeben hat. Dem Bette gegenüber und nur durch das Fenster getrennt, welches durch einen elenden Kattunvorhang verhüllt war, machten sich durch den Glanz ihres Kolorits zwei Bildnisse bemerkbar, die augenscheinlich ihr Dasein dem Pinsel eines großen modernen Meisters verdankten.

Das eine stellten eine Frau, das andere einen Mann dar, beide schienen eines des anderen Seitenstück zu sein, und waren von Lebensgröße. Das Bildnis des Mannes stellte einen höheren Offizier der englischen Marine vor. Seine blaue Uniform trug auf der linken Seite unter dem Bath-Orden, der in England so hoch geschätzt und nur für geleistete sehr wichtige Dienste verliehen wird, noch drei andere Orden, in welchen ein in diesen Dingen bewanderter Kenner den Orden des heiligen Ferdinand und des Verdienstes, den Orden des heiligen Joachim von Malta, welchen Paul der Erste von Russland gestiftet und der mit ihm starb, und drittens endlich den ottomanischen Halbmond erkannt haben würde, der in seiner Sichel den Namenszug des Sultan Selim des Dritten in Diamanten trug. Ganz besonders auffallend aber ward dieses Bildnis durch die ruhmreiche Verstümmelung gemacht, deren Opfer das Original gewesen sein musste. Eine breite Narbe durchfurchte nämlich die Stirn, unter welcher sich eine schwarze Binde hinzog, die ein verlorenes Auge verdeckte, während der an einem Knopf der Uniform befestigte rechte Ärmel der Uniform verriet, dass der Arm oberhalb des Ellbogens amputiert worden war. Der Mann, welchen dieses Bild vorstellte, war von Wuchs eher klein als groß. Er hatte blondes Haar. Das ihm noch gebliebene Auge schien geniale Blitze zu schießen und die Adlernase verriet ebenso wie das kräftig geformte Kinn Willenskraft und Mut, die charakteristischen Eigenschaften eines Kriegshelden. Die Frau dagegen war das vollkommene Urbild der Anmut und Schönheit. Ihr jeden Schmuck entbehrendes kastanienbraunes Haar fiel in üppigen Locken auf ihren Hals und ihre Brust herab. Sie hatte schwarze Augen und schwarze Wimpern. Ihre Gesichtsfarbe war frisch und zart, die Nase gut geformt, der Mund klein wie der eines Kindes und ließ, halbgeöffnet wie eine Rose an einem Frühlingsmorgen, zwei Perlenreihen sehen oder vielmehr erraten. Sie trug eine Kaschmirtunika von griechischem Schnitt und einen über die rechte Schulter geworfenen Purpurmantel. Ihr Leib ward von einem breiten, mit Gold gestickten Gürtel von kirschrotem Samt umschlossen, dessen Agraffe aus einer Kamee bestand, die das von der Seite gesehene Haupt eines Greises darstellte. Dieses prachtvolle Bildnis war augenscheinlich das der Kranken, in deren Zügen man jetzt noch, trotz ihrer fünfzig Jahre und der Verheerungen einer grausamen Krankheit, Überreste einer außerordentlichen Schönheit erkennen konnte, welche der Maler auf die Leinwand festgebannt.

Während der Priester diese sozusagen unwillkürliche Betrachtung vornahm, öffnete die Kranke wieder langsam die Augen und heftete sie mit dem Ausdrucke der Unruhe auf ihn. Es war, als suchte sie in dem Gesichte des Mannes, den sie hatte rufen lassen, um ihn zum Vermittler ihrer Versöhnung mit Gott zu machen, was sie wohl von der himmlischen Barmherzigkeit zu fürchten und zu hoffen habe. Der Priester war ein Mann von fünfundsechzig Jahren, mit einem sanften, ruhig heiteren, von spärlichem, dünnem weißen Haar beschatteten Gesicht. Man las in seinen Zügen die Einfalt seiner Seele und erkannte in seinem Blick einen Funken jener unaussprechlichen Liebe, welche Leonardo da Vinci in die Augen des Heilands gelegt hat. Die Kranke schien durch den Anblick des Priesters wieder ein wenig beruhigt zu werden. »Mein Vater,« sagte sie, »ich habe in allen heiligen Büchern gelesen, dass Gottes Barmherzigkeit unendlich ist; ich habe Sie aber holen lassen, um diese Worte nochmals aus dem Munde eines Dieners dieses Gottes selbst zu hören. Meine Sünden, meine Fehler, ja meine Verbrechen,« setzte sie, die Stimme senkend, hinzu, »sind so groß, dass, wenn ich nicht in Verzweiflung sterben soll, ich nicht weniger als des Wortes eines heiligen Mannes wie Sie bedarf.« – Der Priester betrachtete erstaunt diese Frau mit der sanften Stimme, dem offenen Gesichtsausdrucke und dem Auge, welchem selbst das Fieber, welches sie verzehrte, seinen engelgleichen Ausdruck nicht rauben konnte und die gleichwohl sagte, sie sei eine Verbrecherin. »Meine Tochter,« antwortete er, »die Todesangst verwirrt Ihre Sinne. Das Weib ist allerdings ein schwaches Geschöpf und durch ihre Stellung in der Gesellschaft der Gefahr ausgesetzt, Sünden und Fehler zu begehen; wenn ich aber recht verstanden habe, so klagen Sie sich an, nicht bloß Sünden und Fehltritte, sondern geradezu Verbrechen begangen zu haben.« – »Ja, Verbrechen, mein Vater, Verbrechen! Oh, ich weiß wohl, dass ein Held mich seine Geliebte und eine Königin mich ihre Freundin nannten, ich weiß wohl, dass in dem Enthusiasmus meiner Jugend, in dem Strudel meines Glücks ich meine Handlungen nicht so beurteilte. Seitdem aber er tot ist, seitdem sie tot ist, seitdem ich in Not und Elend geraten bin, und seitdem die Not, diese Rache des Himmels, mich zum Zweifel geführt hat – seit dieser Zeit sehe ich mich so wie ich bin, mein Vater, das heißt mit einem durch die Schwelgerei befleckten Körper und mit von Blut geröteten Händen.« – »Meine Tochter, die Barmherzigkeit des Herrn ist unendlich,« hob der Priester wieder an, »und Jesus verzieh im Namen seines Vaters der reuigen Magdalena ebenso wie der Ehebrecherin.«

Die Kranke streckte die Hand aus, legte dieselbe auf den Arm des Priesters, richtete sich empor, um sich ihm zu nähern, und fragte: »Würde er auch der Herodias verziehen haben?« – Beinahe mit Entsetzen bog der Priester sich zurück. »Wer sind Sie denn?« fragte er. – »Ja, in der Tat, Sie haben recht, mein Vater,« antwortete die Kranke, –»wenn ich Ihnen meinen Namen sage, so sage ich Ihnen damit alles. Oh entfernen Sie sich nicht von mir, wenn ich es Ihnen gesagt haben werde«,« setzte sie hinzu. – »Meine Tochter,« sagte der Priester, »selbst einen Vatermörder würde ich trösten und bis aufs Blutgerüst begleiten.« – »Oh, das Blutgerüst, das ist die Sühne!« rief die Kranke. »Wenn ich anstatt in meinem Bett auf dem Blutgerüst stürbe, dann würde ich nicht zweifeln.« – »Haben Sie denn einen Mord begangen?« fragte der Priester schaudernd. – »Nein, mein Vater, aber ich habe einen Mord begehen lassen.« – »Waren Sie sich dabei des Verbrechens bewusst, welches Sie begingen?« – »Oh nein, nein, ich glaubte dem König, ich glaubte Gott zu dienen; ich diente aber bloß meiner Rache. Wie wollen Sie, dass Gott mir verzeihe, mir, die ich nicht verziehen habe?« – Der Priester sah sie an. »Sie sind Engländerin?« fragte er dann. –»Ja, mein Vater,« antwortete die Kranke. – »Und Protestantin?« – »Ja.« – »Warum haben Sie aber dann nicht einen Geistlichen von Ihrer Religion holen lassen? Es gibt einen in Boulogne.« – »Ich weiß es.« – Die Kranke schüttelte den Kopf und stieß einen Seufzer aus. – »Nun und?« fragte der Priester wieder. – »Unsere Geistlichen sind zu streng, mein Vater. Unsere Religion ist zu schroff. Ich habe es nicht gewagt.« – »Es ist das ein großes Lob, welches Sie der unsrigen zollen, meine Tochter, da Sie aber diese Meinung von unserer Religion haben, warum haben Sie dann nicht schon längst im Schoße derselben Zuflucht gesucht?« – »Wenn sie mich nun zurückgewiesen hätte, mein Vater?« – »Unsere Religion weist niemanden zurück, meine Tochter. Sagte Jesus nicht zu dem guten Schächer: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute sollst du bei mir im Paradiese sein?« – »Der gute Schächer hing aber am Kreuze. Er starb mit dem Heiland.« – »Wer in ihm stirbt, der stirbt auch mit ihm und die Reue ist besser als das Kreuz. Bereuen Sie, meine Tochter?« – »Oh,« sagte die Kranke, indem sie beide Hände gen Himmel hob, »oh, ich bereue aufrichtig und inbrünstig, das schwöre ich Ihnen.« – »Bereuen Sie bloß aus Furcht vor dem Tod?« – »Oh nein, mein Vater; ich bereue, weil mir, wie dem heiligen Paulus auf dem Wege nach Damaskus, die Schuppen von den Augen gefallen sind, und weil ich mich so sehe, wie ich bin.« – »Wohlan, Sie wissen, dass Gott dem heiligen Paulus nicht bloß verzieh, sondern auch einen seiner Apostel aus ihm machte. Dennoch hatte der heilige Paulus die Mäntel derer gehalten, welche den heiligen Märtyrer Stephan steinigten.« – »Wie gut sind Sie, mein Vater, dass Sie mich auf diese Weise ermutigen und trösten.« – »Das ist meine Pflicht, meine Tochter. Wenn ein Schaf trotz der Warnungen des Hundes sich eigenwillig von der Herde entfernt, dann nimmt der gute Hirt es auf seine Schultern und trägt es zurück in die Hürde. Wie weit mehr Grund hat er aber, es mit Freuden aufzunehmen, wenn es von selbst zurückkehrt. Sprechen Sie, erzählen Sie mir Ihre Fehltritte. Ich bin bereit, dieselben zu hören, und wenn dieselben die einem armen Priester erteilte Vollmacht nicht überschreiten, so werde ich sie Ihnen im Namen Gottes verzeihen.« – »Eine solche Erzählung würde lang und nutzlos sein. Mein Name wird genügen. Wenn Sie meinen Namen hören, so werden Sie alles wissen.« – Der Priester sah sie abermals mit Überraschung an. »Nun, dann nennen Sie mir Ihren Namen,« sagte er.

Die Sterbende neigte sich zu ihm und murmelte mit zitternder, kaum vernehmlicher Stimme die zwei Worte: »Lady Hamilton.« – »Dieser Name sagt mir nichts, meine Tochter,!« antwortete der Priester, »ich kenne denselben nicht, sondern höre ihn jetzt zum ersten Mal.« – »Oh, mein Gott,« rief die Kranke fast mit dem Ausdruck der Freude, »dann gibt es also einen Menschen, der mich nicht kennt! Es gibt also einen Mund, der mir nicht geflucht hat?« Und sie sank, ein Dankgebet zu Gott murmelnd, auf ihrem Bett zurück. Plötzlich aber zuckte ein Ausdruck der Angst und des Schreckens über ihr Gesicht. »Oh dann,« sagte sie, »bin ich aber verloren, mein Vater, denn ich werde weder Kraft noch Zeit genug haben, Ihnen alles zu erzählen, und wenn ich Ihnen nicht die nagenden Folterqualen der Armut, die fieberhaften Verlockungen des Goldes, die unwiderstehlichen Vorspiegelungen der Leidenschaft schildern kann, wenn Sie von meinem Leben bloß die Fehler, aber nicht die Versuchungen kennen, dann werden Sie mir niemals verzeihen. Oh, wenn Sie lesen könnten …«

»Was denn?« – »Meine Lebensgeschichte, die ich selbst als eine erste Sühne in allen ihren Einzelheiten niedergeschrieben, besonders damit sie später meiner Tochter zur Warnung dienen und sie abhalten möge, den Weg zu betreten, den ich gewandelt, und in die Fehler zu verfallen, in welche ich gefallen bin.« – »Und warum sollte ich diese von Ihnen geschriebene Lebensgeschichte nicht lesen?« – »Oh, mit dem Blute meines Herzens ist sie geschrieben, das schwöre ich Ihnen.« – »Warum sollte ich sie nicht lesen, frage ich.« – »Weil ich Engländerin bin und diese Geschichte daher in englischer Sprache niedergeschrieben habe.« – »Ich habe fünf Jahre, von 1790 bis 1795, in England gelebt und spreche das Englische wie meine Muttersprache.« – »Oh, mein Vater, mein Vater!« rief die Sterbende, indem sie die Hand des Priesters ergriff. »Sie hat fürwahr Gott mir gesendet und ich beginne an seine Verzeihung zu glauben. Hier, mein Vater,« setzte sie mit fieberhafter Hast hinzu, indem sie dem Priester einen Schlüssel gab, den sie an dem Zipfel ihres Taschentuchs angebunden und unter ihrem Kopfkissen versteckt gehalten; »nehmen Sie diesen Schlüssel, öffnen Sie das Schubfach dieser Toilette und Sie werden darin ein Manuskript mit dem Titel »My Life« finden. Nehmen Sie dieses, lesen Sie es und wenn Sie mir Verzeihung bringen, so kommen Sie so schnell als möglich wieder. Bin ich dagegen auf ewig verdammt, so schicken Sie mir bloß das Manuskript zurück. Ich werde dann wissen, was das heißt.«

Der Priester erhob sich, öffnete das Schubfach und nahm aus demselben das bezeichnete Manuskript. »Meine Tochter,« sagte er, »diese Lektüre muss einen Teil der Pflichten meines Berufes ausmachen. Sie werden mich daher erst morgen zu derselben Stunde wiedersehen.« – »Gott wird so gnädig sein, mich bis dahin leben zu lassen,« sagte die Kranke, »besonders –,« Sie zögerte. – Der Priester sah sie an. Sein Blick war eine Ermutigung. – »Besonders,« hob sie wieder an, »wenn Sie mich segnen.« – »Ich segne Sie, arme Frau!« sagte der Priester, »und möge Gott Sie segnen, wie ich es tue.« – Als er in das erste Zimmer zurückkam, sah er hier das junge Mädchen und die alte Frau auf den Knien liegen. – »Gott behüte Sie, mein Kind; leben Sie wohl,« sagte er zu dem jungen Mädchen, indem er seine rechte Hand auf das Haupt desselben legte. Die alte Frau ergriff seine linke Hand und küsste sie. Der Priester verließ das Haus. Die Kranke folgte, so lange sie ihn sehen konnte, ihm, die Arme nach ihm ausbreitend, mit den Augen. Das junge Mädchen zeigte sich auf der Schwelle des Zimmers. »Wie fühlst du dich jetzt, Mama?« fragte es. – »Oh, besser, besser, meine Horatia. Noch ein Besuch wie der, den dieser Mann mir soeben gemacht, und er wird meine Vergangenheit mit sich hinweggenommen haben.«

Am nächsten Tage zu derselben Stunde kam der Priester wieder. Dicht hinter ihm folgten zwei Chorknaben, von welchen der eine den Weihkessel, der andere das Kreuz trug. Die Kranke war ruhiger, aber auch noch schwächer als am Abend vorher. Es war klar, dass nur der Glaube und die Hoffnung, diese beiden Töchter des Himmels, sie noch aufrecht hielten. Der Priester näherte sich mit von Menschenliebe und Mitleid strahlendem Antlitze dem Bette. Das junge Mädchen und die alte Frau, diese beiden Wesen, welche zwei zu beiden Seiten der Pforte des Lebens stehende Bildsäulen zu sein schienen, um die Jugend und das hinfällige Alter zu repräsentieren, richteten die Kranke auf ihrem Pfühl empor. Zwei Schritte von ihr blieb der Priester stehen. Sie wartete mit gefalteten Händen und die Augen gen Himmel richtend. »Glauben Sie an die sieben Sakramente?« fragte er. – »Ja, ich glaube daran,« antwortete sie. – »Glauben Sie an die wirkliche Gegenwart des Heilands im heiligen Abendmahl?« – »Ja, ich glaube daran.« – »Glauben Sie an die oberste Gewalt des römischen Papstes und an seine Unfehlbarkeit in Glaubenssachen?« – »Ja, ich glaube daran.« – »Glauben Sie an die römischen Symbole und mit einem Worte an alles, was die römische, apostolische und allgemeine Kirche glaubt?« – »Ja, ich glaube daran.« – Der Priester schöpfte mit der hohlen Hand ein wenig Wasser aus dem Weihkessel, ließ es auf das Haupt der Sterbenden träufeln und sagte: »Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möge das Wasser der Taufe deine Fehltritte, deine Sünden und selbst deine Verbrechen hinwegnehmen!« Die Sterbende stieß einen Freudenruf aus, ergriff die von der Berührung mit dem geweihten Wasser noch nasse Hand des Priesters, drückte sie begierig an ihre Lippen und küsste sie. Dann rief sie mit überwallendem Gefühle der Erhebung: »Mein Gott, nimm meine Seele auf zu Dir!« – Und sie sank auf das Kopfkissen zurück. Ihr Gesicht hatte einen solchen Ausdruck von heiterer Ruhe gewonnen, dass die alte Frau und das junge Mädchen glaubten, sie schliefe, und nur der Priester verstand, dass bloß der Tod diese himmlische Ruhe geben konnte. Sie war wirklich tot. Wie sie am Abende zuvor gesagt, hatte der Priester bei seinem zweiten Besuche die Vergangenheit mit sich fortgenommen und das Wasser der Taufe hatte, indem es von ihrer Stirn bis zur Seele drang, alles, Schmutz und Blut, hinweggewaschen.

Wir lassen nun folgen, was der Priester in dem »Meine Lebensgeschichte« betitelten Manuskripte gelesen.

In der Hoffnung, dass Gott meiner Reue und meiner Demut verzeihen wird, schreibe ich die folgenden Seiten.

1. Januar 1814

Emma Lyonna, verw. Hamilton.

1. Kapitel

Meine ersten Erinnerungen gehen bis zum Jahre 1767 zurück. Ich zählte damals drei oder vier Jahre. Die genaue Zeit meiner Geburt habe ich niemals gekannt. Ich sehe mich bloß gleichsam durch einen Nebel hindurch mit meiner Mutter eine große Straße mitten durch ein Gebirge wandern. Bald trug sie mich auf ihrem Rücken, bald ging ich neben ihr her und hielt mich an ihre Hand oder an ihr Kleid. Von Zeit zu Zeit ward der Weg von Bächen durchschnitten. Dann nahm mich meine Mutter auf die Arme, durchwatete den Bach und setzte mich am anderen Ufer wieder auf den Boden nieder. Es musste während des Winters oder wenigstens gegen Ende des Herbstes sein. Ich empfand fortwährend Kälte und zuweilen Hunger. Wenn wir durch eine Stadt oder ein Dorf kamen, blieb meine Mutter vor dem Laden eines Bäckers stehen und bettelte mit flehender Stimme um ein Stück Brot, welches man ihr auch fast allemal gab. Während der Nacht blieben wir selten in den Städten oder in den Dörfern, sondern vielmehr in einem alleinstehenden Gehöft. Hier bat meine Mutter, dass man ihr erlauben möge, in der Scheune oder in dem Stalle zu schlafen. Die Nächte, wo man uns erlaubte, in dem Stalle zu schlafen, waren meine Festnächte. Ich wurde dann warm, und fast allemal, ehe wir uns wieder auf den Weg machten, gab mir am Morgen die Pächterin oder die Magd, welche die Kühe zu melken kam, eine Tasse laue Milch, die für mich umso größere Delikatesse ausmachte, als ich nicht daran gewöhnt war. Nach der Entfernung, die wir zurücklegten und angenommen, dass wir täglich vier bis fünf Meilen machten, dauerte unsere Reise beinahe eine Woche. Endlich langten wir in der Stadt Hawarden an, welche das Ziel unserer Wanderung war.

Mein Vater, der John Lyons hieß, war gestorben, und meine Mutter hatte die Stadt, wo sie ihn verloren, verlassen, um ihre in Hawarden wohnende Familie um einige Unterstützung zu meiner Erziehung und ihrem eigenen Unterhalt zu bitten. Hier breitet sich abermals eine Dunkelheit von einigen Monaten über mein Gedächtnis, und ich finde mich, eine kleine Herde Schafe hütend, in einer Meierei wieder, wo meine Mutter als Magd beschäftigt war. Im Verhältnis zu der Vergangenheit fühlte ich mich jetzt glücklich. Der Frühling war gekommen, und mit ihm die Wärme und das Grün. Der Abhang des Hügels, auf welchen ich meine kleine Herde zur Weide trieb, war ein ungeheurer Thymian- und Heidekrautteppich, welchen meine Schafe lustig abweideten und worauf ich mir Blumenkränze wand. Abends trieb ich meine Herde in das Gehöft zurück und schlief mit in der Hürde. Ein Korb, welcher Brot, ein wenig Butter oder Käse, zuweilen auch ein hartgekochtes Ei enthielt, genügte zur Befriedigung meiner Bedürfnisse für den ganzen Tag. Mein Hund teilte mein Brot und schien mit dieser Kost ebenso zufrieden zu sein wie ich. Wenn mir gefrühstückt und zu Mittag gegessen hatten, löschten wir unseren Durst an einer benachbarten durchsichtigen Quelle, welche ein kristallenes Becken füllte, ehe sie sich weiter ergoss, und wie ein Silberfaden den Abhang des Hügels hinabströmte. So vergingen drei oder vier Jahre, ohne dass ein Ereignis die süße Eintönigkeit dieses Lebens unterbrochen und eine Spur in meinem Gedächtnis zurückgelassen hätte.

Eines Tages, als ich wie gewöhnlich mich über die Quelle neigend trank, nachdem ich mir einen Kranz von Heiderosen und Gänseblümchen aufgesetzt, hielt ich zum ersten Mal in dem Augenblick, wo meine Lippen das Wasser berühren wollten, inne. Ich gewahrte, dass ich hübsch war. Indes ich drücke mich nicht richtig aus, wenn ich sage, ich hätte gesehen, dass ich hübsch war. Ich wusste ja nicht, was hübsch sein hieß. Ich hatte mich noch nie einem Spiegel gegenüber befunden, in welchem ich mich hätte sehen können. Das Gesicht aber, welches das Wasserbecken zurückwarf, gefiel mir; ich lächelte es an, und näherte meine Lippen dem Wasser, weniger um zu trinken, als vielmehr um ihm einen Kuss zu geben. Von diesem Augenblick an machte ich aus dem Rand der Quelle mein Toilettenkabinett und flocht hier meine Blumenkränze und probierte dieselben auch, bis ich zufrieden mit mir war – eine Zufriedenheit, welche ich dadurch kundgab, dass ich mein eigenes Konterfei küsste.

Eines Tages wäre diese Zärtlichkeit, die ich für mich selbst hegte, mir beinahe verderblich geworden. Meine Hände glitten auf dem Rasen aus, ich fiel in die Quelle, und ohne meinen Hund, der mich an meinen Kleidern festhielt, wäre ich ertrunken. Ich hatte von dem, was gut, und von dem, was schlimm ist, so wenig Begriff, dass ich, um meine Kleider zu trocknen, mich ganz nackt auszog und mich, um mich selbst zu trocknen, danebenlegte.

In diesem Augenblick hörte ich mich rufen. Ich sprang auf und sah meine Mutter, die mich suchte. Ich lief auf sie zu. Sie schalt mich tüchtig aus, ohne dass ich den Grund ihres Scheltens recht begriff. In unserer Existenz war übrigens seit kurzem eine Verbesserung eingetreten. Meine Mutter hatte von dem Lord Halifax eine kleine Summe erhalten, die teils für sie selbst, teils für mich bestimmt war. Die mir zugeteilte Summe sollte zur Bestreitung der Kosten für meine Erziehung dienen. Ich habe niemals recht den Grund dieser Freigebigkeit von Seiten des Lord Halifax verstanden und meine Mutter wollte mir auch keine nähere Auskunft darüber geben. Auf dem Pachthof ging bloß das Gerücht, dass in meinen Adern wohl ein edleres Blut fließe als das des armen John Lyons. Gott bewahre mich davor, dass ich meine Mutter beschuldigen sollte. Wenn dem aber so gewesen wäre, wie das Gerücht erzählte, so würde ich darin die Erklärung jener unklaren Wünsche und jenes unaufhörlichen Strebens nach einem Range finden, den ich erreicht habe, für welchen ich aber sicherlich nicht bestimmt war.

Meine Mutter hatte mir mitgeteilt, dass ich von dem nächstfolgenden Tage an aufhören würde meine Schafe zu hüten. Ich sollte in ein Pensionat für junge Mädchen kommen, die ich zuweilen Donnerstag oder Sonnabend in der Nähe des Pachthofes spazieren gehen sah.

Mein erstes Wort war: »Mama, bekomme ich dann auch einen schönen Strohhut und ein schönes blaues Kleid wie jene Mädchen?« – »Jawohl,« antwortete meine Mutter. »Dies ist die gemeinsame Kleidung aller Schülerinnen dieser Anstalt.« Ich hüpfte vor Freuden. Ich glaubte, ich müsste mich sehr gut in solchen Kleidern ausnehmen, deren Besitz ich mir niemals zu träumen gewagt. Ich küsste meine Schafe eines nach dem anderen und überließ sie dann einem jungen Hirten, der mein Nachfolger sein sollte. Den längsten Abschied nahm ich von meinem Hund. Das arme Tier, welches mir vor kaum einer Stunde das Leben gerettet, hing mit ungemeiner Liebe und Treue an mir. Ich liebkoste den armen Black einmal über das andere und konnte mich kaum von ihm trennen, um meiner Mutter zu folgen. Das treue Tier hätte die schönste Lust gehabt, mir nachzulaufen. Es schien zwischen seiner Liebe und seiner Pflicht zu schwanken, die Pflicht trug jedoch den Sieg davon. Black begleitete mich bis an eine Stelle, wo er, ohne seine kleine Herde aus dem Gesicht zu verlieren, mir mit den Augen folgen konnte. Er setzte sich auf einen Felsen, hielt den Kopf nach mir gewendet, schickte mir von Zeit zu Zeit ein klagendes Gebell nach und blieb unbeweglich und winselnd an derselben Stelle sitzen, bis ich hinter einem Hügelvorsprung für ihn verschwand. Obschon ich ihn aber nicht mehr sehen konnte, hörte ich ihn doch immer noch heulen und winseln.

Noch denselben Tag brachte mich meine Mutter in die Stadt, von welcher der Pachthof ungefähr eine halbe Stunde entfernt war. Sie wollte hier das erste Quartal meiner Pension bezahlen und mir das Maß zu meiner neuen Kleidung nehmen lassen, die in dem Institut selbst gefertigt ward, damit zwischen den Zöglingen in dieser Beziehung kein Unterschied obwalte. Es geschah dies am Mittwoch. Am nächstfolgenden Montag sollte ich in das Pensionat eintreten. Die Direktorin versprach den Spaziergang des nächsten Sonntags nach dem Pachthofe zu lenken, damit man mir meine Uniform anprobieren könne. Es war das ein großes Fest für die Schülerinnen, welche hier mit frischen Eiern und warmer Milch traktiert werden sollten. Die Zeit der Ankunft der Schülerinnen war auf neun Uhr bestimmt, und meine Mutter hatte sich anheischig gemacht, alles bereit zu halten. Es war dies das erste Mal, dass ich Gelegenheit hatte, die Macht des Geldes schätzen zu lernen. Meine Mutter, die am Tage vorher noch eine arme Magd gewesen, mit welcher man rau und kurz, wie zu einem Dienstboten der niedrigsten Gattung sprach, schien stillschweigend und ohne dass man es anzuerkennen brauchte, zum Range einer Aufseherin über die anderen Dienstleute erhoben worden zu sein, und zwar bloß, weil man eine Hundertpfundnote in ihrer Hand gesehen, welches Geld doch, wenn es aus der ihm beigemessenen Quelle kam, sie eher hätte herabsetzen als erhöhen sollen. Am Abend schlief ich bei meiner Mutter in einem Bett, welches man mir aus einer auf Stühle gelegten Matratze bereitete und unter welches sich mein treuer Black schlich, der, als er mich wiedersah, mir seine Freude auf eine Weise bezeigte, als wenn er gefürchtet hätte, mich auf immer verloren zu haben.

Während der drei oder vier Jahre, welche verflossen waren, ohne eine andere Veränderung als die der Jahreszeiten herbeizuführen, war es mir nie eingefallen, einen Tag länger als den anderen zu finden. Ich hatte niemals den Gang der Zeit zu beschleunigen gewünscht. Ich stand mit dem Tage auf, ich legte mich mit der Nacht nieder, ich teilte mein Brot mit Black, verkrümelte den Rest für die Vögel, flocht mir Blumenkränze, spiegelte mich in der Quelle, träumte ohne zu wissen wovon, und der Abend kam dann, ohne dass ich gemessen hätte, wie weit er ursprünglich von dem Morgen entfernt gewesen. Jetzt war dem nicht mehr so. In meinem Gemüt hatte ein vollständiger Umsturz stattgefunden. Die Minuten waren Stunden, die Stunden Tage und die Tage Jahre geworden. Es war mir, als würde ich niemals den glückseligen Sonntag erleben, wo ich meine Lumpen gegen jenes blaue Kleid, welches für mich zweimal die Farbe des Himmels trug, und den reizenden Strohhut, die Glorie meines ersten unklaren Ehrgeizes, vertauschen sollte. Ich hatte, obschon ich vollkommen wach war, verworrene, unzusammenhängende Visionen, wie man sie in Träumen hat. Ich wollte einen Berg ersteigen, der hoch genug wäre, um mich über den Gürtel der Berge, die uns umgaben, hinausschauen zu lassen. Ich hatte keinen Begriff von dem, was es jenseits dieser Berge geben könne, ganz gewiss aber musste es etwas Schöneres sein als das, was ich hier sah. Ach, leider habe ich mein ganzes Leben lang Berge ersteigen und über den Horizont hinausschauen wollen, welchen mir Gott gezogen. Der so heißersehnte Tag brach endlich an. Die ganze ihm vorangehende Nacht konnte ich nicht schlafen, und lange schon vor dem ersten Strahl der Morgenröte war ich auf den Füßen.

Meine Mutter stand fast gleichzeitig mit mir auf. Auch sie hatte sich neue Kleider gekauft und widmete an diesem Tage ihrer Toilette eine ganz ungewöhnliche Sorgfalt. Ihr Kostüm war das der Gebirgsbewohner von Wales, und ich bemerkte jetzt zum ersten Male, dass meine Mutter sehr schön gewesen sein musste und dass sie auch jetzt noch hübsch war. Als sie mit ihrer Toilette fertig war, nahm sie mich vor und kämmte mir mein prachtvolles, natürlich gelocktes Haar und wollte, als sie sah, dass ich bloß mein Hemd anhatte, mir die Kleider vom vorigen Tage wieder anziehen. Ich weigerte mich jedoch hartnäckig, dies tun zu lassen, und sagte, ich hätte, als ich sie am Abend vorher ausgezogen, dies in der bestimmten Hoffnung getan, dass ich sie zum letzten Mal abgelegt. Da das Kostüm meiner Mutter mir sehr hübsch vorkam, so fragte ich sie hierauf, ob ich reich genug wäre, um mir ebenfalls ein solches anschaffen zu können, und sie versprach mir ein noch viel hübscheres, wenn nach Ablauf eines Monats die Direktrice der Pension ihr sagen würde, dass sie mit mir zufrieden sei.

Ich nahm mir fest vor, nach Ablauf eines Monats mein Kostüm zu haben. Um meine gestern angehabten Kleider nicht wieder anziehen zu müssen, legte ich mich wieder ins Bett und wartete bis um neun Uhr. Endlich verkündete mir ein lustiges Geplauder, ähnlich dem eines Schwarmes Elstern, die Ankunft meiner künftigen Genossinnen. Meine Mutter, welche meine Ungeduld kannte, trat sofort mit einer Unterlehrerin ein. Sie brachte mir meine Uniform. Meine Ausstattung bestand aus zwei vollständigen, der Form nach vollkommen gleichen Anzügen, nur war der für die Sonntage bestimmte von feinerem Stoff und schönerem Gewebe. Alle anderen Gegenstände, von den Strümpfen an bis zu den Halskrägen, waren in halben Dutzenden da. Ich konnte gar nicht glauben, dass alle diese Schätze, welche man auf mein Bett niederlegte, wirklich mir gehörten. Meine Mutter fragte, was alles kostete, und bezahlte es. Nun erst hielt ich mein Eigentum für gesichert. Diese Akquisition kostete vierhundert Franken. Auch eine so große Summe Geldes hatte ich niemals beisammen gesehen. Meine Toilette begann. Das Maß war von einem geschickten Schneider genommen worden, denn es passte alles wunderschön. Nach Verlauf von zehn Minuten war ich fertig.

Ein Stück Spiegelglas, ein neuer Luxus im Zimmer meiner Mutter, gestattete mir, mich zu sehen. Ich stieß einen Freudenschrei aus. Ich fand mich weit hübscher als in der Quelle. Mein großer Strohhut mit den blauen Bändern stand mir ganz besonders zum Entzücken, und in der Folgezeit, selbst in der Periode meines größten Glückes, wählte ich, wenn ich meine Schönheit recht zur Schau tragen wollte, keinen anderen Kopfputz als den der kleinen Pensionärin von Hawarden. Mit einem Sprunge war ich aus meinem Zimmer im Hofe, und aus dem Hofe auf dem Rasenplatz. Die ganze Pension war da, ziemlich sechzig Mädchen im Alter von acht bis fünfzehn Jahren. Sie betrachteten mich mit mehr Neugier als Sympathie. Eine von den großen sagte: »Sie ist nicht ganz übel, dieses kleine Bauernmädchen.« – Eine andere antwortete »Ja, aber sie sieht ziemlich linkisch aus.« Das Herz schnürte sich mir zusammen. Bei meinem Eintritt in das Leben ward ich auf diese Weise mit Verachtung und Spott empfangen. Stumm und unbeweglich blieb ich stehen und fühlte, wie die Schamröte mir bis in die Stirn emporstieg.

»Kleine,« sagte eine zu mir, »geh einmal hinein und sage, man solle uns die Eier und die Milch bringen.« Mein Stolz empörte sich. – »Ich bitte um Verzeihung,« sagte ich; »ich sollte meinen, dass ich nicht eure Magd sei.« – »Nein, das bist du nicht,« sagte die Pensionärin, welche zuerst gesprochen; »da deine Mutter aber die Magd des Gehöftes ist, so hat diese vielleicht die Güte, uns zu bedienen; wir haben Hunger.« In diesem Augenblick trat meine Mutter zur Haustür heraus. Weinend lief ich auf sie zu und warf mich ihr in die Arme. Sie fragte mich, warum ich weinte, da ich sie doch nur wenige Minuten vorher in so heiterer Stimmung verlassen. Mit kurzen Worten erzählte ich ihr alles.

Die Pächterin hörte zu, dann näherte sie sich den Pensionärinnen. »Meine jungen Damen,« sagte sie, »mein Pachthof ist kein Gasthaus. Ich verkaufe meine Eier, meine Butter und meine Milch auf dem Markt, aber nicht hier. Auf die Bitte meiner Freundin, Mistress Lyons, war ich gern bereit, Ihnen dies alles anzubieten; wenn aber die Gastfreundschaft ihre Pflichten hat, so hat sie auch ihre Rechte, und eins dieser Rechte ist, nicht beleidigt zu werden. Dieses Recht beanspruche ich nicht bloß für mich, sondern auch für alle Personen, welche zu meinem Hause gehören.« – »Sehr gut gesprochen,« sagte die Direktrice der Pension; »ich danke Euch für diese Lehre, die Ihr meinen Schülerinnen gegeben. Ich stand im Begriff, es selbst zu tun, aber ich würde meine Sache nicht so gut gemacht haben. Diejenigen von diesen jungen Damen, welche sich der Ehre, die Ihr ihnen erzeigt, würdig machen wollen, werden selbst ihr Frühstück bei Euch holen, und ich danke Euch dafür im Voraus im Namen aller Eurer Gäste und in dem meinigen. Wer nicht geht und sich das Frühstück holt, bekommt keines – damit ist die Sache abgemacht. Also, wer mich lieb hat, der folge mir.« Und die Direktrice der Pension, welche Mistress Colman hieß, lenkte, mit ihrem Beispiele vorangehend, ihre Schritte nach dem Hause, während sämtliche Pensionärinnen ihr folgten, mit Ausnahme der drei, welche direkt oder indirekt das Wort an mich gerichtet hatten.

Einen Augenblick später kam Mistress Colman aus dem Hause heraus. In der einen Hand hielt sie einen Korb voll Eier, in der anderen einen großen Krug mit dampfender Milch. Die beiden Lehrerinnen kamen hinter ihr her, und trugen ebenso wie sie einen Krug Milch und einen Korb Eier. Die Pächterin und meine Mutter folgten mit zwei riesigen, soeben aus dem Ofen gekommenen Broten mit brauner appetitlicher Rinde. Jede der Pensionärinnen trug ihren Teller, ihre Gabel, ihr Messer und ihren Löffel. Alle setzten sich auf den Rasenplatz um Mistress Colman und ihre beiden Lehrerinnen herum. Nur die drei Rebellen bildeten, stehen bleibend, eine Gruppe für sich. »Mistress Davidson,« sagte ich zu der Pächterin, »wollt Ihr mir sechs Eier in einem kleinen Korb, einen Krug Milch und drei Tassen geben?« Sie erriet meine Absicht, küsste mich auf die Stirn und gab mir, was ich von ihr verlangte. Mit meinem kleinen Korbe, meinem Kruge Milch und meinen drei Tassen trat ich aus dem Hause heraus und ging auf die drei Verbannten zu. »Meine jungen Damen,« sagte ich zu ihnen, »wollen Sie mir verzeihen, dass ich die Ursache der Strafe bin, zu welcher man Sie verurteilt hat?« – »Wir danken,« sagte die größte der drei Schülerinnen, »wir haben keinen Hunger.« – »Emma,« sagte die Direktrice der Pension, »komm her, gib mir einen Kuss und setze dich neben mich. Du bist ein gutes kleines Mädchen.« – Ich setzte meinen Korb mit Eiern, meinen Krug Milch und meine drei Tassen zu den Füßen der drei Schmollenden nieder und nahm dann neben Mistress Colman Platz. Sie hatte die Wahrheit gesprochen, ja ich war wirklich ein gutes kleines Mädchen. Ist es meine Schuld oder die der Welt, wenn ich das sündhafte Geschöpf geworden bin, welches jetzt vor dir, oh mein Gott, das Knie beugt?

2. Kapitel

Nach dem Frühstück, welchem die drei großen Pensionärinnen beiwohnten, ohne daran teilzunehmen, kehrten sämtliche junge Mädchen, von Mistress Colman geführt, nach der Stadt zurück. Am Morgen, noch ehe mir das im vorigen Kapitel Erzählte begegnet war, wäre es mein größter Wunsch gewesen, noch denselben Tag und ohne Verzug in Mistress Colmans Institut einzutreten und meinen Platz unter ihren Zöglingen einzunehmen. Mein Enthusiasmus hatte sich jedoch bedeutend abgekühlt und ich bat meine Mutter um die Erlaubnis, diese Nacht noch auf dem Pachthofe bleiben zu dürfen. Es ward demgemäß verabredet, dass sie mich erst den nächstfolgenden Morgen nach der Pension bringen sollte. Als Mistress Colman, welche die Sinnesänderung, die in mir vorgegangen, bemerkte, und welche schon fürchtete, eine Schülerin zu verlieren, mich verließ, überhäufte sie mich mit Liebkosungen und bewog auch einige der kleinsten Schülerinnen, Freundschaft mit mir zu machen. Ich fühlte jedoch recht wohl, dass ich für diese jungen Damen nie etwas anderes sein würde, als das kleine Bauernmädchen, die Tochter der Magd des Pachthofes. Ich hebe diese auf den ersten Anblick vielleicht kindisch erscheinenden Umstände ganz besonders hervor, weil sie in Verbindung mit denen, von welchen ich später Gelegenheit haben werde zu sprechen, einen ungemein großen Einfluss auf mein Leben äußerten. Die Blumen verdanken ihren Glanz und ihren Wohlgeruch, die Früchte ihren Wohlgeschmack und ihre Schönheit nicht bloß der mehr oder minder geschickten und eifrigen Pflege des Gärtners, der sie zieht, sondern auch den atmosphärischen Verhältnissen, in welche der Zufall sie versetzt. Mein angeborener Fehler war der Stolz. Der darüber hinwegwehende Wind der Verachtung und des Spottes fachte, anstatt ihn auszulöschen, ihn nur zu desto hellerer Flamme an, und ebenso wie Satan, der anfangs der schönste und geliebteste Engel war, ging ich, die ich weiter nichts war als ein armes menschliches Geschöpf, durch meinen Stolz unter.

Als Mistress Colman mit ihren Pensionärinnen fort war, lenkte ich meine Schritte nach dem Hügel, wohin ich drei oder vier Jahre lang meine kleine Herde getrieben. Dieser Hügel war sonntags das Ziel des Spazierganges, welchen einige in der Stadt wohnende Leute zu machen pflegten. Die Bewohner des Pachthofes hatten mich nun alle in meinem neuen Glanze gesehen und der Eindruck, den ich durch meinen ersten Anblick auf sie hervorgebracht, konnte sich nicht erneuern. Ich suchte daher die Blicke und Komplimente anderer. Ich erstieg den Hügel mit meinem großen Strohhut auf dem Kopfe. Mein langes Haar flatterte im Winde, meine Wangen waren gerötet von dem Hauch der Jugend und der Gesundheit. Ich ging an mehreren Gruppen von Spaziergängern vorbei oder überholte dieselben. Alle sahen mich an, und einige Stimmen sagten: »Das ist ein schönes Kind.« – Ein einziger fragte: »Aber ist das nicht Mistress Davidsons kleine Schafhirtin?« Ach leider ja, ich war es. Diese Bemerkung vergiftete, obschon durchaus nichts Böswilliges darin lag, mir doch die ganze Freude, welche mir die vorher gehörten Lobsprüche bereitet. Ich versank in trauriges Hinbrüten und setzte mit niedergeschlagenen Augen meinen Weg weiter fort, während ich die Blumen, die ich gepflückt, um mir einen Kranz daraus zu winden, eine nach der anderen aus den Händen fallen ließ.

Plötzlich hörte ich ein freudiges Gebell, und Black, der mich von weitem erkannt, kam mir entgegengesprungen und richtete sich an mir empor. Das arme Tier nahm keine Rücksicht auf die Kleider, die ich jetzt trug, sondern glaubte, es sei ihm erlaubt, der künftigen Pensionärin der Mistress Colman immer noch auf dieselbe Weise zu begegnen wie der kleinen Schafhirtin. Der Befehl: »Marsch, fort, Black!« von einem Schlag auf seine unehrerbietigen Pfoten, der ihm ein Schmerzgewinsel entlockte, begleitet, war die einzige Anerkennung, welche dieser Freund, einer der ältesten, die ich jemals gehabt, und wahrscheinlich der treueste, den ich jemals haben werde, für seine freudige und zärtliche Kundgebung erhielt. Black entfernte sich, die Ohren hängen lassend und den Kopf schüttelnd, als ob er ein Zwiegespräch mit sich selbst führte. Der kleine Hirt, der in der Bewachung der Schafe mein Nachfolger geworden, erhob sich, als er mich näher kommen sah. Es war augenscheinlich, dass er mich nicht erkannte; erst als ich mich ihm bis auf einige Schritte genähert hatte, rief er: »Ah, Sie sind es, Miss Emma! Ach, wie schön Sie sind!«

Ich lächelte ihm zu. Es war dies das erste aufrichtige Kompliment, welches man mir bis jetzt gemacht. Ich wusste es ihm Dank. Man wird den Einfluss sehen, welchen diese wenigen Worte später auf mein Schicksal äußerten. »Guten Tag, Dick,« sagte ich zu ihm. »Du bist ein wackerer Junge und du wärest auch schön, wenn du schöne Kleider hättest.« – »Ach,« antwortete er, »ich bin weiter nichts als ein armer Bauernknabe und ich werde wahrscheinlich nie andere Kleider bekommen. Mit Ihnen dagegen ist es etwas anderes. Wie es scheint, hat man erfahren, dass Sie ein vornehmes Fräulein sind.« Er spielte mit diesen Worten auf das Gerücht an, welches sich, seitdem meine Mutter von Lord Halifax hundert Pfund Sterling geschenkt erhalten, in Bezug auf ein Verhältnis verbreitet, in welchem sie früher zu diesem Herrn gestanden haben sollte. Ich gab hierauf keine Antwort, denn ich verstand nicht recht, was der Knabe sagen wollte. Ich erkundigte mich nach seiner Schwester, einem Mädchen von ungefähr demselben Alter wie ich. Sie diente als Magd in einem benachbarten Pachthof und hieß Amy Strong. »O,« sagte er, »die befindet sich wohl und würde sich gewiss sehr freuen, wenn sie Sie so schön gekleidet sähe.« – »Glaubst du?« fragte ich. – »Jawohl,« entgegnete er, »sie hat Sie sehr lieb, Miss Emma, und beneidet niemanden um das Gute, was ihm beschieden ist.« Ich befand mich jetzt in der Nähe der Quelle. Ich neigte mich darüber, um mich darin zu betrachten, wagte aber, ich weiß selbst nicht warum, in Richards oder, wie man diesen Namen in England abzukürzen pflegt, in Dicks Gegenwart nicht meinem Spiegelbild einen Kuss zu geben, wie ich zu tun pflegte, wenn ich allein war. »Ja, ja,« sagte Dick lachend, »betrachten Sie sich nur noch ein wenig in unseren Quellen. Mit der Zeit werden Sie in die Stadt kommen, Miss Emma, und sich dann in großen vergoldeten Spiegeln betrachten, wie sie in dem Laden des Kaufmanns von Hawarden zu sehen sind. Wenn Sie einmal an diesem Hause vorbeikommen, so können Sie stehen bleiben und sich in aller Bequemlichkeit vom Kopf bis zu den Füßen betrachten, ohne dass es Sie etwas kostet.«

Ich setzte mich in der Nähe der Quelle nieder. Ich dachte nicht mehr daran, in derselben eine unvollständige Vervielfältigung meines Bildes zu suchen, sondern träumte, dass ich mich in einem großen schönen Spiegel mit vergoldetem Rahmen betrachtete. Ich versetzte mich im Geiste in ein elegantes Zimmer mit türkischem Teppich, himmelblauseidenen Vorhängen und kostbaren verzierten Möbeln. Ich schloss die Augen, um nichts mehr von der Wirklichkeit zu sehen und mich ganz meinem Traume hinzugeben. Ach, wie oft hatte ich dergleichen Träume! Es waren prophetische blendende Visionen der Zukunft. Woher kamen mir diese Visionen von unbekannten Dingen? Vielleicht hatten meine ersten Blicke rasch entschwundenen Glanz widergespiegelt, der aber in meinem jungen Gedächtnis gleichsam den Reflex einer früheren Welt zurückgelassen. Wenn ich mit meiner Mutter von diesen unklaren Erinnerungen sprach, begnügte sie sich mir zu antworten, ich hätte wahrscheinlich eine Fee zur Patin gehabt, welche mich des Nachts in Palästen habe herumwandeln lassen. Auch dieses Mal fasste meine Patin mich bei der Hand und indem ich meine Augen, welche soeben noch alle Farben des Regenbogens widerspiegelten, aufschlug, sagte ich zu dem kleinen Hirten: »Lebewohl, Dick. Morgen komme ich in Mistress Colmans Pension. Alle Donnerstage und Sonnabende aber werde ich wieder auf den Pachthof kommen und mich dann und wann auch hier einfinden, um dich zu besuchen.« Und ich entfernte mich, ohne an Black zu denken. Dieses arme Tier, welchem mein Empfang unerklärlich gewesen, konnte sich auch meinen Abschied nicht erklären. Er folgte mir einige Schritte weit, aber nicht so weit als das erste Mal, und setzte sich, um mich den Hügel hinabgehen zu sehen. Ich warf einen letzten Blick auf diesen kleinen Platz, welcher das Paradies meiner Jugend gewesen und den ich im Geiste jetzt noch sehe mit seiner Gruppe von Zwergeichen und Wachholderbäumen, mit seiner von rosigem Heidekraut bedeckten Kuppe, mit seiner aus dem Schoße der Erde hervorsprudelnden und in kleinen Wasserfällen sich in das Tal hinabstürzenden Quelle. Dick hatte sich auf den Boden niedergestreckt und schälte mit seinem Messer die Rinde eines Stockes ab. Seine Schafe weideten hier und da einige Schritte von ihm. Black saß zwischen ihnen und mir und betrachtete mich mit traurigem Blick, wie verkannte Freunde zu tun pflegen. Ich dachte nicht einmal daran, ihn zu rufen und zu trösten. Das arme Tier hatte, als es mich sah, versucht, mir begreiflich zu machen, dass es mich immer noch liebe; aber es war nicht wie Dick imstande gewesen, mir zu sagen, dass ich schön sei. Dies war meine erste Undankbarkeit. Dagegen wird man sehen, wie dankbar, wie allzu dankbar ich gegen Dick war. Am nächstfolgenden Tage führte verabredetermaßen meine Mutter mich zu Mistress Colman. Ich ward empfangen, wie man während der ersten Tage jede in eine Pension tretende Schülerin und jede ihr Noviziat antretende Nonne empfängt. Die Lehrerinnen waren instruiert, gegen mich mit aller möglichen Nachsicht zu verfahren, und Mistress Colman selbst führte meine Mutter in den Schlafsaal, ließ sie das weiße Bett untersuchen, welches man für mich aufgeschlagen, und zeigte ihr, einen nach dem anderen, alle Toilettengegenstände, die für mich bestimmt waren. Alle diese neuen Gegenstände, welche für mich der Weg zum Luxus waren, ließen mich die verächtlichen Blicke meiner künftigen Genossinnen übersehen, und ich nahm von meiner armen Mutter, die weit bewegter war als ich, Abschied, ohne sonderlich viel Tränen zu vergießen. Man befragte mich über das, was ich wusste. Das Examen dauerte nicht lange, denn ich wusste absolut weiter nichts, als meine Morgen- und Abendgebete nach dem anglikanischen Ritus, in welchem ich erzogen worden. Vom Lesen und Schreiben war niemals die Rede gewesen und ich kannte nicht einmal die Buchstaben. Man sah sich deshalb genötigt, mich trotz meiner neun Jahre zunächst der Klasse zuzuteilen, in welcher die sogenannten ABC-Schützen, das heißt Kinder von fünf bis sechs Jahren saßen. Es war dies eine große Demütigung für mich; mein Stolz aber, der mir oft so verderblich war, leistete mir in diesem Falle gute Dienste. Da ich der niederen Klasse, in welcher ich nun war, mich schämte, so machte ich unerhörte Anstrengungen, um mich in die höheren Klassen emporzuarbeiten.

Nach Verlauf von drei Monaten las ich ganz leidlich und fing an zu schreiben. Nun kam ich, in die Klasse, wo Rechnen und englische Sprache gelehrt ward. In dieser Klasse blieb ich sieben oder acht Monate, dann kam ich in die, welche man die »große« nannte. Hier lehrte man Geographie, Geschichte, Musik und Zeichnen. In diesen letzteren Künsten hatte ich schon einige Fortschritte gemacht, als eines Morgens meine Mutter laut weinend mich aufsuchte, um mir zu melden, dass mein Gönner, Lord Halifax, plötzlich gestorben sei. Er war mit dem Pferde gestürzt und hatte keinerlei Verfügung zu unsern Gunsten hinterlassen. Meine Pension ward noch einen Monat lang bezahlt. Nach Ablauf dieses Monats aber sah sich meine Mutter wahrscheinlich genötigt, meine Erziehung zu unterbrechen, weil sie dann nicht mehr die Mittel besaß, die Kosten dafür zu bestreiten. Die Neuigkeit, dass die kleine Bäuerin, deren Fortschritte die vornehmen Fräuleins oft gedemütigt, sich genötigt sehen würde, wieder die Schafe zu hüten, rief in der Klasse der Großen, zu welcher auch meine drei alten Feindinnen gehörten, die immer noch einen echt englischen Groll gegen mich bewahrten, allgemeine Freude hervor. In den unteren Klassen, wo ich mir einige Freundinnen erworben, bedauerte man mich. Mistress Colman tat, indem sie Abschied von mir nahm, als ob sie sich eine Träne trocknete, um ihren Schülerinnen ein gutes Beispiel zu geben, dabei aber hütete sie sich wohl, sich zu erbieten, meine Ausbildung unentgeltlich fortzusetzen, obschon sie mir mehr als einmal, besonders an den Tagen, wo meine Mutter sich einfand, um das vierteljährige Honorar für mich im Voraus zu bezahlen, mehr als einmal gesagt hatte, ich würde in einem oder zwei Jahren die Ehre und der Stolz ihres Institutes sein. Ich verließ das Pensionat und nahm weiter keinen Trost mit, als alle meine kleinen Toiletten-Gegenstände und ein ganz neues Uniformkleid, dessen ich mich aber, wie Mistress Colman mir einschärfte, nicht bedienen sollte, weil ich nicht mehr dem Pensionate angehörte. Übrigens verließ ich Mistress Colmans Haus, worin ich achtzehn Monate zugebracht, mit einer nach allen Seiten hin begonnenen, aber auch gleichzeitig in jeder Richtung unvollendeten Erziehung. Ich konnte lesen und schreiben, ich verstand ein wenig zu rechnen, ich hatte einige Kenntnisse in Geographie und Geschichte. Außerdem hatte ich drei Monate Zeichnen und Musik getrieben und besaß sonach, abgesehen vom Lesen und Schreiben, keine Fertigkeit, die mir hätte nützlich sein können. Es war dies nicht genug, um mein Wohlergehen zu fördern, wohl aber mehr als nötig war, um mich meinem Verderben entgegenzuführen.

Meine Mutter hatte ebenfalls von dem Rückschlage des Unglücks, welches mich betroffen, zu leiden. Als die Pächterin sie wieder die arme, mittellose Witwe werden sah, die sie bei ihrer Ankunft gewesen, machte sie wieder aus ihr dasselbe, was sie anfangs gewesen, nämlich eine gewöhnliche Magd.

Was mich betraf, so taugte ich, durch meine begonnene Schulbildung zu einer halben Vornehmheit herangezogen, zu gar nichts mehr. Ich konnte nicht wieder auf den Pachthof zurückkehren, um wie eine Schäferin Marmontels in meinem himmelblauen Kleide und mit meinem großen Strohhut die Herde zu hüten. Man begann sich daher nach einem Unterkommen für mich umzusehen. Eines Morgens kam Dicks Schwester, Amy Strong, um mir zu melden, dass dieses Unterkommen durch ihre Mutter gefunden sei. Ich sollte nämlich als Kinderwärterin und Elementarlehrerin zu Mr. Thomas Hawarden kommen, welcher, ich weiß nicht warum oder wie, den Namen der Stadt trug, die er bewohnte. Er war ein Schwager des letzten Alderman Bonbel und Vater des berühmten Chirurgen von Leicester Square.

Die Stellung, die man mir anbot, war allerdings weit entfernt, meinen ehrgeizigen Träumen zu entsprechen; ich musste aber leben und hatte daher keine Wahl der Mittel. Man stellte meine Ausstattung aus den Trümmern der des Pensionats zusammen. Aus meinem himmelblauen Kleid ward ein gewöhnliches gefertigt, und da ich monatlich außer Kost und Wohnung zwölf Schillinge bekommen sollte, so erwartete man, dass ich durch angemessene Ersparnis die Mittel zur Vervollständigung meiner mangelhaften Garderobe erwerben würde. Es war eine große Demütigung für mich, wieder nach Hawarden in einer Eigenschaft zurückzukehren, welche mit der einer dienenden Person nahe verwandt war. Es war dies aber einmal eine Laune des Gottes Zufall, der es sich zur Aufgabe gemacht zu haben scheint, mich bald zu erhöhen, bald zu erniedrigen. Du bist Zeuge, mein Gott, dass jetzt, in einer Erniedrigung, aus welcher ich keine Aussicht mehr habe mich emporzuarbeiten, ich dich mit dankbarerem Herzen anflehe, als ich es von der Höhe meiner Größe getan!

3. Kapitel

Am 20. September 1776 trat ich in Mr. Thomas Hawardens Dienst. Ich zählte damals zwölf bis dreizehn Jahre. Mr. Hawarden war ein Puritaner von altem Schrot und Korn, ernst und gerecht in allen Dingen. Seine Gattin war ihrerseits kalt und streng. Die Kinder, über welche ich Aufsicht führen sollte, waren die ihrer einzigen Tochter, welche während einer Reise des Vaters in Amerika an einer Brustkrankheit gestorben war. Es waren ihrer drei. Die beiden ältesten zählten vier und fünf Jahre. Das jüngste befand sich noch in den Händen der Amme. Eine große Pendeluhr schien die alles regelnde Gottheit des Hauses zu sein. Alle Sonnabende, wenn die Mittagsstunde schlug, ward sie aufgezogen und in Folge dieser Verrichtung, welche ich Mr. Hawarden auch nicht ein einziges Mal unterlassen sah, rollte die ganze Woche sich ab wie ein Räderwerk, das nicht weniger genau ineinandergriff wie das der Uhr selbst. Der Leser wird mich fragen, wer die Uhr an Mr. Hawardens Stelle aufzog, wenn dieser sonnabends mittags nicht zu Hause war? Hierauf antworte ich, dass Mr. Hawarden, welcher wusste, dass er an diesem Tage diese wichtige Funktion zu verrichten hatte, Sonnabends um halb zwölf Uhr nach Hause kam, wenn er ausgegangen war, oder erst um halb eins fortging, wenn er auszugehen hatte. Während des ganzen Jahres, wo ich bei Mr. Hawarden war, sah ich ihn nicht einen Schritt schneller tun, als den anderen, kein Wort lauter sprechen als das andere, nicht ein einziges Mal lächeln, nicht ein einziges Mal sich erzürnen, keine Gelegenheit zum Gutes tun versäumen und nicht eine einzige Ungerechtigkeit begehen, wie unbedeutend dieselbe auch gewesen wäre. Mistress Hawarden war buchstäblich der Schatten ihres Ehegatten. Sie kam mir vor wie eine jener Püppchen, welche an den Wettergläsern das schöne Wetter und den Regen anzeigen. Das Weibchen, welches hinter dem Manne herauskommt oder hineingeht, wiederholt alle Bewegungen, welche dieser ausführt. Sie spannt ihren Regenschirm auf, wenn er zum Zeichen des herannahenden Sturmes den seinigen öffnet, und macht ihn zu, sobald er durch das Schließen des seinigen die Rückkehr des Sonnenscheins verkündet.

Mr. Thomas Hawarden musste reich sein, obschon ich während eines ganzen Jahres in seinem Hause kein anderes Silber sah als die zwölf Schillinge, welche ich allemal am Ersten des Monats um zwölf Uhr morgens mit der gewohnten Pünktlichkeit des Hauses von Mistress Hawardens elfenbeinweißer Hand ausgezahlt erhielt. Das ganze Haus gehörte den beiden Gatten; von der einen Seite ging es auf die Hauptstraße der Stadt, von der anderen auf einen Garten mit Gängen, die mit Meeressand bestreut waren, mit von Buchsbaum eingefassten Beeten und pyramidenförmig zugestutzten Taxusbäumen. Ein Gärtner hatte diesen kleinen Garten in Ordnung zu halten, und nie sah ich darin ein abgestorbenes Blatt oder eine geknickte Blume. Die Kinder gingen darin spazieren, aber sie wussten, dass sie nicht das Recht hatten darin zu spielen, und dass es ihnen verboten war, die Blumen oder Früchte anzurühren. Im Sommer um sechs, im Winter um sieben Uhr stand man auf. Um acht Uhr begab sich die ganze Familie, Herrschaft und Dienstleute, bis zu dem Säugling und seiner Amme, in ein Zimmer, wo eine Bibel mit stählernen Schließhaken auf einem Lesepult angenietet war. Mr. Hawarden schlug diese Bibel auf, las ein Gebet und seine Frau antwortete Amen. Dann schloss er die Bibel und man trat in das Speisezimmer, wo ein aus Milch, Butter und Eiern bestehendes Frühstück aufgetragen war. Eine große Teekanne, aus welcher jeder das Recht hatte, sich nach Belieben einzuschenken, obschon stillschweigend angenommen war, dass man dies nie mehr als zweimal täte, enthielt ungefähr ein Dutzend Tassen. Wir waren fünf Personen bei Tische. Mr. Hawarden, Mistress Hawarden, die beiden Kinder und ich, die ich infolge meiner Funktion als Lehrerin das übrigens, wie mir schien, von den anderen Dienstleuten nicht sonderlich beneidete Recht besaß, mit am Tische der Herrschaft zu speisen.

Wenn die Wanduhr jenes Ausheben hören ließ, welches dem Schlage der Stunde vorangeht, erhob sich alles, so dass nur selten jemand noch nicht aufgestanden war, wenn die halbe Stunde schlug. Schlag zwölf Uhr setzte man sich zur Mittagstafel nieder, mit Ausnahme sonnabends, wo das Mittagsmahl sich um eine Minute infolge des Umstandes verzögerte, dass Mr. Thomas Hawarden erst seine Uhr aufziehen musste. Das Mittagsmahl war, ohne luxuriös zu sein, doch gut und wohlschmeckend. Das gewöhnliche Getränk war Bier, jeder aber erhielt außerdem aus einer Flasche, welche für Mittags- und Abendessen ausreichte, ein kleines Glas Bordeauxwein, die Kinder bloß ein halbes Glas. Um fünf Uhr gab es Butterbrötchen oder Kuchen. Die Teekanne kam wieder zum Vorschein und lieferte ebenso wie beim Frühstück das einzige Getränk. Dieses Vesperbrot dauerte ebenso wie das Frühstück eine halbe Stunde. Um acht Uhr ward zu Abend gegessen. Diese Mahlzeit war so ziemlich eine Wiederholung des Mittagsmahles, ausgenommen, dass die Kinder ihr nicht beiwohnten. Diese bekamen um halb acht Uhr eine Butter- oder Honigsemmel, je nach ihrer Wahl, und um acht Uhr wurden sie zu Bett gebracht. Ich hörte sie nicht ein einziges Mal weinen, ausgenommen, wenn sie beim Fallen sich sehr wehe getan hatten.

Donnerstags nach dem Frühstücke wurde der Jagdwagen angespannt. Die Kinder, die Amme und ich stiegen hinein, und der Kutscher fuhr uns nach irgendeiner der Wiesen, welche sich in der Nähe der Stadt Hawarden befinden.

Nun hatten wir unser Fest. Die Last, welche in der eisigen Atmosphäre des Hauses unsere Brust bedrückte, hob sich wie durch die Sonnenstrahlen verflüchtigt. Sogar der Säugling in den Armen der Amme schien im Freien fröhlicher zu sein, als in der Stadt. Die Amme ging mit ihrem Pflegling spazieren. Die beiden anderen Kinder und ich sprangen im Grase herum, pflückten Blumen und verfolgten die Schmetterlinge. Die Kinder beteten mich an, weil ich ebenso Kind war als sie selbst.

Sonnabend nach dem Vesperbrot wartete der angespannte Wagen an der Tür. Alle Welt stieg hinein mit Ausnahme des Gärtners, welcher in seinem Gartenhäuschen blieb und das Haus bewachte, und man begab sich aufs Land. Mit diesem Ausdruck bezeichnete man ein ziemlich großes Haus, welches dritthalb Stunden von Hawarden, zwischen Chester und Flint an dem Ufer des Dee ungefähr eine Viertelmeile von der Stelle stand, wo dieser Fluss sich in das irische Meer oder vielmehr in den Golf ergießt, der damit in Verbindung steht. Man brauchte, um diesen Weg zurückzulegen, zwei Stunden zehn Minuten – niemals weniger und niemals mehr. Der Kutscher peitschte sein Pferd dreimal. Das erste Mal beim Abfahren, das zweite Mal auf der Hälfte des Weges, das dritte Mal bei der Ankunft in der Allee. Der erste Anblick des Meeres war für mich ein tiefergreifender. Obschon der Golf des Dee ziemlich schmal ist, so konnte man doch von der Höhe eines kleinen Berges am Horizont das hohe Meer entdecken. Ich streckte nach diesem unendlichen Raume meine Arme mit ebenso leidenschaftlicher Gebärde aus, wie ich es nach der Ewigkeit getan haben würde.

Der Sonntag, welchen wir während der sieben schönen Monate des Frühlings, des Sommers und des Herbstes unabänderlich auf dem Lande zubrachten, war dem Gebet und dem Spazierengehen gewidmet. An diesem Tage hatte ich die Aufsicht über die Kinder, nicht bloß nach dem Frühstück, wie Donnerstags, sondern auch nach dem Mittagsmahle. Hier bedurften wir keines Jagdwagens. Das am rechten Ufer des Dee zwischen dem Fluss und dem Golf stehende Landhaus ließ uns die Wahl zwischen dem Meeresstrande, um daselbst Muscheln zu suchen und dem Abhang des Flussufers, um daselbst Blumen zu pflücken. Das ganze zwischen dem Fluss und dem Meere liegende Terrain bot uns eine Promenade von ungefähr drei Viertelmeilen. Hier war die Freiheit für uns noch größer als Donnerstags auf den Wiesen von Hawarden. Es waren im Grunde zwei Sonntage auf fünf Schattentage. Mein Leben ist nicht immer so gut geteilt gewesen.