Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

L'auteur Ian Fleming a un éclair d'inspiration... Découvrez son histoire, mais aussi celle de son personnage Taro Suzuki, fils de Kissy et... James Bond !

Au milieu de la nuit il se réveilla en sursaut. il faisait chaud sous la moustiquaire, mais ce n'était pas cela qui l'avait sorti de son sommeil. Quelque chose le préoccupait .. c'était lié à ses lectures. C'est ça, oui, à un paragraphe qu'il avait lu. Mais il ne parvenait pas à se rappeler quand ni où. Il se leva avec l'intention de prendre un cachet et tenter ensuite de se rendormir. Ces sacrées insomnies le minaient.

Où était-ce ? Cela lui revenait maintenant. Dans les bouquins reçus de Paris. Oui c'était sûrement cela ! Il passa dans le salon et alluma. Pieds nus et en caleçon, debout devant sa bibliothèque, il reprit l'exemplaire qu'il avait distraitement feuilleté la veille au soir et regarda les interstices, là où il avait ouvert le volume, là où il avait peut-être lu ce qui avait alerté son subconscient. Il retrouva facilement le passage et faillit crier.

Bon sang ce truc crevait les yeux pourtant...

Au fil de la rédaction du personnage-auteur, le lecteur plongera tantôt dans la vie de Ian Fleming, tantôt dans celle de Taro Suzuki !

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 237

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Publishroom Factory

www.publishroom.com

ISBN : 979-10-236-1684-2

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

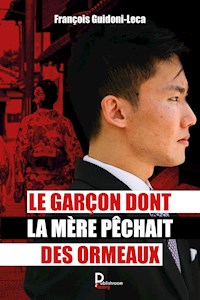

François GUIDONI-LECA

LE GARÇON DONT LA MÈRE PÊCHAIT DES ORMEAUX

– 5 –

PREMIÈRE PARTIE

Si jamais j’ai un fils, remarqua James, je ne lui don-nerai qu’un seul conseil à sa majorité. Je lui dirai...

Ian Fleming « Diamonds are for ever »

– 7 –

chapitre1

La pluie cessa soudain. Un vent frais chassa les derniers nuages et lorsque le vieil homme rentra de sa marche forcée dans les collines, le ciel de la grande Ile était à nouveau dégagé.

La douleur aiguë qu’il ressentait au niveau des genoux s’était intensifiée dans les derniers kilomètres. Épuisé, incapable à présent de gravir les marches du perron, il dut se cramponner à la rambarde pour reprendre son souffle. Les yeux clos, le vieil homme écouta les batte-ments désordonnés de son cœur décroître lentement. Bien trop lentement, songea-t-il. Un peu inquiet, il se demanda s’il ne ferait pas mieux de renoncer à ses sorties quotidiennes. Aujourd’hui par exemple il aurait dû y regar-der à deux fois avant de quitter son domicile.

Ce matin à son réveil en effet le ciel de l’Ile était déjà très sombre, parcouru de ces masses nuageuses presque noires qui masquent ici les sommets des montagnes les jours d’orage, pour finir la plupart du temps par crever en averses épaisses dans la vallée. Puis la météo n’avait fait qu’empirer. La brume était descendue très bas, la

– 8 –

visibilité en fin de matinée devenant même quasiment nulle autour de la villa.

Bon sang ! Mais ces signes auraient dû alerter un homme d’expérience tel que lui non ? Pourtant comme un parfait idiot il était parti faire sa promenade habituelle en début d’après-midi, sans trop se préoccuper de la couleur du ciel et sans emporter d’imperméable ni de chapeau. Comptant comme trop souvent sur le vent d’ouest pour disperser la grisaille.

Et bien il s’était cette fois lourdement trompé ! Le vent d’ouest ne s’était jamais levé. Et le vieil homme se trou-vait malheureusement trop loin de chez lui pour rebrous-ser chemin lorsque l’orage éclata. Une pluie torrentielle s’abattit alors sur les collines. Des trombes d’eau se déversèrent soudain sur son crâne dégarni et inondèrent en quelques minutes ses minces habits de toile, imbibant également ses lourdes chaussures de randonneur. Le malheureux réalisa alors, mais un peu tard qu’il ne s’agis-sait pas d’une simple averse comme il y en a parfois par ici, vite passée, aussitôt séchée. Non. Mais bien d’une de ces foutues pluies tropicales de la Jamaïque, tiède, dense, insistante. Rapidement il ne vit plus grand-chose à travers ses lunettes embuées. Avancer dans de telles conditions, presque à l’aveuglette, sans s’étaler dans une des mares boueuses du sentier devint si difficile qu’il perdit ses repères et finit par s’égarer au milieu des fourrés. C’était la première fois que cela arrivait. Cherchant son chemin sous le déluge le pauvre homme se demanda avec un peu d’inquiétude si l’âge ne lui ôtait pas également le sens de l’orientation...

– 9 –

Mais grâce à Dieu il était revenu chez lui. Lorsque sa respiration devint plus régulière, il gravit pénible-ment les marches de bois et se laissa tomber sur une des banquettes de la terrasse. En se débarrassant avec une grimace de fatigue de sa veste trempée et de ses chaussures assombries d’humidité il se dit que le temps était venu de regarder les choses en face, de ne plus se mentir : Oui, tout effort, même minime, lui était devenu pénible car il vivait désormais dans une sorte d’épuise-ment permanent qui pourrissait son quotidien et ne le lâchait plus, comme une vieille épouse envahissante.

Au-delà de ce qu’un tel affaiblissement physique pouvait avoir d’handicapant pour un être âgé vivant seul, il lui rappelait que tout ce qu’il faisait, et bien il le faisait peut-être pour la dernière fois. Il avait ce genre de pensées maintenant, s’avouer que se lever le matin, se laver, se raser, manger un morceau, siroter son café très noir, lire le « Daily Gleaner » en essayant de remplir jusqu’au bout cette satanée grille de mots croisés et s’autoriser parfois le soir un martini mais sans vodka, étaient peut-être les derniers actes qu’il accomplirait sur cette maudite terre.

Dans ces moments-là, le vieil homme se consolait en se répétant qu’il était toujours en vie alors qu’il aurait pu mourir à cinquante-six ans d’un arrêt cardiaque comme la plupart de ses biographes le prétendaient. Un tribut qu’il aurait dû logiquement payer pour les excès d’alcool, de tabac, de nourritures riches et de sexe dont il ne s’était jamais privé. Frôlant même parfois les records affichés par Jimmy B. ce personnage de fiction qu’il avait créé, lequel avant sa cure de désintoxication à Shrublands en était allègrement à griller chaque jour ses soixante cigarettes

– 10 –

et s’infuser l’équivalent d’une demi-bouteille d’alcool à soixante-dix degrés.

Récemment, une revue médicale britannique dont il avait oublié le nom avait consacré tout un dossier à son héros de papier, affirmant crûment que ce dernier :

« avait un problème tellement sérieux que ses mains tremblaient probablement trop pour pouvoir mélanger un cocktail et peut-être même tirer au pistolet. En excluant du calcul les jours d'emprisonnement, d'hospitalisation ou de convalescence, durant lesquels on pouvait supposer qu'il ne buvait pas, il aurait eu une consommation d'al-cool hebdomadaire quatre fois plus élevée que la dose maximale souhaitable pour un homme adulte, avec un risque considérable de développer une maladie du foie, une cirrhose, de devenir impuissant ou d'avoir d'autres problèmes de santé. »

Bon sang ! Mais de quoi se mêlent-ils ces gens-là, grommela le vieil homme ? Lui-même avait fumé et bu presque autant que son Jimmy, il aurait donc dû tirer sa révérence depuis longtemps. Et quand bien même ? S’il l’avait fait, au moins l’aurait-il fait avec panache, laissant à tous le souvenir de son visage de pirate et de sa belle stature d’écrivain à succès, d’homme à femmes aussi et d’ancien des services de renseignement de la Marine. De surcroît, et cela grâce à son épouse Ann, de « joly good fellow » (il n’allait pas tout de même pas s’en plaindre !) de l’élite politique et aristocratique de Grande-Bretagne.

Mais non. Contrairement à Jimmy, lui avait eu la fai-blesse d’écouter les sages conseils de la Faculté. Et il avait su s’arrêter à temps afin de pouvoir se dégrader len-tement et se maintenir en vie quinze ans, peut-être vingt

– 11 –

ans, de plus. En vie, certes, mais sacrément amoindri. Car outre ses problèmes articulaires ravivés aujourd’hui par l’humidité, il souffrait d’acouphènes persistants, d’in-terminables insomnies et d’épisodiques (mais terriblement douloureux) calculs rénaux.

Alors quand et comment la délivrance viendrait-elle ? Sa mort lui serait-elle douce et rapide ou au contraire lente et cruelle, précédée de ce répugnant pourrissement de tous les organes que certains de ses amis avaient du supporter avant de lâcher prise ? Ou allait-il encore béné-ficier de quelques années supplémentaires d’existence un peu ennuyeuses ?

Pour en faire quoi au juste ?

Contrarié et la tête pleine de pensées morbides, le vieil homme voulut se relever mais il dut s’y prendre à deux fois avant d’y parvenir. Les jambes tremblantes il partit en chaussettes vers la salle de bain située de l’autre côté de la villa.

C’est devenu trop grand ici, bien trop grand pour moi, se dit-il. Oui il était maintenant trop faible pour se permettre de vivre seul dans un pareil endroit.

Il se souvint qu’il avait acheté ce bout de terrain d’à peine quinze acres juste après la guerre, tout simplement parce que l’endroit était magnifique, proche du minuscule port de pêche d’Oracabessa (Goldenhead en anglais). Il y avait fait construire cette bâtisse rectangulaire peinte en blanc qui la faisait comparer par les mauvais esprits (les gens sont si bêtes) à un hôpital. Et bien il l’aimait son petit hôpital. Les murs intérieurs étaient également blancs et si les trois chambres étaient banales, la pièce principale.. « de soixante pieds de long et vingt de large

– 12 –

où, derrière ses persiennes de bois sombres s’étendait la mer. »1bluffait toujours ses visiteurs. Il l’avait meublée très simplement, avec une vieille table de canasta fournie par la femme du Gouverneur de la Jamaïque, quelques chaises de planteurs plus qu’usées, et quatre bancs inconfortables pour ceux qui à l’époque voulaient bien partager ses stoïques repas. L’ensemble était vraiment spartiate. Ce que lui nommait ironiquement « le luxe de la simplicité ». Tu parles d’un luxe ! Il fallait surtout avoir des jambes pour circuler dans « Goldeneye » comme il avait baptisé l’endroit. Et des jambes, le vieil homme en avait de moins en moins.

Parvenu enfin dans la pièce d’eau, il ouvrit en grand le robinet d’eau chaude de la douche avant de s’asseoir sur le bidet et attendre patiemment que le chauffe-eau veuille bien faire son office. Cela prenait toujours un peu de temps. En vérité iI aurait dû remplacer depuis long-temps ce maudit engin par un modèle plus performant, il y pensait chaque fois qu’il se douchait, c’est à dire tous les jours. Mais il ne le faisait pas. C’était comme ça voilà tout. L’appareil comme le bidet dataient tous deux de la construction de la maison, du temps d’Ann, et c’est peut-être pour cette raison qu’il les gardait en l’état, même si la faïence jaunie de l’un était craquelée et que l’autre ne fonctionnait que par à coup en sifflant terriblement fort et en consommant bien trop vite les grosses bouteilles de gaz qu’on lui livrait régulièrement de Kingston.

Quand la température de l’eau convint enfin au vieux monsieur, il ôta difficilement ses vêtements et entra en

1 cf. : https://www.architecturaldigest.com/story/hotels-golde-neye-042000

– 13 –

chancelant dans la cabine carrelée. Il se tint ensuite long-temps sous le jet fumant, repoussant la tentation de se laisser tomber sur le sol et de s’y oublier.

Plus tard, après s’être rincé et séché et malgré le vent qui forcissait, il s’habilla avec la même tenue que la veille, une chemise en toile beige d’aspect militaire à passements aux épaules, un short long (non, non, pas un pantacourt, plutôt un truc genre armée des Indes) de la même couleur, et des chaussures en toile, beiges aussi, à semelle de crêpe.

Se laver, s’habiller. Se contraindre ainsi chaque jour à vivre. Il se demanda à nouveau si cela avait encore un sens. Il chassa cette pensée car il n’avait pas la réponse.

Comme souvent quand il était dans cet état d’esprit, il ressentit une furieuse envie de fumer et chercha autour de lui sa vieille pipe en écume, un cadeau d’Ann, et sa blague à tabac.

Le reste de la soirée fut maussade. Il la passa à traiter son courrier, régler des factures et songer à Ann et au temps qui s’enfuit..

– 15 –

chapitre2

Le lendemain matin le soleil était déjà haut dans le ciel de l’Ile quand le vieil homme se réveilla. Il se sentait mieux, un peu reposé mais affreusement courbatu. Ses genoux douloureux se rappelèrent à son bon souvenir dès qu’il quitta le lit. Il sortit sur la terrasse en se tenant le dos et regarda au loin. Il ne restait pratiquement plus trace des violentes intempéries de la veille, sinon quelques marigots d’ordinaire secs qui conserveraient pour quelque temps encore un fond d’humidité.

Ce matin les branches des palmiers remuaient lente-ment et la flore se dressait comme pour défier un soleil éclatant. Le ciel au-dessus de l’horizon était bleu, l’océan ourlé de vagues blanches et les oiseaux-pêcheurs piail-laient dans l’écume.

Devant tant de beauté, le vieil écrivain s’en voulut un peu de ses perpétuelles pensées négatives. Il devait s’estimer heureux au contraire de pouvoir résider de façon permanente dans cette Ile paradisiaque grâce au succès passé de ses ouvrages et des films à gros budgets qui en avaient été tirés, au lieu de gémir continuellement sur son sort. Il avait ainsi le privilège de vivre toute l’année

– 16 –

dans un véritable océan de verdure, entouré d’arbres en fleur et face à la mer, alors que pendant près de trente ans, d’abord seul puis avec Ann Rothmere sa maîtresse devenue par la suite son épouse, il n’avait pu se permettre de venir ici que durant les seuls mois d’hiver, si sombres et humides en Angleterre.

Pensif, il se fit un petit déjeuner rapide à base de fruit frais et de café noir. Il allait s’asseoir pour lui faire honneur quand la sonnette de l’entrée le fit sursauter. Qui cela pou-vait-il être ? Il n’attendait personne, le mercredi n’était pas jour de ménage. Cela inquiéta un peu le vieil homme qui entrouvrit avec méfiance la porte épaisse à deux battants qu’il avait fait récemment renforcer.

Mais en laissant toutefois prudemment la chaîne de sûreté au chambranle.

Fleming ?

Devant lui, debout sur le perron, se tenait une étrange silhouette. D’abord surpris le vieil homme regarda mieux l’apparition. C’était un grand diable de rastafari en tenue de cycliste jaune fluo qui avait aujourd’hui enfilé par précaution un mince imperméable transparent dont la capuche était visiblement trop petite pour le genre de coif-fure volumineuse que l’inconnu arborait. En le sortant de sa pochette, le rastafari avait sans doute mal déplissé le léger vêtement de pluie, un modèle peu coûteux fabriqué en Indonésie qu’on pouvait désormais se procurer dans toutes les boutiques de l’Ile, et la brise qui n’en soulevait qu’un seul côté lui faisait une silhouette de bossu invo-lontairement comique.

Cela ne rassura pas le vieil homme pour autant. Il n’ai-mait pas les rastas. Et eux semble-t-il le lui rendaient bien.

– 17 –

À dire vrai, il en avait même un peu peur. Celui-là avait le visage fermé et presque hostile qu’arborent tous ces fumeurs d’herbes aromatiques. Ses locks étaient ramassées au-dessus de sa tête en une épaisse boule laineuse enfoncée dans un bonnet tricoté, aux couleurs verte, jaune, et rouge. De larges lunettes-miroir dissimu-laient son regard.

Les rastafaris étaient pour l’occupant de la villa une véritable plaie. La Jamaïque, cette belle île coloniale qu’il avait tant aimée, et Jimmy aussi, changeait à cause d’eux. Et de son point de vue, pas en bien. Kingston surtout était devenue impossible depuis qu’un certain Marley avait eu la mauvaise idée de populariser dans le monde entier sa musique tressautante qui ravissait tant les jeunes cheve-lus de toutes nationalités accourus en masse l’écouter. Ce Robert Nesta Marley et ses adeptes, en plus de faire beaucoup de bruit, vouaient un culte ridicule au défunt empereur d’Éthiopie, un endroit où ils ne mettraient probablement jamais les pieds, portaient leurs cheveux crépus en tresses énormes sur le crâne et consommaient une quantité stupéfiante (c’est le mot non?) de cannabis qu’ils appelaient « ganja ». Cette quasi-religion étonnait le vieil homme, qui lui était presbytérien. Et il en voyait de plus en plus de ces rastas juchés la plupart du temps sur de lourds vélos hollandais qu’ils conduisaient d’une main en maintenant de l’autre sur leur épaule d’énormes postes de radio nickelés, déversant ainsi sans pudeur une insupportable quantité de décibels autour d’eux. Ce qui évidemment horripilait le vieil homme.

Et ce grand rasta-là, circonstance aggravante, avait avant de monter sur le perron couché sans vergogne

– 18 –

son deux roues crotté sur les plates-bandes en bas des marches. L’engin écrasait maintenant de tout son poids les fragiles plants d’hibiscus qui avaient coûté tant d’ef-forts à leur propriétaire.

... Lequel retrouva quand même un peu de son calme en réalisant qu’il n’avait affaire en réalité qu’à un coursier de « Federal Express » !

Ian Fleming, c’est bien ici ?répéta l’homme qui lui tendit sans sourire un paquet et un formulaire à signer.

Et allez-donc ! Ni « Mister », ni encore moins « Sir ». Ces gars-là étaient des barbares, songea-t-il. Il sentit la colère l’envahir, une de ces colères stupides dont il était coutumier et qui pouvait le conduire à dire ou à faire des choses qu’il regrettait par la suite. Il devenait tout rouge dans ces cas-là, sa mâchoire se mettait à trembler et sa gorge se serrait. C’était ridicule, il fallait qu’il se calme. Était-ce si grave au fond qu’on l’appelât simplement par son nom ? Il devait cesser de se contrarier ainsi à tout propos, cela ne menait à rien et lui rendait la vie artificiel-lement pénible.

Le temps des indigènes insouciants et serviables, époque bénie où tout se réglait dans la grande Ile avec quelques piécettes ou un billet glissés discrètement dans des paumes sombres et reconnaissantes, était bien révolu. Comme l’était le rythme syncopé du calypso ou le port obligatoire du smoking au dîner.

C’était ainsi, le monde changeait voilà tout et c’était sans doute à lui de s’y adapter.

Il signa le formulaire et le rendit au coursier sans lui donner toutefois de pourboire. Avant de refermer la porte

– 19 –

d’entrée et de tirer soigneusement le verrou derrière lui, il observa un moment le grand rasta les pieds dans le par-terre d’hibiscus qui récupérait brutalement sa bicyclette, arrachant quelques-unes des précieuses fleurs rouges au passage.

Après le départ du coursier, Ian Fleming posa le colis sur l’antique table en bois de la cuisine. Il fendit délicate-ment avec le joli coupe-papier en argent offert par Ann à l’occasion de ses premières parutions, l’épais papier kraft qui dévoila une boîte blanche en carton de format 21x27 soigneusement scellée par du ruban adhésif. Ian envi-sagea un court instant une erreur de destinataire. Après tout il y avait bien d’autres Fleming que lui en Jamaïque. Il revérifia l’adresse. Oui son prénom et le nom de la villa étaient également mentionnés sur l’étiquette.

Il emporta la boite au salon en se demandant bien ce qu’elle pouvait contenir.

À l’intérieur il y avait deux volumes entourés de papier de soie.

Alors, le vieil homme se souvint

Mais oui ! L’intégrale des Jimmy, enfin des James. La version française publiée chez Bouquetin à Paris.

Il tenait maintenant à la main deux beaux tomes souples en papier pelure fin comme du papier bible. Près de mille six cents pages au total, tout de même. Les soupeser lui procura une satisfaction mêlée d’orgueil, même si cela le perturbait toujours un peu de se voir imprimé dans une autre langue que la sienne. Et encore plus en français. Il regarda donc de plus près ce que ces forbans du continent lui adressaient aujourd’hui. Bon, la jaquette d’un beau blanc brillant était plutôt flatteuse et

– 20 –

l’on avait repris en première de couverture la tête de cet acteur écossais qui interprétait assez bien son héros au cinéma malgré ses yeux noisette (qu’on se le dise une bonne fois pour toutes : mon Jimmy a les yeux bleus). Mais trop stylisé, le dessin le faisait ressembler à Louis Jouvet le fameux comédien français, ce qu’avait noté finement le critique littéraire du « Monde », un journal très respecté de l’autre côté de la Manche.

En smoking blanc, une fleur à la boutonnière, Louis Jouvet tenait son revolver (pas un Beretta ni un Walther PPK, plutôt un Lüger, remarqua Fleming) de travers comme s’il voulait se gratter le nez avec, et regardait son créateur le sourcil droit dressé en souriant ironiquement.

Grand bien lui fasse, se dit Ian Fleming

La France. Les Français. L’écrivain ne pouvait oublier combien iI avait souffert au début de sa carrière pour exporter son James sur le continent. Oh oui, que de refus il avait essuyés à l’époque ! Bon sang, ces froggies ! À l’époque ils lui avaient fermé la porte au nez de la belle manière. Car il n’avait eu droit en tout et pour tout qu’à deux parutions dans la Série Noire, et de plus avec des titres idiots. Comment c’était déjà ? Il perdait la mémoire. Il lui fallut du temps pour accéder à ses souvenirs. Ah oui : « Chauds les glaçons’ »en 1957 et « Entourloupes dans l’azimut » un an plus tard. Vous parlez de titres porteurs ! Avec ça, le public qui s’attendait évidemment à du San Antonio avait boudé, déçu, ses histoires compliquées de trafic de diamants, de savant fou et de vise-lune. Fleming grimaça à ce souvenir. Lui n’aurait jamais voulu écrire comme San Antonio, l’argot, même anglais le révulsait.

– 21 –

Depuis lors il considérait les éditeurs frenchies comme les rois de l’entourloupe. Et tous azimuts.

Il ouvrit quand même chacun des volumes et en par-courut la table des matières. Le premier des deux tomes débutait avec l’histoire de Royale les Eaux et le second, lui, se terminait par celle de Drax et de son Moonraker.

Ah tiens justement, Drax. Celui de « l’Entourloupe ».

Épatant 2 ! Songea-t-il en reposant les ouvrages sur la table basse du salon.

Ian Fleming réprima un bâillement puis s’assit sur le grand canapé. Il n’envisageait pas une seconde de relire ses œuvres, surtout traduites. Il les connaissait par cœur. Ce n’était pas du Proust ni même du Henry James, il le savait, mais il avait eu quand même beaucoup de plaisir à les écrire. Et puis (qui peut le nier ?) son James avait de la classe, il ne se montrait jamais vulgaire comme un De la Bath, ou clinquant comme le Prince Malko, qui malgré cela à l’époque battaient tous deux des records de vente outre-Manche.

Il soupira. L’écriture c’était du passé, un passé heureux mais qui comme Ann ne reviendrait pas, alors il s’efforça de penser à autre chose. Voyons, qu’allait-il se préparer à dîner ce soir ? Peu importait en réalité, car il n’avait pas faim.

Face à lui, posés sur la table basse, les deux volumes neufs à peine sortis de l’imprimerie sentaient encore l’encre fraîche. Machinalement il en reprit un et en feuilleta des passages au hasard. Quand même, admit-il, ce qu’il avait réalisé là n’était pas si mal. Pourquoi se diminuer,

2 En français dans le texte

– 22 –

ça s’était sacrément bien vendu à l’époque. Au bout de quelques pages de lecture, son français revint doucement. Mais grand-dieu ! Pourquoi tant d’accents et de virgules chez ces gens-là ? Et ces subjonctifs. Quelle langue inu-tilement chargée ! Baroque. Voilà. Baroque comme leurs églises. En cet instant c’est le mot qui lui venait à l’esprit pour qualifier l’idiome de ce peuple si compliqué qu’il aimait tant détester. Il s’attarda pourtant sur la préface, une quarantaine de pages, excusez du peu, signées par un certain Francis Lacassin qui en mettait toute une tartine sur l’agent secret au double zéro. Encore un frenchy, ce Lacassin mais qui semblait, lui, maîtriser son sujet.

Il vaqua ensuite à ses occupations jusqu’à midi, fit une longue sieste. Trop fatigué il ne quitta pas Goldeneye de la journée et dîna de peu.

Il tressaillit soudain. Sa pipe lui était tombée des mains. Il la récupéra éteinte sur le tapis. À la radio c’était déjà l’heure du dernier bulletin d’information. Il avait dû s’assoupir. Il regarda l’horloge murale. Oui, il était plus que temps pour lui d’aller se coucher.

Ian Fleming rejoignit sa chambre, peinant ensuite à se déshabiller. Une fois nu il évita soigneusement de se regarder dans le miroir en pied. S’il supportait encore sans dégoût le réseau de rides sur son visage buriné et sa calvitie prononcée d’intellectuel, il détestait apercevoir ses épaules désormais tombantes, sa poitrine devenue creuse et envahie de trop de poils blancs et puis son sexe recroquevillé dont les bourses pendaient maintenant tristement entre ses cuisses amaigries. Il se souvint qu’il avait été très beau jadis, qu’il aimait nager nu et exhiber sa musculature parfaite sous le regard admiratif des femmes.

– 23 –

Mais cela, c’était il y a bien longtemps. Il passa dans le cabinet de toilette et se brossa les dents sans conviction.

Le speaker de la météo annonçait pour les jours sui-vants des records de chaleur. Ian éteignit le poste de radio puis le plafonnier avant de se glisser dans les draps.

Dehors, le vent soufflait de plus en plus fort autour de Goldeneye et faisait battre les volets de bois.

– 24 –

Au milieu de la nuit il se réveilla en sursaut. Il faisait chaud sous la moustiquaire, mais ce n’était pas cela qui l’avait sorti de son sommeil. Quelque chose le préoccu-pait. C’était lié à ses lectures. C’est ça, oui, à un para-graphe qu’il avait lu. Mais il ne parvenait pas à se rappeler quand ni où. Il se leva avec l’intention de prendre un cachet et tenter ensuite de se rendormir. Ces sacrées insomnies le minaient.

Où était-ce ? Cela lui revenait maintenant. Dans les bouquins reçus de Paris. Oui c'était sûrement cela ! Il passa dans le salon et alluma. Pieds nus et en caleçon, debout devant sa bibliothèque, il reprit l'exemplaire qu'il avait distraitement feuilleté la veille au soir et regarda les interstices, là où il avait ouvert le volume, là où il avait peut-être lu ce qui avait alerté son subconscient. Il retrouva facilement le passage et faillit crier.

Bon sang, ce truc crevait les yeux pourtant.

C’était là, à la fin d’un de ses romans, celui qui se passait au Japon.

Juste à lafin.

Tout le monde se réjouissait parce que les cerisiers étaient en fleur. Kissy se demandait quel moment elle choisirait pour dire à Bond qu’elle attendait un enfant. Lui proposerait-il de l’épouser ?3

Seigneur ! Il avait lui aussi totalement oublié cette phrase qu’il avait pourtant écrite et dont personne ne se

3 On ne vit que deux foisin James Bond 007 Tome 2 p.820. Collec-tion « Bouquins » chez Robert Laffont éditeur. Toutes les citations de Ian Fleming figurant dans le présent livre sont extraites des deux tomes de ce recueil

– 25 –

souvenait aujourd’hui. Grand Dieu, mais James avait UN ENFANT! Le fils de Jimmy, ce n’était pas croyable ! Un autre fils de héros de papier, comme celui de Tarzan, et de Frankenstein, de Zorro. C’était déjà en soi un sacré bon titre pour un film de sérieB.

Un fils, pas une fille. Pourquoi ? Parce que c’était lui l’auteur voilà tout et qu’il décidait aujourd’hui que ce serait un fils. Un enfant, un petit garçon que son James avait eu avec cette Kissy Suzuki, du nom idiot dont il avait affublé la pauvre fille. Il le regrettait déjà. Un gros bébé eurasien avec un nom de motocyclette cela pouvait surprendre. Mais peu importe, un petit double zéro nous était né ! Il y avait là de quoi chatouiller à nouveau l’imagination de son créateur. Et dire que personne avant lui n’avait vu ça ! Un petit paragraphe que tout le monde avait allègrement sauté. Même Francis Lacassin pourtant si rigoureux par ailleurs affirmait faussement que James avait épousé Kissy et c’esttout.

On ne se relit que deux fois, ricana Fleming !

Mais il tenait là de quoi signer sa dernière œuvre, son chant du cygne. Un vrai roman enfin, sur la pater-nité, l’héritage et la transmission. Émotion, nostalgie, succès assuré, rebond des ventes. Plus tard peut être une adaptation au cinéma avec ce Bruce Lee dont on parlait beaucoup en ce moment, dans le rôle principal. Et pourquoipas ?

Ah on allait bien voir ! Il y avait matière à leur rabattre leur caquet à tous ces suiveurs qui s’étaient engouffrés sans vergogne après lui dans la brèche désormais ouverte du « Livre d’Espionnage Anglais » devenue une catégorie littéraire à part entière.

D’abord ce Len Deighton avec son espion blond à lunettes si quelconque. « L’anti-James » disait la Presse (comme si c’était une qualité!), et ensuite le héros de Le Carré, prénommé George celui-là, un petit homme myope, grassouillet et cocu de surcroît. « Un poussah à lunettes perpétuellement inquiet »comme le décrivait cruellement son auteur. Et puis quoi encore, quel serait le prochain concurrent de son Jimmy 00 ? Un nain unijambiste ? Ian gloussa à cette idée.

Mais peu importe, lui allait se mettre immédiatement au boulot et leur montrerait à tous que le vieux singe savait encore faire des grimaces.

Ian Fleming, cette fois totalement réveillé, alla cher-cher ses pantoufles et enfila une robe de chambre. Il rejoignit ensuite