Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Silberburg

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

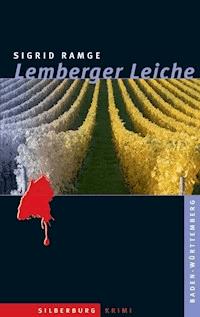

Stuttgart: Während alle ehrlichen Feuerbacher Bürger das Weinblütenfest feiern, wird im Ortskern eine Bank ausgeraubt. Schnell richtet sich der Verdacht auf den Metzgerlehrling Fabian Knorr, der nach einer durchzechten Nacht verkatert mit einem Teil der Beute aufgegriffen wird. Ein paar Tage später wird unterhalb des Lembergs ein toter Mann gefunden. Als er identifiziert ist, ahnt Kommissarin Irma Eichhorn, dass es Zusammenhänge zwischen dem Bankraub und der Leiche gibt. Die Spur führt bis nach Mallorca, wo ihr Freund Leo und dessen Schwester Aline ihr bei ihren Ermittlungen helfen. Doch dann überstürzen sich die Ereignisse: Aline wird entführt und Irma gerät in höchste Lebensgefahr ... Nach "Tod im Trollinger" und "Cannstatter Zuckerle" der dritte Wein-Krimi von Sigrid Ramge.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sigrid Ramge

Lemberger Leiche

Sigrid Ramge

Lemberger Leiche

Ein Baden-Württemberg-Krimi

Sigrid Ramge, geboren in Bad Köstritz in Thüringen, studierte Musik, später Gartenarchitektur. Sie ist seit über dreißig Jahren in Stuttgart zu Hause. Neben mehreren Büchern sind von ihr Kurzkrimis in verschiedenen Anthologien erschienen. Sigrid Ramge leitete zehn Jahre lang die Schreibwerkstatt an der Universität Stuttgart/Studium Generale. Sie ist Mitglied des Schriftstellerverbandes Baden-Württemberg.

Von Sigrid Ramge sind im Silberburg-Verlag bereits die Stuttgart-Krimis »Tod im Trollinger« und »Cannstatter Zuckerle« erschienen.

Weitere Informationen im Internet:

www.sigrid-ramge.de

© 2012 by Silberburg-Verlag GmbH,

Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Christoph Wöhler, Tübingen.

Coverfoto: © Anna Reinert – fotocent.

Lektorat: Bettina Kimpel, Tübingen.

E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1534-5

E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1535-2

Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1217-7

Besuchen Sie uns im Internet

und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:

www.silberburg.de

Prolog

Ende Juni 2010

Auf Straßen und Dächern tanzten Sonnenstäubchen. Stuttgart übte heiß und windstill den Hochsommer. Er war unversehens über Stadt und Land hereingebrochen wie ein Wunder, auf das man lange gewartet hatte. Die Sonne streichelte die Weinberge mit Lichtfingern und frohlockte, das nasskalte Frühjahr noch rechtzeitig zum Weinblütenfest ausgetrickst zu haben. Dieses traditionelle Fest, eine Freilandvariante von Ulmers Besenwirtschaft, wurde auf dem Lemberg über Feuerbach gefeiert.

Bereits seit Mittag waren alle Plätze unter dem Pagodenzelt auf der Weinbergterrasse besetzt. Die gut gelaunte Gesellschaft schlotzte Trollinger, Lemberger oder Riesling und vesperte dazu Bodenständiges aus der Besenküche. Wer zwischen diesen Genüssen kurzzeitig den Kopf hob, konnte die Aussicht über Stuttgarts Täler und Höhen bewundern.

Doch an diesem Sonntagnachmittag warf kaum jemand einen Blick auf das zauberhafte Panorama. Die meisten Gäste starrten in die Weinlaube, die zu einer WM-Lounge mit Großbildschirm umfunktioniert worden war. Die Unterhaltungen drehten sich um die Weltmeisterschaft im fernen Südafrika und vereinten die Gäste zu Fußballfans.

Achtelfinale: Deutschland gegen England. Bei jedem Treffer ins englische Tor zitterten die Reben unter kollektivem Jubelgeschrei, und der Lemberg schien einem Erdrutsch nahe. Er stabilisierte sich erst wieder nach dem einzigen Gegentreffer. An dieser Stelle verebbte die Ekstase in Betroffenheit, um alsbald wieder auf Touren zu kommen.

Die weltmeisterliche Beschallung aus Lautsprechern wurde von Anfeuerungsrufen der Festgäste überschrien. Das alles machte durstig.

Während man dem Ende des Fußballspiels entgegenfieberte, ahnte niemand, dass zwischen Müllers drittem und viertem Tor unten im Tal in Feuerbachs Zentrum ein Verbrechen begangen wurde. Der Zeitpunkt war gut gewählt, denn Feuerbach glich wie ganz Stuttgart einer Geisterstadt. Auf den Straßen flimmerte die Hitze. 35 Grad im Schatten waren kein Spaß. Die Bevölkerung hatte sich in die Häuser vor die Fernseher verzogen. Der Chor der Vuvuzelas verschluckte jedes andere Geräusch.

Die Täter hatten leichtes Spiel.

Eins

Sonntag, 27. Juni

Helene Ranberg hatte die junge Kripokommissarin Irma Eichhorn zu einem Besuch des Weinblütenfestes eingeladen. Seit Irma den Giftmord an Rolf, Frau Ranbergs einzigem Sohn, aufgeklärt hatte, waren die beiden Frauen befreundet.

Sie hatten nicht damit gerechnet, dass hier oben auf dem Lemberg das Achtelfinale der Weltmeisterschaft übertragen wurde.

Außer halbherzig auf die aufgeregte Stimme des Moderators zu hören, waren Irma und Helene damit beschäftigt, die Aussicht zu bestaunen: Stuttgart badete in der sich neigenden Sonne und atmete die Hitze des Tages aus. Die Welt, die dem Weinberg zu Füßen lag, glich einem verwischten Aquarellgemälde.

Helene war Stuttgarterin und nicht zum ersten Mal hier oben auf dem Lemberg. Zwischen großen Schlucken aus ihrem Viertelesglas mit Trollinger und kleinen genießerischen Bissen von ihrer Bratwurst schrie sie gegen die Lautsprecher an und erklärte Irma, die eine »Reingeschmeckte« war, die Gegend. Helene zeigte mit allumfassenden Gesten auf das malerische Panorama, als wäre es ihr persönliches Fürstentum.

»Direkt unter uns liegt Feuerbach!«, schrie sie. »Und da hinten sieht man Weilimdorf und Wolfbusch. Ist das nicht hübsch, wie sich die Häuser ins Grün kuscheln?«

»Leider ein bisschen verschwommen«, entgegnete Irma. »Die Hitze schwappt durch die Täler wie …?«

»Brodelnde Erbsensuppe«, half die poetisch veranlagte Helene nach. »Jedenfalls geht hier oben ein Lüftchen. Wir sitzen 380 Meter über dem Meeresspiegel.«

»Was du nicht sagst«, staunte Irma. »So hoch und trotzdem wie im Backofen!«

»Du hast bisher immer behauptet, Stuttgart sei dir schon deswegen sympathisch, weil es hier nicht so windig und kalt ist wie in Schleswig-Holstein. Also beklag dich nicht!«

Irma beugte sich vor, krempelte ihre Jeans bis über die Knie und kam mit einem Seufzer wieder in die Senkrechte. »Statt des heißen Lüftchens wäre mir heute eine steife Nordseebrise lieber!« Sie griff ihr tief ausgeschnittenes weißes T-Shirt an den Schulternähten und wedelte damit rauf und runter. Als sie eine Weile gewedelt hatte, warf sie ihre Haarmähne, die die Farbe und die Struktur eines Eichhörnchenschwanzes hatte, in den Nacken und bändigte sie mit einem Gummiband. Danach stützte sie die Ellenbogen auf den Tisch, legte das Kinn in die Hände und blickte wieder über die Landschaft. Über die Landschaft, die ihr, der norddeutschen Flachlandpflanze, inzwischen ans Herz gewachsen war.

Mit einer vagen Kopfbewegung zum westlichen Horizont fragte sie Helene, was das für eine weiße Kuppel sei, die aus dem Wald herausragte.

Helenes Stiefmütterchengesicht, das heute voll aufgeblüht war, welkte ein wenig, und sie schüttelte ungläubig ihr weißgelocktes Haupt. »Also, Kind, nun bist du über ein Jahr in Stuttgart und warst noch nicht auf Schloss Solitude?«

»Ich hatte leider wenig Freizeit in eurer mörderischen Landeshauptstadt«, sagte Irma. »Hier wird anscheinend bevorzugt an Wochenenden gemordet, da muss ich statt barocken Lustschlössern eben die Leichen besichtigen.« Irma hielt erschrocken inne, weil ihr einfiel, dass die erste Leiche, die sie in Stuttgart gesehen hatte, Helenes Sohn gewesen war.

Aber Helene Ranberg schien nicht daran zu denken, sondern erklärte weiterhin die Gegend. Wobei sie in eine Stimmung verfiel, die Irma kannte und als Lyrik-Anfälle bezeichnete.

Nach kurzem Nachdenken legte Helene los:

»In Erbsensuppe ruht die Welt,

es träumen Wald und Wiesen.

Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,

den blauen Himmel unverstellt

in warmem Golde fließen.«

»He«, sagte Irma. »Da hast du wieder geschummelt. Mir scheint, dieses Gedicht stammt nicht von dir.«

»Na ja«, sagte Helene, ohne verlegen zu sein. »Die Originalfassung ist von Mörike. Es ist zwar mit Septembermorgen überschrieben, aber es passt doch trotzdem! Oder?«

»Mörike wird sich im Grab umdrehen, wenn du seine Gedichte verhunzt.«

Helene machte ihr schlaues Gesicht: aufgerissene erstaunte Augen und gespitzte Lippen. »Zugegeben, das mit der Erbsensuppe ist nicht sehr lyrisch, aber die hast du mir ja in den Mund gelegt.« Bevor Irma etwas erwidern konnte, wandte sich Helene wieder der Landschaft zu. »Sieh mal, Irma, wie sich Alt-Feuerbach in die Falten der Täler schmiegt, und wie die Häuser an den grünen Hängen hinaufklettern.«

»Bis in die gepriesene Halbhöhenlage«, ergänzte Irma.

Helene zeigte in die Ferne: »Der Buckel links vom Fernsehturm ist der Kappelberg. Übrigens auch ein hervorragendes Weinanbaugebiet wie der Lemberg, auf dem wir gerade sitzen. Hinter Fellbach …«

Irma seufzte. »Du meine Güte, Helene, du ersetzt heute voll und ganz meinen Boss. Bei jeder Gelegenheit hält er mir Vorträge über sein teures Schwabenland und hängt den Heimatkundler raus.«

Dass Irma sie mit Hauptkommissar Peter Schmoll verglich, schmeichelte Helene. Seit sie sich bei einem Mordfall als Miss Marple bewährt hatte und Schmoll sie deswegen ein Käpsele genannt hatte, zeigte sie eine Schwäche für den schwäbischen Vollblutermittler. Sie mochte diesen Kleiderschrank von einem Mann auch deswegen, weil er ihr schon zwei Mal in misslichen Situationen seinen geräumigen Brustkasten zur Verfügung gestellt hatte, um sich daran auszuweinen.

Auch Irma schätzte nach Anfangsschwierigkeiten, die durch den Dialekt und die schwäbische Mentalität entstanden waren, ihren Chef hoch ein – und er selbst gab inzwischen zu, dass Irma sich durch ihre unkonventionellen Ermittlungsmethoden schon einige Lorbeeren im Stuttgarter Morddezernat verdient hatte. Schmoll war fünfzig, exakt zweiundzwanzig Jahre älter als Irma und zweiundzwanzig Jahre jünger als Helene Ranberg. Es sprach für Schmoll, dass zwei nette Frauen gleichzeitig an ihn dachten und dabei verträumt ins Tal blickten.

Sie wurden aus ihren Träumereien gerissen, weil Tumult entstand, da die Halbzeitpause zu Ende war. Die meisten Gäste drängten zu der zur WM-Lounge umgebauten Weinlaube. Obwohl Irma sich nur begrenzt für Fußball interessierte, ließ sie sich von der Gewinnerstimmung und Deutschlandseligkeit anstecken. Jeder schien sich auf dem Weg zum Weltmeister zu fühlen. Nur Helene hielt sich wegen der lautstarken Begeisterung die Ohren zu, starrte missmutig in die Gegend und schwieg beharrlich mit beleidigter Miene.

Als Irma fand, nun genügend lange geschwiegen zu haben, fragte sie Helene, ob sie was von Line gehört habe.

Helene wusste immer bestens Bescheid, wie es Line ging, weil die beiden viel Zeit miteinander verbrachten. Das lag nicht nur daran, dass Helene das elternlose Mädchen finanziell unterstützte, damit es eine Lehre machen konnte, sondern weil sie sich gern hatten.

»Line hat angerufen«, sagte Helene. »Sie ist gut in Palma angekommen und wohnt nicht weit von dem Hotel, in dem ihr Bruder arbeitet.«

»Wieso hat Line eigentlich schon Urlaub bekommen?«, wunderte sich Irma. »Ein Azubi in einem Reisebüro sollte doch in der Hauptsaison genug zu tun haben.«

»Es ist eine Dienstreise«, erklärte Helene. »Line wurde geschickt, weil sie Spanisch spricht und sich auf der Insel auskennt. Sie soll Hotels oder Fincas suchen, die als Ausgangspunkt für Wanderungen geeignet sind. Line hat gesagt, das sei ein Abwasch: Recherche und ein bisschen Urlaub.«

Helene überlegte, ob sie die Frage, die sie drückte, stellen sollte oder lieber nicht. Sie war sich sicher, Irma hatte nur nach Line gefragt, weil sie etwas von Leo, Lines Bruder, erfahren wollte.

Sie zupfte an ihren weißen Löckchen und fragte beiläufig: »Und du, hast du was von Leo gehört?«

»Wir schicken uns ab und zu SMS. Keine Liebesbriefe, wenn du das meinst.«

»Ich meine gar nichts«, brummte Helene. »Aber ich nehme an, du verbringst deinen Urlaub dieses Jahr auf Mallorca. Oder soll ich sagen: bei Leo?«

»Wir werden uns erst im Spätherbst wiedersehen. Ein Fitnesstrainer kann sich während der Hauptsaison nicht frei nehmen.«

Helene tätschelte Irmas Hand. »Du solltest mehr Zeit für dein Privatleben haben. Zum Beispiel für Leo. Du magst ihn doch.«

»Damit liegst du nicht ganz falsch«, sagte Irma verlegen. »Es ist schon wieder fünf Wochen her, seit er zwei Tage in Stuttgart gewesen ist. Vor dir, Helene, kann ich ja zugeben, dass ich seitdem Sehnsucht habe.«

»Seitdem? Seit er hier war? Ist da was passiert, von dem ich nichts weiß? Heißt das, es wird langsam ernst mit euch beiden?« Helene hielt sich die Hand vor den Mund und murmelte: »Na ja, das geht mich nun doch nichts an.«

»Genau«, sagte Irma. »Außerdem weiß ich selbst nicht, was das mit uns wird. Falls Leo den Job als Sportlehrer an der Bismarckschule bekommt – und vorausgesetzt, er nimmt ihn auch an – dann wäre das ein Zeichen, dass er künftig in meiner Nähe sein möchte.« Irma klatschte nach einer Fliege, die über ihren Arm krabbelte und die Sommersprossen besichtigte, guckte ihr hinterher und sagte: »Glück gehabt.«

»Find ich auch!«, schrie Helene.

Allerdings meinte sie nicht die Fliege, sondern das vierte Tor für Deutschland. Das hatte sie trotz ihres Desinteresses nicht überhören können. Das Triumphgeschrei der Fußballfans machte eine weitere Unterhaltung unmöglich.

Irmas geheimer Wunsch, dass nach dem Abpfiff, mit dem das grandiose 4:1 für Deutschland besiegelt war, nun Ruhe einkehren möge, erfüllte sich nicht. Die Fußballfans waren völlig aus dem Häuschen. Dazu knallten Böllerschüsse und kreischten Vuvuzela-Chöre aus dem Tal herauf und schnitten die heiße Luft in Scheiben.

Auch nachdem das Fußballspiel zu Ende war, ebbte der Geräuschpegel auf dem Lemberg nur zögerlich ab. Es verging mindestens eine halbe Stunde, bevor es hin und wieder kurze Phasen von Stille gab, in der die Unterhaltung der Gäste, Gläserklingen und sogar Vogelgezwitscher aus den Weinbergen und dem Wald zu hören waren.

Doch kaum hatten Irma und Helene begonnen, diese Ruhe zu genießen, setzten sich zwei Frauen auf die Plätze gegenüber. Die Ältere war wortkarg und spähte umher, als suche sie jemanden. Die Kleinere plapperte drauflos und fragte, wie das Fußballspiel gelaufen sei, wann und wer die Tore geschossen habe. Irma gab einsilbige Antworten und versuchte aus alter Gewohnheit, die beiden Frauen in verschiedene Schubladen einzusortieren. Die Größere, stattliche, wirkte bieder und mochte vierzig Jahre alt sein. Krankenschwester? Schuhverkäuferin? Hausfrau? Lehrerin? Sie passte in keine Schublade. Die kleinere war zierlich und mindestens fünfzehn Jahre jünger. Schublade: spätpubertierende Göre.

Die Ältere beteiligte sich an den Fragen und Antworten, die etwas zäh am Tisch hin- und hergingen, nur mit Nicken und Kopfschütteln. Nachdem sie über den Spielverlauf informiert war, gab sie ungefragt eine Erklärung ab.

»Wir wollten spätestens zur Halbzeit hier oben sein, aber am Zuffenhausener Bahnhof ist uns der Pendelbus vor der Nase weggefahren.« Sie schob den dicken aschblonden Mozartzopf, der nach vorn gerutscht war, auf den Rücken und seufzte. »Was blieb uns anderes übrig, als in einem Gewaltmarsch durch den Wald bis rauf zum Feuerbacher Höhenweg zu laufen?« Fahrig wischte sie sich mit einer Serviette den Schweiß von der Stirn und murmelte: »Zum Teufel aber auch, ist heute eine Affenhitze!«

»Wenn Sie das Fußballspiel so brennend interessiert hat, hätten Sie es doch daheim oder in einer Kneipe ansehen können«, sagte Irma.

Die Ältere strich der Jüngeren liebevoll die blonden Locken aus der Stirn. »Ich hab meiner kleinen Schwester versprochen, heute mit ihr auf den Lemberg zu gehen. Es ist doch der letzte Tag vom Weinblütenfest.« Sie legte zwei kräftige Hände neben ihr Viertelesglas und sah darauf nieder.

Die kleine Schwester sagte eifrig: »Wir machen immer alles gemeinsam und wohnen auch zusammen.«

Helene war schon seit dem ersten Glas Lemberger aufgekratzt. Nun nippte sie am dritten und erzählte der kleinen Schwester, dass sie ein Mädchen kenne, das zwar keine große Schwester habe, aber einen großen Bruder, der schon mal unschuldig im Gefängnis gesessen hätte, aber glücklicherweise herausgekommen sei – dank …«

Irma hatte Helenes Fuß nur leicht getroffen, dafür die Kühltasche, die unter dem Sitzplatz der großen Schwester stand. Helene verstummte.

Irma sagte »Tschuldigung« und spickte unter die Bank. Die Tasche wurde ein Stück zurückgezogen und zwischen zwei stramme Waden, die in schwarzen Jeans steckten, geklemmt.

»O nee«, sagte Irma. »Da haben Sie auch noch die Kühlbox über den Zuffenhäuser Wald schleppen müssen!«

»Warum eigentlich?«, mischte sich Helene ein. »Hier auf dem Weinblütenfest gibt es doch jede Menge zu essen und zu trinken.«

Die große Schwester putzte sich umständlich die Nase, und weil sie lange dazu brauchte, antwortete die kleine: »Wir gehen anschließend zu unserem Gütle am Feuerbacher Höhenweg. Da sind die Erdbeeren reif und müssen gepflückt werden. Die Ernte kommt in die Kühltasche, damit sie frisch bleibt auf dem weiten Nachhauseweg.«

Die große Schwester nickte und seufzte. »So schön es ist, hier oben einen Garten zu haben, aber ohne Auto ist es beschwerlich herzukommen.«

»Ich habe auch kein Auto«, sagte Irma. »Aber es gibt ja in Stuttgart ein prima Nahverkehrsnetz, und außerdem habe ich ein gutes Fahrrad.«

»Die Straßenbahn oder ein Fahrrad nützen Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie hier herauf wollen.«

»Da haben Sie allerdings recht«, räumte Irma ein. »Wir sind von der anderen Seite mit dem Shuttlebus vom Feuerbacher Rathaus gekommen.«

»Hübsche Fahrt war das«, sagte Helene. »Das Sträßle schlängelt sich durch die Weinberge bis zum Wald hinauf. Wir waren in zehn Minuten hier.« Als echte Schwäbin setzte sie hinzu: »Hat nicht mal was gekostet.« Helene kramte in ihrer Tasche herum. Nachdem sie etwa die Hälfte der mindestens fünfzehn Fächer durchwühlt hatte, stieß sie einen Freudenschrei aus: »Da bist du ja!« Dabei zog sie ihren Fotoapparat hervor, der in Ägypten so gute Dienste geleistet hatte. Sie betrachtete ihn liebevoll und erklärte den Schwestern: »Universeller Weitwinkel. 18-facher Superzoom. Intelligente Automatik!«

Da diese Meldung die zwei nicht sonderlich zu interessieren schien, begann Helene in der Gegend herumzuknipsen.

Falls die Schwestern mit auf die Linse kamen, merkten sie es nicht, weil sie abgelenkt waren. Sie lauschten dem Martinshorn, das aus Feuerbach heraufhallte.

Die große Schwester sagte: »Sicher wieder ein Herzinfarkt. Die Alten regen sich zu sehr über Fußball auf, weil sie sich einbilden, sie konnten es früher besser.«

Als sie den Arm hob, um zum wiederholten Mal den Zopf auf den Rücken zu werfen, verrutschte der weite Ärmel ihres T-Shirts. Auf dem kräftigen Oberarm wand sich ein grüngoldener Drache und spie Feuer auf den Ellbogen.

Sie bemerkte Irmas Blick, zog den Ärmel über das Tattoo und murmelte: »Jugendspleen. Ich kann es nicht mehr leiden, aber das Entfernen ist mir zu teuer.«

Die jüngere Schwester sagte: »Mir gefällt es!« Bei diesen Worten streifte sie den Ärmel ihres hellblauen Polohemdes nach oben und zeigte das Gegenstück auf ihrem Arm.

Irma fragte, ob die Tattoos so eine Art schwesterlicher Verschwörungssymbole wären. Da sie keine Antwort bekam, stand sie auf und sagte, sie müsse zur Toilette. Ein paar Meter entfernt blieb sie hinter einem Holzstadel stehen, linste durch eine Lücke und lauschte.

Sie hörte, wie die große Schwester ziemlich bissig zu Helene sagte: »Ihre Tochter hat ja den reinsten Röntgenblick – und Fragen stellt die …?!«

Helene, geschmeichelt, weil Irma für ihre Tochter gehalten wurde, legte ihr Gesicht in Schmunzelrunzeln und antwortete: »Das mit dem Röntgenblick und der Fragerei liegt an ihrem Beruf.«

Die große Schwester grinste: »Ich tippe auf Psychoklempnerin. So eine, die sich einbildet, die Leute durchschauen zu können und sie auszufragen weiß.«

Diese Unterstellung und der hämische Ton, in dem sie vorgetragen worden war, reizten Helene.

Sie setzte sich kerzengerade und sagte hoheitsvoll: »Meine Tochter ist Kommissarin bei der Stuttgarter Kripo.«

Irma hinter dem Holzstapel zuckte die Schultern, ärgerte sich über Helenes Schwatzhaftigkeit und machte sich auf den Weg zum Dixi-Klo.

Die Schwestern hatten es plötzlich eilig, tranken ihren Wein aus, sagten »Ade« und gingen im Sturmschritt zum Feuerbacher Höhenweg. Die Kühltasche trugen sie, jede an einem Henkel, zwischen sich.

Als Irma zurückkam, waren sie schon außer Sichtweite.

Helene sagte: »Der komische Verein ist abgezogen. Stell dir vor, Irma, sie haben uns für Mutter und Tochter gehalten.«

»Könnte ja sein«, sagte Irma und lachte. »Ich hätte nichts dagegen.«

Helene hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie Irmas Beruf ausgeplaudert hatte. Um diesen Fauxpas zu verdrängen, lehnte sie sich zurück und ließ ihrer lyrischen Ader freien Lauf:

»Die Schwestern zwei, die schönen

Nicht gleich von Angesicht

Sie sind wie Pferd und Esel

Und mögen sich auch nicht.

Sie tragen auch kein gleich Gewand

Doch wandern tun sie Hand in Hand.«

»Passt«, sagte Irma amüsiert. »Hast du das jetzt so schnell zusammengedichtet?«

»Iwo!«, sagte Helene. »Das ist auch von Mörike.«

»Ach ja. Von deinem Lieblingsdichter, den du frech und dreist ständig falsch zitierst.«

»Ich ändere nur leicht ab«, sagte Helene.

»Und wie heißt es richtig?«

»Das bring ich jetzt nicht zusammen nach den vielen Viertele«, gab Helene zu. »Aber ich leih dir den Gedichtband, da kannst du’s nachlesen. Ich finde, du solltest dich für die Dichter, die hier in Schwaben gelebt und gewirkt haben, mehr interessieren.«

»Ich kenne mich ganz gut mit Schiller aus», sagte Irma. »Reicht das nicht?«

»Nein, reicht nicht.« Daraufhin wollte sich Helene von der Theke noch ein Viertele holen.

Irma, die sich immer wieder wunderte, wie viel Helene vertragen konnte, hielt sie aber diesmal zurück und säuselte: »Darf eine vernünftige Tochter einer unvernünftigen Mutter raten, auf weitere Schöppchen zu verzichten?«

Helene zog einen Flunsch, kam jedoch brav mit einer Flasche Mineralwasser zurück.

»Ich hätte dir ein weiteres Viertele gegönnt«, entschuldigte sich Irma, »aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns.«

»Fahren wir nicht mit dem Pendelbus runter?«

»Nee. Wir machen einen alkoholspiegelsenkenden Verdauungsspaziergang über den Feuerbacher Höhenweg.« Irma zog ihren Stadtplan aus der Tasche. »Wenn wir an der Hattenbühlschule rechts abbiegen und durch die Grünanlage Schelmenäcker laufen, sind wir in Nullkommanichts an der Straßenbahnhaltestelle Wilhelm-Geiger-Platz.«

»Das ist aber weit!«, maulte Helene.

»Es geht doch immer bergab. Das schaffst du locker.«

»Ja, aber weshalb diese Strapaze? Wir könnten hier so lange sitzen bleiben, bis über uns die Sterne und unter uns die Lichter von Feuerbach aufgehen und dann den letzten Pendelbus nehmen.«

»Also gut, Helene«, sagte Irma, »geb ich’s eben zu. Ich möchte wissen, ob diese seltsamen Schwestern wirklich hier oben einen Kleingarten haben.«

Helene schmunzelte: »Was flüstert dir schon wieder deine Intuition?«

Irma lachte. »Meine Intuition flüstert mir, dass mit den beiden irgendetwas nicht stimmt.«

»Hmm«, brummte Helene verdrießlich. »Dass du in jeder Lebenslage deinen Mitmenschen irgendwelche Strafdelikte andichtest, finde ich allmählich nervtötend.«

»Statt deiner Maulerei wäre mir lieber, du würdest mal deine kleinen grauen Zellen mobilisieren. Hast du deine Fähigkeiten, die dich auf unserer Ägyptenreise zu einer Miss Marple gemacht haben, bereits wieder eingebüßt?«

Das ging eindeutig an Helenes Ehre. Ihr Stolz, eine gesuchte Mörderin erkannt zu haben, war noch nicht verflogen.

Deswegen beeilte sie sich jetzt zu versichern: »Wenn du’s nun sagst, Irma, es stimmt: Die beiden haben sich benommen, als ob sie was auf dem Kerbholz hätten.«

Irma grinste. »Willkommen, Miss Marple!«

Helene hütete sich zu beichten, den Schwestern Irmas Beruf verraten zu haben.

An diesem Abend ist Brünnhilde Kurtz in ihrer Wohnung außerordentlich umtriebig. Sie räumt im Gastzimmer den Kleiderschrank und eine Kommode leer, zieht Bettwäsche ab, sortiert mehrere Paar Schuhe aus und entsorgt etliche Kosmetikartikel aus dem Bad.

Durch das Haus peitscht Musik. Während Frau Kurtz sorgfältig und zielstrebig arbeitet, zuckt sie im Rhythmus oder stapft mit den Füßen. Unheimliche, gewaltige Klänge dröhnen durch ihren Kopf und benebeln ihre Gedanken. Das Orchester scheint zu rasen und versetzt sie in Trance. Sie will heute nicht mehr denken. Das Musikstück ist zehn Mal hintereinander auf die CD kopiert. Gesamtspielzeit 63.02 Minuten.

Als die CD abgespielt ist, hat Frau Kurtz drei Müllsäcke gepackt, lädt sie in der Garage ins Auto und fährt zu einem weit entfernten Containerplatz.

Nachdem sie zurück ist, dreht sie den Player wieder voll auf. Die gleiche Musik wie vorher rauscht, zuckt, donnert durchs Haus, als wollte sie die Wände sprengen. Die unheilverkündenden Klänge verfolgen Frau Kurtz von Zimmer zu Zimmer, sind immer gegenwärtig, während sie aufräumt und alles so arrangiert, wie es noch vor einem Jahr gewesen ist. Als das geschafft ist, schlägt es vom Turm der Stadtkirche zwei Uhr. Brünnhilde Kurtz schaltet den CD-Player aus und fällt erschöpft, aber mit sich zufrieden ins Bett.

Zur gleichen Zeit, als Frau Kurtz die Müllsäcke beim Abfallcontainer ablud, hörte Helene eine Sondermeldung im Südwestrundfunk.

Danach rief sie trotz später Stunde bei Irma an. »Nun weiß ich«, palaverte sie los, »was das Martinshorn zu bedeuten gehabt hat.«

»Martinshorn?«

»Na, kurz bevor wir vom Weinblütenfest am Lemberg aufgebrochen sind, ist doch ein Krankenwagen mit Sirenengeheul durch Feuerbach gejagt.«

Irma gähnte. »Na und? Was zum Teufel ist denn jetzt mitten in der Nacht so wichtig daran?«

»Als nach dem Fußballspiel endlich wieder Leben in die Straßen gekommen ist und die Feuerbacher ihre Hunde noch ausgeführt haben, hat ein Gassigeher einen alten Mann gefunden.«

»Gefunden?«

»Der Mann ist auf der Wiener oder Grazer oder Klagenfurter Straße – ich komme mit den österreichischen Straßennamen meist durcheinander – gefunden worden, jedenfalls lag sein Kopf, in welcher Straße auch immer, auf der Gehwegkante in einer Blutlache.«

»Er wird umgefallen sein. Kein Wunder bei der Hitze«, sagte Irma. – »Wie hast du eigentlich unseren Besenwirtschaft-Ausflug überstanden? Bist du mir auch nicht böse, weil ich dich über den ganzen Feuerbacher Höhenweg gelotst habe?«

»Und das ohne jeden Erfolg«, maulte Helene. »Wie hätten wir auch bei den vielen Gärten die seltsamen Schwestern wiederfinden sollen? – Aber mir hat unser Ausflug trotzdem gefallen. Danke, Irma, dass du mitgekommen bist.«

»Ich hab zu danken«, sagte Irma. »Es war ein Prachtpanorama und der Lemberger Riesling war auch super.«

»Da sind wir uns ja wieder einmal einig!« Helene lachte, und Irma meinte zu sehen, wie ihr Gesicht aufblühte. »Wir sind vom Thema abgekommen«, sagte Helene. »Was ich dir unbedingt sagen wollte: Der alte Mann mit dem Loch im Kopf hat neben einem Kater gelegen.«

»Neben einem Kater?«

»Neben einem mausetoten Kater. Wahrscheinlich sind sie beide von einem Auto angefahren worden. Oder jemand hat den Mann umbringen wollen und hat stattdessen den Kater erwischt.«

Irma schüttelte den Kopf. »Könnte dir die Hitze etwas geschadet haben, Helene? Du brauchst deine Miss-Marple-Ambitionen nicht zu übertreiben. Hast du vergessen, dass es nicht ungefährlich ist, eine Leiche zu finden?«

»Papperlapapp«, sagte Helene Ranberg. »Nix Leiche. Der Mann war nur ohnmächtig. Er ist im Krankenhaus wieder zu sich gekommen.«

»Woher weißt du das?«

»Haben sie auch im Radio gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen.«

»Wie ich dich kenne, Helene, hältst du den Vorfall für einen Mordversuch. Aber schließlich schwebt der Mann ja nicht in Lebensgefahr.«

»Doch, er schwebt. Sonst wär’s ja nicht im Radio gekommen. Oder?«

»Hm«, machte Irma. »Und wieso sollte das ein Mordversuch gewesen sein?«

»Bei dem Kater ist es ja nicht beim Versuch geblieben«, erklärte Helene hartnäckig.

»Ich bin froh, nicht für ermordete Kater zuständig zu sein«, sagte Irma.

»Schade«, sagte Helene. »Gut’s Nächtle, Irma.«

Zwei

Montag, 28. Juni

Brünnhilde trauerte ihrer Kindheit nicht nach. Bis zu ihrem zehnten Lebensjahr war sie zu klein für ihr Alter gewesen. Und zu dick. Ihre einzige Leidenschaft galt Essen und Trinken, ohne Vorlieben für bestimmte Speisen. Sie kaute alles, was ihr zwischen die Zähne kam, mit Bedacht und Genuss. Ihr sonst verkniffenes Gesicht entspannte sich und fabrizierte ein selbstvergessenes Lächeln, das exakt so lange anhielt, wie sie kaute und schluckte.

In der Schule galt sie als Außenseiterin, was weniger an ihrer unvorteilhaften Außenfassade gelegen haben mochte, sondern an der Art und Weise, wie sie auf ihre Mitschüler und Lehrer zuging, beziehungsweise nicht zuging. Alles, was Brünnhilde sagte, klang abweisend und mürrisch.

Als sie mit zehn Jahren zu wachsen begann und nicht mehr damit aufhörte, bis sie mit fünfzehn eine Länge von eins sechsundachtzig erreicht hatte, änderte sich nichts in ihrem Verhalten, außer dass sie die Leute nun verdrossen von oben statt von unten musterte.

Nach einem mittelmäßigen Abitur begann sie eine Lehre in einer Bankfiliale. Nicht weil sie sich besonders für Geldangelegenheiten interessierte, sondern weil es ihr völlig egal war, in welchem Beruf sie ihr Leben verbringen würde. Ihre Mutter hoffte, das träge Mädchen würde durch eine geregelte Arbeit endlich erwachsen und selbständig werden und ihr nicht mehr auf der Tasche liegen und auf den Nerven rumtrampeln.

Während ihrer Lehrzeit wurde Brünnhilde von einem Chef betreut, der das Wunder vollbrachte, aus ihr eine freundliche, zuvorkommende Bankangestellte zu machen. Die sonst Widerborstige folgte den Anweisungen dieses kleinen, untersetzten Mannes freiwillig, und wie es schien, sogar freudig. Die Kollegen und Kunden hatten ein wohlwollendes Lächeln für dieses ungleiche Gespann. Wer beide näher kannte, führte die gegenseitige Sympathie auf ihre einzige Gemeinsamkeit zurück: ihre Leidenschaft fürs Essen. Während Brünnhilde durch die einträchtigen Fressorgien kein Gramm zunahm, ging Herr Betz zunehmend in die Breite. Weil er durch sein Übergewicht unter Atemnot und Herzbeschwerden litt, überließ er Brünnhilde nach und nach immer mehr von seinen Aufgaben.

Als Brünnhilde Herrn Betz tot im Tresorraum fand, wo ihn der Schlag getroffen hatte, war er kurz vor der Pensionierung und sie fünfunddreißig Jahre alt. Seit gestern war sie vierzig, ein tüchtiges Mitglied der Gesellschaft, insgesamt seit zwanzig Jahren in dieser Bank im Zentrum Feuerbachs beschäftigt, seit fünf Jahren als Filialleiterin.

An diesem Montagmorgen schloss Filialleiterin Brünnhilde Kurtz die Eingangstür der Bank noch früher als gewöhnlich auf und betrat wie immer als Erste die Bank. Allerdings schien sie heute auf Wolken zu schweben. Sie summte vor sich hin und bewegte selbstherrlich, aber anmutig die Arme, als ob sie ein Orchester dirigieren würde. Sie tänzelte. Sie lächelte. Wenn jemand sie hätte sehen können, wäre er zu dem Schluss gekommen, Brünnhilde sei verliebt.

Obwohl sie noch einiges tun wollte, bevor die Bank für die Kunden geöffnet wurde, blieb sie vor dem Garderobenspiegel stehen. Sie musste leicht in die Knie gehen, damit ihr Gesicht unter dem oberen Rahmen auftauchte.

Ihre schlanken, aber kräftigen Finger tasteten über eine Frisur, die noch schlichter war als die, die sie als Kind getragen hatte. Die Mutter hatte Brünnhildes dichtes, festes Haar alle vier Wochen akkurat auf Kinnlänge gestutzt. Seit es die Mutter nicht mehr gab, ließ Brünnhilde ihre Haare wachsen und trug sie als perfekt gedrehten Dutt im Nacken.

Trist wie ihre Frisur war auch ihre Kleidung. Beigetöne in allen Nuancen, wie sie ältere Damen bevorzugen. Selbstverständlich flache Schuhe, um nicht noch einige Zentimeter größer zu sein. Ihre Kolleginnen hatten längst aufgegeben, ihr zu empfehlen, sie solle es bei ihrer wohlproportionierten Figur doch mal mit modischer Kleidung versuchen.

Brünnhilde Kurtz blickte selten freiwillig in einen Spiegel, wie jetzt im Flur der Bank. Was sie sah, war ein ovales Gesicht ohne Make-up, aber trotz vierzig Jahren faltenfrei. Blaue Augen mit dichten hellen Wimpern. Klassisch gerade Nase und ein Mund, dessen Winkel heute ausnahmsweise nicht nach unten zeigten. Dieses Gesicht rundete ein erstaunlich weiches Kinn ab.

An Brünnhildes Lebenswandel, wie er sich nach außen darstellte, hätte niemand etwas Außergewöhnliches feststellen können. Doch sie hütete persönliche Geheimnisse. Nach dem Tod von Herrn Betz hatte sie in einem Fitnessstudio begonnen, sich Grundkenntnisse im Boxsport anzueignen. Inzwischen hatte sie das Training in ihr Wohnzimmer verlegt, hauptsächlich deswegen, weil sie dort zusätzlich Musik hören konnte. Musik von Richard Wagner.

Beim Kampf mit ihrem Standboxsack gelang es ihr, sich ihren Frust über das stupide Leben, das sie führte, abzutrainieren. Dieser Missmut überfiel sie jeden Abend, sobald sie ihr Haus betrat, und wurde ihr an den Wochenenden fast unerträglich. Sie konnte diese Unzufriedenheit mit sich selbst und die daraus resultierende Wut auf Gott und die Welt nicht wegstecken, bevor sie ihren Boxsack lange genug bearbeitet hatte. Und sie fand keine Ruhe, bevor ihr tägliches Programm auf dem Heimtrainer erledigt war. Brünnhilde wusste Bescheid, wie man sich fit hielt. Die Frage, wofür sie sich fit hielt, hätte sie indessen nicht beantworten können. Das Training war ihr einziges Hobby, und sie kam nie auf die Idee, es für eine andere Freizeitbeschäftigung einzuschränken.

Ein weiteres Geheimnis war ihr Liebesleben. Immer war sie überzeugt gewesen, dass die Männer sie nicht mochten, und deswegen mochte sie sie auch nicht. Das hieß nicht, dass sie kein sexuelles Verlangen spürte. Es reichte ihr, sich selbst zu befriedigen. Darauf konnte sie verzichten, seit Erik bei ihr wohnte. Er verstand es, ihre Gelüste wirkungsvoll und perfekt zu stillen. Das Krafttraining gehörte seit vielen Jahren, aber Erik erst seit einem Jahr zu Brünnhildes Geheimnissen.

Brünnhilde stand immer noch im Garderobenraum der Bank vor dem Spiegel. Bedächtig krempelte sie den rechten Ärmel der beigefarbenen Hemdbluse hoch und betrachtete ihren Bizeps. Zog den Blusensaum aus dem Bund und streichelte ihren straffen, flachen Bauch. Raffte die weiten Hosenbeine bis zu den Oberschenkeln hoch, um ihre muskulösen Waden abzutasten.

Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie träumte. Träumen hielt sie für eine Schwäche, die sie sich sonst nicht erlaubte, schon gar nicht in den Räumen der Bank. Hastig brachte sie ihre Kleidung in Ordnung und warf einen letzten Blick in den Spiegel. Obwohl sie sich spontanes Lächeln, genau wie das Träumen, sonst nicht gestattete, lächelte sie sich an. Ihr Spiegelbild bescheinigte ihr, dass sie eine große, gut gebaute, aber trotzdem unscheinbare Frau war.

Ihre kleine Träumerei hatte kaum mehr als fünf Minuten gedauert, aber nun erschrak sie über ihr Trödeln und öffnete die Tür zum Schalterraum.

Wenig später rief Brünnhilde Kurtz die Polizei an.

Als Polizeimeister Rettich, ein schlaksiger junger Beamter mit vor Tatendrang glühenden Ohren, in der Bank ankam, stand Frau Kurtz unter Schock. Sie saß zusammengesunken an ihrem Schreibtisch, starrte vor sich hin und rang die Hände. Die Kolleginnen, die pünktlich zum Arbeitsbeginn eintrafen, erkannten ihre Chefin kaum wieder. Sie waren es gewöhnt, dass Frau Kurtz, die in der Regel zwar nicht übermäßig freundlich, aber doch immer korrekt war, unerwartet herrisch werden konnte – aber ratlos oder gar erschüttert hatten sie sie noch nie erlebt. Die Kassiererin Frau Schick und das Maierchen, wie Frau Maier auf Grund ihrer Jugend von den Kollegen genannt wurde, mussten zuerst jede ihren eigenen Schreck überwinden, bevor sie sich redlich bemühten, die Chefin zu trösten. Auch der stellvertretende Filialleiter Kleiber, der einige Minuten nach den zwei Damen in der Bank erschien, tat sein Bestes, um Frau Kurtz zu beruhigen.

Polizeimeister Rettich hatte bereits das Raubdezernat verständigt und Verstärkung angefordert, aber er genoss es, sich wichtig machen zu können, bevor die Kollegen eintrafen. Er begann Frau Kurtz penetrant auszufragen. Sie wiederholte mehrmals die gleiche Litanei: Sie sei wie an jedem Arbeitstag als Erste in der Bank gewesen. Sie habe den Tresor aufgebrochen und die Schubladen und Aktenregale durchwühlt vorgefunden.

»Sehen Sie doch selbst!«, schrie sie plötzlich ungeduldig und zeigte auf den am Boden liegenden Kabelsalat der PCs und Telefone. »Sogar die Alarmanlage ist zerstört! Ich war froh, dass ich mein Handy dabei hatte und die Polizei anrufen konnte.« Sie sprang vom Stuhl hoch, stampfte mit dem Fuß auf und ballte die Fäuste.

Polizeimeister Rettich wirkte zwar durch den Wutausbruch der Filialleiterin nicht mehr so forsch wie anfangs, nahm aber Haltung an, um das Verhör würdig fortzusetzen. Obgleich die Frage nicht unbedingt in seine Zuständigkeit fiel, erkundigte sich Rettich bei Frau Kurtz, wie viel Geld sich im Tresor befunden habe. Sie zeigte auf den PC mit den herausgerissenen Kabeln und sagte, die genaue Summe habe sie am Freitag vor Feierabend noch gespeichert, aber sie wäre jetzt völlig durcheinander und wisse nicht mehr genau, wie hoch der Betrag gewesen sei.

»Na ja«, sagte Rettich, »das können die Kollegen vom Raubdezernat herausfinden.«

Inzwischen waren zwei Spurensicherer eingetroffen und hatten den Bescheid mitgebracht, dass Kommissar Stöckle vom Raubdezernat nicht käme, da der Bankräuber bereits gefasst worden sei.

Rettich war erleichtert, weil sich sein Job dadurch weniger verantwortungsvoll gestaltete. Das Wichtigste, was hier noch zu suchen war, waren die Fingerabdrücke des Täters.

Frau Kurtz stand mittlerweile wie eine strafende Göttin in der Mitte des Schalterraumes. Auf die Frage, ob sie etwas verändert habe, schüttelte sie energisch den Kopf.

Gegen ihre Größe von eins sechsundachtzig wirkte Polizeimeister Rettich mickrig, und die zwei Spurensucher in ihren weißen Overalls sahen neben ihr wie avantgardistische Hutzelmännchen aus. Einer davon begann eifrig Möbel und Türen abzupinseln, mit dem anderen ging Rettich zum Hinterausgang, der zur Garage führte.

Als Rettich zurückkam, fragte er Frau Kurtz, durch welche Tür sie an diesem Morgen in die Bank gekommen sei. Sie sagte, da sie ja kein Auto habe, käme sie immer zu Fuß und benutze die Zugangstür von der Straße aus.

Daraufhin erklärte der Polizeimeister: »Der Täter ist durch die Garage hereingekommen und hat den Hintereingang zu den Bankräumen aufgebrochen!«

Der Spurensicherer wies darauf hin, dass an dem Garagentor und der Hintertür keinerlei Einbruchsspuren gefunden worden seien.

Worauf Rettich ebenfalls eine Antwort parat hatte: »Das war eben ein Profi. Erst hat er die Alarmanlage und die Überwachungskameras außer Betrieb gesetzt und dann, wie auch immer, den Tresor geöffnet. Als er das Geld hatte, ist er durch die Tür zur Straße hinaus. Und weg war er! – Sehen Sie das auch so, Frau Kurtz?«

»Aber ja«, bestätigte sie. »Die vordere Tür ist von innen problemlos zu öffnen.«

Neugierig fragte sie den Spurensicherer, der dabei war, die vordere Tür nach Spuren zu untersuchen, ob er die Fingerabdrücke des Täters schon gefunden habe.

»Die Spuren müssen erst im kriminaltechnischen Labor ausgewertet werden«, belehrte er sie. »Wie es scheint, kleben die Abdrücke der schweißigen Kundenhände von der ganzen vergangenen Woche dran. Alles ziemlich unübersichtlich. Ich hoffe, wir finden Hinweise in den Geschäftsräumen, wo keine Kunden gewesen sind.«

»Ist doch ganz einfach«, sagte die Kassiererin Frau Schick. »Fingerspuren, die nicht zu uns gehören, stammen von dem Bankräuber.«

Polizeimeister Rettich fächelte sich mit seiner Mütze Luft zu. »Richtig. Deswegen sollte die gesamte Bankbelegschaft heute noch ins Präsidium zum Erkennungsdienst kommen und ihre Fingerabdrücke registrieren lassen.«

Herr Kleiber zog sein Jackett aus. Da er an diesem Tag voraussichtlich keine Kunden bedienen musste, fand er das trotz dienstlich vorgeschriebener Kleiderordnung angemessen.

Frau Kurtz schickte einen theatralischen Rundblick durch die Schalterhalle und seufzte: »In dieser Bank arbeite ich nun schon über zwanzig Jahre – und nun so etwas!«

Sie ließ sich auf einen Stuhl fallen, drückte die Handballen gegen die Kiefer und die Fingerkuppen auf die Stirn und keuchte: »Mein Kreislauf! Ich habe ja noch nicht mal gefrühstückt!«

Polizeimeister Rettich, der auch noch nicht gefrühstückt hatte, wies Frau Schick und das Maierchen an, Kaffee zu kochen, und schickte Herrn Kleiber zum Bäcker. Kleiber zog sein Jackett wieder an und übernahm widerspruchslos die Pflicht, die sonst dem zurzeit im Urlaub befindlichen Auszubildenden oblag. Er marschierte zum Sternenbäck und kaufte Brezeln und Laugenweckle.

Kurze Zeit später saßen der uniformierte Hüter des Gesetzes, die in ihre weißen Schutzanzüge verpackten Spurensicherer und die Bankbelegschaft einträchtig an einem Beratungstisch und frühstückten. Niemand fragte danach, ob das korrekt sei.

Da die Spuren erst ausgewertet werden mussten und Polizeimeister Rettich vorläufig keine weiteren Fragen einfielen, trennte man sich nach dem Frühstück wie gute alte Bekannte. Rettich gab grünes Licht zum Aufräumen. Nachdem ihn bei der Verabschiedung Frau Kurtz’ spontaner Händedruck fast in die Knie gezwungen hatte, ging er nachdenklich über die Straße zu seinem Auto.

Bevor er einstieg, schüttelte er den Kopf und murmelte: »Wie kann man nur bei dieser Länge Kurtz heißen?«

Nachdem die Polizeibeamten gegangen waren, ließ Frau Kurtz durchblicken, es nicht mehr länger in der Bank aushalten zu können.

Frau Schick sagte: »Dann gehen Sie jetzt nach Hause, Frau Kurtz. Sie haben heute genug durchgemacht. Ruhen Sie sich aus, wir räumen hier auf, so gut es geht.«

»Ja, aber ab morgen habe ich doch Urlaub – ich wollte heute hier noch Verschiedenes erledigen.«

»Den Urlaub haben Sie nach der Aufregung wirklich nötig«, versicherte Frau Schick. »Wir schaffen das schon allein.« Sie schauderte zusammen und flüsterte: »Wenn ich bedenke, was hätte passieren können, wenn dieser kaltblütige Verbrecher noch da gewesen wäre, als Sie heute Morgen mutterseelenallein in die Bank gekommen sind!«

»Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt«, sagte Frau Kurtz.

Nachdem einer nach dem anderen der Chefin einen erholsamen Urlaub gewünscht und sie ihrem Vertreter Herrn Kleiber die Schlüssel ausgehändigt hatte, verließ Frau Kurtz die Bank. Sie, die sonst immer forsch auf ihren flachen Absätzen unterwegs war, lief leicht gebeugt über die Straße.

Herr Kleiber nahm das Schild »Geschlossen« von der Eingangstür, ergänzte es zu »Heute ganztägig geschlossen« und hängte es wieder auf.

Brünnhilde Kurtz ging auf direktem Weg nach Hause. Sie fror. Daran konnte auch die Temperatur, die inzwischen wieder 30 Grad erreicht hatte, nichts ändern.

Daheim ließ sie sich ein heißes Bad ein. Ihre beige Seidenbluse und die braune Leinenhose waren feucht und zerknittert. Kalter Schweiß hatte BH und Slip auf die Haut geklebt. Sie schälte sich ein Kleidungsstück nach dem anderen vom Leib und warf es mit spitzen Fingern in den Korb neben der Waschmaschine. Dann stieg sie in die Wanne, die für sie zu kurz war. Die Knie ragten aus dem Schaumberg heraus. Erik hatte es gut, dachte Brünnhilde, für ihn war die Wanne wie gemacht. Sie schloss die Augen und sah Eriks zierlichen Körper und sein lachendes Gesicht im Wasser verschwinden, um dann prustend wieder aufzutauchen. Brünnhilde gestand sich ein, dass sie ihn vermisste. Sie rutschte so weit wie möglich unter den Schaumberg, schloss die Augen und dachte daran, wie sie Erik kennengelernt hatte.

Die Situation war außergewöhnlich und nicht ungefährlich gewesen: In einer kalten, regnerischen Nacht war Brünnhilde am Feuerbacher Bahnhof aus der S-Bahn gestiegen. Sie kam aus der Innenstadt, in der die Geschäfte bis zehn Uhr geöffnet waren. Sie war schlecht gelaunt, weil sie stundenlang in Modegeschäften gestöbert hatte, ohne etwas Passendes zu finden. XXL war zu weit und alles andere zu kurz.

Brünnhilde lag in der Badewanne und sah hinter ihren geschlossenen Lidern, wie sie in jener Nacht den Bahnhofsvorplatz überquerte. Auf halber Strecke hörte sie barsche Stimmen, blieb stehen und schaute zurück. Am Parkplatz war ein Gerangel im Gange. Zwei bullige Typen hielten einen zierlichen Jungen im Schwitzkasten. Aus den Satzfetzen, die Brünnhilde aufschnappte, folgerte sie, dass es um Geld ging. Weil der Junge beteuerte, nur Kleingeld bei sich zu haben, schlugen die zwei auf ihn ein. Er winselte wie ein Hund, ging zu Boden und versuchte, sein Gesicht mit den Händen zu schützen. Bei jedem Tritt, den die zwei Kerle dem Kleinen verpassten, lallten sie frivole Flüche. Brünnhilde hielt sie für sturzbetrunken. Beide waren fast so groß wie sie und ließen sich von ihr, die jetzt dicht neben ihnen stand, nicht stören.

Einer stieß sie gegen die Schulter und knurrte: »Mach die Fliege, Alte!«

Der Junge, der auf dem Pflaster lag, bemerkte Brünnhilde, und als ob er hoffte, es handle sich um seinen Schutzengel oder so etwas in der Art, streckte er die Arme nach ihr aus. Im Schein der Straßenlaterne sah sie seine Augen. Dunkle Samtaugen, in die schwarze strähnige Haare hingen. Augen, die sich nun flehend an ihre hefteten. In diesem Moment empfand sie ein Gefühl, das sie noch nie gespürt hatte: Mitleid. Es war da, dieses Mitleid, wenn auch stark überdeckt mit einem ihr sehr bekannten Gefühl. Mit dieser Stinkwut, die sie in letzter Zeit immer öfter überfiel wie ein Hexenschuss. Diese Wut, die von ihr Besitz nahm, sobald ihr das eintönige Leben, das sie führte, bewusst wurde. Es war die Wut, die sie nur abbauen konnte, während sie ihren Boxsack bearbeitete.

Diesmal richtete sich ihre Wut gegen die zwei Schläger. Ihre Wut ballte sich in ihrer Faust zusammen und sie verpasste einem der Angreifer eine abrupt geschlagene Gerade. Er fiel wie ein nasser Sack aufs Pflaster. Während er Blut spuckte, schnappte sie den anderen am Kragen und setzte ihn energisch daneben, dabei gab es einen Ton, als wäre ihm das Steißbein gebrochen. Der eine hielt sich das Kinn, der andere den Po. Beide glotzten entgeistert zu ihr empor. Sie ballte erneut ihre Rechte. Als sie zum Schlag ausholte, hinderte sie die Winselstimme des kleinen Schwarzhaarigen daran, zuzuschlagen.

»Es reicht!«, wimmerte er. »Sonst kriegen wir noch die Polizei auf den Hals.«

Sie ließ die Faust sinken. Obwohl ihre Wut noch lange nicht verraucht war, unternahm sie nichts, um die beiden Schläger, die sich nun klammheimlich verdrückten, zurückzuhalten. Stattdessen beugte sie sich zu dem Jungen hinunter und zog ihn hoch. Und weil er schwankte, setzte sie ihn auf die Bank und sich daneben.

»Also«, sagte sie streng. »Was hat ein mickriger Minderjähriger mitten in der Nacht auf der Straße zu suchen? Und wieso hast du Angst vor der Polizei?«

Das waren zwei heikle Fragen, und es dauerte eine Weile, bis sie beantwortet waren. Er antwortete mit einer hellen, sanften Stimme, die zu einem Mädchen hätte gehören können.

Brünnhilde erfuhr, dass der Junge durchaus nicht minderjährig, sondern dreiundzwanzig Jahre alt war, was sie, als sie ihn nun genauer betrachtete, glaubte. Er hieß Erik Raabe und sagte, er müsse der Polizei aus dem Wege gehen, da er wegen eines kleinen Strafdeliktes, wie er seinen Autodiebstahl nannte, erst vor drei Tagen von Frankfurt nach Stuttgart abgehauen sei. Per Anhalter mit einem Viehtransporter.

Sie kräuselte die Nase und sagte: »Schafe. Du stinkst nach Schafmist! Und wo hast du dich seitdem herumgetrieben?«

Erik erzählte, da er sich in Stuttgart nicht auskenne, habe er dank des guten Wetters bisher im Freien übernachtet.

Sie fragte nicht nach Details, sondern sah forschend in seine Samtaugen und ließ ein langgezogenes »Und nun?« hören.

»Ich weiß nicht, wohin«, stöhnte er und rieb sich die linke Seite, wo ihn die meisten Tritte getroffen hatten. »Mir tun alle Knochen weh, ich würde am liebsten hier liegen bleiben.«

»Auf der harten Bank? Dann tut dir morgen früh garantiert noch mehr weh. – Kannst du laufen?«

Er stand auf und humpelte probeweise hin und her, sagte leise: »Geht schon«, und ließ sich mit einem Seufzer wieder auf die Bank fallen.

Brünnhilde spürte seinen Kopf an ihrer Schulter und merkte, dass er weinte. Zehn Minuten später waren sie gemeinsam zu ihrer Wohnung unterwegs.

Die Bilder dieses Abends, an dem sie Erik vor dem Feuerbacher Bahnhof aufgelesen hatte, spukten Brünnhilde durch den Kopf, während sie immer noch in der Badewanne lag. Es war wie ein Film, der vor- und zurückgespult wurde. Das Wasser war längst kalt, aber nun war ihr heiß. Sie boxte gegen die Wand, steckte die Faust wieder ins Wasser und wartete, bis der Schmerz nachließ. Dann zog sie den Kopf unter Wasser und hielt die Luft an.

Als ihr schwindelig wurde, tauchte sie auf und schrie: »Scheißspiel! Er fehlt mir!«

Da konnte nur noch der Boxsack helfen. Sie bearbeitete ihn eine halbe Stunde lang. Ihre Schläge waren rabiat und unnachgiebig. Anschließend hockte sie keuchend unter der Dusche: Brühheiß. Eiskalt. Immer wieder.

Es wurde schon hell, als sie endlich ins Bett sank. Bauchatmung, dachte sie. An angenehme Dinge denken. In fünf Stunden sitze ich im Flugzeug. Ich habe Urlaub verdient!

Drei

Dienstag, 29. Juni

Fabian Knorr war wieder nüchtern. So nüchtern, dass er ernsthaft darüber nachzugrübeln begann, was seit Sonntagabend passiert war. Seine Erinnerungen endeten bei dem Streit mit Ariadne oder genauer gesagt, seit der Alkohol seinen Kopf erreicht hatte.

Ariadne war seine Freundin. Sie war achtzehn, gleich alt wie er. Beide waren Azubis in einer Metzgerei. Fabian hasste diesen Beruf. Nicht dass es ihm schwerfiel, mit den Kunden umzugehen, dafür war er sogar recht talentiert. Was er hasste, waren die Produkte, mit denen er sich zu schaffen machen musste. Wurst abschneiden konnte er noch verkraften, aber Knochen zerhacken und Fleischstücke zerkleinern war nichts für Fabians »zartes Gemüt«, wie Ariadne sein Innenleben nannte. Sie selbst hatte keine Probleme mit Schweinehaxen, Kalbsköpfen oder gerupften Hähnchen. Für sie war es ein Vergnügen, mit bloßen Händen in rohem Hackfleisch zu manschen.

Seit einem halben Jahr waren Ariadne und Fabian zusammen, gingen ins Kino oder spazieren. Am vorigen Wochenende hatten sie das erste Mal miteinander geschlafen. Das war zwar nicht das erwartete großartige Erfolgserlebnis gewesen, weil die Sache mit dem Kondom zu viel Zeit in Anspruch genommen hatte, aber immerhin – es war ein Anfang gewesen. Seither lechzte Fabian danach, dieses Experiment zu wiederholen. Die Vorbedingungen waren günstig, da seine Eltern nach Berlin zur Beerdigung von Muttis Großonkel Erich gefahren waren. Mutti hatte angerufen und mitgeteilt, Onkel Erich sei gut unter die Erde gekommen, aber dieser depperte Geizkragen habe ihr leider nur wenig Bares hinterlassen. Das wollten sie und Vati nun gleich dazu verwenden, sich Berlin anzusehen.

»Wirst ja mal eine Woche allein klarkommen«, hatte sie gesagt.

Fabian hatte vor Glück Gänsehaut bekommen und versichert: »Selbstverständlich. Bin ja kein Baby mehr. Macht euch ein paar schöne Tage.«

Am Sonntag hatte Fabian also sturmfreie Bude. Sein Plan, mit Ariadne den Tag und die Nacht zu verbringen, scheiterte trotz aller Liebe an ihren unterschiedlichen Meinungen zu einer weltbewegenden Angelegenheit. Fabian war zwar fixer im Kopf, aber langsamer auf den Beinen als Ariadne. Er hinkte, seit er sich als Kind beim Fußballspielen das Kniegelenk gebrochen hatte. Ariadne dagegen war ungeachtet ihrer Fettpolster flink wie ein Wiesel.

Bevor Fabian rohes Fleisch zu hassen gelernt hatte, hatte er schon das Fußballspielen gehasst, weil es schuld an seinem Handicap war. Dass er keinerlei Begeisterung für den Volkssport Fußball aufbringen konnte, war demnach verständlich. Sein Widerwille gegen Fußball war das Einzige, was Ariadne an Fabian störte. Denn Ariadne war von ihrem alleinerziehenden Vater in Ermangelung eines Sohnes zu einem Fußballfan erzogen worden. Sie hatte schon mit fünf Jahren in einer Mädchenmannschaft gespielt, mit wachsender Begeisterung. Erst seit sie in die Pubertät gekommen war, hatte sie das Training aufgegeben, weil ihre Speckpolster Sport beschwerlich machten und sie dadurch nicht mehr zu den guten Spielerinnen gehörte, was sie nicht ertragen konnte. Aber es gab ja das Daimler-Stadion und die Sportschau. Und in diesem Jahr sogar die Fußballweltmeisterschaft. Ariadne saß jede freie Minute vor dem Fernseher, mampfte unentwegt Fleischküchle, Schinkenwürste, kalte Koteletts und dergleichen in sich hinein und jubelte sich heiser, wenn ihre bevorzugte Mannschaft ein Tor schoss. Sie konnte in der Wohnung so laut schreien, wie sie wollte, da erstens ihr Vater in irgendeiner Kneipe schrie und weil zweitens zurzeit die ganze Nation zu schreien schien.

An dem bewussten Sonntag, an dem Fabian sturmfreie Bude hatte, gab es den ersten Streit zwischen ihm und Ariadne. Er wollte Sex mit ihr haben, sie Fußball gucken. Sie bestand darauf, dass das Fußballspiel Priorität habe, weil Deutschland im Achtelfinale gegen England spielte, was ja wirklich nicht alle Tage vorkam. Fabian konnte sich nicht durchsetzen, und das Ende vom Lied war, dass Ariadne kurz vor dem Anpfiff aus der sturmfreien Wohnung stürmte und zur nächstliegenden überfüllten Kneipe lief. Dort saßen die Stammgäste bereits vor dem Bildschirm und hatten sich mit Stuttgarter Hofbräu eingestimmt. Sie nahmen das Mädchen freundlich in ihre Mitte.

Fabian hielt es ohne Ariadne daheim nicht aus. Er rannte liebeskrank durch Feuerbachs Straßen. Zu guter Letzt kaufte er an einem Kiosk zehn Dosen Bier. Da im Hintergrund ein Fernseher stand, auf dem bereits das Fußballspiel lief, wurde Fabian nicht wie sonst gefragt, ob er schon achtzehn sei. Deswegen verlangte er auch noch Zigaretten. Sein Geld reichte gerade noch für zwei Päckchen Rote Gauloises und ein Billigfeuerzeug.