4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Darkiss

- Sprache: Spanisch

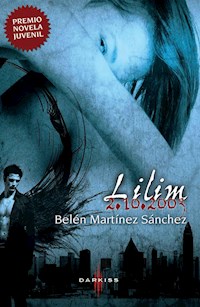

Ganadora Premio Darkiss 2012. Soy un demonio sumergido en el averno al que desean rescatar y llevar al lugar que le corresponde. Sin embargo, mi decisión es pertenecer aquí, al Más Allá, porque no es cierto eso que dicen: la muerte no es el olvido. Yo soy la prueba de ello. 2.10.2003 fue el día en el que todo cambió para Diletta Mair. El día en que se dio cuenta de que había algo más, de que los ángeles existían y no eran como ella creía, de que el infierno era real y los demonios lo poblaban, de que quien la condenó era el único que podía salvarla y de que se había transformado en aquello que más temía. El 2.10.2003 no fue un día corriente. Fue el día en que Diletta Mair murió. "Tenemos aquí un libro de acción trepidante, de fantasía paranormal, donde aparecen ángeles, demonios y fantasmas. Desde la primera página te engancha de tal manera que no puedes dejar su lectura. Yo lo he leído en dos días. Un libro que no os debéis perder, de los que hay que leer sí o sí, de 10 vamos" Libros con Alma Entre cientos de participantes, Belén Martínez Sánchez ha sido la ganadora del primer premio de Novela Juvenil Darkiss 2012. Esta es la primera obra de esta joven autora, gran entusiasta de la novela fantástica y adicta a la escritura.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2012 Belén Martínez Sánchez. Todos los derechos reservados.

LILIM 2.10.2003, Nº 1 - octubre 2012

Publicada originalmente por Harlequin Ibérica, S.A.

Editor responsable: Luis Pugni

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

DARKISS es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.

™ es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-687-0922-2

Imagen mujer: FRENK AND DANIELLE KAUFMANN/DREAMSTIME.COM

Conversión ebook: MT Color & Diseño

www.mtcolor.es

«Sabes que tengo que matarte, y no lo he hecho todavía. Ni tengo intención de hacerlo, y no te imaginas la de problemas que me puede acarrear eso. ¿Me preguntas si me importas? ¿A ti qué te parece?»

Laura Gallego,

Prólogo

Muchos dicen que la muerte es el olvido, pero lo primero que recordé cuando abrí los ojos fue la forma en la que había muerto.

Sacudí la cabeza y me incorporé con brusquedad. No estaba en mitad de la calle donde había sido atropellado por aquel automóvil, ni siquiera estaba seguro de si me encontraba en mi ciudad. La cama en la que yacía tampoco pertenecía a mi hogar, era demasiado fría y de sábanas excesivamente ásperas para que fuese así.

Notaba un ligero escozor en el pecho que trepaba hasta mi cabeza, recalentándola. Bajé la mirada, confuso, y me aparté la camisa, empapada por una sangre aún cálida. Extrañamente, no había ninguna herida marcando mi piel, ni siquiera un ligero rasguño. Únicamente veía una serie de marcas negras sobre mi clavícula izquierda. Justo encima de mi corazón.

—Oh, así que ya te has despertado…

Giré la cabeza hacia la izquierda y fruncí el ceño, desconfiado. A mi lado se encontraba una chica preciosa de unos diecisiete o dieciocho años, alta y esbelta, vestida con un extraño uniforme.

Me sonrió.

—Bienvenido a Panteón. Me llamo Henriette.

—Yo soy Alois —acerté a susurrar con voz ronca—. Alois Petersen.

No fui capaz de decir nada más porque, de nuevo, aquella fuerte comezón hizo nuevamente acto de presencia. Volví a bajar la mirada y mis pupilas se dilataron.

Las formas extrañas que se hallaban marcadas en tinta negra bajo mi clavícula acababan de moverse, formando unos trazos que terminaron por convertirse en números. Tuve que ladear la cabeza para verlos mejor.

2.10.1950

Y entonces lo comprendí. Aquella era la fecha de mi muerte.

Capítulo 1

Arañazo

Diletta

La primera regla era hacer como si no existieran. Por eso, cuando me levanté de la cama aún tibia y lo vi a él, desvié rápidamente la mirada, como si estuviese echando una ojeada a mi dormitorio.

No lo había visto la noche anterior. Quizás había estado demasiado cansada como para comprobar si alguno de ellos rondaba por mi habitación.

Pero ahí estaba. Triste, deambulando de un lado a otro, sin pretender llamar mi atención. Él, al igual que los seres humanos normales, creía que no podía verlo. Ah, cómo se equivocaba.

Pasé por su lado, rozando sin querer su brazo vaporoso e incoloro. Aunque no podía percibir su tacto, una sensación desagradable trepó desde mi mano hasta el pecho, enfriando la piel a medida que ascendía. Me estremecí y apreté el paso, deslizándome a lo largo de la pequeña habitación, esquivando los calcetines del día anterior que aún no había echado a lavar.

Cerré la puerta de mi dormitorio, apoyando en ella la espalda. Aquella gélida sensación había terminado por apartar el sueño a mandobles.

Siempre había sido más sensible a ese tipo de presencia que toda persona que conociera. A decir verdad, era la única que podía notar el aliento de la muerte llegando hasta mi corazón cada vez que tocaba, rozaba incluso, las extremidades nebulosas de alguno de ellos. En numerosas ocasiones, mis amigos los habían atravesado sin saberlo, y apenas habían llegado a estremecerse levemente. Aquello sí que era suerte. Una sola vez me había atrevido a dejar que alguno de ellos me traspasase, y estuve en cama durante un par de días, helada y temblando. Al fin y al cabo, era lo que solía ocurrirles a las personas que podían ver a los fantasmas, espíritus, ectoplasmas o como diablos se les llamase.

Y yo, para mi desgracia, podía verlos.

Cuando llegué a la cocina, me dirigí directamente a la jarra de café recién hecho que reposaba sobre la vitrocerámica. Un fantasma merodeaba cerca de ella. No era el mismo que había visto rondando por mi dormitorio, pero aun así, me limité a ignorarle.

El olor del café consiguió disipar un poco la sensación que aún mantenía retenida en el pecho. De todas formas, no dudé en llenarme la taza hasta arriba. Cuando di un trago, maldije entre dientes y me eché a toser. Estaba ardiendo y tenía un sabor acusadamente amargo. Se me había olvidado echar algo de azúcar.

—No deberías tomar café solo —comentó mi madre, entrando en la cocina con pasos arrastrados—. Y también te vendría bien comer algo. El desayuno…

—Es la comida más importante del día, lo sé —hice una mueca mientras vertía un par de terrones de azúcar en la taza—. Pero sabes de sobra que no me sienta bien comer tan temprano.

Con paciencia, introduje una cucharilla y removí con tranquilidad, mientras soplaba sobre el líquido oscuro, que se agitó, formando pequeñas ondulaciones. Cuando por fin di un par de sorbos cautelosos, comprobé que el café se había rebajado a una temperatura agradable y a un sabor más que aceptable.

Al alzar los ojos, comprobé que mi madre seguía mirándome, con más fijeza aún.

—¿Ocurre algo? —pregunté, sin separar los labios del borde de la taza.

—Primero, quita esa cuchara de la taza. Ay, Diletta, un día te vas a hacer daño con ella. Y segundo, habla cuando no estés bebiendo. Te vas a atragantar y vas a poner todo perdido.

Hice lo que me decía y la observé parpadeando, totalmente desconcertada. Llevaba haciendo aquello desde que tenía cuatro años y bebía leche por las mañanas. ¿Por qué ese día, a esa precisa hora, tenía la intención de reprenderme?

—Qué quisquillosa te has vuelto de repente —comenté como quien no quiere la cosa.

—Nunca es tarde para corregir malos hábitos…

Asentí vagamente y volví a dar otro trago al café. No obstante, seguí vigilando a mi madre disimuladamente de soslayo. Alcé los ojos al techo con exasperación cuando comprobé que aún tenía su mirada clavada en mí.

—De acuerdo, ¿qué pasa? —pregunté, impaciente, cuando dejé la taza, ya vacía, sobre la repisa de la cocina—. Y no me digas que nada, porque no te creeré.

Ella suspiró y desvió el rumbo de sus pupilas hasta clavarlas en sus pies. Tampoco tenía buena cara. No debía de haber dormido demasiado durante las últimas noches, a juzgar por las bolsas incipientes que comenzaban a aparecer bajo sus ojos.

—Hoy llegaré temprano. Tengo una sorpresa para ti.

Volví a pestañear, cada vez más desconfiada.

—¿Qué clase de sorpresa? —inquirí.

—Quiero que conozcas a Jerome.

Me crucé de brazos y arqueé una ceja, intentando mostrarme lo más áspera posible.

—Oh, sí —comenté, imprimiendo con fuerza el sarcasmo en cada una de las sílabas—. Qué gran sorpresa.

—Sabes que para mí es muy importante, Diletta —dijo, intentándose mostrar paciente—. Y estabas al tanto de que, de un momento a otro, esto iba a ocurrir. La boda es en abril. Ya no quedan tantos meses —tomó aire y, mientras se llevaba un trozo de tostada a la boca, me observó de reojo—. Y no quiero que para entonces sea un desconocido.

—¡Como quieras! ¡Porque de todas formas, lo conozca o no, siempre será un desconocido! —resoplé y le di la espalda, saliendo de la cocina tras dar un pequeño portazo.

No obstante, el enojo apenas duró. En cuestión de minutos volví a pensar en mi madre mientras me vestía, sin poner atención alguna a las prendas del uniforme que casi arrancaba de las perchas.

Maldita fuera, ¿por qué tenía que casarse otra vez? Ya lo había hecho una, ¿y para qué le había servido? Podía resumirlo en dos palabras: para nada.

Primero vino el divorcio, después el fallecimiento de Sergei, mi hermano mayor, cuando yo apenas contaba con nueve años, y después las malas noticias de que mi padre se había vuelto a casar con una mujer que tenía el cerebro en los dos implantes de silicona que se había insertado en el pecho.

A continuación de aquello, mi madre se había prometido a sí misma olvidarse de todo integrante del género masculino que poblase la Tierra. Todos los problemas en su vida habían surgido a raíz de ellos.

Aunque claro, eso había sido antes de conocer al fantástico Jerome Nott.

Miré el reloj de soslayo y ahogué una exclamación. Ya eran las siete y media y, si no me daba prisa, acabaría llegando tarde al instituto el primer día del que sería mi último año.

Me coloqué los incómodos zapatos negros a toda prisa, sin preocuparme por alisar las arrugas de las medias. Corrí hasta el baño, me lavé los dientes y me eché algo de colonia, aunque no me llegué a peinar. Me limité a recolocarme los mechones alborotados con las manos. Al volver a mi cuarto, tuve que esquivar al fantasma, que seguía vagando de un extremo a otro, observando distraídamente a su alrededor. Me puse una chaqueta ligera y alcancé la mochila repleta de libros, colocándomela a duras penas en la espalda.

—¡Me marcho!

Mi madre asomó la cabeza tras la puerta de la cocina y me lanzó un beso al vuelo.

—¡Ánimo con tu primer día!

Sacudí la cabeza a modo de despedida y salí a la calle con la impresión de que caminaba hacia el matadero. Ah, como odiaba el instituto. Era aburrido; no suponía ningún tipo de aliciente. Veía las mismas caras una y otra vez, mes tras mes, año tras año. Y a los mismos profesores, y a los mismos idiotas que se habían vuelto más inmaduros y a las mismas estúpidas que se habían vuelto más superficiales. Con todo lo que eso conllevaba, necesitaría algo más que ánimo para soportar aquel día.

Además, no hacía buen tiempo. En cuanto pisé la calle y abandoné la tibieza acogedora de mi hogar, tuve que subirme la cremallera de la chaqueta hasta la barbilla y hundir las manos en los bolsillos para que estas no se enfriaran.

No pude cruzar el paso de cebra en un primer momento. El semáforo se había puesto rojo para los peatones. Ahogando un suspiro, solo pude esperar.

A mi lado, se situó una mujer con la cara arrugada en un rictus de sueño. Cargaba con una enorme mochila casi tan grande como la que llevaba yo en mi espalda. De la mano que quedaba libre se agarraba una niña de no más de seis años. Al percatarme de cómo me miraba de reojo, le lancé una sonrisa.

Mala idea. La pequeña puso cara de susto y se colocó tras la espalda de su madre. Comenzó a tirar de su manga con insistencia.

—Mamá, mamá… hay una niña con ojos raros.

—¿Quieres no ser maleducada? ¡Baja ese dedo!

La niña obedeció a la mujer a regañadientes y, aprovechando un momento de distracción, asomó la cabeza tras su espalda y me sacó la lengua.

Suspiré y desvié la mirada hacia la carretera. Estaba acostumbrada a que los niños pequeños se asustaran por el color de mis ojos. Al fin y al cabo, la heterocromía no era algo frecuente, y más cuando los colores que tiñen el iris son tan diferentes como el pardo y el azul.

En el momento en que el semáforo volvió a brillar con matiz verdoso, retomé el paso con celeridad. Recorrí unos veinte metros velozmente, con los ojos fijos en la acera que pisaban mis pies. De pronto, en mi campo de visión entraron un par de zapatillas deportivas, rojas y blancas, con la lazada mal hecha por la prisa, que me resultaron tremendamente conocidas.

Cuando alcé la mirada, los ojos castaños de Noah Delling me sonrieron.

—¿Qué estás buscando? —me preguntó, como saludo de buenos días.

—¿Eh? ¿Por qué dices eso?

—Como vas con la cabeza tan gacha… —el muchacho se encogió de hombros y puso cara de circunstancias—. Me preguntaba si intentabas encontrar algo.

Resoplé, y torcí el gesto con disgusto, a medida que aceleraba el paso. No estaba con ganas de bromas aquella mañana. Noah no tardó en alcanzarme. Tenía el andar desgarbado y torpe. Resto de una adolescencia que, como yo, estaba a punto de abandonar.

—¿Te encuentras bien? —preguntó, acercándose un poco más a mí. Me obligó a levantar la barbilla, empujándola con el índice—. ¿Estás enojada por algo?

Me crucé de brazos y las tiras de la mochila se me clavaron con más fuerza en la piel. Haciendo una mueca, fulminé a mi amigo con la mirada, que me la sostuvo sin pestañear, risueño.

—No es enfado lo que siento —dejé escapar un pequeño bufido, sin saber muy bien qué decir—. Es… no sé. No sé cómo estoy. Es una sensación extraña, y no me gusta.

Noah ladeó la cabeza, divertido.

—Si pudieras explicarte algo mejor, te lo agradecería.

—Mi madre me va a presentar hoy a su… lo que sea.

—¿«Lo que sea» significa prometido?

—Sí —suspiré, derrotada—. Y tengo la sensación de que, sea quien diablos sea, va a traerme un montón de problemas.

El resto del camino lo hicimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. A mí me gustaba estar así cuando me encontraba junto a Noah. Desde que lo había conocido, había tenido la certeza de que aquel chico poseía una capacidad especial para calmar las emociones. Quizás era aquella sonrisa perenne que le hacía curvar los labios en una eterna curva cóncava, o quizás eran sus ojos, esos enormes y dulces ojos castaños que parecían chocolate fundido cuando la luz se reflejaba en ellos.

En cualquier caso, estar a su lado era el mejor bálsamo que se podía desear.

Febe, mi mejor amiga y la hermana melliza de mi insoportable compañero de pupitre, Ham, solía decirme a menudo que, en un futuro, acabaríamos juntos, casados, formando una familia feliz, con un trabajo estable y una casa estupenda. Y hasta con alguna mascota, si tal era el deseo de alguno de los dos.

No es que Noah no me pareciese guapo. Porque la realidad no era así. De hecho, la mitad de las chicas de su clase bebían los vientos por él. Después de los nueve meses de curso, hasta un par había llegado a confesársele. Pero él, eterno caballero, las había rechazado consiguiendo que ninguna derramase ni una sola lágrima. Y dado que mis compañeras gozan de ser bastante histriónicas, era un argumento que jugaba a favor de Noah. No era algo que fuesen capaces de hacer todos los chicos.

Sin embargo, para mí no era más que un hermano que me cuidaba. No podía imaginarme compartiendo con él otra cosa que no fueran abrazos y palmaditas en el hombro. Además, estaba segura que él no me consideraba en absoluto interesante.

Ham solía decirme que, si no fuera por el pelo largo, no me reconocería como integrante del género femenino. Me interesaban más las sesiones de cine y los paseos tranquilos por la tarde que el maquillaje y las fiestas hasta las tantas de la madrugada. Era, como comúnmente se me solía denominar en clase, la aburrida de mirada desenfocada.

—¡Eh! El instituto está por ahí —me informó Noah, lanzando una risita por lo bajo.

Me detuve en seco, volviendo de pronto a la tierra. No me había dado cuenta de la dirección en la que andaba y me había desviado del rumbo. Meneé la cabeza y, divertida, me di la vuelta con rapidez para doblar la esquina. Sin embargo, no conté con que una figura apareciera de repente frente a mí, bloqueándome el paso.

Escuché una exclamación y vi unos brazos que se alzaban en un intento de defensa. Intenté invertir el rumbo de mis pasos, pero reaccioné demasiado tarde. Me golpeé de lleno contra algo duro que se estremeció por el tremendo impacto y que flaqueó entre mis brazos. Intenté agarrarme a algo para guardar el equilibrio, pero solo encontré un par de mechones de los que tiré sin piedad, y arranqué sin querer. Oí a alguien soltar un improperio.

El golpe contra el suelo no fue tan rudo como supuse. Caí sobre algo blando que amortiguó un poco el impacto. Cuando abrí los ojos, me encontré mirando el cielo azul. Estaba boca arriba, con la cabeza apoyada en una tela mullida y tibia, que acariciaba la piel de mi nuca. Aquello sobre lo que estaba apoyado corcoveó, y escuché unas toses a unos centímetros de mi cabeza. Enrojecí hasta la médula. Tenía que haber caído encima de alguien.

Alcé la mano; aún tenía cabellos entre mis dedos. Eran tan rubios que parecían plateados. Quizá perteneciesen a un anciano.

Me levanté de un salto, totalmente avergonzada, y volví la cabeza hacia el culpable y receptor de mi caída. Lo miré fijamente, con el ceño fruncido y con una ínfima parte de su cabellera entre mis manos. Gracias a Dios, no se trataba de un anciano. Era un chico de mi edad al que conocía desde hacía un año, cuando había llegado como nuevo alumno al instituto de mi ciudad. Estaba en mi clase, aunque apenas lo conocía.

Se llamaba Alois. Alois Petersen.

Abrí la boca para disculparme, pero las palabras se me atascaron en la garganta cuando lo observé con mayor detenimiento.

De lo primero que pude percatarme era de que no iba vestido con el uniforme del instituto. No había ni rastro del jersey verde oscuro, ni de la cazadora negra, ni tampoco de la camisa blanca. Llevaba puesto en su lugar una extraña chaqueta sin botones que se cruzaba sobre su pecho y por la que asomaba el cuello holgado de una camisa ligera, blanca, que poco debía protegerlo del frío. Sus pantalones eran extraños; jamás había visto unos así. Eran de talle bajo y se anudaban a su cadera gracias a una gruesa estola de color blanco que impedían que estos se moviesen de su sitio. Tenían una forma peculiar, con el tiro tremendamente bajo, casi a la altura de las pantorrillas, y eran demasiado abullonados como para no resultar estrafalarios. Los zapatos también se merecían más de un comentario. Tenían una cierta similitud a las zapatillas que utilizaban las bailarinas de ballet, solo que tenían un aspecto más rígido, y la suela daba la sensación de ser más resistente.

Me quedé boquiabierta, totalmente a cuadros.

¿Qué hacía vestido así? ¿Es que iba a una fiesta de disfraces o a algo por el estilo? La verdad, a menos de quince minutos para que comenzase el nuevo curso, dudaba de si había alguien en su sano juicio como para celebrar alguna a esas horas de la mañana.

Además, estaba su expresión. Parecía alterado, lo que era toda una novedad viniendo de él, ya que su rostro permanecía siempre marmóreo. Sus ojos me observaban dilatados, casi a punto de saltar de las cuencas. No parecía creerse que estaba viéndome en aquel momento. Era como si yo no debiese estar ahí, frente a él, en ese preciso instante. Y el hecho de que así fuese, de que realmente estuviese a su lado y de que acabase de tropezarme con él, resultaba algo incomprensible. Y peligroso.

Sus pupilas me recorrieron de arriba abajo, enfebrecidas y, de pronto, se detuvieron en un punto. Los labios de Alois se movieron pronunciando una palabra malsonante y una de sus manos se agitó con rapidez, ocultando algo en ella. Entre sus dedos solo pude llegar a avistar un destello plateado tintado de rojo antes de que este desapareciera de pronto, haciéndose invisible a mis ojos.

En un acto reflejo, alcé mi brazo y solté una exclamación cuando descubrí un largo arañazo que serpenteaba por mi piel, sangrante. ¿Cómo diablos me lo había hecho? ¿Había sido él con algún objeto de metal? Qué ridículo, ni siquiera había sentido un pinchazo de dolor…

Me llevé la mano a la herida e intenté taponarla, pero Alois, aún en el suelo, se levantó a tanta velocidad que, cuando quise reaccionar, estaba ya a mi lado, sujetándome el brazo con una rudeza que me asustó.

—¿Qué haces aquí? —siseó, casi furioso.

—Vo-voy al instituto —barboteé, intentando apartarme de él. ¿Adónde iba a ir si no?

Apretó los dientes y, con violencia, me atrajo hacia sí, acercando mi brazo a sus ojos para observar la herida con mayor claridad. Intenté decirle que no hacía falta, que ni siquiera me dolía, pero una sola mirada suya bastó para convencerme de que no era buena idea abrir la boca.

Leí en su rostro una impotencia que le hizo soltar un suspiro de resignación. Con furia, dejó caer la extremidad y se apartó de mí. Sus pupilas me apuñalaron; eran más afiladas que la hoja de un cuchillo.

—No deberías haberme visto —dijo, sacudiendo la cabeza con rabia—. Mierda.

Me sentí obligada a reprocharle que había sido suya la culpa por la que ambos habíamos caído al suelo y por la que yo me había herido el brazo. No entendía la ira de su gesto, ni la forma en la que me miraba en aquellos momentos.

Abrí la boca, lista para hablar.

—¿Hay algún problema? —la voz de Noah me pareció venir desde muy lejos, aunque estaba teñida con una más que palpable alerta.

—Ninguno —contesté, volviéndome hacia él—. Solo he…

Miré de reojo al chico con el que me había tropezado, lista para fulminarle con la más letal de mis miradas, pero me quedé con el veneno tras las pupilas, sin poder escupirlo al exterior. No había rastro de él.

—¿Dónde está? —pregunté en voz alta, anonadada.

—¿Dónde está, quién? —Noah frunció el ceño, sin entender.

—He… he chocado con Alois Petersen… —musité, mirando a un lado y a otro, buscándolo con la mirada—. Estaba aquí hace un instante…

Mi amigo me miró con preocupación y me puso una mano en el hombro, como para asegurarme que estaba allí, a mi lado.

—Diletta, no has chocado con nadie. Te tropezaste sola, con tus propios pies.

Retrocedí, negando imperiosamente con la cabeza.

—¿Qué? De eso nada. Te lo puedo asegurar —lancé un bufido de exasperación al ver la expresión de Noah—. ¡No estoy mintiendo! ¿Por qué iba a hacerlo?

—Te estaba mirando cuando caíste —dijo él, serio—. Perdiste el equilibrio, sin más, y después te vi decir algo entre dientes.

—Tienes que estar de broma.

Su mirada se ensombreció de súbito.

—Me estás asustando.

Bajé la mirada, sintiendo cómo mis mejillas enrojecían. Estaba segura de haber impactado con Alois Petersen. Aún tenía sus cabellos entre mis dedos. Con un alterado movimiento, los dejé caer y meneé la cabeza.

—Puede que… No sé. Aún estoy medio dormida. Me he levantado muy temprano —mascullé, con la mirada hundida en el suelo—. Sí, será eso.

Noah dejó escapar un prolongado suspiro y se echó a reír de pronto, intentando quitar importancia al asunto.

—Cada día te desconozco más —comentó, como quien no quiere la cosa—. Una mañana me daré cuenta de que eres una médium y de que puedes ver a los fantasmas.

Sentí como si me acabasen de echar un jarro de agua fría por la espalda y me estremecí. Fue una suerte que mi amigo no se diese cuenta de mi expresión, estaba más preocupado observando la herida de mi brazo.

—¡Vaya! Pues sí que te has dado un buen golpe… —observó, sujetándome con delicadeza de la extremidad, en un gesto mucho más comedido comparado con el que me había correspondido Alois Petersen—. ¿Te duele mucho?

Negué con la cabeza. Aún estaba demasiado aturdida como para decir siquiera una palabra. Noah echó un vistazo a mi reloj de pulsera y ahogó una exclamación de alarma.

—¡Mierda! ¡Quedan solo diez minutos! ¡Hoy llegaremos tarde!

Me sujetó por el otro brazo y tiró de mí, obligándome a andar. Pero entonces alguien pasó por mi lado a toda velocidad, golpeándome en el hombro. Trastabillé y a punto estuve de darme de bruces de nuevo contra el suelo. Fue una suerte que Noah me sujetase a tiempo.

—¡Eh! —gritó al que me había empujado—. ¡Ve con más cuidado!

El aludido volvió la cabeza y nos regaló una mirada fulminante que me hizo tiritar. Conocía aquellos ojos, había soportado su peso hacía apenas unos segundos. Eran los de Alois Petersen. ¡Diablos! Pero ¿cómo era posible? Estaba segura de que me había tropezado con él hacía no más de dos minutos. ¿Cómo había conseguido cambiarse de ropa a tanta velocidad? ¿De dónde venía ahora? Cuando lo había visto marcharse había seguido un camino contrario al instituto…

—Mira, ahí está tu Alois —me indicó mi amigo, mientras comenzaba a andar con rapidez—. ¿Ves? Era imposible que te hubieses topado antes con él.

Imposible. Exacto. Aquella era la palabra perfecta.

—No es mi Alois —repliqué, frunciendo el ceño—. Y vamos, llegaremos tarde.

Alois

«Maldición. Maldición. ¡Maldición!».

Me había visto… ¡Me había visto! Pero ¿cómo? A los ojos de los humanos yo no era visible. No una vez que adoptaba mi condición de Lilim.

Además… Miré la punta de mi arma y tragué saliva con dificultad. Mierda. La había herido. Aún podía ver su sangre coloreando la punta metalizada. Sin dejar de correr, pasé los dedos por ella, manchándome las yemas de rojo. Las alcé y las contemplé con atención.

Aquella maldita humana me había metido en un buen problema. ¿Qué ocurriría si llegaban a enterarse? Una cosa sería segura: me echarían de la Academia y me convertiría en uno más, desperdiciando mis innumerables habilidades. Y todo, por su culpa.

La conocía. Estaba en mi clase. ¿Cómo se llamaba? ¿Diana? ¿Deirdre? Ni siquiera lo recordaba. Al fin y al cabo, cuando la había visto por primera vez no me había llamado en absoluto la atención. Bueno, sí. Sus ojos. Sus ojos de colores diferentes. Pero ni siquiera había una historia interesante tras aquel iris castaño y celeste. Era tan vulgar como el resto de su especie. O, al menos, eso había creído hasta el momento en que me había tropezado con ella.

Me detuve en seco y miré a mi alrededor, atento. Acababa de captar una presencia extraña. La sensación me embargaba con más fuerza que hacía quince minutos, cuando la había captado por primera vez.

Debía de estar cerca.

Cerré los ojos y, de pronto, los abrí, comprendiendo.

Estaba detrás de mí.

—¿Qué es lo que has hecho?

Suspiré. Menuda imbécil. Solo era Henriette. También había desenvainado su arma y llevaba el uniforme mal puesto y arrugado. Las mangas estaban fachosamente remangadas y, las manos, manchadas de algo que bien podría ser sangre.

A su lado yacía un cadáver. No me hizo falta observarlo detenidamente para adivinar de qué se trataba.

La observé con el gesto torcido en una mueca de fastidio.

—Buenos días a ti también —saludé, con toda la ironía que fui capaz.

—¿Qué has hecho, Alois? —repitió. Esa vez hubo un rastro de fiereza en la voz de la joven, que avanzó unos pasos hacia mí.

Yo no contesté de inmediato y me crucé de brazos, transformando el hastío en aburrimiento.

—Nada —dije, tras un largo silencio. No obstante, el ceño fruncido de Henriette tiró de mi lengua—. Solo me ha visto una de ellos.

La joven me lanzó una mirada exasperada y, enojada, golpeó una pared cercana con el puño cerrado.

—¿A qué crees que estás jugando, eh? —me preguntó, exacerbada—. Sabes muy bien cuál es tu papel en todo esto. Y, por supuesto, eso conlleva comportarte como un ser humano —abrí la boca y Henriette agregó—: Normal.

—Eres tú la que parece estar jugando a algo —contesté imperturbable, encogiéndome de hombros—. Creía que, cuando no estabas en periodo de prácticas, estaba prohibido frecuentar el Mundo de los vivos. Al menos, para oficiales de tu clase.

—Sabes de sobra que eso ahora no importa. Solo he venido a echar un vistazo —replicó, con los ojos despidiendo chispas—. Pero lo que sí tiene cierta relevancia es que alguien te haya visto. Además, has llegado tarde. He tenido que encargarme de uno de esos malditos pajarracos.

Miré de reojo al fardo que se encontraba frente a sus pies.

—Era fácil de adivinar. Te ha puesto perdida.

—No estoy de buen humor —saltó ella, apretando los dientes—. Así que no te atrevas a bromear.

Me di el gusto de silbar por lo bajo y dejé que mis ojos claros dieran una vuelta entera por toda la calle antes de volver a posarse en la figura demasiado estirada de la mujer.

—Oh, disculpa —reprimí una carcajada cuando Henriette estrechó sus facciones, colérica—. Vale, vale. De acuerdo, cerraré la boca —suspiré y, con toda la tranquilidad del mundo, le di la espalda—. Entiéndeme, este sitio es muy diferente. Me es difícil comportarme de forma… ¿Cómo lo dices tú? Ah, sí. Humanamente normal.

—No intentes engañarme. Ya llevas aquí más de un año y nunca nos han llegado informes negativos de tu adaptación. Destacas entre los demás de la promoción y sé que la gente como tú no tiene problema en mezclarse con los humanos. Eres lo suficientemente buen hipócrita como para representar sin mácula tu papel.

—Oh, no digas «gente», así, sin más. Eso conlleva algún tipo de parentesco contigo y con el resto de esta escoria, y eso me provoca escalofríos —antes de que ella pudiese abrir la boca para replicar, me volví de medio lado y le dediqué una sonrisa lobuna, enseñando sin recato toda mi blanca dentadura—. Y gracias por el halago. ¿Dudabas acaso de mi hipocresía?

—Entonces, ¿por qué diablos te han visto?

Sacudí la cabeza y volví a darle la espalda. Tenía las comisuras torcidas en una sonrisa maliciosa.

—Solo ha sido un pequeño incidente. Que haya algún contratiempo solo suma algo de diversión.

Henriette meneó la cabeza y su ceño fruncido se marcó aún más.

—Ese contratiempo podría costarte la graduación, y lo sabes —suspiró cuando no recibió ninguna respuesta por mi parte—. Al menos… solo te ha visto, ¿no?

En mi mente restalló la imagen de la herida que le había causado. Su antebrazo izquierdo estaba cruzado ahora por una línea sanguinolenta ocasionada por un arma que no debió haberla tocado siquiera.

—Claro. No ha ocurrido nada más —la miré por encima del hombro, alzando la barbilla con arrogancia—. Y ahora, si me disculpas…

—¡Esp…!

Desaparecí de su lado. No esperé y la palabra de Henriette quedó flotando en el aire, en el lugar en el que me había encontrado hacía unas décimas de segundo. Cuando sentí los pies de nuevo contra tierra firme, me encontraba frente a mi casa, a un paso de la entrada. Cuando adoptaba mi condición de Lilim, podía ser tan ligero como el aire, y eso suponía la ventaja de desplazarte cientos de metros con un mero impulso y dejar con la palabra en la boca a mujeres tan exasperantes como Henriette.

Apenas tardé en cambiarme y en dejar mi arma bajo la apariencia de algo tan inofensivo como una Minutta. Opté por no desayunar. De todas formas, tampoco tenía demasiada hambre. Después, ya con el uniforme del instituto, salí corriendo a toda velocidad.

Quedaban nueve minutos para empezar las clases, pero estaba seguro de que no llegaría tarde.

Los Lilim como yo nunca lo hacían.

Doblé la misma esquina en la que me había dado de bruces con aquella muchacha de pelo rojizo. Como supuse, aún seguía allí junto a otro chico. Oh, estos humanos eran tan lentos… Ambos me vieron, la chica con el espanto dibujado en su cara.

Seguramente se estaría preguntando si se habría vuelto loca. Por mí, como si pensaba que necesitaba ingresar de inmediato en un centro psiquiátrico. Me daba totalmente igual. Aunque no el hecho de que me hubiese visto. Si bien me costaba admitirlo, me había metido en un buen lío.

«Maldita escoria…».

Lo sucedido solo hizo reforzar mi teoría sobre ese mundo poblado por seres vivos: que a veces no eran más que un motivo por el que vomitar.

Capítulo 2

Mal día

Diletta

El primer día de clase solía ser aburrido. Muy aburrido. Los profesores se dedicaban a presentar las asignaturas y el programa académico que seguiríamos durante el curso. Lo dicho: un auténtico muermazo.

No necesitábamos presentaciones ni estúpidos impresos que reflejasen todo lo que aprenderíamos aquel curso. Todos sabíamos que, si queríamos sacar una nota decente, tendríamos que partirnos los codos estudiando.

Ham, a mi lado, refunfuñaba como de costumbre. No se le daban bien los estudios. Era un auténtico desastre en las Ciencias y una auténtica calamidad para toda asignatura que se redujese al ámbito del idioma. Desde primaria se había sentado junto a mí, intentando sacar provecho de mis apuntes y exámenes. No es que fuera la chica con las mejores calificaciones de la clase, pero la gente suele colgarte el cartel de «empollona» cuando no bajas del notable en ninguna asignatura.

—Vaya, qué interesante… —le oí comentar, soltando una risita por lo bajo.

—¿Qué es tan interesante? —pregunté extrañada, volviéndome hacia él.

—Veamos… —puso gesto pensativo y se cruzó de brazos—. Ya han pasado cuarenta minutos desde que hemos entrado en la clase y, desde entonces, Petersen no te ha quitado ojo.

Me sobresalté y sin querer tiré un par de bolígrafos al suelo. Sentí como palidecía de súbito y me agarré con fuerza a los bordes de la mesa.

—Esto sí que es interesante, ¿sabes? —continuó Ham, en absoluto preocupado por mi crispada expresión—. Cuando una chica sabe que la está mirando alguien como Alois Petersen, no palidece, enrojece. Y por cierto, te sigue observando.

Me apresuré a recoger los bolígrafos que yo misma había tirado, pero al tomar posición de nuevo en la silla me di un buen golpe con el tablero del pupitre en la cabeza. Febe, sentada tras de mí, dejó escapar una risa baja. Me volví furiosa hacia Ham, que ya había vuelto a abrir la boca.

—No digas que esto es interesante —amenacé.

Él solo sonrió pretenciosamente y entornó la mirada con una malicia que no me gustó ni un pelo. Sabía por dónde iban los tiros.

—Ahora en serio, ¿qué te traes con él? —lo fulminé con la mirada, pero su estirada sonrisa no vaciló ni un instante—. ¿Has tenido alguna historia tórrida de amor de la que no me has hablado?

Alcé la mano e intenté propinarle un puñetazo que él logró esquivar por poco. Maldije entre dientes.

—¿Continúa mirándome?

—No aparta los ojos de ti.

—Mierda.

Me obligué a mantener la vista fija en cualquier punto que no estuviese a menos de un metro de Alois Petersen. ¿Pero a qué diablos venía aquel comportamiento? ¿Por qué no dejaba de mirarme? Desvié durante un par de segundos los ojos hacia la pareja de pupitres que tenía a mi derecha con el aliento contenido. No, no era ninguna broma. Alois Petersen me miraba, bebiéndome a través de sus ojos verdes con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Parecía como si estuviese intentando ver si había algo más en mí que piel, sangre y huesos. A su lado, Pamela, una preciosa chica de mi edad que había aparecido ya en dos ocasiones en la portada de una revista para adolescentes, contemplaba atónita a su compañero de pupitre. Como yo, no parecía entender ese súbito interés hacia mí.

No tuve más remedio que apartar la mirada, intimidada por el extraño brillo de sus pupilas. Había podido percibir en él la frustración y la sorpresa, como si acabase de descubrir en mí algo inesperado y desagradable. ¿Habría sido por lo de esa misma mañana?

Era cierto que no me había llegado a excusar, pero no había tenido la culpa de nuestra caída. Eso le había ocurrido por ir corriendo y no mirar cuando debía hacerlo.

Aunque ya de por sí no había estado atenta durante las explicaciones del profesor, acabé distraída por completo. Ni siquiera hice caso a Ham, que durante el resto de la clase no dejó de observarme de reojo y lanzarme miradas arteras que yo ignoraba por completo.

Aquello no me parecía un buen augurio. No quería tener ningún tipo de trato con Alois Petersen. Podía tener el aspecto de un ángel, pero por dentro era un auténtico demonio despótico y ególatra, cuyo mundo se centraba tan solo en sí mismo. No era una buena persona. Despreciaba a todo aquel que consideraba que no se hallaba a su nivel. Era cruel de manera innecesaria, rayando a veces incluso la perversión. Frío como un témpano, pero con un carácter explosivo que solía condenarle a enzarzarse en violentas peleas de las que siempre salía victorioso, sin un solo rasguño. Además, era un conocedor nato de los bajos de las faldas de las chicas del curso. Las consideraba sus fetiches favoritos.

Si debía ser objetiva, encantos no le faltaban. Al menos, no físicos. Tenía el rostro afilado, puntiagudo, con las mejillas sonrosadas y bien marcadas. Sus ojos eran enormes, profundos, enmarcados por unas larguísimas pestañas negras. Su iris era verde en días soleados, y adquiría un matiz grisáceo en los días nublados. Su nariz, aguileña, dotaba a su expresión de una altanería que rezumaba por los poros de su piel de porcelana.

La expresión sempiternamente fría, inexpresiva incluso, solo dejaba mostrar algún tipo de emoción en mitad de alguna de aquellas peleas en las que tanto le gustaba meterse o cuando alguna chica con suficiente potencial físico se cruzaba en su camino. Solo entonces sonreía. Pero no era una sonrisa agradable. A mí no me gustaba. Lo prefería serio, porque aquella mueca era dura, implacable, voraz incluso. Era como la sonrisa de un depredador.

A pesar de que no era demasiado alto y no poseyese una estructura muy musculosa, era muy rápido, y cuando golpeaba o sujetaba a alguien, lo hacía como si supiese cuál era la zona, o cuál era el movimiento mediante el cual podía causar más dolor. A veces me daba miedo.

Solo había hablado con él en una ocasión. Había sido a principios del año pasado, cuando se había presentado como nuevo alumno frente a la clase. Como mi silla se encontraba a su izquierda, no le había sido difícil acercarse a mí cuando la profesora no miraba. Me había preguntado por el color distinto de mis ojos. Yo había sido educada y concisa y le había explicado lo que solía relatarle a todo aquel que me preguntaba por aquel tema. Que era de nacimiento y que no era la única en mi familia con aquella peculiaridad, porque mi hermano también había tenido los ojos de diferente color. El derecho, azul; el izquierdo, marrón.

Él se había limitado a asentir con la cabeza y después se había dado la vuelta, tornando de nuevo su atención al profesor.

Hasta esa misma mañana, aquel había sido mi único contacto con él.

En aquel instante el timbre que anunciaba el final de la clase sonó y, sobresaltada, di un bote sobre mi asiento. Ham se echó a reír y su hermana lo acompañó cuando tuve que agacharme a regañadientes a recoger los bolígrafos que había tirado de nuevo. Sin embargo, aquel día no quería perder el tiempo, así que, sin mirarles siquiera, comencé a recoger mis cosas a toda prisa. Tenía la sensación de que, de un momento a otro, Alois me abordaría, algo que no quería por nada del mundo. Cuanto más me alejase de él, menos problemas tendría.

Fui una de las primeras en levantarse y, a pesar de que por el rabillo del ojo comprobé que Petersen también había guardado todos los libros en su cartera, fui más rápida que él y crucé el umbral de la puerta antes de que llegase a darme alcance.

Ham y Febe me llamaron varias veces por mi nombre, levantando incluso miradas escandalizadas del profesor por los gritos que lanzaban, pero yo seguí andando. Me acabé refugiando en el cuarto de baño de las chicas. Por suerte, estaba vacío y aún disponía de un par de minutos antes de encaminarme a la siguiente clase.

Apoyé las manos en los bordes del lavabo más cercano y me enfrenté a mi propio reflejo. No encontré nada extraordinario. No había sufrido ninguna metamorfosis que me hiciera parecer una belleza, ni nada por el estilo. Seguía siendo yo. Aún tenía el pelo rojizo, los ojos de colores diferentes y el rostro ovalado, casi redondo. No había sobrellevado ningún cambio que explicara la súbita atención de Alois, y eso solo dejaba una posibilidad: me observaba por lo ocurrido aquella mañana.

Suspiré y me levanté la manga de la chaqueta para ver la herida. Casi solté una exclamación cuando descubrí que estaba sangrando. Me apresuré a colocarla bajo el agua del grifo y dejé que el agua arrastrase la sangre, tintándose con un ligero tono rosado.

En aquel momento, la puerta del baño se abrió impetuosamente y la sombría expresión de Pamela apareció tras ella. No me gustó la forma en la que me miró pero, aun así, intenté sonreír.

—Hola.

Mi saludo no recibió respuesta, así que tragué saliva, acobardada. Pasó por mi lado y sus ojos se desviaron hasta mi herida abierta.

—Vaya, tiene mala pinta —comentó sonriendo, como si verme sangrar fuese algo que le agradase.

—No es nada, no te preocupes —repuse, mientras retiraba el brazo del agua.

Ella entornó la mirada y se aproximó a mí.

—Tranquila, no me preocupo.

No supe cómo tomarte aquella respuesta, así que opté por ignorarla. Me sequé con cuidado el brazo con una parte de la chaqueta, sin tocar directamente la herida. Aunque ya había dejado de sangrar, no tenía buen aspecto.

Me adelanté unos pasos hacia la puerta del servicio, pero las palabras de Pamela me detuvieron.

—Ignórale.

Me volví, perpleja y sin comprender.

—¿Cómo?

Ella me miraba seria, con los labios torcidos en un rictus casi desagradable. En sus ojos podía vislumbrar un brillo de advertencia.

—Ignora a Alois. Créeme. Lo digo por tu bien.

«Lo digo porque lo quiero solo para mí». Aquella era la frase adecuada, y la que realmente hizo eco en mis oídos. ¿Es que pensaba que entre él y yo había algo? Menuda estupidez.

Parpadeé, asombrada, y sacudí la cabeza.

—Claro.

Fue lo único que dije, y me sentí como una auténtica cobarde. Volví a darle la espalda y salí del servicio a toda prisa. Sin embargo, nada más hacerlo, lancé un agudo aullido cuando me encontré de pronto frente a la cara de un fantasma a menos de un par de centímetros. Retrocedí abruptamente y pegué la espalda en la puerta que acababa de cerrar. Casi de inmediato me arrepentí de lo que acababa de hacer. La primera regla era hacer como si no existieran. ¡Dios mío, no podía ponerme a chillar como una niña pequeña cuando me encontraba frente a uno de ellos!

Quise darme la vuelta y alejarme por el pasillo, pero no pude. Aquel espíritu, tan parecido a otros muchos a los que había visto desde que tenía conciencia, me cortó el paso. Me quedé quieta, sin saber cómo reaccionar. Acababa de darme cuenta de que algo no marchaba bien.

Eran sus ojos. Me miraban. Pero no solo como si estuviesen dando una pasada a su alrededor, como si estuviesen echando un vistazo. No, nada de eso. Me veían, y sabían además que yo podía verlos a ellos. Era una sensación extraña. Escalofriante.

—Hola.

La segunda regla era no hablar nunca con ellos.

Miré a los lados, sintiéndome de pronto acorralada. Di un paso a la derecha, pero el fantasma se movió con más rapidez que yo y me cortó el paso.

—Sé que puedes verme.

Me seguía observando, y una sensación de desengaño empañaba sus ojos. Sentí lástima por él. No obstante, estaba decidida a no intercambiar palabra. Había estudiantes que pasaban en aquellos momentos junto a mí. ¿Qué dirían si me viesen hablando sola? No quería que me colgasen con tanta facilidad el cartel de «loca».

Tuve que enfrentarme a aquella cara traslúcida, que me observaba fija, con unos ojos que parecían muy vivos en un rostro demasiado muerto. Apreté los labios, nerviosa. No entendía nada, pero quería salir de allí. En aquel preciso instante, pensaba que el instituto era un lugar más terrorífico del que había creído en un principio.

Abrí la boca, quizás para gritar o para hablar, no estaba del todo segura. Pero de pronto, la puerta del baño se abrió, golpeándome con fuerza en la espalda. Solté una exclamación de sorpresa y salí propulsada hacia delante, atravesando de parte a parte al fantasma.

Había sido Pamela. Abrió los ojos con sorpresa al verme y tuvo que morderse los labios para no echarse a reír.

—¿Qué hacías ahí?

El impacto de la puerta me había lanzado hacia el suelo y, en aquel momento, me retorcía sobre él, sintiéndome empapada por una sensación estremecedora, mil veces peor que la que había notado aquella mañana. Tiritaba violentamente, sin poder controlarme. Necesitaba algo de calor. Me sentía helada, fría como un difunto en su tumba, más cerca del otro mundo que del mío.

—¿Diletta?

No distinguí bien a Noah hasta que estuvo a menos de diez centímetros de mi rostro y, aun así, lo vi en mitad de una nube densa y opaca.

Intenté levantarme, pero no acerté a colocar bien las manos, y volví a golpearme contra el suelo.

Los estudiantes comenzaban a arremolinarse alrededor de mí. Veía caras entremezcladas unas con otras, y las cabelleras cortas y largas formaban un círculo sin fin y deforme, de colores oscuros y claros. Pero de pronto, distinguí entre aquellos borrones un rostro nítido y de piel clara que me llamó la atención.

Petersen. Alois.

—¿Quieres que te lleve a la enfermería? —me preguntó Noah, con la preocupación plasmada en la cara.

Sacudí la cabeza, farfullando por lo bajo. Si iba a la enfermería, Alois podría llegar hasta allí sin ningún problema. Sin embargo, no compartíamos la clase que venía a continuación, gimnasia. Allí podría darle esquinazo. Era lo único que quería.

—Ayúdame a levantarme —le pedí a Noah, sujetándome a él con dificultad—. Ahora tengo clase.

—¿Qué? ¿Es que estás pensando en ir? —se sorprendió él—. ¡Pero si ni siquiera eres capaz de caminar dos pasos!

Le agarré con fuerza del brazo y le obligué a acercarse más. No podía soportar más la sensación que producían los ojos de Alois clavados en mí. Tenía que marcharme de allí, y tenía que hacerlo ya.

—Por favor —le supliqué, con los dientes apretados.

Mi amigo dudó durante un momento, pero acabó por pasarme el brazo alrededor de mis temblorosos hombros. Cargó con casi todo mi peso y me ayudó a avanzar renqueante, asfixiada aún por la sensación gélida que me había atrapado cuando había atravesado a aquel fantasma.

Tropecé al tercer paso y Noah tuvo que agarrarme con fuerza para que no cayese de nuevo al suelo.

—¿De verdad que no quieres ir a la enfermería?

Miré a mi amigo fijamente y después desvié la mirada hacia Alois Petersen, que desde un plano resguardado, seguía observándome en silencio.

—Solo quiero ir a donde no esté él.

Alois

No me fue difícil saltarme la clase que venía a continuación. Ni siquiera me molesté en fingir encontrarme enfermo para que la encargada del ala de enfermería del instituto le entregara una justificación al profesor correspondiente.

Simplemente, me di la vuelta y eché a andar hacia el patio de deportes, donde Diletta Mair tendría clase de gimnasia en apenas tres minutos.

Necesitaba pensar.

Pamela intentó seguirme. La muy idiota creyó que podía espiarme sin que me diese cuenta. Pensaba que estaba siendo silenciosa, y estaba seguro de que, interiormente, se congratulaba por ello. Menuda imbécil. Podría oírla a kilómetros de distancia. Arrastraba demasiado los zapatos por el suelo del instituto.

—Necesitas un hobby, Pamela.

Me volví en el instante en que ella se escondía tras una de las columnas del pasillo. Ridículo. Podía ver parte de su larga cabellera rubia asomando.

Con falsa paciencia, me acerqué hasta ella y me quedé a su lado, con los brazos cruzados y la mirada entornada. Ella suspiró, defraudada por haber sido cogida in fraganti, y me dedicó una mirada tóxica que me hizo sonreír con afectación.

—No te estaba espiando —me espetó, pegando su espalda contra la pared.

—Claro que no —corroboré con sorna—. Solo estabas intentando seguir tu papel de perrito faldero, ¿verdad?

—No soy tu mascota, Alois —respondió ella, estrechando sus ojos con ferocidad.

—No insultes a mis mascotas, por favor —contesté en tono melifluo ante su expresión, que se volvió homicida—. Eso sería un golpe bajo.

La muchacha apretó sus perfectos dientes blancos y los labios se apartaron de su boca, adoptando una mueca que afeaba su bonito rostro. Temblaba de furia.

—Eres…

—¿Cruel, engreído, despectivo, arrogante, frío, orgulloso, despiadado, violento, desalmado, insensible, superficial, altanero, egocéntrico…? —la interrumpí, soltando aquella cascada de palabras con naturalidad—. Ya lo sé. Me conozco muy bien a mí mismo. Y podría continuar, pero entonces tendría que decir palabras malsonantes, y odio ensuciarme la boca con esas cosas.

Pamela se volvió bruscamente para darme la espalda, pero la retuve sujetándola del brazo. Ella me lanzó una mirada alarmada, casi asustada, pero yo no varié mi expresión. Conocía de sobra la reputación que me había labrado en aquel instituto. Había vapuleado a la mayoría de los chicos. Oh, bueno, a la mayoría que pretendían ser como yo. Quizás hasta pensaba que podría hacerle daño en ese preciso momento, cuando estábamos solos en mitad del pasillo, mientras el resto de alumnos y profesores estaban demasiado liados con las clases.

Qué estúpida. Había miles de formas con las que poder hacerle daño. Por ejemplo, tan solo tenía que decirle qué era yo en realidad.

«Te mataría del miedo».

—Déjame en paz —le susurré, acercándome a su oído—. ¿Entendido?

Ella asintió rápidamente con la cabeza y, de un tirón, se libró de mi mano, que aún la tenía agarrada. La dejé marchar y, sin esperar siquiera a que doblara la esquina de la galería, extraje la Minutta y la hundí en mi pecho, sin atravesarlo. Ya transformado en Lilim, desaparecí. Cuando mis pies volvieron a posarse sobre tierra firme, me encontraba sobre una de las ramas que adornaban el linde del patio de deportes.

Estaba bien, no debía hacer aquello en el instituto, cuando alguien podía verme. ¿Cómo reaccionarían si me veían de pronto desaparecer sin dejar rastro, como si me hubiese desvanecido en el aire? En primer lugar, que estaban locos, y en segundo, que por si las moscas, no se acercarían demasiado a mí en el futuro.

Pero preventivamente, no volvería a repetirlo. Iría andando, o corriendo, como el resto de aquellos humanos que poblaba el mundo de los vivos. Ya había herido a una de ellos. No quería llamar demasiado la atención.

Suspiré. El recuerdo de lo ocurrido aquella mañana aún rondaba por mi mente, como un insecto pesado y zumbón que daba vueltas una y otra vez a mi alrededor, sin que pudiese aplastarlo.

Los Lilim no cometían ese tipo de fallos. Al fin y al cabo, rozaban la perfección. Una perfección que yo estaba seguro de poseer.

Yo era Alois Petersen, el niño prodigio.

Los gritos del profesor Lode, encargado del departamento de Educación Física, me hicieron bajar la vista. Entre ánimos y cronómetros, mis compañeros de curso hacían a duras penas unas cuantas flexiones. Entre ellos, distinguí a Mair. A Diletta Mair.

Arqueé las cejas y me aparté un mechón de pelo para poder verla mejor.

Así que por eso me había visto. Era capaz de no solo de observar, sino también de sentir a los muertos.

Esbocé una media sonrisa.

—Pues vaya sorpresa…

Diletta

La clase de gimnasia no resultó ser un infierno, fue tremendamente peor. No solo porque no estaba repuesta de la horrible sensación que acarrea atravesar de lado a lado a un fantasma, sino porque al profesor Lode le encantó la idea de empezar el curso «con energía».

Esa expresión conllevaba una tabla de ejercicios durante los primeros cuarenta minutos que reventaron cada uno de mis músculos para, después, terminar con una «carrera ligera» que acabó por robarme el poco aliento que me quedaba.

—Si no vas a la enfermería por tu propio pie, te llevaré a rastras —me amenazó Noah, exasperado, separándose del resto de los chicos que se dirigían a las duchas.

—Estoy bien —mentí, mientras el suelo parecía tambalearse bajo mis pies—. Solo necesito beber agua.

Él me observó crítico, dándome a entender con claridad que no creía una sola palabra. Sin embargo, la tozudez que debía desprender mi mirada acabó por hacerle cambiar de opinión porque meneó la cabeza, resoplando, y se alejó junto a los últimos compañeros que quedaban en el patio de deportes del instituto.

Yo no me moví hasta que observé cómo desaparecía tras la puerta del vestuario masculino. Entonces, me dejé caer sobre el suelo y sepulté la cabeza entre los brazos, derrotada por completo. Tenía por delante un descanso de treinta minutos y pensaba aprovecharlo. Ya había sufrido demasiadas emociones fuertes en un solo día.

Cerré los ojos, dispuesta a disfrutar con la mente en blanco, pero de pronto noté algo rozar mi brazo y levanté la vista, sobresaltada. Frente a mis ojos, se balanceaba una botella de plástico llena de agua.

—¿Quieres un poco?

Abrí la boca, agradecida, pero no llegué a emitir ni un solo sonido. El que sujetaba la botella era Alois Petersen.

—¡Ah! —jadeé, sin poder controlar mi sobresalto—. ¡Dios, qué susto me has dado!

—Lo siento —se disculpó, sonriendo con aquella mueca que tan poco me gustaba.

Alcé una ceja, incrédula. Si descontaba lo ocurrido aquella misma mañana, él nunca se había dirigido a mí, salvo algún saludo ocasional en muy raras ocasiones, y mucho menos me había sonreído de aquella forma.

Tragué saliva, sintiéndome de pronto atrapada por sus labios estirados y sus ojos que se clavaban con firmeza en los míos.

—No pretendía asustarte, pero como te vi en el suelo, pensé que a lo mejor necesitabas un poco de agua. Hoy el profesor Lode se ha pasado un poco de la raya.

Lo seguí mirando con dudas, pero acepté la botella de agua. No bebí tanto como me hubiese gustado, pero no me fiaba de aquel extraño chico. Se la devolví con rapidez, como si lo que tuviese entre las manos fuese una bomba a punto de explotar.

—Gracias —murmuré—. Eres muy amable.

Me levanté con brusquedad e hice amago de alejarme. Sin embargo, no llegué a dar ni un solo paso. Él, con su natural rapidez, me impidió avanzar, colocándose frente a mí.

Su sonrisa se había tensado un poco.

El labio inferior me tembló y miré a los lados, comenzando a inquietarme, esperando encontrar a alguien que pudiese venir en mi ayuda si la situación acababa requiriéndolo. Estuvimos unos segundos en silencio. Alois no varió su expresión y siguió observándome con la botella de nuevo en su poder.

Intenté calmarme, diciéndome internamente que no tenía por qué tener miedo. Al fin y al cabo, solo era un compañero más al que le había dado por mirarme más de la cuenta.

—Deberías respirar —comentó de pronto—. A menos, claro está, que quieras morirte y hacerme un favor personal. Aunque no creo que tu madre esté demasiado de acuerdo. La harías llorar.

Boqueé en busca de oxígeno e intenté dar un paso atrás, atemorizada por aquel punzante comentario. Pero de nuevo, él me lo impidió.

—¿Quieres algo? —logré articular por fin, con una voz rasposa que no parecía mía.

Él entornó la mirada y pareció morderse la lengua a juzgar por la cimbreante expresión que cubrió su pálido rostro. Se cruzó de brazos y avanzó un paso hacia mí. Sus antebrazos rozaban mi torso.

—Es obvio que sí. Si no, no estaría aquí, frente a ti, intentando que no te escaquees —me contestó, despectivo.

Tragué saliva.

—No me estoy intentando escaquear.

Él me dedicó una sonrisa desdeñosa y volvió a dar un paso en mi dirección. Casi involuntariamente, me moví hacia la derecha, a la par que Alois imitaba mi movimiento. Al encontrarme de nuevo frente a su arrogante gesto, no tuve más remedio que hundir los ojos en el asfalto del patio de deportes.

—¿Y bien…?

—Iré al grano —dijo, y unió sus manos dando una vigorosa palmada—. Ya que ninguno de los dos tiene el más mínimo deseo de estar cerca del otro, propongo que olvidemos lo ocurrido esta mañana.

Parpadeé, asombrada. Era la primera vez que le escuchaba soltar tantas palabras seguidas. En clase lo máximo que había llegado a oír por su parte había sido alguna que otra frase con palabras que no pasaban de ser bisílabas.

—¿Lo ocurrido esta mañana? —repetí, aún aturdida.

—Sí, Mair, lo ocurrido esta mañana —dijo él, irritado—. Cuando te lanzaste sobre mí.

—No me lancé sobre ti —me defendí, frunciendo levemente el ceño—. Además, fui yo la que se hizo daño —para demostrárselo, le enseñé la herida de mi antebrazo.

Él resopló y desvió velozmente sus ojos verdes de la hendidura rojiza que tenía en mi extremidad. Parecía que le molestaba observarla.

—¿Tú crees? —contestó él, sacudiendo la cabeza con ímpetu—. ¿Por qué no probamos de nuevo? Eso sí, seré yo ahora el que se abalance sobre ti y te aplaste contra el suelo. Ah, y el que te arranque de paso media cabellera —volvió a echar un vistazo a mi herida y sus ojos relampaguearon peligrosamente.

—No seas exagerado —repliqué, cruzándome de brazos—. Solo fue un accidente.

—Propiciado sin duda por una invidente en potencia —objetó él, sobrepasándome con la mirada—. Sería mejor que hicieras alguna visita al oculista. Por el bien de las cabelleras de la humanidad.

Retrocedí un paso, y aquella vez, Alois se quedó inmóvil. Furiosa y con los puños apretados tras la espalda, di tres pasos más hacia atrás, mientras seguía manteniendo el contacto visual.

—Olvídame —le espeté.

Me di la vuelta con brusquedad pero, entonces, me topé de pronto con el torso de alguien y recibí un fuerte costalazo que me hizo soltar una exclamación. Me llevé una mano a la herida al sentir una punzada de dolor por el impacto.

Entreabrí los labios y alcé la mirada hacia el culpable de aquello. Sin embargo, ni una sola palabra llegó a surgir de mi garganta.

Alois.

Miré hacia atrás, sin comprender, con el corazón latiéndome en la boca. ¿No estaba a mi espalda hacía apenas un segundo? ¿Cómo diablos había llegado a moverse a aquella velocidad? Ni siquiera lo había visto pasar por mi lado.

Comencé a temblar. Aquello no era normal. Nadie podía moverse con tanta rapidez. Diablos, ni se había movido. Simplemente, había desaparecido y había aparecido de nuevo frente a mí.

Estaba empezando a asustarme. Oh, Dios, qué va. Estaba aterrorizada.

Si quería alejarme de él, fuera como fuera, tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ya. Abrí la boca, lista para soltar el chillido más estremecedor que mis cuerdas vocales me permitieran articular pero, de pronto, escuché como alguien me llamaba por mi nombre, a apenas unos metros de distancia.

Volví los ojos y miré por encima del hombro de Alois. Gracias a Dios. Era Noah, y venía acompañado de Ham y Febe. Debió de ver en mi rostro que algo no marchaba demasiado bien, porque preguntó con una más que palpable amenaza:

—¿Hay algún problema?

Alois suspiró, y se separó de mí. Lo justo y necesario para no rozarme. Vi como sus labios se torcían en una mueca de hastío, enseñando parte de su rosada encía.

—Qué va. Solo le estaba ofreciendo un poco de agua —y para demostrarlo, alzó la botella de plástico que aún tenía sujeta.

La miré fugazmente y sentí como algo se me encogía por dentro. Tenía los dedos tan apretados en torno a ella que parecía que estaba a punto de hacerla estallar de un momento a otro.

—Oh, qué caballeroso, ¿no, Diletta? —palmoteó Febe, observando extasiada al muchacho.

Alois me miró con petulancia y un destello burlón relumbró en sus pupilas.

—Ss-sí.

Di unos pasos hacia la derecha, aliviada de poder separarme de él. No obstante, alargó el brazo y me sujetó por la chaqueta del uniforme para atraerme hacia él, lo suficiente como para poder pegar su boca a mi oreja e impedir que mis amigos escuchasen.

—Cuídate esa herida.

Febe soltó un suspiro desmayado y me observó con cierta envidia cuando por fin llegué hasta ellos, temblequeando por lo sucedido momentos atrás. No tenía ni fuerzas para sostenerme con mis propias piernas. Por suerte, Noah me pasó el brazo por los hombros y me ayudó a andar.

—Va-ya. Va-ya —canturreó mi amiga cuando salimos del patio de deportes—. ¿Desde cuándo te llevas tan bien con Alois Petersen? Creí que hoy iba a darle un infarto a Pamela. ¿Es que no sabes que estuvieron liados un par de semanas este verano?