Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

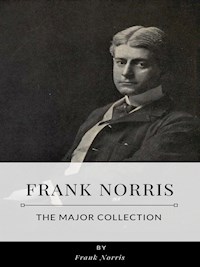

Benjamin Franklin Norris está considerado uno de los principales representantes del realismo americano, pese a que su carrera como escritor apenas duró una década debido a su temprana muerte. Norris escribió siete novelas —entre ellas McTeague (1899), The Octopus: A Story of California (1901) y la póstuma The Pit: A Story of Chicago (1903), estas dos últimas pertenecientes a su trilogía inconclusa The Epic of the Wheat—, varios ensayos y más de sesenta relatos para diversas revistas y periódicos de la época, como Collier's Weekly y Everybody's Magazine. Tras su muerte, sus relatos aparecieron publicados en tres libros: A Deal in Wheat (1903), The Third Circle (1909) y Frank Norris of «The Wave» (1931).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 308

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Portada

Los mejores relatos

de Frank Norris

Los mejores relatos de

frank norris

Traducción de Ramón de España

Título original: The best short stories of Frank Norris

© de la traducción: Ramón de España, 2016

© de esta edición, 2016:

Gatopardo ediciones

Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: mayo de 2016

Diseño de la colección y de la cubierta:

Rosa Lladó

Imagen de la cubierta:

Retrato de Frank Norris de Ernest Peixotto

eISBN: 978-84-17109-08-0

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Portada

Presentación

Nota de la editora

Los mejores relatos de Frank Norris

El juglar de Taillebois

Una defensa de la bandera

Su hermana

El hombre propone

La vajilla de oro de Judy

Shorty Stack, pugilista

El tercer círculo

Buldy Jones, jefe de claque

El negocio del trigo

La doble personalidad de Slick Dick Nickerson

Fuegos que se extinguen

El invitado de honor

Informe de una muerte súbita

El deceso del Bizco Blacklock

Frank Norris

Otros títulos publicados en Gatopardo

Nota de la editora

Considerado uno de los mayores representantes del naturalismo americano, a Frank Norris se le conoce por sus novelas más que por sus relatos, algunos de ellos extraordinarios, y sin duda alguna habría tenido una influencia mayor como cuentista si su carrera no se hubiese visto truncada a una edad tan temprana.

Si bien algunas de sus novelas las escribió para satisfacer el gusto épico y populachero de la Norteamérica de finales del siglo xix, no ocurre lo mismo con sus relatos, donde Norris se tomó mayores libertades en cuanto a la trama y el estilo. En ellos nos habla de las fuerzas y poderes modernos, de la corrupción, los monopolios y los ferrocarriles que, mediante sus técnicas industriales, perjudicaban a los granjeros. O de la gente de las llanuras, atrapada en sus soledades y miserias, de los procesos naturales de la tierra, la siembra, la cosecha de trigo, la propia naturaleza. O del mundo de los explotadores y los explotados, sujetos por igual a un proceso interminable y sin fin. O de boxeadores, artistas y escritores. O de historias del Oeste americano, muchas de ellas ambientadas en la región minera de las sierras de California, donde Norris nos muestra su vena más cómica, aunque sin dejar de recurrir al western con intenciones más serias y dramáticas.

Sus cuentos son fragmentos, escenas, pedazos de vida, episodios del destino y el azar, y sus finales, abruptos, imprevisibles y, muchas veces, desconcertantes. Si todos ellos apuntan a engrandecer el naturalismo americano, al mismo tiempo son también una advertencia de que el mundo estaba cambiando.

Norris es un gran narrador, no cabe duda, un maestro a la hora de crear tipologías y plasmar lenguajes distintos, un contador de historias que contribuyó indiscutiblemente a la transformación de la narrativa norteamericana de finales del siglo xix.

Los mejores relatos de Frank Norris

El juglar de Taillebois

Ahora que habían pasado el ímpetu y la exaltación del primer ataque, Amelot se percató de que no había acertado con la debida precisión y que su espada, al apartar rápidamente Yéres la cabeza para esquivarla, sólo había logrado alcanzar y hendir la base del cuello, detrás de la clavícula; si bien con eso ya bastó. El tajo, pese a no ser muy preciso, había sido decisivo. Y Amelot observaba con satisfacción que la raja en el cuello de Yéres era lo bastante profunda como para que se escapara por ahí la vida de cualquier hombre.

Era sólo cuestión de tiempo, de modo que se apartó para evitar las terribles convulsiones y espasmos de Yéres, y optó por esperar. Nunca había matado a un hombre, por lo que ver cómo uno agonizaba de muerte violenta constituía una escena nueva y sorprendente. La observaba con gran curiosidad. Cuando siendo un niño le pusieron la primera daga en las manos, su primera reacción fue matar al gato de la esposa del senescal de su padre. La muerte no había sido instantánea: el animal aulló y se retorció durante cerca de media hora. Lo recordaba ahora al ver cómo Yéres se agitaba y se retorcía en el suelo, a sus pies, primero boca abajo, luego boca arriba, después a cuatro patas, restregando estúpidamente la cabeza contra las raíces del árbol. La sangre le cubría las ropas y el rostro, las hojas muertas se le adherían a las húmedas mejillas y el polvo del terreno se convertía en barro rojizo debido al rápido e incesante abrir y cerrar de sus dedos. No emitía ningún grito, pero tenía la lengua fuera y la mirada fija y expectante.

Amelot nunca supo cuál fue el momento exacto de la muerte. Los espasmos y torsiones se espaciaron cada vez más, y, tras una pausa más larga de lo habitual, llegó a la conclusión de que se hallaba ante una vida extinta, si bien con tal de cerciorarse de su muerte apuñaló el cuerpo con su misericordia1 para asegurarse por partida doble, y lo apuñaló de una manera particularmente suya: determinó no asestarle ninguna cuchillada al cadáver —no fuese que un golpe apresurado le impidiese acertar con pericia—, sino que calculó con mucho tino dónde se hallaba el corazón, colocó la punta del puñal justo encima y apoyó su peso en la empuñadura; la carne cedió para luego abrirse súbitamente, la hoja se hundió hasta el mango y Amelot se incorporó con la certeza de que su enemigo estaba muerto sin el menor resquicio de duda.

En aquel momento lo primero que le vino a la mente fue cómo ocultar el cuerpo. Miró a su alrededor. Se hallaba en el corazón de uno de aquellos Nuevos Bosques que su muy temido señor, Wilhelmus Conquestor,Dei Gratiae Rex Anglicorum —siguiendo los pasos de su ascendencia normanda—, estaba sembrando por toda la Inglaterra conquistada. El crecimiento de los grandes robles, pinos y sicomoros era demasiado lento para la paciencia y el placer reales, así que los encargados de la expansión forestal habían recibido órdenes de arrancar árboles de gran tamaño de otras partes de la isla con el fin de trasplantarlos en aquellos predios seleccionados como coto de caza para el rey. No lejos de donde se hallaba Amelot, yacía uno de aquellos árboles, un imponente pino negro, sobre un carretón con el que los guardabosques lo habían arrastrado hasta allí, y debido a lo tarde que era y a la dificultad de ponerlo en pie, se decidió posponer dicha tarea para el día siguiente. Junto a sus raíces, que como enormes tentáculos se retorcían indefensas en el aire, habían excavado el hoyo circular que debía alojarlas. Era un pozo. A ojos de Amelot, una tumba…, una tumba para Yéres. Bajo aquel tronco gigantesco, ¿qué posibilidad tenía el cadáver de ser descubierto? Nunca hubo una sepultura más protegida ni un monumento más seguro e inmutable.

Los picos y las palas de los siervos yacían sobre los montículos de tierra extraída. Amelot se introdujo en el hoyo y con aquellos aperos cavó hasta alcanzar una profundidad de dos o tres metros más. «Un pozo dentro de otro —se dijo sonriendo—, un secreto oculto en el interior de otro.»

Cuando hubo excavado lo que consideró que era suficiente, envolvió el cuerpo de Yéres en su chappe y lo introdujo en el agujero, boca abajo, pero la vida no le había abandonado aún del todo: una de esas raras sacudidas se apoderó del cuerpo, un sonido ahogado se escapó de entre los pliegues del chaperon, donde el rostro se hincaba en la tierra. Todo aquel fardo se retorció hasta darse media vuelta y quedarse boca arriba, el embozo dejó la boca al descubierto y, como si le aterrorizase el primer contacto con esa gran madre que lo reclamaba, un grito de terror atravesó sus labios negros y sus apretados dientes. Con un movimiento tan rápido como el impulso que lo había originado, Amelot le tapó la boca con el pie y levantó la vista hacia el siniestro paisaje de troncos del bosque mientras obligaba a sus oídos a captar cualquier posible suspiro o grito de ayuda; pero el grito no obtuvo respuesta, y Amelot pudo concluir el entierro sin problemas. Aplanó la tierra que cubría la nueva tumba, apiló y quemó las hojas cuyo color rojo no se debía al otoño, echó una mirada a su alrededor y, de pronto, asaltado por un terror repentino, huyó de allí corriendo, presa del pánico.

Al día siguiente, los siervos de Taillebois plantaron el Pino Negro en la posición prevista, donde creció y floreció a lo largo de quince años.

Llovía en el Bosque Nuevo.

La lluvia en el mar, en un páramo irlandés, en una posada de la Escocia rural o en una nueva población del oeste de Kansas ya es, de por sí, suficientemente tétrica y desoladora, pero alcanza el cénit de la desolación, la quintaesencia definitiva de la tristeza cuando esa lluvia se desliza por un bosque al final de una tarde otoñal, cuando las gotas caen, caen, caen con monotonía incesante sobre cada hoja temblorosa, cuando el musgo verde y los líquenes crecen y se esponjan al mojarse, y la espesa corteza de los troncos más grandes se ennegrece con el agua y adquiere una consistencia pastosa, cuando cada minúscula y cantarina catarata de lluvia encuentra su camino hacia los más oscuros rincones del sotobosque y aviva los embriagadores olores boscosos que duermen entre las capas de hojas muertas y caídas; olores que, como un incienso de naturaleza muerta, se elevan en el aire silencioso, cuando todo está en calma y promete placidez, cuando los petirrojos guardan silencio, cada uno en su rama, ahuecando sus plumas, aumentando de tamaño, sesteando con el pico sobre el pecho; cuando el ciervo, el jabalí, el conejo y toda una miríada de insectos se relajan en sus apartados rincones, y todo está muy callado mientras el repiqueteo de la lluvia, en una cadencia menor interminable, continúa incesante su labor.

Así pues, en ese bosque encantado del siglo xii, la acogedora lluvia cayó durante todo el día con un ritmo constante y discreto, mientras la luz iba menguando a lo largo de la tarde y soplaba un ligero viento.

Pero con la última luz del crepúsculo llegó un cambio repentino. Una fuerte ráfaga de viento del oeste barrió en un instante toda esa apacible soledad que reinaba majestuosa desde el amanecer. Dejó de llover y corrió una voz entre el follaje más alto, una voz que susurraba «sh-sh-sh», tras lo cual los árboles se mantuvieron erguidos, en silencio y, por así decir, expectantes, atentos a la tormenta que estaba por llegar.

Y llegó. En la absoluta calma que siguió a la primera ráfaga anunciadora pudo oírse, por debajo de la línea remota del horizonte, el sonido acampanado del trueno lejano; luego vinieron el rumor y el rugido de la lluvia que impregnaba las tierras altas, y, a intervalos, como la apertura y el cierre de un gran ojo, aparecía el resplandor atenuado y distante del relámpago; aunque aún en la distancia.

Pero se iba acercando. Con un crujido atronador, como si dos mundos caóticos entrechocaran entre sí, el trueno avanzó hacia arriba, hacia su cénit; como la trayectoria zigzagueante de un espíritu gobernado por el Demonio, el relámpago atravesó las tinieblas mientras con un rugido ahogado sólo por los ecos del trueno la lluvia empapaba toda aquella naturaleza despavorida. El viento azotaba los espacios abiertos entre los árboles y combaba sus copas, fustigando la foresta, que contraída de dolor gemía de nuevo, levantando del suelo las hojas caídas para unirlas en torbellinos prestos a retorcerse y huir como conejos excitados. Al mismo tiempo, todos los elementos se desataron; fuerzas violentas y desapacibles usurpaban con rudeza la hasta entonces ensoñadora calma, mientras el silencio y la soledad se quebraban ante la furia de la tempestad. Una mala noche. Realmente mala para los viajeros que se dirigían hacia el este, por la calzada de Watling, de camino hacia las tierras bajas de Surrey.

Y el único de estos viajeros que estaba en medio de aquella violenta tormenta de octubre era Amelot. A lomos de su fatigado corcel Flammand recorría aquella ancha calzada, en cuyas losas separadas por ranuras se reflejaba su imagen invertida, y pensó que el suelo que pisaban las inquietas patas de su caballo no debía de andar lejos de la encrucijada que conducía al castillo, o más bien mansión, de Taillebois, pues eso era cuando se hospedó allí. Debería conocer bien la región. Quince años atrás, antes de la plantación del Bosque Nuevo y de la promulgación de las leyes forestales, soltaba su halcón y sus mastines en esos mismos claros. El primer periodo de su vida había transcurrido en aquellos parajes; había recorrido raudo aquel sendero para unirse a Guillermo el Normando y combatir en Hastings. Aquí fue donde vio a Yéres por primera vez. Aquí fue… ¡Por san Guthlac, basta ya! Se persignó con devoción. Que el pasado guardara sus propios secretos; peregrinaciones y ofrendas contribuirían a la expiación.

No le costó demasiado encontrar el conocido sendero, y llevando su caballo de la brida, entró a pie en ese bosque que se agitaba de forma despiadada. La tormenta había alcanzado su punto álgido, y sólo gracias a la mirada atenta y al paso firme pudo seguir la tortuosa sinuosidad del camino. De pronto, la tempestad se convirtió en huracán, y el trueno seguía al relámpago con la regularidad y la fiereza de un cañonazo; el caballo pivotó sobre sus ancas y, liberando su cabeza de una sacudida, se lanzó contra la maleza; sonidos huecos manifestaban su ira en los oscuros espacios superiores del aire y reverberaban en los cavernosos y lóbregos pasadizos entre los troncos de los árboles; la lluvia se convirtió en una catarata y el viento en un tornado. Golpeándose contra los troncos temblorosos y los pedruscos resbaladizos, el jinete pugnaba por seguir adelante, hasta que, aturdido, empapado y exhausto, llegó a un claro del bosque vagamente circular, donde de forma natural o intencionada habían desaparecido los arbustos en un radio de entre quince y veinte metros.

Bajo la luz del incesante resplandor de la tormenta, el lugar le resultó extrañamente familiar, pero la agitación de la naturaleza lo había confundido de tal manera que no recordaba nada de aquel entorno, salvo una sensación de temor y aversión y el deseo de huir de allí. Y de pronto, con la repentina viveza de uno de los destellos que iluminaban aquel lugar, la tragedia que había ocurrido allí volvió a su mente. Vio a Yéres retorciéndose en su lenta agonía, lo vio súbitamente rígido bajo su misericordia y, como si se tratara de otra persona, se vio también a sí mismo arrastrando el cadáver hacia el lugar donde iba a levantarse el Pino Negro. Instintivamente, sus ojos siguieron la dirección emprendida por su visión mental. Sí, ahí se alzaba el mismo gigante del bosque, pero ahora, mientras lo contemplaba, una vaga sensación de estupor y recelo se adueñó de él. El Pino parecía estar dotado de una cierta personalidad poco terrenal, casi humana, o puede que fuera algo más que eso. En su fuero interno, aquella enorme y arbórea masa de negras ramas lo contemplaba amenazadoramente desde las alturas. Entre todos los árboles que lo rodeaban, sólo éste parecía mantenerse erguido e inamovible entre la confusión circundante. Su copa puntiaguda apuntaba hacia el cielo en silenciosa desaprobación y, ante aquel tribunal celeste, las ramas más bajas se retorcían y como dedos nudosos le hacían señas. Aterrorizado, Amelot se dio la vuelta con la intención de huir, pero una visión aún más terrible lo dejó con los pies clavados en el suelo. El trueno y el relámpago estallaron al unísono, se produjo un ruido atronador, una espiral de fuego blanco descendió por el tronco del árbol arrancando las ramas y formando con las cortezas nubes de pelusa e hilachas para, entre una difusa lluvia de barro, hundirse en la tierra en el mismo instante en que alcanzó sus raíces. Y entonces, poseído por un terror indescriptible, Amelot vio cómo el poderoso Pino, quebrado por el relámpago e impulsado por la fuerza del viento, había comenzado a oscilar. Incapaz de dar un paso, observó cómo se movía de manera gradual; en torno a su base, la tierra se agitaba y se abría. Lenta, muy lentamente, el soberano del bosque, que medía treinta metros de la raíz a la copa, comenzó a inclinarse para luego, cada vez con mayor ímpetu, doblarse hacia el suelo. Aquella sombra gigantesca se abalanzaba sobre su cabeza desde una altura de casi veinte metros. Lo vio venir, acercándose a una velocidad y una fuerza que se alimentaban a sí mismas a cada segundo que pasaba, mientras él era incapaz de mover una mano, un ojo o un pie. Tres metros más allá se hallaba la vida con todas sus posibilidades, pero Amelot se sabía tan condenado como si el cáñamo le oprimiera la garganta. Un violento crujido recorrió el tronco con un sonido estremecedor, y ahora, mientras cada fibra se forzaba hasta el límite y de manera conjunta, como las cuerdas tensadas de una enorme viola, el ruido se convirtió en un grito estridente y agudo, el grito de muerte del Pino caído que, transformándose rápidamente en un chillido monótono, parecía haber adquirido una entonación humana. ¡Atención! ¿Dónde había oído antes ese grito? Un grito largo, chirriante, desgarrador, forjado con los acentos de un sufrimiento y una desesperación mortales. ¿Dónde? ¡Oh, pensamiento atroz!, ¿dónde sino en aquel mismo lugar? El sonido salvaje y ultraterreno que le retumbaba en los oídos no era más que el eco largamente demorado de aquella voz que quince años atrás había sonado, desoída y desamparada, a través de aquellas mismas soledades boscosas. Y mientras lo escuchaba, ocurrió: en un instante quedó cegado, magullado, aturdido, y fue arrojado al suelo por una fuerza titánica que lo arrastró hasta enterrarlo mientras las raíces del Pino vengador, arrancadas de su lecho terrenal, se alzaban al aire y, envueltas en sus tentáculos, que adquirían la forma de mil manos, agitaban, como desafiando cualquier precaución mortal, ¡los huesos descoloridos y putrefactos de un tintineante esqueleto!

Al día siguiente, el Señor de Taillebois, a la sazón dedicado a la caza del ciervo con el permiso real y guiado por la extraña conducta de la jauría de perros, que, abandonando el rastro de un animal herido, se había internado con gran excitación en un claro del bosque, encontró al muerto y al moribundo atrapados entre las raíces y las ramas del gran Pino Negro. El esqueleto del desconocido fue enterrado en las inmediaciones, y se erigió en aquel lugar del bosque un sepulcro de piedras y tierra y al poco también un santuario, y aquel extraño incidente se convirtió en una leyenda familiar de los Taillebois. El cuerpo maltrecho, pero aún con vida, de Amelot fue reconocido por el Señor de Taillebois y conducido hasta su mansión. Quienes lo sacaron de aquella maraña de ramas rotas e intrincadas observaron que de ellas supuraba una savia espesa y pringosa de un característico color rojizo, desagradable al tacto y especialmente horrible para la vista.

A los pocos días llegaron al lugar donde había caído el Pino Negro unos leñadores con sus herramientas. «Qué lástima —dijeron— que un árbol tan magnífico se quede ahí tirado, pudriéndose; recortémosle las ramas, troceémoslo convenientemente y tratemos de sacarle algún provecho en el próximo mercado de Roydeville, cuando llegue la Navidad.»

Y así pues, el otrora gran Pino, partido en pedazos, emprendió extraños caminos hacia muy distintos lugares de Europa, donde se les daría asimismo muy diversos usos. Una parte de la madera, serrada en firmes postes y puntales remachados con tornillos y chapa de hierro, sirvió para construir el siniestro rastrillo de la prisión parisina del Petit Châtelet. Otra parte llegó hasta la soleada Cremona, donde, tallada en tablas finamente arqueadas, barnizadas y alegremente pintadas, se convirtió en más de una vihuela, una quiterna o algún otro instrumento de encantador sonido. E incluso hubo una porción que viajó hasta el París feudal, donde fue torpemente tallada y reducida hasta convertirse en un árbol cuyas raíces se encontraban en la ley y la justicia y que, a partir de entonces, regado por una sangre injustamente derramada, comenzó a dar unos frutos fétidos y repugnantes de los que la gente apartaba la vista al pasar.

Amelot había sido uno de esos caballeros, tan escasos ya en el siglo xii, que, insatisfecho con su precaria renta anual o habiendo perdido sus posesiones feudales, se veía obligado a vivir de sus artes caballerescas, puesto que su valor y sus proezas eran algo con lo que podía comerciar e incluso regatear. Para él, la guerra era un oficio, y los torneos, una ocasión para adquirir no gloria ni honor, sino beneficios materiales gracias a la venta de armas y caballos ganados a los caballeros vencidos. Vivía de su lanza y segaba otras vidas para continuar con la suya. En consecuencia, cuando tras muchos meses de padecimiento y reclusión abandonó el hospitalario lecho del Señor de Taillebois, tan lastimado y tullido que nunca más podría subirse a un caballo o sostener una lanza, fue consciente de que se había quedado sin su medio de subsistencia. Y así fue como se vio obligado a recurrir a una vida nómada y errabunda, muy romántica en teoría, pero de lo más amarga y degradante en la práctica, aunque, en general, les haya resultado de un valor incalculable a los libretistas de las óperas italianas más ligeras. Amelot se hizo juglar, que es como a menudo llamamos erróneamente al trovador. En cierto modo, había sido instruido para dicho menester, pues su educación había tenido lugar en los salones del barón de Taillebois y sus enseñanzas de índole caballeresca no sólo se ceñían a los principios de la gaye science. Así fue, pues, como Amelot cambió la lanza por el laúd, y tras ponérselo bajo el brazo se encaminó hacia esa cuna de la canción y de la poesía en la que los cantantes eran príncipes y los príncipes, cantantes. Se fue a Francia, se fue a la Provenza.

Había una gran fiesta en el Château Sainte Edme.

En el viejo castillo de la Turena ondeaban cientos de banderolas y estandartes que lo cubrían de la base hasta las almenas. Se habían celebrado torneos en el patio exterior: vuelo de halcones sobre el glacis,tiro con arco y alabarda en la barbacana, ensartar aros a caballo y prácticas de lanza justo al otro lado del foso, tenis y jeux de paume en la grande salle y, a modo de guinda, una monumental partida de ajedrez en la que las piezas eran los hombres armados del conde de Sainte Edme, ataviados y montados cual Caballo, Alfil y Rey y movidos por los jugadores que se enfrentaban entre sí desde las torres que flanqueaban la muralla sur. Y luego, tras el copioso ágape en el salón de banquetes, donde los platos principales se habían servido al son de las trompetas tocadas por jinetes sobre caballos enjaezados, las mesas fueron retiradas y los juglares convocados a mostrar sus aptitudes para el alborozo del público asistente e incentivados por una recompensa: un hermoso corcel árabe, cubierto de un brocado de seda, cuyas bridas sostenía un escudero en el rincón más alejado del salón.

Amelot era uno de los juglares allí presentes.

De aquel caballo árabe podía sacarse 2.500 livres parisis en prácticamente cualquier lugar, y la seda que lo cubría valía sus buenos cuarenta sous de oro por vara.

Estaba convencido de su éxito.

Por obra y gracia de la munificencia real, de la que incluso en las casas de los señores feudales menos acaudalados se beneficiaban los juglares, cada uno de los amants de la gaye science podía elegir el instrumento con el que deseaba acompañar su canción. El metódico cálculo de las circunstancias, que a Amelot tanto le había marcado en su vida de soldado, seguía prevaleciendo en él, razón por la que había elegido su canción pensando en el carácter de quienes iban a escucharla. La mayor parte de su audiencia hablaba la líquida y sonora langue d'oc, y era gente de piel oscura y de naturaleza apasionada y sensual. Para ellos, el amor era un tema que nunca carecía de interés. Las exaltadas canciones de guerra, las baladas de la vida cotidiana o los rondós y las cantilenas, con sus repeticiones faltas de sentido y complejas estructuras, resultaban de escaso interés comparados con la pasión que con tanto arrojo espoleaba a aquella gente y que había hecho sus complaintes pastoureaux y bugerettes, en las que la volcaban, tan justa y merecidamente famosas.

El mejor modo de interpretar aquellas canciones, de movimiento lento y notas sostenidas, era con una vihuela. Así que Amelot eligió aquel instrumento, tan bien construido a mano, y se dispuso a interpretar una complainte compuesta recientemente por un italiano.

Pero, nada más colocar el arco sobre las trémulas cuerdas, un extraño espíritu, que parecía surgir de esa caja sonora maravillosamente tallada, se apoderó de él. Ya no era dueño de sí mismo; el arco, regido por una voluntad superior a la de su intérprete, se negaba a obedecerlo. Era como si, de pronto, la vihuela estuviese dotada de una vida extraña, no humana; su suave y barnizada superficie brillaba, reluciente, y parecía expandirse y contraerse como la piel de una serpiente, y también como pliegues de serpiente, los extremos sueltos de las cuerdas que colgaban de sus clavijas se enroscaron en torno a sus dedos y los arrastraron por el traste con una fuerza irresistible.

La vihuela estaba tocando sola. Se había adueñado por completo de él, convirtiéndolo en un mero instrumento del propio instrumento. Pero mientras la vihuela seguía tocando y se sucedían los acordes, Amelot sintió cómo el vello del cuerpo se le erizaba a causa de un sobrecogimiento inexplicable, pues la tonada no era la que él había elegido, sino la favorita de Yéres, que una vez oída nunca podría olvidar, debido a la mezcla de remordimiento y pavor por el terrible suceso con el que aquel ritmo descendente estaba tan relacionado.

A medida que transcurría el tiempo, aquella persistente monotonía iba haciéndose cada vez más insoportable. Amelot se percató de que si aquel sonido no cesaba se volvería loco, y, aunque era incapaz de detenerlo, realizó un esfuerzo enorme por cambiar de ritmo o de melodía, por hacer cualquier cosa que interrumpiese aquel horror sobrecogedor. Apretó los dientes y frotó el arco sobre las vibrantes cuerdas, empleando para ello toda la energía y la fuerza de su brazo. La vihuela le respondió de inmediato, pero con un acorde, un sonido y un grito que colmó cada uno de sus nervios con un espanto mortal, pues lo que la nota evocaba era una perfecta imitación musical del grito de muerte de Yéres.

Y justo entonces, con aquel sonido, se rompió el hechizo. Jadeando como si luchara por su vida, Amelot volvió en sí, arrojó la vihuela al suelo, la pateó hasta reducirla a astillas y, mientras lo hacía, la parte interior de la caja de resonancia quedó a la vista, emanando de ella una sustancia nauseabunda, oscura y rojiza, y Amelot reconoció la madera del Pino Negro del bosque de Taillebois.

Y entonces miró a su alrededor, intentando recuperar la compostura, preguntándose si era su voz la que hasta entonces se había expresado con tanta pasión, y si había sido así, empecinándose en recordar, aunque no sin temor, lo que había dicho o, espantosa posibilidad, lo que había confesado. Pero en aquellos momentos, disipando cualquier duda, el viejo conde de Edme se levantó de su sillón y, como los miembros de su linaje siempre habían gozado de derechos sobre sus posesiones, dijo: «Sieur Amelot, es mi deber informaros de que todo lo que habéis dicho será utilizado en vuestra contra en el juicio y que, dado que el crimen del que habláis se cometió en tierra extraña, éste debe celebrarse en París. Sargento de armas, llevaos al prisionero».

El juicio había concluido.

Los escabinos habían pronunciado la sentencia. Los arqueros habían abierto un paso entre la muchedumbre, y por las angostas calles de París, por la Rue St. Honoré y la Rue St. Martin y por la isla de la Cité, Amelot había sido conducido hasta las mazmorras del Petit Châtelet, que custodiaba la ciudad vieja, castigada por los recientes ataques de los Hombres del Norte, antigua como los días de Lutecia y la ocupación romana.

Tras ser encerrado entre las cuatro paredes de una celda, lo iban a colgar tres días después. Tres días que pasó arrepintiéndose amargamente de su insensata confesión y dándole todas las vueltas posibles a cualquier intento de fuga; pero al tercer día aún no se le había ocurrido nada.

El aire del exterior le refrescó el rostro mientras era conducido a la caille del Châtelet, y los ruidos, propios de la vida, le resultaban agradables de oír, pues a lo largo de tres noches sólo había escuchado las aguas del foso lamiendo el verdoso moho de la parte exterior del muro de su mazmorra.

Mientras salía a la caille, o patio, contempló a la guardia, allí plantada, que debía escoltarlo hasta la Place Tratoir, que ocupaba una hondonada. Se había producido una cierta demora, pues el caballo del preboste se había dislocado un hombro, así que Amelot y su escolta debieron aguardar a que trajeran otro del cuartel de los arqueros, situado en el viejo Palais, al otro lado del río.

Amelot lo observaba todo atentamente.

El rastrillo de la fortaleza estaba levantado y el puente levadizo bajado. Podía atisbar ahí afuera algo del París feudal, con sus tejados y gabletes, extendiéndose entre las franjas de agua azul del Sena y un fragmento de cielo azul. La calle más recta y larga de esa capital medieval, la Rue St. Jacques, se mostraba ante sus ojos como una amplia panorámica; al otro extremo, la Porte St. Jacques; más allá, los prados abiertos que finalizaban en una verde campiña; la vida, la libertad, todo aquello para lo que viven los hombres. Recorrió cuidadosamente la distancia que mediaba entre él y la orilla exterior del foso, donde estaba atado el caballo lesionado del preboste. Con el vigor de antaño podría haber salvado la distancia en cuatro saltos, empleando el último para saltar a lomos del corcel, pero incluso ahora, con los huesos débiles y los músculos agarrotados, el objetivo justificaba el esfuerzo. Se ajustó aún más el tahalí sin espada a la cintura y echó un vistazo a su alrededor. Justo a su derecha había un guardia reclinado sobre su alabarda, y entre él y el rastrillo, otros dos miembros de la escolta, uno apoyado en el otro; el centinela que vigilaba habitualmente la entrada iba y venía por el estrecho paso que unía la parte interior y exterior del rastrillo, custodiando su arma. El guardia de prisiones le puso las esposas. Amelot le ofreció la muñeca derecha sin apartar la vista del centinela que escoltaba la puerta. Poco a poco, iba acercándose a ese tramo del camino en el que se daría la vuelta y, de espaldas al patio, recorrería de nuevo la distancia que abarcaba su ronda. El trinquete crujió cuando el celador lo cerró en torno a la muñeca de Amelot. El centinela se hallaba a un metro del lugar decisivo. Con toda la lentitud de la que fue capaz, Amelot extendió el pie con la intención de que se enredase en la cadena que le ataba la muñeca, y cuando el carcelero se agachó para desenredarlo, el guardia que custodiaba la puerta interrumpió sus pasos y se dio la vuelta con indiferencia.

Y entonces se produjo un instante de ajetreo, de confusión repentina y rápidos movimientos de aquí para allá. Amelot había saltado por encima de la espalda doblada del guardián, y con dos rápidos golpes laterales de cadena, con los que en sus viejos tiempos de caballero se había deshecho de más de uno, se quitó de en medio a los dos guardias que intentaron detenerlo, e impulsado por toda la energía de su cuerpo corrió hacia la verja. El centinela que la custodiaba, alertado por los gritos proferidos a su espalda, se dio la vuelta y vio cómo Amelot iba hacia él. Con demasiados años de servicio como para interponerse entre la libertad y el hombre que se le acercaba con semejante expresión en el rostro, entró en la caseta y accionó el mecanismo que hacía bajar el rastrillo. El camino estaba libre. Avi! Amelot secundó los gritos de sus perseguidores con otro de triunfo y desafío, recordando el terrible «Cantar de Roldán» que tantas veces había salido de sus labios. Ya no había nada que lo detuviera, y observó que, pese a que el rastrillo había comenzado a bajar, si era capaz de mantener la velocidad aún podría colarse por debajo antes de que pudiera cerrarse del todo. Y, entonces, se dio cuenta de lo que hasta el momento le había pasado inadvertido. Una vez que hubiese caído el rastrillo tras él, sus perseguidores perderían un tiempo valiosísimo antes de levantarlo para poder darle alcance.

Raudo como una flecha se precipitó hacia la salida mientras el enorme rastrillo, de forma precisa y ponderada, iba estrechándola por momentos; pero Amelot se echó a reír mientras corría, convencido como estaba de su éxito.

¡Zas!

No había muchas ocasiones que obligaran a cerrar el rastrillo; las ranuras por las que se deslizaba estaban oxidadas por la falta de uso, y ahora, mientras recorría aquellos intersticios reticentes, el mecanismo emitía un crujido quejumbroso y contrariado mientras el pesado armazón de hierro y madera caía cada vez más rápido. El chirrido aumentó y no tardó en convertirse en un estridente grito. Y al oírlo, a Amelot se le congeló la sonrisa en los labios y el corazón se le subió de un salto a la garganta, causándole una hinchazón que lo asfixiaba, y que no tenía visos de desaparecer; al igual que el corazón, las extremidades se le agarrotaron, atenazadas por el horror. Y es que el grito del rastrillo del Châtelet era el grito de la vihuela en el Château Edme, el grito del desplomado Pino Negro del bosque de Taillebois; la eterna reverberación del lamento del moribundo, un eco que respondía a otro a través de un lapso de quince años.

Pero la fuerza pertinaz de aquel hombre, que por un instante se había quedado paralizado, se recompuso en un santiamén; se detuvo un segundo, dominó el temblor de sus piernas y corrió de nuevo hacia delante con toda la energía que le procuraba la desesperación.

Demasiado tarde.

Los escasos segundos perdidos habían bastado para que la balanza del destino se inclinara hacia el lado desafortunado. Al mismo tiempo que saltaba hacia delante, el rastrillo, impulsado por su propio e ingente peso, ganando ímpetu con cada movimiento que realizaba, entre un áspero rechinar de cadenas y tintineantes hierros y una estridente sucesión de chirridos provocada por la fricción de sus ranuras metálicas que echaban humo, cayó con fuerza.

Cayó con un golpe seco sobre los hombros encogidos de Amelot, atrapándolo bajo la hilera de puntiagudos dientes, como una potente guillotina. Aplastado contra el suelo, doblegado, Amelot se retorcía emitiendo unos gritos breves y apagados.

Presa de espasmos de dolor bajo aquel mecanismo letal, combatía aún con uñas y dientes, arrancándose grandes astillas con sus dedos como garras, a la vez que reconocía en ellas la madera del Pino Negro de Taillebois y veía su propia sangre mezclarse con su espesa y maldita savia.

El final ya no estaba lejos. El cuerpo tembloroso fue arrojado a una carreta que, con un trote rápido, se dirigió hacia la Place Tratoir.

El día había sido muy caluroso.

En las plazas descubiertas de la ciudad, donde la luz solar entraba a raudales como una oleada, acosando y exterminando las tímidas y menguantes sombras, el calor era casi insoportable.

Especialmente insoportable era en aquella Place Tratoir, abarrotada de gente sudorosa y no muy limpia; y más de una mujer lívida, sí, y no pocos hombres habían tenido que ser rescatados por sus amigos de entre la multitud, exhaustos y a punto de perecer sofocados.

Corrían tiempos de supersticiones. La gente que estaba más cerca del recién levantado cadalso en el centro de la plaza, solía señalarlo mientras decía, persignándose: «¿Qué clase de hombre era ése?», pues la horca parecía literalmente rezumar sangre. El calor había avivado la savia que yacía adormecida en cada poro de la madera y, a través de espesos regueros resinosos de color rojo oscuro, se abría ahora paso hacia abajo, recorriendo todo aquel armazón del que parecía que la sangre borboteara.

El efecto de aquel artilugio era aterrador.

Cuando llegó el prisionero, entre el estrépito de tantos cascos y el repiqueteo de tantas lanzas contra las armaduras de acero de quienes las llevaban, la muchedumbre, que se había acercado a la horca para comprobar su estado, vio cómo el reo la miraba y, tras un profundo estremecimiento, apartaba la vista de ella. El cura que lo asistía, aunque no entendió el significado de sus palabras, lo oyó murmurar: «El Pino Negro de nuevo», y su cabeza se desplomó sobre el pecho.

Tras pronunciar esas últimas palabras, los que se hallaban cerca de él lo dieron por muerto o creyeron al menos que estaba inconsciente. Pero no fue así. Conservó la cabeza y todos sus sentidos hasta el final. Supo y sintió cuando lo bajaron del carro; supo y sintió cuando dos arqueros lo subieron a la tarima del cadalso; supo y sintió cuando le pusieron la soga al cuello; supo y sintió, con el recuerdo del viejo temor de la tormentosa noche en el bosque de Taillebois, cuando el lazo se deslizó por su cabeza y cuando la sombra de la horca le cayó fríamente sobre los ojos; sí, hasta el final supo y sintió, y escuchó cómo los tablones crujían y rechinaban bajo su peso hasta ceder y provocar aquel grito espantoso que le había acompañado hasta el final de su vida desde que le arrebató la suya a otro hombre en los bosques umbríos de la lejana Inglaterra, y que ahora, mientras su fantasmal voz llenaba el aire que lo envolvía, parecía vibrar exultante con la corona del triunfo.

Fue el último sonido que oyó en su vida.

1. Puñal que solían utilizar los caballeros en la Edad Media para asestarle un misericordioso golpe de gracia al enemigo. (N. del T.)