12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Valentin Grüner lebt den Traum vieler Menschen: Mit Anfang 20 gab er seine Heimat, den Bodensee, für ein Leben als Wildhüter und Naturschützer in Afrika auf und zog in die Wüste Kalahari in Botswana. Als er vor neun Jahren ein verlassenes Löwenjunges fand, änderte sich alles: Die kleine Sirga bestimmte fortan seinen Alltag, wuchs heran, lernte auf Streifzügen, mit Valentin zu jagen und sich selbst zu versorgen. Nur durch Willenskraft, Kreativität und Durchhaltevermögen schaffte es Valentin, für Sirga ein Reservat in der afrikanischen Wildnis zu errichten. Nun streift Sirga unter Valentins wachsamem Blick durch ihr eigenes Gelände. In seinem Buch erzählt Valentin Grüner von seiner abenteuerlichen Geschichte – und der Freundschaft zu der Löwin Sirga.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 204

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

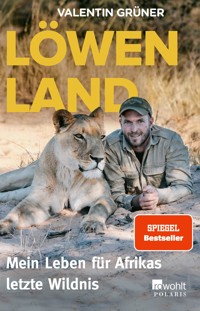

Valentin Grüner

Löwenland

Mein Leben für Afrikas letzte Wildnis

Über dieses Buch

Valentin Grüner lebt den Traum vieler Menschen: Mit Anfang 20 gab er seine Heimat, den Bodensee, für ein Leben als Wildhüter und Naturschützer in Afrika auf und zog in die Wüste Kalahari in Botswana. Als er vor neun Jahren ein verlassenes Löwenjunges fand, änderte sich alles: Die kleine Sirga bestimmte fortan seinen Alltag, wuchs heran, lernte auf Streifzügen mit Valentin zu jagen und sich selbst zu versorgen. Nur durch Willenskraft, Kreativität und Durchhaltevermögen schaffte es Valentin, für Sirga ein Reservat in der afrikanischen Wildnis zu errichten. Nun streift Sirga unter Valentins wachsamem Blick durch ihr eigenes Gelände. In seinem Buch erzählt Valentin Grüner von seiner abenteuerlichen Geschichte – und der Freundschaft zu der Löwin Sirga.

Vita

Valentin Grüner, geboren 1987 in Engen am Bodensee, lebt mittlerweile als Naturschützer, Umweltaktivist, Parkranger und Unternehmer in Botswana. Er ist der Mitbegründer des Modisa Wildlife Project und erlangte besondere Bekanntheit durch seine enge Beziehung zu der von ihm per Hand aufgezogenen Löwin Sirga.

Alexander Krützfeldt, geb. 1986 in Achim, arbeitet u.a. für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, Krautreporter, Vice und die taz und kuratiert für piqd.de besonders gute Reportagen. Zuletzt hat seine hochgelobte und für mehrere Journalistenpreise nominierte SZ-Serie «Acht Häftlinge» für große Aufmerksamkeit gesorgt. Er lebt in Leipzig.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2022

Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung Fabian Gieske

ISBN 978-3-644-01176-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Prolog: Umzug mit Löwe

Vorwort

Im Heim

Eis und Schnee

Löwen streicheln

Otter füttern

Bettys Business

Housesitter

Sirga

Kochsahne

Erste Schritte

Krallen

Lagerfeuer, Dusche, Klo

Der große Hype

Sarah

One Way Ticket

Milchzähne

Sarah in Maun

Gnus jagen

Der Ausbruch

Wildfang

Roadtrip

Nachts in der Wüste

Obelix, das Nashorn

Präsidentenbesuch

Lagerplatz

Auf den Knien

Hubert

Der Löwe an der Tankstelle

Der Umzug

Die Kehrseite

Alte Heimat

Retterin in der Not

Das große Feuer

Ende

Danksagung

Bildnachweis

Tafelteil

Prolog: Umzug mit Löwe

Wir waren fünfzehn Stunden unterwegs, Sarah, Sirga und ich. Hinter unserem Pick-up fuhren der Veterinär, die Filmcrew und mein Geschäftspartner mit dem Anhänger und der Solaranlage.

Von der Farm in Ghanzi, wo ich damals arbeitete, im Norden der Kalahari, mussten wir erst mal siebzig Kilometer über unbefestigte Piste holpern, bis wir in der Abenddämmerung den Highway erreichten. Dazu muss ich sagen, dass so eine Farm in Botswana wirklich nichts mit einem Bauernhof in Deutschland gemeinsam hatte. Es war einfach nur ein riesiges Stück Natur, auf dem einige Rinder weideten. Um die einhundert Quadratkilometer groß und umgeben von einem einfachen Zaun. Keine Felderwirtschaft, irgendwelche Gebäude oder Wege. Daneben gab es viele wilde Tiere wie Löwen, Leoparden und so weiter, die sich von dem Rinderzaun nicht beeindrucken ließen. Die Besitzer der Farmen waren davon natürlich wenig begeistert.

Siebzig Kilometer ging es also stop and go über andere Rinderfarmen und insgesamt sechzehn Viehtore. Jedes Mal mussten wir aussteigen, das Tor öffnen, wieder einsteigen, losrollen, wieder aussteigen und das Tor schließen. Bis wir den Highway erreicht hatten und endlich schneller vorankamen als fünfzehn Kilometer pro Stunde, dauerte es vier Stunden. Der Trans-Kalahari-Highway führt über eine Strecke von fast zweitausend Kilometern von Südafrika über Botswana und Namibia bis hoch nach Angola. Nun ging es deutlich schneller Richtung Süden.

Sirga lag hinten in der Transportbox auf meinem Pick-up und dämmerte auf einer Gummimatte, die ich zur Sicherheit ausgelegt hatte. Ich versuchte, während der Fahrt durch das kleine Fenster in der Fahrerkabine mit ihr zu sprechen, damit sie meine Stimme hörte und ruhig blieb. Eine Löwin, der die Nerven durchgehen, konnten wir überhaupt nicht gebrauchen. Meine einzige Sorge galt ihr und ob sie ihr neues Gehege erreichte. Am besten, bevor die Sonne aufging und es wieder so drückend heiß wurde.

Sarah saß ziemlich erschöpft auf dem Beifahrersitz. Als wir losfuhren, hatte sie schon sechs Stunden Fahrt in den Beinen gehabt, denn unser Tierarzt hatte sie aus Maun, der größten Stadt in der Region, mitgenommen. Aber als er auf der Farm in Ghanzi ankam, meinte er nur: «Valentin, wir müssen die Fahrt verschieben und in der Nacht fahren. Es wird zu heiß für das Tier.» Tagsüber sind vierzig Grad in Botswana keine Seltenheit. Wenn du einen Kugelschreiber im Auto vergisst, verschmilzt er mit dem Armaturenbrett.

Hinter mir lagen enorm harte Monate, und ich kannte die Strecke zum neuen Camp in Tsabong mittlerweile in- und auswendig. Der Weg war auch nicht schwer zu merken: Es ging einfach rund tausend Kilometer geradeaus durch die Wüste. Du musst nur einmal am Ende rechts abbiegen, also kann man sich kaum verfahren. Alle dreihundert, vierhundert Kilometer gibt es eine Tankstelle.

Im Prinzip war der Ort, an den wir jetzt umzogen, wie ein leeres Stück Nationalpark, nur dass es seit dreißig Jahren als Farmland ausgezeichnet war. Weil es aber kein Wasser gegeben hatte, hatten die Leute, denen die Farm gehörte, das Land offenbar nie genutzt. Das einzige Wasser war damals noch an die hundert Kilometer weit weg. Unser neues Zuhause war also ein unberührtes Stück Natur, anders als in Ghanzi waren hier nicht mal Weidetiere gewesen. Wir waren unterwegs zu einem weißen Fleck auf der Landkarte, mitten im Busch.

Der Südwesten des Landes hat mich immer fasziniert. Botswana ist eines der dünnbesiedeltsten Länder der Erde, und der Südwesten eine der dünnbesiedeltsten Ecken Botswanas. In Ghanzi gibt es kaum Hügel und wenige Bäume, und weil alles weggefressen wird, hat alles Dornen, und was keine Dornen hat, ist meist giftig. Auf Bildern sieht das immer hübsch romantisch aus, aber eigentlich ist die Kalahari und alles, was in ihr lebt, hart und unnachgiebig. Sogar die Bäume haben Dornen und bewegen sich kaum im Wind.

Da man nie weiß, ob die nächste Tankstelle gerade Benzin oder Diesel hat, befüllte ich beide Tanks, bevor wir den Highway verließen, um das letzte Stück nach Tsabong über Sandpiste anzutreten. Mit dem Land Cruiser kommt man in der Kalahari praktisch überall durch, das einzige Problem ist lustigerweise das Gras. Denn das Gras oder genauer gesagt die Samen verstopfen den Kühler, und dann überhitzt der Motor, und die Karre ist hinüber. Aus diesem Grund haben alle Geländewagen zur Sicherheit einen Extratank; neben dem normalen Neunzig-Liter-Tank gibt es zusätzliche einhundertfünfzig Liter hinten auf der Ladefläche des Pick-ups. Und natürlich Ersatzräder. Denn mit einem Platten hilft dir auch ein voller Tank nichts.

Während ich tankte und die kalte Nachtluft einatmete, beobachtete ich die Leute, die uns aus dem Inneren der kleinen Tankstelle beäugten. Sirga richtete sich ihrerseits ein wenig in ihrer Transportbox auf und wirkte irritiert von der ersten Neonreklame ihres Lebens. Wildtiere sind hier etwas für Touristen. Viele Einheimische können sich die Nationalparks nicht leisten und kennen oft nicht den Unterschied zwischen einem Leoparden und einem Geparden. Die meisten haben auch noch nie einen Löwen gesehen, also war es kein Wunder, dass unsere kleine Prozession so neugierig angestarrt wurde.

Vorwort

Die Kalahari ist eine der abgeschiedensten und einsamsten Gegenden der Welt. Alleine das Central Kalahari Game Reserve, der Gemsbok National Park und die angrenzenden Wildgebiete sind zusammengenommen fast dreimal so groß wie die Schweiz.

Abends kann man am Lagerfeuer einfach nur in die Stille horchen, und da ist nichts. Manchmal durchdringt das Heulen eines Schakals, das Kichern einer Hyäne oder Löwengebrüll die Stille der kalten, klaren Wüstennächte, aber da ist kein Geräusch menschlicher Zivilisation zu hören unter dem atemberaubend schönen Sternenhimmel. In der Regenzeit zirpen die Grillen, und gewaltige, weit entfernte Gewitterstürme lassen immer wieder kurz die Silhouetten der Sanddünen und Akazien aufleuchten. Angesichts dieser Weite kann ich mir manchmal kaum vorstellen, dass es da draußen Städte gibt voller Verkehr, Lärm und Leuchtreklamen. Wo Abermillionen Menschen ihrem Alltag nachgehen.

Ich sitze dann vor meinem uralten Wohnwagen in der Dunkelheit, das Feuer knackt, und Funken trudeln in die Luft, und dann denke ich oft an meine Kindheit. Und dass so unglaublich viel passiert ist, seit ich vor fünfzehn Jahren den Bodensee verlassen habe. Manchmal kann ich mein Glück kaum fassen.

Gleichzeitig ist die Arbeit als Naturschützer hart und oft deprimierend. Weil der Mensch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit alles zugrunde richtet. Ich hoffe, dieses Buch kann ein kleiner Anstoß sein. Denn man kann immer etwas verändern. Und es lohnt sich, sein Leben einem Traum zu widmen.

Im Heim

Wir hatten ein Wochenendhaus. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig hochtrabend. Es war mehr eine Hütte auf dem Land, windschief und mit Kachelofen. Es war der Rückzugsort meiner Familie, weil meine Eltern sehr viel arbeiten mussten.

Unter der Woche lebten wir auf dem Gelände eines Behindertenheims am Bodensee, wo meine Eltern als Kunsttherapeuten arbeiteten. Das Heim befand sich in Horn, direkt an der Spitze der Halbinsel Höri, von wo Fähren in die Schweiz hinüberfuhren. Es ist ein kleiner Ort mit weißer Kirche, Campingplatz mit Fahrradverleih, Seerestaurant, Segelcamp und angrenzendem Strandbad. Das Heim bestand aus zwei Gebäuden. In dem einen waren die Klassenzimmer untergebracht, und in dem anderen hatten wir eine Wohnung. Mein Vater hatte in der Einrichtung schon seinen Zivildienst gemacht und kannte die Besitzer.

Kennengelernt hatten sich meine Eltern an der Uni. Mein Vater hatte den Wehrdienst mit der Begründung verweigert, dass er an Wiedergeburt glaube, weswegen das komplett sinnlos sei mit den Waffen. Damit kam er tatsächlich durch.

Während meine Mutter den Kindern beim Malen über die Schulter blickte, war mein Vater für die Werkstätten zuständig und baute mit den Kindern alles Mögliche. Meinen Eltern war es wichtig, dass auch ihre eigenen Kinder mit natürlichen Sachen spielten, um unsere Fantasie zu fördern, deshalb besuchten meine kleine Schwester Lisa und ich einen anthroposophischen Kindergarten und durften kaum fernsehen. Wir hatten zwar ein Gerät, aber das stand im Wochenendhaus.

Unser Kindergarten war ein einstöckiger Bau mit Sandkasten vor der Tür und Kinderzeichnungen an den Wänden. Anders als meine kleine Schwester wollte ich da nie hin, denn da waren mir einfach zu viele Leute. Also lief ich regelmäßig weg, versteckte mich in der Natur und hoffte jedes Mal wieder, dass sie mich nicht finden.

In der Nähe gab es ein Naturschutzgebiet. Man lief kaum zehn Minuten durch wildes Gestrüpp, schon war man am Ufer. Der Bodensee war riesig. Im Ort gab es einen kleinen Hafen und Fischerboote, und zweimal am Tag kam eine kleine Fähre. Jollen lagen auf ihren trockenen Liegeplätzen. Am Ende vom Anlegesteg war eine Bank, von dort hatte man einen tollen Blick über das Wasser. Es roch immer etwas modrig, und man hörte die Boote leise klappern, und unter ihnen schwammen kleine Fische herum. Die kleine Bank draußen am Steg war mein Lieblingsplatz. Bei gutem Wetter konnte ich bis hinüber zur Schweiz schauen und den schneebedeckten Alpen. Ich war ein scheues Kind. Mit der Welt ringsum hatte ich wenig zu tun, vielleicht hatte ich sogar Angst. Jedenfalls suchte ich, sooft ich konnte, die Einsamkeit und Stille der Natur.

Seit meiner frühesten Kindheit fuhren wir zweimal im Jahr mit unserem Wohnmobil in Urlaub. Obwohl ich eigentlich schon im Urlaubsparadies wohnte, waren das immer die Höhepunkte des Jahres. Ich saß dann meist bei Papa vorne, und wir redeten, solange ich die Augen offen halten konnte, während er durch die Nacht fuhr. Irgendwann nickte ich weg, und wenn ich am nächsten Morgen wach wurde, war da ein heller Strand am Mittelmeer, die Luft war ganz warm, und Eidechsen saßen auf brüchigen Mauern.

Unsere Wohnung am Bodensee dagegen war klein, und da meine Eltern Wert darauf legten, dass wir nicht vor der Glotze hingen, war ich viel draußen. Ich war immer ein Entdecker. Heute denke ich, meine Eltern haben mir wirklich viele Freiheiten gelassen, wofür ich ihnen dankbar bin. Sie hätten uns einfach vor dem Fernseher parken können, das hätte ihnen vermutlich einige Sorgen erspart und das Leben erleichtert.

Auf dem Heimgelände gab es einige Tiere, mit denen ich viel Zeit verbrachte. Anfangs gab es nur ein Pferd und ein paar Schafe. Das Pferd hieß Jupiter, und ich konnte immer hingehen, wenn ich Lust hatte, und musste mich um nichts kümmern.

Daneben hatten wir auch immer eigene Haustiere. Unsere erste Katze hieß Mikesch. Sie ist uralt geworden. Meine Mutter kümmerte sich um das Tier, aber es war halt eine Katze, die brauchte nicht wirklich Pflege. Sie war schätzungsweise vierundzwanzig, als sie starb. Außerdem hatten wir Enten. Wozu man Enten hält, weiß ich bis heute nicht. Mein Vater hatte für sie ein Haus in der Werkstatt gebaut. Irgendwann brach dann der Marder ein und fraß die Enten; das war für mich als Kind natürlich nicht so schön. Wir schafften keine Enten mehr an, aber in den Teich, den mein Vater extra angelegt hatte, packte ich kurzerhand meine Wasserschildkröten.

Meine erste Landschildkröte hieß Susi, um die kümmerte ich mich, aber das war leicht. Susi haute zwar oft ab, doch zum Glück immer in dieselbe Richtung – zum Nachbarn, irgendwo aufs Feld –, deshalb kam sie nie weit. Wir holten die Tiere nie aus Zoohandlungen, sondern immer aus der Zeitung oder aus dem Tierheim. Wir bekamen die Tiere also meist umsonst, aber die Haltung und Pflege ging natürlich irgendwann ins Geld.

Mein persönlicher Zoo wuchs mit der Zeit immer weiter. Ich hatte bald noch ein Chinchilla, ein Frettchen und zwei Nymphensittiche. Der eine hieß Jockel, und er ist irgendwann weggeflogen. War wohl irgendwo ein Loch im Dach. Das Frettchen hieß Sissi, und um Sissi musste ich mich intensiv kümmern. Ich hatte einen schönen Käfig in meinem Zimmer, aber eigentlich lief es die meiste Zeit frei umher.

Sissi war ein tolles Frettchen. Leider starb sie während einer Schwangerschaft, und meine Eltern gaben noch einen Haufen Geld für den Tierarzt aus, um sie zu retten. Die Nymphensittiche starben auch irgendwann, aber um die trauerten meine Eltern eher wenig, denn sie hatten oft die Bücherwand verwüstet.

Nichtsdestotrotz päppelten sie verwaiste und verletzte wilde Vögel auf, und das war für mich besonders schön. Man lässt sie einfach draußen fliegen, wo sie auch hingehören, und anfangs kommen sie immer wieder zwitschernd zurück und sind ein Teil der Familie. Irgendwann kommen sie immer seltener, bis sie ein Nest bauen und für immer fort sind. Und das ist auf eine Weise traurig, aber auch schön, weil du weißt, sie sind jetzt frei, und du hast einen Teil dazu beigetragen.

Rückwirkend betrachtet, ziehe ich den Hut vor meinen Eltern, dass sie mit mir und all den Tieren so eine Geduld hatten. Vor allem, weil ihnen ihre Bücher so am Herzen lagen.

Eis und Schnee

Die Schulzeit stand ich nur durch, weil ich jede freie Minute draußen verbrachte. Wenn der Unterricht aus war, lud ich mein Surfbrett auf einen Handwagen und zog ihn klappernd runter zum See. Bei der Zeugnisverleihung sagte ein Lehrer zu meinen Eltern: «Der Valentin hätte ein sehr gutes Abi machen können – wenn er gewollt hätte.»

Nach dem Abi schmiedeten alle große Pläne. Das Heim war zwischenzeitlich bei einem Feuer fast komplett abgebrannt, und wir wohnten mittlerweile in einem großen Haus, nicht mehr am See, aber auch auf dem Land. Trotzdem war es nicht dasselbe, mir fehlte das alte Leben sehr.

An den Wochenenden ging ich mit meinen Freunden in unsere Stammkneipe, einen Pub. Es gab nur eine sehr kleine Bar, getrunken wurde Cola-Weizen und zu späterer Stunde nur noch Weizen, und wenn entsprechend was los war, wurden die Tische weggeräumt, damit getanzt werden konnte. Wobei ich nie getanzt habe, das war noch nie so mein Ding.

Wir lehnten oft an der Bar und sprachen über die Zukunft, über Studienplätze und Zugangsvoraussetzungen. Über den Zivildienst und Berufswünsche. Über Reisen, Länder und Städte. Wie spannend alles würde. Meine Zukunft sah zunächst nicht gerade spannend aus, auch wenn ich längst eine Ahnung hatte, in welche Richtung es mich ziehen würde. Seit einem Diaabend bei meinen Großeltern in Bremen, als meine Tante Bilder ihrer Safari zeigte, war ich angefixt. Ich war damals acht Jahre alt, und nach dem Diavortrag durfte ich wach bleiben und den Film «Serengeti darf nicht sterben» mit anschauen. Und als ich vor dem Fernseher saß und mich diese Bilder überwältigten, die Weite, wurde mir klar, dass ich etwas mit Tieren in Afrika machen musste.

An diesem Abend beschloss ich: Da werde ich einmal wohnen. Meine Mutter brachte eines Tages eine VHS-Kassette mit, der Film hieß «Sirga, die Löwin». Er erzählt die Geschichte eines afrikanischen Jungen, der in einem Dorf aufwächst. Eines Tages bringt eine Löwin ihm ihr Baby, um selbst wieder jagen gehen zu können. Ich konnte mich damals direkt reinträumen und war dieser Junge. Wer hätte gedacht, dass mein Traum viele Jahre später Wirklichkeit werden sollte?

Jedenfalls fasste ich schon früh die Idee, Tiermedizin zu studieren. Und an diesen Abenden im Pub als frischgebackener Abiturient reifte der Plan, nicht in Deutschland zu studieren, sondern im Ausland auf Englisch, denn ich wollte danach ja nach Afrika. Doch zugleich war mir klar, dass meiner Familie für ein Auslandsstudium, noch dazu womöglich an einer Privatuni, schlicht das Geld fehlte. Also war mein vorläufiger Plan, erst einmal arbeiten zu gehen und Geld für das Studium zu verdienen.

Raphael, ein Mitschüler, der in der Oberstufe ein Jahr in Kanada verbracht hatte, erzählte, dass man in Kanada richtig Kasse machen könnte. Er hatte noch Kontakt zu seiner ehemaligen Gastfamilie und meinte, wir könnten bestimmt bei ihnen unterkommen. Nach einer durchzechten Nacht, in der alle wieder von ihren Plänen berichtet hatten, machten Raphael und ich Ernst und kümmerten uns um Work-and-Travel-Visa, mit denen wir ein Jahr in Kanada arbeiten durften. Ich musste noch mein Motorrad verkaufen, um mir den Flug leisten zu können, dann packten wir die Rucksäcke. Raphael hatte tatsächlich organisiert, dass wir in der ersten Zeit auf der Farm seiner ehemaligen Gastfamilie wohnen konnten.

Ich kannte Kanada hauptsächlich aus Dokus über Krabbenfischer – das waren Menschen, die hart arbeiteten und in der Regel, wie ich auch, nichts gelernt hatten. An einem guten Tag brachten sie einen Haufen Kohle mit nach Hause, weswegen ich dachte: Das ist doch perfekt für mich. Und so stiegen wir hoch motiviert in den Flieger und überquerten den Atlantik. Als wir viele Stunden später mit blinkenden Tragflächen auf dem Rollfeld einer Kleinstadt namens Prince George landeten, mitten in der Provinz British Columbia, waren es direkt minus zwanzig Grad, und der Wind pfiff uns den Schnee mitten ins Gesicht.

Chase, der Sohn der Familie, holte uns in diesem Gestöber ab, und mir wurde langsam klar, wie groß das Land war, wie enorm die Distanzen waren, die man zurücklegen musste. Wir fuhren etwa fünf Stunden zur Farm. Der Schnee türmte sich bedrohlich an den Straßenrändern auf, und unser riesiger Geländewagen mühte sich durch die einsetzende Dunkelheit. In den tiefen Wäldern sah ich im Kegel der Scheinwerfer die ersten Elche meines Lebens unschlüssig zwischen den Bäumen stehen. Ganz romantisch, dieses British Columbia.

Endlich erreichten wir die Farm seiner Familie, auf der Chase eine eigene Cabin bewohnte. Es war ein schlichtes Blockhaus mit Ofen, in dem wir unsere Sachen auf die Betten schmissen.

Für Essen und Unterkunft arbeiteten wir auf der Farm. So konnten wir erst mal Fuß fassen, bevor wir uns nach einem Job umsahen, bei dem wir Geld verdienen konnten. Es war tiefster Winter, und von den Dächern hingen lange Eiszapfen herab. Wir hackten Holz für die Öfen und standen bei minus zwanzig Grad draußen – im T-Shirt, weil wir so schwitzten. Raphael und ich riefen nur: «Mann, das ist so geil hier!», während wir mit dem Frontlader Gras zu den Kühen schütteten – und abends, wenn wir heimkamen, lagen die Nordlichter sattgrün über den Wäldern und knisterten.

Abendessen gab es immer im Haupthaus der Farm, wo alle um einen riesigen Esstisch herum saßen. Die Mutter, Peggy, konnte wahnsinnig gut kochen. Ich aß zum ersten Mal frittierte Zwiebelringe – und wusste nicht, wie ich bis dahin ohne sie hatte leben können. Außerdem gab es zu allem «gravy», eine schwere Bratensoße aus Pilzen, Cranberrys und Möhren. Ich glaube, in Kanada wird alles mit gravy gegessen.

Russell, der Vater, hing nach dem Abendessen oft am Telefon, um uns eine lukrative Arbeit zu besorgen. Tagsüber war er auf der Farm beschäftigt, wo er nebenher Lkws und Geräte für den Straßenbau vermietete, und man muss sagen, er arbeitete jeden Tag wie ein Tier. Natürlich wollten wir ihn nicht hängen lassen und einen guten Eindruck machen. Beide kümmerten sich wahnsinnig gut um uns, und ich fühlte mich wie zu Hause. Mit meinen Eltern hatte ich in dieser Zeit wenig Kontakt. In den ersten sechs Monaten schrieb ich kaum mal ein paar Zeilen, nur meiner damaligen Freundin in Deutschland schrieb ich regelmäßig Briefe. WhatsApp gab es noch nicht. Ansonsten meldete ich mich bei niemandem.

Eines Abends, wir saßen gerade am Esstisch, meinte Russell, er habe da vielleicht einen Job für uns. Ich war anfangs ziemlich still bei den Mahlzeiten, weil ich kaum Englisch sprach – ich konnte ein Bier bestellen oder etwas zu essen, aber das war’s dann auch. Russell erzählte, sein Bruder arbeite in leitender Funktion in einem Tagebau, da gäbe es richtig Geld zu verdienen. Wir hätten ja gezeigt, dass wir hart arbeiten könnten. Ob wir interessiert seien?

Ich glaube, Russell machte sich schon Sorgen wegen meiner mangelnden Englischkenntnisse, als er ein telefonisches Bewerbungsgespräch vereinbarte. Aber Raphael und ich meinten beide: «Das machen wir jetzt», wir hatten die weite Reise schließlich vor allem angetreten, um Geld zu verdienen. Das Interview gestaltete sich dann erfreulich schlicht. Sie wollten lediglich wissen, ob wir ein gültiges Visum haben, und das war auch alles. Ich war ziemlich erleichtert.

Nach einem herzlichen Abschied wurde es dann eine sehr lange Fahrt mit dem Greyhound-Bus über die Rocky Mountains in die angrenzende Provinz Alberta. Am Telefon hatten sie gesagt, dass wir lange arbeiten und Schaufeln für Bagger zusammenbauen müssten, die dann im Sand buddeln. Wir wussten nicht so recht, auf was wir uns da eingelassen hatten.

Diese Riesenbagger wiegen etwa eintausendfünfhundert Tonnen und fahren zwei Kilometer pro Stunde, weswegen sie am Einsatzort montiert werden müssen. Hinter jedem Bagger fährt ein Lkw mit einem Generator für die Stromversorgung, weil die Maschinen zu groß für Dieselmotoren sind. Riesige Elektromotoren bewegen also diese Ungetüme, und diese Bagger beladen wiederum gigantische Lastwagen, die den Matsch aus dem Tagebau fortschaffen. Es war unglaublich, diese Riesen in Aktion zu sehen.

Im Norden Albertas wird Öl aus Sand gewonnen. Beim Ölsandabbau geht es um gewaltige Mengen, denn es werden etwa zwei Tonnen Sand benötigt, um ein Barrel Öl zu gewinnen. Dazu müssen ganze Wälder gerodet werden, außerdem stößt das Ganze unfassbar viel CO2 aus. Es handelt sich also um eine höchst ineffektive, teure und umweltzerstörende Industrie. Als wir dort ankamen, standen wir am Rande einer Mondlandschaft, die sich bis zum Horizont erstreckte. Dieser Anblick passte mal so gar nicht zu dem Bild, das ich von Kanada hatte.

Wir wurden in einem Containerdorf in einiger Entfernung von dem Tagebau untergebracht. Weil niemand bei bis zu minus vierzig Grad freiwillig die Hose auszog, hatten selbst die Toiletten-Container riesige Heizlüfter mit Rohren so groß, dass man bequem hätte drin sitzen können. Alles wurde so beheizt, die Büros, die Werkstätten. Selbst die Metallteile mussten beheizt werden, um sie schweißen zu können. Da wir die Neuen waren, wurde uns erst mal die Aufgabe übertragen, halb gefrorene Kacke aus den Toiletten zu kratzen. Wir arbeiteten zwölf Stunden am Stück.

Die Sache mit den Überstunden war, dass die ersten acht Stunden regulär bezahlt wurden, die folgenden vier aber doppelt. Da jeder möglichst viel Geld mit nach Hause nehmen wollte, blieb einem kaum etwas anderes übrig. Da die Hin- und Rückfahrt aus dem Container-Camp eine Stunde dauerte, blieb nicht mehr viel Freizeit übrig. Die Camps beherbergten Hunderte Arbeiter. Man bekam Essen, ein Zimmer, und jeder hatte sogar sein eigenes Bad. Frühmorgens