10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Daniela Dröscher erzählt vom Aufwachsen in einer Familie, in der ein Thema alles beherrscht: das Körpergewicht der Mutter. Ist diese schöne, eigenwillige, unberechenbare Frau zu dick? Muss sie dringend abnehmen? Ja, das muss sie. Entscheidet ihr Ehemann. Und die Mutter ist dem ausgesetzt, Tag für Tag. »Lügen über meine Mutter« ist zweierlei zugleich: die Erzählung einer Kindheit im Hunsrück der 1980er, die immer stärker beherrscht wird von der fixen Idee des Vaters, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für alles, was ihm versagt bleibt: die Beförderung, der soziale Aufstieg, die Anerkennung in der Dorfgemeinschaft. Und es ist eine Befragung des Geschehens aus der heutigen Perspektive: Was ist damals wirklich passiert? Was wurde verheimlicht, worüber wurde gelogen? Und was sagt uns das alles über den größeren Zusammenhang: die Gesellschaft, die ständig auf uns einwirkt, ob wir wollen oder nicht? Schonungslos und eindrücklich lässt Daniela Dröscher ihr kindliches Alter Ego die Jahre, in denen sich dieses »Kammerspiel namens Familie« abspielte, noch einmal durchleben. Ihr gelingt ein ebenso berührender wie kluger Roman über subtile Gewalt, aber auch über Verantwortung und Fürsorge. Vor allem aber ist dies ein tragik-komisches Buch über eine starke Frau, die nicht aufhört, für die Selbstbestimmung über ihr Leben zu kämpfen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Daniela Dröscher

Lügen über meine Mutter

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Daniela Dröscher

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Daniela Dröscher

Die Autorin

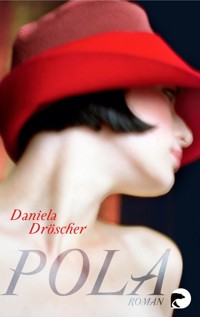

Daniela Dröscher, Jahrgang 1977, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, lebt in Berlin. Promotion im Fach Medienwissenschaft an der Universität Potsdam sowie ein Diplom in »Szenischem Schreiben« an der Universität Graz. Ihr Romandebüt »Die Lichter des George Psalmanazar« erschien 2009, es folgten der Erzählband »Gloria« (2010) und der Roman »Pola« (2012) sowie das Memoir »Zeige deine Klasse« (2018). Sie wurde u.a. mit dem Anna Seghers-Preis, dem Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds sowie dem Robert-Gernhardt-Preis (2017) ausgezeichnet. Der Roman »Lügen über meine Mutter« (2022) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Das Buch

»Lügen über meine Mutter« erzählt von einer Kindheit im Hunsrück der 1980er, die beherrscht wird von der fixen Idee des Vaters, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für alles, was ihm versagt bleibt: die Beförderung, der soziale Aufstieg, die Anerkennung in der Dorfgemeinschaft. Und zugleich ist es eine Befragung des Geschehens durch die Tochter aus heutiger Perspektive: Was ist damals wirklich passiert? Und was sagt uns das über die Gesellschaft, die ständig auf uns einwirkt, ob wir wollen oder nicht? Schonungslos und eindrücklich lässt Daniela Dröscher ihr kindliches Alter Ego die Jahre, in denen sich dieses »Kammerspiel namens Familie« abspielte, noch einmal durchleben. Ihr gelingt ein ebenso berührender wie kluger Roman über subtile Gewalt, aber auch über Verantwortung und Fürsorge. Vor allem aber ist dies ein tragikomisches Buch über eine starke Frau, die nicht aufhört, für die Selbstbestimmung über ihr Leben zu kämpfen.

Inhaltsverzeichnis

Meine Mutter passt in keinen Sarg.

Motto

EINS

Kapitel 1

Zwischenkapitel: In einer früheren Version

Kapitel 2

Zwischenkapitel: Mein Vater hat als einer der ersten ...

Kapitel 3

Zwischenkapitel: Nicht immer und überall ...

Kapitel 4

Zwischenkapitel: Das Wort »Kur« ist in meiner Erinnerung ...

Kapitel 5

Zwischenkapitel: Es ist sonderbar, ...

Kapitel 6

Zwischenkapitel: Ich habe die Tatsache, ...

Kapitel 7

Zwischenkapitel: Lange Zeit war meine Mutter ...

Kapitel 8

Zwischenkapitel: Die unausweichliche, unvermeidbare Frage ...

Kapitel 9

Zwischenkapitel: Warum hatte meine Mutter keine engere Freundin?

Kapitel 10

Zwischenkapitel: Was ich als Kind nicht verstand ...

Kapitel 11

Zwischenkapitel: In dem Kammerspiel mit Namen »Familie« ...

Kapitel 12

Zwischenkapitel: Ich war gerade mal zwölf ...

ZWEI

Kapitel 1

Zwischenkapitel: Ich muss jedes Mal schlucken ...

Kapitel 2

Zwischenkapitel: Oft habe ich mich gefragt ...

Kapitel 3

Zwischenkapitel: Ein Grundpfeiler der Väterherrschaft lautet ...

Kapitel 4

Zwischenkapitel: Das Idealbild meines Vaters ...

Kapitel 5

Zwischenkapitel: Das Verhältnis meiner Mutter zur deutschen Sprache ...

Kapitel 6

Zwischenkapitel: Der Ehe meiner Eltern ...

Kapitel 7

Zwischenkapitel: In dem Moment ...

Kapitel 8

Zwischenkapitel: Vielleicht hatte deine Traurigkeit ...

Kapitel 9

Kapitel 10

Zwischenkapitel: Wann genau hat meine Mutter angefangen ...

Kapitel 11

Kapitel 12

Zwischenkapitel: »Warum bist du damals nicht einfach gegangen?«

DREI

Kapitel 1

Zwischenkapitel: Die wohlhabende oder auch nur ...

Kapitel 2

Zwischenkapitel: Erst im Gespräch mit meiner Mutter ...

Kapitel 3

Zwischenkapitel: Seit ich denken kann ...

Kapitel 4

Zwischenkapitel: Warum hatte meine Mutter ...

Kapitel 5

Zwischenkapitel: Seine Arbeit zu verlieren ...

Kapitel 6

Zwischenkapitel: Ich glaube, dass an meiner Mutter ...

Kapitel 7

Zwischenkapitel: Es ist seltsam ...

Kapitel 8

Zwischenkapitel: Ich staune, als eine Therapeutin ...

Kapitel 9

Zwischenkapitel: Lange Zeit habe ich die Obsession ...

Kapitel 10

Zwischenkapitel: »Hals und Beinbruch«, sagt man ...

Kapitel 11

Zwischenkapitel: Ein Bild, das meine Mutter häufig verwendet ...

VIER

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Zwischenkapitel: Das ganze 20. Jahrhundert hindurch ...

Kapitel 4

Zwischenkapitel: Kaum etwas bewundert meine Mutter ...

Kapitel 5

Zwischenkapitel: Die verzweifelten Diät-Versuche ...

Kapitel 6

Kapitel 7

Zwischenkapitel: Wie tragisch, denke ich ...

Kapitel 8

Zwischenkapitel: Was ist das für ein Moment ...

Kapitel 9

Zwischenkapitel: Ist das hier eine Geisteraustreibung?

Kapitel 1o

Zwischenkapitel: Am Höhepunkt seiner Paranoia ...

Kapitel 11

Zwischenkapitel: »Und?«

Dank

Zitate im Buch

Meine Mutter passt in keinen Sarg. Sie ist zu dick, sagt sie. Nach ihrem Tod soll die Asche nicht in einer Urne aufbewahrt werden, sondern einfach über das offene Wasser zerstreut.

Seit ein paar Jahren lebt meine Mutter am Haff. Es ist der nordöstlichste Punkt des Landes. Näher an Polen, also dem Land ihrer Geburt, geht es nicht.

Wir sprechen viel über den Tod. Eigentlich spricht nur sie davon. Es ist ihr Gewicht, das ihr zu schaffen macht, und das, obwohl sie keines der klassischen Leiden hat, die Ärzte dicken Menschen unbesehen attestieren. Ihre Schmerzen sitzen in den Muskeln, den Gelenken.

Ich kann über vieles mit meiner Mutter reden. Über fast alles eigentlich. Das Einzige, woran wir nie rühren, ist die Frage nach dem Geld. Wie es aussieht, wird sie dieses Geheimnis niemals preisgeben. Sie selbst würde vermutlich bestreiten, je ein Geheimnis gehabt zu haben.

Und ob du welche hast, denke ich. So wie jeder Mensch drei Leben hat. Ein öffentliches, ein privates und ein geheimes.

Mein Blick wandert über ihre Bücherregale. Tolstoi, überlege ich. Meine Mutter liebt Anna Karenina. Vielleicht könnten wir über den dramatischen Ruin von Tolstois Heldin ins Gespräch kommen?

»›Alle glücklichen Familien …‹«, hebe ich an, doch da dreht meine Mutter bereits den schönen Kopf beiseite.

»Ach was. Unglück.«

Jawohl, Unglück!, denke ich. Ihr Unglück lag meine ganze Kindheit und Jugend über wie Blei auf meinen Schultern. Deshalb ist das hier nicht nur ihre, es ist auch meine Geschichte.

»Wenn du nicht endlich redest«, drohe ich, »muss ich etwas erfinden. Ich muss lügen.«

»Nur zu. Das ist ja dein Beruf.«

Meine Mutter lächelt geschmeichelt und keineswegs beeindruckt. Fast so, als wäre sie gern die Heldin in meinem Roman. Ich dagegen klinge wie ein schüchternes Kind. Nicht wie eine Schriftstellerin.

Die Geschichte, die mir vorschwebt, ist eine Geschichte mit viel Schminke, blonden Perücken, Trapez und doppeltem Boden. Eine in vielerlei Hinsicht absolut ଁktive Geschichte. In der Philosophie beschreibt die Fiktion ein »methodisches Hilfsmittel bei der Lösung eines Problems«. Mein Problem lautet: Es gibt in meiner Familie so viele Geheimnisse, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Die Sache mit dem Geld ist nur eines davon.

Dass auch meine Mutter, obwohl sie mir so nah ist, manchmal so rätselhaft vorkommt, liegt auch an meinem Vater. Für ihn ist sie der mysteriöseste Mensch der Welt. Zugleich behauptet er, bis ins letzte Detail über sie Bescheid zu wissen.

»Deine Mutter kennt kein Maß. Nicht beim Geld und nicht beim Essen«, höre ich ihn sagen. »Daran ist nichts rätselhaft.«

Durch einfache Erklärungen wie diese hat er meine Mutter über die Jahre stigmatisiert. Und ich, ich habe ihm geglaubt, irgendwann oder jedenfalls dann und wann.

Als Kind stand ich immer zwischen den beiden, wie eine kleine Privatdetektivin. Nur dass ich auf eigene Rechnung ermittelte. Für ein Kind, dessen Aufmerksamkeit permanent im Außen zwischen den Erwachsenen umherwandert, ist es schwer, zwischen Lügen und Geheimnissen zu unterscheiden.

Wenn ich meine subjektive Wahrheit über das Geld und alles andere herausfinden will, muss ich meine Eltern in Figuren verwandeln. Figuren, die mir dabei helfen, zu verstehen, wer hier eigentlich welche Lügen über wen erzählt hat.

Ein letztes Mal zögere ich. Wie kann ich über meine Mutter schreiben, ohne den Blick meines Vaters auf sie zu wiederholen?

»Fang einfach an«, sagt meine Mutter mit einem Mal leise. »Los. Du schaffst das.«

»Was?«, frage ich.

»Na, deine Geschichte so zu erzählen, dass ich geschützt bin.«

»Wodurch geschützt? Was meinst du?«

»Na wodurch schon?« Sie lächelt. »Durch dich natürlich.«

»Sag Wahrheit ganz

doch sag sie schräg

Erfolg liegt im Umkreisen

Zu strahlend tagt der

Wahrheit Schock

Unserem Begreifen

Wie Blitz durch freundliche Erklärung

Gelindert wird

dem Kind

Muss Wahrheit sachte blenden

Sonst würde jeder blind.«

Emily Dickinson

»Ein rechter Scheißdreck war’s!

Altmodisch bis provinziell war’s!

Des war’s!«

Monaco Franze

EINS

1983: Internationales Jahr der Kommunikation Vogel des Jahres: die Uferschwalbe

Kapitel 1

Ich saß auf dem Rücksitz unseres orangefarbenen VW Käfers. Im Fußraum der Beifahrerseite stand die lederne Reisetasche, die sonst nur für den Sommerurlaub hervorgeholt wurde. Auch der Kofferraum war voll mit Gepäck. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte.

Es war noch früh am Morgen. Meine Mutter hätte auf der Arbeit sein müssen, ich im Kindergarten. Stattdessen fuhren wir über die Bundesstraße in Richtung Himmelstädt, wo meine Großeltern lebten.

»Wissen Oma und Opa, dass wir kommen?«, fragte ich. Meine Mutter nickte bloß, sagte aber nichts.

Ich suchte ihr Gesicht im Rückspiegel. Sie starrte auf die Fahrbahn und gab sich Mühe, ihre Tränen vor mir zu verbergen.

Das kannte ich gut. »Nicht vor dem Kind«, sagte mein Vater immer. Er wollte nicht, dass ich ihre Auseinandersetzungen mitbekam.

Die beiden stritten fast täglich, genauer gesagt stritt er, meine Mutter wehrte sich nur. Meist begann der Streit am Abend, wenn mein Vater aus dem Büro kam und sich darüber beklagte, dass er seine Frau »zu dick« fand. Heute hatte er schon beim Frühstück damit angefangen.

Ich sah, wie meine Mutter tapfer die Tränen auf dem schmalen Strich ihrer Unterlider balancierte. Ich tastete nach meiner Puppe Iwona, die neben mir auf dem Sitz hockte. Zusammen mit Pepper, dem schwarzen Kater, war sie mein Ein und Alles. Die Kindergartenkinder im Dorf hatten alle ein Geschwisterchen. Ich hatte Iwona.

Um meine Mutter aufzuheitern, beschloss ich, eine Reihe meiner Lieder anzustimmen. Dazu stellte ich mich breitbeinig und aufrecht in den schmalen Zwischenraum hinter die Handbremse. Ich liebte diesen Platz, man konnte von dort ganz frei auf die Fahrbahn sehen. Anders als bei meinem Vater musste ich bei unseren Fahrten mit dem Käfer nie angeschnallt sein.

Während ich sang, sausten die weißen Mittelstreifen unter dem Wagen hindurch. Zu den Seiten sah man Weinberge, dann wieder Wiesen, nur vereinzelt erschienen Häuser an den Hängen.

Mir kam die Fahrt nach Himmelstädt komisch vor. Wir waren lange nicht bei meinen Großeltern gewesen und sie ewig nicht bei uns. Vorher hatte es ständig Streit gegeben zwischen ihnen und den Eltern meines Vaters, die bei uns im Haus wohnten. Meiner Mutter war es nicht gelungen zu vermitteln. Und mein Vater hatte es nur halbherzig versucht.

Mit einem Mal geriet die ziehende Landschaft ins Stocken. Ein Stottern durchfuhr den Wagen. Es war, als ob ein Riese am Kofferraum zupfte. Ich schrie auf und klammerte mich an die Kopfstützen. Der Wagen ruckelte und sprang, meine Mutter riss das Steuer herum und schaffte es irgendwie, ihn auf den Seitenstreifen zu lenken. Mein Kopf tat weh. Ich war mit voller Wucht erst gegen den Autohimmel, dann gegen Iwona geknallt.

»Ist alles in Ordnung?« Meine Mutter beugte sich zwischen den Sitzen hindurch und befühlte meine Stirn.

Ich nickte, um sie zu beruhigen.

»Bist du sicher?« Tröstend strich sie mir den blonden Pony aus dem Gesicht.

»Was ist passiert?«, fragte ich benommen.

Meine Mutter drehte sich zurück zum Armaturenbrett.

»Ich hab vergessen zu tanken.«

Wenig später liefen wir über den Seitenstreifen der Bundesstraße. Mein Arm schaffte es nicht, den klobigen Benzinkanister weit genug von mir wegzuhalten, bei jedem Schritt schlug das leere Metall gegen meine Beine. Es war mühsam, aber meine Mutter trug ihre hochhackigen offenen Schuhe, die Zehennägel waren rot lackiert, von ihren Augen leuchtete blauer Lidschatten. Ich fand, dass ein rostiger Benzinkanister zu dieser »Aufmachung«, wie Martha-Oma, die Mutter meines Vaters, das immer nannte, nicht passte.

Es war für einen Apriltag ungewöhnlich heiß, und meine Mutter hatte es eilig. Selbst jetzt, in der Hitze, war sie darauf bedacht, dass ihr Gang elegant und mühelos wirkte, als würde sie schweben. Ich ließ mich immer wieder ein Stück hinter sie zurückfallen. Ich mochte, wie die Sonne unsere Schemen auf den Asphalt zeichnete. Der Schatten meiner Mutter war groß und breit, meiner war schmal und kurz, und ich versuchte mit jedem Schritt, in ihrer Silhouette zu bleiben.

In den Wochen zuvor waren die Wörter »Kalorien«, »Diät« und »Sommerurlaub« durch unsere Wohnung gegeistert. Mein Vater wollte, dass meine Mutter eine »Kur« machte. Meine Mutter weigerte sich aber, da sie sich selbst keineswegs zu dick fand.

Martha-Oma pflichtete ihm bei, »ungefragt«, wie sich meine Mutter beschwerte. Meine Oma mochte meine Mutter nicht, und die Eltern meiner Mutter mochte sie ebenso wenig. Die Familie kam »von auswärts«, behauptete sie. Sie waren aus Polen und zugleich Deutsche, also »Schlesiendeutsche«, was ich furchtbar kompliziert fand.

»Da, Mama, da.« Vor Aufregung stolperte ich fast über den Kanister.

Wenige Meter vor uns war eine Notrufsäule am Seitenrand aufgetaucht, sie leuchtete so orange und hell wie unser Käfer. Meine Mutter schüttelte den Kopf und zog mich im Vorbeigehen weiter.

»Aber Papa sagt, dass man damit den ADAC rufen kann.«

Mein Vater hatte mir erklärt, wie das funktionierte. Die gelben Engel hießen die Leute vom Autodienst.

Meine Mutter lachte. Es war kein echtes Lachen, und ich mochte es nicht, wenn sie so spöttisch klang.

»Nicht, wenn man vergessen hat zu tanken.« Sie sah mich eindringlich an. »Du darfst Papa nichts davon sagen. Hörst du?«

Ich nickte, spürte aber ein heißes Flimmern im Nacken. Lügen, weinen und mit Essen spielen, das waren die drei Todsünden. Lügen war die tödlichste von allen. Nichts hasste meine Mutter so sehr.

»Du weißt doch, wie er ist«, sagte sie entschuldigend.

Es stimmte, mein Vater würde sich furchtbar aufregen, wenn er von ihrem Missgeschick erfuhr. In seinem Beruf musste alles exakt zugehen. Er konstruierte Getriebe, die andere Getriebe überprüften, und ein Fehler konnte Menschen das Leben kosten. Flugzeuge konnten abstürzen, Züge entgleisen, Formel-1-Rennwagen aus der Bahn geschleudert werden und ungebremst in die Tribüne rasen. Ich sah ein, dass es besser war, ihm nichts von dem leeren Tank zu erzählen.

»Schau. Wir sind gleich da.«

Tatsächlich konnte man in der Ferne ein Häuschen mit meerblau wehenden Fahnen erkennen.

Als wir die Tankstelle erreichten, hielt ich den Atem an, so beißend war der Benzingeruch.

»Atme durch den Mund«, befahl meine Mutter.

»Na? Liegen geblieben?«

Der Blick des Tankwarts verfing sich im Nu in der Gestalt meiner Mutter. Ich mochte nicht, wie der Mann sie betrachtete. Seine Augen wanderten erst ihren wadenlangen Jeansrock und dann den dünnen Pullover entlang. »Zu dick« schien er sie nicht zu finden.

Sein Blick streifte mich nur flüchtig. Ich aber ließ ihn nicht aus den Augen, so wie er meine Mutter nicht aus den Augen ließ, während er den Hahn in den Kanister steckte und glucksend Benzin hineinplätschern ließ.

Meine Mutter schob die Handtasche vor sich, zog ihr Portemonnaie hervor und verschränkte die Arme. Erst da fiel mir auf, dass etwas fehlte.

»Iwona.« In der Eile hatte ich sie im Auto vergessen.

»›Iwona‹. Ist das deine Schwester?« Die Stimme des Tankwarts hatte plötzlich einen seltsamen Unterton. Ich musste den Namen laut gerufen haben.

»Es ist nur eine Puppe. Und sie heißt Yvonne«, sagte meine Mutter schnell und schaute mich dabei drohend an. Tatsächlich hieß das Puppen-Modell im Original »Yvonne«, aber meine Himmelstädter Oma, die »von auswärts« kam, hatte sie vor lauter Heimweh in »Iwona« umgetauft.

»So. Bitte schön.« Der Mann zog den Hahn aus dem Kanister.

Meine Mutter öffnete ihr Portemonnaie. Ihre Handbewegungen waren erst konzentriert, wurden dann aber immer hektischer. Schließlich hob sie den Blick.

»Ich hab nicht genug Bargeld«, presste sie hervor.

Der Tankwart sah meine Mutter nun ohne jede Schwärmerei an.

»Ja, und was jetzt?«

Ich sah, wie meine Mutter die Zähne zusammenpresste und die Lippen nach innen rollte. Es war nicht das erste Mal, dass sie ohne Geld unterwegs war. Auch beim Metzger oder im Blumenladen ließ sie manchmal »anschreiben«. Nur waren das Leute, die sie kannten.

Der Tankwart musterte sie erneut von Kopf bis Fuß.

»Normalerweise müsste ich die Polizei rufen.«

Erschrocken sah ich zu meiner Mutter. Sie wirkte gefasst, aber ich wusste, wie es aussah, wenn sie ihre Wut unterdrückte.

Einen Moment lang stand sie einfach da und betrachtete die Weinberge, die sich auf der gegenüberliegenden Seite der Straße erhoben.

»Wissen Sie was«, seufzte sie dann. »Ich bringe Ihnen das Geld morgen. Und dazu einen selbst gebackenen Kuchen. In Ordnung?«

Der Mann zögerte. »Können Sie sich denn ausweisen?« Hastig zog meine Mutter ihre Papiere aus der Brieftasche. Der Tankwart schaute prüfend auf das Passfoto, dann nickte er, und wenige Minuten später liefen wir schon wieder auf dem Seitenstreifen zurück zum Auto.

Meine Mutter schleppte den schweren Kanister. Mit jedem Schritt platschte das Benzin.

Als ich ihr helfen wollte, winkte sie ab.

»Was macht dein Kopf? Ist wieder alles in Ordnung?«, fragte sie, aber es klang mehr nach Vorwurf als nach Sorge.

Ich nickte, obwohl ein dumpfer Schmerz in meinen Schläfen pochte. So liebevoll meine Mutter war, so plötzlich konnte ihre Stimmung umschlagen.

Den Rest des Weges sprach sie kein Wort mehr. Immer wieder blieb sie stehen, um kurz Atem zu holen. Mehrere Male knickte sie fast um. Es sah furchtbar ungesund und gar nicht mehr elegant aus, aber auf die Idee, die Stöckelschuhe auszuziehen, kam sie nicht.

Nachdem sie den Tank gefüllt hatte, schraubte sie den Kanister zu und sah erst mich, dann den Käfer mit scharfem Blick an.

»So. Dann fahren wir eben wieder nach Hause«, sagte sie und öffnete geräuschvoll die Tür.

In einer früheren Version meines Textes setzt meine Mutter kurzerhand die Tankstelle in Brand. Auch wenn sie dazu in der Realität niemals in der Lage gewesen wäre, entspricht dieses Bild meiner kindlichen Angst.

Wann immer ich später solch explosiven, zwischen Wut und Ohnmacht schwankenden Figuren begegnete, musste ich an meine Mutter denken: Kleists Michael Kohlhaas, Ulrike Meinhof usf.

Ähnlich wie bei diesen Figuren hat ihre ohnmächtige Wut etwas mit Geld zu tun. Mit der Rebellion gegen die Tatsache, dass es so etwas wie Geld gibt oder geben muss.

Kaum etwas ist meiner Mutter im Leben so wichtig wie ihre finanzielle Unabhängigkeit. Geiz ist ihr zutiefst fremd. Doch die Ungläubigkeit, über eigenes Geld zu verfügen, ist sie nie ganz losgeworden. Immer wieder muss ich mir klarmachen, wie ungewohnt es für Frauen damals noch gewesen sein muss, ein eigenes Konto zu besitzen. Ebenso neu war es, einen Beruf wählen zu können, einen, der nicht von den Eltern ausgesucht, oder eine Stelle anzutreten, die nicht einfach vom Ehemann gekündigt werden konnte. Erst seit 1977, dem Jahr meiner Geburt, erhielten Frauen dieses Recht auf berufliche Selbstbestimmung.

Ich sehe meine Mutter vor mir, wie sie ihr Portemonnaie öffnet. Im Kaufhaus, in der Fußgängerzone. Etwas daran wirkt verschämt und zugleich stolz. Es ist dieselbe Haltung, mit der sie aus dem Schlafzimmer hervortritt, wann immer sie mir ein neues Kleidungsstück vorführt.

Kapitel 2

An den Tagen nach dem Vorfall bemühte ich mich, unseren sonderbaren Ausflug mit keinem Wort zu erwähnen. Noch nie hatte ich etwas so Aufregendes so streng geheim halten müssen. Es kostete mich große Konzentration, meinem Vater nicht aus Versehen doch zu erzählen, wie sehr sich der Tankwart über den Kuchen gefreut hatte. Sogar ein Portemonnaie hatte meine Mutter ihm geschenkt. Durch ihre Arbeit in der Lederwarenfabrik besaß sie viele schöne »Muster«.

Meine Mutter tat das Ihre, um das Missgeschick geheim zu halten. Ihre größte Not bestand darin, die Beule auf meinem Stirnansatz zu kaschieren. Selbst durch den dichten Pony schimmerte es blauviolett hindurch. Wann immer ich Martha-Oma begegnete, lief ich daher mit gesenktem Kopf, aus Angst, sie könnte uns verpetzen.

»Was hott dann das Kind«, grummelte sie. »Macht ä Gesiescht wie drei Dach Räjewetter.«

Dann aber kam ein Brief von der Polizei, und noch bevor meine Mutter ihn an sich nehmen konnte, fischte Martha-Oma das Schreiben zielsicher aus der Post, um es meinem Vater am Abend zu präsentieren.

Die Wohnung meiner Großeltern lag direkt unter unserer eigenen, man musste nur die graue Marmortreppe rauf- oder runterlaufen. Getrennte Briefkästen waren da nicht nötig, hatte mein Vater bei ihrem Einzug befunden. Martha-Oma war das nur recht, so konnte sie meiner Mutter wunderbar hinterherspionieren.

Ein Autofahrer hatte die Polizei wegen des liegen gebliebenen Wagens verständigt.

Niemand, las mein Vater mit zitternder Stimme vor, durfte hierzulande sein Fahrzeug einfach auf dem Seitenstreifen parken. Nicht einmal ein Warndreieck hatte meine Mutter aufgestellt.

»Das ist doch nicht so schwer.« Mein Vater konnte es nicht fassen, wie sich eine kluge Frau wie meine Mutter so dumm anstellen konnte.

Dem Schreiben war ein Bußgeld beigelegt.

»Fast dein Monatsgehalt«, sagte mein Vater, fuhr sich durch sein dichtes eisblondes Haar, das ihm halblang über die Ohren fiel, und seufzte tief.

Ich wurde von Kopf bis Fuß begutachtet, und es dauerte nicht lange, bis er die Beule auf meiner Stirn entdeckte. Augenblicklich schrie er los.

Nicht nur meine Mutter, auch Kanzler Kohl bekam nun sein Fett weg, hatte er doch noch immer, entgegen allen Versprechen vor der Wahl, keine bundesweite Anschnallpflicht durchgesetzt.

Selbst ich wurde gehörig angeschnauzt.

»Dieses Kind«, stöhnte mein Vater, wie so häufig, wenn ich mich verletzte oder Unsinn anstellte. »Warum musst du auch immer hinten drin stehen?«

Die Hauptschuldige aber war klar meine Mutter.

»Fahrlässig ist das«, rief er.

Dass meine Beule kaum noch wehtat, interessiere ihn nicht. Unklar blieb, was ihn am meisten erzürnte: die Geldstrafe oder das Vergehen oder dass meine Mutter das Unglück verschwiegen hatte oder dass ich in Gefahr gebracht worden war.

Meine Mutter ärgerte sich derweil über ihre Schwiegermutter, die sich wieder einmal in Privatangelegenheiten eingemischt hatte. Der gemeinsame Briefkasten war schon häufig Anlass für schlimmen Streit gewesen. Meine Mutter hatte keine Chance, die an sie adressierte Post an sich zu nehmen, die Briefträgerin kam am Vormittag, wenn sie selbst auf der Arbeit war, und einmal mehr kritisierte sie die fehlende Privatsphäre, was mich seltsamerweise an dreckige Unterhosen denken ließ.

»Post von de Polizei. Nä, geh fatt«, brabbelte meine Oma unbeirrt.

»Der Brief war an mich adressiert. An mich!« Das Gesicht meiner Mutter glühte und funkelte, als sie ohne ein Wort der Erklärung zur Tür hinaus verschwand. Fuchsteufelswild hieß dieser Zustand.

Am frühen Abend kam Martha-Oma, mitten in die Nachrichten hinein, im Stechschritt zu uns in die Wohnung hinaufgeeilt. Sie war eine kleine Frau mit hellblondem Dutt, und wie immer, wenn sie sich über etwas aufregte, zitterte der erbsengroße blaue Pfefferfleck auf ihrem rechten Nasenflügel.

»So ä dreggisch Weibsstick. Nä, nä. Geh fatt«, kläffte sie meine Mutter an, die aber feilte weiter unbeirrt an ihren Fingernägeln, ohne den Blick zu heben.

»Kumm schnell«, drängte sie meinen Vater. »Guckt aisch das ahn.«

Mit klopfendem Herzen folgte ich den Erwachsenen. Alle bis auf meine Mutter liefen los in Richtung des kleinen Gemüsegartens, der zusammen mit anderen Parzellen entlang des einzigen kleinen Bachs im Ort lag. Ich hatte nur meine Turnschläppchen an, jeder Schritt schmerzte auf dem steinigen Kiesweg, aber ich biss die Zähne zusammen. Der Garten war für Martha-Oma das, was Iwona für mich war: ihr Ein und Alles.

Als wir am Tor ankamen, lagen Harken, Rechen und Heckenscheren, die sonst sorgfältig in einem eigenen Schuppen untergebracht waren, über den kleinen Gehweg verstreut. Eine Bohnenstange war umgebogen, Radieschen und Möhren lagen verstreut und halb vertrocknet zwischen den Beeten. Das Ganze sah ein wenig aus wie in dem Buch mit der unartigen Struwweliese, die in einem Wutanfall den Garten der strengen Nachbarin verwüstet hatte. Erschrocken sah ich nach meinem Vater, der mit grauem Gesicht dastand.

»So ä Zores«, zeterte Martha-Oma. »So ä verriggt Huhn.«

Ich schluckte. Sie sprachen von meiner Mutter. Allen schien klar, dass nur sie die Übeltäterin sein konnte. Ich merkte, wie mein Herz laut klopfte.

»Still«, mischte Ludwig-Opa sich ein. »Net vor dem Kinn.« Er gab sonst ungern Befehle, aber meine Mutter und er mochten einander gern. Er nahm mich an die Hand.

»Kumm, Elasche. Mir gehn Beehre pflicke.«

Mein Vater blieb mit einem betroffenen Gesicht zurück. Während er seiner Mutter dabei half, das Gröbste wiederherzurichten, lösten Ludwig-Opa und ich die reifen Beeren von den Stielen und sammelten sie in einem kleinen weißen Eimer. Am kostbarsten waren die Himbeeren. Es war die Obstsorte, die meine Mutter am liebsten mochte, und bei jeder Frucht, die ich von ihrem grünen Docht streifte, wurde ich trauriger.

Auf dem Rückweg trug mich mein Vater huckepack, weil mir die Füße so weh taten, dass ich nicht laufen konnte, nicht ohne mich dafür gehörig anzuschnauzen, wie ich ohne richtige Schuhe in den Garten hatte loslaufen können. »Unselbstständig« nannte er dieses Verhalten, an dem meine Mutter Schuld hatte. Immerhin wäre ich schon sechs.

Ich genoss den Ausblick von seinen Schultern. Vögel saßen aufgereiht auf den Hochspannungsleitungen und zwitscherten ein leises Lied in die Abenddämmerung. Sie überlebten die Rast auf den gefährlichen Drähten nur, solange sie dabei den Mast nicht berührten, hatte mir Ludwig-Opa einmal erklärt.

Der Streit, der nach unserer Rückkehr losbrach, war so heftig, dass ich, die ich oben auf der leberbraunen Treppe vor meinem Kinderzimmer saß, jedes Wort verstehen konnte.

Meine Mutter versuchte, sich zu wehren, aber als sie nach einer ganzen Weile mit verweintem Gesicht aus dem Wohnzimmer stürmte, stand die Entscheidung fest. Sie würde allein in Kur fahren, ich durfte nicht mit in das sagenumwobene »Baden-Baden«.

Am Tag des Abschieds stand die große beigefarbene Reisetasche meiner Mutter vor dem filigranen schmiedeeisernen lackschwarzen Tor, das unseren Hof zur Straße hin begrenzte.

Mein Vater, meine Großeltern und ich standen aufgereiht da, wie die Orgelpfeifen. Es war früh am Vormittag und noch kühl. Meine Mutter trug ihre Pelzjacke über den Schultern, zum Ärger von Martha-Oma, die ihr dieses Kleidungsstück neidete.

»Ah, uuhs fein Dähmsche«, höhnte sie immer.

Mein Vater stand neben mir, die Arme vor der schlaksigen Brust verschränkt. Einerseits wirkte er erleichtert, dass meine Mutter ohne mich in Kur fuhr, mir gegenüber aber schien er verunsichert. Fast, als hätte er ein schlechtes Gewissen.

»Ludwig-Opa passt auf dich auf«, sagte er.

»Das arm klär Kinn«, sagte Martha-Oma und presste mich dabei gegen ihre Kittelschürze, die leicht nach Bratenduft roch.

»Das arm Elasche«, bekräftigte sie erneut ihre Fürsorge in Richtung meiner Mutter, die augenblicklich die Stirn in Falten legte. Sie mochte es nicht, wenn jemand meinen Namen verniedlichte. Es musste seltsam für sie sein, mich in der Obhut einer Frau zurückzulassen, die sie nicht ausstehen konnte.

Meine Mutter beugte sich zu mir herab. Hastig umschlang ich ihren Hals. Unbedingt wollte ich ihre warme Haut spüren. Mir ihren Geruch einprägen. Sie roch warm, süßlich, oft entdeckte ich einen Hauch von Karamell darin. Meine Kehle war wie zugeschnürt, aber ich schaffte es, keine Träne zu weinen. Am liebsten hätte ich mich an sie geklammert. Es war das erste Mal, dass meine Mutter länger fort sein würde, und ich vermisste sie schon jetzt, obwohl sie noch leibhaftig vor mir stand.

»Pass auf dich auf. Ja?«, flüsterte sie, ihr Gesicht ganz nah an meinem.

Ihr Körper blieb selbst in dieser letzten Umarmung auf Abstand. Ich spürte eine Art Rüstung. Eine Grenze, von der ich nicht wusste, ob sie zwischen mir oder ihr oder durch uns beide verlief.

Ein letztes Mal strich meine Mutter mir über das Haar. Dann winkte ich bereits, beide Hände in die Höhe gereckt, bis der Käfer auf die Hauptstraße abbog und um die Ecke verschwand. Es war, als hätte sich mit einem Mal eine Lücke in mir aufgetan, eine leere Stelle, die sich tief in meinem Inneren und zugleich außerhalb meines Körpers zu befinden schien.

Mein Vater hat als einer der ersten jungen Männer im Ort der Landwirtschaft den Rücken gekehrt und einen »sauberen Beruf« ergriffen.

Kaum etwas hat er so geliebt wie seine Arbeit am Zeichenbrett. Das Konstruieren, das Errechnen von Drehzahlen, das Lösen komplizierter mathematischer Gleichungen, aber auch das Zeichnen selbst. Der spitze graue Graphit-Bleistift, der am Lineal entlang über den milchigen Zeichenblock oder das orangefarbene Gitter des Millimeterpapiers gleitet. Die geschmeidige Bewegung des Zirkels. Bei heute zeichnet er nicht am Computer, sondern lieber mit der Hand.

Indem er als Junge darauf beharrte, einen Angestelltenberuf zu lernen, gelang es ihm, »etwas Besseres« zu werden. Auch deshalb war er für meine Oma eine Art Prinz.

»Ich habe einen Prinzen bekommen und ihn weiter als Prinzen behandelt«, sagt meine Mutter immer und zuckt mit den Achseln. »Ich kannte es von zu Hause nicht anders.«

Ihre eigene Mutter hat sich ihrem Mann rückhaltlos untergeordnet.

»Opa hat entschieden, Oma ist gelaufen. Er war der Kopf, sie die Beine.«

Drei Dinge, sagt meine Mutter, hat sie bei ihrer Heirat unterschätzt: die Schwerkraft des Dorfes, die Bedürfnisse ihres Prinzen, den Neid ihrer Schwiegermutter.

Vor allem aber sich selbst hat sie unterschätzt. Meine Mutter wollte nicht laufen und ausführen. Sie hatte ihren eigenen Kopf. Ihren ganz eigenen Kopf. Samt Körper.

Kapitel 3

Pünktlich zu meinem siebten Geburtstag schickte meine Mutter ein Paket voller Geschenke. Noch am Frühstückstisch begann ich, es mit heißen Ohren auszupacken. Zuoberst lag eine Karte mit einem lachenden Delfin, auf der stand, wie lieb sie mich hatte. Darunter befanden sich ganze vier Päckchen, die alle in bunt gestreiftes Geschenkpapier eingepackt waren. In dem ersten waren Kleider für Iwona, vier verschiedene Garderoben insgesamt. In dem zweiten fand ich drei Hörspielkassetten, in dem dritten zwei Puzzles, in dem letzten ein Klebespiel. Den Platz, den die Schachtel zwischen den Paketen ließ, hatte meine Mutter mit Unmengen Bazooka-Joes gefüllt, ich jauchzte, so sehr liebte ich die harten lachsfarbenen Kaugummis und ihren unbestimmten süßen Geschmack.

Mein Vater versuchte, keine Miene zu verziehen, doch ich konnte ihm ansehen, dass er die Geschenke überteuert und die Menge übertrieben fand.

Für Ludwig-Opa hatte meine Mutter zwei Bücher beigelegt. Nur mein Vater und Martha-Oma bekamen nichts. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass das Paket eher an meinen Vater als an mich adressiert war.

»Wofür deine Mutter Geld ausgibt, oje, oje«, murmelte er. Das kannte ich gut. Er klagte häufig darüber, wie »verschwenderisch« sie sei und dass sie mich zu sehr verwöhne.

Besonders die Kaugummis schienen ihn zu ärgern.

»Leg die weg«, sagte er. »Davon kriegt man Durchfall.«

Von meinem Vater bekam ich ein Paar riesige Stelzen aus Fichtenholz. Er hatte sie eigenhändig in seiner Tischlerwerkstatt angefertigt und an den Kanten sorgfältig abgerundet. Ich bedankte mich artig, auch weil ich wusste, dass er als Kind nur aus Konserven gebastelte Stelzen gehabt hatte. Und Murmeln aus Blei, keine glänzenden aus Glas. »Gligger«, wie sie im Dialekt hießen.

Er hatte auch viel um die Ohren.

Unsere Wohnung hatte sich in eine Baustelle verwandelt. Noch am Tag der Abreise hatte mein Vater begonnen, das Wohnzimmer leer zu räumen und das unansehnliche Laminat herauszureißen, um es durch Parkett aus tellergroßen Holzquadraten zu ersetzen. Jeden Abend schlüpfte er in eine alte Jeans und ein T-Shirt, die ruhig dreckig werden konnten, stellte das Radio an, öffnete sich eine Flasche Bier und werkelte gut gelaunt drauflos. Am liebsten mochte er »Knowing me, knowing you«, da drehte er immer lauter, und ich ließ mich von seiner guten Laune anstecken.

Dort, wo normalerweise der rot-weiß-schwarz gemusterte Perserteppich lag, auf dem ich gerne meine Hörspiele hörte, war bald nur noch eine kahle graue unebene Fläche. Die Böden waren teilweise schief und schwer zu begradigen, weshalb mein Vater ständig mit der Wasserwaage durch die Wohnung hetzte auf der Jagd nach einem ungeraden Winkel.

Nachdem meine Oma runter in ihre Wohnung gegangen war, setzten wir uns an den Frühstückstisch.

Es war seltsam, ohne meine Mutter hier zu sitzen, nur zu zweit. Auch meinen Vater schien die Situation zu befremden. Immer wieder stand er auf, wechselte sein Sakko, wurde aber von Mal zu Mal unzufriedener. Es war, als wäre ihm mit meiner Mutter auch eine Art Spiegel abhandengekommen. Und natürlich auch eine erwachsene Zuhörerin.

Wenn meine Eltern zusammen am Frühstückstisch saßen, redete mein Vater entweder über Politik oder über die Firma. Die Firma war in meiner Welt ein widersprüchliches Gefüge. Zum einen bereitete ihm sein Beruf große Freude. Auch bedeutete seine Anstellung finanzielle Sicherheit, wie er gerne betonte.

Zugleich aber war die Firma ein Quell fortlaufender Unzufriedenheit. Der sogenannte »Junior« war studierter Ingenieur, mein Vater aber nicht. Auch war er der Sohn des Firmenchefs und damit dessen natürlicher Nachfolger.

Jetzt, da meine Mutter nicht zur Verfügung stand, musste mein Vater mit mir als Gegenüber für seine Tiraden vorliebnehmen. Aber natürlich verstand ich weder etwas von Problemen mit Vorgesetzten noch von dem Kalten Krieg, von dem er gerne bei jeder Gelegenheit redete. Außerdem wollte ich mein Micky Mouse-Heft zu meinem Kuchen lesen, was ich, weil ich Geburtstag hatte, auch durfte.

Nach ein paar gescheiterten Anläufen, Konversation mit mir zu machen, vertiefte sich mein Vater in die dicken grauen VDI-Nachrichten, nicht ohne auf Kanzler Kohl und seine Atomkraftwerke zu schimpfen. Das tat er häufig. Aus irgendeinem Grund war ich fast sicher, dass vor allem das Übergewicht des Kanzlers der Grund dafür war, dass mein Vater ihn nicht mochte. Nicht die hohen Steuern, die er dem Steuerzahler abpresste.

Als ich nach einem weiteren Stück Torte griff, die Martha-Oma für mich gebacken hatte, sah er mit einem Mal hinter der Zeitung hervor. Seine hellen Augen hinter der Brille blickten streng.

»Ela«, sagte er. »Du willst doch nicht dick werden.«

Erstaunt betrachtete ich die Schokocreme, die sich auf meiner Kindergabel türmte. Ich kannte diese Art Maßregelung nicht. Meine Mutter achtete lediglich darauf, dass ich nicht zu viele Süßigkeiten aß, weil man dann Bauchschmerzen bekam. Das hier war etwas anderes.

Den Nachmittag über schlich ich um meine Stelzen herum. Sie waren hoch, starr, unhandlich und unheimlich, und ich traute mich nicht, sie allein auszuprobieren. Weder Martha-Oma noch Ludwig-Opa würden mich auffangen können, wenn ich das Gleichgewicht verlor. Außerdem hatte meine Oma einen schlechten Tag und zog hemmungslos über die Eltern meiner Mutter her, die mir »net e mol ä Geschenk« gebracht hatten.

Sie selbst hatte mir einen Puppenwagen für Iwona gekauft. Mit ihm fuhr ich dankbar im Hof auf und ab. Ich freute mich, hatte aber ein schlechtes Gewissen, dass sie so viel Geld ausgegeben hatte. Ich wusste, dass meine Himmelstädter Großeltern Geld hatten und die Obacher nicht.

Pepper strich mir unablässig um die Beine, während ich Iwona herumkutschierte. Er vermisste meine Mutter, deren Streicheleinheiten ihm lieber waren als meine patschigen Kinderhände.

Martha-Omas Vorschlag, Spielkameradinnen aus dem Kindergarten zu einer Geburtstagsfeier einzuladen, hatte ich abgewehrt. Die Kinder waren mir nicht geheuer. Sie sprachen Dialekt und ließen mich spüren, dass ich keinen sprach, meine Mutter redete Hochdeutsch mit mir. Klar war auch, dass sie sich nach der Kur erkundigen würden. Andere Mütter im Dorf fuhren niemals einfach über längere Zeit fort. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich im Kindergarten keine richtigen Freundinnen mehr finden würde, aber das war auch nicht so schlimm, denn bald würde ich in die Schule kommen. Zwar war ich ein Kannkind, was bedeutete, dass ich auch erst im nächsten Jahr hätte eingeschult werden können, aber laut der Erzieherin im Kindergarten war ich reif genug.

Den Nachmittag über vermied ich es, rauf in die Wohnung zu gehen. Mein Vater war im Büro, und oben war nur der Mann, der meinem Vater beim Parkettverlegen half. Er trug einen Lack auf, der über Nacht trocknen sollte, weshalb ich ermahnt worden war, auf keinen Fall den Raum zu betreten.

Während meine Oma kochte, vergnügte ich mich am Küchentisch mit dem Klebespiel. Es bestand aus einer hügeligen grünen Landschaft und einem großen blauen Himmel, etwa so groß wie ein Zeichenblock. Die Figuren waren Märchenfiguren nachempfunden, kleinteilige, flache Wesen, die ständig an meinen Fingerkuppen und auch aneinander kleben blieben. Sie waren schwierig zu handhaben, aber ich fand es toll, dass sie nicht einfach an einen Ort fixiert waren, sondern sich frei auf der Fläche bewegen konnten. Über Stunden klebte ich die empfindsamen Figuren erst hierhin, dann dahin, dabei aß ich ein Bazooka-Joe nach dem nächsten.

Am frühen Abend, als mein Vater wieder zu Hause war, klingelte das Telefon. Ich saß vor dem Fernseher, der nicht wie sonst im Wohnzimmer, sondern auf der kleinen Galerie in der oberen Etage stand, und schaute gerade Luzie der Schrecken der Straße. Da ich sicher war, dass meine Mutter am Apparat war, stürmte ich los. Mit einem kräftigen Schwung öffnete ich die Tür zum Wohnzimmer und lief hinein in Richtung des grünen Tastentelefons.

»Ela! Nicht!«, hörte ich eine sich überschlagende Stimme in meinem Rücken.

Erst als ich den Hörer in der Hand hielt, merkte ich, dass meine Füße festklebten.

Ich sah an mir herab. Mit meinen Turnschuhschläppchen stand ich inmitten der Lackversiegelung. Eine dicke, klare scharf riechende Schicht umschloss meine Sohlen.

»Komm sofort raus da«, rief mein Vater im Türrahmen.

»Ela. Was ist los?«, fragte meine Mutter im Hörer. Die Worte klangen wie von ganz weit weg. Sogar ihre Stimme schien dünner geworden zu sein.

»Du sollst rauskommen. Du wächst sonst fest«, wiederholte mein Vater mit regelrechter Panik in der Stimme.

Ich starrte ihn an. War das möglich? Dass meine Füße mit dem Lack verwuchsen? Ich spürte, wie Angst in mir hochstieg. Im nächsten Moment ging ein Rumoren durch meinen Darm, und ein warmer stinkender Brei lief meine Beine herunter.

Fassungslos starrte mein Vater auf das Malheur. Dann rief er lauthals nach Martha-Oma, während er ins Zimmer stürmte und mir den Telefonhörer aus der Hand riss.

»Du und deine blöden Kaugummis«, brüllte mein Vater los. »Dieser ewige Süßkram. Damit ist jetzt Schluss. Ein für alle Mal.«

Mit einem dramatischen »Wums« legte er auf. Ich wurde derweil von Martha-Oma in die Dusche manövriert.

Mein Vater kam hinterher. »Ist nicht schlimm«, sagte er, aber ich konnte ihm ansehen, dass es sehr wohl schlimm war. Den Lack zu erneuern, würde Geld kosten. Ich konnte sehen, wie er innerlich schwankte. Es war mein Geburtstag, er wollte ein lieber und großzügiger Vater sein, und außerdem wäre es seine Aufgabe gewesen, die Tür abzuschließen. Und doch spürte ich, wie aufgebracht er war. Er war nicht geizig, aber »Verschwendung« empörte ihn.

Der Zwischenfall hatte für mich zwei Dinge klargemacht. Erstens: Meine Mutter musste aus der Kur zurückkommen. Dringend. Zweitens: Ich war es, die dafür sorgen musste, dass sie zurückkam.

Vor dem Schlafengehen machte ich mich auf die Suche. Ich wusste, dass meine Mutter ihre Kalorientabelle in einer der Schubladen neben dem Herd aufbewahrte. Es war ein längliches grün-weißes Buch, auf dem ein rot geschminkter Frauenmund zu sehen war. Die Frau balancierte eine runde Kugel, in der Lebensmittel gestapelt waren, zwischen den Lippen. Darunter stand: »Du darfst.« Die kartonartigen Seiten des Buches waren alphabetisch sortiert. Von A wie »Ananas« bis Z wie »Zuckerwürfel« war ganz genau verzeichnet, wie viel Kalorien etwas hatte. Ich frohlockte. Ludwig-Opa, der selbst viel las, hatte mir das Frühjahr über das Lesen beigebracht.

Ich vergewisserte mich, dass mein Vater oben fernsah. Dann nahm ich das Buch an mich. Im Bett las ich noch heimlich weiter und versuchte, die wichtigsten Zahlen auswendig zu lernen. Ich orientierte mich dabei an den Lebensmitteln, die meine Mutter mit einem kleinen Kreuz versehen hatte.

Von meinem Vater wusste ich, wie man bis hundert zählte. Addieren konnte ich noch nicht. Aber ich sah, wie fettig oder fettarm die einzelnen Lebensmittel waren. Ein Ei hatte 80 Kalorien, eine Scheibe Käse 100, eine Banane ebenfalls 100. Ein Esslöffel Nutella 50.

Nicht immer und überall hat man unter »Diät« eine kalorienarme Ernährung verstanden. Das altgriechische díaita, von dem sich unser Wort ableitet, bedeutet »Lebensführung« oder »Lebensweise«. In der Antike stand ein dicker Bauch für Reichtum und Wohlstand.

Meine Mutter ist mit Eltern aufgewachsen, die sehr selbstverständlich und selbstbewusst mit einem dicken Körper lebten. Dick sein war in ihrer Familie mit Gesundheit und Wohlstand verknüpft, nicht mit einem Makel. Und sie selbst fand sich lange Zeit keineswegs »zu dick«.

Ich habe lange gezögert, über meine Mutter zu schreiben. Noch immer frage ich mich, ob es mir gelingt, die richtigen Worte zu wählen. Sie nicht doch durch eine Unachtsamkeit zu verletzen.

Die deutsche Sprache ist erstaunlich ungelenk, wenn es darum geht, einen dicken Körper zu beschreiben. Rund, stark, schwer, voll, fett, mächtig, feist, üppig, drall, voluminös, speckig, füllig, beleibt, vollschlank, vollleibig, korpulent. All diese Wörter wirken seltsam verschämt und euphemistisch. Das Wort dick scheint mir das ehrlichste. Es auszusprechen, kostet mich trotzdem Überwindung. Auch wenn meine Mutter selbst es benutzt.

Ich stehe bewundernd vor Aktivistinnen, die ihre dicken Körper nicht verstecken, sondern sichtbar machen, ihn zelebrieren, gegen die Logik klassischer Frauenzeitschriften.

Bei uns zu Hause gab es weder die Brigitte noch die Petra noch die Freundin.

»Zu unrealistisch«, die propagierten Ideale, so das Urteil meiner Mutter. Und: »Zu langweilig.«

Auf der Sehnsucht nach einem schlanken Körper gründen ganze Industriezweige. Würden alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachen und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlen, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen.

Kapitel 4

Mein Wunsch ging in Erfüllung. Nachdem mein Vater sie angerufen hatte, kehrte meine Mutter eine Woche früher als geplant aus der Kur zurück. Ich war überglücklich, sie zurückzuhaben. Auch mein Vater beäugte sie wohlwollend. Ihre Hüften waren deutlich schmaler als zuvor. »Vor allem an den Oberschenkeln hast du abgenommen«, sagte er anerkennend.

Meine Mutter ließ sich die Komplimente gefallen. Etwas an ihr wirkte verändert. Sie trug eine neue Sonnenbrille mit großen blau getönten Gläsern und sah fremd und schick aus.

»Wie Grace Kelly«, fand mein Vater.

Das glänzende neue Parkett, das er ihr stolz präsentieren wollte, konnte sie allerdings schon nicht mehr würdigen, denn da hatte sie bereits mich auf dem Treppenabsatz entdeckt. Ich war schließlich der Grund ihrer Rückkehr. Sie schlug die Hände vor das Gesicht.

»Ela! Kind Gottes!«

Sie sah an mir herab und wieder herauf. Ich trug meine Lieblingssporthose, eine Steghose aus glänzendem schwarzem Polyester. Normalerweise lag der Stoff eng an den Oberschenkeln an. Doch hatte ich in kürzester Zeit so viel an Gewicht verloren, dass der Polyester um die Beine schlackerte. Mein Oberkörper sah nicht besser aus. Unter meinem Lieblings-T-Shirt mit dem blau-weiß-schwarzen Batikmuster sahen zwei schmale Arme hervor, und die Schlüsselbeine zeichneten sich unübersehbar ab. Ich hatte das Ergebnis meiner Diät ausführlich im Spiegel begutachtet.

Erst sah es aus, als wollte meine Mutter mich an sich reißen, auf der Stelle kehrtmachen und zur Tür hinaus verschwinden. Dann aber beugte sie sich nur herab und drückte mich an sich.

Kurz nur, aber doch länger als sonst, war ihre Ritterrüstung verschwunden. Warm und nah ruhte ich an ihrer Brust und hörte ihr Herz pochen. Für einen kurzen Augenblick sah ich uns von außen, sie und mich, diese beiden ungleichen Silhouetten. Es war seltsam. Meine Mutter hatte Gewicht verloren, und ich hatte es ihr nachgetan. Der Abstand zwischen uns war der alte. Oder jedenfalls beinahe.

Es war fast unheimlich, nach welch strengen Regeln meine Mutter fortan aß. Morgens und abends nahm sie fast ausschließlich Knäckebrote zu sich, und ich sah, wie viel Mühe es sie kostete, diesen Essplan einzuhalten.

Mein Vater zollte ihr dafür Respekt, indem er sie immer wieder für ihre Disziplin lobte. Und doch dauerte es nicht lange, bis ein anderes Thema für Spannungen sorgte. Schon seit Längerem wurde mein Vater nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Mamas Job grottenschlecht bezahlt sei. Sie war Fremdsprachensekretärin bei einer Lederwarenfirma namens Erich-Engel, betreute aber bisher nur die englische Kundschaft. Als ein paar Wochen nach ihrer Rückkehr aus Baden-Baden das Thema beim Abendessen wieder auf den Tisch kam, sagte sie entschieden: »Du hast recht. Ich verdiene zu wenig. Das muss sich ändern.« Mein Vater schaute sie fragend an.

»Wenn ich weiterkommen will«, sagte sie, »muss ich richtig Französisch lernen. In einem Fernkurs. An einer Fernuni. Einer Sprachschule.«

Mein Vater verschluckte sich an einer heißen Kartoffel.

»Ein Studium? Ohne Abitur?«, fragte er ungläubig.

»Ja«, sagte meine Mutter gut gelaunt. »Eine Frau, die mit mir in Kur war, hat da auch studiert.«

Ich hatte meine Mutter lange nicht so fröhlich erlebt. »Studieren« schien etwas Wunderbares zu sein, auch wenn mein Vater das offenbar anders sah. Er runzelte fragend die Stirn.

»Ich würde dann viel besser bezahlt«, versuchte es meine Mutter.

»Und wie genau stellst du dir das vor?«

Sie atmete tief ein und wieder aus. Plötzlich klang ihre Stimme gar nicht mehr gut gelaunt, sondern sehr müde.

»Warum machst du es mir so schwer?«, fragte sie leise.

»Ich will doch nur wissen, wie du dir das vorstellst. Auch zeitlich.« Er aß weiter, ohne sie anzuschauen.

Im Gesicht meiner Mutter war sofort eine Unsicherheit zu erkennen. Als hätte sie ein schlechtes Gewissen.

»Es ist berufsbegleitend«, sagte sie rasch. »Und so teuer ist es nicht.«

»Ach? Es kostet auch noch Geld?«.

»Klar kostet es Geld.« Meine Mutter biss sich auf die Lippen.

»Und was ist mit Ela? Wer passt auf sie auf?«

Meine Mutter sah ihn ratlos an.

»Na ja, Ela – Ela spielt. Wie sonst auch.«

Ich nickte eifrig.

»Ich hab doch Iwona. Und Pepper.«

Dem Gesichtsausdruck meines Vaters nach zu urteilen war eine Puppe keine ernst zu nehmende Spielkameradin. Er klagte häufig, dass ich mit den Kindern im Dorf spielen und meiner Mutter nicht so am Rockzipfel hängen solle.

»Sie findet Freundinnen. Wenn sie erst einmal in die Schule geht«, versuchte es meine Mutter vorsichtig, aber er sagte sofort: »Es ist doch noch gar nicht klar, ob sie zur Schule geht.«

Meine Mutter starrte ihn an

»Ich dachte, das hätten wir so entschieden. Sie ist so weit.«

»Ein Kind braucht seine Mutter.«

Jetzt fasste sich meine Mutter an die Stirn. Sie schüttelte den Kopf.

»Aber sonst sagst du immer: ›Ein Kind braucht andere Kinder.‹ Was denn jetzt?«

»Du hältst dich für besonders schlau«, sagte mein Vater plötzlich laut.

Er verschränkte die Arme vor der Brust, wie immer, wenn er behauptete, im Recht zu sein, obwohl alle wussten, auch er selbst, dass dem nicht so war.

»Es ist mir egal, was du denkst«, sagte meine Mutter. »Ich erkundige mich einfach. Und dann schauen wir weiter.«

Die Sommerferien standen vor der Tür. Wir würden nach Italien in Urlaub fahren, in eine Gegend mit dem verheißungsvollen Namen »Adria«. Jeden Abend lernte meine Mutter italienische Vokabeln, »um sich verständigen zu können«, wie sie sagte. Da sie bereits ein wenig Französisch sprach, konnte Italienisch nicht so schwer sein.

Mein Vater zeigte mir die Region auf dem Globus, der seit einiger Zeit in einem Regal des Wohnzimmerschranks stand. Die Kugel hatte eine Glühbirne im Inneren und leuchtete im Dunkeln, ich liebte es, mit dem Finger die Umrisse der Kontinente nachzuzeichnen. Und den Stiefel mochte ich besonders.

»So weid fatt von dehäm«, klagte Martha-Oma, die in ihrem Leben nicht weiter weg als in München gewesen war.

Die beiden Frauen sprachen seit der Kur nur noch das Nötigste miteinander. Martha-Oma verlangte eine Entschuldigung für den verwüsteten Garten, meine Mutter schwieg, hätte sich lieber die Zunge abgebissen und behandelte die Schwiegermutter, als wäre sie Luft.

Das Ganze ging so weit, dass Martha-Oma sich weigerte, mich zu beaufsichtigen, wenn ich aus dem Kindergarten kam. Ludwig-Opa bot an auszuhelfen, aber er konnte nicht kochen, nicht einmal etwas aufwärmen, und so hetzte meine Mutter Tag für Tag zum Mittagessen aus dem Büro zurück. Es war ihr wichtig, dass ich eine warme Mahlzeit bekam, auch wenn mir meine Polyesterhosen längst nicht mehr um die Beine schlackerten; ich sah aus wie immer.

»Das war die Bedingung«, hörte ich sie einmal zu meinem Vater sagen. »Dass deine Mutter auf Ela aufpasst.«

»Wie meinst du das – Bedingung?«

»Du weißt genau, was ich meine. Dafür, dass ich mit dir hier einziehe. Aufs Land.«

Bevor wir uns auf die lange Reise ans Mittelmeer machten, wollte mein Vater, dass ich schwimmen lernte. Und dafür machten wir einen Ausflug ins Freibad.

Im Hausflur standen die Bastmatten und die Schwimmtaschen bereit.

Während meine Mutter kalte Getränke in der Kühltasche verstaute, fuhr ich Iwona demonstrativ in einem Puppenwagen auf und ab, von der Küche den Flur entlang in Richtung Abstellkammer und wieder zurück. Ich wusste, dass es in der Hand meiner Eltern lag, ob ich ein Geschwisterchen bekommen würde oder nicht. Zwar wurden im Dorf Storchennester über den Haustüren aufgehängt, wenn irgendwo ein Baby geboren wurde, aber von Märchenerzählen hielt meine Mutter nichts. Sie hatte mir erklärt, dass ein Mann und eine Frau sich lieb haben müssten, damit ein Baby entstand.

Als selbst noch nach einer ganzen Weile niemand Notiz von mir nahm, kam ich auf die Idee, Iwona durch Pepper zu ersetzen, was natürlich nicht gut ausging. Er zerkratzte mir den Unterarm, und meine Mutter sah mich mahnend an.

»Ein Tier ist kein Spielzeug.«

Es war heiß, viel zu heiß, die Stimmung im Haus war ohnehin schon bedrückend, dann aber betrat mein Vater die Küche, die sich zu verdunkeln schien.

»Kannst du mir sagen, was das ist?«

So verstimmt klang er eigentlich nur, wenn er sich über seinen Junior geärgert hatte. Etwas war im Argen. Und zwar so richtig.

Mit Grabesmiene legte er eine Rechnung vor meine Mutter hin.

»Was das ist, will ich wissen«, blaffte er.

Meine Mutter schaute zu Boden.

»Ich wollte so schnell wie möglich nach Hause«, sagte sie. »Wegen Ela.«

»Und dann reist du einfach ab? Ohne ein Wort zu sagen?« Er schüttelte den Kopf. »Jetzt musst du die Kur selbst bezahlen. Ich fass es nicht. Wie kann man nur so verantwortungslos sein?«

»Verantwortungslos?« Jetzt platzte meiner Mutter der Kragen. »Wer hat denn das Kind halb verhungern lassen?« Sie warf das Handtuch auf den Boden, das sie grade in ihrer Badetasche verstauen wollte. »Weißt du was. Du kannst alleine ins Schwimmbad fahren. Und an die Adria auch.«

Ich erschrak. Sie würde nicht umzustimmen sein, zumindest im Moment nicht, das konnte ich sehen. Mein Herz schlug bis zum Hals.

»Jetzt komm schon«, versuchte mein Vater einzulenken. »So war das nicht gemeint.«

Aber da hatte meine Mutter schon die Küchentür hinter sich zugeknallt.

Im Freibad fror ich, die Kratzer, die Pepper mir zugefügt hatte, taten weh, und ich stellte mich auch nicht besonders geschickt an bei den Übungen. Mir das Schwimmen beizubringen, kostete meinen Vater merklich Geduld, aber er gab sich alle Mühe. Trotzdem gelang es ihm nicht, mich dazu zu bringen, mit dem Kopf unterzutauchen. Ich hasste es, wie das Chlor mir in den Augen brannte.

Irgendwann gab er auf und beschloss stattdessen, mir Pommes zu kaufen.

»Aber verrat Mama nichts«, sagte er.

»Dieses alte Öl, das immer wieder erhitzt wird. Igitt«, sagte sie immer.

Den Rest des Nachmittages lagen wir auf unseren

Das Wort »Kur« ist in meiner Erinnerung untrennbar mit dem Ort Baden-Baden verknüpft. Dabei ist meine Mutter zum Abnehmen ins Hessische gefahren. Nicht in den Süden des Landes.

All die Jahre habe ich nie erlebt, dass sie etwas allein unternommen hätte. Nie hat sie Urlaub gemacht oder hätte auch nur einen Ausflug unternommen. Es fällt mir schwer, sie mir allein in einer anderen Stadt vorzustellen. Dabei umgibt sie durchaus etwas Weltläufiges.

Womit hat sie sich die Zeit vertrieben, in der Kur? Hat sie an einem Flussufer gesessen und Tauben gefüttert? Hat sie Bekanntschaften geschlossen? Haben ihr Männer hinterhergesehen? Hat sie ein Eis gegessen, im Sommer? Mehr als eines?

Gefahr, Luzifer, Gefahr, Gefahr.

Als ich Dostojewskis Der Spieler wieder lese, der ebenfalls in Baden-Baden angesiedelt ist, mischen sich weitere Assoziationen in das Wort »Kur«. Zum einen das Motiv des Glücksspiels, zum anderen die Pelzmäntel meiner schlesiendeutschen Großmutter.

Vor meinem inneren Auge sehe ich meine Pelzmantel tragende Mutter an einem Baden-Badener Casino-Tisch sitzen, wo sie mit Geld um sich wirft. Sie spricht Polnisch, obwohl sie kaum Polnisch kann. In meiner Vorstellung wirkt sie glücklich auf mich, nicht unglücklich. Fast so wie ich, wenn ich am Schreibtisch sitze.

Auch Schreiben ist eine Art Roulette. Eine ewige Kur sowieso. Habe ich schon erwähnt, wie gern ich Kunstpelz trage?

Kapitel 5

Es blieb bei der Drohung, zum Glück. Meine Mutter fuhr mit an die Adria, unter der Bedingung, dass mein Vater über die abgebrochene Kur und die entstandenen Kosten kein Wort mehr verlor. Und er hielt sich tatsächlich zurück.

Wir würden die Ferien mit den Elsners verbringen, einem Ehepaar aus Garmisch-Partenkirchen und ihren Kindern. Die Familien kannten sich aus München, wo wir selbst eine Weile gewohnt hatten.

Man würde sich an einer Raststätte kurz vor der italienischen Grenze treffen, um dann gemeinsam »über den Brenner zu fahren«, wie mein Vater nicht ohne eine gewisse Ehrfurcht in der Stimme verkündete.

Die ganze Fahrt über staunte ich. In der Ferne erhoben sich die schneebetupften Alpen. Ich kannte die Berge nur von Bildern aus dem Fotoalbum. Ich staunte, wie massiv und mächtig sie in Wirklichkeit waren.

Als wir auf dem Parkplatz eintrafen, blieb ich zunächst auf Abstand. Ich konnte mich an die Familie nicht erinnern. Isolde, die Mutter, war klein und so dünn, dass sie in meine Kinder-Polyester-Turnhose gepasst hätte. Sie umarmte meine beiden Eltern herzlich, ebenso der Mann, der Gerd hieß. Auch mein Vater freute sich sichtlich, meine Mutter reagierte etwas verhalten, wie mir schien. Die beiden Töchter waren etwa in meinem Alter, die ältere zehn, die jüngere fünf. Sie hießen Thekla und Moni. Thekla, die Ältere, kaute unentwegt Kaugummi und hörte Musik aus ihrem Walkman, den sie lässig an den Gürtel ihrer Jeans gesteckt hatte. Als sie auf mich zutrat, sah ich ehrfürchtig zu ihr auf. Sie roch leicht nach Parfüm und schien überhaupt ungemein erwachsen. Die jüngere Tochter, Moni, schien nichts außerhalb ihrer selbst wahrzunehmen. Sie war ein etwas dickeres Kind, das zum Entsetzen meines Vaters unentwegt Essen einforderte.

Beim Mittagstisch an der Raststätte verschlang sie in Windeseile einen Teller Spagetti. Als ihre Eltern aufstanden, um an der Kasse zu bezahlen, beugte mein Vater sich über den Tisch und schaute Moni über den leeren Teller hinweg übertrieben fürsorglich an.

»Du musst langsamer essen. Nicht die Gabel so vollschaufeln. Und immer schön kauen. Zehnmal bei jedem Bissen. Mindestens.« Er gab sich Mühe, ein besonders deutliches Hochdeutsch zu reden. Dann wandte er sich um und bedachte meine Mutter mit einem seiner sorgenvollen Blicke, ganz so, als ob sie an Monis Essverhalten schuld wäre.

Kaum dass wir wieder im Auto saßen, fuhr er meine Mutter an.

»Passt dir dein Badeanzug überhaupt noch?«, fragte er gereizt.

Sein Spruch traf sie völlig unerwartet.

»Was meinst du damit? Natürlich passt er mir.«