Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Der biografische Roman erfasst die Zeit von 1917 bis 1969. Der Autor erzählt darin die Lebensgeschichte seines Großvaters Walter Redlich (1899 – 1945) und seines Vaters Wolfgang Redlich (1929 – 1969), über die in seiner Familie nie gesprochen worden war. In über zehnjähriger Kleinarbeit konnte er die Familienerinnerung an den I. und II. Weltkrieg, die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus, gefolgt von Nachkriegswirren. Kolonialkrieg in Indochina und deutschem Wirtschaftswunder wiederherstellen. Das Buch spielt im Münsterland, Frankreich, Algerien und Indochina. Der Autor hält sich an die recherchierten Fakten und verknüpft sie geschickt mit Ereignissen der Zeitgeschichte und Lokalkolorit seiner Heimatstadt Münster in Westfalen. Er beschönigt nichts und vermeidet Wertungen. Es ist eine tatsächliche Familiengeschichte aus Deutschland, und wir können in Walter, Wolfgang und ihren Familien immer wieder auch unsere eigenen Vorfahren, eigene Vorurteile oder deren Verleugnung wiedererkennen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 627

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Friedhelm Redlich

Mama, Mama, der Papa!

Das Geheimnis hinter dem Foto

Biografischer Roman

Danksagung

Vorwort

Für Kaiser und Vaterland

Frühjahr 1917 – Münster, Westfalen

20. Januar 1920 – Münster, Westfalen

25. März 1920 – Münster, Westfalen

September 1923 – Münster, Westfalen

Frühjahr 1924 – Münster, Westfalen

Frühjahr 1925 – Münster, Westfalen

Herbst 1931 – Münster, Westfalen, Overbergstraße

7. April 1932 – Münster, Westfalen

Keine Mitläufer

9. November 1938 – Münster, Westfalen

Mai 1943 – Münster, Westfalen

1. Juni 1943 – Münster, Westfalen

1943 – Bad Reichenhall

10. Oktober 1943 – Münster, Westfalen

Mitte Dezember 1944 – Eifel

Januar 1945 – ein Bunker bei Wahlerscheid

25. April 1945 – Bad Reichenhall

8. Mai 1945 – Bad Reichenhall

5. August 1945 – Münster, Westfalen

Sommer 1947 – Münster, Westfalen

13. November 1948 – JVA Münster, Westfalen

Herbst 1950 – Auf zur Party!

Mai 1951 – Entscheidungen

Anfang Februar 1952 – Münster, Westfalen

Februar 1952 – Köln

Die Fremdenlegion

März 1952 – Bossuet, Algerien

September 1952 – Saigon, Indochina

März 1954 – Region Nam Định, Indochina

1955 – Indochina: Ein Jahr voller Entscheidungen

16. Januar 2020 – Đà Nẵng

8. Januar 1956 – Tourane

Oktober 1956 – Rạch Gòi, Mekongdelta, Vietnam

November 1957 – Saigon

1959 – in der Nähe von Nha Trang

Die Heimat

September 1962 – an Bord im indischen Ozean

Dezember 2022 – Nordwalde

6. Juni 1963 – Münster, Westfalen

Frühjahr 1965 – Münster, Westfalen

1966 – Bundespolitik

1967 – Karin

1968 - Eskalationen

1969 – Depression

26. Oktober 1969 – Münster, Westfalen

Nachwirkungen

Anhang

Nachwort

Abbildungsverzeichnis

Impressum

Endnoten

Danksagung

Stellvertretend für die vielen Menschen, die mir in den vergangenen Jahren geholfen haben, möchte ich mich bedanken bei:

Rudi und Hugo für die Erzählungen zur Kinderlandverschickung und zur Kriegszeit in Münster

Philipp, Gregor und Timo stellvertretend für alle Mitarbeitenden in den Archiven

Heiner, der mein Therapeut war und mich lehrte, zu erkennen, was mir wichtig ist

Julia, Ursula, Bin und Vinh für all die wunderbaren Menschen in Vietnam, die an meiner Geschichte Anteil genommen und zur Hilfe bereit waren

Andrea, Karin, Kalle, Klaus-Jürgen, Lotta und Petra aus meiner Familie

Herta für ihr Wissen zur Biografiearbeit und ihre Empathie sowie der ganzen Gruppe aus der Fortbildung

Eva, Maike und Katja von der Schreibwerkstatt Münster

Anette und Katharina für die Begleitung und positives Feedback während des Schreibens

Thorsten und Elisabeth für die Betreuung während der Entstehung des Buches

Ein besonderer Dank an alle Menschen, welche geduldig über die Jahre mein Bedürfnis, über die Fortschritte in der Familienforschung zu berichten, ertragen haben.

Ohne euer positives Feedback und euer Interesse an der Geschichte hätte ich niemals den Mut gehabt, dieses Buch zu schreiben.

Vorwort

Man kann das Leben nur rückwärts verstehen,

aber leben muss man es vorwärts. (Søren Kierkegaard.)

»Drei Generationen Väter – das ist ja ein Mammut-Projekt«, dachte ich, als ich das erste Mal von Friedhelm Redlichs Buchprojekt hörte.

Der erste Kontakt kam über seine Frau Renate zustande. Sie schrieb mir im März 2021: »Es geht darum, dass mein Mann Friedhelm Redlich ein Buch über seine Familie plant. Da er jetzt in der Situation ist, die Zeit dafür zu haben, möchte ich bei Ihnen nachfragen, ob Sie bereit wären, sich einmal mit ihm zu treffen, damit er sich mit Ihnen als Fachfrau über seine Pläne beraten und austauschen kann.«

Kurz darauf telefonierten Friedhelm Redlich und ich dann tatsächlich miteinander. Ich erhielt die ersten Informationen über sein ambitioniertes Buchprojekt.

Die Tatsache, dass er seinen Vater verloren hatte, als er 5 Jahre alt war, und so gut wie nichts über ihn wusste, hatte in ihm den Wunsch reifen lassen, sich auf Spurensuche im Leben seines Vaters zu machen. Auch seinen Großvater hatte er nie kennengelernt. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kriegsgefangenschaft ums Leben gekommen.

Die Frage stellte sich ihm immer wieder, ließ ihn nicht los: Wie haben die Biografien seines Vaters und seines Großvaters sein Leben beeinflusst?

Vor allem das Nichtwissen und das Schweigen über seinen Vater wollte Friedhelm Redlich durchbrechen. Das Leben rückwärts verstehen.

Als ich die ersten Texte des Buchmanuskripts im Oktober 2021 erhielt, waren bereits zehn Jahre aufwendige Recherche-Arbeit vorausgegangen, die ihn bis nach Vietnam geführt hatten. Je mehr ich darüber erfuhr, desto interessierter war ich, Friedhelm Redlich auf seiner Spurensuche zu begleiten.

In akribischer Recherchearbeit hat Friedhelm Redlich aus verschiedenen Quellen wie Archiven, Briefen, Zeitzeugenberichten und wissenschaftlicher Fachliteratur das Leben seines Großvaters und Vaters rekonstruiert. Seine Spurensuche führte ihn von Münster auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, in die Zeit des Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, zur Fremdenlegion in Nordafrika und schließlich nach Vietnam, bis hin zum Tod seines Vaters 1969 in Münster.

Ich folgte ihm gedanklich an alle diese Orte, gab Hinweise und neue Impulse, versuchte, mit ihm gemeinsam den roten Faden zu finden und die enorme Menge an Material zu ordnen.

Es gab natürlich Durststrecken, Zweifel und auch Rückschläge in der langen Entstehungszeit des Buches, aber nie hat Friedhelm Redlich sein Ziel aus den Augen verloren. Er ließ sich nicht entmutigen.

Zwei Jahre lang habe ich Friedhelm Redlichs Schreibprozess bis heute begleiten dürfen. Entstanden ist ein biografischer Roman, der zwei Biografien umfasst und nicht spannender sein könnte. Das Leben rückwärts verstehen.

In der Nacherzählung und Rekonstruktion einer Lebensgeschichte bleiben immer Leerstellen. Mit großer Sachkenntnis, Feingefühl und auch Phantasie hat Friedhelm Redlich diese Leerstellen gefüllt, blieb dabei stets ganz nah an den handelnden Personen und ihrer Lebenssituation, gab die historischen Fakten wieder. Ja, so wie er es erzählt, könnte es tatsächlich gewesen sein. Viele Daten ließen sich verifizieren, Ereignisse sich tatsächlich rekonstruieren, manche jedoch nicht.

Mit den Lebensgeschichten des Vaters und Großvaters ist darüber hinaus ein Porträt einer Familie über mehrere Generationen hinweg entstanden, welches auch die besondere Rolle der Frauen deutlich macht. Sie hielten die Familie zusammen, mussten mit der Abwesenheit der Ehemänner und Väter in existenzieller Not leben. Beachtliche Lebensleistungen werden sichtbar. Das Leben rückwärts verstehen.

Auch eine Geschichte der Generation der Kriegskinder und Kriegsenkel, geprägt durch die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts, wird erzählt. Sie steht exemplarisch für viele andere.

Dieses Buch ist vor allem der Versuch, Deutungsmacht über die eigene Lebensgeschichte zu erlangen, Prägungen zu verstehen und daraus zu lernen. Denn: Wer sich gut verwurzelt weiß in der eigenen Lebensgeschichte, der hat einen festeren Stand im Leben, kann im Heute leben und optimistisch nach vorne blicken. Das Leben vorwärts leben.

Ich wünsche dem Buch viele interessierte Leserinnen und Leser, die vielleicht Spuren ihrer eigenen Lebens- und Familiengeschichte wiederfinden werden und sich ermutigt fühlen, ebenfalls auf Spurensuche zu gehen. Dazu gehört Mut. Friedhelm Redlich hatte diesen Mut.

Anette Pehrsson, im Januar 2024

Für Kaiser und Vaterland

Erster Weltkrieg und Weimarer Republik

Frühjahr 1917 – Münster, Westfalen

Walter blickte auf seine Schuhe unter dem Pult. Das braune Leder war abgenutzt, die Farbe kaum noch erkennbar, die Sohlen schief abgelaufen. Unter dem rechten Schuh war die Sohle bereits durchgelaufen. Lange würde er die Schuhe nicht mehr tragen können. Zum Glück war der Winter vorbei; die Temperaturen im Mai stiegen täglich und kündigten den bevorstehenden Sommer an.

Seine Schuhe passten perfekt zum Rest seiner Erscheinung. Seine Socken hatten neben den gestopften Stellen schon wieder neue Löcher, und die Hose an seinem schlaksigen Körper war wie die Ärmel seines Jacketts mehrmals geflickt worden. Seine Mutter gab sich große Mühe, die Flicken so unscheinbar wie möglich zu machen, aber es war letztlich egal. In seiner Klasse sahen inzwischen fast alle so aus wie er.

Dem Lateinunterricht in der Unterprima des Schillergymnasiums folgte er schon lange nicht mehr. Er konnte keinerlei Sinn darin erkennen, sich mit der Grammatik einer ausgestorbenen Sprache zu beschäftigen. Hinzu kam, dass der Lehrer es verstand, den Unterricht so uninteressant wie möglich zu gestalten. Ständig wurden irgendwelche Reden von toten Senatoren Roms gepaukt.

Wenn er aus dem Fenster blickte, sah er die Sonne von einem blauen Himmel auf die großen Bürgerhäuser rund um die Schule scheinen. Das ganze Viertel war erst vor einigen Jahren am nördlichen Stadtrand von Münster entstanden. Sein Jahrgang würde zu den ersten gehören, die das Abitur am neuen Gymnasium abschließen würden.

Neben ihm saß sein Cousin Friedrich und malte mit seinem Bleistift in sein Schulheft. Er kritzelte Kriegsbilder auf die Seiten. Tapfere deutsche Soldaten, die mit Stahlhelm und Gewehr auf französische und britische Soldaten im Schützengraben zumarschierten. Friedrich war besessen vom Krieg. Sein größter Wunsch war es, so bald wie möglich als Soldat ebenfalls an die Front zu kommen.

»Pass’ nur auf«, sagte er immer wieder, »wenn wir uns nicht beeilen, ist der Franzmann besiegt, bevor wir die Gelegenheit hatten, auch gegen ihn zu kämpfen.«

Als der Krieg vor knapp drei Jahren begonnen hatte, hatten sie begeistert am Rand der Aegidiistraße gestanden und den ausrückenden Soldaten des heimischen 13. Infanterie-Regiments zugejubelt. Das Militärische gehörte zur Familientradition; viele ihrer Verwandten hatten seit Generationen in der preußischen Armee als Unteroffiziere gedient. Walters Vater war nach seiner Dienstzeit Mitglied eines Kriegervereins der Ehemaligen gewesen, während er längst als Bürovorsteher bei der Provinzial gearbeitet hatte.

»Hoffentlich ist hier bald Schluss«, raunte Walter zu Friedrich hinüber. »Danach haben wir Geschichte bei Maaß. Das wird auf jeden Fall spannender.«

Als die Stunde endlich vorbei war, sprangen die Jungen von ihren Bänken auf und versammelten sich zur Pause im Innenhof. Walter stand mit Friedrich und seinem besten Freund Gustav zusammen.

»Was der Maaß wohl heute erzählt?«, eröffnete Walter das Gespräch.

»Hoffentlich nicht wieder vom Krieg von 1870/71, das hatten wir jetzt so oft, ich kann es nachts im Schlaf schon vorbeten«, entgegnete Gustav.

Gustavs Vater war Schuster; seinen Eltern waren stolz, dass er es bis aufs Gymnasium geschafft hatte. Er würde das erste Kind der Familie sein, welches ein Studium würde beginnen können.

»Der Alte erzählt so gerne vom Krieg gegen Frankreich, weil der selbst damals dabei war. Das schlägt jedes Lehrbuch um Längen«, sagte Walter.

»Wenn wir nur selbst bald solche Geschichten erzählen könnten! Stattdessen lässt man uns hier Latein pauken oder Schiller lesen. Wir sind alt genug, um unseren Mut zu beweisen.«

Friedrich hörte sich immer gleich an. Er wurde durch seinen Vater, der ebenfalls im Deutsch-Französischen Krieg gekämpft hatte, beeinflusst. Sein Sohn sollte bald als Soldat in seine Fußstapfen treten, für Kaiser und Reich kämpfen und so Ehre für die Familie erringen.

»Bei Muttern muss ich mir ständig das Rumgejammere anhören. Seit Vaters Tod macht sie sich um alles Sorgen: Wie das weitergehen soll in Deutschland, ob noch mehr Rationierungen kommen. Da sind die Geschichten beim Maaß eine richtige Abwechslung für mich«, sagte Walter und lachte.

Sein Vater Hermann war vor etwa einem Jahr nach einer Operation in Godesberg gestorben. Die Ärzte hatten der Familie schon vorher wenig Hoffnung gemacht. Der Darmkrebs war schon zu weit fortgeschritten gewesen. Seitdem war seine Mutter für ihn und seine vier Schwestern allein verantwortlich. Zwar bekam sie eine kleine Witwenrente aus der Tätigkeit des Vaters als Bürovorsteher, aber der Krieg hatte das Leben für die Familie immer schwieriger gemacht.

Von der anfänglichen Zuversicht fast aller Deutschen auf einen schnellen Sieg im August 1914 war auch bei ihr nichts übriggeblieben. An der Heimatfront hatte der Krieg seine Spuren hinterlassen. Nahrungsmittel und fast alle Dinge des täglichen Gebrauchs waren knapp und rationiert. Viele Menschen hungerten, und die Versorgungslage wurde immer schlechter. Statt zu jubeln, ertrugen viele Menschen einfach still die Situation. In anderen Regionen Deutschlands war es schon zu Streiks und Aufständen gekommen. Bislang war es den Regierenden jedoch immer noch gelungen, die Ruhe nach kurzer Zeit wiederherzustellen.

Die Schulglocke läutete zum Beginn der nächsten Stunde. Langsam trotteten die drei wieder zurück in ihre Klasse.

In Geschichte hatte Studienrat Maaß die etwa 30 Jungs der Klasse in den letzten Monaten mit dem Thema ‹Deutschland und der Krieg› gefesselt. Von den Befreiungskriegen gegen Napoleon über die Einigungskriege und natürlich den Krieg gegen Frankreich 1870 hatte er ihnen von siegreichen Schlachten berichtet und dabei nicht mit heldenhaften Einzelheiten gespart. »Frankreich ist unser Erbfeind!«, hatte er immer wieder betont.

»Meine liebe Unterprima, ich habe diesmal gute Neuigkeiten für euch«, eröffnete er seine Geschichtsstunde. »Das Parlament in Berlin hat für junge Männer wie euch eine wunderbare Regelung getroffen: Wer sich freiwillig an die Front meldet, kann die Schule vorzeitig verlassen, dann ein Notabitur machen und so nach dem Sieg ein Studium beginnen. Mir scheint, Deutschland will euch doch noch die Möglichkeit geben, siegreich als Helden zurückzukommen, statt hier hinter den Bänken zu verweichlichen. Ich hoffe, ihr macht mir die Freude und meldet euch daher alle freiwillig in der Aegidii-Kaserne zur Front.«

Die Jungs schauten sich untereinander an. Sollten sie sich freuen oder nicht? Aus dem Gerede im Unterricht wurde nun Realität. Während einige aufgeregt und ganz aus dem Häuschen waren, sich gegenseitig in die Seiten stießen und breit grinsten, schauten andere fassungslos und murmelten mit ihren Sitznachbarn.

»Aber müssen nicht erst noch unsere Eltern zustimmen? Viele von uns sind doch noch keine 18 Jahre alt«, fragte Walter etwas kleinlaut den Lehrer.

»Wenn ihr patriotische Eltern habt, dürfte das doch keine Schwierigkeit sein. In spätestens einem halben Jahr werdet ihr auf jeden Fall gezogen. Als Freiwilliger steht man immer besser da«, erwiderte Maaß.

Friedrich sprang auf: »Endlich geht es los! Wir werden es dem Franzmann schon zeigen und wieder in Paris den Sieg feiern!« Ihm schlossen sich spontan die meisten an.

Walter schaute zu Gustav hinüber. Er hatte ein flaues Gefühl in der Magengegend. Wie sollte er es seiner Mutter erklären und auch noch ihre Zustimmung erhalten? Er sah es als seine Pflicht an, Soldat zu werden, aber so richtig freuen konnte er sich nicht. Gustav machte ebenfalls ein betrübtes Gesicht. Er wollte nach dem Abitur Architektur studieren, konnte der ganzen Kriegsbegeisterung nichts abgewinnen.

»Sprecht mit euren Eltern, bittet sie um Erlaubnis, wenn nötig. Ich möchte nächste Woche mit der ganzen Klasse geschlossen zur Kaserne marschieren und dort die Anmeldung durchführen. Wer nicht mitmacht, ist für mich ein Drückeberger und Feigling!«, fuhr Maaß mit lauter Stimme fort. Damit wurde allen klar, was er von ihnen erwartete. Wer zurückblieb, konnte sich auf eine harte Zeit in der Schule einstellen.

Den Rest der Stunde verbrachten sie damit, den Heeresbericht mit den neuesten Meldungen von der Front zu besprechen und deren Verlauf an einer großen Karte abzustecken. An der Westfront gab es schon seit Monaten kaum noch Bewegung, nur im Süden und Osten bewegten sich die Linien in die eine oder andere Richtung.

Nach der Schule ging Walter nicht sofort die wenigen Schritte nach Hause zur Finkenstraße. Ihm musste etwas einfallen. Seine Mutter würde niemals zustimmen, wenn er mit 17 Jahren Soldat werden wollte. Der Einzige, der ihm jetzt helfen konnte, war sein Onkel Julius. Der wohnte nicht weit entfernt in der Maximilianstraße, ihn konnte er sicher besuchen, um Rat und Unterstützung zu bekommen. Julius war in seiner Jugend Feldwebel der Artillerie gewesen und erst seit kurzem im Ruhestand.

Mit schnellen Schritten rannte Walter die Treppen zum dritten Stock hoch. Als er an der Wohnungstür klingelte, war er außer Atem.

Seine Tante Marie öffnete ihm. Erstaunt fragte sie: »Walter, schön, dich zu sehen – ist was mit Alma?«

»Nein, Mutter geht es gut. Ich bin gekommen, weil ich schnell etwas mit Onkel Julius besprechen will. Kann ich reinkommen?«

Marie öffnete die Wohnungstür ganz und ließ ihn herein. »Aber sicher doch. Er sitzt im Wohnzimmer und liest den Merkur.«

Walter ging durch den Flur ins Wohnzimmer. Julius saß in seinem Sessel am Fenster und las die Zeitung auf seinem Schoß. Als sein Neffe eintrat, blickte er auf. »Hallo, schön, dich zu sehen. Komm’ nur rein. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles in Ordnung bei euch?«, begrüßte er ihn freundlich. Seit dem Tod seines älteren Bruders kümmerte er sich verstärkt um dessen Familie.

»Ich brauche deinen Rat«, kam Walter gleich zur Sache und setzte sich seinem Onkel gegenüber ans Fenster.

»Das hört sich aber sehr ernst an«, erwiderte Julius und ahnte schon, worum es gehen würde. Er hatte den Artikel mit den neuen Bestimmungen für die Einberufung bereits heute Morgen in der Zeitung gelesen. Es würde kein einfacher Plausch mit seinem Neffen werden.

»Onkel, ich will mich nächste Woche freiwillig bei den Dreizehnern zum Kriegsdienst melden. Der Lehrer hat uns heute dazu aufgefordert, und ich kann nicht als Einziger zurückbleiben, weil Mutter nicht zustimmen mag. Sie versteht das nicht, hat immer nur Angst um mich. Ich brauche deine Hilfe.«

»Ich verstehe ihre Sorgen gut. Es sind schon viele in diesem Krieg gefallen. Es gehört zu einer Mutter, sich um die Kinder zu sorgen.«

»Es kann doch nicht sein, dass ich hier zu Hause bleibe, wenn alle meine Klassenkameraden in den Krieg ziehen und es den Franzosen zeigen!«, empörte sich Walter sofort.

»Nicht so ungestüm! Warum hat die Jugend heutzutage nie die notwendige Geduld, um die Dinge von allen Seiten zu beleuchten?«, erwiderte Julius lächelnd. »Es ist eine Seite, sich die Gründe deiner Mutter anzuhören. Andererseits muss man sich auch die Situation Deutschlands vor Augen führen: Der Krieg steht erneut auf Messers Schneide, wir müssen jetzt mit aller Kraft zuschlagen, um ihn bald siegreich beenden und unsere Ziele erreichen zu können.«

Das gefiel Walter schon besser. Sein Onkel war immer etwas bedächtig gewesen, aber an seiner patriotischen Haltung bestand kein Zweifel.

»Der Krieg hat sich sehr verändert, seit ich damals Soldat war. Wir zogen noch innerhalb von einigen Wochen gleich bis nach Paris. Jetzt steckt die Front im Westen fest. Es ist ein Krieg in befestigten Stellungen geworden. Die gesamte Waffentechnik hat sich modernisiert. Wir kämpfen nicht mehr auf offenem Feld gegeneinander. Mit Giftgas und diesen neuen eisernen Höllenmaschinen, die auf Ketten fahren, gehen wir aufeinander los.«

Julius versuchte, seinen jungen Neffen ein wenig zum Nachdenken zu bringen. Er würde ihn dadurch nicht dauerhaft von seinem Vorhaben abbringen können.

»Ich habe als junger Soldat in Sedan gesehen, welche verheerende Wirkung unsere neue Artillerie auf die eingeschlossenen französischen Soldaten hatte. Willst du es dir nicht noch mal überlegen? Das eine Jahr in der Oberprima ist doch schnell vorbei und der Krieg dann sicher auch gewonnen.«

Walter wurde nachdenklich. »Ist mein Wunsch denn falsch? Alle meine Freunde ziehen in den Krieg, jetzt, wo es darauf ankommt, die Briten und Franzosen im Westen endlich niederzuringen. Jahrelang wurde unser Vaterland benachteiligt. Wir wollen doch auch nur unseren Platz in der Welt. Dafür dürfen wir uns nicht kleinmachen vor den Aggressoren aus den anderen Ländern. Ich käme mir vor wie ein Verräter, wenn ich mich jetzt nicht freiwillig melden würde.«

Julius musste erkennen, dass er Walter nicht aufhalten konnte. Seine Sorge, als Feigling und Drückeberger dazustehen, war zu groß. Ihm fiel jetzt die Aufgabe zu, das seiner Schwägerin zu erklären.

»Ich denke wirklich, dass du alt genug bist, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen«, sagte er. »Lass’ mich mit deiner Mutter reden, damit sie es versteht und ihre Zustimmung geben kann. Warte bis dahin mit deinem Vorhaben. Bedenke, sie hat erst vor einem Jahr deinen Vater verloren und wird sich umso mehr um dich sorgen.«

Walter war zufrieden. Mit der Unterstützung von Onkel Julius würde seine Mutter ihm ihre Zustimmung bestimmt nicht verweigern. Das war mehr, als er sich von diesem Gespräch erhofft hatte. Lediglich seine ernsten Worte über die neue Natur des Krieges hatten ihn stutzig werden lassen.

»Ich danke dir! Komm’ doch am Wochenende zu uns. So kann ich mich nächste Woche schon in der Aegidii-Kaserne registrieren. Dann will nämlich unsere ganze Unterprima gemeinsam dort hin.«

»Das werde ich machen. Kündige mich und Marie für Sonntag zum Kaffee bei deiner Mutter an, aber verrate sonst noch nichts, Walter.«

Auf dem Weg nach Hause dachte er darüber nach, wie er es bis Sonntag geheim halten sollte. Er war aufgewühlt, seine Mutter würde es bestimmt bemerken und wissen wollen, was mit ihm los sei.

Als Walter zur Tür reinkam, stand seine Mutter mit seiner ältesten Schwester Ilse in der Küche und bereitete das Mittagessen vor. Ilse war nur ein Jahr jünger als er, und sie beide standen sich nah.

»Guten Tag, Mutter, es riecht aber schon gut bei euch«, sagte er, als er in die Küche kam. Neugierig versuchte er, in den Topf zu schauen, um zu sehen, was es geben würde.

Der Speiseplan der Familie hatte sich in den Monaten seit Kriegsbeginn drastisch verändert. Lebensmittel waren zunehmend knapp, und oft musste man vor den Geschäften lange anstehen, um überhaupt etwas zu erhalten. Die zugeteilten Rationen wurden ständig kleiner. Im letzten Winter hatte es durch einen Rückgang der Ernte kaum Kartoffeln gegeben. Daher gab es Steckrüben als Alternative.

»Es gibt Graupensuppe, und ich habe sogar ein wenig Speck reintun können«, antworte die Mutter. »Deck’ schon mal den Tisch, Ilse, das Essen ist bald fertig. Walter, geh’ und hol’ deine Schwestern, und wascht euch die Hände, bevor ihr euch an den Tisch setzt.«

Walter wusste genau, dass es keine gute Idee war, seiner Mutter nicht zu gehorchen. Obwohl er fast erwachsen war, führte sie, besonders nach Vaters Tod, ein strenges Regiment.

Er ging durch die Wohnung und suchte seine anderen Schwestern Doris, Hertha und Olga. Er fand sie im Spiel vertieft in ihrem gemeinsamen Zimmer.

»Na, ihr drei, was spielt ihr gerade?«, fragte er mit einem breiten Lächeln. Als ältester Bruder war er der einzige Mann im Haus. Manchmal war er versucht, in die Rolle eines Ersatzvaters zu schlüpfen. Im Moment reichte es ihm völlig, wie seine drei kleinen Schwestern auf ihn zuliefen und ihren großen Bruder freudig begrüßten.

Doris erklärte: »Ich zeige Hertha und Olga, wie man Zöpfe flechten kann.« Die große Puppe mit Echthaar war ihr ganzer Stolz und stammte noch aus einer besseren Zeit.

»Das ist lieb von dir«, erwiderte Walter und streichelte ihr über den Kopf. »Mutter sagt, ihr sollt euch die Hände waschen und zu Tisch kommen. Das Essen ist bald fertig.«

Einige Minuten später saß die Familie um den großen Tisch zusammen. Am Kopfende blieb der Platz seines Vaters immer noch eingedeckt, aber leer. Alma trauerte weiterhin um ihren Mann.

Die Suppe im Topf wurde gerecht verteilt. Viel war es nicht, es reichte kaum zum Sattwerden. Aber damit waren sie immer noch besser dran als viele andere Familien in der Stadt.

»Gibt es noch Brot?«, fragte Ilse, als sie ihren Teller geleert hatte. »Erst wieder heute Abend«, antwortete die Mutter. Der Hunger war mittlerweile häufiger zu Gast.

»Ach, übrigens«, begann Walter, »ich war vorhin noch bei Onkel Julius. Sie wollen uns am Sonntag zum Kaffee besuchen.«

»Zum Kaffee?«, fragte Alma. »Als ob wir noch Kaffee hätten! Ich nehme an, nicht mal der Kaiser in Berlin trinkt noch Kaffee.« Die Verärgerung über die Versorgungslage, die bei diesem Satz mitschwang, war nicht zu überhören.

Die Kinder schauten ihre Mutter traurig an. Ilse versuchte, die Wogen ein wenig zu glätten: »Es ist doch schön, wenn die beiden uns besuchen wollen. Dann trinken wir halt Muckefuck.«

Alma musste an sich halten, um den Kindern ihre Verbitterung nicht noch deutlicher zu zeigen. Die Entbehrungen der letzten Zeit hatten ihre Spuren hinterlassen. Sie hatte an Gewicht verloren und wirkte dadurch noch hagerer als früher. Nach dem Tod von Hermann war es für sie nicht leicht gewesen. Zwar half die große Familie, wo sie konnte, aber es war für alle durch den andauernden Krieg immer schwieriger geworden.

Sie hätte sich früher nie vorstellen können, gemeinsam mit vielen anderen Frauen vor den Geschäften stundenlang anzustehen, um dann nur Ersatzprodukte zu erhalten, und machte sich große Sorgen um die Familie. Am Anfang hatte sie, genau wie ihr Mann, den Krieg unterstützt. Aber nach drei Jahren ohne Aussicht auf Sieg war sie nachdenklicher geworden. Sie wagte es nicht, sich auszumalen, was passieren würde, wenn Deutschland den Krieg verlöre.

»Ach, Kinder«, begann sie, »bitte versteht mich. Es war in den letzten Monaten einfach zu viel für mich. Bei Schrage war heute wieder fast nichts zu bekommen, kein Fleisch, kein Gemüse. Aber natürlich freue ich mich über den Besuch von Julius und Marie. Wir werden uns einen schönen Sonntag machen und so ein wenig die Sorgen um uns herum vergessen. Vielleicht kann ich sogar noch ein paar Haferkekse backen, damit es ein wenig festlicher wird.«

Walter stand auf. »Ich muss noch mal los, wir treffen uns von der Schule aus noch an der Promenade.«

Während die Mädchen den Tisch abräumten und den Abwasch machten, zog sich Walter seine Jacke über. Er ging zu seiner Mutter ins Wohnzimmer und küsste sie zum Abschied auf die Stirn. »Es wird nicht lange dauern, wir wollen noch ein wenig reden, über die Schule und die Prüfungen«

»Pass’ gut auf dich auf und mach keinen Blödsinn«, antwortete die Mutter und schaute ihm nach, als er die Wohnung verließ.

Walter hatte es nicht weit. Er ging die wenigen Hundert Meter bis zur Kreuzschanze. Dieser kleine, dreieckige Park gehörte zu den Überresten der alten Stadtbefestigung. Auf der alten Stadtbefestigung hatte man eine Lindenallee errichtet. Alle Bewohner von Münster liebten ihre Promenade. Sie flanierten gerne am Sonntag im Schatten der Bäume einmal um die Altstadt.

Er schaute sich um, ob seine Freunde schon eingetroffen waren, was aber nicht der Fall war. Lange musste er allerdings nicht warten, bis Friedrich und Gustav den Park betraten.

Nach einer kurzen Begrüßung gingen sie zu einer Parkbank und zündeten sich Zigaretten an. Nur Friedrich lehnte dankend ab: »Nee, das ist nix für mich.«

»Wie war es bei euch?«, eröffnete Walter das Gespräch. »Habt ihr schon etwas erreicht bei euren Eltern?«

Friedrich antworte als Erster: »Mit meinem Vater konnte ich sprechen. Er unterstützt mich in meinem Anliegen. Er will auch mit Mutter reden und sie überzeugen. Er steht hinter unserer Sache. Deutschland brauche uns jetzt, damit wir den wichtigen Siegfrieden erringen können. Ohne Sieg stünden uns schlimme Zeiten bevor.«

Gustav ergänzte: »Bei meinem Vater ist es ähnlich. Er war ja 1870 dabei und findet auch, wir sollten den Franzosen eine gehörige Lektion erteilen und dann in Versailles wieder den Sieg feiern. Meine Mutter muss man nicht überzeugen. Ihre Familie steht treu zum Kaiser.«

Walter wurde es etwas ungemütlich. Er trat von einem Bein aufs andere. Da er noch nicht so weit gekommen war wie die beiden, musste es sich gut überlegen, was er jetzt sagte, um nicht als Feigling dazustehen. Schließlich setzte er sich auf die Bank.

»Bei mir wird es wohl auch funktionieren. Ihr wisst ja, Mutter ist sehr ängstlich geworden und fürchtet ständig, dass mir etwas passiert. Aber ich habe mit Onkel Julius gesprochen. Er kommt am Sonntag zu uns, dann habe ich einen Verbündeten im Gespräch mit meiner Mutter.«

Friedrich lachte auf. »Ja, Julius wird das schon schaffen. Als ich klein war, habe ich auch immer gerne seinen Geschichten vom Krieg gelauscht. So können wir morgen auf jeden Fall dem Maaß von unseren Fortschritten berichten.«

Walter stand auf, drehte sich um und trat mit dem Fuß gegen die Bank. »Wird es wirklich so werden, wie wir denken? Ich bin mir nicht sicher. Onkel Julius hatte so einige Anmerkungen, die mich nachdenklich gemacht haben.«

»Was meinst du?«, fragte sein Cousin.

»Der Krieg sei nicht mehr so heldenhaft wie früher. Er habe sich technologisch verändert und es gebe wenig Platz für Heldentum und Mut.«

Friedrich widersprach Walter: »Ach, er ist alt geworden. Natürlich hat sich der Krieg verändert, wie alles andere auch. Stell’ dir vor, wie würden noch mit Waffen wir vor einhundert Jahren kämpfen! Da hätten wir gegen den Franzmann keine Chance. Denk’ doch nur an den Freiherrn von Richthofen. Der fliegt im roten Flugzeug über die Front und schießt seine Feinde ab. Er ist jetzt schon ein echter Held und ein Vorbild für uns alle. Gerade erst wurde er vom Kaiser für seinen fünfzigsten Feindabschuss empfangen. Du machst dir zu viele Sorgen. Das wird schon werden.«

Walters Zweifel zerstreuten sich ein wenig. Ja, den Roten Baron verehrten alle in Deutschland. Häufig stand etwas über ihn in den Zeitungen. Den Rest ihrer Zeit versuchten die Jungen sich vorzustellen, wie es wohl sein würde, wenn sie Soldaten wären und was sie alles erleben würden.

Später am Nachmittag kam Walter wieder zurück nach Hause. Er schloss die Tür auf, hängte seine Jacke ordentlich im Flur auf und begrüßte seine Mutter.

»War es noch schön mit deinen Freunden?«, fragte sie ihn und blickte dabei von der Handarbeit auf, mit der sie beschäftigt war. »Habt ihr über die Schule gesprochen, oder was beschäftigt euch im Moment?«

»Ja, über die Schule und die bevorstehenden Abschlussklausuren. Ich glaube, ich muss noch einiges lernen, damit ich gut durchkomme. Ich soll dich herzlich von deinem Friedrich grüßen«, erwiderte Walter und schlich sich bald darauf in sein Zimmer.

Er legte sich auf sein Bett, schaute in sein Bücherregal und griff sich das große Buch mit dem roten Einband. Krieg und Sieg 1870/1871 stand in goldenen Lettern auf dem Umschlag. Er hatte es schon mehrmals gelesen und kannte es fast auswendig. Ach, wenn er doch nur bald auch so heldenhaft gegen die Franzosen kämpfen könnte!

* * *

Am Sonntagnachmittag war Walter sehr nervös. Gleich würden sein Onkel und seine Tante hier sein, und dann würde es auch unweigerlich um seinen Wunsch gehen, als Kriegsfreiwilliger einzurücken.

Seine Mutter hatte es tatsächlich geschafft, noch ein paar Haferkekse zu backen. Irgendwie hatte sie die notwendigen Zutaten auftreiben können, und so stand eine Glasschale voller kleiner Haferkekse auf dem schön dekorierten Esstisch mit dem guten Porzellan. Echter Kaffee war nirgendwo zu bekommen. Sie setzte also eine Kanne Muckefuck aus Gerstenmalz an. Er schmeckte nicht mal so schlecht, besser als viele andere Ersatzprodukte.

Walter drückte sich überall herum. Niemand sollte merken, wie aufgeregt er war.

Als es klingelte, öffnete Alma im feinsten Sonntagskleid die Tür. Julius und Marie kamen langsam die Treppe in den ersten Stock herauf. Julius hatte einen Strauß Blumen dabei, den er seiner Schwägerin lächelnd übergab. »Liebste Alma, die habe ich nach dem Gottesdienst heute noch für dich auf den Wiesen vor der Stadt gepflückt.« Er nahm sie herzlich in den Arm.

Marie stand hinter ihm auf dem Treppenabsatz und begrüßte Alma genauso liebevoll. »Es ist schön, mal wieder bei euch zu sein, wir haben uns schon viel zu lange nicht mehr gesehen.«

Alma bat sie in die Wohnung zum gedeckten Tisch. »Bitte nehmt Platz, wir freuen uns auch sehr über euren Besuch. In diesen schweren Zeiten ist es schön, wenn die Familie zusammenhält.«

Die Kinder hatten sich schon um den Tisch an ihre Stühle gestellt und setzten sich gleichzeitig mit ihren Gästen. Die Mädchen brachten die Kanne mit frisch aufgegossenem Muckefuck und eine Karaffe mit kaltem Wasser aus der Küche.

Ilse hatte eine Glasschale in der Hand. Alma erklärte: »Heute Morgen habe ich Ilse noch mit dem Rad zum Hof Spielbrink an die Werse geschickt. Da gab es schon die ersten Erdbeeren in diesem Jahr.« Voller Stolz stellte Alma die frischen Früchte auf den Tisch.

Alle Augen folgten ihr und schauten auf die duftenden roten Früchte. »Erdbeeren!«, rief Marie laut aus. »Alma, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein, wie wunderbar!«

Julius wandte sich an seine Nichte Ilse: »Da bist du aber heute schon ein ganzes Stück mit dem Rad unterwegs gewesen für eine Schale Erdbeeren. Vielen Dank dafür.«

Ilse lief rot an. »Das habe ich gerne gemacht. Es hat nur eine Stunde gedauert. Und das Wetter ist so richtig sommerlich gewesen, so schön warm und fast ohne Wind.«

»Ja, wir haben wirklich großartiges Wetter«, meinte Julius. »Was haltet ihr von einer Runde um die Promenade nach dem Kaffee?«

Alle stimmten sofort zu. Es war schön, wenn man mal rauskam, und das gute Wetter musste genutzt werden.

So saßen sie zusammen, tranken Muckefuck oder ein Glas kaltes Wasser, probierten von den Haferkeksen und naschten die Erdbeeren. Alle redeten abwechselnd und erzählten sich die neuesten Gerüchte, die in der Stadt kursierten. Julius achtete darauf, sich von allen Kindern einen kurzen Bericht über ihre schulische Situation geben zu lassen.

Natürlich wurde auch über den Krieg gesprochen. Im April war es zu schweren Kämpfen an der Westfront gekommen. Die Franzosen hatten hohe Verluste erlitten, ihre Soldaten hatten gemeutert, was die Armee zum Abbruch der Angriffe auf die deutschen Stellungen gezwungen hatte.

Walter rutschte auf seinem Stuhl hin und her und schaute bei diesem Thema erwartungsvoll zu Julius. Er hoffte, dass er die Frage des Militärdienstes selbst ansprechen würde. Aber aus irgendeinem Grund tat er das nicht, sondern überließ es ihm, den ersten Schritt zu tun.

Walter nahm all seinen Mut zusammen: »Der Kaiser und das Reich brauchen jetzt jeden Soldaten, der verfügbar ist. Mutter, ich glaube, meine Zeit ist gekommen. Ich will mich daher mit meiner ganzen Klasse als Kriegsfreiwilliger melden und so meinen Platz einnehmen.« Er schaute seine Mutter abwartend an.

Alma sagte zunächst nichts und schaute nur vor sich auf ihre Kaffeetasse. Der ganze Tisch war verstummt. Alle anderen blickten Walter an. So hatte er noch nie geredet. Nachdem sie die Entschlossenheit in seinem Ausdruck bemerkt hatten, wanderten die Blicke jetzt zu Alma, gespannt darauf, wie sie reagieren würde. Für eine kurze Zeit lag eine drückende Stille im Raum.

Langsam hob Alma wieder ihren Blick. Jeder konnte sehen, wie aufgewühlt sie war. Trotzdem gelang es ihr, die Emotionen im Griff zu halten. Langsam begann sie zu sprechen, ihre Stimme war ruhig und gedämpft: »Glaube nicht, ich wüsste nicht, wie es euch junge Männer danach gelüstet, euch im Kampf zu beweisen. Mein Bruder Robert steht in diesem Moment ebenfalls an der Front im Osten. Aber du, Walter, du wirst doch erst 18 Jahre alt. Du solltest noch ein Jahr zur Schule gehen und dich auf dein Abitur vorbereiten, bevor du dir solche Flausen in den Kopf setzt. Ich bin jetzt allein mit dir und deinen vier Schwestern. Willst du uns denn zurücklassen und nur an dich denken? Nein, ich kann dir keine Zustimmung für dein Vorhaben geben.«

Jetzt war es Walter, der den Kopf senkte. Vorsichtig formulierte er seine Erwiderung: »Auf keinen Fall will ich euch zurücklassen oder vergessen. Sollen denn die Franzosen und Briten bis nach Westfalen kommen? Alle erwarten von uns doch jetzt, bereit zu sein und sich nicht zu drücken. Ich bitte dich, lass’ mich nicht als Einzigen zurückbleiben, während alle aus der Schule sich melden. Ich würde als Feigling dastehen.«

Jetzt meldete sich auch seine Schwester Doris zu Wort: »Wie kannst du Mutter und uns das nur antun? In den Krieg ziehen! Siehst du nicht, wie viele schon tot sind? Jeden Tag stehen in der Zeitung neue Anzeigen von Gefallenen. Hast du keine Angst vorm Sterben?«

Julius versuchte, die Gemüter ein wenig zu beruhigen: »Ich glaube, es ist gut, wenn Walter seine Pflicht erkennt und seinen Teil beitragen will.«

An seine Nichte Doris gewandt sagte er: »Ich glaube auch, er kennt die Gefahren ganz genau, aber soll er sich drücken, nur weil es gefährlich ist?«

Er blickte in die Runde und fuhr fort: »Den Frauen gefällt es niemals, wenn wir Männer in den Krieg ziehen. Das ist nun mal so. Es ist unsere Aufgabe, genauso wie die Frauen die Kinder kriegen und großziehen. Aber ich denke, für den Moment sollten wir das Thema ruhen lassen und stattdessen aufbrechen zur Promenade. Sonst ist die Sonne wieder untergegangen und wir haben den ganzen Nachmittag nur am Tisch gesessen und gestritten.«

Dem stimmten alle zu, und Minuten später brachen sie gemeinsam auf. Julius nahm sich auf dem Weg zur Promenade Walter zur Seite. Sie gingen als Letzte in der Gruppe, während die Frauen vorausliefen. Er erklärte ihm, dass er beim Spaziergang allein mit Alma reden und versuchen würde, sie zu überzeugen. Er war zuversichtlich, dass es ihm gelingen würde. In der Gruppe, vor allen anderen, würde sie sich nicht umstimmen lassen, so gut kannte er seine Schwägerin. Walter war froh darüber, denn er hatte schon befürchtet, sein Anliegen sei gescheitert.

Die ganze Runde um die Altstadt war ungefähr vier Kilometer lang. Die Gruppe ging Richtung Neutor, wo sie entlang der Promenade zum Neuplatz vor dem Schloss kam.

Julius hatte sich an Almas Seite begeben. Die beiden sprachen leise miteinander und gingen jetzt hinter den anderen her.

Als sie an der Himmelreichallee ankamen, blieben sie alle für einen Moment stehen. Auf der anderen Seite konnten sie die angefangenen Bauarbeiten für das geplante Aasee-Bassin sehen. Durch den Kriegsausbruch 1914 waren die Arbeiten eingestellt worden; die italienischen Arbeiter waren abgereist. Hier sollte ein großer künstlicher See entstehen, der das gelegentliche Hochwasser der Aa regulieren und gleichzeitig die Qualität der Wasserver- und -entsorgung verbessern sollte.

Julius rief allen zu: »Hier sehen wir noch ein Opfer des uns aufgezwungenen Krieges! Statt dass die Italiener hier Erde bewegen, kämpfen sie jetzt gegen unsere Waffenbrüder aus Österreich.« An Alma gewandt fuhr er leiser fort: »Bitte bedenke, dein Sohn wurde in eine kaisertreue Familie geboren. Es wundert mich also nicht, wenn er diesen Drang verspürt. Wenn du es ihm verwehrst, wird er sich gedemütigt und unverstanden fühlen.«

»Aber Julius, das weiß ich doch alles. Es ist nur … Er ist noch so jung und sollte eigentlich andere Dinge im Kopf haben als Krieg und Tod«, entgegnete Alma.

»Ich weiß. Du hast es nicht einfach nach Hermanns Tod. Aber es ist ja auch so: Wenn Walter bei den Dreizehnern ist, dann kümmert sich die Armee um ihn. Er erhält alles, was er braucht, von seiner Einheit, Kost und Logis und noch den Sold obendrauf. Du kämest daher auch zu Hause leichter zurecht. Die Mädel sind doch auch schon alle groß genug, um dir zu helfen, und du wirst nicht merken, dass er dir nicht mehr zur Hand geht. Im Notfall hast du noch den Rest der Familie. Da gibt es genügend, die mal mit anpacken können, wenn Not am Mann ist. Du wärest auf keinen Fall allein, und dein Sohn wird dir umso dankbarer sein, wenn du seinen Herzenswunsch erfüllst.«

Alma schwieg. Die Argumente zeigten ihre Wirkung.

»Wenn er dann als Sieger aus dem Krieg zurück ist, holt er seine Reifeprüfung nach, studiert, und danach bringen wir ihn schon in einer guten Anstellung unter«, beschloss Julius seine Argumentation.

Die Gruppe erreichte schließlich das Mauritztor im Osten der Altstadt. Dort wuchs die Stadt in den letzten Jahren enorm schnell. Entlang der Straße nach Telgte und Warendorf war ein neues Stadtviertel mit vielen neuen Bürgerhäusern entstanden.

Erneut hielt Julius an und schaute nach Osten. An alle gewandt meinte er: »Ich glaube, man sollte sich mal die Wohnungen in den neuen Häusern an dieser Straße anschauen. Sie sollen alle sehr schön sein, mit Stuck an den Decken und Öfen in allen Zimmern. Dazu in jeder Wohnung ein WC, ein Bad mit Wanne und ein Boiler für heißes Wasser. Es gibt große Hinterhöfe, mit Licht und sogar Bäumen darin. Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten.«

Julius’ Frau Marie seufzte: »Ach, Julius, du bleibst dir treu, immer auf der Suche nach dem Neuen. Warum sollten wir denn umziehen? Gefällt dir unsere Wohnung im Kreuzviertel nicht mehr? Ich bin schon so oft mit dir umgezogen, irgendwann muss es auch mal gut sein.«

»Marie, an uns habe ich dabei nicht gedacht. Ich denke an die junge Generation. Hier sehen wir das neue Münster vor uns. Raus aus der Altstadt und dem Promenadenring. Du wirst sehen, wie schnell nach dem Krieg hier alles wächst und diese Stadt noch größer werden wird.«

»Onkel, es leben doch jetzt schon 100.000 Menschen in Münster. Wie viele sollen noch in die Stadt, wer arbeitet dann noch auf dem Land?«, fragte Walter nach.

»Wer weiß, vielleicht werden es in hundert Jahren mal mehr als 300.000 Menschen sein oder eine halbe Million. Warum nicht? Es ist doch eine schöne Stadt mit großartigen Menschen, es lohnt sich, hier zu leben.« Julius grinste und freute sich. Er liebte es, die Blicke der Menschen in seiner Umgebung ein wenig weg vom Vertrauten auf das Neue und Unbekannte zu lenken.

Sie setzten ihren Weg fort und verließen die Promenade am Neubrückentor. Von hier war es nicht mehr weit zur Wohnung von Julius und Marie. Der Gang hatte ihnen gutgetan, die Sonne hatte sie auf andere Gedanken gebracht. Die Mädchen liebten es, mit ihrer Tante Marie unterwegs zu sein.

Julius näherte sich wieder Alma. Er hatte sie mit ihren Gedanken allein gelassen. Jetzt sprach er sie wieder ruhig an: »Alma, ich weiß, wie du dich fühlst und wie schwer es dir fällt, aber hast du dich entschieden? Der Junge ist, wie mir scheint, ein wenig verzweifelt, und wir sollten jetzt alle hinter ihm stehen.«

Alma blieb stehen und schaute Julius direkt in die Augen. »Du hast recht, ich kann und sollte ihn nicht aufhalten in seinem Streben. Aber es bricht mir das Herz, ihn in diese Gefahren zu schicken. Ich will zu Gott beten, dass er meinen Sohn verschont und wir nach dem Krieg alle wieder zusammensitzen wie heute und uns am Leben freuen können. Geh’ nur und sag du es ihm. Ich habe doch längst gemerkt, dass ihr an einem Strang zieht.«

Julius wurde ernst und schaute Alma lange an. Dann sagte er: »Für eine Mutter war es niemals einfach, ihr Kind loszulassen. Auch ich mache mir Sorgen um den Krieg und wie er ausgehen wird. Es ist richtig, Walter zu unterstützen. Verzeihe mir, wenn ich nicht ganz offen zu dir war. Er war tatsächlich letzte Woche bei mir, um mich auf seine Seite zu ziehen. Er will dich nicht verletzen, und gleichzeitig will er bei seinen Freunden am Schiller nicht als Drückeberger erscheinen. Ich teile ihm deine Entscheidung mit.«

Während sie die letzten gemeinsamen Schritte gingen, schlenderte Julius wieder neben Walter her. »Deine Mutter ist eine starke Frau. Es ist ihr nicht leichtgefallen, aber sie will dir nicht im Weg stehen. Bitte gehe behutsam mit ihr um und mache ihr nicht noch mehr Sorgen, als sie jetzt schon hat. Denke auch an deine Schwestern. Auch sie werden ihren großen Bruder vermissen und Angst um dich haben.«

Walter war überglücklich. Sein Wunsch war erfüllt worden. In wenigen Wochen schon würde er also in die Armee eintreten und seine Pflicht tun. Er war so stolz und überzeugt, das Richtige zu tun. »Danke, Onkel Julius, das werde ich dir nie vergessen!«

* * *

In der folgenden Woche meldete sich Walter gemeinsam mit seinen Mitschülern beim 13. Infanterie-Regiment als Freiwilliger. Die neue Verordnung hatte Schüler im ganzen Reich dazu veranlasst, sich zur Armee zu melden. Sie würden in wenigen Wochen die Lücken in den Divisionen auffüllen und die Kriegsmaschinerie in Gang halten.

Als Walter im Juni in die Kaserne einzog, wurde ihm schnell klar, dass die nächsten zehn Wochen kein Zuckerschlecken werden würden. Die militärische Ausbildung veränderte die jungen Männer stärker als die gesamte Schulzeit. Ein gut gemachtes Bett war wichtiger als alle Werke von Schiller. Der Drill wurde zum alles Entscheidenden, der Einzelne zählte nicht mehr. Die Begeisterung, mit der er Soldat geworden war, wurde ihm schnell und gründlich ausgetrieben. Vorgesetzte, die selbst zum Schachspielen zu dumm waren, wurden zu den alles bestimmenden Machtpersonen. Die eigene Persönlichkeit musste man am Kasernentor abgeben. Wie Tiere bei einer Dressur wurden sie auf ihr neues Leben vorbereitet. Gehorchen statt Denken.

Der Schliff in der Kaserne ließ ihn fast verzweifeln, aber er wollte sich nicht brechen lassen. Lieber heulte er nachts still vor sich hin, als aufzugeben. Er und seine Kameraden wurden hart und roh, genau, wie sie gebraucht wurden. All das war eine Vorbereitung auf die Dinge, die ihn noch erwarten würden.

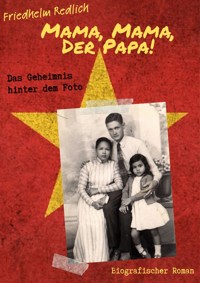

Am Ende der Grundausbildung war er froh, dass es jetzt endlich losgehen würde. Der Sommer war vorbei, und als sie ein letztes Mal Ausgang erhielten, verabschiedete Walter sich von seiner Familie. Seine Mutter und Schwestern waren in Sorge, was ihm alles passieren könnte. So gut es ging, versuchte er erneut, sie zu beruhigen. Ein Foto wurde in ihrem Hof gemacht: Walter in Uniform. Ruhig und entschlossen blickte der gerade 18-Jährige in die Kamera. Erst vor wenigen Wochen hatte er begonnen, sich regelmäßig zu rasieren.

In der Kaserne erhielten sie ihre gesamte Ausrüstung, dann marschierten sie mit dem Gepäck zum Güterbahnhof an der Hafenstraße. Gejubelt wurde in den Straßen nicht mehr. Sie stiegen in den Zug, der sie nach Westen bringen würde.

»Endlich geht es los und wir lassen diese quälenden Ausbilder hinter uns«, sagte Friedrich beim Einsteigen.

»Hoffentlich sehnen wir uns nicht bald nach ihnen zurück«, meinte Gustav. Sie suchten sich zu dritt ein Abteil.

Abbildung 1 - Walter als Rekrut 1917: Abschied von der Mutter nach der Grundausbildung

Bei der Abfahrt schauten sie aus den Fenstern. Aber da stand außer der Familie niemand mehr und winkte. Krieg war zum Alltag geworden. Jeden Tag fuhren Züge an die Front.

In den Abteilen herrschte eine gespannte Atmosphäre. Manche machten Witze und flachsten herum, aber die Mehrheit war nachdenklich. Durch ihre Erlebnisse der letzten Wochen unterschied sich ihre jetzige Vorstellung vom Krieg deutlich von der früheren.

Friedrich hatte die letzten Meldungen von der Front genau studiert und referierte über die Lage. Er kennt sich wirklich aus, dachte Walter. Er selbst schwieg während der Fahrt lieber.

Der Zug hatte mehrere Zwischenhalte. Waggons wurden angehängt, Lokomotiven gewechselt. Die Fahrt ging quer durch das besetzte Belgien in den Norden von Frankreich. Etwa 15 km nördlich von Laon endete die Fahrt nach einem Tag in dem kleinen Ort Pouilly-sur-Serre. Die Armee hatte hier für ihre Zwecke einen Bahnhof errichtet. Nachschub an Menschen und Material wurde ausgeladen und per Lastwagen weiter an die nahe Frontlinie verteilt.

Gemeinsam mit seinen Kameraden verließ Walter den Zug. Befehlsgemäß versammelten sie sich auf einem Platz aus festgestampfter Erde neben einem Acker, um auf ihren Weitertransport zu warten.

Er schaute sich um. Organisierte Betriebsamkeit überall. Stimmen riefen Befehle. Es roch nach Matsch und Unrat. Auf einem Gleis wurden neue Munition und Granaten für die Artillerie angeliefert. Unzählige Geschosse und Kisten wurden umgeladen. Lange Reihen von Lastwagen und Pferdefuhrwerken standen bereit, um die tödliche Fracht zu transportieren. Ein Lazarettzug stand auf dem anderen Gleis, und Schwerverletzte wurden auf Tragen hineingebracht, um fern der Front behandelt zu werden.

»Hier ist ja ganz schön was los«, sagte Walter.

»Auf jeden Fall mehr als in Münster«, antwortete jemand.

Das Wetter war schön und Walter schaute in den blauen Himmel, der nur von ein paar Wolken bedeckt war. Ganz oben entdeckte er einige große Vögel, die mit weit ausgebreiteten Flügeln dahinglitten. So dachte er im ersten Moment. Dann erkannte er, dass es Flugzeuge waren. Er hatte noch nie welche fliegen sehen. Kaum wurde ihm das klar, ging auch schon der Alarm los.

Fliegerangriff! Jetzt rannten alle los, Deckung suchend. Walter warf sich in einen Graben, als schon die ersten Bomben fielen. Es waren nur drei Doppeldecker. Ihr Auftrag war, den Bahnhof anzugreifen und so den Nachschub der Deutschen zu unterbrechen. Sie warfen ihre Bomben ab und versuchten, die Züge auf den Gleisen oder noch besser die Munitionsvorräte zu treffen.

So schnell, wie sie aufgetaucht waren, waren die Bomber auch wieder weg. Walter lag noch immer im Graben. Eine Bombe war direkt in seiner Nähe detoniert und hatte einen Baum gefällt. Er war dadurch von einem Ast am Bein verletzt worden. Nicht allzu schlimm, glaubte er.

Rund um ihm stöhnten Verletzte. Soldaten liefen hin und her. Humpelnd begab er sich in Richtung des Lazarettzuges für die Schwerverletzten, die auf ihren Transport warteten. Zwei seiner Kameraden lagen tot auf dem Platz. Die Druckwellen der Bomben hatten ihnen ihre Uniform vom Köper gerissen. Nackt und blutend lagen sie auf der braunen Erde. Walter suchte in dem Chaos nach seinen Freunden und Kameraden.

Eine weitere Bombe hatte anscheinend den Lazarettzug getroffen, denn plötzlich schlugen Flammen daraus empor. Aus den brennenden Waggons kamen Schreie. Eben hatten die Verletzten auf ihren sicheren Abtransport gehofft, jetzt holte der Tod sie doch noch ein. Erschüttert blieb Walter stehen und wandte sich nach einigen Sekunden von der Szene ab, um das Lazarettzelt aufzusuchen.

Dort schaute sich eine Krankenschwester sein Bein an. Es roch nach Blut, Schweiß und Karbol. Die Wunde an seinem Unterschenkel war nicht tief, und er musste warten, bis er beim Arzt an die Reihe kam. Durch das Adrenalin im Blut spürte er keinen Schmerz. Der Arzt sprach kaum mit ihm, es gab zu viele Verletzte. Er wurde verbunden und zurück zur Einheit geschickt. Einen Aufenthalt im Lazarett gab es für eine solch kleine Verletzung nicht.

Kurz darauf wurde er mit seinen Kameraden auf Lastwagen geladen. Sie kamen am Morgen des 16. Oktober 1917 bei ihrer Einheit an der sogenannten Laffaux-Ecke an. Ein gutes Dutzend junge Männer saßen voller Hoffnung auf große Taten auf den Bänken. Der LKW brachte sie zu ihrer Einheit nahe dem Ort Vaudesson. Die Front lag südlich des Aisne-Kanals. Der Frontabschnitt machte hier einen scharfen Knick. Alle Experten rechneten hier mit dem bevorstehenden Angriff der Franzosen. Niemand von ihnen ahnte, dass die französische Armee genau an diesem Tag mit ihrem mehrtägigen Artilleriefeuer auf die deutschen Stellungen beginnen würde.

Nachdem sie die Brücke über den Kanal passiert hatten, wurde die Landschaft unwirklich. Viele Häuser waren beschädigt, Bäume waren kaum noch vorhanden, und der Boden schien manchmal aus einer endlosen Reihe von Kratern zu bestehen. Dazwischen fuhren auf den schlammigen Wegen unzählige Fahrzeuge in alle Richtungen, und Soldaten marschierten feldgrau zwischen den Stellungen. Sie schauten still auf die zerstörte Landschaft.

Der LKW hielt vor dem Eingang zu einer unterirdischen Höhle. Hier, im Hauptquartier der Einheit, sollten sie sich melden. Am Eingang sah Walter ein Schild mit der Aufschrift KONSTANZHÖHLE. Während die anderen draußen warteten, trat er ein und schaute sich um. Die Höhle war groß, fasste problemlos mehr als 100 Personen. Es herrschte geschäftiges Treiben.

An großen Tischen saßen Offiziere und erteilten davor wartenden Soldaten Befehle. Telefone klingelten, Karten wurden studiert, und im hinteren Teil der Höhle war sogar ein Bereich für ein kleines Lazarett abgetrennt. Die angebrachten Lampen tauchten die Höhle in ein fahles Licht.

Walter fragte sich durch und fand so den richtigen Unteroffizier. »Na, da habt ihr es ja gerade noch zum großen Feuerwerk geschafft«, meinte dieser, als er ihren Marschbefehl gelesen hatte. »Sie sind Maschinengewehrschütze? Dann kommen sie in das MG-Nest David, ganz in der Nähe. Da ist auch ihr Unterstand. Ihre Kameraden werden anderen Gruppen zugeteilt.«

Walter salutierte vorschriftsmäßig. Er wollte sich seine Enttäuschung über die frühe Trennung von seinen Freunden nicht anmerken lassen. Als er sich schon umdrehen wollte, ergänzte der Unteroffizier noch weitere Anweisungen: »Passen Sie draußen auf, die Franzmänner schießen sich auf uns ein, geht bestimmt bald wieder los. Wenn der Nebel weg ist, können ihre Aufklärer in den Flugzeugen wieder Zielkoordinaten durchgeben. Ich schicke ihnen jemanden mit, der Ihnen den Weg zum MG-Nest zeigt. Ist sicherer so. Wir wollen doch nicht, dass Sie verletzt werden.« Er winkte jemanden heran und gab ihm den Befehl, Walter zum Unterstand zu bringen.

Die beiden Soldaten verließen die Höhle durch einen anderen Ausgang. Walter sagte seinen Freunden, wo er eingesetzt wurde, und verabschiedete sich von ihnen. Dann verschwand er mit seinem Begleiter direkt gegenüber im weit verzweigten Grabensystem entlang der Front. An den Abzweigungen standen Hinweisschilder aus Holz, damit man sich nicht verirrte.

Bei Regen füllten sich die Gräben mit Wasser und waren kaum passierbar, aber im Moment ging es. Seit ihrer Ankunft vor einigen Wochen hatte das 13. Infanterie-Regiment viel Aufwand in die Instandsetzung gesteckt. Die Heeresleitung wusste genau, warum: Hier würde der erwartete Angriff der Franzosen am stärksten sein.

»Ich heiße Ferdinand, Ferdi Stoffers aus Raesfeld«, stellte sich Waters Begleiter unterwegs vor.

»Walter Redlich aus Münster. Raesfeld ist ja nicht so weit weg von uns. Bist du schon länger dabei?«

»Schon seit der Somme vor einem Jahr. Damals hat die Entente zum ersten Mal Panzer gegen uns eingesetzt, aber wir haben ihnen gezeigt, aus welchem Holz wir Deutschen geschnitzt sind.«

»Wie ist denn hier die Lage? Man hört von einer bevorstehenden Offensive der Franzosen«.

»Das stimmt. Nachts kann man die Züge bei den Franzosen hören. Seit Wochen bringen sie Menschen und Material nach vorne. Da braut sich was zusammen, sag’ ich dir. Im April haben wir sie ordentlich verdroschen, die wollen bestimmt eine Revanche. Sollen sie nur kommen, wir sind bereit!«

»Wir sind doch bestimmt gut vorbereitet?«

»Das will ich hoffen, sonst wird das ein ganz kurzer Spaß für uns. Der Franzmann kriegt jetzt immer mehr Material aus den USA, und bald sind die Amerikaner selbst hier. Es wird Zeit, dass wir nach Paris aufbrechen und den Sack zumachen.«

Die beiden Männer waren inzwischen ein paarmal abgebogen, hatten Unterstände und müde Soldaten passiert. Aus Feldküchen drang Essensgeruch in ihre Nasen. Schließlich blieben sie vor einem Unterstand stehen.

»Hier ist es, dein Zuhause für die nächsten Wochen. Drinnen ist jemand, der dir alles erklärt. Ich muss wieder zurück. Pass’ auf dich auf, und immer den Kopf schön unten halten!« Mit einem kurzen Händedruck verabschiedeten sie sich, dann ging Walter die Stufen zum tief in die Erde eingegrabenen Unterstand hinunter.

»Gefreiter Redlich meldet sich zum Dienst.« Zackig grüßte Walter den anwesenden Feldwebel und schlug die Hacken zusammen.

»Na endlich, wir dachten schon, wir müssten ohne Sie den Krieg gewinnen«, feixte der Feldwebel. Offensichtlich war Walter schon angekündigt worden.

Er erhielt einen Schlafplatz und eine kurze Einführung in die Stellung: die Lage der Maschinengewehrnester vom Typ 08/15, die Laufwege in den Gräben, wo man Munition und etwas zu Essen bekam. Dann begann sein erster Dienst, Wache im Graben direkt vor der MG-Stellung. Sie lag etwa einen Kilometer vor der ersten Frontlinie. Damit waren sie immer noch nah genug, um jedes Ziel mit todbringenden Salven zu belegen.

In der Ferne konnte Walter die Artillerie beider Seiten hören. Man beschoss sich im Prinzip jeden Tag, damit sich niemand in Sicherheit wiegte. Er stand mit den beiden anderen Gefreiten im Graben, alle rauchten Zigaretten. Einer kletterte hoch, um hinüberzuschauen. Von hier oben konnte er die ganze Schlucht nach Süden überblicken. Die Franzosen hätten dumm sein müssen, wenn sie versuchen sollten, hier durchzukommen.

Es war früher Nachmittag, als das Feuer der französischen Artillerie ohne jede Vorankündigung gewaltig zunahm. Zunächst wurden die Gräben der ersten Linie beschossen. Gewaltige Fontänen Erde schossen jedes Mal in den Himmel, wenn eine Granate einschlug. Der Lärm war unvorstellbar. Walter hielt sich wie alle anderen die Ohren zu. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Aus sicherer Entfernung konnten sie sehen, wie ihre Kameraden nur wenige hundert Meter entfernt unter Feuer lagen.

Nach einiger Zeit bewegten sich die Fontänen aus Erde näher in ihre Richtung. Walter und seine Kameraden rannten in ihre Unterstände. Hier, unter dicken Baumstämmen und Beton, acht Meter unter der Erde, fühlten sie sich sicherer. Die Granaten schlugen jetzt über ihnen in das Erdreich ein. Jedes Mal erzitterte der Unterstand, Erde rieselte durch die Balken.

Walter schaute sich um. Wie reagierten seine Kameraden? Konnte er sich etwas abschauen, um nicht aufzufallen? Manche schauten ängstlich zur Decke oder auf den Boden. Es wurde fast nicht geredet. Einige beteten und bewegten still ihre Lippen. Je länger der Beschuss dauerte, umso mehr stiegen Anspannung und auch Verzweiflung in der Stellung. Über Draht kam eine Meldung herein: Der gesamte Abschnitt lag unter Feuer. Auf den Wegen und in den Gräben wurde Gas geschossen, die Stellungen waren mit einem Zerstörungsfeuer belegt. Alle sollten wachsam sein und bei Nachlassen des Beschusses sofort wieder die Stellungen besetzen, um den bevorstehenden Angriff abzuwehren.

Der Angriff kam nicht. Das Artilleriefeuer dauerte die ganze Nacht. Kein Soldat in dem Unterstand konnte ein Auge zumachen. Geredet wurde kaum. Man konnte den anderen sowieso nicht verstehen. Walter hatte nach wenigen Stunden das Gefühl, taub geworden zu sein. Seine Müdigkeit bemerkte er nicht. Sein Bein fing an zu schmerzen; der Verband war durchgeblutet.

Am nächsten Morgen rückte eine Gruppe Soldaten aus, um sich ein Bild zu machen. Walter war dabei. Der Schützengraben war fast gänzlich verschwunden, an einigen Stellen nur noch einen Meter tief und voller Löcher in den Wänden. Trichter und Berge von Erde wechselten sich jetzt in der Landschaft ab. Wenn eine Granate einschlug, warfen sich alle hin in der Hoffnung, sie werde woanders einschlagen. Wissen konnte man das nie. Woher hatten die Franzosen so viele Geschütze?

Sie gruben in der Stellung die verschütteten MGs wieder aus und reinigten sie von Erde und Dreck. Der Unterstand selbst hatte gehalten, nur rundherum war alles umgepflügt. Während sie noch durch die MG-Stellung schlichen, rief jemand: »Gas!« Mit flinken Fingern griffen sie nach ihren Gasmasken und setzten sie in Windeseile auf.

Das Gas waberte in Schwaden durch die Gräben und tötete alles, was sich nicht schützen konnte. Walter bekam Todesangst unter der Maske und zwang sich, ruhig zu bleiben. Selbst mit Maske wurde einem nach einiger Zeit speiübel. Man sah kaum etwas, die kleinen Scheiben beschlugen, und das Atmen fiel sehr schwer. Als sie endlich in ihren Unterstand zurückkehrten und die Maske abnahmen, mussten sich die meisten übergeben.

So ging es den ganzen Tag weiter. Weil die Anfahrtswege für den Nachschub vergast worden waren, kam keine Verpflegung durch, kein Nachschub an Material. Zu essen gab es, was noch da war, hauptsächlich altes Brot und Büchsenfleisch.

Am folgenden Tag zerstörte der Beschuss alle Leitungen zwischen den Stellungen und der eigenen Artillerie. Keine Kommunikation mehr. Melder mussten hin- und herrennen und brauchten Stunden, um wichtige Informationen zu überbringen. An Schlaf war nicht zu denken. Walter kam sich vor, als wäre er schon Wochen hier.

Bei einer Begehung der Stellungen am 18. Oktober kam Walter mit seinem Erkundungstrupp näher an die vordersten Linien heran. Sie fanden einen Unterstand mit etwa zwanzig toten Soldaten, die mit angelegten Gasmasken auf dem Boden saßen. Sie hatten keine sichtbaren Verletzungen. Leutnant Schwarze meinte, sie seien wahrscheinlich durch das Kohlenmonoxyd einer direkt vor dem Eingang explodierten Granate vergiftet worden. Davor schützte die Maske nicht. Der Tod hatte viele Gesichter.

Weil ein Abtransport der Toten in die hinteren Stelllungen nicht möglich war, legten sie die Toten nebeneinander im hinteren Teil des Unterstandes ab. Dann wurde der Bunker neu besetzt. Die Lebenden vorne, die Toten hinten.

Der Morgen des 19. begann mit starkem Nebel; so konnten wenigstens die Beobachter mit ihren Fliegern nicht aufsteigen und den Beschuss genauer in die Stellungen lenken.

Der erste Graben war nicht mehr vorhanden. Die Besatzungen wichen während Beschuss jetzt immer nach vorne aus, versteckten sich in Trichtern und krochen zurück, sobald die Feuerlinie nach hinten verlegt wurde. So hatten sie bessere Überlebenschancen. Wenn die Granaten trafen, konnte man Glück haben, dann wurde man durch die gewaltige Druckwelle der Explosion nur in die Luft geschleudert, die Uniform wurde einem vom Leib gerissen, und man landete nackt, aber im Wesentlichen unverletzt wieder auf der Erde. Wenn man Pech hatte, wurde man von glühenden Metallsplittern zerschnitten oder unter Massen von Erde begraben. Dann starb man sofort oder erst, nachdem man sich noch eine Weile die Seele aus dem Leib geschrien hatte.

Die Ortschaften in der Gegend, die bislang weitgehend unbeschädigt geblieben waren, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die Wälder in den Schluchten existierten bald nicht mehr.

Am 21. kam eine kleine Kolonne von drei LKWs zur Stellung durch und brachte Nachschub. Auf der Rückfahrt wurden so viele Verwundete wie möglich mitgenommen. Französische Erkundungstrupps versuchten festzustellen, wie stark die vordersten Stellungen noch besetzt waren. Es kam zu blutigen Abwehrkämpfen in den Stellungen. Walter beobachtete das Kämpfen und Sterben aus der MG-Stellung heraus.

Am 22. antwortete die eigene Artillerie kaum noch auf den Beschuss durch die Franzosen. Wahrscheinlich waren die Geschütze der Deutschen schon fast vollständig zerstört. Das demoralisierte die Soldaten noch mehr. Wann hörte endlich das Schießen auf und fing das Kämpfen an? Dann hätte man wenigstens etwas zu tun gehabt, anstatt nur auf sein Ende zu warten.

In der Nacht wurden sie durch Melder in ihren Stellungen informiert: Die Franzosen würden am nächsten Morgen um 5:45 Uhr angreifen. Walter war froh: Endlich ging es los, das Abwarten hatte ein Ende.

Der Angriff der Franzosen begann eine halbe Stunde eher. Walter und seine Kameraden wurden mitten in der Nacht geweckt. Sie rüsteten sich mit Handgranaten und Munition aus. Die Kanten ihres Klappspatens hatten sie für die bevorstehenden Grabenkämpfe geschärft. Dort waren Gewehre nutzlos.

Nach einer kurzen Vorbereitung durch die Artillerie sahen sie aus ihrem MG-Stand die Franzosen mit Panzern und Infanterie vorrücken. Leuchtkugeln wurden in den Himmel geschossen, um das Feld zu erhellen. Die Panzer waren riesige Ungetüme aus Stahl, sie bewegten sich langsam und unbeholfen durch die Landschaft. Trotzdem verbreiteten sie unter den deutschen Soldaten Angst und Schrecken. Da fast keine Geschütze mehr vorhanden waren, konnte man sie auch nicht aus der Entfernung bekämpfen.

Aus der MG-Stellung feuerten sie aus allen Rohren in Richtung der Angreifer, und Walter sah, welche verheerende Wirkung es hatte. Die französischen Soldaten wurden umgemäht wie reifes Korn auf dem Feld, sobald sie in den Kugelhagel des Laufes kamen, der ununterbrochen 600 Schuss in der Minute ausspuckte. Walter schleppte Munitionskisten heran, damit das Bellen des MG nicht unterbrochen werden musste.