12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

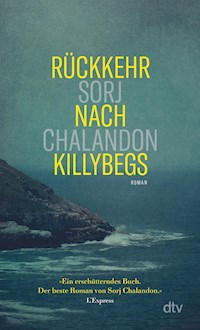

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Hölle, das war mein Vater Was er nicht alles gewesen sein will, dieser Vater: Fallschirmjäger, Prediger, Sänger, Judolehrer, Profi fußballer, Berater von Charles de Gaulle. Und nicht zuletzt: Geheimagent. André Choulans, der Anfang der 60er-Jahre mit seiner Familie in Lyon lebt, ist kein normaler Vater, er ist ein Aufschneider und Tyrann. Er terrorisiert seinen Sohn Emile, verhängt absurde Strafen und bedrängt ihn mit seinen verqueren politischen Ansichten. Ein ergreifender Roman über eine schreckliche Kindheit, in der sich absurde wie tragikomische Szenen abwechseln – auf dem berührenden Weg eines Sohnes weit weg von einer Familie, die nie eine war.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Sorj Chalandon

Mein fremder Vater

Roman

Aus dem Französichen von Brigitte Große

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Für Yves

1

GEDENKEN

(Samstag, 23. April 2011)

Nur meine Mutter und ich waren da. Als der Sarg meines Vaters auf einem Karren in den Raum gefahren wurde, musste ich an einen Dessertwagen im Restaurant denken. Drei Leichenbestatter: graue Gesichter, schwarze Jacken, schlecht gebundene Krawatten, zu kurze Hosen, weiße Socken, weiche Schuhe. Sie sahen weder würdig noch feierlich aus und wussten nicht, wohin mit ihren Blicken und Händen. Ich verkniff mir ein Lächeln. Das letzte Geleit meines Vaters würden also Türsteher übernehmen.

Es regnete. Das Krematorium, der Park, da und dort Bäume, Blumen auf den Gräbern, ein Friedhofsgarten mit einem Wasserbecken. Alles dünstete Erinnerung aus.

»Wollen wir schauen, ob da ein Fisch drin ist?«

Meine Mutter sah mich an. Nickte.

»Von mir aus.«

Wir gingen Richtung Bassin. Sie stützte sich auf meinen Arm, kam kaum voran, sah auf den Boden, um keinen falschen Schritt zu machen.

Es war einer drin. Ein goldener Karpfen zwischen Seerosen.

»Ich sehe keinen.«

Sie sah nichts, meine Mutter. Nie hatte sie etwas gesehen. Sie kniff die Augen zusammen. Und suchte nach Kräften. Der Karpfen spielte im Wasser, das aus einem Felsen sprudelte, glitt über den Sand, teilte die Oberfläche, tauchte unter, kam mit offenem Maul wieder hoch und schnappte ein bisschen nach Luft. Meine Mutter schüttelte den Kopf.

»Nein, da ist nichts.«

Ich legte ihr meinen Arm um die Schultern. Drückte sie an mich. Beugte mich mit ihr vor. Zeichnete mit der Hand das friedliche Schwänzeln des Tieres nach. Begleitete seine Bewegung. Ich zeigte auf den Fisch, sie schaute verloren auf meinen Finger. Ihr Gesicht war leer. Ohne Glanz, ohne Leuchten. Aus ihren sehr blauen Augen sprach nur Schweigen. Ihre Lippen zitterten. Sie öffnete ihren Mund wie ein Karpfen.

Vor unserem gab es noch ein anderes Begräbnis, Dutzende Wagen, Trauer im Großformat. Wir waren der kleine Kummer danach. Unser Leichenzug passte auf die Rückbank eines Taxis. Meine Mutter setzte sich im Flur vor dem Abschiedsraum auf eine Bank. Ich blieb stehen. Ich wollte weg. Draußen warten, bis alles vorbei war.

»Ich habe dich begleitet, aber ich komme nicht mit rein.«

Meine Mutter schaute mich an.

»Du bleibst lieber im Regen stehen?«

Ich gab ihr keine Antwort. Sie hatte auch keine Frage gestellt. Ich studierte die Tafel am Eingang. Las noch einmal den Namen meines Vaters. Murmelnd. Wie seltsam, ihn da stehen zu sehen. In Kupfer graviert an einer Tür oder auf einem Briefumschlag war er mir vertraut, aber nicht auf einer Totenliste.

André Choulans.

Drei Feuerbestattungen gab es am Vormittag des 23. April. Drei fanden am Nachmittag statt. Zwischen Albert Blondel und Jean Vial war mein Vater dran. Sarg erwartet um 14.45 Uhr. Das erinnerte an die Anzeigetafeln im Bahnhof mit den Abfahrtszeiten der Züge. Und ich stand am Ende des Bahnsteigs, um herauszufinden, wann er wegmusste.

Eine Frau mit einem Zettel kam in den Flur.

»Sind Sie für einen Verblichenen da?«

»Nein, für meinen Mann«, antwortete meine Mutter.

Ich nannte den Namen meines Vaters. Die Frau sah auf ihren Zettel, nickte und wiederholte den Namen Choulans, wie man einen Stempel auf ein Dokument setzt. Dann öffnete sie die Doppeltür und trat zurück, um uns vorbeizulassen.

»Warten Sie noch auf jemanden?«, fragte sie. Sie wirkte verlegen.

Meine Mutter schaute mich an.

Fadila würde nicht kommen, Clément auch nicht.

Das war kein Ort für meine Frau und meinen Sohn.

»Niemand mehr aus der Familie?«

»Nur wir beide«, sagte ich und nahm meine Mutter am Arm.

Der Abschiedsraum war riesig. Es gab Dutzende Stühle. Meine Mutter zögerte. Setzte sich dann ganz vorne hin, ohne die Tür vor uns aus den Augen zu lassen. Von dort kamen die Toten. Ich nahm rechts von ihr Platz, packte mein Skizzenbuch und einen Kohlesplitter aus.

Sie sah mich an.

»Du willst doch jetzt nicht zeichnen?«

»Warum nicht?«, fragte ich, ohne aufzuschauen.

Sie gab keine Antwort.

Also zeichnete ich. Drei schnelle Züge: der Winkel des Saals, Decke, grau gefliester Boden. Dann die rötliche Kupfertür: zwei Flügel, rhombenförmige Polsterung mit Knöpfen. Die abgeschabte Scheuerleiste. Das Stillleben an der Wand.

Unruhig blickte meine Mutter zur Tür und auf meine Zeichnung. Sie stellte die Handtasche auf ihren Knien gerade. Bewegte die Lippen.

»Bist du sicher, dass da drin ein Fisch war?«

Die Zierleiste unter der Decke. Ich nickte.

»Ja, Mama, ein Karpfen.«

Jetzt sie: müde Schuhe, die Hände gefaltet, die blauen Venen unter der Haut, glatte graue Haare, ihr Montagskleid.

In ihrem Schrank hing ein schwerer schwarzer Mantel mit Perlmuttknöpfen. »Ein Mantel für den Friedhof«, hatte sie immer gesagt. Nun war ihr Mann tot, und sie hatte ihn nicht an. Stattdessen trug sie einen tabakbraunen Pelz mit roten Tressen an Taschen und Kragen.

»Den habe ich erst zwei Mal angehabt, der musste mal aus dem Schrank.«

Die Tür öffnete sich weit. Ich steckte mein Heft weg.

Der Sarg gefiel mir nicht. Die einfache Kiste aus einem Zellulosefabrikat, Pressspanplatten mit Splittern, wirkte wie ein Pappkarton.

Mama hatte ihn ausgesucht.

»Ist doch nur zum Verbrennen.«

Sie hatte ja recht. Wozu einen Eschensarg mit bauchigen Seitenteilen und Kuppeldeckel ins Feuer werfen? Wozu weißen Satin und ein vergoldetes Namensschild? Wozu ein Kreuz? Das hatte doch alles keinen Sinn. Also Kunstharzgriffe und Briefkastenschild.

2

DER PUTSCH

(Sonntag, 23. April 1961)

»Jetzt ist Krieg!«

Mein Vater knallte die Eingangstür zu. »Krieg!«, schrie er, ohne den Mantel abzulegen. Schrie es von der Schwelle in jeden Raum hinein. Wohnzimmer, Schlafzimmer, mein Zimmer. Mama und ich saßen in der Küche.

»Jetzt ist Krieg!«

Riesig stand er da, füllte den ganzen Türrahmen aus.

Ich schälte drei Karotten, meine Mutter putzte eine Stange Lauch.

»Was erzählst du da?«, fragte sie.

Er sah sie stirnrunzelnd an. Meine Mutter mit ihrem Gemüse! Das passte ihm nicht. Er rief den Krieg aus, und wir hatten nichts zu bieten außer einer läppischen Suppe.

»Was ich erzähle?«

Er schmiss die Zeitung auf den Tisch, mitten in die Gemüseschalen.

»Militärputsch in Algier«, titelte France-Soir über den Fotos dreier Soldaten. »Aufständische rufen Belagerungszustand aus.«

Ich betrachtete die Überschrift mit den schwarzen Lettern, meinen Vater und meine Mutter.

»Ist jetzt Krieg, Mama?«

Meine Mutter faltete die Zeitung zusammen und legte sie auf die Spüle. »Mach du mal die Karotten fertig!«

»Genau, mach die Karotten fertig!«, höhnte mein Vater.

Meine Mutter kratzte die Erde vom Lauch, knipste die Wurzeln ab und schnitt das Weiße in feine Scheiben. Ich schabte mit einem Sparschäler die Karotten. Mein Vater beobachtete uns.

»Ist das alles, was du deinem Sohn beibringen kannst? Kochen?«

Ich war noch ein Kind, zwölf Jahre, einen Monat und sechs Tage vor diesem Sonntag, dem 23. April 1961, geboren. Ich kochte mit meiner Mutter die Suppe für die Woche und senkte den Kopf vor meinem Vater.

Was da in Algier los sei, fand sie, gehe mich nichts an. Politikzeugs, Männerkram.

Er seufzte tief. Ging aus der Küche, aber nicht aus dem Haus.

Das machte er sonst, wenn er in Rage war. Marschierte mit großen Schritten wie ein Soldat bis Saint-Irénée. Kam wieder, ohne ein Wort zu sagen. Warf die Tür ins Schloss. Ging ins Schlafzimmer, um Ruhe zu finden. Aber an diesem Abend blieb er. Tigerte durch die Wohnung wie ein Gefangener auf Hofgang. Meine Mutter horchte auf die Wut in seinen Schritten.

»Das Dreckschwein hält um acht eine Rede!«, schrie mein Vater.

Er kam wieder in die Küche, goss sich ein Glas Wasser ein. Inspizierte durchs Fenster die Stadt. Wartete auf etwas, was, wusste ich nicht.

»Der Junge soll das sehen. Hier wird Geschichte geschrieben.«

Er nahm mir die Karotte ab. Beugte sich über den Tisch.

»Weißt du, was ein Schwur ist?«

Ich verstand kein Wort. Schützte mit dem abgewinkelten Arm mein Gesicht.

»Du machst ihm Angst«, warf meine Mutter ein.

»Der Saukerl hat nämlich seinen Schwur gebrochen«, sagte mein Vater. Seine Stimme klang böse.

Er ging ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein.

»Denise, Picasso! Es geht los!«

Mein Vater hatte sich wie immer auf dem Sofa breitgemacht.

»Das ist mein Sofa«, pflegte er zu sagen.

Einmal hatte ich beim Kehren die Schlafzimmerwand beschädigt. Mit dem Besenstiel einen Kratzer im Gips gemacht. Er ohrfeigte mich dafür, weil es seine Wand war und sein Besen.

»Nichts gehört dir hier, verstanden? Dir nicht und deiner Mutter auch nicht.«

Breitbeinig saß er da, die Ellbogen auf der Rückenlehne, die Arme ausgestreckt, und ließ meiner Mutter nur ein kleines Eckchen am Rand frei.

»Du hast ja deinen Sessel!«

Ich hatte mich auf den Boden gesetzt und an den Couchtisch gelehnt.

Aber an diesem Abend klopfte er mit der Hand neben sich auf das Sofa, ich sollte zu ihm kommen. Er wollte die Seinen um sich scharen. Familie Choulans lauscht dem Verräter.

»Aufständische haben in Algerien nach der Macht gegriffen«, sagte de Gaulle in Uniform.

Ich sah zu meinem Vater hin. Verschlossene Miene, vor Abscheu verzerrte Lippen.

»Ich geb’s dir gleich mit deiner Handvoll Generäle!«

Es wurde dunkel. Mein Vater beantwortete jeden Satz de Gaulles mit einer Beschimpfung.

»Ihr Tun führt geradewegs in eine nationale Katastrophe.«

»Die Katastrophe bist du selber, Idiot!«

»Im Namen Frankreichs befehle ich, die Pläne dieser Männer mit allen Mitteln, ich sage, mit allen Mitteln, zu durchkreuzen, bis der Aufstand niedergeschlagen ist.«

»Ich schlag dich gleich nieder! Du bist tot, du Dreckskerl!«

Mein Vater sprang vom Sofa auf.

»Ehrgeizige, fanatische Partisanen«, sagte de Gaulle.

Mein Vater marschierte im Stechschritt durchs Wohnzimmer.

»Das abscheuliche, dumme Abenteuer der Putschisten.«

Mein Vater räusperte sich, zog seine Hose hoch und klackte mit den Pantoffeln aufs Parkett.

»Das Unheil, das über dem Vaterland schwebt.«

Mein Vater lachte hämisch. »Hörst du, was dieser Abschaum von sich gibt? Hörst du das?«

Meine Mutter nickte. Sie machte ein Gesicht, wie wenn wir, bedrückt von meinen schlechten Noten, am Abend nach dem Zeugnis auf ihn warteten.

»Französinnen und Franzosen, helft mir!«

»Ja, wir helfen dir gleich beim Krepieren!«

Er machte den Fernseher aus, ging aus dem Zimmer und schaltete das Transistorradio ein. Lief durch die Wohnung, das Radio ans Ohr gepresst, und sagte immer wieder, dass dieser Dreckskerl sich selbst die Generalvollmacht erteilt habe. Er wartete auf die nächsten Nachrichten.

Édith Piaf sang:

Die Gefühle verweht

mit dem ganzen Tamtam.

Wie schnell Liebe vergeht!

Ich fang von vorn wieder an!

Meine Mutter schaute mich an. Ich saß auf dem Boden und schlief fast ein.

»Komm schon, ich bring dich ins Bett.«

Sie ging mit mir in mein Zimmer. Zog mit matter Hand die Vorhänge zu. Beugte sich über mich, gab mir aber keinen Kuss. Nur einen Blick. Mach dir nichts draus, murmelte sie mir zu. So ist Papa eben. In Wirklichkeit ist es lang nicht so schlimm. Und morgen ist alles vorbei.

Meine Mutter summte das Chanson mit und lächelte in die Nacht.

»Non, rien de rien … non, je ne regrette rien …«

Ich erschrak. Legte ihr schnell die Hand auf den Mund. Warf ihr einen flehenden Blick zu. Noch vom Balkon aus hätte mein Vater sie hören können. Er hasste es, wenn Mama sang. Die Sänger hatten ihm schon zu viel angetan.

*

Im Juni 1958 war meine Mutter zu einem Konzert der Compagnons de la Chanson ins Amphitheater eingeladen worden. Da war ich neun. Es war das erste Mal, dass sie allein ausgehen wollte. Schon bevor ich auf die Welt kam, war mein Vater immer dagegen gewesen. Sie hatte noch nie einen Künstler auf der Bühne gesehen. Madame Labarrès, eine Kollegin meiner Mutter aus dem Büro des Verkehrsverbundes, hatte im Gewinnspiel »Radio Théâtre« von Radio Luxembourg zwei Karten für die Vorstellung gewonnen. Sie war allein und hatte keine Kinder. Und sie hatte es geschafft, meine Mutter dazu zu überreden, mit ihr dorthin zu gehen.

Das war an einem Samstag. Meine Mutter hatte meinen Vater um Erlaubnis gefragt, aber keine Antwort erhalten. Kein Wort, keinen Wink. Was denn daran so schlimm sei, wenn sie mal bis neun wegbliebe? Außerdem kenne er doch Madame Labarrès. Sie würde mit ihr in das Konzert gehen, und anschließend würde sie sie nach Hause bringen. Was sollte daran gefährlich sein?

Er schaute aus dem Wohnzimmerfenster, Mama stand hinter ihm. Dann schickte sie mich in mein Zimmer. Ich hatte, wie sie gesagt hatte, meine Tür geschlossen und mich hinter meinem Zeichenheft verkrochen, wie ich es immer tat, wenn ich mich fürchtete. Auf dem Bett sitzend, kolorierte ich hingebungsvoll die Hälfte der Seite: einen Strand, gelb und orange mit weißen Reflexen, dann das Blau des Meeres, bewegte Wellen mit Schaumkronen drauf. Anschließend zeichnete ich sehr hoch im Regenhimmel einen Jungen: grüne Hose, weißes Hemd, zerzauste Haare. Gab ihm ein Lächeln. Mit geschlossenen Augen schwebte er zwischen den Wolken im Wind, einen roten Luftballon in jeder Hand. Dann machte ich ihn mit einer Schnur um die Knöchel zu einem Drachen. Ich hatte mir einmal einen aus einer Plastiktüte und Kirschzweigen gebastelt, der nie flog. Weil es keinen Wind gab, keinen Sand, kein Meer und keinen Arm um meine Schulter, der meine Hände zum Himmel lenkte. Die Zeichnung war fertig. Ich signierte sie mit Picasso.

Das machte ich schon, seit ich klein war. In der Vorschule hatte uns die Lehrerin einmal erzählt, Picasso sei der größte Maler der Welt, und ein Clownsposter in den Unterricht mitgebracht. Picasso hatte seinen Sohn Paul als Harlekin mit Torerohut, gelb-blau kariertem Kostüm, Halskrause und Spitzenmanschetten porträtiert, aber das Lächeln vergessen. Er sah mir ähnlich mit seinen glatten Haaren und traurigen Augen. Man merkte das Zögern des Stifts, die Pompons und Fransen des Sessels waren nur skizziert. Auch die Schuhe waren nicht fertig, nur mit einem schlichten Strich als Umriss angedeutet.

Ich legte Heft und Stifte auf mein Bett. Hielt mir die Ohren zu und schloss die Augen. Wartete auf das Gebrüll meines Vaters, aber es kam nichts. Stille. Nur in meinen Ohren rauschte es wie vom Atem einer Meeresmuschel.

Meine Mutter kam herein. Lächelnd. Verwandelt. Roter Rock, weiße Bluse, leichte Jacke. Sie ging aus. Sie hatte gewonnen. Zum Abendessen gebe es Schinken und Frischkäse. Ob ich mich nicht freute, einmal mit meinem Vater allein zu Abend zu essen? Keine Ahnung. Es war noch nie vorgekommen, dass wir zu zweit am Tisch saßen.

»Räumst du dann ab?«

Ja, ich räume dann ab. Wenn sie wiederkäme, würde sie das Geschirr abwaschen, zwei Teller und zwei Gläser. Sie beugte sich zu mir herunter und umarmte mich. Ich war verblüfft. In unserer Familie gab es sonst keine Berührungen von Haut zu Haut. Nur selten trafen die Lippen des einen auf die Wange des anderen. Selbst unsere Blicke gingen einander aus dem Weg. Aber an diesem Abend war Sommer. Und fast so etwas wie Glück. Meine Mutter liebte die Compagnons de la Chanson. Sie hörte sie immer im Radio, wenn sie den Haushalt machte. Einmal hatte ich sie sogar weinen gesehen, bei »Les trois Cloches«, dem Chanson über Jean-François Nicot, dem Édith Piaf am Ende »ewige Liebe« verheißt.

»Weinst du, Mama?«

Nein, sie sei nur ein bisschen gerührt, sagte sie lächelnd. Es gehe um die drei wichtigsten Dinge im Leben: Geburt, Ehe und Tod.

Ich betrat die Küche. Auf dem Tisch unsere beiden Teller, zwei Gläser mit Wasser und der Schinken in seinem fettigen Papier. Mein Vater hatte sich im Schlafzimmer eingeschlossen. Ich horchte an der Tür. Bekam kaum Luft. Das Radio brabbelte. Er hatte sich wohl angezogen hingelegt.

»Isst du nichts, Papa?«, fragte ich mit Grabesstimme. Auf der Hut wie ein Tier.

Er drehte den Ton lauter. Ein Mann sprach über Algerien.

Ich setzte mich in die Küche. Schnitt die Schwarte ab und legte eine Scheibe Schinken auf ein Stück Brot, das ich zusammenklappte. Trank etwas. Das Besteck quietschte auf dem Teller wie Kreide an der Tafel. Ich räumte mein Gedeck ab, seines ließ ich stehen. Ging still und stumm und mit geräuschlosen Schritten in mein Zimmer.

Ein Klingeln weckte mich. Heftig, immer wieder. Dann Klopfen.

Die Stimme meiner Mutter. Sie pochte an die Tür.

Ich setzte mich im Bett auf. Bekam keine Luft. Riss den Mund auf. Gänsehaut.

»Du hast den Schlüssel stecken lassen. Mach bitte auf.«

Mein Vater schlief bestimmt und hörte sie nicht. Also stand ich auf. Im Flur brannte kein Licht. Aber er war da, im Dunkeln, im Pyjama.

»Papa?«

Er sah mich böse an. Ich bereute es sofort. Er verzog verächtlich den Mund, hob das Kinn und wies damit zur Tür.

»Willst du auch draußen schlafen, bei dieser Nutte?«, schrie er. »Willst du das?«

»Ich bin ja schon still!«, hörte ich meine Mutter sagen. »Aber lass bitte den Jungen in Ruhe!«

Er wandte sich der verschlossenen Tür zu.

»Und du schlägst gefälligst einen anderen Ton an.«

»Ich bitte dich doch nur, Émile nichts anzutun.«

»Seid ihr jetzt beide gegen mich?«

»Niemand ist gegen dich. Geh schlafen, Émile!«, flüsterte sie durch die Tür. Sie fürchtete die Augen, die Ohren, die bösen Zungen der Nachbarn.

»Du kannst auf dem Fußabtreter schlafen, du Schlampe!«

»Schon gut, schon gut, beruhige dich. Ich werde hier schlafen, aber lass ihn zufrieden!«

Mein Vater fiel über mich her. Ich schrie auf. Es hagelte Schläge. Mein Kopf krachte gegen die Wand, ich versuchte, mein Gesicht mit den Händen zu schützen, und fiel auf die Schulter.

»Lass ihn, ich flehe dich an! Ich schlafe draußen, wie du wolltest, aber lass ihn in Ruhe! Er hat doch nichts getan!«

»Und das alles für diesen läppischen Abend, ist dir das klar?«

»Es ist mir klar, verzeih mir«, hauchte meine Mutter.

»Du bringst gerade deinen Sohn um!«

»Verzeih mir!«

Er spuckte auf die Tür und sah mich an, ich kauerte auf dem Boden, die Arme über den Augen. Er beugte sich zu mir herunter.

»Wenn du ihr aufmachst, bring ich sie um.«

Dann sperrte er sich wieder in seinem Zimmer ein. Kein Radio diesmal. Ein Räuspern, der Schalter der Leselampe, der Bettrost quietschte. Stille.

Ich kauerte immer noch auf den Fliesen. Wartete, bis er schlief und laut schnarchte. Dann stand ich auf und ging zur Eingangstür. Kratzte am Holz. Mama streichelte es. Unsere Hände auf beiden Seiten.

»Geht’s?«, murmelte sie.

Ich nickte, als könnte sie mich sehen.

»Geh gleich ins Bett!«

»Und wo wirst du schlafen?«

»Hier.«

»Auf dem Fußabtreter?«

»Es ist ja warm. Und ich kann meine Jacke als Kopfkissen benutzen.«

»Ich darf dir nicht aufmachen, Mama.«

»Ich weiß, mein Sohn. Also husch, ins Bett.«

»Ich habe Nasenbluten.«

»Tupf es mit einem Taschentuch ab. Ich schau es mir morgen an.«

»Und einen Asthmaanfall.«

»Nimm deinen Sirup. Aber nur einen Löffel, ja?«

Ich gab keine Antwort.

»Ja, Émile? Das ist ein Medikament.«

»Ja, Mama.«

»Gute Nacht, mein Sohn.«

»Gute Nacht, Mama.«

»Du kennst doch deinen Vater. Also mach dir keine Sorgen.«

Ich wandte mich von der Tür ab. Von meiner Mutter, die sich an die Wand lehnte, um Schlaf zu finden. Ich ging in mein Zimmer. Legte mich hin, den Kopf nach hinten gebeugt, ein Taschentuch auf der Nase. Schraubte meine Sirupflasche auf. Eine süße Tinktur aus Tee- und Eukalyptusblättern, die die Apothekerin für mich anmischte. Ein Schluck, noch einer. Ich hielt den Atem an, wartete zehn Sekunden und atmete langsam aus.

Seit meiner Geburt litt ich an Asthma. Bei jedem Anfall legten sich zwei Hände um meinen Hals. Mein Atem wurde zu heiserem Raunen, Klagen, schmerzlichem Stöhnen. Eine ängstliche Menge wimmerte in meiner Brust. In schlaflosen Nächten stellte ich mir einen Trauerzug im Fackelschein vor. Eine Prozession von Verdammten, die aus meiner Kehle fliehen wollten und um Hilfe riefen. Mein Asthma kam nicht von der Anstrengung, sondern von der Angst. Ich litt an der Atmosphäre in dieser Wohnung. Sie legte sich auf meine trockenen Lippen, verengte meine Kehle und traktierte meine Bronchien. Als meine Mutter einmal an meiner Brust gehorcht hatte, sprach sie von »fernen Stimmen«.

Meine Wangen glühten. Meine Schulter schmerzte. Ich spürte noch die Hand meines Vaters. Hoffentlich ließ er meine Mutter am Morgen herein. Ich bekam etwas Luft. Kleine, flache Züge. Die Menge in meiner Lunge beruhigte sich.

Ich schlief ein.

Meine Mutter weckte mich. Als sie mir die Hand auf die Schulter legte, schlug ich um mich.

»Ich bin’s, Mama.«

Ich drehte mich um. Sie war mitgenommen und hatte dasselbe an wie gestern. Er hatte sie hereingelassen, bevor die Nachbarn sie vor der Tür entdeckten. Sie lächelte mich an. Es geht schon wieder. Ja, sie habe auch ein wenig geschlafen. Ob ich ihr meine Nase zeigen wolle? Nein, war nur ein Kratzer. Und der Asthmaanfall? Vorbei. Aber meine linke Schulter ließ sich kaum bewegen, der Arm war Matsch. Ob ich ihn heben könne? Ja, so. Nein, Mama, weiter nicht.

Mein Vater kam herein.

»Ich bin bereit zu verzeihen, aber ich will nicht, dass es wieder losgeht.«

Er betrachtete mich lächelnd. »Ein Jammerlappen wird nie zum Mann.«

Dann verlangte er nach seinem Frühstück, ohne die Stimme zu erheben: »Ich habe Hunger.«

Meine Mutter stand auf. Schlurfte in die Küche. Auf das Geheiß meines Vaters zog ich meine Pyjamajacke aus. Er verzog das Gesicht. Ich hatte einen großen braunen Fleck über dem Schulterblatt. Er inspizierte meine Wange, meine Nase.

»Du bist genau wie ich, du hast ein dickes Fell.«

Er ging zu meinem Fenster und zog die Vorhänge auf.

»Willst du wissen, warum ich gestern Abend so sauer war?«

Ich gab keine Antwort.

»Willst du’s wissen, oder scheißt du auf deinen Vater?«

Ich nickte hastig.

Er kam wieder zu mir. Sah mich an.

»Ich erklär’s dir.«

Dass Mama mit dieser blöden Labarrès abends allein ausgegangen sei, war gar nicht das Problem, sondern dass es ein Konzert der Compagnons de la Chanson war. Das war das Problem. Bei der Gründung der Truppe im Jahr 1941 war mein Vater einundzwanzig. Seine Freunde, Fred, Jo, Jean, Guy, stammten aus dem Ain, der Ardèche, aus Corrèze und Lyon. Und er, André Choulans, hatte die Idee zu diesem Vokalensemble. Er war Tenor wie drei seiner Freunde, es gab drei Bässe und drei Baritone. Und er, mein Vater, hatte auch das Lokal im Viertel Point du Jour gefunden, in dem sich die Compagnons de la Chanson zum ersten Mal trafen. Nur herrschte damals, in der Kriegszeit, auch unter den Sängern Krieg. Und er war unerwünscht. Den anderen stimmlich weit überlegen, stand er allein im Rampenlicht. »Du erdrückst uns, meinten meine Freunde.« Also habe er die Truppe verlassen und damit sein Leben ruiniert. »Ich bin gegangen, damit die Compagnons überlebten.«

Er setzte sich auf mein Bett. Ohne das Wissen der Compagnons hatte er auch der Piaf geraten, einmal zu einem ihrer Konzerte zu gehen, das war 1946. Der Spatz von Paris war überwältigt, das habe er aus seiner Ecke des Saals genau gesehen. Diese Frau und die Jungs würden gemeinsam ihren Weg machen. Er hatte das Spiel gewonnen, ihnen aber nie verziehen. Deshalb war er so sauer, dass ausgerechnet seine Frau denen Beifall klatschte, die ihn verraten hatten.

Er weinte. Eine Träne rann ihm über die Wange.

»Verstehst du?«

Ich verstand. Natürlich verstand ich das. Mit neun versteht man alles.

»Hast du das Mama erzählt?«, fragte ich.

Er zuckte mit den Schultern.

»Deiner Mutter? Die arme Frau! Je weniger sie davon weiß …«

Das haute mich um. Jetzt tat mir nichts mehr weh. Mein Vater war ein Compagnon de la Chanson. Ohne ihn wäre diese Truppe nie zustande gekommen. Und trotzdem sangen sie ohne ihn. Sie hatten ihm seinen Anteil am Rampenlicht geklaut. Sein Name stand auf keinem Plakat, sein Bild war nie in der Zeitung. Darunter litt er. Wer das nicht wusste, musste vor der Tür schlafen.

Das war vor drei Jahren. Seitdem hat Mama nie mehr das Radio eingeschaltet. Und nie wieder gesungen.

*

Ich schlief schlecht. Der Krieg, der Putsch, das Wüten meines Vaters gegen de Gaulle. Die ganze Nacht bedrohte mich der General mit einem Schraubenzieher. Zum Frühstück gab es Margarinebrot und eine Schale Milch.

Die Stimme meiner Mutter im Flur: »Er muss doch zur Schule. Lass ihn gehen, bitte!«

»Gib Ruhe!«

Er stieß sie weg. Kam in die Küche.

»Steh auf, Rebell!«, forderte er mit lauter Stimme.

Ich stand von meinem Hocker auf. Noch im Pyjama. Mama im Morgenmantel, das bleiche Gesicht vom nächtlichen Haar verdeckt, blieb vor der Tür stehen. Versuchte mich durch Gesten zu beruhigen. Mein Vater knallte meine Schultasche auf den Tisch. »Papier und Stift!«

Zitternd öffnete ich mein Federmäppchen und riss ein Blatt aus dem Englischheft. Er beobachtete mich mit verschränkten Armen. Wartete, bis ich so weit war, das Papier neben die Milchschale gelegt hatte und den Stift in der Hand hielt.

»Schreib!«

Ich beugte mich über das Blatt. Spürte ihn in meinem Rücken.

»Raoul Salan.«

Ich hob den Kopf.

»Was?«

»Raoul Salan.« Er buchstabierte: »Salan, mit einem l. Das ist ein Freund von mir, ein Bruder.«

Ich schrieb, ohne etwas zu begreifen.

»Schreib: Maurice Challe, mit Doppel-l.«

Ich fürchtete mich.

»Schreib: Edmond Jouhaud.«

Das war am schwierigsten, mit dem h in der Mitte.

Ich gab mir Mühe. So gut ich konnte. Zwischen zwei Namen schaute ich auf. Meine Mutter ermunterte mich vom Flur her. Lächelte. Als säße ich auf dem Zahnarztstuhl. Nur nicht aufregen! Wird schon gut gehen!

Dann verschwand sie.

»Schreib: André Zeller.«

Es gab einen Zeller in meiner Schule. François Zeller. Das war leicht.

Fertig!

»Und jetzt vorlesen!«, befahl mein Vater.

Ich schaute ihn an. Rezitierte die Männernamen mit meiner Kinderstimme.

Er riss mir das Blatt aus der Hand und las selbst: »Salan, Challe, Jouhaud, Zeller.«

Er war zufrieden mit meiner Arbeit. Richtete sich auf.

»Hör mir gut zu, Émile.«

Ich hörte zu.

»Du sollst diese Namen auswendig lernen. Hörst du? Auswendig lernen. Du hast den ganzen Tag dafür Zeit. Morgen früh werde ich dir Kreide geben. Und wenn du in die Schule gehst, schreibst du Salan auf alle Wände. Hörst du? Salan, nicht Picasso!«

Ich nickte.

»Du steigst auf einen Sims, suchst dir einen Pfosten oder ein Fensterbrett. Keiner soll merken, dass es ein Kind war. Kannst du mir folgen?«

Ja. Er würde mich nicht schlagen. Er war auf meiner Seite. Er sprach heimlich mit mir. Nicht einmal meine Mutter konnte uns hören. Diese Namen, erklärte er, gehörten französischen Soldaten, die ihre Heimat liebten. De Gaulle liebe sie nämlich nicht. Er verramsche sie Stück für Stück an die Russen und an die Schweine. Ich müsste aber vorsichtig sein, mich vor der Polizei, den Kommunisten und den Arabern in Acht nehmen. Mich vorher umschauen, um nicht erwischt zu werden. Und halbwegs dunkle Wände aussuchen, auf denen man die weiße Kreide gut sehen könne. Kapiert? Ja? Wirklich? Ob ich mich an die Filme über die Résistance erinnern könne, die ich im Kino gesehen hätte? Ja? Nun, genau das bedeute Widerstand. Gestern hätte ich noch meine Mutter gefragt, was denn das sei, ein Rebell. Salan, Challe, Jouhaud, Zeller und André Choulans, mein Vater, das seien Rebellen. Und ab heute, Montag, den 24. April 1961, auch ich, Émile Choulans, wenn ich nur wollte.

»Willst du?«

Er war gerührt. Mit feuchten Augen fragte er, ob ich ein Soldat werden wolle wie er. Ein Salan des Collège. Ja, sagte ich, vielleicht. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Mein Leben lang waren wir einander nie so nah gekommen. Ich war glücklich und stolz, zu ihm zu gehören.

Meine Mutter zog sich im Schlafzimmer an. Der Flur war leer. Wie unser Haus, unsere Straße. In der ganzen Stadt gab es nur noch meinen Vater und mich.

»Stillgestanden!«

Ich richtete mich auf, meine Pyjamajacke war offen.

»Zuknöpfen!«

Barfuß und mit angelegten Armen stand ich vor ihm.

»Rechtes Knie auf den Boden!«

Ich wollte meine Hände schon in den Nacken legen, wie ich es immer machte, wenn ich bestraft wurde.

»Hände runter!«

Dann zog mein Vater ein rotes Barett aus seiner hinteren Hosentasche, das er im 1. Fallschirmjägerregiment getragen hatte.

Das Barett hatte ich schon gesehen. Es lag lange gefaltet im Handschuhfach oder am Heckfenster seines Wagens. Irgendwann versteckte er es in einer Schuhschachtel und verstaute es im Schlafzimmerschrank. Ich hatte die Schachtel durchsucht. Unter dem amarantroten Barett mit dem Abzeichen, auf dem eine geflügelte Hand ein Schwert schwingt, lagen Medaillen und eine Pistole in einem alten braunen Lederetui, fleckig, abgeschabt und mit einer Lasche über einem Messingknopf zu schließen. Ich rührte nichts an. Legte alles auf seinen Platz zurück. Mein Herz klopfte. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eine Waffe gesehen.

Er setzte das Barett auf. Es war zu klein, die hintere Naht war aufgegangen, das Stirnband zerrissen.

Er war General, ich kniete zu seinen Füßen.

»Émile Choulans, willst du dich dem Lager Frankreichs anschließen?«

Ich sah ihn an.

»Antworte mit Ja oder Nein!«

Stumm sagte ich Ja. Senkte die Augen, dann den Kopf.

»Es ist das Wort, das zählt. Sag es!«

»Ja.« Als hätte eine Maus gequiekt.

»Kannst du ein Geheimnis bewahren, egal, was passiert?«

»Ja.«

Er blickte zur Decke, zum Himmel, keine Ahnung. Zwischen zwei Fragen, wie zum Gebet. Er hatte die Augen geschlossen, die Hände geöffnet. Legte sie auf meinen Kopf. Und murmelte vor sich hin. Das Ritual kannte ich schon.

*

Mein Vater war einmal adventistischer Pastor gewesen. Am 20. Mai 1957 wurde ihm von den Geistlichen der Miracle Revival Fellowship in Clermont-Ferrand die Erlaubnis zu predigen erteilt. Das Zertifikat mit dem goldenen Siegel, das ihm bescheinigte, Gott habe ihm das »Recht zum Gebet und zur Handaufhebung« verliehen, ließ er rahmen und hängte es im Wohnzimmer an die Wand. Meine Mutter war katholisch. Er verspottete sie. Die Jungfrau, die Heiligen, die Reliquien, die Hymnen, der Papst – der Glaube, den sie an mich weitergegeben hatte, war ihm zuwider.

»Die arme Frau!«, sagte er.

Er, der Evangelist, der charismatische Kreuzritter, stehe weit über Jesus. Gott spreche mit ihm. Zwischen ihm und Gott sei kein Mittler nötig. Er müsse nur einen Bissen vom ungesäuerten Brot nehmen, mit der Gemeinde beten oder allein vor ihm knien. Er nahm mir auch die Beichte ab. Einem Pfarrer meine Sünden zu gestehen hatte er mir verboten. Das machte er selbst, heimlich, im Wohnzimmer, bevor meine Mutter von der Arbeit kam. Dazu legte er sein schwarzes Pastorengewand mit den weißen Aufschlägen und der violetten Stola an, bestickt mit Erde, auf der einst das Kreuz stand.

Ich musste mich hinknien, die Arme ausgebreitet, Handflächen nach oben. Mein Vater führte die Flamme einer Kerze vor meine geschlossenen Lider und legte mir dann die Hände auf den Kopf. Schließlich sollte ich mit ihm die Bibel halten und ihm meine bösen Taten und bösen Gedanken gestehen. Die Strafe wurde mit der Peitsche vollzogen.

Die hatte ich mir selbst von meinem Taschengeld kaufen müssen, in dem Ramschladen an der Place Commer.

»Gott will, dass du mir hilfst, dich für deine Sünden zu bestrafen.«

Indem ich ihm die Peitsche schenkte, akzeptierte ich, den Preis für meine Sünden zu zahlen.

Einmal wollte er mir mein Asthma austreiben. Es gefiel ihm nicht, wie ich während meiner Anfälle atmete. Auch er hörte die fernen Stimmen. Die Seufzer, die erschreckenden Klagen, die aus meiner Brust drangen.

»Du hast den Teufel im Leib«, behauptete er.

Kerzen und Weihwasser hatte er aus einer Kirche gestohlen, eine ganze Phiole, die er ins Taufbecken tauchte. Ich musste mich im Dunkeln hinknien. Meine Kehle zog sich zusammen, meine Bronchien scheuten vor dem Geruch von verbranntem Wachs. Ich wollte meinen Sirup nehmen, aber er verbot es mir.

»Man muss das Böse bekämpfen, nicht mit ihm paktieren.«

Er forderte mich auf, die Arme auszubreiten und durch den offenen Mund tief zu atmen. Nichts. Die Luft verweigerte sich meinem Körper. In der Stille war mein verhinderter Atem sehr laut zu hören. Das Asthma war nun kein Seufzen mehr, sondern ein Angstgeheul. Mein Vater hatte die Augen geschlossen und die Hände auf meine Ohren gelegt, um die Öffnungen zu verstopfen.

»Teufel, du listiger Gott, ich höre den Schwarm deiner Diener!«

Ich hatte den Kopf in den Nacken gelegt. Rang immer stärker nach Luft.

»Du bist in meinen Sohn gefahren, um ihn zum Boten Abaddons zu machen!«

Er trommelte auf meine Ohren wie ein Zimbelspieler.

»Aber ich wache, gefallener Engel! Die Klagen deiner Dämonen machen mich stärker!«

Ich weinte. Ich brauchte meinen Sirup. Doppelklatschen auf meine Schläfen.

»Weiche aus diesem Leib, Luzifer!«

Noch eine Ohrfeige. Meine Ohren wurden taub, wie wenn man mit der Bahn durch einen Tunnel rast. Ich bewegte mich. Kaum merklich. Senkte ein wenig den Kopf vor Schmerz.

»Du kleines Arschloch!«, schrie mein Vater.

Er legte seine Stola ab und behauptete, ich hätte alles verdorben. Während eines Exorzismus dürfe man sich nicht rühren, nicht einmal mit der Wimper zucken. Immer noch auf Knien, klappte ich zusammen. Röchelnd. Als mein Vater aus dem Zimmer ging, trank ich mein Theophyllin aus der Flasche, hielt den Atem an und atmete aus wie einer, der aus dem Wasser auftaucht. Langsam öffnete sich alles. Ich versteckte das Fläschchen in meiner Tasche, nahm meine Position wieder ein und faltete die Hände.

Mein Vater kam zurück.

»Steh auf, Idiot, es hat keinen Zweck mehr.«

Ich öffnete den Mund und holte zaghaft Luft.

»Jetzt geht es mir besser«, sagte ich.

Er sah überrascht drein. »Es hat funktioniert?«

»Ich glaube, ja.«

Er schaute mich an. Lächelte. Stolz, fast glücklich. Legte seine Stola an und schlug die Bibel auf. Beim Lesen bekam er wieder sein Soldatengesicht.

»Denn er selbst, der Satan, verstellet sich zum Engel des Lichts und täuscht uns mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern.«

Dann schrie er: »Gott, durch Jesus Christus, sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Halleluja!«

»Halleluja!«, antwortete ich.

Da war ich sieben.

Nach einem Jahr Priesterschaft – auch sein schwarzes Gewand und die violette Stola stellte er gern auf der Hutablage seines Wagens aus – war es vorbei. Ich habe nie erfahren, warum. Er hängte das Dokument seiner Berufung von unserer Wohnzimmerwand ab, rollte es zusammen und legte es in eine Schublade. Dann musste ich ihm nicht mehr beichten, und er hatte keine Einwände mehr gegen meinen Sirup. Wir sprachen auch keinen Segen mehr vor dem Essen. Und er betete nie wieder.

Die Peitsche aber blieb an ihrem Platz, sie hing an ihrem gelben Stiel im Besenschrank in der Küche. Und wurde auch ohne Gottes Hilfe benutzt.

*

»Du wirst nie darüber sprechen oder die Namen deiner Anführer verraten!«

Breitbeinig, das Barett der Fallschirmjäger auf dem Kopf, stand mein Vater vor mir. Ich kniete immer noch. Meine Anführer? Was für Anführer? Ich war vor Angst wie gelähmt. Ich wollte zu Hause bleiben und nicht ins Gefängnis kommen, ich wollte zur Schule gehen, meiner Mutter bei der Sonntagssuppe helfen. Ich sah den Tod von Bara vor mir, dem kleinen Tambour, der etwa so alt war wie ich. Niemand sollte mir wehtun.

Nachdem mein Vater meiner Mutter verboten hatte, Wasser aus Évian zu kaufen, da diese Stadt durch das Friedensabkommen mit Algerien besudelt sei, befahl er mir, auf eine Ja-Stimme zu spucken, die er am 8. Januar aus der Wahlkabine mitgebracht hatte.

An diesem Tag hatte er auf dem Weg zur Abstimmung über die Unabhängigkeit Algeriens »Nein« an alle Wände geschrieben. Abends war er besiegt. Er schrie aus dem Fenster, dass Frankreich Algerien verraten habe. Und ihn, André Choulans. Als es dunkel war, ging er noch einmal los. Kam spät wieder, mit schmutzigen Händen und Blut auf seinem kakifarbenen Regenmantel.

Meine Mutter schlug die Hände vors Gesicht. Ihr entsetzter Blick zwischen den Fingern hindurch.

»Mein Gott, dein Mantel!«, jammerte sie.

»Beruhige dich, Alte, ist nur Araberblut.«

Sie schüttelte den Kopf und sagte: »Blut ist wie Wein, das kriegt man nicht so leicht raus.«

Er legte mir mit geschlossenen Augen die Hände auf den Kopf.

»Sprich mir nach: Nie werde ich meine algerischen Brüder im Stich lassen.«

Ich sprach ihm nach.

»Das Mutterland wird zu einem Schlachtfeld werden.«

Ich sprach ihm nach.

Er prüfte meine Worte, den Klang meiner Stimme. Und schien zufrieden zu sein.

»Dank der mir von Salan, Challe, Jouhaud und Zeller verliehenen Vollmacht erkläre ich dich zu einem Soldaten der Organisation.«

Die Namen aus dem Diktat.

»Unser Kommando heißt Charles Martel.«

Er drückte fest auf meinen Schädel. Mein Nacken tat weh. Dann trat er zurück.

»Steh auf!«

Meine Knie schmerzten. Er breitete die Arme aus und umarmte mich wie einen alten Kameraden. Stieß mich zurück. Schaute mich an. Hob die Hand. Und gab mir eine Ohrfeige. Einfach so, ohne Grund. Als Zeichen der Achtung. Als Geste der Liebe.

»Das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was Patrioten erwartet.«

Dann salutierte er vor mir wie ein Soldat, die Finger an der Schläfe.