10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

›Thelma und Louise‹ mitten in Paris Als die Pariser Buchhändlerin Jeanne die Diagnose Brustkrebs bekommt, verlässt sie ihr Mann, weil er das Leid seiner Frau nicht erträgt. Den Rat ihrer Ärzte, sich Unterstützung zu suchen, setzt sie auf überraschende Weise um: Ihre engsten Verbündeten im Kampf gegen den Krebs werden Brigitte, Assia und Mélody, allesamt Frauen, denen das Schicksal nicht wohlgesinnt war. Und so zögert Jeanne nicht lang, als ihre Mithilfe gefragt ist bei einem gewagten Coup: Geplant ist ein Überfall auf den größten Juwelier der Stadt, im Herzen von Paris.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Über das Buch

»Dies ist die Geschichte von vier Frauen. Sie wagten sich weit vor. In die tiefste Dunkelheit, in die größte Gefahr, in den äußersten Wahnsinn.« Als die Pariser Buchhändlerin Jeanne die Diagnose Brustkrebs bekommt, verlässt sie ihr Mann, weil er das Leid seiner Frau nicht erträgt. Den Rat ihrer Ärzte, sich Unterstützung zu suchen, setzt sie auf überraschende Weise um: Ihre engsten Verbündeten im Kampf gegen den Krebs werden Brigitte, Assja und Mélody, allesamt Frauen, denen das Schicksal nicht wohlgesinnt war, die sich jedoch gegenseitig Halt geben. Und so zögert Jeanne nicht lang, als ihre Mithilfe gefragt ist bei einem gewagten Coup: Geplant ist ein Überfall auf den größten Juwelier der Stadt, im Herzen von Paris.

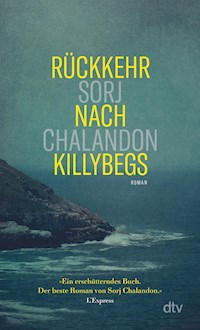

Von Sorj Chalandon ist bei dtv außerdem lieferbar: Die Legende unserer Väter Die vierte Wand Mein fremder Vater Am Tag davor Rückkehr nach Killybegs Verräterkind

Sorj Chalandon

Wilde Freude

Roman

Aus dem Französischen von Brigitte Große

Für Stéphanie

1

EINE RICHTIGE DUMMHEIT

(Samstag, 21. Juli 2018)

Ich habe daran gedacht aufzugeben. Das Auto hielt. Brigitte am Steuer, Mélody rechts neben ihr, Assia und ich auf der Rückbank. Bitte, lasst uns damit Schluss machen, hätte ich sie angefleht. Lasst uns die lächerlichen Brillen und Kunsthaarperücken abnehmen. Du, Assia, befreist dich von deinem Schleier. Dann stecken wir unsere Spielzeugpistolen wieder ein. Und fahren nach Hause. Ganz einfach, in aller Ruhe. Vier Frauen in einem falsch geparkten Auto, das nach einem Zwischenstopp auf dem Bürgersteig seinen Weg wiederaufnimmt.

Aber ich habe nichts gesagt. Es war zu spät. Außerdem wollte ich dabei sein.

Plötzlich richtete Mélody sich auf. Setzte die schwarze Brille ab.

Brigitte hatte eine Waffe aus dem Handschuhfach genommen.

»Scheiße, was ist das denn? Bist du wahnsinnig?«, schrie Assia.

»Man braucht immer eine echte, sicher ist sicher.«

»Eine echte was?«, fragte ich.

Assia verkroch sich in ihrem Sitz, sie hatte sich den Schleier über die Nase gezogen und die Augen geschlossen.

»Sie hat eine echte Knarre dabei.«

Dann richtete sie sich langsam auf und streckte die Hand über die Rückenlehne.

»Gib sie mir bitte!«

Brigitte antwortete nicht. Ihre Finger trommelten auf das Lenkrad. Assia war bleich.

»Du bist ja total irre!«

Das Auto stand auf dem Bürgersteig und behinderte die Passanten: eine Mutter mit Kinderwagen, einen alten Mann, ein paar Kinder. Ein Halbwüchsiger mit Cap machte eine obszöne Geste.

»Fotzen!«

Brigitte riss die Fahrertür auf.

»Los jetzt!«

Sie hatte das Auto am Vortag auf einem Parkplatz in Stains gestohlen.

»Nichts liegen lassen!«

»Komplett durchgeknallt!«, knurrte Assia.

Ich setzte meine Perücke wieder auf. Mélody zog ihre Handschuhe an.

»Brille!«

Brigittes Blick. Ich zuckte zusammen.

»Setz deine Brille auf, Jeanne!«

»Ja, sorry!«

Ich holte tief Luft. Ich zitterte. Mélody stieg aus. Assia hinterher.

Sie schaute Brigitte an, die noch nicht verkleidet war. Ihre Perücke und ihre Maske waren zu auffällig für die Straße. Die würde sie erst im Eingang aufsetzen. Bis dahin würden Mélody und sie Touristinnen spielen.

Mit bösem Mund und Raubtierblick schritt Assia voran. Drehte sich um.

»Jeanne?«

Ich trippelte hinter ihr her. Wir setzten uns in Richtung Place Vendôme in Marsch. Sie elegant und rassig im langen schwarzen Gewand der Musliminnen, einer Jacke mit Epauletten und goldenen Tressen, einem bordeauxfarbenen Hijab und seidenen Handschuhen. Ich als graue Maus im strengen Kostüm, mit brünettem Pagenkopf, Gleitsichtbrille und der Einkaufstüte einer angesehenen Modemarke, die Clutch mit dem Monogramm unter die Achsel geklemmt. Eine arabische Prinzessin mit ihrer Sekretärin, die klopfenden Herzens an Luxusboutiquen und überwältigenden Gebäuden vorbeischlendern.

»Wir machen gerade eine richtige Dummheit«, flüsterte Assia.

»Ja«, gab ich zurück, »eine richtige Dummheit.«

Sieben Monate davor …

2

DIE KAMELIENDAME

(Montag, 18. Dezember 2017)

Es würde natürlich gut ausgehen. Eine Routinekontrolle.

»Wir fangen jetzt an, Madame Hervineau. Wenn ich Ihnen wehtue, sagen Sie bitte Bescheid.«

Mit nacktem Oberkörper, die Hand am Griff, stand ich vor dem Gerät.

»Kinn bitte heben«, forderte mich die Röntgenassistentin auf.

Meine linke Brust wurde von zwei Platten zusammengepresst.

»Nicht mehr bewegen!«

Sie ging hinter die Scheibe.

»Nicht mehr atmen.«

»Sorry.«

Ich atmete nicht mehr.

Da war dieser Schmerz in der linken Brust, wenn ich meinen BH zumachte.

»Das beweist, dass alles in Ordnung ist«, hatte meine Gynäkologin gescherzt.

Ihrer Meinung nach musste man nicht immer alles ernst nehmen, was eine Krankheit von sich gab.

»Erst wenn der Knoten schmerzfrei ist, sollte man sich Sorgen machen.«

So leicht ließ ich mich nicht abspeisen. Ich brauchte eine Mammografie, eine Röntgenaufnahme, einen Beweis dafür, dass alles in Ordnung war. Das letzte Mal sei ich doch erst vor einem Jahr bei ihr gewesen. Und da war nichts. Warum also den ganzen Aufwand noch mal?

»Um nie wieder drüber zu reden«, sagte ich.

Sie zuckte mit den Schultern. Und stellte mir eine Überweisung aus.

Drei Tage später stand ich mit gequetschter Brust da und wartete.

»Sie können jetzt loslassen. Und normal weiteratmen.«

Ich ging zurück in die Umkleidekabine. Den BH noch nicht anziehen. Und keinen Schmuck. Die Bluse war kalt. Ich betrachtete meine Hände. Ich zitterte. Es war nur eine Kontrolluntersuchung, ich hatte nichts zu befürchten, aber ich zitterte.

»Wir machen trotzdem noch einen Ultraschall«, sagte der Arzt.

Einfach so. Mit ausdrucksloser Stimme. Ein junger Mann, sehr beschäftigt. Er verteilte das Gel auf meinen Brüsten, wie man sich ordentlich die Hände wäscht, bevor man sich an den Tisch setzt.

»Ist Ihnen kalt?«

Ich antwortete nicht. Nickte nur. Zitterte immer noch. Ich beobachtete den Radiologen, der keinen Blick für mich hatte. Er fuhr mit der Sonde unter die Brust, um die Warze herum, die Augen auf den Monitor gerichtet. Foto, Foto. Ich schloss die Augen. Foto, Foto. Ich war oft abgetastet worden, aber das war es dann schon gewesen. Ein paar höfliche Worte, Händeschütteln, bis zum nächsten Mal.

Eine Ultraschallaufnahme hatte noch keiner gemacht.

»Ah, da ist etwas«, murmelte der Arzt.

Schweigen im Raum. Der Atem der Maschine. Das Klackern der Tastatur. Und diese Worte.

Da ist etwas.

Ich schloss die Augen. Hörte auf zu zittern.

Die Sonde lief über meine Haut. Wie ein Tier, das mit seiner Beute spielt.

»Ja, da ist etwas«, wiederholte der Radiologe.

Dann legte er seine Instrumente beiseite und hielt mir Papiertücher hin.

Ich blieb liegen. Wischte das Gel langsam weg, um den Schmerz herum.

»Schauen Sie bitte nach, ob es einen Platz für eine Punktion gibt, Agathe.«

Die Assistentin nickte.

»Heute?«

»Ja, fragen Sie Duez, ob er uns irgendwo dazwischenschieben kann.«

Dann verließ er den Raum. Und warf im Gehen die Handschuhe in den Mülleimer.

Die Assistentin half mir auf.

»Da ist etwas.«

Ich fragte mich, was nach diesem Etwas käme. Etwas in meiner linken Brust. Ich dachte an den Tod. Der Satz hämmerte in meinem Kopf. Ich hörte auf zu atmen. Etwas. Ein unglücklicher Ausdruck, jämmerlich und nichtig.

Ich hatte keine Beine mehr. Keinen Bauch. Nichts mehr. Keine Kraft und keine Gedanken. Um mich tanzte das Zimmer.

Als die Assistentin mir von der Liege helfen wollte, hob ich den Kopf.

»Wann kann ich weinen?«

»Jetzt, dafür bin ich da.«

Also weinte ich. Sie hielt mir die Hand.

»Vielleicht ist es ja gar nichts, nur eine Zyste.«

Unsere Blicke trafen sich. Sie glaubte es selbst nicht.

»Schauen Sie, ob es einen Platz für eine Punktion gibt.«

Die Worte des Arztes. Eine Gewebeentnahme, Angst vor dem Schlimmsten.

Agathe setzte mich auf einen Stuhl.

Gab mir Bonbons gegen die Unterzuckerung danach.

»Werde ich gleich informiert, ob es gutartig oder bösartig ist?«

Sie machte sich zu schaffen. Räumte mir unbekannte Instrumente hin und her.

»Nein, wir müssen die Ergebnisse abwarten.«

»Kann mir der Arzt denn gar nichts sagen?«

»Das kann nur die Analyse. Der Arzt macht sich eine Vorstellung. Je nach Konsistenz der Probe, die er nimmt. Das ist aber noch keine Diagnose.«

»Aber er wird doch eine Idee dazu haben! Das könnte er mir doch sagen, meinen Sie nicht?«

»Sie können ihn ja fragen.«

Sie brachte mich wieder zu meiner Kabine. Ich setzte mich auf die Bank. Es gelang mir nicht, meine Bluse anzuziehen und die Strickjacke zuzuknöpfen. Ich ging zur Toilette. Betrachtete mich im Spiegel. Graue Haut. Der Mund ein Strich. Ich schöpfte Wasser auf meine Augen. Und sagte mir immer wieder, dass es schon gut gehen würde, aber nichts ging mehr. Ich hatte Krebs. Ich spürte ihn in mir. Ich hätte Matt bitten sollen, mich zu begleiten, aber er wäre ohnehin nicht mitgekommen.

»Du hast doch selbst gesagt, es ist nur zur Kontrolle.«

Manchmal griff ich nach seiner Hand, wenn ich die Straße überqueren wollte. Er mochte das nicht. Verstand nicht, warum mir das so wichtig war. Und ich traute mich nicht zu sagen, dass ich ihn brauchte. Ich erinnerte mich an meine Kinderhand in der Hand meines Vaters. Und an die heiße, schmächtige Hand unseres Sohnes in meiner. Nun hatte ich nur noch Matts Hand. Aber er gab sie mir nicht.

»Jeanne Hervineau?«

Ja.

Schnitt, Gewebeentnahme, drei kleine Proben. Nur ein paar Minuten.

Doktor Duez sagte nichts. Nichts Wichtiges.

»Der Knoten muss jedenfalls raus.«

Das war alles. Und dass ich sehr bald mit meinem behandelnden Arzt sprechen müsste.

»Ich lasse Sie nicht allein«, beruhigte mich Agathe. Und legte mir die Hand auf den Arm.

»Was ist Ihre Strategie?«

Ich schaute sie an. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft in der Klinik gebrauchte jemand Kriegsvokabular. Ich betrachtete meine herunterhängenden Beine, meine nackten Füße, den gekachelten Boden. Und sagte mir, ich bin im Krieg. In einem richtigen Krieg. In einer Schlacht, die Tote fordern wird. Und der Feind steht nicht vor meiner Tür, er ist schon in mich eingefallen. Ich wurde überrannt. Dieses Biest sitzt in meiner Brust.

»Was werden Sie tun, Jeanne?«

»Ich rufe meinen Mann an und heule mich richtig aus, dann sehe ich weiter.«

Agathe lächelte.

»Guter Plan. Rufen Sie mich an, wenn Sie mich brauchen.«

Als ich ging, sah ich sieben Patientinnen warten. Ich hatte gelesen, dass eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens Brustkrebs bekommt. Hier war die ganze Stichprobe versammelt. Acht schweigende Gestalten in einem fensterlosen Raum. Acht zum Zerreißen gespannte Brüste. Acht verlorene Blicke auf verblichene Illustrierte. Acht Gestrandete, die auf die Mitteilung warteten, wen es getroffen hatte.

Morgens hatte es geregnet. Schmutzig grau und von Graupeln gepeitscht. Doch als ich das Haus verließ, begrüßte mich die Sonne. Ich rief Matt an, drei Mal. Drei Mal ging der Anrufbeantworter dran. Er musste längst vom Mittagessen zurück sein. Ich brauchte ihn, nicht bloß seine Stimme. Aber was wollte ich ihm sagen?

»Schlechte Nachrichten, ich habe womöglich Krebs. Ruf mich bitte zurück!«

Ich nahm nicht die Metro, sondern ging zu Fuß. Morgens war ich noch eine lustige Neununddreißigjährige. Nachmittags eine schwerkranke Frau. Sechs Stunden für den Umschwung von der Unbeschwertheit zum Unerträglichen. Ich schlug die Augen nieder. Weil ich fürchtete, die anderen könnten mir ansehen, dass ich nicht mehr eine von ihnen war. Das Wetter hatte gewechselt. Die Schaufenster, die Straßen, die Gesichter – alles dünstete Weihnachten aus. Ich brauchte ein Notizbuch, ein dickes mit Spiralbindung, um alles aufzuschreiben. Um zu begreifen, was aus mir wurde. Ich ging in ein Papiergeschäft und wählte eines mit blauem Umschlag. Leuchtendes, fröhliches Himmelblau. Der erste Akt meines Widerstands.

*

Matt ließ sich in seinen Sessel fallen. In Mantel und Schal.

»Scheiße!«

Das war alles, was er sagte. Ich hatte ihn auf der Schwelle abgepasst. Gewartet, bis er durch die Tür war, und ihm dann alles erzählt. Tränen hatte ich keine mehr. Nur noch die Worte des Radiologen, die Gesten seiner Assistentin und meine Verzweiflung.

»Morgen habe ich einen Termin bei meinem Arzt.«

»Morgen bin ich unterwegs.«

Ein paar Tage im Monat war Matt immer unterwegs. Aber diesmal passte es schlecht.

»Kannst du das vielleicht verschieben?«

Er verzog den Mund zu einem Nein. Es tue ihm wirklich leid. Aber schließlich habe er die Idee zu diesem Arbeitsfrühstück gehabt, in London, um seinen Kunden die Reise zu ersparen, er habe auch die Tagesordnung festgelegt und seine Mitarbeiter ausgewählt. Das sei sein Fall. Niemand anderer könne das managen. Aber er käme am nächsten Tag wieder zurück, großes Ehrenwort. Dann würde er gleich anrufen, und ich könnte ihm alles erzählen.

Er stand auf. Legte Schal und Mantel ab. Ich stand noch immer mitten im Wohnzimmer.

»Hast du denn nichts geahnt?«

Sein Rücken vor der Garderobe. Wenn er sich Sorgen machte, verfiel er in den kanadischen Akzent seiner Mutter.

»Bitte?«

»So was spürt man doch! Hast du wirklich nichts gemerkt?«

Nein, nichts. Nichts Ernstes jedenfalls. Nur den schmerzenden Knoten, über den meine Frauenärztin noch gescherzt hatte.

»Ist das denn sicher? Könnte es nicht noch Entwarnung geben?«

Ich schüttelte den Kopf. Morgens hatte ich keine Angst gehabt. Nachmittags keine Zweifel mehr.

Er schaute mich an, als fiele ihm jetzt erst auf, dass da noch jemand in seiner Wohnung war.

»Und was wirst du tun?«

Ich gab keine Antwort. Ich hatte gehofft, dass er mich in den Arm nehmen würde. Das hatte er seit dem Tod unseres Sohnes nicht mehr getan. Ich war ihm deshalb nicht böse. Aber heute wäre es wichtig gewesen, nur dieses eine Mal. Er hätte seine kranke Frau in den Arm nehmen und ihr ins Ohr flüstern sollen, dass alles gut wird. Dass er immer für mich da ist. An meiner Seite. Und mir sagt, wie es weitergeht.

Er verschwand im Schlafzimmer, um seinen Koffer zu packen.

Dann schlug er vor, essen zu gehen. Dazu fehlte mir die Kraft.

»Dann esse ich nur eine Kleinigkeit.«

Ich legte mich im dunklen Schlafzimmer angezogen aufs Bett. Er setzte sich neben mich. Zögerte. Strich mir über den Arm. Seine Hand war eiskalt.

»Du weißt schon, dass dieser Krebs ziemlich gut heilbar ist?«

Ich weiß, ich habe immer Glück gehabt, dachte ich, traute mich aber nicht, es zu sagen. Nein, weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Bis heute hatte Krebs für mich nie etwas anderes bedeutet als eine nationale Herausforderung, rosa Schleifchen in Illustrierten, ein Drama in einem Roman oder das tragische Ende einer Serienheldin. Es gab immer den Krebs und mich. Ihn weit entfernt wie einen räudigen Hund, irgendwo dort auf der anderen Seite, und mich. Mich, die nicht raucht und nicht trinkt. Noch heute Morgen war der Krebs das ganz andere. Nun müsste ich alles lesen, alles lernen, alles begreifen, alles fürchten. In den Osterferien wurde eine treue Kundin des Buchladens ins Krankenhaus eingeliefert. Und ward nie mehr gesehen. Nur ihr Blick auf diesem Foto am Fuß des Sarges. Sie hieß Nadine. Sie war Französischlehrerin. Und starb mit achtundvierzig an einem Krebs, der ziemlich gut heilbar ist.

Matt hatte die Hand von meinem Arm genommen und war ins Café gegangen. Wie üblich würde er ein Champignonomelett mit grünem Salat, ein Viertel Chinon und einen Käseteller bestellen. Beim Essen würde er auf sein Telefon starren und Mails beantworten, als säße er noch in der Agentur. Ob er von mir erzählen würde? Nein, sicher nicht. Das wäre ja viel zu früh. Er würde ein Glas Wein trinken. Und aufpassen, dass er seine Frau nicht weckte, wenn er heimkam. Und dass er sie nicht in die Arme nahm.

*

Er kam heim. Aber ich schlief noch nicht.

Auf die erste Seite meines Notizbuchs hatte ich geschrieben: »Erlebe ich gerade den Beginn meines Sterbens?« Nur den einen Satz. Um dieses Biest besser bekämpfen zu können, hatte ich beschlossen, ihm einen Namen zu geben. Krebs war ein hässliches Wort. Krabbe? Unmöglich. Krankheit? Zu vage. Ein Schnupfen ist eine Krankheit, eine Grippe, ein schwaches Herz, man kann sogar krank im Kopf sein, wenn man die Tage verwechselt. Aber man ist doch nicht krank, wenn man Krebs hat. Das ist zu wenig. Das Wort »Krankheit« ist dafür zu klein, zu eng. Jeder ist irgendwie krank, jeder leidet, ein wenig, sehr, bis zum Wahnsinn. Krebs ist kein Schnupfen. Krebs holt man sich nicht, der holt einen. Darin steckt ein Unrecht. Ein Verrat. Dein Körper gibt einfach auf. Verteidigt dich nicht mehr. Es ist ein tödlicher Splitter. Ein nächtlicher Besuch, den du zitternd hereinschleichen siehst. Erst schläft er auf deiner Schwelle wie ein müder alter Kater. Dann macht er es sich auf deinem Sofa bequem. Dann in deinem Bett. Und schließlich fühlt er sich bei dir wie zu Hause. Er ist aufdringlich. Schädlich. Ein Feind im Innern. Den du nicht kommen sahst. Ich habe darüber nachgedacht, ob es eher ein Einbruch war oder eine Einladung. Ob ich ihm meine Gastfreundschaft angeboten habe oder er gar nicht danach gefragt hat.

Wie soll ich es also nennen? Ich dachte an eine Kamelie. Eine blutrote Knospe. Eine Dezemberblüte, wenn weit und breit keine Sonne ist. Ja. Meine Kamelie. Mein Winter. Mit Nebel, Raben über der Ebene, endlosem Regen und Armen voller Chrysanthemen, um die Toten darunter zu begraben.

Ich stürzte mich in diese Wolkenwand wie in einen Kampf und träumte mich in den April.

Doktor Hamm hatte schon meinen Vater, meine Mutter und meinen Sohn betreut. Er kannte mich als Kind, dann als Mutter und nun als nichts. Ein Knäuel Verzweiflung, das er Faden für Faden entwirren musste. Er stand kurz vor der Pensionierung. War aber nicht bereit abzudanken.

»Sie haben achtundvierzig Stunden, um Ihr Team zusammenzustellen.«

»Mein Team?«

Er studierte meine Mammografie und die Ultraschallbilder. Nahm die Brille ab und hob den Kopf.

»Wir haben doch immer offen miteinander gesprochen, nicht wahr, Jeanne?«

Ja. Natürlich. Immer. Über meine Mutter, über meinen Sohn. Isaac Hamm hatte nie um den heißen Brei herumgeredet.

»Nach den Laborergebnissen haben Sie Krebs.«

Mit offenem Mund sah ich ihn an.

»Mit neunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen.«

Ich schlug die Augen nieder. Er hielt die Röntgenbilder gegen seine Büroleuchte. Das letzte Mal hatte ich ihn wegen Rückenschmerzen aufgesucht. Ein typisches Buchhändlerinnenleiden. Vom Gewicht der Neuerscheinungen, der Last der unverkauften Bücher. Nichts Besonderes. Es gab ein Rezept, drei Pillen, einen Sirup und eine Gelegenheit, Neuigkeiten auszutauschen. Beim ersten Mal – mit Mumps – war ich fünf. Wir waren gerade in das Viertel gezogen.

»Ich mag den Arzt«, verkündete Mama.

Er hieß uns willkommen, beruhigte, erklärte. Mich nannte er von Anfang an Prinzessin. Ich weinte vor Schmerzen und war doch auch stolz. Prinzessin. Ohne etwas von mir zu wissen, hatte er mich gleich erraten. In einer Ecke seines Sprechzimmers gab es Plüschtiere, Bauklötzchen und Spielzeug aus dem Warteraum. Mir war ein schlichtes Steckspiel am liebsten, bei dem man bunte Ringe nach Farbe und Form auf hölzerne Sockel sortierte: den violetten unten, den orangefarbenen oben, dann die rote Kugel, die das Bauwerk krönte. Auch mein Sohn Jules hatte gern »Krapfen« gestapelt, wie er sie nannte. Als mein Arzt an diesem Morgen das Wort Krebs aussprach, streifte mein Blick das Spiel, das einsam in seinem Regal lag. Der grüne Apfel fehlte seit Langem. Den hatte ich als Kind mit nach Hause genommen und in meinem Schrank versteckt, um nie wieder krank zu werden.

»Es gibt überall gute Leute, im öffentlichen und im privaten Bereich, das bleibt Ihnen überlassen.«

Mein Mund war trocken. Ich kannte keine Krankenhäuser, keine Chirurgen, keine Onkologen. Nicht einmal das Wort hatte ich bis dahin gehört. Also machte er Vorschläge: ein öffentliches Krankenhaus und eine Privatklinik. Gute Teams. Er wäre da. Er würde beraten, vermitteln, betreuen. Mein Leiden würde lange dauern und mich vollkommen in Anspruch nehmen. Ob ich eine Zusatzversicherung hätte? Ja, seit Kurzem. Davor sei ich bei meinem Mann mitversichert gewesen. Er schätze die Chirurgin im Krankenhaus, halte aber von der Folgebehandlung in der Klinik mehr. Leise murmelnd ging er die Namen in seinem Kalender durch.

»Sie könnten sich auch für die entscheiden, die am wenigsten weit entfernt ist.«

»Ist das besser?«

Er zuckte mit den Schultern.

»Das ist immer besser. Die Operation ist eine Sache, aber die unterstützende Therapie ist etwas anderes. Da müssen Sie mehrmals im Monat hin, jede Woche, jeden Tag. Die Wege sind sehr ermüdend, wenn man so eine Behandlung durchläuft.«

Dann also dieses Krankenhaus. Nicht ganz nah, aber auch nicht ganz so weit weg.

»Ein öffentliches Krankenhaus?«, fragte ich.

»Ja, das Universitätsklinikum.«

Er lächelte.

»Die Methoden sind ja dieselben.«

Er notierte sich etwas. Ich schaute nicht hin. Er sprach mit sich selbst: Sechs Tage, bis er die Laborergebnisse hätte, das sei zu lang. Er werde lieber selbst dort anrufen.

Ein Blick über den Brillenrand.

»Haben Sie mich als Ihren Hausarzt angegeben?«

Ja, selbstverständlich, dem Arzt gegenüber, Agathe, allen.

»Bleiben Sie in Paris?«

Ja. Matt mochte die Feiertage nicht besonders, ich ebenso wenig. Wir wollten nur übers Wochenende nach Dieppe, aber …

»Machen Sie das! Es tut gut, für ein paar Tage rauszukommen.«

Ich antwortete nicht.

Er würde mich anrufen, wenn er die Laborergebnisse hätte. Versprochen.

Zum Abschied gab Doktor Hamm seinen Patienten immer die Hand und nickte. Bei mir machte er das nie. Nicht einmal nach Jules’ Tod. Als Kind hatte ich ihn geküsst. Einmal, ganz spontan. Er besaß eine Sammlung von Kugelschreibern aus aller Welt. Sie standen in einem Plastikbecher und hatten als Schutzkappe einen Elch aus Kanada, ein Känguru aus Australien, einen Pinocchio aus der Toskana oder ein dreiblättriges St.-Patrick-Kleeblatt aus Irland. All seine Patienten wussten das. Und die treuesten brachten ihm von jeder Reise so ein Souvenir mit. Wenn ein Kind mit Vater oder Mutter kam, bat er es, den Kugelschreiber auszusuchen, mit dem der Scheck für sein Honorar unterschrieben werden sollte. Als ich das erste Mal bei ihm war, zog ich die Prinzessin aus dem großen Becher. Ein Andenken aus Wien. Und küsste ihn zum Dank. Lachend sagte er, der Stift wäre ab jetzt immer für mich da. Auch später, wenn ich erwachsen wäre. Ich nahm nie wieder einen anderen. Und so nannte mich Doktor Hamm, auch als er mich nicht mehr duzte: Prinzessin.

Als es ans Zahlen ging, nahm ich wie immer meinen Wiener Kugelschreiber aus dem bunten Becher.

»Nein, diesmal nicht«, sagte er.

Ich zögerte. Dann klappte ich mein Scheckheft zu.

»Wir sehen uns ja bald wieder, Jeanne. Sie werden noch oft genug die Gelegenheit dazu haben.«

Ich stand auf. Stieg über die auf dem Boden verstreuten Kinderbücher. Im Vorzimmer warteten drei Leute. Mit bösem Husten, erkältet. Was zum Leben gehört.

An der Tür beugte ich mich zu ihm hin.

»Darf ich, bitte?«

Er lachte wieder.

»Ich brauche das.«

Er breitete die Arme aus.

»Im Gegensatz zu allen anderen hier sind Sie ja nicht ansteckend.«

Ich küsste ihn. Einmal auf jede Wange.

Er betrachtete mich. Meine Mädchenaugen, meine Sorgenstirn, meine Angst. Lächelnd.

»Ja doch, Prinzessin. Ich werde Ihnen immer alles sagen.«

3

DER BUCHSTABE K

Als Dr. Hamm mich anrief, ging ich nicht dran. Aus Rücksicht auf Matt. Und in Gedenken an seinen Großvater. Das Handy vibrierte in meiner Tasche, fast schämte ich mich dafür.

»Dieppe ist heilig«, sagte mein Mann immer.

Seine Mutter war Kanadierin, sein Vater Franzose. Auf einer Reise nach Paris hatte sie sich verliebt. Und war dort geblieben, Mutter und Schwester hatte sie in der Heimat zurückgelassen. Am 19. August 1982 kamen die beiden Frauen zu Matts 15. Geburtstag aus Toronto. Um mit ihm auf Pilgerreise in die Normandie zu gehen, nach Dieppe, wo sein Großvater gefallen war.

Owen Doohan war 28 Jahre alt, als er als Soldat der Royal Hamilton Light Infantry zum ersten Mal in feindliches Feuer geriet. Niemand hat je erfahren, ob er noch auf dem Wasser starb, auf dem Kiesstrand, ob er es in den Hafen geschafft hatte, ob er die Verteidigungslinie des zum Bunker gewordenen Kasinos durchbrochen oder sich dem Stacheldrahtverhau ums Theater genähert hatte. Jedenfalls war er am 19. August 1942 gegen 4.45 Uhr mit seinen Kameraden aus einem Boot gesprungen und nie wieder gesehen worden. Die Deutschen hatten sich in der Stadt verschanzt wie in einer Festung. Sie waren überall, auf den Klippen, in den Fenstern, am besetzten Himmel. Von den 4963 Kanadiern, die an dem Angriff teilgenommen hatten, kehrten kaum mehr als 2000 nach England zurück. 916 fielen, die anderen ergaben sich. Für sie wie für die britischen Truppen, die amerikanischen Ranger und eine Handvoll freier Franzosen, die an diesem Tag dort landeten, um den Atlantikwall zu erkunden, war Dieppe eine Falle.

1982 wollten Matts Mutter und Großmutter dem Mann, der vor vierzig Jahren gefallen war, die Ehre erweisen. Doch kein Grabstein auf dem Soldatenfriedhof Cimetière des Vertus trug seinen Namen, Dutzende anonyme Gräber waren mit der nichtssagenden Inschrift »Kanadischer Soldat im Krieg 1939–1945« versehen. Das war den Frauen zu wenig. Nach einem kurzen Gedenken an der Seefront und vor den Kriegsdenkmälern an der Promenade verließen sie die Gedächtnisfeierlichkeiten samt Honoratioren und Veteranen und gingen in die Stadt.

Aimie, die Großmutter meines künftigen Ehemanns, hielt ihn an der Hand, wie er mir später erzählte. So entdeckten sie die schlichte Stele mit dem Ahornblatt und einer altersgeschwärzten französischen Inschrift hinter der Kirche Saint-Rémy. Ein Denkmal, das einfach in der Gegend herumstand, auf dem Pflaster in der Nähe einer von Regen und Seewind zerfressenen Mauer. Sie beugte sich über den Stein und fragte ihren Enkel: »Kannst du mir das bitte übersetzen, Matthew?«

»Am 19. August 1942 fielen hier zwei kanadische Soldaten.«

Keine Namen. Und auch sonst nichts. Zwei kanadische Soldaten. Nur zwei. Nicht die Unzahl der vielen auf dem Friedhof, die »nur Gott kannte«. Einer davon hätte doch auch ihr Mann sein können, meinte die Großmutter. Dann, dass er es eigentlich sein müsste. Dann, dass er es war. Er hatte es geschafft, mit einem Kameraden seiner Einheit das Sperrfeuer am Strand zu überwinden und die Stadt zu erreichen.

»Da ist es.«

Dieses Grab würde das ihres Mannes sein. So lautete ihre Entscheidung. Dieses Grab war das ihres Mannes. So lautete ihre Überzeugung. Hier, an diesem Granitstein, legte die Witwe an diesem Tag zwei weiße Rosen nieder, eine für jedes Kind, das sie von ihm hatte. Dann bat sie Matt, ein Vaterunser aufzusagen, und nahm ihrer Tochter das Versprechen ab, den Ort alljährlich zu besuchen.

Die Familienlegende hatte sich von Jahr zu Jahr verfestigt. Da war kein Platz mehr für Zweifel. Matts Mutter erzählte allen, ihr Vater sei an dieser Kirchenmauer gefallen. Als tapferer Soldat, die Waffe in der Hand, habe er aufrecht dem Feind getrotzt. Und der bescheidene Stein sei das Ehrenmal seines Opfertods.

1982 war Aimie einundsiebzig. Es war ihre letzte Reise nach Dieppe. Sie überließ die Gedenkfeier ihrer Tochter, bis mein Mann bereit war, den Brauch fortzusetzen.

2002, als ich Matt kennenlernte, war seine Großmutter nicht mehr am Leben. Außerdem hatte er gerade seine Mutter verloren. Also fuhr er in diesem Sommer mit mir, seiner kleinen Französin, nach Dieppe, um zwei weiße Rosen hinter der Kirche niederzulegen. Genauso wie in den folgenden neun Sommern. Er ehrte den Toten ohne viel Sentiment und Begeisterung. Gehorchte seinem Versprechen. Führte zwischen zwei Terminen eine Familientradition weiter. Paris–Dieppe, mit dem Wagen hin und zurück an einem Tag, Mittagessen im »Café des Tribunaux«, immer am selben Tisch im Hochparterre. Unser Totenfest mitten im August. Ein ererbtes Ritual vor dem zufälligen Denkmal, das niemand für den Infanteristen Owen Doohan errichtet hatte.

Als unser Sohn uns im Juli 2012 verließ, brachten wir es nicht über uns, danach noch nach Dieppe zu fahren. Mein Mann desertierte von seiner Verpflichtung. Zu viel Trauer in diesem Jahr.

»Das machen wir mal im Winter.«

Fünf Jahre später standen wir unter einem schwarzen Trauerhimmel wieder vor der Kirche Saint-Rémy. Matt mit seinen Rosen, ich mit meiner Kamelie. Und das Handy vibrierte in meiner Tasche. Matt hörte es. Drehte sich aber nicht um. Stand mit gefalteten Händen vor dem Ahornblatt, bekreuzigte sich und legte die Mohnblume aus rotem Papier, die er im November am Revers trug, auf das Pflaster vor dem Stein.

Dann schlug er seinen Mantelkragen hoch und sah in den Regen.

»Hör ruhig deine Mailbox ab, ist vielleicht wichtig.«

Ich zögerte. Ging dann beiseite. Nur ein paar Schritte.

»Hallo Jeanne, hier spricht Doktor Hamm. Bitte rufen Sie mich zurück!«

Ich hatte auf einen anderen Ton gehofft, ein tröstendes Wort, einen Hoffnungsschimmer. Aber es klang düster, Grabesstimme. Matt schaute mich an.

»Soll ich dich lieber allein lassen? Wir könnten uns im ›Tribunaux‹ treffen.«

Ja, das machen wir. Das »Café des Tribunaux« war eine Art-Nouveau-Brasserie mit warmem Holz und bunten Fenstern. Unsere Tradition, unsere Zuflucht. Der einzige Ort der Welt, wo Matt stolz darauf war, Kanadier zu sein.

»Hier spricht Jeanne, Doktor.«

Sein Raucheratem.

»Ich höre, Sie sind in Dieppe.«

Das Lachen der Möwen.

»Sind Sie nicht zu müde?«

»Bitte, Doktor!«

Schweigen. Kurzes Husten.

»Es ist Krebs, Jeanne. Metastasen bildend, Grad 3.«

Ich lehnte mich an die Kirchenmauer.

»Und was bedeutet das?«

»Dass er bösartig ist. Dass man operieren muss.«

»Bald?«

»So bald wie möglich.«

»Sicher? Haben die sich nicht vielleicht geirrt?«

»Ich habe die Ergebnisse vorliegen, Jeanne.«

»Und Sie, Doktor? Können Sie sich nicht irren?«

»Ich fürchte, nein.«

Wieder Schweigen. Und sein Husten.

»Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Er ist hormonabhängig.«

»Sorry, was bedeutet das?«

»Ich werde es Ihnen erklären, aber nicht jetzt. Das lässt sich nicht alles am Telefon besprechen.«

Ich bedankte mich.

»Ich küsse Sie«, sagte ich dann, ohne nachzudenken.

Es regnete. Mit dem Telefon in der Hand ging ich die Rue de la Barre entlang.

»Grad 3«, sagte ich vor mich hin. Mit klappernden Zähnen.

Als ich das »Café des Tribunaux« betrat, sah ich Matt mit einer Zeitung und einem Glas Wein an einem Tisch sitzen. Unser Platz im Hochparterre war besetzt, also hatte er sich an der Wand niedergelassen. Ich ging um den riesigen Weihnachtsbaum herum. Auf ihn zu. Er schaute auf. Mit hängenden Armen blieb ich vor ihm stehen.

»Und, war es der Arzt?«

»Ich habe Krebs.«

»Scheiße«, sagte mein Mann und stellte sein Glas ab. Ich setzte mich, der Stuhl scharrte über den Boden, als ich ihn an den Tisch heranzog.

*

Matt kam zu spät ins Krankenhaus. Kunden aus Amerika, entschuldigte er sich. Der Computer an der Aufnahme war abgestürzt. Ein junger Mann mit Ohrring hatte das Formular mit der Hand ausgefüllt. Er hatte gelächelt, ich hatte es auch versucht. Als ich im Warteraum saß, begriff ich es. Bis dahin war ich nur in den Augen meines Mannes und meines alten Arztes krank gewesen. Ich hatte weder in der Buchhandlung Bescheid gesagt noch meinen Freunden, niemandem. Doch hier, in diesem Raum mit den beige- und apricotfarbenen Wänden, holte mich die Erkenntnis ein. Alle hier hatten Krebs. Nun war ich wirklich krank. Die Broschüren auf dem Ständer schrien mich an: »Sie leiden an Krebs? Ihre Haut auch«, »Haarbehandlung für Ihr Wohlbefinden«. Mit mir warteten noch drei andere Frauen: eine grell geschminkte ältere Dame mit schlecht sitzender Perücke, die in einer Illustrierten mit rosa Cover blätterte; eine andere mit einem bunten Tuch um den Kopf; und vermutlich deren Tochter, die ihr ständig einen Schluck Wasser vom Spender holte. Sie wirkten wie Stammgäste. Die gereizt die Uhr verfluchen.

Matt kam genau in dem Moment, in dem ich aufgerufen wurde. Von einer blonden jungen Frau, die ihre Haare mit einem chinesischen Stäbchen hochgesteckt hatte. Ob mein Mann mitkommen könne? Selbstverständlich. Zwei Stühle vor ihrem kleinen Schreibtisch. Ich suchte seine Hand. Er zog sie nicht weg.

»Sie sind nicht die Chirurgin?«

Nein, Praktikantin. Ich war enttäuscht. Doktor Hamm hatte mich an eine Ärztin überwiesen, und ich sollte einer Studentin mein Leben erzählen.

»Das machen wir hier immer so, Madame Hervineau, Sie können gleich danach mit ihr sprechen.«

Auf der ersten Seite meiner Krankenakte, noch vor meinem Namen, Vornamen, Alter, Blutgruppe und allem anderen, stand in Rot der Buchstabe K.

Sie fragte, ich antwortete, sie schrieb. Vergebens suchte ich ihren Blick.

»Tumorerkrankungen in der Familie?«

Nein, nichts.

»Eine ganz normale Familie.«

Da schaute sie auf.

»Sie wissen ja, dass es Krebs ist«, sagte die Chirurgin.

Ich zerquetschte fast Matts Finger.

»Aber wir sind dazu da, Sie wieder gesund zu machen, und wir werden Sie wieder gesund machen.«

Sie legte ein weißes Blatt Papier vor mich hin. Und begann darauf zu zeichnen.

»Das ist Ihre Brust. Der Tumor ist 23 Millimeter groß und versteckt sich hier.«

Sie klopfte mit dem oberen Ende ihres Bleistifts auf das Papier.

»Aufschneiden, rausnehmen, zunähen, dann ist die Sache erledigt.«

»Nehmen Sie ihr nicht die Brust ab?«, fragte Matt.

»Nein«, antwortete sie, an mich gewandt. »Der Tumor ist zwar bösartig, aber isoliert und nicht sehr groß.«

Ich hing an ihren Lippen, nahm ihre Sätze in mich auf. Und notierte alles Wort für Wort in meinem Spiralheft. Die interdisziplinäre Tumorkonferenz, die über mein Schicksal entscheiden würde. Die Analysen vor der Operation. Die Anästhesistin. Ich würde meine Brust behalten, aber mit Chemie und Strahlen bombardiert werden. Mein Tumor spreche auf Hormone an.

»Eine gute Nachricht.«

Das hatte Doktor Hamm auch gesagt.

Ich müsste fünf Jahre lang Medikamente nehmen. Um jede Möglichkeit eines Rückfalls auszuschließen.

Matt schaute auf die Uhr. Die Ärztin sah es.

»Ich bin fast fertig«, bemerkte sie trocken.

Ich spürte den Vorwurf. Er hörte nichts.

Ich würde sehr bald operiert werden. Das Krankenhaus würde mich anrufen. Vorher hätte ich einen Termin mit einer Krankenschwester, die mir alles erklären würde. Ja, ich käme noch am selben Tag wieder raus. Die Chemo? Darüber könnte ich mit dem Onkologen sprechen. Eins nach dem anderen. Kopf hoch. Vertrauen Sie uns. Alles wird gut.

Die Chirurgin gab mir die Hand und nickte Matt zu.

Draußen steckte er die Hände in die Taschen.

»Macht einen sympathischen Eindruck.«

Schon möglich. Er fand keine Worte, ich keinen Mut.

»Soll ich dir ein Taxi rufen?«

Er wollte zurück in die Agentur. Nein, danke. Ich ging lieber zu Fuß.

»Alles okay?«

Ich wusste es nicht. Ja, vielleicht, noch. Ein schwarzer Schleier fiel über die Stadt, die Leute bewegten sich wie in Zeitlupe. Als Matt weg war, streifte mich ein junger Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig. Ich hatte Angst. Ich war allein. Mein Blick blieb an jeder Auslage hängen. Mein Gesicht, meine roten Haare. Ich hatte die Chirurgin um die Zeichnung gebeten, die ich fest in der Hand hielt. Ein paar beruhigende Striche. Meine Brust, der Tumor, der Schnitt, die Naht, die kommenden Wochen, mit dem Bleistift skizziert. Ich dachte an die alte Frau mit der Perücke und die andere mit dem Turban. Vor einer kleinen Konditorei blieb ich stehen. Sah wieder mein Spiegelbild. Sah mich vorher und nachher. Bewegte mich wie betäubt. Matt hätte da sein sollen, hier, bei mir, auf diesem Bürgersteig im Winter. Er hätte mir die Tür zum erstbesten Café aufhalten sollen und mich auf ein Glas Weißwein am Tresen einladen. Dann hätten wir angestoßen. Auf eine Liebe, die uns trüge, auf den angekündigten Krieg, auf uns. Auf den Sturm. Auf die große Kälte. Und auf das nächste Frühjahr, den Sommer, all die Jahre, die nur darauf warteten, gelebt zu werden. Auf die Tage danach, wenn meine Kamelie verwelkt und ich wieder aufgeblüht wäre.

Seit zehn Tagen schon stand ein Paket zur Abholung bereit: ein ergonomisches Kopfkissen, das seine Form behielt. Das Leben musste weitergehen. Ich würde meine Neuerwerbung abholen, meine Brillenfassung reparieren lassen und Doktor Hamm bitten, mir ein Schlafmittel zu verschreiben.

Es waren viele Leute in dem Eisenwarengeschäft, aber keiner kaufte Nägel. Der Laden überlebte nur dank Internet. Ich war die Dritte in der Reihe. Seit ein paar Monaten nagte Müdigkeit an mir. Ich schlief am frühen Abend in der Metro ein und am Montagmorgen in der Buchhandlung. Als ich dran war, riss eine sehr alte Dame die Eingangstür auf. Das Glöckchen bimmelte kläglich. Die Frau sprach mit sich selbst, sehr schnell, sehr laut, schimpfte auf die vielen vor ihr. Drängte sich mit erhobenem Stock durch das ganze Geschäft nach vorn. Rempelte mich mit dem Ellbogen zur Seite, beugte sich über den Tresen und wedelte mit ihrem Abholschein.

Ich beobachtete sie schweigend. Sie drehte sich mit gehässiger Miene zu mir um und fuhr mich mit ihrer brüchigen Stimme an: »Ich habe einen Behindertenausweis, wollen Sie ihn sehen?«

»Und ich habe Krebs, wollen Sie ihn sehen?«

Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Bestimmt nicht ich, das brave Kind, das zu einem wohlerzogenen Mädchen und dann zu einer zuvorkommenden Frau herangewachsen ist. Normalerweise hätte ich woanders hingeschaut. Eine faltige Schabracke mit ihrem Unglück am Bande. Ja, sie hätte mir vielleicht sogar leidgetan. Ein wenig Mitgefühl in mir hervorgerufen, weil sie so alt war, so allein, so böse und voller Zorn auf das Leben, auf Eisenwarenhändler, Warteschlangen und Rothaarige mit schönen Brüsten. Doch nein, diesmal nicht. Ich war in Kampfstimmung. Ich war dagegen, dass mich jemand so böse ansah, mich anblaffte und mir auf die Nerven fiel. Meine Kamelie würde mich bald zwingen, ganz andere Sachen zu erdulden, da konnte ich so etwas nicht gebrauchen.

Der Alten fiel die Kinnlade herunter. Instinktiv wich sie zurück, obwohl ich mich keinen Millimeter bewegt hatte. Nach dem Hochmut sprach jetzt Furcht aus ihrem Blick. Ich nahm meinen Platz wieder ein. Knallte meinen Abholschein auf den Tresen. Der Verkäufer lächelte mir zu. Da trat sie den Rückzug an. Wie sie gekommen war. Ging zurück zur Eingangstür des Geschäfts, hinaus auf den Bürgersteig, nach Hause in ihr verranztes Sterbezimmer mit dem säuerlichen Geruch nach Staub, Pisse und Katzen, wo keiner mehr auf sie wartete. Als mir mein Paket ausgehändigt wurde, bekam ich Gewissensbisse. Sorry, tut mir so leid. Nein, kein Sorry, es tut mir nicht leid! Ich bin im Krieg.

Zum ersten Mal hatte ich das Feuer eröffnet.

*