9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: venusbooks

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Dunkle Verführung: »Midnight Lover – Gefährliche Küsse«, die große Vampirsaga von Sandra Henke und Kerstin Dirks jetzt als eBook bei venusbooks. Wenn ein feuriger Kuss den Tod bedeuten kann – oder das ewige Leben … Was verbindet Sophie Ashwood, eine stolze Lady des 18. Jahrhunderts, mit der schüchternen Alyce, die im England der Gegenwart lebt, und mit Penny, einer rebellischen Sklavin aus der Zukunft? Ihre Wege kreuzen die der Vampire Dorian, Logan und John, stolze Krieger der Nacht – und Raubtiere mit einem unstillbaren Durst nach Blut. Während die drei Frauen Abenteuer erleben, die sie nie für möglich gehalten hätten, können sie bald nicht mehr leugnen, wie sehr sie sich nach diesen dunklen Verführern sehnen. Doch die Glanz- und Schattenseiten der unsterblichen Liebe sind Leidenschaft … und Gefahr! Gestern, heute, morgen: In ihrer mitreißenden Saga um die Vampir-Geheimloge Condannato erzählen Sandra Henke und Kerstin Dirks von unstillbarem Verlangen und lodernden Gefühlen, die Jahrhunderte überdauern. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Vampir-Sammelband »Midnight Lovers – Gefährliche Küsse« versammelt alle drei Bände der Dark-Fantasy-Trilogie von Bestsellerautorin Sandra Henke und Kerstin Dirks: »Begierde des Blutes«, »Zähmung des Blutes« und »Rebellion des Blutes«. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1128

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über dieses Buch:

Wenn ein feuriger Kuss den Tod bedeuten kann – oder das ewige Leben … Was verbindet Sophie Ashwood, eine stolze Lady des 18. Jahrhunderts, mit der schüchternen Alyce, die im England der Gegenwart lebt, und mit Penny, einer rebellischen Sklavin aus der Zukunft? Ihre Wege kreuzen die der Vampire Dorian, Logan und John, stolze Krieger der Nacht – und Raubtiere mit einem unstillbaren Durst nach Blut. Während die drei Frauen Abenteuer erleben, die sie nie für möglich gehalten hätten, können sie bald nicht mehr leugnen, wie sehr sie sich nach diesen dunklen Verführern sehnen. Doch die Glanz- und Schattenseiten der unsterblichen Liebe sind Leidenschaft … und Gefahr!

Gestern, heute, morgen: In ihrer mitreißenden Saga um die Vampir-Geheimloge Condannato erzählen Sandra Henke und Kerstin Dirks von unstillbarem Verlangen und lodernden Gefühlen, die Jahrhunderte überdauern.

Über die Autorinnen:

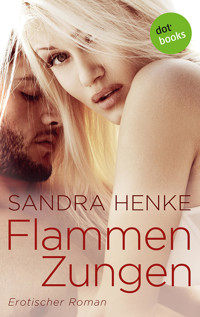

Sandra Henke, geboren 1973, gehört zu den Autorinnen, die sich nicht auf ein Genre beschränken, sondern ihre Leserinnen auf die unterschiedlichste Art begeistern – mit großen Liebesgeschichten, mit »Paranormal Romance« und erotischer Literatur. Unter dem Namen Laura Wulff veröffentlicht Sandra Henke außerdem erfolgreich Thriller. Sie lebt, glücklich verheiratet, in der Nähe von Köln. Mehr Informationen finden sich auf den Websites der Autorin (sandrahenke.de/e), auf Facebook (www.facebook.com/sandra.henke.autorin) und auf Instagram (www.instagram.com/sandra.henke.liebesromane/).Bei venusbooks veröffentlichte Sandra Henke die Hot-Romance-Romane »London Lovers – Die Kunst der Unterwerfung«, »Jenseits aller Tabus«, »Flammenzungen«, »Die Maske des Meisters«, »Opfer der Lust«, »Loge der Lust«, »Lotosblüte« und »Vampire’s Kiss – Gebieter der Dunkelheit«.

Kerstin Dirks, 1977 in Berlin geboren, hat eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert und Sozialarbeit studiert. Sie schreibt seit vielen Jahren erotische Romane, historische Liebesromane und Fantasy. Bei venusbooks veröffentlichte sie bereits die erotischen Romane »Wilde Sehnsucht« und »Eiszart«.

***

Sammelband-Originalausgabe Oktober 2021

Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.

Copyright © der Einzelband-Originalausgaben 2005 (»Begierde des Blutes«), 2006 (»Zähmung des Blutes«) und 2007 (»Rebellion des Blutes«) by Plaisir d'Amour Verlag, Lautertal

Copyright © der Neuausgaben 2015 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.

Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2021 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/FXQuadro, Tuzemka, mythia, Sergey Uryadnikov sowie pixabay/Free-Photos

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)

ISBN 978-3-96898-146-8

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Midnight Lovers« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.venusbooks.de

www.facebook.com/venusbooks

www.instagram.com/venusbooks

Sandra Henke & Kerstin Dirks

Midnight LoversGefährliche Küsse

Die große Vampirsaga in einem eBook

venusbooks

Begierde des Blutes

Erster Band der Condannato-Trilogie

Es fängt so harmlos an: Als Tamara nach Hause kommt, findet sie einen großen Umschlag in ihrem Briefkasten. Doch darin findet sich keine Rechnung oder Werbung, sondern das handgeschriebene Tagebuch einer Frau, die im 18. Jahrhundert lebte. Wer war diese geheimnisvolle Sophie Ashford – und wer hat ein Interesse daran, dass Tamara ihre Lebensgeschichte kennt? Die junge Frau beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. So lernt sie den mysteriösen Dorian Everheard kennen. Ein Blick aus seinen Augen, und sie ist hingerissen; ein Wort von seinen Lippen, und sie will in seinen Armen liegen. Aber die ungezügelte Leidenschaft bringt Tamara in größte Gefahr, denn Dorian gehört der Condannato-Loge an – einem mächtigen Vampirbund …

Prolog

Wer immer dieses Buch eines Tages in den Händen halten mag, wird die Geschichte einer alten Närrin lesen, die ihr Leben lang an die unsterbliche Liebe glaubte. Längst ist sie nicht mehr die, die sie einst war. Ihre Hände sind alt und runzelig, ihr Gesicht trägt Falten und ihr Rücken ist so krumm wie der einer Kräuterhexe. Er hingegen wird immer jung und schön sein, so lange wie Himmel und Erde bestehen.

Dies ist meine Geschichte. Ich widme sie dir, mein dunkler Engel, und unserer gemeinsamen Zeit. Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal sehen, noch einmal deine kalte Elfenbeinhaut unter meinen Fingern spüren, bevor mich der Herrgott zu sich nimmt. Du bist ein Teil von mir geworden, obwohl uns so viele Jahre trennen. Irgendwo dort draußen bist du. Denkst du manchmal noch an mich?

Kapitel 1

Es war das Jahr 1783. England hatte die Unabhängigkeit der amerikanischen Staaten anerkannt, und es herrschte bereits seit sieben Jahren Frieden. Unter König George III. führten die Menschen ein ruhiges Leben. Obwohl London nach dem großen Brand vor über 100 Jahren fast vollständig zerstört worden war, hatte sich die Stadt zu einem der bedeutendsten Handelsorte der Welt entwickelt. Der Verkehr im Hafen war rege. Täglich legten Handelsschiffe an und genauso viele stachen in See, um englische Waren, vorzugsweise Tee, in die Welt zu exportieren.

Wer indische Kleider und Stoffe, exotische Gewürze und antike Tonkrüge suchte, der fand sie hier, in der Stadt an der Themse.

Ich war ein junges Mädchen von 18 Jahren, halb Kind, halb Frau. Unschuldig und voller Träume. Ich wartete auf einen Prinzen in strahlender Rüstung, der mein Herz im Sturm eroberte. Wie sollte ich ahnen, dass ich ihm in jener schicksalhaften Novembernacht tatsächlich begegnen sollte?

Die untergehende Sonne färbte den Himmel blutrot, als ich das westliche Stadttor in Richtung Westminster passierte. Fest presste ich die kleine Holzschüssel mit der Paste aus Johanniskraut und Baldrian an meine Brust. Ich atmete die beruhigend wirkenden Dämpfe ein, die Elisa in den Schlaf wiegen würden.

Der Heilkundler Phillip Collins war ein Freund der Familie. Selbst zu später Stunde durften wir ihn in seinem kleinen Haus in der Nähe der Saint Paul's Cathedral aufsuchen, wenn wir seine Hilfe brauchten. Collins hatte mir seine »Wundersalbe«, wie er sie selbst nannte, mitgegeben, ohne eine Bezahlung zu verlangen! »Behalte deine Münzen, Kind, und kauf dir ein schönes Plissee mit Pelzeinsatz, der Winter wird kalt.«

Mein Atem hinterließ Spuren in der abendlichen Luft, die nach und nach immer mehr abkühlte. Collins hatte recht, ein kalter Winter stand uns bevor. Dichter Nebel überzog die Wiesen und Felder. Wolkenlos stand der Mond am Himmel. Ich legte einen Schritt zu. In dieser Wildnis fühlte ich mich wie ein Reh, dem die vereinzelten Birkenwäldchen keinen Schutz vor Wölfen boten.

Ich keuchte. Martha hatte mir den Schnürleib viel zu eng gezogen. Schmerzhaft schnürte sich das Korsett in meine Taille und raubte mir die Luft. Doch Rücksicht auf meine gepeinigten Lungen durfte ich nicht nehmen. Elisa verließ sich auf mich. Sie brauchte meine Hilfe!

Erleichtert atmete ich auf, als ich endlich die beiden Haupttürme von Westminster Abbey in der Ferne erkannte. Jetzt war es nicht mehr weit. Die Qual würde ein Ende haben.

Am Waldrand saßen zwei Landstreicher auf einem umgekippten Baumstamm, nur hundert Schritt vom Stadttor entfernt. Ein Lagerfeuer brannte in ihrer Mitte. Während sich der eine in eine Wolldecke hüllte, wärmte der andere seine Hände über den rotzüngelnden Flammen. Vorsichtig näherte ich mich den Gestalten, die mir auf den ersten Blick nicht ganz geheuer waren.

»Verflucht, das wird eine verdammt kalte Nacht«, hörte ich den Mann mit den breiten Schultern sagen. Zischend zog er seine Hand zurück. Ein Funke hatte sich in seine Haut gesengt.

»Recht hast du, Jack. Recht hast du«, sagte das Geiergesicht neben ihm. Die Nase des dürren Wichts war krumm und erinnerte an den Schnabel eines Habichts. Ich entschied mich, einen Bogen um die sonderbaren Gesellen zu machen. Genau in diesem Moment entdeckten sie mich.

»He, Mädchen! Bleib doch mal stehen«, rief der breitschultrige Goliath und erhob sich eilig. Ich drehte mich um und spürte einen kalten Schauer meinen Rücken herunterlaufen. Er war wahrhaftig ein Riese. Ich reichte ihm nicht einmal bis zur Brust, als er in seiner vollen Größe vor mir stand. Goliath stank nach Alkohol und Schweiß. Eine Kombination, die Übelkeit in mir hervorrief. Dennoch machte ich gute Miene zum bösen Spiel, was blieb mir auch anderes übrig? Ich wollte die Männer nicht reizen.

»Mylady, meinem Freund Mortimer und mir ist es eine große Freude, Euch in dieser herrlichen, sternenklaren Nacht zu begegnen. Wir haben viel zu selten das Vergnügen, Bekanntschaft mit der holden Weiblichkeit zu machen.« Er deutete eine Verbeugung an. »Dürfen wir Euch an unser Lager bitten? Schlagt uns den Wunsch nicht ab, Mylady«, rief das Geiergesicht und machte eine einladende Handbewegung in Richtung Baumstamm. Sein Grinsen war dreckig. Ich schätzte, dass ihm die Hälfte seiner Zähne fehlte.

»Tut mir sehr leid, meine Herren, aber meine Schwester erwartet meine Rückkehr. So gern ich Euch auch Gesellschaft leisten würde.«

Eilig machte ich einen Schritt nach vorn. Ich wollte nur fort, so schnell wie möglich. Von den beiden Männern ging etwas Unheimliches aus. Sie waren läufig wie wilde Hunde. Die Gier in den Augen des Riesen war nicht zu übersehen. Er zog mich förmlich mit seinen Blicken aus.

Schon spürte ich eine kräftige Hand auf meiner Schulter, die mich nicht nur am Weitergehen hinderte, sondern sogar ein Stück in den Boden drückte. Ich hielt den Atem an.

»Aber, aber. Mylady, wo bleiben denn Eure Manieren? Ihr könnt unsere freundliche Einladung doch nicht einfach ablehnen.«

Der Geier erhob sich und schlich um mich herum wie ein Raubtier, das seine Beute umkreist. Ich spürte jeden seiner prüfenden Blicke. Seine Augen klebten an meinen Brüsten.

»Du bist ja eine Süße!«, sagte er und streckte seine spindeldürren Finger nach mir aus. Sekundenlang konnte ich mich nicht regen. Ich war wie erstarrt. Seine Hand streichelte sanft über den Leinenstoff meiner Chemise, folgte den Wölbungen und packte plötzlich ohne Vorwarnung fest zu. Tief bohrte er seine Finger in mein Fleisch und lachte abscheulich.

»Sieh nur, Jack. Das gefällt der kleinen Metze. Ihre Knospe wird ganz steif.«

»Lasst mich los, ihr verdammten Mistkerle! Ihr widerliches Pack.«

Ich versuchte nach dem Geier zu schlagen, doch Goliath riss meine Arme nach hinten, so dass mir die Holzschale aus der Hand fiel und drückte meinen Oberkörper in horizontaler Lage nach unten. Mein Kopf schwebte in unangenehmer Nähe vor der ausgebeulten Hose des Geiers.

Mortimer packte mein Kinn und riss es ein Stück hoch, so dass ich gezwungen war, ihm in die Augen zu sehen. Gott, diese ekelhafte Gier ließ mich würgen.

»Ich habe langsam das Gefühl, wir sind dir nicht gut genug, Schätzchen. Hältst dich wohl für etwas Besseres. Aber eine feine Dame bist du auch nicht! Glaube mir, wir können's dir richtig besorgen. Schneller und härter als jeder andere Kerl in der Gegend. Du wirst vor Lust schreien!«

Panik stieg in mir hoch. Diese Schufte würden ihre Drohung doch hoffentlich nicht wahr machen. Ohne länger darüber nachzudenken, schrie ich so laut ich nur konnte um Hilfe. Mein eigener Schrei schmerzte in meinen Ohren.

»Halt der dummen Metze das Maul zu, sonst hört uns noch die Stadtwache«, keifte das Habichtgesicht, das sich offenbar von meiner Ablehnung persönlich beleidigt fühlte.

Mein Herz raste vor Angst, als sich die Hand des Riesen auf meinen Mund legte.

»Bringen wir sie in den Wald«, sagte Goliath, hob mich hoch und klemmte mich wie eine leblose Puppe unter seinen Arm.

Ich wusste, dass die beiden Männer in diesem Moment eine stumme Abmachung getroffen hatten. Sie verschleppten mich ins Unterholz. Äste peitschten mir ins Gesicht. Der Schmerz war unerträglich. Goliath rutschte auf dem feuchten Grund aus und stürzte. Dabei ließ er mich fallen. um sich mit beiden Händen abzufangen. Ich rollte gegen einen Baumstamm und blieb reglos am Boden liegen. Ich hörte nichts, außer meinem eigenem Atem. Schnell und unrhythmisch.

Ich konnte nicht die Kraft aufbringen, einfach aufzustehen und fortzulaufen. Meine Glieder waren wie gelähmt. Ich wusste, die Männer hätten mich mit Leichtigkeit wieder eingeholt. Nach dem langen Fußmarsch von London bis nach Westminster war ich viel zu erschöpft, um Gegenwehr zu leisten.

Zwei Gesichter beugten sich über mich. Ich sah das lüsterne Funkeln in ihren Augen und das schadenfrohe Grinsen auf den aufgesprungenen Lippen.

»Schreien hilft dir nicht, Goldlöckchen. Hier wird dich niemand finden«, krächzte das Geiergesicht und zog ein dreckiges Messer aus seinem Hosenbund. Er hielt es mir vor das Gesicht und drehte es quälend langsam hin und her. Die Metallspitze drückte er auf meine Wange, bis ein Tropfen Blut aus der Wunde quoll. Wollte er mich entstellen? Ich biss mir auf die Unterlippe und hielt die Luft an. Erst als er die Waffe lachend wegnahm, atmete ich erleichtert auf.

»Bitte, tut mir nichts …« Meine Stimme klang heiser. Ich konnte sie selbst kaum hören. Die Landstreicher ignorierten mein Flehen.

»Du bist wirklich sehr schön.« Der Riese kniete sich zu mir und streichelte über meine schweißnasse Brust. Fast liebevoll fuhr er mit der Fingerspitze die Konturen meines Körpers entlang. Ich empfand nur Ekel. Angewidert biss ich die Zähne zusammen und warf den Kopf zur Seite. Ich wusste, was diese Mistkerle vorhatten. Instinktiv presste ich die Beine fest zusammen.

»Jetzt hab dich nicht so«, zischte das Vogelgesicht ungeduldig. »Mach sie auf!«

»Bitte, nicht!«

»Das hast du dir alles selbst zuzuschreiben. Wärst du nicht so ungezogen gewesen, müssten wir dich nicht bestrafen.«

Ehe ich auch nur reagieren konnte, beugte sich Goliath über mich. Mit der einen Hand umfasste et meinen Hals, um mich am Boden zu halten, mit der anderen drückte er meine Beine auseinander und griff in meinen Schritt. Seine Finger bahnten sich ihren Weg an den Stofflagen vorbei und gruben sich in meine Haare. Tränen stiegen mir in die Augen. Es tat so weh. Je mehr ich versuchte mich zu wehren, die Beine anzuziehen oder nach ihm zu treten, desto stärker wurde sein Griff um meinen Hals und das Reißen an meiner Scham.

»Zier dich nicht so, meine kleine Hure. Du willst es doch auch.«

»Natürlich will sie es, Jack. Alle Frauen wollen es. Hart und fest. Ohne Gnade.«

Plötzlich huschte ein dunkler Schatten durch das Labyrinth aus Bäumen. Laub wirbelte auf Einzelne Blätter segelten durch die Luft. Die Männer hielten inne. Irritiert blickten sie in die Dunkelheit. Stand dort jemand im Schatten der dicken Buchen, die ihre blätterlosen Kronen wie Arme in den Himmel reckten?

»Zwei Männer gegen eine Frau. Alle Achtung, meine Herren, ihr seid ganze Kerle.«

Augenblicklich zückte Mortimer sein Messer und hielt es drohend in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Sein Habichtgesicht glänzte im Licht des Mondes.

»Wer, zum Henker, ist das?«, knurrte Jack und lockerte den Griff an meiner Kehle. Jetzt konnte auch ich die Gestalt im Dunkeln sehen. Schemenhaft. Ein Mann. Ja, zweifelsohne eine schlanke. große Gestalt. Der Nebel machte es mir schwer, sein Gesicht zu erkennen.

Schmatzend leckte der Geier mit der Zunge über die rostige Klinge. »Ich erledige das«, sagte er zu seinem Kumpanen und lief festen Schrittes auf den Fremden zu. Dabei spielte er mit dem Messer in seiner Hand und wirbelte es geschickt durch die Luft.

Ich wollte meinen Retter warnen. Ihm zurufen, dass Mortimer bewaffnet war. Doch Goliath wusste das zu verhindern. Mit brachialer Gewalt presste er mir seine Hand auf den Mund. Ich glaubte, der Druck, den er auf mich ausübte, würde meinen Schädel zum Zerbersten bringen. Außer einem gequälten Stöhnen brachte ich nichts heraus. Innerlich verabschiedete ich mich von meinem Leben. Die Chancen, dass mein Retter ebenfalls bewaffnet war und den Kampf auch noch gewann, waren schwindend klein. Und selbst, wenn es ihm gelang, das Geiergesicht zu überwältigen, so musste er noch gegen den Riesen antreten. Und Goliath war stärker und größer als ein normaler Mann. Sicherlich konnte er es mit drei ausgebildeten Kämpfern gleichzeitig aufnehmen.

Mortimer verschwand in der Nebelbank zwischen den Buchen.

»Wo ist dieser Feigling? Ich kann ihn nicht sehen. Zeig dich, du …«

Ein gellender Schrei durchbrach die Stille der Nacht. Wenige Augenblicke später stürzte der Geier zu uns zurück. Schwer keuchend presste er die linke Hand auf seinen Hals. Dann sackte er plötzlich neben mir auf die Knie. Ich sah das Blut, das zwischen seinen Fingern hervorquoll. Sein Brustkorb hob und senkte sich in einem ungesunden Rhythmus.

»Verflucht noch eins«, schnaubte er.

Ich wagte nicht, mich zu regen. Noch immer lag die Pranke des Riesen auf meinem Mund. Ich konnte nur durch die Nase atmen.

»Oh mein Gott, Mortimer, was ist passiert?« Goliaths Stimme zitterte.

»Dieser Mistkerl hat mir fast den Hals zerrissen.« Als Mortimer die Hand von der Wunde nahm, konnte ich die Klauenspuren an seiner Kehle erkennen. Vier tiefe Striemen. Ich zuckte vor Schreck zusammen. Eine solche Verletzung hatte ich nie zuvor gesehen!

»Das ist ein Tier!«

Mortimer hatte Glück gehabt, dass sein Angreifer nicht die Halsschlagader getroffen hatte.

»Lass die Dirne nicht aus den Augen, ich werde mich um unseren Freund kümmern.« Goliath ließ von mir ab und schlug drohend die Faust in seine offene Hand.

»Nein! Lass uns gehen, Jack. Lass uns einfach gehen!«, flehte Mortimer. Als er aber sah, dass Jack nicht die Absicht hatte sich wie ein Feigling zu verkriechen, packte er mich an den Haaren. »Glaube nicht, dass du so einfach davonkommst«, zischte er und spuckte mir ohne Vorwarnung ins Gesicht.

Langsam glitt der Speichel über meine Wange. Was für ein widerliches Gefühl. Aber ich erduldete es und schwieg. Jeder Widerstand meinerseits hätte meine Situation verschlimmert. Die Nerven des Geiers schienen zum Zerreißen angespannt. Unruhig blickte er sich nach seinem Gefährten um. Doch der Nebel hatte ihn längst verschluckt.

»Jack, wo bist du nur? Wo steckst du?«

Ein animalisches Knurren war die Antwort, gefolgt von einem gequälten Stöhnen. Sämtliche Farbe wich aus Mortimers Gesicht. Geistesabwesend ließ er meine Haare los. Was für eine Befreiung. Dankbar rieb ich mir die schmerzende Kopfhaut.

»Jack?«, rief er verstört und rappelte sich auf. »Antworte doch!« Wieder raschelten Blätter.

Irgendetwas beobachtete uns. Es umkreiste uns wie ein hungriger Wolf seine Beute. Bereit, jeden Augenblick gnadenlos zuzuschlagen. Und plötzlich stand es hinter Mortimer. Wie aus dem Nichts war es aufgetaucht, als hätten die Schatten der Bäume es einfach ausgespuckt. Mein Herz blieb vor Schreck fast stehen, als ich die langen Eckzähne und die spitzen Nägel an den Fingern der Kreatur sah. Dieses Wesen erinnerte tatsächlich mehr an ein Tier als an einen Menschen. Selbst wilde Hunde hatten keine solchen Reißzähne! Der Anblick der Fänge rief alte Erinnerungen in mir wach. Mein Gott! Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Dieses Wesen war kein Tier. Es war ein Vampir!

Der Geier fuhr herum und blickte direkt in die gefährlich funkelnden Augen des Untoten. Erschrocken taumelte er einige Schritte zurück. Dann rannte er, so schnell seine Füße ihn trugen, in den Wald. Tiefer und tiefer hinein, bis er, genauso wie Jack zuvor, hinter einer dichten Nebelwand verschwand. Die Kreatur machte keine Anstalten Mortimer zu folgen.

Oh Gott, dachte ich. Jetzt hat er es auf mich abgesehen! »Bitte, tut mir nichts«, flehte ich mit zitternder Stimme. Zur Antwort stieß der Vampir ein gefährliches Fauchen aus. Die dicken Adern an seinen Schläfen pochten wild, und der übergroße Kiefer erinnerte an das Gebiss eines Raubtiers. Ich wusste, er konnte das Blut, das heiß durch meinen Körper schoss, förmlich riechen. Nein, ein besseres Opfer als mich gab es nicht. Hilflos lag ich am Boden wie auf einem Silbertablett serviert. Unfähig mich zu wehren. Der schwarze Umhang flatterte durch die kalte Nachtluft, als sich der Vampir mir zuwandte. Wollte er mich töten? Instinktiv rollte ich mich zusammen, verbarg das Gesicht hinter meinen Händen und zog die Beine ganz nah an meinen Körper heran. Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle und zitterte am ganzen Leib. Oh bitte, lieber Gott, ich will noch nicht sterben!

Jeden Augenblick würde er seine Reißzähne in meinen Hals bohren und mich meines Blutes berauben! Ich würde sterben! Oder selbst ein Vampir werden. Doch zu meiner Überraschung geschah nichts dergleichen. Stattdessen spürte ich eine Berührung. Sanft, vorsichtig, als fürchtete er, mir wehzutun.

»Du bist in Sicherheit«, hauchte er mit engelsgleicher Stimme, die mir auf unheimliche Weise vertraut war. »Gehe heim, bevor diese Bastarde zurückkommen.«

Ich traute meinen Ohren kaum. Es gab keinen Zweifel, ich kannte diese Stimme tatsächlich!

Einen solchen Zufall konnte es doch gar nicht geben! Ich nahm all meinen Mut zusammen und sah zu ihm auf. Er hatte sich von mir abgewandt. Die langen blonden Haare tanzten durch die Luft, als besäßen sie ein Eigenleben. Die Gestalt war groß und schlank und in einen schwarzen Umhang gehüllt. Ich konnte ihn nur von hinten sehen. Trotzdem war ich mir plötzlich sicher. Mein Gefühl konnte mich nicht derart täuschen! Ich richtete mich auf, doch sogleich bemächtigte sich meiner ein unnachgiebiger Schwindel. Fest stemmte ich die Hände in den Waldboden, um Halt zu finden. Meine Finger bohrten sich in den kalten Sand.

»Warte, Jeremy!«, hörte ich mich plötzlich selbst rufen.

Der Mann im Dunkeln blieb abrupt stehen. Regungslos verharrte er an dieser Stelle. Nur das Heben und Senken seiner Schultern verriet, wie schnell sein Atem ging. Ich hatte mich also nicht geirrt.

»Jeremy, ich bin es. Sophie Ashford. Erinnerst du dich nicht?« Das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich hatte diesen Vampir seit acht Jahren nicht mehr gesehen. War er noch immer derselbe? Konnte ich ihm vertrauen?

Langsam drehte er sich zu mir um. Das Mondlicht fiel auf sein bleiches Gesicht, das wieder menschliche Züge angenommen hatte. Seine Klauen und Zähne hatten sich zurückgebildet.

»Sophie?« Er kam näher. Ungläubig musterte er mich, doch seine Stimme klang so wunderbar sanft und vertraut. »Du hast dich sehr verändert.«

Ich versuchte zu lächeln, aber der Schock saß mir noch immer in den Gliedern. Hätte das Schicksal uns nicht zusammengeführt, hätten mich diese lüsternen Kerle womöglich geschändet. Oder schlimmer, auch noch ermordet!

Ekel befiel mich bei dem Gedanken. Ich spürte, wie er mir die Kraft raubte. Schützend hielt ich mir die Hände vor das Gesicht und schluchzte leise. Jeremy, mein alter Freund, sollte mich nicht so sehen. Aber die Gefühle übermannten mich. Ich konnte nichts dagegen tun. Er nahm mich in die Arme. Die unmenschliche Kälte, die von seinem Körper ausging, drang selbst durch sein Leinenhemd.

Obwohl ich Jeremy eine Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte, kam es mir ganz natürlich vor, von ihm getröstet zu werden. Als wäre er nie fortgewesen, dachte ich. Er sah noch immer genauso aus wie damals, als Mutter und Vater ihm Einlass in unser Haus gewehrt hatten. Die aristokratischen Züge, die hellblauen Augen, die wie ein Sternenmeer funkelten und die bleiche Haut, auf der ein übernatürlicher Schimmer lag.

»Ich bin keine zehn Jahre mehr«, sagte ich leise. Das Blut schoss in meine Wangen.

Mir war in dem Alter gar nicht bewusst gewesen, wie attraktiv Jeremy war. Als Kind war er mir ein guter Freund. Plötzlich erkannte ich in ihm den Mann, der er war. Verführerisch, mächtig, geheimnisvoll …

»Du bist eine wunderschöne Frau geworden.« Frau? Nie hatte jemand in mir eine Frau gesehen. Ein Mädchen – ja, aber keine erwachsene Frau.

Gemeinsam gingen wir den Weg zurück. Ich hob die Holzschüssel auf und stellte erleichtert fest, dass die »Wundersalbe« nur ein wenig Schmutz abbekommen hatte.

Zärtlich legte er den Arm um mich und führte mich nach Westminster, dem politischen Herzen Englands. Als der Wachmann in unsere Sichtweite kam, blieb ich irritiert stehen.

»Willst du dich nicht verbergen?«, fragte ich verwundert. Ich erinnerte mich, dass wir Jeremy in unserem Keller versteckt hatten, um ihn vor der Sonne und vor neugierigen Blicken zu schützen. Vater hatte ihm sogar einen Sarg gebaut, in dem er tagsüber schlief. Niemand hatte von seiner Existenz wissen dürfen. Doch nun bewegte er sich völlig frei, als wäre er wie jeder andere – ein Mensch.

Jeremy lachte heiser. »Ich lebe heutzutage sogar unter den Menschen. Sie erkennen mich nicht als das, was ich bin. Zumindest, solange ich mich nicht auf einen von ihnen stürze und das Blut aus dem Hals sauge. Früher war das anders. Ich hatte mein Vampir-Sein noch nicht begriffen und fürchtete mich vor der Welt dort draußen.«

Jeremy lebte unter den Menschen? Wieso hatte er uns nie besucht? Wir hatten ihm jahrelang ein Zuhause gegeben. Hatte er uns denn gar nicht vermisst?

Der Wachmann hob die Hand und nickte uns freundlich zu. Ich war verblüfft, wie selbstverständlich Jeremy zurückgrüßte, ohne eine Spur von Angst erkannt zu werden. Als wir in Kingsway einbogen, blieb Jeremy stehen und legte mir beide Hände auf die Schultern. Sein Blick war voller Zuneigung. Und trotzdem blieb er auf Distanz.

»Es hat mich sehr gefreut, dich wiederzusehen. Aber nun solltest du nach Hause gehen. Versprich mir, dass du besser auf dich aufpasst. Ich bin nicht immer da, um dich zu beschützen.«

»Soll das ein Abschied sein?«

Er sagte nichts.

Wütend biss ich mir auf die Unterlippe. Ich bin nicht immer da, um dich zu beschützen, wiederholte ich seine Worte in Gedanken. Oh ja, das konnte man wohl sagen. Um genau zu sein, war er die letzten 8 Jahre nicht da gewesen! Eines Nachts war er einfach verschwunden. Nur einen Abschiedsbrief hatte er hinterlassen. Jeremy hat eine neue Aufgabe gefunden, hallten Mutters Worte in meinen Ohren. Wusste er überhaupt, wie sehr wir Kinder ihn vermisst hatten?

Jeremy hauchte mir einen Kuss auf die Stirn. Seine Lippen fühlten sich feucht und kalt an. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren wandte er sich von mir ab und verschwand mit wehendem Umhang in der Great Queen Street in Covent Garden. Fassungslos sah ich ihm nach. Das war es also? Ein kurzes Wiedersehen, mehr nicht? Nein, das wollte ich nicht wahrhaben. Ich war wie besessen von der Idee, dass uns das Schicksal aus einem bestimmten Grund wieder zusammengeführt hatte. So durfte es nicht enden! Ich beschloss, ihm zu folgen. Es gab einfach noch zu viele offene Fragen. Seit wann lebte er in Covent Garden? Wieso waren wir uns nicht früher über den Weg gelaufen? Was hatte er in den letzten Jahren gemacht? Und warum streifte er ausgerechnet nachts durch die Wälder? Hatte das vielleicht etwas mit dieser ominösen Aufgabe zu tun, von der Mutter gesprochen hatte? Mutter … Jeremy wusste vermutlich nicht einmal, dass sie zwei Jahre nach seinem Verschwinden an einer schweren Lungenentzündung gestorben war.

Geschickt folgte ich ihm durch die Straßen. Ich hielt mich bewusst im Schatten der Häuser und hatte Glück. Er drehte sich nicht einmal nach mir um.

Jeremy verschwand in einem Herrschaftshaus in der Limpin Charlie Lane. Woher nahm er das nötige Geld, um in ein vornehmes Wohngebiet zu ziehen? Neue Fragen taten sich auf. Jeremys Haus, das an eine italienische Piazza erinnerte, faszinierte mich nicht nur wegen seiner Lage. In seinem Vorgarten befand sich eine Allee mit steinernen Dämonen und geflügelten Löwen, die links und rechts entlang des Sandweges aufgereiht waren. Den krönenden Abschluss bildeten zwei prachtvolle Erlen, welche die Fabelwesen teilweise verdeckten und nur erahnen ließen, wie kunstvoll sie gefertigt waren.

Ich atmete tief durch. Wir werden uns wiedersehen, Jeremy, versprach ich mir selbst. Er war mim die Antworten schuldig! Ich würde sie bekommen! Nun hatte aber erst einmal Elisa Vorrang. Ich hatte sie lange genug warten lassen.

***

Ich wusste nicht, wieso Jeremy Wellingham ein Haus in Covent Garden bezogen, noch wo er sich die letzten Jahre aufgehalten hatte. Er war mir fremd und vertraut zugleich, und das faszinierte mich. Mein kindliches Herz schlug schnell, wenn ich nur an ihn dachte. Als sich die Green Acres Road vor mir auftat, kreisten meine Gedanken noch immer um ihn. Nie hatte ich einen attraktiveren Mann gesehen! Ich fürchtete weder seine scharfen Reißzähne, noch seine Klauen, die wie aus dem Nichts zu wachsen schienen, wenn er wütend wurde. Im Gegenteil. Die Tatsache, dass er mit übernatürlichen Waffen ausgestattet war, verstärkte die Anziehungskraft nur noch mehr!

Das schreckliche Erlebnis im Wald versuchte ich, so gut es ging, zu verdrängen. Ich wollte weder Vater noch Elisa Kummer bereiten. Meine Schwester hatte ohnehin schon genug durchgemacht.

Aus dem Ashford's Pub, den wir seit Mutters Tod gemeinsam führten, drangen laute Stimmen. Als ich den Schankraum betrat, schlug mir Tabakrauch entgegen. Die Tische waren bis zum letzten Stuhl besetzt. Vater stand an der Bar, während Martha, beladen mit zwei Schüsseln Eintopf, die Herren an den Tischen zu meiner Linken bediente.

Unsere fürsorgliche Schankmagd kam sofort auf mich zu. Mit einem Tuch wischte sie sich den Schweiß von der Stirn.

»Heute ist viel los«, stellte ich fest. Das Geschäft lief gut. Wir konnten uns wahrhaftig nicht beklagen.

»Wem sagst du das, Kind. Dein Vater und ich haben alle Hände voll zu tun. Wie ich sehe, hat dir der gute Collins die Medizin gemischt?«

»Richtig. Wie geht es Elisa?«

»Sie ist eingeschlafen.«

Ich atmete auf. Wenigstens hatte sie sich beruhigt. Wenn es unten im Schankraum voll wurde, schickte Vater sie immer auf ihr Zimmer. »Zu ihrem Schutz«, wie er jedes Mal betonte.

Martha deutete mit dem Daumen hinter sich zur Küchentür. »Ich könnte deine Hilfe brauchen. Brot mit Aufschnitt wurde bestellt.«

Ich nickte. »Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bringe nur schnell die Salbe nach oben.«

Als ich wieder zurückkam, lief ich an der Bar vorbei, grüßte beiläufig Vater und schnappte mir eine Leinenschürze vom Haken. Aus der Vorratskammer, die mit unserer Küche durch eine Luke verbunden war, holte ich ein selbstgebackenes Weißbrot, frischen, hausgemachten Schafskäse und getrocknete Salami. Zufrieden brachte ich das Bauern-Abendbrot in den Schankraum. Martha nahm es mir mit einem dankbaren Lächeln ab und stellte es auf den Tisch in der hinteren Sitzecke. In diesem Moment betrat ein charismatischer Mann das Gästehaus, der meine Aufmerksamkeit ungewollt fesselte. Er war groß, hatte kräftige Schultern und trug einen Schlapphut, den er tief im Gesicht zog. An seinem blanken Hals entdeckte ich eine merkwürdige Tätowierung. Ein Kreis, darin ein Kreuz und ein kleines, schwebendes Auge. An seine Seite trat ein Mann mit rundlichem Gesicht und verschwitzten, schwarzen Haaren, die förmlich an seiner Kopfhaut klebten. Die zwei Taschen, die er bei sich trug, waren ihm offensichtlich zu schwer. Schnaufend stellte er sie ab und klopfte sich auf die Brust, als bekäme er nicht genügend Luft.

Mein Vater ging auf den Fremden mit dem Schlapphut zu und reichte ihm die Hand.

»Guten Abend, die Herren. Mein Name ist William Ashford. Was kann ich für Euch tun?«

»Wir möchten uns für einige Tage einmieten, falls Ihr noch zwei Zimmer zur Verfügung habt, guter Mann.«

Der Fremde hatte einen merkwürdigen Akzent, den ich nicht einordnen konnte. Fest stand nur, dass er kein Engländer war. Mein Blick glitt erneut zu seinem kleinen Begleiter, der gerade dabei war, die Taschen wieder aufzuheben. Jetzt erst bemerkte ich den Beutel, den er zusätzlich über der Schulter trug. Was waren das nur für merkwürdige Utensilien, die aus dem Lederverschluss herausragten? Spitz zugefeilte Hölzer? Eine Art Armbrust?

»Zwei Zimmer. Sehr gern. Wenn Ihr mir bitte folgen würdet?«

»Selbstverständlich.«

Vater lief die knarrende Treppe hinauf, der schwer beladene Jüngling folgte ihm. Nur der Mann mit dem Schlapphut blieb einen Augenblick an dem Geländer stehen und musterte mich. Erschrocken wich ich seinem feurigen Blick aus.

Ein ungutes Gefühl beschlich mich. Wer waren diese Männer? Was wollten sie hier? Als ich wieder aufsah, war der Fremde verschwunden.

Bis die letzten Gäste das Pub verließen, half ich Martha in der Küche aus. Danach schleppte ich mich die Treppe in den ersten Stock hinauf, öffnete die Tür und schlich mich auf leisen Sohlen ins Zimmer. Elisa saß mit angewinkelten Beinen in ihrem Bett und summte leise ein Lied.

»Ich dachte, du schläfst schon längst, meine Kleine.«

Es war merkwürdig, so mit ihr zu reden. Elisa war die Ältere von uns beiden. Bisweilen verhielt sie sich jedoch wie ein Kind.

Sie schüttelte nur den Kopf. Ich griff nach der Holzschüssel mit Collins Wundersalbe und setzte mich behutsam zu ihr auf die Bettkante.

»Hattest du wieder einen bösen Traum?«

»Ja.«

Ich streichelte ihren roten Schopf. Unter einer Haarsträhne verbarg sich die Narbe, die sie sich durch ihren Unfall zugezogen hatte. Ein unglücklicher Treppensturz, angeblich! Das hatte zumindest Calvin, Elisas Ehemann, behauptet. »Sieh nur, was ich dir mitgebracht habe. Komm, mach dich frei.«

Artig hob Elisa ihre Chemise hoch, so dass ich ihre prallen Brüste sehen konnte. Brüste, die ein Kind hätten stillen sollen, wenn es den Sturz überlebt hätte. Vorsichtig tunkte ich meine Finger in die Salbe und verteilte sie auf Elisas Oberkörper. Meine Schwester stöhnte leise, während sie die Dämpfe begierig einatmete.

Ich massierte sie, bis die Salbe ganz in ihre Haut eingezogen war.

»Schlaf gut«, hauchte ich, deckte sie zu und küsste sie auf die Stirn. Dann zog ich mich aus, ließ nur mein Leinenhemd an und legte mich in mein Bett. Was Jeremy wohl jetzt gerade machte? Ging er auf die Jagd? Wie vertrieb man sich die Nacht, wenn man am Tage schlief?

***

Die morgendlichen Sonnenstrahlen fluteten unser Zimmer. Der Tag versprach trotz der regnerischen Jahreszeit schön zu werden. Verschlafen rieb ich mir die Augen und stellte verwundert fest, dass Elisa bereits aufgestanden war. Ich musste wie eine Tote geschlafen haben! Meine Verwunderung wurde größer, als ich schließlich angekleidet und frisiert in den Schankraum herunterkam und Elisa am Tisch der beiden Herrschaften von gestern Abend sitzen sah. Selten hatte ich meine Schwester so aufgeregt gesehen. Normalerweise interessierte sie sich nicht sonderlich für ihre Umgebung. Der Herr mit dem Schlapphut und sein untersetzter Begleiter hatten es ihr aber offenbar angetan.

Schlaftrunken wankte ich zu meinem Vater herüber, der die hinteren Tische mit einem nassen Lappen abwischte.

»Guten Morgen, Sophie«, grüßte er mich und strahlte von einem Ohr zum anderen. Mein Vater gehörte zu den Menschen, die immer fröhlich waren. Selbst wenn er schlechte Laune hatte, fand sich ein Lächeln auf seinen Lippen. Nur in Ausnahmefällen verlor er die Beherrschung. Mutter hatte immer gesagt, dass Vater nur deshalb so ein umgänglicher Mensch war, weil er der einzige Mann unter Frauen in unserer Familie war.

»Wer sind denn unsere beiden neuen Gäste?«

Ich konnte es nicht leugnen, der Fremde mit dem Schlapphut hatte eine anziehende, gleichzeitig geradezu gefährliche Ausstrahlung.

»Ach, du meinst Mister Ignatius und seinen Begleiter Dango Perres?«

Die beiden waren die einzigen Gäste, die sich um diese Uhrzeit im Schankraum befanden. Zurzeit hatten wir keine anderen Zimmer vermietet.

»Sie sind nicht von hier?«

Vater zuckte nur die Schultern. Es war ihm egal, woher seine Gäste kamen, wenn sie nur zahlten.

»Würdest du den Herren das Frühstück servieren?« Vater deutete in Richtung Küche. »Martha hat schon alles vorbereitet.«

Ich nickte nur und lief an der Bar vorbei durch die kleine Hintertür und stieß fast mit Martha zusammen. Die gute Seele des Hauses, die uns seit dem Tod meiner Mutter unter die Arme griff, drückte mir lachend einen Brotkorb in die Hand.

»Für Mister Ignatius und …«

»Ich weiß, ich weiß.«

Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, als ich mich dem Tisch der Herrschaften näherte.

»Ihr seid sehr lustig, Samuel«, kicherte Elisa wie ein aufgeregtes Küken.

»Und Ihr seid bezaubernd, meine Werteste.«

Ignatius hauchte ihr galant einen Kuss auf die Hand. Ich blieb vor Schreck wie angewurzelt stehen. Was sich hier vor meinen Augen abspielte konnte nur ein böser Traum sein. Elisa war sicher keine hässliche Frau. Aber welcher Mann interessierte sich für eine 20-Jährige, die sich wie ein kleines Mädchen verhielt?

Als Ignatius zu mir sah, setzte ich ein gespieltes Lächeln auf und stellte den Brotkorb auf seinen Tisch.

»Guten Appetit.«

»Vielen Dank.«

»Sophie, Sophie! Samuel erzählt mir ganz tolle Geschichten!«, rief Elisa vergnügt und hob dabei beide Arme in die Höhe.

»Wackle nicht mit deinem Stuhl, sonst kippst du um«, ermahnte ich sie. Ich begriff nicht, warum Vater nichts unternahm. Er war doch sonst auch immer der Erste, der Einspruch erhob, wenn Elisa mit Fremden redete!

»Entschuldigt, junge Miss«, meldete sich ein zaghaftes Stimmchen. Dango Perres zupfte an meiner Schürze und sah mich mit seinen kleinen Schweineaugen verschmitzt an.

»Könnten wir noch zwei Becher Milch bekommen? Bitte?« Er lächelte verlegen, als wäre es ihm peinlich, eine Bestellung aufzugeben.

Ich nickte nur und beeilte mich in die Küche zu kommen, denn ich wollte Elisa nicht länger als nötig mit diesen sonderbaren Männern allein lassen.

»Dieser Ignatius ist mir nicht ganz geheuer«, sagte ich zu Martha, während ich die frische Milch in zwei Becher füllte. Wie gut, dass Martha unsere »Emma« bereits heute Morgen gemolken hatte. Außer einer Kuh hielten wir uns im Hinterhof Hühner und Ziegen, die für unser leibliches Wohl sorgten.

Martha lachte nur. »Jetzt übertreibst du aber, Kind. Er ist doch ein sehr höflicher Mann.«

»Hat er gesagt, warum er nach Westminster gekommen ist?« Ich erinnerte mich an die merkwürdigen Instrumente, die ich in Dangos Beutel gesehen hatte. Eine Armbrust … Holzpflöcke … wer wusste schon, was sich noch in der Tasche befand? Und was die zwei Männer damit vorhatten?

»Nein. Darüber habe ich nicht mit ihm gesprochen. Frage ihn doch einfach.«

Ich seufzte. »Vater würde mir die Ohren lang ziehen, wenn ich unsere Gäste mit solchen Fragen belästige.«

»Da könntest du recht haben.«

Ich verließ die Küche und steuerte ein weiteres Mal auf Ignatius und Dango zu.

»Das müsst Ihr mir genauer erklären, werte Elisa. Ihr habt schon einmal einen Vampir gesehen?«

Ich bekam einen riesigen Schreck! Ahnte Ignatius etwa, dass meine Familie einst einen Vampir beherbergte? Hatte Elisa ihn in unser Geheimnis eingeweiht? Ich musste reagieren. Und zwar schnell, bevor meine Schwester noch mehr preisgab.

Ich stellte die Becher auf den Tisch, griff meine Schwester am Oberarm und zog sie von ihrem Stuhl.

»Komm mit, Elisa. Entschuldigt bitte, wenn sie Euch belästigt hat.«

»Hör auf, hör auf!«, protestierte sie wild gestikulierend.

»Aber nicht doch, junge Miss. Elisas Erzählungen sind sehr interessant«, versicherte mir Ignatius. »Da hörst du es!«, sagte Elisa trotzig und ließ sich auf ihren Stuhl zurückfallen.

Ich musste zu einem Trick greifen.

»Martha braucht deine Hilfe. Sie kocht gerade einen Eintopf für das Mittagessen. Du kannst doch so gut die Hühner rupfen, willst du ihr nicht dabei helfen? Sie würde sich sehr darüber freuen.«

Meine Schwester seufzte gedehnt, nickte dann aber und marschierte schnurstracks in die Küche. Ich atmete erleichtert auf. Wie konnte sie nur in Gegenwart von Fremden über unsere Familiengeheimnisse reden? Meine Eltern hatten Jeremy einst das Versprechen gegeben, seine Existenz geheimzuhalten! Von klein auf hatte ich gelernt, zu niemanden ein Wort über unseren lichtscheuen Gast zu verlieren. Andererseits musste Ignatius nur eins und eins zusammenzählen, um zu erkennen, dass er auf das Wort meiner verwirrten Schwester nicht viel geben konnte. Vampire existierten nur in ihrer Fantasie. Das würde ich ihm zumindest sagen, wenn er unangenehme Fragen stellen sollte.

Kapitel 2

Tamara Malt packte die lose Blättersammlung auf einen Stapel und fuhr fast zärtlich die geschnörkelte Überschrift mit dem Zeigefinger entlang. »Dies sind die Memoiren von Sophie Langsdale, geborene Ashford«, las sie leise.

Die 30-Jährige lag nur mit String und Trägershirt bekleidet bäuchlings auf ihrem Bett. Das Fenster ihrer Dachgeschosswohnung stand weit offen, doch die Luft, die träge ins Zimmer schwebte, war genauso schwül wie die im Raum. London lag seit Tagen unter einer Hitzeglocke. Tammy wischte sich mit dem Handtuch, das auf ihrem Kopfkissen lag, die Schweißperlen von der Stirn und drehte sich schwungvoll auf den Rücken. Sie legte die Blättersammlung auf ihren Bauch und schloss die Augen.

Wer mochte ihr die Memoiren geschickt haben? Den Umschlag mit den handbeschriebenen Seiten hatte sie in ihrem Briefkasten gefunden, als sie von der Werbeagentur »Kensingtoner IdeaPool« nach Hause gekommen war. Die Klimaanlage in der Agentur hatte am Nachmittag den Geist aufgegeben. Tammy entschloss sich, in ihre Wohnung zurückzukehren, um dort zu arbeiten. Sie hatte die Arbeit eingepackt, war mit der nächsten U-Bahn nach Paddington gefahren – und fand den Brief. Jemand hatte ihn eingeworfen, denn es befand sich keine Briefmarke auf dem Kuvert Leider fehlte auch der Absender.

Ihr Kartäuserkater sprang auf das Bett und begann zu schnurren. Mit der Nase stupste er die Blätter auf Tammys Bauch an.

»Du möchtest auch wissen, wer uns die Memoiren geschickt hat, Grey?« Sanft kraulte Tammy ihren Kater, den sie nach ihrer Lieblingsteesorte Earl Grey benannt hatte. »Vielleicht hat jemand sie in die falsche Mailbox geworfen.« Sie öffnete die Augen und lächelte. »Diese Sophie muss genauso verrückt gewesen sein, wie ihre Schwester Elisa. Vampire! Wer glaubt denn an solch einen Unsinn? Oder meinst du, das sind gar keine Memoiren, sondern ein Romananfang?«

Sophie Langsdale, geborene Ashford. Wer mochte die junge Dame aus dem 18. Jahrhundert gewesen sein? Ob ein Nachkomme bei Tammy im Miethaus wohnte, der die Memoiren hätte erhalten sollen? Sie wollte lieber nicht an den Türen klingeln, um nachzufragen, denn sie hatte schon genug Ärger mit den Nachbarn.

»Die meckern aber auch bei jeder Kleinigkeit«, beschwerte sie sich bei Grey. »Die ältere Dame im Erdgeschoss mosert, weil ich das Treppenhaus manchmal nicht putze, wenn ich an der Reihe bin. Das Ehepaar mit den zwei Kindern nebenan schlägt mit der Faust gegen die Wand, wenn ich um 23 Uhr dusche, dabei weckt ihr Geschrei die Kinder eher auf als die Duschgeräusche in meiner Wohnung. Ich arbeite nun mal lange.«

Mit einem schlechten Gewissen schaute Tammy zu ihrem Laptop. Eigentlich sollte sie längst an dem Werbeslogan für »Hip Shoes« sitzen, aber bei dieser Hitze konnte sie nicht denken.

»Ausgerechnet heute muss ich mit meiner Familie in Soho essen gehen, weil meine ausgeflippte Schwester Samantha auf die Sixties Läden dort steht, dabei mögen weder Mom, Dad, noch ich die Restaurants auf der Carnaby Street. Dort geht man shoppen, nicht essen.«

Grey miaute und schaute sie mit großen Augen an. Lächelnd setzte Tammy ihn auf den Boden und schlenderte zur Küche. »Das Wort ›Essen‹ verstehst du immer«, amüsierte sie sich und gab dem Kater Futter.

Sie ging zurück zum Bett, nahm das Handtuch und legte es sich in den Nacken. Dann stellte sie sich ans Fenster und schaute hinaus. Auf der Rasenfläche in der Mitte des Norfolk Squares lag ein Paar auf einem fliederfarbenen Laken und kuschelte. Wehmütig dachte Tammy an Sophie und Jeremy. Welch eine schicksalhafte Begegnung! Die 18-jährige Memoirenschreiberin schien hin und weg von diesem Mann zu sein. Tamara korrigierte sich in Gedanken. Von diesem Vampir. Tammy selbst hatte nie viel Glück gehabt in der Liebe. Die Männer lagen ihr nicht gerade zu Füßen. Und wenn sie nun zurückdachte an die wenigen vergangenen Liebschaften, so trauerte sie keiner hinterher. Tamara hatte eben nicht die Faszination empfunden, die sie an einem Mann suchte. Und so stürzte sie sich in die Arbeit. Darin war sie gut. Sie besaß mittlerweile einen Namen als aufstrebende Werbetexterin, aber eben keinen Freund. So befand sie sich in einem Teufelskreis. Weshalb sollte sie früh nach Hause kommen, wenn niemand auf sie wartete außer Grey? Sie konnte sich genauso gut die Nächte in der Agentur um die Ohren schlagen. Das erwartete man von einer Karrierefrau. Wollte sie das überhaupt sein? Sie verkörperte es nach außen, ja. Vielleicht weil das alles war, was sie sich hatte erarbeiten können. Dabei träumte sie vielmehr davon, sich in die Arme eines starken Mannes fallen zu lassen, eines Mannes, der so mysteriös und attraktiv war wie Jeremy.

Plötzlich hatte Tammy eine Idee. Sie hatte bisher nur die ersten Seiten der Memoiren gelesen und war auf bekannte Namen gestoßen.

»Wo war es denn noch? Wo stand es?«, murmelte sie und überflog die ersten Blätter. »Da! Covent Garden, ja, dort hat Jeremy gewohnt. Früher war Westminster eine eigene Stadt, heute ist es ein Bezirk Londons. Dort gibt es einige Häuser, die wie römische Piazzas aussehen. Das könnte passen. Sophie erwähnte doch auch einen Straßennamen. Ruhig, Tammy, nicht so aufgeregt.« Sie begann verstärkt zu schwitzen, wischte sich mit dem Handtuch übers Gesicht und fand endlich den Abschnitt, den sie suchte. »Limpin Charlie Lane, diese Straße muss ich finden.«

Ohne weiter darüber nachzudenken, wusch sie sich in Windeseile und zog ein apricotfarbenes Minikleid aus Voile an und band die schulterlangen, blonden Locken zu einem Zopf. Bei der Hitze war sie froh, ihre kleinen, festen Brüste nicht in einen BH zwängen zu müssen, so wie Samantha, die ihre üppigen Rundungen immer und überall durch einen Push-up BH und offenherzige Blusen in Szene setzte.

»Sie passt nach Soho«, sagte Tammy zu Grey, als sie das Fenster schloss und ihn zum Abschied streichelte. »Sammy Jo ist genauso oberflächlich.«

Die Sonne warf bereits tiefe Schatten, als Tamara die London Street entlangeilte. Sie überquerte die Pread Street und hastete die Treppenstufen zur Paddington Station hinunter, als würde sie zu einem Rendezvous hetzen. Dabei wusste sie nicht einmal, ob Jeremys Haus überhaupt existierte.

Sie betrat die U-Bahn und grinste. Jeremy konnte doch gar nicht wirklich gelebt haben, immerhin sollte er ein Vampir gewesen sein. Nein, das war unmöglich! Sicher würde sie nichts finden. Kein Haus. Keinen Jeremy. Erwartete sie tatsächlich, dass sie ihn antreffen würde? Als Vampir hätte er Sophie überleben und nun seit drei Jahrhunderten in dem Haus in der Limpin Charlie Lane wohnen können. Hatten sich die beiden eigentlich wieder gesehen, grübelte Tamara, oder war Jeremy nie zu Sophie zurückgekehrt, weil er ihr Blut nicht begehren wollte?

Tammy hatte das Gefühl, sich lächerlich zu machen. Einen Moment lang überlegte sie ernsthaft, direkt nach Soho zu fahren und die Läden zu durchstöbern, anstatt einem Phantom nachzujagen. Doch die Neugier und die Sehnsucht nach einer Liebe, wie sie sich zwischen Sophie und Jeremy anbandelte, brachten sie dazu, in Covent Garden auszusteigen.

Tammy kaufte sich am Schalter eine Stadtkarte, fand den gesuchten Straßennamen jedoch nicht. Daher fragte sie die Verkäufer in der Covent Garden Piazza und auch Passanten, aber niemand konnte ihr helfen. So leicht wollte Tammy nicht aufgeben! Sie lief durch die Straßen und Gassen, schaute sich die Straßenschilder an. Nichts.

Die Sonne versank hinter den Dächern. Zuerst entflammte der Himmel in gelb-roten Zungen, die am Horizont loderten. Doch bald überflutete tiefes Nachtblau das Firmament wie eine gewaltige Welle, die den Tag fortspülte.

Traurig entschied Tamara, den Weg nach Soho anzutreten. Sie war einer Illusion erlegen. »Ich bin ein Narr«, schimpfte sie. Langsam spazierte sie den Weg zur U-Bahnstation zurück.

Auf einmal las sie: »Ole Limpin Lane«. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Der Name hallte in ihren Gedanken wider. »Ich stehe längst auf der Straße. Natürlich! Die Namen haben sich seit dem 18.Jahrhundert verändert. Limpin Charlie Lane. Ole Limpin Lane. Es gibt sie wirklich!«

Sie konnte es kaum fassen. Aufgeregt drehte sie sich um die eigene Achse. Da bemerkte sie einen steinernen Flügel, der hinter einer großen, ausladenden Erle kaum zu sehen war. Schnell rannte sie zu dem Vorgarten, in dem zwei Erlen rechts und links eines Sandwegs standen und einen großen Teil des Hauses verdeckten.

»Die steinernen Dämonen!«, keuchte Tammy. »Es gibt das Haus wirklich.« Konnte es tatsächlich sein, dass ein Mister Jeremy Wellingham hier um 1783 gewohnt hatte? Ja, es musste so sein. Aber war er nun Vampir oder Mensch?

»Ich werde es nie herausfinden, wenn ich hier stehen bleibe«, sagte Tammy und öffnete das Eisentor, das ihr bis zu den Knien reichte. Knarrend schwang es auf. Bei jedem Schritt auf das fremde Grundstück pochte ihr Herz lauter. Dabei musste sie sich eigentlich keine Sorgen machen. Einst hatte das Haus einen feudalen Eingang besessen, doch davon waren nur zwei Treppenstufen geblieben, die aussahen, als hätten die Dämonen sie angefressen. Die Fenster im Erdgeschoss waren mit Brettern zugenagelt. Der Kamin war eingefallen, und die Hausfassade bröckelte. Die geflügelten Löwen waren verschwunden. Lediglich zwei moosbewachsene Steinsockel erinnerten an sie.

Tamara sprach sich Mut zu, um im Hausinneren nach Hinweisen zu suchen. »Hier wohnt niemand.«

»Noch nicht!«, erklang eine tiefe Stimme hinter ihr.

Erschrocken fuhr sie herum. Nur eine Armlänge entfernt stand ein hochgewachsener Mann, der sie von oben bis unten musterte. Er betrachtete ihre langen, schlanken Beine und scheute sich nicht, seinen Blick auf ihren Brustwarzen – die sich durch die Aufregung zusammengezogen hatten und wie Perlen gegen den Stoff stießen – ruhen zu lassen.

Der Mann setzte eine finstere Miene auf. »Dringen Sie immer ungebeten auf fremden Grundstücken ein?«

»Ich …«, begann Tamara und stockte. Wieso nur ließ sie sich von diesem Kerl verunsichern? Sie hatte nichts Unrechtes getan. Und dennoch errötete sie. Er kommentierte dies mit einem erheiterten Lächeln, was sie wütend machte. Aber was sollte sie erzählen? Sie konnte ihm ja schlecht über den Vampir berichten, der hier einst gewohnt hatte. Aufmüpfig schaute sie ihm in die geheimnisvoll funkelnden Augen. Wie wunderschön sie waren! Schwarz wie die Nacht und genauso unergründlich.

Er verschränkte die Arme vor dem Körper und kraulte mit einer Hand nachdenklich das Kinn. Dann deutete er auf die Straßenkarte in ihrer Hand. »Sie sind Touristin und haben sich verlaufen? Aber in einem verkommenen Haus wollten Sie doch wohl nicht nach dem Weg fragen, oder?«

»Für wie dumm halten Sie mich eigentlich?«, entrüstete sich Tammy. Ihr fiel auf, dass der Windsorkragen seines anthrazitfarbenen Jerseyhemdes so intensiv gestärkt war, dass er jedem Sturm hätte standhalten können, und die Falte seiner ebenso dunklen Hose war äußerst akkurat gebügelt. Lässig lag der scharlachrote Kaschmirpullover über den Schultern und gab dem Fremden ein klassisches Aussehen.

Grinsend setzte er noch eine Unverschämtheit drauf. »Jetzt verstehe ich. Sie sind auf der Suche nach Arbeit und wollen mir Ihre Dienste als Putzfrau anbieten. In meinem neuen Haus gibt es ja auch viel zu tun und Sie scheinen sich nicht gut artikulieren zu können. Unter diesen Voraussetzungen findet man keinen gut bezahlten Job.«

Plötzlich war Tammy rasend vor Wut. Immerhin arbeitete sie als Werbetexterin und leistete verdammt gute Arbeit. Sie trat näher an den Fremden heran. »Wenn ich nicht so gut erzogen wäre, würde ich jetzt weit ausholen und Ihnen eine Ohrfeige verpassen, die ein Feuermal auf der Wange hinterlässt, das Sie auch nächste Woche noch an mich erinnert!«

»Dann sorge ich lieber vor«, antwortete er mit ruhiger Stimme. Blitzschnell nahm er ihre Hände und verschränkte sie hinter ihrem Rücken. Nun drückte sich ihr Oberkörper sanft gegen den seinen. Erhaben schaute er auf sie hinunter und Tammy war zu erstaunt, um sich zu wehren.

»Sie sind eine hübsche Einbrecherin«, sagte er milde.

Die Nähe zu diesem Mann raubte Tammy den Atem. Wie alt mochte er sein? Sie konnte es nicht sagen. Sein ebenholzfarbener Haarschopf besaß graue Schläfen und war trotzdem sehr füllig und glänzend.

Sie schluckte schwer und genoss den Duft von »Minotaure«, der von seinem Hals ausströmte und nun auch sie umgab.

»Ich wollte nicht einbrechen«, brachte sie mühsam hervor. Tamara hatte befürchtet, dass ihre Stimme zittern würde, aber sie war lediglich etwas dünn. »Mir gefielen die Dämonen. Ich wollte sie aus der Nähe betrachten.«

»Hm«, machte er provozierend. »Für mich sah es so aus, als wären Sie gerade dabei gewesen in Richtung Haustür zu gehen.«

Sie fühlte sich ertappt. Hin- und hergerissen zwischen Wut und Scham suchte sie nach einer ausweichenden Antwort. Die richtigen Worte fielen ihr nicht ein. Sie war noch nie gut gewesen, Ausreden zu erfinden, anders als ihre Schwester. Samantha war die Königin der Ausflüchte.

Auf einmal gab der Fremde sie frei. Tammy war erstaunt über sich selbst, denn sie war enttäuscht über die plötzliche Distanz zwischen ihnen beiden.

Er streckte ihr die Hand entgegen. »Mein Name ist Dorian Everheard. Ich führe das Gestüt ›Ride through time‹ draußen in Richmond. Dieses heruntergekommene Haus hier habe ich gerade erst gekauft, als Investition sozusagen und Zweitwohnsitz in der City. Meinen Sie, der Kauf hat sich gelohnt?«

»Tamara Malt.« Sie schüttelte seine Hand, die trotz der nächtlichen Wärme angenehm kühl und kräftig war. »Ob Sie das Geld in den Sand gesetzt haben … ich weiß es nicht. Ich kenne ja die Zustände im Haus nicht.«

Dorian lachte laut auf. Er ließ ihre Hand los, schlenderte um sie herum und flüsterte von hinten in ihr Ohr: »Netter Versuch, doch noch ins Haus zu gelangen.« Er ging weiter und sah sie schmunzelnd von der Seite an. »Da müssen Sie schon die Waffen einer Frau benutzen, um mich rumzubekommen. Mädchenhafte Unschuld und gespielte Naivität bringen es bei mir nicht weit.«

»Sie rumzukriegen?«, prustete Tammy entrüstet. Sie sah, dass er sie herausfordern wollte, doch seine Dreistigkeit machte sie nur wieder wütend. Tamara schaute auf ihre Armbanduhr. Doch als sie bemerkte, dass sie gar keine trug, lief sie erneut rot an. Dorian Everheard machte sie nervös und Jas bedeutete, sie musste weg von ihm!

»Sie sind wirklich einer der unverschämtesten Männer, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Aber ich lasse nicht gerne auf mich herunterschauen, daher werde ich Sie nun mit Ihrer Traum-Immobilie allein lassen. Die Dämonen unterhalten sich bestimmt gerne mit Ihnen, denn die haben ein Herz aus Stein, und es macht Ihnen nichts aus, wenn Sie auf ihren Gefühlen herumtrampeln, Mister Everheard.«

Tamara machte kehrt, um das Weite zu suchen, doch Dorian hielt sie zurück. Seine Hand umschloss fest ihren Oberarm. Tammy versuchte sich loszureißen, aber er war unnachgiebig.

Er zog sie zu sich und sah ihr tief in die Augen. »Es tut mir leid, wenn ich Sie gekränkt habe. Ich bin zu weit gegangen und dafür entschuldige ich mich. Bitte, Tammy. Darf ich Sie so nennen? Sie reizen mich. Sie schienen ein einfaches, ja, fast williges Opfer zu sein. Und ein wenig haben Sie mein Necken doch auch genossen, oder irre ich mich so sehr?«

Samtig weich klang seine Stimme, betörend und verführerisch. Tammy schmolz dahin. Sie verstand sich selbst nicht mehr. Es war, als würden ihre Sinne schwinden, wann immer sie so nah war, dass sie Dorians »Minotaure« riechen konnte. Er besaß eine starke Anziehungskraft auf sie und kontrollierte mit ihrer Hilfe das Spiel. Hatte er Tammy bereits am Haken und ließ sie mal an der langen, mal an der kurzen Leine?

Wie ein Vampir, schoss es ihr durch den Kopf, geheimnisvoll und mächtig. Ob Dorian Everheard ein Vampir war? Konnte es sein, dass er früher einmal das Leben von Jeremy Wellingham gelebt hatte? Nein, Vampire gab es nicht, redete sich Tamara ein und konnte sich nicht von Dorians unergründlichen dunklen Augen losreißen. Und Dorian sah so ganz anders aus, als Sophie Jeremy beschrieben hatte.

»Darf ich Sie zu Ihrem Hotel bringen?«, fragte er ernst. »Als kleine Wiedergutmachung. Mein Wagen steht gleich dort drüben.« Er gab ihren Arm frei.

Tammy schüttelte den Kopf. »Ich bin keine Touristin. Machen Sie sich keine Umstände. Ich muss zur Carnaby Street und fahre mit der U-Bahn.« An seinem heroischen Lächeln erkannte sie, dass er wusste, sie hatte ihm längst vergeben.

»Sie wohnen in Soho?« Er hob fragend die Augenbrauen.

»Nein, ich bin dort verabredet.«

»Mit einem Mann?«

Erstaunt brauchte sie einen Moment und antwortete dann: »Ja.« Nach einer Pause fuhr sie fort: »Mit meinem Vater, aber meine Mutter und meine Schwester werden auch dort sein. Haben Sie sonst noch Fragen, Mister Everheard?«

Er legte lächelnd seine kühle Handfläche an ihre Wange und streichelte mit dem Daumen ihre Wange. »Dorian, bitte, nennen Sie mich Dorian. Darf ich Sie dann nach Soho fahren? Es würde mich freuen. Auf diesem Weg gewinne ich noch einige Zeit mit Ihnen.«

Schon lange wurde Tammy nicht mehr hofiert. Sie hatte das Flirten fast verlernt, und so antwortete sie: »Das wäre unsinnig. Ich fahre extra mit der U-Bahn, weil ich der festen Meinung bin, dass ein Auto in London nicht notwendig ist. Zumindest in den inneren Bezirken ist das Verkehrsaufkommen viel zu hoch. Da wäre es unlogisch, nun …«

»Keine Widerrede!«, unterbrach er sie unnachgiebig. »Wenn wir in den Feierabendverkehr kommen, ist das umso besser für mich.« Er zwinkerte ihr zu und schob sie in Richtung Eisentor.

»Bekommen Sie eigentlich immer was Sie wollen?«, fragte Tammy provokant.

»Ja«, entgegnete Dorian kurz und blickte ihr beherrscht ins Gesicht.

Sie ließ sich von ihm zu seinem Wagen führen. Als sie einstieg, grübelte sie darüber nach, was für ein Mann dieser Dorian Everheard sein mochte. Spielte er nur den berechnenden Typ oder stand er wirklich über den Dingen? Zumindest nahm man es ihm ab. Er wusste, was er tat und sprach bewusst. Ob Tammy ihn aus der Reserve locken konnte? Sie hatte sich zwar bisher in die Ecke drängen lassen, aber nun war der Überraschungsmoment vorüber. Es war Zeit zurückzuschlagen. Dorian reizte sie. Ihr ganzer Körper kribbelte elektrisiert. Seine Unverschämtheit forderte Tammy heraus. Er war genauso mit Pauken und Trompeten in ihr Leben getreten wie Jeremy in Sophies. Wie die Geschichte der beiden wohl weitergehen mochte? Gab es überhaupt eine Fortsetzung, oder hatten sich Sophie und Jeremy nach dieser Begegnung nie wieder gesehen? Was für ein Spiel dieser ekelhafte Ignatius wohl spielte? Ihr fielen die Armbrust und die Holzpflöcke ein, die sein Diener bei sich trug wie Vampirjäger in alten Hollywoodfilmen. Tammy machte sich ernsthaft Sorgen um Sophie. Wenn dieser suspekte Ignatius ein Jäger und Jeremy ein Blutsauger war, befand sich auch die 18-Jährige in Gefahr.

Einige Seiten von Sophies Memoiren warteten noch darauf, gelesen zu werden. Wenn Tammy den Absender herausfinden konnte, wäre sie dem Geheimnis um Sophie Langsdale und den Vampiren Londons ein gutes Stück näher. Doch genau an diese winzige Information zu gelangen, schien unmöglich zu sein.

Dorian fuhr los. Tammy schaute zu Jeremys ehemaligem Haus zurück und plötzlich durchzuckte sie ein schrecklicher Gedanke. Konnten die Memoiren ein Vorbote des Unheils sein? War es nicht ein übles Zeichen, dass der Absender der merkwürdigen Sendung unerkannt bleiben wollte? Jeder aufrichtige Mensch würde doch seine Adresse auf den Umschlag schreiben oder Kontakt zu Tammy suchen. Tamaras Magen rebellierte, und sie wünschte, nicht zum Essen nach Soho, sondern nach Hause fahren zu können.

»Ist Ihnen kalt?«, fragte Dorian und streichelte über ihre Oberarme. »Sie haben eine Gänsehaut. Tamara, Sie sind eine außergewöhnliche Frau.«

Sie zog die Augenbrauen hoch. Er sprach, wie so oft, in Rätseln. »Wenn jemand sonderbar ist, dann doch eher Sie.«

Er feixte belustigt. »Ich habe mit meiner Bemerkung darauf angespielt, dass Sie frieren, obwohl es heute Nacht 30°C sein müssen. Aber bitte, klären Sie mich darüber auf, was an mir absonderlich ist. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen, denn ich mag Ihre Wortgewandtheit.«

Diesmal reagierte Tammy besonnener. Er würde sie nicht erneut zur Weißglut bringen. Im Gegenteil! Sie wollte ihm die Stirn bieten. Nur wie? Sie konnte ja schlecht damit argumentieren, dass er sie an einen Vampir erinnerte. »Sie strahlen Gefahr aus«, sagte sie schnippisch und war wenig zufrieden mit ihrem Konter.

»Gefahr?« Er schmunzelte.

Offensichtlich amüsierte er sich prächtig. Tammy kochte, und gleichzeitig hätte sie in diesem Augenblick nirgendwo anders sein wollen als in Dorians Wagen.

Sie fuhr ihre Krallen aus. »Ja, Ihr Mundwerk ist gefährlich. Sie verletzen andere damit, bis diese innerlich bluten.« Auf einmal fragte sie: »Mögen Sie Blut?«, und erschrak selbst, denn sie hatte schneller gesprochen als nachgedacht.

Dorians Grinsen erstarb. Während er an einer Ampel hielt, musterte er Tammy. »In der Tat, das tue ich«, antwortete er ernst. »Ich trinke es dreimal am Tag. Es versorgt mich mit allem, was der Körper braucht, und macht mich seit sehr vielen Jahren vital.«

Sekundenlang klebten ihre Blicke aneinander. Tammys Herz schlug ihr bis zum Hals. Sie wagte nicht, sich zu bewegen. War es möglich, dass Dorian ein Vampir war und Sophies Aufzeichnungen nicht nur ein übler Scherz oder eine Fantasiegeschichte? Zumindest vorstellen konnte Tamara es sich. Dorian war so verdammt erhaben und faszinierend. Er überraschte sie immer wieder, ließ sich nicht aus der Fassung bringen, und selbst seine breiten Schultern zeugten voll körperlicher Stärke.

Dann lachte er laut auf und fuhr sich durch die schwarz-melierten Haare. »Ich sagte doch, Sie sind ein dankbares Opfer.«

Tammy biss sich auf die Unterlippe. Er hatte sie schon wieder reingelegt. Blut, natürlich, es war ein leichtes auf das Thema Vampire zu kommen. Wer sonst konnte davon sprechen, Blut zu mögen? Sie hatte mit ihrer gedankenlosen Frage ein Eigentor geschossen. Wie dumm war sie gewesen, ernsthaft darüber nachzudenken, ob Dorian ein Vampir war!

Tamara verschränkte die Arme vor dem Körper und schaute aus dem Fenster. In Wahrheit versuchte sie ihre Enttäuschung zu verstecken. »Lassen Sie mich bitte an ›Pete's Craft Studio‹ raus. Danke.« Ihre Stimme klang frostig.