Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bild und Heimat

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

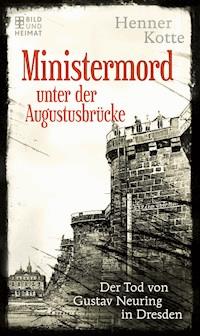

Die Augustusbrücke galt einst als schönste Brücke Europas. An ihrem Neustädter Ufer steht das Blockhaus. Am 12. April 1919 ziehen die Kriegsgeschädigten, 500 bis 600 Mann, zum Kriegsministerium, das sich darin befindet. Kriegsminister Gustav Neuring plant den Sold der Versehrten zu kürzen. Man protestiert, Wachhabende geben Warnschüsse ab. Der Minister sichert nun doch den höheren Sold zu, doch Ruhe stellt sich nicht mehr ein. »Von allen Seiten wurde auf ihn eingeschlagen. Dann nahmen ein paar dieser Gesellen ihn und warfen ihn über die Brücke in die Elbe. Der Minister versuchte zu schwimmen. Nun aber wurde von den wahnwitzig gewordenen Menschen auf ihn geschossen. Ein Kopfschuss traf den Unglücklichen, und er sank sofort unter.« Neurings Leiche spült die Elbe sechs Wochen später ans Ufer. Von den 78 Verhafteten stehen elf als Angeklagte vor Gericht. Ein Urteil erfolgt nicht – zu viele Spitzel des Geheimdienstes sind darunter. Auf brillante Weise nimmt Henner Kotte die Spur der Täter und Ermittler auf und rekonstruiert aus Tatortberichten, Vernehmungsprotokollen und Zeitungsartikeln diesen aufsehenerregenden 100 Jahre alten Fall.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Henner Kotte

Ministermord

unter der

Augustusbrücke

Der Tod von Gustav Neuring in Dresden

Bild und Heimat

Dank an Roland Pfirschke vom Hauptstaatsarchiv Dresden

Von Henner Kotte liegen bei Bild und Heimat außerdem vor:

Schüsse im Finsteren Winkelund sechs weitere Verbrechen (Blutiger Osten, 2013)

Um Kopf und Kragen. Unbekannte Fälle aus dem Kuriositätenkabinett der Kriminalistik (2014)

Leipzig mit blutiger Hand und fünf weitere Verbrechen (Blutiger Osten, 2015)

Blutige Felsen. Kriminalstories aus der Sächsischen Schweiz (2015)

Blutiges Erz.Kriminalgeschichten aus dem Erzgebirge (2016)

Raubsache Leipzigund vier weitere Verbrechen (Blutiger Osten, 2016)

Leipziger Heimsuchungund vier weitere Verbrechen (Blutiger Osten, 2016)

Bonnie & Clyde vom Sachsenplatz und zwei weitere authentische Kriminalfälle aus Dresden (2016)

Russentod in Frauensteinund sieben weitere authentische Kriminalfälle aus dem Erzgebirge (2017)

eISBN 978-3-95958-741-9

1. Auflage

© 2017 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin

Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin

Umschlagabbildung: SLUB / Deutsche Fotothek

Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:

BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat

Alexanderstr. 1

10178 Berlin

Tel. 030 / 206 109 – 0

www.bild-und-heimat.de

I. Die Kabinette treten zurück

Das deutsche Kaiserreich steht vor dem Abgrund und wird stürzen. Mit letzten verzweifelten Aktivitäten hofft es auf weitre Existenz. Vergebliche Versuche der Machterhaltung. »Das alte bekannte Spiel der Geschichte wiederholt sich regelrecht in Deutschland. Wenn der Boden der alten Klassenherrschaft zu wanken und zu beben beginnt, dann erscheint in zwölfter Stunde ein ›Reformministerium‹ auf der Bildfläche. Der historische Sinn und Zweck solcher ›Reformministerien‹ in letzter Stunde, bei heraufziehendem Vollgewitter, ist stets derselbe: die ›Erneuerung‹ des alten Klassenstaates ›auf friedlichem Wege‹, d. h. die Änderung von Äußerlichkeiten und Lappalien, um den Kern und das Wesen der alten Klassenherrschaft zu retten, um einer radikalen, wirklichen Erneuerung der Gesellschaft durch die Massenerhebung vorzubeugen. Das historische Schicksal dieser Ministerien der zwölften Stunde ist auch stets dasselbe: Sie sind durch ihre innere Halbheit und ihren inneren Widerspruch mit dem Fluche der Ohnmacht beladen. Das Volk empfindet sie instinktiv als einen Schachzug der alten Mächte, um sich am Ruder zu erhalten. Die alten Mächte mißtrauen ihnen als unzuverlässigen Dienern ihrer Interessen. Die treibenden Kräfte der Geschichte, die das Reformministerium erzwungen haben, eilen alsbald über dasselbe hinaus. Es rettet nichts und verhindert nichts. Es beschleunigt und entfesselt nur die Revolution, der es vorbeugen sollte.«

Der Spartakusbrief im Oktober 1918 war voller Häme, denn das völlige Unverständnis des Volkes mit seinen Regierenden, mit Staatsoberhaupt und Parlament war offensichtlich nicht zu leugnen. Das deutsche Volk konnte landesherrliche Entscheidungen nicht mehr begreifen, vielmehr schienen sie seinem Willen und Empfinden zuwider zu laufen. Nach vier elenden Kriegsjahren sehnte man sich nach Frieden, Brot, Arbeit und wollte seine Ruhe.

Angriffspunkt des kommunistischen Flugblatts war eine hektische Regierungsumbildung in jenen Oktobertagen in Berlin. Noch war der Weltkrieg nicht beendet, noch rieben sich die Fronten auf. Doch war es sichtbar im Feld, es war sichtbar im Land: Das deutsche Kaiserreich der Hohenzollern war am Ende: »Ziel der Reichsleitung war es, gegenüber dem feindlichen Ausland und gegenüber den Revolutionären in Deutschland zu zeigen, dass Deutschland sich auf einen Friedensschluss und auf eine Demokratisierung im Inneren vorbereite.« Schizophrenie der Weltgeschichte: »Die Macht, die bei seiner Entstehung Geburtshilfe hatte leisten müssen, die Politik von Blut und Eisen ward sein Totengräber.« Im Juli 1918 »brach die Angriffskraft, im August auch die Widerstandskraft der deutschen Westarmee zusammen. Der Versuch, sie durch die Verkürzung der Frontlinie wieder herzustellen, schlug fehl. Die Soldaten waren durch keine Beruhigungsapparate mehr über den wahren Stand der Dinge hinwegzutäuschen.«

Dass der Krieg verloren war, begriff auch der Erste Generalquartiermeister und Stellvertreter des Heeresleiters Hindenburg Erich Ludendorff und drängte bereits »am 1. Oktober 1918 auf einen sofortigen Waffenstillstand. Die Diskussion über die Abdankung des Kaisers griff um sich, der Kaiser selbst zeigte sich schwerhörig. Die Regierung tastete mehr und mehr zu der Opposition herüber. Es wurden politische Gefangene entlassen, darunter die Abgeordneten Kurt Eisner und Wilhelm Dittmann.« Doch wurden staatlicherseits kriegsbeendende Verhandlungen nicht geführt. Vielmehr befahlen Offiziere ihre Soldaten in den Tod.

Angesichts selbstmörderischer und sinnloser Befehle wagten Kieler Matrosen den Aufstand. »Wie das über die Matrosen kam, am Anfang November, ist leicht gesagt. Sie hatten während des Krieges in Häfen rumgelungert. Und ein, zwei Wochen bis zum Ende des Krieges hätten sie noch gut und gern ausgehalten. Aber da brüteten die Offiziere etwas aus, was ihnen nicht gefiel. Sie sollten, achtzigtausend Mann, an einem bestimmten Tage den Hafen verlassen und in den sicheren Tod gehen, den sie wie alle menschlichen Wesen verabscheuten. Die Offiziere verrieten es ihnen darum auch nicht, aber die Matrosen fingen die Abschiedsbriefe der Offiziere an ihre Angehörigen ab, aus denen sie es ersahen. Die Seeoffiziere wollten dem Engländer, der draußen, viel stärker als sie lauerte, eine Schlacht liefern. Da es doch nun einmal gewiß war, in diesem November, daß man nirgends in der Welt, weder zu Wasser noch zu Lande, siegen konnte, so wollte man wenigstens mit Ruhm untergehen. Wer? Die Offiziere. Die Matrosen aber meinten, dazu gehören zwei. Denn auf den Schiffen, auf denen die Offiziere sterben wollten, saßen auch sie. Und sie waren für solche Sachen nicht zu haben. Und drauf brannte, als die Stunde der befohlenen Abfahrt kam, in den Kesseln der Schiffe kein Feuer. Auch die Heizer wollten nicht sterben. Schon Friedrich der Große hatte sich in der Schlacht bei Kunersdorf mit der eigentümlichen Abneigung von Menschen, auch von Soldaten, zu befassen, in einen gar zu deutlich markierten Tod zu gehen. Er hatte gebrüllt: ›Hunde, wollt ihr ewig leben?‹ Aber auch das animierte wenige. Die Feldherren erfahren oft: Ihre Leute sterben ungern, wenn man sie mit der Nase darauf stößt. Wenn sie freilich über den schwierigen Punkt, das Sterben, hinweg sind, dann liegen sie ruhig, aber davon hat der Feldherr nicht viel. In Kiel erhielten die Offiziere, als sie ihre Matrosen und Heizer anschrien, den runden Bescheid: ›Wir gehorchen nicht. Ihr habt den Krieg verloren. Es war nicht unser Krieg.‹ Mit Blut auf beiden Seiten wurde diese Antwort besiegelt und als endgültig festgestellt. Was in Kiel geschah, wiederholte sich in Wilhelmshaven, Altona, Bremen. Es waren die furchtbaren, letzten, allerletzten Tage für die deutsche Armee.«

Am 7. November »in der Nacht bat die deutsche Heeresleitung in einem Funktelegramm an den Befehlshaber der alliierten Truppen um einen sofortigen Waffenstillstand. Sie erhielt zur Antwort: Die deutschen Bevollmächtigten sollten sich bei einem französischen Vorposten auf der Straße Chimay-Fourmies-La-Capelle-Guise einfinden. Sie überschritten zehn Uhr abends die alliierten Linien bei Haudroy, wurden in Wagen nach Soissons geleitet und langten am Freitag früh im Forst von Compiègne an, im Hauptquartier des Marschalls Foch. Er ließ sie um neun Uhr morgens vor, in seinen Salonwagen. Neben ihm standen ein französischer General und zwei Admirale, ein englischer und ein amerikanischer. Der deutsche Wortführer, ein Zivilist, glaubte angesichts der Schwere der Bedingungen Bemerkungen vorbringen zu müssen; der Oberkommandeur der Alliierten wies ihn mit den Worten ab, die Waffen würden nicht eher ruhen, bis dieser Vertrag unterzeichnet sei (er glaubte selbst nicht an seine Annahme). Sie erhielten eine Frist von zweiundsiebzig Stunden.«

Trotz der Friedensverhandlungen blieb unübersehbar: »Die Revolution regte sich im Reich, die Revolution in Deutschland. Der Kaiser, Könige, Groß- und Kleinherzöge, die Generale und Junker hatten die Revolution in Deutschland für so unmöglich gehalten, daß sie mit Seelenruhe den russischen Oberkonspirator Lenin und Gefolge von Zürich nach Rußland fahren ließen, um da zum Besten Deutschlands das Seine zu tun. Rußland war Rußland und Deutschland Deutschland. Und nun war plötzlich Deutschland nicht mehr Deutschland. Man wagte von Demokratie zu reden, von einer parlamentarischen Verfassung, den bekannten ›welschen Lügen‹. Aber gestern waren es ›welsche Lügen‹, vom Feind ins Land eingeschmuggelt, um die deutsche Wehrmacht zu zersetzen, und heute arbeiteten die eigenen Reichstagsausschüsse, von der Regierung getrieben, an einem neuen Verfassungsentwurf. Man wollte sich vor dem russischen Schicksal schützen. Warum keine welsche Verfassung, wenn man die Zügel in der Hand behielt? Aber gerade mit den Zügeln in der Hand hatte es sein Bewenden.«

Angesichts der politischen Lage waren die Sozialdemokraten mit Philipp Scheidemann und anderen bereits in jene Anfang Oktober etablierte Regierung unter Prinz Max von Baden eingetreten, in der Hoffnung, so das Land zu stabilisieren. Sie brachten notwendige Reformen auf den Weg, unter anderem amnestierte man politische Gefangene. Vor allem Philipp Scheidemann setzte persönlich, gegen den Widerstand von Kriegsministerium und Militärgerichtsbarkeit wie auch gegen die Bedenken des Reichskanzlers, die Freilassung des Spartakisten Karl Liebknecht durch. Liebknecht (1871 in Leipzig geborener Sohn des SPD-Mitbegründers Wilhelm Liebknecht) hatte als einziger Abgeordneter des Parlaments 1914 die von der Reichsregierung geforderten Kriegskredite nicht bewilligt. Er kämpfte weiter für die Beendigung des Krieges, dafür saß er seit 1916 im Gefängnis und hatte damit unter der Bevölkerung Hochachtung und legendären Ruf erlangt. Nun war er frei.

Karl Liebknecht, 1913

Am Mittwoch, den 23. Oktober 1918, »hat Karl Liebknecht, der Zuchthäusler, seinen Einzug in Berlin gehalten, umtost von den jubelnden Zurufen der Proletarier, über deren Köpfen die Schutzmannsäbel blinkten. Vormittags hatte es sich wie ein Lauffeuer in den industriellen Betrieben von Groß-Berlin verbreitet, daß der Amnestierte um fünf Uhr am Abend eintreffen werde, und schon lange vor der Ankunftszeit füllte sich der weite Platz vor dem Anhalter-Bahnhof mit vielen Tausenden von Männern und Frauen. Selbstverständlich waren auch die Hüter der von den Regierungssozialisten garantierten Ordnung in großer Zahl zur Stelle. An den Straßen postierten sich die Schutzleute zu Fuß. Radfahrer hielten sich in Bereitschaft. Berittene patrouillierten zwischen den Menschenmassen hin und her – das alte Bild. Aus den Augen der Arbeiter und Arbeiterinnen sprach freudige Genugtuung. Bürger und Offiziere, die hier und dort neugierig fragten, was hier vorginge, machen erstaunte und erschreckte Gesichter: So empfängt man in Berlin einen Landesverräter?«

Die Ankunft des Arbeiterführers wurde zur Manifestation. Die Staatsmacht beobachtete misstrauisch das Geschehen. »Die Menge bedeckt die den Bahnhof umgebenden Straßen. Über die Rasenplätze strömt sie hinweg. Jeder will den Mann sehen, dessen Name der Arbeiterschaft in diesen Jahren ein Banner war und der um des Friedens willen litt. Liebknecht zieht wie ein Triumphator ein. Aber er soll sich keine Illusionen machen. Er soll nicht glauben, daß sich wesentliches geändert habe. Deshalb hat sich hinter den jubelnden Massen an den Ausgängen des Platzes die Schutzmannschaft zusammengezogen, und kaum ist der Mann des Volkes auf der Straße angelangt, da fliegen die Säbel aus den Scheiden und funkeln in der abendlichen Beleuchtung. Alle Welt soll wissen, daß die Polizei der Scheidemann-Regierung dient, das, was die kapitalistische Welt unter Ordnung versteht, nicht minder energisch zu schützen entschlossen ist, als die, die ihre Plempen dem bürokratischen System früherer Machthaber ließ. Den Tausenden wird es schlagend vor Augen geführt: es hat sich nichts geändert. Und nun schallt der Schrei über den Platz, um deswillen Liebknecht ins Zuchthaus mußte: ›Nieder mit der Regierung!‹ Und er wird ergänzt durch ein ›Nieder mit Scheidemann!‹«

Unzweifelhaft: Regierungsumbildung und Oktoberreformen waren wichtige Schritte auf dem Weg zur Demokratie im Deutschen Reich. Doch die Friedensverhandlungen und die widerwillig gemachten Zugeständnisse reichten nicht aus, um das Vertrauen des Volkes in die Staatsführung und die überkommenen Machtstrukturen wiederherzustellen. Die eilige Gründung des »Reformministeriums« kam zu spät.

Unter Kenntnisnahme und Bezug auf die regierungsfeindliche Stimmung im Land forderte die SPD mehrfach vehement und eindringlich die Abdankung von Wilhelm II. »Wenn der Kaiser nicht abdankt, dann ist die soziale Revolution unvermeidlich.« Doch da der Monarch weiterhin keinen Anlass sah, Thron und Macht zu entsagen, und sich auch die Waffenstillstandsverhandlungen nur mühsam dahinschleppten, herrschte bald eine revolutionäre Situation in Deutschland: Das ist »die Unmöglichkeit für die herrschenden Klassen, ihre Herrschaft in unveränderter Form aufrechtzuerhalten«. Die von W. I. Lenin dafür definierten Merkmale trafen im Herbst 1918 auf Deutschland zu: »Verschärfung der Not und des Elends der unterdrückten Klassen über das gewohnte Maß hinaus. Eine beträchtliche Steigerung der Aktivität der Massen, die durch die Verhältnisse der Krise zur selbständigen historischen Aktion herangezogen werden.« Im November erreichte die revolutionäre Wucht Berlin.

Am 9. November hatten die Morgenzeitungen vermeldet: »Die Lage ist noch nicht geklärt. Die Gefahr eines verzweifelten Putsches der militärischen Fronde besteht nach wie vor. Wilhelm II. ist im Großen Hauptquartier. Er will die Krone nicht niederlegen und sucht Schutz bei den hohen Militärs. In einer Proklamation an das Volk will er seinen festen Entschluß verkünden, unter allen Umständen an der Krone festzuhalten. Der wahnsinnige Gedanke, daß Deutschland den Krieg fortsetzen müsse, wird im Großen Hauptquartier immer noch aufrechterhalten.«

Nur Stunden später schrien Zeitungsjungen, kündeten Plakate an Hauswänden und Litfaßsäulen: »Der Kaiser hat abgedankt! Der Reichskanzler hat folgenden Erlaß herausgegeben: Seine Majestät der Kaiser und König haben sich entschlossen, dem Throne zu entsagen. Der Reichskanzler bleibt noch so lange im Amte, bis die mit der Abdankung Seiner Majestät, dem Thronverzichte Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen des Deutschen Reichs und von Preußen und der Einsetzung der Regentschaft verbundenen Fragen geregelt sind. Er beabsichtigt, dem Regenten die Ernennung des Abgeordneten Ebert zum Reichskanzler und die Vorlage eines Gesetzesentwurfes wegen der Ausschreibung allgemeiner Wahlen für eine verfassungsgebende deutsche Nationalversammlung vorzuschlagen, der es obliegen würde, die künftige Staatsform des deutschen Volks einschließlich der Volksteile, die ihren Eintritt in die Reichsgrenzen wünschen sollten, endgültig festzustellen.« Weder war der Kaiser offiziell zurückgetreten noch hatte der amtierende Reichskanzler Prinz Max von Baden das Recht, Friedrich Ebert zu dem ihm nachfolgenden »Volkskanzler« zu ernennen. »Herr Ebert, ich lege Ihnen das Deutsche Reich ans Herz!«, habe er gesagt, berichteten Zeugen. »Ich habe zwei Söhne für dieses Reich verloren«, habe darauf der designierte Kanzler gesagt und Amt wie Würde angenommen.

Mit der Wahl von Friedrich Ebert waren die Linken nicht einverstanden. Sie wollten mehr: Ihre »nächsten Kampfziele sind: Befreiung aller zivilen und militärischen Gefangenen. Wahl von Arbeiter- und Soldatenräten. Übernahme der Regierung durch die Beauftragten der Arbeiter- und Soldatenräte. Sofortige Verbindung mit dem internationalen Proletariat, besonders mit der russischen Arbeiterrepublik. Hoch die sozialistische Republik! Es lebe die Internationale!

Karl Liebknecht, Georg Lebedour, Adolf Hoffmann und ›Revolutionäre Obleute‹ hatten in Schöneberg in der Wohnung eines ›unabhängigen‹ Genossen übernachtet und standen früh auf am 9. November, um vom Fenster des Eckhauses zu beobachten, ob die Steglitzer Fabrikarbeiter kommen würden. Ob sie kommen würden. Und siehe da, da kamen sie. Da marschierten sie näher. Da sangen sie. Die rote Fahne flog ihnen voran. Nun die Treppe hinunter. Es war zu Ende mit dem Verstecken. Dies ist ein Morgen – gibt es einen schöneren? Auf offener Straße Begrüßung, Jubel, Ansprachen. Karl und die anderen schließen sich dem Zug an. Es geht zum kaiserlichen, ehemals kaiserlichen Schloß.

In der Wilhelmstraße, in der Reichskanzlei saß der letzte kaiserliche Reichskanzler, Friedrich Ebert, ein sozialdemokratischer Routinier, ein schlauer Mann. Er zitterte noch mehr als die Generale vor der Revolution. Denn wenn sie siegte, würde sie auch mit ihm abrechnen, wegen seiner Durchhaltepolitik. Er war für die Monarchie. Man konnte es ihm glauben. Er saß erst einen Tag in der Reichskanzlei, da kam die Revolution. Da machte ihm sein eigener Freund, Philipp Scheidemann, Sozialdemokrat wie er, einen Strich durch die Rechnung – unabsichtlich, er glaubte sein Bestes zu tun: während Liebknecht mit seinen Arbeitern vor das Schloß zog und von einem Schloßfenster aus die Republik ausrief, stieg Scheidemann am Reichstag ans Fenster und rief sie von da aus aus: ›Arbeiter und Soldaten! Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende; das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen inneren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben, sind still und unsichtbar geworden. Diese Volksfeinde sind hoffentlich für immer erledigt. Arbeiter und Soldaten! Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewußt. Unerhörtes ist geschehen! Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk! Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewußt! Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue; es lebe die deutsche Republik!‹ Zweimal war diese Republik ausgerufen; es konnte ihr an nichts fehlen. Wütend schrie Ebert, der sich im selben Reichstag befand, als er hörte, was Scheidemann angerichtet hatte: ›Du hast mich meineidig gemacht.‹ Aber der Schaden war nicht mehr zu reparieren.«

Wer war dieser Mann Friedrich Ebert? »Er war, merkwürdiger Zufall, im gleichen Jahr, 1871, zur Welt gekommen wie Lenin und Rosa Luxemburg, er, ein Heidelberger Schneiderssohn. Von Haus aus Katholik, tauschte er den tiefen, mit Schwermut und Sehnsucht getränkten Glauben seiner Eltern gegen den seichten Optimismus eines Sozialisten ein, der auf Organisation und Fortschritt schwört. Er war nicht auf Großes aus, ihm lag die Vision von Karl Marx, Weltrevolution und Diktatur, nicht, er wollte nur die Lebensumstände seiner Leute verbessern und tat dafür, was er konnte. Er ging in die Partei. Er war Sattler, Gastwirt, ein biederer Mann, ein kleiner Mann, bis jetzt ohne Ehrgeiz – keiner wird auf den Gedanken kommen, ihn mit Lenin oder Rosa zu vergleichen. Er hatte eine untersetzte rundliche Figur. Sein dicker Kopf wuchs nicht recht aus den Schultern heraus. Seine Augen, die hervorquollen und deren Blick nicht angenehm war, bedeckte er gern mit den schweren Lidern. Aus dem Kinn stieß ein kurzer schwarzer Knebelbart hervor. Das Wichtigste, Deutlichste aber an ihm waren die Beine, kurze stämmige Träger, solide Instrumente, denen ihr Besitzer sein Gewicht anvertrauen konnte. Und mit solchen Beinen stand er auf dem Boden der Tatsachen. Während einige sich den Hals ausrenkten, um hinter dem Leben her zu spähen, das sich jenseits der Dächer verlor, während andere den Rammbock nahmen, um sich Platz zu schaffen, war er einverstanden. Ihn interessierte die Routinearbeit an den Details. Man hatte von diesem Mann früher kaum etwas gehört. Er war erst 1912 Reichstagsabgeordneter geworden. Er hatte sich irgendwie das Vertrauen der Leute erworben. Er schrieb nicht; schreiben lag ihm nicht, es gab genug Schreiber in der Partei, Reden hielt er auch nicht, aber sie hielten alle Reden, und es erregte Aufsehen im Reichstag, als ein Abgeordneter mit geschlossenem Munde einzog. Sie meinten, er müsse etwas im Mund haben. Wie er aber den Mund öffnete, bei Fraktionssitzungen, hatte er nichts drin, bloß kleine richtige Bemerkungen. Es waren Bemerkungen, wie sie jeder machen konnte, aber nicht machte. Er selber war gewohnt, sie hinter seinem Ausschank zu verzapfen. So wurde er ein Mirakel in der Politik. Er konnte auch andere reden lassen und nichts dazu sagen. Sein Ruf war gemacht. Er leitete Kommissionssitzungen, man wählte ihn zu einem Parteivorsitzenden. Er sah unverändert wie ein würdiger Gastwirt aus, der Lärm in seinem Laden zu dämpfen verstand, und er blieb dabei, wie sein Freund Scheidemann bezeugte, ›ein Prachtmensch im Kreis fröhlicher Zecher‹.« Ein neuer »Volkskanzler« und dürftige Reformen, die zur Beruhigung der Massen führen sollten, was sie jedoch nicht wirklich taten.

Am nächsten Tag, den 10. November 1918 des Morgens um elf Uhr, waren die zweiundsiebzig Stunden des Aufschubs der Waffenstillstandverhandlungen in Compiègne abgelaufen. In Berlin sahen sich die Verantwortlichen oder die, die sich dafür hielten, gezwungen, im Namen Deutschlands weiterzuverhandeln. »Um acht Uhr abends langt ein Radiotelegramm des Großen Hauptquartiers am Verhandlungsort an: Man fordert neue Bedingungen, heiliger Gott, man hat schon den ganzen Tag vergeblich darum gekämpft, was soll geschehen. Endlich das erlösende Wort, um halb elf Uhr, ein Funkspruch an die deutsche Waffenstillstandskommission: ›Die deutsche Regierung nimmt die Waffenstillstandsbedingungen an, die ihr am 8. November gestellt sind. Reichskanzler Schluß.‹ Die Unterhändler müssen sich mit dem französischen Dolmetscheroffizier zusammenstellen, der fragt, wer Reichskanzler Schluß ist, man kenne ihn weder hier noch in Paris, und der Führer der Deutschen, ein mittelgroßer, behäbiger Herr mit semmelblondem Haar und einem goldenen Kneifer, ein Journalist und Abgeordneter namens Matthias Erzberger, muß sich den Schaden besehen und erklären, das heißt nichts als Reichskanzler, und Schluß heißt Schluß, Endpunkt, und mit diesem Reichskanzler würde es wohl, setzt er hinzu, auch Schluß sein, was den Dolmetscher weiter nichts angeht. Um fünf Uhr morgens zeichneten sie den Vertrag. Und als die Unterhändler mit dem unterschriebenen Dokument am nächsten Tag wieder die feindlichen Linien überschritten, sahen sie, daß drüben Revolution war, daß es keinen Kaiser und keine wirkliche Regierung mehr in Deutschland gab. Die Welt hatte sich in den schweren vier Tagen verändert. Auch das Telegramm, das sie zuletzt erhielten, war von keiner Regierung und keinem Reichskanzler verfaßt. Es war im allgemeinen Wirrwarr von den Obersten der Heeresleitung abgesandt. Denn es eilte ungeheuer.«

Ungeheuer schnell sah man den neuen »Volksreichskanzler« Ebert auf Postkarten und Zeitungsseiten lächeln. Aber angesichts der politischen Lage lehnte Friedrich Ebert den auf ihn so plötzlich gekommenen Titel »Volksreichskanzler« ab. Auf einmal saß er an den Schaltstellen der Macht. Er und seine Partei waren der festen Überzeugung, dass sie weder mit der alten Regierung noch mit dem Vorkriegsparlament erfolgreich regieren würden. Diese alten Kader schienen dem »Volkskanzler« und seinen Genossen für die weitere Verantwortung und den Aufbau des neuen Staates nicht legitimiert. Es musste eine neue Volksvertretung geben. Wahlen sollten ausgerufen werden und zwar sobald als möglich. Deutschland befand sich im Umbruch, auf den Straßen tobte der Kampf. Die Internationale tönte:

Wacht auf, Verdammte dieser Erde,

die stets man noch zum Hungern zwingt!

Das Recht wie Glut im Kraterherde

nun mit Macht zum Durchbruch drängt.

Reinen Tisch macht mit den Bedrängern!

Heer der Sklaven, wache auf!

Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger.

Alles zu werden, strömt zuhauf!

In Russland bauten die Bolschewiki unter Führung von Wladimir Iljitsch Lenin bereits seit einem Jahr am Sozialismus. Auch in Deutschland hatten viele Hoffnung auf eine friedliche und gerechte neue Gesellschaftsordnung.

Ohnehin waren bereits neben den Parlamenten neue Machtstrukturen entstanden. Vielerorten waren Arbeiter- und Soldatenräte gewählt und forderten Mitspracherechte. Nicht immer stellten sich ihre Vertreter ehrlichen Herzens zur Verfügung. Mancher witterte persönlichen Einfluss und Vorteil. »Der Vorsitzende des Soldatenrats war ein schlanker junger Mann mit klugem, feinem Gesicht. Er war der zukünftige Erbe des großen Kaufhauses an der Kaiserstraße. Wie kam die Kompanie nur dazu, ausgerechnet einen Großkapitalistensohn zu wählen? Er tat nicht einmal so, als ob er revolutionär wäre und ging am liebsten jeder Entscheidung aus dem Weg.« Andere sind mangels personeller Alternativen auf solche Posten geraten. Führungsqualitäten und Politikerfahrung hatte kaum einer dieser Volksvertreter, und etablierte Machtstrategen konnten die Entscheidungen von »diesen Leuten aus dem Volk« schwer nachvollziehen. Politik wurde unberechenbar.

Stimmung und Ereignisse ließen »Volkskanzler« Ebert ein Zusammengehen der beiden Arbeiterparteien in der von ihm zu bildenden Regierung opportun erscheinen. Es existierten zwei Parteien mit dem Kürzel SPD, denn die Sozialdemokratie hatte sich 1916 im Streit um die Gewährung weiterer Kriegskredite entzweit. Seitdem saßen sowohl die Mehrheits-SPD (MSPD) wie die Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD) als voneinander unabhängige Fraktionen im Reichstag. Dazu noch hatte sich in der USPD eine innerparteiliche kommunistische Opposition gegründet und sich den Namen Spartakusgruppe gegeben. An deren Spitze standen die Volkstribune Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.

Eine Regierung angesichts der Vielzahl an Strömungen und Programmen war für Genossen Friedrich Ebert also schwer zu bilden, die parlamentarische Mehrheit ohne Kompromisse nicht zu erlangen. Der »Volkskanzler« wagte und besetzte sein Kabinett paritätisch mit Mitgliedern aus beiden SPD-Parteien. »Er verlangte aber, daß die USPD Wahlen zu einer Nationalversammlung als Ziel anerkennt und auf ihre Forderung verzichtet, die allenthalben sich bildenden Arbeiter- und Soldatenräte zum Träger der Macht zu machen. Der gemäßigte USPD-Flügel akzeptiert diese Bedingungen. Am 10. November kommt eine Koalitionsregierung, der Rat der Volksbeauftragten, zustande. Für die SPD gehören ihm Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Otto Landsberg an, für die USPD Hugo Haase, Wilhelm Dittmann und Emil Barth. Vorsitzende mit gleichen Rechten sind Friedrich Ebert und Hugo Haase. Der erste Aufruf des Rates der Volksbeauftragten beginnt mit dem Satz: ›Der heutige Tag hat die Befreiung des Volkes vollendet.‹ Er enthält die Ankündigung von Wahlen zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung und die Warnung vor revolutionären Auswüchsen: ›Menschenleben sind heilig. Das Eigentum ist vor willkürlichen Eingriffen zu schützen. Wer diese herrliche Bewegung durch gemeine Verbrechen entehrt, ist ein Feind des Volkes …‹

Der Rat der Volksbeauftragten hat eine Fülle von Problemen zu bewältigen: Aufgrund der Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens müssen innerhalb kurzer Zeit mehr als vier Millionen deutsche Soldaten aus den besetzten Gebieten in Frankreich und Belgien zurückgeführt werden; anderenfalls droht ihnen die Gefangennahme durch die siegreichen Alliierten. Dieser Wunsch nach geordneter Rückführung der Truppen und einer reibungslosen Demobilisierung des Millionenheeres sowie die keineswegs gebannte Gefahr eines Bürgerkrieges sind die wesentlichen Gründe dafür, daß Friedrich Ebert mit der kaiserlichen Obersten Heeresleitung zusammenarbeitet. Die von den Soldatenräten geforderte Reform des Militärs wird daher nur zögernd in Angriff genommen. Zugleich muß die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln gesichert werden. Da die Blockade deutscher Häfen trotz des Waffenstillstandes weiter aufrechterhalten wird und die Verantwortlichen einen Kollaps der Versorgung befürchten, wollen sie auch mit der alten Beamtenschaft weiter zusammenarbeiten. Die Umstellung der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft, die Ankurbelung der Produktion und die Wiedereingliederung von mehr als acht Millionen Soldaten sind weitere dringende Probleme. Um die ohnehin schon schwierige Lage nicht weiter zu verschärfen, werden Eingriffe in die bestehende wirtschaftliche Ordnung daher vorläufig abgelehnt. Ebert und die sozialdemokratische Führung betrachten zugleich das Zentralarbeitsgemeinschafts-Abkommen vom 15. November 1918, in dem u. a. die Gewerkschaften als Tarifpartner anerkannt werden, als ein Anzeichen für eine Entschärfung der traditionellen Gegensätze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und als ein Mittel zur Beruhigung der Lage im Innern. Aus diesen Gründen verzichten sie auch darauf, mit der Verstaatlichung des Bergbaus wenigstens ein Signal zu setzen.

Angesichts der Schwere der Probleme sehen die mehrheitssozialdemokratischen Mitglieder des Rates der Volksbeauftragten nur wenig Spielraum für die von vielen eigenen Anhängern erwartete tiefgreifende Neuordnung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Darüber hinaus ist Friedrich Ebert davon überzeugt, daß nur eine vom Volk gewählte Nationalversammlung berechtigt ist, grundlegende Reformen einzuleiten.« Man sah sich als »Übergangsregierung«. Als Wahltermin bestimmte man den 19. Januar 1919.

Trotz der Versuche, das Land zu befrieden, kommt es stets und aller Orten zu Kundgebungen und anderen Protestaktionen. Der Hunger frisst an Nerven und Gesundheit. Mütter weinen. Kinder schreien. Aus dem Felde kommen die Soldaten und finden keine Heimat wieder. Wieder verweigern sie Befehle. Anarchie. »Daß an diesem Tag viel geschehen würde, fühlten sie alle. Was würde es werden, Krawall, Schießerei oder was? Und um daran teilzunehmen, war von Mittag ab alles, was Beine hatte, auf den Straßen. Die Ladenbesitzer waren in Verzweiflung, sollten sie schließen oder offenlassen, die Leute kauften zwar viel, andererseits sah es nach Plünderung aus, und man ließ keinen gern ein. Es wanderten durch die Menge viele, die man hier selten oder nie sah und die eigentlich in solcher Zahl hier nichts zu suchen hatten! Scharen von Bauern und Bäuerinnen. Sie flanierten nicht wie die Städter menschlich einzeln auf den Trottoiren und drängten in die Geschäfte, sondern hatten sich mit Gespannen, Ochsenwagen, Pferdewagen gerüstet, und einige schoben Handkarren, und diese Handkarren waren leer, ihre Besitzer ließen sie auf der Gasse stehen und setzten sich in Kneipen. Es war nicht klar, was sie in solcher Anzahl mit diesen Transportmitteln hier wollten – sie, die sich selten in der Stadt zeigten, denn ihre Waren holte man ihnen an Ort und Stelle ab, gierig, unter Schmeicheleien. Aber diese Herren und Herrinnen lauerten jetzt hier. Auf alle Nachbardörfer war das Gerücht von der Revolution gedrungen, und das hieß: in der Stadt geht es drunter und drüber, es gibt keine Obrigkeit mehr, man nimmt, was man kriegt, man schleppt, was man findet. Und darum waren sie erschienen, so viele schon morgens. Aber da erfolgte noch nichts, so tranken sie inzwischen. Es gab noch andere Menschen, vor denen man auswich, die auf dem Fahrdamm in kleinen Trupps zu dritt, viert oder fünft wanderten, arme abgerissene Männer, viele von großer, kräftiger Gestalt, die meisten mit wilden braunen und blonden Bärten. Sie trugen hohe Soldatenstiefel, manche bloß Pantoffeln und zerfallene Schuhe. Um den Leib hingen ihnen Soldatenröcke, schwarze lange Mäntel, manche zeigten eine Art von ehemaligem Pelz. Die meisten blickten blaß und hohläugig. Das waren halbverhungerte Russen aus dem Gefangenenlager, Reste der glorreichen Masurenschlacht. Sie blieben ein, zwei Tage draußen, als alle Wachen wegliefen. Dann mußten sie sich zerstreuen, sich retten, wie sie konnten, denn wer sollte sie ernähren? In den Bündeln, die sie in den Händen trugen, befanden sich Eßgeräte, kleine Holzspielsachen in Gestalt von beweglichen Eidechsen, Schlangen, mühsam und künstlich geschnitzt und primitiv bemalt; die boten sie aus, um zu einem Stück Brot zu kommen. Es gab Trupps von ihnen, die hatten sich in den Besitz von Wägelchen gesetzt, da fuhren sie ihre Kranken und Betten. Es erschienen welche, die Bettsäcke aus den Lagern schleppten. Man sah diese Züge sich am Markt aufstauen. Damen der Stadtgesellschaft hatten für sie vor dem Café eine Art Rast eingerichtet. In Schwesterntracht und in ziviler Kleidung verteilte man Brot und gab Milchkaffee, einige ließen Geld in die Hände der Armen gleiten. Den Patrouillen vom Soldatenrat, die sich bewaffnet durch die Straßen bewegten, war in dem Gedränge nicht wohl. Denn sie fühlten, daß man sie nicht beachtete, ja es war nicht unwahrscheinlich, daß man einige von den jungen Leuten, die hier frech mit herumflanierten, es auf sie abgesehen hatten. Es gab Patrouillen, die sich darauf einigten, in die Kasernen zurückzugehen und zu erklären, ohne Verstärkung könnten sie den Kampf mit den Leuten nicht aufnehmen. Darauf berieten die anwesenden Mitglieder des Soldatenrats, ob man solche Verstärkungen ausschicken sollte oder nicht, sie könnten provozierend wirken, man wollte doch lieber mit der vorhandenen alten Polizei kooperieren. Da fuhren aber schon an der Kaserne vor, und wurden sogleich weiter ins Lazarett geleitet, die ersten verwundeten Soldaten. Sie waren nur leicht beschädigt, die Leute benutzten offenbar ihre kleinen Blessuren, um ihren unangenehmen Dienst loszuwerden. Entstanden waren diese Schlägereien unter sehr entmutigenden Umständen, nämlich in Debatten mit der sogenannten Bürgerwehr, über die sich die Soldaten bitter beklagten. Das waren junge Zivilisten, Ansässige natürlich, mit rotweißen Binden am Arm und einem Stempel darauf, einige hatten Gewehre, die widersetzten sich Anordnungen und schlugen. Sie sagten, sie seien vom Bürgermeister mit der Straßenaufsicht betraut. Als ob die Parole ausgegeben sei, verzog sich gegen drei Uhr der Tumult aus dem Stadtinneren nach der Peripherie. Alle Gassen und Gäßchen stopften sich voll mit Menschen und Fahrzeugen, und alle drängten dahin, wo es doch am kahlsten und unheimlichsten aussah, in die Kasernengegend, in die breite lange Kasernenstraße. Wozu? Wollten die Leute, die keine Waffen hatten, die Kaserne stürmen und die Truppen angreifen?