Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SALAX

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Wenn die Welt kollabiert, was kann die Menschheit dann noch retten? Die Liebe. Eine Katastrophe hat Deutschland zerstört. Auf ihrer verzweifelten Suche nach anderen Menschen irrt Solitude durch die Trümmer der Zivilisation. Als sie auf ein Wesen – ein groß gewachsener und muskulöser Mann zwar, jedoch mit reptilhaften Zügen – trifft, fürchtete sie um ihr Leben, nichtsahnend, dass sie den Herrscher zweier ungeheuerlichen Rassen vor sich hat. Obwohl es sich Solitude und T'har zuerst nicht eingestehen, fühlen sie sich vom ersten Moment an unwiderstehlich zueinander hingezogen. Sie stehen sich als Feinde gegenüber, doch es sind andere, die ihnen nach dem Leben trachten. Kann eine Liebe in Zeiten von Hass, Verrat und Machtgier erblühen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eine romantische Dystopie

Impressum

1. Auflage August 2015

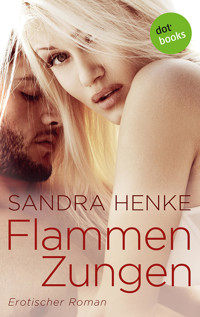

Covergestaltung: Nicole Laka

Titelbild: © zea_lenanet / Fotolia.com©opyright by Sandra Henke und U-Line

Ebook-Konvertierung: Nicole Laka

ISBN 978-3-944154-39-8

Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder

eine andere Verwertung ist nur mit schriftlicher

Genehmigung des Verlags gestattet.

Möchtest Du über unsere Neuheiten auf dem Laufenden bleiben? Oder möchtest Du uns sagen, wie Dir das Buch gefallen hat? Sende uns eine Email an [email protected]. Wir freuen uns!

U-line UG (haftungsbeschränkt)

Neudorf 6 | 64756 Mossautal

www.u-line-verlag.de

Erstveröffentlichung unter dem Titel «DER LAB’SAN’DAR»

LACRIMA Verlag, Edition Avalon, Köln 2004

Inhalt

Epilog

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Neunundzwanzig

Dreissig

Einunddreissig

Zweiunddreissig

Dreiunddreissig

Vierunddreissig

Fünfunddreissig

Epilog

... 2106 ...

... die Welt liegt in Schutt und Asche ...

... die Menschheit ist fast zerstört ...

... Cuxhaven ...

... im Schlamm vor der Nordseeküste erwacht altes Leben zu neuer Stärke ...

... während andere Kreaturen immer schon unerkannt unter uns lebten ...

... gemeinsam werden sie uns überleben ...

... DAFÜR KÄMPFEN SIE BIS AUFS BLUT!!!

Die menschliche Rasse ist nach der Nuklearkatastrophe – die sie als Vergleich zum Urknall den ‹Big Bang› nennt, da die Welt eine zweite Geburt erlebte – knapp ihrer kompletten Vernichtung entgangen. Nur wenige haben überlebt.

Sie rotten sich gegen die Ausgeburten der neuen Hölle zusammen, denn zig Jahre nach der Katastrophe versuchen fremde Spezies die Herrschaft zu übernehmen und die Menschen auszumerzen. Völker, die im Verborgenen hausten, bis der Big Bang ihnen die Möglichkeit zur Ausbreitung schenkte. Der Hass auf allen Seiten scheint unüberwindbar. «Der Lab’san’dar» handelt von der Menschenfrau Solitude, die 2106 nach langer Suche im zerstörten Cuxhaven – neuzeitlich «Cux» genannt – endlich auf Menschen trifft. Doch nichts, ist wie sie es ersehnt hatte. Die Bewohner der Zuflucht begegnen ihr mit Misstrauern und stoßen sie gleich in ein gefährliches Abenteuer.

«Der Lab’san’dar» handelt auch von T’har, der sich in seinem Amt beweisen muss und zwischen den Fronten der Sand’hor und Alligadronen steht, da er das erste und einzige Mischlingswesen aus den Völkern ist – gezeugt, um den Pakt zu untermauern. Er ist gezwungen gegen Intrigen zu kämpfen, die hinter seinem Rücken gesponnen werden.

«Der Lab’san’dar» erzählt von vielen weiteren Schicksalen, die miteinander verflochten sind ... der Menschenfrau Shaila, der Sand’hor Sid’he, dem Alligadronen Plator und vielen mehr. Sie alle versuchen auf ihre Art und Weise mit der befremdlichen Situation umzugehen und ihren Platz in der Welt zu finden. Jeder kämpft darum seine Prinzipien durchzusetzen – koste es was es wolle. Leider sind diese Ziele allzu oft gegensätzlich.

Nur der Lab’san’dar kann den kleinen Kosmos dieser drei Gruppen vereinen, wie er schon den der Sand’hor und Alligadronen vereinte. Wird er das Wunder vollbringen? Will er das überhaupt oder verfolgt er eigennützige Ziele?

Einsamkeit ist der Weg, auf dem das Schicksal den Menschen zu sich selbst führen will.

Hermann Hesse

Eins

Genüsslich suhlte sich Plator im Schlamm hinter seiner Heimat aus Stein, die er immer mehr zu hassen begann.

Er war es nach der langen Zeit immer noch nicht gewohnt, Marmor anstatt Meeresschlick an seinen Fußsohlen zu spüren und auf Ruinenfragmenten Platz zu nehmen, anstelle von Baumstümpfen.

Umso mehr genoss er es in diesem Moment seinen grünen Schuppen einen schlammfarbenen Ton zu verpassen und seinen Körper an Kies zu reiben, auch wenn dies kein Vergleich zum Schlick von damals war.

Spöttisch schnaubte der Bulle durch seine großen Nüstern, während er seinen Blick über die Mauer schweifen ließ, die die Schlammlöcher der Alligadronen von der Menschenstadt trennte.

«Was ist los?» Krasstan und Tennlo sahen ihn fragend an. Oft suchten die Jungen seine Nähe. Plator gefiel dies, konnte er ihnen doch auf diesem Weg seine alterwürdigen Regeln und Ansichten vermitteln.

Ein spöttisches Grinsen zierte seinen hervorstehenden Mund. «Manchmal kann ich nicht glauben, dass wir es tatsächlich getan haben.»

«Ich verstehe nicht.»

Krasstans runzelte die Stirn. Er folgte Plators Blick gen Stadt. Hell schimmerte der weiß-graue Marmor des großen Hauses, das alle nur die Marmorstadt nannten, obwohl ihn nicht einmal die Sonne anstrahlte.

«Was getan?»

Der Alte spuckte in den Schlamm vor ihren Füßen.

«Uns in eine Stadt aus Stein pressen zu lassen.»

Tennlo setzte sich aufrecht hin, damit er Plator besser sehen konnte, und rückte seinen ledernen Lendenschurz zurecht.

Sein Blick schweifte ebenfalls zur nahen Stadt.

«Was ist denn so schlecht daran?»

Wütend packte der Bulle eine handvoll Morast und schmiss sie dem jungen Gefolgsmann ins Echsengesicht.

Mit Genugtuung beobachtete er, wie Tennlo zusammen zuckte, als wäre neben ihm ein Inferno ausgebrochen. Erschrocken erstarrte der Junge. Er wagte es nicht weder sich den Schlamm aus den Augen zu pulen, noch eine weitere Frage zu stellen.

«Wir sind Urviecher, Kleiner!»

Noch immer starrte Tennlo ihn an. Knurrend lehnte Plator sich zurück und sah in den anthrazitfarbenen Himmel, der mit moosgrünen Schlieren durchzogen war.

Krasstan tat es ihm gleich. Der Morast machte seinem muskulösen Körper schmatzend Platz.

«... und Urviecher gehören nicht in eine unnatürliche Umgebung.»

Verblüfft drehte der Alte den Kopf zur Seite.

«Mein Junge, du überraschst mich – positiv! Menschen errichten Städte. Wir hassen die Homo Sapiens. Also, wieso sollten wir in von ihnen erbauten Mauern leben?»

Der Junge grinste seinen Lehrmeister zufrieden an und blickte zum nah gelegenen Garten der Sand’hor hinüber.

«Das war der Wunsch der Priesterkaste.»

Plator schnaubte verächtlich. Erneut rotzte er in den Schlamm zwischen ihm und Krasstan.

«Diese Kreaturen sind leicht wie eine Feder. Eine absolute Fehlkonstruktion der Natur. Wir hätten sie damals mit einem Faustschlag erledigen können.»

Tennlo erholte sich langsam und machte sich durch den Schlamm schlängelnd aus dem Staub.

«Wer fällte die Entscheidung zu dem Pakt?»

Plator liebte es die Position eines Kriegslehrmeisters zu übernehmen. Lange hatte er warten müssen, um Anführer der Todesschwadron zu werden, und nun verwehrte man ihm, seine Schützlinge nach seinen eigenen Vorstellungen zu trimmen. Er musste sich dem Pakt beugen. Er musste dem Lab’san’dar dienen, der nur zur Hälfte einer der ihren war. Doch die Zeit der Veränderung würde kommen. Und wenn nicht, musste er eben nachhelfen.

Krasstan riss ihn aus seinen Gedanken. «Hunger und Durst.» «Hä?» Was faselte dieser Kadett?

«Die Alligadronen hatten Durst und kein Wasser. Das Meer ist verseucht. Die Sand’hor waren Halter der Quelle, jedoch Streunern hilflos ausgeliefert, da sie nicht für den Kampf gebaut sind. Sie teilten uns den Ort der Quelle mit, und wir beschützen sie als Gegenleistung. Gemeinsam legten wir den Garten zur Nahrungsgewinnung an.»

Plator spuckte dreimal große Schleimklumpen in den Schlamm.

«Es gab zu viele, die blind waren und den Pakt als unumgänglich betrachteten. Pah! Obst und Gemüse ... Früher aßen wir ausschließlich Fleisch. Wir brauchen ihre Großzügigkeit nicht.»

«Tun wir nicht?», fragte Krasstan und sah ihn mit großen Augen an.

«Kleiner, wir sind körperlich und mental stark. Sie dagegen sind, genauso wie die widerliche Menschenrasse, schwacher Abschaum. Wir hätten uns nehmen sollen, was wir brauchen, anstatt zu verhandeln.»

Verschwörerisch fügte er hinzu: «Und ich rede nicht nur von der Quelle. Auch Fleisch ist genug da.»

Der Junge schaute auf seine mit Schwimmhäuten verbundenen Zehen. Gedankenversunken fingerte er an ihnen herum, während der Bulle ihn abfällig grinsend beobachtete. «Die brauchst du in der Stadt nicht, Krasstan.»

Der Junge antwortete ihm mit einem Seufzen.

Zufrieden über den Verlauf des Gesprächs kreuzte Plator die Arme hinter dem Kopf und legte seinen massigen Schädel darauf.

Der giftige Dorn saß bereits unter der Haut. Bald schon würde er Eiter tragen. Und er freute sich auf Zeitpunkt, an dem der Dorn vom Eiterfluss herausgespült werden und den Grundstein für einen weiteren Big Bang sein würde. Nur diesmal war der Kollaps nicht menschlichen Ursprungs, sondern alligadronischer.

Geschrei sog Plator in das Hier und Jetzt zurück. Mortos lief zeternd auf den Anführer der Todesschwadron zu. Das Schmatzen des Morasts begleitete seine langen, forschen Schritte. Seine muskulösen Arme fuchtelten wild in der Luft herum, während die Augen vor Wut Blitze aussandten. «Mein Sohn ist wieder einmal verschwunden. Du solltest dort sein, wo er ist – immer an seiner Seite. Wieso suhlst du dich faul im Schlamm?»

Erregtes Zischen drang zwischen Plators dünnen Lippen hervor.

«Wie kann ich den Lab’san’dar beschützen, wenn er ständig einsame Ausflüge in die Menschenstadt macht, Mortos?» Krasstan fühlte sich sichtlich unwohl in Anwesenheit der tobenden Mächtigen der Marmorstadt. Auf allen Vieren kroch er an Mortos vorbei und schlängelte sich geräuschlos durch den Schlamm an ihnen vorbei, um das Weite zu suchen.

«Du bist sein Leibwächter und für sein Wohlergehen verantwortlich», maßregelte der Vater des Lab’san’dar den Bullen. Schleimfäden spritzen aus seinem Mund.

«Du solltest sein Begleiter sein. Nicht die Einsamkeit.»

Plator ballte seine Hände zu Fäusten und grub sie tief in den Morast ein, damit Mortos diese Geste nicht bemerkte. Am liebsten hätte er sein Gegenüber in der Luft zerrissen. Er wollte den Zwist auf altmodische Weise ausfechten – ihm die Kehle aufreißen und seine Eingeweide mit Schlamm vermischen. Doch noch war er gezwungen zu buckeln. Noch! Widerwillig erhob sich der Alte, senkte seinen Kopf demütig und unterdrückte das Knurren, das automatisch in den Wangentaschen der Alligadronen entstand, wenn Zorn sie knechtete.

«Ich werde den Lab’san’dar suchen und ihn zur Marmorstadt zurückbringen. Einen derartigen Fehler meinerseits wird es nicht mehr geben.»

Mit schnellen, stampfenden Schritten entfernte er sich von Mortos, um mit einigen Mitgliedern der Schwadron die Menschenstadt zu durchforsten.

Zwei

Jede Faser ihres schweißüberströmten Körpers spürte, dass er sie durch die Ruinen Cuxs verfolgte, um sie, wie ein Jäger seine Beute, niederzustrecken. Sein Blick war starr.

Sein Gang zielsicher. Das befremdliche Aussehen dieses Untiers überzog die Menschenfrau trotz der Schwüle mit einer Gänsehaut. Ihr Blick hatte schon viele Mutanten auf dem langen Fußmarsch durch Deutschland erhascht, doch dieser Kerl ließ das verstrahlte Blut in ihren Adern zu atomarem Schlamm verkümmern. Verdammt!

Was wollte er von ihr? Wieso trieb er sie durch die fremden Straßen?

Sie hatte sich nach der Nuklearkatastrophe, die sie im Gegensatz zu der Mehrheit der Menschheit wie durch ein perfides Wunder überlebte, vor zig Jahren von München aus alleine auf den Weg gemacht, um irgendeine andere einsame Seele zu finden. Solitude.

Die junge Frau hasste sie! Und sie hasste es am Leben zu sein, während ihre Familie, Freunde und Bekannte mit einem Schlag vernichtet worden waren. Wieso war sie verdammt dahin zu vegetieren?

Gott – obwohl sie nach diesem Tango Mortale nicht mehr an seine Existenz glaubte- hatte ihr eine zweite Geburt, ein zweites Leben geschenkt. Aber sie wollte dieses Geschenk nicht!

Keuchend hetzte sie an einer verfallenen Bäckerei vorbei, von der kaum mehr als die Außenmauern und der Backofen erhalten waren. Sie schaute beim Vorüberlaufen in ein Wohnzimmer, das nach Verwesung stanken.

Eine Hundeleiche lag auf dem dreibeinigen Glastisch und diente Tausenden Fliegen als Mahlzeit. Als die Frau um die Ecke bog, musste sie über den Kühler eines verrostetet Mercedescabriolet springen, das mitten auf der Straße stand.

Es war nicht nötig sich umzuschauen, um zu wissen, dass der Kerl ihr immer noch an den Fersen haftete. Ihre rechte Hand legte sich automatisch um den Griff ihres Messers – die einzige Waffe, die sie besaß.

‹Ich habe schon anderen Mutanten getrotzt›, feuerte sie sich an, ‹und auch dieser hier wird mich nicht von meinem Weg abbringen›.

Die Strahlung, die vom grau-grünen Himmel aus die Erde folterte, zerfraß ihre Spatzenhirne, die durch das mediale Big Bang bereits zu Rosinengröße verkümmert waren.

Die junge Frau wollte nichts mit Mutanten zu schaffen haben. Ihre Suche richtete sich auf pures humanes Leben. Der reine Homo Sapiens! Dieser Kerl, der hoch gewachsen war und durch seine langen Beine schnell aufholte, wies zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit der menschlichen Rasse auf, erzeugte jedoch Unsicherheit in ihr.

Ihre Füße erhöhten instinktiv die Geschwindigkeit. Sie transportierten ihren ausgemergelten Körper in Turnschuhen über fünf verbeulte Fahrräder, die zu einem Fahrradladen gehört hatten und nun auf der Straße lagen, als hätte man sie für einen Slalomlauf parat gelegt. Während die strohblonde Frau zum zerstörten Schaufenster des Ladens sah, hüpfte sie über einen verbeulten Lenker und kam auf einem Rad auf. Ihr Fuß blieb in den Speichen hängen. Wild ruderte sie mit den Armen. Kaum hatte sie ihr Gleichgewicht wieder gefunden und den Fuß befreit, lief sie weiter. Verdammt, wieso hörte sie ihn nicht hinter sich vor Anstrengung hecheln?

Lediglich seine Schritte brachten Laute der Zerstörung an ihre Ohren. Wann immer er auf einen Mauerstein trat, barst dieser in Tausend Stücke.

Ohne Anzuhalten wagte sie einen Blick über ihre Schulter. Er war nur noch fünf Schrittlängen entfernt. Mit Schrecken erkannte sie, dass sie diesem Monster nicht davonlaufen konnte, obwohl sie vor der Zeit des Untergangs eine gute Sprinterin gewesen war.

«Du kannst bald bei der Olympiade mitlaufen.»

Die Worte ihrer kleinen Schwester hallten wie Schmerzenschreie in ihrer Erinnerung wider.

«So flink bin ich nun auch wieder nicht, Jessica.»

«Du bist schneller als Markus.»

Lachen hatte ihre Antwort begleitet.

«Unser Bruderherz hat nur einen schnellen Mund.»

Jeden Sonntagabend war sie unermüdlich ihre Runden auf dem Trainingsgelände des Schulsportplatzes gelaufen. Und jede Woche wurde sie von Jessica begleitet, die sie lauthals anfeuerte. Manchmal auch von ihrem Bruder und ihren Eltern. Nun waren sie alle tot. Dahingesiecht. Zu Staub zerfallen. Ausgelöscht. Für immer.

Die Frau wischte sich mit ihrem blassgelben Trägershirt den Schweiß von der Stirn und fuhr sich mit der Hand durch die kurzen, verklebten Haare.

Es blieb ihr keine andere Möglichkeit, als sich in eins der Gebäude zu flüchten und zu versuchen diesem Untier durch ein geschicktes Manöver zu entkommen.

Dieser verflixte Kerl! Konnte er ein moderner Menschenfresser sein? Sah sein Körper deshalb so wohlgenährt aus?

Ohne die Existenz eines Plans preschte sie spontan in ein zerfallenes Kaufhaus, in der Hoffnung sich dort verstecken zu können oder einen Übergang zu einem anderen Haus zu entdecken.

Die Treppenstufen waren schwer zu steigen – sie waren kaum erhalten und bröckelten, sobald die Frau den Fuß darauf setzte. Mühsam rannte sie nach oben. Sie verstärkte ihre Laufkraft, indem sie sich mit beiden Händen an Mauerlöchern und teilweise erhaltenem Geländer vorwärts zog.

Doch sie kam nicht schnell genug voran. In einer Biegung blickte sie das erste Mal in das blasse, mit einigen reptilartigen Schuppen übersäte Gesicht ihres Verfolgers.

Er befand sich nur noch zwei Schritte entfernt. Als seine Hand nach ihrem Arm schnappte, riss die Frau aus dem Treppenhaus nach links in einen Raum aus.

Hektisch sah sie sich um. Zu ihrer Rechten lagen aufeinander gestapelte Schrankwände, die teilweise verbrannt waren. Asche säumte die Feuerstelle. Daneben befanden sich Stoffreste, die wohl jemandem als Schlaflager gedient hatten.

Zwei Schaufensterpuppen mit zerstochenem Gesicht standen sich in der linken Ecke gegenüber. Ansonsten war der Raum leer und im Gegensatz zu vielen anderen Ruinen recht gut erhalten. Das Einzige, was fehlte, war die Mauer gegenüber der Tür, aus der sie herausgeschossen kam.

Hektisch sah sie sich um. Wohin sollte sie laufen? Welche Möglichkeiten der Verteidigung blieben ihr? Sie legte die Hände an die Hüften und krümmte sich vor Seitenstiche. Der Jäger erschien in der Tür und besetzte den Fluchtweg, wie ein Mühlestein einen strategischen Knotenpunkt.

Sie rannte zu dem großen Loch, das die Raumbegrenzung ersetzte, und blickte hinab. Cux lag unheimlich ruhig ihr zu Füßen und sah aus wie eine Miniaturstadt über die ein Tornado hinweggefegt war.

Nirgends regte sich Leben. Der Himmel wechselte langsam von einem Grau-Grün in ein Anthrazit unterlegtes OckerBraun-Gemisch und kündigte die Nacht an. Am Horizont erspähte sie das Meer oder zumindest vermutete sie, dass es das Meer war, denn es erinnerte eher an Öl.

‹Los, Stadt›, wünschte sie lautlos, ‹fang an zu leben. Los, lebe!› Doch es gab niemanden, der ihr helfen konnte. Sollte sie springen und ihrem Leben selbst ein Ende setzen? Zumindest die Einsamkeit wäre beendet.

Sie hörte Schritte hinter ihrem Rücken und fuhr herum. Nervös zog sie ihre Jeanshose hoch, die ihr längst zu groß geworden war.

Mit aufrechtem Gang schlenderte das Reptilienwesen auf sie zu. Er kam Stück für Stück näher, drängte die junge Frau an den Abgrund. Ihre Fersen ragten bereits über den Abgrund. Es bot sich ihr keine Fluchtmöglichkeit, und der Selbsterhaltungstrieb hinderte sie an der Selbstzerstörung. Verflixte Solitude! Wieso war sie nicht stark genug morbide Verzweiflung heraufzubeschwören?

Dann trat der Jäger in ihre Aura ein. Er durchbrach den Anstandsabstand, schob seine Fußspitzen an ihre Turnschuhe heran. Instinktiv versteifte sich ihr Körper, als hätte sie eine Eisenstange verschluckt. Sie konzentriert sich auf ihre Balance. Ein befremdlicher Geruch von getrocknetem Lehm und Kräutern umhüllte ihn.

Sie ließ ihren Blick über seine Körperlandschaft schweifen und betrachtete nervös die Schuppen. Grün mit schwarzen Schlieren durchzogen bedeckten sie seinen Körper, wie Lederflecke.

Die Muskelstränge seines Oberkörpers stachen gegen die gespannte Haut. Hervortretende, blaue Adern auf seiner Stirn verliehen ihm ein düsteres Aussehen.

‹Der Kerl braucht mich nur mit einer Fingerkuppe zu berühren und ich falle wie ein Stein zu Boden›, schoss es ihr durch den Kopf.

Sie musste ihren Hinterkopf in den Nacken legen, um ihm in die Augen sehen zu können, was ihre Balance erschütterte. Trotz seiner körperlichen Überlegenheit hielt sie dem stahlharten Blick des Ungetüms stand. Seine Iriden waren Echsenaugengelb, doch erdballrund, wie bei Menschen.

Seine Haut schimmerte blass, wie die ihre, war aber bei weitem nicht so spröde und aufgerissen. Nahrung und Wasser aufzutreiben in dieser Zeit des Nachglühens erwies sich als äußerst schwierig.

Weshalb sah sein Körper gesund aus? Woher kamen die vereinzelten Schuppen auf seiner Haut und was zur Hölle wollte er von ihr? Er sah nicht wirklich aus wie ein Mutant. Blitzschnell zog sie das Messer aus dem Schaft und zielte in Richtung seiner Kehle. Der Pegel ihres Blutdurstbarometers befand sich im negativen Skalabereich.

Ihr Bedarf nach Konfrontation war schwindend gering, doch Sterben wollte sie ebenfalls nicht. Federleicht fing das Wesen ihre halbherzige Attacke ab. Der Jäger umgriff ihr knorriges Handgelenk mit seiner Pranke.

Durch die Aktionen geriet die Frau ins Wanken. Ihre Fersen fühlten keinen Widerstand. Panik verwirrte ihre Gedanken. Sie spürte bereits den Luftzug, der ihren Fall ins Nirwana begleiten würde.

Ihr Körper bebte. Ihre Hände fuchtelten wild in der Luft herum. Der Drang sich einfach nach hinten fallen zu lassen wuchs. Es war wie ein fataler Sog.

«Solitude!»

Der Aufschrei des fremdartigen Wesens ließ die Panik verstummen. Seine Stimme klang wie entferntes Donnergrollen.

Ihr Bewusstsein sammelte sich und sie blickte ihn erstarrt an. Noch immer hielt er ihre Hand mit dem Messer fest. Nur sein Griff hinderte sie daran, zu fallen und zerschmettert zu werden.

Sie schaute ihn irritiert und so deutete er mit dem Kopf auf ihren Unterarm. Seine Gesichtszüge verrieten keinerlei Gefühlsregung. Doch in seinen Augen meinte sie einen Funken Neugier zu erkennen. Sie sah, worauf er anspielte und musste unweigerlich grinsen. Blutkrusten zierten ihren Arm. Undeutlich waren die Buchstaben ‹S-o-l-i-t-u-d-e› zu erkennen.

«Ein Akt der Verzweiflung.»

‹Wieso spreche ich mit ihm›, rügte sie sich. ›Er will mich niederstrecken und ich mache Konversation. Absurd.›

Sie versuchte die Hand, in der das Messer lag, frei zu bekommen, aber er hielt ihr Handgelenk fest. Unerwartet führte er die Klinge zu seinem Hals. Er rümpfte die Nase und blickte grimmig er auf sie herab. Was zur Hölle hatte er vor? ‹Es benötigt nur eine klitzekleine Bewegung meiner Finger›, tagträumte sie, ‹und das Messer tüncht seinen Hals blutrot.› Vielleicht konnte sie es sogar schaffen seine Kehle zu durchtrennen. Ihre Chance war gekommen! Und dieses Untier hatte sie ihr auf einem Silbertablett serviert.

Wer in dieser heruntergekommenen Welt überleben wollte, musste töten! Die Devise hieß ‹Töten oder getötet› werden. Es gab nur die Rolle des Löwen oder der Antilope. Fehler rächten sich auf der Stelle – und sie musste seinen Fehler ausnutzen oder drauf gehen. Wer Angst zeigte, starb. Wer zögerte, starb. Und sie zögerte bereits zu lange.

«Ich bin und bleibe eine Antilope.» Sie nahm die Klinge von seinem Hals und suchte vergeblich nach einer Irritation, einer einzigen Regung auf seinem befremdlichen Gesicht. Er schien sie nicht zu verstehen.

Sie erschrak, als er ihr das Messer aus der Hand schlug. Klirrend fiel es auf den Boden und blieb vor einem verzierten Stuhlbein liegen, dessen Eichenholz so aussah, als hätte es jemand eingeknabbert.

‹Fehler rächen sich›, schoss es ihr wie ein Blitz durch den Kopf, ‹aber ohne Widerstand werde ich nicht untergehen.› Ihre Hände stemmten sich mit aller Kraft gegen seine Pranken. Die fehlende Nahrung raubte ihr jeglicher Stärke. Erfolglos kämpfte sie gegen dieses Untier an.

Sie kam sich vor wie David, der gegen Goliath antrat. Dennoch siegte David mit Schläue. Geist über Materie. Aber die Einsamkeit hatte dem Wahnsinn zuviel Raum in den Gehirnwindungen überlassen. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Keine einzige Idee keimte in ihr auf, um sich mit Raffinesse aus dieser Misere heraus zu manövrieren.

«Jetzt hab ich dich, du Scheißkerl!»

Eine dritte Person hatte unbemerkt die Arena betreten.

Der menschenähnliche Kerl mit den Grün schimmernden Schuppen und dem ledernen Lendenschurz flog herum und zog sie dabei auf sicheres Terrain fern ab vom Abgrund. Knurren und Zischen suchten sich den Weg zwischen seinen dünnen Lippen hindurch. Er kniff die Augen zusammen und fixierte den Gegner, der an der Tür stehen blieb und einen Speer auf ihn richtete.

Ein Mann. Ein Mensch.

Erleichterung durchströmte sie wie Wärme. So lange hatte sie nach einem puren Homo Sapiens gesucht und nun stand er endlich vor ihr

Tränen stiegen ihr in die Augen, doch ihr blieb nicht die Zeit, sich einer Sentimentalität hinzugeben.

Der junge Mann in torfbraunen Shorts und violettem Kapuzenshirt trat einen Schritt auf die befremdliche Kreatur zu und täuschte vor, den Speer zu schmeißen. Aufgeschürft waren seine Knie. Blutkruste zierten sie wie rote Knieschoner. Die Beine waren zerkratzt und seine Füße steckten in goldenen Riemchenschuhen, die eher an einen Frauenfuß passten. Der Speer bestand aus einer Fahnenstange, an dessen Ende ein spitzer Stein mit einer Kordel gebunden war.

«Verfluchte Höllenbrut, ich rammt dir das hier ins Herz!» Ein erneuter Schritt in seine Richtung folgte.

«Dich an schwachen Frauen vergreifen – das kannst du.» Laut lachend hob er den Speer.

«Jetzt musst du dich einem richtigen Kerl stellen.»

Wieder tat er so, als wollte er die Waffe durch die Luft sausen lassen. Doch sie blieb in seiner Hand liegen.

Die Frau zuckte bei jedem vorgetäuschten Wurf zusammen, während der schuppige Jäger seine Maske der Ungerührtheit aufbehielt. Noch immer umgriff er ihr Handgelenk.

Sie musste etwas unternehmen. Auf keinen Fall durfte sie länger wie versteinert herumstehen.

Löwe oder Antilope. Jäger oder Gejagter. Blitzschnell trat sie nah an den Brustkorb ihres Kontrahenten heran und hob ihr Knie mit einer solchen Wucht, dass selbst die Glocken der Münchner Peterskirche zerborsten wären.

Ihr Angriff erzielte die gewünschte Wirkung. Der Jäger gab ihre Hand frei, fiel mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Knie und krümmte sich.

«Lauf!»

Der Mann mit dem Speer winkte die Frau hektisch heran. Sie rannte zur Tür und preschte die Treppenstufen hinunter, als wäre sie beim Stiertreiben durch die Straßen Madrids. Auch dieses perfide Spektakel hatte der Big Bang ausgelöscht. Zu ihrer Verwunderung folgte ihr der Mann mit den Riemchenschuhen.

«He, willst du ihn nicht zur Strecke bringen?»

«Ich bin doch nicht verrückt und trau mich nah an dieses Monster heran.»

Er lachte peinlich berührt.

«Lauf! Wir müssen fort sein, bevor er seinen Schmerz überwindet.»

Sie stolperte mehr die Stufen hinab, als dass sie lief.

Ihr ging die Puste aus, aber weitere Schwächen konnte sie sich nicht leisten.

«Du bist mir ein Held.»

Schwer atmend erreichten die Flüchtenden die Tür im Erdgeschoss und fielen ins Freie. Nacht umgab sie, aber dunkel war es trotzdem nicht. Das Firmament präsentierte ein mit Anthrazit übertünchtes Ocker.

Der Retter umfasste ihren Oberarm und zog sie mit sich.

«Ich habe nur geblufft. Wir müssen fort von hier.»

«Und wohin?» Ihr Hals brannte, weil er seit der Katastrophe nur verseuchtes Wasser getrunken hatte – und davon wenig; weil die Luft, die ihre Lungen durchspülte, wie Abgase ihre Schleimhäute traktierten.

«Nicht stehen bleiben.»

Seine Worte klangen wie eine Bitte und waren dennoch voller Inbrunst. Das Timbre höllischer Angst schwang unterschwellig mit.

«Wir haben eine kleine Festung. Wenn wir dort hingelangen, sind wir sicher.»

«Wir?» Ihre Schritte verlangsamten sich. Die Frau krallte sich in sein durchlöchertes Shirt, so dass er stehen bleiben musste, und rüttelte an seinen Schultern.

«Du meinst es gibt in Cux weitere Menschen?» Er riss sie mit sich.

«Ich sagte, nicht stehen bleiben. Verdammt! Das nächste Mal werden wir kein Glück haben. T’har wird uns nicht noch einmal davon kommen lassen.»

Artig beschleunigte sie, doch das Verlangen nach mehr Informationen ließ sich nicht unterdrücken. «Bitte. Leben in Cux noch mehr Frauen und Männer, gar Kinder, keine Mutanten, sondern Menschen?»

«Wir sind fünfzehn. Die Umstände sind schlecht. Du wirst es selbst sehen. Die Sand’hor und Alligadronen belagern uns. Kaum Essen. Kaum Wasser.»

Zahlreiche Fragen quälten sie, aber er befahl ihr still zu sein. Hatten diese Menschen das «Willkommen in Cuxhaven»- Schild mit einem Holzstück abgedeckt, das den neuen Namen der Nordseestadt, Cux, bekannt gab?

Wie zwei Bucklige schlichen sie vorwärts, versteckten sich hinter ausgebrannten Telefonzellen und zerbrochenen Neonreklameschildern.

Der Fremde schaute immer wieder ängstlich zurück, zuckte bei jedem Knacken und Knarren zusammen. Seine Nervosität steckte sie an.

Als seine Arme ihr urplötzlich den Weg versperrten, wusste sie, dass die beiden ihr Ziel erreicht hatten. Schweigend folgte die Frau ihm über eine kleine Lichtung aus Schotter.

Vor ihnen tauchte ein Gebäude ohne Dach auf. Es lag kränkelnd am ölfarbenen Meer, das die junge Frau vom zerstörten Kaufhaus aus gesehen hatte.

Geduckt liefen sie zu einem Eisentor, in das ‹Zuflucht› eingeritzt war.

Das Lagerhallenschild mit der Aufschrift ‹Hansens Fischverwertung› war mit Blut übermalt, die Buchstaben jedoch schimmerten durch die Krusten durch.

Ein bärtiger Mann bewachte das Tor von einer Mauer aus. Ihnen wurde geöffnet. Erleichtert zwängte die Frau sich hinter ihrem Retter durch den Spalt – sofort fiel das Tor knarrend wieder ins Schloss.

Drei

Der Tag neigte sich dem Ende zu und Sid’he war dankbar, einen weiteren Schritt in Richtung Tag der Vergeltung gemacht zu haben. Welchen Sinn hatte es mit pöbelndem Unrat zusammenzuhausen, während die Jahre dahinschwanden?

Längst hatte ihr Volk seine Bestimmung auf dem Erdball vergessen. Es lebte sinnlos vor sich hin, anstatt den Göttern, die in ihren Brustkörben hausten, zu dienen, wie es sich für eine Priesterkaste gehörte.

Der Lab’san’dar war an die Stelle der Götter gerückt. Sie huldigten und folgten ihm, obwohl er nicht einmal ihrer Religion angehörte.

Sid’he sah mit zusammengekniffenen Augen zu den Schlammlöchern der grünen Kolosse hinüber und stieß einen verächtlichen Laut aus, der sich wie Krähenkrächzen anhörte und die Stille des Gartens störte.

Sie konnte immer noch nicht glauben, dass das sakrale Wasser benutzt wurde, um für die Alligadronen ein Suhlgebiet herzustellen.

«Geht es dir gut, meine Liebe?» Ma’hn legte fürsorglich den mit Altersflecken übersäten Arm um ihre Schwester.

Wie jeden Abend hockten die beiden Sand’hor im ausgedörrten Garten und blickten auf das ölfarbene Meer hinaus. Nicht einmal eine Brise wehte und ließ die wenigen, ausgetrocknete Blätter, die noch an den knorrigen Apfel-, und Birnenbäumen hingen, tänzeln.

Das Meereswasser machte die Bäume, Wiesen und Sträucher krank, anstatt ihnen neue Kraft zu schenken, um von neuem zu erblühen. Selbst das Quellwasser aus dem heiligen Bassin der Sand’hor konnte die Natur im Garten nur schwerlich am Leben halten, so dass die Völker des Paktes gerade genug Nahrung hatten, um zu überleben.

Sid’he und Ma’hn – zwei ältere Damen, Schwestern ihrer Generation. Die Inzucht machte sie zu entfernten Verwandten. Das ganze Volk der Sand’hor verschmolz nach der großen Wende zur Blutschande. Das sollte sich bald ändern.

Die Vereinigung mit anderen Rassen war Sünde, doch erschien sie in den Augen der meisten notwendig.

Sid’he wusste, ihre Schwester würde nicht eher Ruhe geben, bis sie eine Erklärung erhielt, damit sie ihr Helfersyndrom befriedigen konnte. Aber um Sid’he inneren Frieden zu schenken, musste Ma’hn die Welt umkrempeln, und dazu war ihr apfelbackiges Gegenüber nicht fähig.

«Eigentlich ja», log sie, während sie ihren blütenweißen Turban richtete.

«Eigentlich?» Ma’hn blickte sie mit großen Augen fragend an. Ihre Pupillen erschienen im Vergleich zu ihrem zierlichen Körper unproportional groß.

Wieso musste sie immer sticheln, bis sie alles Verborgene hervorgeholt hatte? «Es ist alles, wie immer.»

Verlegen knetete Sid’he ihr Gewand und bildete Wulste aus dem Chiffon. Überlegungen, wie sie die Unterhaltung auf ein anderes Thema lenken konnte, beschäftigten sie. Ma’hn grinste wissend. «Das ist nicht genug für dich, oder?»

«Du kennst mich einfach zu gut.»

«Meine Liebe, ich durchschaue dich wie Glas. Dein Blick ist hart. Deine Gesichtszüge sind versteinert. Dennoch erkenne ich als Einzige die Regungen hinter der Maske.»

Sid’he lachte peinlich berührt. Jemanden, der in der Lage war ihre geheimsten Gedanken zu lesen, konnte sie beim besten Willen in diesen heimtückischen Zeiten nicht gebrauchen.

«Also?» Ma’hn hob fragend die schmalen Augenbrauen. Verzweifelt seufzte Sid’he. «Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Richtige tun.»

«Du sprichst in Rätseln. Was meinst du mit ‹wir›? Du bist eine von drei Vorsteherinnen der Sakral-Ausbilder. Du solltest dich glücklich schätzen, diejenigen zu leiten, die den Nachwuchs auf den heiligen Weg bringen. Ich bin dagegen nur eine kleine Lehrmeisterin.» Ma’hn zuckte mit den Schultern.

«Machen wir etwas grundlegendes Falsch in der Einweisung der Jüngeren?»

Vehement schüttelte Sid’he ihren Kopf. «Das ist es nicht, Schwester. Ich meine alles.»

«Du meine Güte, was heißt denn nun schon wieder alles?» Ma’hn klimperte unruhig mit ihren langen Wimpern, obwohl sie sonst ein äußerst geduldiges Geschöpf war. Sid’he musste vorsichtig mit ihren Äußerungen sein. Ihre Schwester folgte einer anderen Gesinnung als sie. Ma’hn verhielt sich stets regeltreu, diente dem Lab’san’dar bedingungslos und fügte sich in die bestehenden Strukturen. Niemals entstünde in ihr der Wunsch nach Veränderung, gar gewaltsamer Natur. Die Vorsteherin dagegen wusste, was sie wollte! Die Sand’hor beschworen ihren eigenen Untergang herauf und dies hieß es zu verhindern.

«Glaubst du, unser Volk ist glücklich mit dem Pakt, der zwischen uns und diesen Barbaren geschlossen wurde?» Ma’hn rümpfte die Nase.

«Du solltest nicht derart abfällig über die Alligadronen reden. Damit stellst du sie auf die unterste Stufe, gemeinsam mit der menschlichen Rasse. Wenn das jemand hört...»

Unsicher blickte sie in alle Richtungen, um zu sehen, ob sich jemand in der Nähe befand, der ihnen lauschen konnte. Doch die anderen Gruppierungen saßen weit entfernt.

«Was heißt schon glücklich? Nur durch das leidige Abkommen ist unser Überleben gesichert.»

Sid’he schmiss einen Erdklumpen in das schwarze Meerwasser. Kreisförmige Wellen formierten sich. «Wir könnten es ohne sie schaffen.» «Wir brauchen den Lab’san’dar.»

«Nein!» Blanker Zorn stieg in Sid’he auf. «Er gehört nicht zu unserer Rasse. Er wird nie einer von uns sein. Wenn du mich fragst, verfolgt er eher die Interessen der Alligadronen als unsere.»

Die kleine Ma’hn schien außer sich. Wild gestikulierend unterstrich sie ihre Ansprache. «Meine liebe Schwester, mit derartigen Gedanken möchte ich mein Gehör nicht beschmutzen!

Er liebt uns und tut alles für unser Volk, denn es ist auch seins. Du machst dich strafbar, wenn du so redest. Hüte deine Zunge in Zukunft!» Empört erhob sie sich, strich den Sand von ihrem weißen Chiffongewand und stolzierte von dannen.

«Hab ich’s doch gewusst!»

Sid’he warf fluchend einen weiteren Erdklumpen ins Wasser. Sie schwor sich, den Mund zu halten, bis der richtige Zeitpunkt kam. Dann würde ihr persönlicher Augenblick des Triumphes kommen.