Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

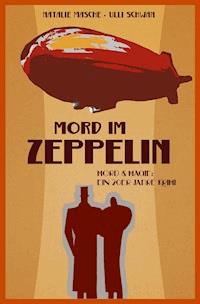

Geister, Séancen, verschwundene Juwelen, gestohlene Croissants und dann auch noch Mord? Miro und Rebeka Berlioz sind sich einig: an Bord des Zeppelins Demetrio geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ist es Zufall, dass die Cabes, Geisterjäger und berühmte Autoren, an Bord sind? Wird das Luftschiff wirklich von einem Geist heimgesucht oder nutzt jemand nur die gute Gelegenheit, um die abscheuliche Gräfin von Brauntroet zum Schweigen zu bringen? Verdächtig ist fast jeder an Bord, denn alle hätten einen guten Grund für einen Mord: die beiden französischen Militärs, der schottische Lord, die schweigsame Zofe, das mysteriöse Medium, der abenteuerlustige Pilot oder der deutsche Industrielle. Zwischen San Francisco und Berlin, hoch über den Wolken, haben die Hobbydetektivin und der Bühnenmagier nur drei Tage Zeit, um mit Köpfchen und Finesse den Fall zu lösen – und weitere Tote zu verhindern! "Mord im Zeppelin" von Natalie Masche und Ulli Schwan ist eine humorvolle Hommage an die bekannten und unbekannteren Detektive aus Landhaus- und Noir-Krimis. Im historischen Ambiente der goldenen Zwanziger ermitteln die beiden Amateur-Detektive Miro und Becky wie einst Nick und Nora mit Esprit und Cocktails nicht nur den Mörder, sondern auch das ein oder andere Geheimnis ihrer Mitreisenden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 581

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Warum soll der Tisch nicht rücken? – Der Klügere gibt nach!(aus »Dr. Mabuse, der Spieler«)

In den Straßen von San Francisco

Samstag, 21. April 1923, San Francisco, Amerika

Mit einem forschen Hüftschwung warf Rebeka Berlioz die Tür des Taxis zu, was die Federn an ihrem Hut zum Schwingen brachte. Voller Tatendrang hakte sie sich bei ihrem Mann unter, der gerade den Taxifahrer bezahlte und durch die Aktion aus dem Gleichgewicht geriet.

»Stimmt so!«, rief er noch, bevor sie ihn herumzog, fort von dem Auto. Das Abendkleid aus rauchblauer Seide hatte die gleiche Farbe wie ihre Augen. Blondes, zu einer Wasserwellenfrisur gelegtes Haar wurde von einer silbernen Spange gehalten. Mit schnellen Schritten ging sie über die schmale Straße, hin zu ihrem Hotel, das sich zwischen die imposant hinaufragenden Gebäude schmiegte.

»Warum hast du es so eilig?«, fragte der untergehakte Miroslav Berlioz. Er war schlank gewachsen und von dunklem Teint, die schwarzen Haare perfekt frisiert. Braune Augen, in denen kindlicher Schalk schimmerte, blickten die Frau an seiner Seite neugierig an.

Alle Einwände die den Abend betrafen, waren verschenkt, das wusste Miro, denn Becky war heute nicht dazu aufgelegt, sich in irgendeiner Weise zurückzuhalten. Und warum sollte sie auch? Diese Nacht war ihre letzte in San Francisco und sie genoss es, Feste zu feiern.

Mit einem strahlenden Lächeln in Richtung des erschreckten Gentlemen, der gerade aus dem hell erleuchteten Eingang des Hotels Excelsior trat, drängte sie sich an ihm vorbei und – Miro im Schlepptau – in die Lobby.

Es war eine Vorhalle, die eher eine noble Klientel ansprach und sich dabei bemühte einzigartig zu sein, aus all den unzähligen Hotels hervorzustechen, die so gleich wirkten. Trotz seines geschulten Auges und den jahrelangen Reisen rund um die Welt konnte Miro jedoch nicht den Finger darauf legen, was diesem Haus fehlte und andere seiner Art dagegen aus der Masse hervorhob. Jedem Hotel waren die gleichen Ingredienzien eigen: Empfangstheke, Aufenthaltsraum mit bequemen aber stilvoll teuren Möbeln, geschäftige Hintergrundgeräusche von gedämpften Besprechungen, Schuhen und Gepäckkarren, wie hier bereichert vom hellen Klingeln der Aufzüge und dem leisen Klimpern des Pianospielers.

Doch manchmal war da mehr, eine Atmosphäre des Nach-Hause-Kommens oder des Besonderen eben. In diesem Hotel fehlte sie, obwohl es weder an der Einrichtung noch am Service etwas auszusetzen gab, wie er in den letzten Wochen hatte erfahren können.

Miro sah seine Frau an. »Hier endet dann also unser Abend. Ein würdiger Abschluss für …«

Bevor er den Satz beenden konnte, unterbrach ihn Becky lächelnd. »Aber nein, mein Lieber, du denkst doch nicht, dass ich nicht noch eine letzte Überraschung für dich hätte?« Ihre Augen glitzerten, als sie das sagte.

Sie drehte sich um und zog ihn mit Schwung in Richtung der drei Aufzüge im hinteren Bereich des Foyers. Vorbei an der fast deckenhohen Palme in der Mitte und den beiden mit rotem Samt bezogenen Chaiselongues daneben. Vor dem mittleren Aufzug blieb sie stehen.

Neben ihnen ging mit einem leisen Quietschen die Messingschiebetür des anderen Aufzugs auf und Miro warf einen Blick zur offenen Tür.

»Warte«, sagte Becky und grinste lausbübisch. »Wir müssen diesen Aufzug hier nehmen.«

Der im gleichen Moment auch mit einem leisen Surren vor ihnen hielt. Miro wurde mit einer kleinen Handbewegung in die Kabine gewunken, während sich Becky noch einmal verschwörerisch umsah, bevor auch sie in den Aufzug trat. »Hallo Eddie, die Ananas bitte«, sagte sie zu dem Aufzugführer und zwinkerte ihm dabei zu.

»Alles klar, Misses Berlioz, wird sofort gemacht.« Eddie, der Liftboy, drückte auf eine Taste mit einem großen »P«, grinste dann und steckte die Daumen in die Taschen seiner Pagenuniform. Der Aufzug fuhr sacht hinauf.

Miro sah seine Frau mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Er wusste, dass sie heute mit dem Direktor des Hotels zu Mittag gegessen hatte, um eine mögliche Investition in sein Haus zu besprechen. Das war ihr Auftrag auf dieser Reise gewesen: Während er im Westen der USA eine Reihe von Zaubershows abgehalten hatte, mit überragendem Erfolg, wohlgemerkt, hatte Becky im Namen ihrer Familie mit einigen Hotels verhandelt, um das Auslandsgeschäft der Hoteliers Rose zu erweitern.

Eine große Aufgabe, in die sie bravurös hineingewachsen war, wie er zugeben musste.Sie hatte ein Talent dafür, das Außergewöhnliche zu finden. Als er sie kennengelernt hatte, war sie eine der üblichen Damen der guten Gesellschaft gewesen, ihre Tage hatten aus Kaffeekränzchen, Spendengalas, Lokaleröffnungen, Abendessen, Revuen und ungezählten Umtrünken bestanden. Ein Leben mit Klatsch und Tratsch, hunderten Bekannten und wenigen Freunden.

Als dann vor fast einem Jahr, kurz nach ihrer schicksalhaften Begegnung in Marienbad, Beckys Vater gestorben war, änderte sich das alles grundlegend. Das leichte Leben einer reichen jungen Dame aus guter Gesellschaft war beendet, stattdessen begann sie, ihren älteren Bruder tatkräftig bei der Führung der Hotels zu unterstützen, aus denen die Familie ihren Reichtum bezog.

Plötzlich waren nicht mehr Gesellschaften Beckys Lebensmittelpunkt, sondern Gewinnmaximierung, Umsatz, Steuern und Verantwortung für hunderte Angestellte. Miro war überrascht gewesen von dieser Rebeka Rose, die sich den Gerüchten zum Trotz pragmatisch und ohne zu zögern in ihre neue Rolle eingefunden hatte.

In einem Punkt hatte sich Becky aber nicht verändert: Sie genoß das Leben – und damit auch das Feiern – immer noch in vollen Zügen. Vielleicht gerade wegen der Verluste in ihrer Familie. Er war also gespannt, was sie für den heutigen Abend arrangiert hatte.

»Ich wusste gar nicht, dass das Hotel ein Penthouse hat«, sagte er neugierig. »Und man kann es nur mit diesem Lift erreichen?«

Das stolze Grinsen des Liftboys strahlte mit den frisch polierten Knöpfen seiner Uniform um die Wette. »Is' nur für besondere Gäste, das Stockwerk da.«

Mit einem leisen Glockenschlag hielt der Aufzug – vor einer Wand aus roten Ziegeln.

Miro lächelte, denn er hatte eine ganz bestimmte Idee. »Kein Stromausfall, vermute ich«, sagte er leichthin, »eher eine Geheimtür, nicht wahr?«

Becky nickte anerkennend. »Eddie, wenn ich bitten darf.«

»Klar, Misses Berlioz.« Der Liftboy zog die Messinggitter beiseite, drückte auf einen der Ziegelsteine, und ging dann wieder einen Schritt zurück in seine übliche Position neben den schimmernden Hebeln und Knöpfen der Bedienelemente. »Viel Vergnügen!«, gab er ihnen noch mit auf den Weg.

Im Mauerwerk waren jetzt die Umrisse einer Tür zu erkennen, die sich schwungvoll öffnete. Stimmengewirr, Rauch und Charleston-Musik quollen durch die Öffnung in den Aufzug. Miro gab Becky einen flüchtigen Kuss; das hier war ganz gewiss etwas nach ihrer beider Geschmack. Eine Flüsterkneipe, ein Speakeasy, in dem man tanzen und trinken konnte.

Er sah sich um, sog lächelnd die übermütige Freude und Begeisterung der Menschen in diesem Raum ein, die sich mit dem Duft teurer Parfüms und billigen Alkohols vermischten und folgte seiner Frau in das lebhafte Gedränge.

Die Band legte gerade einen flotten Charleston hin und die Beine der Tanzenden auf der winzigen Tanzfläche in der Mitte des Raumes flogen durch die Luft. Frauen in knappen Kleidern und Männer in Hemd und offener Weste tanzten lachend zu der schnellen Musik, warfen ihre Arme in die Höhe und sangen die Zeilen des bekannten Liedes so fröhlich wie schief mit. Mit eleganter Professionalität hielt die Combo Takt und Melodie, trotz des ausgelassenen Gesangs der Gäste.

Becky winkte nach links und rechts und begrüßte unterwegs einzelne Personen. Auch Miro musste die ein oder andere Hand schütteln. Während unseres Aufenthaltes in San Francisco scheinen wir wirklich einen Menge Menschen kennengelernt zu haben, dachte er amüsiert. Und sie alle hatten anscheinend die gleiche Vorliebe für verrauchte kleine Kaschemmen, wie seine Frau und er.

Rund um die Tanzfläche standen eng aneinander kleine runde Tische mit zwei oder mehr Holzstühlen. Ebenso wie auf der Tanzfläche drängte sich auch hier eine fröhlich feiernde Menge. Um sie herum flitzten Kellner, hin und her wie eifrige Bienchen, bemüht jeden Wunsch so schnell wie möglich zu erfüllen.

Seit vor ein paar Jahren der Alkoholgenuss in den Vereinigten Staaten verboten worden war, tranken die Menschen so viel wie nie zuvor. Tja, dachte Miro, was verboten ist, wird eben interessanter. Allerdings war das Alkoholgeschäft nun in den Händen von Verbrechern. Doch da die Leute ihren Durst nicht verloren hatten, zuckten sie einfach mit den Schultern, zahlten die hohen Preise für ihren Whisky, Wodka oder Selbstgebrannten und feierten weiter wie zuvor.

An der linken Wand war die Bar: Zwei Barmänner bedienten sich aus einem hohen, schlichten Regal und mixten wenig Alkohol mit viel Saft und Eis zu Cocktails zusammen, die dann auf die glattpolierte Holzablage gestellt wurden. Von dort holten die Kellner die bestellten Getränke ab. Die Bienenkönigin kann stolz auf ihr Volk sein, dachte Miro während er fasziniert Barmixer und Kellner bei ihrem Treiben beobachtete.

Er fühlte sich hier pudelwohl. Wie in den vielen Stunden in den Pariser Cafés, als er selbst so manche Stunden in ähnlichen Kneipen verbracht hatte, ohne zu wissen, ob er für die Nacht ein Bett finden würde. Er hatte mit seinen Kumpels bis in die Morgenstunden diskutiert, über Mechanik und Politik, Liebe und Kunst, manchmal auch selbst gekellnert, um sich ein paar Francs dazu zu verdienen. Aber so viel er auch in dieser Zeit erlebt hatte, er würde sie nicht wiederhaben wollen, denn er hatte heute, was er sich immer gewünscht hatte.

Mit einem Schritt war Miro bei Becky und legte seinen Arm um ihre Hüfte. Becky strich kurz über seine Hand, dann winkte sie einem Kellner. Der sparte sich den Weg zu ihnen und wies einfach auf einen freien Tisch in seiner Nähe. »Komm mit«, sagte Becky und bahnte sich und Miro einen Weg.

»Na, ich sehe, wir sind in guter Gesellschaft heute Abend«, kommentierte Miro trocken, als sie an einem gut genährten Mann mit buschigem Schnurrbart und eng sitzendem dunkelgrauen Anzug vorbeigingen.

»Wieso?« Becky blickte in die Richtung, in die auch Miro sah.

»Der Herr hier mit dem übergroßen Schnurrbart ist unser hochgeschätzter Bürgermeister,«, erklärte Miro, »und die hübsche junge Dame neben ihm, sieht nicht so aus, wie ich seine holde Gattin in Erinnerung habe ...«

Jetzt grinste auch Becky und ergänzte süffisant:«Und dort hinten sitzen noch ein paar Mitglieder des Stadtrats vor gefüllten Gläsern – und Schulter an Schulter mit einigen der zwielichtigsten Gesellen der Stadt!«

Miro versuchte erst gar nicht, ernst zu bleiben. »Wenn wir feiern, dann immer in der besten Gesellschaft, oder?!«

»Oh Verzeihung, tut mir wirklich leid.« Schon war er auf den nächsten Fuß getreten, der dieses Mal einer jungen, nun ja, Dame war nicht ganz die richtige Bezeichnung, gehörte.

»Macht nix, Schätzchen, hier, ich mach dir Platz.«

Die Stühle an dem Tisch, den sie endlich erreicht hatten, waren recht unbequem, aber kaum saßen sie, war auch schon der Kellner bei ihnen. »Was darf’s sein?«

»Ein Singapur Sling für die Dame und Whisky für mich«, bestellte Miro.

Der Kellner nickte, verschwand ohne ein weiteres Wort.

Miro zog seinen Hut, wollte ihn auf die Tischplatte legen, behielt ihn dann aber lieber in der Hand, da diese mehrere klebrige Pfützen aufwies. Er beugte sich über den Tisch, und sprach laut, um die Musik zu übertönen: »Das ist wirklich eine tolle Überraschung, Becky!«

Sie lachte und wippte im Takt mit ihrem Fuß. »Wusste ich doch, dass dir das hier gefallen würde. Ist es nicht wunderbar, so eine verruchte Lasterhöhle in einem so durch und durch gesetzten Hotel wie dem Excelsior? Vielleicht sollten wir den Alkohol in Deutschland auch verbieten – wenn es so viel Spaß macht, Verbote zu umgehen!«

»Ich glaube, auf Dauer würdest du das nicht mögen«, begann Miro, wurde aber durch die Rückkehr des Kellners unterbrochen. Der stellte ihnen die Gläser kommentarlos hin und wollte schon wieder abdrehen, doch Miros Ausruf ließ ihn stehen bleiben.

»Gütiger Himmel«, entfuhr es ihm. »Ihr Amerikaner!« Irritiert hielt er sein Glas hoch und starrte auf die Eiswürfel, die im Whisky schwammen und leise klirrten. Kurz entschlossen nahm Miro den Whisky und gab ihn dem verdutzten Kellner zurück. »Die nächste Runde unverwässert und unverdünnt, wenn ich bitten darf«, sagte Miro und legte eine zweistellige Dollarnote auf das Tablett.

»Geht klar«, sagte der Kellner und entfernte sich mit einem breiten Grinsen.

»Außerdem«, nahm Miro das Gespräch wieder auf, »kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses lächerliche Gesetz noch lange halten wird.« Er schüttelte energisch den Kopf. »Die Polizei sieht doch auch, dass es eher das Gegenteil bringt.«

»Da bin ich mir nicht so sicher. Die Prohibition hat viele Unterstützer, die denken, ohne Alkohol würde unsere Gesellschaft besser werden.« Becky sah nachdenklich drein.

»Verbote machen niemanden besser«, sagte Miro bestimmt. »Aber lass uns nicht von Politik reden. Das verdirbt uns nur den Abend.«

»Du hast recht«, meinte Becky »Aber die neuen Mischgetränke, wie heißen sie noch? Ach ja, Cocktails, die finde ich gar nicht mal schlecht.«

In diesem Moment kam der Whisky zurück – diesmal ohne das von Miro so empört bemängelte Eis – und gleichzeitig stoppte abrupt die Musik, während die ohnehin schon schwache Beleuchtung weiter gedämpft wurde. Eine erwartungsvolle Stille breitete sich in dem engen Raum aus.

Von einem einzelnen Spot angestrahlt, öffnete sich der Vorhang, der den hinteren Teil der Bühne bedeckte und eine korpulente junge Frau trat heraus. Ihre brünetten Haare waren zu einem modischen kurzen Bubikopf geschnitten und sie trug ein silbern glitzerndes langes Kleid. Sie nickte dem Barmann zu und ging dann mit zielstrebigen Schritten in Richtung der kleinen Empore, auf der die Musiker saßen. Leise setzten diese wieder mit einer Melodie ein.

Die Frau stellte sich hinter das Mikrofon, das inzwischen von einer hilfreichen Hand dort platziert worden war und umfasste die Menge mit einem Blick.

»Heute abend widme ich mein erstes Lied einem ganz besonderen Menschen, den ich sehr vermisse …«

Und damit begann sie zu singen. Ihre volle, leicht rauchige Stimme umschmeichelte die Worte. »My Baby’s eyes are blue as blue as summer skies ...«

Miro sah seine Frau fragend an – hatte sie das etwa arrangiert? Es war das Lied, das er für sie gesungen hatte, an dem Tag, an dem er sie um ihre erste Verabredung gebeten hatte. Doch Becky, die seinen Blick richtig deutete, hob nur die Hände und schüttelte den Kopf.

»My baby’s hair is golden hued the kind I idolize ...«

Und sie hatten dazu getanzt, als Miro sie gefragt hatte, ob sie ab jetzt ihr Leben mit ihm teilen wollte.

»And when my baby’s near I’m happy all the while ...«

Er stand auf und reichte ihr die Hand, um sie auf die Tanzfläche zu entführen, wie damals.

»For there is nothing in this world just like my baby’s smile ...«

Eng umschlungen führte er sie im Takt der Musik zwischen den anderen Paaren hindurch. Becky hatte den Kopf an seine Schulter geschmiegt und die Augen geschlossen, ganz verloren in dem Lied.

Auch Miro lauschte hingerissen der Sängerin, die eine Welt von Gefühlen in ihre Stimme legte.

»Sie ist wirklich gut«, flüsterte Becky Miro irgendwann leise ins Ohr und er nickte.

Das nächste Lied war wieder schnell und sie genossen es, dazu über die Tanzfläche zu fegen, laut singend und lachend. Nach einigen weiteren Liedern kündigte die Sängerin ihr letztes Stück an. Wilder Applaus brandete auf und begeisterte Pfiffe ertönten. Die Band begann eine langsame Melodie und zu dem schmachtenden Gesang sanken sich die Paare erneut in die Arme.

Als das Lied endete, verbeugte sich die Sängerin vor der Combo. Aus dem Publikum rollten Rufe wie »Komm schon«, »Noch eins, Mädchen« oder »Zugabe« durch den Raum, aber sie lächelte nur und schüttelte entschuldigend den Kopf. Die Band legte mit einem schnellen Tanzstück los. Die Rufe verklangen und das Tanzen ging weiter.

Während Miro zielstrebig ihren Tisch ansteuerte und umgehend eine neue Runde Getränke bestellte, verschwand Becky für einen Moment in der wogenden Menge. Als sie wieder auftauchte, war sie nicht allein – hinter ihr ging die junge Sängerin, die sie gerade so begeistert hatte.

Becky strahlte. »Ich habe tolle Neuigkeiten«, rief sie und ließ sich auf ihren Stuhl fallen, während sie mit einer Hand noch einen weiteren vom Nebentisch heranzog. »Annett wird uns nach Berlin begleiten und im Hotel Rose singen! Ist alles besprochen!«

»Aber Becky«, sagte Miro, obwohl er wusste, dass es keinen Sinn hatte, ihr etwas auszureden, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hatte, »wie soll das gehen? Wir reisen morgen ab und abgesehen davon, dass sie erst packen muss, hat sie vermutlich ein Engagement hier in San Francisco.«

»Nein, nein, das ist alles geklärt und kein Problem«, Becky zwinkerte der Sängerin gut gelaunt zu. »Annett hat gerade kein Engagement und wir fliegen ja erst übermorgen in aller Herrgottsfrühe los. Selbst wenn wir morgen Nachmittag zeitig am Zeppelin sein wollen, hat sie genug Zeit, um zu packen und sich zu verabschieden, wenn wir sie mit dem Auto abholen. Und ich werde morgen früh als Allererstes Mister Barker von der Luftschifffahrtsgesellschaft so bezirzen, dass er uns mit Freuden noch eine weitere Kabine gibt!«

Miro lachte und beugte sich zu Annett hinüber: »Ich hoffe, meine Frau hat sie damit nicht völlig überfahren. Es ist schließlich keine Kleinigkeit, einen anderen Kontinent zu besuchen.« Die letzten Worte sagte er mit einem strengen Blick zu Becky.

Seine Frau winkte ab. »Ach was, papperlapapp, es ist doch nur ein Engagement und nicht gleich für das ganze Leben. Und es ist ein Abenteuer, nicht wahr Annett?«

Die Sängerin nickte. »Also ich freue mich über das Angebot. Es rettet mir sozusagen das Leben!«

Becky strahlte erst sie, dann Miro an. »Siehst du, ich bin eine Lebensretterin, was sagt man dazu!«

Miro schüttelte amüsiert den Kopf. »Nehmen Sie meine Frau nur nicht allzu ernst, Miss ...«, er stoppte, weil ihm auffiel, dass er ihren Namen gar nicht kannte.

»Jennings, Annett Jennings, aber sagen Sie Annett zu mir«, erklärte sie daraufhin.

Dann übernahm Becky wieder die Initiative. »Ein neuer Vertrag, das müssen wir nun wirklich feiern! Miro«, sie drehte sich zu ihrem Mann, »bitte besorge Annett doch auch etwas Anständiges zu trinken. Und Sie, Annett, müssen mich Becky nennen. Ihr Auftritt war übrigens wirklich wundervoll.«

»Dein Wunsch ist mir Befehl.« Mit diesen Worten erhob sich Miro, um einen Kellner zu suchen.

Becky wandte sich dagegen noch einmal an die Sängerin: »Ich hoffe, mein Mann hatte nicht Recht und ich habe sie völlig überfahren mit meinem Angebot. Aber ich war so begeistert und wir könnten in Berlin ein wenig frischen Wind gebrauchen.«

»Nein, ich meinte das ernst. Liebe Misses Berlioz«, sie korrigierte sich, »Becky, ihr Angebot kommt zu einem perfekten Zeitpunkt. Mein Verlobter ist gerade … ich meine zurzeit …«

In diesem Moment kam Miro wieder an den Tisch zurück – mit echtem Champagner und drei Gläsern.

»Seht mal, was ich Gutes auftreiben konnte.« Triumphierend hob er die Flasche mit dem edlen Gebräu in die Höhe.

»Oh wie schön«, seufzte Becky, »es geht doch nichts über ein Glas Champagner, wenn man etwas zu feiern hat. Und das haben wir ja in der Tat.« Sie nickte Annett zu. »Ich freue mich schon so darauf, mehr von Ihnen in Berlin zu hören, meine Liebe. Sie werden der Hit, da bin ich mir absolut sicher!«

Die Sängerin lächelte Becky an. »Das wäre wirklich toll.«

Miro hatte inzwischen die perlende Flüssigkeit in die Gläser gegossen, und reichte nun jedem ein Glas. »Wir freuen uns, dass Sie sich entschlossen haben, uns nach Deutschland zu begleiten. Ich hoffe, Sie werden Ihre Heimat nicht zu sehr vermissen.«

Annett sah ihre neuen Auftraggeber entschlossen an. »Ein wenig vielleicht, aber ein neues Land ist genau das Richtige, um den Gespenstern der Vergangenheit zu entfliehen.«

Sie musste die Stimme erheben, da im Hintergrund gerade »Toot, Toot, Tootsie« gespielt wurde, bei dem die Tänzer aus vollem Halse mitsangen. Vielleicht lag es an ihrer Stimme oder an ihrem Gesichtsausdruck, aber Miro spürte eine leichte Gänsehaut seine Arme hinaufkriechen bei diesen entschlossen vorgebrachten Worten. Sie hatten etwas Endgültiges an sich und schmeckten nach einem Abschied für immer. Etwas, das auch er schon kennen – und nur schwer akzeptieren gelernt hatte.

Becky sah ihren Mann mit einem kleinen Seitenblick an. Sie war immer schon gut darin gewesen, seine Stimmungen aufzufangen – und eine angespannte Situation zu entspannen.

»Dann mal hoch die Gläser, Ihr Lieben.« Mit diesen Worten hob sie Stimme und Glas und rief fröhlich: »Auf neue Anfänge!«

»Auf das Neue!«

»Auf neue Anfänge und auf die Reise!«, stimmte Annett ein. »Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich mit einem Luftschiff fahren werde!«.

»Ehrlich gesagt, wir auch ein wenig. Es ist auch für uns das erste Mal« antwortete Becky. »Andererseits stand in der Zeitung, dass man es sich eigentlich ganz wie eine Schiffsreise vorstellen muss. Es gibt Kabinen, einen Speisesaal und ein Promenadendeck, Romanzen und Intrigen. Nur eben in der Luft.«

In diesem Moment übertönten laute Stimmen die ohnehin ohrenbetäubende Musik. Am Eingang des Etablissements standen mehrere Kellner und diskutierten mit einigen Männern, die offensichtlich hinein wollten, aber nicht durften. Die immer hitziger werdende Diskussion lenkte die Aufmerksamkeit der Anwesenden jedoch nur kurz ab. Denn schon wurde das nächste schnelle Lied gespielt, dass wieder die Paare auf die Tanzfläche lockte.

Becky und Annett bemerkten die Störung nicht und unterhielten sich weiter. Miros Interesse hingegen war geweckt. Er sah interessiert zur Tür hinüber. Die wild gestikulierenden Männer sahen eigentlich aus wie die meisten anderen hier: Anzug, Hemd, Fliege oder Krawatte, den Hut noch auf dem Kopf.

Die Diskussion schien jedoch immer hitziger zu werden. Einer der Männer drängte sich an dem Türsteher vorbei, einen dunklen Gegenstand in der erhobenen Hand. War das eine Waffe? Wortfetzen waren jetzt zu verstehen.

»Hey, Sie, Moment mal …«

»Lassen Sie mich …«

»Sie können hier nicht so einfach …«

»Zurückkommen, sofort!«

»Wer …«

»Polizei, das ist Polizei glaube ich …«

»Mensch, raus hier …«

»Lass mich … schnell …«

Jetzt sah Miro genauer hin. Die Männer weiter hinten hatten tatsächlich Uniformen an und folgten einigen anderen in Straßenkleidung. Eine Razzia! Er erhob sich, um mehr Überblick zu bekommen.

Langsam wurden immer mehr Gäste auf die Vorgänge an der Tür aufmerksam, die Gerüchte trieben durch die Menge und dort, wo sie ankamen, wurde es hektisch. Männer und Frauen standen auf und reckten die Hälse, um zu sehen, was passierte.

Plötzlich stand auch seine Frau neben ihm. »Miro, was ist los?« Annett war ebenfalls aufgestanden.

»Ich fürchte, wir stecken mitten in einer Razzia fest, mon coeur«, antwortete Miro und hielt weiterhin Ausschau. Die Polizisten waren immer noch im vorderen Bereich des Raums, nahe dem Aufzug, von den Kellnern für den Moment aufgehalten.

»Wo?«, fragte Becky und stellte sich auf die Zehenspitzen. Ihre Stimme klang weniger besorgt, eher neugierig.

Miro zog eine Augenbraue hoch und sah sie fragend an. »Jetzt sag aber nicht, dass eine Nacht im Gefängnis von San Francisco auf deiner Liste der tausend Dinge steht, die du machen möchtest!«

»Wir wären heute Nacht ja in bester Gesellschaft«, antwortete Becky, »und ich war tatsächlich noch nie in einem Gefängnis.« Sie tat so als würde sie die Möglichkeit in Betracht ziehen. »Aber ich glaube, heute wäre nicht so passend. Schließlich muss ich noch Koffer packen!«

Miro ergriff Beckys Hand. »Dann sollten wir langsam gehen, die Kellner können schließlich nicht mehr lange über ihre eigenen und die Füße der Polizisten stolpern.«

Und tatsächlich bewegten sich die blauen Mützen jetzt in den Raum hinein.

Plötzlich knallte es laut. »Raus hier, schnell, raus!« Der leicht hysterische Schrei eines Mannes durchbrach die Ruhe vor dem Sturm und setzte die Menge schneller in Bewegung, als es die Aussicht auf einen Gratis-Drink geschafft hätte.

Chaos brach aus, während die Gäste versuchten, sich hinter der Theke zu verstecken und an den Neuankömmlingen vorbei zur Tür zu drängen. Die wiederum gaben sich Mühe, weiter in den Raum zu kommen, so dass um den Ausgang herum ein einziges Geschiebe und Gedränge entstand und keiner mehr irgendwo hinkam.

Becky gluckste. »Das hatte ich mir immer anders vorgestellt.«

Der Kellner, der auch Miros Tisch bedient hatte, schien nicht überrascht und rief mit ruhiger Stimme und so laut er konnte: »Aufräumen!«

Miro, der weiter die Menge beobachtet hatte, fluchte. »Verdammt! Sie kommen immer näher und wir nicht raus.«

»Sakra, seht Euch das an!« Becky hatte sich inzwischen wieder niedergelassen, schließlich war kein Durchkommen in Sicht, und zeigte jetzt ein klein wenig fassungslos in die Luft über ihren Köpfen.

Volle, halbvolle und leere Flaschen schwirrten über ihre Köpfe hinweg.

Die Kellner hatten auf beachtliche Weise auf die Ankündigung »Aufräumen« reagiert: Sie nahmen jede Flasche, derer sie habhaft werden konnte und warfen sie in Richtung der Bar. Bourbon, Gin, billiger Champagner flogen von rechts an ihnen vorbei. Dann ging es von links weiter mit Selbstgebranntem, Whisky und Likör.

Entsetzt sah Miro zu, wie alles an der Wand hinter dem Tresen zerschellte. Die fliegenden Flaschen verwandelten die Bar in Sekundenschnelle in ein klebriges Scherbenmeer, während sich die zwei Barmänner einfach nur duckten. Dann sah man einen Kopf und eine Hand hinter der Bar hervorkommen und einen kleinen messingfarbenen Griff in der Mitte der Regale mit den noch nicht getroffenen Flaschen umfassen. Mit einem Knirschen kippten die Regalböden und der Fußboden nach unten weg und all das Glas mitsamt dem Schnaps, Schaumwein, Rum und Likör fiel einen Schacht hinab.

Miro schüttelte den Kopf. Wie konnte man nur so barbarisch mit Alkohol umgehen? Das Zeug hier war zwar nicht besonders gut, aber eine solche Behandlung fand er schlicht und einfach verabscheuungswürdig.

»Die Polizei hat hier wirklich eine durchschlagende Wirkung«, kam es trocken von Becky.

»Oje, leider bin ich heute Abend auch zum ersten Mal hier«, sagte Annett neben ihnen. »Ich sollte nur eine Freundin vertreten. Normalerweise weiß ich immer, wo man bei einer Razzia hinauskommt, aber hier …« Sie sah sich ein wenig verzweifelt um und zog die Schultern hoch.

Miro sah die Sängerin an, sie war bleich und schien zu zittern, ihren ruhigen Worten zum Trotz. Er blickte seine Frau an. »Vorschläge?«

Krisensituationen waren ihre Spezialität, das behauptete sie zumindest. Er selbst hatte inzwischen zwar auch schon eine Idee, aber er war gespannt, was Becky vorschlagen würde.

Seine Frau krauste die Stirn und beobachtete aufmerksam die Menge. Sie wirkte immer noch recht ungerührt angesichts der Gefahren für den Familienruf. Plötzlich kletterte ein Mann in den Vierzigern mit leicht angegrauten Haar und seinem Bowler in der Hand über den Tisch der Berlioz. Er fluchte, während mit lautem Klirren die Flasche und die restlichen Gläser klirrend zu Boden gingen.

Im selben Moment sprang Becky auf. »Folgt mir, ich führe Euch in die Freiheit!«, deklamierte sie und warf die Arme in die Höhe. Miro lächelte.

»Nur eine Sekunde noch …« Miro ließ sich weder durch fremde Männer auf dem Tisch noch durch das immer schlimmer werdende Chaos ablenken. Aufmerksam suchte er die Luft nach etwas ab und schnappte dann in einer schnellen, fließenden Bewegung zu.

Becky lachte laut auf, als sie sah, was ihr Mann da in der Hand hielt: eine Flasche Whisky.

»Für später«, rief Miro und zwinkerte Becky zu. »Denkst du an die Gläser?«

»Natürlich.« Sie nahm zwei noch Intakte vom Nachbartisch.

Annetts Gesichtsfarbe war inzwischen bei einem kalkigen weiß angekommen. Nervös sah sie über die Köpfe der Menge hinweg in Richtung der Polizeimützen, die ihnen schon recht nahe kamen. »Aber wie sollen wir nun hier rauskommen?«, fragte sie besorgt.

Becky war es, die auf den vorbeieilenden Bürgermeister wies, der bestimmt einen getarnten Notausgang kannte. »Wie immer, meine Liebe: Hoch erhobenen Hauptes und alles abstreitend.«

Der Mann mit den zwei Gesichtern

New York, eine Woche früher

»Wir brauchen Beweise, mein Freund. B e w e i s e. Und genau die werden Sie mir beschaffen«. Der Mann hinter dem großen Mahagoni-Schreibtisch sah sein Gegenüber ernst an.

Benjamin Franklin Truman, seines Zeichens nicht mehr ganz frischgebackener Reporter, war umstandslos in das Büro des Chefredakteurs beim Daily New Yorker zitiert worden, nachdem der den Entwurf für seinen neuesten Artikel gelesen hatte.

Es war ein beeindruckendes Büro. Die Größe entsprach in etwa der von Bens gesamtem Apartment, neben dem raumfüllenden Mahagoni-Schreibtisch befand sich ein gemütlich aussehendes Ledersofa mit zwei dazu passenden Sesseln darin.

An der Wand neben dem Fenster stand einer dieser Globen, deren Inneres vor der Prohibition wohl Hochprozentiges enthalten hatte. Die Wände, waren über und über mit Bildern gefüllt, die den Chef der Zeitung, den berühmten Hutchinson Hatch mit unzähligen Prominenten auf allen fünf Kontinenten zeigten.

Malcolm O’Brian, Chefredakteur aus Leidenschaft, erhob sich und sah seinen Reporter an.

»Irgendwas ist faul an der Fluglinie, das sagen mir meine Knochen. Gilt auch für diesen Russel Barker, den Besitzer. Aber ohne was Handfestes können wir nichts drucken, das wissen Sie doch, Ben. Wir können im Daily New Yorker nicht einfach wilde Behauptungen aufstellen, wir brauchen Fakten!«

»Aber ...«, mehr brachte Ben nicht heraus, dann übernahm schon wieder sein Chefredakteur.

»Kein ›aber‹ mein Lieber. Echte Knüller findet man nicht am Schreibtisch. Man geht an den Schauplatz des Verbrechens. Nehmen Sie sich den Chef zum Vorbild, junger Mann. Seine wahnsinnigsten Stories hat er höchstpersönlich recherchiert und dabei kein Risiko gescheut. Also raus mit Ihnen, sage ich. Finden Sie Beweise und bringen Sie mir eine echte Story!«

»Mister O’Brian, ich habe schon eine Idee, wie ich vielleicht ...«

Wieder wurde der Reporter mitten im Satz unterbrochen. »Gloria hat mir berichtet, was sie wollten. Aber ich habe eine bessere Idee.« Der Chefredakteur legte schwungvoll ein Ticket und einen braunen Briefumschlag auf den Tisch.

»Einmal erster Klasse San Francisco – Berlin. Bitte schön. Und etwas für die Spesen noch dazu. Bedanken Sie sich beim Schicksal für die Gästeliste auf diesem Flug. Oder besser noch bei Gloria, meiner Sekretärin. Schließlich hat sie mich überredet, Ihnen dieses Ticket zu geben.«

Ben sah ihn leicht verwirrt an. »Wie meinen Sie das, dem Schicksal für die Gästeliste danken?«

»Tja«, knurrte O’Brian misslaunig, »da sind ziemlich bekannte Leute drauf. Ein echter Volltreffer für jeden Journalisten an Bord. Nur, dass eigentlich keine zugelassen sind. Wegen der Privatsphäre der Gäste. Pah.«

Er holte eine Zigarette aus einem kleinen Silberkästchen auf seinem Schreibtisch und steckte sie in den Mundwinkel ohne sie anzuzünden. Dann hielt er Ben ein Stück Papier hin.

»Hat schon einen Spitznamen, dieser Flug, weil die einen ganzen Haufen übernatürlicher Promis an Bord haben.«

Ben warf einen Blick auf die Liste in seiner Hand. Tatsächlich, die Autoren von diesen wissenschaftlichen Büchern zur Geisterauffindung, die Cabes, standen darauf. Ein Medium. Ein Zauberer. Interessante Mischung, dachte Ben.

»Und was hat das jetzt mit meinem Verdacht zu tun, dass irgendwer an Bord krumme Geschäfte macht?«

»Nichts. Aber wenn es gut läuft, kommen Sie mit zwei Riesenknüllern nach Hause: dem Tatsachenbericht über die Fahrt auf dem Geisterzeppelin und einer Story über die Fluglinie. Und die Geistergeschichte ist der Grund, warum ich die Spesen durchgekriegt habe. Das hat Hatch besonders gut gefallen.«

O’Brian lehnte sich zurück und faltete die Hände über seiner gut ausgefüllten grauen Weste.

Der Reporter sah seinen Chefredakteur nachdenklich an. Das war wirklich die Chance seines Lebens. Und wenn der Chefredakteur sagte, dass da ein Knüller drinsteckt, dann hatte er in der Regel auch Recht. Der Mann war gut, das musste man ihm lassen. Er hatte so einige große Stories geschrieben zu seiner Zeit als Reporter. Na ja, dachte er, er hat ja auch beim Chef persönlich gelernt.

»Na los, Ben, gehen Sie an Bord, rütteln sie an ein paar festen Gewissheiten und bringen sie ein wenig Leben in die Bude.« O’Brian kaute an der Zigarette in seinem Mundwinkel herum.

Ben nickt. »Geht in Ordnung, Chef. Was ist denn offiziell mein Auftrag?«

»Kein Auftrag. Sie sind offiziell nicht für uns unterwegs, sondern Geschäftsmann. Am besten irgendwas Vages wie Einkauf oder so. Wir sollten es nicht unnötig kompliziert machen.« Das sonst so ernste Gesicht des Chefredakteurs erhellte sich mit einem jungenhaften Grinsen. »Die Buchhaltung wird das hassen.«

Irgendwann, dachte Ben, muss ich mich mal mit dem Alten unterhalten. Wenn ich zurück bin und die Story veröffentlicht ist, trinke ich einen Whisky mit ihm und frage ihn nach seinen eigenen Abenteuern.

O’Brian fuhr fort: »Egal was Sie machen, Ben, kommen Sie gefälligst mit einem Knüller zurück! Einem, den Sie auch beweisen können. Und jetzt legen Sie los. Ich bin mit Hatch zum Mittagessen verabredet. Kann es einfach nicht lassen, sich einzumischen.«

Mit diesen Worten erhob sich der Chefredakteur schwungvoll von seinem Stuhl und hielt Ben zum Abschied die Hand hin. »Viel Glück, Truman.«

»Glück brauche ich dafür nicht, Chef. Geben Sie Gloria ein Küsschen von mir.«

»Übertreiben Sie es nicht, Truman.«

Für einen Groschen Mord

Sonntag, 22. April 1923, gegen Mittag, San Francisco, Amerika

Miro genoss entspannt die für April recht warmen Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht, während er am Wagen auf seine Frau wartete.

Sie hatten einen kurzen Stopp an einem Zeitungsstand in der Nähe des Hotels eingelegt, um sich für die Reise mit Lektüre zu versorgen: er mit aktuellen Zeitungen, Becky mit ihren heißgeliebten Detektivgeschichten. Er hoffte, sie fand genug davon für die fünf Tage, die sie auf dem Zeppelin unterwegs sein würden. Nachdem ihr Fahrer netterweise und absolut verkehrswidrig direkt in der Straße neben dem Stand angehalten hatte, wartete er nun geduldig auf der anderen Seite des Wagens und drehte sich eine Zigarette.

Der Zeitungsstand sah aus wie ein buntes Papierungetüm, das gerade eine Straßenecke vertilgt hatte. Von der Häuserfront war nicht mehr viel zu sehen, stattdessen ragten Regale daran entlang bis auf den Gehweg hinaus. Sie waren vollgestopft mit aktuellen Tageszeitungen, farbenfrohen Magazinen mit Mode für die Damen und eher konservativ wirkenden Illustrierten für den sportlichen Gentleman. Ganz hinten, neben der Kasse fanden sich dann auch die nicht minder bunten und beliebten Blättchen mit Abenteuer- und Detektivgeschichten. Auf dem schmalen Stückchen Weg, dass zur Straße hin noch blieb, stand eine Gruppe von Männern vor den Regalen, die offensichtlich ihre Schicht beendet hatten und heftig diskutierten.

Ein beleibter Arbeiter, der sich immerfort Stirn und Hals mit einem quittengelben Taschentuch wischte, sagte gerade leidenschaftlich: »Ich sach dir, des wird immer schlimmer hier in der Stadt. Des ist der Alkohol. Hab immer schon gewusst, dass des nur des Schlimmste innen Leuten rausbringen tut ...«

»Nee, nicht der Schnaps, dat der fehlt is dat Problem ...«, hielt ein dunkelhäutiger Schlacks klug entgegen. »Nur deswegen kriegen so 'ne Gangster so viel Kohle dafür.«

»Aber et jeht trotzdem nich', dat se allet un' jeden umbringen können, ohne dat da jemand wat tut ...«

Der Besitzer der Schlagzeilen-Zentrale, schien der dritte Mann im Debattierclub zu sein: Er hatte noch einen Stapel des aktuellen Chronicle auf dem Arm.

»Ich sag Euch, das war irgendeine von diesen Banden und die haben sich einen Dreck darum geschert, ob in dem Laden wer draufgeht, der nur in Ruhe sein Feierabendbier trinken wollte.« Der Besitzer des Standes sah seine Kunden herausfordernd an.

»Klar waren das 'n paar Große, da brauchste kein Hellseher nicht sein«, meinte der Schlacks.

Der Korpulente wedelte sein Tuch trocken. »Wo kann man’nen noch den Feierabend in Ruhe anfangen, wenn selbst die Kneipen lebensgefährlich sind? Im Park kassieren einen die Bullen. Und zu Hause hockt die Alte.«

Becky ließ sich von dem Gespräch nicht weiter stören, sie blätterte am Regal mit den Pulp-Magazinen in den angebotenen Heften. Sein Geschäftssinn gewann offensichtlich die Oberhand, denn der Besitzer riss sich von der Diskussion los und fragte Miro: »Kann ich Ihnen helfen? Sie suchen bestimmt die aktuellen Nachrichten. Ich hab den Chronicle hier, druckfrisch, Mister, und die New York Times oder den Daily New Yorker. Oder lieber die London Times?«

»Einmal den Chronicle bitte, die London Times und haben Sie auch die Berliner Woche?«

»Aber sicher doch.«

Während Miro sich um die aktuellen Neuigkeiten kümmerte, hatte Becky sich ihre bevorzugten Detektivmagazine auf den Arm geladen.

»Hier, Miro, die müssen wir auch noch mitnehmen. Die neuen Ausgaben von Black Mask und den Detective Stories. Hoffentlich ist wieder was von Peter Collinson dabei!« Sie legte ihre Ausbeute schwungvoll auf den Stapel an Zeitungen, den Miro bereits trug.

Der Zeitungsverkäufer warf Becky einen überraschten Blick zu. »Sie lesen das, Misses? Aber das ist doch nichts für eine Dame.«

Becky lachte nur: »Ach was, ein wenig aufregende Lektüre schadet auch Damen nicht.«

»Na wennse meinen.« Der Mann schien nicht überzeugt.

Miro bezahlte, gekonnt den Packen Druckerzeugnisse balancierend, und ging dann mit Becky zurück zum Wagen, während sich der Zeitungsmann wieder zu seiner Diskussion begab. Es dauerte allerdings eine Weile, bis die beiden eine Lücke zwischen den fahrenden Automobilen fanden. Seit Ford das Land mit billigen Autos versorgte, waren Kutschen und Karren von den Straßen fast verschwunden, anders als in Berlin, wo sie immer noch einen guten Teil des Straßenverkehrs ausmachten.

»Jetzt geht es zum Flugplatz die Herrschaften, ja?!« Ihr Fahrer sah in den Rückspiegel und nickte ihnen dabei höflich zu.

»Zuerst müssen wir noch einen kleinen Umweg machen, um eine Freundin abzuholen.« Becky öffnete ihre Handtasche und begann darin zu suchen. »Irgendwo hier müsste der Zettel ... ah ja, da habe ich ihn ja. Wir müssen in die Lombard Street 7.«

»Lombard Street? North Beach?« Der Fahrer sah nicht besonders glücklich aus. »Ich weiß nich' ob das so 'ne gute Idee ist, mit dem Wagen hier nach North Beach reinzufahren. Is’n Lincoln L-Series, neuestes Modell.«

Miro war sofort beeindruckt. »Ein L-Series? Wie fährt er sich? Was haben die Fords mit ihm angestellt, nachdem der alte Lincoln verkaufen musste?«

Der Fahrer grinste breit. Er erkannte eine verwandte Seele, wenn sie sich so präsentierte. »Haben ihm neun PS mehr verpasst und hydraulische Stoßdämpfer, auch den Radstand verlängert. Der Boss, also Mister Ronson, kennt Mister Ford persönlich und hat eines der ersten neuen Modelle bekommen.« Er war sichtlich stolz auf sein Arbeitswerkzeug und die Begeisterung, die es bei seinem Fahrgast erzeugte.

»Dann werden wir die Fahrt besonders genießen, Mister ... oh, wir kennen Ihren Namen ja noch gar nicht. Wie unhöflich von uns.« Becky rutschte auf dem Sitz nach vorne und streckte ihre Hand aus. »Rebeka Berlioz. Und das ist mein Mann, Miroslav Berlioz.«

Etwas perplex ergriff der Fahrer ihre Hand. So etwas kam wohl nicht alle Tage vor. »Tom. Tom Hopper. Zur Ihren Diensten.« Bei diesen Worten tippte er sich kurz an die Chauffeursmütze, die zu seinem Dienstanzug gehörte.

»Freut mich sehr, Mister Hopper.« Auch Miro schüttelte ihm freundlich die Hand.

»Warum ist North Beach denn ein Problem? Kommen wir dort nicht hin? Gibt es Probleme mit den Straßen?«

»Nö.« Tom schüttelte den Kopf. »Das is' es nicht. Aber da lebt 'ne Menge zwielichtiges Gesindel. In ein paar Straßen traut sich nich' mal die Polizei mehr rein. Alkoholschmuggel, wissen sie. Das is' einfach keine gute Gegend für Leute wie sie und so’n Automobil. Aber wenn Sie hinmüssen, kriegen wir das schon hin, denke ich.«

»Wunderbar. Wir halten auch nur ganz kurz an, um eine Bekannte mitzunehmen, dann können wir sofort weiter«, erklärte Becky. Sie lehnte sich in die weichen lederbezogenen Sitze des Wagens zurück und seufzte behaglich.

»Es wird leider ein bisschen was dauern, bis wir in der Lombard Street sind«, erklärte Tom. »Wir müssen 'nen kleinen Umweg fahren, weil sie auf dem Russian Hill bauen. Wollen das steile Stück Straße da irgendwie ungefährlicher machen. Totaler Quatsch, wenn Sie mich fragen. Hier wissen doch alle, wie man das Stück zu nehmen hat. Aber sie haben ja jetzt 'ne Menge zu lesen für den Weg. Da vergeht die Zeit in nullkommanix.«

Miro breitete ihre Beute auf dem Rücksitz aus. »Dann schauen wir mal, was in der Welt so passiert ist. Womit möchtest du beginnen, ma chérie?«

»Mit dem Chronicle bitte. Dich interessieren die internationalen Blätter mehr, fang du doch damit an.« Becky griff sich den Chronicle und vertiefte sich in die neuesten Nachrichten aus San Francisco. Miro tat es ihr mit der Times gleich, während sie hügelauf in Richtung North Beach fuhren.

»Oh, ich glaube ich weiß, worüber die Männer am Zeitungsstand vorhin gesprochen haben.« Beckys Stimme durchbrach Miros Konzentration auf den Artikel, den er gerade gelesen hatte. Es ging um die neuen Sabotageanschläge im Ruhrgebiet. Er konnte den Druck verstehen, unter dem Arbeiter und Firmen dort standen, aber er glaubte nicht, dass Sabotage die Situation irgendwie verbessern würde. Es würde die Franzosen nur davon überzeugen, den Druck zu erhöhen. Miro seufzte.

»Miro, du hörst mir wieder einmal nicht zu.« Die Stimme seiner Frau klang allerdings eher amüsiert als empört, während sie das sagte.

Er sah sie an und versuchte, ein zerknirschtes Gesicht zu machen. »Entschuldige, Politik eben, die lenkt mich sogar von dir ein wenig ab. Was hattest du gesagt?«

»Hier, der kleine Artikel. In einem Lokal gab es ein Blutbad. Davon haben die Männer geredet.« Becky zeigte auf die Seite: Ein unscharfes Bild zeigte einen Raum mit zerstörter Einrichtung und einigen Gestalten am Boden, ein weiteres eine junge Frau, anscheinend die einzige Überlebende des Massakers. »Angeblich zwischen zwei Banden von Alkoholschmugglern. Aber man scheint nicht so recht zu wissen, wer tatsächlich dafür verantwortlich ist. Es gehen sogar Gerüchte um, dass es dieser Mafioso Belagio, war, der momentan vor Gericht steht. Anscheinend gibt es nie genug Beweise, um ihn wirklich zu verurteilen.« Sie schüttelte empört den Kopf. »Diese unsinnige Prohibition kostet Menschen das Leben! Wie kann man so etwas wollen?«

»Ich habe keine Ahnung. Immerhin sind die Engländer vernünftig genug, dagegen zu stimmen.« Er zeigte auf die Times.

»Und die Deutschen kommen gar nicht erst auf die Idee«, ergänzte Becky mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck.

»Dafür kommen sie auf andere Ideen, die Menschenleben kosten.« Miro runzelte die Stirn. »Diese Anschläge im Ruhrgebiet machen alles nur schlimmer. Dabei sind acht Menschen ums Leben gekommen. Ich weiß, dass der Versailler Vertrag verheerend für die deutsche Industrie ist und damit auch für die Arbeiter ... aber wenn das so weitergeht, schlittern die Deutschen direkt in den nächsten Krieg. Das sollte wirklich niemand wollen.« Düster sah er aus dem Fenster auf die Häuser, die neben ihnen vorbeizogen.

Becky legte ihre Hand auf die von Miro und drückte sie leicht. »Dazu wird es nicht kommen. Sie wollen doch nur ein ganz normales Leben führen und genug Geld für ihre Familien verdienen können. Frankreich und England werden das sehen und einlenken, ich bin mir sicher. Wenn die deutsche Wirtschaft nicht wieder auf die Beine kommt, dann haben auch sie nichts davon.«

Er sah seine Frau an. »Du glaubst wirklich an die Vernunft der Menschen, nicht wahr?«

»Ich hoffe zumindest immer noch, dass sie sich daran erinnern, überhaupt welche zu besitzen.« Becky lächelte ihn an und fuhr fort: »Manchmal funktioniert es sogar. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand bereit ist nochmal einen Krieg zu riskieren. Nicht nach dem, was wir alle im Letzten verloren haben.«

»Du hast Recht.« Er hoffte es von ganzem Herzen. Nur glauben konnte er es nicht.

Ungefähr eine Stunde nachdem sie Annett aufgelesen hatten, bog der Lincoln schließlich von der Straße ab in Richtung Flugfeld. Die einzigen Gebäude dort waren zwei riesige Hallen, so groß wie mehrere Wohnblöcke in San Francisco. Sie standen auf einem Acker von der Größe einiger Fußballfelder. Nur hier und da wehten einzelne Wetterfahnen im Wind und auf dem Dach eines nahe stehenden Schuppens rotierten verschiedene seltsam aussehende Geräte.

Obwohl nur die Hallen zu sehen waren, war es das betriebsamste Feld, dass Becky je zu Gesicht bekommen hatte. Um sie herum, neben dem Fahrweg, liefen Menschen auf die Gebäude zu und vor ihnen fuhren bereits einige Automobile.

»Hier ist ganz schön was los«, stellte Becky begeistert fest und drehte sich erst nach rechts, dann nach links, um möglichst viel von dem Treiben mitzubekommen.

Zu einem kleinen Gebäude, das an die größte Halle angrenzte, führte eine abgesperrte Auffahrt, auf die der Fahrer ihr Automobil lenkte. An den Absperrungen stand Wachpersonal, denn ansonsten wären sie vermutlich keinen Meter weit gekommen. Dutzende, sogar Hunderte Schaulustige, hatten sich zum Abflug des Zeppelins eingefunden, obwohl der genaugenommen erst am frühen Morgen gegen fünf Uhr stattfinden würde. Sie alle jubelten den Neuankömmlingen zu und winkten, hielten Transparente hoch oder schwangen Bücher durch die Luft. Unglaublich, dachte Becky, was für eine Partystimmung.

Annett fragte überrascht: »Wieso sind denn so viele Menschen hier?«

»Ich schätze, sie sind wegen der Cabes hier, diesem Schriftsteller-Paar, das sich als Geisterjäger betätigt.« Miro sah aus dem Fenster und betrachtete die Menge interessiert.

»Sie meinen Lily und Colin Cabe?«, fragte Annett. »Die reisen mit uns?«

»Laut Gästeliste, ja«, murmelte Miro nicht sonderlich begeistert von dieser Tatsache.

Becky sah ihren Mann von der Seite an. Sie wusste, dass er die Cabes für absolute Scharlatane und Geldschneider hielt. Aber sie hatte nicht gewusst, dass die Cabes auf dieser Reise dabei sein würden.

»Du wusstest, dass sie an Bord sein würden?«, fragte sie nun Miro.

»Die Gästeliste stand in der Zeitung, vermutlich ist es deswegen hier so voll. Wir haben übrigens wohl auch noch ein Medium an dabei.« Miro schüttelte den Kopf. »Im Artikel haben Sie den Flug schon das ›Geisterschiff‹ genannt!«

»Tatsächlich?«, fragte Annett aufgeregt. »Oh, ich bin ja so gespannt, ob wir eine Séance haben werden. Finden Sie das nicht auch wunderbar, Becky?«

Sie murmelte etwas Unverfängliches und lächelte die junge Sängerin an. Sie war sich nicht sicher, ob sie die Tatsache, dass sowohl die Cabes als auch ein Medium an Bord waren, wunderbar fand. Irgendwie hatte sie das Gefühl, in eine Situation hineinmanövriert worden zu sein, die weder sie noch Miro mochten: Presserummel. Der war garantiert bei dieser Gästeliste, denn die Cabes liebten es, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und in Kombination mit einem Medium würde sich die Presse darauf stürzen.

Miro stand dieser Szene skeptisch gegenüber, und machte daraus keinen Hehl. Er lobte seinen amerikanischen Kollegen Harry Houdini und den Engländer Harry Price für ihre Verdienste – sie hatten es sich immerhin zur Aufgabe gemacht, die Betrüger in der Spiritismus-Szene zu entlarven. Und wenn Miro selbst auch noch keine Séance gesprengt hatte, so war er der Vorstellung alles andere als abgeneigt. Vielleicht hatte Russel Barker, der Besitzer der Luftschifflinie, genau so ein Duell für diese Fahrt im Sinn, überlegte Becky verärgert. Sein Angebot war, wie es aussah wohl doch nicht so uneigennützig gewesen, wie sie gedacht hatte. Für den Moment schien es allerdings, als könnten sie nur gute Miene zum Spiel machen, daher wandte sie sich wieder dem Gespräch zu.

»Sie haben was von ihnen gelesen, Annett?«, fragte Miro gerade.

Becky selbst hatte einen kurzen Blick in das letzte Buch der Cabes geworfen und sich – wenn sie ehrlich war – tatsächlich gut amüsiert. Ob das, was die Cabes schrieben, wirklich so geschehen war? Sie ging davon aus, dass sie zumindest ein wenig übertrieben, das legte schon der Stil der Bücher nahe. Doch wer weiß schon, ob nicht etwas dran war, an den Geschichten, dachte sie. Sie fühlte sich ein wenig illoyal bei dem Gedanken, aber auch Miro sagte ja immer, dass es vermutlich mehr gab zwischen Himmel und Erde. Und die Idee, Geistern mit Wissenschaft zu begegnen, fanden sie beide eigentlich sehr spannend.

»… mich stört dabei einfach, dass die Cabes aus dem Tod ein Geschäft machen und es unter dem Deckmantel des Mitgefühls tun«, erklärte Miro gerade Annett. »Zu mir kommen die Leute auch wegen der Illusion – aber ich verkaufe ihnen auch nicht mehr als das.«

In Wirklichkeit, das wusste Becky, regte sich Miro nicht über die Bücher auf – ihn ärgerte schlicht die Unprofessionalität der Cabes. Es war das Unverständnis eines jeden Künstlers, der sich ganz und gar seiner Profession verschrieb. Und der dann feststellte, dass das Publikum jemanden anhimmelt, der das Handwerk nur dilettantisch beherrscht und benutzt, um schnell an Geld zu kommen.

»Für mich klang es so, als würden Sie den Menschen helfen«, antwortete Annett vorsichtig. »Und ich fand die Bücher wirklich spannend. ›Verlorene Seelen in Anford Manor‹ konnte ich kaum weglegen!«

Miro brummte darauf nur: »Schreiben können sie, das stimmt. Aber warum dann nicht Romane?«

Becky fand es an der Zeit, das Thema zu wechseln. Bevor sie jedoch ansetzen konnte, hielt der Wagen an.

»Mister Berlioz«, rief einer der Wartenden, ein Mann im mittleren Alter, eine Mütze auf dem Kopf. »Mister Berlioz, wie hat Ihnen Amerika gefallen? Kann ich ein Autogramm bekommen?« Anscheinend hatten einige der Zuschauer auch Miro erkannt.

Miro lächelte den Mann freundlich an und ging zu ihm. Was auch immer er behauptet, dachte Becky, er liebt das Rampenlicht und das Bad in der Menge.

»Ich bin für die Warmherzigkeit der Amerikanerinnen und Amerikaner und die Begeisterung mit der ich hier Willkommen geheißen wurde sehr dankbar und verspreche, bald zurückzukehren.« Miro hatte einen Stift gezückt und dem Fragesteller ein Autogramm auf eine Karte gegeben.

Doch der Mann sah nur verwirrt auf die Karte. »Da steht nichts«, klagte er.

»Nichts?« Miro nahm die Karte zurück, pustete darauf – und sein Schriftzug erschien auf der bisher leeren Oberfläche.

Der Mann strahlte, als er die verzauberte Karte entgegennahm. Ein anderer drängte sich vor, Block und Stift gezückt, diesmal offensichtlich ein Reporter. »Mister Berlioz, was glauben Sie, wird auf dem ›Geisterschiff‹ passieren?«

»Geisterschiff?« Miro zog fragend eine Augenbraue hoch. »Ich hoffe, Sie wissen da nicht mehr als ich. Vielleicht sollte ich lieber nicht an Bord gehen, nicht dass ich jede Nacht von den Geistern alter Motoren geweckt werde.« Das brachte ihm einen Lacher der Umstehenden ein.

»Na ja, auf diesem Flug sind nicht nur Sie, ein bekannter Zauberer, sondern auch das Medium Madame Silva und die Geisterforscher, die Cabes. Deswegen haben wir den Flug ja das ›Geisterschiff‹ getauft. Kommen Sie, verraten Sie es uns, warum sind sie alle an Bord? Geht es um ein gemeinsames Projekt?«

Wie ich es mir dachte, die Presse springt darauf an. Becky hakte sich bei Ihrem Mann ein und wollte bereits freundlich aber bestimmt auf ihren Abschied drängen – doch das war gar nicht notwendig. Miro antwortete überaus höflich auf diese Frage – das Knirschen seiner Zähne war anscheinend nur für sie hörbar.

»Nun, meine Frau und ich hatten eigentlich nur vor, den Ozean zu überqueren. Alles andere wird sich zeigen.«

Nach einem guten Dutzend weiterer Autogramme, erklärte Miro, dass sie nun an Bord gehen müssten. Gemeinsam gingen die drei durch eine, im Verhältnis zur Halle, winzige Tür, die in einen weitläufigen und elegant gestalteten Warteraum führte, der eher dem Empfangsraum eines Hotels glich, als einer Wartehalle. Auf niedrigen Tischen standen Obstkörbe, flankiert von ledernen Sofas und Sesseln. Topfpalmen sorgten für eine entspannte Atmosphäre und an einer hochglanzpolierten Theke gab es Erfrischungen für die ankommenden Passagiere. Die Melodie von leise durcheinander klingenden Gesprächen erfüllte die Luft, hier und da von Gelächter unterbrochen. Eine willkommene Abwechslung zu dem lauten Chaos vor der Tür.

Bodenpersonal im grünen Livree kümmerte sich um die Wünsche der Gäste: Essen, Getränke und die allgegenwärtigen Fragen zu Ablauf, Gepäck und Verzollung.

Miro ging zu ihrem Chauffeur, der einem der uniformierten Helfer die Koffer übergeben wollte. Er legte eine Hand auf den kleinen Lederkoffer mit seinen Zauberutensilien. »Der hier geht ebenfalls als Handgepäck mit«, sagte er.

»Tut mir leid«, meinte der Kofferträger. »Nur ein Gepäckstück pro Person in den Kabinen.«

»Das hatte ich so mit Herrn Barker vereinbart. Mein Name ist Miroslav Berlioz.«

Der Angestellte zog eine zerknitterte Liste aus seiner Hosentasche, strich sie glatt und ging, unterstützt vom Zeigefinger seiner rechten Hand, die Einträge durch. »Ja, ich sehe hier einen Vermerk. Extra-Handgepäck und Sie und Mister Norris haben freien Zugang zum Laderaum.«

Becky sah Miro begeistert an. »Du darfst in den Laderaum?«

Er nickte und lächelte sie an. »Ich darf, ma chérie.«

»Du nimmst mich doch mit!« Sie zog erwartungsvoll eine Augenbraue hoch.

»Aber das verstieße ja gegen die Flugsicherheit«, gab Miro lächelnd zurück.

Prüfend sah Becky ihrem Mann ins Gesicht. Ich hoffe wirklich, dass er nur scherzt, dachte sie. Na warte, mein Lieber, das kann ich auch. »Da bleibt mir ja nur noch eins«, sagte Becky, drehte sich zu dem Kofferträger um und fragte: »Wer ist Mister Norris? Und wo finde ich ihn?«

Der junge Mann sah wieder in seine allwissende Liste. »Ein Pilot, Ma’am, der ein Flugzeug nach Europa überführt. Er scheint aber noch nicht eingetroffen zu sein.«

Miro hob die Hände in einer Geste, die wohl ›Pech gehabt, wie?‹ sagen sollte. Dann fragte er neugierig: »Er transportiert sein Flugzeug in einem Zeppelin?«

»Anders herum wäre es sicherlich komplizierter«, kommentierte Becky.

Der Angestellte zuckte mit den Schultern, es schien ihn nicht zu interessieren, was er zu laden hatte, solange es auf seiner Liste stand.

Becky fragte: »Wollen wir noch was trinken, bevor wir uns dem Verladen stellen?«

»Gern«, sagte Annett.

»Wieso nicht,« stimmte Miro zu. »Wie es aussieht, kann das noch etwas dauern.«

Damit spielte er auf den Menschenauflauf an, der sich vor der Abfertigung für das Gepäck angefunden hatte. Umringt von Koffern und livriertem Bodenpersonal, einer völlig überforderten blassen Frau und einem gelangweilten, schlicht gekleideten Mann stand eine zeternde ältere Dame vor einem Zollbeamten.

Die Erscheinung im Mittelpunkt des Aufruhrs war komplett in Schwarz und im Stile des letzten Jahrhunderts gekleidet. Sie trug dazu eine beeindruckende Menge an Colliers, Armreifen und Ringen zur Schau, die sie wie einen Vorgeschmack auf Weihnachten aussehen ließen. Trotz ihres Alters stand sie kerzengerade, das aschgraue Haar am Hinterkopf kunstvoll aufgesteckt und mit einem nicht minder beeindruckenden Wagenrad von einem Hut gekrönt. Sie hatte ihre Augenbrauen hochgezogen, um damit unmissverständlich klar zu machen, wie unnötig sie die Behandlung empfand, der man sie hier unterzog.

In einem Englisch mit kantigem deutschem Akzent erklärte sie laut: »Ich werde sicherlich nicht gestatten, dass all meine Koffer hier in dieser Halle öffentlich durchsucht werden. Ich wüsste nichts in meinem Gepäck, das für Sie von Interesse sein könnte.«

Der Zollbeamte an der Theke lächelte, was ihm sichtlich schwerfiel und ließ sich von der Tirade nicht weiter beeindrucken. »Wir wollen auch gar nicht all Ihre Koffer öffnen, Gräfin, nur die, die Sie in Ihre Kabine nehmen. Die anderen Koffer, werden im Frachtraum untergebracht und können daher verschlossen bleiben, da Sie während der Fahrt keinen Zugriff auf sie haben.«

»Wie bitte? Was soll das bedeuten? Ich kann nicht an meine Koffer?«

»Den Passagieren ist der Aufenthalt außerhalb des Passagierbereichs nur in Ausnahmefällen und in Begleitung von Personal gestattet.« Der Beamte schien den Spruch heute schon einige Male aufgesagt zu haben, er leierte ihn mit so viel Betonung herunter wie ein Schlafwandler.

»Natürlich nur mit Personal, Sie glauben doch nicht, dass ich meine Koffer selbst trage?« Die Dame schien fassungslos ob dieser Unterstellung.

Das Lächeln des Zöllners flackerte nun doch. »Madam, laut Richtlinien der Gesellschaft dürfen sie nur einen Koffer mit in Ihre Kabine nehmen. Alle anderen Gepäckstücke werden sicher im Frachtraum verstaut, das garantiere ich Ihnen. Ihr Kabinengepäck müssen wir jedoch untersuchen. Möglicherweise haben Sie Gegenstände dabei, die gegen die Ausfuhr- oder Sicherheitsbestimmungen verstoßen.«

Die Gräfin warf der Frau neben ihr einen verurteilenden Blick zu. »Das könnte Tuggle durchaus passieren. Wäre nicht das erste Mal.«

Die Frau, vermutlich die Zofe der Gräfin, blickte auf ihre Schuhe. Sie trug ein schlichtes erdbraunes Kleid, das ihr bis knapp zu den Knöcheln reichte und praktische feste Lederschuhe. Das Schweigen, mit dem sie die verbale Attacke einsteckte, schien das lang erprobte und beste Mittel gegen solche Anschuldigungen zu sein.

Der Mann neben den beiden versuchte hingegen, die Situation zu beruhigen. Sein Englisch war besser als das der Gräfin, die deutsche Herkunft aber noch deutlich zu hören. Er fuhr sich geziert über das streng zurückgekämmte Haar – wobei er darauf achtete, die Frisur nicht durcheinanderzubringen – und drängte sich an der alten Dame vorbei zum Zöllner. »Haben Sie vielleicht eine Kabine, wo Sie sich die Koffer der Gräfin anschauen können und es niemand anders sieht? Wäre das in Ihrem Sinne, Gräfin?«

»Nein, das wäre es nicht, Bleibtreu.« Die Gräfin schien kurz davor zu stehen, jemandem ihren Spazierstock überzuziehen, ein stabiles hölzernes Gebilde mit einem runden silbernen Knauf.

Eine klare Antwort, dachte Becky amüsiert und beobachtete das kleine Drama interessiert weiter. Natürlich aus sicherer Entfernung, so wie der Rest der anwesenden Gäste und Angestellten.

Bleibtreu ließ sich von der Gräfin nicht einschüchtern, sondern versuchte es nun erneut: »Aber es wäre doch sicher angenehmer, wenn wir diese ganze Diskussion in einer privateren Umgebung führen könnten.«

Er wandte sich an den Zöllner vor ihm, der es inzwischen aufgegeben hatte, sein verrutschtes Lächeln wieder in die richtige Position zu bringen. »Möglicherweise könnten wir das ja mit jemandem weiter diskutieren, der etwas mehr Autorität in dieser Sache hat? Ich gehe davon aus, dass Mister Barker hier ein Büro zur Verfügung steht?

Der Beamte atmete sichtlich auf. An zwei hinter ihm bereits wartende Kollegen gewandt, sagte er umstandslos: »Schaffen Sie die Koffer der Gräfin in das Büro von Mister Barker und rufen sie ihn bitte.«

Zu der schwierigen Dame vor ihm sagte er nur: »Wenn Sie den Herren bitte folgen würden, Gräfin.«

Die Gräfin antwortete kalt: »Gut, ich werde schließlich nicht jünger während wir hier diskutieren. Tuggle, Bleibtreu, wir gehen.«

Bleibtreu blieb stehen, wo er war. »Dann tun Sie doch bitte jetzt Ihre Pflicht bei mir, guter Mann. Dies ist mein Koffer.«

Sollte die Gräfin bemerkt haben, dass jemand aus ihrer Entourage ihr nicht umgehend gehorchte, so zeigte sie es nicht. Ohne sich weiter darum zu kümmern, was hinter ihr vorging, folgte sie den Männern der Luftschifffahrtslinie. Die Zofe trottete ihr mit gesenktem Blick hinterher.

Kaum war sie außer Sichtweite, ging ein Raunen von amüsierten und erleichterten Kommentaren durch die Vorhalle. Erst jetzt wagten die Zuschauer, ihre Limonaden zu trinken – sie hatten damit aufgehört, um nur keine Sekunde des Spektakels zu versäumen.

»Wer war das?«, fragte Annett in den Raum.

Der Gepäckträger neben ihr antwortete darauf: »Das war Gräfin Edeltraud von Brauntroet.«

»Sie macht ihrem Namen alle Ehre«, murmelte Miro so, dass nur seine Frau und Annett ihn hören konnten.

»Das muss ein ehrwürdiger deutscher Name sein, wenn er so lang ist«, die Sängerin wiederholte ihn genüsslich, »Edeltraud von Braun... »

»Bitte, nicht nochmal«, sagte Becky gepresst und wischte sich eine Lachträne aus dem Auge. Manche Menschen, dachte sie, haben tatsächlich den Namen, den sie verdienen.

»Mister und Misses Berlioz!«, schallte es ihnen da entgegen. Vorbei an einer vierköpfigen Familie kam ein korpulenter Mann auf sie zugeeilt, die Arme zur Begrüßung weit geöffnet. Seine Haare waren nur mehr ein Kranz und die kleinen Augen lagen hinter einer runden Brille. Der dreiteilige dunkelgrüne Anzug war ihm auf den Leib geschneidert, so professionell wie das freundliche Lachen. »Es freut mich sehr, Sie an Bord meines Zeppelins zu begrüßen zu dürfen.«

»Mister Barker, die Freude ist ganz auf meiner Seite«, erwiderte Becky. Sie musste nach unten sehen, denn Barker reichte ihr gerade mal bis zur Brust. Als sie ihm ihre Hand reichte, ergriff er sie und drückte schmerzhaft fest zu. »Mein Mann, Miroslav Berlioz.« Sie überlegte, ob sie ihn direkt darauf ansprechen sollte, dass er sie ausgerechnet zu dieser Fahrt eingeladen hatte, beschloss jedoch, dass dies auf keinen Fall der richtige Moment war. Das würde sie sich für später aufheben.

»Es ist mir eine Ehre, Mister Berlioz.« Nun schüttelte Barker auch Miro die Hand.

Becky drehte sich zu Annett um. »Und diese junge Dame ist Annett Jennings, unser Überraschungsgast sozusagen. Vielen Dank übrigens, dass Sie noch eine Kabine für uns zur Verfügung stellen.«

»Die Sängerin, natürlich, begabt und dazu wunderschön.« Der Besitzer des Luftschiffs verbeugte sich. »Russel Edgley Barker, zu Ihren Diensten. Ich hoffe doch sehr, Sie geben uns während der Überfahrt eine Kostprobe Ihres Talents, Miss Jennings. Misses Berlioz hat bei unserem heutigen Telefonat so begeistert von Ihrer Stimme erzählt. Entgegen meinen ursprünglichen Plänen werde übrigens auch ich auf dieser Fahrt mit von der Partie sein. Dringende Geschäfte, die meine persönliche Anwesenheit erfordern, sie verstehen …«

»Es wird mir eine Freude sein, Mister Barker«, sagte Annett höflich.

Barker lächelte und klatschte in die Hände. »Dann ist es also abgemacht. Haben Sie den Koffer, den wir sicher für Sie aufbewahren sollen, Mister Berlioz?«

»Zur Hand«, nickte Miro.

»Nun, leider müssen auch Sie durch die Kontrolle, da kann ich nichts machen. Aber direkt hinter den Beamten erwartet Sie ein Junge, der Sie zum Frachtmeister bringen wird. Kommen Sie, ich verschaffe ihnen da vorne einen winzigen Vorteil, Sie sind ja schließlich Ehrengäste, nicht wahr?« Er zwinkerte Becky zu.

Was für ein unangenehmer kleiner Mann, schoss es ihr durch den Kopf. Sie hoffte nur, dass er in geschäftlichen Belangen ein angenehmeres Gegenüber sein würde, doch da hatte sie bereits nach diesem kurzen Zusammentreffen so ihre Zweifel.

Während sie zur Kontrolle gingen, flüsterte Becky Annett ins Ohr: »Barker ist der Besitzer der Fluglinie. Er hat im Großen Krieg viel Geld gemacht und in den Jahren danach noch mehr. All das steckt in dem neuen Projekt: eine regelmäßige Linie von Luxus-Luftschiffen über den Atlantik. Die ersten Fahrten sind gut gelaufen, aber jetzt sucht er nach weiteren Finanziers – und hofft, sie bei meiner Familie zu finden.«

»Sind Sie denn interessiert an einem fliegenden Hotel?«, fragte Annett.

Becky nickte. »Deswegen haben wir die Einladung angenommen. Ich werde mir die Demetrio und Mister Barker mal ansehen. Na ja, und weil Miro einem so großen Spielzeug nicht widerstehen kann.«