8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Krimi

- Serie: British Library Crime Classics

- Sprache: Deutsch

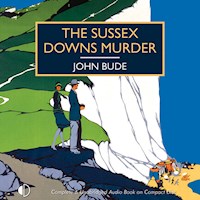

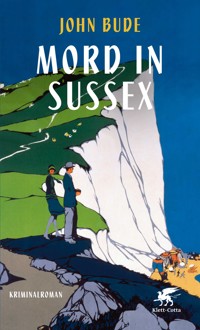

»Es sah ganz so aus, als hätte die Polizei es mit einem sorgfältig geplanten und raffiniert ausgeführten Mord zu tun, und mehr noch, mit einem Mord ohne Leiche!« Während der Herzog und die Herzogin von Sussex regelmäßig für Wirbel in der königlichen Familie sorgen, geht in der gleichnamigen Grafschaft an der englischen Südküste alles einen gemütlichen Gang. Prominent ragen die weißen Kalksteinfelsen, das Wahrzeichen der hügeligen Kreidelandschaft, über dem Meer auf. Doch dann passiert ausgerechnet hier ein Mord und fordert das Ermittlungsgeschick von Superintendent Meredith heraus ... Im beschaulichen Sussex, an der Südküste Englands, widmen sich die ungleichen Brüder John und William Rother dem traditionellen Kalkabbau. Ihr friedliches Farmleben wird jedoch empfindlich gestört, als John Rother bei einer Urlaubsreise plötzlich verschwindet und sein verlassenes, blutbeflecktes Auto inmitten einiger Ginsterbüsche gefunden wird. Wurde er gekidnappt? Superintendent Meredith wird gerufen, um Licht ins Dunkel zu bringen, doch die Indizien sind mager. Erst als Anatomieprofessor Blenkings die Bühne betritt, kommt Schwung in die Angelegenheit, denn dessen Bauarbeiter entdecken bei der letzten Kalksteinlieferung einen menschlichen Knochen. Schnell wird klar, dass just diese Kalksteinlieferung von der Chalkland Farm stammt. Superintendent Meredith führt die Spuren passgenau zusammen und zieht den Kreis um die Verdächtigen immer enger.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

John Bude

MORD IN SUSSEX

Aus dem Englischen von Eike Schönfeld

Mit einem Nachwort vonMartin Edwards

Klett-Cotta

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die englische Originalausgabe erschien 1936 unter dem Titel »The Sussex Downs Murder« bei Skeffington & Son, London.

2015 wurde der Roman von der British Library, London, wiederveröffentlicht.

© 2015 by Estate of John Bude

Nachwort © 2015 by Martin Edwards

Für die deutsche Ausgabe

© 2021, 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München

unter Verwendung eines Fotos von © NRM/Pictorial Collection/Science & Society Picture Library

Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde

Printausgabe: ISBN 978-3-608-98714-0

E-Book: ISBN 978-3-608-12105-6

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Inhalt

Karte

Kapitel 1

Die Eröffnung eines Problems

Kapitel 2

Knochen

Kapitel 3

Noch mehr Knochen

Kapitel 4

Die Tante in Littlehampton

Kapitel 5

Der Mann mit dem Umhang

Kapitel 6

Eine neue Sicht auf den Fall

Kapitel 7

Sackgasse

Kapitel 8

Geständnis

Kapitel 9

Maschinenschrift

Kapitel 10

Untersuchung

Kapitel 11

Das dritte Problem

Kapitel 12

Der Mann mit dem zweiten Gesicht

Kapitel 13

Der Mann mit der Sonnenbrille

Kapitel 14

Brook Cottage

Kapitel 15

Der mysteriöse Mieter

Kapitel 16

Sichtung der Indizien

Kapitel 17

Der Höhepunkt

Kapitel 18

Rekonstruktion des Verbrechens

Kapitel 19

Die Eröffnung eines Problems

Martin Edwards

Nachwort

Karte

Kapitel 1

Die Eröffnung eines Problems

Jener Teil der Sussex Downs, in dem unsere Geschichte spielt, wird vom Chanctonbury Ring beherrscht. Diese ovale Haube aus mächtigen Buchen sieht man an schönen Tagen von nahezu jedem Punkt der kleinen Gemeinde Washington aus. Wie viele Dörfer hat es zwei Straßen, zwei Pubs, zwei Kramläden, eine Schmiede, einen urigen Teeladen und eine Buslinie. Obwohl die Gemeinde von der Fernstraße Worthing-Horsham durchschnitten wird, hat sie sich, dem Fortschritt zum Trotz, all jene lokalen Eigentümlichkeiten bewahrt, die im alten Feudalsystem wurzeln. Im Herrenhaus lebt noch immer ein echter Landedelmann, angesichts dessen sich das Grüppchen Müßiggänger vor dem Chancton Arms, gleich welcher politischen Überzeugung, instinktiv an den Hut tippt; und das Wohl der Kirche ruht in den konservativen Händen von Reverend Gorringe, einem typischen Pfarrer, wie er in den Romanen Trollopes zu finden ist. Das alles bestimmende Gesprächsthema ist der Landbau, und die meisten kräftigen Männer geben sich dem Pflug hin wie Kätzchen der Milch. Innerhalb der Gemeindegrenzen liegen Höfe verstreut, deren Besitzer seit Generationen denselben Namen tragen.

Chalklands, das lange, niedrige, unterhalb des Rings gelegene Bauernhaus, wurde seit drei Generationen von den Rothers bewohnt. Das obere Ackerland ging nahtlos in die kurzrasigen Hänge der Downs über, auf denen John und William Rother, die derzeitigen Bewohner, ihre Shorthorn-Rinder weideten. Die Rothers hatten nicht immer auf Chalklands gelebt. Vor dem Schwund eines beträchtlichen Teils ihres Vermögens hatten sie das Dyke House besessen, und etliche von Johns und Williams Ahnen lagen in einer Gruft bei der Washingtoner Kirche begraben. Aufgrund von Familienporträts wurde behauptet, John Rother sei seinem Urgroßvater Sir Percival Rother, der im Nordzimmer von Dyke House verstorben war und den letzten verbliebenen Platz in der Gruft eingenommen hatte, wie aus dem Gesicht geschnitten. Seit jenem Ereignis hatten sich die Rothers mit einem Bauernhaus sowie einem Rechteck guter Erde auf dem Kirchhof begnügt.

John und William waren Brüder, was Fremde verblüffte, da sie bis auf ihre Herkunft scheinbar keine Gemeinsamkeiten aufwiesen. John war rau, aber herzlich, ein stämmiger, ziemlich lauter, plump-vertraulicher Typ von rötlichem Teint; William dagegen war schmal, hoch aufgeschossen und empfindsam. John war praktisch veranlagt, William phantasievoll. John war zufrieden damit, den Hof zu bestellen, wie es schon sein Vater und sein Großvater vor ihm getan hatten; William, der jüngere der zwei Partner, war ein experimentierfreudiger Theoretiker. So war es nur natürlich, dass sich zwischen den Brüdern ein gewisser Antagonismus herausgebildet hatte. Und das Dorf hatte schnell mitbekommen, dass diese Misshelligkeiten nicht geringer wurden, als William unvermittelt Janet Waring heiratete, die Tochter eines pensionierten Obersts, der unlängst in East Grinstead verstorben war. Wäre es um Williams Finanzen besser bestellt gewesen, so das Gerücht, dann hätte er seine Frau nicht nach Chalklands gebracht. Doch John war der Kapitalist des Betriebs, und William musste sich dem anbequemen.

Die Rothers waren bei ihrem Einkommen nicht allein auf die Landwirtschaft angewiesen. Sie brannten auch Kalk. Hinter dem Haus befand sich ein großer weißer, gut zehn Meter hoher hufeisenförmiger Kreidesteinbruch, in den sich die Grabenden mit ihren Pickeln unablässig weiter hineinfraßen. An einer Seite des Bauernhauses standen drei Kalköfen, deren cremefarbener Qualm durch einen Buschgürtel strudelte und noch vor Erreichen der Kieszufahrt verwehte.

Am 20. Juli 193–, einem Samstag, stand ein Hillman Minx vor der langen Veranda, die mit weißem, über die unteren Fenster des Hauses hinausragendem Gitterwerk versehen war. Vor der Haustür redete John, einen Koffer in der Hand, mit Janet und William.

»Es ist also sinnlos«, sagte er, »mir Post nachzuschicken, bevor ich in Harlech angekommen bin. Ich könnte die Fahrt jederzeit unterbrechen. Wenn ich Urlaub mache, will ich mich nicht an eine feste Route binden.«

Janet lächelte. »Genau wie ich, John. Hast du auch alles eingepackt?«

John nickte, setzte eine Tweedmütze auf, gab Janet einen Kuss auf die Wange und hielt William die Hand hin.

»Also, Will, du hast gut zu tun die nächsten drei Wochen. Vergiss nicht Timpsons Bestellung für die anderthalb Yard und auch nicht Johnsons Ladung für Dienstag. Sieh zu, dass er auf Zack ist, Janet, und nicht immer bloß rumtheoretisiert. Du weißt ja, Will, Baukalk kriegt man nur, indem man Kreide brennt. Na, dann Wiedersehn.«

William nickte und murmelte etwas Konventionelles von einer schönen Zeit, die John sich machen solle, wobei er dessen Affront wie üblich überhörte, da er wusste, dass sein Bruder immer enttäuscht war, wenn er den Köder nicht schluckte.

»Genug Benzin?«

»Zwanzig Liter, danke – in einem sauberen Tank. Ich will den Verbrauch prüfen.«

»Schön – und in Harlech bist du …?«

»Mittwoch, allerspätestens«, sagte John und setzte sich ans Steuer. »So lange musst du eben warten, falls du einen guten Rat brauchst.«

Nach mehreren lautstarken Abschiedsworten und viel Winken schoss der Hillman um die Kurve der Zufahrt und verschwand hinter einer beschnittenen Lorbeerhecke.

Im selben Augenblick trugen sich zwei weitere, damit nicht zusammenhängende Ereignisse zu. Die Gemeindeuhr schlug Viertel nach sechs, und Pyke-Jones, der bedeutende Entomologe aus Worthing, ließ sich, zufrieden seufzend, in der vegetarischen Pension namens Lilac Rabbit in einen Sessel sinken. Pyke-Jones war soeben von einem strapaziösen Streifzug mit Netz und Botanisiertrommel über die Downs bei Findon zurückgekehrt. An Wochenenden pflegte er im Lilac Rabbit abzusteigen, womit er Findon – ein Dorf ungefähr auf halbem Wege zwischen Worthing und Washington – zum Hauptquartier für seine beherzten Angriffe auf die heimischen Schmetterlinge und Käfer machte. Wie er so dasaß und zur Vorbereitung auf seine Abendmahlzeit, bestehend aus Nusskotelett, Salat und rohen Möhren, ein Tonicwater trank, konnte ihm kaum bewusst sein, dass John Rothers Abreise von Chalklands seine Pläne für den folgenden Morgen durchkreuzen sollte.

Ihm war kaum bewusst, als er am Sonntag, dem 21. Juli, morgens um neun Uhr aufbrach, dass er mitten hinein in eine Tragödie geriet. Der Weg nach Cissbury Hill führte ihn über ein gewundenes, sonnengebleichtes Sträßchen, das am Fuße der Downs verlief und schließlich auf einem einsamen Hof rund sechs Kilometer vom Dorf entfernt endete. Ungefähr auf halber Strecke dieses besseren Feldwegs entriegelte Pyke-Jones ein Eisentor, hinter dem die offenen Downs begannen, und machte sich an den sanften Anstieg, der dort mit wahllos verstreuten dichten Ginsterbüschen gesprenkelt war. Hundert Meter vom Weg entfernt stieß er zu seiner Verblüffung auf einen abgestellten Wagen. Jemand hatte ihn rückwärts zwischen zwei große Ginsterbüsche gefahren. Die ihm zugewandte Tür der Limousine stand offen, und etwas abseits davon lag eine Tweedmütze im Gras, mit dem Futter nach oben. Von Neugier getrieben schaute sich Pyke-Jones die Sache näher an, ziemlich verdutzt darüber, dass der Besitzer des Wagens so achtlos gewesen war, die Tür offen und seine Mütze auf dem Boden liegen zu lassen.

Nach wenigen Schritten blieb er jedoch abrupt stehen, stieß einen Schrei des Entsetzens aus und kniete sich hin. Die Tweedmütze war innen voller Blut! Auch auf dem Trittbrett des Wagens war Blut, ebenso auf der Polsterung des Fahrersitzes sowie auf dem Lenkrad. Die Windschutzscheibe wies an mehreren Stellen spinnwebförmige Bruchlinien auf, und der Boden des Fahrzeugs war mit Glassplittern von den zerschmetterten Anzeigen des Armaturenbretts übersät. Er wagte es nicht, die Mütze zu berühren, stattdessen erhob er sich und rief mit hoher, bebender Stimme:

»Hallo – ist da jemand? Ist jemand hier?«

Keine Antwort.

Zutiefst erschüttert und voller Angst, was sich da zugetragen haben könnte, zögerte Pyke-Jones einen Augenblick und überlegte, was er tun sollte. Dann zog er ein Notizbuch hervor, notierte sich hastig das Kennzeichen des Wagens und lief eilends zurück nach Findon.

Zwei Stunden später saß Superintendent Meredith, der unlängst von Carlisle nach Lewes versetzt worden war, mit William Rother in dem altmodischen Wohnzimmer von Chalklands.

»Es besteht kein Zweifel, Mr. Rother«, sagte Meredith gerade, »es ist der Wagen Ihres Bruders. Dass Sie die Mütze identifiziert haben, macht die Sache noch klarer. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie der Wagen dorthin gekommen sein könnte oder wo Ihr Bruder jetzt ist?«

»Nicht die mindeste. Ich verstehe das nicht. Mein Bruder ist gestern Abend gegen sechs nach Harlech in Wales gefahren. Er hatte vor, unterwegs bei der einen oder anderen Sehenswürdigkeit haltzumachen. Sie sagen, der Wagen wurde an der Nordseite vom Cissbury gefunden?«

Meredith nickte.

»Kurz vor der Sackgasse, Mr. Rother, die auf Bindings’ Farm endet – sechs Kilometer von Findon entfernt.«

William, blasser als gewöhnlich, litt ganz offensichtlich unter der Belastung der unerwarteten Ereignisse.

»Ja, das kenne ich. Aber warum John dorthin fuhr, ist mir unbegreiflich. Sie sagen, die Polizei hat die Umgebung des Hügels abgesucht und keine Spur meines Bruders gefunden?«

»Keine. Auch auf Bindings’ Farm hat niemand was bemerkt. Der Sergeant von Findon hat dort gleich Erkundigungen eingezogen. Selbstverständlich wird die Suche fortgesetzt. Man wird die übliche Vermisstenanzeige herausgeben, ich bräuchte also eine Beschreibung Ihres Bruders, Mr. Rother – Größe, Statur, Teint, Kleidung, auffällige Merkmale und so weiter. Könnten Sie mir da weiterhelfen?«

Nachdem alles notiert war, klappte Meredith sein Notizbuch zu und fuhr fort: »Ich weiß, dass das schmerzhaft für Sie ist, Mr. Rother, aber wir müssen uns leider den Tatsachen stellen. Können Sie sich aufgrund der vorliegenden Indizien denken, was wir vermuten müssen?«

»Eine Gewalttat?«

»Genau. Natürlich besteht auch die Möglichkeit eines Selbstmordversuchs, allerdings habe ich einen sehr gewichtigen Grund, diese Erklärung auszuschließen.«

»Der wohl vertraulich ist?«

»Leider ja, Mr. Rother. Wissen Sie, es gibt gewisse Hinweise, die die Polizei immer gern in der Hinterhand behalten möchte. Gegenwärtig weist alles auf einen tätlichen Angriff hin. Wobei sich im Moment noch unmöglich sagen lässt, wann und warum Ihr Bruder überfallen wurde. Kennen Sie vielleicht jemanden, der ihn verletzt haben könnte? Irgendjemanden, der einen Groll gegen ihn hegte?«

Nach einigem Überlegen schüttelte William den Kopf.

»Ich glaube, mein Bruder war in der Gegend ziemlich beliebt. Bei seinen Privatangelegenheiten hielt er sich zurück. Er hat mich nie richtig ins Vertrauen gezogen. Überhaupt waren wir kaum je einer Meinung – besonders was die Landwirtschaft betrifft.«

»Sie sind hier Partner?«

»Ja – auf dem Hof und auch bei der Kalkbrennerei.«

Meredith machte sich noch rasch ein paar Notizen, blickte dann auf und sagte nach kurzem Nachdenken:

»Ihnen ist bewusst, dass es in dieser Sache einen ziemlich verwirrenden Faktor gibt, Mr. Rother?«

»Ich verstehe nicht –«, begann William.

»Wenn wir davon ausgehen, dass Ihr Bruder überfallen wurde – wo ist er dann? Ein Verletzter würde nicht weit kommen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, zumal in einer ländlichen Gegend wie dieser.«

»Vielleicht wurde er ja gestern spät abends überfallen«, meinte William, »ist dann weggelaufen und irgendwo auf dem Hügel zusammengebrochen.«

Meredith schüttelte den Kopf.

»Das hatte ich anfangs auch gedacht, Sir – aber die Blutspur endet ein paar Schritte vom Wagen entfernt. Das ist doch ziemlich eindeutig, nicht?«

»Aber warum? Ich verstehe nicht ganz –«

»Es legt nahe, dass es einen zweiten Wagen gab und der Angreifer wahrscheinlich einen Komplizen hatte. Ihr Bruder muss wohl weggefahren worden sein, vielleicht bewusstlos, um ihn so weit wie möglich vom Tatort zu entfernen.«

»Aber aus welchem Grund denn, Mr. Meredith?« William war immer erregter geworden, während der Superintendent mit nüchterner Stimme den wahrscheinlichsten Verlauf der Tragödie nacherzählte. »Das ist doch alles so sinnlos! Warum hat man meinen Bruder überfallen? Und wer? Wie zum Teufel ist sein Wagen an den Fuß des Cissbury Ring gelangt, wo er doch unterwegs nach Harlech sein sollte?«

»Könnte ich diese Fragen beantworten, Sir, dann wären die polizeilichen Ermittlungen bereits abgeschlossen. Am plausibelsten scheint mir noch die Erklärung, dass er in einem zweiten Wagen weggefahren wurde. Entführung mit dem Ziel, Lösegeld zu erpressen.« Meredith lächelte schief. »Eine bedauerliche kriminelle Angewohnheit, die aus den Vereinigten Staaten importiert wurde. Doch das ist reine Theorie. Bislang deutet nichts darauf hin.«

Eine lange Pause entstand, in der William beklommen zu den Verandatüren schritt und auf den Rasen hinausstarrte.

»Sagen Sie, Superintendent«, fragte er, und es fiel ihm offensichtlich schwer, seine Gefühle zu verbergen, »wie stehen die Chancen?«

»Wobei, Sir?«

»Dass mein Bruder noch lebt?«

Meredith zögerte, zuckte mit den Achseln und antwortete dann mit dem ihm eigenen Bedacht: »Es ist noch zu früh, um etwas Definitives zu sagen, Sir. Sie stehen wohl fünfzig-fünfzig. In den nächsten vierundzwanzig Stunden, sobald die Beschreibung Ihres Bruders an die Polizeistationen weitergeleitet wurde, wissen wir vermutlich sehr viel mehr. Womöglich wird sie auch noch im Rundfunk durchgegeben, wenn während der nächsten Tage nichts ans Licht kommt. Bis dahin, Mr. Rother, würde ich mich an das alte Sprichwort halten: ›Keine Nachrichten sind gute Nachrichten.‹«

Er stand auf, nahm seine Schirmmütze vom Klavier und setzte hinzu: »Eines noch, Mr. Rother – wie war Ihr Bruder gestimmt, als er Sie gestern Abend verließ? Wirkte er bedrückt, ängstlich, nervös?«

»Nein – ich würde sagen, er war in ganz normaler Stimmung.«

»Worüber haben Sie geredet – etwas Besonderes?«

»Ach, nur über alltägliche Dinge – über Bestellungen von Baukalk, die ausgeliefert werden mussten. Ich erinnere mich noch, dass ich John gefragt habe, ob er auch genügend Benzin im Tank hat.«

Meredith nahm dieses Detail zur Kenntnis, grübelte und fragte dann unvermittelt: »Hat er diese Frage beantwortet?«

»Ja.«

»Und Sie erinnern sich, was er sagte?«

»Wortwörtlich. Er sagte: ›Zwanzig Liter, danke – in einem sauberen Tank.‹«

»Was wohl bedeutet, dass er den Tank geleert und mit exakt zwanzig Litern gefüllt hat?«

»Das stimmt. Es war ein Tick von ihm, bei langen Fahrten den genauen Verbrauch zu bestimmen.«

»Haben Sie eine Ahnung, was für einen sein Wagen hatte?«

»Ungefähr sieben Liter auf hundert Kilometer. Vielleicht weniger.«

»Danke«, sagte Meredith. »Nun will ich Sie nicht länger aufhalten, Mr. Rother. Sie können sich darauf verlassen, dass ich Ihnen die Ergebnisse unserer Ermittlungen sofort mitteile. Haben Sie Telefon?«

William nickte.

»Dann rufe ich Sie an, wenn sich etwas Neues ergeben hat.«

William ergriff die angebotene Hand und schüttelte sie herzlich.

»Danke, Mr. Meredith«, sagte er, während er ihn zur Tür begleitete. »Ich mache mir natürlich die größten Sorgen. Ihre Rücksicht ist mir eine große Hilfe. Ich weiß gar nicht, wie ich das meiner Frau erzählen soll. Sie müsste jeden Moment von der Kirche zurück sein.«

»Sie mochte Ihren Bruder?«, erkundigte sich Meredith, während er diplomatisch durch die Tür trat.

»Sehr«, sagte William trocken. »Sie hatten eine Menge gemeinsam. Eigentlich habe ich immer –« Er brach mit einem entschuldigenden Lachen ab. »Aber hören Sie, Superintendent, ich darf Ihre Zeit nicht mit Familiendingen verschwenden. Hier lang – nach links.«

Auf dem Rückweg nach Findon, neben seinem Fahrer sitzend, fand Meredith, dass die Befragung William Rothers wenig erbracht hatte. Er hoffte, der Vermisste werde binnen der nächsten vierundzwanzig Stunden auftauchen und damit einem ärgerlichen Routinefall ein Ende setzen. Momentan war der einzig originelle Faktor Rothers Verschwinden, und sollte er auftauchen, wären der Fall und das Rätsel automatisch gelöst. Wenn nicht – Meredith grinste vor sich hin –, aber das war ja lächerlich! Man konnte keinen einfach so verschwinden lassen wie ein Zauberer ein Kaninchen im Zylinder, lebend oder tot. Nein, Rother würde schon auftauchen und der Fall sich als der übliche »Tod durch einen wahnsinnigen Mörder« oder etwas Ähnliches entpuppen – ein kaltschnäuziges Verbrechen ohne jedes Motiv, wegen seines zufälligen Ursprungs desto unerfreulicher.

»Andererseits«, dachte er, »würde das nicht John Rothers Wagen am Fuße des Cissbury Ring erklären. Zwanzig Liter Benzin, ja? Genau. Das ist wohl das einzige verwertbare Indiz, das ich durch die Befragung erhalten habe.« Er wandte sich an den Constable am Steuer. »Fahren Sie mich doch noch mal zum Tatort, Hawkins. Können Sie einen Benzintank entleeren und den Inhalt messen?«

»Nichts leichter als das, Sir – wenn wir an der Tankstelle in Findon vorher zwei Zehn-Liter-Kanister holen.«

Dort wurden die Kanister in den Wagen gestellt, und anschließend bogen die beiden Männer von der Hauptstraße nach links in die Bindings Lane ab, wie sie bei den Einheimischen hieß, und fuhren den Fuß des Hügels entlang. Bei dem Hillman stand ein Constable Wache, um ihn herum hatten sich schon ein paar Gaffer eingefunden, zumeist Kinder. Es gab nichts weiter zu berichten, auch die Suche in der Umgebung hatte bislang nichts Neues ergeben. Hawkins löste eine Anschlussmutter an der Vergaserleitung und ließ das Benzin sorgsam in die Kanister ab.

»Die genaue Menge messe ich in der Direktion«, sagte Meredith. »Aber wie viel ist es ungefähr?«

»Etwa anderthalb Kanister, Sir«, sagte Hawkins.

Nachdem Meredith und der Constable dafür gesorgt hatten, dass der Hillman zur Findoner Tankstelle gebracht wurde, setzte er sich in den Streifenwagen und ließ sich zurück nach Lewes fahren – eine Strecke von rund vierzig Kilometern.

In seinem Büro machte er sich dann mit einem Messbecher daran, die Menge des Benzins aus Rothers Tank genau zu ermitteln. Er war gerade damit fertig, als der Chief Constable, Major Forest, nach forschem Klopfen an der Tür ins Zimmer gestapft kam. Er stapfte immerzu – ein brüsker, untersetzter, energischer kleiner Mann mit borstigem Schnurrbart und Halbglatze. Obwohl stets kurz angebunden bis zur Grobheit, mochten seine Leute ihn, da sie seine beinahe schon dämonische Effizienz anerkannten.

»Hallo, Meredith. Was liegt an? Machen Sie denn nie Feierabend?«

»Die Rother-Sache, Sir.«

»Ach, die mit dem verlassenen Wagen. Ich habe Ihren Bericht auf meinem Schreibtisch gesehen. Schon eine Meinung dazu?«

»Noch nicht. Sieht mir nach einem Überfall aus.«

Major Forest pflichtete ihm bei.

»Und was zum Teufel treiben Sie jetzt gerade? Hier stinkt ja alles nach Benzin. Sie wollen wohl aus Protest gegen Überstunden das Revier abfackeln, wie?«

Meredith erklärte ihm, was er von William Rother in Chalklands erfahren hatte.

»Und – wie lautet das Ergebnis? Na kommen Sie schon, Meredith, nur nicht so oberschlau. Sie haben doch was rausgefunden.«

»Es sind ungefähr sechzehn Liter übrig, Sir. Rother hat Chalklands mit genau zwanzig Litern verlassen. Sein Wagen verbraucht etwa sieben Liter. Eine simple Rechnung ergibt also –«

»Schon gut! Schon gut!«, schnitt ihm der Chief das Wort ab. »Verschonen Sie mich mit Mathematik. Sie wollen mir also sagen, dass Rother rund fünfzig Kilometer gefahren ist, bevor er den Wagen unterhalb des Cissbury abgestellt hat?«

»Ganz genau, Sir. Und der direkte Weg von Chalklands ist ungefähr sieben Kilometer lang.«

»Was beweist?«

»Nichts, Sir.«

»Pff – das bringt uns ja sehr viel weiter.«

»Im Moment noch nicht. Später könnte uns das aber von Nutzen sein. Wissen Sie, Sir –«

»Ach Sie, machen Sie Ihre Arbeit nur weiter auf Ihre sture Art. Ihre Methoden habe ich noch nie verstanden. Sie sind gründlich, aber auch pingelig. Bei Details sind Sie wie so eine verflixte Frau. Aber ich mische mich da gar nicht ein. Das ist Ihr Fall. Wenn Rother nach drei Tagen noch nicht aufgetaucht ist, bringen wir seine Beschreibung von London aus ins Radio.«

»In Ordnung, Sir.«

Drei Tage später verkündigte eine nüchterne Stimme:

»Bevor ich die allgemeinen Nachrichten verlese, hier eine Durchsage der Polizei. Vermisst wird seit Samstag, dem 20. Juli, John Fosdyke Rother, Alter neununddreißig Jahre, Größe ein Meter siebzig, stämmige Gestalt, rötlicher Teint, Haare seitlich ergraut, blau-graue Augen, glattrasiert. Zuletzt trug Mr. Rother einen hellbraunen Anzug mit Kniehose, hellbraune Strümpfe und braune Brogues. Wahrscheinlich ohne Hut. Sein Wagen wurde am Sonntag, dem 21. Juli, wenige Kilometer landeinwärts von Worthing unterhalb des Cissbury Ring verlassen aufgefunden. Es wird angenommen, dass Mr. Rother mit Gedächtnisverlust umherirrt. Wer Informationen zu seinem gegenwärtigen Verbleib hat, möge sich bitte beim Chief Constable der Sussex County Constabulary – Telefon Lewes 0099 – oder bei der nächsten Polizeiwache melden.«

Das war am Mittwoch, dem 24. Juli.

Eine Woche später wurde John Fosdyke Rother noch immer vermisst, und der Superintendent war bei seinen Ermittlungen keinen Schritt vorangekommen. Entgegen Merediths vorherigem Spott hatte derjenige, der Rother überfallen hatte, offenbar das Unmögliche bewerkstelligt – das Kaninchen war aus dem Zylinder fortgezaubert worden.

»Und das«, dachte Meredith, »spricht kaum für das Werk eines wahnsinnigen Mörders.«

Vielmehr sah es ganz so aus, als hätte die Polizei es mit einem sorgfältig geplanten und raffiniert ausgeführten Mord zu tun, mehr noch, mit einem Mord ohne Leiche!

Kapitel 2

Knochen

»Na, egal, was es ist, Mann«, sagte Ed apodiktisch, »eigentlich dürfte da gar nichts drin sein.«

»Ja, stimmt«, nickte Bill. »Lässt sich schlecht mischen, wenn da Brocken drin sind, die nicht im Kalk sein dürften. Verdirbt den Grus – erst recht den Mörtel.«

»Möcht sowieso mal wissen, was das überhaupt ist«, sagte Ed und hielt das fremdartige Ding hoch, das aus dem Kalksack in den großen Trog Sand gefallen war, in dem der Mörtel angerührt werden sollte. »Sieht mir ganz nach einem Stück Knochen aus, oder?«

»Menschenknochen«, ergänzte Bill in einer schaurigen Laune der Phantasie.

»Wohl eher Hundeknochen«, sagte Ed und warf den fraglichen Gegenstand auf einen Schutthaufen in der Nähe. »Jetzt steh nicht so rum – reich mal den Wasserkanister, dann mischen wir das Zeug.« Und mit einem vorwurfsvollen Blick: »Du mit deinem Menschenknochen. Was sind das denn für kriminelle Phantasien.« Dann, etwas heiterer: »Weißt du, Bill, solche Sachen – Überreste, könnt man sagen, die hat man auch schon an komischeren Stellen gefunden als in nem Sack ungelöschten Kalk. Ich hab mal von einem in Arundel gehört, der hat nen Menschenschädel in nem alten Kamin gefunden, den er abgerissen hat. War’n Normanne, haben sie gesagt – weiß der Himmel, woher die wussten, was der arme Teufel war, bloß von seinem Schädel.«

Ed spuckte in die schäumende Kalkbrühe, die er gerade mit Wasser ablöschte, dann rührte sein Kollege Sand hinein. Sie legten das Fundament eines neuen Flügels, der an Professor Blenkings’ »reizvollem Herrenhaus« an der Promenade von West-Worthing angebaut werden sollte. Dieser Herr, ein emeritierter Anatomieprofessor, schritt soeben vom Gartenhaus kommend, wo er sein Mittagsschläfchen beendet hatte, über den Rasen. Die lauten Stimmen der zwei Maurer lenkten ihn zurück zu der Erkenntnis, dass der neue Flügel nach monatelangen Streitereien mit seinem Architekten nun tatsächlich Gestalt annahm. Er fühlte sich umgänglich und folglich auch gesprächig.

»Tag, die Herren.«

Die beiden Arbeiter tippten sich grüßend an die Mützen.

»Tag, Sir.«

»Na, wie läuft’s?«

»So gut’s eben geht«, sagte Ed und zwinkerte Bill zu. »Aber mein Kumpel hier meint, er hat im letzten Packen Kalk, der vom Bauhof reingekommen ist, einen Menschenknochen gefunden.«

»Einen Menschenknochen!« Der Professor fingerte an seiner grünen Sonnenbrille. »Interessant. Sehr. Zufällig habe ich mich mein ganzes Leben lang mit Knochen befasst. Den würde ich mir gern mal ansehen.«

»Ich hab Sie bloß auf den Arm genommen, Sir. Das ist bloß der Rest von ner Hundemahlzeit, wenn Sie’s genau wissen wollen. Ich hab ihn auf den Haufen da geschmissen.«

Der Professor folgte Eds ausgestrecktem Arm mit den Augen, trat einen Schritt heran, spähte hin und stieß einen scharfen Ruf aus.

»Großer Gott! Sehr außergewöhnlich! Ihr Freund hat recht. Das ist ein Menschenknochen.« Er bückte sich, nahm das Exemplar in die Hand und drehte es prüfend herum. »Ein ausgewachsener männlicher Femur. Und auch noch fast intakt. Höchst interessant.«

»Femmer?«, fragte Ed, schob die Mütze zurück und kratzte sich am Ohr. »Was’n das?«

»Ein Oberschenkelknochen – der längste Knochen im menschlichen Skelett.«

»Und wie zum Teufel kommt ein menschlicher Oberschenkelknochen in den Sack mit dem ungelöschten Kalk? Das würd ich gern wissen«, sagte Ed nachdrücklich und fügte düster hinzu: »Und das sollten wir auch wissen, Sir. Das sehn Sie doch, oder?«

»Ungewöhnlich ist es jedenfalls, da haben Sie recht.«

»Mehr noch, Sir – das ist mehr als das. Viel mehr. Sehn Sie das nicht?«

Ed war nun zutiefst aufgewühlt.

»Was soll ich sehen?« Der Professor war von der Vehemenz des anderen etwas verwirrt.

»Dass das ne Sache für die Polizei ist«, forderte Ed. »Vielleicht gibt’s eine natürliche Erklärung dafür. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist der Femmer nicht zufällig in den Kalksack reingekommen. Vielleicht ist es ja –«

»Ja – vielleicht ist es Mord!«, schrie Bill, entschlossen, Eds dramatischer Enthüllung zuvorzukommen.

»Mord!«, rief der Professor ungläubig aus. Er hatte sich so viele Jahre mit Menschenknochen beschäftigt, dass er fast vergessen hatte, dass Menschenknochen, mit Fleisch umhüllt, umherliefen, sprachen und atmeten.

»Ja«, nickte Ed. »Wenn einer einen kaltgemacht hat, dann muss er doch die Leiche loswerden, nich?«

»Also müsste man –«, begann der Professor, nun richtig verstört. »Sie meinen, ich sollte die Polizei verständigen?«

Ed sagte emphatisch: »Allerdings, Sir. Und zwar sofort. Wir wollen ja nicht, dass wir deswegen Ärger kriegen, stimmt’s, Bill?«

»Dann rufe ich an! Ich rufe sofort auf der Wache an.« Und schon trabte der Professor zum Haus, den Oberschenkelknochen wie einen Schirm unter den Arm geklemmt. »Herrje! Mord. Höchst interessant.« Im Flur begegnete er der Haushälterin und hielt ihr den Knochen unter die Nase. »Das ist Mord, Harriet. Sagen die Arbeiter. Ich muss die Polizei anrufen. Wir wollen deswegen keinen Ärger haben.«

Zwanzig Minuten später befragte Sergeant Phillips von der Stadtpolizei Worthing die kleine Gruppe im Garten. Seine Fragen waren knapp und präzise. Fünf Minuten darauf hatte er alles Nötige beisammen und in sein Büchlein notiert. Die Männer arbeiteten für die Baufirma Timpson & Son in der Steyne Road. Sie hatten keine Ahnung, wo Timpson seinen Kalk einkaufte, aber Fred Drake, der Vorarbeiter, werde ihm weiterhelfen können. Der Professor erklärte, er habe den Knochen sogleich als einen Femur erkannt. Seiner Ansicht nach sei der Knochen an beiden Enden mit einer chirurgischen Säge durchschnitten worden, wahrscheinlich, um ihn vom restlichen Körper zu trennen. Er habe keine Ahnung, wie alt der Knochen sein könne, fest stehe aber, dass er zu einem männlichen Erwachsenen mittlerer Größe gehört habe. Natürlich sei es schwierig, die ursprüngliche Statur eines Mannes allein anhand des Knochenbaus zu bestimmen. Es sei nicht zwangsläufig so, dass der Femur eines dicken Mannes größer als der eines dünnen Mannes sei. Das alles sei eine ganz außerordentliche Sache – beispiellos, meinte der Professor, und er hoffte aufrichtig, dass der Grund für das Vorhandensein des Knochens in dem Sack kein Verbrechen sei.

Bei Timpson traf der Sergeant den Vorarbeiter am Wasserhahn an, wo er sich gerade die Hände wusch.

»Fred Drake?«

»Der bin ich.«

»Ich bräuchte mal eine Auskunft.«

»Schießen Sie los.«

»Der Sack Kalk, der heute Morgen zu Professor Blenkings’ Haus an der Promenade geliefert wurde – wo kam der her?«

»Rother«, sagte der Vorarbeiter. »Rother in Washington. Kennen Sie die?«

Der Sergeant nickte. Mehr noch, er wusste auch vom Verschwinden John Rothers. Für ihn sah es ganz so aus, dass der Oberschenkelknochen, den er in Packpapier gewickelt unter dem Arm trug, der Grafschaftspolizei übergeben werden musste. Der Nebel lichtete sich schon. Fast instinktiv hatte er diese Verbindung gezogen.

»Wann ist diese Ladung reingekommen?«

»Gestern. Anderthalb Yard.«

»In Säcken?«

»Nein – unsere Leute füllen ihn je nach Bedarf in Säcke. Wir kippen ihn in den großen Schuppen da drüben.«

»Wurde davon noch mehr benutzt?«

»Nein.«

»Gut – dann sorgen Sie dafür, dass der Schuppen verschlossen und der Kalk nicht angerührt wird, bis wir uns wieder bei Ihnen melden, Mr. Drake. Zu gegebener Zeit wird man das Mr. Timpson vom Revier aus erklären. Danke für die Auskunft. Schönen Tag noch.«

Superintendent Meredith pfiff in den Hörer, als die Nachricht aus Worthing eintraf.

»Daher weht also der Wind, wie? Passen Sie auf, Sergeant. Ich komme gleich vorbei und hole den Knochen ab. Bis dahin lassen Sie den Kalkhaufen bei Timpson von einem Ihrer Leute durchsieben. Sollte noch mehr auftauchen, dann rufen Sie diesen Professor an und sagen ihm, er soll sich mit uns um achtzehn Uhr bei Ihnen treffen.«

Im Streifenwagen Richtung Worthing begann Meredith, Hawkins weitgehend ignorierend, seine Sicht der Dinge diesem neuen Aspekt anzupassen. Er hegte keinen Zweifel, dass der Oberschenkelknochen zu John Rother gehörte – es war vollkommen undenkbar, dass diese beiden außergewöhnlichen, ja sensationellen, mit den Rothers verbundenen Faktoren nicht in Beziehung zueinander standen. Ein Mann namens Rother wird an einer einsamen Stelle überfallen und getötet, seine Leiche vom Tatort weggeschafft. Rund zehn Tage später wird ein männlicher Femur in einer Ladung Kalk entdeckt, die aus den Rotherschen Brennöfen stammt. Die Ereignisse dazwischen ließen sich gewiss ungefähr wie folgt rekonstruieren: Der oder die Mörder sahen sich nach der Tötung ihres Opfers mit der Notwendigkeit konfrontiert, die Leiche loszuwerden. Zweifellos glaubten sie, dass es Tage, ja Wochen dauern würde, bis der verlassene Hillman an der abgeschiedenen Stelle unterhalb des Cissbury Ring entdeckt würde. Wenn sie die Leiche also bis dahin loswerden könnten, standen ihre Chancen, vor der Aufklärung des Verbrechens zu entkommen, womöglich auf den Kontinent, gut. Zweitens konnte die Leiche der Polizei Anhaltspunkte liefern, die der Mörder gar nicht bedacht hatte. Ließ man die Leiche jedoch verschwinden, dann gab es ipso facto auch diese Hinweise nicht.

Nun konnte man sich eines Leichnams auf verschiedene Arten entledigen, und manche waren wirksamer als andere. Man konnte ihn vergraben, in Säure auflösen, ins Wasser werfen oder verbrennen. Meredith gelangte zunehmend zu der Annahme, dass Rothers Mörder letzteres Mittel gewählt hatte. Der Leichnam war an einem sicheren Ort zerteilt worden, laut Professor Blenkings mit einer chirurgischen Säge, und dann waren Gliedmaßen und Rumpf entweder teilweise oder ganz in den Kalköfen von Chalklands verbrannt worden. Der Mörder hatte zweifellos beabsichtigt, die Identität seines Opfers zu verschleiern und die Knochen womöglich Stück für Stück zu verstreuen, wodurch das Verbrechen vielleicht nie entdeckt werden würde. Meredith mutmaßte, dass man Teile der zersägten Leiche während der letzten zehn Tage, sicherlich nachts, in den Ofen oder die Öfen gesteckt hatte. Da der Kalk an verschiedene Baufirmen im näheren Umkreis geliefert wurde, war es durchaus möglich, dass der eine oder andere Knochen in einer größeren Lieferung kein Aufsehen erregen würde. Der durchschnittliche Arbeiter würde sie für Tierknochen halten, und wäre der Professor nicht gewesen, dann wäre auch der Oberschenkelknochen mit dem Schutt weggeräumt worden.

»Im Moment noch reine Theorie«, sagte sich Meredith, »aber immerhin eine brauchbare Ermittlungsgrundlage.«

Während der Wagen durch die belebten Straßen Worthings rumpelte, wurde ihm klar, dass ein sofortiger Besuch in Chalklands dringend geboten war. Er wollte sich mit zwei Dingen vertraut machen – erstens mit der Methode des Kalkbrennens und zweitens mit einer vollständigen Liste der Bestellungen, die seit dem 20. Juli ausgeliefert worden waren. Unterdessen hoffte er, Worthing werde ihm etwas mehr Indizien liefern.

Er wurde nicht enttäuscht. Sergeant Phillips, Professor Blenkings und ein Inspector erwarteten ihn schon in dessen Büro. Auf dem Tisch lag ein Paket in braunem Packpapier.

»Und?«, sagte Meredith nach der Vorstellungsrunde, »hatten wir bei Timpson Glück?«

»Und ob«, erwiderte der Inspector. »Sehen Sie sich das mal an.«

Mit der Geste eines Verkäufers, der eine geschmackvolle Krawatte anpreist, öffnete der Inspector das Paket. Darin lag ein ganzer Haufen Knochen – große, kleine, dicke, dünne, gerade, gebogene.

»Mein Gott! Es besteht wohl kein Zweifel, dass das alles Teile eines menschlichen Skeletts sind, Professor?«

Der Professor trat vor und spähte durch seine Brille, die er nun anstelle seiner grünen Sonnenbrille trug. Nach einer raschen Prüfung schüttelte er den Kopf.

»Herrje, nein – an der Herkunft besteht kein Zweifel.« Er nahm zwei kleinere Knochen heraus und legte sie sich auf die flache Hand. »Sehen Sie sich nur mal die hier an, meine Herren. Zwei schöne Mittelhandknochen eines männlichen Erwachsenen. Und das hier«, er hielt ein anderes Teil hoch, »ist die obere Hälfte einer abgesägten Tibia. Und dieses sonderbare Ding da nennen wir Sesambein. Vielleicht wissen die Herren ja, wie der Volksmund dazu sagt, hm?«

»Kniescheibe«, vermutete Meredith mit einem Augenzwinkern zum Inspector hin.

»Sehr richtig«, strahlte der Professor, als beglückwünschte er einen Studenten zu einer unerwarteten Diagnose. »Eine menschliche Kniescheibe. Das ist ja wirklich eine umfassende Sammlung. Erst ein Femur, dann eine Tibia – ah, und da haben wir ein hübsches Stück einer Fibula, an die unser Sesambein anschließt. Mit anderen Worten, wir könnten beinahe ein gesamtes rechtes Bein von der Hüfte bis hinab zur Hälfte des Schienbeins erstellen. Hochinteressant, nicht?«

»Sehr interessant«, sagte Meredith trocken. »Und auch äußerst hilfreich, Sir. Einmal angenommen, ich könnte die … nun ja, sagen wir, die fehlenden Teile des Puzzles beschaffen, könnten Sie es mir dann zusammenfügen, Professor?«

»Ganz gewiss. Ich könnte Ihnen ein richtig hübsches Skelett bauen, vorausgesetzt, Ihre Knochen gehören alle zum selben Erwachsenen.«

»Ob das bei denen da wohl der Fall ist?«, fragte Meredith rasch.

»Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja – aber wenn ich sie mitnehmen könnte, dann könnte ich –«

»Tun Sie das. Und teilen Sie mir das Ergebnis so schnell wie möglich mit.«

»Spätestens morgen.«

»Schön. Würden Sie mich direkt anrufen? Lewes 0099.«

Wieder strahlte der Professor. »Das ist ja alles sehr ungewöhnlich, nicht? Herrje! Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal zur Aufklärung eines Mordes beitragen würde. Höchst interessant. Höchst interessant.«

Woraufhin der Professor die Überreste einsammelte, den Beamten einen schönen Tag wünschte und ein Liedchen summend verschwand.

»Der alte Bursche wird noch nützlich sein«, lautete Merediths innerer Kommentar, als er die Polizeiwache verließ. »Sollten wir diese ›umfassende Sammlung‹, wie er es nennt, auch nur annähernd zusammenbekommen, wird es eine gerichtliche Untersuchung geben müssen. Aber wir bräuchten schon mehr als Glück, um die Identität des Skeletts festzustellen!«

Da es schon sehr spät war, beschloss er, Chalklands erst am nächsten Morgen aufzusuchen.

Es war kurz nach neun Uhr, als sein Wagen auf den Weg einbog, der von der Hauptstraße zum Hof führte. Wenig später hielt er vor der langen weißen Veranda. Eine junge Frau goss Geranien in Töpfen, die zwischen zwei riesigen Schiebefenstern stufenförmig übereinander standen. Beim Anblick des Wagens stellte sie die Gießkanne ab und ging zu dem Superintendent, um ihn zu begrüßen.

»Guten Morgen, Ma’am. Ist Mr. William Rother irgendwo in der Nähe?«

»Mein Mann? Ja, ich glaube, er ist irgendwo drüben bei den Brennöfen.«

»Danke, Mrs. Rother. Da ich keine Uniform trage, sollte ich Ihnen vielleicht erklären, dass ich Superintendent der Polizei bin und das Verschwinden des Bruders Ihres Mannes untersuche. Mein Name ist Meredith.«

Die Frau wirkte kurz erschrocken, dann sagte sie leise, wobei sie sich beklommen umschaute:

»Mein Mann sorgt sich wegen dieser schrecklichen Sache zu Tode, Mr. Meredith. Sie quält ihn richtiggehend. Auch wenn er wenig sagt, weiß ich doch, dass er unablässig an John denkt. Sagen Sie mir ehrlich – wie stehen die Chancen, dass John je wieder auftaucht, was glauben Sie?«

Meredith zögerte, musterte die aufgewühlte junge Frau eingehend und beschloss instinktiv, ihr ausweichend zu antworten.

»Das vermag ich Ihnen nicht zu sagen. Es sind schon Vermisste Jahre nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht.«

»Aber mit solchen Verletzungen – da ist es doch kaum vorstellbar, dass er weit gekommen ist?«

»Wir wissen doch gar nicht, wie schwer er verletzt war, Mrs. Rother. Wie kommen Sie darauf? Ich habe Ihrem Mann gegenüber keinerlei Einzelheiten erwähnt.«

»Aber … aber ich habe in der Zeitung darüber gelesen«, erwiderte die Frau, offensichtlich voller Unbehagen, dass sie ertappt worden war. »Da war von schrecklichen Blutflecken die Rede.«

»Pure Übertreibung.«

Meredith tat ihre Befürchtungen mit einem Achselzucken ab und nahm Mrs. William Rother genauer in Augenschein. Ihm fiel auf, dass ihre natürliche Schönheit durch die nachgezogenen Lippen und die dunklen Schmierer unter ihren hellen grauen Augen teilweise entwertet war. Offensichtlich war ihr Mann nicht der Einzige, der sich wegen John Rothers Verschwinden Sorgen machte. Sie war jünger, als er erwartet hatte – vielleicht fünf-, sechsundzwanzig, mindestens zehn Jahre jünger als ihr Mann. Sie besaß eine Munterkeit – ihr größter Reiz, wie er fand –, die diesen hellen grauen Augen eine Vielfalt an Ausdrucksnuancen verlieh und ihrer jugendlichen Figur eine zarte Energie.

»Fein gezeichnet«, war Merediths innerer Kommentar. »Und mit einem Hirn hinter dem guten Aussehen.«

Laut fuhr er fort: »Können Sie mir sagen, wo es zu den Öfen geht?«

Sie kam ans Tor und zeigte es ihm.

»Dort – hinter den Büschen rechts. Da sehen Sie auch den Rauch aufsteigen.«

Meredith tippte sich an die Mütze und machte sich zu Fuß in Richtung der fetten weißen Qualmwolken auf, die sich nach und nach mit dem Wind verloren. Gleich hinter den Büschen stand er dann schon vor den Öfen.

Weites, flaches Land lag in der Ferne hinter der Naturmauer, in welche die Öfen eingelassen waren. Ein ausgedehntes, wenngleich tiefes Tal, von der nicht einzusehenden Landstraße durchschnitten, fiel vom Niveau des Hofes ab, um auf der anderen Seite zu dem baumgekrönten Höcker Highden Hill anzusteigen. Zur Rechten hin, zwischen den Grüppchen der Sommerbäume, duckten sich die Ziegel- und Strohdächer Washingtons. Etwas erhaben, ihr grauer Stein hob sich düster von dem blauen Himmel ab, stand die Kirche, hinter deren nördlichem Schatten das Pfarrhaus kauerte. Unmittelbar unterhalb der Öfen verlief eine Fortsetzung des Wegs, auf dem Meredith gekommen war und der offenkundig irgendwo wieder auf die Hauptstraße stieß. Eine niedrige Feuersteinmauer säumte den zehn Meter tiefen jähen Abfall zwischen den Öfen und dem Sträßchen. Auf der anderen Seite der Mauer lagen die Ställe und diesseits von ihr eine Art Hof, wo der Kalk auf die Wagen geladen wurde. Auf diesem Hof stand William Rother und sah dabei zu, wie ein Fuhrmann sein Pferd anschirrte.

Meredith beugte sich über die kleine Mauer und rief.

»Entschuldigen Sie, Sir. Könnten Sie mal für einen Moment hochkommen?«

Rother schaute rasch auf, erkannte den Superintendent, nickte und lief dann den Weg entlang, der ihn schließlich auf das erhöhte Niveau brachte. Dort angekommen, streckte er ihm die Hand entgegen. Meredith war schockiert über sein Aussehen. Während der letzten zehn Tage hatte sich sein Gesicht komplett verändert. Aus einer dünnen weißen Maske, hier und da ausgehöhlt wie vom Meißel eines Bildhauers, brannten die dunklen, flackernden Augen eines Mannes, der am Rande eines Nervenzusammenbruchs steht.

»Mein Gott, Sir!«, rief Meredith unwillkürlich. »Sie sehen krank aus.«

»Ich bin krank«, erwiderte Rother sachlich und mit ausdruckslosem Blick. »Überrascht Sie das? Sagen Sie«, er legte dem Superintendent eine schmale, nervöse Hand auf den Ärmel, »sagen Sie mir – gibt es Neuigkeiten?«

»Leider nicht, Mr. Rother. Ich bin heute wegen anderer Erkundigungen hier. Zugegeben, sie hängen mit dem Verschwinden Ihres Bruders zusammen, aber momentan ist es eher etwas Privates. Verstehen Sie?«

»Vollkommen.« Seine Stimme klang absolut uninteressiert. »Was genau möchten Sie wissen?«

»Ich möchte wissen, wie Sie Kalk herstellen«, sagte Meredith rundheraus.

Rother beäugte den Superintendent argwöhnisch, als wäre er unsicher, ob er richtig gehört hatte.

»Aber was hat das denn –«