9,99 €

Mehr erfahren.

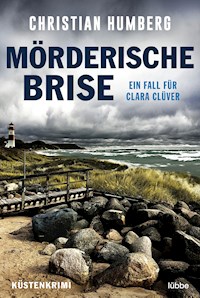

So hatte sich Clara Clüver ihre besten Jahre keineswegs vorgestellt: Nach der schmerzhaften Trennung von ihrem Ex-Mann zieht es die engagierte Großstadtpfarrerin eher widerwillig zurück in ihre Heimatstadt Travemünde. Doch kaum dort angekommen, muss sie sich mit mehr als nur ihrer Vergangenheit auseinandersetzen: Sie stolpert über eine Leiche. Der mächtige und gefürchtete Erich Konstantin, ein harter Patriarch und als lokaler Gastro-König bekannt, liegt tot am Niendorfer Hafen. Clara, von den Geistern ihrer eigenen Geschichte getrieben, taucht tiefer in die düsteren Geheimnisse der Stadt ein. Dabei gerät sie immer weiter in den Sog einer Unternehmerdynastie, die von Neid und Machtgier zerfressen ist. Was zu Beginn wie ein unglücklicher Zufall wirkt, entwickelt sich rasch zu einem gefährlichen Spiel, in dem Clara selbst zum Ziel wird. Schon bald sieht sie sich nicht nur mit den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert, sondern auch mit einem Mörder, der ihr immer näher kommt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 387

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

INHALT

ÜBER DAS BUCH

So hat Clara Clüver sich ihre besten Jahre nicht vorgestellt: Nach der Trennung von ihrem Ex kehrt die Großstadtpfarrerin eher widerwillig in die alte Heimat Travemünde zurück. Kaum dort, stolpert sie zu allem Überfluss auch noch über eine Leiche! Erich Konstantin, strenger Patriarch und lokaler Gastro-König, liegt tot am Niendorfer Hafen. Clüver folgt den Geistern der Vergangenheit und gerät in die Tiefen einer von Neid zerfressenen Unternehmerdynastie. Und irgendwann steht sie selbst im Visier des Mörders ...

ÜBER DEN AUTOR

Christian Humberg verfasst Romane, Comics, Theaterstücke und Sachbücher für Kinder und Erwachsene. Er schrieb unter anderem bereits für Star Trek und Perry Rhodan Neo, und seine Werke wurden in mehr als ein halbes Dutzend Sprachen übersetzt und vielfach für die Bühne adaptiert. Seine Kolumnen und Artikel erscheinen bundesweit in der Presse. Christian Humberg ist häufig auf Conventions zu finden. Noch häufiger zu finden ist er vor seinem PC-Monitor, der ihm die Sicht auf den Mainzer Dom versperrt. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse erhielt er 2015 den Deutschen Phantastik-Preis.

CHRISTIAN HUMBERG

MÖRDERISCHEBRISE

EIN FALL FÜRCLARA CLÜVER

KÜSTEN-KRIMI

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover

Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Dorothee Cabras, Grevenbroich

Einband-/Umschlagmotive: © shutterstock.com: Taras Bitkovskyy |Jenny Sturm | Kim Lindvall | Peangdao

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7517-1000-8

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Für Ani und 339

Das Blut kam mit den Wellen. Dunkel schwappte es über den Strand von Travemünde, und wo immer es den Sand berührte, schien es ihn auf ewig zu besudeln.

Marie starrte auf die dunklen Stellen, als könnte sie sich nie wieder von ihnen lösen. Es lag eine Magie in ihnen, die den Blick des Mädchens anzog wie nichts zuvor.

Dann hörte sie das Tosen. Laut und grauenvoll hallte es über die Mündung des Flusses, und die Erwachsenen, die sich in dieser Nacht draußen an der Mole versammelt hatten, wo sich seit jeher Trave und Meer vereinten, keuchten hörbar.

»Er kommt!«, rief der alte Leven mit brüchiger Stimme. Niemand widersprach ihm. »Gott steh uns bei, er kommt!«

Vorsichtig hob Marie den Blick. Von ihrem Versteck hinter den Büschen aus konnte sie Strand und Mole genau sehen – aber auch den Himmel über dem Meer. Letzterer war binnen weniger Minuten das pure Chaos geworden. Dunkle Wolken erfüllten plötzlich die Nacht, und grellweiße Blitze zuckten zwischen ihnen umher wie irregeleitete Zauber. Darunter tobte und wogte die aufgepeitschte See bis zum Horizont hinaus.

Marie war in Travemünde zur Welt gekommen und hatte jedes ihrer bisherigen sechs Lebensjahre dort verbracht. Sie kannte die See. Doch noch nie hatte sie sie so wild erlebt, so unheilig.

Und der Grund dafür war nah. Marie brauchte die Worte des alten Leven nicht, um das zu wissen – sie spürte es mit jeder Faser ihres jungen Körpers. Jeder hier draußen schien es zu spüren.

Er kam. Der verfluchte Wassermann.

»Roggenbuk«, flüsterte eine Stimme in der Menge, irgendwo vor dem versteckten Mädchen. Bei jeder einzelnen Silbe zogen kalte Schauer über Maries Rücken. »Roggenbuk.«

Einen Herzschlag später schlug ein gewaltiger Blitz in die See, draußen am Horizont und absolut lautlos. Dort, wo er das Wasser berührte, erhob sich ein gewaltiger Leviathan aus den Fluten wie ein aus Höllentiefen heraufbeschworener Dämon.

Das Wesen glich einem Drachen aus den alten Märchen. Ein massiger Lindwurm mit Flügeln und Klauen und einem monströsen Maul, größer als ein Berg und gnadenloser als der Satan selbst. Trotz der Entfernung war Marie, als könnte sie das Wasser vom schuppigen Leib des Ungeheuers abperlen sehen, die Gier in seinen lidlosen Augen erkennen. Das Bild existierte nur für einen winzigen Augenblick, denn dann verging der Blitz wieder, der die Nacht erhellt hatte, und das Monstrum verschwand in gnädiger Dunkelheit.

Doch Marie wusste, dass es dort draußen war, und sie ahnte, dass es näher kommen würde. Jetzt sofort. Es würde sich nehmen, was ihm zustand. Denn so war es laut den Erwachsenen schon immer gewesen, und deswegen würde es für immer so sein. Nichts und niemand, so hieß es, könne daran etwas ändern.

»Wir sind die Untertanen«, murmelte der alte Leven. Es klang wie ein Gebet, und der Wind trug seine Worte über die Mole. »Doch du bist der Herrscher. Nimm unser Opfer an, oh Roggenbuk! Nimm es … und verschone dafür unser Ufer.«

Dann nickte er der Tochter des Schmieds zu. Sie hieß Frauke und hatte die Schule bereits hinter sich. Nun setzte sie sich weinend in Bewegung, ging direkt auf das wütende Meer zu. Denn sie war ausgewählt worden, ob sie es wollte oder nicht. Alle wussten es.

Marie hielt den Atem an, als Frauke in die Fluten stieg, die das Blut inzwischen ganz rot gefärbt hatte. Sie sah ihr nach, wie sie zitternd im Wasser verschwand.

Wenige Sekunden später wehten die ersten Harfentöne über die Lübecker Bucht, die Musik des fürchterlichen Wassermannes, und bittere Tränen traten in Maries schreckensweit aufgerissene Augen.

PROLOG

Oktober 1987

»Und deshalb«, beendete Hanno Kruse seine Geschichte, »solltet ihr alle nachts gut achtgeben, Kinder. Denn Roggenbuk ist noch immer da draußen in der Bucht. Er schläft unter den Fluten, und wenn wir nicht brav und artig sind, dann taucht er irgendwann wieder auf und rächt sich an uns. Ganz so, wie er es in früheren Zeiten getan hat. Zumindest laut der alten Sage von Travemünde.«

Dann klappte er das dicke Buch zu, das auf der Kanzel lag, und sah lächelnd in die Runde. »Noch Fragen?«

Jule Haberkamp schluckte. Sie mochte keine Gruselgeschichten, und das, was der Pastor ihr und dem Rest der Schulklasse gerade erzählt hatte, war an Schrecken kaum zu überbieten. Denn es spielte direkt hier, buchstäblich vor ihrer Haustür.

»Ich glaube«, sagte Frau Schneider und erhob sich aus der Kirchenbank, »die Geschichte ist über alle Fragen erhaben, lieber Pastor Kruse. Nicht wahr, Kinder? Wollen wir uns nicht bei Herrn Kruse bedanken?«

»Vielen Dank, Herr Kruse«, murmelte die versammelte Klasse 2 a im Chor. Doch den Worten fehlte es an Begeisterung. Sie kamen einzig und allein, weil die Lehrerin um sie gebeten hatte.

Hilflos schaute Jule sich um. Ihre besten Freundinnen Maren und Leni saßen direkt neben ihr, und auf ihren Gesichtern sah die Siebenjährige die gleiche Angst gespiegelt, die auch sie insgeheim spürte.

»Heute Abend kann ich bestimmt nicht einschlafen«, flüsterte Leni.

»Ich kann nie wieder schlafen«, stimmte Maren leise zu. Dann erhoben auch sie sich und verließen die Kirche.

Die Altstadt von Travemünde hatte sich während der vergangenen Stunde kaum verändert. Jules Blick fiel auf dieselben alten Fassaden wie sonst auch, auf das vertraute Kopfsteinpflaster auf dem Marktplatz und auf die bronzene Statue des heiligen Jürgen. Auf der Torstraße fuhr der Achtzehn-Uhr-Bus vorbei, leuchtende Scheinwerfer im Dämmerlicht, und aus den Schornsteinen der schmucken Backsteinhäuser stiegen dünne Rauchfahnen.

»In Ordnung, Kinder«, sagte Frau Schneider. Sie versammelte die Gruppe um sich und nickte auffordernd. »Das war ein spannender Nachmittag, findet ihr nicht auch? Wer von euch hätte gedacht, dass es hier bei uns in Travemünde so fantastische Geschichten gibt?«

Jule hob zögernd die Hand. Sie konnte einfach nicht anders. »Frau Schneider? Ist … Ist Roggenbuk echt? Oder ist es nur eine Geschichte?«

Die Jungs lachten. Auch manche Mädchen sahen spöttisch zu Jule herüber.

»Was bist ’n du für ein Baby?«, rief Finn, dessen Eltern ein Bauernhof drüben in Teutendorf gehörte. Sein feuerrotes Haar leuchtete nahezu im Licht der Straßenlampen. »Machst du dir etwa in die Hose?«

Frau Schneider lächelte. »Nein, Jule. Es gibt keine bösen Wassermänner – erst recht keine, die sich in gierige Drachen verwandeln. Das ist alles nie passiert.«

»Oder vielleicht doch?«, raunte Finn.

Die anderen Jungs lachten erneut.

»Also dann …« Frau Schneider klatschte in die Hände. »Alle Kinder, die nicht in der Nähe wohnen, kommen mit mir zum Bus. Die anderen können von hier aus zu Fuß nach Hause gehen. Eure Eltern wissen ja Bescheid. Wir sehen uns morgen früh zur ersten Stunde wieder.«

Die Gruppe trennte sich. Jule verabschiedete sich von ihren Freundinnen und trat allein den kurzen Heimweg an. Ihr Herz klopfte noch wie wild, als sie um die Straßenecke bog und die Kirche hinter sich ließ. Denn nun sah sie das Ufer vor sich.

Die Trave war ein dunkelblaues Band, über das gerade wieder die weiße Autofähre zog. Möwen kreischten über ihr in der Luft, und am Anfang der Vorderreihe, die das Ufer säumte und die von hier fast bis zum alten Leuchtturm führte, klappten einige Straßenhändler bereits ihre Stände zu.

Außerdem war die Trave das Reich des dunklen Wassermannes, von dem der Pastor gesprochen hatte. Von Roggenbuk, dem Schrecklichen.

Jule schluckte. Bloß eine Geschichte, sagte sie sich, obwohl kalte Schauer über ihren Rücken zogen. Das war erfunden und nicht wahr.

Doch die Angst blieb. Was, wenn Frau Schneider sich irrte? Was, wenn das Monster aus Pastor Kruses Erzählung da vorn im Wasser auf ein neues Opfer wartete? Auf ein weiteres unschuldiges Mädchen aus Travemünde?

Jule hatte die Vorderreihe fast erreicht, als sie plötzlich eine Stimme hörte. Ganz leise drang sie an ihr Ohr: lang gezogene Silben, die doch fast wie ein Zischen klangen.

»Jule … Komm zu mir, Jule …«

Panisch sah die Siebenjährige sich um. Die schmale Straße zwischen den Altbauten war menschenleer. Nirgends rührte sich etwas, nicht einmal in den Schatten. Und doch war ihr mit einem Mal, als verfolgten böse Augen jede ihrer Bewegungen. Hungrige Augen.

»Jule«, erklang das Zischen erneut. So klangen Geisterstimmen, oder? So klangen Gespenster! »Gehorche mir … Opfere dich für Roggenbuk …«

Sie rannte los, konnte nicht mehr anders. Ihre Knie zitterten, und aus ihrer Kehle stieg ein Schrei des Entsetzens. Sie musste nach Hause! Sofort!

Dann prallte sie gegen ein Hindernis: Finn.

Der rothaarige Junge war vor ihr aus den Schatten getreten, direkt in ihren Weg. Und er grinste. »Na? Hast du Schiss bekommen?«

Jule hielt sich den schmerzenden Ellenbogen. Verständnislos starrte sie Finn an.

»He, Bengt«, rief der Mitschüler spöttisch. »Komm raus und guck sie dir an. Hat voll geklappt.«

Aus einem dunklen Hauseingang auf der gegenüberliegenden Straßenseite trat Bengt Hansen. Auch er ging in Jules Klasse, und momentan hielt er eine verbeulte Blechdose in Händen. »Juuule«, raunte er in die Dose, und das Blech verzerrte seine Stimme auf verräterische Weise. »Hier spricht der Wassermaaann …«

Die Jungs amüsierten sich königlich. Sie lachten und klatschten einander ab. »Hier«, sagte Bengt und hielt Jule mit einem schiefen Grinsen die Dose hin. »Willst du auch mal? Die hab ich dahinten im Müll gefunden.«

Jule spürte, wie die Angst aus ihren Gliedern wich. Wut trat an ihre Stelle, und ihre Wangen wärmten sich vor Schamesröte. »Ihr seid echt doof«, rief sie, ließ die Jungs stehen und rannte den Rest des Weges, so schnell ihre Füße sie trugen.

Selbst als sie endlich in ihrem Zimmer ankam und die Tür hinter sich schloss, kam es ihr vor, als könnte sie Bengt und Finn noch lachen hören.

KAPITEL 1

Juni 2018Mittwoch

Das Innere der Kirche war still und trocken. Die dicken Mauern, die seit knapp zweihundert Jahren im Kern der Travemünder Altstadt aufragten, hatten schon unzählige Stürme überstanden. Auch das soeben – und noch immer hörbar widerwillig – endende Unwetter hatte ihnen nichts anhaben können.

Erleichtert sah Pastor Kruse sich um. Der alte Geistliche stand auf der Kanzel, allein auf weiter Flur, und sein Blick wanderte über die leeren Bankreihen, die gewölbte Decke und die Pfeifen der großen Orgel. Draußen vor der zweiflügeligen Eingangspforte fielen letzte Regentropfen, und ein scharfer Wind pfiff noch immer um die ehrwürdigen Mauern. So manche Dachschindel lag zerbrochen auf den Gehwegen des malerischen Küstenortes, und drüben auf der Halbinsel Priwall, die am anderen Ufer der Trave begann, versperrten angeblich umgefallene Bäume die Straßen. Doch das Haus des allmächtigen Herrn, dessen schmaler Turm weit über die Dächer Travemündes ragte, hatte das Unwetter mühelos überstanden, das in der vergangenen Nacht mit unerwarteter Härte über die Lübecker Bucht gekommen war.

»Nichts anderes habe ich von dir erwartet«, murmelte der Geistliche.

Er hatte sich Zeit gelassen. Erst am Nachmittag, als die Straßen zumindest wieder halbwegs frei und sicher wirkten, war er aus seiner bequemen Dienstwohnung im Pfarrhaus aufgebrochen, um in der Kirche nach dem Rechten zu sehen. Seine Fantasie hatte ihm schon seit Stunden zerborstene Butzenfenster vorgegaukelt, breite Pfützen auf dem Fußboden und Berge an herbeigewehtem Unrat auf den Eingangsstufen.

Doch nichts davon hatte sich bewahrheitet. Unkraut verging nicht, das wusste Kruse genau – und so manche prächtige Blume stand dem minderwertigen Kraut da in nichts nach. Einzig die Tür seiner stolzen Kirche hatte der Wind offenbar aufbekommen, aber selbst durch den schmalen Spalt zwischen den beiden hölzernen Flügeln, den Kruse bei seiner Ankunft schnell wieder geschlossen hatte, war kaum ein Regentropfen ins Innere gelangt.

Zufrieden trat der Pastor von der Kanzel und wandte sich zum Gehen. Er war nicht mehr so gut zu Fuß wie in Jugendjahren, und das heimische Sofa rief mit wachsender Lautstärke seinen Namen. Außerdem fror er stets, wenn er dieses alte Haus betrat.

Er lachte leise. Was die Quacksalber in ihren Psycho-Praxen wohl von diesem Detail halten würden? Vermutlich würden sie darin eine psychosomatische Reaktion sehen – den Beweis dafür, dass er tief in seinem Inneren eine Aversion gegen den eigenen Beruf und die eigene Berufung entwickelt hatte. Ein Pastor, der in der Kirche fror? Vor allem in der Kirche?

Der alte Seelenschäfer Kruse hielt wenig von der Psychoanalyse. Niemand war im Kern schwach. Selbst der größte Sünder wusste, welche Gräuel er beging. Es lag allein an ihm, sie zu unterbinden – an seinem eigenen freien Willen und in seiner eigenen Macht. Wer das mit Kindheitstraumata oder unterdrückten Sehnsüchten wegerklären wollte, suchte nur nach Entschuldigungen, wo keine angebracht waren. Und wer in der Kirche fror, der musste sich eben warm anziehen und die Zähne zusammenbeißen – so einfach war das.

Dann klapperten sie auch gleich viel weniger.

Schweigend ging Kruse auf den Ausgang zu. Er hatte die gusseiserne Klinke der Pforte schon so gut wie in der Hand, als er plötzlich eine fremde Stimme hörte.

»Es war richtig so. Doch, das war es.«

Kruse stutzte. Die Stimme war von rechts gekommen, aus den Schatten unter der alten Empore, die seit Jahrzehnten ungenutzt blieb. Aber wie konnte das sein? Er war doch mutterseelenallein im Gotteshaus.

»Es hätte natürlich anders enden können«, fuhr die Stimme fort. Sie war leise, doch in der Stille des Kircheninneren trotzdem klar zu vernehmen. »Das steht außer Frage. Aber es ist jetzt, was es ist – und die Situation verlangte ohnehin danach. Seien wir doch ehrlich: Es war nichts anderes als eine schlichte Reaktion auf die Umstände.«

Der Geistliche kniff die Lider zusammen. Erst dann fand er die Quelle, aus der die Stimme zu ihm dringen musste.

Der alte Beichtstuhl war seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr in Benutzung. Den moderner ausgerichteten Mitgliedern der Gemeinde kam das klobige Ding mit den schwarzen, kunstvoll verzierten Holzwänden vor wie ein Relikt aus vergangener Zeit. Selbst Kruse, der generell ein starker Verfechter der guten alten Sitten und Gebräuche war und sich mit modernen Moden meist schwertat, hatte stets mit diesem Beichtstuhl gefremdelt. Die Evangelische Kirche war beileibe kein Feind der Beichte per se, aber klobige Kabinen mit dicken Vorhängen und engmaschigen Gitterfenstern, durch die man nicht einmal die gröbsten Gesichtszüge seines Gegenübers erkannte, waren auch ihm stets falsch vorgekommen. Gewissermaßen wie ein urkatholisches Detail in einem durch und durch unkatholischen Umfeld.

Doch jetzt schien ein Schäfchen den Weg in dieses Detail gefunden zu haben. Oder etwa nicht? Wer auch immer da zu ihm sprach – und Kruse konnte nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte –, suchte ein offenes Ohr. Einen Hafen im Sturm.

Das Sofa muss offenbar warten, dachte er.

Kruse seufzte innerlich. Er arbeitete ausgesprochen ungern außerhalb der normalen Zeiten, und im Grunde war seine Kirche momentan geschlossen. Aber er war hier und diese verirrte Seele ebenfalls. Er musste auf sie reagieren – schon allein, um sie aus dem Gebäude zu bekommen.

Ich bin selbst schuld. Ich hätte eben einfach zu Hause bleiben sollen, dann hätte mich auch niemand behelligt.

Langsam trat er auf den Beichtstuhl zu. Die linke Kabine war frei, vor der rechten hing der zugezogene Vorhang. Die Schatten waren so dicht, dass Kruse nicht einmal erkennen konnte, ob wirklich zwei Beine unter diesem hervorragten.

Na bravo.

Er nahm ebenfalls Platz. Seine alten Kniegelenke dankten es ihm mit einem stechenden Schmerz, und das Gesäß, das schon wieder ganz auf Sofakissen eingestellt gewesen war, rebellierte fühlbar gegen das harte und ungepolsterte Holz der schmalen Sitzbank.

Ich bin zu alt für diesen Quatsch, dachte er, ein bitteres Gefühl im Hals. Nicht für die Kanzel – das niemals! Aber definitiv für das hier.

»Vergib mir, Vater«, sagte die Stimme in der Nachbarkabine, kaum dass er sich halbwegs arrangiert hatte. »Denn ich habe gesündigt.«

Kruse hätte fast laut gelacht. Die Formulierung war pures Klischee. Wo sind wir denn hier?, dachte er spöttisch. Im Vatikan?

Doch über seine Lippen drang nur ein knappes »Mhm.« Dass er dabei ungeduldige Kreisbewegungen mit der Hand machte, sah sein Gegenüber ja zum Glück nicht.

»Es ging allerdings auch nicht anders«, fuhr die Stimme fort. »Es war nötig so, richtig so. Ja, das war es.«

Der Wind heulte nun wieder lauter. Auch er machte es Kruse unmöglich, die Stimme genauer zu charakterisieren. War das da neben ihm nun ein Mann oder eine Frau? Die Person sprach leise, und obwohl ihm ein helles Timbre in diesen Worten auffiel, blieb er unsicher.

»Was haben Sie denn getan?«, fragte er und sah zum kleinen Gitter in der Seitenwand der Kabine.

Dahinter bewegte sich ein nahezu gestaltlos wirkender Schemen. »Nichts, was jetzt noch eine Rolle spielen würde«, antwortete die fremde Person.

Kruse streckte die Beine ein wenig aus, die prompt schmerzhaft knackten, und verzog das Gesicht. »Nun ja. Sie sind hier, von daher spielt es ganz offensichtlich doch eine Rolle.«

Die andere Person schwieg.

»Sie haben sich extra hierher begeben, mein …« Er zögerte. Konnte er es wagen, »Freund« zu sagen? Oder war »Kind« das bessere, da neutralere Wort? Er konnte sich einfach nicht festlegen, wer da vor ihm saß. Die Stimme war so leise und der Wind so laut. »Mein Gast«, sagte er ebenso schlicht wie ungelenk. »Bei diesem Wetter … Das zeigt doch, wie sehr es Sie belastet.«

Abermals machte er eine Pause, wartete auf die Reaktion seines Gegenübers. Und abermals wartete er vergebens.

»Wahre Buße«, sagte Kruse fest, »kann nur beginnen, wo wahre Reue existiert. Sie müssen sich Ihr Tun eingestehen. Dann kann der Herr Ihnen helfen. Nur dann.«

Schweigen.

Kruse spähte in das Dunkel jenseits des Gitters und sah absolut nichts außer der allgegenwärtigen Schwärze. »Sind Sie dazu bereit?«, fragte er und spürte, wie seine Bandscheiben unter der Macht der kalten Holzbank kapitulierten. »Hallo?«

Als auch nach einer geschlagenen Minute keinerlei Reaktion folgte, hielt Kruse es nicht länger aus. Er stand auf – auch zum Wohle seiner alten Knochen –, trat aus der Kabine und streckte sich. Dann sah er zum Vorhang. »Lassen Sie uns offen sprechen, einverstanden?«, schlug er vor. »Von Angesicht zu Angesicht. Ich höre Ihnen zu, und ich kann Ihnen helfen, wenn Sie es zulassen. Aber es muss von Ihnen ausgehen, nur dann hat es Wert.«

Nichts. Die fremde Person regte sich nicht.

Ist da jemand spontan eingeschlafen, oder was?, ärgerte sich Kruse. »Hallo?«, fragte er erneut – und ganz schön ungeduldig. »Ich rede mit Ihnen!«

Dann tat er, was selbst er in jüngeren Jahren nie und nimmer gewagt hätte: Er griff nach dem Vorhang und zog ihn kurzerhand zur Seite!

Dahinter saß niemand mehr. Die Kabine war gähnend leer.

Kruse runzelte die Stirn. Als er sich fragend umdrehte, sah er, wie die Eingangspforte der Kirche langsam zufiel. Wer immer ihn da gerade besucht hatte, war offensichtlich schon wieder gegangen – ganz still und heimlich.

»Typisch Leute von heute«, schimpfte der alte Pastor. »Zu schwach, um Schuld zu schultern, doch zu stolz, um Konsequenzen zu akzeptieren.«

Es kam zwar vor, dass Beichtende den Rat der Kirche nicht annahmen, aber dass jemand während einer Beichte einfach aufstand und ging – wortlos und lautlos –, hatte er auch in knapp vierzig Dienstjahren noch nicht erlebt.

Doch wer nicht hören wollte, war selbst schuld. »Geh mit Gott«, sagte Kruse. »Aber geh.«

Er überlegte kurz, ein Gebet für diese verirrte Seele zu sprechen oder ihr nachzulaufen. Doch für Letzteres waren seine Knochen schlicht zu steif, und für ein Gebet war auch am Abend noch Zeit, oder nicht? Wenn er bequem zu Hause saß. Im Warmen und gesättigt.

Ich könnte mir den Eintopf von gestern aufwärmen, fiel ihm ein. Dazu eine geröstete Brötchenhälfte?

Der Gedanke gefiel ihm sehr und verscheuchte die Erinnerung an die fremde Gestalt in den Schatten schnell.

Auf der hintersten Bank der Kirche lag noch immer Kruses abgewetzte Dockermütze. Der alte Pastor von Travemünde nahm sie, zog sie sich auf den nahezu kahlen Kopf und verließ die Kirche. Der Rest des Sturmes, der an diesem Nachmittag draußen durch die Altstadt wehte, begrüßte ihn wie einen alten Freund.

»Nicht so schnell, Ramses! Hörst du? Bei Fuß.«

Herrmann König schlug den Kragen seines viel zu dünnen Mantels hoch und beschleunigte seinen Schritt. Diese elende Töle! Seit knapp zwanzig Minuten strich er mit dem verwöhnten Pudel seiner Partnerin nun schon um die Häuser, und das dauerkläffende kleine Teufelsvieh hatte noch immer nicht sein Geschäft verrichtet. Mehr noch: Es gehorchte kein bisschen.

Ramses sprang fröhlich durch Pfützen, schnüffelte an jeder Straßenecke und kroch unter den Gartenzäunen fremder Menschen hindurch, als wäre ganz Niendorf sein Privateigentum, mit dem es nach Herzenslust verfahren konnte, wie es ihm beliebte. Auf Herrmanns Warnungen und Anweisungen achtete das Tier dabei so zielsicher nicht, als wäre es pure Absicht.

In dem Punkt ist es seinem Frauchen nicht unähnlich, schimpfte der Rentner innerlich. Vor einem guten halben Jahr waren er und die schöne Ramona einander erstmals nähergekommen. Herrmann liebte die wohlhabende Witwe aus Osnabrück mehr als jede Frau zuvor, und dieser erste gemeinsame Urlaub an der Ostsee war hoffentlich nur der erste von vielen. Doch an eine Sache würde er sich bei Ramona nie gewöhnen können, und das wusste er genau: Der schneeweiß befellte Hund, den sie quasi auf Händen trug und für unfehlbar hielt, war in Wahrheit eine Plage. Und zwar eine biblischen Ausmaßes.

Ramona hatte ihn mit in die Beziehung gebracht, na klar. Anfangs hatte Herrmann auch noch geglaubt, er würde sich mit der Zeit schon an das kläffende Ding gewöhnen, obwohl es sich mit vollkommener Selbstverständlichkeit über seine Topfpflanzen her- und auf seiner Betthälfte breitmachte. Anfangs hatte er tatsächlich gedacht, die Liebe zu Ramona würde ihm schon helfen, über diese Mängel hinwegzusehen. Aber sechs Monate waren eine lange Zeit, wenn man sie damit verbrachte, Kackehäufchen vom Kellerboden aufzusammeln, urinbesprenkelte Teppiche reinigen zu lassen und mit schmerzenden Knien aufzuwachen, weil man nachts dank Ramses einmal mehr nicht die Beine hatte ausstrecken dürfen.

Und jetzt auch noch das.

»Gehst du kurz mit dem Hund?«, hatte Ramona gefragt, vorhin in der kleinen Ferienwohnung beim Kurpark. »Der Regen hat endlich nachgelassen, und der Gute muss sicher ganz dringend. Das dauert nicht lange, kein Zweifel.«

Herrmann hätte sich tausend schönere Dinge vorstellen können als eine Hunderunde durch das sturmgebeutelte Niendorf. Ja, der Himmel hatte seine Schleusen endlich wieder geschlossen – aber zuvor hatten selbige immerhin knapp zwanzig Stunden lang weit offen gestanden! Die Mutter aller Stürme war über Nacht über die kleine Küstengemeinde in der Lübecker Bucht hergefallen, unvermittelt und mit erschreckender Härte. Herrmann kannte die Windstärke nicht, in der solche Unwetter ja meist gemessen wurden, aber er wusste, dass daheim in Osnabrück noch nie etwas so laut um Hausecken gepfiffen hatte. Die alte Buche im Garten der Ferienwohnung hatte sich ganz schön geneigt, und er war ehrlich überrascht, dass die Bäume im Kurpark noch immer senkrecht standen.

Doch Herrmann wusste, wie wichtig der Hund und dessen Bedürfnisse seiner Liebsten waren. Also hatte er sich den viel zu dünnen Mantel übergezogen, während Ramona bequem im Sessel und vor einer Folge Bares für Rares geblieben war, und hatte mit Ramses das Haus verlassen. Seitdem spazierten sie durch Niendorfs regennasse Straßen wie die letzten Vollidioten. Denn: Wohin sie an diesem kalten Spätnachmittag auch kamen, begegnete ihnen keine einzige Menschenseele.

»Die wissen es alle besser«, ahnte Herrmann. Er sprach mit sich selbst und merkte es kaum. Seine schlechte Laune wog schwerer als seine Logik. »Die wissen, wie kalt und ungemütlich es noch immer ist, und deswegen tun sie das einzig Richtige: Sie bleiben zu Hause.«

Kalter Wind schlug ihm ins Gesicht, als er sich dem Meer näherte. Hier vorne an der Hafenpromenade war die Luft noch eine gehörige Spur frischer und unangenehmer als hinten in der Ortsmitte. Nach wie vor hingen dunkle Wolken über dem Wasser, und kein einziger Frachter zog am Horizont seine Bahn gen Dänemark. Die Strandkörbe, sonst ein verträumter Anblick hier vorne, waren allesamt verrammelt und verriegelt worden. Einige lagen sogar auf der Seite oder lehnten windschief an ihren Nachbarn. Wie viel Wucht musste ein Sturm besitzen, um Strandkörbe umzuschubsen? Und wo kamen all die Äste her, die abgerissen im Sand lagen? Wie weit hatte der Sturm sie getragen?

Ramses lief unbekümmert voraus, schnupperte an einem geschlossenen Kiosk und knurrte ein mit Münzeinwurf zu aktivierendes Fernrohr an, als wäre der Leibhaftige höchstpersönlich in selbiges gefahren. Dann eilte er desinteressiert weiter, und abermals hatte Herrmann alle Mühe, mit dem Tier Schritt zu halten.

»Wer geht hier eigentlich mit wem Gassi, hm?«, schimpfte er leise. Er sah auf seine Armbanduhr: gleich halb sechs. Den Tag konnte man getrost verloren geben.

Was für ein Traumurlaub!, seufzte er in Gedanken. Noch knapp eine Woche blieb ihnen bis zur Heimreise, und allmählich stresste ihn die Aussicht auf abermals zu packende Koffer und die volle Autobahn. Man müsste Schlechtwettertage beim Vermieter gutgeschrieben bekommen. Das wäre nur fair.

Als er sich im Windschatten des Kiosks unterstellte, um sich kurz eine Zigarette anzuzünden, tropfte Regenwasser vom Dach des Büdchens in seinen Nacken – kalt wie der Nordpol. Es bewies ihm eindrücklich, was das Universum von seinem Anspruchsdenken hielt: Er hatte Niendorf gebucht, nicht Niendorf bei Sonnenschein. An der Küste, wo das Wetter in buchstäblicher Windeseile umschlagen konnte, gab es nie Garantien.

Am Ende der breiten Promenade, gleich hinter dem Spielplatz und dem WC-Häuschen, begann der eigentliche Hafen. Schon von Weitem konnte Herrmann das mit mannshohen alten Backsteinmauern eingefasste Gelände erkennen, das im Grunde einer winzigen Bucht glich. Auch sah er die Masten der vielen dort vertäuten Boote, und er erinnerte sich an den Imbiss im hinteren Bereich des Geländes, den er von früheren Spaziergängen kannte.

Die fischlastige Speisekarte des kleinen Etablissements namens Konstantins Kombüse – eine Theke, ein überdachter Sitzbereich, viele Stehtische – und das gezeichnete Logo mit dem bärtigen alten Gastronom waren in nahezu allen Reiseführern der Region abgedruckt. Doch Ramona mochte keinen Fisch, weshalb auch Herrmann bislang nicht in den Genuss der Kombüse gekommen war. Er wusste allerdings, dass selbst die Einheimischen dort aßen, und in seinen Augen sagte das mehr über die Qualität eines Imbisses aus als alle Werbemaßnahmen der Welt. Vom Bier, das bei Konstantin angeblich selbst gebraut wurde, hatte er allerdings schon kosten können, und wenn die frischen Matjes dort nur halb so gut schmeckten wie das Pils, dann würde er Niendorf nicht verlassen, ohne sich den Bauch mit ihnen vollzuschlagen – da konnte Ramona sich auf den Kopf stellen.

Herrmanns Magen knurrte, als er erneut an seiner Zigarette zog. Erst dann merkte er, dass der Hund fort war. »Ramses?« Fragend sah er sich um, doch auf dem regennassen Pflaster der Promenade lagen nur vom Winde verwehter Unrat, Äste und Blätter. »Ramses, verflucht! Wo steckst du denn schon wieder?«

Bestimmt hatte der Köter sich aufs Gelände des Bootshafens geschlichen. Der Zugang zwischen den breiten Mauern war ja stets offen, und vor lauter hungriger Gedanken hatte Herrmann es schlicht nicht gesehen.

Er warf einen letzten Blick zur Seite, dann bog auch er in Richtung Hafeneingang … und erstarrte.

Am Anfang war das Knurren. Herrmann hielt den Atem an, als er es hörte, denn so hatte er den Hund noch nie erlebt. Ehrlich gesagt, zweifelte er zunächst sogar daran, dass es Ramses war, der solche Laute produzierte. Vor seinem geistigen Auge sah er schon einen zweiten, weitaus größeren und wilderen Köter, der im Schatten des Jachtclubs oder auf einem der Boote gelauert hatte und gerade Hackfleisch aus Ramonas nerviger Töle machte. Und er fragte sich, wie er der schönen Witwe den Verlust ihres Augapfels erklären sollte.

Doch kaum hatte er den Hafen betreten, sah er Ramses wieder – quicklebendig und allein auf weiter Flur. Allein bis auf die reglose Gestalt am Boden, vor der der Pudel hockte und die er anknurrte wie nichts und niemanden zuvor.

Es handelte sich um einen stämmig wirkenden Mann, so viel konnte Herrmann erkennen. Er lag bäuchlings im Sand, gleich hinter dem Ende des gepflasterten Gehwegs und auf halber Strecke zwischen der geschlossenen Kombüse und den verlassenen Booten, die noch immer im Takt der unruhigen See tanzten. Er trug eine dunkle Stoffhose, ein weißes Jackett und einen teuer wirkenden Lederschuh. Den zweiten schien er verloren zu haben. Seine Kleidung war nass, dreckig und sandverschmiert, ebenso das klebrig wirkende graue Haar. An seiner rechten Hand – teigige Finger, gepflegte Nägel – prangte ein golden schimmernder Ehering.

»Hallo?«, fragte Herrmann. Zögernd trat er näher. »Hören Sie mich?«

Der Fremde reagierte nicht. Herrmann ging neben Ramses in die Hocke und packte den Hund am Halsband. »Ganz ruhig, Kollege«, sagte er leise. Dann wandte er sich wieder an den Mann im Sand. »Hallo?«

Wieder keine Reaktion.

Der ist bewusstlos, oder?, dachte Herrmann. Mit einem Mal kam ihm die ganze Situation sehr eigenartig vor. Bewusstlos oder betrunken oder so.

Aber wer lag bei diesem Mistwetter betrunken am Hafen? Ergab das überhaupt Sinn? Auf dem Weg durch den menschenleer wirkenden Ort hatte Herrmann nicht ein einziges Geschäft gesehen, das offen war. Keine Gaststätte, keine Boutique. Was machte ein Betrunkener dann hier draußen in der Kälte?

»Hallo?«, fragte er erneut. Vorsichtig beugte er sich vor, stupste den Fremden sanft am Arm.

Dann bemerkte er die Wunde.

Ramses knurrte nicht länger, er bellte laut. Und Herrmann König begriff, dass nicht nur der Wind an diesem stürmischen Tag eiskalt sein konnte.

Donnerstag

Fritz Behrendt klang zutiefst erstaunt. »Ach, du meine Güte. Du hattest vollkommen recht, Clärchen: Hier liegt sie tatsächlich.« Seine faltige Hand strich durch ihr Haar. Mit der anderen zog er sich die wiedergefundene Brille auf. »Mensch, du bist ja die reinste Detektivin!«

Der Schreck genügte, um Clara Clüver aus dem Schlaf zu reißen. Draußen vor den Fenstern des Regionalexpresses waren die Lübecker Außenbezirke inzwischen satten Wiesen gewichen. Die Nachmittagssonne stand hoch am Himmel, und ihr Licht spiegelte sich auf der Oberfläche der Trave, die breit und träge neben den Schienen dahinplätscherte. Clara gähnte leise, blinzelte die Müdigkeit weg und fragte sich, wie lange sie geschlafen hatte. Und warum sie ausgerechnet jetzt wieder von ihrem Vater träumte. Wobei: Diese letzte Frage war schnell beantwortet. Viel zu schnell.

»Schlecht geträumt?«, erklang eine Stimme neben ihr.

Clara drehte den Kopf. Der Zweisitzer auf der anderen Seite des Zweite-Klasse-Waggons war leer gewesen, als die Bummelbahn den Lübecker Hauptbahnhof verlassen hatte. Nun aber saß eine ältliche Frau in geblümter Bluse dort, ein aufgeklapptes Romanheft auf dem Schoß. Ihr Blick ruhte allerdings nicht auf den zweispaltig bedruckten Seiten des Schmökers, sondern auf Clara.

»Bitte?«, fragte diese.

Die Fremde lächelte. »Sie haben geredet, vorhin im Schlaf«, erklärte sie freundlich. »Na ja, ›gemurmelt‹ trifft es wohl eher. Ich hab kein Wort verstanden, aber es klang nicht gerade entspannt. Daher die Frage: Schlecht geträumt?«

»Nein, nein.« Clara winkte ab. »Nur … nur von früher.«

Der Zug fuhr über eine Weiche, und es rumpelte ein wenig. Claras kleiner Rollkoffer – nur ein Teil von dreien aus ihrem viel zu umfangreichen Gepäck – kippte prompt zur Seite. Im letzten Moment fing sie ihn ein, bevor sein ausgezogener Metallgriff der Nachbarin auf die Oberschenkel fallen konnte. »Hoppla, Verzeihung.«

»Sie kommen nicht als Touristin zu uns an die Küste, oder?«, fragte die Fremde. Sie half Clara mit völliger Selbstverständlichkeit, die beiden Koffer festzuhalten, bis der Zug wieder ruhigeres Fahrwasser erreichte. Gepäckstück drei, ein wuchtiger Rucksack, ruhte derweil sicher auf dem Fußboden und war schlicht zu schwer zum Umfallen. »Ich fahre die Strecke jeden Tag, und ich erkenne so etwas immer. Ich weiß, wer hier Urlaub machen will und wer nicht. Und Sie … Na ja, Sie haben zwar Gepäck dabei, aber Sie wirken nicht gerade entspannt, wenn ich das mal so sagen darf.«

Clara hob eine Braue. Da siehst du’s, Fritz, dachte sie, während einmal mehr Traumbilder vor ihr geistiges Auge stiegen. Die Detektivin bin nicht ich, sondern die anderen. »Fährt man nicht genau deswegen in Urlaub?«, erwiderte sie ausweichend. Sie schämte sich ein wenig dafür, doch sie wollte die hinter ihrer endlos scheinenden Odyssee auf der Schiene steckenden Motive auch nicht mit einer Unbekannten besprechen. »Um Entspannung zu finden?«

Die Frau auf den gegenüberliegenden Sitzen schüttelte den Kopf. »Schon, aber … Sie nicht. Ich erkenne das immer. Sie kommen aus anderen Gründen.« Dann hob sie die Hand. »Doch das geht mich alles nichts an. Wie weit fahren Sie noch? Bis Kücknitz?«

Claras Mundwinkel zuckten. Die direkte Art der Nordlichter war ebenso legendär wie gefürchtet, und ihre Nachbarin schien ein wahres Musterbeispiel zu sein. »Nein, bis zur Endstation«, antwortete sie. Abermals fiel ihr auf, dass sie jegliches Zeitgefühl verloren hatte. »Ist das noch weit?«

»Keine Viertelstunde mehr.« Die Fremde nickte wissend. »Und: gute Wahl, wenn ich das sagen darf. Travemünde ist immer eine Reise wert, auch wenn man nicht zum Urlaub kommt.« Sie lächelte erneut und widmete sich dann ihrer Lektüre.

Gute Wahl, wiederholte Clara in Gedanken und sah wieder aus dem Fenster, wo die Trave ihre immer gleiche Bahn zog. Na, wenn das mal stimmt!

Die Reise, deren Ende nun endlich näher rückte, hatte schon zu nachtschlafender Zeit begonnen. Der Wiesbadener Bahnhof war noch fast menschenleer gewesen, als Clara am frühen Morgen den ersten ICE nach Hamburg bestiegen hatte. Stundenlang hatte der Zug sie daraufhin gen Norden getragen, und bei jedem zurückgelegten Kilometer hatte die Neununddreißigjährige sich von Neuem gefragt, ob sie das Richtige tat. Selbst beim Umsteigen in Hamburg hatte sie kurz mit dem Gedanken gespielt, einfach wieder umzukehren und zurückzufahren. Nicht zurück zu Stefan, das auf keinen Fall, aber zurück zu ihrem alten Leben. Zu einer neuen Version des alten Lebens besser gesagt, in der er schlicht und einfach nicht mehr vorkommen würde.

Aber die gab es nicht, oder? Nicht in Wiesbaden, nicht in seiner Stadt. Und außerdem: Wie viele Winke musste das Schicksal ihr denn noch geben, bis sie endlich begriff?

Mit diesem Gedanken war Clara dann doch in den Regionalexpress an die Küste gestiegen, und mit genau diesem Gedanken wollte sie auch gleich den ersten Fuß in ihre neue Heimat setzen.

Ich mache das Richtige. Das einzig Richtige.

Aber musste es ausgerechnet Travemünde sein?

Das Angebot der Nordkirche war ein Geschenk gewesen: eine echte Pastorinnenstelle, nach all den Jahren in der hessischen Gemeindeassistenz. Clara hatte nur zugreifen müssen, um sich diesen lange gehegten Traum endlich zu erfüllen. Ihre eigene Kirche, ihre eigene Kanzel – sie präsentierten sich ihr quasi auf dem Silbertablett. Noch dazu genau zur richtigen Zeit.

Die Arbeit in Wiesbaden war stets erfüllend gewesen, daran lag es nicht. Seit dem Theologiestudium hatte Clara es keinen Tag bereut, in den Dienst der Lorenz-Kirche im beschaulichen Stadtteil Biebrich getreten zu sein, auch wenn sie dort stets unter den Möglichkeiten geblieben war, die ihre Ausbildung ihr eigentlich bot. Erst die Sache mit Stefan hatte den alten Wunsch nach Größerem wieder in ihr geweckt. Wenige Tage später war dann das Angebot von der Küste auf ihren Schreibtisch geflattert.

Sie hatte nicht lange überlegen müssen.

»Du bist verrückt, wenn du das ausschlägst«, hatte ihre Freundin Svenja es formuliert, als Clara sie ins Vertrauen gezogen hatte. Svenja war immer schon pragmatisch gewesen – und gnadenlos ehrlich. »Mädchen, du bist doch diejenige von uns beiden, die an den alten Rauschebart im Himmel glaubt und dergleichen. Und jetzt, wo er dir das größte Geschenk deines Lebens machen will, bekommst ausgerechnet du kalte Füße? Sag gefälligst zu, sonst sorge ich eigenmächtig dafür, dass er dich in die Hölle schickt!«

Wie gesagt: Die Entscheidung war ihr nicht schwergefallen.

Und jetzt saß sie hier, umgeben von Koffern und Traumbildern, die sie lieber schnell wieder verscheuchte. Keine fünfzehn Minuten von dem Ort entfernt, an dem sich vielleicht – nur vielleicht – der Rest ihres Lebens abspielen würde.

»Sei nicht so pathetisch«, tadelte sie sich leise. Dabei klang sie fast so streng wie ihre verstorbene Mutter. Auch diese Erinnerung schmerzte.

Clara beschloss, sich einmal mehr auf die Welt vor ihrem Fenster zu konzentrieren. Die Wiesen wurden allmählich spärlicher, und erste Bootshallen ersetzten sie. Da waren kleine Jachthäfen und noch kleinere Schrebergärten, wildes Buschwerk und einsam kreisende Möwen. Als der Zug um eine Kurve bog, kam plötzlich Travemünde selbst in Sicht: ein lang gezogenes Idyll am linken Ufer, spitze Dächer und alte Fassaden. Erst weiter vorn, wo der Fluss in die Ostsee mündete, störten ein paar modernere Hochhausbauten die ansonsten pittoreske Skyline, die zumindest aus der Entfernung wirkte, als hätte sie sich seit Thomas Manns Zeiten kaum nennenswert verändert.

An einem Weihnachtsabend vor fünf Jahren, der abermals im Streit geendet hatte, hatte Stefan ihr eine gebundene Ausgabe von Buddenbrooks geschenkt. Anfangs hatte Clara sich gewehrt, erst recht gegen seine Begründung – »Das sind doch deine Wurzeln, Kleines. Steh gefälligst zu ihnen« –, aber schon am zweiten Feiertag, an dem Stefan traditionell seine schrecklichen Eltern besuchte, hatte sie sich allein auf ihrem Lieblingssessel am Fenster eingekuschelt und einen Blick in das Buch geworfen. Den ersten Blick von vielen.

Was hatte Mann noch über Travemünde gesagt? Es sei Lübecks schönste Tochter? Auch das, fand Clara, sagte viel aus – nicht zuletzt auch über den alten Fritz Behrendt, seines Zeichens Lübecks hässlichster Sohn.

Der Zug näherte sich der Endstation. Erstes Ufergras säumte nun die Wege, erste Wohnviertel zogen an Clara vorbei. Da war ein Getränkemarkt, dort ein mondän wirkendes Altersheim. Sie sah Kopfsteinpflaster und roten Backstein, kleine Pensionen und Restaurants mit weitläufigen Terrassen. Vor allem aber sah sie das Wasser. Die Trave und die See schienen hier oben allgegenwärtig zu sein; jede Straße schien zu ihnen zu führen, jeder Häuserblock von ihnen geprägt. Obwohl es nur Einbildung sein konnte, war Clara plötzlich, als könnte sie das Meer schon riechen – würzig und rau. Das Gefühl elektrisierte sie auf eine Weise, die sie sich kaum erklären konnte.

»Also dann«, sagte die Frau von gegenüber. Sie klappte ihren Heftroman zu und erhob sich von ihrem Platz, um zur Waggontür zu gehen. »Kommen Sie gut an, ja? Alles Gute.«

»Danke«, erwiderte Clara. »Sie auch.«

Dann fuhr der Zug die Endstelle an, und die werdende Pastorin wuchtete sich den schweren Rucksack auf die Schultern.

Der Bahnsteig war schmal und überdacht. Obwohl sie das Meer nicht länger sehen konnte, spürte Clara seinen Duft in der Nase, kaum dass sie aus dem Waggon trat. Ihre beiden Rollkoffer klapperten bei jedem Schritt, während sie dem kleinen Pulk an Mitreisenden zum Eingang der Wartehalle folgte. Dann blieb sie stehen und sah sich staunend um.

Das Innere des Strandbahnhofs war das reinste Ansichtskartenmotiv. Unter einem spitz zulaufenden Dach spannten sich schwere Streben aus vernietetem Metall von einer Seite des rechteckigen Raumes zur anderen. Die Fenster bestanden aus Milch- und Buntglas, der Fußboden war mit Karofliesen belegt. Alles hier wirkte alt, fast als hätte man es vor Jahrzehnten eingemottet und dann schlicht vergessen. Dabei war es tagtäglich in Betrieb.

Claras Blick haftete noch immer an den staubig wirkenden Fenstern dicht unter dem Dach, als sie sich langsam wieder in Bewegung setzte. Und eine Wand streifte.

Die Wand keuchte überrascht auf, dann ließ sie etwas fallen.

Auch Clara fiel, allerdings unsanft, auf den Allerwertesten. Erst als sie den unrasierten Mann in der Cordjacke sah, der in Windeseile aus dem kleinen Reisezentrum getreten sein musste, begriff sie, was geschehen sein musste. »War ich das?«, fragte sie entsetzt. »Oh, das tut mir leid. Ich habe wohl nicht aufgepasst, wohin ich gehe.« Und Sie auch nicht, wie mir scheint, ergänzte sie in Gedanken.

Der Mann achtete gar nicht groß auf sie. Er hatte einen Stapel Faltblätter dabei, die ihm bei dem unerwarteten Zusammenstoß aus den Händen gefallen waren, und bückte sich nun nach ihnen. Sein Haar war schwarz und wirkte ein wenig zerzaust, und unter seinen blauen Augen lagen dunkle Ringe. Clara hielt ihn für Mitte vierzig. Und für ganz schön ungehobelt.

»Warten Sie«, sagte sie und stemmte sich – ohne Unterstützung, die der stoppelbärtige Kerl ihr noch immer nicht anbot – vom Boden hoch. »Ich helfe Ihnen. Haben Sie sich wehgetan?«

Abermals reagierte er nicht.

Clara ließ ihre Koffer links liegen und sammelte ebenfalls eine Handvoll Flyer auf. Die bunt bedruckten Blätter waren aus Hochglanzpapier hergestellt und zeigten auf der Vorderseite einen alten Leuchtturm vor strahlend blauem Himmel – laut Überschrift den ältesten Leuchtturm Deutschlands. Unterhalb des hochformatigen Fotos standen Öffnungszeiten geschrieben, auf die eine gezeichnete Comic-Möwe mit ausgestrecktem Flügel hindeutete. Die Möwe trug eine Kapitänsmütze auf dem Kopf und zwinkerte dem Betrachter zu.

»Hier«, sagte Clara und hielt dem Fremden die Flyer hin. »Die gehören dann wohl Ihnen. Nochmals sorry für den Zusammenstoß.«

Der Mann nahm die Zettel, ohne ihr ins Gesicht zu sehen. »Ja«, sagte er schlicht – mit herb klingender Stimme, die mit Silben ausgesprochen geizig umging. »Danke.« Dann ging er fort, schnell und zielsicher, und verschwand durch den Haupteingang.

Hui, dachte Clara. Wenn hier alle Leute so sind wie der, dann werde ich in Travemünde nicht alt.

Sie griff nach ihren Koffern, klopfte sich den Staub vom Mantel und betrat die Welt außerhalb des Strandbahnhofs.

KAPITEL 2

Der Horizont war eine gerade Linie, und das Blau regierte ober- und unterhalb von ihr. Clara stand am Geländer, das die gepflasterte Promenade vom Sandstrand trennte, und sah in die Ferne. Unter ihr tollten ein paar Kinder zwischen strohfarbenen Strandkörben umher. Irgendwo spielte ein Leierkasten, und in der würzigen Luft, die vom Meer hereinkam, lag ein zarter Hauch von frischen Backwaren.

Die werdende Pastorin hatte den Bahnhof kaum verlassen, da hatte sie den Strand schon gesehen. Die gepflasterte Promenade lag nahezu direkt gegenüber der alten Wartehalle, und der strahlend schöne Himmel, das glatte Wasser und das Meer an den Strandkörben hatten Clara magisch angezogen. Den ganzen Tag hatte sie bislang in Zügen verbracht. Nun, da sie endlich angekommen war, wollte sie sich wenigstens einen Moment gönnen, um die Aussicht zu genießen.

Das war’s wert, oder?, dachte sie, während sie zuschaute, wie ein junges Pärchen einen bunten Drachen steigen ließ. Die Frage war ernst gemeint, denn noch immer plagten sie Zweifel. Es wird sich schon alles finden. Richtig?

Die Zeit würde es zeigen. Sie hatte sich entschieden, und nun musste sie dieser Entscheidung den Raum geben, den sie brauchte, um sich zu entfalten. So einfach war das.

Raum gibt es hier ja zum Glück genug, dachte sie. Draußen am Horizont zog ein weißer Frachter vorbei, groß und schwer. Auf die Entfernung sah er aus wie ein Kinderspielzeug, und Clara schmunzelte. Raum … und Schönheit.

Die Sonne tat gut. Auch die frische Luft half, das Gestern aus dem Kopf zu verbannen. Sie war am Ziel, nichts als Weite und Möglichkeiten vor Augen. Das allein zählte von jetzt an. Alles andere war unwichtig. Alles andere würde sich schon regeln lassen, irgendwie.

Clara schloss die Augen, genoss die Wärme auf ihrem Gesicht … und verzog selbiges, als plötzlich das Handy in ihrer Manteltasche klingelte. »Wer immer Sie auch sind«, murmelte sie tadelnd, »Sie stören meine Pause.«

Es handelte sich zweifellos um ihre neue Dienststelle. Vermutlich wollte das hiesige Pfarrbüro wissen, ob sie gut angekommen war. Clara zog das Handy aus der Tasche und nahm den Anruf an, ohne aufs Display zu schauen.

Leider.

»Clara?« Das war Stefans Stimme. Sein Tonfall war klar und streng wie immer. »Hörst du mich?«

Es war knapp zwei Wochen her, dass sie zuletzt gesprochen hatten. Das Gespräch hatte in der alten Wiesbadener Wohnung stattgefunden und genauso geendet, wie es begonnen hatte: unschön. Clara hegte keinerlei Interesse daran, es zu wiederholen – jetzt nicht und generell nicht.

»Clara?«, wiederholte Stefan. »Ich höre doch, dass du da bist. Mensch, sag gefälligst was.«

Leg auf, riet ihr die Stimme ihrer Vernunft.

Sei nicht kindisch, widersprach die Stimme ihrer Selbstachtung.

Clara beschloss, auf Letztere zu hören. »Hallo, Stefan.«

Stille. Fast wirkte er überrascht.

Der Frachter zog weiter nordwärts, und Clara folgte ihm mit den Blicken, als könnte er sie mitnehmen, wenn sie es sich nur fest genug wünschte. Als wären acht Stunden Zug und der Rand des Ozeans mit einem Mal immer noch nicht weit genug.

»Wo. Bist. Du?«, fragte Stefan schließlich, jede Silbe ein Satz für sich. »Heilige Scheiße, Clara. Was in aller Welt denkst du dir eigentlich?«

»Du weißt, wo ich bin«, erwiderte sie gelassener, als sie sich fühlte. »Weg. Mehr geht dich nichts an. Und auch das weißt du.«

»Ach ja?« Er schnaubte ungehalten. »Seit Tagen versuche ich, dich an die Strippe zu kriegen. Ich stand sogar schon zweimal vor dieser bescheuerten neuen Wohnung, die du mieten willst.«

Mieten wolltest, korrigierte sie stumm.

»Aber du warst schlicht nicht zu erreichen«, fuhr er fort, ein Plädoyer der Anklage. »Und jetzt heißt es, du wärst weggezogen? Weg?«

»Heißt es das, ja?«, sagte sie. Er erwartete eine Antwort, doch die würde er nicht bekommen. Ganz egal, was die Biebricher Pfarrei – von der seine Informationen zweifellos herrührten – ihm erzählt hatte oder auch nicht. »Na dann.«

»Na dann?«, wiederholte er ungläubig. Seine Stimme wurde immer lauter. »Mehr hast du dazu nicht zu sagen als ein lapidares ›Na dann‹?«

»Ich wüsste nicht, was ich dir noch zu sagen hätte. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, genauso wenig wie du mir.« Sie staunte selbst, wie emotionslos sie bei diesen Worten blieb. Der anfängliche Ärger über den angenommenen Anruf war verflogen, und zurück blieb … Ja, was eigentlich? Nichts als Leere, erkannte Clara, als sie in sich hineinhorchte. Nichts als Weite.

»Du hast dich einfach davongeschlichen«, bemerkte Stefan. Einmal mehr kam ihm sein Anwaltstonfall sehr gelegen, das hörte man genau. »Und du glaubst allen Ernstes, damit wäre alles gesagt?«

Der bunte Drachen des Pärchens zog am Himmel seine Kreise. Die spielenden Kinder sahen ihm zu und quiekten dabei vor Vergnügen. In einem Strandkorb schlief ein alter Mann, dessen Bauchumfang selbst Obelix neidisch gemacht hätte, während sich zwei Körbe weiter eine distinguiert wirkende Dame ein Getränk aus einer Thermoskanne einschenkte.