9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

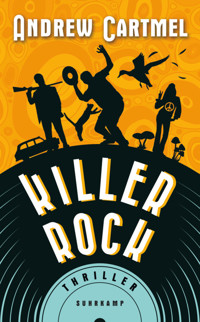

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Der Vinyl-Detektiv

- Sprache: Deutsch

London, heute: Er ist ein Plattensammler, ein Spezialist für äußerst seltene LPs, die er kauft und verkauft. Die Jobbeschreibung auf seiner Visitenkarte lautet: ›Vinyl-Detektiv‹. Und manche Leute nehmen das ganz wörtlich – so wie die geheimnisvolle Nevada Warren, die ihn für eine Unsumme anheuert, um für einen anonymen Auftraggeber eine Platte zu finden, die zu der schmalen Produktion eines winzigen kalifornischen Jazz-Labels gehört, das in den 1950ern nur ein Jahr existierte.

Bald häufen sich seltsame Todesfällen, die allesamt mit dieser Platte zu tun haben könnten. Aber was könnte auf ihr zu hören sein, was sie so ungemein wertvoll macht? Und was hat einer der mächtigsten Konzerne der weltweiten Unterhaltungsindustrie damit zu tun? Zu allem Überfluss hat unser Detektiv bald auch noch die »Aryian Twins« Heinz und Heidi an der Hacke, zwei ziemlich extravagante Killer …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 512

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Andrew Cartmel

Murder Swing

Thriller

Aus dem britischen Englisch von Susanna Mende

Herausgegeben von Thomas Wörtche

Suhrkamp

Für meinen Bruder James Cartmel, den coolsten Typen von allen.

A-Seite

1

Der Tod des Drachen

Für die Heizungsversorgung auf unserem Grundstück hatte ursprünglich ein großer, zentraler Boiler gesorgt, der sich unter dem Parkplatz in einer riesigen, abgedichteten Betonkammer befand. Ich hatte ihn mir immer wie einen schlafenden Drachen vorgestellt, und als ich schließlich einen Blick darauf werfen konnte, stellte ich fest, dass ich damit gar nicht so falschlag. Es war wie im Maschinenraum eines U-Boots: lange, schimmernde Stahlzylinder, die mit einem dumpfen Brummen irgendwohin führten.

Irgendwann war ich einfach hineinspaziert, die Treppe hinunter und durch eine angelehnte Tür, auf der BOILERRAUM stand, war im dämmrigen Licht herumgelaufen, bis ich einen umgänglichen, dicken Geordie im blauen Overall fand, der ihn wartete. Sein offizieller Titel war Staatlich bestellter Grundstücksheizungswart, wofür ich ihn nicht verantwortlich machte.

Er gestattete mir, mich umzusehen, denn mein Kater war verschwunden und ich dachte, dass er sich vielleicht dorthin verirrt hatte. Keine Spur von dem Ausreißer. Der Heizungswart schien meine Enttäuschung ehrlich zu teilen. Wahrscheinlich sah er mir an, wie besorgt ich war. Als ich ging, wünschte er mir viel Glück beim Suchen.

Ich stieg die Treppe wieder hinauf und blinzelte ins Tageslicht. Wie sich herausstellte, hatte ich kein Glück. Ich fand den kleinen schwarzweißen Leichnam auf dem Grünstreifen am Anfang der Abbey Avenue.

Ich nahm die sterblichen Überreste mit nach Hause und begrub sie im Garten. Erstaunlich, wie tröstlich es ist, ein paar Knochen in der Nähe zu wissen. Kurz danach, wie zum Zeichen der Hochachtung, gab auch der Boiler seinen Geist auf. Ich schrieb das den Schwachköpfen zu, die fürs niedrigste Angebot vom Council bestellt worden waren und es nicht geschafft hatten, ihn über die Jahrzehnte vernünftig zu warten.

Die Schuld am Tod meiner Katze gab ich der Klientel des Klosters. Dizzy war offensichtlich von einer der Luxuslimousinen angefahren worden, in denen Premier-League-Deppen oder raubkatzenhafte Supermodels auf dem Weg zu Londons führendem Detox-Zentrum die Straße entlangschossen.

Das Kloster, das einst ein eigenes Backhaus, Ställe und eine Mühle unterhalten hatte, war ein elegantes, altertümliches weißes Gebäude, das ich hinter meinem Garten aufragen sah, wenn ich aus dem Wohnzimmer meines Zuhauses schaute, das ich als Bungalow bezeichnete – tatsächlich wohnte ich im Erdgeschoss eines zweistöckigen Gebäudes. Es wurde gerade in zwei getrennte Wohneinheiten umgebaut, ich hatte die Zimmer im Erdgeschoss und den Garten. Meine Gartenmauer grenzte direkt an das Klosteranwesen.

Was mir die Gelegenheit bot, einen seiner Bewohner kennenzulernen.

Es war der strahlende Morgen eines ungewöhnlich warmen Septembertags. Dem Mann war es irgendwie gelungen, in meinen Garten zu gelangen, er stand in einem königsblauen Morgenmantel mit einem goldenen ›A‹ auf der Brusttasche und blauen Flip-Flops da.

Er starrte mich an, als ich den Vorhang zurückzog. Ich hatte im Dunkeln Musik gehört und Kaffee getrunken, ein morgendliches Ritual, bis ich ausreichend bei Bewusstsein war, um mich dem Tag zu stellen. Der Mann rief irgendwas, und ich öffnete die Hintertür, um herauszufinden, was ihn so erregte.

»Max Roach«, sagte er. Ich brauchte einen Augenblick, um zu kapieren. Inzwischen hatte er hinzugefügt: »Red Mitchell am Bass. George Wallington am Piano.«

»Das Gil Mellé Sextett«, ergänzte ich. Ich trat zu ihm hinaus in den Garten. Es war noch ein bisschen frisch. »Eine Aufnahme von neunzehnhundertzweiundfünfzig.«

»Auf Blue Note, stimmt’s?« Der Mann blickte mich stirnrunzelnd an. Er war tief gebräunt und völlig kahl, dafür hatte er einen üppigen Bart. Was leicht den Eindruck erweckte, sein Kopf stünde verkehrt herum. Er begann in der Tasche seines blauen Morgenmantels zu wühlen.

»Stimmt«, sagte ich. Zumindest hatte der Eindringling brauchbare Kenntnisse von ziemlich ausgefallenem Jazz.

»Vinyl, natürlich«, sagte er, während er weiterwühlte.

»Natürlich.«

»Original Lexington Blue Note?«

»Nein, betrüblicherweise. Neupressung aus Japan.«

Der Mann zog kurz die Hand aus seiner Tasche und machte eine knappe, verächtliche Geste. Dann schüttelte er zufrieden den Kopf. »Hab ich’s mir gedacht.«

Ich fand das ziemlich krass, wenn man bedachte, dass er im Garten stand. »Ich habe die original Blue-Note-Pressung«, verkündete er. »Mit der Lexington Avenue auf dem Label.«

»Tiefe Rille?«, fragte ich.

»Oh ja.« Er griff in seine Tasche und zog triumphierend eine teuer aussehende Zigarre heraus. Die Zigarre sorgte dafür, dass er weniger wie ein entflohener Irrer in einem Morgenmantel aussah, sondern eher wie der Stammgast eines exklusiven Resort Hotels, der sich vom Pool entfernt hatte.

Was ja zutraf.

»Mein Exemplar ist eine Flachprofil-Pressung. Wissen Sie, was das ist?« Ich versuchte seinen Akzent einzuordnen, der leicht, jedoch erkennbar war. Etwas an dem belehrenden Tonfall ließ mich an eine nordische Sprache denken.

»Ja«, sagte ich.

»Sind das elektrostatische Lautsprecher?«, fragte er. Ich nickte. Er holte eine Schachtel Streichhölzer heraus, zündete eins an, ließ es einen Augenblick lang brennen, damit sich der Schwefel verflüchtigte, und hielt es dann an seine Zigarre.

»Das hört man einfach.« Er stieß den Rauch aus, schüttelte das Streichholz aus und warf es in mein Blumenbeet, womit er sich bei mir nicht unbedingt beliebt machte. Dann griff er erneut in die Tasche und zog den zerdrückten Stummel einer weiteren Zigarre heraus. Weshalb trug er den mit sich herum? Wahrscheinlich war Rauchen im Kloster verboten, und der weggeworfene Stummel hätte ihn verraten.

Doch er zögerte nicht, ihn hier zu entsorgen, in meinem Garten. Er schleuderte ihn in den Teich.

Das war echt der Gipfel.

»Sie haben eine Flachprofil-Pressung von dieser Schallplatte?«

»Richtig.« Er grinste. »Alle meinen Lexington-Avenue-Erstpressungen sind Flachprofilpressungen.«

Jetzt hatte ich ihn da, wo ich ihn haben wollte. Ich betrachtete den Zigarrenstummel, der in meinem Teich schwamm, und sagte: »Sie haben natürlich den vertikalen Spurwinkel des Tonabnehmers justiert?«

»Was?«

»Wenn Sie eine der Platten mit Flachprofilpressung abspielen. Haben Sie dann den vertikalen Spurwinkel des Tonabnehmers justiert?«

Er starrte mich an. »Was meinen Sie damit?«

Ich versuchte, es mit meiner Unschuldsmiene nicht zu übertreiben. »Nun, Ihr Tonarm und Tonabnehmer sind auf Standardplatten eingestellt. Aber die Geometrie, die erforderlich ist, um eine Flachprofilpressung abzuspielen, ist völlig anders. Aber das wissen Sie ja.«

Er blickte mich schweigend an, und ich sagte mit gespielter Überraschung: »Sie passen das System also nicht jedes Mal an? Das heißt, Sie bekommen Nebengeräusche und die Rillen nutzen sich ab. Ihr vertikaler Spurwinkel ist dann dahin. Dabei haben wir noch nicht einmal den Richtungswinkel erwähnt.«

Das brachte das Arschloch zum Schweigen.

Er empfahl sich sogleich und schritt in seinem Morgenmantel zurück zum Kloster.

Ich erwartete nicht, ihn je wiederzusehen.

Falsch. Eines Tages war sein Gesicht auf dem Titelblatt der Lokalzeitung.

Sie war gemeinsam mit Pizzaflyern und Taxikarten durch meinen Briefschlitz geschoben worden. Ich schlug die Zeitung auf und las die Überschrift: ARCHITEKT STÜRZT ZU TODE. Unter dem Foto des Mannes stand Tomas Helmer.

Er trug darauf keinen Morgenmantel, sondern einen ziemlich eleganten Anzug. Anscheinend lebte er in Richmond – oder hatte dort gelebt, in einem großen Haus, wo es Probleme mit den Regenrinnen gegeben hatte.

Irgendwann war er selbst aufs Dach geklettert, um etwas dagegen zu unternehmen, und war unglücklicherweise heruntergestürzt.

Der arme Kerl. Ich schaltete den Verstärker ein und legte zu seinem Andenken das Gil Mellé Sextett auf.

Es klang fantastisch. Ich wandte mich erneut der Zeitung zu. Der kurze Bericht zielte vor allem darauf ab, wie ironisch es doch sei, dass sich Helmer als Multimillionär und so fort als zu geizig erwiesen habe, seine Regenrinnen von Fachleuten reparieren zu lassen, und er dafür mit dem Leben bezahlt habe.

Trotzdem tat mir der arme Kerl leid. Schade, dass er tot war.

Ich muss aber zugeben, dass ich mich als Allererstes fragte, was wohl aus seiner Plattensammlung geworden war.

Allerdings sollte ich mir bald um andere Dinge Gedanken machen müssen.

Als der Boiler seinen Geist aufgab, wurde den Bewohnern des Grundstücks angeboten, sich zu entscheiden zwischen einer neuen Heizungsanlage, die ihnen vom Council gestellt würde, oder eine eigene zu installieren. Beide Optionen kosteten Geld, und angesichts meiner finanziellen Lage konnte ich mir beide nicht leisten.

Also beschloss ich, mich zu wappnen und den Winter so durchzustehen.

Es war schlimmer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Erst einmal war mir nicht klar gewesen, dass eine lange Heißwasserleitung unter meiner Wohnung entlanggeführt und als Nebeneffekt die Betonplatte erwärmt hatte, auf der das Haus stand. Als der Boiler stillgelegt wurde, war es mit der regelmäßig durchströmenden, angenehmen Wärme vorbei, die Betonplatte war rasch so kalt wie die einer Gruft. Und mein Bungalow stand darauf.

Sie fungierte jetzt eher als riesiges Kühlaggregat und ließ das gesamte Haus auskühlen. Die Fußböden waren bald unangenehm kalt, meine kleine Wohnung war eisig und feucht wie eine Höhle. Im Gästezimmer breitete sich über den Fenstern bedrohlich Schimmel aus.

Meine Katzen straften mich mit beleidigten Blicken, die zu fragen schienen, was ich denn bloß gemacht hatte.

Nachdem Dizzy überfahren worden war, hatte ich zwei Kätzchen aufgenommen. Sie waren Schwestern und hießen Fanny und Turk. Sie waren inzwischen ein Jahr alt und ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Doch sie blickten mich beide mit diesem Ausdruck an, als wäre Verrat an ihnen verübt worden, als sich der Fußboden nach und nach in eine eisige Steinplatte verwandelte.

Turk ging dazu über, die Nächte draußen zu verbringen, womöglich in der Annahme, dass es draußen nicht kälter war als drinnen. Währenddessen Fanny nachts Zuflucht vor der Kälte in meiner Daunendecke suchte, in die sie hineinkroch. Und ich meine wirklich hineinkroch. Sie schlüpfte durch den Schlitz des Bezugs und rollte sich zusammen, ein warmes Knäuel zu meinen Füßen.

Jeden Morgen verließ ich gleich nach dem Frühstück das Haus – es gab keinen Grund, dortzubleiben. Die Katzen folgten mir bis vor die Tür und suchten sich ein Plätzchen zwischen den erfrorenen Pflanzen im Vorgarten.

Mein einziger Luxus war eine Netzkarte des Londoner Verkehrssystems, die mir – für einen Wucherpreis – die unbegrenzte Nutzung von Bussen und Zügen erlaubte. Ein paar Jahre lang hatte ich ein Auto, doch die Erfahrung, im Verkehr festzustecken, hatte rasch an Reiz verloren. Wenn es also zu kalt war, um zu Hause zu bleiben, nahm ich meine Netzkarte und machte mich auf den Weg.

Um Schallplatten aufzuspüren. Das mache ich nämlich.

Ich fuhr zuerst nach Westen und dann südlich Richtung Twickenham. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, mich wieder nach Hause vorzuarbeiten, indem ich jeden Second-Hand-Laden, Trödelladen oder Antiquitätenladen aufspürte, der vielleicht irgendwo eine Kiste mit altem Vinyl hatte.

Ich trug meine Wühlschuhe, die flach geschnitten und deshalb bequem waren, wenn ich in die Hocke ging, wie ich es häufig tat, um eine muffige Plattenkiste zu sichten. Es war überwiegend eine stumpfsinnige Beschäftigung – in den Kisten fand ich hauptsächlich eine Mischung aus mittelmäßigem Rock und Pop, gelegentlich durchsetzt von Blasmusik oder einem Kirchenchor. Hin und wieder entdeckte man ein Dutzend identischer Alben von einem Sänger oder einer Gruppe, von denen man noch nie gehört hatte, und stellte fest, dass sie vom Künstler selbst verschenkt worden waren; ein trauriger Hinweis auf eine gescheiterte Karriere.

Gerade als die tiefstehende Wintersonne am Himmel verschwand, stieß ich in einem kleinen Laden in der Nähe der Brücke in Richmond auf Gold. Ein originales RCA Red Label von Elvis. Die Platte war in exzellentem Zustand. Mein erster Eindruck war, dass jemand wirklich darauf aufgepasst hatte. Oder, besser noch, sie nie abgespielt hatte. Ich fragte mich, welche häusliche Unbill – Tod, Umzug, existenzielle Krise – dazu geführt hatte, dass sie hier gelandet war. Es war schwindelerregend, sich vorzustellen, wie vieler Zufälle es bedurft hatte, bis dieser Gegenstand ausgerechnet hier gelandet war, in meinen warmen, kleinen Händen.

Das Cover war makellos. Und die Schallplatte? Meine Hände zitterten, als ich einen Blick darauf warf. Die LP knisterte, als sie aus der Hülle glitt, und aufgrund der statischen Ladung richteten sich die Härchen auf meinen Armen auf. Das schwarze Vinyl glänzte. Makellos, jungfräulich, perfekt. Ich konnte mein Spiegelbild mit dem dämlichen Grinsen darauf sehen.

Ich bezahlte eine lächerliche Summe und trat hinaus in den Winterabend, die sorgsam eingewickelte Platte fest unterm Arm.

Das Beste war, dass ich sie ohne jede Skrupel verkaufen konnte.

Klar hat Elvis Qualitäten. Wie Sinatra hatte er eine extrem weiche Stimme, was für den Zuhörer entspannend und angenehm ist. Als würde man im bequemsten Lehnsessel der Welt sitzen, wenn man den Jungs zuhörte. Doch Elvis hatte auch eine klebrige und zuckersüße Art, Balladen zu singen, die gleiche Achillesferse wie Stevie Wonder. Keine kitschigen, langsamen Nummern mehr, Leute.

Sowieso hatte ich bereits die kompletten Leiber/Stoller-Einspielungen, und das war genug Elvis für mich.

Ich machte mich auf den Heimweg und wechselte auf den winterlichen Straßen mehrmals den Bus. Auf dem Weg zurück in mein eisiges Zuhause fühlte ich mich wie ein Trapper, der mit einem erstklassigen Fell in seine frostige Hütte zurückkehrt.

Nur dass in diesem Fall keine Tiere verletzt worden waren.

Wenn ich zu Hause wäre, würde ich der gewohnten winterlichen Routine folgen, die darin bestand, Abendessen zu machen, bevor ich in mein eiskaltes Bett schlüpfte, das lediglich von einer Wärmflasche und, mit ein wenig Glück, einer eigennützigen Katze gewärmt wurde. Mit dem Unterschied, dass ich heute Abend zuerst online gehen und die Elvis-LP einstellen würde, um mir für die nächsten Wochen genügend Geld zu verschaffen.

Als ich nach Hause kam, spürte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Fanny saß zitternd vor dem Hauseingang und huschte mit mir hinein. Aus dem Wohnzimmer erklang Musik. Ich ging eilig durch den Flur und blieb wie angewurzelt im Türrahmen stehen.

Auf meinem Sofa saß Stuart »Stinky« Stanmer und hörte Musik auf meiner Hi-Fi-Anlage. Turk kam vorsichtig hinter ihrem Lautsprecherversteck hervor, als ich mit ihrer Schwester hereinkam.

»Ich hab mich selbst reingelassen, entschuldige«, sagte Stinky. »Ich musste. Die Nachbarn hätten mich sonst bemerkt. Du weißt schon, meine Fans.« Ich kannte Stinky von der Universität. Wie ich war er ein aufstrebender DJ gewesen und hatte sich vom College-Radio aus hochgearbeitet. Doch im Gegensatz zu mir war er erfolgreich, so sehr, dass er vor kurzem seine eigene Radiosendung bekommen hatte und die Nation sogar mit gelegentlichen Fernsehauftritten beglückte.

»Meinen Nachbarn ist die Anwesenheit von Promis ziemlich gleichgültig. Wegen des Klosters und so.«

Er sah aus dem Fenster zum Kloster hinüber, das sich hell vom dunklen Winterhimmel abhob. Es wurde dezent angestrahlt und wirkte wie vom Mond beschienen, selbst in einer mondlosen Nacht. »Kann schon sein«, sagte er wehmütig; ärgerlich, dass es noch berühmtere Leute gab als ihn.

»Wie komme ich zu dem Vergnügen?«

»Ich war gerade in der Gegend und dachte, ich schau mal rein, wenn du zu Hause bist.«

»Sogar, wenn ich es nicht bin«, sagte ich. Die Platte, die er unverschämterweise gespielt hatte, war zu Ende. Der Tonabnehmer hing geräuschvoll in der Auslaufrille. Ich ging hin, hob ihn herunter und nahm die LP vom Plattenteller. Es war ein japanischer Soundtrack von Godzilla. Ich steckte die Platte in ihre Hülle. Währenddessen lehnte sich Stinky auf dem Sofa zurück, und Fanny machte einen großen Bogen um ihn, als sie den Raum durchquerte.

»Was treibst du so?«

»Oh, dies und das«, sagte ich und stellte das Album ins Regal. Ich war mir sicher, dass er genau wusste, was ich so trieb. Ich vermutete, dass Stinky unter diversen Pseudonymen einer der eifrigsten Follower meines Blogs, meiner Facebook-Seite und meiner Tweets war. Er stöberte in den CD-Stapeln auf meinem Sofatisch.

»Du hörst eine Menge CDs.«

»Ich muss was hören, während ich die Platte wechsle.«

»Oder während du sie umdrehst, was?« Stinky gluckste.

Ich bemerkte, dass er die Schallplatten durchgesehen hatte, die sich auf dem Sessel türmten. Sie hatten eine andere Reihenfolge. Ich legte immer die Schallplatten, die ich aktuell hörte, dorthin. Meine Lieblingsauswahl.

Zweifellos hatte er sich Notizen gemacht.

Seit Stinky eine Radiosendung hatte, hatte er auch ständig ein unersättliches Verlangen nach neuem Stoff. Und weil er im Grunde überhaupt kein Ohr für etwas hatte, brauchte er Ideen von Leuten wie mir.

Nach einer belanglosen Unterhaltung und viel Prahlerei – sowohl in beruflichen wie sexuellen Dingen – seitens Stinkys gelang es mir schließlich, ihn loszuwerden. Ich schloss die Tür hinter ihm mit einem erleichterten Ächzen. Er hatte sich Zugang verschafft, indem er den Schlüssel benutzt hatte, der unter dem Blumenkübel lag. Ich kam zu dem Schluss, dass ich den Schlüssel woanders hinlegen musste. Doch wenn ich das tat, würde ich mich dann daran erinnern? Ich stand da mit dem Schlüssel in der Hand, seufzte und legte ihn an seinen gewohnten Platz zurück.

Ich setzte mich an den Computer und stellte die Elvis-LP auf meine Website. Ich verkaufte sie innerhalb einer Stunde für ein klein wenig mehr, als ich mir erhofft hatte. Ich beschloss auszugehen und zu feiern. Zufällig war bei Albert’s, dem hiesigen Gastropub, Burger-Abend zum halben Preis. Also ging ich hin und gönnte mir eine Mahlzeit und ein Glas Wein. Es war ein sehr guter Burger – sie füllten die Beef-Pattys mit Butter und Kräutern. Allerdings verdarb mir Albert ein wenig den Appetit, weil er unbedingt das Radio hinterm Tresen anmachen wollte. Keinen anderen im Pub schien es zu stören, doch ich fand, dass jemand gegen diese Lärmverschmutzung einschreiten sollte.

»Wie wär’s mit ein bisschen Stille?«, sagte ich.

»Ich wollte nur dieses eine Programm hören«, sagte Albert.

»Ich dachte, hier wird keine Musik gespielt.«

»Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt.« Er schaltete das Radio ein, und drei hübsche osteuropäische Au-pair-Mädchen, alle mit den gleichen blonden Haaren, Hüftjeans und dezenten Tattoos, kamen zur Bar, um zu lauschen. Eine honigsüße Stimme war zu hören, und mit einem Gefühl der Unvermeidlichkeit stellte ich fest, dass es Stinky war.

Natürlich. Die Stinky Stanmer Show.

»Das war eine CD«, sagte Stinky. »Schließlich muss ich irgendwas hören, während ich die Platten wechsle. Oder sie umdrehe, nicht wahr? Und hier kommt etwas auf Vinyl, das ich entdeckt habe.« Die Musik begann, und zum Glück hörte er auf zu reden. Ich erkannte das Stück. Godzilla versus Anguirus von Masaru Satō. Es klang toll. Natürlich war es die LP, die auf meinem Plattenteller gelegen hatte. Sobald er bei mir verschwunden war, musste er losgerannt sein und sich ein Exemplar besorgt haben. Oder er hatte, was wahrscheinlicher war, einen seiner Lakaien geschickt.

Gelassen stellte ich fest, dass er zumindest genug Gespür bewiesen hatte, das beste Stück auf der Platte auszuwählen. Dann fiel mir ein, dass es ja das erste Stück war.

Weiter war er wohl nicht gekommen.

Alle drei Au-pairs schwangen die Hüften zur Musik. Es klang wie Sonny Blount, der mit dem Soundtrack für einen Spionagefilm aus den Sechzigern beauftragt worden war. Als die Au-pairs anfingen herumzutanzen, blickte Albert wie Nipper in einer alten HMV-Werbung ehrfürchtig zum Radio und schüttelte bewundernd den Kopf.

»Wo treibt er so ein Zeug nur auf?«

Ich betrank mich heftig.

Am nächsten Morgen wurde ich von einem scheußlichen Kater und dem Klingeln an der Tür geweckt. Ich sprang aus dem Bett, schubste eine empörte Fanny hinunter, zog meinen schäbigen alten Morgenmantel über, schlurfte zur Tür, öffnete und blinzelte ins Tageslicht.

Eine junge Frau stand draußen. Sie trug Jeans, einen Kamelhaarmantel und einen schwarzen Sweater mit Polokragen. Ihr rabenschwarzes Haar war in der Art des Stummfilmstars Louise Brooks geschnitten. Sie blickte mich an. Ihre unwirkliche, fast übertriebene Makellosigkeit legte die Vermutung nahe, dass sie ein Model oder eine Schauspielerin war. Ich wusste sofort, weshalb sie hier war.

»Ich bin nicht der Pförtner«, sagte ich.

Sie strich sich das Haar aus den Augen. »Das klingt beunruhigend.«

»Das ist nicht das Pförtnerhaus«.«

»Schon klar, weil Sie ja nicht der Pförtner sind.«

»Sie wollen zum Kloster. Das ist das große weiße Gebäude hinter meinem Haus. Und das hier ist nicht das Pförtnerhaus, und ich bin nicht der Pförtner.«

»Wär doch was für Sie. Sicher ein angenehmer Job. Wahrscheinlich gibt es eine Uniform.« Sie betrachtete mich in meinem Morgenmantel. »Vielleicht sogar mit Epauletten. Ich mag Epauletten. Vor allem mag ich das Wort.« Sie blickte mich an. »Epauletten.« Ihre Augen waren von einem irritierenden Kornblumenblau. Ich suchte darin nach Anzeichen für Drogenmissbrauch, konnte jedoch keinen entdecken.

»Um zum Kloster zu kommen«, erklärte ich ihr, »müssen Sie zurück auf die Hauptstraße und nach ungefähr fünfzig Metern rechts abbiegen.«

»Wer hat gesagt, dass ich mit dem Auto hier bin?«

»Wie sind Sie sonst hergekommen?«

»Vielleicht hat mich ein Freund abgesetzt.«

»Sie können von hier aus auch zu Fuß gehen. Es sind nur zwei Minuten. Anderthalb. Zum Kloster.«

»Ich will nicht zum Kloster«, sagte sie. »Ich will zu Ihnen.«

Trotz ihrer klaren blauen Augen kam ich zu dem Schluss, dass sie nicht ganz richtig tickte. Ich sagte: »Zu mir? Wirklich? Warum?« Sie zückte eine Visitenkarte und reichte sie mir. Es war eine billige und ziemlich farbenfrohe Visitenkarte, und sie war mir bestens vertraut.

Sie gehörte nämlich mir.

Unter meinem Namen und meiner Adresse stand: VINYLDETEKTIV.

2

Feuervogel

»Woher haben Sie die?« Ich hatte einen Stapel Karten in Plattenläden, auf Konzerten und in Pubs und Clubs verteilt. Doch das war Jahre her.

Sie sah zuerst mich und dann die Karte an. »Sind Sie das?«

»Das bin ich.«

Sie nahm meine Karte wieder an sich und reichte mir ihre. Ich fühlte mich wie in einem Roman von Trollope. Auf ihrer Karte stand:

N. WarrenCONSULTANTINTERNATIONAL INDUSTRIES GmbH

Im Gegensatz zu meiner Karte war ihre aus schwerem cremefarbenem Papier und die Schrift elegant geprägt. Ich gab sie ihr zurück. »Falls Sie mir etwas verkaufen wollen …«

»Das habe ich nicht vor«, sagte sie ein wenig ungeduldig. Sie blickte über meine Schulter. »Könnten wir uns vielleicht drin unterhalten?«

»Natürlich. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich wirklich kein Geld habe, um in irgendwelche … Projekte zu investieren.«

Sie drehte sich in dem schmalen Gang zu mir um und betrachtete mich, als ich die Tür hinter uns schloss. »Ich habe doch gesagt, dass ich Ihnen nichts verkaufen will. Und ich habe nicht vor, Sie zu irgendeinem Investment zu überreden. Ich habe keine Projekte.« Sie sah mich an.

Plötzlich wurde mir bewusst, wie verlottert ich in meinem alten schwarzen Baumwollmorgenmantel aussehen musste, unter dem meine knochigen Knie und haarigen Zehen hervorschauten. Wohingegen sie selbstsicher, elegant und makellos war. Verglichen mit ihr war ich lediglich ein Cartoon von Basil Wolverton.

»Ich bin hier, um Ihnen einen Job anzubieten«, sagte sie.

Ich zog meinen Morgenmantel ein wenig fester um mich. »Einen Job?«

»Ja. Sind Sie dazu in der Lage, das zu tun, was Sie hier behaupten?«

»Was behaupte ich denn?«, fragte ich. Ich hatte die Karten irgendwann zwischen zwei Flügen an einem Flughafen drucken lassen. Aus Langeweile. Und weil ich wahrscheinlich betrunken war.

Sie seufzte und reichte mir die Karte. Darauf standen mein Name und meine Adresse und irgendein Quatsch darüber, dass ich jede Schallplatte aufspüren konnte. Gegen Honorar. Es war prahlerischer Unsinn – doch vielleicht nicht prahlerisch oder unsinnig genug, weil es mir keinen einzigen Klienten gebracht hatte.

Bis jetzt.

Mein Herz klopfte ein wenig schneller. Vielleicht ging es ja um einen Auftrag. Ich befahl mir, mich nicht zu früh zu freuen. Wahrscheinlich würde sich das Ganze als amüsantes Missverständnis erweisen.

»Wissen Sie was«, sagte ich. »Falls Sie nach einer bestimmten Schallplatte suchen, schauen Sie am besten im Internet.«

»Das Internet ist in dieser Situation keine Hilfe.«

»Verstehe.« Tat ich nicht.

Sie schlug mit der Karte gegen ihren Daumennagel. »Wir brauchen jemanden, der das kann, was Sie zu können behaupten. Nun, können Sie das auch wirklich?«

»Ob ich das kann, was ich zu können behaupte?«

»Ja.« Sie hatte ihre blauen Augen ungeduldig auf meine gerichtet. Ein kalter Luftzug fuhr unter meinen Morgenrock und erkundete meinen Unterleib mit eisigen Tentakeln.

»Ja«, sagte ich. »Lassen Sie uns in die Küche gehen, wo es warm ist. Kann ich Ihnen einen Kaffee machen?«

»Weiß nicht. Können Sie?«

Verstimmt von ihrer Bemerkung holte ich die Kaffeebohnen aus dem Schrank und begann mit dem aufwendigen Ritual der korrekten Kaffeezubereitung. Während der Wasserkocher im Kampf mit dem völlig verkalkten Heizelement zu rumoren begann, gelang es mir, in mein Schlafzimmer zu stürzen und mich anzuziehen. Sogar ein paar Tropfen teures Aftershave trug ich auf. Kurz bevor das Wasser kochte, war ich zurück und schaltete den Kocher aus.

Wenn man Tee macht, muss das Wasser kochen, doch wenn man Kaffee macht, soll es unter dem Siedepunkt bleiben. Das ist ein Glaubensgrundsatz.

Mein Gast saß auf dem orangefarbenen Plastikstuhl von Robin Day, der hauptsächlich in meiner Küche stand, um mein Geschirrtuch zum Trocknen auf die Rückenlehne zu hängen. Sie wirkte ziemlich entspannt. So als würde sie sich beinahe wie zu Hause zu fühlen. Was ärgerlich war, weil nicht einmal ich mich zu Hause fühlte.

Als ich anfing die Bohnen zu mahlen, stellte sie ihren iPod an. Ich konnte es ihr nicht verdenken. Das schauerliche Kreischen der Kaffeemühle brachte meine Katzen jedes Mal dazu, die Flucht zu ergreifen und sich zu verstecken, nur um anschließend, nachdem ich das furchtbare Ding im Schrank verstaut hatte, wiederaufzutauchen und mir entrüstete Blicke zuzuwerfen. Als ich damit fertig war, gab es eine Schrecksekunde, denn mir fiel ein, dass ich keine Kaffeefilter mehr hatte. Dann erinnerte ich mich daran, dass welche bei meinem deutschen Plattenreiniger lagen. Ich nahm die Kiste aus dem Küchenschrank. Sie schaltete ihren iPod aus und blickte auf.

»Was in Gottes Namen ist das?«, fragte sie.

Ich öffnete die Kiste und nahm die einzelnen Bestandteile heraus: Plattenbad, Trockengestell und Abtropftablett, eine Flasche mit Reinigungsmittel, Einfülltrichter, Labelschutz und Spindelstab und schließlich die Kaffeefilter, die ganz unten lagen. »Ein Plattenreiniger.«

»Verstehe. Und die Kaffeefilter sind dabei?«

»Nein, ich nehme die Kaffeefilter als Ersatz, weil sie meiner bescheidenen Meinung nach genauso tauglich, aber viel billiger sind als die Papierfilter, die speziell dafür hergestellt werden. Für den Plattenreiniger, meine ich.«

»Wie sparsam Sie sind.«

Ich stellte den Filter auf die Kaffeekanne und schüttete das dunkelbraune, wohlriechende Pulver hinein. Endlich. Wir hatten es beinahe geschafft. »Sie sind sogar ein bisschen besser. Was hören Sie auf Ihrem iPod?«

»›Gloria‹.«

»Von Van Morrison?«

»Von Vivaldi.«

Ich sagte nichts mehr und kümmerte mich um den Kaffee. Bald roch es so gut, dass ich froh war, mich auf diesen Marathon eingelassen zu haben. Die Katzen sahen das ein wenig anders. Turk kam erst jetzt wieder aus ihrem Versteck hinter einem der großen Quad-Lautsprecher.

Als ich die Schränke nach den guten Tassen durchstöberte, stand N. Warren von ihrem Stuhl auf. »Stört es Sie, wenn ich mich umschaue?« Sie wartete nicht auf eine Antwort. Mein Bungalow hatte einen offenen Grundriss, weshalb man von der Küche direkt in ein großes Wohnzimmer und den Essbereich kam. Vom Wohnzimmer führten Türen ins Schlafzimmer, Badezimmer, Gästezimmer und zu einer Nische, wo sich früher einmal ein Warmwasserboiler befunden hatte, in der jetzt aber – Überraschung – Regale voller Schallplatten standen.

Ich schenkte Kaffee ein und folgte ihr ins Wohnzimmer. Sie betrachtete die Schallplatten. Und dann mich. »Vielleicht sind Sie ja tatsächlich der richtige Mann für den Job«, räumte sie ein. »Wie viele Vinyls haben Sie hier?«

Ich stellte ihre Tasse auf den Tisch neben dem Sofa. »Man benutzt Vinyl nicht im Plural.«

»Was sagt man dann?«

»LPs oder Alben. Platten, wenn Sie möchten.«

»Und wie viele davon haben Sie hier?«

»In diesem Raum? Ich weiß nicht. Ein paar hundert. Das hier sind nur die, die ich gerade höre. In der Wohnung verteilt sind noch viel mehr.«

»Die Sie gerade hören«, sagte sie. Sie sah mich forschend an, setzte sich aufs Sofa und griff nach ihrem Kaffee. Während sie sich die Hände an der Tasse wärmte, übersah sie die Katze völlig.

Turk schlich sich geräuschlos an, sprang auf die Sofalehne hinter ihr und landete leicht und geräuschlos. Einmal hatte ein weiblicher Besuch ziemlich heftig reagiert, als ihr eine Katze unerwartet in den Schoß gesprungen war. Die Frau war zu Tode erschrocken und hatte auf eine Weise geschrien, die meine Beliebtheit bei den Nachbarn bestimmt gesteigert hatte.

Während sich meine jetzige Besucherin nach vorn beugte und prüfend an ihrem Kaffee schnupperte, ergriff Turk die Gelegenheit, geräuschlos hinter ihr entlangzugehen. Dann ließ sie sich langsam auf das Kissen neben unserer Besucherin gleiten, die sie noch immer nicht registriert zu haben schien.

Ich dachte gerade, ich sollte sie vorwarnen, um einem schrecklichen Missgeschick mit heißer Flüssigkeit zuvorzukommen, als sie wie selbstverständlich die Hand ausstreckte und Turk zu streicheln begann.

»Wer möchte denn da unterm Kinn gekrault werden? Möchtest du das? Hm? Möchtest du unterm Kinn gekrault werden? Oh ja, oh ja. Das ist gut, das gefällt dir, stimmt’s? Ja wer lässt sich denn gern sein Kinn kraulen«?

»Sie.«

Sie hielt inne und sah mich an. »Sorry?«

»Ihr Kinn. Sie ist ein Mädchen.«

Sie kraulte Turk weiter, die sich streckte.

»Wie heißt sie?«

»Turk.«

»Lustiger Name für ein Mädchen.«

»Kurzform von Turquoise.«

»Wegen ihrer Augen.« Sie verstand sofort. »Es sind wunderschöne Augen. Ja wer hat denn da wunderschöne Augen? So wunderschöne Augen?« Sie streichelte Turks Kopf, strich sanft ihre Ohren zurück und ließ sie wieder los. »Bist du das? Ja, ich glaube, das bist du. Bestimmt. Du bist das, nicht wahr?«

»Das ist ihre Schwester.« Ich zeigte auf Fanny, die beim Anblick von Turk, die so viel Aufmerksamkeit bekam, unter einem Sessel hervorkam.

»Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass sie zu zweit sind.«

Langsam war es an der Zeit, sich den geschäftlichen Dingen zuzuwenden. »Sie wollen mich also damit beauftragen, eine Schallplatte zu finden?«

»Mein Arbeitgeber will Sie beauftragen.«

»Darf ich fragen, wer Ihr Arbeitgeber ist?«

»Nein.«

»Nein?«

»Wenn er sich mit Ihnen hätte bekannt machen wollen, hätte er keinen Emissär geschickt. Nämlich mich.« Sie nippte an ihrem Kaffee. »Außerdem ist er sehr beschäftigt.«

»Sie wollen mir also nicht verraten, für wen ich arbeiten soll?«

Sie blickte auf. »Im Grunde arbeiten Sie für mich.«

»Und Sie wollen mir nicht verraten, für wen Sie arbeiten?«

»Für einen Geschäftsmann.«

»Einen sehr beschäftigten Geschäftsmann?«

Sie seufzte. »Den Senior Head eines sehr großen Unternehmens. Der nicht genannt werden will. Doch ich kann Ihnen verraten, dass er wie Sie ein Vinyl-Liebhaber ist.« Sie blickte zu den Schallplatten. »Und er hat genug Geld, um diesem Zeitvertreib zu frönen.«

Es ist mehr als ein Zeitvertreib, dachte ich. Doch ich sagte nichts. Sie sah mich an. »Und er ist bereit, Sie dafür zu bezahlen, eine bestimmte Platte für ihn zu finden.«

Ich setzte mich in den einzigen Sessel, auf dem keine Schallplatten lagen. Es war ein schwarzer Ledersessel im Stil der Moderne, der zum Sofa passte. Ich hatte Ledermöbel gekauft, weil ich sie für katzensicher gehalten hatte. Eine von vielen törichten Theorien, die im Laufe der Jahre auf der Strecke geblieben waren. Wie zum Beweis stellte sich Fanny auf die Hinterbeine und begann mit ihren Vorderpfoten eifrig am Leder zu kratzen, was sichtbare Spuren hinterließ.

»Okay«, sagte ich. »Welche Platte suchen Sie denn?«

Sie stellte ihren Kaffee ab und zückte ein iPhone. Während sie das Display betrachtete, fragte sie: »Haben Sie je von Everest gehört?«

»Dem Plattenlabel?«

»Nein. Dem Berg. Natürlich dem Plattenlabel.«

Ich lächelte vergnügt. Sie konnte so sarkastisch sein, wie sie wollte; das hier war mein Spezialgebiet. »Ich kenne es ziemlich gut. Everest wurde Ende der fünfziger Jahre von Harry Belock gegründet, einem Amerikaner, der im Kalten Krieg eine Firma betrieb, die Präzisionsteile zur Raketensteuerung herstellte. Er kam zu dem Schluss, dass er sein Talent lieber darauf verwenden sollte, bessere Methoden zur Musikaufzeichnung zu entwickeln anstatt welche, mit denen man die Welt in die Luft sprengen konnte. Was er dann auch tat. Eine seiner Erfindungen war der 35-Millimeter-Film.«

Ich konnte sehen, dass ich ihre Aufmerksamkeit hatte. »Wieso um alles in der Welt sollte er das tun?«

»Mehr Bandbreite.«

»Aber es ist Film. Mit dem man Bilder aufzeichnet, nicht Klang.«

»Es ist alles Information«, sagte ich selbstzufrieden. Das war mein Feld.

»Und er klang gut, dieser 35-mm-Film?«

»Er klang großartig. Belock wusste, was er tat. Er gab ein Vermögen dafür aus, Mischpulte nach Kundenwünschen zu entwickeln, die mit Film funktionierten, und er engagierte einen hervorragenden Ingenieur, Bert Whyte, der damit Musik ganz klassisch mit drei Mikrofonen aufzeichnete.«

»Ah, ja«, sagte sie. »Die klassische Aufzeichnung mit drei Mikrofonen.«

»Sie nahmen ein gutes Repertoire auf, indem sie Spitzenorchester und die besten Dirigenten in akustisch idealen Räumen wie der Walthamstow Town Hall versammelten.«

»Natürlich, die gute alte Walthamstow Town Hall.« Sie blickte auf den Screen ihres iPhones. »Also, mein Arbeitgeber ist auf der Suche nach einer Aufnahme von Strawinskys Feuervogel-Suite beim Everest-Label, mit dem London Symphony Orchestra, dirigiert von Eugene Goossens.« Sie nannte mir die Katalognummer.

»Haben Sie die Matrizennummer?«, fragte ich.

»Was ist die Matrizennummer?«

»Sie steht in der Auslaufrille«, sagte ich.

Zum ersten Mal bemerkte ich ein leises Zögern. »Nein.«

»Macht nichts«, sagte ich und schrieb die Informationen, die sie mir gegeben hatte, auf die Rückseite eines Briefumschlags. Fanny kam zu mir und attackierte den Stift in meiner Hand. Als ich mit dem Schreiben fertig war, gab ich ihn ihr zum Spielen. »Na schön«, sagte ich und blickte meinen Gast an. Ich versuchte normal zu klingen. »Nun zum Finanziellen …«

»Es gibt einen Finderlohn von tausend Pfund.«

Ich bemühte mich, mir die freudige Überraschung nicht anmerken zu lassen. Mit tausend Pfund konnte ich eine Fußbodenheizung einbauen lassen und endlich Regale für die Schallplatten bauen, die in Stapeln herumlagen, seit ich sie einem verwirrten Geistlichen aus Barnes abgekauft hatte.

Ich zwang mich zu sprechen. »Ich werde auch Spesen berechnen müssen.«

»Was? Wieso Spesen?«

»Ich werde den ganzen Tag nach Schallplatten suchen.«

»Verstehe. Und womit würden Sie sonst den Tag verbringen?«

Ertappt. »Vielleicht finde ich Ihre Platte ja nicht.«

Sie lächelte mich schief an. »Sie verkaufen sich nicht gerade als den besten Kandidaten für den Job.«

»Bleibt noch immer die Tatsache, dass ich sie vielleicht nicht finden kann. Und wenn meine Suche nicht bezahlt wird, verschwende ich nur meine Zeit.«

»Wir wollen natürlich nicht, dass Sie Ihre wertvolle Zeit verschwenden.« Sie ließ ihren Blick durch mein kleines Zuhause schweifen und machte damit ziemlich deutlich, für wie wertvoll sie meine Zeit hielt.

»Fünfzig Pfund per diem wäre in Ordnung.«

»Per diem. Ein bisschen Latein. Nett. Leider nein, sorry.« Sie lächelte.

»Aber ich werde Fahrtkosten haben«, insistierte ich. Hatte ich natürlich nicht, weil ich die Netzkarte besaß.

»Das mag sein«, sagte sie.

Ich schüttelte den Kopf und entgegnete auf, wie ich hoffte, selbstsichere Art: »Das ist nicht verhandelbar.«

»Wie viel wollen Sie?«

»Dreißig Pfund.«

»Nein, tut mir leid.«

»Fünfundzwanzig.«

»Sie können zwanzig bekommen.«

»Einverstanden«, sagte ich. Mit meiner Netzkarte waren die zwanzig Flocken am Tag reiner Gewinn, der direkt in meine Tasche floss. Oder sich, was wahrscheinlicher war, in Trockenfutter verwandeln würde.

Sie lächelte breit. »Was sagt man dazu. Also doch verhandelbar.« Nachdem sie ihr iPhone weggelegt hatte, griff sie in ihre Tasche, zückte eine dicke Rolle Geldscheine und zog einen Zwanzigpfundschein heraus. Sie legte ihn gemeinsam mit ihrer Visitenkarte auf den Tisch, streichelte Turk ein letztes Mal und stand dann auf. »Nun, dann fröhliches Jagen. Melden Sie sich, wenn Sie etwas gefunden haben. Meine Kontaktdaten stehen auf der Karte.« Sie machte sich auf den Weg zur Tür.

»Warten Sie«, sagte ich. »Wie soll ich Sie nennen?«

Sie blieb an der Tür stehen. »Sie haben meine Karte.«

»Miss N. Warren?«

»Ja.« Sie öffnete die Tür.

»In Ordnung, N. Warren.«

»Miss«, sagte sie, trat hinaus und schloss die Tür hinter sich.

Als Erstes durchsuchte ich das Internet. Wie ich ihr gesagt hatte, war das die beste und einfachste Methode, eine Schallplatte zu finden. Falls sie meinen Hinweis ignorierte und ich für fünf Pfund ein Exemplar finden sollte, das sich irgendwo im Cyberspace versteckte und das ich mit einer riesigen Gewinnspanne an sie weiterverkaufen könnte, geschähe ihr das recht.

Doch ich fand kein Exemplar. Weder für fünf noch für fünfhundert Pfund. Es gab ein paar Abbildungen von der Schallplatte – im eigenwilligen Everest-Stil –, doch keine Exemplare, die zum Verkauf gestanden hätten. Und keine Informationen über Exemplare, die je – irgendwo, irgendwann – verkauft worden wären. Es war offensichtlich ein seltenes Objekt. Es wurde mehrfach in Vinyl-Chatrooms erwähnt; von allerlei Losern, die sich darüber austauschten, wie gern sie ein Exemplar finden würden, und die darüber spekulierten, wie viel Geld dabei den Besitzer wechseln würde.

Doch keine harten Fakten.

Also zog ich meinen Mantel an, sagte den Katzen, dass ich in ein paar Stunden wieder zurück sei, und machte mich auf den Weg. Ich stapfte durchs hohe, nasse Gras, erwischte einen Zug nach Waterloo und nahm von dort die Tube, die Northern Line, zur Goodge Street. Zwischen Goodge Street und Charlotte Street gibt es ein Gewirr aus engen Gassen, obwohl das Wort »Gassen« nicht so recht dem sichtbaren Wohlstand der Bewohner entsprach.

Die Gegend ist eine Mischung aus besseren Geschäften und schmalen Wohnhäusern. Ich ging ein paar geweißte Stufen hinunter zu einer rotschimmernden Eingangstür, hinter der man vielleicht eine Kellerwohnung vermutet hätte, bis man das Messingschild darauf gelesen hatte, auf dem in dezenter Schriftart STYLI stand.

Links davon befand sich ein beleuchteter Klingelknopf, doch ich stieß einfach die Tür auf und ging hinein. Ein kurzer Flur führte zu einer Treppe auf der linken und einer Tür auf der rechten Seite. Ich trat durch die Tür. Sie führte in einen kleinen Salon, der mit Teppich ausgelegt und mit hübschen, jedoch bunt zusammengewürfelten Sesseln und grün beschirmten Lampen möbliert war.

An den Wänden standen deckenhohe Regale, die mit Schallplatten, CDs und ein paar DVDs vollgestellt waren.

An einer Wand hingen kleine, gerahmte Fotos von Dirigenten und Opernstars, deren Namen ich nicht einmal dann nennen konnte, wenn mein Leben davon abgehangen hätte.

Im Augenblick war das Zimmer leer bis auf Jerry, der in seinem Lieblingssessel am Fenster saß und ein Buch über Bernard Herrmann las. »Hallo«, sagte er, legte einen Bleistift in das Buch und das Buch beiseite. »Hab dich eine Weile nicht gesehen.«

»Probleme mit dem Cashflow.« Ich setzte mich in den Sessel neben ihm.

Er schüttelte den Kopf. »Das sollte nie ein Problem sein«, sagte er. »Du weißt, dass du hier Kredit hast. Wenn du etwas haben willst, nimmst du es einfach mit. Bezahlen kannst du später, oder wann auch immer.«

Er lächelte. Jerry Muscutt war ein kleiner, stillvergnügter Mann mit forschenden grauen Augen. Trotz seines beachtlichen Alters hatte er ein faltenfreies Gesicht, glänzende rote Haare und einen Spitzbart. Haare und Bart waren allerdings nicht echt. Irgendein Witzbold hatte eine Packung Tints of Nature mit roter Haarfarbe in seine Küche gestellt, um ihn damit aufzuziehen. Es hatte Jerry nicht das Geringste ausgemacht, und die Haarfarbe hatte monatelang oben auf einem Regal neben einem Schuber von Gounod gestanden.

»Wir haben gerade eine große Sammlung gekauft, mit einer Menge Jazz dabei«, sagte er. »Hab sie noch nicht sortiert, ist bei mir zu Hause. Wenn wir sie in den Laden bringen, sag ich dir Bescheid. Du kannst sie dir als Erster anschauen. Ein paar Sachen interessieren dich bestimmt.«

»Danke.«

»In der Zwischenzeit kannst du ja mal nach oben gehen.« Oben war, wo sie den Jazz aufbewahrten. »Wir haben ein paar spanische Nachpressungen von Fresh Sound auf Vinyl, die du dir bestimmt anschauen willst. Sag Kempton, dass ich sie für dich hinter den Tresen gelegt habe.«

»Danke, Jerry. Das ist toll. Eigentlich wollte ich heute die Klassikabteilung durchstöbern.«

Er sah mich prüfend an. »Klassische Musik? Du?«

»Ich suche nach einer Schallplatte«, sagte ich, »auf Provisionsbasis.«

»Wenn es Klassik ist, dann bist du bei mir richtig.«

»Es ist eine originale Everest-Pressung.«

Er lächelte. »Dann ist es das silbertürkisfarbene Label.«

»Vermutlich. Es ist Goossens’ Feuervogel-Suite, aufgenommen hier in London.«

Sein Lächeln wurde breit. »Tatsächlich?«, sagte er. »Mach uns doch eine Tasse Tee – für dich natürlich Kaffee –, und ich erzähl dir alles über die Platte. Eine faszinierende Geschichte.«

Sie wartete auf mich in dem Café hinter der Denmark Street, wo ich mich mit ihr verabredet hatte. Es war ein beengter Raum mit abgetretenem grünem Linoleumfußboden und zerkratzten Metalltischen. Sie hatte einen Platz ganz hinten gewählt, so weit weg wie möglich vom zischenden Lärm der Kaffeemaschine. Vor ihr auf dem Tisch lagen ein Notizblock und ein Stift. Sie sah schlechtgelaunt aus.

»Was ist das denn hier für ein Laden?«, fragte sie, als ich mich setzte. »Hätten Sie nicht etwas Schmuddeligeres finden können?«

»Warten Sie, bis Sie den Kaffee probiert haben.«

Ich bestellte uns zwei Cappuccinos und brachte sie an den Tisch. Sie schnupperte vorsichtig an der Tasse, nahm einen Schluck und nickte, als bestätigte sie eine lang gehegte Theorie. Dann gab es keine Klagen mehr über unseren Treffpunkt. Sie nahm noch ein paar Schlucke, stellte die Tasse hin und richtete ihr kleines rotes Notizbuch und den Stift im rechten Winkel aus. Geschäftsmäßig schlug sie das Notizbuch auf.

»Also, was das Auffinden der Schallplatte betrifft.«

»Es wird nicht klappen.«

»Wie bitte? Was wird nicht klappen?«

»Die Schallplatte zu finden.«

Sie machte das Notizbuch zu und sah mich an. »Wieso nicht?«

»Weil sie nicht existiert.«

Sie sah mich lange an. »Wie kommen Sie darauf?«

»Ich habe jemanden gefragt, der sich mit solchen Dingen auskennt.«

»Und Sie trauen ihm? Sie trauen seiner Information?«

»Ja. Er kennt sich wirklich aus.«

Ganz langsam legte sie Stift und Notizbuch beiseite, als wollte sie Zeit zum Nachdenken haben. Um das Schweigen zu beenden, sagte ich: »Die Schallplatte war geplant und öffentlich angekündigt. Musiker und Halle waren gebucht. Sogar die Hüllen waren gedruckt worden, weshalb man Bilder davon online finden kann. Doch es hat nie eine Aufnahme gegeben. Die Sache ist wegen eines Vertragsstreits geplatzt.«

Sie nickte nachdenklich und sagte: »Das war jetzt ausgesprochen ehrlich von Ihnen.«

»Was?«

»Es mir zu sagen, anstatt mich endlos hinzuhalten und wer weiß wie lange Ihre zwanzig Pfund am Tag einzustreichen. Ihr per diem.«

»Fahrtkosten eigentlich.« Ich versuchte, mir meine Freude über das Lob nicht anmerken zu lassen.

Sie sah mich durchdringend an und sagte: »Wahrscheinlich konnten Sie es sich einfach nicht verkneifen, mit Ihren frisch erworbenen Kenntnissen zu prahlen.«

»Ich bevorzuge die Theorie von dem ausgesprochen ehrlich«, sagte ich.

Sie lachte, griff in ihre Tasche und legte einen sorgfältig zusammengefalteten Zwanzigpfundschein auf den Tisch. »Ich nehme an, das bedeutet auf Wiedersehen.« Sie schenkte mir ein höfliches Lächeln und zückte ihr Telefon. Ich war entlassen. Ich stand auf und überlegte, die zwanzig Pfund auszuschlagen. Ich war gekränkt und fühlte mich gedemütigt. Doch die grausame Wahrheit war, dass ich mir eine solche Geste nicht erlauben konnte. Ich nahm das Geld und ging.

Ich war schon halb zur Tür hinaus, als sie mir hinterherrief. »Warten Sie.« Ich drehte mich um und sah sie an. »Kommen Sie zurück und setzen Sie sich«, sagte sie. Also ging ich wieder hinein und setzte mich ihr gegenüber hin. »Gut gemacht«, sagte sie.

»Was denn?«

»Sie haben den Test bestanden.«

»Verstehe«, sagte ich, obwohl es nicht ganz stimmte.

»Wir wussten, dass die Schallplatte nicht existiert.«

»Wirklich?«

Sie nickte. »Wir wollten herausfinden, ob Sie Ihren Job beherrschen.«

»Wollen Sie damit sagen, dass Sie einen Auftrag für mich haben?«

»Ja, mein Arbeitgeber möchte, dass Sie mit mir zusammenarbeiten.«

»Weil wir ein so tiefes Vertrauensverhältnis zueinander aufgebaut haben.«

Sie lachte. »Ja, stimmt.«

3

Schneefall

»Und wer ist die Kleine?«, fragte Tinkler.

»Sie arbeitet für den Boss irgendeines Großunternehmens. In Deutschland, glaube ich.« Ich reichte ihm ihre Visitenkarte.

Er schnupperte daran. »Hmm. N. Warren. Sie riecht gut. Wofür steht das N?«

»Ich weiß nicht, aber ich werde es mir zur Lebensaufgabe machen, es herauszufinden.«

Er gab mir die Karte zurück. »Klingt, als solltest du es dir zur Lebensaufgabe machen, zuerst diese Schallplatte zu finden. Welche war das noch gleich? Disraeli Gears?«

Disraeli Gears ist ein Klassiker von Cream. Mein Freund Tinkler war mehr der Rockspezialist, obwohl er sich auch ein wenig mit Jazz auskannte.

»Nein, du taube Nuss«, sagte ich. »Easy Geary.«

»Oh ja«. Tinkler nickte, wobei ihm die Haare ins Gesicht fielen. Im Schein der Lavalampe erinnerte sein dickliches Gesicht an das eines der unsittlichen Engel in der Sixtinischen Kapelle. Wir saßen in einem der oberen Zimmer seines schmalen viktorianischen Häuschens in Putney, dem Gästezimmer, das er in ein Musikzimmer verwandelt hatte. Es war klein und gemütlich und mit Schallplatten und einer Musikanlage vollgestellt. An der Wand hing eine gerahmte Valerian-Albumhülle, das Doppelalbum mit der nackten jungen Frau und den vielen Katzen.

»Der Beatnik-Poet unter den Tenorsaxofonisten«, sagte Tinkler.

»Eigentlich war er Pianist«, sagte ich.

Erpicht darauf, Terrain zurückzuerobern, schnippte Tinkler mit den Fingern. »Stimmt, ich erinnere mich, Pianist. Easy Geary. Mitte der Fünfziger. West-Coast. Klingt ähnlich wie Monk.«

»Noch viel ähnlicher wie Elmo Hope«, sagte ich.

»Er war interessant.«

Er war mehr als interessant. Easy Geary, der sowohl ein bedeutender Komponist als auch Pianist war, war den tragisch frühen Jazztod gestorben, lange bevor er sein Potenzial entfaltet hatte. Seine Musik war roh, primitiv, abstrakt und inbrünstig, und sie verwies stets auf eine große, verborgene Komplexität, so als könnte er viel mehr, als er zeigte.

Tinkler nickte und lächelte. »Seine Arrangements waren etwas Besonders. Um welche Platte geht’s denn?«

»Sie heißt Easy Come, Easy Go.«

»Nett. Nie davon gehört.«

»Dafür gibt es einen guten Grund. Sie wurde bei einem kleinen Label namens Hathor veröffentlicht. Ein Unternehmen an der Westküste, wie Nocturne oder Mode oder Tampa. Nur dass Hathor bereits in seinem ersten Geschäftsjahr pleiteging.«

»Na so was, das überrascht mich jetzt nicht«, sagte Tinkler. »Nocturne und Mode und Tampa sind tolle Namen für ein Plattenlabel. Aber Hathor ist einfach schrecklich.«

»Es war jedenfalls ein schlechtes Vorzeichen. Als sie pleitegingen, hat sich der Eigentümer umgebracht. Sie haben nur vierzehn Platten veröffentlicht, und diese war die letzte. Als die Firma langsam den Bach runterging, produzierten sie in immer kleineren Stückzahlen. Als sie Easy Come, Easy Go machten, war es nur noch eine winzige Auflage.«

»Deshalb ist sie so rar. Wie viel bekommst du dafür, falls du sie findest.«

»Sie haben mir mindestens einen fünfstelligen Finderlohn angeboten.«

»Fünfstellig … Ich bekomme das Wort kaum über die Lippen.« Er ging hinüber zum Kaminsims und nahm eine kleine, gelb emaillierte Schachtel herunter. Darauf waren in einem farbenfrohen Design Drachen abgebildet.

»Falls die Drogenfahndung den Laden hier hochnimmt, wird das da bestimmt der letzte Ort sein, an dem sie nach deinem Gras suchen.«

»Sei nicht so schnippisch. Hör mal, wenn du die Schallplatte findest, was hindert dich daran, sie selbst zu verkaufen?«

»Was meinst du damit?«

Er ließ sich wieder aufs Sofa sinken und öffnete die Drachenbox. »Wenn du sie findest, bieten sie dir einen bestimmten Prozentsatz vom Marktpreis, richtig?«

»Anzunehmen.«

»Wieso sie also nicht selbst verkaufen und alles einsacken? Die gesamte Summe.«

»Weil ich das so nicht vereinbart habe.«

Tinkler lachte leise, als er seinen Joint zu drehen begann. »Der Vinyl-Detektiv hat einen Ehrenkodex?«

»Falls du sarkastisch werden willst …«

»In diesen schäbigen Kisten muss ein Mann wühlen«, sagte er. »Entschuldige, das war jetzt ein bisschen sarkastisch. Das Ganze ist doch reine Theorie, oder? Ich meine, wenn diese Platte so selten ist, wie du behauptest, wirst du nie ein Exemplar finden.«

Ich überlegte mir einen Moment lang genau, wie viel ich ihm erzählen sollte. Tinkler war mein Freund, ich konnte ihm vertrauen. »Es gibt ein paar Hinweise«, sagte ich.

Er hielt beim Lecken des Blättchens inne. »Welcher Art?«

»Es gibt Grund zu der Annahme, dass kürzlich jemand ein Exemplar losgeschlagen hat. Auf dem Second-Hand-Markt.«

»Wo?«

»Irgendwo in Südlondon.«

»Na dann, viel Glück.«

»Südwestlondon.«

Er hörte auf, seine Tüte zu drehen, und sah mich forschend an. »Vielleicht wäre das sogar möglich.« Er grinste. »Hast du diese Platte je gehört?«

»Nicht auf Vinyl. Nur auf CDs. Aber nicht vollständig. Die CD-Pressungen lassen alle ein Stück aus.«

»Das ist seltsam. Und ärgerlich. Wieso haben sie das gemacht? Probleme mit dem Copyright?«

»Nein, das Mastertape ist verschwunden.«

»Wie blöd. Was war das für ein Stück?«

»Eine Gesangsnummer. Nur bei diesem Stück wurde Geary von einer Sängerin namens Rita Mae Pollini begleitet.«

»Rita Mae wer?«

»Pollini. Meiner Meinung nach die größte Jazzsängerin aller Zeiten.«

»Nie von ihr gehört.«

Ich zuckte mit den Achseln. »Eine Menge Leute haben noch nie von June Christy oder Betty Carter oder Lucy Ann Polk gehört.«

»Ich hab irgendwo etwas von Betty Carter«, sagte Tinkler. Er stand vom Sofa auf und prüfte den Verstärker, der sich noch aufwärmte. Tinklers Hi-Fi-Anlage bestand aus einem erlesenen Thorens-TD-124-Plattenspieler, ein paar Mammutlautsprechern von Tannoy mit Hochton-Hörnern, die beinahe die Dimensionen von prähistorischen Elefanten hatten und links und rechts vom Kaminsims standen, und einem Verstärker, der Röhren von ausrangierten Fernsehkameras enthielt, die dem Bedienpult einer fliegenden Untertasse in einem Film von 1953 glichen.

Es klang trotzdem ziemlich gut.

Während er Ruhestrom und Gleichspannungsoffset jeder einzelnen Ausgangsröhre checkte – eine heikle Aufgabe, aber notwendig, wenn er nicht wollte, dass seine Lautsprecher in Flammen aufgingen –, trat ich vor die eingebauten Regale, die, bis auf einen schmalen Streifen, wo das Valerian-Bild hing, eine gesamte Wand bedeckten.

Natürlich waren die Regale hauptsächlich mit Schallplatten vollgestellt, es gab aber auch einen kleinen Bereich, in dem Bücher über Musik standen. Ich griff nach oben und nahm Wilsons Singers of America heraus. Bevor Tinkler mit seinem Gefummel an den Röhren fertig war, saß ich bereits wieder und hatte die Seite gefunden, nach der ich gesucht hatte.

Schließlich trat er zu mir und blickte fragend auf das Buch. »Was hast du da?«

Ich zeigte ihm das Foto, das ich von Rita Mae Pollini gefunden hatte. Es war 1958 entstanden und zeigte eine atemberaubende Schönheit mit schwarzem Haar und großen dunklen Augen. Weil das Foto schwarzweiß war, war es schwer zu beurteilen, doch ihre Haut schien einen verführerischen Olivton zu haben.

Eine mediterrane Schönheit, wie sie vielleicht aus einem Renaissance-Gemälde blickte.

Tinkler starrte auf das Foto. »Ach du Heiliger, mir geht gleich einer ab. Wieso habe ich von der Frau noch nie etwas gehört?«

»Na ja, sie hat lediglich eine Handvoll Alben eingespielt, bevor sie von der Bildfläche verschwunden ist. Angeblich hat sie einen Zahnarzt geheiratet, ein paar letzte – und ihre besten – Aufnahmen gemacht und hat sich dann zurückgezogen, um sich ums Kind zu kümmern.«

»Ja, das passiert dauernd. Vor allem das mit dem Zahnarzt.« Er bot mir den Joint an.

»Nein, danke. Ich muss morgen früh raus.« Er legte den Joint in einen blauen Kristallaschenbecher auf dem Sofatisch. »Bin gleich wieder da.«

»Wohin gehst du?«

»Ich hol ein paar Sachen aus der Küche.« Er ging hinaus.

»Hast du einen Fressanfall?« Ich bekam keine Antwort. Es gab nur den gewohnten Lärm, als Tinkler die Treppe hinunterstürzte.

Ich ging hinaus, um nachzusehen. »Alles okay mit dir?« Ich stand am Treppengeländer und spähte hinunter. Er lächelte zögerlich zu mir herauf.

»Alles bestens. Bin nur gestolpert. Eine der Teppichstangen sitzt ein wenig locker.«

»Eher sitzt bei dir etwas locker«, sagte ich.

Ein paar Minuten später kam er mit einer großen weißen Schüssel Kettle-Chips zurück und stellte sie auf den Kaffeetisch. Während ich mich bediente, ging er zu seinen Schallplatten und stöberte darin herum. »Weißt du, was ich kürzlich bei einer Plattenbörse gefunden habe? Eine Kopie von Beggars Banquet. Red Label. Original Decca Mono mit Labelschutz.«

»Hübsch«, sagte ich. Obwohl ich hauptsächlich Jazz hörte, teilte ich Tinklers Begeisterung für die Rolling Stones.

»Ja, und sie war in großartigem Zustand. Kaum zerkratzt. Ich habe sie mit zitternden Händen bezahlt, nach Hause gebracht und ins Regal gestellt, und weißt du was?«

»Du hast gemerkt, dass du bereits eine fast neue Mono-Decca-Kopie mit Labelschutz hast.«

»Fünf davon«, sagte Tinkler.

Ich hatte nach einer Ausrede dafür gesucht, kein Gras mit Tinkler rauchen zu müssen, aber ich hatte nicht gelogen – der folgende Tag begann wirklich früh. Ich stand auf, sobald mich die Katzen weckten, fütterte sie, duschte kurz und fuhr dann mit dem Zug in die Stadt. Styli hatte noch nicht geöffnet, als ich ankam. Ich klopfte ans Fenster, und Jerry ließ mich herein. »Setz Wasser auf, während ich öffne.« Ich machte Kaffee für mich und Tee für Jerry, kehrte dann in den Salon zurück und setzte mich ihm gegenüber. Neben Jerrys Stuhl lag ein Stapel Magazine von The Absolute Sound. »Bisschen leichte Lektüre«, sagte er.

»Wie ist die neue Sammlung, die du gekauft hast?«

»Sehr gut.« Er nickte zufrieden. »Ein paar sehr schöne Sachen.«

»Du hast gesagt, Jazz ist auch dabei?«

»Zufälligerweise ein paar wirklich herausragende Scheiben. Die interessieren dich auf jeden Fall. Aber ich bin mit dem Sichten noch nicht ganz fertig. Die komplette Sammlung ist bei mir zu Hause, es dauert noch ein paar Tage, bis wir mit dem Transporter rüberfahren und die Platten herbringen.«

»Das ist okay. Nur keine Eile. Ich bin auch nicht deswegen hier. Ich möchte ein paar Informationen über ein unbekanntes Plattenlabel. Es heißt Hathor.«

Er nickte sofort. »Ein Jazzlabel. Ein kleines West-Coast-Label. Mitte der fünfziger Jahre. Benannt nach der ägyptischen Göttin der Musik und der Schönheit.«

Das erklärte zumindest den seltsamen Namen. Wenn man es sich recht überlegte, sah das Label-Design ägyptisch aus.

»Es wurde von einem Typ namens Bobby Schoolcraft geleitet«, fuhr Jerry fort.

»Der Selbstmord begangen hat«, sagte ich.

»Richtig.«

»Weil das Label pleiteging.«

Jerry schüttelte den Kopf. »Nicht ganz. Hinter der Geschichte steckt mehr. Ich meine mich zu erinnern, etwas gelesen zu haben …« Er machte ein nachdenkliches Gesicht. »Ich suche es raus, wenn ich heute Abend zu Hause bin.« Er hatte eine umfassende Bibliothek aus Musikbüchern und -journalen in seinem Haus in Primrose Hill. Ich war nie dort gewesen, doch ich hatte gehört, es sei groß. Das musste es auch sein, wenn es seine Plattensammlung beherbergte.

»Aber Hathor ging doch pleite, weil sich seine Platten nicht verkauft haben.«

»Oh nein. Im Gegenteil, seine Platten verkauften sich sogar sehr gut, zumindest am Anfang, und eine Zeit lang sah es so aus, als würde es sich zu einem der größeren Jazzlabels mausern.« Jerry nippte an seinem Tee.

»Es war auf jeden Fall eine faszinierende Truppe«, sagte ich. »Danny DePriest war ihr Toningenieur, nicht wahr?«

Er nickte. »Ron Longmire war sein Mentor und der leitende Toningenieur. Kann sein, dass auch Bones Howe dort gearbeitet hat.« Bones Howe war ein weiterer bedeutender Toningenieur des Jazz in den Fünfzigerjahren. Er hat es in der Rockära zu Ruhm gebracht und auf denkwürdige Weise ein paar klassische Tom-Waits-Alben eingespielt. »Ich überprüfe das alles, wenn ich zu Hause bin«, sagte er.

Ich probierte meinen Kaffee. Es war Instantkaffee, aber trinkbar. »Wieso haben sie dann Pleite gemacht, wenn sich ihre Platten so gut verkauft haben?«

Jerry stellte seine Teetasse ab. »Rechtliche Probleme. Ziemlich unangenehme rechtliche Probleme. Sie wurden von ein paar wichtigen Leuten verklagt.«

»Wichtig in welcher Hinsicht?«, fragte ich.

»Leute, denen ein großer Teil der amerikanischen Unterhaltungsindustrie gehörte. Hast du jemals von den Davenports gehört?« Ich schüttelte den Kopf. »Das waren blutjunge Impresarios. Showbusiness-Abzocker der zweiten Generation. Sehr unangenehm.«

»Und sie haben Bobby Schoolcraft verklagt.«

»Es war eine langwierige, unerfreuliche und teure Angelegenheit, und irgendwann wurde dem armen alten Schoolcraft der Druck zu groß. Er setzte seinem Leben ein Ende und damit auch einem der vielversprechendsten Plattenlabels in Amerika.«

Am späten Vormittag war ich wieder zu Hause, gerade noch rechtzeitig, um vor meiner Verabredung mit Miss N. Warren ein Sandwich zu essen und mich von den Katzen begrüßen zu lassen. Es war kalt und regnerisch geworden. Sie trug einen taubengrauen Regenmantel und auf dem Kopf eine weiße Strickmütze, die mit einer riesigen roten Erdbeere bestickt war. Jede andere hätte damit albern ausgesehen. Doch an ihr sah sie elegant und bezaubernd aus.

Ich trat aus dem Haus. »Wie sind Sie hergekommen?«, fragte ich. »Taxi?«

Sie schüttelte den Kopf. »Nein, ein Freund hat mich gefahren. Na ja, Freund. Tatsächlich ist es der Anwalt, mit dem ich gerade schlafe.« Es fühlte sich an, als hätte mir jemand einen Dolch ins Herz gerammt. Ich drehte mich um und schloss die Tür ab. Die Katzen kamen durch die Katzenklappe heraus und sahen uns nach. Sie winkte ihnen zum Abschied.

»Wir sollten uns ein Taxi schnappen«, sagte sie. Wir liefen bis zur Hauptstraße und hielten eins an. Dank des Klosters war immer irgendein schwarzes Londoner Taxi in der Nähe. Dieses hier wurde von einer attraktiven schwarzen Frau mit rasiertem Schädel gefahren. Ich nannte ihr die Adresse.

»Wohin fahren wir denn?«, fragte N. Warren.

»Zu jedem Second-Hand-Laden zwischen hier und Chelsea«, sagte ich.

»Oh Gott, ich glaube, ich war noch nie in einem Second-Hand-Laden. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Riecht es dort komisch?«

Sie folgte mir nicht allzu widerstrebend in den ersten Second-Hand-Laden und wartete geduldig, während ich die vordere Hälfte der Platten in der ersten Kiste durchsah. Doch dann sagte sie: »Schauen Sie sich etwa alle einzeln an?«

In meinen bequemen Wühlschuhen hockte ich vor der Kiste. Ich blickte auf und lächelte sie an. »Ich wüsste keinen anderen Weg.«

Sie klopfte mit dem Fuß auf. »Können wir nicht in einen anderen Laden gehen?«

»Erst, wenn wir hier fertig sind.«

»Sie wollen sich wirklich jede einzelne Platte anschauen?«

Ich blickte zu ihr hoch. »Ich kann auch aufhören und wir gehen. Die nächste Schallplatte ist dann die, nach der wir suchen. Und wir hätten sie übersehen.«

Das brachte sie zum Schweigen. Sie wandte sich ab und tat so, als würde sie sich für andere Dinge interessieren. Sie sah eine Stange mit Kleidern durch. Trotzdem konnte ich ihre Ungeduld spüren, während ich mit den Platten weitermachte. Ich fand eine hübsche alte Philips-Pressung von Duke Ellingtons Anatomy of a Murder, doch das war alles. Hinter mir hörte ich rasch hintereinander das Quietschen von Kleiderbügeln auf einer Stange.

Das Quietschen wurde langsamer und hörte schließlich auf. Nach einer Weile kam sie aufgeregt zu mir herüber: »Es gibt eine Bikerjacke aus Leinen von Nicole Farhi, und sie ist genau meine Größe und kostet nur zwölf Pfund!«

»Wieso erzählen Sie mir das?«, fragte ich. »Soll ich Ihnen Geld leihen?«

»Sehr witzig. Aber es ist genau meine Größe.« Sie blickte wehmütig zu der Kleiderstange. »Und meine Farbe.«

»Dann kaufen Sie sie.«

Sie zögerte. »Gibt es vielleicht ein Problem mit Insekten?«

»Insekten?«

»Sie wissen schon, Schädlinge.«

Ich hätte ihr gerne erklärt, dass die Unterschicht viel reinlicher geworden war, seit es Innentoiletten gab, doch stattdessen sagte ich nur: »Ich glaube, die Sachen werden dampfgereinigt.«

Mit einem entschlossenen Blitzen in den Augen wandte sie sich erneut dem Kleiderständer zu. »Nehmen die auch Kreditkarten?«

»Bestimmt. Sie waren wirklich noch nie in einem Second-Hand-Laden, oder?«

»Warum sollte ich?«

Ab jetzt lief es genau umgekehrt. Wenn ich in einem Laden mit dem Sichten der Kisten fertig war, musste ich ungeduldig warten, während sie die Klamotten durchforstete. Rasch hatte sie zahlreiche Tüten beisammen, die ich tragen durfte. Als wir die Second-Hand-Läden abgeklappert hatten und uns auf den Weg zurück zur King’s Road machten, wurde es bereits dunkel.

»Wir sollten für heute Schluss machen«, sagte sie. Sie zog ihr Telefon und eine Visitenkarte heraus.

»Was ist das?«, fragte ich.

»Die ist von unserer Fahrerin von heute Morgen. Ist sie nicht die coolste Taxifahrerin Londons? Ich habe ihre Karte.« Die Frau war von Visitenkarten besessen. »Wir könnten sie engagieren.«

»Ich bin sicher, Sie beide werden sehr glücklich miteinander.«

»Haha, sehr witzig.« Sie rief die Nummer an, und wir warteten in einem Coffee-Shop, bis uns das Taxi abholte. Wir setzten uns in den Fond und fuhren nach Hause, müde nach einem langen Tag, an dem es uns nicht gelungen war, das Easy-Geary-Album zu finden. Die Tüten mit unseren Einkäufen – ihren Einkäufen – standen um uns herum. Wir waren gerade von der North End Road abgebogen, als sie plötzlich verkündete: »Wir werden verfolgt.«

Ich spürte ein eisiges, unerklärliches Prickeln im Nacken. Wir brausten durch die abendlichen Straßen um den Fulham Broadway. Die hell erleuchteten Schaufenster sahen unpassenderweise fröhlich aus.

»Was soll ich tun?«, fragte die Fahrerin. Wir sahen uns an. Wir fuhren auf die Putney Bridge zu.

Miss N. Warren sagte: »Wir dürfen sie nicht zu Ihnen nach Hause lotsen. Wohin fahren wir?«

»Ich habe eine Idee«, sagte ich.

Ich hatte vorher angerufen, weshalb ich nicht überrascht war, dass Tinkler seine Haare zu einem ordentlichen Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Er trug sogar ein sauberes T-Shirt, sein Gesicht sah frisch gewaschen aus, außerdem roch er unverkennbar nach Aftershave. Er hielt uns die Tür auf und sagte: »Miss Warren. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich habe viel von Ihnen gehört.«

»Das ist Jordon Tinkler«, sagte ich. Sie schüttelten sich die Hände.

Sie sagte: »Jordan wie das Glamour-Model und die Frühstücksflocken?«

»Nein«, sagte er, »es wird nicht mit einem ›a‹, sondern einem ›o‹ geschrieben.«

Sie kicherte. »Wirklich ungewöhnlich.«

»So ungewöhnlich auch wieder nicht«, sagte Tinkler ein wenig gekränkt. »Es gab einen sehr guten Mittelfeldspieler bei Birmingham mit Namen Jordon Mutch.«

»Oh, der Mittelfeldspieler von Birmingham, natürlich.«

Bewundernd musste ich anerkennen, dass es ihr gelungen war, ihn innerhalb von drei Sekunden nach Betreten seines Hauses in die Defensive zu drängen. Tinkler führte uns nach oben. »Danke, dass wir hier Zuflucht finden dürfen«, sagte sie. »Wir wollen nicht lange stören.«