Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

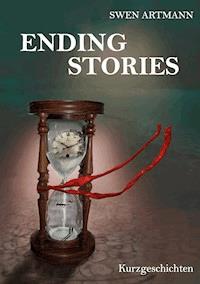

- Serie: Ending Stories

- Sprache: Deutsch

Swen Artmanns Songtexte, Geschichten und Bücher handeln seit mehr als 30 Jahren von den großen und kleinen Ereignissen des Lebens, die die Menschen stets bewegen, fühlen, leiden, genießen, nachdenken und innehalten lassen. Und somit ist auch "Neverending Stories", Artmanns zweiter Kurzgeschichten-Band, eine Ansammlung von höchst emotionalen, spannenden, alltäglichen, nicht alltäglichen, liebevollen, außergewöhnlichen und zugleich immer wieder überraschenden Short-Stories. Geschichten, die oftmals zart, leise und fast schon harmlos daherkommen, um sich danach für lange Zeit im Gedächtnis der Menschen festzusetzen. Stories, die auf dem Papier enden, in den Köpfen und Herzen der Leser jedoch nicht. "Neverending Stories" (2021) ist nach "Ending Stories" (2016) Swen Artmanns zweiter Kurzgeschichten-Band. Er beinhaltet Geschichten, die allesamt im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 geschrieben wurden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

„Neverending Stories“ ist nach „Ending Stories“ (2016) Swen Artmanns zweiter Kurzgeschichten-Band. Er beinhaltet Geschichten, die allesamt im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 geschrieben wurden. Und wieder einmal geht es um Situationen, die ihren Ausgangspunkt im ganz alltäglichen Leben haben, die dann jedoch zumeist ganz und gar nicht alltäglich enden. Wie auch in „Ending Stories“ sind die Geschichten dieses Buches wieder einmal spannend, emotional und überraschend zugleich. Und wieder einmal sind es in den Stories nur Stunden, Minuten oder gar einzelne Sekunden, die ganze Leben für immer verändern – oder beenden.

Über den Autor:

Swen Artmann, geb. 1972, legt mit „Neverending Stories“ bereits sein sechstes eigenes Buch vor, während viele seiner Kurzgeschichten zudem in zahlreichen Anthologien enthalten sind.

Nach der tragikomischen Roman-Trilogie über „Karl Bauer“ (2010 – 2012) veröffentlichte er 2014 den derb humorvollen Episodenroman „Glaubt mir, ich bin ein Lügner!“ und schließlich 2016 den Kurzgeschichten-Band „Ending Stories“.

Viele seiner Short-Stories sind preisprämiert oder wurden von verschiedenen Zeitungen und Radiosendern veröffentlicht. Zuletzt schaffte er es im Herbst 2020 mit seiner Geschichte „Die silberne Katze“, die auch in „Neverending Stories“ enthalten ist, nach einem öffentlichen Leservoting in ein Charity-Buch von Sebastian Fitzek, Deutschlands erfolgreichstem Thriller-Autor.

Swen Artmann lebt mit seiner Familie in Billerbeck / NRW.

“Eine Geschichte sei unterhaltend, so lange wir sie

lesen, befriedigend, wenn sie zu Ende ist, und hinterlasse

uns einen stillen Reiz, weiter nachzudenken.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

„Jede Geschichte, die ich erschaffe, erschafft mich.

Ich schreibe, um mich selbst zu erschaffen.“

(Octavia E. Butler)

„Eine gute Geschichte stirbt nie.“

(Roberta Williams)

“There is no greater agony than bearing an untold

story inside you.”

(Maya Angelou)

„Geschichten schreiben ist eine Art, sich das Vergangene

vom Hals zu schaffen.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

„No tears in the writer, no tears in the reader.

No surprise for the writer, no surprise

for the reader.”

(Robert Frost)

“Ich schreibe so lange, wie der Leser davon überzeugt

ist, einen erstklassigen Wahnsinnigen

vor sich zu haben.“

(Stephen King)

Für meine Familie

und für die Menschen, die während der letzten Jahre

und Jahrzehnte immer wieder neu

in diese hineingewachsen

sind.

Und für Damian Kosakowski.

Möge dein Stern für alle Zeiten über uns strahlen,

scheinen und … wachen.

Wir werden dich niemals vergessen!!!

Inhaltsverzeichnis

Roadtrip

Jetzt wird`s aber Zeit

Glücks-Traum

Sieben Tage – Das Experiment

Vom Tal auf den Berg – und zurück

Der Einbruch

Abschied

Selbstmordhilfe

Das Gebet

Die Schaukel

Mein Bruder,

Es ist nur mein Problem

Auf dem Hügel, bei der Kapelle

Hot Love

Die silberne Katze

Bei Luigi

Die ersten richtigen Ferien

Neverending Story

Der Retter

Der Wandler

Momo

Die Insel

Die Vergeltung

Der alte Weihnachtsbaumständer

Der Eiswagen

Nachwort

Roadtrip

Selbstsicher drehte ich den Kopf zur Seite und betrachtete den Mann, der ängstlich neben mir auf dem Beifahrersitz kauerte.

Als ich ihn vor wenigen Minuten am Straßenrand hatte stehen sehen, mit dem nach oben gerichteten Daumen und dem nach unten gerichteten Blick, dort an der Autobahnauffahrt, war ich zunächst gewillt gewesen, das Gaspedal komplett durchzutreten.

Ich wollte diesen ungepflegt und nervös wirkenden Typen definitiv nicht auf meinen Ledersitzen, in meinem Auto, in meinem Tag, in meinem Leben haben.

Und außerdem hatte ich sowieso keine Zeit für Tramper, da ich bereits viel zu spät dran war.

Dennoch vollzog ich eine Sekunde später beinahe eine Vollbremsung, um ihn doch noch einsteigen zu lassen.

Irgendwie kam mir dieser Kerl bekannt vor. Ich wusste nicht, warum. Aber es war so.

Hatte ich sein Bild in der Zeitung gesehen, im Internet, in den Nachrichten?

Ich wusste nur, dass er einsam und verschüchtert auf mich gewirkt hatte, wie er da allein und vom Regen durchnässt an der Straße gestanden hatte.

Irgendwie klein und verloren.

Irgendwie traurig und doch so unfassbar präsent.

Er roch unangenehm.

Oder besser gesagt: Er stank!

Nach Schweiß, Kot, Urin, Nikotin, Alkohol und seinem ungewaschenen Körper.

Und nach Angst. Nach Nervosität. Nach Selbstzweifel. Gott, wie sehr hasste ich diese Gerüche.

Seine Kleidung war verschmutzt und fadenscheinig, und bis auf ein geflüstertes „Danke“ hatte er noch kein Wort von sich gegeben.

„Wo darf ich Sie absetzen?“, fragte ich nach 30 Minuten schweigsamer Fahrt. „Ich muss die übernächste Ausfahrt raus.“

Er sah mich an, und in seinen Augen brannten die Verzweiflung, die Panik, die Depressionen.

„Haben Sie einen wichtigen Termin?“

„Ja!“, antwortete ich wahrheitsgemäß. „Vielleicht sogar den wichtigsten in meinem ganzen Leben.“

Der Mann nickte verstehend und musterte mich mit seinen geröteten, wahrscheinlich vom Weinen verquollenen Augen. Meinen teuren Anzug, das weiße Hemd, die getönten Haare, den goldenen Ehering, das blitzsaubere Armaturenbrett des neuen Teslas.

„Dann lassen Sie mich raus, wann immer es Ihnen beliebt. Ich glaube nicht, dass Sie wollen, dass man uns zusammen sieht.“

Ich stimmte ihm dankbar zu und stoppte den Wagen an der nächsten Raststätte.

Der heruntergekommene Tramper öffnete die Beifahrertür und sah mich noch einmal an.

„Danke, dass Sie vorhin angehalten und mich mitgenommen haben. Die meisten Menschen hätten das wohl nicht getan. Vor allem nicht vor einem wichtigen Termin.

Da braucht man so einen Begleiter wie mich nun wirklich nicht.“

Er schlug die Wagentür zu und schlurfte mit hängenden Schultern über den graunassen Parkplatz der Autobahnraststätte.

Ich gab Gas, beschleunigte den Tesla, dachte im Geiste an den Vortrag, den ich in weniger als 15 Minuten vor dem Auditorium halten würde, bremste abrupt ab, schaltete in den Rückwärtsgang und fuhr zurück.

Denn mir war endlich eingefallen, woher ich den Mann, seine Gerüche und seine Gefühle kannte.

„Steig wieder ein!“, rief ich dem Tramper zu.

Dieser nickte kaum wahrnehmbar und ließ sich erneut auf dem Ledersitz nieder.

„Ganz sicher?“, fragte er vorsichtig.

„Ganz sicher!“, antwortete ich, während ich ihn ansah und dabei in mein eigenes Gesicht schaute. „Natürlich brauche ich dich gerade heute nicht an meiner Seite. Aber was soll` s? Es ist, wie es ist.“

Und während ich anfuhr, mit meinem schwachen Begleiter auf dem Beifahrersitz, spürte ich, wie die Angst, die Nervosität, der Gestank und die Zweifel zurück in mein Leben kamen.

Doch ich lächelte.

Denn ich war wieder komplett.

Und ich war endlich wieder ich.

Jetzt wird`s aber Zeit

Der alte mechanische Blechwecker rappelte, klingelte und rumorte, als hätte er es sich zur Aufgabe gemacht, sämtliche Einwohner der Hauptstadt aus dem Schlaf zu reißen.

Der Mann, der seinen völlig kahlrasierten Kopf keine dreißig Zentimeter von dem altertümlich anmutenden Störenfried entfernt aufs Kissen gebettet hatte, fuhr erst zusammen und dann in die Höhe. Anschließend griff er nach der scheppernden Höllenmaschine und beendete das ohrenbetäubende Tohuwabohu, indem er den kleinen Hammer, der unablässig links und rechts gegen die Glöckchen stieß, mit dem dafür vorgesehenen Feststeller zur Untätigkeit verdonnerte. Danach sah er auf das Zifferblatt, fragte sich, ob die angezeigte Uhrzeit tatsächlich der Realität entsprechen konnte, warf zur Sicherheit noch einmal einen Blick auf den auf dem Nachttisch liegenden Chronografen und atmete tief durch.

Verdammt, jetzt wird` s aber Zeit, dachte er in Anbetracht dessen, was an diesem Tag noch alles vor ihm lag.

***

Er stand auf und stürmte ins Bad. Zwanzig Minuten später eilte er bereits frisch geduscht und rasiert durchs Treppenhaus, rempelte im Erdgeschoss beinahe einen jungen Mann an, von dem er zufällig wusste, dass dieser bei der Berliner Berufsfeuerwehr war, riss die Haustür auf, rannte über den Vorplatz und sprang in seinen an der Straße geparkten schwarzen Pajero. Während er sich in den Berufsverkehr einfädelte, sah er immer wieder auf die Uhr.

Verdammt, jetzt wird` s aber Zeit.

***

Am Wittenbergplatz parkte er den alten Geländewagen in zweiter Reihe vor dem gigantischsten und berühmtesten Kaufhaus der Stadt. Er hetzte ins Innere des Konsumtempels, bahnte sich seinen Weg durch die Gänge, Abteilungen und Etagen, vorbei an Verkaufsständen, Auslagen, Kleiderständern und Menschenschlangen, erreichte schwitzend und schwer atmend seinen Zielort und griff der alten Dame, die gerade in diesem Augenblick am oberen Ende der Rolltreppe ins Straucheln geraten war, beherzt an den Kragen ihres teuren Wollmantels. Er zog sie sanft aber bestimmt zurück, und als die Frau realisierte, was da gerade mit ihr geschehen war, befand sich der Mann auch schon wieder in einer Traube von Suchenden, Eilenden und Nichtfindenden.

Gerade noch rechtzeitig, dachte der Mann. Und er lächelte. Doch dann sah er auf seinen Chronografen.

Verdammt, jetzt wird` s aber Zeit.

***

Draußen vor dem Kaufhaus stieg er keuchend in seinen Mitsubishi – kurz bevor die wild winkende Politesse ihn mit ihrem Bleistift, ihrem Schreibblock und ihrer aufgebrachten Miene erreichte. Er winkte ihr freundlich zu, und als die uniformierte Mitarbeiterin des Ordnungsamtes das Lächeln des Mannes sah, erhellten und entspannten sich ihre Gesichtszüge, sodass sie Block und Bleistift in die Tasche zurücksteckte.

Gerade noch rechtzeitig.

Er raste durch die Stadt, die im Armaturenbrett eingebaute Uhr vor sich und zugleich im Nacken. Schweißtropfen standen und bewegten sich auf seiner Stirn, seine rechte Hand lag leicht zitternd auf dem abgegriffenen Schaltknüppel.

Noch drei Minuten.

Er fragte sich einige Sekunden lang, warum er eigentlich so nervös war. Schließlich wusste er doch genau, was das Leben in den nächsten Stunden mit ihm vorhatte – und was er mit dem Leben vorhatte.

***

Vor einer Sparkasse am Kurfürstendamm hielt er den Wagen. Diesmal ordnungsgemäß in einer Parklücke, direkt hinter einem dunklen Van mit getönten Scheiben, der da mit laufendem Motor auf die Dinge wartete, die da kommen sollten.

Er betrat das riesige Foyer, suchte mit seinen Augen die Umgebung ab, scannte alle Bankkunden im Geiste wie mit einem Lasergerät und bewegte sich schließlich auf eine Gruppe von vier Männern zu, die hinter einer Säule standen und sich verstohlen nach allen Seiten hin umblickten. Er trat an die Verstohlenen heran, legte dem größten von ihnen eine Hand auf den Oberarm und flüsterte ruhig und gelassen:

„Nicht heute, mein Freund. In und um die Bank herum wimmelt es nur so von Polizei. Die haben euch auf dem Kieker.“

Und während die Vier ihre Gesichtsmasken und Waffen verunsichert dort ließen, wo sie waren, und langsam und unauffällig ihren Weg zu dem wartenden Van einschlugen, hob der Mann an einem der Schalter das gesamte Geld ab, was sich auf seinen Konten befand – und was er während seines gesamten Lebens angespart hatte.

Gerade noch rechtzeitig, dachte er, als er wieder im Wagen saß und bemerkte, dass der dunkle Van vor ihm verschwunden war. Und er lächelte. Doch dann sah der Mann auf seine Armbanduhr.

Verdammt, jetzt wird` s aber Zeit.

***

Als er den Berliner Hauptbahnhof erreichte, war es kurz vor zehn. Obwohl er genau wusste, wohin ihn sein Weg führen würde, fragte er am Infoschalter eine fahrig wirkende Angestellte nach den Toiletten. Nachdem diese ihm Auskunft erteilt hatte, nahm er völlig unerwartet ihre rechte Hand, drückte sie sanft, sah ihr in die sorgenvollen, völlig übermüdeten Augen und meinte kaum hörbar:

„Ihrer Tochter geht es gut.“

Die Frau wirkte verunsichert und senkte den Blick auf ihre abgekauten Fingernägel.

„Aber nun sind es schon fast elf Monate, dass sie …“ Der Mann ließ die Hand der Frau los, strich ihr wie selbstverständlich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und erwiderte freundlich:

„Machen Sie sich keine Sorgen. Sie wird sich heute Abend bei Ihnen melden. Versprochen!“

Er ließ die überrascht und zugleich ungläubig wirkende Angestellte zurück und rannte zu den Bahnhofstoiletten. Er stürmte in den Männerbereich, stieß mehrere betrunkene Obdachlose, Touristen, Stricher und Freier beiseite, ignorierte den beißenden Gestank von Desinfektionsmitteln, Urin und Erbrochenem, trat mit Wucht eine der sieben verriegelten Türen auf und zog dem Jungen, der auf der verdreckten Kloschüssel saß, genau in dem Augenblick die Nadel aus dem Arm, als dieser sich die falsch dosierte und viel zu großzügig bemessene Menge Glückseligkeit in die Vene pumpen wollte.

Als er das Bahnhofsgebäude wenige Minuten später wieder verließ, strahlte die Sonne.

Gerade noch rechtzeitig, dachte der Mann. Und er lächelte. Doch dann sah er auf die Uhr.

Verdammt, jetzt wird` s aber Zeit.

***

Er sprintete, flog die Treppenstufen des düsteren Plattenbaus in der Leipziger Straße nach oben. Überall Kinderwagen, kaputte Fahrräder, Plastiktüten, „Aufzug defekt!“-Schilder und Unrat. Im achten Stock klopfte er wie wild an eine Tür, die in der Vergangenheit völlig offensichtlich nicht immer nur mit ordinären Schlüsseln geöffnet worden war. Eine verängstigte und zierliche junge Frau mit pinken Hausschuhen öffnete zaghaft, und der Mann schob sich an ihr vorbei, hinein in den vermüllten, stinkenden Flur.

„Jetzt wird`s aber Zeit!“, sagte er und wies mit den Augen auf den gepackten Koffer und den Säugling im Maxi Cosi. „Wir sollten keine Minute länger warten.“

Die junge Frau musterte ihn mit unterlaufenen und geschwollenen Augen. Dann tastete sie unbewusst und verschämt erst über ihre bläulich schimmernde Wange und anschließend über einen ehemals blutigen, inzwischen verschorften Kratzer auf der Stirn, ehe sie sich zaghaft in Bewegung setzte. Sie nahm schweigend das Kind, er den Koffer. Und gemeinsam ging es die Treppenstufen wieder hinunter, vorbei an Kinderwagen, kaputten Fahrrädern, Plastiktüten, „Aufzug defekt“-Schildern und Unrat.

Draußen verstaute der Mann das Gepäck im Kofferraum und die beiden Menschen auf der Rückbank. Und als das unberechenbare Monster auf den Parkplatz gefahren kam, schlich sich der Pajero wie eine Raubkatze lautlos und unsichtbar an ihm vorbei. Die junge Frau streichelte die kleinen Fingerchen ihres Kindes, der Mann sah auf seinen Chronografen.

Gerade noch rechtzeitig, dachte er. Und er lächelte.

Nachdem er seinen Wagen vor einem unscheinbaren Haus mit geschlossenen Vorhängen und einem hohen Zaun zum Stehen gebracht hatte, ließ er sie mit ihrem Kind aussteigen. Anschließend reichte er ihr den Koffer, in dessen Seitenfach er zuvor unbemerkt den Briefumschlag mit seinen gesamten Ersparnissen geschoben hatte. Die junge Frau, die eigentlich noch ein Mädchen war, sah ihn irritiert und mit weit geöffneten Augen an.

„Alles in Ordnung“, sagte der Mann beruhigend. „Und melden Sie sich heute Abend mal wieder bei Ihrer Mutter.“

Sie nickte. Und während ihr Tränen übers Gesicht liefen, tapste sie unsicher in ihren pinken Hausschuhen und mit ihrem Säugling und ihrem Koffer auf das unsichtbare Frauenhaus zu, wo in diesem Augenblick eine Tür geöffnet wurde.

Gerade noch rechtzeitig, dachte der Mann erneut. Und er lächelte. Doch dann sah er auf seine Armbanduhr.

Verdammt, jetzt wird` s aber Zeit.

***

Wie erwartet, sah er den Kombi mit dem Phantasialand-Aufkleber auf der Heckscheibe, wie dieser mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Rohrdammbrücke, etwa zehn Autos vor ihm, ins Schlingern geriet und schließlich das Stahlgeländer durchbrach, um in die sieben Meter darunter fließende Spree zu stürzen. Der Mann stoppte den schwarzen Pajero auf dem schmalen Seitenstreifen, ließ die Schlüssel stecken, hechtete heraus, riss sich die Jacke von den Schultern, schleuderte sie von sich, rannte die Strecke bis zu der Stelle, an der der Wagen in den Fluss gerast war, und lehnte sich für einen tiefen Atemzug lang gegen die Brüstung der Brücke. Er konnte beobachten, wie der Kombi, Luftblasen und kleine Strudel erzeugend, langsam in den dunklen Fluten versank, während um ihn herum immer mehr Autofahrer ihre Gefährte stoppten, ausstiegen und panisch, aufgeregt und katastrophenbegierig schauten, starrten, wild gestikulierten oder ihre Handys zückten, um die Szenerie zu filmen.

Der Mann nahm seinen Chronografen vom Handgelenk, sah aufs Zifferblatt und verzog das Gesicht.

Verdammt, jetzt wird` s aber Zeit.

Er legte die Uhr um eine eiserne Verstrebung des Brückengeländers, ließ den Verschluss einrasten und warf anschließend noch einmal einen letzten wehmütigen Blick auf den wuchtigen Chronografen. Er würde ihn vermissen.

Und dann sprang er.

Weil es Zeit wurde.

***

Die Wasseroberfläche war hart wie Beton, und die Kälte der Dezemberfluten ließ sein Herz für einige Sekunden aussetzen. Doch dann pumpte es erneut warmes, lebensspendendes Blut durch seine Adern, und er begann zu tauchen. Die Dunkelheit umgab ihn wie eine feuchte, schwere, bedrohliche Masse, und bereits nach weniger als zehn Sekunden spürte er, wie ihn seine Kräfte verließen. Er konnte nichts sehen und verließ sich ausschließlich auf seinen unbewussten Orientierungssinn.

Endlich berührten die Hände des Mannes etwas Hartes. Er hatte den Wagen erreicht. Und jetzt bemerkte er auch die seltsamerweise noch brennenden Scheinwerfer, die schwache, unwirkliche Lichtkegel in die dunkelbraundämmrige Brühe warfen. Er fuhr mit seinen Fingern die Umrisse des Autos ab, und er erahnte, dass es sich bei der Scheibe, die er gerade inspizierte, um die des Beifahrers handeln musste. Der Kombi lag hochkant auf der linken Seite. Der Mann suchte nach dem Türgriff, fand ihn schließlich und begann damit, die Tür gegen den Widerstand des Wassers langsam nach oben hin zu öffnen. Entgegen aller Erwartungen entflammte in diesem Augenblick die Innenbeleuchtung des Autos, und binnen eines Wimpernschlages realisierte er, dass sich neben dem Fahrer und seiner Begleiterin noch zwei Kinder im Wageninneren befanden. Der Familienvater versuchte in diesen Sekunden, sich mit hastigen Bewegungen aus dem Anschnallgurt zu befreien, während seine Frau und die beiden Kinder aussahen, als würden sie schlafen. Der Mann griff nach dem Gurt der Frau, löste ihn und umschlang ihren Oberkörper, um sie an sich zu ziehen. In dem Moment, in dem er sie berührte, schlug sie die Augen auf, und in ihrem Blick lagen Angst und Panik. Doch sie fing sich schnell und begriff, was dieser Fremde in der klaustrophobisch-surrealen Unterwasserumgebung von ihr wollte. Sie streckte ihm ihre Hände entgegen, ließ sich von ihm helfen und befand sich kurze Zeit später außerhalb des Autos. Der Familienvater, der sich inzwischen von seinem Sicherheitsgurt befreit hatte, machte nun ebenfalls Anstalten, aus der geöffneten Wagentür zu kommen – halb kletternd, halb schwimmend, immer mit aufgeblähten Wangen und schreckhaft geweiteten Pupillen. Zu dritt wuchteten sie danach die hintere Seitentür auf und begannen damit, die Kinder aus ihrem gefluteten Gefängnis zu befreien.

***

Seine Lungenflügel glühten wie Feuer, und als er dem Vater aus dem Wagen heraus das zweite Kind zuschob, damit dieses mit ihm zurück ins Leben konnte, wurde dem Mann, trotz der gespenstisch brennenden Innenbeleuchtung und der langsam schwächer werdenden Scheinwerfer, schwarz vor Augen.

Als er sich endlich mit den Füßen abstoßen wollte, um den nassen Käfig ebenfalls zu verlassen, ging ein Ruck durch den noch immer auf der Seite liegenden Kombi. Der Mann spürte, wie die gesamte Karosserie in Bewegung geriet und unendlich langsam aufs Dach kippte. Und in dieser Sekunde erloschen auch die Glühbirnen der Innenbeleuchtung und die der Scheinwerfer.

Der Mann versuchte mit ermattenden Kräften ein letztes Mal, sich aus der Dunkelheit zu befreien, doch eine unsichtbare Macht schien ihn mit unbändigem Willen daran hindern zu wollen. Irgendwo hatte sich ein Kleidungsstück von ihm an einem Hebel, einem Griff oder sonst einem Gegenstand verheddert, sodass er sich nun weder vor noch zurück bewegen konnte.

Er sah in der Finsternis des dunklen, kalten, einsamen Flusses auf sein Handgelenk. Und obwohl dort keine Uhr mehr war und er nichts erkennen konnte, wusste er, dass er gerade noch rechtzeitig gekommen war.

Und dass es nun Zeit wurde.

***

Der junge Feuerwehrmann, der seit zwei Jahren in Berlin lebte, nachdem er zuvor für seine Freundin, die in der Hauptstadt als Politesse tätig war, aus einem kleinen Dorf in Bayern in die deutsche Megametropole gezogen war, stand genau an der Stelle, wo der Familienwagen zwei Stunden zuvor in die Spree gestürzt war. Er verharrte am Geländer der Brücke und zündete sich eine Zigarette an.

Er inhalierte tief, streckte den Kopf in den Nacken und blies den Rauch in den sonnigen, lachenden, wolkenlosen Himmel. Dann sah er erneut auf den Schwimmkran, der den Kombi aus der träge dahinfließenden Spree zog.

Wasser floss in Sturzbächen aus den offenen Türen, den Fenstern und jeder erdenklichen Stelle, hinter der man einen Hohlraum vermuten konnte. Langsam schüttelte er den Kopf.

Er hatte in seinem Job während der letzten Jahre schon viel erlebt, doch das eben hatte selbst ihm eine Gänsehaut über den ganzen Körper gejagt.

Er war mit den Tauchern in einem Schlauchboot auf den Fluss gefahren und hatte mit einem Kollegen darauf gewartet, dass diese nach ihrem Tauchgang wieder an die Oberfläche kamen. Es hatte geheißen, dass noch eine Person im Autowrack eingeklemmt sei, obschon die Familie vollständig gerettet worden war. Und irgendwann waren die Froschmänner wieder an der Wasseroberfläche erschienen, mit einem leblosen Körper im Schlepptau.

Der junge Feuerwehrmann war während seiner Ausbildung und Berufstätigkeit schon mit so mancher seltsamen und absonderlichen Leiche konfrontiert gewesen, doch noch niemals hatte er bei einem Toten ein derartiges Lächeln gesehen. Der Ausdruck von Frieden und Ruhe im Gesicht des komplett kahlrasierten Mannes, der ihm zudem irgendwie bekannt vorgekommen war, hatte dem jungen Beamten wie mit einer eisernen Kralle die Kehle zugeschnürt, und er hätte nicht sagen können, was das für ein Gefühl war, das sich gerade in seinem Körper, seiner Seele, seinen Gedärmen und seinem ganzen Sein breitmachte.

Er schnippte die Kippe in einem weiten Bogen in den Fluss und drehte seinen Kopf. Er wollte schon zurück zu seinen Kameraden gehen, als ihm plötzlich das glänzende Etwas auffiel, das wenige Meter von ihm entfernt an dem eisernen Geländer der Brücke befestigt war. Der Feuerwehrmann ging darauf zu und erkannte, dass es sich um eine Armbanduhr handelte. Einen anscheinend ziemlich hochwertigen Chronografen. Er löste den Verschluss und wog die Uhr in seiner Hand. Und ehe sein Verstand realisierte, was sein Körper tat, hatte er sich die Uhr auch schon ums Handgelenk gelegt und sie verschlossen.

Und schließlich setzte er sich sicheren Schrittes in Bewegung. Jedoch ging er nicht in Richtung seiner Kollegen, nicht zu seinem Einsatzleiter, nicht zurück zu seiner Freundin oder in sein normales Leben.

Er ging, den schweren Chronografen am Handgelenk spürend, weiter und weiter, bis er schließlich auf den letzten Metern zu rennen begann.

Er erreichte den schwarzen Geländewagen, der noch immer auf dem schmalen Seitenstreifen stand, riss die Tür auf, warf sich auf den Fahrersitz, startete den Motor und legte den ersten Gang ein. Und dann drückte er das Gaspedal des Pajeros so heftig durch, dass die protestierenden und qualmenden Reifen dunkle Spuren auf dem Asphalt der Brücke hinterließen.

Und während der Mann abermals einen Blick auf seine neue Armbanduhr warf, realisierte er, dass es, verdammt noch mal, jetzt aber Zeit wurde.

Glücks-Traum

Guidos schwarzer Porsche brummte und knurrte wie ein aggressiver Panther. Voller unterdrückter und doch stetig fühlbarer Kraft, Wut und Energie. Immer bereit zum Sprung, immer bereit, den natürlichen Feinden der Wildnis zu beweisen, wer der eigentliche Herrscher auf den Straßen war.

Es war nebelig und finster in diesem trostlosen, heruntergekommenen Teil der Stadt. Die Laternen am Wegesrand leuchteten die Straßen nur unzureichend aus, und die Sicht betrug mancherorts nicht einmal zehn Meter.

Plötzlich sah Guido das kleine Mädchen auf dem roten Kinderfahrrad. Es musste sechs, höchstens sieben Jahre alt sein. Es fuhr auf dem Bürgersteig. Rechts von ihm.

Und natürlich ohne Licht – ohne Helm.

Guido wollte schon an dem Mädchen vorbeifahren, die verantwortungslosen Eltern im Geiste verfluchend, als er, mehr unbewusst als bewusst, wahrnahm, dass das Mädchen auf einmal stürzte und vornüber über den Lenker fiel.

Guido stoppte den Panther. Abrupt und brutal, und das Tier unter der Motorhaube stöhnte, brüllte verärgert auf. Denn es wollte jagen, seine Urkraft ausleben, vernichten – und keine kleinen Menschenkinder retten.

Der Mann sprang aus dem Wagen und näherte sich dem weinenden Mädchen.

***

Tanjas Hände lagen auf dem gewölbten Bauch, während Tom den kleinen Seat fuhr.

„Was hältst du von Jens?“

Ihr Verlobter runzelte die Stirn.

„Gar nichts! Zumal ich mir sicher bin, dass wir ein Mädchen bekommen.“

Tanja lachte.

„Du und dein Traum von einer kleinen Prinzessin.“

„Was ist daran so witzig?“, fragte Tom schmollend. „Du würdest dich doch auch über eine kleine Tochter freuen. Stell dir doch nur mal vor, wie so ein kleiner Engel im Sommerkleid auf dich zuläuft, vor Freude strahlt und die Arme ausbreitet. Wäre das nicht wundervoll?“

Tanja lächelte.

Sie liebte Tom und seine fürsorgliche, herzerwärmende Art über alles. Er würde ein großartiger Papa werden.

„Du hast ja recht. So ein zuckersüßes, hübsches Mädchen muss das größte Glück für Eltern bedeuten … Achtung! Da vorne steht ein Auto!“

Tom erkannte den schwarzen Wagen, den Panther, viel zu spät. So sehr war er im Nebel, in seinen warmen, wohligen Vorstellungen gefangen. Gefangen im Glücksgefühl. Gefangen im Wissen, Vater zu werden.

Er bremste verzweifelt und riss voller Panik das Lenkrad herum.

***

Guido kniete neben dem Mädchen auf dem Bürgersteig. Er hielt seinen Kopf, sprach liebevoll und leise. Und dann vernahm er das Geräusch.

Laut, krachend, schrill, tödlich.

Er hob den Blick und sah in seiner letzten Lebenssekunde, wie die zwei funkelnden Scheinwerfer eines Kleinwagens auf ihn und das Kind zurasten.

Danach war alles still.

Und der Panther grinste.

Sieben Tage – Das Experiment

Manuel inspiziert zunächst den Kühlschrank, dann das Eisfach und zuletzt die Regale, auf denen er seine Vorräte gelagert hat. Und was er sieht, stimmt ihn zuversichtlich. Mit dem ganzen Kram komme ich locker zwei Wochen hin, denkt er. Vielleicht sogar drei.

Die Quarantäne kann beginnen.

***

Während der ersten Tage ist er noch positiv gestimmt. Er steht früh auf, bereitet sich sein obligatorisches Müsli und seinen nicht weniger obligatorischen Kaffee zu, arbeitet sich durch die Tageszeitung, die er sich stets nach dem Duschen noch im Bademantel aus seinem Briefkasten im Erdgeschoss des Hochhauses holt, zieht sich an, räumt die Wohnung auf, putzt den einen oder anderen Raum etwas gründlicher als sonst, surft ein wenig durchs Internet, kocht sich ein zumeist einfaches Mittagessen, greift anschließend zu einem Buch, einer Fachzeitschrift über Fische oder nach der Fernbedienung seines riesigen Flatscreens, versinkt regelrecht in den unterschiedlichen Lektüren oder TV-Angeboten, nimmt irgendwann ein ebenfalls recht bescheidenes Abendessen ein, schaut sich drei oder vier Folgen seiner aktuellen Serie auf Netflix an, macht sich fertig und geht irgendwann zwischen elf und zwölf ins Bett.

Daran könnte ich mich gewöhnen, denkt er, während der Schlaf ihn nach dem dritten Tag begrüßt.

***

Am nächsten Morgen fällt ihm das Aufstehen irgendwie schwerer. Draußen prasselt der Regen gegen die Fensterscheiben, es ist grau und nebelig. Doch er rafft sich auf, denn Disziplin hat er. Schließlich ist er jahrelang als Fernfahrer mit den dicksten Brummern durch Europa gefahren, und selbst Stürme, Schnee und Blitzeis hatten ihn nie davon abhalten können, seine Fracht termingerecht zu liefern oder abzuholen.

Und um so einen Job knappe drei Jahrzehnte lang gewissenhaft auszuüben, braucht man schon eine ordentliche Portion Disziplin. Er war sogar so pflichtbewusst gewesen, dass er seine Ehe mit Maylin dabei zerstört hatte, weil er schlichtweg nie zuhause gewesen war.

Einige Monate nach der Scheidung hatte er dann einen Bandscheibenvorfall, der sich in den Folgejahren als so schwierig, gravierend, hartnäckig und schmerzhaft herausstellte, dass er seinen Job schließlich nicht mehr ausüben konnte und mit Ende fünfzig in den Vorruhestand geschickt wurde.

Nun war er täglich die ganze Zeit über zuhause, doch Maylin war weg.

Vor ein paar Tagen wurde er telefonisch darüber informiert, dass Peter Schubeck, sein Physiotherapeut, den er wöchentlich einmal aufsuchte, nachweislich an Corona erkrankt war. Er würde deshalb in ein paar Stunden, am späten Nachmittag, Besuch von einem Mediziner des Gesundheitsamtes bekommen, der bei ihm einen Abstrich machen würde. Man teilte ihm zudem mit, dass mit allen Kunden und Patienten von Peter Schubeck vorsorglich so verfahren würde und dass er sich schon einmal auf die häusliche Quarantäne einstellen solle.

Manuel nutzte die Zeit bis zum Eintreffen des Mediziners, indem er ein letztes Mal einkaufen ging. Dabei achtete er gewissenhaft darauf, dass seine Maske nicht verrutschte, er einen großen Abstand zu den anderen Menschen hielt und stets nur in die Armbeugen hustete. Eine Stunde nachdem er die gesamten Einkäufe, obwohl er alleine lebte, hatten sie beinahe den ganzen Kofferraum seines alten Fiats ausgefüllt, in die Wohnung geschleppt hatte, war auch schon der Mann vom Amt gekommen.

Das war vor vier Tagen gewesen, und bisher hat Manuel weder Symptome dieser seltsamen Krankheit gespürt, noch ein Ergebnis bezüglich seines Tests erhalten.

Doch das Warten macht ihm nichts aus.

Macht ihn nicht nervös.

Denn er hat Zeit, genügend Vorräte, einen funktionierenden Internetanschluss – und Disziplin.

Ja, die hat er.

Wenn er eines hat, dann Disziplin.

***

Er schlurft im Bademantel durchs Treppenhaus, grüßt den Schlipsträger aus dem dritten Stock, der ihm mit einer Brötchentüte auf der Treppe entgegenkommt, und zuckt nur mit den Achseln, als dieser wie gewohnt nicht zurückgrüßt. Unten bei den Briefkästen greift er nach seiner Zeitung, klemmt sie sich unter den Arm und steigt die sieben Stockwerke wieder nach oben. Er könnte den Aufzug nehmen, doch wenn er in dieser seltsamen Zeit schon keine Physiotherapie hat, möchte er sich zumindest zwischendurch mal körperlich betätigen.

In seiner Wohnung macht er sich sein Müsli und seinen Kaffee, setzt sich mit der Zeitung an den Küchentisch und beginnt, diese zu lesen.

In einem Artikel geht es um Nachbarschaft, Fürsorge und Nächstenliebe in Corona-Zeiten. Es berührt ihn, wie aufmerksam die Menschen nachweislich weltweit während dieser Krise aufeinander achten, einander helfen und so etwas wie den Respekt gegenüber den Mitmenschen wieder für sich entdecken.

Er wischt sich verstohlen und leicht beschämt ein paar Tränen aus den Augen und legt die Zeitung auf den Tisch.

Wie wunderbar, denkt er, während er fühlt, wie sich seine schlechte Stimmung und seine leichte Antriebslosigkeit verflüchtigen. Dann hat diese Krise vielleicht ja auch etwas Gutes. Ist es nicht großartig, wie sich die Menschen in schlechten Zeiten gegenseitig unterstützen?

Manuel putzt die Küche. Er holt alle Lebensmittel, alle Konserven, alle Nudeltüten von den Regalen und wischt den Staub weg, der sich dort abgelagert hat. Als er das oberste Regal abräumen möchte, spürt er den altbekannten Schmerz im Rücken.

Verdammt, denkt er, greift sich an die stechende Stelle und stöhnt leicht auf. Danach geht er langsam und gebeugt zum Tisch, setzt sich und legt seinen Kopf ein paar Sekunden auf die Zeitung. Auf den Artikel über Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und funktionierende Nachbarschaften.

***

Wer würde mir eigentlich helfen, wenn ich wirklich Hilfe bräuchte? Wer würde für mich einkaufen, wenn ich nicht alles schon selbst erledigt hätte? Wer würde meine Wohnung putzen, mein Essen kochen? Wer würde mir die Zeitung hochbringen, wenn ich nicht mehr laufen könnte? Wer würde nachfragen, ob mit mir alles okay ist?

Wer würde sich melden, mal anrufen, mal vorbeikommen?

Ja, wer eigentlich?

Wer?

Wen interessiert es, wie es mir aktuell geht und was ich so mache? Wie ich meine Tage verbringe oder ob ich vielleicht tatsächlich infiziert bin und einen schweren Krankheitsverlauf habe? Ob ich gut schlafe oder nachts Alpträume habe? Was ich denke und fühle? Ob ich mir wertvoll vorkomme oder unnütz?

Ja, wen eigentlich?

Wen?

Maylin?

Gewiss nicht! Die lebt über 100 Kilometer entfernt bei ihrem Neuen und hat sich seit Jahren nicht mehr gemeldet.

Die Kinder?

Sein Herz beginnt zu brennen, als ihm klar wird, dass auch die zuletzt zu Weihnachten angerufen haben. Und das ist nun bereits fast sechs Monate her.

Den Schlipsträger aus dem Dritten?

Ha! Der würde ihn ja noch nicht einmal im Treppenhaus grüßen, wenn Manuel ihm den Weg versperren würde.

Also, wen interessiert es?

Auf seine Kumpels aus der Kneipe, die er vor Corona ein bis zwei Mal im Monat besucht hat, kann er auch nicht bauen. Die haben weder seine Telefonnummer noch seine Adresse. Und wenn Manuel ehrlich ist, kennen sie nicht einmal seinen Nachnamen.