Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Motus

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Toda su vida ha intentado superar el tortuoso pasado de su familia: ser la hija de un asesino en serie. Ahora se encuentra preparando su boda, todo ha quedado atrás… aunque parece que no será tan fácil. Un asesino imitador ha surgido 20 años después. ¿Todo se repite? Chloe Davis solo tenía doce años cuando se encontraron evidencias que culpaban a su propio padre del asesinato de seis niñas del pueblo. Ya nunca más sería su protector, sino un asesino en serie. Desde ese momento, Chloe ha tenido que afrontar las consecuencias de los actos de aquel monstruo: el acoso y vandalismo de sus vecinos, la destrucción de su familia y su propia adicción a los ansiolíticos. Veinte años después ha logrado iniciar una nueva vida. Es psicóloga en BatonRouge y está organizando su boda. Todo marcha bien hasta que una adolescente es asesinada, y luego otra. Alguien está matando chicas del mismo modo que lo hacía su padre, y que ella las conoce. Su pasado la persigue y la historia, que creía enterrada, parece repetirse.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 551

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

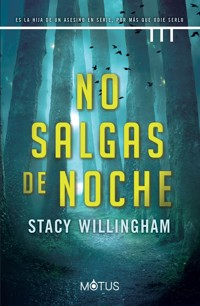

NO SALGAS DE NOCHE

Stacy Willingham

Traducción: Carmen Bordeu

“Un debut inteligente, que te mantiene al borde de su asiento, con giros en la trama que nunca verás venir”.

—Karin Slaughter, autora de Flores cortadas.

“No te fíes de ningún personaje de este magnífico debut de Stacy Willingham. Un thriller retorcido y vertiginoso”.

—Peter Swanson, autor deOcho asesinatos perfectos.

“No me he sentido tan emocionado por un thriller desde hace años. No pude dejar de leer este libro. Es fabuloso”.

—Chelsea Cain, autora best seller de Corazón enfermo.

“Pensé que era demasiado obvio, que sabía lo había sucedido pero me encontré con un gran plot twist. Definitivamente, la autora sabe dirigir al lector hacia donde quiere”.

—Julieta Vazquez, editora.

Título original: A Flicker in the Dark

Edición original: Minotaur Books, an imprint of St. Martin´s Publishing Group

© 2021 Stacy Willingham

© 2022 Trini Vergara Ediciones

www.trinivergaraediciones.com

© 2022 Motus Thriller

www.motus-thriller.com

España · México · Argentina

ISBN: 978-84-18711-41-1

Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Si miras largo tiempo el abismo, el abismo también mirará dentro de ti.Friedrich Nietzsche

Personajes en No salgas de noche

Chloe Davis, psicóloga, adicta a los ansiolíticos.

Dick Davis, padre de Chloe, encarcelado por asesinar

a seis niñas.

Cooper Davis, hermano de Chloe.

Patrick Briggs, prometido de Chloe.

Aaron Jansen, periodista que investiga los nuevos casos.

Víctimas por las que fue encarcelado Dick Davis:

Lena

Robin

Margaret

Carrie

Susan

Jill

PRÓLOGO

Creía que sabía lo que eran los monstruos.

De niña, solía pensar en ellos como sombras misteriosas que rondaban detrás de la ropa colgada, debajo de mi cama, en el bosque. Eran una presencia que podía sentir físicamente detrás de mí, acercándose mientras caminaba a casa desde la escuela bajo el resplandor del atardecer. No sabía cómo describir la sensación; simplemente, de alguna manera sabía que estaban ahí. Mi cuerpo podía percibirlos, percibir el peligro, como cuando se te eriza la piel justo antes de que alguien te apoye una mano sobre un hombro desprevenido, en ese momento en el que te das cuenta de que la sensación inexorable que experimentaste era un par de ojos clavados en la parte posterior de tu cráneo, acechando detrás de las ramas de un arbusto crecido.

Pero entonces te das la vuelta y los ojos han desaparecido.

Recuerdo la sensación de mis tobillos delgados que se doblaban sobre el terreno irregular mientras apresuraba el paso por el camino de grava que llevaba a mi casa y el humo del tubo de escape del autobús escolar que se alejaba formando nubes detrás de mí. Las sombras del bosque bailaban mientras que el sol se colaba entre las ramas de los árboles y mi propia silueta se cernía amenazante como un animal listo para atacar.

Respiraba profundamente y contaba hasta diez. Cerraba los ojos y apretaba los párpados.

Y luego corría.

Todos los días corría por ese tramo de camino solitario, con mi casa en la distancia que parecía alejarse cada vez más en lugar de acercarse. Mis zapatillas deportivas levantaban trozos de hierba, guijarros y polvo mientras competía contra… algo. Lo que fuera que estuviera allí, observando. Esperando. Esperándome a mí. Me tropezaba con los cordones de las zapatillas, trepaba los escalones de mi casa y me arrojaba a los cariñosos brazos extendidos de mi padre y su aliento caliente que me susurraba al oído: “Tranquila, estoy aquí. Tranquila, estoy aquí”. Sus dedos me acariciaban mechones de pelo y el aire en los pulmones me hacía arder el pecho. Mi corazón golpeaba con fuerza y una sola palabra se formaba en mi mente: seguridad.

O eso creía yo.

Aprender a tener miedo debería entrañar una evolución lenta, una progresión gradual del Papá Noel del centro comercial al hombre del saco debajo de la cama; de la película no recomendada para menores que te deja ver la niñera al hombre detrás de las ventanillas tintadas de un coche con el motor encendido que te mira fijamente durante un segundo de más mientras caminas por la acera al anochecer. Observarlo acercarse a tu visión periférica, sentir los latidos de tu corazón subir desde tu pecho hasta la garganta y el fondo de tus ojos. Es un proceso de aprendizaje, una progresión continua de una amenaza percibida a la siguiente, la subsiguiente más peligrosa que la anterior.

Pero no para mí. Para mí, el concepto del miedo me invadió con una fuerza que mi cuerpo adolescente nunca había experimentado. Una fuerza tan asfixiante que me dolía respirar. Y ese instante, ese momento de irrupción, me hizo darme cuenta de que los monstruos no se escondían en el bosque; no eran sombras en los árboles ni cosas invisibles que acechaban en rincones oscuros.

No, los verdaderos monstruos se movían a la vista de todos.

Tenía doce años cuando esas sombras empezaron a adoptar una forma, un rostro. Dejaron de ser apariciones y se tornaron más concretas. Más reales. Cuando empecé a darme cuenta de que tal vez los monstruos vivían entre nosotros.

Y había un monstruo en particular a quien aprendí a temer más que a todos los demás.

MAYO DE 2018

CAPÍTULO 1

Me pica la garganta.

Es casi imperceptible al principio. Como si la punta de una pluma se arrastrara por el interior de mi esófago, de arriba abajo. Vuelvo a meter la lengua en la garganta e intento rascarme.

No funciona.

Espero no estar poniéndome enferma. ¿He estado cerca de una persona enferma últimamente? ¿Alguien resfriado? En realidad, no hay forma de estar segura. Estoy rodeada de gente todo el día. Ninguno parecía enfermo, pero el resfriado común puede ser contagioso antes de mostrar ningún síntoma.

Intento rascarme de nuevo

O tal vez sea alergia. Los niveles de artemisa son más altos de lo normal. De hecho, son altísimos. Ocho de cada diez alérgenos en el rastreador de alérgenos son de artemisa. El pequeño molinete de mi aplicación meteorológica estaba en rojo.

Cojo mi vaso de agua y bebo un sorbo. Muevo el agua de un lado a otro antes de tragarla.

Sigue sin funcionar. Me aclaro la garganta.

—¿Sí?

Miro a la paciente que tengo delante, rígida como una tabla de madera amarrada a mi enorme sillón de cuero reclinable. Tiene los dedos apretados en el regazo; unos cortes delgados y brillantes son prácticamente invisibles en la piel, por lo demás perfecta, de sus manos. Observo que lleva una pulsera en la muñeca, un intento por cubrir la cicatriz más desagradable, de un púrpura intenso e irregular. Cuentas de madera con un dije de plata en forma de cruz cuelgan como un rosario.

Vuelvo a mirar a la joven y observo su expresión, sus ojos. No hay lágrimas, pero aún es temprano.

—Lo siento, Lacey —digo, y bajo la vista hacia mis notas—. Me pica un poco la garganta. Por favor, continúa.

—Vale —exclama ella—. Está bien. Bueno, de todos modos, como estaba diciendo… A veces me enfado mucho, ¿sabes? Y no sé realmente por qué. Es como si el enfado se acumulara y se acumulara y entonces, antes de darme cuenta, necesito…

Se mira los brazos y abre las manos en abanico. Hay pequeños cortes por todas partes, como cabellos de cristal, escondidos en los huecos de la piel entre sus dedos.

—Es una liberación —agrega—. Me ayuda a calmarme.

Asiento con la cabeza tratando de ignorar el picor en mi garganta. Está empeorando. Quizá sea el polvo, me digo, aquí hay mucho polvo. Me vuelvo hacia el alféizar de la ventana, la biblioteca, los diplomas enmarcados en la pared, todos ellos con una fina capa de gris, reflejando la luz del sol.

“Concéntrate, Chloe”.

Me vuelvo hacia la chica.

—¿Y por qué crees que es eso, Lacey?

—Te lo acabo de decir. No lo sé.

—¿Y si tuvieras que especular?

La joven suspira, mira a un lado y se queda con la vista fija en nada en particular. Está evitando el contacto visual. Las lágrimas están cerca.

—Probablemente tenga algo que ver con mi padre —aventura. Su labio inferior tiembla ligeramente. Se aparta su rubio pelo de la frente—. Con el hecho de que se haya marchado y todo eso.

—¿Cuándo se marchó tu padre?

—Hace dos años —contesta. Como en respuesta a una señal, una única lágrima brota de su conducto lagrimal y se desliza por su mejilla pecosa. Se la limpia con rabia—. Ni siquiera se despidió. Ni siquiera nos dio una puta razón. Simplemente se fue.

Asiento con la cabeza y garabateo más notas.

—¿Crees que sería correcto afirmar que todavía estás bastante enfadada con tu padre por haberte dejado así?

Su labio vuelve a temblar.

—¿Y que como no se despidió no pudiste decirle cómo te hizo sentir lo que hizo?

Lacey asiente con la cabeza hacia la biblioteca en el rincón, todavía evitándome.

—Sí —admite—. Supongo que sí.

—¿Estás enfadada con alguien más?

—Con mi madre, supongo. No sé muy bien por qué. Siempre supuse que ella tuvo la culpa de que se fuera.

—De acuerdo —digo—. ¿Alguien más?

Se queda callada y se rasca con la uña un trozo de piel levantada.

—Conmigo misma —susurra sin molestarse en enjugar el charco de lágrimas que se le acumula en las comisuras de los ojos—. Por no ser lo suficientemente buena para que él quisiera quedarse.

—No es malo estar enfadada —le aseguro—. Todos estamos enfadados. Y ahora que te sientes cómoda verbalizando por qué lo estás, podemos trabajar juntas para ayudarte a manejar ese enfado un poco mejor. A manejarlo de una manera que no te haga daño. ¿Te parece un buen plan?

—Es una tremenda estupidez —masculla.

—¿Qué?

—Todo. Él, esto. Estar aquí.

—¿Qué tiene de estupidez estar aquí, Lacey?

—No debería tener que estar aquí.

Está gritando. Me reclino con tranquilidad y enlazo mis dedos. La dejo gritar.

—Sí, estoy enfadada —declara—. ¿Y qué? Mi padre me abandonó, joder. Me abandonó. ¿Sabes qué es lo que se siente? ¿Sabes lo que se siente al ser una hija sin padre? ¿Ir a la escuela y que todo el mundo te mire? ¿Que hablen de ti a tus espaldas?

—La verdad es que lo sé —respondo—. Sé cómo es. No es divertido.

Ahora está callada, las manos le tiemblan en el regazo, las yemas del pulgar y el índice frotan la cruz de su pulsera. De arriba abajo, de arriba abajo.

—¿Tu padre también te dejó?

—Algo así.

—¿Qué edad tenías?

—Doce años.

Asiente con la cabeza.

—Yo tengo quince.

—Mi hermano tenía quince.

—¿Entonces lo entiendes?

Esta vez, asiento con la cabeza y sonrío. Crear confianza, la parte más difícil.

—Lo entiendo —respondo, y me inclino de nuevo hacia delante, acortando la distancia entre nosotras. Ahora se gira hacia mí, sus ojos anegados en lágrimas se clavan en los míos, suplicantes—. Lo entiendo perfectamente.

CAPÍTULO 2

Mi profesión se nutre de clichés, lo sé. Pero hay una razón por la que existen los clichés. Es porque son ciertos.

Una chica de quince años que se corta con una hoja de afeitar probablemente tenga algo que ver con sentimientos de incapacidad y la necesidad de sentir dolor físico para ahogar el dolor emocional que la consume por dentro. Un chico de dieciocho años con problemas para controlar la ira claramente tiene algo que ver con un conflicto sin resolver con los padres, con sentimientos de abandono y una necesidad de demostrar su valor. La necesidad de parecer fuerte cuando se está rompiendo por dentro. Una joven universitaria de veinte años que se emborracha y se acuesta con cada chico que le compra un vodka-tonic de dos dólares y luego se arrepiente por la mañana, apesta a baja autoestima y a un anhelo por llamar la atención porque debió luchar para conseguirla en su casa. Un conflicto interno entre la persona que es y la que cree que todos quieren que sea.

Problemas con el padre. Síndrome de hijo único. Un producto del divorcio.

Son clichés, pero son verdaderos. Y está bien que yo lo diga, porque yo también soy un cliché.

Miro mi reloj pulsera inteligente: la grabación de la sesión de hoy parpadea en la pantalla: 1:01:52. Pulso “Enviar a iPhone” y observo cómo el pequeño temporizador pasa de color gris a verde mientras el archivo se envía a mi móvil y luego se sincroniza simultáneamente con mi portátil. La tecnología. Cuando era niña, recuerdo que cada psicólogo cogía mi historia clínica y la hojeaba página tras página mientras yo permanecía sentada en alguna versión distinta del mismo sillón reclinable gastado y observaba sus archivos llenos de problemas de otras personas. Llenos de gente como yo. De alguna manera, me hacía sentir menos sola, más normal. Aquellos archivos metálicos de cuatro cajones simbolizaban la posibilidad de que algún día pudiera expresar mi dolor —verbalizarlo, gritarlo, llorarlo—, y que cuando el temporizador de sesenta minutos llegara a cero, pudiéramos simplemente cerrar la carpeta, devolverla al cajón, cerrarlo con llave y olvidar su contenido hasta otro día.

Las cinco en punto, hora de cerrar.

Observo la pantalla de mi ordenador, el bosque de íconos al que se han reducido mis pacientes. Ahora ya no existe la hora de cerrar. Siempre tienen formas de encontrarme —el correo electrónico, las redes sociales—, al menos las tenían antes de que finalmente me rindiera y borrara mis perfiles, cansada de revisar los mensajes de pánico de mis clientes en sus peores momentos. Yo estoy siempre alerta, siempre lista, como una tienda abierta veinticuatro horas con un letrero de neón de “Abierto” parpadeando en la oscuridad, esforzándose por no apagarse.

La notificación de la grabación aparece en la pantalla, hago clic en ella y coloco el nombre —Lacey Deckler, Sesión 1—al archivo antes de levantar la vista del ordenador y dirigirla con los ojos entrecerrados hacia el alféizar de la ventana cubierto de polvo; la suciedad de este lugar es aún más evidente con el resplandor del atardecer. Vuelvo a aclararme la garganta y toso un par de veces. Me inclino hacia un lado y cojo el pomo de madera, abro de un tirón el cajón inferior de mi escritorio y rebusco dentro de mi propia farmacia personal que guardo en el consultorio. Observo los frascos de pastillas, que van desde el típico ibuprofeno hasta recetas más difíciles de pronunciar: alprazolam, clordiazepóxido, diazepam. Los hago a un lado y cojo una caja de Emergen-C, vierto un sobre en mi vaso de agua y lo revuelvo con el dedo.

Bebo un par de tragos y empiezo a redactar un correo electrónico.

Shannon:

¡Feliz viernes! Acabo de tener una excelente primera sesión con Lacey Deckler; gracias por derivármela. Quería consultarte algo con respecto a su medicación. Veo que no le has recetado nada. Basándome en nuestra sesión de hoy, creo que le iría bien empezar con una dosis baja de Prozac. ¿Qué te parece? ¿Alguna objeción?

Chloe

Presiono “Enviar”,me reclino en la silla y me bebo el resto del agua con sabor a mandarina. Los posos de Emergen-C atrapados en el fondo del vaso bajan como un pegamento, lento y pesado, y cubren mis dientes y mi lengua con una arenilla naranja. En pocos minutos, recibo una respuesta.

Chloe:

¡De nada! Me parece bien. Consúltame todas las veces que quieras.

P. D.: ¿Quedamos para tomar algo? ¡Necesito detalles sobre el inminente GRAN DÍA!

Shannon Tack, médica

Cojo el teléfono del consultorio y marco el número de la farmacia de Lacey, la misma farmacia —muy cómoda— que frecuento yo. La llamada es derivada directamente al buzón de voz. Dejo un mensaje.

—Hola, sí, soy la doctora Chloe Davis: C-h-l-o-e D-a-v-i-s, y llamo por una receta para Lacey Deckler: L-a-c-e-y D-e-c-k-l-e-r; fecha de nacimiento 16 de enero de 2003. He recomendado que la paciente empiece con 10 miligramos de Prozac al día; provisión para ocho semanas. Sin reposición automática, por favor.

Hago una pausa y tamborileo con los dedos sobre el escritorio.

—También me gustaría pedir una reposición para otro paciente. Patrick Briggs: P-a-t-r-i-c-k B-r-i-g-g-s; fecha de nacimiento 2 de mayo de 1981. Xanax, 4 miligramos diarios. Soy otra vez la doctora Chloe Davis. Número de teléfono 555-212-4524. Muchas gracias.

Cuelgo y clavo la mirada en el teléfono, ahora muerto en el receptor. Vuelvo los ojos hacia la ventana, el sol poniente tiñe mi consultorio color caoba de un tono anaranjado no muy distinto del residuo pegajoso que ha quedado estancado en el fondo de mi vaso. Consulto mi reloj pulsera —las cinco y media— y empiezo a cerrar mi portátil, pero el timbre del teléfono me sobresalta. Lo miro: el consultorio está cerrado y es viernes. Sigo recogiendo mis cosas, ignorando el timbre, hasta que se me ocurre que podría ser la farmacia con una pregunta sobre las recetas que acabo de pedir. Dejo que suene una vez más antes de responder.

—Doctora Davis —digo.

—¿Chloe —responde una voz de hombre.

—Doctora Chloe Davis —corrijo—. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?

—Vaya, es usted una mujer difícil de encontrar —dice la voz con una risita exasperada, como si yo lo hubiese enfadado.

—Lo siento, ¿es usted un paciente?

—No soy un paciente —explica la voz—, pero he estado llamando todo el día. Todo el día. Su recepcionista se negó a pasarme la llamada, así que pensé en intentarlo fuera del horario de atención y ver si la llamada era desviada directamente al buzón de voz. No esperaba que contestara.

Hago un gesto de preocupación.

—Bueno, este es mi consultorio. No recibo llamadas personales aquí. Melissa solo me pasa las llamadas de los pacientes. —Me detengo, confundida por estar dando explicaciones sobre mí y el funcionamiento interno de mi consultorio a un desconocido. Adopto un tono de voz más severo—. ¿Puedo preguntarle el motivo de su llamada? ¿Quién es usted?

—Mi nombre es Aaron Jansen —responde—. Soy periodista de The New York Times.

Se me corta la respiración. Toso, pero suena más bien como si me hubiera atragantado.

—¿Está usted bien? —pregunta.

—Sí, por supuesto —contesto—. Me estoy recuperando de un problema en la garganta. Lo siento… ¿The New York Times?

En el mismo instante en el que formulo la pregunta, me odio a mí misma. Sé por qué está llamando este hombre. Para ser sincera, lo estaba esperando. Esperando algo. Tal vez no el Times, pero algo.

—Sí, ya sabe —vacila—, el periódico.

—Sí, claro que lo sé.

—Estoy escribiendo una historia sobre su padre y me gustaría mucho sentarme y conversar con usted. ¿Puedo invitarla un café?

—Lo siento —repito interrumpiéndolo. Mierda. ¿Por qué sigo disculpándome? Respiro hondo y lo vuelvo a intentar—. No tengo nada que decir sobre eso.

—Chloe —aventura.

—Doctora Davis.

—Doctora Davis —repite con un suspiro—. Se acerca el aniversario. Veinte años. Estoy seguro de que lo sabe.

—Desde luego que lo sé —replico—. Han pasado veinte años y nada ha cambiado. Esas chicas siguen muertas y mi padre sigue en prisión. ¿Por qué les sigue interesando?

Aaron guarda silencio en el otro extremo; ya le he dado demasiado, lo sé. Ya he satisfecho ese impulso periodístico enfermizo que se alimenta de abrir las heridas de los demás justo cuando están a punto de sanar. Lo he satisfecho lo suficiente como para que tenga un sabor metálico y sed de más: un tiburón atraído hacia la sangre en el agua.

—Pero usted ha cambiado —replica—. Usted y su hermano. Al público le encantaría saber cómo están, cómo lo están sobrellevando.

Pongo los ojos en blanco.

—Y su padre —continúa—. Quizá él haya cambiado. ¿Ha hablado con él?

—No tengo nada que decirle a mi padre —preciso—. Y no tengo nada que decirle a usted. Por favor, no vuelva a llamar aquí.

Cuelgo con más fuerza de lo que tenía pensado. Bajo la mirada y noto que me tiemblan los dedos. Me pongo el pelo detrás de la oreja en un intento por ocuparme en algo y miro otra vez hacia la ventana: el cielo se está tornando de un azul oscuro intenso y el sol es ahora una burbuja en lo alto del horizonte, a punto de estallar.

Vuelvo la atención al escritorio, cojo el bolso y empujo la silla hacia atrás mientras me pongo de pie. Observo la lámpara sobre el escritorio y suelto el aire despacio antes de apagarla y dar un paso tembloroso hacia la oscuridad.

CAPÍTULO 3

Hay muchas formas sutiles en las que las mujeres nos protegemos inconscientemente a lo largo del día; nos protegemos de las sombras, de depredadores invisibles. De las fábulas y las leyendas urbanas. De hecho, son tan sutiles que casi no nos damos cuenta de que lo hacemos.

Salir del trabajo antes de que anochezca. Sujetar el bolso contra el pecho con una mano, sostener las llaves entre los dedos de la otra, como un arma, mientras arrastramos los pies hacia el coche aparcado estratégicamente bajo las luces de la calle por si no hemos podido salir del trabajo antes de que anochezca. Acercarnos al coche, escudriñar el asiento trasero antes de desbloquear las puertas. Aferrar el móvil con fuerza, con el dedo índice lo más cerca posible del 911. Entrar. Volver a bloquear las puertas. No quedarse en el coche con el motor encendido. Marcharse enseguida.

Arranco, dejo el lugar cercano al edificio de mi consultorio y me alejo por la ciudad. Me detengo en un semáforo en rojo, miro por el espejo retrovisor, supongo que por costumbre, y me sobresalto al ver mi reflejo. Tengo un aspecto desaliñado. Fuera hay mucha humedad, tanta que mi piel está como resbaladiza; mi pelo castaño, normalmente lacio, está rizado en las puntas, un efecto encrespado que solo el verano de Luisiana puede lograr.

El verano de Luisiana.

Una frase tan engañosa. Yo crecí aquí. Bueno, no aquí. No en Baton Rouge. Pero sí en Luisiana. En una pequeña ciudad llamada Breaux Bridge, la capital mundial del cangrejo. Es una particularidad de la que, por alguna razón, estamos orgullosos. De la misma manera que Cawker City, en Kansas, debe de estar orgullosa de su madeja de hilo de 2300 kilos. Aporta un significado superficial a un lugar de otro modo insignificante.

Breaux Bridge tiene una población de menos de diez mil habitantes, lo que significa que todo el mundo se conoce. Y más concretamente, todo el mundo me conoce a mí.

De joven, solo vivía para los veranos. Tengo muchísimos recuerdos de los pantanos: avistar cocodrilos en el lago Martin y dar un grito cuando descubría los ojitos brillantes que acechaban debajo de una alfombra de algas. Mi hermano se reía mientras corríamos en dirección contraria y gritábamos “¡Hasta luego, cocodrilo!”. Hacer pelucas con el musgo español que colgaba en nuestro jardín trasero de varias hectáreas y luego pasarme los días siguientes quitándome las chinches rojas del pelo y aplicando esmalte de uñas transparente en las ronchas rojizas que tanto picaban. Retorcer la cola de los cangrejos recién hervidos y chuparles la cabeza hasta dejarla seca.

Pero los recuerdos del verano también traen consigo memorias de miedo.

Yo tenía doce años cuando las chicas empezaron a desaparecer. Niñas no mucho mayores que yo. Era julio de 1998 y se perfilaba como otro caluroso y húmedo verano de Luisiana.

Hasta que un día, no lo fue.

Recuerdo que una mañana entré en la cocina temprano, frotándome los ojos para quitarme el sueño y arrastrando mi manta verde menta por el suelo de linóleo. Había dormido con esa manta desde que era un bebé, me encantaban sus bordes sin rematar. Recuerdo que retorcí la tela entre mis dedos, un tic nervioso, cuando vi a mis padres acurrucados frente al televisor, preocupados. Susurrando.

—¿Qué pasa?

Se volvieron, abrieron los ojos como platos al verme y apagaron el televisor antes de que pudiera ver la pantalla.

Antes de que creyeran que no había visto la pantalla.

—Oh, cielo —dijo mi padre. Caminó hacia mí y me abrazó más fuerte de lo habitual—. No pasa nada, cariño.

Pero sí pasaba. Incluso entonces, supe que algo pasaba. La forma en la que mi padre me abrazaba, la forma en la que le temblaba el labio a mi madre cuando se volvió hacia la ventana, la misma forma en la que había temblado el labio de Lacey esta tarde mientras intentaba procesar el haber tomado conciencia de algo que había sabido todo el tiempo. Algo que había estado tratando de alejar, que había intentado fingir que no era cierto. Mis ojos habían captado el titular rojo brillante en la parte inferior de la pantalla; ya se había grabado en mi psique, una colección de palabras que alteraría para siempre la vida tal como yo la conocía.

JOVEN LOCAL DE BREAUX BRIDGE DESAPARECIDA

A los doce años, joven desaparecida no tiene las mismas implicaciones siniestras que cuando uno es mayor. Tu mente no salta automáticamente a todos esos lugares horribles: secuestro, violación, asesinato. Recuerdo haber pensado: “¿Desaparecida en dónde?”. Pensé que tal vez se había perdido. La vieja casa de antes de la guerra de mi familia estaba situada en un terreno de más de cuatro hectáreas; yo me había perdido muchas veces mientras cazaba sapos en el pantano o exploraba partes desconocidas del bosque, mientras grababa mi nombre en la corteza de un árbol sin dueño o construía fortalezas con palos empapados de musgo. En una ocasión me quedé atrapada en una pequeña cueva, la guarida de algún animal, con una entrada estrecha y en cierta forma atemorizante y tentadora al mismo tiempo. Recuerdo que me acosté boca abajo y mi hermano me ató un trozo de cuerda vieja al tobillo, y luego avancé sobre mi estómago, serpenteando en el frío y oscuro vacío, con un llavero linterna entre los labios apretados. Que dejé que la oscuridad me tragara por completo mientras me arrastraba más y más profundamente y, por último, recuerdo el terror absoluto que me acometió cuando me di cuenta de que no podía salir. Así que cuando vi las imágenes de los equipos de rescate que rastreaban la frondosa vegetación y vadeaban los pantanos, no pude evitar preguntarme qué pasaría si alguna vez yo estuviera “desaparecida”, si la gente saldría en mi busca como lo hacían con ella.

Ya aparecerá, pensé. Y cuando lo haga, apuesto a que se sentirá una tonta por haber causado tanto lío.

Pero no apareció. Y tres semanas más tarde, desapareció otra chica.

Cuatro semanas después de esta, otra.

Para el final del verano, habían desaparecido seis chicas. Un día estaban allí y al siguiente ya no estaban. Se habían esfumado sin dejar rastro.

Ahora bien, seis chicas desaparecidas siempre serán seis chicas desaparecidas de más, pero en un lugar como Breaux Bridge, una ciudad tan pequeña que se genera un vacío apreciable en un aula cuando un niño abandona la escuela o un barrio se ve más despoblado cuando una sola familia se muda, seis chicas era un peso demasiado grande para soportarlo. Era imposible ignorar su ausencia; era una desgracia que pesaba en el aire de la misma manera que una tormenta inminente te hace vibrar los huesos. Era posible sentirlo, paladearlo, verlo en los ojos de cada persona con la que te cruzabas. Una desconfianza profunda se había adueñado de una ciudad antes confiada; el recelo se había apoderado de todos. Una única pregunta tácita sobrevolaba entre nosotros:

¿Quién será la siguiente?

Se dispusieron toques de queda; las tiendas y los restaurantes cerraban al atardecer. Yo, como las demás chicas de la ciudad, tenía prohibido salir de la casa después del anochecer. Incluso de día, sentía que el mal acechaba detrás de cada esquina. La anticipación de que me tocaría a mí —de que yo sería la siguiente— estabasiempre ahí, siempre presente, siempre asfixiante.

—Estarás bien, Chloe. No tienes nada de qué preocuparte.

Recuerdo esa mañana, mi hermano se estaba colgando la mochila antes del campamento de verano y yo lloraba, de nuevo, demasiado asustada para salir de casa.

—Sí tiene algo de qué preocuparse, Cooper. Esto es serio.

—Es demasiado pequeña —respondió él—. Solo tiene doce años. Al tipo le gustan las adolescentes, ¿recuerdas?

—Cooper, por favor.

Mi madre se inclinó hasta el suelo, se colocó a la altura mis los ojos y me puso un mechón de pelo detrás de la oreja.

—Esto es serio, cariño, pero solo tienes que tener cuidado. Estar atenta.

—No te subas a un coche con desconocidos —interpuso Cooper con un suspiro—. No camines sola por callejones oscuros. Es todo bastante obvio, Chlo. O sea, no seas estúpida.

—Esas chicas no eran estúpidas —replicó mi madre con voz tranquila pero cortante—. Tuvieron mala suerte. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Entroen el aparcamiento de la farmacia y me dirijo a la ventanilla de atención para automovilistas. Un hombre detrás de la ventana corrediza está ocupado asegurando con grapas unas bolsas de papel con varios frascos. Desliza la ventana y no se molesta en levantar la vista.

—Nombre.

—Patrick Briggs.

Me mira, claramente no soy Patrick. Pulsa unas cuantas teclas en el ordenador que tiene delante y vuelve a hablar.

—¿Fecha de nacimiento?

—2 de mayo de 1981.

Se da la vuelta y revuelve el interior de la cesta B. Lo veo coger una bolsa de papel y caminar hacia mí. Aferro con fuerza el volante para evitar que mis manos se muevan. El hombre apunta su escáner al código de barras y oigo un pitido.

—¿Tiene alguna pregunta con respecto a la receta?

— No —digo, y sonrío—. Todo bien.

Empuja la bolsa a través de su ventana y de mi ventanilla. La cojo, la guardo en el fondo de mi bolso y vuelvo a subir la ventanilla. Me alejo sin despedirme.

Conduzco durante unos minutos más; mi bolso en el asiento del pasajero resplandece por la mera presencia de las pastillas en su interior. Solía sorprenderme lo fácil que era recoger recetas a nombre de otras personas; siempre y cuando sepas la fecha de nacimiento que coincide con el nombre registrado, la mayoría de los farmacéuticos no piden ni siquiera el carnet de conducir. Y si lo hacen, las explicaciones sencillas suelen funcionar.

“Ay, vaya, lo dejé en el otro bolso. En realidad, soy su prometida, ¿necesita que le dé la dirección que está registrada?”

Giro hacia mi barrio, el Garden District, y comienzo el viaje por un tramo de kilómetro y medio de camino que siempre me deja desorientada, como imagino que se sienten los buzos cuando se encuentran envueltos en la oscuridad total, tan profunda que, aunque colocaran una mano a centímetros de su rostro, no la verían.

Pierdo todo sentido de la orientación. Pierdo todo sentido del control.

Sin casas que iluminen la carretera ni luces que revelen las ramas retorcidas de los árboles que bordean la calle, cuando el sol se pone, este camino produce la ilusión de que uno está conduciendo en línea recta hacia un mar de tinta, que desaparece en una vasta nada y cae interminablemente en un agujero sin fondo.

Contengo la respiración y aprieto el acelerador un poco más.

Por fin, noto que me acerco al sitio donde debo girar. Doy el intermitente, aunque no hay nadie detrás de mí, solo más negrura. Giro a la derecha, entro en nuestro callejón sin salida y suelto el aire cuando paso junto a la primera farola que deja al descubierto el camino que lleva a mi hogar.

Hogar.

Otra palabra engañosa. Un hogar no es solo una casa, una colección de ladrillos y tablas unidas por cemento y clavos. Es algo más emocional. Un hogar es seguridad, protección. El lugar al que vuelves cuando el reloj del toque de queda marca las nueve.

Pero ¿qué pasa si tu hogar no es seguro? ¿Si no te brinda protección?

¿Y si los brazos extendidos en los que caes en los escalones del porche son los mismos brazos de los que deberías huir? ¿Los mismos brazos que cogieron a esas chicas, les apretaron el cuello, enterraron sus cuerpos y luego se lavaron las manos?

¿Y si tu hogar es el lugar donde empezó todo: el epicentro del terremoto que sacudió tu ciudad hasta la médula? El ojo del huracán que destrozó familias, vidas, a ti. Todo lo que habías conocido.

¿Qué pasa entonces?

CAPÍTULO 4

Detengo el coche en el sendero de entrada y, con el motor encendido, rebusco en mi bolso y saco la bolsa de la farmacia. La abro y extraigo el frasco naranja del interior. Giro la tapa y dejo caer un comprimido en la palma de mi mano antes de hacer una bola con la bolsa y meterla, junto con el frasco, en la guantera.

Observo el Xanax en mi mano, inspeccionando la pequeña tableta blanca. Pienso en la llamada telefónica que recibí en el consultorio: Aaron Jansen. Veinte años. El pecho se me contrae al recordarlo y me meto la pastilla en la boca antes de pensarlo dos veces. Me la trago en seco. Respiro y cierro los ojos. Ya siento que mi pecho se afloja, que mis vías respiratorias se abren. Me invade la calma, la misma sensación de calma que experimento cada vez que mi lengua toca una píldora. No sé realmente cómo describir esta sensación de otro modo que no sea alivio puro y simple. El mismo alivio que sentirías después de abrir la puerta del vestidor y no encontrar nada más que ropa en el interior; la desaceleración del ritmo cardíaco, el vértigo eufórico que se cuela en tu cerebro cuando te das cuenta de que estás a salvo. Que nada se va a abalanzar sobre ti desde las sombras.

Abro los ojos.

Hay un leve olor a especias en el aire cuando salgo del coche y cierro la puerta. Pulso dos veces el botón del mando en mi llavero. Vuelvo la nariz hacia el cielo y huelo, tratando de identificar el olor. Mariscos, quizá. O pescado. Tal vez los vecinos están haciendo una barbacoa y, por un segundo, me siento ofendida por no haber sido invitada.

Comienzo a recorrer el largo sendero de guijarros hacia la puerta principal: la oscuridad se cierne ante mí. Llego a mitad de camino y me detengo para observar. Cuando compré esta casa, hace años, era solo eso. Una casa. Un cascarón listo para que le infundieran vida como a un globo desinflado. Era una casa preparada para convertirse en un hogar, ansiosa y emocionada como un niño el primer día de colegio. Pero yo no tenía ni idea de cómo convertirla en un hogar. El único que había conocido casi no podía llamarse hogar, al menos ya no. No en retrospectiva. Recuerdo cuando atravesé la puerta principal por primera vez, con las llaves en la mano. Mis tacones sobre la madera dura resonaron en el inmenso vacío; las paredes blancas y desnudas estaban llenas de marcas de clavos donde antes colgaban los cuadros, prueba de que era posible. Que aquí se podían crear recuerdos, que se podía forjar una vida. Abrí mi pequeña caja de herramientas, la caja roja Craftsman que Cooper había comprado mientras recorríamos Home Depot y yo observaba boquiabierta cómo él dejaba caer llaves inglesas y martillos y pinzas en su interior como si estuviera llenando una bolsa de caramelos ácidos en la tienda de golosinas. No tenía nada que colgar, ni cuadros ni adornos, así que clavé un solo clavo en la pared y colgué la argolla metálica con la llave de la casa. Una única llave y nada más. Me pareció un progreso.

Miro todo lo que le he hecho desde entonces para dar ahora la apariencia de que tengo mi vida bajo control, el equivalente superficial de maquillar un moratón multicolor o enrollar un rosario en una muñeca con cicatrices. No sé por qué me importa tanto la aceptación de mis vecinos cuando pasan frente a mi jardín correa en mano. El sillón colgante atornillado al techo del porche está siempre cubierto por una capa de polen amarillo pálido, por lo que es imposible fingir que alguien se sienta allí alguna vez. Las plantas que compré y planté con tanto entusiasmo han sido ignoradas hasta la muerte; las ramas esqueléticas y marrones de mis dos helechos colgantes se asemejan a los huesos regurgitados de un pequeño animal que encontré mientras disecaba un búho en biología, en octavo. La alfombra de bienvenida marrón y rasposa que dice “¡Bienvenidos!”. El buzón de bronce con forma de sobre enorme atornillado al revestimiento de la pared externa, tan poco práctico como exasperante, con una ranura demasiado pequeña para que quepa una mano entera, ni qué decir de un par de tarjetas postales enviadas por antiguos compañeros de estudios devenidos en agentes inmobiliarios después de que la promesa de sus títulos no resultase tan prometedora.

Comienzo a caminar de nuevo y decido en este momento que voy a tirar el estúpido sobre y usar un buzón normal como todo el mundo. También en este momento me doy cuenta de que mi casa parece sin vida. Es la única en la manzana sin luces que iluminen las ventanas o el destello del televisor detrás de las persianas cerradas. La única sin ningún indicio de vida en su interior.

Me acerco, el Xanax envuelve mi mente en una calma artificial. Pero, aun así, hay algo que me molesta. Algo anda mal. Hay algo diferente. Miro alrededor del jardín: pequeño pero bien cuidado. La cerca de madera natural constriñe el césped cortado y los arbustos; las ramas tortuosas de un roble proyectan sombras sobre el garaje en el que nunca he guardado el coche. Levanto la vista hacia la casa, ahora a pocos centímetros de mí. Creo vislumbrar un movimiento detrás de una cortina, pero sacudo la cabeza y me obligo a seguir caminando.

“No seas ridícula, Chloe. Sé realista”.

Mi llave está en la puerta principal, ya girando, cuando me doy cuenta de lo que está mal, de lo que es diferente.

La luz del porche está apagada.

La luz del porche que siempre siempre dejo encendida —incluso cuando duermo y a pesar del rayo de luz que arroja sobre mi almohada a través del hueco de la persiana— está apagada. Nunca apago la luz del porche. Creo que nunca he tocado siquiera el interruptor. Por eso la casa se ve sin vida, me doy cuenta. Nunca la había visto tan oscura, tan completamente desprovista de luz. Incluso con las luces de la calle, aquí está oscuro. Alguien podría acercarse por detrás de mí y yo ni siquiera…

—¡SORPRESA!

Suelto un grito y meto la mano enseguida en el bolso para buscar el espray de pimienta. Las luces del interior se encienden y me encuentro con una multitud de personas en mi sala de estar —treinta, quizá cuarenta— que me miran fijamente y sonríen. El corazón me late con fuerza dentro del pecho; casi no puedo hablar.

—Ay, Dios…

Tartamudeo y observo a mi alrededor. Busco una razón, una explicación. Pero no encuentro ninguna.

—Ay, Dios mío. —Soy consciente al instante de que mi mano dentro del bolso está aferrando el espray con una intensidad que me asusta. Una oleada de alivio me invade cuando lo suelto; limpio el sudor de mi mano contra la tela interior—. ¿Qué… qué es esto?

—¿Qué te parece? —Una voz irrumpe a mi izquierda; me vuelvo hacia un lado y veo que la multitud se abre y un hombre se adelanta hacia el espacio vacío—. Es una fiesta.

Es Patrick, vestido con unos vaqueros oscuros lavados y una chaqueta azul ajustada. Me sonríe, sus dientes blancos resultan cegadores contra su piel bronceada y lleva el pelo rubio hacia un lado. Siento que mi corazón se tranquiliza; mi mano se desliza del pecho a la mejilla y noto que se está calentando. Esbozo una sonrisa avergonzada cuando Patrick me acerca una copa de vino; la tomo con la mano libre.

—Una fiesta para nosotros —agrega, y me aprieta con fuerza. Puedo oler su gel de ducha y su desodorante especiado—. Una fiesta de compromiso.

—Patrick, ¿qué… qué haces aquí?

—Bueno, vivo aquí.

Una ola de risas estalla entre la multitud y Patrick me aprieta el hombro, sonriendo.

—Se supone que estarías fuera de la ciudad —preciso—. Creí que no volverías hasta mañana.

—Ah, sí, eso. Mentí —admite, y eso provoca más risas—. ¿Te sorprendimos?

Escudriño el mar de personas que se mueven inquietas en sus lugares. Siguen mirándome, expectantes. Me pregunto si grité demasiado fuerte.

—¿No he parecido sorprendida?

Levanto las manos y la multitud rompe a reír. Alguien en el fondo empieza a vitorear y el resto lo imita, todos silban y aplauden mientras Patrick me abraza y me besa en la boca.

—¡Id a un hotel! —grita alguien.

La multitud vuelve a reír y, esta vez, los invitados se dispersan por la casa; rellenan sus bebidas, se mezclan unos con otros y se sirven montañas de comida en platos de papel. Por fin identifico el olor del exterior: es aderezo para pescado. Veo cangrejos hervidos y humeantes sobre la mesa de picnic en nuestro porche trasero y enseguida me avergüenzo de haberme sentido excluida de la fiesta ficticia que había inventado.

Patrick me mira, sonriendo y conteniendo la risa. Le doy un golpecito en el hombro.

—Te odio —le digo, aunque le devuelvo la sonrisa—. Me diste un susto de muerte.

Se ríe, esa risa ancha y resonante que me atrajo doce meses atrás y que todavía me tiene cautivada. Lo atraigo hacia mí de nuevo y lo vuelvo a besar, esta vez como es debido, sin la mirada de todos nuestros amigos. Siento el calor de su lengua en mi boca y disfruto de la forma en la que su presencia calma físicamente mi cuerpo. Tranquiliza los latidos de mi corazón, mi respiración, igual que el Xanax.

—No me diste mucha opción —responde, y bebe un sorbo de vino—. Tuve que hacerlo así.

—Ah, ¿sí? —pregunto—. ¿Y por qué?

—Porque te niegas a organizar nada —explica—. Ni despedida de soltera, ni fiesta con amigas.

—No soy una universitaria, Dan. Tengo treinta y dos años. ¿No te parece un poco adolescente?

Me mira, enarcando una ceja.

—No, no me parece adolescente. Me parece divertido.

—Bueno, ya sabes, no tengo a nadie que me ayude a planificar ese tipo de cosas —contesto con los ojos clavados en el vino mientras hago girar la copa—. Sabes que Cooper no va a organizar una despedida y mi madre…

—Lo sé, Chlo. Estoy bromeando. Te mereces una fiesta, así que te organicé una fiesta. Así de simple.

Una oleada de calidez me llena el pecho y le aprieto la mano.

—Gracias. Esto es realmente increíble. Casi me da un ataque al corazón…

Se ríe de nuevo y se bebe el resto del vino.

—… pero significa mucho para mí. Te amo.

—Yo también te amo. Ahora ve con los invitados. Y bébete el vino —añade, y usa su dedo para inclinar la base de mi copa todavía sin tocar—. Relájate un poco.

Me llevo la copa a los labios y la vacío, luego me adentro entre la multitud en la sala. Alguien recoge mi copa y se ofrece a rellenarla mientras otra persona me acerca un plato con queso y galletas.

—Debes de estar hambrienta. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde?

—Por supuesto que sí. ¡Es Chloe!

—¿Quieres chardonnay, Chlo? Creo que antes estabas bebiendo pinot; pero, de verdad, ¿en qué se diferencian?

Pasan los minutos, o tal vez las horas. Cada vez que entro en una nueva parte de la casa, otra persona se acerca con palabras de felicitación y una copa nueva, y una combinación diferente de las mismas preguntas fluye con más rapidez que las botellas que se apilan en el rincón.

—¿Esto puede contar como “tomar algo pronto”?

Me doy la vuelta y veo a Shannon de pie detrás de mí, con una amplia sonrisa. Se ríe, me abraza y planta un beso en la mejilla como hace siempre; sus labios se quedan pegados a mi piel. Recuerdo el correo electrónico que me envió esta tarde.

P.D.: ¿Tomamos algo pronto? ¡Necesito detalles sobre el inminente GRAN DÍA!

—Mentirosilla —digo, y trato de contener las ganas de limpiar los restos de lápiz labial que quedaron en mi mejilla.

—Soy culpable —admite con una sonrisa—. Tenía que asegurarme de que no sospecharas nada.

—Bueno, misión cumplida. ¿Cómo está la familia?

—Todos bien—contesta Shannon mientras hace girar el anillo en su dedo.

—Bill fue a la cocina a servirse otra copa. Y Riley…

Contempla alrededor de la habitación; sus ojos atraviesan el mar de cuerpos que se mueven como olas. Parece encontrar a quien busca y sonríe, sacudiendo la cabeza.

—Riley está en el rincón, con su móvil. Lo de siempre.

Me vuelvo y veo a una adolescente encorvada en una silla y tecleando furiosamente en su iPhone. De pelo castaño claro, lleva un vestido rojo corto y zapatillas deportivas blancas. Parece increíblemente aburrida y no puedo evitar reírme.

—Bueno, tiene quince años —interviene Patrick.

Miro a mi lado y Patrick está de pie allí, sonriendo. Se acerca, me rodea la cintura con el brazo y me besa la frente. Siempre me ha maravillado la forma en la que se desliza en cualquier conversación con tanta facilidad y deja caer una frase acertada, como si siempre hubiera estado allí.

—Y que lo digas —replica Shannon—. Está castigada, por eso la hemos arrastrado con nosotros. No le hace ninguna gracia que la hayamos obligado a pasar el rato con un grupo de viejos.

Sonrío, mis ojos siguen fijos en la chica, en la forma en la que se retuerce el pelo distraídamente alrededor de un dedo, cómo se muerde el lado del labio mientras analiza el texto que acaba de aparecer en su teléfono.

—¿Por qué está castigada?

—Por escaparse —explica Shannon con un gesto de exasperación—. La descubrimos huyendo por la ventana de su habitación a medianoche. Hizo una cuerda con las sábanas, igual que en las malditas películas. Menos mal que no se rompió el cuello.

Vuelvo a reír y me llevo la mano a la boca abierta.

—Os juro que cuando Bill y yo estábamos saliendo y me dijo que tenía una hija de diez años, no le di mucha importancia —susurra Shannon sin quitarle la vista a su hijastra—. Sinceramente pensé que había tenido suerte. Una niña a la carta, sin toda la parte de los pañales sucios y los llantos toda la noche. Era un encanto. Pero es increíble cómo en el momento en el que se convierten en adolescentes, todo cambia. Se transforman en monstruos.

—No durará toda la vida —la consuela Patrick con una sonrisa—. Un día, esto será un recuerdo lejano.

—Dios, eso espero. —Shannon se ríe y bebe otro trago de vino—. Realmente es un ángel, ¿sabes?

Ahora me está hablando a mí, pero hace una señal en dirección de Patrick y le da un golpecito en el pecho.

—Haber organizado todo esto. No creerías el tiempo que le llevó reunir a todos en un solo lugar.

—Sí, lo sé —contesto—. No lo merezco.

—Menos mal que no renunciaste una semana antes, ¿no?

Me da un codazo y sonrío, con el recuerdo de nuestro primer encuentro tan nítido como siempre. Fue uno de esos encuentros fortuitos que podrían no haber significado nada. Chocar contra un hombro expuesto en el autobús, mascullar un simple “perdón”antes de que cada uno siga su camino. Pedir prestado un bolígrafo al hombre en el bar cuando el tuyo se queda sin tinta o correr con el monedero que ha quedado en el fondo de un carro de supermercado hasta el coche aparcado fuera antes de que se aleje. La mayoría de las veces, estos encuentros no conducen a nada más que una sonrisa y una palabra de agradecimiento.

Pero a veces conducen a algo. O quizás incluso a todo.

Patrick y yo nos habíamos conocido en el Hospital General de Baton Rouge; él entraba y yo salía. Más bien yo salía dando tumbos, con el peso del contenido de mi consultorio que amenazaba con romper el fondo de una caja de cartón. Habría pasado sin detenerme junto a él; la caja me tapaba la visión y caminaba con la cabeza gacha, siguiendo con la mirada mis pasos hacia la puerta principal. Habría pasado sin detenerme si no hubiera oído su voz.

—¿Necesitas ayuda?

—No, no —respondí mientras cambiaba el peso de un brazo a otro, sin dejar de avanzar. La puerta automática estaba a un metro de distancia, o menos. Mi coche estaba afuera, con el motor en marcha—. Yo puedo.

—Espera, deja que te ayude.

Oí pasos corriendo a mis espaldas y sentí que el peso se alivianaba cuando introdujo su brazo entre los míos.

—Dios mío —se quejó—. ¿Qué hay aquí dentro?

—Libros, en su mayoría.

Me aparté un mechón de pelo sudoroso de la frente mientras él se hacía cargo de la caja. Ese fue el primer vistazo que tuve de su cara: pelo rubio y pestañas del mismo color, dientes que eran producto de una ortodoncia adolescente costosa y quizá de un tratamiento de blanqueamiento o dos. Su camisa azul claro dejaba entrever sus bíceps abultados mientras levantaba el contenido de mi vida en el aire y lo ponía en equilibrio sobre su hombro.

—¿Te han despedido?

Giré la cabeza hacia él al instante; abrí la boca, dispuesta a corregirlo, hasta que él se volvió hacia mí y vi su expresión. Los ojos tiernos, que parecían suavizarse a medida que contemplaba mi rostro y lo recorría de arriba abajo. Me miraba como si estuviera mirando a un viejo amigo; sus pupilas se paseaban por mi piel, como si buscaran rastros de familiaridad en mis facciones. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice.

—Es una broma —aclaró, y volvió su atención a la caja—. Pareces demasiado feliz para que te hayan despedido. Además, ¿no debería haber unos guardias escoltándote y sujetándote de las axilas antes de arrojarte a la acera? ¿No es así como funciona?

Sonreí y dejé escapar una carcajada. Ya estábamos en el aparcamiento y él colocó la caja en el techo de mi coche antes de cruzar los brazos y volverse hacia mí.

—Dimití —afirmé. Las palabras resonaron en mí con una firmeza que, por un segundo, casi me hizo llorar. El Hospital General de Baton Rouge había sido mi primer trabajo, mi único trabajo. Mi compañera de tareas, Shannon, se había convertido en mi mejor amiga—. Hoy fue mi último día.

—Bueno, felicidades —dijo—. ¿Qué harás ahora?

—Voy a abrir mi propio consultorio. Soy médica psicóloga.

Silbó y metió la cabeza dentro de la caja sobre mi coche. Algo le llamó la atención y torció la cabeza con aire distraído. Luego se inclinó para coger un libro.

—¿Te gustan los asesinatos? —preguntó mientras inspeccionaba la cubierta.

Sentí un nudo en el pecho y mis ojos se desviaron enseguida a la caja. En ese momento recordé que junto a mis textos de psicología había pilas de libros sobre crímenes reales: El diablo en la ciudadblanca, A sangre fría, El monstruo de Florencia. Pero a diferencia de la mayoría de la gente, yo no los leía para entretenerme. Los leía para estudiar. Para intentar comprender, para diseccionar a todas esas personas que se cobran vidas como una forma de vida, y devoraba las historias en papel casi como si fueran mis pacientes, recostados en el sillón de cuero reclinable y susurrando sus secretos a mi oído.

—Se podría decir que sí.

—No es una crítica —precisó, y giró el libro en sus manos para que yo pudiera ver la cubierta, Medianoche en el jardín del bien y el mal, antes de abrirlo y empezar a pasar las páginas—. Me encanta este libro.

Sonreí con amabilidad, sin saber qué responder.

—Debería irme —comenté en vez de hacerlo. Hice un gesto hacia mi coche y extendí la mano—. Gracias por tu ayuda.

—El placer fue mío, ¿doctora…?

—Davis —contesté—. Chloe Davis.

—Bueno, doctora Chloe Davis, si alguna vez necesitas mover más cajas… —Buscó en su bolsillo trasero y extrajo su billetera para sacar una tarjeta comercial y deslizarla entre las páginas abiertas. Cerró el libro y me lo entregó—. Ya sabes dónde encontrarme.

Me sonrió y me guiñó un ojo antes de darse la vuelta y entrar en el edificio. Cuando las puertas automáticas se cerraron detrás de él, miré el libro que tenía en las manos y pasé los dedos por la cubierta brillante. Había un pequeño espacio entre las páginas donde había quedado la tarjeta y metí la uña para abrirlo. Bajé la mirada y sentí una extraña opresión en el pecho cuando mis ojos leyeron el nombre.

De alguna manera, supe que no sería la última vez que vería a Patrick Briggs.

CAPÍTULO 5

Me disculpo con Shannon y Patrick y salgo por la puerta corredera. La cabeza me da vueltas para cuando llego al porche trasero con mi copa llena de la cuarta variedad de vino que probé hasta ahora. Las interminables conversaciones triviales me zumban en los oídos y la cantidad de vino que me he bebido me zumba en el cerebro. Todavía hace mucho calor afuera, pero la brisa me refresca. La casa se estaba volviendo sofocante, con las paredes que exhalaban el calor de los cuerpos ebrios de cuarenta personas.

Me dirijo a la mesa de picnic, donde grandes cantidades de cangrejos, maíz, salchichas y patatas siguen humeando sobre papel de periódico. Dejo mi copa de vino, tomo un cangrejo y lo retuerzo; el jugo de la cabeza se desliza por mi muñeca.

Entonces oigo movimiento a mis espaldas: pasos. Y una voz.

—No te asustes, soy yo.

Me vuelvo y mis ojos se adaptan en la oscuridad al cuerpo que tengo delante. La punta rojo cereza de un cigarrillo brilla entre sus dedos.

—Sé que no te gusta que te sorprendan.

—¡Coop!

Dejo caer el cangrejo sobre la mesa y camino hacia mi hermano; le rodeo el cuello con los brazos e inspiro su característico olor. Nicotina y chicle de menta. Estoy tan sorprendida de verlo que paso por alto el comentario sobre la fiesta sorpresa.

—Hola, hermanita.

Retrocedo para inspeccionar su rostro. Parece más viejo que la última vez que lo vi, pero eso es normal en Cooper. Parece que envejece años en cuestión de meses; sus sienes se están volviendo canosas y las arrugas de preocupación en su frente se hacen más profundas con cada día que pasa. Pero, aun así, Coop es uno de esos hombres que parecen volverse más atractivos con la edad. En la universidad, mi compañera de cuarto se había referido a él una vez como un zorro plateado cuando su nuca comenzó a motearse de un vello entrecano. Por alguna razón, eso se me quedó grabado. Era una descripción bastante acertada. Cooper se ve maduro, elegante, reflexivo, tranquilo. Como si hubiera visto más del mundo en treinta y cinco años de lo que la mayoría de la gente ha visto en su vida. Le suelto el cuello.

—¡No te vi allí dentro! —exclamo, con un tono más alto de lo que pretendía.

—Es que te tenían acaparada —responde, riendo. Da una última calada antes de dejar caer el cigarrillo al suelo y apagarlo con el pie—. ¿Qué se siente cuando cuarenta personas se arremolinan a tu alrededor?

Me encojo de hombros.

—Como si estuviera practicando para la boda, supongo.

Su sonrisa flaquea un poco, pero se recobra enseguida. Los dos lo ignoramos.

—¿Dónde está Laurel? —pregunto.

Se mete las manos en los bolsillos y mira más allá de mis hombros con expresión distante. Ya sé lo que se viene.

—Lo hemos dejado.

—Siento oírlo —confieso—. Me gustaba. Parecía agradable.

—Sí —asiente con la cabeza—. Lo era. A mí también me gustaba.

Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el murmullo de las voces dentro. Ambos entendemos lo complejo que es entablar relaciones después de pasar por lo que hemos pasado; entendemos que, la mayoría de las veces, simplemente no funcionan.

—Cuéntame entonces, ¿estás contenta? —pregunta, y mueve la cabeza en dirección de la casa—. ¿Con la boda y todo eso?

Me río.

—¿Y todo eso? Tienes una gran habilidad con las palabras, Coop.

—Sabes a qué me refiero.

—Sí, sé a qué te refieres. Y sí, estoy contenta. Deberías darle una oportunidad.

Cooper me mira y entrecierra los ojos. Me balanceo un poco.

—¿De qué estás hablando? —pregunta.

—De Patrick —preciso—. Sé que no te cae bien.

—¿Qué te hace decir eso?

Ahora soy yo quien entrecierra los ojos.

—¿De verdad vamos a hacer lo mismo otra vez?

—¡Me cae bien! —asegura, y levanta las manos en señal de rendición—. ¿Me puedes recordar de nuevo a qué se dedica?

—Vende drogas medicinales.

—¿Vende drogas? —se burla—. ¿En serio? No parece ese tipo de persona.

—Medicinales, drogas medicinales —puntualizo.

Cooper se ríe, saca el paquete de cigarrillos del bolsillo y se mete otro entre los labios. Me ofrece y niego con la cabeza.

—Eso tiene más lógica —concede—. Esos zapatos lustrados no son de alguien que vende drogas en una esquina.

—Vamos, Coop —lo regaño, y me cruzo de brazos—. Esto es justamente de lo que estoy hablando.

—Solo creo que es demasiado rápido —replica, y enciende su mechero. Lleva la llama al cigarrillo e inspira—. ¿Hace cuánto que os conocéis… un par de meses?

—Un año —lo corrijo—. Hace un año que estamos juntos.

—Os conocéis desde hace un año.

—¿Y?

—¿Cómo puedes conocer a alguien tan bien en un año? ¿Te ha presentado a su familia?

—Bueno, no —reconozco—. No tienen una relación cercana. Pero vamos, Coop. ¿Realmente vas a juzgarlo por su familia? Tú deberías ser el último en hacer algo así. Las familias son una mierda.

Cooper se encoge de hombros y da otra calada en lugar de responder. Su hipocresía me pone furiosa. Mi hermano siempre ha tenido esta forma displicente de irritarme, de persistir hasta dejarme en carne viva. Y lo que es peor, actúa como si ni siquiera lo intentara. Como si no se diera cuenta de lo hirientes que son sus palabras, de lo mucho que duelen. Tengo el repentino deseo de devolverle el daño.

—Mira, siento que las cosas no hayan funcionado con Laurel, ni con nadie, ya puestos, pero eso no te da derecho a estar celoso —le reprocho—. Si te permitieras abrirte a la gente en lugar de ser un idiota todo el tiempo, te sorprendería lo que puedes aprender.

Cooper se queda callado y sé que he ido demasiado lejos. Creo que es el vino. Me está volviendo anormalmente atrevida. Anormalmente mala. Cooper da una fuerte calada a su cigarrillo y exhala el humo. Suspiro.

—No quise decir eso.

—No, tienes razón —conviene, y camina hacia el borde de la terraza. Se apoya en la barandilla y cruza una pierna delante de la otra—. Lo admito. Pero el tipo acaba de organizarte una fiesta sorpresa, Chloe. Tienes miedo de la oscuridad. Joder, tienes miedo de todo.

Tamborileo los dedos contra mi copa de vino.

—Apagó todas las luces de la casa y les pidió a cuarenta personas que gritaran cuando tú entraras. Casi te mata de un susto. Vi cómo tu mano salió volando al interior de tu bolso. Sé lo que ibas a hacer.

Guardo silencio, avergonzada de que se haya dado cuenta de eso.