9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

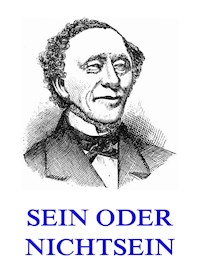

Andersens Roman aus dem Jahr 1837 erzählt die bewegende Geschichte zweier unterschiedlicher Temperamente und Lebensentwürfe. Da ist zum einen der arme Schneidersohn Christian, der von einem ruhmreichen Leben als Musiker träumt, aufgrund seiner Herkunft aber am Ende nur ein unbedeutender Spielmann wird. Und da ist zum anderen die selbstbewusste Naomi, Christians leidenschaftliche Antipodin aus wohlhabendem Haus, in die Christian hoffnungslos verliebt ist, die ihr eigenes Glück aber in der Welt von Adel und Libertinage zu finden hofft. Dem wechselhaften Schicksal beider Figuren folgt der Roman von Kopenhagen bis Rom, von Wien bis Paris und entfaltet dabei ein detailliertes Bild seiner Zeit. Eindrucksvoll zeigt die Neuübersetzung dieses Romans, dass Hans Christian Andersen nicht nur ein meisterhafter Märchenerzähler, sondern auch ein bedeutender Romanautor ist, der weltläufiges Erzählen mit bitterer Sozialkritik verbindet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 533

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Hans Christian Andersen

Nur ein Spielmann

Roman

Aus dem Dänischen von Bernd Kretschmer

FISCHER E-Books

Mit einem Nachwort von Johan de Mylius

Inhalt

Meinen wahren, Anteil nehmenden Freunden,

den Dichtern

B. S. Ingemann und J. C. Hauch

gewidmet

Erster Teil

I

Unter den, an zwei Stunden im Umfang haltenden Ruinen zeichnet sich vor allen der grosse Tempel aus, dessen Porticus fast vollständig erhalten ist. – Es macht eine fast rührende Wirkung, auf der Spitze des Giebelfeldes, grade über dem Kopf des steinernen Adlers, jetzt ein Storchnest zu sehen. Schade nur, dass seine Bewohner in dieser Zeit eben ihre Sommervillagiatura in Europa bezogen hätten, so dass vielleicht einer meiner freundlichen Leser dort die Besitzer gravitätisch umhersteigen sah, während mir nur das leere Nest zu betrachten blieb.

Semilasso in Africa[1]

Wenn der Schnee schmilzt und die Wälder zu grünen beginnen, kehren die Störche von ihrer langen Reise zurück. Sie sind im fernen Afrika gewesen, haben aus den Wassern des Nils getrunken und sich auf den Pyramiden ausgeruht. Die Bewohner der Küsten Siziliens und des Kap Miseno[2] in Italien sagen, dass in jedem Jahr zu einer bestimmten Zeit die Störche in großen Schwärmen über das Meer kommen und sich dort auf den Berghängen ausruhen, sodass sie diese ganz bedecken; mit einem Mal fliegen sie auf, fort nach Norden, über den Schnee und die Wolken der Alpen, wo die große Schar sich in kleine Schwärme aufteilt. Der kleinste wie auch der größte Schwarm steuert dem Land zu, in dem er zu Hause ist. Es ist gerade nicht die kleinste Schar, die dem kleinen Dänemark zufliegt. Jeder einzelne Vogel kennt die Meeresbucht, die er zu erreichen versucht, kennt den Saum des Waldes und den weißen Schornstein auf dem gezackten Giebel des Herrenhauses, wo das Nest auf ihn wartet. Sonderbare, geheimnisvolle Vögel! Auf euren Rücken reitet der Gott des Frühlings in das Land, und die Wälder werden grüner, das Gras üppiger, die Luft wärmer!

Ein solches Storchenpaar war zurückgekehrt, sein Nest stand hoch auf einem Speicher am Rande der Stadt Svendborg. Sie waren sehr emsig; einen auf dem Feld gefundenen, fast drei Ellen langen Strohhalm trugen sie zum Nest hinauf, das ausgebessert werden musste. Dieses geschäftige Treiben wurde beobachtet und war Gegenstand eines Gesprächs in dem nahe gelegenen kleinen Hof. Das Einzige etwas Eigentümliche an dem Mann dort war ein großer, dunkler Schnurrbart und eine blaue, halb heruntergestülpte Mütze. Er lehnte sich auf den Sims des offenen Fensters. Drinnen, am Tisch, saß eine ebenso kräftige Gestalt; dem dunklen Haar hätte ein Soldatentschako besser gestanden als die weiße Mütze, die es jetzt bedeckte; ein Säbel hätte sich in der Hand besser ausgenommen als die Nähnadel, die jetzt zwischen den Fingern spielte. Der Mann draußen vor dem Fenster war Feldwebel, der Mann drinnen am Tisch Schneidermeister. Ein kleiner Junge drückte sich die Nase an der Fensterscheibe platt, um die Störche zu sehen, von denen sie sprachen.

»Seltsame Tiere!«, sagte der Feldwebel und strich sich dabei den Schnurrbart. »Nicht für einen Monatssold würde ich auf einen von ihnen schießen! Wo sie ihr Nest bauen, da bringen sie Glück, deshalb sind sie auch zu dem Juden geflogen!«

»Sie nisten zwar auf dem Haus des Juden«, erwiderte der Schneider, »aber wir bekommen doch ihre Abgaben! Jedes Jahr liefern sie ihren Zehnten ab, in einem Jahr ist es ein Ei, im anderen Jahr ein Junges. Sie picken ihm mit ihren Schnäbeln in den Nacken, dass es aussieht wie der Stich mit einem Pfriem, und dann aus dem Nest mit ihm! Es ist übrigens ein wahres Schauspiel, mit anzusehen, wie sie die Jungen füttern oder sie fliegen lehren. Beim Füttern beweisen die Alten besondere Kunstfertigkeit. Sie stehen aufrecht im Nest, legen den Hals nach hinten über den Rücken und den Schnabel in Richtung Schwanz, genau wie der Gaukler, wenn er sich hintenüberbeugt, um einen Silberschilling vom Fußboden aufzuheben. Erst ziehen sie den Hals ein, dann stoßen sie ihn zurück und würgen niedliche kleine Frösche und junge Schlangen aus, mit denen die Kleinen gefüttert werden. Am lustigsten aber ist es, wenn man zusieht, wie sie die Jungen das Fliegen lehren. Das Manöver findet auf dem Dachfirst statt. Dort bewegen sich die Kleinen dann wie Seiltänzer auf dem Seil, balancieren mit den Flügeln und beginnen mit kleinen Sprüngen, da ihre Körper noch schwerfällig sind. Jedes Jahr, wenn ich die Störche von ihrer weiten Reise zurückkehren sehe, ist es mir, als wäre ich selbst erst vor kurzem von meiner großen Wanderung heimgekommen; dann steigen viele alte Erinnerungen in mir auf; ich denke an die hohen Berge, über die ich geklettert bin, an die prächtigen Städte, wo die Häuser wie Schlösser aussahen und die Kirchen einen Reichtum besaßen wie die Schatzkammer eines Kaisers. Ja, es ist schön in fremden Ländern!«, seufzte er. »Dort ist fast das ganze Jahr über Sommer. Der Herrgott hat uns wirklich als Stiefkinder behandelt! – aber was ich sagen wollte! – wir sprachen von den Störchen. Man kann die Eigentümlichkeiten, die man bei diesen Tieren beobachtet, doch nie so recht ergründen. Bevor sie fortziehen, versammeln sie sich immer an verschiedenen Stellen im Land. Ich habe sie bei Qværndrup[3] gesehen, Hunderte von ihnen, sie hielten ein richtiges Manöver ab. Sie klapperten alle auf einmal mit dem Schnabel, man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. Sie sprachen wohl von der Reise. Sie hielten Rat, und auf einmal stürzte der größte Schwarm über einige Tiere her und tötete sie; ein halbes Dutzend blieb dort auf der Strecke. Man sagt, es seien die Kranken und Schwachen, die nicht genügend Kraft für die lange Reise haben, die von den anderen deshalb getötet werden. Der ganze Schwarm steigt in die Höhe und führt hoch in der Luft Wendungen wie ein Bohrer aus. Mein Gott, wie hoch sie hinaufsteigen! Sie gleichen einem Mückenschwarm und verschwinden. Der Dotter in ihren Eiern ist so rot wie Feuer und Blut. Man sieht, dass ein Sonnenvogel es gelegt hat, denn ein Junges aus den warmen Ländern liegt darin.«

»Hat der Storch mich auch aus den warmen Ländern gebracht?«, fragte plötzlich der kleine Junge, der fortwährend das Gesicht gegen die Fensterscheibe gepresst, jedoch jedes Wort gehört hatte.

»Aus dem Mühlteich hat er dich gefischt!«, erwiderte der Vater. »Du weißt ja, dass die kleinen Kinder aus dem Mühlteich geholt werden!«

»Aber die haben ja nichts an!«, sagte der Junge. »Wie kann der Storch denn sehen, welche die Jungen und welche die Mädchen sind?«

»Deshalb unterläuft ihm ja auch so oft ein Fehler«, sagte der Feldwebel. »Wenn wir einen Jungen erwarten, bringt er uns ein Mädchen!«

»Sollten wir nicht vom Storch zur Lerche übergehen?«, unterbrach der Schneider und nahm eine blaue Flasche (eine so genannte Lerche) von der Kommode, die mit Kanne und Tassen verziert war, in deren Mitte eine herausgeputzte Puppe saß, wie man in den katholischen Ländern die Muttergottes dargestellt findet.

»Die Mutter Maria sitzt gut da!«, sagte der Feldwebel und zeigte auf die Puppe. »Ihr habt sie wohl selbst angefertigt?«

»Der Kopf ist aus Österreich«, antwortete der Schneider und schenkte ein, »die Kleider habe ich selbst genäht. Sie erinnert mich an meine Jugendreisen. Ein solches Bild hatten die Kinder auf einem Tisch vor der Tür, kleine Lichter brannten davor, und dann bettelten sie die Vorbeigehenden an: ›Es ist Madonnas Geburtstag!‹ sagten sie. – Aber hier, seht Euch einmal mein Verwandlungsbild an. Das habe ich selbst gemacht.« Er zeigte auf ein schlecht gezeichnetes, koloriertes Bild in einem großen Rahmen. »Das ist Doktor Faust in seinem Studierzimmer. Auf der einen Seite steht seine Zimmeruhr, sie zeigt zwölf, auf der anderen Seite liegt die Bibel. Zieht nun an diesem Band links! Seht Ihr, die Uhr verwandelt sich in den Teufel, der ihn verführen will. Jetzt ziehen wir an diesem Band, und die Bibel öffnet sich, der Engel kommt aus den Seiten hervor und spricht die Worte des Friedens.« Es geschah genauso wie er sagte, und bei jeder Figur wurde ein Vers sichtbar, der die Versuchung des Teufels und die Warnung des Engels beschrieb. Der Schneider zog wieder an dem rechten Band, und der Engel stieg in die Bibel hinein, die sich schloss; der Teufel blieb bei Faust zurück.

»Potztausend!«, rief der Feldwebel aus. »Das habt Ihr selbst erfunden? Ihr solltet nicht Schneider sein, Ihr habt wirklich Köpfchen!«

»Dieses Bild habe ich selbst nach einem ähnlichen anderen geschaffen, das ich einst in Deutschland gesehen habe. Die Mechanik habe ich erfunden. Die Geschichte selbst, von Faust, dem Zauberkünstler, stammt auch nicht von mir; ich sah sie auf meinen Reisen. Es war ein Puppentheater. Der Engel stieg aus der Bibel hervor und warnte den Doktor Faust, aber die Uhr verwandelte sich in den Teufel, der Macht über den Doktor bekam, als der Engel ging und das Buch sich schloss. Derselbe Faust hatte einen Famulus[4], wie sie ihn nennen, der kannte den ganzen Vertrag und war selbst vom rechten Weg abgekommen, besann sich aber beizeiten; arm und elend sah man ihn im letzten Akt, wie er als Nachtwächter in der Stadt herumging, wo der reiche Faust wohnte; er wusste, dass, wenn er ›Zwölf‹ ausrufen würde, der Teufel kommen und seinen Herrn holen würde. Man hörte die Uhr schlagen, der Famulus faltete die Hände über der Brust: ›Die Glocke hat …‹, rief er, holte tief Atem, aber ›Zwölf‹ konnte und wollte er nicht sagen, sondern flüsterte nur – ›geschlagen!‹ Es half nichts, Faust fuhr, auf einer roten Lohe reitend, zum Fenster hinaus!«

»Ihr seid nicht dazu geschaffen, am Tisch zu sitzen!«, sagte der Feldwebel. »Ihr lebt ja doch nur für das Reisen und Wandern. Das Feld der Ehre wäre genau das richtige Leben für Euch! Vorwärts! Marsch! Das Ehrenzeichen an die Brust! Bevor das Jahr um ist, seid Ihr schon Feldwebel!«

»Und die Frau und der Junge?«, sagte der Schneider. »Er sollte wohl als Pfeifer mitgehen und sie als Marketenderin? Das wäre kein Leben für sie. Nein, ledig und frei muss man sein, dann gehört einem die Welt! Das war ein Leben in den fünf Jahren, in denen ich mein eigener Herr war! Seht Ihr, Feldwebel, ich war erst neunzehn Jahre alt, hatte weder Vater noch Mutter, keine Liebste! Faaborg[5] ist eine nette Stadt, da wurde ich geboren, da ging ich in die Lehre. Die Maria des Nachbarn war schon ein erwachsenes Mädchen, als ich noch als Junge galt, deshalb machte es mich stolz, dass das hübsche, erwachsene Mädchen, mit der so viele gern ›gut Freund‹ sein wollten, mir die Hand reichte und mich so schelmisch anlachte; aber dass sie meine Liebste werden könnte, so weit wagte ich nicht zu denken! Ich wollte reisen, sobald ich Geselle sein würde; ich wollte die Welt sehen, von der ich in Beschreibungen gelesen hatte. Als daher das Gesellenstück angenommen und meine Sparpfennige gezählt waren, wurde gleich der Ranzen geschnürt, und dann sagte ich den guten Freunden Lebewohl. Nun ist es so in Faaborg, dass die Kirche an dem einen und der Turm am anderen Ende der Stadt steht. Ich ging am Abend an dem Turm vorbei, wo ich Maria traf. Sie legte ihre Hände um meinen Kopf und küsste mich mitten auf den Mund. Es war wie Feuer, nie mehr ist mir seitdem ein Kuss so durch Mark und Bein gegangen; ich wünschte, die ganze Stadt hätte es gesehen. Aber wir beide waren ganz allein. Ich blickte zum Turm hinauf. Da war kein Wächtergang, nur einer, den sie auf die Mauer gemalt haben; zwei Wächter sind dort dargestellt, in natürlicher Größe und in Farbe; sie sind dort immer noch zu sehen, denn die Farbe wird immer wieder aufgefrischt. Wie wünschte ich mir, sie wären lebendig gewesen! Allerdings konnte ich es nicht lassen, in meinem Herzen zu sagen ›Ihr habt gesehen, wie das schönste Mädchen der Stadt mich geküsst hat!‹«

»Habt Ihr Euch verlobt?«, fragte der Feldwebel.

»Nein, bis dahin hat es noch lange gedauert! Ich wurde blutrot im Gesicht, war aber frohen Sinnes, und die Reise ging weit vergnügter vonstatten! Fünf Jahre lang reiste ich von Land zu Land. Ehrliche Leute, brave Meister habe ich gefunden, aber ich hatte immer eine Unruhe in mir!«

»Und durch den Kuss, den Ihr von Maria bekamt, habt Ihr Blut geleckt und Geschmack an den Mädchen gefunden?«

»Nun, ich will mich nicht besser machen, als ich bin; aber es ist wahr. Als ich im Ausland zum ersten Mal meine Arme um den Körper eines Mädchens schlang und wiedergeküsst wurde, musste ich an Maria denken, und das auf eine ganz sonderbare Weise! Es war geradezu, als würde sie zusehen, und das Blut stieg mir ins Gesicht! Nie bin ich mir im Ausland als Fremder vorgekommen. Oft, wenn ich einige Wochen in einer Stadt gewesen war, kam es mir vor, als hätte ich immer dort gelebt, als hätte ich die Kameraden immer gekannt und ihre deutschen Lieder mit ihnen gepfiffen. Nur wenn ich etwas sah, was mich in Erstaunen versetzte, wie der alte Stephansdom in Wien oder die hohen, von Wolken umgebenen Berge, zu deren Fuß sich eine Fruchtbarkeit wie im üppigsten Küchengarten ausbreitete, dann stand Faaborg vor mir, mit allen guten Bekannten; und während mir über die Pracht der Welt fast die Tränen in die Augen stiegen, dachte ich unwillkürlich an den Turm in Faaborg mit dem gemalten Wächtergang und den abgebildeten Wächtern, die gesehen hatten, dass Maria mich küsste, und dann schien mir, es könnte hier noch schöner für mich sein, wenn nur der alte Turm hier stände und Maria darunter in dem bunten Mieder und grünen Rock. Ich pfiff dann ein Lied, und meine Munterkeit war wieder da! Heisa! So wanderte ich mit den Kameraden weiter in die Welt hinaus!«

»Aber hier zu Hause ist es doch auch schön!«, unterbrach der Feldwebel.

»Ja, hier ist es schön, wenn die Obstbäume blühen, wenn die Kleefelder wie ein Potpourri duften! Aber Ihr solltet sehen, wenn man erst über die hohen, blauen Berge ist, die Alpen, wie sie genannt werden, das ist wie ein großer Park; der sticht den gräflichen Park in Glorup[6] aus, das übertrifft jede königliche Anlage in den nördlichen Ländern! Marmor, weiß wie Zucker, brachen sie aus den Bergen, und die Trauben hängen da, groß und saftig, wie bei uns die Pflaumen. Drei Jahre war ich dort; dann kam ein Brief von meiner Nichte in Horne[7], und unten am Rand stand ›Maria lässt grüßen und bittet, nicht vergessen zu werden!‹ Sie hatte es selbst geschrieben. Mir wurde ganz weich ums Herz dabei, ich spürte, dass es Liebe bei mir war, und da hatte ich keine Ruhe mehr; ich bekam Sehnsucht, ich musste und wollte nach Haus! Manche Nächte ging ich auf einsamen Straßen, vorbei an großen Klöstern, durch enge Städte, über Berge und durch Täler; dann hörte ich wieder die dänische Sprache, sah die Turmspitze der Kirche von Horne, die Heidehügel bei Faaborg – und als ich bei Maria um ihre Hand anhielt, sagte sie Ja. Jetzt gehe ich nicht mehr auf Reisen! Jetzt schaue ich mir die Störche an, wenn sie in die Ferne reisen und wieder heimkommen. Bisweilen habe ich nicht so gute Laune, aber dann hat Maria ihre eigene Art, mir den Kopf wieder zurechtzurücken; einmal im Sommer segeln wir auch hinüber nach Thorseng[8] und spazieren dort ein wenig herum. Das ist ja auch Reisen! Die langen Touren, ja, die kann der Junge einmal unternehmen, wenn er groß ist. In ihm steckt Leben, Feldwebel!«

»Und deshalb soll er auch etwas von dem Klaren bekommen!«, antwortete dieser und reichte ihm ein halb volles Glas. Der Kleine ergriff es mit beiden Händen und trank, dass ihm die Tränen in die Augen traten.

»Da kommt die Madame!«, rief der Feldwebel, als die Mutter eintrat. Die üppige Figur, die großen braunen Augen konnten ein Herz schon aus dem Süden zurücklocken. Ein ziemlich strenger Blick traf ihren Mann, ein kurzer, aber freundlicher Gruß galt dem Feldwebel, der ihr auf die Schulter klopfte. »Ich habe die ganze Liebesgeschichte gehört!«, sagte er. »Der Meister hat sie mir von Osten nach Westen erzählt.«

»Ja, er hat ja auch nichts anderes zu tun!«, antwortete sie knapp und legte ihr Halstuch in die Schublade der Kommode. »Er hätte dort bleiben sollen, wo es doch so schön war! Herrgott, was will er denn hier! Mal ist es ihm zu kalt, mal regnet es zu viel! Ich sage auch immer: Nun reise doch! Niemand hält dich auf! Ich werde schon zurechtkommen, und für den Jungen werde ich wohl auch noch das tägliche Brot verdienen können!«

»Maria«, sagte der Mann, »das meinst du doch nicht wirklich! Wäre ich nicht zurückgekommen, wärst du vielleicht immer noch nicht verheiratet.«

»An jedem Finger hätte ich zehn haben können! Der Sohn des Bauern in Ørebæk[9] hatte schon vor dir um meine Hand angehalten, aber damals war ich eine Närrin, so wie wir Frauenzimmer halt sind!«

»Du hast es aber nicht bereut, Maria!«, sagte der Mann liebevoll und schmiegte seine Wange an ihre. Sie küsste ihn, lachte und ging in die Küche, wo bald der Fisch für eine kleine Familienmahlzeit brutzelte.

II

Dann gingen sie[10] zwischen Blumen, –

Und umarmten sich,

Und bebten heftig vor Freude.

Oehlenschläger

In den Kleinstädten hat üblicherweise jedes Haus einen kleinen Garten, dieses Haus jedoch hatte keinen, aber man musste doch einen haben, wenigstens so groß, um etwas Schnittlauch und Portulak[11] anzupflanzen. Den hatte man auch tatsächlich angelegt; er war, wenn man ihn so bezeichnen darf, einer der Hängenden Gärten des Nordens, wie sie die Armen besitzen. Ihr Garten bestand aus einer großen Holzkiste, die mit Erde gefüllt war; man hatte sie hoch oben auf der Rinne zwischen den Nachbarhäusern aufgestellt, sodass die Enten keinen Schaden anrichten konnten.

Sollte dann etwas gepflückt werden, musste die Leiter her, die in der Küche zwischen dem Tellerregal und dem Kamin aufgestellt wurde; einer hielt die Leiter, während der andere auf ihr zur Decke hochstieg, wo man durch die Luke mit dem Oberkörper die Kiste erreichen konnte.

Es war jedes Mal ein Fest für den kleinen Jungen, dort hinaufzukommen; einmal durfte er sogar, zwischen den Händen der Mutter aus der Luke schwebend, sich mit den Füßen auf den Rand der Kiste stellen.

»Wir haben vielleicht ebenso viel Freude an unserem bisschen Grün«, sagte Marie, »wie der Jude an seinem prächtigen Garten!«

»Aber den würden wir schon gern haben!«, erwiderte der Mann. »Herrlich und voller Blumen soll er sein! Seltene Gewächse, wie in keinem anderen Garten in Svendborg. Und an den Sommerabenden, wenn der Wind herüberweht, kann man den Jasmin riechen. Oft habe ich Lust gehabt, die Leiter an das Dach zu stellen, zum Storchennest hinaufzuklettern und in den Garten hinunterzusehen. Maria, die herrliche Pappel, die hoch über das Dach hinausragt, kann in mir bisweilen ganz sonderbare Gedanken erwecken. In den Sommernächten, wenn der Vollmond scheint, sticht sie so dunkel gegen die blaue Luft ab, dass mir scheint, ich sähe die großen Zypressen in Italien. Oft, wenn du schliefst, bin ich aufgestanden und habe das Fenster geöffnet; wehte dann eine milde Luft mit Jasminduft zu mir herüber, dann stellte ich mir vor, ich wäre ganz weit weg in dem schönen Italien.«

»Muss ich mir dieses Geschwätz schon wieder anhören!«, sagte Maria und zog sich zurück; der kleine Junge aber hörte mit großen Augen dem Vater zu. Wie gern wollte er nicht auch mit den Störchen in fremde Länder fliegen, ja, wie glücklich würde er sein, wenn er nur in dem Nest sitzen und in den Garten des Juden hinunterschauen könnte. Es war eine geheimnisvolle Welt. Einmal war er mit seiner Mutter dort im Haus zum Laubhüttenfest[12] gewesen; nie würde er die grüne Wölbung aus Tannenzweigen und Spargelbüschen, den prächtigen Granatapfel unter der Decke und das feine, ungesäuerte Brot vergessen. An den langen Winterabenden las der Vater aus Tausendundeiner Nacht vor, und seine eigenen Reisen klangen in den Ohren des Jungen ebenso abenteuerlich; der Storch war für ihn ein Wundertier, wie der Vogel Roch[13], und der Garten des Juden, den er nie gesehen hatte, war für ihn ein Hesperien[14] und Scheherazades Zuhause mit dem goldenen Springbrunnen und dem sprechenden Vogel.

Es war Juli. Der Kleine spielte in dem leeren Torfschuppen, der die Grenze zwischen seinem Zuhause und seiner Feenwelt bildete. In der Ecke hatten sich einige Steine gelöst; der Kleine legte sich nieder und guckte durch die Fugen, aber alles, was er sah, waren nur die grünen Blätter, die die Sonne transparent machte. Mit bebender Hand, als sei es ein Mysterium, das er enthüllen wollte, wagte er einen Mauerstein herauszuziehen; der darüber liegende glitt schief herab; das Herz des Jungen pochte, er wagte sich nicht zu rühren. Nach kurzer Zeit fasste er wieder Mut. Die Öffnung war größer, doch konnte er nicht mehr überblicken als einen Fleck von der Größe eines Erdbeerbüschels. Für die kindliche Phantasie jedoch lag hierin ein Reichtum, ein Anblick, wie ihn für den Erwachsenen der üppigste Obstbaum bietet, dessen Zweige von den reifen Früchten zu Boden gezogen werden. Die Erdbeerblätter waren groß und saftig, durch einzelne schienen die Sonnenstrahlen hindurch, andere hingegen lagen dunkel im Schatten, und inmitten dieser Üppigkeit hingen zwei große, rote Beeren, frisch und voll. Die Trauben Kanaans[15] hatten keine reichere Vorstellung von Fruchtbarkeit erweckt als diese beiden Beeren. In dem Anblick lag auch die Versuchung, sie zu pflücken, aber das konnte man nicht wagen! Den einen Stein aus der Mauer zu nehmen, war Sünde genug für den ersten Tag.

Am folgenden Nachmittag lagen die Steine immer noch unberührt da. Durch den Luftzug durch die Öffnung bewegten sich die grünen Blätter. Da waren ja die Beeren; er streckte die kleine Hand ängstlich aus, berührte die Beeren, ohne sie aber zu pflücken; doch als er die Hand wieder zurücknahm, legten sich die Finger um den grünen Stiel, gleichzeitig jedoch begegnete eine kleine Kinderhand der seinen; er zog seine Hand mit solcher Schnelligkeit zurück, dass einer der Steine herausglitt, er selbst sprang zur Seite; erst nach einigen erwartungsvollen Augenblicken wagte er sich wieder näher und guckte durch die vergrößerte Öffnung.

Ein Paar große braune Kinderaugen begegneten den seinen. Sie verschwanden ebenso schnell, kamen aber bald wieder zum Vorschein. Es war ein hübsches, kleines Mädchen; neugierig sah es ihn aus vorsichtiger Entfernung durch die Öffnung an.

Es war Naomi, die Enkelin des Juden, ungefähr ein Jahr jünger als der Junge. Er hatte sie schon früher oben am Fenster ihres Großvaters stehen sehen, da hatte sie gelbe Saffian[16]-Stiefelchen getragen, die einen unauslöschlichen Eindruck auf den Jungen gemacht hatten.

Die Kinder starrten sich eine Weile an.

»Kleiner Junge!«, sagte Naomi. »Du kannst ruhig zu mir hereinkommen! Mach das Loch größer!«

Und wie auf Befehl einer mächtigen Fee glitten noch zwei Steine heraus.

»Wie heißt du?«, fragte sie.

»Christian!«, antwortete der Junge und steckte den Kopf in den sonnenbeschienenen, duftenden Garten. Naomi schob die Zweige der Weinranken beiseite, die die Mauer reichlich beschatteten. Er stand im Land der Träume und betrachtete es versunken.

Ein Erwachsener würde hier nur einen hübschen, kleinen Garten in voller Blütenpracht gesehen haben, mit vielen seltenen Blumen, Wein, der sich die Wände hinaufrankte, einer Pappel und weiter weg zwei Akazien; wir müssen ihn aber so betrachten, wie der eintretende Junge ihn erblickte, wir müssen mit ihm den starken Blumenduft einatmen, die warmen Sonnenstrahlen fühlen, die reiche Pracht bewundern.

Üppige, breitblättrige Weinranken, duftendes Geißblatt und blaue und rote Winden schlängelten sich an den Wänden empor und bildeten eine Tapete. Ein Lustwäldchen aus Moosrosen schloss sich halbmondförmig um die prächtigsten Levkojen von seltener Größe und Farbenvielfalt, von schwarzblau bis schneefarben; ihr Duft schien jeden anderen zu verdrängen. Bei der Pappel, um die der dunkelgrüne Efeu seine festen Blätter schlang, stand die kleine Naomi mit den klugen Gazellen-Augen und dem braunen Teint, der auf die asiatische Abstammung deutete; das Blut aber leuchtete frisch und schön durch die runden Wangen, die von dem schwarzen Haar umwogt wurden. Ein dunkles Kleid mit einem Ledergürtel umschloss die hübsche Kindergestalt.

Sie zog ihn zu der Bank unter der Akazie hin, wo die blassroten Blüten in dichten Büscheln hingen. Die schönsten Erdbeeren mit saftigem Fruchtfleisch wurden verzehrt. Der Junge blickte um sich, in eine hesperische Welt[17] versetzt, die von der gewohnten Umgebung so weit entfernt zu sein schien; da klapperte hoch oben der Storch, und er erkannte das Nest und die Jungen, die dort standen und ihre klugen Augen auf ihn zu richten schienen.

Naomi nahm ihn an der Hand, und sie gingen in das kleine Lusthaus, das nur Platz für vier Personen bot, den Kindern aber wie ein großer Saal vorkam.

Ein einziges Fenster mit dunkelrotem Glas warf ein sonderbares Licht auf die bunte Tapete, wo Tiere, Vögel und Blumen sich ineinander verschlangen; ein Straußenei, das durch den roten Lichtschein eine seltsame Feuerfarbe erhielt, hing unter der Kuppel. Naomi zeigte auf die Fensterscheibe, Christian starrte hindurch, und draußen lag alles höchst wundersam beleuchtet; er musste an den brennenden Berg denken, von dem sein Vater erzählt hatte. Alles stand im Feuerglanz! Jeder Busch und jede Blume glühte, die Wolken erschienen wie Feuer in einer Feuerluft. Selbst der Storch, das Nest und die Jungen standen in Flammen.

»Es brennt!«, rief Christian, aber Naomi lachte und klatschte in die Händchen. Sobald die Kinder durch die offene Tür blickten, hatte alles wieder seine frische, grüne Farbe, ja diese schien sogar stärker zu sein, als wenn sie draußen im Grünen standen. Auch die Blumen zeigten sich in ihrer Farbenpracht, und der weiße Storch mit seinen roten Beinen stand wie immer da.

»Wollen wir Geldverkaufen spielen?«, sagte die kleine Naomi, wobei sie einen Grashalm durch zwei Blätter zog. Es stellte eine Waage dar. Gelbe, rote und blaue Blätter waren das Geld.

»Die roten sind die kostbarsten!«, sagte sie. »Du musst sie kaufen, aber du musst mir auch etwas dafür geben! Das soll ein Pfand sein! Du kannst mir deinen Mund geben! Wir spielen das nur, ich nehme ihn nicht wirklich. Du musst mir deine Augen geben!«

Sie machte mit der Hand eine Bewegung, als ob sie sie nähme, und Christian bekam die roten und die blauen Blätter. Noch nie hatte er so schön gespielt.

»Barmherziger Gott! Christian, bist du da drinnen?«, rief Maria und steckte den Kopf halb durch die Öffnung, der die Kleinen sich genähert hatten.

Erschrocken ließ er Naomis Hand fahren, verlor die bunten Blumenblätter und kroch durch die Öffnung zurück, wo er mit ein paar fühlbaren Schlägen auf den Rücken empfangen wurde. Die Steine wurden, so gut es ging, wieder an ihrer alten Stelle angebracht, und dergleichen Kunststücke, wie Maria es nannte, wurden auf das strengste verboten; doch während der Arbeit verweilte sie ein wenig und betrachtete den Garten; außerdem pflückte sie die nächste Erdbeere ab und verzehrte sie.

Am nächsten Tag waren, von der Seite des Gartens her, dichte Planken davor geschlagen; sicher hatte Naomi von dem Besuch erzählt. Vergebens drückte Christian die Steine gegen die Bretter, ja, er wagte sogar anzuklopfen. – – Der Eingang zu dem schönen Blumenland war verschlossen.

Reich und lebendig stand die ganze Pracht vor ihm, Bäume und Blumen, das rote Fensterglas und die hübsche Naomi. Daran dachte er am Abend, bis er einschlief.

III

Wirbelnd steigt des Rauches Seule durch der Mauern Riss empor, Und der Schreckensruf um Hülfe gellt in das entsetzte Ohr.

Gaudys Kaiserlieder[18]

Als Christian erwachte, war es noch Nacht; ein sonderbarer roter Schein, wie der im Lusthaus durch das gefärbte Glas, erleuchtete das Zimmer. Er steckte den Kopf aus dem Bett. Ja, die Fenster-scheiben hatten die gleiche Feuerfarbe, der Himmel den gleichen brennenden Glanz, auch die dunkle Pappel schien zu glühen. Es war ein wahres Vergnügen, diese Feuerpracht wiederzusehen.

Da waren von draußen plötzlich Schreie zu hören, die Eltern sprangen auf, der Ruf »Feuer« erscholl. Das ganze Haus des Juden stand in Flammen; ein Regen von Feuerfunken stürzte in den Nachbarhof herab; der Himmel glänzte rot, die Flammen leckten mit seltsamen Zungen hoch in die Luft. Maria übergab den Jungen den Nachbarn und sammelte in Eile die besten Stücke aus dem Haushalt, um sie in Sicherheit zu bringen, denn das Feuer hatte schon das Nebengebäude entzündet, auf dessen Dach sich das Storchennest befand.

Der alte Jude hatte sein Schlafzimmer im Erker zum Garten hinaus, aber er schlief noch, während ihn die Flammen schon mit dem roten Todesnetz umgarnten. Mit der Axt in der Hand brach der Schneider ein Loch durch die Mauer zum Garten und drang mit einigen Nachbarn hindurch. Hier war es heiß wie in einem Ofen, doch der Luftzug blies die Funken über ihre Köpfe hinweg.

Noch ertönte keine Sturmglocke vom Turm, die Wächter schrien, aber ihre Pfeifen hörte man nicht; der eine hatte seine zu Hause liegen lassen, weil sie ja nie gebraucht wurde, der andere hatte zwar die seine bei sich, als er aber hineinblies, war ihr, wie er sagte, »die Luft ausgegangen«.

Die Tür wurde aufgebrochen. Noch zeigte sich keine Seele, da klirrte plötzlich eine Fensterscheibe, eine Katze, wild schreiend, bahnte sich den Weg hinaus, kletterte schnell an einem Baum hoch und verschwand auf dem Nebengebäude.

Drei Menschen waren darin, das wusste man; der alte Jude und seine kleine Enkelin Naomi – diese beiden waren die Herrschaft; der alte Joel, der Schacherjude, wie sie ihn nannten, war das einzige Dienstpersonal; zwar hatten sie auch einen weiblichen Dienstboten, Simonia, die Joel zur Hand ging, aber sie schlief nachts in ihrer eigenen Wohnung und war folglich nicht anwesend.

»Schlagt das Giebelfenster ein!«, riefen einzelne Stimmen, und man setzte die Leiter an. Der Rauch quoll schwarz und dick über das Fenster hin; die Dachziegel zersprangen vor Hitze, die Flammen brachen durch die brennenden Balken und Sparren hindurch.

»Joel!«, riefen alle, als dieser, einen alten Schlafrock um die blassen, mageren Glieder gewickelt, zur Tür hinausstürzte; die langen Finger umklammerten einen silbernen Pokal; unter dem Arm trug er einen kleinen Kasten aus Pappe, wie man sie für Handarbeiten hat. Das war alles, was er, wie instinktiv, auf der Flucht ergriffen hatte. »Der Großvater und das Kind –!«, stammelte er und lehnte sich, überwältigt von Schreck und Hitze, gegen die Mauer und deutete zum Erkerzimmer hinauf. Da öffnete sich das Fenster, und der alte Jude, halb nackt, mit der kleinen Naomi auf dem Arm, stieg heraus. Das Kind klammerte sich fest an ihn, ein paar der Zuschauer sprangen hinzu und hielten die Leiter fest.

Der Alte hatte schon beide Füße darauf, der Oberkörper schob sich mit dem Kind vor, als er auf einmal Halt machte, einen sonder-baren Seufzer ausstieß und plötzlich mit der Kleinen umkehrte, wieder durch das Fenster hineinstieg und verschwand. Der schwarze Rauch und die Feuerfunken verdeckten einen Augenblick lang die Öffnung.

»Herr Jesus!«, riefen die unten. »Wo will er hin? Er verbrennt da drinnen mit dem Kind! – Er hat sein Geld vergessen!«

»Macht Platz!«, rief da eine kräftige Stimme, und ein Mann mit dunklem, ausdrucksvollen Gesicht drängte sich vor, sprang die Leiter hinauf und ergriff den Fensterpfosten, dessen oberster Teil durch die Flammen schon verkohlt war. Drinnen leuchtete das Feuer, der Schein zitterte unter der sich schon biegenden Decke. Der Mann stieg hinein.

»War das nicht der Norweger aus der Hohlgasse?«, fragten einige.

»Ja, der war es, das ist ein verwegener Kerl!«

Das Feuer erleuchtete jeden Winkel des Zimmers, in dem er jetzt stand. Naomi lag auf dem Fußboden. Der alte Großvater war nicht zu sehen, aber ein dicker, beizender Rauch drang aus dem Nebenzimmer durch eine leicht geöffnete Tür herein. Der Mann ergriff das Kind und sprang auf die schwankende Leiter hinaus. Naomi war gerettet, aber der Großvater lag vom Rauch schon betäubt in dem Zimmer, in das er zu der eisenbeschlagenen Kiste eingedrungen war.

Krachend stürzte das Dach zusammen. Eine Säule aus unzähligen Funken, wie die Funken der Milchstraße, stieg hoch in die Luft hinauf.

»Jesus, erbarme dich!«, war das kurze Miserere für eine Seele, die in diesem Augenblick durch die Flammen und den Tod in das Leben einging.

Es war unmöglich, etwas zu retten, alles stand in Flammen. Das alte Hausmädchen, Simonia, streckte verzweifelnd schluchzend die Hände zu dem Scheiterhaufen aus, in dem ihr Herr verbrannte und wo noch gestern ihr Zuhause gewesen war. Maria hatte Joel zu sich ins Haus genommen, ebenso Naomi.

»Der Storch, der arme Storch!«, riefen alle. Das Nest war von den es umringenden Flammen erleuchtet; die Storchenmutter stand dort oben, breitete ihre großen Flügel über die Jungen und versuchte sie vor der brennenden Hitze zu schützen. Das Storchenmännchen dagegen war nicht zu sehen, es musste bereits vorher davongeflogen sein. Die Jungen duckten sich tief, aus Angst herauszufallen, die Mutter schlug mit den Flügeln und streckte Hals und Kopf weit vor. »Mein Storch! Mein lieber Vogel!«, rief der Schneider. »Das arme Tier darf nicht verbrennen!«

Er stellte die Leiter an die Wand, während die anderen durch Schreien und durch Werfen kleiner Steine zum Nest hinauf die Storchenmutter zu verjagen versuchten, aber sie blieb. Dicker, kohlschwarzer Rauch schlug gegen die Mauer, der Schneider musste den Kopf tief hinunterbeugen, während Funken und Feuerklumpen wie in einem Schneetreiben dahinjagten. Die Flammen entzündeten die trockenen Zweige des Nestes, es flammte auf, und inmitten des Feuers stand die Storchenmutter und verbrannte mit ihren Jungen.

Am nächsten Vormittag war das Feuer gelöscht. Das Haus des Juden war nur noch ein qualmender Kohlen- und Aschenhaufen, in dem man seinen entstellten Leichnam fand.

Gegen Abend stand der Schneider mit seinem kleinen Jungen an der Brandstätte; der hin und wieder aufsteigende Rauch zeigte, dass es darunter immer noch schwelte. Der gesamte hübsche Garten war jetzt nur noch eine zertrampelte Ödnis. Rings umher lagen schwarze, verkohlte Balken; die Weinranken und die schönen Winden waren von den Wänden abgerissen und lagen jetzt hingeworfen und niedergetreten da. Die Wege schienen in einen Wiesengrund verwandelt zu sein. Die hübschen Levkojen waren fort, die Rosenhecken zerrissen und mit Erde beschmutzt, eine Seite der Akazien war versengt, und an Stelle des erquickenden, herrlichen Blumenduftes atmete man nur Rauch und Brandgeruch. Das Lusthaus war niedergerissen. Ein viereckiges Stück der roten Fensterscheibe war alles, was Christian von den alten Erinnerungen wiederfand; er sah hindurch, und die Luft glühte, so wie neulich, als er und Naomi durch die Scheibe gesehen hatten. Aber drüben auf dem Dach der Eltern stand ein Storch, es war das Männchen, das zurückgekehrt war; es hatte weder das Nest noch das Haus gefunden, worauf es stand. Verwundert verdrehte der Storch Hals und Kopf, als suche er etwas.

»Das arme Tier!«, sagte der Schneider. »Seit es heute wiederkam, ist es unablässig über die Brandstätte geflogen. Jetzt ruht es sich ein wenig aus! Ich will ein Kreuzholz hinaufschaffen, vielleicht baut es ein neues Nest. Wie er doch nach den Jungen und der Mutter sucht! Nie mehr werden sie in die warmen Länder fliegen.«

In dem fast leeren Hinterhaus, wo das Loch in der Mauer zum verödeten Garten hin durchbrochen war, stand der alte Joel; seine magere Hand hielt sich an der verrosteten Eisenkrampe an der Wand fest, während er seine schwarzen, ernsten Augen auf einen Gegenstand heftete, den eine alte, karierte Schürze in der großen, leeren Bettstelle darinnen verbarg; seine schmalen Lippen bewegten sich, und kaum hörbar sprach er vor sich hin:

»Eine Schachtel wurde also dein Sarg, du reicher Sohn aus Salomons Stamm! Die Schürze der armen Frau wurde dein kostbares Leichenhemd! Ach! Keine Tochter Israels wird deinen Leichnam waschen, die roten Flammen haben es getan! Das Feuer war trockner als die Kräuter, röter als die Rosen[19], die wir in die Bäder unserer Toten tun. Aber auf Bet achaim[20][1] soll doch dein Grabstein errichtet werden! Der arme Joel wird dein ganzes Gefolge sein. Aber du sollst in dein geweihtes Grab gelangen, wo der schwarze Strom[21] unter der Erde dich einst nach Jerusalem führen wird.«

Er schob die Schürze zur Seite und nahm den Deckel von der Schachtel, in der die zu Kohle verbrannten Überreste des Juden lagen. Joels Lippen bebten noch schneller, als zuckten sie im Krampf, die Tränen rannen ihm über die Wangen, aber die Worte wurden dumpf und unverständlich.

»Unser Herr Jesus sei ihm gnädig!«, sagte Maria, als sie hinzutrat, aber sogleich errötete sie; es kam ihr vor, als ob sie den Trauernden kränken würde, wenn sie den heiligen Namen aussprach, den Joel nicht anerkannte. »Der Herrgott«, wiederholte sie deshalb schnell und mit Nachdruck, »der Herrgott wird ihm gnädig sein!«

»Sein Grabstein soll neben dem der Tochter errichtet werden!«, erwiderte Joel und bedeckte die verbrannten sterblichen Überreste.

»Aber sie liegt doch in Fredericia[22] begraben«, sagte Maria. »Ihr müsst weit fort, um ein Grab zu finden. Ich erinnere mich noch an die Nacht, als sie fortgebracht wurde. Der Sarg wurde zwischen Stroh und Heu gestellt; ihr Vater, von dem jetzt nur noch Kohlen und Asche übrig sind, und Ihr, Joel, fuhrt davon. Es regnete in Strömen. Nur das arme Kind dort ist allein übrig. Der Großvater war der Einzige, den es noch hatte!«

»Ihre Mutter war von unserem Volk«, sagte Joel und fügte in leicht stolzem Ton hinzu: »Unsere Gemeinde lässt keinen der Ihrigen Not leiden. Auch ich alter Mann bekomme mein Brot und werde es mit ihr teilen, wenn sie nicht Platz am Tisch Reicherer findet. – Des Christen Kind gehört ja in des Christen Haus!«, fügte er so leise hinzu, dass es unmöglich zu verstehen war.

»Das Kind ist bei uns«, sagte Maria, »lasst es in Gottes Namen da bleiben, bis es ihm besser geht! Reicht das Essen für drei Münder, so reicht es auch für den vierten!«

Spät am nächsten Abend, als es dunkel und still in den Straßen war, wanderte eine kleine Schar durch die Stadt zur Schiffsanlegestelle hinunter; vorn ging der Schneider mit seiner Laterne, gefolgt von Joel, das Bündel auf dem Rücken und die Schachtel unter dem Arm. Maria folgte mit Christian und Naomi. Das kleine Mädchen weinte, Joel küsste ihr die Hand und die Stirn und stieg darauf an Bord der Jacht. Es wurde nur wenig gesprochen, stumm standen sie am Bollwerk, wo die Taue gelöst wurden.

Und Christian sah im Licht des abnehmenden Mondes, der gerade aufging, wie sich die weißen Segel entfalteten, wie das Schiff mit dem Strom dahinglitt und wie Joel da draußen mit der Schachtel unter dem Arm dastand; alle Umrisse zeichneten sich völlig deutlich in dem fahlen Mondlicht ab.

Der Dichter erzählt von Zigeunern, die ihren toten Häuptling vom Galgen abnahmen, ihm die Krone aufsetzten und einen Purpurmantel anlegten und seine Leiche in den tiefen Strom versenkten, der ihn nach Ägypten[23] tragen würde, wo er in der großen Pyramide sitzen würde; ein ähnlicher Gedanke erfüllte die Seele des Jungen, es war ihm, als zöge Joel mit dem Toten in ein fernes, fernes Phantasieland, vielleicht lag es gar nicht so weit von Jerusalem, der königlichen Stadt der Juden.

»Wie es dem Rhein in der Gegend von Mainz gleicht!«, sagte der Schneider und zeigte über die Förde zur nahe gelegenen Insel Thorseng.

»Herrgott!«, sagte Maria. »Wie kannst du jetzt nur an so etwas denken! Wir sollten doch anders gestimmt sein, auch wenn es ein Jude ist, den wir begraben! Die armen Leute, nicht einmal im Tode haben sie Ruhe! Sie müssen sogar auf Reisen gehen, um unter die Erde zu kommen!« Schwermütig blickte sie dem Schiff auf der Förde nach.

IV

Jetzt noch, mein Püppchen, ist goldene Zeit,

Später, ach später ist nimmer wie heut'.

Wiegenlied

Wie leicht und schnell vergisst das Kind doch seinen Kummer, vielleicht genauso leicht und schnell, wie wir den unsrigen hier auf Erden vergessen, wenn wir in der jenseitigen Welt atmen.

Naomi hatte viel um den Großvater geweint, jetzt spielte ein Lächeln auf ihrem Gesicht, wo vorher Tränen waren; die große, blühende Erde hatte sich ja schon einmal um ihre Achse gedreht, was für die Trauer der Kinder soviel bedeutet wie Wochen und Monate für die Erwachsenen. In der kleinen Stube des Schneiders, bei dem freundlichen Spielkameraden hatte sie ein neues Zuhause gefunden. Man hatte ihr ein Trauerkleid geschickt, es war hübsch, fast neu, und machte ihr viel Freude.

»Darf ich es jeden Tag anziehen?«, fragte sie. »Muss es nicht geschont werden? Sonst ist es nicht mehr neu, wenn ich wieder trauern muss!« Nach ihrem hübschen Spielzeug, dem Puppenhaus mit der Küche und der Stube, fragte sie viel eifriger als nach dem Großvater. Das war bei ihr nichts Auffälliges, sie redete, wie Kinder nun einmal reden. Vergnügt saß sie auf der hohen Türschwelle und hielt ein großes Klettenblatt in der Hand, das ihr als Fächer, Laube und Garten diente; ja, dieses große, grüne Blatt ersetzte ihr den ganzen schönen Blumengarten mit seinen Farben und seinem Duft.

Die hohe Treppe zur Haustür bestand aus unförmigen Feldsteinen, mehr aufeinander geworfen als geordnet; auf der Türschwelle saß Naomi. Die Öffnungen zwischen den Steinen nannte sie ihre Mühle, und der Sand, den Christian hineinfüllte, war das Korn, das gemahlen wurde. Sie mussten spielen, wie es eben am besten ging, denn sein eigentliches Spielzeug bestand lediglich aus einem Kreisel, der musste vor ihr herumschnurren; er war wirklich schön; in seiner Mitte glänzte ein Messingnagel, und er war mit roten und blauen Farben bemalt.

»Das ist eine Blume, die tanzt!«, sagte Naomi.

»Nein!«, sagte Christian. »Soll er nicht unser Kobold sein? Er dient in der Mühle und tut uns Gutes, wenn er die Peitsche bekommt! Hör nur, wie er brummt! Sieh nur, wie er springt!«

»Jetzt soll er sterben!«, sagte Naomi. »Dann begraben wir ihn, wie meinen Großvater, und dann spielen wir Trauern und Begräbnis, das wird Spaß machen!« Und Christian spielte sowohl die Rolle des Chorknaben als auch des Küsters. Den Kreisel legten die Kinder in ein Loch in der Treppe, streuten Gras darüber, und dann spielten sie Feuersbrunst, wobei die Glocken läuteten und die Leute zur Rettung herbeieilten. Ein paar Nachbarkinder kamen hinzu, und das Spiel nahm neue Formen an; man verstand sich gut, wie alte Freunde und Bekannte, obwohl Naomi vorher noch nie mit ihnen gespielt hatte; aber dem Kind geht es mit seinen Altersgenossen wie uns Älteren, wenn wir Blumen einer uns vertrauten Art erblicken, wir begrüßen sie wie einen alten Bekannten, obgleich die Blume selbst, die wir sehen, uns zum ersten Mal vor die Augen kommt.

Das Spiel, das die Kinder jetzt erfanden, würde wohl keiner von uns Erwachsenen so leicht erraten haben. Sie zogen ihre Schuhe aus, stellten sie entlang der Mauer auf und gingen dann auf und ab. Es war Festbeleuchtung, und sie gingen nun hin und her, um sie sich anzusehen.

Damals war es bei Hochzeiten in Svendborg Brauch, dass die Gäste das Brautpaar mit Fackeln und Laternen vom Haus der Braut zu dem des Bräutigams begleiteten; deshalb nahm nun jedes der Kinder seinen Schuh, der eine Laterne darstellte, und gaben Christian und Naomi, den Brautleuten, wie sie sie nannten, das Geleit. Nie zuvor hatte sie schöner gespielt; was waren auch Puppenhaus, Bilder und Blumen gegen lebendige Spielkameraden! Liebevoll hing sie sich an Christian, der seine Arme um ihren Hals schlang und sie auf den Mund küsste; sie gab ihm das Medaillon, das sie auf der Brust trug, als Schmuck, dann wäre er ein Graf, sagte sie, und sie küssten sich wieder, während die anderen alle herumstanden und mit den Schuhen leuchteten.

Es war ein eigentümliches Genrebild; die kleine Schwalbe über ihnen war ebenso symbolisch mit ihrer kleinen Brautkammer unter dem Dachfirst beschäftigt, und in der blauen Luft schienen sich die Wolken zu begegnen und miteinander zu verschmelzen, aber sie wurden gleich wieder voneinander getrennt; die niedrigeren zogen nach Osten, die höheren nach Westen, wohin die Luftströmungen sie nach den physikalischen Gesetzen der Weltordnung führten.

Das Spiel der Kinder wurde plötzlich unterbrochen. Eine Art Kalesche, wie sie vor gut zwanzig Jahren Mode war, eine plumpe Maschine aus Holz, blau angestrichen und innen mit grauem Moulton bespannt, rollte rasselnd über das unebene Steinpflaster. Noch heute, allerdings nur in kleinen Städten und auf dem Land, bei wohlhabenden Pfarrern, begegnet man solchen Fuhrwerken, die mit dem Kutscher und dem Geschirr der Pferde auf eine frühere Generation verweisen und sich überlebt zu haben scheinen. Die Pferde selbst wirkten gepflegt, die Miene des Kutschers in seiner altmodischen Livree verriet, dass ihm durchaus bewusst war, adlige Herrschaften zu fahren. Der Wagen hielt vor der Apotheke, wo eine Menge kleiner Schachteln, Büchsen und Medizinflaschen abgeliefert und neue entgegengenommen wurden, alles in größter Eile; dann fuhr der Wagen weiter, hielt aber wieder vor der Tür, wo die Kinder spielten. Außer dem Kutscher und dem Diener waren zwei Damen in dem Wagen, eine jüngere, vielleicht eine Kammerzofe, und eine ältere, große, vornehme Dame von magerem und kränklichem Aussehen; sie war in Schal und Mantel eingehüllt und roch beständig an einem silbernen Riechfläschchen.

Es dauerte nur einen Augenblick, dann stand Maria da und verbeugte sich; demütig küsste sie der alten, adligen Dame die Hand und versicherte, dass ihr Wunsch augenblicklich erfüllt würde.

Rings umher in der Nachbarschaft wurden die Fenster sogleich halb geöffnet; selbst aus den Türen schauten einige Kaufmannsfrauen hervor, so herausgeputzt wie heutzutage, in Seide und Kreppflor, nein, wie es zu jener Zeit üblich war, in rotwollenen Jacken und mit Kopfputz. Die Kinder hatten aufgehört zu spielen, schauten zu und standen, die Arme gegenseitig um den Hals geschlungen, an der Mauer. Christian verstand von dem Ganzen nur so viel, dass Naomi in größter Eile ein Tuch um den Hals gebunden bekam und zu den fremden Damen in den Wagen gesetzt wurde, was nicht unerwartet zu geschehen schien; Maria verneigte sich, und der Schneider stand mit der Mütze in der Hand in der Tür.

»Ich will nicht fahren!«, sagte Naomi. Aber sie musste, sie mochte wollen oder nicht, und deshalb weinte sie und streckte die Arme aus, während der Wagen schon davonrollte. Da brach auch der Junge in Tränen aus; die Trennung war zu plötzlich, zu unerwartet gekommen.

»Sei jetzt still«, sagte Maria, »oder ich werde dir einen Grund zum Weinen geben!«

»Wo soll meine Frau hin?«, fragte er.

»Die Welt kennen lernen! Danke du dem Herrgott, dass du Vater und Mutter hast! Ja, einst wirst du es schon zu schätzen wissen. – Solltest du einmal so mit Fremden wegfahren!« Wie abwesend sah sie den Jungen an und drückte ihn zugleich heftig an ihre Brust. »Na, du darfst deinen Paten in der Hohlgasse besuchen! Nimm die Beine in die Hand!« Und damit zog sie ihn in die Stube hinein.

V

L'archet allait toujours, comme le balai du sorcier, qui

apporte de l'eau dans notre ballade allemande. Le violon

et l'archet allaient toujours, toujours de nouveaux sons,

de chants inconnus.

Jules Janin[24], Contes fantastiques

Svendborg hat immer noch das Gepräge der Kleinstädte aus dem vorigen Jahrhundert: diese unregelmäßigen Gebäude, wo das obere Stockwerk, auf einem freistehenden Balken ruhend, über das untere hervorragt; Erker, die dem Nachbarn die Aussicht versperren; breite Eingangstreppen mit Stein- oder Holzbänken, um draußen zu sitzen. Über etlichen Türen liest man, in das Holz geschnitzt, teils dänische, teils lateinische Inschriften. Die unebenen Straßen scheinen gepflasterte Hügel zu sein, über die man in gebrochenen Linien bald auf-, bald abwärts wandert.

An einzelnen Stellen glaubt man in einer Stadt in den Bergen zu sein, besonders in der so genannten Hohlgasse, die in unserer Zeit als ›Forum‹ für Schmuggel und Geheimtreffs bekannt sein soll. Wenn man von der hoch gelegenen Hauptstraße hinuntersieht, bietet sich ein höchst malerischer Anblick. Mächtige, aufeinander gefügte Feldsteine bilden den Sockel der nächsten Häuser, und dieser ist, bei dem schroffen Gefälle der Straße, genauso hoch wie die Wände der tiefer liegenden Nachbarhäuser. So blickt man von der Hauptstraße aus über Schornsteine und Dächer in die schmale Seitenstraße und sieht einen großen Teil der Förde, die gesamte waldbedeckte Küste mit den hochstämmigen Bäumen und Teile der Inseln Langeland und Thurø.

In dieser Straße wohnte Christians Pate. Der Junge stand schon an der Ecke und blickte über dessen Haus hin, das so tief lag, dass der Wasserspiegel für das Auge ein gutes Stück höher zu liegen schien; der Dreimaster da draußen schien geradezu über den Schornstein zu segeln.

Wie gewöhnlich war die Haustür geschlossen, aber von drinnen ertönte eine Geige. Jeder, dessen Ohr für Töne empfänglich war, würde beim Hören dieser Klänge gestutzt haben. Es war jenes melodische Klagen, das die Sage von Paganini[25]s Geige ins Leben rief, der seine Mutter getötet habe und deren Seele nun durch die Saiten bebe.

Bald ging der Ton in sanfte Wehmut über; der Amphion[26] des Nordens, Ole Bull[27], nannte dasselbe Thema auf seiner Geige: »Der Schmerz einer Mutter beim Tode des Kindes.«[2] Zwar besaß das Spiel nicht diese Vollkommenheit, über die diese beiden Meister unserer Zeit in der Kunst Jubal[28]s verfügen; aber es deutete beide an, so wie der grüne Zweig in allen Einzelheiten den ganzen Baum andeutet, zu dem er gehört.

Wie Ole Bull war auch der Pate Norweger; wir hatten schon von ihm gehört, als er Naomi aus der Feuersbrunst rettete. Zwischen Felsen, Wasserfällen und Eisgletschern hatte seine Wiege gestanden. Oft erzählte er Christian von seiner Heimat, von dem Wasserneck, der im Bergstrom hause und mit seinem langen, weißen Bart oft im Mondschein am Wasserfall sitze und so schön spiele, dass man Lust verspüre, sich hineinzustürzen. Der arme Neck, der, wenn er am allerschönsten spiele, von den Jungen verspottet werde: »Du kannst ja doch nicht in den Himmel kommen«, sagten sie, und dann weinte der Neck große Tränen und verschwand in dem Bergstrom.

»Der Neck hat sicher deinen Paten spielen gelehrt!«, hatte einmal einer der Nachbarn zu Christian gesagt, und von dieser Zeit an musste der Junge stets an den Neck in dem brausenden Wasserfall denken, wenn er die Geige des Paten hörte, und er wurde stumm und träumerisch.

Deshalb setzte er sich heute vor die verschlossene Tür, lehnte den Kopf dagegen und lauschte den seltsamen Tönen; erst als die Geige verstummte, klopfte er mit dem Fuß an.

Der Mann, den wir schon gesehen haben und der noch nicht weit über seine besten Jahre hinaus war, öffnete; die gelbbraune Gesichtsfarbe, das kohlschwarze, glänzende Haar deuteten auf einen Südländer oder auf jüdische Abstammung hin, wogegen jedoch die auffallend hellblauen Augen sprachen. Diese waren ganz die eines Nordländers; ihre klare, helle Farbe bildete einen sonderbaren Kontrast zu den schwarzen, buschigen Augenbrauen. Anfänglich hätte man glauben können, Gesicht und Haar wären nur eine gemalte Maske und dass nur ein ganz blonder Mensch so helle Augen haben könnte.

»Bist du es, Christian?«, fragte der Mann mit einem sonderbar schielenden Blick.

Der Junge sah ihn mit einer Mischung aus Furcht und Ergebenheit an, denn seine Nähe hatte genau etwas von dem, was man dem Spiel des Neck und dem Blick der Schlangen nachsagt. War Christian zuhause, dann befiel ihn die Sehnsucht, dann war es sein größter Wunsch, zum Paten zu kommen; und doch spürte er bei niemandem so sehr wie bei ihm jenes unheimliche Gefühl, das wir kennen, wenn wir uns allein in einer engen Grabkapelle oder in einem großen Wald befinden, in dem wir uns verlaufen haben. Bei jedem Besuch bekam Christian seine zwei Schillinge, »Heringsschuppen« nannten die Leute sie, kleine dünne Kupfermünzen, von denen sechs einen Schilling wert waren; aber nicht diese waren es, die ihn anzogen; nein, es waren die seltsamen Geschichten von den schwarzen Tannenwäldern, von den Eisgletschern, Necken und Kobolden, und besonders die Musik. Die Geige erzählte auf ihre Weise ebenso von wunderbaren Dingen wie der Mund des Paten.

Nachdem sie eingetreten waren, wurde die Tür sogleich wieder geschlossen.

Drinnen, an der Wand, hingen einige Bilder, die für Christian von banz besonderem Interesse waren; es handelte sich um fünf Darstellungen des Totentanzes[29], kolorierte Bilder nach dem Vorbild der Gemälde in der Lübecker Marienkirche.

Alle müssen in dem Reigen mittanzen, Papst und Kaiser, alle, sogar das kleine Kind in der Wiege, das verwundert singt:

»Oh Tod, wie soll ich das versteh'n?

Ich soll tanzen und kann nicht geh'n!«[3]

Christian betrachtete die Bilder, die mit der Rückseite nach vorn hingen, und fragte nach dem Grund dafür.

»Sie haben sich beim Tanz gedreht!«, sagte der Pate und hängte sie wieder richtig auf. »Hast du lange draußen gesessen?«

»Nein, nicht lange. Ich habe zugehört, wie du gespielt hast. Wäre ich hier drinnen gewesen, hätte ich sehen können, wie der Tod im Kreis tanzte, so dass die Bilder sich drehten. Es ist doch auch wahr, was du mir da erzählst?«

»Sie sollen dir gehören!«, sagte der Pate und nahm die Bilder ab. »Sag deinem Vater, du hättest sie von mir geschenkt bekommen! Glas und Rahmen behalte ich selbst! Es sind schöne Bilder! Magst du mich jetzt? Bin ich nicht gut zu dir? Sag!«

Der Kleine wiederholte es bestätigend, wobei er beim Blick des Paten doch Angst verspürte.

»Warum ist deine kleine Spielgefährtin nicht mitgekommen? Naomi heißt sie, nicht wahr? Ihr hättet doch beide kommen können!«

»Sie ist fort!«, sagte Christian. »Sie ist mit der vornehmen Kutsche weggefahren!«, und er erklärte nun, so gut er konnte, ihre plötzliche Abreise. Der Pate hörte sich seine Erzählung mit gewissem Interesse an und lächelte vor sich hin. Der Geigenbogen tanzte über die Saiten hin; wenn diese sangen, was der Pate bei seinem Lächeln dachte, dann waren es sicher fieberhafte, böse Gedanken.

»Du solltest auch lernen, darauf zu spielen!«, sagte er. »Das könnte für dich Reichtum bedeuten! Du kannst dir Geld zusammen- und die Sorgen fortspielen, wenn du einmal welche hast! Hier ist meine alte Geige, meine beste bekommst du noch nicht! So musst du die Finger halten!« Er legte sie auf die Saiten und leitete nun selbst den Bogen in der Hand des Jungen.

Die Töne durchbebten den Kleinen; er hatte sie ja selbst geschaffen! Sein Ohr nahm jeden einzelnen auf, und die kleinen Finger bogen sich geschmeidig über die Saiten.

Fast eine Stunde dauerte dieser erste Unterricht, dann nahm der Pate die Geige wieder und spielte selbst; das war ein wahres Spiel mit Tönen, so spielt der Jongleur mit goldenen Kugeln und scharfen Messern.

»Oh bitte, spiel, wie der Tod tanzt!«, bat der Kleine, und der Pate machte einige kräftige Striche; während die tiefste Saite noch zitterte, zischte die Quinte[30] mit bebenden, feinen Tönen. »Hörst du den Kaiser? Er kommt mit Trompetenklang, aber jetzt erscheint der Tod, er kommt wie der pfeifende Wind. Hörst du den Papst? Er singt Psalmen, und der Tod schwingt seine Sense. Die schöne Jungfer schwebt in den wirbelnden Walzer hinein, aber der Tod, kannst du ihn hören, ja? Es hört sich wie das Zirpen des Heimchens an!«, und der Pate presste selbst seine Augen zusammen, und große Schweißtropfen standen ihm auf der Stirn.

Dann legte er die Violine weg und öffnete die Tür zum Garten, der zur Förde hin lag; da schwammen die waldbedeckten Inseln auf dem völlig stillen Wasser. Die Sonne ging gerade unter.

Der gesamte kleine Garten wurde zum Anbau von Kohl genutzt; Christian betrachtete besonders die Pflanzen, die Köpfe anzusetzen begannen.

»Die würde sicher gern der Scharfrichter haben!«

»Was sagst du da, Junge?«, fragte der Pate in barschem Ton.

»Ich meinte, dass der Scharfrichter gern den großen Kohl haben würde!«, sagte Christian. »Meine Mutter erzählte es mir im vorigen Jahr, als wir an seinem Haus und seinem Garten vorbeifuhren, wo genau solch ein Kohl wächst. Sie sagte mir, falls ich Scharfrichter werden wollte, dann müsste ich zu ihm in die Lehre gehen, und jedes Mal, wenn wir dann Kohl äßen, würde mir beigebracht werden, den Kohlstrunk mit einem Beil abzuschlagen, dort, wo der Meister zuerst seine Kerbe geschnitten habe!«

»Schweig!«, rief der Pate mit ungewöhnlicher Heftigkeit und stieß den Jungen so heftig, dass er zwischen die Kohlpflanzen fiel. Dabei rutschte das kleine Medaillon heraus, das Naomi ihm um den Hals gehängt hatte.

»Was hast du da?«, fragte der Pate mit einem sonderbaren Gesichtsausdruck, als er den Jungen wieder aufhob und das Medaillon bemerkte. Er betrachtete die eingelegte Haarlocke und lächelte, wie der zur Hinrichtung Verurteilte wohl lächelt, wenn die galvanische Stange seine Zunge berührt. Plötzlich ging er in das Haus hinein, kehrte aber bald mit den zwei »Heringsschuppen«, wie die Kupfermünzen genannt werden, gut in Papier eingewickelt, zurück. Er öffnete die Läden zur Hohlgasse hinaus, und der Besuch war für heute beendet; aber Christian hörte, wie die Geige wieder spielte. Das war eine Munterkeit, die die Geige ausatmete, wie die Munterkeit auf einem Sklavenschiff, wenn die Sklaven, damit sie Bewegung bekommen, mit der Peitsche gezwungen werden, auf dem Deck zu tanzen.

Am darauf folgenden Tag stattete der Pate Christians Eltern einen Besuch ab; er brachte ein frisches Kohlblatt und Vogelgras für den Kanarienvogel mit, dessen Käfig sich in eine grüne Höhle verwandelte; die geschmeidigen, reifen Ähren steckte er durch die Drähte, und der kleine Vogel stimmte einen Freuden- und Dankgesang an. Der Pate lauschte mit einem seltsam lauernden Blick den jubelnden, sich kühn erhebenden Tönen, die er dem Vogel abzulauschen schien, um sie der Geige einzuhauchen. Der Schneider hörte gern dem Spiel des Paten zu, denn es weckte Erinnerungen an seine Wanderung durch fremde Länder; Maria fand hingegen, dass etwas Hexenartiges daran sei, und fast müssen wir ihr Recht geben.

In Paris gibt es Kupferstiche mit der Überschrift »Diabolique«; diese Abbildungen sprühen nur so von allem Dämonischen, was eine reiche Phantasie hervorbringen kann. Auf einem sieht man einen Richtplatz; der Pfahl, an den der Verbrecher gefesselt werden soll, ragt einsam empor; ganz oben auf ihm sitzt der Teufel, die Arme verbirgt er, aber die Beine hat er in rechtem Winkel von dem Pfahl, auf dem er sitzt, weggestreckt, und so bilden dieser und er ein Golgatha-Kreuz. Ein junges Mädchen kniet davor, in dem Glauben, dass es das heilige Kreuz sei, vor dem es sich verneigt, während rings umher spottende Dämonen hervorblicken. Auf den ersten Blick scheint sie das Kreuz anzubeten, aber bald sehen wir, dass es der Teufel ist. Ein ähnliches Bild, in Tönen, bot das Bild des Paten.

Der Unterricht, den er gestern mit dem Jungen begonnen hatte, sollte ein paar Mal in der Woche fortgesetzt werden, denn er hatte Talent für das Geigenspiel.

»Vielleicht kann daraus einmal sein Brotberuf werden!«, sagte Maria.

»Es kann ihm dazu verhelfen, sich in der Welt umzusehen«, sagte der Vater.

»Nun aber, er soll wohl gar ein Landstreicher werden!«, rief die Mutter. »Du hättest ihn zu den Seiltänzern bringen sollen, die hier waren, dann hätte er herumstreunen können!«

»Da sagst du etwas Kluges, Maria!«, erwiderte der Vater. »Vielleicht wäre das sein Glück gewesen. Christian, möchtest du nicht so leicht wie ein Vogel sein, über das dünne Seil dahintanzen und den Applaus der Leute hören? Dann würdest du von Land zu Land reisen und etwas erleben!«

»Ja, Prügel bekäme er!«, sagte Maria. »Öl bekäme er in den Speisen! Dieses eklige, fette Öl, von dem ihre Körper geschmeidig werden! Nein, daraus wird nichts. Lass ihn nur die Geige spielen lernen, deshalb ist er noch kein Gaukler!«

»In die Herzen der Mädchen soll er sich hineinspielen!«, sagte der Pate. »Ich sehe es ihm an, aus ihm wird ein wilder Vogel werden!«

»Ja«, sagte Maria, »lasst ihn werden, was er will, wenn er nur nicht lügt oder stiehlt! Sonst nützt ihm die ganze Schönheit nichts! Unser Herrgott weiß, wem er ähnlich ist.«