Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

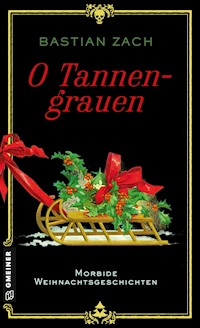

Die Weihnachtszeit - festlich, hoffnungsvoll, romantisch. Oder doch nicht? Ein Ehepaar am Heiligen Abend, das sich nur eines wünscht - das nächste Weihnachtsfest ohne den anderen. Ein Krampus wider Willen. Der unweihnachtliche Besuch der Schwiegermutter. Eine Katze im Schnee, die keine ist. Und ein Karpfen im Schlafrock … Jede der 12 morbiden Weihnachtsgeschichten ist anders: manchmal abgründig, manchmal fantastisch, aber immer mit viel Herz - und einem (bösen) Schmunzeln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bastian Zach

O Tannengrauen

Morbide Weihnachtsgeschichten

Zum Buch

Abgründige Weihnachtszeit Die Weihnachtszeit – festlich, hoffnungsvoll, romantisch. Doch manch eine Weihnachtsgeschichte ist so ganz anders, als man erwartet. Manchmal überraschend, zuweilen morbid und doch immer irgendwie verzaubernd: Ein Ehepaar, das den Heiligen Abend gemeinsam feiert und sich doch nur eines wünscht – das nächste Weihnachtsfest ohne den anderen. Ein Mädchen, das sich inmitten eines Schneesturms für die Heimkehr des Vaters in tödliche Gefahr begibt. Der Besuch der Schwiegermutter, der gänzlich unweihnachtlich verläuft. Ein Krampus wider Willen. Eine schaurig-schöne Gutenachtgeschichte über einen Spielzeugmacher. Eine junge Familie und eine Katze im Schnee, die keine ist. Und ein Karpfen im Schlafrock …

Jede der 12 morbiden Weihnachtsgeschichten ist anders: manchmal abgründig, manchmal fantastisch, aber immer mit viel Herz – und einem (bösen) Schmunzeln.

Bastian Zach wurde 1973 in Leoben geboren und verbrachte seine Jugend in Salzburg. Das Studium an der Graphischen zog ihn nach Wien, als selbstständiger Schriftsteller und Drehbuchautor lebt und arbeitet er seither in der Hauptstadt. 2020 wurde sein Krimi-Debüt „Donaumelodien – Praterblut“ für den Leo-Perutz-Preis nominiert. Die Liebe zu historischen Geschichten und zum besonderen Flair der Weihnachtszeit inspirierten ihn zu diesen Geschichten.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Merry_Christmas._(Sled_with_holly).jpg

ISBN 978-3-8392-7332-6

Widmung

In liebevoller Dankbarkeit an meine Mutter und meinen Vater, an meine Oma und meinen Opa, denen ich wunderbare Erinnerungen an das Weihnachtsfest verdanke.

Gewidmet all jenen, die sich immer noch verzaubern lassen.

Inhalt

Zum Buch

Impressum

Widmung

Inhalt

I. Karpfen im Schlafrock

II. Ein Lichtlein brennt

III. Das Schneemädchen

IV. Die liebe Familie

V. Krampus

VI. Das Haus am Katzensteig

VII. Die Schlittenfahrt

VIII. Der Spielzeugmacher

IX. Das Pfefferkuchenhäuschen

X. Die geheime Zutat

XI. Corvus

XII. Das Festmahl

Lesen Sie weiter …

I. Karpfen im Schlafrock

1912

O du fröhliche

(Text: Johannes Daniel Falk / Heinrich Holzschuher, 19. Jhd.)

O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Welt ging verloren, Christ ist geboren:

Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Christ ist erschienen, uns zu versühnen:

Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre:

Freue, freue dich, o Christenheit!

*

Das kreisrunde Loch inmitten des zugefrorenen Sees klaffte dunkel und unheilverkündend.

Rund um das Loch standen sich sechs Kinder gegenüber, zwei Jungen und vier Mädchen, die drei Paare bildeten. Argwöhnisch und neugierig zugleich beäugten sich die Gruppen gegenseitig.

Ein Junge und ein Mädchen hielten einen dicken Karpfen in Händen, der so groß war, dass sie ihn nur zu zweit stemmen konnten.

Zwei Mädchen trugen gemeinsam einen Schlafrock, in den etwas eingewickelt war, das tunlichst verborgen bleiben sollte.

Vor dem dritten Kinderpaar stand eine kleine Kiste auf der Eisdecke. Der Junge war klatschnass und zitterte wie Espenlaub, das Mädchen hatte eine Spitzhacke geschultert.

Keines der Kinder sprach ein Wort.

Kaum hatte die Mutter sie geweckt, sprangen Amalie und Theodor aus ihren Betten. Als stünde ihr Leben auf dem Spiel, liefen sie durch den Flur, durch das Speisezimmer, den Salon und die Bibliothek. Bei der Vorratskammer angekommen stießen sie die Tür auf und hasteten in den kalten Raum.

Dort, inmitten von Regalen voll Einmachgläsern und Körben, die von Winteräpfeln und Kartoffeln überquollen, stand ein großer, hölzerner Bottich. Bis oben hin mit klarem Wasser befüllt schwamm darin ein Karpfen im Kreis.

»Wie geht’s dir heute, Wilhelm?«, fragte die neunjährige Amalie den Fisch aufgekratzt.

»Hast du gut geschlafen?«, wollte der zehnjährige Theodor wissen.

Fasziniert starrte das Geschwisterpaar auf das Tier, das offenbar unbeeindruckt gemächlich seine Runden drehte.

»Nun ist aber gut.«

Mit auf die Hüften gestützten Händen stand die Mutter vor der Tür. »Geht euch waschen und anziehen, das Frühstück ist fertig.«

»Bis später, Wilhelm!«, riefen die Kinder dem Karpfen zu und rannten aus dem Raum.

»Und lauft nicht so doll!«

Ein Lächeln im Gesicht der Mutter verriet jedoch, wie streng sie den Tadel meinte.

»Guten Morgen, mein Schatz.« Der Vater küsste seine Frau auf die Wange und lugte zum Bottich. »Wenn ich an heute Abend denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen.«

Die Mutter strich ihm über die Wange, die ein gepflegter Vollbart zierte. »Zuvor hast du aber noch eine Aufgabe, das weißt du?«

Der Mann nickte und machte ein Gesicht, als wäre ihm gerade der Weltschmerz aufgebürdet worden. »Nach dem Frühstück. Ich versprech’s dir.«

Die Mutter nickte zufrieden und schloss die Tür zur Vorratskammer.

Hedwig und Ottilie schlenderten die Gasse zum Haus ihrer Eltern hinunter, während die Sonne an einem wolkenlosen Himmel strahlte. Die beißende Kälte schien den beiden elfjährigen Zwillingsschwestern nichts auszumachen, hatte ihnen doch ihre Großmutter zu ihrem Geburtstag im Oktober dicke wollene Hauben gestrickt, dazu zwei Schals und zwei Paar Fäustlinge. Da man die beiden Mädchen kaum voneinander zu unterscheiden vermochte, wählte die Großmutter für Hedwig eine gedämpfte grüne Wolle, für Ottilie eine gedämpfte braune.

Hedwig, die marginal Jüngere der beiden, brach einen großen Eiszapfen von einem Zaun ab und begann genüsslich daran zu lutschen.

»Igitt!«, kommentierte ihre Schwester und verzog dabei das Gesicht.

»Ich stelle mir einfach vor, dass es nach Erdbeeren schmeckt«, meinte die Jüngere schulterzuckend.

»Wie soll ein Eiszapfen nach Erdbeeren schmecken?«

»Warum denn nicht? Würde er nach Lebertran schmecken, würde ich ihn wohl kaum lutschen.«

Ottilie musste kichern. »Auch wieder wahr.«

Plötzlich blieb sie stehen, hielt ihre Schwester am Arm fest, sodass diese ebenfalls anhielt. Todernst zeigte sie auf den Gehweg, auf dem sich festgetretener Schnee und zugefrorene Pfützen abwechselten und über den quer der Schatten eines Laternenmastes fiel und eine Linie bildete.

»Ab hier gilt es«, meinte Ottilie verschwörerisch, entriss Hedwig den Eiszapfen und warf ihn weg. »Von hier bis zum Haus. Aber keine Eisbahn darf ausgelassen werden.«

»Natürlich nicht«, bestätigte Hedwig, als würde ihr jemand erklären, dass Vögel fliegen konnten.

»Drei – zwei – eins – fertig – Feuer – los!«

Die beiden Schwestern begannen zu laufen, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Über jede Eisschicht schlitterten sie, dann rannten sie weiter bis zur nächsten vereisten Pfütze, über die sie dann wieder schlitterten.

Aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Schneestrecken und Schlitterbahnen lag einmal Ottilie vorn, dann wieder Hedwig. Jeder, der auf eines der beiden Mädchen gewettet hätte, würde atemlos mitfiebern, welche von beiden wohl den Sieg davontragen würde.

Kurz bevor die Schwestern ihr Zuhause erreicht hatten – ein kleines, hölzernes Haus aus verwittertem Holz –, sprang plötzlich ein Hund gegen den Lattenzaun, den das Nachbargrundstück umschloss.

Hedwig stolperte vor Schreck und stürzte. Ottilie konnte gerade noch bremsen.

Keifend und bellend wütete der Hund am Zaun, hetzte und geiferte in Richtung der Schwestern. Schnauze und Zähne erinnerten an einen Schäferhund, der kleinwüchsige Körperbau und das struppige Fell gehörten anderen Gattungen an.

»Du vermaledeites Vieh!«, schimpfte Ottilie und half ihrer Schwester auf. »Der Blitz soll dich treffen!«

In diesem Augenblick wurde die Tür des Hauses aufgestoßen, in dessen Vorgarten sich der Hund abarbeitete. Eine ältere Frau, in einen schmutzigen, mit Flicken übersäten Morgenrock gehüllt, starrte die beiden Mädchen feindselig an.

»Hört auf, meinen Caesar zu erschrecken, ihr Missgeburten!«

Hedwig und Ottilie standen wie angewurzelt da, beiden schlug das Herz bis zum Hals.

»Wir haben doch gar nicht –« Ottilie brach ab, wusste, dass es keinen Sinn haben würde, sich zu rechtfertigen. »Ihr Hund ist böse! Er weckt sogar unseren kleinen Bruder in der Nacht, weil er so viel bellt!«, rief sie aufgekratzt. »Jede Nacht!«

Die Frau spuckte aus. »Wird er schon nicht grundlos tun. Und jetzt zieht Leine, bevor ich das Gartentor aufmache und ihn auf euch hetze!«

Die beiden Schwestern machten sich davon, Hedwig humpelte.

»So ein Mistvieh«, schimpfte sie, immer noch zitternd vor Schreck.

Ottilie prüfte, ob die Frau bereits wieder ins Haus gegangen war, dann streckte sie die Zunge Richtung der geschlossenen Haustür.

»Seid ihr satt?« Der Vater lugte über den Rand seiner Zeitung.

Amalie und Theodor rieben sich als Antwort die Bäuche.

Das Mädchen machte große Augen. »Können wir Wilhelm füttern gehen?«

Mutter und Vater tauschten einen ernsten Blick.

»Biiitte!«, setzte Theodor nach.

»Ich sage dem Hausmädchen, dass es abräumen kann.«

Mit diesen Worten stand die Mutter auf und verließ das großräumige Speisezimmer. Doch der Vater wusste, dass dies nur ein Vorwand war, damit er allein mit seinem Nachwuchs sein konnte. Er faltete die Zeitung und verschränkte die Finger.

»Also, hört mir gut zu, ihr zwei«, begann er in ruhigem, tiefem Tonfall. »Als vor vier Tagen der Fisch geliefert worden ist, habe ich euch gesagt, dass ihr euch nicht an ihn gewöhnen sollt.« Er atmete tief durch. »Auch, dass ihr ihm keinen Namen geben sollt.«

»Aber Wilhelm heißt nun mal Wilhelm, das hat er uns selbst gesagt«, protestierte Amalie.

Theodor verschränkte die Arme vor der Brust und schaute trotzig drein.

»Ich hatte dafür aber meine Gründe«, fuhr der Vater unbeirrt fort. »Denn am heutigen Weihnachtsabend bereitet uns unsere liebe Köchin ein Festmahl vor.«

Die beiden Geschwister nickten in freudiger Erwartung.

»Was gibt es denn Gutes?«

Ein wenig unwohl rutschte der Vater auf seinem Stuhl hin und her, griff jeweils eine Hand seiner Kinder. »Na, was denkt ihr wohl, was es zu essen geben wird?«

Amalie und Theodor warfen sich einen fragenden Blick zu.

»Irgendwas mit Schokolade?«, meinte das Mädchen und hob dabei unschlüssig die Schultern.

»Nein«, sagte der Vater ruhig. »Naschen könnt ihr aber nach dem Essen. Als Hauptspeise gibt es –« Er zögerte, gab sich dann aber einen Ruck. »Fisch. Es gibt Fisch. So!«

Die Gesichter der Geschwister spiegelten Unverständnis. Was sollte denn daran so besonders sein, dass der Vater ein derartiges Tamtam darum machte?

Der senkte den Kopf, traute sich nicht, Blickkontakt zu halten. »Es gibt einen Karpfen.« Vorsichtig sah er zu den beiden, unschlüssig, ob sie nun verstanden hatten. »Es gibt den Karpfen.«

Amalies Augen wurden feucht, ihre Lippen kräuselten sich. »Du meinst … Wilhelm?«

Der Vater sackte innerlich zusammen, als drückte ihn eine unsichtbare Last zu Boden. »Ja, es gibt Wilhelm, blaugekocht.«

Einen Moment lang herrschte Stille. Dann brachen beide Kinder in Tränen aus.

»Also, hört mal –«, versuchte sich der Vater in einer Erklärung, brach diese jedoch ab, bevor er sie überhaupt begonnen hatte.

»Wir können doch nicht Wilhelm essen!«, schluchzte Theodor. »Er ist so ein lieber Fisch!«

Der Vater stand abrupt auf, reckte hilfesuchend die Arme in die Höhe und winkte schließlich dem Kindermädchen, das gelaufen kam.

»Entschuldigen, der Herr«, rief diese aufgeregt, ein junges Ding, das es immer allen recht machen wollte. »Ich war nur einen Augenblick unpässlich, und –«

»Schon gut, schon gut!«, wiegelte der Vater ab. Noch jemanden, der heulte, brauchte er im Augenblick nicht. »Sehen Sie zu, dass die beiden Kinder sich wieder beruhigen. Und halten Sie sie von der Vorratskammer fern.«

Das Kindermädchen nickte. »Sie meinen von Wilhelm?«

»Himmelherrgott!«, brauste der Mann auf. »Es ist nur ein Fisch! Und er wird heute verspeist werden. Und damit Schluss!«

Der Vater schnappte sich seine Zeitung und stapfte aus dem Speisezimmer.

Das Kindermädchen drückte Amalie und reichte Theodor die Hand, worauf sich die Geschwister ein wenig beruhigten.

»Seid nicht traurig«, meinte das Kindermädchen. »Wilhelm kommt in den Fischhimmel.«

Amalie und Theodor plärrten wieder auf.

»Sei bitte so lieb und geh zu Oma«, bat die Mutter Ottilie, während sie Hedwigs aufgeschundenes Knie verarztete. »Sie wollte für das Weihnachtsessen heute Abend einen Kuchen backen.«

»Ich will auch mitgehen«, protestierte Hedwig.

»Dein Knie wird so schon grün und blau werden. Du solltest dich lieber hinlegen.«

Die Mutter verknotete den Verband.

»Ich geh auch ganz langsam.« Ottilie stellte sich kerzengerade hin, wippte auf den Zehenspitzen auf und ab. »Ach bitte.«

In dem Augenblick begann im Nebenraum ein kleines Kind zu weinen.

»Ich muss zu August.« Die Mutter sah in die Augen ihrer Töchter, seufzte dann. »Na schön, wenn ihr meint. Aber ich will morgen kein Gejammer hören, dass das Knie schmerzt, verstanden?«

Die Zwillingsschwestern nickten im Gleichklang.

»Und –« Die Mutter hob den Zeigefinger. »Macht ja einen Bogen um das Haus mit dem verfluchten Hund.«

Wieder nickten die Mädchen.

»Wie gehen von hier schnurstracks auf die andere Straßenseite«, versprach Ottilie.

Die Mutter lächelte sanft, gab dann ihren Töchtern einen Kuss auf die Stirn. »Seid vorsichtig. Ab mit euch.«

Am Gartentor angekommen hielten Hedwig und Ottilie inne, lugten vorsichtig zum Nachbarhaus hinüber. War die Bestie im Garten zugange?

Aber es drang kein Geräusch von dort herüber. Kein Schnaufen, kein Hecheln, kein Knurren.

»Vielleicht haben sie ihn weggegeben?«, mutmaßte die ältere Schwester.

»Träum weiter«, meinte die andere. »Der lauert sicher auf den nächsten arglosen Menschen, der an seinem Gartenzaun entlanggeht.«

»Und jetzt?«

»Jetzt machen wir es so, wie wir es Mutter versprochen haben.«

Behutsam öffneten die Mädchen das Gartentor, huschten auf den Gehsteig, überquerten die Straße und machten beim gegenüberliegenden Zaun halt. Die Luft anhaltend sahen sie zum verfluchten Hundehaus –

Nichts.

Erleichtert nickten sich die beiden Schwestern zu, dann gingen sie los.

Keine hundert Schritte später ergriff Hedwig Ottilies Hand.

»Ich glaube, er ist hinter uns.«

Ottilie lugte zaghaft über die Schulter, ließ den Blick über den Gartenzaun wandern, über das Haus und das Gartentor – das sperrangelweit offen stand.

Vor dem Tor stand Caesar, das Fell gesträubt, die Zähne gebleckt.

»Lauf.« Mehr kam dem Mädchen nicht über die Lippen.

»Ich werde heute keinen Bissen essen.« Theodors Miene wirkte zu allem entschlossen.

»Ich auch nicht!« Amalie tat es ihrem Bruder gleich.

»Und ich werde nie wieder mit Mutter und Vater reden. Kein Wort.«

»Genau.«

Die beiden Kinder sahen einander an, wissend, dass dies ein Ding der Unmöglichkeit war.

»Die doofe Köchin richtet schon die Zutaten her«, meinte der Junge.

»Können wir gar nichts tun, damit Wilhelm bei uns bleibt?«

Theodor zuckte mit den Schultern. »Auf uns Kinder hört ja keiner.«

Amalie nickte zustimmend, streichelte dabei das Haar ihrer Lieblingspuppe. Dann stand sie auf und legte diese in den Kinderwagen, ein Geschenk, das sie zu ihrem Geburtstag erhalten hatte. Da der Puppenwagen jedoch so groß war wie ein echter, musste sie sich dafür auf die Zehenspitzen stellen.

»Schlaf gut, Schlummerle«, meinte sie mit liebevoller Stimme. »Ich werde dich nie dazu zwingen, deine Haustiere zu essen.«

Theodor sprang von der Bettkante. »Vielleicht müssen wir das auch gar nicht«, meinte er verschwörerisch.

Seine Schwester drehte sich zu ihm um. »Wie meinst du das?«

Der Junge überlegte laut. »Vater kann uns ja nicht zwingen, etwas zu essen, was nicht mehr da ist.«

»Aber wenn wir Wilhelm vor die Tür setzen, wird er ersticken.«

Theodor rollte mit den Augen. »Natürlich können wir Wilhelm nicht einfach aussetzen. Aber wir könnten ihn zum See bringen und freilassen.«

Amalie runzelte die Stirn. »Wir sollen uns heimlich davonstehlen? Vater wird uns bestrafen.«

»Unser Leben oder das von Wilhelm«, sagte der Junge beherzt. »Such es dir aus.«

»Na gut.« Das Mädchen reichte ihrem Bruder die Hand, der schüttelte sie dreimal, wie es sich für das Schließen eines Pakts gehörte.

»Aber wie sollen wir Wilhelm zum See bringen? Der ist doch viel zu schwer für uns.«

Theodor lehnte sich an ein Regal voller Bücher, fixierte dabei den Kinderwagen. »Ich glaub, ich hab da eine Idee.«

Hand in Hand und laut kreischend liefen die Zwillingsschwestern los. Hinter ihnen setzte sich der Hund in Bewegung.

Die Mädchen bogen in eine schmale Seitengasse ab, passierten Schneehaufen um Schneehaufen.

Hinter ihnen der Hund.

Wieder bogen sie ab, hofften, das Tier würde die Richtungsänderung nicht bemerken.

Hinter ihnen der Hund.

Hedwig stürzte, hielt sich das bereits angeschlagene Knie.

Ottilie wandte sich um, sah den Hund auf sich zulaufen, laut bellend. Instinktiv riss sie die Arme in die Luft, machte sich so groß und schrie so laut sie konnte.

Der Hund stutzte, hielt knurrend an. Sein Kopf wanderte zwischen dem laut schreienden und dem zusammengekauerten Kind hin und her, schien sich nicht entscheiden zu können. Dann stürzte er auf Hedwig los.

Ohne nachzudenken, griff Ottilie nach der Leine, die das Tier hinter sich herzog, packte sie und stemmte sich mit ganzer Kraft dagegen.

Der Hund setzte gerade zum Sprung auf Hedwig an, als er nach hinten gerissen wurde.

»Ich kann ihn nicht lange halten!« Ottilies Worte klangen verzweifelt.

Das Tier scharrte mit den Pfoten im Schnee, kam kaum vom Fleck, näherte sich trotzdem langsam, aber sicher dem am Boden liegenden Mädchen.

Ottilies Hände, mit denen sie verzweifelt die Hundeleine festhielt, wurden klamm, ihr war, als würden sie ihr jeden Augenblick ausgerissen.

Doch das Halsband des Hundes riss zuerst.

Ottilie fiel nach hinten.

Der Hund schnellte nach vorn.

Hedwig rollte sich zur Seite.

Mit voller Wucht prallte der Hund mit dem Schädel gegen den ehernen Laternenpfahl, an den sich das Mädchen gelehnt hatte.

Ungläubig sahen die Schwestern, wie das Tier bewusstlos zu Boden sackte – und wie sich ein Eiszapfen ob der Erschütterung von der Laterne löste. Er sauste zu Boden, bis sein Fall gebremst wurde – vom Schädel des Hundes.

Vor Schreck riss Hedwig die Hände vors Gesicht, auch Ottilie konnte nicht glauben, was soeben geschehen war.

Regungslos lag das Tier im Schnee, während dampfendes Blut aus seinem Schädel floss und sich in den Schnee fräste.

Durch einen schmalen Spalt in der Tür konnte Theodor erkennen, dass sein Vater irgendetwas unter dem Tannenbaum im großen Salon tat. Was es genau war, sah er zwar nicht, aber es genügte dem Jungen. Mit einer winkenden Handbewegung gab er Amalie ein Zeichen.

Das Mädchen trippelte auf Zehenspitzen an ihrem Bruder vorbei, schob dabei ihren Kinderwagen, auf dem zwei Leintücher lagen. Kurz vor der Küche hielt sie an, drückte sich gegen die Wand.

Theodor eilte herbei, ebenfalls darauf bedacht, kein Geräusch zu machen, lugte in die Küche. Wieder gab er ein Zeichen, wieder huschte Amalie an ihm vorbei.

In perfektem Einklang bewegten sich die beiden Geschwister durchs Haus, bis sie endlich die Tür zur Speisekammer erreicht hatten. Ihr Kindermädchen hatten die beiden zuvor weggeschickt, indem sie vorgaben, ihre Mutter ersuche sie in der Waschküche um Hilfe.

Theodor drückte die Tür auf und horchte angestrengt. Aber außer dem gelegentlichen Plätschern von Wasser war nichts zu hören. Hastig öffnete der Junge die Tür ganz, half seiner Schwester, den Kinderwagen hineinzuschieben, und schloss die Tür wieder hinter sich.

»Und du bist ganz sicher, dass Wilhelm das überlebt?«

Theodor zuckte mit den Schultern. »In meinem Buch steht, dass Karpfen lange an Land überleben können, sofern sie es feucht haben. Die Römer haben sie dafür in nasses Moos eingewickelt.«

Amalie hielt die Leintücher hoch. »Das soll unser Moos sein?«

Ihr Bruder nickte entschieden. »Wilhelm muss ja nicht lange an der Luft aushalten.«

»Also gut.«

Gemeinsam tauchten die Geschwister die Laken so lange in den Bottich, bis sie sich mit Wasser vollgesogen hatten. Dann breiteten sie eins davon im Kinderwagen aus.

Theodor nahm den großen Kescher, der an der Wand lehnte, und tauchte ihn ins Becken. Mit einem Blick zu seiner Schwester versicherte er sich, dass sie die Mission wie abgesprochen durchführen wollten. Dann streifte er den Kescher über den Fisch.

Das Tier begann, heftig zu zappeln, Amalie griff ebenfalls den Stiel des Keschers und half ihrem Bruder, den schweren Fisch aus dem Bottich zu hieven und auf dem nassen Leintuch im Kinderwagen zu platzieren.

Als dies geschafft war, legte sie schnell das zweite nasse Leintuch auf ihn und drückte es an den Seiten fest, sodass es sich streng um das Tier spannte.

»Guck, er beruhigt sich!«, flüsterte Amalie aufgeregt. »Er sieht aus wie ein neugeborenes Menschlein, findest du nicht?«

Theodor schaute verstört zu seiner Schwester.

Dann tätschelte er behutsam das Leintuch. »Brav, Wilhelm, brav. Bald bist du in Sicherheit. Jetzt müssen wir dich nur noch ungesehen zur Tür hinausbekommen.«

»Was machen wir bloß?«

Hedwig wischte sich Tränen aus den Augen, konnte diese jedoch nicht von dem toten Hund abwenden.

»Wir sagen gar nichts. Sonst will das böse Nachbarsweib vielleicht noch, dass wir ihr ihren Höllenhund ersetzen.«

»Aber wir können ihn doch auch nicht einfach hier liegen lassen.« Langsam beruhigte sich Hedwig wieder. »Wir sollten ihn beerdigen.«

»Das können wir nicht«, entgegnete Ottilie, die neben ihr stand. »Der Boden ist viel zu hart gefroren.« Sie überlegte. »Erinnerst du dich noch an die Geschichte, die Vater uns früher vorgelesen hat? Mit dem Mann und dem Walfisch?«

Ihre Schwester zuckte mit den Schultern, rappelte sich auf.

»Ich habe Vater damals gefragt, was denn mit den armen Seelen geschehen würde, die auf einem Schiff sterben. Dort gibt es ja keine Erde weit und breit. Vater sagte, dass man den Toten ein Seebegräbnis zuteilwerden ließe, also eine Beerdigung im Wasser.«

Hedwig versuchte, den Gedanken ihrer Schwester zu folgen. Schließlich huschte ein kurzes Lächeln über ihr Gesicht. »Du meinst den See?«

Ottilie erwiderte das Lächeln.

Ein kreisrundes Loch inmitten eines zugefrorenen Sees, sechs Kinder, die sich gegenüberstanden. Argwöhnisch und neugierig zugleich beäugten sich die Gruppen gegenseitig.

Amalie und Theodor, die einen dicken Karpfen in Händen hielten, der sich erstaunlich ruhig verhielt.

Hedwig und Ottilie, die etwas in einen Schlafrock Eingewickeltes trugen.

Und ein drittes Kinderpaar. Der Junge war klatschnass und zitterte wie Espenlaub, das Mädchen hatte eine Spitzhacke geschultert. Vor ihnen stand eine Kiste auf der Eisdecke.

Keines der Kinder sprach ein Wort.

»Wer seid ihr denn?«, wollte Theodor schließlich von dem dritten Kinderpaar wissen.

»Ich bin der Rudolf«, sagte der Junge. »Das ist die Frieda, meine Schwester.«

»Theodor und Amalie«, stellte sich das Geschwisterpaar vor.

»Hedwig und Ottilie«, sagte die jüngere der beiden Zwillingsschwestern.

Die anderen vier Kinder runzelten beinahe gleichzeitig die Stirn.

»Hedwig hat die grünen Handschuhe an«, beantwortete Ottilie die Frage, die unausgesprochen in der Luft lag.

»Und Ottilie die braunen«, ergänzte ihre Schwester. »Denkt euch nichts, nicht einmal Mutter kann uns zuweilen voneinander unterscheiden.«

Frieda stellte die Spitzhacke aufs Eis. »Und was macht ihr alle hier?«

»Wir retten Wilhelm«, sagte Amalie mit Blick auf den Fisch.

»Wir … beerdigen den bösen Nachbarshund.« Die Zwillingsschwestern legten das Bündel aufs Eis, schlugen wie zum Beweis den Schlafrock auf.

Die anderen Kinder verzogen angeekelt die Gesichter, als sie das blutüberströmte Tier sahen.

»Er wollte mich fressen«, erklärte sich Hedwig. »Ein Begräbnis hat er trotzdem verdient.« Sie sah zu Rudolf. »Warum bist du so nass?«

Der reckte heldenhaft den Kopf. »Weil ich einen Schatz geborgen habe. Also … wir gemeinsam. Aber ich bin getaucht.«

»Mitten im Winter?«

»Ich wollte ihn ja heben, als der See noch nicht zugefroren war, aber –«

»Aber mein Bruder ist krank geworden und Mutter hat ihm verboten das Haus zu verlassen und deshalb sind wir erst heute hier«, spulte Frieda ab, ohne Punkt und Komma und ohne einmal Luft zu holen.

»Einen Schatz? Was denn –«

»Das muss warten! Zuerst müssen wir Wilhelm retten«, drängte Amalie.

Die anderen Kinder traten einen Schritt zurück.

Gemeinsam mit ihrem Bruder legte das Mädchen den Fisch auf das Eis und flüsterte: »Wir werden dich nie vergessen, du liebster aller Fische. Mach’s gut, Wilhelm.«

Dann ließen sie den Karpfen in den See gleiten, atmeten erleichtert auf.

Hedwig rempelte ihre Schwester an, es den anderen gleichzutun. Die beiden hoben den toten Hund vom Schlafrock und schoben ihn an das Loch im Eis.

Ottilie räusperte sich würdevoll. »Auch wir werden dich nie vergessen, du bösester aller Hunde. Aber … mach’s du auch gut, Caesar.«

Dann ließen sie das tote Tier in den See gleiten, wo es sogleich versank, und bekreuzigten sich.

»Also, was ist das für ein Schatz?« Amalies Augen glänzten erwartungsvoll.

»Der wertvollste Schatz, den ihr euch nur vorstellen könnt«, sagte Rudolf mit geheimnisvoller Stimme. Langsam öffnete er die Truhe. Darin lagen gut zwei Dutzend wunderschöne bunte Glasmurmeln.

Die anderen Kinder starrten wie verzaubert darauf.

»Rudolf hat sie hier im See versteckt, weil unser doofer Cousin zu Besuch kam und zwei Wochen blieb und der klaut wie eine Elster«, erklärte Frieda, wieder ohne Punkt und Komma. »Daher mussten wir die Murmeln verstecken, aber der Boden war schon hart gefroren.«

»Konntet ihr nicht warten, bis es Frühjahr wird?«

»Morgen Abend kommt eine Großcousine zu uns und mit der murmeln wir immer und daher brauchten wir dringend den Schatz.«

Ottilie hob den Schlafrock auf und bot ihn Rudolf an, der immer noch von Scheitel bis Sohle vor Nässe triefte. »Hier, sonst wirst du gleich wieder krank.«

Dankbar schlüpfte der Junge in den mit Flicken übersäten Hausmantel, ungeachtet der Blutflecken. »Danke schön. Wird den Rock niemand vermissen?«

Hedwig zuckte mit den Schultern. »Der hing im Garten unserer Nachbarin. Und die ist mindestens genauso böse, wie ihr Hund es war.«

Rudolf nahm vier Murmeln aus seiner Schatztruhe, schenkte zwei davon als Dank Hedwig und Ottilie und die zwei anderen Amalie und Theodor.

»Die sollen euch im neuen Jahr Glück bringen.«

Theodor nahm das nasse Leintuch, in das der Fisch eingewickelt war, suchte es ab und fand schließlich vier Schuppen. Diese überreichte er den anderen vier Kindern.

»Wenn ihr die heute Abend in der Hosentasche tragt oder in euer Portemonnaie legt, werdet ihr auch viel Glück haben.«

Die sechs Kinder sahen einander an, ein verschwörerisches Grinsen in den Gesichtern. Ohne es auszusprechen, wusste jeder von ihnen, dass das, was am heutigen Abend geschehen war, ihr immerwährendes Geheimnis bleiben würde.

»Frohe Weihnachten euch allen«, wünschte Amalie.

Ein »Frohes Weihnachten« wünschten die anderen zurück. Dann gingen alle ihrer Wege …

Amalie und Theodor ließen das Donnerwetter ihres Vaters, ohne mit der Wimper zu zucken, über sich ergehen. Doch letzten Endes erkannte auch er, wie nobel und voller Herzensgüte die Tat seiner Kinder war. Das weihnachtliche Festmahl mundete schließlich auch ohne Fisch.

Hedwig und Ottilie holten den Kuchen ihrer Großmutter und feierten ein wunderbar stilles Fest mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Brüderlein. Überhaupt würde es lange still bleiben, bis auf wenige Tage im Januar, als sich die Nachbarin einen neuen Hund zulegte, der sie jedoch wiederholt biss, woraufhin sie sich seiner entledigte. Fortan blieb das Nachbargrundstück gänzlich hundefrei.

Rudolf und Frieda erwartete ebenfalls ein Donnerwetter, gefolgt von einer neuen, starken Erkältung des Jungen. Ihrer Großcousine rangen sie sieben Murmeln ab. Im Februar hackten die beiden Geschwister die Eisdecke erneut auf und versenkten den Schatz, da ihr Cousin sie besuchen kam.

Glücklich blieben die sechs im darauffolgenden Jahr alle.

II. Ein Lichtlein brennt

1893

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen

(Hermann Kletke, um 1841)

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen,

wie glänzt er festlich, lieb und mild,

als spräch’ er: »Wollt in mir erkennen

getreuer Hoffnung stilles Bild!«

Die Kinder steh’n mit hellen Blicken,

das Auge lacht, es lacht das Herz,

o fröhlich seliges Entzücken!

Die Alten schauen himmelwärts.

Zwei Engel sind hereingetreten,

kein Auge hat sie kommen seh’n,

sie geh’n zum Weihnachtstisch und beten,

und wenden wieder sich und geh’n.

»Gesegnet seid ihr alten Leute,

gesegnet sei du kleine Schar!

Wir bringen Gottes Segen heute

dem braunen wie dem weißen Haar.

Zu guten Menschen, die sich lieben,

schickt uns der Herr als Boten aus,

und seid ihr treu und fromm geblieben,

wir treten wieder in dies Haus.«

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen,

unsichtbar jedes Menschen Blick,

sind sie gegangen wie gekommen,

doch Gottes Segen blieb zurück.

*

Leise rieselte der Schnee. Silberne Flocken tänzelten in einem nur ihnen bekannten Reigen erdwärts, vergossen aus einem schier unendlichen Füllhorn, weit oberhalb der Wolkendecke. Die Pflastersteine der Gassen und Gehwege waren bereits dick mit dem kristallinen Zauberpulver bedeckt. Sogar die Gaslaternen schienen sich mit einer spitzen weißen Haube gegen die Kälte zu stemmen, während sie ihr unstetes und doch warmes Licht in die Finsternis der Nacht entsandten.

Die Meistersingerstadt wirkte wie leergefegt, während Väterchen Frost sie sich untertan zu machen versuchte. In den Fenstern der Häuser brannten unzählige Kerzen, erleuchteten die Stuben in allen Facetten der Bernsteinfarben, während ihre Bewohner Scherenschnitten gleich den Heiligen Abend begingen.

Eine selige Stimmung hatte sich an jenem 24. Dezember breitgemacht, und Liebe und Frieden hielten Einzug in die Frankenmetropole.

So auch in der Adlerstraße Nummer 9, im dritten Stock …

Das singende Klirren zweier Bleikristallgläser, die mit Bedacht aneinandergestoßen wurden, durchbrach das stete Knistern des Kaminfeuers.

»Auf uns«, sagte Theobald, Nase und Backen leicht gerötet, mit Lachfalten, die seine braunen Augen umspielten.

»Auf uns«, wiederholte Augusta den Trinkspruch ihres Gemahls, spitzte die Lippen und zwinkerte ihm neckisch zu.

Dann tranken die beiden Champagner Brut, den sie sich eigens vom Weingut Aschbach hatten zusenden lassen, das für hochqualitative Triage, Remuage und Dosage bürgte. Und für einen ebenso hohen Preis.

Ein Augenblick verstrich, in dem jeder der beiden Eheleute etwas zu sagen wollen schien, sich dann jedoch eines Besseren besann. So lehnten sich Augusta und Theobald schweigend in die mit Leder gepolsterten Ohrensessel zurück und blickten in den Kamin, wo Flammen knisternd das verzehrten, was sie am Leben hielt.

Links der beiden Eheleute, in einem gehörigen Abstand, der jedes noch so grobe Funkenspiel des Kamins wirkungslos werden ließ, stand ein prächtiger Tannenbaum. Dicht und gleichmäßig im Wuchs, über und über behangen mit Äpfeln und Naschwerk aus Zucker, mit Walnüssen, von Rauschgold ummantelt und von silbernem Lametta, das eiszapfengleich von den Ästen hing. Die aufgesetzte güldene Spitze auf dem Baum berührte beinahe den Stuck am Plafond. Sein Umfang umfasste eine Fläche, die weniger begüterten Familien wohl zum Leben genügte.

Rechts der beiden Eheleute erstreckte sich eine lang gezogene Tafel, gedeckt mit einem weißen Spitzentischtuch, darauf noch die verräterischen Flecken des vor Kurzem genossenen Festmahls.

Theobald tippte mit den Fingern auf den Deckel einer kleinen hölzernen Box. Dann schenkte er seiner Gemahlin ein Lächeln, das bekräftigen sollte, wie gut es das Leben doch mit ihnen gemeint hatte.

»Stört es dich, Liebes?« Sein Blick wanderte zur Schachtel.

Sie schüttelte den Kopf, auch wenn ihre Augen für den Bruchteil einer Sekunde das Gegenteil zu sagen schienen.

Theobald öffnete den Deckel, entnahm der Schachtel, einem Humidor, eine dicke Zigarre. In oft geübten Handgriffen knipste er das Ende ab und entzündete mittels eines besonders dafür gefertigten langen Schwefelholzes die Rauchware. Während er am Endstück saugte, fielen seine Wangen und der darauf wachsende leicht ergraute Vollbart immer wieder ein, gleich dem Bauch eines schnell atmenden Tieres.

Schließlich hatte die Zigarre jene Glut erreicht, die ein genüssliches Paffen gewährleistete. Theobald war satt, der Champagner stieg ihm angenehm zu Kopf und der herbe würzige Geschmack der Zigarre gaukelte jene zufriedene Erdverbundenheit vor, die eine allumfassende Entspannung von Körper und Geist versprach. Zudem hatte der Abend jenen Verlauf genommen, den er sich erhofft hatte, reüssierte Theobald im Stillen.

Verschmitzt lächelte er Augusta zu. Denn das Grande Finale stand noch bevor.

Wenn auch nicht für sie, so zumindest für ihn selbst …

Während ihr der Tabakqualm widerlich und unaufhaltsam in Mund und Rachen kroch, bemühte sich Augusta unter Aufgebot all ihrer Kräfte, einen entspannten und glückseligen Eindruck zu vermitteln. Der Heilige Abend war genauso verlaufen wie jener im letzten Jahr und der davor und so weiter. Der einzige Unterschied, so schien es ihr, bestand im nuancierten Gestank der gewählten Rauchwaren ihres Gemahls und im Geschmack des Likörs, den sie im Anschluss, aber noch vor der Bescherung zu sich zu nehmen pflegte, um auch weiterhin glückselig wirken zu können. Denn dies war sie schon lange nicht mehr.

Augusta versuchte, tief durchzuatmen, doch die Steifheit ihres Mieders hinderte sie daran. Aus den Augenwinkeln heraus konnte sie sich in einem großen Spiegel sehen, aber was sie sah, schien ihr so fremd wie irgendeine alte Bettlerin in der Gosse.

Wie konnte sie sich derart verändert haben? Gut, ihr schwarzes Haar besaß noch immer eine ähnliche Fülle wie vor zwanzig Jahren, auch glänzte es ebenso seidig – wenn auch unter Zuhilfenahme von parfümiertem Haaröl. Auch ihre hochgesteckte Frisur wirkte kleidsam. Aber ihr Gesicht. Ihre Augen. Ihre Ausstrahlung. All dies schien ein Schatten jenes Bildes, das sie von sich selbst hatte.

Wo war ihre Kraft geblieben, wo ihre Anmut, ihre Keckheit?

Die Frau trank ihr Glas in einem langen, frustrierten Zug leer. Denn insgeheim kannte sie die Antwort auf all diese Fragen. All dies war in den zwanzig Ehejahren auf der Strecke geblieben. Ausgesaugt von dem, der neben ihr diese verfluchten stinkenden Zigarren schmauchte. Der sie gerade so selbstzufrieden angelächelt hatte, dass sie ihn am liebsten wie eine räudige Katze angesprungen hätte, um ihm das feiste Grinsen aus dem Antlitz zu kratzen.

Augusta schnaubte, verschluckte sich dabei und begann hässlich zu husten …

Besorgt stand Theobald auf und klopfte seiner Gemahlin mit so viel Kraft wie nötig, aber so sanft wie möglich auf den Rücken.

»Alles gut, Liebes?« Er blickte ihr in die Augen, in denen sich Tränen gesammelt hatten.

»Es geht schon wieder«, keuchte sie. »Der Schampus.«

»Soll ich dir ein Glas Wasser holen lassen?« Er zögerte. »Ich meine, soll ich dir eins holen? Das Personal hat ja heute Abend frei.«

Sie wiegelte ab. »Gib mir nur einen Augenblick.«

»Natürlich, Liebes«, sagte er und nahm wieder in dem Ledersessel Platz.

Der Schampus …

Ihre Worte dröhnten förmlich in seinen Ohren. Als ob sie sich schon jemals den Hals an etwas Alkoholischem verdorben hätte, so viel, wie sie trank. Aber zu Theobalds Bedauern gehörte sie nicht jener Gattung Frau an, die ein leichter Damenspitz zugänglicher für Avancen machte.

Betrunkene Frauen sind Engel im Bett, pflegte sein seliger Herr Papá zu sagen. Damit hatte er jedoch mit Sicherheit nicht Frauen wie Augusta gemeint. Sie wurde kaltschnäuziger, feindseliger. Eine Eigenschaft, die er lange nicht an ihr entdeckt hatte. Als sie sich kennen und lieben lernten, im zarten Alter von Anfang zwanzig, da hatten sie keine Soiree ausgelassen, keine Tanzveranstaltung, keine Vergnüglichkeit. Theobald war damals gar, als würden sie wetteifern, wer verrückter, wer wagemutiger und wer unziemlicher sein konnte. Sie gaben sich einem Rausch der Sinne hin, wie es sich nicht einmal für ein verheiratetes Paar schickte, geschweige denn eine unstatthafte Liaison wie der ihren.

Aber das war ihnen beiden einerlei, denn sie hatten sich gefunden.

Ein Jahr später feierten sie Hochzeit, kauften diese Wohnung und richteten sie gemeinsam ein. Für ein Leben zu zweit, zu dritt, zu viert – wie der Herrgott es eben wollte. Aber der Herrgott wollte es nicht. Alle Bemühungen, eine Familie zu gründen, waren fruchtlos geblieben, über zehn lange Jahre hinweg. Hatte zu Anfang noch der eine Partner den anderen aufgefangen, wenn wieder einmal die herzzerreißende Erkenntnis hereinbrach, sie würden kinderlos bleiben, so nahm diese Bereitschaft ebenso ab wie der Wille, es weiterhin zu versuchen.