Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

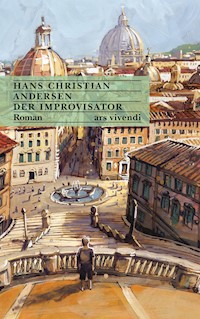

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

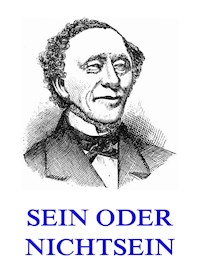

Ein Roman aus dem Stadtleben. Andersen ist hauptsächlich bekannt für seine vielen Märchen, hat sich aber auch als Schriftsteller von Romanen profiliert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 472

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

O. Z.

Hans Christian Andersen

Inhalt:

Hans-Christian Andersen – Biografie und Bibliografie

O. Z.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

O.Z., H. C. Andersen

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

Loschberg 9

86450 Altenmünster

ISBN: 9783849604103

www.jazzybee-verlag.de

Hans-Christian Andersen – Biografie und Bibliografie

Dän. Dichter, geb. 2. April 1805 in Odense, gest. 4. Aug. 1875 in Kopenhagen, Sohn eines armen Schuhmachers, gewann früh das Interesse bedeutender Männer, besuchte mit ihrer Unterstützung eine Lateinschule und erregte bald durch die phantastische Satire »Fodreise fra Holmens Kanal til Amager«, die episch-dramatische Dichtung »Agnete og Havmanden« (1827), das Vaudeville »Kærlighed paa Nicolaitaarn« (1828) und die Poesien »Digte« (1829), »Fantasier og Skitser« (1831), »Skyggebilder«, »Vignetter« (1832) Aufsehen. A. war fast stets auf Reisen bis in die fernsten Länder; er schilderte Reiseeindrücke aus Italien und Griechenland in »En Digters Bazar« (1842), schwedische in »I Sverige« (1851), spanische in »I Spanien« (1863), lebte aber seit 1863 in Kopenhagen und besuchte nur noch Christania (1872), wo er allgemein gefeiert wurde. A. war ein sehr vielseitiger Autor. Er schrieb Romane: die vielgelesenen Künstlergeschichten »Improvisatoren« (1835), »Kunen Spilmand«, ferner »O. T.« (1835), »To Baronesser«, »At være eller ikke være« (1848), die weltberühmten, humorvollen, phantasiereichen, gedankentiefen, bei alt und jung gleich beliebten Märchen »Eventyr, fortalte før Born« (1835, erste Sammlung) und die in der Art der Märchen geschriebenen »Billedbog uden Billeder« (1840) und »Historier« (1852); ferner Dramen, unter denen die romantischen »Maurepigen« (1840), »Mulatten«, »Lyckens Blomst«, »Pa Langebro«, »Kongedrømmer«, die Märchendramen »Mere end Perler og Guld«, »Ole Lukøje« und »Hyldemor« und die Burlesken »Den Usylige paa Sprogø« (1839), »Den nye Barselstue« (1840), die Weltdichtung »Ahasverus« (1848), »Nye Eventyr og Historier« (1858–61, 4 Tle.), die offenherzige Lebensschilderung »Mit Livs Æventyr« (1877). A. wurde von der Kritik, namentlich von Hertz und Heiberg, wegen seiner formellen Mängel verspottet, was den feinfühligen Dichter sehr verletzte, aber früh von Öhlenschläger gefördert. Andersens »Samlede Værker« erschienen 1854–79 in 33 Bdn.; deutsche von A. besorgte Ausg., Leipz. 1853–72, 50 Bde. Briefe (»Breve fra og til A.«) erschienen 1887 in 3 Bänden. Vgl. G. Brandes, Kritiker og Portræter (2. Aufl., Kopenh. 1885); Bournonville, Mit Theaterliv, 3. Teil (das. 1878); Collin, H. C. A. og det Collinske Hus (das. 1882); R. N. Bain, Hans Christian A., a biography (Lond. 1895).

O. Z.

1.

»Quod felix faustumque sit!«Die akademische Matrikel.

Es gibt eine Glückseligkeit, die noch kein Dichter recht besungen, keine noch so liebenswürdige Leserin je in dieser Welt erlebt hat, noch je erleben wird. Es ist dies ein Zustand der Glückseligkeit, welcher nur dem männlichen Geschlechte und selbst unter diesem nur den Auserwählten erreichbar ist. Es ist ein Lebensmoment, der unsere Gefühle, unsern Geist, unser ganzes Wesen ergreift. Thränen der Unschuldigen sind vergossen, schlaflose Nächte sind darüber hingegangen, in welchen die fromme Mutter und die zärtliche Schwester für diesen kritischen Augenblick des Lebens flehentlich Gott angerufen haben.

Glückseliger Augenblick, den kein Weib, und sei es auch noch so gut, noch so schön und geistreich, erleben kann – glückseliger Augenblick, Student zu werden, oder um mich des üblicheren Ausdrucks zu bedienen, das erste Examen bestanden zu haben.

Der Cadett, welcher Offizier, der Schüler, welcher akademischer Bürger, der Lehrjunge, welcher Geselle wird, sie Alle empfinden in höherem oder geringerem Grade dieses Hinweghüpfen über den Examenwall, hinein in den Tummelplatz der Philosophie. Alle streben wir nach einer größeren Bahn und eilen brausend weiter, dem Flusse gleich, der sich ins Meer verliert.

Zum ersten Male fühlt nun die jugendliche Seele so recht ihre Freiheit und fühlt sie folglich doppelt. Sie strebt nach Wirksamkeit, beginnt ihr eigenes Ich zu begreifen, das ja geprüft und nicht zu leicht befunden ist, und wird noch von all den ungetäuschten Träumen des Kindes umgaukelt. Nicht Liebesglück, nicht Begeisterung für Kunst und Wissenschaft elektrisirt so alle Nerven, wie das Bewußtsein: Nun bin ich Student!

Dieser Frühlingstag des Lebens, an welchem die Eisdecke der Schule gesprengt wird, der Baum der Hoffnungen Knospen treibt, die warme Frühlingssonne leuchtet, fällt bekanntlich bei uns in Dänemark in den Monat October, gerade, wenn die Natur ihres Laubes entkleidet wird, wenn die Abende beginnen dunkler zu werden und sich das Wintergewölk dichter zusammenzieht, recht als wollte es der Jugend zurufen: »Euer Frühling, der aus dem Examen hervorsprießt, ist nur ein Traum! Gerade nun werdet ihr erst recht den Ernst des Lebens kennen lernen!« Allein daran denkt die glückliche Jugend nicht, und wir wollen es ebenfalls nicht, wollen vielmehr mit den Fröhlichen fröhlich sein und ihren Kreis mit Vorliebe aufsuchen. In einem solchen nimmt unsere Erzählung ihren Anfang.

2.

Wenn unsre Pfade nun sich scheiden. Uns trennet bald das weite Meer, Wird die Erinn'rung uns vereinen. So froh wird uns kein Tag mehr lachen, Als unsrer Jugend schöne Zeit!Carl Bagger.

Es war im October des Jahres 1829. Das Examen artium, die sogenannte Maturitätsprüfung, war beendet. Einige junge Studenten waren Abends bei einem ihrer Commilitonen, einem achtzehnjährigen Kopenhagener versammelt, dessen Eltern ihm und seinen neuen Freunden zu Ehren des Tages eine kleine Festlichkeit veranstaltet hatten. Mutter und Schwester hatten alle Einrichtungen auf das Niedlichste getroffen, der Vater einen ausgezeichneten Wein aus seinem Keller geliefert, und der Student selbst, der hier in der Rolle des regis convivii auftrat, für Tabak, ächten Oronoco-Knaster gesorgt. Was jedoch die Pfeifen anlangte, so hieß es in der Einladung, die selbstverständlich in lateinischer Sprache abgefaßt war, daß ein Jeder seine eigene mitbringen müsse.

Die Gesellschaft, zu der nur die intimsten Freunde eine Einladung erhalten hatten, bestand aus einundzwanzig Personen. Alle hatten sich pünktlich eingefunden. Ungefähr der dritte Theil der Anwesenden stammte aus den Provinzen, die übrigen dagegen waren Kopenhagener.

»Der alte Vater Homer muß mitten auf dem Tische stehen!« sagte einer der Lebhaftesten, indem er eine Gipsbüste vom Ofen herabnahm und sie auf den gedeckten Tisch setzte.

»Warum nicht? Er hat im Trinken gewiß eben so viel geleistet, wie die übrigen Dichter!« sagte ein Aelterer. »Gib mir eines deiner Exercitienbücher, Ludwig, damit ich ihm einen Kranz von Weinblättern ausschneiden kann, da wir ja doch keine Rosen haben und ich mich auf das Ausschneiden derselben nicht verstehe.«

»Ich will mit der Libation beginnen!« rief ein Dritter. »Favete liguis!« Nach diesen Worten streute er eine Messerspitze voll Salz über die Büste, während er gleichzeitig sein Glas erhob, um die Libation mit einigen Tropfen Wein zu vollenden.

»Behandle meinen Homer nicht wie einen Ochsen!« rief der Wirth. »Homer soll den Ehrenplatz zwischen der Bowle und der Makronentorte einnehmen! Er ist mein Lieblingsdichter! Ihm habe ich das »laudabilis et quidem egregie« im Griechischen zu verdanken. Nun wollen wir gegenseitig auf unser Specielles trinken! Jörgen soll magister bibendi sein, und darauf singen wir, »gaudeamus igitur« und »integer vitae.««

»Der Küster mit dem Cardinalhute muß Vorsänger sein!« rief einer der Provinzialen, indem er auf einen jungen Mann mit auffallend rothen Backen hinwies.

»O, jetzt ist es mit der Küsterei vorbei!« erwiderte dieser lachend. »Kannst du deine Sticheleien noch immer nicht lassen, so erhältst du deinen alten Spitznamen »Rauchfang« auch wieder.«

»Meinetwegen! Diesem Namen liegt doch wenigstens eine prächtige Geschichte zu Grunde!« versetzte jener. »Ihn nannten wir nach dem Amte seines Vaters Küster. Darin liegt nun gerade nicht viel Witz. Aber in Bezug auf den Hut hatten wir den Nagel auf den Kopf getroffen, denn der glich vollkommen einem Cardinalhute. Meinen Namen erhielt ich jedoch auf lustigere Weise.«

»Er wohnte unmittelbar neben der Schule,« fuhr der Andere fort. »So oft wir unsere Freiviertelstunde hatten, konnte er sich nach Hause schleichen. Eines Tages hatte er den Mund voll Tabaksrauch genommen, um uns denselben ins Gesicht zu blasen. Als er aber mit hochaufgetriebenen Backen in den Schulgang kam, war die Viertelstunde bereits verstrichen, und wir befanden uns schon wieder in der Klasse. Da der Rector noch in der Thüre stand, konnte er den Rauch nicht entweichen lassen und machte deshalb den Versuch, sich hineinzuschleichen. »Was hat Er da im Munde?« fragte der Rector. Philipp konnte natürlich nicht antworten, ohne zugleich den Rauch herausqualmen zu lassen. »Nun, was glotzt Er mich so sprachlos an?« sagte der Rector und gab ihm eine Ohrfeige, daß ihm der Rauch gleich aus Nase und Mund hervordampfte. Es war ein prächtiger Anblick! Der Rector selbst gerieth in so heitere Laune, daß er ihm das Notabene erließ!«

Integer vitae!« intonirte hier plötzlich der Vorsänger, und in voller Harmonie stimmten die Andern in den Gesang ein. Darauf zeigte ein junger Kopenhagener sein dramatisches Talent, indem er die Vortragsweise der akademischen Professoren mit Hervorhebung aller ihrer Eigenthümlichkeiten auf das täuschendste nachahmte, indeß auf eine so gutmüthige Weise, daß es selbst die ehrwürdigen Zielscheiben seines Witzes belustigt haben würde. Jetzt folgten Toaste: »Vivant omnes hi et hae!«

»Auf das Wohl des besten Mädchens!« rief keck einer der lustigen Brüder.

»Das beste Mädchen soll leben!« wiederholten einige der Jüngern und stießen mit den Gläsern an, während sie über ihre eigene Keckheit errötheten, da sie noch nie an ein geliebtes Wesen gedacht hatten, aber das sollte ihnen ein gewisses Ansehen unter den Andern verleihen. Der Rundgesang begann, bei welchem Jeder den Vornamen seiner Geliebten nennen mußte. Obgleich sicherlich die Hälfte einen aus der Luft griff, nannten Einzelne auch einen richtigen Namen mit einigem Herzklopfen. Das Gespräch wurde lebhafter. Die bevorstehenden militärischen Uebungen, an welchen sich die Studenten als besonderes Corps zu betheiligen hatten, die hübsche Uniform, die Aufnahme in die akademischen Verbindungen, das Vergnügen, welches man sich von ihnen versprach, alles war von großem Interesse. Auch von dem künftigen philologicum und philosophicum war die Rede, bei welchen es galt, sich im Lateinischen zu zeigen.

»Was meinen Sie dazu,« sagte einer von ihnen, »wenn wir einmal die Woche abwechselnd bei einander Zusammenkünfte hielten und uns im Disputiren übten? Dabei dürfte dann kein einziges Wort in der Muttersprache geredet werden. Das könnte ganz vortrefflich werden.«

»Ich bin dabei!« riefen Mehrere durcheinander.

»Es müssen dann aber auch bestimmte Verhaltungsregeln gegeben werden!«

»Ja, aber unsern besten Lateiner, den Kronjütländer Otto Zostrup, müssen wir auch zur Theilnahme auffordern! Er schrieb sein exercitium in Hexametern.« »Er hat zu heut' Abend, wie es scheint, keine Einladung erhalten!« äußerte der Nachbar des letzten Redners, der junge Baron Wilhelm aus Fünen, der einzige Edelmann in der ganzen Gesellschaft.

»Otto Zostrup!« erwiderte der Wirth. »Er ist allerdings ein sehr begabter junger Mann, aber er hat ein sehr hochmüthiges Benehmen. Er hat etwas in seinem Wesen, was mir durchaus nicht gefällt. Weil er neunmal prae ceteris erhielt, brauchen wir Andern doch auch noch keine Dummköpfe zu sein!«

»Aergerlich war es doch,« versetzte ein Anderer, »daß er in der Mathematik das einzige non bekommen mußte. Er hätte sonst eine öffentliche Belobigung erhalten! Nun kann er sich über die vielen brillanten Prädikate nur ärgern!«

»Ja, und dabei ist er gerade ein ausgezeichneter Mathematiker!« fügte Wilhelm hinzu. »Beim Schriftlichen war irgend ein Versehen vorgefallen, an welchem der Aufseher allein die Schuld trug! Wie die Sache zusammenhängt, weiß ich übrigens nicht. Allein Zostrup ist unendlich heftig und kennt in seiner leidenschaftlichen Hitze keine Rücksichten. Wüthend stand er auf und ging fort. Auf seinem Platze fand sich nur ein Stück unbeschriebenes Papier, und dafür erhielt er eine Null, die das Mündliche nicht höher als auf non zu bringen vermochte. Zostrup ist jedenfalls ein herrlicher junger Mann. Wir haben auf dem Dampfschiffe zusammen die Reise von Helsingör nach Kopenhagen gemacht und saßen beim Schriftlichen neben einander; nur an dem Tage, an welchem wir die mathematischen Aufgaben zu lösen hatten, saß ich weiter unten. Von seinem Stolze abgesehen, den man ihm abgewöhnen muß, gefällt er mir sehr gut.«

»Herr Baron,« sagte sein Nachbar, »ich theile Ihre Ansicht. Wollen wir uns nicht du nennen?«

»Wir wollen heut' Abend Alle Brüderschaft trinken!« rief der Wirth, »es ist nicht hübsch, wenn sich Commilitonen und gute Freunde Sie anreden.«

»Evoe Bacchus!« jubelten die Lustigen. Die Gläser wurden geleert, die Nachbarn kreuzten die Arme und man leerte die Gläser, während Einzelne das »dulce cum sodalibus« anstimmten.

»Sage mir, wie du heißest?« fragte einer der Jüngeren seinen neuen Duzbruder.

»Wie ich heiße?« erwiderte dieser. »Bis auf einen Buchstaben führe ich denselben Namen wie der Baron.«

»Der Baron!« rief ein Dritter. »Ja, wo ist denn der geblieben?«

»Da steht er und plaudert an der Thüre. Das Glas genommen, Baron! Wir Andern haben schon sämmtlich Brüderschaft gemacht!«

Die Gläser wurden emporgehoben, der junge Baron lachte, stieß an und rief den jungen Leuten rings im Kreise umher zu: »du, du!« In der ganzen Art und Weise lag indeß etwas Gezwungenes, was jedoch den jungen Gemüthern entging. Noch vielweniger stieg in einem der lustigen Studenten der Gedanke auf, daß sein plötzliches Zurücktreten während des ersten Smollirens vielleicht einzig und allein deshalb geschah, um demselben aus dem Wege zu gehen. Bald war er jedoch wieder einer der Ausgelassensten, versprach jedem angehenden Theologen eine Pfarre auf seinem Gute, wenn er erst frei auf demselben schalten könnte, und schlug darauf vor, daß am kommenden Freitage bei ihm der Anfang mit den lateinischen Disputations-Uebungen gemacht werden sollte. Otto Zostrup müßte aber an denselben Theil nehmen – selbstverständlich, wenn er Lust hätte – er wäre ein tüchtiger Student und sein Freund, wären sie ja doch zusammen gereist und am grünen Tische Nachbarn gewesen!

Zu denen, welche am frühesten ihr »valete, amici« sprachen, gehörte der Baron, einige wollten den lustigen Kreis jedoch noch nicht verlassen. Draußen auf der Straße, die im hellen Mondschein dalag, war bereits die tiefste Stille eingetreten. In den meisten Häusern hatte sich alles zur Ruhe begeben, nur hier und da war noch ein Lichtschimmer zu entdecken. Die meisten Leute schliefen, selbst solche, die die Pflicht hätte wach erhalten sollen. So saß ein unglückseliger Miethkutscher hoch oben auf dem Kutschenbocke und genoß, die Zügel um die Hände geschlungen, vor dem Hause, von welchem er seine Herrschaft abholen sollte, die erwünschte Ruhe. Wilhelm (wir wollen künftig den jungen Baron nur bei seinem Vornamen nennen), wanderte allein durch die Straße. Der Wein hatte sein nordisches Blut erwärmt, das ohnehin nie allzulangsam floß; bei seinem jugendlichen Sinn, seiner ausgelassenen Laune und in der fröhlichen Stimmung, die er aus der lustigen Gesellschaft mitgebracht hatte, vermochte er an diesem schlafenden Endymion nicht still vorüberzugehen. Er gerieth mit einem Male auf den Einfall, den Kutschenschlag zu öffnen und in den Wagen hineinzuspringen. Darauf ließ er das Fenster nieder und rief mit kräftiger Stimme: »Fahr zu!« Der Kutscher fuhr aus seinem gesegneten Schlafe empor und fragte ganz verdutzt: »Wohin?« Ohne sich zu bedenken, rief Wilhelm: »Nach dem Wirthshaus zum Schiff in der Weststraße!« Der Kutscher fuhr zu. Auf halbem Wege öffnete Wilhelm jedoch den Kutschenschlag, wagte einen kühnen Sprung, und der Wagen rollte weiter. Vor dem Wirthshaus zum Schiff machte er Halt. Der Kutscher stieg ab und öffnete den Schlag. Niemand befand sich im Wagen. Um sich recht zu überzeugen, steckte der Kutscher den Kopf hinein, aber nein, er war und blieb leer! »Sonderbar!« sagte der Mann, »sollte ich das geträumt haben? Ich hörte doch ganz deutlich die Worte: Fahr' nach dem Schiffe! Wie werden sie jetzt auf mich warten!« und hastig kletterte er auf seinen Bock und jagte wieder zurück.

Inzwischen hatte Wilhelm seine Wohnung in der Weinberggasse erreicht; bei der schönen Nacht hatte er das Fenster geöffnet und schaute nun auf den einsamen von Buden eingeschlossenen Platz neben dem Kirchhofe hinaus. Zum Schlafen hatte er keine Lust, obgleich sich alles in der Straße, bis auf den Wächter hinab, dieser Gottesgabe zu erfreuen schien. Wilhelm dachte an die lustige Abendgesellschaft, an sein Abenteuer mit dem armen Miethkutscher, nahm darauf seine Violine von der Wand und begann einige Variationen zu spielen.

Die Nachzügler von dem ruhmvollen Zechgelage kamen jetzt in einem noch heiterern Zustande als bei Wilhelms Abschiede die Straße einhergewandert. Einer von ihnen versuchte sich im Jodeln, und kein Wächter zeigte sich als störendes Princip. Sie hörten Wilhelms Violine und erkannten den Musikfreund.

»Höre, du da oben!« riefen sie, »spiele uns eine Française.«

»Aber der Wächter – – ?« fragte einer der weniger Beherzten.

»Potztausend, da sitzt er!« rief ein Dritter, und zeigte auf einen schlafenden Gegenstand, dessen Kopf gegen eine große hölzerne Kiste vor einer verflossenen Bude gelehnt war.

»Der ist selig!« sagte der Erste. »Hätten wir nur den starken Isländer hier, der würde ihn bald an seinem Bandelier an einen der eisernen Haken aufgehängt haben. Dieses Meisterstück hat er schon früher ausgeführt! Er besitzt Pferdekräfte. Er faßte einen solchen Burschen ganz säuberlich mitten um den Leib und hängte ihn am Gürtel auf einen der Haken an der Wage. Das war ein reizender Anblick! Da hing der Wächter und pfiff, damit ihm die andern zu Hilfe kommen sollten. Der erste, welcher herbeistürzte, wurde sofort neben ihn gehängt, und jetzt erst ergriff der Isländer die Flucht, während die Beiden Duette bliesen.«

»Hört, faßt mit an!« rief einer der lustigen Brüder, indem er schnell den hölzernen Kasten öffnete, dessen Deckel nur durch einen Pflock geschlossen war. »Laßt uns den Wächter, der ja in einem wahren Bärenschlafe liegt, hineinsperren!«

Augenblicklich hatten vier den Schläfer ergriffen, der allerdings erwachte, aber sich schon, ehe er noch ganz zur Besinnung kam, im Kasten befand. Der Deckel flog zu, und ein Paar der Freunde sprangen hinauf, während der Pflock vorgesteckt wurde. Der Wächter im Kasten griff sofort nach seiner treuen Pfeife und entlockte ihr die herzzerschneidensten Töne. Schnell verschwanden die Plagegeister, gingen aber nur so weit zurück, daß sie die Pfeife noch hören und Zeuge des nun folgenden Auftrittes sein konnten.

Da erschienen die Nachbarwächter.

»Was ist los? Wo steckst du denn?« riefen sie und fanden endlich die Stelle.

»Ach, Gott helfe mir!« schrie der Aermste in seinem Kasten. »Laßt mich heraus, laßt mich heraus! Ich muß ja die Stunde abrufen!«

»Du hast wieder einmal über den Durst getrunken, Kamerad!« entgegneten die Andern. »Bist du in den Kasten gefallen, so bleib nur darin liegen, du Lump!« und lachend gingen sie von dannen.

»O, die Spitzbuben!« seufzte er und arbeitete sich vergebens ab, den Deckel zu heben. Der Kasten stürzte in Folge dieser gewaltsamen Anstrengungen um. Nun traten die jungen Menschen hervor, und nachdem sie sich über die Geschichte, die er ihnen ausführlich erzählen mußte, höchst erstaunt gestellt hatten, ließen sie sich bewegen, den Kasten zu öffnen, freilich nur unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er die Straße von der Einmischung der andern Wächter frei erhalten sollte, während sie nach Wilhelms Violine eine Française tanzten.

Der arme Mann wurde aus seinem Gefängnisse erlöst und mußte nun hübsch Schildwache stehen, während jene zur Française antraten. Wilhelm wurde gebeten, zu spielen, und der Tanz begann. Leider fehlte ein Tänzer. In diesem Augenblicke ging ein biederer Bürger vorüber. Der Herr, welcher noch ohne Dame war, näherte sich ihm mit komischer Ehrerbietung und bat ihn, die Rolle seiner Tänzerin übernehmen zu wollen.

»Ich tanze nie!« sagte der Mann lachend, und wollte weiter.

»O,« erwiderte der Cavalier, »Sie müssen mir trotzdem das Vergnügen schenken, sonst habe ich ja das leidige Zusehen!« Mit diesen Worten schlang er den Arm um seinen Leib, und der Tanz begann. Der gute Mann mochte wollen oder nicht.

»Der Wächter muß von Jedem eine Mark Trinkgeld erhalten!« sagten sie nach Beendigung der Française. »Er ist ein braver Mann, der in seiner Straße Ordnung hält, daß man ungestört ein Tänzchen machen kann!«

»Das sind achtbarer Leute Kinder!« dachte der Wächter bei sich selbst, während er vergnügt das Geld in seinen Lederbeutel steckte.

Alles war wieder auf der Straße still, auch die Violine schwieg.

3.

Wer blickt in meines Herzens Schattenreich?A. v. Chamisso.

Im vorhergehenden Kapitel wurde eines jungen Studenten, Otto Zostrups, Erwähnung gethan, der nach Aussage seiner Commilitonen wegen seiner Tüchtigkeit neunmal das Prädicat prae caeteris erhalten hatte, aber auch einen Stolz besaß, der ihm abgewöhnt werden müßte. Wir wollen seine Bekanntschaft nicht bei den verabredeten Disputirübungen machen, obschon man da vor dem guten Lateiner Achtung bekommen würde; auch nicht in großer Gesellschaft, in der ihn sein einnehmendes Aeußere, der sprechende melancholische Blick interessant machen müßte; eben so wenig im Parterre des Hoftheaters, obwol ihn uns dort seine wenigen, aber stets treffenden Bemerkungen als einen jungen Mann von vielem Geiste zeigen würden; nein, wir wollen ihn zum ersten Male bei seinem Freunde, dem jungen Baron Wilhelm, aufsuchen. Es ist in den ersten Tagen des Novembers; wir finden sie beide mit der Pfeife im Munde; auf dem Tische liegen Tibull und Anakreon, die sie zum bevorstehenden phililogicum gemeinschaftlich lesen.

Im Zimmer steht ein Fortepiano mit einer Menge Musikalien, an der Wand hängen Weyses und Beethovens Brustbilder, denn unser junger Baron ist musikalisch, ja sogar Componist.

»Sehen Sie, nun haben wir schon wieder diesen schauerlichen dichten Nebel!« sagte Wilhelm; »draußen kann man ihn förmlich schmecken. Zu Hause scheute ich ihn wie die Pest, hier londonisirt er nur die Stadt!«

»Für mich hat es nichts Unangenehmes!« versetzte Otto. »Mir ist er ein alter Bekannter von der Nordsee. Es ist mir, als brächte er mir Grüße vom Meere und den Sanddünen!«

»Sehen möchte ich die Nordsee schon einmal, aber wohnen möchte der Teufel da! Welcher Marktflecken liegt dem Gute Ihres Großvaters am nächsten?«

»Lemvig!« entgegnete Otto. »Will man die Nordsee recht kennen lernen, so muß man die Aemter Thisted und Hjörring bereisen. Ich habe es gethan, habe meine Familie im Kloster Börglum besucht und außerdem noch einige kürzere Ausflüge gemacht. Nie werde ich einen Abend vergessen! Es herrschte ein Unwetter, von dem man sich mitten im Lande keinen Begriff machen kann. Ich ritt, damals nur noch Knabe und obendrein ein wilder Bube, in Begleitung eines Knechtes. Gerade, als wir uns zwischen den Sanddünen befanden, brach der Sturm aus. Das hätten Sie sehen sollen! Der Sand bildet den Strand entlang hohe Bänke, gleichsam als Dämme gegen das Meer! Diese sind nun mit Strandhafer und Sandhalm bewachsen; gelingt es aber dem Sturme ein Loch hineinzureißen, so wird der ganze Pflanzenwuchs vernichtet. Wir mußten Augenzeugen einer solchen Verwüstung sein. Es war, als hätte uns eine arabische Sandhose eingehüllt, und dazu brüllte die Nordsee, daß es meilenweit zu hören war. Der salzige Schaum flog uns mit dem Sande ins Gesicht!«

»Das muß herrlich sein!« rief Wilhelm mit funkelnden Augen aus. »Jütland ist jedenfalls der romantischste Theil Dänemarks! Seitdem ich Stern-Blichers Novellen gelesen habe, hege ich ein lebhaftes Interesse für dieses Land. Es scheint mir mit dem schottischen Flachland viel Aehnlichkeit zu besitzen. Es halten sich daselbst ja auch Zigeuner auf!«

»Landstreicher und Gauner nennen wir sie,« sagte Otto mit einem unwilligen Zuge um den Mund. »Sie entsprechen diesen Namen vollkommen!«

»Die Fischer an der Küste werden schwerlich besser sein. Lassen sie noch immer von der Kanzel bitten, daß Gott ihren Strand segnen möge? Schlagen sie die Schiffbrüchigen noch immer todt?«

»Ich habe unsern Pfarrer, der schon ein alter Mann ist, erzählen hören, er habe in den ersten Jahren nach Antritt seines Amtes in der Kirche beten müssen, daß, sollten einmal Schiffe stranden, dies doch in seinem Districte geschehen möchte. Ich selbst habe es jedoch nie gehört. Was man sich sonst noch vom Todtschlagen erzählt, so sind freilich die Meergänse, wie die Landratten die armen Küstenbewohner zu nennen belieben, eben kein weichherziges Volk; so weit geht es indeß heut' zu Tage doch nicht. Es starb in jenem Küstenstriche ein alter Bauer, über den allerdings das Gerücht im Umlauf war, er habe bei bösem Wetter seinem Pferde eine Laterne unter den Bauch gebunden und es dann am Strande auf und ab gehen lassen, damit der fremde Schiffer, der etwa draußen segelte, glauben sollte, das Licht rühre von einem kreuzenden Schiffe her, und er befände sich folglich noch in ziemlicher Entfernung vom Lande. Manches Schiff soll auf diese Weise zu Grunde gegangen sein. Aber sehen Sie, diese Geschichten werden jener Gegend schon seit der ältesten Zeit angeheftet und reichen weit über meine eigenen Wahrnehmungen hinaus; sie gehören jener goldenen Zeit an, wo man nach solch einer guten Strandung in der verfallenen Fischerhütte echte, von der See nur wenigbeschädigte Shawls als Bettvorhänge benutzt finden konnte. Stiefel und Schuhe wurden mit der feinsten Pomade geschmiert. Wenn ihnen das Meer jetzt dergleichen an den Strand wirft, so wissen sie es zu größerem Nutzen in Geld umzusetzen. Allein die Strandaufseher passen scharf auf, jetzt soll dort ein wahres kupfernes Zeitalter sein!«

»Sie haben wol auch schon ein Schiff stranden sehen?« fragte Wilhelm mit steigendem Interesse.

»Unser Gut liegt nur eine halbe Meile vom Meere entfernt. In jedem Jahre ging es um diese Zeit, wenn der Nebel, wie heute, über Meer und Land lagerte und die Stürme zu rasen begannen, gar lustig zu. Bei meiner Wildheit im Knabenalter und bei der Einförmigkeit meines Lebens konnte ich mich ordentlich danach sehnen. Auf einer Reise nach dem Kloster Börglum erlebte ich einen Sturm. In der Morgenstunde herrschte völlige Windstille, die ganze Natur schien sich in graue Farbe gehüllt zu haben, und plötzlich bot sich uns der überraschende Anblick einer Fata Morgana dar. Ein Schiff, das noch nicht über den Horizont aufgetaucht war, zeigte sich auf dem Meere, aber mit völlig umgekehrter Takelage; während der Mast nach unten gerichtet war, stand der Rumpf nach oben. Dies nennt man dort das Todtenschiff, und so oft es sich sehen läßt, kann man mit Sicherheit auf Unwetter und Strandung rechnen. Etwas später am Vormittage erhob sich auch ein leiser Windhauch, und nach kaum einer Stunde hatten wir eine tüchtige Brise. Das Meer begann schon ganz artig zu brummen! Wir fuhren langsam zwischen Sanddünen hinauf, die wie Hügel und Thäler zur Winterzeit aussehen. Hier und da ragt ein schwarzer Pfahl hervor, der letzte Ueberrest eines Wrackes, dessen Geschichte man nicht kennt. Gegen Nachmittag artete der Wind zu einem Sturme aus, dem ähnlich, den ich mit meinem Knechte auf dem Ritte durch die Dünen erlebt hatte. Wir waren nicht im Stande weiter zu fahren, und mußten uns deshalb in eine der Hütten flüchten, welche sich die Fischer als Zufluchtsorte zwischen den weißen Dünen errichtet hatten. Dort blieben wir, und ich war Zuschauer einer Strandung, die ich nie, nie vergessen werde. Nicht einen Büchsenschuß vom Lande lag ein Amerikaner. Die Schiffbrüchigen kappten eben den Mast. Sechs bis sieben Mann klammerten sich im Wasser fest an denselben an. O, wie sie in dem spritzenden Schaume hin und her schaukelten! Der Mast bewegte sich der Küste zu. Zuletzt hingen nur noch drei Mann an ihm. Mit einem Male wurde er aufs Land geschleudert, allein die zurückrollende Welle riß ihn wieder hinweg, und nun zerschmetterte er den sich Anklammernden Arme und Beine, zerschmetterte sie wie Gewürm. Mehrere Nächte träumte mir davon. Hoch empor schleuderten die Wellen den Rumpf des Schiffes, bis nach einer Stelle, wo sonst die Wagen gefahren waren, und bohrten ihn tief in den Sand. Als wir später auf demselben Wege zurückreisten, waren Vor- und Hintersteven verschwunden und die Borde glichen zwei starken Bretterzäunen, durch welche der Weg führte. Noch bis auf die Stunde fährt man mitten durch den Rumpf.«

»Dort drüben in Ihrer Heimat muß ja jedes poetische Gemüth ein Byron werden,« sagte Wilhelm. »Auf dem Gute meiner Eltern fließt das Leben nur in Idyllen hin; ganz Fünen ist ein einziger Garten. Wir statten uns auf unsern Edelsitzen einander Besuche ab, bei denen es lustig hergeht, tanzen mit den Bauernmädchen bei dem Erntefeste, durchstreifen jagend die Wälder und fischen in den Landseen. Das Einzige, was uns zur Trauer mahnt, ist ein Leichenbegängnis und an romantischen Charakteren können wir nur einen kleinen buckligen Musikanten, eine kluge Frau und einen ehrlichen Schulmeister aufweisen, der noch immer, wie weiland Hieronymus, steif und fest in dem Glauben lebt, die Erde sei flach, und man müsse, falls sie sich einmal umdrehe, hinunterfallen, weiß der Teufel, wohin.«

»Ich liebe Jütlands Natur!« rief Otto, »liebe das offene Meer, die braune Haide und das buschige Moorland. Sie müßten das Wildmoor sehen! Was hat das für eine Ausdehnung! Fast beständig schwebt über seiner unzugänglichen Mitte, die Niemand kennt, ein nasser Nebel. Keine fünfzig Jahre sind es her, daß noch Wölfe in demselben hausten. Oft geräth es in Brand, kein Wunder, denn Schwefelwasserstoffgas durchdringt es, und meilenweit kann man dann das Feuer sehen.«

»Das sollte meine Schwester Sophie alles hören!« sagte Wilhelm. »Sie würden Glück bei ihr machen. Das gute Mädchen! Zu Hause gilt sie für den besten Kopf, aber sie hascht gern nach Effecten. Sie schwärmt für Hoffmann und Victor Hugo. Von Byron kann sie sich selbst im Schlafzimmer nicht trennen. Sie vermöchten sie durch Ihre Erzählungen von der jütländischen Westküste, von Haiden und Mooren dazu zu bewegen, eine Reise dorthin zu unternehmen. Man sollte wirklich nicht glauben, daß wir so romantische Gegenden in unserm eigenen Lande hätten!«

»Ist sie Ihre einzige Schwester?« fragte Otto.

»Nein!« erwiderte Wilhelm, »ich besitze zwei Schwestern; die andere heißt Louise. Sie ist von ganz eutgegengesetztem Charakter. Ich weiß nicht, welche von ihnen man am meisten lieben muß. Haben Sie keine Geschwister?« fragte er Otto.

»Nein!« versetzte dieser mit dem früheren halbunwilligen, halb wehmüthigen Zuge. »Ich bin ein einziges Kind. Still und einsam ist es da drüben in meiner Heimat; nur mein Großvater befindet sich noch am Leben. Er ist ein gesunder, kräftiger und sehr ernster Mann. Er unterrichtete mich in der Mathematik, die er aus dem Grunde versteht. Bei dem Pfarrer lernte ich Lateinisch, Griechisch und Geschichte, während sich in der Religion Zwei meiner annahmen, der Pfarrer und meine alte Rosalie. Sie ist eine gute Seele. Wie oft neckte ich sie nicht und war ausgelassen, ja fast böse gegen sie. Trotzdem hatte sie mich gar lieb, war mir Mutter und Schwester und unterrichtete mich in der Religion eben so gut wie der Pfarrer, obgleich sie sich zur katholischen Kirche bekennt. Seit der Kindheit meines Vaters ist sie im Hause gleichsam eine Art Gouvernante gewesen. Sie hätten nur sehen sollen, wie wehmüthig sie lächelte, wenn sie mir das in der Geographie aufgegebene Pensum abfragte und wir dabei die Schweiz, ihr Geburtsland oder Südfrankreich berührten, in welchem sie einst als Kind gereist war. Die jütländische Westküste mag sich neben diesen Ländern freilich gar mager ausnehmen!«

»Sie hätte Sie ja aber katholisch machen können! Sollte Ihnen nicht wirklich etwas davon ankleben?«

»Rosalie war ein verständiges und gereiftes Mädchen. Zu ihren Lehren würde sich Luther selbst bekannt haben. Was dem Menschenherzen heilig ist, bleibt auch in jeder Religion heilig!«

»Aber der Madonna Altäre bauen,« rief Wilhelm, »eine Frau anbeten, die nicht die Bibel einmal zu einer Heiligen macht; das heißt doch der Thorheit die Krone aufsetzen! Und was sollen alle diese Beräucherungen und das fortwährende Glockengeläute! Mich könnte die Lust überfallen, dem Papste mit seiner ganzen Klerisei die Köpfe abzuschlagen! Ablaß verkaufen –? Aber was müssen das auch für Leute sein, die wirklich daran glauben! Ich will nicht einmal den Hut vor der Madonna abziehen!«

»Dann werde ich es wenigstens thun, und werde mich in meinem Herzen vor ihr beugen!« entgegnete Otto ernst.

»Habe ich es mir nicht gleich gedacht? Sie hat Sie katholisch gemacht!«

»In keiner Weise! Ich bin ein so guter Protestant wie Sie. Allein weshalb sollten wir wol die Mutter Christi nicht achten? Was das Cermonienwesen, den Ablaß und all diese priesterlichen Zusätze des Katholicismus betrifft, so bin auch ich dafür, Alle einen Kopf kürzer zu machen, die in solcher Weise Gott und den menschlichen Verstand herabwürdigen. Aber in vielen Punkten sind wir unbillig. Wir vergessen so leicht das erste und größte Gebot: »Liebe deinen Nächsten als dich selbst! Es fehlt uns an Toleranz. Wir feiern ein Fest zu Ehren der heiligen drei Könige. Was haben nun aber diese Könige gethan? Sie knieten vor Christi Krippe. Das ist der einzige Grund, um deswillen wir sie ehren. Zu Ehren der Mutter Gottes begehen wir indeß kein Fest, ja die Menge lächelt sogar bei ihrem Namen! – Wollen Sie meinen einfachen Schlußfolgerungen ein ruhiges Gehör schenken, so werden wir uns bald einigen und Sie werden vor der Madonna den Hut abnehmen und sich vor ihr verneigen. Nur zwei Fälle sind denkbar: Entweder war Christus ganz Mensch, oder, wie die Bibel uns lehrt, ein göttliches Wesen; ich will nun das Letztere annehmen. Er ist Gott selber, welcher auf eine uns unbegreifliche Weise von der Jungfrau Maria geboren wurde. Dann aber mußte sie, da Gott sie für würdig fand, die Mutter seines Sohnes, des Eingebornen zu werden, das reinste, das vollkommenste weibliche Wesen sein. Dadurch wird sie so heilig, wie es überhaupt ein Mensch nur werden kann, und tief müssen wir uns vor der Reinen, der Erhabenen beugen. Ich nehme jedoch an, daß Christus ein Mensch war wie wir, weil er uns meiner Ansicht nach sonst nicht hätte auffordern können, seinen Fußtapfen nachzufolgen, und es auch nichts Großes wäre, als Gott einem leiblichen Tode entgegenzugehen, von dem er jeden Schmerz fern zu halten vermochte. War er nun nichts weiter als Mensch, von Maria geboren, so verdient er unsere doppelte Bewunderung, so müssen wir vor seinem großen Geiste, vor seiner Licht verbreitenden und tröstlichen Lehre die Knie beugen. Dürfen wir dann aber wol vergessen, welch eine Einwirkung die Mutter auf das Kind ausgeübt hat; vergessen, wie erhaben und tief die Seele derjenigen gewesen sein muß, die zuerst zu seinem Herzen redete? Wir müssen sie achten und ehren! Wo sie auch nur in der Schrift auftritt, überall erblicken wir in ihr ein Beispiel zärtlicher Sorgfalt und Liebe. Mit ganzer Seele hängt sie an dem Sohne. Erinnern Sie sich, wie sie sich ängstigte und ihn im Tempel suchte, denken Sie an ihre sanften Vorwürfe. Ich habe in den Worten des Sohnes stets eine Härte gefunden. »Das sind die derben Ausdrücke der Orientalen,« sagte mein alter Pfarrer. »Der Erlöser war streng, streng, wie er es sein mußte!« Aber schon damals kamen mir seine Worte zu strenge vor. Sie dagegen war ganz Mutter, war es bei dieser Gelegenheit, wie später, als sie auf Golgatha weinte. Ehre und Achtung verdient sie sicherlich von uns.«

»Aber die verweigern wir ihr ja auch nicht!« erwiderte Wilhelm und fügte, indem er Otto auf die Schulter klopfte, lächelnd hinzu: »Es fehlt wirklich nicht viel, so stellen Sie nach römisch-katholischer Weise die Mutter über den Sohn. Die alte Rosalie hat einen Proselyten gemacht! Sie sind doch ein halber Katholik!«

»Nein, das bin ich nicht!« versetzte Otto, »und will es nicht sein!«

»Sieh, die Gewitterwolken ziehen!« tönte es plötzlich unten auf dem Hofe; die hübsche neapolitanische Volksmelodie erreichte das Ohr der Freunde. Sie traten in das Nebenzimmer und öffneten das Fenster. Unten im Wind und Regen standen drei arme Knaben und stimmten das Lied an. Der größte mochte vierzehn oder fünfzehn Jahre alt sein; seine tiefe rohe Stimme schien er mehr dem Einflüsse der Witterung als seinem Alter zu verdanken zu haben. Die schmutzigen nassen Kleider hingen ihm in Fetzen um den Körper. Die Pantoffel an seinen nackten Füßen und der Hut, dessen Rand mit weißem Zwirn lose angeheftet war, konnten als Luxusartikel gelten. Die beiden andern Knaben hatten weder Schuhe noch Hut, aber ihre Kleider waren wenigstens ganz und rein. Der jüngste schien sechs bis sieben Jahre zu zählen; seltsam stach sein silberweißes Haar gegen das braune Gesicht, die dunkeln Augen und die langen schwarzen Augenwimpern ab. Mädchenhaft fein und weich klang seine Stimme gegen die der beiden Andern; sie glich dem sanften Lufthauche eines schönen Herbstabends gegenüber dem rauhen Winde des Novemberwetters.

»Das ist ein bildhübscher Knabe!« riefen die beiden Freunde gleichzeitig.

»Und eine reizende Melodie!« fügte Otto hinzu.

»Ja, allein sie singen leider falsch!« versetzte Wilhelm, »der eine singt einen halben Ton zu tief, der andere einen halben Ton zu hoch!«

»Gott sei Dank, entgeht das meinem Ohre!« sagte Otto. »Für mich ist es ein Ohrenschmaus, und der Kleine könnte ein Sänger werden! Armer Junge!« fügte er mit tiefem Ernste hinzu. »Nackte Füße, bis auf die Haut durchnäßt, unter solchen Umständen wird ihn der Große leicht zum Branntweintrinken verführen können. Vielleicht hat er schon vor Ablauf eines Monats die Stimme verloren. Dann ist die Nachtigall todt!« Schnell wickelte er einige Schillinge in Papier und warf sie hinab.

»Komm' herauf!« rief Wilhelm und winkte. Pfeilgeschwind wollte der größte der Knaben herausstürzen, aber Wilhelm rief hinab, der kleinste wäre gemeint. Die beiden andern blieben vor der Thür stehen, und der Kleine trat herein.

»Wessen Sohn bist du?« fragte Wilhelm. Der Knabe schwieg und schlug verlegen die Augen nieder. »Nun, du brauchst dich nicht zu schämen. Man kann es dir ansehen, daß du von gutem Blute stammst. Bist du nicht deiner Mutter Sohn? Ich werde dir Strümpfe schenken und obendrein ein paar Stiefel, die mir zu klein sind. Ertrinkst du in ihnen nicht, so sollen sie dein Eigenthum sein! Aber erst mußt du uns etwas vorsingen!« Er setzte sich an das Clavier und schlug an. »Nun, weshalb fängst du nicht an?« rief er etwas unwillig. Der Kleine senkte seine Blicke zur Erde.

»Wie? Weinst du, oder ist es der Regen, der dir in den schwarzen Augenwimpern steht?« fragte Otto und hob ihm den Kopf in die Höhe. »Wir wollen dir ja nur Gutes thun. Da hast du auch noch von mir einen Schilling!«

Aber der Kleine blieb trotzdem ziemlich wortkarg. Alles, was man von ihm herauszubringen vermochte, war, daß er Jonas hieße, und daß ihn seine alte Großmutter sehr lieb hätte.

»Nimm, hier hast du Strümpfe!« sagte endlich Wilhelm, »und sieh einmal, hier ist noch ein Rock mit Sammetkragen, hochlöblichen Angedenkens. Und nun erst die Stiefel! – du kannst gewiß mit beiden Beinen in einen einzigen hineinfahren. Sieh, das ist eben so gut, als hättest du zwei Paar zum Umwechseln. Laß uns einmal sehen, Probire, ob sie passen!«

Die Augen des Knaben strahlten vor Freude. Die Stiefel zog er an, aber die Strümpfe steckte er in die Tasche und das Bündel nahm er unter den Arm.

»Nun mußt du uns aber noch erst ein Lied vorsingen!« sagte Wilhelm, und der Kleine begann die alte wohlbekannte Melodie ans dem Weiberfeind: »Nicht Cupido kann man trauen!«

Der lebendige Ausdruck seiner dunkeln Augen, dazu der Knabe selbst in den nassen ärmlichen Kleidern, in den großen Stiefeln und mit dem Bündel unter dem Arme hatte etwas so Charakteristisches, daß, wäre es gemalt gewesen und der Maler hätte dem Bilde die Unterschrift »Amor auf der Wanderschaft« gegeben, Jeder den kleinen Gott, obgleich er nicht blind war, für getroffen erklärt hätte.

»Aus dem Knaben und seiner Stimme könnte etwas werden!« sagte Wilhelm, als der kleine Jonas überglücklich mit den beiden andern Knaben das Haus verlassen hatte.

»Das arme Kind!« seufzte Otto. »Der Gedanke an sein Schicksal hat mir meine ganze Laune verdorben. Ich fühle mich stets eigentümlich erschüttert, wenn ich Elend und Genie im Vereine erblicke. Einst erschien auf unserm Gute in Jütland ein Mann, der die Rohrpfeife blies und gleichzeitig Becken und Trommel schlug. Neben ihm stand ein kleines Mädchen und schlug die Triangel. Dieser Anblick entlockte mir Thränen; wenn mir auch das volle Verständniß fehlte, so ahnte ich doch dunkel das Unglück des unschuldigen Kindes. Ich war selbst nur noch ein Knabe.«

»Er gewährte in seinen großen Stiefeln einen so komischen Anblick, daß ich eher lustig als ernst gestimmt wurde,« sagte Wilhelm. »Schade ist es allerdings, daß so edeles Blut, wie es offenbar in seinen Adern rollt, daß ein so hübscher Junge ein roher Klotz werden und die schöne Stimme in ein ähnliches Gebrüll übergehen soll, wie es der lange Laban vor uns ausstieß. Wer weiß, ob nicht der kleine Jonas erster Sänger an der königlich dänischen Oper werden könnte! Ja, wer weiß, wie weit er es zu bringen vermöchte, wenn Geist und Stimme die gehörige Ausbildung erhielte. Ich hätte fast zu dem Versuche Lust, Jemandem in der Welt weiterzuhelfen, ehe ich noch selbst meinen Flug begonnen habe.«

»Wurde er zum Bettler geboren!« entgegnete Otto, »so lassen Sie ihn auch als Bettler leben und sterben und eröffnen Sie ihm nicht erst eine höhere Welt. Das ist besser, das ist wünschenswerther!«

Wilhelm setzte sich an das Clavier und spielte eine seiner eigenen Kompositionen. »Das ist schwer,« sagte er, »das kann nicht Jeder spielen.«

»Je einfacher, desto schöner!« erwiderte Otto.

»Ueber Musik dürfen Sie nicht mitsprechen!« versetzte der Freund. »Für diese haben Sie kein Verständniß. Italienische leichte Opern sind nicht schwierig zu componiren.«

Erst gegen Abend trennten sich die Freunde. Gerade, als Otto seinen Hut nahm, klopfte es an die Thüre, und Wilhelm ging hin, um zu öffnen. Draußen stand ein armes altes Weib mit bleichen, scharfgeschnittenen Gesichtszügen, das einen kleinen Knaben an der Hand hielt. Es war Jonas; also ein Besuch von ihm und seiner Großmutter.

Die andern Knaben hatten ihm sowol die Stiefel als auch die Kleider, welche er erhalten hatte, verkauft. Sie hätten ein Recht auf Theilung, behaupteten sie. Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit hatte die alte Großmutter veranlaßt, sich sofort mit dem kleinen Jonas zu den beiden guten Herren zu begeben, um ihnen zu klagen, wie wenig der arme Knabe von dem, was doch ihm einzig und allein zugedacht war, erhalten hätte.

Wilhelm sprach seine Ansicht über des Knaben hübsche Stimme aus und meinte, daß er bei dem Theater sein Glück machen könnte; dann dürfte man ihn aber freilich nicht in Wind und Regen barfuß umhertraben lassen.

»Allein das macht es ihm gerade möglich, manchen Schilling mit nach Hause zu bringen,« erwiderte die Alte. »Darauf sehen sein Vater und seine Mutter, denn Geld kann man immer brauchen.« Auch sie hätte übrigens schon daran gedacht, ihn beim Theater unterzubringen, doch hätte sie ihr Augenmerk auf das Ballet gerichtet, weil den Kindern zum Tanzen Schuhe und Strümpfe geliefert würden, die sie dann auch auf dem Heimwege benutzen dürften, und das wäre doch immer ein großer Vortheil.

»Ich will den Knaben in der Musik unterrichten!« versprach Wilhelm, »er kann mitunter zu mir kommen.«

»Und dann, mein guter Herr, bekommt er auch wol ein wenig abgelegtes Zeug,« bat die Großmutter, »ein Hemde oder eine Weste, wie es sich gerade trifft.«

»Werde lieber Schneider oder Schuster!« sagte Otto ernst und legte seine Hand auf des Knaben Kopf.

»Er soll ein Genie werden!« versetzte Wilhelm.

4.

Weihnachtszeit! Schnee deckt die Wälder weit und breit!Oehlenschlägers Helge

Einige Wochen sind verflossen. Man schrieb den vierundzwanzigsten December, der uns das schöne Weihnachtsfest bringt. Wir finden beide Freunde auf einem Spaziergange.

Beschreibe einem Südländer ein Land, dessen Erde mit dem reinsten carrarischen Marmor bedeckt scheint, in welchem die Zweige der Bäume weißen, mit Diamanten übersäeten Korallen gleichen, und über dem sich ein Himmel wölbt, so blau, wie ihn der Süden besitzt, und er wird sagen: »Das ist ein Feenland!« Könntest du ihn dann plötzlich von seinen dunklen Cypressen und Olivenbäumen nach dem Norden versetzen, wenn der frische Schnee die Erde bedeckt, wenn der weiße Reif wie Puder auf den Zweigen liegt und die Sonne von dem blauen Himmel herabscheint, dann würde er die Schilderung wieder erkennen und den Norden ein Feenland nennen.

Diese Pracht war es, welche die Freunde bewunderten. Die großen Bäume auf dem Festungswalle zeigten sich in der klaren blauen Luft wie krystallisirt. Noch war der Sund nicht zugefroren; mit aufgespannten Segeln glitten Schiffe in der rothen Abendsonne vorüber. Die schwedische Küste schien näher gerückt zu sein; deutlich konnte man die einzelnen Häuser in Landskrona erkennen. Das herrliche Wetter hatte viele Spaziergänger nach dem Walle und jenem, unter dem Namen der langen Linie bekannten, reizenden Spaziergange am Ufer des Sundes herausgelockt.

»Schweden scheint so nahe, daß man meinen sollte, hinüber schwimmen zu können!« sagte Wilhelm.

»Die Strecke würde doch zu weit sein,« entgegnete Otto, »aber draußen in dem blauen tiefen Wasser möchte ich mich wol umhertummeln!«

»Wie das erfrischt,« sagte Wilhelm, »wenn Einem das Wasser um die Wangen spielt. Als ich noch daheim war, schwamm ich oft im großen Belt. Sie werden gewiß ein halber Fisch sein, wenn Sie ins Wasser kommen?«

»Ich?« fragte Otto, ohne weiter darauf etwas zu antworten. Nach einiger Zeit begann er jedoch mit einer ihm sonst fremden Verlegenheit, die den Eindruck erweckte, als ob es für ihn ein beschämendes Gefühl wäre, einen Mangel einzugestehen: »Ich kann nicht schwimmen.«

»Dann müssen Sie es im Sommer lernen!« entgegnete Wilhelm.

»Es gibt noch gar viel zu lernen,« erwiderte Otto, »das Schwimmen wird sich wol mit dem letzten Platze begnügen müssen.« Darauf wandte er sich plötzlich nach der Festung hin und blieb stehen. »Sehen Sie nur, wie melancholisch und still sie daliegt,« fuhr er fort und lenkte das Gespräch wieder auf ihre Umgebung. »Ruhig geht die Schildwache vor dem Gefängnißgebäude auf und ab; die Sonne spiegelt sich in ihrem Bajonnet. Wie mich das an ein reizendes Gedicht von Heine erinnert! Es ist, als schilderte er diese Festung und diesen Soldaten nur in der Sommerwärme. Jeder Zug des vom Dichter vor uns entrollten Bildes findet sich in der Landschaft vor uns wieder, und der Dichter endet so ergreifend: »Ich wollt', er schösse mich todt!« – Hier ist es romantisch schön! Rechter Hand die belebte Promenade und die Aussicht über den Sund, linker Hand dagegen der gemiedene Platz, die Richtstätte der Militairverbrecher und dicht daneben das Gefängniß mit der Pallisadenumfassuug. Kaum vermag der Sonnenschein durch ein solches Fenster hindurchzudringen. Doch kann uns sicher der Gefangene auf dem Walle lustwandeln sehen.«

»Und uns um unsere goldene Freiheit beneiden!« sagte Wilhelm.

»Vielleicht spottet er ihrer auch,« entgegnete Otto. »Er ist freilich an seine Zelle und den kleinen Hof mit dem unübersteiglichen Bohlenzaune gebunden; allein auch wir sind an die Küste gebunden, können nicht mit den Schiffen hinausfliegen in die große, die herrliche Welt. Auch unsere Füße sind gefesselt, nur, daß unsere Kette etwas länger ist als die des Gefangenen. Aber entschlagen wir uns solcher Gedanken! Lassen Sie uns nach jener Stelle hinabgehen, wo die schönen Damen wandeln!«

»Um zu sehen und gesehen zu werden!« rief Wilhelm. »Spectatum veniunt; veniunt, spectentur ut ipsae, wie Ovid sagt.«

Die Freunde verließen den Wall.

»Dort kommt ja mein Schüler, der kleine Jonas!« rief Wilhelm. Die Kleider des Knaben waren von besserer Beschaffenheit, als bei seinem letzten Auftreten. Schnell nahm er seine kleine Mütze ab und blieb stehen. Ein junges, ärmlich gekleidetes Mädchen hielt ihn an der Hand.

»Guten Tag, mein flinkes Bürschchen!« sagte Wilhelm, und sein Blick streifte das Mädchen. Die Kleine war von außerordentlich feiner Gestalt. Bei besserer Haltung hätte sie für eine vollkommene Schönheit gelten können. Es war Psyche selbst, die neben Amor stand. Sie lächelte freundlich; der Kleine hatte ihr gewiß zugeflüstert, wer die Herren wären. Als ihr aber Wilhelm nachschaute, wurde sie blutroth und schlug die Augen nieder. Er gab Jonas einen Wink, und dieser eilte sofort zu ihm. Nach seiner Aussage war das Mädchen seine Schwester und hieß Eva. Wilhelm nickte ihr zu und die Freunde gingen weiter.

»Das war ein bildhübsches Mädchen!« sagte Wilhelm und blickte sich noch einmal nach ihm um. »Eine Rosenknospe, die man küssen könnte, bis sie sich in eine aufgebrochene Rose verwandelte!«

»Bei welchem Experimente die Rosenknospe aber auch leicht geknickt werden könnte;« versetzte Otto, »wenigstens pflegt dies bei den wirklichen Blumen der Fall zu sein. Aber schauen Sie sich doch nicht mehr um, es ist ja eine wahre Sünde!«

»Sünde?« wiederholte Wilhelm, »nun, dann ist es wenigstens eine sehr unschuldige Sünde! Sie können mir glauben, es schmeichelt dem kleinen Wesen, daß wir seine Schönheit bewundern. Ich kann mir recht wohl vorstellen, wie verlockend ein zärtlicher Blick von einem jungen reichen Herrn für solch ein schwaches weibliches Gemüth sein kann. Die süßen Worte sind erst recht ein Gift, welches in das Blut eindringt. Aber noch habe ich, gottlob, ein gutes Gewissen; nicht eine einzige unschuldige Seele habe ich vergiftet.«

»Und doch sind Sie jung und reich genug dazu!« entgegnete Otto mit einer gewissen Bitterkeit. »Unsere Freunde gehen uns darin mit einem guten Beispiel voran. Da kommen einige von unseren Altersgenossen, welche die Rosen kennen.«

»Guten Abend, du!« riefen ihnen drei oder vier junge Leute zu, obgleich ihre Grußworte hauptsächlich Wilhelm zu gelten schienen.

»Haben Sie mit diesen Allen Brüderschaft gemacht?« fragte Otto.

»Ja,« erwiderte Wilhelm, »ich wurde bei einem Zechgelage dazu genöthigt. Da Sämmtliche Brüderschaft tranken, konnte ich füglich nicht zurückbleiben. Sonst nenne ich nur meine liebsten Freunde du. Für mich liegt in dem Du etwas Verwandtschaftliches, etwas Heiliges. Viele sind im Stande, sofort mit dem Ersten Besten, mit welchem, sie ein Glas trinken, Brüderschaft zu schließen. Bei jener Festlichkeit konnte ich jedoch nicht gut nein sagen.«

»Weshalb nicht?« entgegnete Otto, »ich hätte mich dadurch nie bestimmen lassen.«

Beide Freunde wanderten Arm in Arm weiter. Erst später am Abend begegnen wir ihnen wieder bei einer adeligen Familie, deren Name und Stand im dänischen Staatskalender verzeichnet steht. Es wäre deshalb undelicat, sie in einer Erzählung zu nennen, deren Begebenheiten uns noch so nahe liegen.

Große Gesellschaften pflegen die langweiligsten zu sein. In denselben gibt es zweierlei Folterbänke. Entweder muß man Stunden lang am Spieltische sitzen, oder man bildet eine Wandzierde, wobei man, mit dem Hute in der Hand oder später mit demselben zu seinen Füßen, selbst während der Mahlzeit stehen muß. Doch dieses Haus gehörte zu den geistreichen. Du, der du es wieder erkennst, wirst auch zugestehen, daß es nicht zu jenen gezählt werden darf.

»Wo Alltagsgeist und matter Fisch Dir ward beschieden an dem Tisch.« (Christian Winter.)

Diesen Abend wollen wir nicht die nähere Bekanntschaft der Familie machen, sondern uns nur mit ihrem schönen Weihnachtsfeste beschäftigen.

In einem großen Zimmer war die Gesellschaft versammelt, die Astrallampe brannte nur schwach, um den Effect zu erhöhen, wenn sich die Saalthüre öffnete und sich nun die Kinderschaar erwartungsvoll und glücklich hineindrängen würde.

Jetzt trat Wilhelm an das Clavier; einige Accorde reichten hin, um Stille und Aufmerksamkeit herbeizuführen. Unter gedämpften Tönen traten aus der Seitenthür drei weißgekleidete Mädchen herein, auf deren Nacken ein langer Schleier hinabwallte. Sie hatten für denselben verschiedene Farben, blau, roth und weiß gewählt. Sie sollten Wahrsagerinnen aus dem Morgenlande vorstellen, und jede trug deshalb eine Urne im Arme. Sie brachten Glück oder Unglück, was jede in einem kleinen Verse ankündigte. Man mußte eine Nummer ziehen, und nach dieser erhielt man später seine Gabe vom Weihnachtsbaume. Eins der Mädchen brachte Nieten; doch welches? Ja, nun galt es ein Glückskind zu sein. Alle, selbst die Kinder zogen ihre ungewisse Nummer, lediglich mit dem Hausarzte und einigen älteren Damen, welche zu der Familie gehörten, wurde eine Ausnahme gemacht. Ihnen wurde eine besondere Zahl in die Hand gesteckt, welche die ihnen im Voraus bestimmten Geschenke bezeichnete.

»Welche von Ihnen bringt mir Glück?« fragte Otto, als die drei hübschen Mädchen sich ihm näherten. Die weißgekleidete war Wilhelms älteste Schwester, Fräulein Sophie, welche sich diesen Winter über hier zum Besuch aufhielt. Sie war ihrem Bruder sehr ähnlich. Der weiße Schleier um ihr Haupt ließ ihr Antlitz noch ausdrucksvoller erscheinen. Fest ruhte ihr Auge auf Otto, und vielleicht, weil er ihres Bruders Freund war, erhob sie den Zeigefinger. Wollte sie ihn etwa damit warnen oder auffordern? Otto glaubte Letzteres darin zu erkennen, griff in die Urne und zog die Nummer 33. Alle hatten nun ihre Nummer erhalten. Die Mädchen verschwanden, und die Flügelthüren des Saales öffneten sich.

Ein blendendes Licht strömte der Gesellschaft entgegen. Ein prächtiger Tannenbaum, dicht mit brennenden bunten Lichtern besetzt und mit Flittergold, vergoldeten Eiern und Aepfeln, Knackmandeln und Traubenrosinen behängt, blendete das Auge. Zu beiden Seiten des Baumes befanden sich Grotten von Tannenreisern und Moos errichtet und mit Laternen von rothem und blauem Papier behängt. In jeder Grotte war ein Altar angebracht; auf dem einen stand Johann von B . . .'s schwebender Merkur, auf dem andern ein Gipsabguß von Thorwaldsens Hirtenknaben in halber Größe. Die Stufen waren dicht mit Geschenken besetzt, die mit den verschiedenen Nummern bezeichnet waren.

»Herrlich, reizend!« ertönte es von allen Seiten, und die glücklichen Kinder jubelten vor Freude. Man nahm in einem Halbkreise Platz, eine Reihe hinter der andern. Nun trat einer der Vettern der Familie, ein junger Dichter, auf, der sich, wenn wir uns nicht irren, später an dem bekannten Werke »Neujahrsgabe dänischer Dichter« anonym betheiligt hat. Diesen Abend erschien er in der Tracht eines Magiers und setzte in einem kleinen Gedichte launigen Inhalts auseinander, daß, da ja Jeder selbst in die Schicksalsurne gegriffen habe, Niemand sich beschweren könnte, ob ihm nun Ehre oder Spott zu Theil würde. Das Schicksal, nicht das Verdienst, gäbe hier den Ausschlag. – Zwei kleine Knaben, die Schmetterlinge darstellten und deshalb große Flügel trugen, brachten die verschiedenen Geschenke herbei. Eine der Nummern, die einer der älteren Damen absichtlich eingehändigt war, wurde jetzt aufgerufen, und die beiden Knaben schleppten einen großen schweren, irdenen Henkelkrug herbei. Von demselben hing ein zwei Bogen langer Zettel mit der Aufschrift: »Mittel gegen Frost« herab. Der Krug wurde geöffnet und eine niedliche Boa hervorgezogen, die der Dame überreicht wurde.

»Was haben Sie für eine Nummer, mein gnädiges Fräulein?« fragte Otto Wilhelms Schwester, die jetzt, von ihrem langen Schleier befreit, hereintrat und an seiner Seite Platz nahm.

»Nummer 34!« erwiderte sie. »Ich sollte, wenn alle Andern gezogen hätten, die übrig bleibende Nummer behalten.«

»So hat uns denn das Schicksal zu Nachbarn gemacht!« versetzte Otto. »Ich habe Nummer 33.«

»Dann wird Eines von uns sicherlich etwas sehr Schlechtes bekommen!« sagte Sophie. »So viel ich weiß, fällt nur auf jede zweite Nummer ein gutes Geschenk.«

In demselben Augenblicke wurde ihre Nummer gezogen. Das die Gabe erläuternde Gedicht erklärte, daß nur ein poetisches edeles Gemüth dieses Geschenk verdiente. Es war ein französischer colorirter Holzschnitt, dem eine einfache, aber rührende Idee zu Grunde lag. Man erblickte einen zugefrorenen See, bis an den Horizont nichts als eine kahle Eisfläche. An einer Stelle befand sich ein Loch im Eise, neben welchem ein Hut mit rothem Futter lag. Daneben saß ein Hund mit ernsten Blicken still und wartend. Rings um die in das Eis gebrochene Oeffnung ließen deutliche Spuren erkennen, daß der Hund in die scharfe Eisrinde gekratzt hatte. »Il attend toujours« war die ganze Unterschrift.

»Das ist herrlich!« rief Otto. »Ein rührender Gedanke! Sein Herr fand in dem See sein Grab, und der treue Hund wartet beständig. Ich wünschte, daß das Bild mir zugefallen wäre!«

»Ja, es ist hübsch!« versetzte Sophie, und ihr wehmuthsvoller Blick verlieh dem jungen Mädchen noch höhere Schönheit.

Etwas später kam auch die Reihe an Wilhelm.

»So öffne doch, und du wirst schaun Die allerschönste Gabe traun!«

so lautete der Vers. Er öffnete das Packet, und sieh', ein kleiner Spiegel lag darin. »Der war für eine der Damen bestimmt!« rief er lachend, »und dann hätte der Vers freilich die Wahrheit geredet; einem Empfänger, wie ich bin, trägt er aber nur Spott ein!«

»Für mich wird wol nichts als meine Nummer übrig bleiben!« sagte Otto zu seiner Nachbarin, als sämmtliche Geschenke vertheilt zu sein schienen.

»Die letzte Gabe trägt die Nummer 33!« fuhr der Vetter fort und brachte eine Papierrolle zum Vorschein, die sich bisher im Grünen versteckt hatte. Es war der alte Stammbaum eines ausgestorbenen Geschlechtes. Zu unterst lag der Ritter mit Schild und Harnisch, und aus seiner Brust wuchs der vielverzweigte Baum mit Schilden und Namen. Vermutlich war er mit anderem alten Plunder auf einer Auction gekauft und nun zur Weihnachtszeit, wo man in allen Winkeln Nachsuchungen anstellte, um alles als Scherz oder Ernst zu benutzen, mit zur Ausstaffirung des Weihnachtsbaumes verwandt worden. Der Vetter las folgenden Vers:

»Bist du von Adel nicht, so laß dich mahnen, Daß dieser Baum dann nicht gilt deinen Ahnen, Daß er nur dir gilt, deinem Thun und Wollen, Und neue Zweige dir entsprossen sollen. Trittst du hervor, wo Geltung nur hat Adel, Dann zeig den Stammbaum, Ritter ohne Tadel! Empfang' den Adel jetzt aus meiner Hand, Sei treu und wahr auch stets im neuen Stand!«

»Gratulire!« sagte Wilhelm lächelnd. »Nun werden Sie zu der Rangsteuer herangezogen werden.«

Einige der nächsten Damen brachten ebenfalls lächelnd eine Art Glückwunsch dar; Sophie allein verhielt sich stumm und betrachtete das Geschenk einer der übrigen Damen, ein recht geschmackvolles Nadelkissen in der Form eines bunten Schmetterlings!

Die vorderste Reihe erhob sich jetzt, um sich die hübsche Ausstattung des Weihnachtsbaumes näher zu betrachten. Sophie zog eine der Damen mit sich fort.

»Wir wollen uns die schönen Statuen ansehen,« sagte sie, »den Hirtenknaben und den Merkur!«

»Das ist unschicklich!« flüsterte die Dame, »aber sehen Sie nur, welche köstliche große Rosinen dort am Baume hängen!«