Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von der deutschen Besatzung von Paris im Sommer 1940 werden der fünfzehnjährige René und seine Freunde überrascht. Wie sollen sie sich verhalten? Sollen Sie sich anpassen wie die meisten Erwachsenen? Oder sollen sie Widerstand leisten? Schließlich gerät René durch seine Freundin Claudine in eine Widerstandsgruppe der französischen Résistance. Beide arbeiten als Kuriere für einen deutsch-jüdischen Passfälscher und retten damit jüdische Kinder vor der Deportation in die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Dabei geraten René und seine Freundin Claudine immer wieder in gefährliche Situationen, die sie mit Geschick und Glück meistern, während die Deutsche Sicherheitspolizei ihnen auf den Spuren ist. Nach einer Denunziation entkommen sie bei der Befreiung von Paris im August 1944 im letzten Augenblick der Gestapo. In den Jahren danach sucht der Passfälscher nach dem Denunzianten, der viele Widerständler auf dem Gewissen hat. Als er ihn schließlich entlarven kann, interessiert sich die Mehrheit der Franzosen nicht mehr für die Ereignisse der Besatzungszeit. Der Roman erzählt eine coming of age Geschichte unter schwierigsten Bedingungen aus der Perspektive der Jugendlichen. Er zeichnet ein präzises Bild des Terrorapparats der Deutschen Besatzer von Paris 1940-1944 und des Verhaltens der Pariser Bevölkerung gegenüber der Repression.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eberhard Schmidt

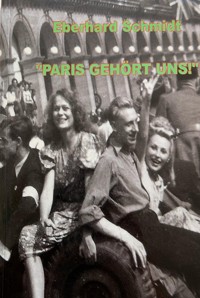

„Paris gehört uns!“

Als in der Ville Lumiére die Lichter erloschen

„Oh, children!

What's you gonna do when the world's on fire?“

Lead Belly

„Am Anfang steht immer die Verweigerung“

Jean Paul Sartre

„Es ist eine Schande, einen Sommer lang nicht getanzt zu haben,

nicht gehabt zu haben, was man eine echte Jugend nennt.

Was soll man machen, wenn man 1939 fünfzehn Jahre ist

und 1945 einundzwanzig?...So waren wir in jener grausamen, unentschiedenen Zeit gefangen.

Rossana Rossanda

Inhalt

ANPASSUNG UND UNTERWERFUNG (1940-1942)

Kapitel 1- 13

KOLLABORATION UND WIDERSTAND (1942-1944)

Kapitel 14-25

AUFSTAND UND BEFREIUNG (1943-1944)

Kapitel 26-33

DAVIDS GESCHICHTE

Kapitel 34-35

ANHANG

Stammtafel der Familien Richard und Béranger

Biographisches Verzeichnis der historischen Akteure

ANPASSUNG UND UNTERWERFUNG (1940-1942)

1

An einem Dezemberabend des Jahres 1940, ein halbes Jahr nach der Besetzung von Paris durch die Deutsche Wehrmacht, war ich mit meinem Rad auf dem Weg zur Rue de Malte, einer schmalen Straße im Pariser Osten. Als ich in die Straße einbog, drang nur aus wenigen Fenstern Licht. Die Straße war menschenleer. Lediglich vom nahegelegenen Boulevard Voltaire durchbrach manchmal das Geräusch eines motorisierten Fahrzeugs die Stille.

Ich lehnte mein Rennrad der Marke Mercier an eine Hauswand und schloss es ab. Das Rad war mein ganzer Stolz, seit es mir die Elten zum fünfzehnten Geburtstag geschenkt hatten. Ich schaute mich vorsichtig nach allen Seiten um, dann verschwand ich in einem Hauseingang, dessen Tür nur angelehnt war. Ich erklomm die steile Stiege und klopfte im dritten Stock an eine Tür, zweimal kurz, einmal lang. Claudine hatte mir den Code genannt. Sie war es auch, die mir öffnete und mich herein bat. Ohne die dicke Winterjacke und die Wollmütze im Flur abgelegt zu haben, folgte ich ihr in ein größeres Zimmer. Die Einrichtung erinnerte mich an das chemische Labor in unserer Schule. Neben einem Waschbecken befanden sich auf einem langen Tisch verschiedene Glaskolben, ein Bunsenbrenner und diverse andere Gerätschaften. Ein unbestimmter Geruch nach Lösemitteln lag in der Luft. An einer Zimmerwand deuteten ein Feldbett und ein kleiner Tisch mit Stühlen an, dass hier nicht nur gearbeitet wurde. Die Fenster waren wie überall wegen der alliierten Bombenflugzeuge verdunkelt. Sie hatten nun begonnen, auch Paris anzugreifen, meistens nachts.

Der Mann, der im Hintergrund vor allerlei Instrumenten im Licht einer starken Lampe hantierte, hob kurz den Kopf und deutete eine Begrüßungsgeste an. Dann klemmte er sich eine Lupe ins Auge und wendete sich wieder seiner Arbeit zu. Claudine hatte ihn mir, als ich vor kurzem die Wohnung zum ersten Mal betreten hatte, nur kurz als David vorgestellt, ohne Nachnamen. Sie nahm eine prall gefüllte Ledertasche von dem kleinen Tisch und übergab sie mir mit den Worten:

„Sei sehr vorsichtig, René, es heißt, sie verschärfen abends die Kontrollen. Die Adresse ist die gleiche, wie in der letzten Woche.“

Ich nickte bestätigend und erwiderte unbekümmert:

„Keine Sorge, mich kriegen Sie nicht, ich bin zu schnell.“

Claudine lächelte und umarmte mich, ich spürte kurz den Duft ihrer Haut, dann begleitete sie mich hinaus. Der Mann im Hintergrund murmelt einen unverständlichen Gruß, den ich mit der erhobenen Faust quittierte. Das hatte ich von meinem Onkel gelernt, der ein aktives Mitglied der kommunistischen Partei war.

Ich verließ die Wohnung, stieg die Treppe hinunter, schaute mich beim Hinaustreten aus der Haustür wieder sorgsam um, wie es mir Claudine eingeschärft hatte, dann hängte ich mir die Tasche auf den Rücken und zog den Schal fester um den Hals. Ich schloss das Rad auf und schwang mich in den Sattel. Die Straße war noch immer menschenleer. Den Boulevard überquerte ich ohne innezuhalten, bog in eine Seitenstraße ein und verschwand im Gewirr der Gassen. Es war ein ziemlich weiter Weg in den Norden der Stadt, wo das Büro der Hilfsorganisation lag, der ich den Inhalt meine Tasche übergeben sollte. Ich vermied die großen Boulevards und Plätze. Dort konnten mir die französische Polizei oder die deutschen Feldgendarmen auflauern. Vor dem Büro angekommen, das sich in einem ziemlich abgerissenen Gebäude befand, nahm ich die Tasche in die Hand, klingelte kurz und wurde eingelassen. Das Büro befand sich im Erdgeschoss des Hauses mit Fenstern zur Straße, deren zugezogene Vorhänge keinen Blick ins Innere zuließen. Die Tasche übergab ich Denise, einer Tante von Claudine, die sie gleich auf dem Tisch entleerte und die Dokumente sortierte. Es handelte sich um gefälschte Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen, auch Eisenbahntickets und Lebensmittelkarten waren darunter. Denise studierte einzelne Papiere und stieß einen bewundernden Pfiff aus: „Phänomenal“, war ihr Urteil. Sie umarmte mich, wobei ich mich dem etwas verlegen zu entziehen suchte:

„Das wird uns helfen, wieder einige Leute in die unbesetzte Zone zu bringen und sie vor den Lagern zu bewahren. Sag' David, wir können ihm nicht genug danken. Er leistet großartige Arbeit, und wir hoffen, dass er so weiter machen kann. Die Nachfrage wächst ständig. Hier ist die neue Liste mit den Daten und die Chemikalien, nach denen er gefragt hat.“

Damit übergab sie mir ein dick eingewickeltes Paket und eine Mappe mit Papieren. Ich stopfte beides in die Ledertasche und wendete mich zum Gehen. Aber sie ließ mich noch nicht fort:

„Auch Du bist unersetzlich, René. Ist Dir eigentlich klar, was Du da machst?“

„Deutsche ärgern, das macht Spaß,“ antwortete ich.

Denise lachte: „Ein prima Grund, mach' nur so weiter. Wir erwarten Dich bald wieder, aber pass' bitte gut auf Dich auf, die Deutschen verstehen nämlich keinen Spaß.“

Ich grinste. Dass da auch noch eine gewisse Claudine in meinem Kopf herumspukte, musste sie ja nicht unbedingt wissen.

Mit der Tasche auf dem Rücken machte ich mich auf die nächtliche Fahrt zurück nach Hause. Die Tasche würde ich morgen wieder in die Rue de Malte bringen Meine Gedanken kreisten um Claudine. Ich hatte das Mädchen erst vor ein paar Wochen kennengelernt. Seitdem musste ich ständig an sie denken. Dabei sah ich sie nur ein bis zwei Mal pro Woche, und bisher hatte ich mich auch noch nicht getraut, mit ihr mehr zu sprechen als die üblichen Redensarten bei unseren Begegnungen.

2

Seit einem guten halben Jahr lebten wir nun in Paris mit der deutschen Besatzung. Ich konnte mich noch nicht daran gewöhnen. Als mich am frühen Morgen des 14. Juni 1940 das Gerassel von Panzerketten vor unserem Haus aus dem Schlaf gerissen hatte, ahnte ich noch nicht, dass meine Kindheit zu Ende ging. Ich sprang aus dem Bett, schaute, noch schlaftrunken, aus dem Fenster und sah unten deutsche Soldaten truppweise vorbeimarschieren. In der Ferne hörte ich vereinzelte Gewehrschüsse. Die Deutschen besetzten meine Stadt. Ich ging noch zur Schule. Paris war meine Welt. Aber in diesem Augenblick veränderte sie sich schlagartig.

Ich setzte mich damals, ohne meine Eltern zu fragen, sofort aufs Rad und fuhr von unserer Wohnung in Richtung Stadtzentrum. An den Straßenrändern in unserem Viertel standen überall Menschen und betrachteten stumm den Einmarsch der deutschen Truppen. Je mehr ich mich dem Zentrum näherte, desto leerer wurden die Straßen. Es lag eine große Stille über der Stadt, wie ich es noch nie erlebt hatte. In den vergangenen Tagen waren endlose Flüchtlingstrecks aus dem Norden Frankreichs entlang der breiten Boulevards und Avenuen quer durch die Stadt gezogen, teilweise mit Pferdewagen und Viehzeug, was mich sehr erstaunt hatte. Sie bewegten sich Richtung Porte d'Orléans und Porte d'Italie, und verließen die Stadt auf dem Weg nach Süden. Zwischen sie mischten sich viele Pariser, die ebenfalls mit Autos, auf Fahrrädern oder zu Fuß, die Flucht vor den Deutschen antraten. Es waren viele Tausend. Später las ich, dass fast ein Drittel der Bewohner ihre Stadt verlassen hatte, um auf den Landstraßen in die von den Deutschen noch unbesetzte Zone zu entkommen.

Es war Panik ausgebrochen. Dabei war das Verhängnis nicht völlig unerwartet über die Stadt hereingebrochen. Im Mai hatten die belgischen und niederländischen Streitkräfte bedingungslos vor dem Ansturm der deutschen Wehrmacht kapituliert. Die Maginotlinie hatte den Panzerangriffen nicht standgehalten Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die feindlichen Truppen die Hauptstadt erreichen würden. Nach Verhandlungen mit den Invasoren war Paris, das wusste ich, vor wenigen Tagen zur „Offenen Stadt“ erklärt worden. Die deutschen Truppen konnten nun unbehelligt durch die Porte de la Villette einmarschieren, um sie in Besitz zu nehmen. Immerhin blieb sie dadurch unzerstört. Unsere „Grande Armée“ musste unter der Führung des greisen Marschalls Philippe Pétain im Wald von Compiegne einem erniedrigenden Waffenstillstand zustimmen. Die Regierung hatte sich abgesetzt. Sie war von Paris in einen kleinen Kurort in der Nähe der Schweizer Grenze gezogen, in einen Ort namens Vichy, von dem ich noch nie gehört hatte. Mein Vorstellungsvermögen reichte damals noch nicht aus, um vollständig zu begreifen, was geschehen war und was auf uns kommen würde.

Die Regierungspropaganda hatte mit ihren Greuelmärchen, was die Deutschen bei uns anrichten würden, wesentlich dazu beigetragen, dass Paris sich überstürzt geleert hatte. Von Barbaren, Hunnen und Vandalen war die Rede gewesen. Von Plünderungen und Vergewaltigungen, die zu erwarten waren. Wilde Gerüchte über die „kulturlosen“ Deutschen machten die Runde. Unsere Familie hatte diese Panik beim Herannahen der Deutschen nicht geteilt. Mein Vater Jean, ein einfacher Streifenpolizist, und meine Mutter Louise, eine Fabrikarbeiterin, sahen in einer überstürzten Flucht keinen Sinn. Sie misstrauten ohnehin der Regierung, die sie nicht gewählt oder gewünscht hatten. Außerdem, wohin hätten wir gehen sollen? Wir besaßen kein Ferienhaus auf dem Land, wie die Reichen. Auch hatten wir dort keine Verwandten, die uns hätten aufnehmen können.

Meine zwei Jahre ältere Schwester Julie und ich lebten mit unseren Eltern in einem großen Wohnblock im Pariser Osten, in einem Arbeiterbezirk. Auch die Großeltern wohnten in der Gegend. Auf meiner Tour ins Stadtzentrum an diesem Morgen hörte ich, wenn ich an den Straßenecken warten musste, weil wegen der Militärkolonnen kein Durchkommen mehr war, dass manche Leute angesichts der flüchtenden Pariser hämisch über die „Bonzen“ redeten, die jetzt gerechterweise ihr Teil abbekämen. Sie hätten uns das ja eingebrockt. Ich konnte das nicht beurteilen.

Am nächsten Tag lag immer noch eine lähmende Ruhe über der Stadt, in der das Gurren der vielen Tauben zeitweise alle anderen Laute übertönte. Von den ersten Leuten, die in den nächsten Tagen zurückkamen, hörten wir, dass viele der Geflohenen oft nicht weit gekommen waren. Sie waren auf den verstopften Landstraßen stecken geblieben oder mussten sich unter dem Beschuss von Tieffliegern in die Straßengräben kauern. Andere wurden von deutschem Militär daran gehindert, den Weg nach Süden fortzusetzen. Der Rest von ihnen, denen es nicht gelang, im Süden eine Bleibe zu finden, kehrten nach Tagen oder Wochen erschöpft und demoralisiert in die verlassene Stadt zurück.

Aber es war nicht mehr die gleiche Stadt wie zuvor. Vom Eiffelturm und vielen öffentlichen Gebäuden wehten jetzt Hakenkreuzfahnen. Große Banner mit der Aufschrift „Deutschland siegt an allen Fronten“ klärten uns über die neuen Machtverhältnisse auf. Deutschsprachige Wegweiser an den Straßenkreuzungen mit langen, unverständlichen Bezeichnungen, die den Besatzungstruppen die Orientierung erleichterten, verstärkten zugleich den Eindruck, von nun an in einer fremden Stadt zu leben. Die meisten Geschäfte, Bistros und Kinos blieben geschlossen. Nach Mitternacht durften wir uns nicht mehr auf den Straßen blicken lassen. Ausgangssperre. Die Métro verkehrte nur noch bis 23 Uhr, am Wochenende gar nicht mehr. Das Straßenbild wurde von Radfahrern und Fußgängern bestimmt. Nur wenige Privatautos waren zu sehen. Die Totenstille war allerdings bald vergessen. Jetzt brausten deutsche Flugzeuge im Tiefflug über die Dächer und Militärfahrzeuge rasten die Boulevards auf und ab.

Ich hatte mein letztes Schuljahr vor mir. Wie die meisten meiner Freunde stand auch ich vor der Frage, wie mein künftiger Lebensweg aussehen sollte. Das war normal. Aber wie sollte diese Entscheidung unter Bedingungen ausfallen, die alles andere als normal waren? Buchstäblich von heute auf morgen hatte sich für mich und meine Generation die Welt, in der wir aufgewachsen waren, grundlegend verwandelt. Nichts funktionierte mehr auf die gewohnte Weise. Überall traf man auf Verbote, Kontrollen, Strafandrohungen. Es herrschte ein Klima der Unsicherheit, ja der Verstörung. Misstrauen griff allenthalben um sich. Was durfte noch offen gesagt werden? Das Denunziantentum blühte wie nie zuvor, zumal die Besatzungsmacht Belohnungen für belastende Informationen versprach. Welche Freundschaften hielten das aus? Wohin konnte man noch gehen, um Spaß zu haben?

Dennoch machte ich mir in diesen ersten Tagen und Wochen der Besatzung noch nicht allzu viele Gedanken über meine Zukunft. Ich lebte ziemlich unbekümmert dahin, trieb mich wie zuvor mit meinen Freunden herum. Wir erkundeten die neue Lage und arrangierten uns mit den ungewohnten Umständen so gut es eben ging. In der Stadt kehrte nach und nach wieder ein gewisse oberflächliche Normalität ein. Die Sandsackbarrieren, die die Denkmäler und mache historische Gebäude gegen Artilleriebeschuss schützen sollten, waren weggeräumt worden. Die fremden Soldaten verhielten sich, im Gegensatz zu den von der Regierung geschürten Ängsten, im allgemeinen eher unauffällig. Wir nannten sie abfällig „haricots verts“ (grüne Bohnen) nach der Farbe ihrer Uniformen. Sie hatten bisher nicht viel Schaden angerichtet. Nur in den ersten Tagen hätten sie, wie man gerüchteweise hörte, Weinkeller ausgeräumt und wären in verlassene Wohnungen eingedrungen, wo sie einiges mitgenommen hätten. Jetzt hatten sie ihre speziellen Militärläden, in denen nur sie einkaufen durften. Sie versorgten sich in ihren eigenen Kantinen, besuchten die extra gekennzeichneten Soldatenkinos und eigens lizensierten Bordelle. Die strikte Order ihrer Führungsoffiziere lautete: keine Plünderungen, kein unnötiger Kontakt mit der Bevölkerung, vor allem nicht mit schwarzen oder jüdischen Frauen. Diese Verbote wurden von der deutschen Feldpolizei streng überwacht. Damit sollte uns demonstriert werden, dass wir, die Franzosen, nicht als Feinde behandelt würden. Wahrscheinlich hoffte die Militärregierung, auf diese Weise die Aufwendungen für die Besatzung niedrig zu halten. Man warb um Kollaboration.

Tatsächlich gab es auch Franzosen, wie mir mein Onkel Antoine erklärte, die nach den „Blitzkriegen“ und der gegenwärtigen deutschen Übermacht in Europa davon ausgingen, dass die Vorherrschaft der Deutschen anhalten würde. Frankreich müsste sich nun eine gute Position sichern und mit den Deutschen kooperieren. Diese Auffassung vertrat auch die neue Regierung unter Marschall Pétain, dem Helden des Ersten Weltkriegs. Sie gab das Kommando aus, keinen Widerstand zu leisten. Die Zusammenarbeit mit der französischen Schutzpolizei in Paris wurde von den deutschen Dienststellen bald ausdrücklich gelobt.

Für die große Mehrheit meiner Landsleute war die katastrophale Niederlage unserer Armee überraschend gekommen. In der Stadt herrschte deshalb in diesem Sommer eine anhaltend depressive Stimmung. Besonders die mittlere und ältere Generation fühlte sich zutiefst gedemütigt. Das war etwas, das selbst ich spürte. Die dringliche Frage lautete, wie soll man sich angesichts der Einschränkungen, die die Deutschen verhängt hatten, verhalten? Was tun bei der steigenden Arbeitslosigkeit und der Verarmung, die jetzt vielen drohte? Sollte man besser den Kopf einziehen, sich mit den neuen Verhältnissen arrangieren und so unauffällig wie möglich mit der Familie durchschlagen, bis diese Besatzung enden würde? Gab es vielleicht sogar Chancen, vom Besatzungsregime zu profitieren, indem man kollaborierte, die Situation ausnutzte, um unliebsame Konkurrenten auszuschalten? Oder war im Gegenteil nun die Zeit des Widerstands gekommen, die Pflicht, auf eine Befreiung der Stadt von den Besatzern hin zu arbeiten? Aber wie und mit wem verbündete man sich? Ich wusste es nicht.

Von London aus hatte uns am 18.Juni, vier Tage nach der Besetzung der Stadt, ein den meisten Franzosen, auch mir, bislang völlig unbekannter Brigadegeneral namens Charles de Gaulle dazu aufgerufen, Widerstand zu leisten: „Was immer auch geschieht“, tönte er in pathetischem Tonfall über Radio London, „die Flamme des französischen Widerstands darf nicht erlöschen und wird auch nicht erlöschen“,

Ein paar Tage später fügte er in einer weiteren Ansprache hinzu: “Frankreich hat eine Schlacht verloren! Aber Frankreich hat nicht den Krieg verloren!“

Mir kam das seltsam vor. Die Armee hatte sich doch praktisch aufgelöst oder befand sich in deutscher Gefangenschaft. Mit wem wollte der General die Niederlage in einen Sieg umwandeln? Aber einigen aus der älteren Generation machte er mit solchen Sprüchen wohl Hoffnung. Der Appell richtete sich im übrigen auch gegen die neue Staatsspitze in Vichy, die den abtrünnigen General prompt in Abwesenheit zum Tode verurteilte. Von dieser Regierung war keine Unterstützung zu erwarten. Im Gegenteil, sie arbeitete mit den Deutschen zusammen und unterwarf sich in voraus eilendem Gehorsam der Besatzungsmacht. Die Juden und die Kommunisten wurden von ihr für die Niederlage verantwortlich gemacht.

Wir, die junge Generation, Schüler und Studenten, junge Arbeiterinnen und Arbeiter, die Fünfzehn- bis Zwanzigjährigen, standen mit einem Mal vor der Entscheidung, wie wir uns verhalten sollten, nun, nachdem plötzlich alles nicht mehr so war, wie noch kurz zuvor. Wie sollten wir mit den Erwachsenen umgehen, die in ihrer großen Mehrheit unter Schock standen, gelähmt von dem Desaster, das ihnen zugestoßen war, ja, dass sie mitverursacht hatten? Was bedeutete der Autoritätsverlust der Eltern, dieser Generation der Besiegten, die uns nun möglicherweise nicht mehr vor den Repressalien der Besatzungsmacht schützen konnten? Andererseits, das merkten wir bald, eröffneten sich für uns durch die geschwächte Autorität der Eltern und Lehrer auch Freiräume, die wir nutzen konnten. Wir waren In einem Alter, in dem sich die Bindungen an die eigenen Eltern gewöhnlich ohnehin lockern. So machten wir sehr bald von unseren neuen Freiheiten auch Gebrauch.

Jetzt, wo ich das alles aufschreibe, Jahrzehnte, nachdem es geschehen ist, wird mir bewusst, wie arglos, ja wie naiv wir damals dem, was auf uns zukam, entgegen gingen.

3

Claudine war ich unter spektakulären Umständen begegnet. Ich war am 11. November wie so oft ziellos mit meinem Rad in der Stadt unterwegs gewesen. Zwar wusste ich aus dem Schulunterricht, dass es der Tag des Gedenkens an den Waffenstillstand am Ende des Ersten Weltkriegs war, der immer feierlich und mit schulfrei begangen worden war, aber eigentlich sagte mir das nicht viel. An diesem Tag fielen mir jedoch kleinere und größere Gruppen von Schülern auf, die in Richtung Champs-Elysées liefen. Manche hatten Plakate in den Händen, die ich so schnell nicht entziffern konnte, andere riefen schwer verstehbare Slogans. Viele trugen blau-weiß-rote Kokarden an den Mützen, wieder andere hatten kleine Fähnchen in der Hand. Ich war neugierig und folgte Ihnen. Es war ein windiger, nieseliger Herbsttag, aber so etwas störte mich nie, wenn ich nur aufs Rad konnte. Auch die Schüler ließen sich davon auf ihrem Weg zum Arc de Triomphe offensichtlich nicht abhalten. Aus verschiedenen Richtungen strömten sie zur Place de l'Etoile. Als ich dort eintraf, waren es bestimmt schon weit über Tausend. Wie ich erst dort erfuhr, hatten die Deutschen alle Kundgebungen an diesem Tag verboten. Trotz des widrigen Wetters war die Stimmung aber gut. Alle wirkten entschlossen, es den Besatzern zu zeigen. In den Nebenstraßen sah ich Transportfahrzeuge der Polizei, auch Krankenwagen standen bereit. Man rechnete wohl mit Krawall.

Ich baute mich mit meinem Rad am Straßenrand auf und harrte der Dinge, die kommen würden. Von einigen Umstehenden hörte ich, dass die Entlassung eines beliebten Physikprofessors den letzten Anstoß für die geplante Zusammenrottung geliefert hatte. Ich bemerkte jetzt auch, dass sich eine Gruppe Polizisten und deutsche Soldaten bereit machten, einzugreifen. Die Stimmung kochte allmählich hoch. Die selbstgemalten Plakate wurden geschwenkt, einige Gruppen stimmten die Marseillaise an, andere die gerade sehr populären Chansons von Charles Trenet. Zunehmend wurden anti-deutsche Sprüche skandiert. Außerdem hörte ich jetzt immer wieder den Ruf: „Paris gehört uns!“ Das gefiel mir. Wir sollten die Stadt nicht widerstandslos den Deutschen überlassen.

Nachdem sie noch eine Zeitlang untätig zugesehen hatten, versuchten die französischen Polizisten auf ein Kommando hin, die Protestdemonstration gewaltsam aufzulösen. Es kam an verschiedenen Stellen zu Handgemengen, bei denen die Polizisten Schlagstöcke einsetzten und einzelne Demonstranten, die ihr auffielen, festzunehmen versuchten. Manche bespuckten die Polizisten und beschimpften sie. Die Verhafteten wurden unter Gewaltanwendung in die Polizeifahrzeuge verladen.

Eine Gruppe von Demonstranten, die in meiner Nähe stand, leistete besonders aggressiv Widerstand. Ein blondes Mädchen fiel mir auf, dass sich heftig gegen ihre Festnahme wehrte. Sie riss sich von den Beamten los und versuchte zu entkommen. Dabei kam sie direkt auf mich zu, und bevor die Polizisten sie erneut zu packen bekamen, warf sie mir eine kleine Papierkugel zu, die ich gerade noch auffangen konnte, und rief: „Ruf' meine Eltern an“, dann wurde sie endgültig festgenommen und in einen Polizeitransporter gestoßen. Ich hatte den Zettel geistesgegenwärtig in meine Hosentasche gesteckt und mich auf mein Rad geschwungen. Ich befürchtete, dass ich eventuell verfolgt würde und machte mich rasch davon. In einer Seitenstraße hielt ich an, fingerte das Papier aus meiner Hosentasche und las darauf den Namen Claudine Béranger und eine Adresse mit einer Telefonnummer im vornehmen XVIII. Arrondissement. Da ich es mit dem Telefonieren noch nicht so sehr drauf hatte, und mir auch die Münzen dafür fehlten, radelte ich kurzentschlossen dorthin.

Es war nicht all zu weit entfernt. Die Gegend war mir unbekannt. Ich staunte über die prachtvollen Häuser, die den Boulevard säumten. Der Unterschied zu meinem Viertel war einschüchternd. Als ich die Hausnummer gefunden hatte, ein reich dekoriertes Haus mit breiten Balkons zur Straße, zögerte ich einen Augenblick, überwand mich dann aber. Ich klingelte an der Haustür, die mit glänzenden Messingbeschlägen verziert war. Neben der Tür befanden sich emaillierte Schilder, wie ich sie von Arztpraxen kannte, die ich aber nicht näher zur Kenntnis nahm. Nach kurzer Zeit öffnete sich die Tür. Eine Concierge schaute mich prüfend an, um dann etwas barsch zu fragen:

„Was willst du?“

Vermutlich hielt sie mich für einen Botenjungen oder so was, und das war ja auch nicht so falsch. Ich sagte ihr:

„Ich habe eine wichtige Nachricht für die Familie Béranger. Es ist dringend, und ich muss sie persönlich überbringen.“

„Und wer schickt Dich, mein Junge?“

Ich erwiderte:

„Claudine“.

„Ach, was hat das Kind denn nun wieder angestellt?“, war die Antwort. „Warte einen Augenblick hier und rühr Dich nicht von der Stelle. Ich komme gleich wieder.“

Damit verschwand sie im Hausflur. Es dauerte ein paar Minuten und ich wurde schon ungeduldig, als sich die Haustür wieder öffnete und ein junger Mann, ein paar Jahre älter als ich, heraustrat. Er fragte kurz angebunden:

„Worum geht’s?“

Als er sah, dass ich zögerte, wurde er etwas freundlicher:

„Ich bin André, Claudines Bruder. Ist sie in Schwierigkeiten?“

Ich nickte und schilderte ihm, was passiert war.

„Oh je, das ist was für Vater,“ antwortete er.

Dann bedankte er sich bei mir und versprach: „Wir kümmern uns drum.“

Damit war meine Mission erfüllt, und ich wandte mich meinem Rad zu, das ich an die Hauswand gelehnt hatte. Ich nahm noch wahr, dass er die Hand zum Gruß erhob, dann fuhr ich eilig nach Hause zurück. Den Zettel hatte ich instinktiv bei mir behalten. Halbbewusst wollte ich wohl, dass es damit nicht endete.

4

Ich meldete mich einige Tage später telefonisch bei Claudine und bat sie um ein Treffen. Ich wollte unbedingt wissen, wie es ihr nach der Festnahme ergangen war. Es war mir nicht leicht gefallen, sie anzurufen. Ich war damals noch sehr schüchtern. Sie schien aber nichts dabei zu finden und verabredete sich gleich mit mir im Parc Monceau für einen der nächsten Tage.

Drei Tage später schob ich mein Rad in dem kahlen Park auf den halbgefrorenen Wegen neben ihr her. Wir unterhielten uns im Gehen, es war zu frostig, um sich auf eine Bank zu setzen. Während wir nebeneinander her gingen, bedankte sich noch einmal, dass ich so rasch reagiert und ihre Eltern informiert hätte. Dann erzählte sie mir, was ich gerne wissen wollte:

„Auf der Polizeiwache hat ein Polizist meine Personalien festgestellt, danach wurde ich mit den Anderen in das berüchtigte Gefängnis „Cherche Midi“ auf dem linken Seine-Ufer gebracht. Vielleicht hast Du davon schon gehört?“

Ich nickte und sie fuhr fort:

„Dort kam ich in eine Gemeinschaftszelle. Ein älterer Student führte das Wort. Er gab uns Ratschläge, wie wir uns beim Verhör verhalten sollten. Am Schluss sagte er: 'Wisst Ihr eigentlich, dass wir hier in guter Gesellschaft sind? Auch Alfred Dreyfus war hier mal interniert.' Ein vorlautes Mädchen rief: 'Hoffentlich werden wir in die Karibik deportiert'. Alle lachten.“

Auch Claudine lachte nochmal über den Witz, und ich lachte mit, obwohl ich den Zusammenhang nicht genau verstand. Der Name Dreyfus sagte mir damals noch nichts.

Claudine erzählte weiter:

„Wir rechneten damit, dass es nicht allzu schlimm werden würde. Wir erlebten halt ein Abenteuer und waren ein bisschen stolz darauf, dass man uns ernst genommen hatte“.

Claudine fand den Wortführer in der Gemeinschaftszelle offenbar sympathisch, und es war ihr nach einiger Zeit gelungen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, wie sie mir mitteilte:

„Er hat mich gefragt, warum ich an der Demonstration teilgenommen hätte, und ich habe ihm gesagt, dass wir uns nicht so einfach damit abfinden sollten, dass die Deutschen uns vorschreiben, was wir tun und lassen dürften. Er hat mich dann gefragt, ob ich mich seiner Gruppe anschließen wolle. Sie träfen sich regelmäßig. und ich könnte ja mal vorbeikommen. Er nannte mir Ort und Zeit, ich sollte das aber nicht aufschreiben und mit niemandem darüber reden. Nach ein paar Stunden wurde dann mein Name aufgerufen, und ich wurde in ein Büro geführt, wo mein Vater schon wartete, um mich abzuholen. Ich war überrascht, dass er mir auf der Rückfahrt keine großen Vorwürfe gemacht hat. Er hat mich nur ermahnt, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Offenbar ist er der Meinung, die ganze Angelegenheit sei meinem jugendlichen Leichtsinn geschuldet.“

Sie grinste und ich staunte, wie leicht sie diese Sache nahm. Ich hätte im Gefängnis sicher große Angst gehabt, schon wegen meines Vaters.