2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

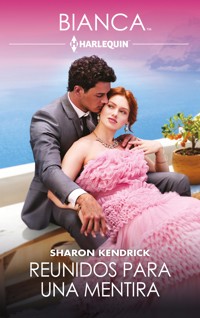

De sencilla secretaria… a su esclava bajo sábanas de satén Ricardo Castellari siempre ha visto a Angie como su callada secretaria… hasta que ella se pone un vestido rojo de seda que le marca todas las curvas. ¡A partir de ese momento, Ricardo no puede apartar los ojos de ella! Angie no puede negarse a una noche de exquisito placer con Ricardo. Pero, cuando regresa a la oficina, se siente avergonzada. Intenta dejar el trabajo. Sin embargo, Ricardo tiene otra idea en mente… Antes de dejar su empleo, Angie deberá dedicarle unos días más como su amante…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2009 Sharon Kendrick

© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Pasión en la Toscana, n.º 1979 - febrero 2022

Título original: The Italian Billionaire’s Secretary Mistress

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.

Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-1105-585-7

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

LAS COSAS tenían que cambiar, se dijo Angie. Se miró los dedos temblorosos con curiosidad, como si pertenecieran a otra persona. Pero no, aquellas uñas limpias y sin pintar le pertenecían a ella, una ingenua enamorada de un hombre que estaba fuera de su alcance. Un hombre que apenas se daba cuenta de que ella era alguien del sexo opuesto y que la trataba como trataría a uno de sus coches deportivos. Sí, era cierto que Ricardo trataba a sus coches con cuidado, pero ella no era un objeto funcional e inanimado, ¿o sí? Era una mujer con sus propios deseos, deseos que nunca iba a poder satisfacer. Tenía que dejarlo, debía hacerlo. Porque, si no hacía algo para evitarlo, iba a pasar el resto de su vida amando a un hombre que no podía corresponderla. Y, antes o después, se le rompería el corazón en pedazos cuando él eligiera una esposa apropiada de entre la lista de actrices y modelos con las que solía salir.

Ricardo Castellari era su jefe y el hombre que poblaba todos sus sueños. Pero por poco tiempo. Con el nuevo año, iba a buscar un nuevo empleo, lejos de la distracción de aquellos ojos negros italianos y aquella sonrisa capaz de hacer que cualquier mujer se rindiera a sus pies. Aunque hacía tiempo que él no sonreía. Ricardo llevaba unos días de humor sombrío y, por una vez, ella no sabía por qué.

–Alégrate, Angie, ¡casi es Navidad!

Las palabras de la joven mecanógrafa sacaron a Angie de sus pensamientos.

–Es verdad –repuso Angie, forzándose a sonreír.

Era casi Navidad y las oficinas de Castellari Internacional estaban decoradas con adornos de temporada y algunas ramas de muérdago. Cuando había fundado su sede en Londres, Ricardo había prohibido el espumillón en nombre del buen gusto. Pero, poco a poco, se había ido rindiendo a la demanda de sus empleados, según iban siendo introducidos nuevos adornos cada año, cada vez más chillones. Ese año, la sala de empleados se parecía a la gruta de Santa Claus, pensó Angie.

Había adornos en tonos dorados, plateados, verdes y escarlata alrededor de todos los cuadros y puertas y las máquinas de fax estaban ornamentadas con luces de colores. La cafetería que había debajo de la oficina se pasaba el día poniendo villancicos y, el día anterior, Angie se había emocionado cuando la banda del Ejército de Salvación se había puesto a tocar en la plaza, y les había echado un billete de cinco euros a los músicos.

Sí, era casi Navidad y eso era parte del problema. Ésa era la razón por la que Angie estaba tan sensible. La Navidad provocaba algo en el mundo en general y en los individuos en particular, se dijo ella. Cristalizaba sus miedos y sus esperanzas. Le hacía soñar, desear y ansiar lo deseado. Y, por mucho que ella intentara lo contrario, le hacía darse cuenta de las cosas que le faltaban en la vida.

–¿Te apetece la fiesta de la oficina de esta noche? –preguntó la mecanógrafa, una joven llamada Alicia que se había incorporado hacía sólo unos meses.

–¿Bromeas? –repuso Angie, esbozando un gesto burlón.

–¿Cómo es? –preguntó Alicia, ilusionada–. Todo el mundo dice que es genial, ¡en uno de los restaurantes más caros de Londres y sin reparar en gastos! ¿Y es cierto que el señor Castellari se queda toda la velada?

Angie estaba acostumbrada a que las empleadas nuevas se quedaran impresionadas con su jefe. ¿Acaso no le había pasado también a ella misma? Ella también le había lanzado miradas a escondidas y se había preguntado cómo era posible que un hombre fuera tan guapo. La única diferencia era que ella había sido sacada de la sala de mecanografía por el mismo Ricardo para ser su secretaria personal. Aunque no había estado muy segura de por qué la había elegido, entonces se había sentido en las nubes. Sin embargo, las cosas habían cambiado. A veces, pensaba que su vida sería menos complicada si no hubiera sido ascendida. De ese modo, podría haber continuado con su vida, haber tenido en cuenta a otros hombres, lejos de la presencia apabullante del sensual italiano.

Angie sonrió a Alicia.

–Sin duda. Se quedará hasta el final.

Lo cierto era que a Ricardo no le entusiasmaba la Navidad, pensó Angie. Pero, una vez al año, se esforzaba por darlo todo y satisfacer las expectativas de la gente de su empresa. Derrochaba dinero en una fiesta de la que se seguía hablando meses después y le daba a todo el mundo un generoso aguinaldo. Incluso a ella. Aunque ella hubiera preferido, en ocasiones, recibir algo más… personal.

Diciéndose que no tenía sentido desear lo imposible, Angie se levantó y se alisó la falda.

–Tengo que irme a arreglar unas cosas. Ricardo está a punto de volver.

–¿Ah, sí? –preguntó Alicia con envidia.

–Sí. Está llegando del aeropuerto.

Angie conocía la agenda de Ricardo al dedillo. La limusina oscura lo recogería en el aeropuerto central de Londres. Él se acomodaría en el asiento trasero, se aflojaría la corbata y, tal vez, se pondría a revisar algunos papeles. O hablaría por teléfono en alguno de los tres idiomas que conocía. Quizá, también intercambiaría algunos comentarios con su chófer, Marco, que también hacía de guardaespaldas cuando era necesario.

–Es más… –continuó Angie y miró el reloj–, si las carreteras están despejadas, podría estar llegando…

El busca de Angie comenzó a sonar y, a pesar de su esfuerzo por evitarlo, se le aceleró el pulso al instante.

–Disculpa –dijo Angie con una breve sonrisa a la secretaria, tratando de ocultar su excitación–. Pero ya ha llegado.

Angie se apresuró hacia su despacho, contiguo al de Ricardo. Esbozó una sonrisa al entrar en la espaciosa e iluminada habitación. Porque, aunque estuviera acostumbrada a ella, no dejaba de maravillarse por trabajar en un lugar tan hermoso. Era como la foto de una postal.

La sede central de Castellari daba a la impresionante plaza de Trafalgar Square, que siempre estaba preciosa con su fuente y su alta estatua, pero nunca tan hermosa como en Navidad. El alto abeto enviado todos los años por el rey de Noruega estaba iluminado y todas las ventanas que la vista alcanzaba estaban adornadas con luces de Navidad. Angie se quedó mirando por la ventana. Parecía… mágico.

Entonces, Angie oyó el sonido de unos pasos familiares en el pasillo. Unos pasos que habría reconocido aun atravesando la nieve más espesa. Corrió a recibirlo y se esforzó por ocultar su melancolía, reemplazándola por la expresión tranquila y eficiente que Ricardo se había acostumbrado a esperar de su secretaria. Pero nada pudo detener la repentina aceleración de su pulso cuando se abrió la puerta y se encontró frente a frente con la atractiva cara de su jefe.

–Ah, Angie. Aquí estás. Bien.

La voz de Ricardo, profunda y con marcado acento, le acarició la piel a Angie como si fuera seda. Él dejó su abrigo y su maletín en uno de los sillones de cuero. Tenía el pelo despeinado, como si hubiera estado pasándose los dedos por la cabeza, y la corbata aflojada, como ella había previsto. Lanzándole una breve sonrisa, Ricardo tomó unos papeles y empezó a ojearlos.

–¿Puedes prepararme los papeles sobre la oferta de compra de Posara?

–Claro, Ricardo –replicó ella y, de forma automática, recogió el bonito abrigo de cachemira de él y lo colgó en el perchero.

¿Delataría su expresión que se sentía herida porque el hombre que llevaba cuatro días sin ver apenas la había saludado?, se preguntó Angie. Ni siquiera «hola», ni «cómo estás». Si hubiera sido sustituida por una de las otras secretarias, ¿se habría dado cuenta él alguna vez? Pero las buenas secretarias no debían obsesionarse porque se las tratara como si fueran invisibles. Y ella se enorgullecía de ser una buena profesional.

–¿Has tenido buen viaje? –preguntó Angie con educación mientras depositaba sobre la mesa el archivo que él le había pedido.

–Nueva York es Nueva York. Ya sabes. Llena de gente, hermosa –respondió él, encogiéndose de hombros.

Lo cierto era que Angie no lo sabía, pues nunca había estado allí.

–Supongo que sí –comentó ella, tragándose la pregunta que se moría por hacer. ¿Habría él visto a Paula Prentice, la mujer con la que todos los periódicos le habían estado relacionando hacía un año? La bella Paula, tan rubia y con un cuerpo tan impresionante, había sido elegida «La más deseada» por una popular revista masculina.

Cuando Ricardo había estado saliendo con la belleza californiana, había pasado muchos fines de semana en Nueva York y Angie no había dejado de escrutar su rostro con ansiedad cuando él regresaba, preguntándose si iría a anunciar su matrimonio con Paula. Pero no había sido así. Para su alivio, habían roto, según habían afirmado los periódicos, ya que Ricardo nunca hablaba de su vida privada.

–¿Y qué tal el asunto Camilla? –preguntó ella, pues ése había sido el acuerdo financiero que Ricardo había ido a tratar a Nueva York.

–Snervante! ¡Frustrante! –tradujo él, quitándose la corbata del todo.

–Ya lo había entendido, no hacía falta que lo tradujeras, Ricardo.

–¿Ah, sí? –repuso él, arqueando las cejas. ¿Acaso su eficiente y callada secretaria sabía lo que era la frustración?, se preguntó. Lo dudaba. La única frustración que podía imaginar en ella era la de no encontrar un nuevo patrón de punto de cruz. O que se le averiara la televisión, tal vez–. ¿Acaso has tomado un curso acelerado de italiano?

–Pues no. ¡Puede que mi italiano sea malo, pero comprendo muy bien tus exclamaciones y tus maldiciones, después de haber estado trabajando para ti tanto tiempo! –replicó ella–. ¿Quieres café?

Ricardo esbozó una breve sonrisa.

–Me encantaría un café, ¿lo sabías?

–Claro, lo sabía porque…

–¿Por qué?

–Porque eres completamente predecible.

–¿Sí?

–Como el sol que sale por la mañana. Dentro de un minuto, comenzarás a quejarte de que esta noche sea la fiesta de la oficina…

–¿Es esta noche? Madonna mia!

–¿Lo ves? –murmuró ella, acercándose hacia la cafetera que él había hecho llevar de Italia–. Completamente predecible.

Ignorando la carpeta que tenía delante, Ricardo se sentó y observó a Angie durante un momento, pensando que ella era la única mujer a la que, de vez en cuando, permitía que se burlara de él. Sin duda, ella era mucho menos tímida que cuando había empezado a trabajar para él, aunque su forma de vestir no había mejorado nada. Con gesto de desaprobación, reparó en su pulcra falda y en la blusa blanca que la acompañaba. ¡Qué vestimenta tan aburrida! Aunque, quizá, no debería criticar su aspecto, ya que su sencillez había sido una de las razones por las que la había contratado.

Ricardo había estado buscando a alguien que reemplazara la figura maternal de la que había sido su secretaria desde su llegada a Londres, una mujer que había dejado el puesto, a pesar de sus súplicas, porque quería pasar más tiempo con sus nietos.

Había sido un agotador día de entrevistas, en el que todas las aspirantes a ser su secretaria le habían parecido más bien aprendices de modelo en busca de algo más.

Ricardo sabía lo que quería y no quería distracciones dentro de la oficina, mujeres cruzando y descruzando las piernas para dejar ver sus ligueros o apoyándose sobre la mesa para acentuar su escote. De hecho, para él la oficina era un refugio de las constantes atenciones que las mujeres le requerían desde que era adolescente.

El día de entrevistas no había sido nada fructífero, a pesar de que había pasado ante él un desfile de secretarias bien cualificadas, pues ninguna de ellas se había ajustado a lo que él quería. Ninguna de ellas se había inmutado cuando les había dicho que lo que buscaba era una secretaria a la vieja usanza. No una ayudante, ni alguien que lo tratara en términos de igualdad. También les había dicho que no estaba interesado en enseñarles nada y que no había la posibilidad de ascensos rápidos en el negocio.

Su ultrajante afirmación no había desanimado ni a una sola de las candidatas y Ricardo las había rechazado a todas, pues le había parecido que no había habido ni una que no se hubiera ido a la cama con él antes de que acabara el día. Y él quería una secretaria, no una amante.

Pero, entonces, de camino a casa, había pasado por delante de la puerta de la sala de mecanografía, donde había visto a una diminuta secretaria inclinándose sobre un archivador. Para su sensibilidad italiana, el atractivo de aquella mujer era inexistente, pues llevaba una falda funcional que no le favorecía y el pelo recogido hacia atrás en un moño apretado.

Entonces, al observar la dedicación con que ella había buscado en el archivador, a pesar de lo tarde que era, Ricardo había pensado que lo más probable era que esa mujer no tuviera prisa por llegar a casa; ni era probable que tuviera una horda de hombres haciendo cola ante su puerta. Quizá, era una de esas personas que vivían para el trabajo, se dijo.

Ella había notado su presencia, sin duda, pues se había girado, y se había sonrojado al verlo allí. Hacía mucho tiempo que ninguna mujer se había sonrojado en su presencia, había pensado Ricardo, sonriendo.

–¿Puedo… puedo ayudarle, señor? –había preguntado ella con esa clase de deferencia que indicaba que sabía exactamente quién era él.

–Quizá, sí –respondió Ricardo, escrutando los alrededores de la sala comunal y, luego, mirando los largos dedos de su interlocutora–. ¿Sabes escribir a máquina?

–Sí, señor.

–¿Rápido?

–Oh, sí, señor.

–¿Y qué dirías si te pido que me hagas un café?

–Le preguntaría si lo quiere solo o con leche, señor –había replicado ella con suavidad.

Ricardo había sonreído. Esa mujer no parecía tener demasiadas ambiciones. Ni mostraba la ridícula actitud moderna de las que no estaban dispuestas a servir a los hombres.

Angie había sido instalada en su despacho al día siguiente y, hasta ese momento, había sido la mejor secretaria que había tenido. Sobre todo, porque ella sabía cuál era su sitio y no tenía intención de abandonarlo. Y, más aún, porque no se había enamorado de él, aunque era obvio que lo adoraba, como les ocurría a todas las mujeres.

El delicioso aroma a café interrumpió los pensamientos de Ricardo. Angie le acercó una taza de café. Cappuccino, porque aún no eran las doce. Después del almuerzo, ella le prepararía un expresso solo. Esa mujer era como un bálsamo para su alma cansada, pensó él de pronto. Como un largo baño caliente después de un vuelo trasatlántico.

Durante un instante, Ricardo se relajó. Pero sólo durante un instante.

Su estancia en Nueva York había estado llena de problemas, pues la actriz con la que había estado saliendo a comienzos de año se negaba a aceptar que lo suyo había terminado. ¿Por qué las mujeres mostraban tan poca dignidad cuando el hombre ponía punto y final a la relación?, se preguntó con amargura. Y también había tenido problemas en casa, en Toscana…

–¿Ricardo? –llamó ella con suavidad.

–¿Qué?

Angie estaba de pie, mirándolo, preguntándose qué haría que su hermoso rostro pareciera tan preocupado.

–¿Sabes que la fiesta empieza un poco más temprano este año?

–No me agobies, Angie.

–Sólo quería recordarte la hora.

–¿Qué hora? –preguntó él, irritado.

–Empieza a las siete y media.

–¿Y el restaurante ya está reservado?

–Todo está listo. Ahora mismo voy para allá para comprobar unos detalles de última hora. Lo único que tú tienes que hacer es aparecer por allí.

Ricardo asintió. Quizá, tendría tiempo de dormir algo.

–Iré a mi piso y me cambiaré –dijo él–. Luego iré directo al restaurante. No tengo nada urgente de lo que ocuparme aquí, ¿verdad?

–Nada que no pueda esperar al lunes.

Angie se giró para irse y, mientras observaba distraído la falda que tan poco se ajustaba a sus curvas, Ricardo recordó el paquete que había dejado en el coche.

–Ah, Angie.

–¿Sí, Ricardo?

–No sueles molestarte en arreglarte, como las otras chicas, ¿no es así? –preguntó él despacio–. Para la fiesta de la oficina, me refiero.

Angie se detuvo e intentó esbozar una expresión de amable interés antes de volverse hacia él. La pregunta no sólo era inesperada, sino que era muy hiriente para ella, aunque estaba segura de que no había sido la intención de su jefe herir sus sentimientos. Por supuesto que ella se arreglaba para la fiesta, pero sus gustos eran diferentes a los de las otras chicas. Era inevitable, pues su edad también era diferente. Con veinte años, una podía comprarse cualquier vestido barato en unos grandes almacenes, adornarlo un poco y terminar con un aspecto envidiable.

Pero ella tenía veintisiete y era un poco diferente. No quería correr el riesgo de parecer vulgar. Por eso, empleaba con cuidado su presupuesto, invirtiendo en ropas de buena calidad y estilo conservador. Ropas que nunca se pasarían de moda y que podía llevar año tras año. Además, el año pasado, se había puesto un vestido de punto de color beige precioso, con collar de perlas y todo, recordó.

–Bueno, me pongo cualquier cosa que tenga en el armario –respondió ella, decidida a ocultar sus sentimientos heridos.

–Pues tengo un regalo para ti en el coche –dijo él–. Le diré a Marco que te lo suba.

Angie parpadeó. ¿Un regalo? Normalmente, en Navidad le daba un aguinaldo y una caja de vino de su viñedo familiar de Toscana, que ella no solía beberse. Pero nunca antes le había regalado nada personal. Se alegró al pensarlo aunque, de pronto, se dijo que tal vez él sospechaba que había pensado dejar su trabajo y quería persuadirla para que se quedara. No, Ricardo no solía ser tan sutil.

–Cielos –dijo ella y se encogió de hombros, sin saber cómo reaccionar–. ¿Qué clase de regalo?

Ricardo la recorrió con la mirada y sonrió.

–Algo para ponerte –murmuró él–. Para la fiesta.

Capítulo 2

ANGIE soltó un grito sofocado al quitar la última capa de papel de envolver y sacar el vestido de la llamativa caja. Sus mejillas se pusieron del mismo rojo escarlata que era el vestido de seda que tenía entre las manos. De pronto, se alegró de estar a solas. Se alegró de que nadie pudiera verla. ¿Estaría Ricardo proponiendo, en serio, que se pusiera eso?

Era el tipo de vestido que solían lucir las modelos en las páginas de las revistas e, incluso Angie, había oído hablar del diseñador cuyo nombre estaba bordado en la etiqueta. Tragó saliva. Debía de haber costado una fortuna. Durante un instante, se le pasó por la cabeza el pensamiento de venderlo en una subasta de Internet. Pero… ¿y si Ricardo lo descubría? Sería un gesto muy desagradecido deshacerse de un regalo que tanto dinero le habría costado.

Angie lo levantó para verlo mejor bajo la luz. Su tela era muy brillante, llamativa. Entonces, un sentimiento nuevo para ella la recorrió. La curiosidad y el deseo de saber si alguien como ella podría ponerse eso. ¿No debería probárselo sin más? Sólo para ver cómo le quedaba.

Angie se metió en el baño donde Ricardo, a veces, se duchaba cuando iba directamente a cenar después de la oficina. Cerró la puerta con llave y se quitó la falda y la blusa.