9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

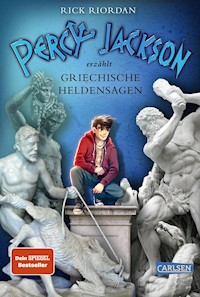

Gossip über Herkules, Perseus, Dädalus & Co.: Alles, was man über die griechischen Helden der Antike wissen muss Warum braucht Perseus eine Umarmung? Was hat Herkules angestellt? Und wer schlug Medusa den Kopf ab? In dieser waghalsig-komischen Nacherzählung der griechischen Heldensagen bleibt keine Frage unbeantwortet. Und wer ist für diese Aufgabe besser geeignet als Percy Jackson, der Sohn des Poseidon, höchstpersönlich? Urkomisch und kenntnisreich bringt er die tragischen Ereignisse, ruhmreichen Taten und kühnen Abenteuer der griechischen Helden auf den Tisch. Ein herrliches Lesevergnügen für jeden, der Spaß an griechischer Mythologie hat – und für alle anderen garantiert auch! - Sagenhafter Klatsch und Tratsch: Die bekanntesten Heldensagen der Antike in einem Buch - Klassische Stoffe nacherzählt mit göttlichem Humor – auch perfekt als Schullektüre geeignet - Die ideale Ergänzung zur Percy-Jackson-Buchreihe - Für Fans der griechischen Mythologie - Geeignet für alle Altersklassen ***Antikes Drama trifft auf zeitgenössische Jugendsprache – so macht Wissensvermittlung Spaß!***

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 717

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Rick Riordan: Percy Jackson erzähltGriechische Heldensagen

Aus dem Englischen von Gabriele Haefs

Warum braucht Perseus eine Umarmung? Was hat Herkules angestellt? Und wer schlug Medusa den Kopf ab? Noch einmal öffnet Percy Jackson die Büchse der Pandora. Und dieses Mal bringt er die tragischen Ereignisse, ruhmreichen Taten und kühnen Abenteuer der griechischen Helden auf den Tisch. In bester Percy-Manier erzählt er urkomisch und kenntnisreich von Herkules, Orpheus und Co. und lässt dabei keine Frage unbeantwortet. Ein waghalsig-komisches Leseabenteuer!

Es gibt zwei Bände: Percy Jackson erzählt: Griechische Göttersagen Percy Jackson erzählt: Griechische Heldensagen

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Viten

Das könnte dir auch gefallen

Leseprobe

Für Becky, die schon immer meine Heldin war

R. R.

Einleitung

Ehrlich gesagt geht es mir hier nur um die Pizza.

Der Verleger meinte: »Ach, voriges Jahr hast du so schön über die griechischen Götter geschrieben! Und jetzt möchten wir von dir ein Buch über die antiken griechischen Helden. Das wäre einfach spitze!«

Und ich so ungefähr: »Leute, ich bin doch Legastheniker. Ich finde es schon schwer genug, ein Buch zu lesen!«

Dann versprachen sie mir ein Jahr lang gratis Peperoni-pizza und so viele grüne Gummibärchen, wie ich nur essen kann.

Und da konnte ich schlecht Nein sagen.

Ist wohl auch in Ordnung so. Wenn ihr gegen Monster kämpfen wollt, können euch diese Geschichten dabei helfen, häufige Fehler zu vermeiden – wie Medusa ins Gesicht zu starren oder einem Blödmann namens Crusty eine gebrauchte Matratze abzukaufen.

Aber der beste Grund, über die alten griechischen Götter zu lesen, ist, dass ihr euch danach besser fühlt. Egal, wie übel das Leben euch gerade mitspielt, diese Jungs und Mädels waren noch viel schlimmer dran. Die haben bei den himmlischen Strohhalmen wirklich den kürzeren gezogen.

Übrigens, falls ihr mich nicht kennen solltet: Ich bin Percy Jackson. Ich bin ein Halbgott – der Sohn des Poseidon. Ich hab auch schon einige schlechte Erfahrungen gemacht, aber die Helden, von denen ich jetzt erzählen werde, waren die eigentlichen Ur-Pechvögel. Kühn, wie sie nun mal waren, haben sie da Mist gebaut, wo vorher noch nie jemand Mist gebaut hatte.

Nehmen wir uns mal ein Dutzend von ihnen vor. Das müsste mehr als genug sein. Wenn ihr erst gelesen habt, wie elend ihr Leben war – durch Vergiften, Verrat, Verstümmelung, Mord, psychopathische Familienangehörige und fleischfressende Nutztiere –, findet ihr eure eigene Existenz vermutlich nicht mehr ganz so schlimm. Und wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch keinen Rat mehr.

Also holt euch den flammenden Speer. Streift das Löwenfell über. Poliert euren Schild und sorgt dafür, dass ihr immer Pfeile im Köcher habt. Wir gehen jetzt an die viertausend Jahre zurück, um Monster zu enthaupten, ein paar Königreiche zu retten, einigen Königen in den Hintern zu schießen, die Unterwelt zu überfallen und eine Menge übler Gestalten auszurauben.

Und als Krönung werden wir dann eines qualvollen Todes sterben.

Bereit? Reizend. Los geht’s!

Perseus will eine Umarmung

Ich musste einfach mit diesem Typen anfangen.

Schließlich ist er mein Namensvetter. Wir haben zwar verschiedene göttliche Väter, aber meiner Mom gefiel die Geschichte des Perseus aus einem einfachen Grund: Er überlebt! Perseus wird nicht in Stücke gehackt! Er wird nicht zu ewigen Strafen verurteilt. Für einen Helden hat der Kerl also ein Happy End.

Was nicht heißen soll, sein Leben wäre nicht mies gewesen. Außerdem hat er einen Haufen Leute umgebracht, aber was soll man machen? Seine Pechsträhne fing schon an, ehe er überhaupt geboren worden war.

Erst mal müsst ihr euch klarmachen, dass Griechenland damals nicht ein einziges Land war. Es war in eine Gazillion verschiedene kleine Königreiche aufgeteilt. Niemand stellte sich vor mit: »Hallo. Ich bin Grieche!« Man wurde gefragt, aus welchem Stadtstaat man denn komme: Athen, Theben, Sparta, Zeushausen oder was auch immer. Das griechische Festland war ein riesiger Immobilienmarkt. Jede Stadt hatte ihren eigenen König. Über das Mittelmeer verteilt gab es Hunderte von Inseln, und auch von denen war jede ein eigenes Königreich.

Stellt euch mal vor, das wäre heute noch immer so. Vielleicht wohnt ihr in Manhattan. Euer König will seine eigene Armee haben, seine eigenen Steuern eintreiben, seine eigenen Gesetze erlassen. Wenn ihr in Manhattan gegen das Gesetz verstoßt, könnt ihr euch nach Hackensack, New Jersey, absetzen. Der König von Hackensack kann euch Asyl gewähren und Manhattan kann nichts dagegen machen (es sei denn natürlich, die beiden Könige verbündeten sich, dann wärt ihr angeschissen).

Damals griffen Städte sich immer wieder gegenseitig an. Der König von Brooklyn erklärte vielleicht Staten Island den Krieg. Oder die Bronx und Greenwich, Connecticut, schlossen ein Militärbündnis und marschierten in Harlem ein. Ihr seht schon, wie aufregend das Leben dadurch wäre.

Jedenfalls hieß eine Stadt auf dem griechischen Festland Argos. Es war nicht die bevölkerungsreichste oder die mächtigste Stadt, aber sie hatte doch eine beachtliche Größe. Die Einwohner von Argos nannten sich die Argiver, vermutlich, weil sich »Argositen« angehört hätte wie eine neue Art von Bakterien. Der König hieß Akrisios. Er war ein echt übler Kerl. Wenn er euer König wäre, würdet ihr euch auf jeden Fall nach Hackensack absetzen.

Akrisios hatte eine schöne Tochter namens Danaë, aber das war ihm nicht genug. Damals wollten alle einen Sohn haben. Man brauchte einen Sohn, der den Familiennamen weitergab und nach dem Tod das Königreich erbte und bla, bla, bla. Warum kein Mädchen das Königreich übernehmen konnte? Keine Ahnung. Totaler Quatsch, aber so war es eben.

Akrisios schrie immer wieder seine Frau an: »Bring Söhne zur Welt! Ich will Söhne!«, aber das half auch nichts. Als seine Frau starb (vermutlich vor lauter Stress), wurde der König so richtig nervös. Wenn er ohne männliche Nachkommen den Löffel abgäbe, würde sein jüngerer Bruder, Proteus, das Königreich an sich reißen, und die beiden Brüder hassten einander wie die Pest.

In seiner Verzweiflung machte sich Akrisios auf den Weg zum Orakel von Delphi, um sich das Schicksal vorhersagen zu lassen.

Aber das Orakel aufzusuchen war meistens eine schlechte Idee. Man musste die weite Reise nach Delphi antreten und dann eine düstere Höhle am Stadtrand aufsuchen, wo eine verschleierte Dame auf einem dreibeinigen Schemel saß. Sie atmete den ganzen Tag vulkanische Dämpfe ein und hatte Visionen. Man konnte den Priestern am Eingang eine großzügige Opfergabe zustecken. Dann durfte man dem Orakel eine Frage stellen. Meistens antwortete es dann mit einem unendlich langen Rätsel. Dann ging man wieder, verwirrt und verängstigt und um einiges ärmer.

Aber wie gesagt, Akrisios war verzweifelt. Er fragte: »Oh, Orakel, wieso habe ich keine Söhne? Wer soll denn den Thron übernehmen und den Familiennamen weitergeben?«

Diesmal sprach das Orakel nicht in Rätseln.

»Das ist einfach«, sagte eine kratzige Stimme. »Du wirst niemals Söhne haben. Eines Tages wird deine Tochter Danaë einen Sohn bekommen. Dieser Junge wird dich töten und der nächste König von Argos werden. Danke für deine Opfergabe. Schönen Tag noch.«

Verdutzt und wütend kehrte Argos nach Hause zurück.

Als er den Palast betrat, kam seine Tochter ihm entgegen. »Vater, was ist los? Was hat das Orakel gesagt?«

Er starrte Danaë an – seine wunderschöne Tochter mit ihren langen dunklen Haaren und ihren hinreißenden braunen Augen. Viele Männer hatten schon um ihre Hand angehalten. Akrisios konnte nur noch an die Weissagung denken. Niemals durfte er zulassen, dass Danaë heiratete. Niemals durfte sie einen Sohn bekommen. Sie war nicht mehr seine Tochter. Sie war sein Todesurteil.

»Das Orakel hat gesagt, dass du das Problem bist«, fauchte er. »Du wirst mich verraten! Du wirst mich ermorden lassen!«

»Was?« Danaë fuhr entsetzt zurück. »Niemals, Vater!«

»Wachen!«, schrie Akrisios. »Führt dieses abscheuliche Wesen ab!«

Danaë verstand die Welt nicht mehr. Sie hatte immer versucht, freundlich und rücksichtsvoll zu sein. Sie liebte ihren Dad, auch wenn er beängstigend und wütend war und gern mit einem Speer und einer Meute wilder Hunde im Wald auf Bauernjagd ging.

Danaë brachte den Göttern immer die vorschriftsmäßigen Opfer. Sie sprach ihre Gebete, aß ihr Gemüse und machte ihre Hausaufgaben. Warum also hielt ihr Dad sie plötzlich für eine Verräterin?

Sie bekam keine Antworten auf diese Frage. Die Wachen führten sie ab und sperrten sie in das unterirdische Hochsicherheitsgefängnis ihres Vaters – ein Zimmer von der Größe einer Besenkammer, mit einer Toilette, einer Felsplatte als Bett und fast vierzig Zentimeter dicken Bronzewänden. Durch einen dicht vergitterten Schacht in der Decke drangen Luft und ein wenig Licht, aber an heißen Tagen heizte sich die Bronzezelle auf wie ein kochender Kessel. Die dreifach verriegelte Tür hatte kein Fenster, nur unten einen schmalen Schlitz für ein Tablett mit Essen. König Akrisios hatte den einzigen Schlüssel bei sich, weil er seinen Wachen nicht traute. Jeden Tag bekam Danaë zwei Kekse und ein Glas Wasser. Kein Hofgang. Keine Besucher. Kein WLAN. Nichts.

Vielleicht fragt ihr euch, warum Akrisios sie nicht einfach umbrachte, wenn er doch solche Angst davor hatte, dass sie Kinder bekommen könnte.

Also, liebe Freunde mit Gewaltfantasien, die Götter nahmen Morde an Familienmitgliedern sehr ernst (was schon seltsam ist, da die Götter ja mit den Morden innerhalb der Familie angefangen hatten). Wenn jemand sein eigenes Kind umbrachte, sorgte Hades für ganz besondere Strafen in der Unterwelt. Man wurde von den Furien verfolgt. Die Moiren schnipselten am Lebensfaden herum. Ein ganz außergewöhnlich mieses Karma versaute einem den Tag. Aber wenn ein Kind ›zufällig‹ in einer unterirdischen Bronzezelle abnibbelte … dann war das streng genommen kein Mord. Man fragte sich dann eher: Huch, wie konnte das denn passieren?

Monatelang schmachtete Danaë in ihrer unterirdischen Zelle. Sie konnte mit ihrer Zeit nicht viel mehr anfangen, als aus Keksen und Wasser kleine Teigfiguren zu kneten oder mit Mr Toilette zu reden, deshalb war sie meistens damit beschäftigt, die Götter um Rettung anzuflehen.

Vielleicht erregte sie deren Aufmerksamkeit, weil sie so freundlich war oder weil sie im Tempel immer Opfer brachte. Oder vielleicht weil Danaë einfach absolut hinreißend aussah.

Eines Tages hörte Zeus, der Herrscher des Himmels, wie Danaë seinen Namen rief. (So sind die Götter eben. Wenn man ihren Namen ruft, spitzen sie die Ohren. Wahrscheinlich googeln sie sich auch die ganze Zeit selbst.)

Zeus lugte mit seinem superscharfen Röntgenblick vom Himmel herab. Er sah die schöne Prinzessin, die in ihrer Bronzezelle gefangen war und ihr bitteres Los beklagte.

»Meine Fresse, das geht ja mal gar nicht«, sprach Zeus zu sich selbst. »Welcher Vater sperrt denn seine Tochter ein, damit sie sich nicht verlieben und Kinder kriegen kann?«

(Das war eigentlich genau das, was auch Zeus tun würde, aber egal.)

»Und sie sieht echt scharf aus«, murmelte Zeus. »Ich glaube, ich schau mal bei der Kleinen vorbei.«

Typisch Zeus. Er verliebte sich auf den ersten Blick in irgendeine Sterbliche, platzte in ihr Leben wie eine romantische Wasserstoffbombe, ruinierte ihre gesamte Existenz und kehrte dann auf den Olymp zurück – und seine Ex konnte das Kind ganz allein großziehen. Aber ernsthaft … ich bin sicher, dass seine Absichten total ehrenhaft waren. (Hüstel. Ja, genau. Hüstel.)

Bei Danaë brauchte Zeus nur einen Weg in diese bronzene Hochsicherheitszelle zu finden.

Er war natürlich ein Gott. Er besaß Fähigkeiten. Er hätte die Tür einfach sprengen können, aber das hätte dem armen Mädchen bestimmt Angst eingejagt. Außerdem hätte er eine Menge Wachen töten müssen, und das wäre eine riesige Schweinerei gewesen. Explosionen und eine Spur aus verstümmelten Leichen sorgen nicht für die richtige Stimmung beim ersten Date.

Er kam zu dem Schluss, dass es leichter wäre, sich in etwas Kleines zu verwandeln und durch den Luftschacht zu kriechen. Dann könnte er in aller Ruhe mit dem Mädchen seiner Träume allein sein.

Aber welche Gestalt sollte er annehmen? Eine Ameise wäre keine schlechte Idee. Zeus hatte das schon bei einer anderen Frau ausprobiert. Aber er wollte einen guten ersten Eindruck machen, und Ameisen sind nicht gerade für ihren unwiderstehlichen Charme berühmt.

Er beschloss, sich in etwas ganz anderes zu verwandeln – in einen Regen aus Gold. Er löste sich in eine wirbelnde Wolke aus vierundzwanzigkarätigem Glitzer auf und sauste vom Olymp herunter. Er strömte durch den Luftschacht und füllte Danaës Zelle mit einem warmen, blendenden Licht, das ihr den Atem raubte.

FÜRCHTE DICH NICHT, sagte eine Stimme aus dem Glitzerstrudel. ICH BIN ZEUS, DER HERRSCHER DES HIMMELS. DU SIEHST SUPER AUS, SCHÄTZCHEN. HAST DU LUST, WAS MIT MIR ZU UNTERNEHMEN?

Danaë hatte noch nie einen Freund gehabt. Und schon gar keinen göttlichen Freund, der sich in Glitzer verwandeln konnte. Schon bald – nach ungefähr fünf oder sechs Minuten – war sie bis über beide Ohren verliebt.

Wochen vergingen. Danaë war in ihrer Zelle so still, dass sich die Wachen draußen unsäglich langweilten. Dann, eines Tages, ungefähr neun Monate nach der Glitzerepisode, schob ein Wächter wie immer Essen durch den Spalt unter der Tür und hörte dabei ein seltsames Geräusch: In der Zelle weinte ein Baby.

Der Wächter rannte zu König Akrisios – denn über solche Dinge wollte der König informiert werden. Als er zur Zelle kam, schloss er die Tür auf, stürzte hinein und fand Danaë, die ein in eine Decke gewickeltes Baby an sich drückte.

»Was …?« Akrisios sah sich in der Zelle um. Da war sonst niemand. Es war unmöglich, dass jemand hereingekommen war, denn Akrisios hatte den einzigen Schlüssel, und es hätte auch niemand durch die Toilette gepasst. »Wie … Wer …?«

»Mein Herr und Vater«, sagte Danaë mit vorwurfsvollem Funkeln in den Augen. »Ich hatte Besuch vom Gott Zeus. Das hier ist unser Sohn. Ich habe ihn Perseus genannt.«

Akrisios versuchte, nicht an seiner eigenen Zunge zu ersticken. Das Wort »Perseus« bedeutet »Rächer« oder »Zerstörer«, je nachdem wie man es interpretiert. Und so wie Danaë ihn anstarrte, konnte er sich ziemlich gut vorstellen, wen Danaë zerstören lassen wollte.

Der schlimmste Albtraum, mit dem der König seit der Weissagung zu kämpfen hatte, wurde jetzt wahr – und das war ziemlich blöd, denn wenn er nicht so bescheuert gewesen wäre, seine Tochter einzusperren, dann wäre das alles nicht passiert. Aber so läuft das eben mit Weissagungen. Man versucht, der Falle auszuweichen, und baut sie dann am Ende selbst und tappt voll hinein.

Akrisios hätte Danaë und den kleinen Jungen am liebsten umgebracht. Das wäre die sicherste Lösung gewesen. Aber es war ja nach wie vor ein Tabu, die eigene Verwandtschaft zu ermorden. Was für ein Nervkram! Und wenn Danaë die Wahrheit sagte und Perseus der Sohn des Zeus war … na ja, den Herrscher des Universums zu verärgern würde Akrisios’ Lebenserwartung erst recht nicht verlängern.

Akrisios beschloss, es auf andere Weise zu versuchen. Er befahl seinen Wachen, eine große hölzerne Kiste mit einem Deckel zu besorgen. In diesen Deckel ließ er einige Luftlöcher bohren, einfach um zu zeigen, was für ein reizender Mann er doch sei, dann stopfte er Danaë und ihren kleinen Sohn hinein, nagelte den Deckel darauf und ließ die Kiste ins Meer werfen.

Das wäre dann schließlich kein direkter Mord. Vielleicht würden sie verhungern oder verdursten. Vielleicht würde ein hilfsbereiter Sturm die Kiste zerschlagen und die beiden ertrinken lassen. Was immer passierte, seine Schuld wäre es nicht!

Der König ging zurück in den Palast und schlief zum ersten Mal seit Jahren richtig gut. Nichts wirkt so beruhigend, wie die eigene Tochter und den Enkel zu einem langsamen, grauenhaften Tod zu verurteilen. Zumindest wenn ihr so ein Astloch wie Akrisios seid.

Danaë in der hölzernen Kiste betete inzwischen zu Zeus. »Hallo, äh, ich bin’s, Danaë. Ich will ja nicht stören, aber mein Dad hat mich rausgeworfen. Ich stecke in einer Kiste. Mitten auf dem Meer. Und Perseus ist hier bei mir. Also … Wenn du zurückrufen oder eine SMS schicken könntest oder so, wäre das echt cool.«

Zeus machte etwas noch Besseres. Er schickte einen kühlen, sanften Regen, der durch die Luftlöcher sickerte. So hatten Danaë und das Baby frisches Trinkwasser. Er überredete seinen Bruder, den Meeresgott Poseidon, die Wellen zu besänftigen und die Strömungen umzuleiten, damit die Kiste nicht zu sehr schaukelte. Poseidon ließ sogar kleine Sardinen auf die Kiste springen und durch die Luftlöcher glitschen, damit Danaë frisches Sushi essen konnte (in dieser Hinsicht ist mein Dad Poseidon echt der Größte).

Statt also zu ertrinken oder zu verdursten, überlebten Danaë und Perseus ohne Probleme. Nach einigen Tagen näherte sich das gute Schiff Holzkiste dem Ufer einer Insel namens Seriphos, die etwa hundert Meilen östlich von Argos lag.

Danaë und das Baby hätten auch jetzt noch sterben können, weil der Deckel so fest daraufgenagelt war. Zum Glück saß gerade ein Fischer namens Diktys am Ufer und flickte nach einem harten Arbeitstag seine Netze.

Diktys sah eine große hölzerne Kiste auf den Wellen dümpeln und dachte: Meine Güte, wie seltsam!

Er watete mit seinen Netzen und Haken ins Wasser und zog die Kiste an den Strand.

»Was da wohl drin ist?«, fragte er sich. »Wein vielleicht oder Oliven … oder Gold!«

»Hilfe«, sagte eine Frauenstimme in der Kiste.

»Oder Menschen«, sagte Diktys. »Da könnten Menschen drin sein.«

Er zog sein praktisches Fischermesser hervor und öffnete vorsichtig den Deckel. In der Kiste saßen Danaë und der kleine Perseus – beide waren schmutzig und müde und rochen wie mehrere Tage altes Sushi, aber sie waren quicklebendig.

Diktys half ihnen beim Aussteigen und bot ihnen Kekse und Wasser an. (Du meine Güte, dachte Danaë. Schon wieder Wasser und Kekse.) Der Fischer wollte von Danaë wissen, was passiert sei.

Sie beschloss, es mit den Details nicht so genau zu nehmen. Schließlich hatte sie keine Ahnung, wo sie sich befanden und ob der König der Insel ein Freund ihres Vaters war. Sie konnte ja durchaus in Hackensack gelandet sein. Sie sagte deshalb nur, ihr Vater habe sie vor die Tür gesetzt, weil sie sich ohne seine Erlaubnis verliebt und ein Kind bekommen habe.

»Wer ist denn der Vater des Kleinen?«, fragte Diktys.

»Äh … na ja, Zeus.«

Der Fischer machte große Augen. Er glaubte ihr sofort. Danaë war zwar reichlich verdreckt, aber er sah doch, dass sie schön genug war, um einem Gott zu gefallen. Und ihre Sprechweise und ihre ganze Erscheinung legten es nahe, dass sie eine Prinzessin war. Diktys wollte ihr und dem Baby helfen, musste aber mit einer Menge widersprüchlicher Gefühle kämpfen.

»Ich könnte dich zu meinem Bruder bringen«, sagte er zögernd. »Er heißt Polydektes und ist der König hier auf der Insel.«

»Wären wir ihm denn willkommen?«, fragte Danaë. »Würde er uns Asyl gewähren?«

»Da bin ich mir sicher.« Diktys versuchte, nicht besorgt zu klingen, aber sein Bruder war ein berüchtigter Frauenheld. Er würde Danaë vermutlich ein wenig zu herzlich willkommen heißen.

Danaë runzelte die Stirn. »Wenn dein Bruder der König ist, wieso bist du nur Fischer? Also, ich will dich ja nicht beleidigen. Fischer find ich toll.«

»Ich bin lieber nicht zu oft im Palast«, sagte Diktys. »Familienangelegenheiten.«

Danaë kannte sich mit Familienangelegenheiten nur zu gut aus. Sie hatte keine große Lust, König Polydektes um Hilfe zu bitten, aber sie sah keine andere Möglichkeit, falls sie nicht am Strand bleiben und ihre Kiste zur Hütte umfunktionieren wollte.

»Sollte ich zuerst unter die Dusche springen?«, fragte sie Daktys.

»Nein«, antwortete der Fischer. »Bei meinem Bruder solltest du so unattraktiv aussehen wie möglich. Schmier dir doch noch ein bisschen Matsch ins Gesicht. Und zieh dir Seetang durch die Haare.«

Diktys brachte Danaë und das Baby in die Hauptstadt von Seriphos. Der Palast des Königs überragte alle anderen Gebäude – ein riesiger Klotz aus weißen Marmorsäulen und Sandsteinmauern, von den Türmen wehten die Fahnen, und vor dem Tor lungerten brutal aussehende Wachen herum. Danaë fragte sich schon, ob das Leben in einer Kiste am Strand nicht doch seine Vorzüge haben könnte, aber sie folgte ihrem Freund, dem Fischer, in den Thronsaal.

König Polydektes saß auf einem massiven Bronzethron, der wohl nicht besonders rückenschonend war. Hinter ihm waren die Wände von Kriegstrophäen bedeckt: Waffen, Schilde, Fahnen und einige ausgestopfte Köpfe von Feinden. Ihr wisst schon, die übliche Deko, die einem Audienzsaal eine freundliche Note verleihen soll.

»Sieh an, sieh an«, sagte Polydektes. »Was bringst du mir denn da, Bruderherz? Anscheinend ist dir endlich mal eine interessante Beute ins Netz gegangen.«

»Äh …« Diktys suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit zu sagen: »Bitte, sei nett zu ihr und bring mich nicht um.«

»Du kannst gehen«, sagte Polydektes.

Die Wachen schleiften den armen Fischer davon.

Polydektes beugte sich zu Danaë vor. Sein Grinsen ließ ihn durchaus nicht freundlicher aussehen, denn er hatte scheußlich krumme Zähne.

Er ließ sich von Danaës zerlumpter Kleidung nicht täuschen oder von dem Matsch in ihrem Gesicht, dem Seetang und den winzigen Sardinen in ihren Haaren und dem Lumpenbündel, das sie im Arm hielt. (Warum hielt sie wohl dieses Bündel im Arm? War das ihr Handgepäck?) Polydektes konnte sehen, wie schön die junge Frau war. Sie hatte hinreißende Augen. Dieses Gesicht – einfach perfekt! Ein Bad und anständige Kleidung, und sie könnte als Prinzessin durchgehen.

»Hab keine Angst, meine Liebe«, sagte er. »Was kann ich für dich tun?«

Danaë beschloss, an das Mitleid des Königs zu appellieren. Sie fiel auf die Knie und weinte. »Herr König, ich bin Danaë, Prinzessin von Argos. Mein Vater, König Akrisios, hat mich verstoßen. Ich bitte um Euren Schutz.«

Das Herz des Polydektes war nicht gerade erweicht. Aber immerhin begann es nun, in seinem Kopf zu rattern. Argos – nette Stadt. Er hatte von Akrisios gehört, dem alten König, der keine Söhne hatte. Ach, das war einfach genial! Wenn Polydektes Danaë heiratete, würde er zum Herrscher über beide Städte werden. Er würde endlich zwei Thronsäle und genug Platz an der Wand haben, um alle ausgestopften Köpfe aus seinen Abstellräumen aufzuhängen!

»Prinzessin Danaë, natürlich gewähre ich dir Asyl!«, sagte er, laut genug, damit alle im Saal es hören konnten. »Ich schwöre bei den Göttern, dass du bei mir in Sicherheit sein wirst.«

Er erhob sich und stieg die Stufen seines Thrones herunter. Er wollte Danaë in die Arme nehmen, um zu zeigen, was für ein gütiger, liebevoller Mann er doch sei. Aber kaum hatte er sich bis auf anderthalb Meter genähert, da fing das Lumpenbündel der Prinzessin an zu schreien.

Polydektes machte einen Schritt zurück. Das Geschrei verstummte. »Was ist das für Hexerei?«, fragte er wütend. »Du hast ein Bündel aus schreienden Lumpen?«

»Das ist ein Baby, Herr König.« Danaë gab sich größte Mühe, nicht über die entsetzte Miene des Königs zu lachen. »Das ist mein Sohn, Perseus, sein Vater ist Zeus. Ich hoffe, Euer Schutzversprechen schließt auch mein armes Kind mit ein.«

Polydektes’ Auge begann zu zucken. Er hasste Babys – runzlige, schwabbelige Kreaturen, die nur schrien und kackten. Er bedauerte es, dass er den Kleinen nicht früher bemerkt hatte, aber er war von Danaës Schönheit abgelenkt gewesen.

Er konnte sein Versprechen jetzt nicht zurücknehmen. Sein gesamter Hof hatte es gehört. Außerdem war das Baby ein Kind des Zeus, was die Sache noch schwieriger machte. Man konnte Halbgottbabys nicht einfach in die Mülltonne werfen, ohne den Zorn der Götter zu erregen – in den meisten Fällen jedenfalls nicht.

»Natürlich«, brachte der König heraus. »Was für ein reizendes kleines … Ding. Auch er steht jetzt unter meinem Schutz. Ich sage dir, was wir …«

Der König trat näher, aber Perseus kreischte wieder los. Dieses Kind hatte einen sechsten Sinn für das Böse.

»Haha«, sagte Polydektes hilflos. »Der Junge hat wirklich eine kräftige Lunge. Er kann im Tempel der Athene aufwachsen, weit weg am anderen Ende der Stadt – ich meine, glücklicherweise liegt der Tempel im besten Teil der Stadt. Die Priester dort werden sich hervorragend um ihn kümmern. Inzwischen können wir beide, liebe Prinzessin, uns besser miteinander bekannt machen.«

Polydektes war daran gewöhnt, seinen Willen durchzusetzen. Er ging davon aus, dass er fünfzehn, höchstens sechzehn Minuten brauchen würde, um Danaë zur Heirat zu überreden.

Doch stattdessen wurden die nächsten siebzehn Jahre zu den frustrierendsten in seinem Leben. Egal, was er auch versuchte, um sich mit Danaë besser bekannt zu machen, jedes Mal schlugen ihm die Prinzessin und ihr Sohn ein Schnippchen. Der König wies Danaë im Palast eine eigene Suite zu. Er schenkte ihr prachtvolle Kleider, wertvollen Schmuck und freien Zugang zum königlichen Büffet. Aber Danaë ließ sich nicht beirren. Sie wusste, dass sie hier ebenso gefangen war wie damals in der Bronzezelle. Sie durfte den Palast nicht verlassen. Abgesehen von ihrer Dienerschaft hatten nur ihr Sohn und seine Kindermädchen aus dem Tempel der Athene Zutritt zu ihr.

Danaë war glücklich über Perseus’ Besuche. Als Baby schrie er jedes Mal los, wenn der König zu dicht an Danaë herantrat. Da der König dieses Geschrei nicht ertragen konnte, machte er sich dann immer schnell aus dem Staub, um eine Aspirin einzuwerfen. Wenn Perseus nicht bei ihr war, fand Danaë andere Möglichkeiten, die Flirtversuche des Königs abzuwehren. Sobald er an ihre Tür kam, machte sie Kotzgeräusche und behauptete, krank zu sein. Sie versteckte sich in der Wäschekammer des Palastes. Sie schluchzte unaufhörlich, während ihre Dienerinnen zusahen und der König das peinlich fand und weglief.

Jahrelang versuchte der König, ihre Zuneigung zu gewinnen. Jahrelang wies sie ihn ab.

Ihr beiderseitiger Starrsinn war irgendwie schon beeindruckend.

Als Perseus dann älter wurde, machte es die Sache für Danaë leichter und für Polydektes schwerer.

Schließlich war Perseus ein Halbgott. Der Junge hatte ein irres Talent. Schon mit sieben konnte er einen erwachsenen Mann zu Boden ringen. Mit zehn konnte er einen Pfeil quer über die Insel schießen und besser mit dem Schwert umgehen als alle Soldaten in der Armee des Königs. Da er im Tempel der Athene aufwuchs, lernte er alles über strategisch kluge Kriegsführung: wofür man kämpfen soll, wie man die Götter ehrt – alles sehr nützlich, wenn man die Pubertät überleben will.

Er war ein guter Sohn, was bedeutete, dass er seine Mom weiterhin so oft wie möglich besuchte. Er schrie nicht mehr, wenn Polydektes auftauchte. Aber wenn der König versuchte, mit Danaë zu flirten, dann stand Perseus mit wütendem Blick daneben. Er verschränkte die Arme, an seinem Gürtel hingen etliche tödliche Waffen, und er blieb so stehen, bis sich der König zurückgezogen hatte.

Man könnte denken, Polydektes hätte irgendwann aufgegeben, oder? Es gab doch genug andere Frauen, die er belästigen konnte. Aber man kennt das ja. Wenn uns gesagt wird, dass wir etwas nicht bekommen können, wollen wir es nur umso mehr haben. Als Perseus siebzehn wurde, war Polydektes fast verrückt vor Ärger. Er wollte Danaë heiraten, ehe sie zu alt wäre, um weitere Kinder zu bekommen. Er wollte seine eigenen Söhne als Könige von Argos und Seriphos sehen. Und das konnte nur bedeuten: Perseus musste verschwinden.

Aber wie soll man einen Halbgott verschwinden lassen, ohne ihn zu ermorden?

Vor allem, wo Perseus schon jetzt der beste und stärkste Kämpfer auf der Insel war.

Was Polydektes brauchte, war eine gute Falle … eine Möglichkeit, Perseus voll ins Verderben laufen zu lassen, ohne dass irgendwer Polydektes dafür verantwortlich machen könnte.

Im Laufe der Jahre hatte der König allerlei Helden kommen und gehen sehen: Sie hatten Monster erschlagen, Dörfer und niedliche Hundebabys gerettet, die Herzen von Prinzen und Prinzessinnen gewonnen und profitable Sponsorenverträge abgeschlossen. Polydektes wollte mit diesem Unsinn nichts zu tun haben, aber er hatte immerhin gemerkt, dass die meisten Helden eine fatale Schwäche hatten – eine, die (mit etwas Glück) zu ihrem Tod führen konnte.

Was war Perseus’ fatale Schwäche?

Der Junge war ein Prinz von Argos, ein Sohn des Zeus. Und doch war er als Ausgestoßener in einem fremden Königreich aufgewachsen, ohne Geld und mit seiner Mutter als einziger Verwandter. Deshalb war er ein wenig empfindlich, was seinen guten Ruf anging. Er wollte sich unbedingt bewähren. Er würde jede Herausforderung annehmen. Wenn Polydektes das gegen ihn verwenden könnte …

Der König lächelte nun endlich. O ja. Er hatte die perfekte Herausforderung im Sinn.

Ein paar Tage später verkündete Polydektes, er sammele nun Hochzeitsgeschenke für die Prinzessin einer Nachbarinsel. Sie hieß Hippodameia. Ihr Vater, König Oinomaos, war ein alter Freund von Polydektes, aber das war eigentlich egal.

Es war nur ein Vorwand, um Geschenke zu sammeln.

Polydektes lud alle reichen und berühmten Familien von Seriphos in den Palast, um zu sehen, was für feinen Kram sie wohl mitbringen würden. Alle wollten den König beeindrucken, deshalb wetteiferten sie darum, wer die tollsten Geschenke am Start hatte.

Eine Familie schenkte eine mit Rubinen besetzte Silbervase. Eine andere brachte einen goldenen Wagen und ein Gespann aus schneeweißen Pferden. Eine dritte legte einen Geschenkgutschein über tausend Drachmen für iTunes hin. Für die alte Wie-hieß-sie-doch-noch-gleich, die da sonst wen heiraten wollte, konnte es gar nicht fein genug sein.

Als die Geschenke aufgetürmt wurden, dankte Polydektes allen und sorgte dafür, dass diese Reichen und Berühmten sich wie etwas ganz Besonderes fühlten (als ob sie das überhaupt noch nötig gehabt hätten). Endlich entdeckte er Perseus beim Tisch mit den Häppchen, wo er zusammen mit seiner Mom stand und versuchte, nicht weiter aufzufallen.

Perseus hatte gar keine Lust auf diese blöde Party. Es machte ihm nun wirklich keinen Spaß, zuzusehen, wie ein Haufen hochnäsiger Adeliger um den König herumschleimte. Aber er musste doch auf seine Mom aufpassen, für den Fall, dass Polydektes in Flirtstimmung geriet. Und da stand er nun also und trank lauwarmen Punsch und stopfte winzige Würstchen auf Zahnstochern in sich hinein.

»Na, Perseus«, rief der König durch den Saal. »Welches Hochzeitsgeschenk hast du denn für die Tochter meines Verbündeten gebracht? Du bist der gewaltigste Kämpfer von Seriphos. Das sagen alle! Und da hast du doch sicher das beeindruckendste Geschenk!«

Das war wirklich eine miese Nummer. Alle wussten, dass Perseus arm war. Die anderen Gäste kicherten und rümpften die Nasen, denn sie fanden es herrlich, dass dieser junge Emporkömmling vorgeführt wurde. Es passte ihnen ganz und gar nicht, wenn gut aussehende, starke, begabte Halbgötter von anderswo sie auf irgendeine Weise übertrafen.

Perseus wurde knallrot.

Neben ihm flüsterte Danaë: »Sag jetzt nichts, mein Sohn. Er will dich nur wütend machen. Das ist eine Falle.«

Perseus hörte nicht auf sie. Er fand es schrecklich, dass er derart lächerlich gemacht wurde. Er war der Sohn des Zeus, aber der König und die Adeligen behandelten ihn wie einen dahergelaufenen Penner. Er hatte Polydektes satt und hatte es auch satt, wie der Danaë im Palast gefangen hielt.

Perseus trat in die Mitte des Saales. Die Adeligen um ihn herum machten Platz. Er rief dem König zu: »Vielleicht bin ich hier nicht der Reichste, aber ich halte meine Versprechen. Was hättest du denn gern, Polydektes? Nenne mir irgendein Hochzeitsgeschenk für Wie-hieß-sie-doch-noch-gleich, und ich bringe es dir.«

Die Menge giggelte nervös (ich hab das nachgeschlagen, giggeln ist wirklich ein richtiges Wort). Polydektes grinste nur. Genau darauf hatte er gewartet.

»Ein schönes Versprechen«, sagte der König. »Aber so ein Versprechen geht einem auch leicht über die Lippen. Würdest du einen bindenden Eid schwören … sagen wir, beim Styx?«

(Fürs Protokoll: Schwört niemals beim Styx. Das ist der schwerwiegendste Eid, den man überhaupt nur ablegen kann. Wenn ihr dann euer Wort nicht haltet, werden Hades, seine Furien und alle Dämonen der Unterwelt euch ohne Aussicht auf Bewährung zur ewigen Bestrafung in den Abgrund zerren.)

Perseus blickte zu seiner Mutter. Danaë schüttelte den Kopf. Perseus wusste, dass es nicht klug wäre, einem Mistkerl wie Polydektes etwas zu schwören. Die Priester, die ihn im Tempel der Athene erzogen hatten, würden das gar nicht gutheißen. Aber dann schaute sich Perseus um und sah, wie alle grinsten und ihn anfeixten.

»Ich schwöre beim Styx«, brüllt er. »Was willst du also, Polydektes?«

Der König ließ sich in seinen unbequemen Bronzethron zurücksinken. Er starrte die ausgestopften Köpfe an seiner Wand an.

»Bring mir …«

Hier setzte dramatische Orgelmusik ein.

»… das Haupt der Medusa.«

Die Menge keuchte auf.

Allein den Namen »Medusa« zu nennen hatte angeblich schon schlimme Folgen. Aber sie zu jagen und ihr den Kopf abzuhacken? Das war etwas, das man nicht einmal seinem ärgsten Feind wünschte.

Die Medusa war das schrecklichste Ungeheuer, das den Griechen überhaupt bekannt war. Sie war einmal eine schöne Frau gewesen, aber nach einem romantischen Stelldichein mit Poseidon im Tempel der Athene (vermutlich war es der, in dem Perseus aufgewachsen war) hatte Athene das arme Mädchen in ein grauenhaftes Monster verwandelt.

Ihr denkt vielleicht, dass ihr mies ausseht, wenn ihr morgens in den Spiegel schaut? Medusa war so hässlich, dass ein Blick ausreichte, und ihr wurdet zu Stein. Niemand hatte sie jemals angesehen und das überlebt, aber Gerüchten zufolge hatte sie goldene Fledermausflügel, Messingkrallen und lebende Giftschlangen anstelle von Haaren.

Sie lebte irgendwo weit im Osten mit ihren beiden Schwestern, die ebenfalls in Monster mit Fledermausflügeln verwandelt worden waren – vielleicht, weil sie es gewagt hatten, bei ihrer Schwester zu bleiben. Zusammen waren die drei als die Gorgonen bekannt, was wie ein cooler Name für eine Begleitband klingt. Heute bei uns zu Gast: Johnny Graecus und die Gorgonen! Na ja, vielleicht auch nicht.

Viele Helden hatten sich auf den Weg gemacht, um Medusa zu finden und sie zu töten, weil … eigentlich weiß ich das gar nicht so genau. Sie tat niemandem etwas, soviel ich weiß. Vielleicht galt es einfach als die Herausforderung schlechthin. Oder es gab einen Preis für das Erlegen des hässlichsten Monsters. Jedenfalls war kein Held, der es auf ihren Kopf abgesehen hatte, jemals zurückgekehrt.

Einen Moment lang herrschte im Thronsaal vollkommene Stille. Die Menge sah entsetzt aus. Danaë sah entsetzt aus. Perseus war dermaßen entsetzt, dass er seine Zehen nicht mehr spürte.

Polydektes strahlte, als ob plötzlich Weihnachten wäre. »Du hast gesagt, nenne es und ich bringe es dir, richtig? Na dann«, der König breitete die Arme aus. »Her damit.«

Die Spannung löste sich. Die Menge heulte vor Lachen. Die Vorstellung, wie ein siebzehn Jahre alter Niemand Medusa den Kopf abhackte – das war einfach zu komisch!

Jemand schrie: »Wenn du schon dabei bist, bring mir doch ein T-Shirt von den Gorgonen mit!«

»Und ich hätte gerne ein Eis«, rief ein anderer.

Perseus lief beschämt davon. Seine Mom rief ihm hinterher, aber er rannte immer weiter.

Polydektes auf seinem Thron suhlte sich im Applaus. Er befahl Partymusik und eine Runde lauwarmen Punsch für alle. Er war in Feierlaune.

Wenn Perseus kniff, würde er sich nie wieder hierherwagen. Vielleicht würden die Götter ihn töten, weil er seinen Eid gebrochen hatte. Und wenn der Kleine wirklich blöd genug wäre, zu Medusa zu gehen … na, dann würde Perseus als riesengroßer Briefbeschwerer enden.

Die Probleme des Königs waren gelöst!

Nach seiner Flucht aus dem Palast rannte Perseus zu den Felsen, die über das Meer hinausragten. Er trat an die Kante und fing an zu weinen. Der Nachthimmel war von Wolken bedeckt, als ob Perseus’ Anblick sogar Zeus peinlich sei.

»Dad«, sagte Perseus, »ich habe dich noch nie um irgendetwas gebeten. Ich habe mich nie beklagt. Ich habe immer die richtigen Opfer gebracht und versucht, meiner Mom ein guter Sohn zu sein. Jetzt habe ich Mist gebaut. Ich hab meinen Schnabel zu weit aufgerissen und ein Versprechen gegeben, das ich unmöglich halten kann. Ich bitte dich nicht, mein Problem für mich zu lösen, aber ich brauche einen guten Rat. Wie komme ich aus diesem Schlamassel wieder raus?«

Eine Stimme neben seiner Schulter sagte: »Was für ein nettes Gebet.«

Perseus sprang auf und fiel nur aus purem Glück nicht von der Felskante.

Neben ihm stand ein Typ um die zwanzig mit einem schelmischen Lächeln, braunen Locken und einem merkwürdigen Hut, der nur vorn eine Krempe hatte. Der Kerl war auch seltsam angezogen – braune Leggings, ein enges braunes Hemd und braune Schnürschuhe, die aussahen wie eine Mischung aus Stiefeln und Sandalen. Auf der linken Brust seines Hemdes war eine Tasche aufgenäht. Sie war mit Buchstaben bestickt, die so gar nicht griechisch aussahen: UPS.

Perseus nahm an, dass er einen Gott vor sich hatte, denn kein Sterblicher würde sich so bescheuert anziehen. »Bist du … mein Vater Zeus?«

Der Typ schmunzelte. »Alter, dafür bin ich viel zu jung. Sehe ich denn auch nur einen Tag älter aus als tausend? Ich bin Hermes, der Gott der Kaufleute und der Reisenden! Zeus hat mich geschickt, um dir zu helfen.«

»Das ging aber schnell.«

»Ich bin stolz auf meinen raschen Service.«

»Was sind das für Symbole auf deinem Hemd?«

»Oh.« Hermes schaute nach unten. »Welches Jahrhundert ist das hier? Tut mir leid, ich werfe manchmal alles durcheinander.« Er schnippte mit den Fingern. Seine Kleidung verwandelte sich in etwas Normaleres – einen breitkrempigen Hut, wie Reisende ihn trugen, um sich vor der Sonne zu schützen, eine weiße Tunika mit einem Gürtel und einen wollenen Umhang. »Also, wo war ich noch gleich? Richtig. Zeus hat dein Gebet erhört und mich geschickt, um dir ein paar coole magische Gegenstände zu bringen, die dir bei deiner Aufgabe helfen sollen.«

Hermes schnippte wieder mit den Fingern. Stolz hob er einen Lederbeutel von der Größe eines Rucksacks hoch.

»Das ist ein Beutel«, stellte Perseus fest.

»Weiß ich. Wenn du Medusa den Kopf abgeschnitten hast, kannst du den hier reinlegen.«

»Wow. Danke.«

»Also …« Hermes griff in den Sack und zog einen schlichten Bronzehelm hervor. Es war so einer, wie die Fußsoldaten des Königs ihn trugen. »Dieses Schätzchen hier macht dich unsichtbar.«

»Echt?« Perseus nahm den Helm und schaute hinein. »Warum steht da Made in Bangladesh?«

»Ach, das kann dir egal sein«, sagte Hermes. »Das ist eine Kopie von Hades’ Helm der Finsternis. Aber er funktioniert tadellos, glaub mir.«

Perseus setzte seine billige Helmkopie aus Bangladesch auf. Plötzlich konnte er seinen eigenen Körper nicht mehr sehen. »Das ist der Hammer.«

»Nicht wahr? Okay, nimm den Helm wieder ab, ich hab nämlich noch etwas für dich. Eine Sonderanfertigung.«

Aus seiner ledernen Riesenwundertüte zog Hermes jetzt ein Paar Sandalen. Winzige Taubenflügel wuchsen aus den Absätzen heraus. Als der Gott die Schuhe an den Riemen baumeln ließ, flatterten sie umher wie angebundene Vögel.

»Ich hab auch so welche«, sagte Hermes. »Zieh sie an, und du kannst fliegen! So kommst du viel schneller zu Medusa, als wenn du zu Fuß gehst oder schwimmst. Und da du unsichtbar bist, musst du auch keinen Flugplan checken oder so was.«

Perseus’ Herz schlug so schnell wie die Taubenflügel. Schon als kleiner Junge hatte er fliegen wollen. Er probierte die Sandalen an und schoss sofort gen Himmel.

»JUHU!«, schrie er glücklich. »DAS IST SPITZE!«

»Alles klar, Kleiner!«, rief Hermes dem winzigen Punkt zu, der in den Wolken hin und her jagte. »Du kannst jetzt wieder runterkommen!«

Perseus landete, und Hermes erklärte, was als Nächstes passieren würde. »Zuerst musst du drei alte Damen suchen, die sogenannten Grauen Schwestern.«

»Warum werden sie so genannt?«

»Weil sie grau sind. Außerdem sind sie hässlich und unsterblich. Und sie werden dich bei der nächstbesten Gelegenheit zerstückeln und auf den Grill legen.«

»Und warum soll ich die dann suchen?«

»Sie wissen, wo sich die geheime Höhle der Medusa befindet. Das kann nämlich nicht einmal ich dir sagen. Außerdem haben sie noch zwei besondere Gegenstände, die dir zusätzlich weiterhelfen können.«

»Was denn für Gegenstände?«

Hermes runzelte die Stirn. Dann zog er ein Stück Papier aus der Tasche und las. »Keine Ahnung. Die stehen nicht auf der Liste. Aber ich hab diese Info von Athene, und die weiß eigentlich immer, wovon sie redet. Flieg erst mal nach Osten. Nach zwei Tagen siehst du dann die Insel der Grauen Schwestern. Kannst du gar nicht verfehlen. Die ist … na ja, grau.«

»Danke, Hermes!« Perseus hätte Hermes am liebsten umarmt.

Der Gott wich zurück. »Okay, Kleiner, jetzt nicht übertreiben. Viel Glück und pass auf, dass du nicht gegen irgendwelche Berge fliegst, ja?«

Hermes verschwand in einer Rauchwolke. Perseus erhob sich in die Luft und flog, so schnell seine Fußflügel ihn nur trugen, nach Osten.

Die Insel der Grauen Schwestern war eindeutig grau.

Ein großer grauer Berg erhob sich aus einem grauen Wald und war in aschgrauen Nebel gehüllt. Mit grauen Kiefern bewachsene Felsen fielen in das tosende graue Meer ab.

Das muss es sein, dachte Perseus, denn in dieser Hinsicht war er nicht dumm.

Er setzte seine Tarnkappe auf und ließ sich neben eine Rauchsäule sinken, die zwischen den Bäumen aufstieg – als ob da jemand ein Lagerfeuer angesteckt hätte.

Auf einer trüben Lichtung neben einem ekelhaft grünen See saßen drei alte Damen um ein Feuer. Sie trugen graue Lumpen. Ihre Haare sahen aus wie schmutzige Strohhalme. Über dem Feuer brutzelte an einem Spieß ein Stück Fleisch, aber Perseus wollte lieber gar nicht wissen, woher dieses Fleisch stammen mochte.

Als er näher kam, hörte er, dass die Frauen sich stritten.

»Gib mir das Auge!«, schrie die eine.

»Gib mir den Zahn, dann denk ich drüber nach«, sagte die zweite.

»Ich bin aber dran«, heulte die dritte. »Du hast dir das Auge geschnappt, als ich mitten in der zweiten Staffel von The Walking Dead war. Das geht ja wohl gar nicht!«

Perseus rutschte näher. Die Gesichter der alten Damen waren runzlig und schlaff wie geschmolzene Masken. Ihre Augenhöhlen waren leer – nur nicht die der Schwester in der Mitte, Fratze Nr. 2, die hatte ein einziges grünes Auge.

Die Schwester auf der rechten Seite, Fratze Nr. 1, führte sich ein Stück des geheimnisvollen Fleisches zu Gemüte und riss mit ihrem schiefen Schneidezahn Fetzen heraus. Die beiden anderen Schwestern hatten offenbar gar keine Zähne. Die schlürften verärgert fettarmen griechischen Joghurt aus Bechern.

Fratze Nr. 1 stopfte sich ein weiteres Stück Fleisch in den Mund und kaute mit Saft und Kraft darauf herum (besser gesagt mit Genuss und Kraft, Saft hatte sie nämlich keinen).

»Schön«, sagte sie. »Ich hab ohnehin genug gegessen. Ich tausche gegen das Auge.«

»Das ist nicht fair!«, sagte Fratze Nr. 3. »Ich bin jetzt dran. Ich hab gar nichts.«

»Halt den Mund und iss deinen Joghurt«, sagte Fratze Nr. 1. Sie riss sich den Zahn aus dem Mund.

Fratze Nr. 2 schob sich die Hand vors Auge und nieste. Der Augapfel plumpste in ihre Hand und Perseus gab sich größte Mühe, nicht zu kotzen.

»Fertig?«, fragte Fratze Nr. 1. »Bei drei werfen wir alles in die Luft, und gepfuscht wird nicht.«

Perseus sah nun seine Chance, etwas Listiges und richtig Ekelhaftes zu tun. Er kroch auf die drei zu.

»Eins«, sagte Fratze Nr. 1. »Zwei …«

Als die graue Dame »Drei!« brüllte, richtete sich Perseus auf. Das ganze Training im Tempel der Athene und die vielen Stunden, in denen er Call of Duty gezockt hatte, hatten seine Hand-Augen-Koordination offenbar verbessert – er schnappte Auge und Zahn aus der Luft.

Die grauen Damen streckten die Hände aus, um die begehrten Accessoires aufzufangen.

»Was ist los?«, fragte Fratze Nr. 1. »Ihr habt nicht geworfen.«

»Ich hab den Augapfel geworfen«, sagte Fratze Nr. 2. »Du hast den Zahn nicht geworfen.«

»Hab ich wohl«, kreischte Fratze Nr. 1. »Irgendwer muss ihn geklaut haben.«

»Na, mich brauchst du nicht anzusehen«, sagte Fratze Nr. 3.

»Kann ich ja gar nicht«, schrie Fratze Nr. 1. »Ich hab kein Auge.«

»Das habe ich«, schaltete sich Perseus ein.

Die Grauen Schwestern verstummten.

»Und euren Zahn«, fügte Perseus hinzu.

Alle drei Damen zogen unter ihren Lumpen Messer hervor und stürzten in die Richtung, aus der die Stimme kam. Perseus taumelte rückwärts und konnte es nur um Haaresbreite verhindern, dass er als geheimnisvolles Fleisch am Spieß endete.

Muss ich mir merken, dachte er. Unsichtbarkeit wirkt nicht bei Blinden.

Die Fratzen Nr. 1 und 2 stießen mit den Köpfen zusammen, gingen zu Boden und fingen an zu ringen. Fratze Nr. 3 trat in das Lagerfeuer und wälzte sich anschließend schreiend auf dem Boden in dem Versuch, die Flammen auf ihren Lumpen zu ersticken.

Perseus drehte eine Runde um das Lager. »Wenn ihr Auge und Zahn zurückhaben wollt, dann müsst ihr euch benehmen.«

»Die gehören uns!«, heulte Fratze Nr. 1.

»Die sind unser Schatzzz«, schrie Fratze Nr. 3.

»Falsche Geschichte, du blöde Kuh!«, fauchte Fratze Nr. 2.

Die drei Schwestern standen auf. Im Feuerschein sahen sie unheimlich aus – Schatten tanzten durch ihre leeren Augenhöhlen, Messerklingen funkelten rot.

Perseus trat auf einen Zweig. Die Schwestern fuhren zu ihm herum und fauchten wie Katzen.

Perseus versuchte, sich zu beruhigen. »Greift mich noch einmal an«, warnte er, »und ich zerquetsche euer Auge.«

Er drückte vorsichtig auf die schleimige Kugel. Die Grauen Schwestern schrien auf und jede griff sich an ihre leeren Augenhöhlen.

»Na gut«, heulte Fratze Nr. 1. »Was willst du?«

»Erklärt mir, wie ich zur Höhle der Medusa komme.«

Fratze Nr. 3 stieß einen Laut aus wie eine getretene Ratte. »Das können wir dir nicht sagen. Wir haben versprochen, das Geheimnis der Gorgonen zu bewahren.«

»Und die Waffen der Weissagung«, fügte Fratze Nr. 2 hinzu.

»Schön«, sagte Perseus. »Dann brauche ich noch die Waffen der Weissagung.«

Die Schwestern heulten noch eine Runde und schlugen sich gegenseitig auf den Kopf.

»Wir können dir die Waffen nicht geben«, sagte Fratze Nr. 3. »Die Gorgonen verlassen sich auf uns. Sie werden uns verfolgen und uns töten.«

»Ich dachte, ihr seid unsterblich«, sagte Perseus.

»Na ja … stimmt schon«, gab Fratze Nr. 1 zu. »Aber du kennst die Gorgonen nicht. Die würden uns foltern und uns beschimpfen und …«

»Wenn ihr mir nicht helft«, sagte Perseus. »Gibt es keinen Zahn und kein Auge – nie wieder.«

Er drückte ein wenig fester auf den Augapfel.

»Na gut!« Fratze Nr. 1 gab nach. »Gib uns Zahn und Auge, und dann helfen wir dir.«

»Helft mir zuerst«, sagte Perseus, »und ich verspreche, euren Zahn und euer Auge dann sofort freizugeben.«

(Dieses Versprechen fiel ihm leicht, denn die beiden Dinger waren einfach widerlich.)

»Die Höhle der Gorgonen liegt im Osten«, sagte Fratze Nr. 2. »Das sind noch mal drei Tage Luftlinie. Wenn du das Festland erreichst, siehst du einen hohen Felsen aus dem Meer aufragen. Die Höhle ist genau in der Mitte, über hundertfünfzig Meter in der Höhe. Ein winziger Vorsprung ist die einzige Landemöglichkeit. Du wirst die Stelle erkennen. Halt einfach Ausschau nach den Statuen!«

»Den Statuen«, wiederholte Perseus.

»Ja!«, sagte Fratze Nr. 3. »Und jetzt gib uns unser Eigentum zurück.«

»Nicht so schnell«, wehrte Perseus ab. »Was ist mit den Waffen, die ihr erwähnt habt?«

Fratze Nr. 3 heulte vor Frust auf. Sie stürzte sich auf Perseus. Der wich mit Leichtigkeit aus und sie knallte mit dem Gesicht gegen einen Baum. »Auuuu!«

»Die Waffen?«, fragte Perseus noch einmal und drückte fester auf den gemeinsamen Augapfel.

»Schön!«, rief Fratze Nr. 1. »Eine Meile südlich von hier steht eine große tote Eiche. Die Waffen sind zwischen den beiden größten Wurzeln begraben. Aber sag Medusa ja nicht, dass du sie von uns hast.«

»Keine Sorge«, versprach Perseus. »Ich werde gänzlich damit beschäftigt sein, sie zu töten.«

»Das Auge!«, sagte Fratze Nr. 2. »Den Zahn!«

»Jepp!« Perseus warf beides in den ekelhaft grünen See. »Ich habe euch versprochen, eure Sachen sofort freizugeben. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass ihr mich verfolgt, um euch zu rächen. Also taucht lieber gleich los, ehe ein Fisch der Meinung ist, dass der Augapfel lecker aussieht.«

Die Grauen Schwestern schrien auf und humpelten blind auf das Wasser zu. Dann tauchten sie hinein wie eine Schar von zerlumpten Walrossen.

Perseus wischte sich die Hände am Hemd ab. Augapfelschleim. Uääh. Er zog seine Sandalen an und flog durch den Wald nach Süden.

Perseus fand die tote Eiche ohne Probleme. Er buddelte zwischen den beiden größten Wurzeln und legte etwas frei, das an einen Gullydeckel, der in geöltes Leder gewickelt war, erinnerte. Er packte das Ding aus und wurde sofort von dem Leuchten eines runden Bronzeschildes geblendet. Die Oberfläche war glatt poliert wie ein Spiegel. Sogar in dem düsteren Wald reflektierte genug Licht, um einen Verkehrsunfall zu verursachen.

Perseus lugte in das Loch, das er gegraben hatte. Da unten lag noch etwas – etwas Langes und Schmales, das ebenfalls in geöltes Leder gepackt war. Er zog es heraus und wickelte ein niedlich aussehendes Schwert aus: schwarze Lederscheide, Griff aus Bronze und Leder. Er zog das Schwert aus der Scheide und grinste. Die Klinge war perfekt austariert und sah rasiermesserscharf aus.

Er schlug mit dem Schwert gegen einen dicken Eichenast, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Die Klinge fuhr durch den Ast und dann den Stamm und spaltete den ganzen Baum, als wäre er aus Knetgummi. Wäre das auf dem Halbgott-Shopping-Kanal präsentiert worden, hättet ihr das Schwert für 19,99 Dollar inklusive Verpackung und Porto garantiert bestellt.

»Großartig«, sagte Perseus. »So wird es klappen.«

»Sei vorsichtig«, sagte eine Frauenstimme.

Perseus fuhr herum und hätte fast die Göttin Athene enthauptet.

Er erkannte sie sofort. Schließlich war er in ihrem Tempel mit den vielen Athenestatuen, Fahnen, Bechern und Bierdeckeln aufgewachsen. Sie trug ein langes ärmelloses weißes Kleid. Ein hoher Kriegshelm krönte ihre langen schwarzen Haare. In den Händen hielt sie einen Speer und einen rechteckigen Schild, die beide magisch leuchteten; und ihr Gesicht war schön, aber auch ein bisschen unheimlich, so wie eine Kriegsgöttin eben auszusehen hatte. Ihre sturmgrauen Augen – die ganz anders aussahen als der andere graue Kram auf der Insel – funkelten und strahlten feurige Energie aus.

»Athene!« Perseus fiel auf die Knie und senkte sein Haupt. »Tut mir leid, dass ich Euch fast den Kopf abgehackt hätte.«

»Ist schon gut«, sagte die Göttin. »Steh auf, mein Held.«

Perseus stand auf. Die kleinen Taubenflügel an seinen Sandalen flatterten nervös um seine Knöchel. »Sind das … sind diese Waffen für mich?«

»Das will ich doch hoffen«, sagte Athene. »Ich habe Schwert und Schild hier abgelegt, weil ich wusste, dass eines Tages ein großer Held des Wegs kommen würde – einer, der würdig ist, den Fluch der Medusa zu brechen. Ich hoffe, du bist dieser Held. Medusa leidet schon lange genug, meinst du nicht?«

»Ihr findet also … Moment, ich bin verwirrt. Wollt Ihr sie wieder in menschliche Gestalt zurückverwandeln?«

»Nein. Ich lasse dich einfach ihren Kopf abhacken.«

»Oh. Das ist fair.«

»Ja. Sehe ich auch so. Wir machen das folgendermaßen: Du schleichst dich tagsüber, während sie schlafen, in die Höhle der Gorgonen. Dieses Schwert ist scharf genug, um Medusa den Hals zu durchtrennen, denn der ist dick wie Elefantenhaut.«

»Und der Schild?« Perseus’ Augen leuchteten auf. »Oh! Ich weiß es! Den nehme ich als Spiegel. Dann sehe ich das Spiegelbild der Medusa, aber ich sehe sie nicht direkt an, und deshalb kann sie mich nicht in Stein verwandeln.«

Athene lächelte. »Sehr gut. Du hast also in meinem Tempel auch etwas Weisheit gelernt.«

»Und vom God of War-Spielen«, sagte Perseus. »Es gibt da ein Level …«

»Egal«, sagte die Göttin. »Sei vorsichtig, Perseus. Auch wenn Medusa schon tot ist, wird ihr Gesicht Sterbliche noch immer zu Stein erstarren lassen. Steck den Kopf tief in den Lederbeutel und zeig ihn nur dann jemanden, wenn du ihn in Marmor verwandeln willst.«

Perseus nickte und speicherte diesen Tipp in seinem Kopf ab. »Was ist mit den Schwestern der Medusa, den anderen Gorgonen?«

»Um die würde ich mir keine großen Sorgen machen. Die haben einen tiefen Schlaf. Mit etwas Glück bist du schon wieder weg, ehe sie aufwachen. Und du könntest sie auch gar nicht töten. Im Gegensatz zu Medusa sind die beiden anderen Gorgonen unsterblich.«

»Warum das denn?«

»Himmel, woher soll ich das wissen? Mach einfach. Wichtig ist nur: Wenn sie aufwachen, dann hau ab. Sofort.«

Perseus muss wohl ziemlich verängstigt ausgesehen haben.

Athene hob die Hände zu einem Segen. »Du kannst das schaffen, Perseus. Mach mich stolz und Hermes und unseren Vater Zeus auch. Dein Name wird in die Geschichte eingehen. Bau jetzt nur keinen Mist.«

»Danke, große Göttin …« Perseus war dermaßen überwältigt, dass er Athene am liebsten umarmt hätte, aber die wich zurück.

»Nix da, Großer. Das Berühren einer Göttin mit den Pfoten ist verboten.«

»Tut mir leid – ich wollte nur …«

»Ist schon gut. Und jetzt ab mit dir. Waidmannsheil, Perseus!«

Die Göttin verschwand in einem leuchtenden Schimmern.

In der Ferne hörte Perseus die Grauen Schwestern irgendetwas schreien, das sich nach Mord anhörte. Er fand, die Zeit zum Aufbruch sei gekommen.

Bei der Höhle der Medusa gab es einen Räumungsverkauf von Gartenstatuen.

Wie die Grauen Schwestern gesagt hatten, lag die Höhle auf halber Höhe in einer steilen Felswand, die aus dem Meer hinaufragte. Der Höhleneingang und der schmale Pfad, der hinaufführte, waren vollgestellt mit lebensgroßen Marmorkriegern. Einige hatten ihre Schwerter erhoben. Andere kauerten hinter ihren Schilden. Einem armen Trottel hing die Hose um die Knöchel, was wirklich eine blöde Pose war, um in alle Ewigkeit zu erstarren. Die ganzen Möchtegernhelden hatten eine Gemeinsamkeit: den Ausdruck grenzenlosen Entsetzens im Gesicht.

Als sich die Sonne über den Felsen erhob, huschten Schatten über die Statuen und ließen sie lebendig aussehen. Für Perseus’ Nerven war das gar nicht gut.

Da er flog, brauchte er sich wegen des gefährlichen Pfades keine Sorgen zu machen. Da er unsichtbar war, brauchte er sich keine Sorgen zu machen, dass er gesehen werden könnte.

Dennoch … er war wahnsinnig angespannt. Er blickte die Dutzenden von Sterblichen an, die das versucht hatten, was jetzt vor ihm lag. Jeder von ihnen war entschlossen gewesen, Medusa zu töten.

Und jetzt waren sie tot. Zumindest sahen sie so aus, aber wer weiß? Vielleicht blieben sie bei Bewusstsein, nachdem sie zu Stein verwandelt worden waren, und das wäre sogar noch schlimmer. Perseus stellte sich vor, in alle Ewigkeit erstarrt zu sein und, egal wie sehr seine Nase vielleicht juckte, warten zu müssen, bis er zerbröselte und in Stücke zerfiel.

Diesmal geht es anders aus, sagte sich Perseus. Denen haben ja keine zwei Gottheiten geholfen.

Aber ganz so sicher war er sich dann doch nicht. Was, wenn er nur das letzte in einer ganzen Reihe von göttlichen Experimenten war? Vielleicht saßen Hermes und Athene oben auf dem Olymp, sahen ihm zu, und wenn er es vergeigte, würden sie murmeln: Na ja, Pech gehabt. Der Nächste, bitte!

Er landete vor dem Höhleneingang. Er schlich hinein, mit erhobenem Schild und gezogenem Schwert.

In der Höhle war alles dunkel, und auch hier standen überall Marmorhelden herum. Perseus machte einen Bogen um einen speerschwenkenden Typen in voller Rüstung, einen Bogenschützen mit zerbrochenem Steinbogen und um einen behaarten Kerl mit einer stattlichen Wampe. Letzterer war ganz unbewaffnet und trug nur einen Lendenschurz. Offenbar hatte er Medusa überraschen wollen, indem er einfach hereinstürzte, losschrie, mit den Armen fuchtelte und noch hässlicher war als die Gorgonen. Das hatte nicht geklappt.

Je tiefer Perseus in die Höhle ging, umso dunkler wurde es. Versteinerte Helden starrten ihn mit verzerrten Gesichtern an. Steinerne Klingen bohrten sich in empfindliche Stellen.

Endlich hörte er hinten im Raum ein leises Zischen – wie das Geräusch von Hunderten winzigen Schlangen.

Perseus lag der Geschmack von Batteriesäure auf der Zunge. Er hob die polierte Oberfläche seines Schildes und sah das Spiegelbild einer Frau, die vielleicht fünfzehn Meter von ihm entfernt auf einer Liege schlief. Da sie auf dem Rücken lag und die Arme über das Gesicht verschränkt hatte, wirkte sie fast menschlich. Sie trug einen schlichten weißen Chiton und ihr Bauch sah ungewöhnlich gewölbt aus.

Moment …

Medusa war schwanger?

Plötzlich fiel Perseus wieder ein, wie Medusa damals verflucht worden war. Sie hatte mit Poseidon im Tempel der Athene rumgemacht. Bedeutete das … O Götter. Seit Medusa in ein Ungeheuer verwandelt worden war, war sie mit Poseidons Kind schwanger gewesen. Aber sie konnte es nicht auf die Welt bringen, weil … tja, wer weiß das schon? Vielleicht gehörte das einfach zum Fluch dazu.

Perseus’ Mut geriet ins Wanken. Ein Ungeheuer zu töten war das eine. Eine Schwangere dagegen? Nix da. Das war etwas ganz anderes.

Medusa drehte sich im Schlaf zu ihm hin. Hinter ihr öffnete sich vor der Höhlenwand einer ihrer goldenen Flügel. Sie ließ die Arme sinken und zeigte die scharfen Messingkrallen. Ihre Haare züngelten – ein Nest aus sich windenden grünen Vipern. Wie konnte sie schlafen, während alle diese winzigen Zungen über ihre Kopfhaut leckten?

Und ihr Gesicht …

Perseus hätte sie fast angeschaut, um sich davon zu überzeugen, dass es tatsächlich ihr Spiegelbild war. Fangzähne wie die eines Wildschweins ragten aus ihrem Mund. Ihre Lippen waren zu einer höhnischen Grimasse verzogen. Ihre Augen quollen hervor, so dass sie eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Lurch hatte. Das Gesicht war komplett verunstaltet, nichts stand im richtigen Verhältnis zueinander, und das machte sie wirklich hässlich. Die Nase, die Augen, das Kinn, die Stirn – alles in allem war dieses Gesicht so falsch zusammengesetzt, dass es einfach unmöglich wirkte.

Ihr kennt doch diese optischen Täuschungen, bei denen euch schwindlig und schlecht wird, wenn ihr sie zu lange anseht? Das Gesicht der Medusa war genauso, nur noch tausendmal schlimmer.

Perseus ließ das Spiegelbild im Schild nicht aus den Augen. Seine Hand war so schweißnass, dass er das Schwert kaum halten konnte. Der Reptiliengestank von Medusas Haaren drang in seine Nase und brachte ihn zum Würgen. Als er näher kam, zischten die Schlangen und bleckten ihre winzigen Fangzähne.

Perseus konnte die anderen beiden Gorgonen nicht sehen. Vielleicht schliefen sie weiter hinten in der Höhle. Vielleicht waren sie ausgegangen, um schlangenfreundliche Haarpflegeprodukte zu kaufen.

Er schlich sich immer näher, bis er dicht vor Medusa stand. Aber er war sich nicht sicher, ob er sie töten konnte.

Sie war noch immer eine schwangere Was-auch-immer. Ihre Hässlichkeit erregte in ihm nur Mitleid … keinen Zorn. Er hätte lieber König Polydektes den Kopf abhacken sollen. Aber Perseus hatte geschworen. Wenn er jetzt die Nerven verlor und kniff, würde er wohl niemals eine zweite Chance bekommen.

Dann nahm Medusa ihm die Entscheidung ab.

Sie hatte seine Anwesenheit offenbar gespürt. Vielleicht hatte ihre Schlangenfrisur sie gewarnt. Vielleicht nahm sie den Halbgottgeruch wahr. (Ich habe gehört, dass wir für Monster nach Toast mit Butter riechen, aber ich kann das nicht mit Sicherheit sagen.)

Sie riss ihre Glubschaugen auf. Ihre Krallen krümmten sich. Sie schrie auf wie ein Schakal nach einem Stromstoß und war bereit, Perseus in Fetzen zu reißen.

Blindlings schwang Perseus sein Schwert.

Ka-flump.

Medusa fiel rückwärts um und landete auf ihrer Liege.

Bump, bump, bump. Etwas Warmes und Feuchtes kullerte auf Perseus’ Füße zu und blieb dort liegen.

Uäääh …

Es kostete ihn all seine Kraft, nicht hinzusehen und nicht wie ein Kindergartenkind loszuschreien und wegzurennen. Kleine sterbende Vipernköpfe zupften an seinen Sandalenriemen.

Sehr vorsichtig schob er sein Schwert in die Scheide. Er warf sich den Schild über die Schulter und öffnete den Ledersack. Er kniete nieder, starrte die ganze Zeit die Höhlendecke an und packte das Medusenhaupt an den toten Schlangenhaaren. Er stopfte es in den Beutel und zog die Schnüre sorgfältig zusammen.

Zum ersten Mal seit mehreren Minuten atmete Perseus aus.

Er hatte es geschafft. Er sah sich den kopflosen Leichnam der Medusa auf der Liege an. Auf dem Boden wirbelte eine dunkle Blutlache herum und bildete seltsame Muster. War das denn normal für Blut?

Zwei Gestalten nahmen in der Lache Form an – sie wurden immer größer und erhoben sich, während Medusas Leib zu einem Nichts zusammenschrumpfte.

Perseus stand da wie gelähmt und sah dem Spektakel zu. Ein ausgewachsener Hengst riss sich aus der Flüssigkeit los, als jage er durch ein Tor. Das Pferd bäumte sich auf und wieherte, dann öffnete es noch immer von Blut befleckte Adlerflügel.

Ohne es zu wissen, hatte Perseus soeben die Geburt des Pegasus erlebt, des ersten geflügelten Pferdes.

Nun erhob sich auch die zweite Gestalt aus dem Blut: ein Mann in goldener Rüstung mit einem goldenen Schwert in der Hand. Er sollte später den Namen Chrysaor erhalten, der goldene Krieger, und offenbar hatte er etwas vom Aussehen seiner Mutter geerbt, denn Perseus wich ganz schnell vor ihm zurück.

Ihr fragt euch jetzt sicher: Warum waren Medusas Kinder ein geflügeltes Pferd und ein goldener Krieger? Und wie hatten sie in all diesen Jahren im Leib der Medusa überleben können?

Tja, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich erzähle euch hier nur, wie es gelaufen ist. Wenn ihr wollt, dass die Dinge einen Sinn ergeben, dann seid ihr im falschen Universum gelandet.

Ich weiß nicht, ob Chrysaor Perseus angegriffen oder sich bei ihm bedankt hätte, aber ehe sie auch nur Telefonnummern austauschen konnten, knallte Perseus mit dem Rücken gegen eine Marmorstatue. Die kippte gegen eine andere und die kippte wieder gegen eine andere. Klassischer Dominoeffekt, ihr wisst schon. Die Höhle füllte sich mit dem Klirren von zerbrechenden Steinhelden.

»Huch!«, sagte Perseus.

Von der linken Höhlenseite her zischte eine Frauenstimme: »Medusa! Was ist los?«

Von der rechten Seite her zischte die dritte Gorgo zurück: »Eindringling! Mörder!«

Perseus trug noch immer seine Tarnkappe, aber er wollte sich nicht auf deren Schutz verlassen. Er aktivierte seine geflügelten Sandalen und jagte aus der Höhle.

Die beiden Gorgonen schrien und nahmen die Verfolgung auf. Ihre goldenen Flügel peitschten durch die Luft. Perseus wagte nicht, sich umzuschauen. Er flehte seine Sandalen an, noch einen Zahn zuzulegen. Die kleinen Taubenflügel brannten jetzt an seinen Knöcheln. Etwas schrappte über seine Schuhsohle, und er hatte das ungute Gefühl, dass es eine Gorgonenkralle war.

In einer verzweifelten Bewegung wirbelte er herum, so dass die Sonnenstrahlen vom Schild auf seinem Rücken reflektiert wurden. Die Gorgonen kreischten, für den Moment blind, und Perseus schoss zu den Wolken empor.

Einige Stunden später war er ziemlich sicher, dass er die Gorgonen abgeschüttelt hatte, aber er wurde erst langsamer, als seine Sandalen zu rauchen anfingen. Wenn das der Fall ist, so schreiben es die Internationalen Flugrichtlinien vor, muss man landen und einen Sicherheitscheck vornehmen.

Perseus landete auf einem kahlen Felsen mitten im Meer. Um ihn herum war nichts als Wasser, aber er konnte am Horizont das letzte Abendglühen erahnen.