18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

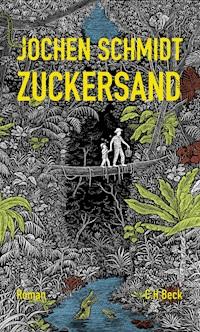

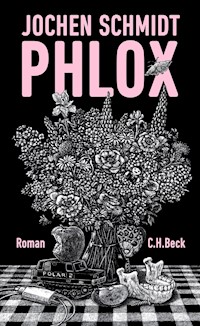

Longlist Deutscher Buchpreis 2022 Es ist das letzte Mal, dass Richard Sparka mit seiner Gefährtin Klara und den Kindern Karl und Ricarda nach Schmogrow im Oderbruch fährt, denn das Haus, in dem er als Kind immer seine Ferien verbrachte, wird nach demTod der bezaubernd-eigenwilligen Besitzer verkauft. Aber Richard entdeckt, dass sein geliebtes, naturnahes Selbstversorger-Glück an diesem Ort auch dunkle Züge trägt. Komisch und ernst, geschichtsbewusst und aktuell, detailverliebt und mit dem Blick auf die großen Fragen erzählt Jochen Schmidt von der ewigen Suche nach dem guten Leben. Es ist das letzte Mal, dass Richard Sparka, vertraut aus Jochen Schmidts Roman "Zuckersand", mit seiner eigenen Familie, der Gefährtin Klara und den Kindern Karl und Ricarda, ins geliebte Kindheitsparadies Schmogrow im Oderbruch fährt. Nach dem Tod der Tatziets, die jahrzehntelang das Haus und den Garten, das Dorf und die Umgebung zu einem Ferienidyll und Hort des richtigen Lebens gemacht haben, wird das Haus abgerissen und das Grundstück verkauft. Richard, verstrickt in die Erziehungskonflikte mit Klara und konfrontiert mit dem Eigensinn der Kinder, will im Gedenken an die "Wunder von Schmogrow" seinen ewigen Kampf gegen die Verhässlichung der Welt fortsetzen. In Erinnerungen und Erkundigungen, mit einer Art Archiv der Geschichte und der geistigen und praktischen Lebensweisheiten der Familie Tatziet, forscht Richard dem Glück Schmogrows nach und entdeckt, dass Vieles in dem naturnahen Selbstversorger-Paradies - mit seiner Liebe zur Dauer und dem Widerstand gegen jegliche Verschwendung - auch dunkle Züge trägt ... Komisch und ernst, geschichtsbewusst und sehr aktuell, detailverliebt und mit dem Blick auf die großen Fragen erzählt Jochen Schmidt von der ewigen Suche nach dem guten Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

JOCHEN SCHMIDT

PHLOX

Roman

C.H.Beck

ZUM BUCH

Es ist das letzte Mal, dass Richard Sparka, vertraut aus Jochen Schmidts Roman «Zuckersand», mit seiner eigenen Familie, der Gefährtin Klara und den Kindern Karl und Ricarda, ins geliebte Kindheitsparadies Schmogrow im Oderbruch fährt.

Nach dem Tod der Tatziets, die jahrzehntelang das Haus und den Garten, das Dorf und die Umgebung zu einem Ferienidyll und Hort des richtigen Lebens gemacht haben, wird das Haus abgerissen und das Grundstück verkauft. Richard, verstrickt in die Erziehungskonflikte mit Klara und konfrontiert mit dem Eigensinn der Kinder, will im Gedenken an die «Wunder von Schmogrow» seinen ewigen Kampf gegen die Verhässlichung der Welt fortsetzen. In Erinnerungen und Erkundigungen, mit einer Art Archiv der Geschichte und der geistigen und praktischen Lebensweisheiten der Familie Tatziet, forscht Richard dem Glück Schmogrows nach und entdeckt, dass Vieles in dem naturnahen Selbstversorger-Paradies – mit seiner Liebe zur Dauer und dem Widerstand gegen jegliche Verschwendung – auch dunkle Züge trägt … Komisch und ernst, geschichtsbewusst und sehr aktuell, detailverliebt und mit dem Blick auf die großen Fragen erzählt Jochen Schmidt von der ewigen Suche nach dem guten Leben.

ÜBER DEN AUTOR

JOCHEN SCHMIDT ist 1970 in Berlin geboren und lebt dort. Bei C.H.Beck sind die Erzählbände «Triumphgemüse» (2000), «Meine wichtigsten Körperfunktionen» (2007), «Der Wächter von Pankow» (2015) und «Ich weiß noch, wie King Kong starb» (2021), die Romane «Müller haut uns raus» (2002), «Schneckenmühle» (2013) und «Ein Auftrag für Otto Kwant» (2019) sowie, gemeinsam mit Line Hoven, «Schmythologie» (2013), «Zuckersand» (2017) und «Paargespräche» (2020) erschienen.

LINE HOVEN, 1977 in Bonn geboren, ist Comic-Zeichnerin und Illustratorin. Für ihr Lebenswerk als Buchillustratorin wurde sie 2017 mit dem renommierten Hans-Meid-Preis ausgezeichnet. Sie schuf u.a. die Illustrationen zu Jochen Schmidts «Dudenbrooks» (2011), der «Schmythologie» (C.H.Beck 2013) und «Zuckersand» (C.H.Beck 2017). Line Hoven lebt in Hamburg.

INHALT

I

1. GEWALTFREIE KOMMUNIKATION

2. RUMLAUFEN GEHEN

3. DR. OETKER

4. SPROSSER UND NACHTIGALL

II

5. BADEN IN SEEN

6. HOLZBOCK

7. WHAT’S HE BUILDING IN THERE?

8. BAUMSCHWUNG

III

9. TRIUMPHGEMÜSE

10. EXPEDITION

11. DIE SCHÖNHEIT DER UNS ZUGEWANDTEN SEITE

12. EIN LEBEN OHNE PHLOX IST EIN IRRTUM

DANKSAGUNG

Für unsere Meisterin und unseren Meister, ich hoffe, ihr habt dort, wo ihr jetzt seid, einen Garten, Schafe und Bienen.

«Wohin ich immer gehe, wie weh’, wie weh’, wie wehe»

Johann Wolfgang von Goethe

«Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He!»

Johann Wolfgang von Goethe

I

2. RUMLAUFEN GEHEN

«Du hast ja noch dein Stadtgesicht», hat Frau Tatziet bei meiner Ankunft oft zu mir gesagt und mich als erstes in den Garten geschickt, denn ein Rundgang dort war der beste Weg, seine mitgebrachte Überspanntheit abzulegen, um anschließend schon etwas weniger beladen im Haus zu erscheinen, nach dem von Frau Tatziets Mutter gern zitierten, dem Titel eines Buchs aus ihrer Bibliothek entlehnten Motto: «Der Garten, dein Arzt» (auch der kleinste Garten sei «Ersatz für Arzt und Apotheke, für Höhensonne und Nervenheilanstalt», hieß es dort). Auch Partnern, zwischen denen dicke Luft herrschte, konnte es helfen, wenn beide den Rundgang durch den Garten in entgegengesetzter Richtung antraten, um «ihre borstige Seele zu schmeidigen», und wenn sie sich dann auf halbem Weg am schiefen Wasserhahn begegneten, fielen die Vorwürfe, die sie sich machen wollten, weniger scharf aus, und es waren unter Groll und Verbitterung auch wärmere Gefühle zu spüren. Wenn wir uns streiten, vergesse ich manchmal schon im Lauf des Streits, was eigentlich der Auslöser gewesen ist, und ich muß mich konzentrieren, um bei den verschachtelten Gedankengängen, die unseren Dialog formen, nicht den Faden zu verlieren und von den Abschweifungen, die sich auftürmen wie Eisversetzungen, den Weg zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, zu finden in der Hoffnung, die Sache klären zu können, ein erlösendes Gefühl, wie wenn man nach komplizierten Umstellungen eine stark vereinfachte Gleichung mit nur noch einer Unbekannten erhält, was in unserem Fall aber nicht hilfreich wäre, da solche Diskussionen unabhängig von ihrem Ausgang bei Klara jedes Gefühl von Nähe zu mir zerstören. Ich sollte Ricarda nicht fragen, was auf dem Bild zu sehen sei, das sie gemalt hatte, denn Kinder hätten ein feines Gespür für vorgetäuschtes Interesse, ich solle nicht «Das ist aber ein schönes Bild» sagen, sondern: «Mir gefallen besonders die Wolken, wie hast du das Blau dafür gemischt?» Wenn man hier die alten Fehler mache und den Kindern durch Bewertungen, auch wenn es sich um Lob handelt, die Spontaneität vergälle und Leistungsdenken antrainiere, würden sie später im Leben, statt aus Freude an der Sache zu wirken, nach der Belohnung schielen, dadurch ewig unbefriedigt bleiben und schließlich unter den gleichen lebenslangen Abitur-Angstträumen leiden wie die meisten Erwachsenen bisheriger Generationen. Ich kann aber schlecht unbeteiligt tun, wenn Ricarda sich Mühe gegeben hat, das ging mir schon so, als sie ganz von allein einen Baustein auf einen anderen gesetzt hatte, statt ihn wie bisher daneben zu stellen, auch wenn ich sie durch mein freudiges Staunen manipuliert und es ihr langfristig unmöglich gemacht habe, ihren Impulsen zu folgen. Ich hoffe, ich habe damit bei ihr nicht schon zuviel kaputtgemacht.

Ich ziehe eine der Ketten hinter mir her, die noch an ihrem Nagel im Stall hängen, ich möchte das Geräusch der rasselnden Kettenglieder hören, wie damals, wenn ich das Mutterschaf und seine Tochter, die immer abwechselnd Susi und Resi genannt wurden, zu den Wiesen im hinteren Bereich des Gartens führte, wo sie tagsüber angepflockt wurden. Das erste Schaf war angeschafft worden, weil Herr Tatziet, der bei Essen äußerst wählerisch war, geradezu ein Ernährungssonderling (genau wie die Seidenraupen, die er ein paar Jahre züchtete), sich einbildete, nicht nur kein Schweinefleisch, sondern auch keine Kuhmilch zu vertragen (als Soldat in Rußland hat ihn die Milch begeistert, da es dort «unsere technischen Verschlechterungsmittel» nicht gab). Als längst nicht mehr gemolken wurde, weil die Schafe nicht mehr zum Bock kamen, hat Frau Tatziet sie als Haustiere behalten, zur «Landschaftspflege». Die Wolle spann sie im Winter unter den Augen ihr anvertrauter Kleinkinder, die sie aus dem «Ställchen» beobachteten, mit einem Spinnrad, auf das die örtliche Heimatstube, schon als es noch in Gebrauch war, ein Auge geworfen hatte; ein Handwerk, das uns so märchenhaft schien, wie Schnee aus seiner Bettwäsche zu schütteln. (Tante «Reimwild» wünschte sich nach dem Tod ihrer Schwester kein Erinnerungsstück, denn die ihr von Frau Tatziet schon früher einmal geschenkte, aus selbstgesponnener Wolle gestrickte bunte Decke wärme sie täglich.) Als Herr über zwei Schafe kam ich mir immer vor wie ein Landmann in einem gesünderen, einer zeitlosen Ordnung gehorchenden Leben, ich konnte mir nicht vorstellen, daß irgend einer meiner Freunde in den Ferien solch eine archaische Tätigkeit ausübte, wie zwei Lebewesen an einer Kette zur Weide zu führen und dort anzupflocken. Man öffnete die zusammengeflickte Holztür ihrer Buchte, indem man einen Fleischerhaken aus der Öse zog und das Holz an der von den Berührungen vieler Hände glattpolierten Stelle anfaßte und aufzog, dabei versperrte man den Ausgang mit seinem Körper und versuchte gleichzeitig, das teigige Lederhalsband der Mutter zu greifen und das Kettenglied mit dem Metalldorn, der sich querstellte, durch einen Ring zu fädeln, während das Schaf wie irre geworden die Augen verdrehte, sie wollten einfach nicht einsehen, daß man es gut mit ihnen meinte, und lernten in der Beziehung auch nicht dazu. Wenn man den Weg freigab, rannten die Schafe aus dem Stall, der eine Hintertür hatte, durch die man mit der Forke den Mist in die Mistgrube hinter dem Haus beförderte (es war eine Kunst, genau richtig tief in die festgetrampelten Schichten von Stroh und Fäkalien zu stechen, weil man es sonst nicht schaffte, die Lage, die man sich vorgenommen hatte, herauszulösen). Auf dem Hof blieben die Schafe einen Moment unentschlossen stehen, so daß man die Kette der Mutter wieder erwischen konnte, die Tochter würde ihr folgen, aber sie wußten genau, wie lang ihre Ketten waren und wie weit sie einen heranlassen konnten, und machten immer in dem Moment ein paar Schritte, wenn man die Kette fast zu fassen bekommen hatte, es schien ihnen heimlich Freude zu bereiten, einen zum Narren zu halten und dabei scheinbar nicht zu beachten. (Herr Tatziet erinnerte sich mit Bewunderung an die Intelligenz einer Ziege, die er einmal vom Fluß bis herauf zum Grundstück geführt hatte und die genau darauf geachtet habe, daß die Leine immer leicht durchhing.) Auf dem Weg in den hinteren Teil des Gartens mußte man die Schafe daran hindern, im Kohl und im Salat zu wildern, sie zerrten an den Ketten, die ich in der rechten Hand hielt, in der linken trug ich zwei Stahlpflöcke und den Hammer, der immer an der gleichen Stelle im Schuppen stand. Auf der Wiese am «Wäldchen» angekommen, mußte man sich mit beiden Füßen auf die Kette stellen, um den ersten Pflock (in früheren Zeiten war ein Spieß verwendet worden, den man wie einen Korkenzieher in die Erde drehte) durch die verbogene Metallöse zu fädeln und ihn mit kräftigen Hammerschlägen im Boden zu versenken, aber nur so tief, daß Frau Tatziet ihn am Abend ohne zu große Mühe wieder herausgezogen bekam. Hoffentlich lag hier keine Mine vergraben wie bei dem Bauern, der nach einem langen Arbeitstag «Feierabend!» sagte, seinen Spaten, den er nach der Rückkehr vom Treck aus den Trümmern seines Hauses geborgen hatte, in die Ackerkrume rammte und im selben Moment in die Luft flog. Unter den Wurzeln der üppig wuchernden Pflanzen mußte der Garten voller Gebeine gefallener Soldaten und nach dem Krieg eilig vergrabener Munition sein, wir hatten einmal beim Versuch, einen Maulwurfsgang zu erforschen, einen menschlich aussehenden Knochen ausgegraben, und Herr Tatziet hatte behauptet, es handle sich um einen Knochen aus dem Mittelalter, als die hintere Anhöhe der «Galgenberg» gewesen war, sicher eine Notlüge, obwohl es nicht unwahrscheinlich war, daß zumindest kurz vor Kriegsende auch hier kampfunwillige Männer oder solche, die man als Motivation für die übrigen festgenommen und dazu erklärt hatte, aufgehängt worden waren. Die Schafe brauchten eine frische Stelle zum Grasen und mußten sich dabei beschnuppern können, sollten sich aber andererseits nicht verheddern und erdrosseln, und sie durften sich beim Anpflocken nicht losreißen, denn einmal war eine Kette dabei so unglücklich um einen Baumstamm geschleudert worden, daß sich Tante Karola ein Bein gebrochen hatte und sich wochenlang mit einem Löffel, den sie am Ende nicht mehr herauszufischen schaffte, unter dem Gips kratzen mußte. Wenn ich mich den Schafen tagsüber beim schiefen Wasserhahn näherte oder wenn ich sie am Abend holen kam, machten sie einen Knicks mit den Hinterbeinen und pinkelten vor Aufregung oder Vorfreude. Ich sprach dann mit ihnen, weil ich mir vorstellte, daß man das als Tierbesitzer tat und daß der vertraute Ton meiner Stimme beruhigend auf sie wirkte, auch wenn ich nie wußte, ob ich die richtigen Worte fand. (Dieselbe Unsicherheit habe immer ich bei Karl empfunden, wenn er nachts nicht aufhören wollte, zu schreien, und ich ihm durch den Klang meiner Stimme für alle Zeiten das tiefe Vertrauen einflößen wollte, daß die Welt es gut mit ihm meinte. Manchmal half es, ihm das kehlige «Mmmöööh» der Schafe vorzusingen, das ich in Schmogrow so oft geübt hatte.) Ich paßte mich auch äußerlich an meine Umgebung an, ich wischte mir beim Innehalten von der Arbeit mit dem Handrücken über die Stirn wie ein Eisengießer am Hochofen, ich trug weite Cordhosen und schwere Schuhe sowie, wenn es kälter war, eine hüftlange Wolljacke, die Frau Tatziet ihrem Mann gestrickt und mir nach seinem Tod geschenkt hatte und die in meiner Einbildung noch etwas vom Schafaroma enthielt, so daß es eine «Wollkur» war, in der Stadt, wo ich mich zu einem «neurotischen Invaliden» zu entwickeln meinte, in diesem speziellen Kettenhemd herumzulaufen. Im Grunde hätte ich mich gern wie eine von Herrn Tatziets zahlreichen Vogelscheuchen gekleidet, die die Stare vertreiben sollten und bei denen, genau wie bei ihm, der leere linke Jackenärmel in der Tasche steckte, die Vögel ließen sich aber nicht täuschen und freuten sich über einen neuen Platz zum Setzen. Er rüstete dann auf und ging mit einem Luftgewehr durch den Garten, um die Stare durch Warnschüsse zu verjagen, manchmal wurden auch alle anwesenden Kinder nach hinten geschickt, wo wir mit Töpfen und Deckeln Radau machen durften. Im Jahr von Frau Tatziets Tod war Susi eines Tages nicht mehr aufgestanden. Wir hatten sie im Garten auf die Schubkarre heben müssen, um sie in den Stall zu fahren. Ich faßte sie an den dünnen Hinterbeinen, die Wolle war feucht vom Nieselregen, Susi atmete schwer rasselnd. Abends kam ein Schäfer, um sie mit einem Messer zu töten, was ich mir, um mehr vom Leben zu begreifen, widerstrebend ansah. Ihr Grab hatten wir schon ausgehoben und darin probegelegen. Den Weg dorthin ging sie freiwillig und ohne zu straucheln. Ob sie etwas ahnte? Am nächsten Tag brachte ich Resi raus, sie folgte mir zwar, zog aber, als ich sie angepflockt hatte, verzweifelt an der Kette. Mit weitaufgerissenen Augen in sinnloser Auflehnung schwenkte sie den Kopf hin und her, ohne sich vom Lederhalsband befreien zu können, und, was am gespenstischsten war, ohne einen Laut von sich zu geben, sie war noch nie im Leben allein gewesen.