Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

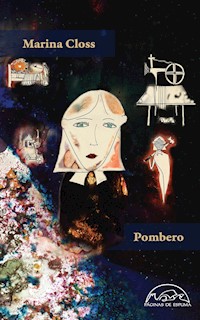

- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: VOCES / LITERATURA

- Sprache: Spanisch

¿Cómo encontrar la propia ficción que sostiene nuestra identidad o la de otros? ¿Cómo escapar de esas ficciones aniquiladoras o necesarias? La idea de identidad como ilusión atraviesa esta poderosa colección de cuentos de Marina Closs, a veces como nudo asfixiante y a veces como punto de apoyo. Los personajes de Pombero parecen recomponerse a medida que hablan: nadie tiene una identidad sin una historia, nadie tiene una historia sin una voz. Estos mismos personajes deambulan en la forma más móvil y frágil de la existencia, que es la propia palabra, o se pierden en un mundo ajeno, a veces, demasiado real, a veces, demasiado insólito. Pese a ello, quedan estos rastros o relatos ficticios en donde alguien (una voz) se hunde o emerge.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Marina Closs

Pombero

Marina Closs, Pombero

Primera edición digital: marzo de 2023

ISBN epub: 978-84-8393-693-1

© Marina Closs, 2023

This edition of Pombero is published by arrangement with Ampi Margini Literary Agency and with

the authorization of Marina Closs.

© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2023

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com

Colección Voces / Literatura 339

Editorial Páginas de Espuma

Madera 3, 1.º izquierda

28004 Madrid

Teléfono: 91 522 72 51

Correo electrónico: [email protected]

Si yo fuera alguien(Pombero)

Za kri, za kri, za kri.

¿Dónde vas?

Me alejo.

¿Dónde estás?

Me acerco. Soy la asombrosa sombra.

Soy un despacio entre muchos rápidos. Mi caminata es, por la selva, un aire lento. Llevo en mí las hojas que se han desprendido de sus tallos.

¿Pombero?

De pronto, el viento todo, el aire que soy yo, se revuelve. ¿Estoy aquí? Me paro. Veo volar una hoja. La pluma de un pájaro negro. Junto el aire y bebo.

Za kri.

¿Quién está ahí?

Soy yo, pero es mejor no pronunciar mi nombre. Dejo una estela de miedo a mi paso, una estela de gente que mira y escucha. Cuando el Pombero pasa, las hojas que estaban volando se pegan a él y andan, como si tuviesen un alma.

El monte es un silencio. Llevo un sombrero en la cabeza y una caña en la mano. Cuando tengo hambre, me acerco a las casas, mato una gallina y me como sus huevos. Qué sucio estoy. Za kri, za kri. La yema me unta la barba.

–¿Quién anda ahí? –sale una mujer dorada y vieja–. ¡Fuera!, ¡animal!, ¡bandido!

Dejo la gallina en el suelo y me limpio las manos. De allí me voy corriendo rápido, como las cucarachas.

Ya no tengo hambre. Voy a acostarme en un hueco. Quiero tirarme a dormir.

Za kri. Za kri. Me despierto. En donde yo me detengo, miles de hojas caen y las aves se levantan. Incluso los huevos que no van a nacer se quedan un minuto atrapados en sus nidos y empujando hacia el suelo. Es mía: la vida que no es vida. La falsa esperanza, la boca de la cría aún sin nacer. Es mío lo que estoy pisando. Todo lo que está en el piso.

Estoy acostado en el hueco de una raíz. Todo esto es mío. Cierro los ojos.

–¿Pombero? –me sacuden del hombro, mientras estoy dormido.

Un niño.

Levanto los ojos y le digo:

–Soy otro. No vayas a decir a nadie que me has encontrado.

Me levanto al mediodía y camino. Sigo por el monte, buscando aquellas cosas que me llaman. Protejo a los animales. La gente, en cambio, me nombra asustada: el cruel, el misterioso.

–¿Usted es el Pombero?

Yo, el cruel. Un niño me pregunta. Me da lástima.

–No, no soy.

Queda en él su enorme mirada, impaciente, buscando lo otro.

El monte es un lugar de encuentros. Está lleno de caminantes. Está lleno de gente que viene a buscarme:

–¿El Pombero vive aquí?

–No –digo yo. Y me aparezco.

Ahí estoy, ya cansado de ser y de estar. ¿Tiene miedo el que me ve? Tiene miedo. ¿Yo me como al que me ve? Me lo como.

–¿Es usted? ¿Es usted?

Están los que me tutean como a un pájaro y los que me hablan como a un rey.

Si digo que soy yo, me lo como.

–Soy yo –me escucho.

El otro tiembla ya en mi mano.

A veces persigo a los malos, a los cazadores de pájaros. A ellos primero les abro un boquete en la espalda. O les bebo la sangre, chupándoles la nariz. El Pombero abre el cuerpo humano como la cáscara de un huevo. La sangre baja negra por su barba. Hay una gota también en su garganta. Cuando el cuerpo se queda sin sangre, lo deja colgado, prendido inocente, debajo el cielo.

Después de comer me voy al arroyo a limpiarme las manos y la barba.

El monte es un lugar de encuentros. Es también un lugar de insomnios. En la noche, vigilo. Viene un enamorado con su muchacha. Viene un niño a esperar escondido el amanecer. Viene un hombre a saciar su amor entre las plantas. Vienen las ancianas a encontrar un duende. Si alguien viene, lo espero y me escondo. Si alguien mata a un animal, yo lo mato. Este soy, un arbusto sin raíz, un hueco. Soy una espina al tacto. A veces, el canto de un pájaro. Me escondo. Si me llaman, aparezco:

–¿Dijiste mi nombre? –pregunto.

Los pájaros se callan y me escuchan. El que dijo mi nombre me ve y tiembla.

Cuando aparezco, soy un cuerpo colgando de un árbol. Soy un zorro o incluso una grieta. Una rosa o un hombre flaco, con los ojos cristalinos, sombrero de paja y un bastón.

–Soy Pombero –digo así.

Y el que me mira, por más que yo sea una rosa, se muere de miedo.

–Soy el hijo de la luna con el sol. Un agujero en este mundo.

La persona que llamó se cae al suelo. Yo me ensaño más porque, cuando cae, lastima las hojas.

–¡Ay! –soy una hoja pequeña de hierba gritando, porque el cuerpo de un hombre me aplastó.

Levanto el cuerpo del otro en el aire. Siento ese rocío frágil.

–Te comeré. Te comeré.

La ropa le cuelga y ondea en el viento. Busco mi cuchillo y le abro el boquete. Chorrea de miedo boscoso.

Cuando bebo del otro, me queda una sensación de asco en el estómago. Enseguida me lavo. Me entra pronto el asco, y además del asco, un gran sueño en el cuerpo.

Busco entre las ropas y la sangre, si es que hay algo valioso que pueda llevarme. Cuando saco todo, tomo el cuerpo vacío y lo cuelgo por ahí. Luego me meto a la sombra, en un agujero. Me quedo allí, pensando y vigilando. A la sombra de un colgado, vuelvo a dormirme, como un zorro.

Y mientras duermo, sueño con las cosas ligeras. La selva grácil y liviana. Las mariposas, que lamen la luz. Sueño con los peces que son, en el agua, una grieta. Plateados y blancos, dorados, filosos. Sueño con el interior de las piedras, brillante y macabro. Con una mujer pequeña que me está mirando. Veo en el fondo del monte: su largo pelo blanco.

Veo en el fondo del monte: una tira larga de cabello. Ella no me deja ver nada más. Voy por el monte y escucho que ella resbala en las hojas. Se va por entre las ramas. Pongo mi mano en las flores, como si fuese a ella a quien busco. Y cuando alguien viene a arrancar flores, siento un odio amante y celoso. Es mía, es mía esta mujer, este monte. Es mío. Si alguien ve una mujer tumbada, como un gran árbol de noche, una carcasa blanca, una mujer asustada, llorando… es mía. Es mía. No hagan daño. No se acerquen. Ella es toda telaraña por el suelo.

Otras veces, está ahí, callada. Colgada como un velo. La telaraña es su cuello. No es una mujer. Es cualquier cosa blanca: una rama de árbol, una mariposa. A veces, en el yuyerío, nace una rama, una hoja blanca en el medio del verde. Yo la protejo. Pongo mi mano alrededor, como si la rama fuese un fuego que me calentara.

La telaraña fresca es un signo de lo que ella pisa. Una huella en las ramas del árbol sobre el que ella juega.

–¿A dónde te escapás? –le pregunto.

Camina rápido, sin ruido, como si sus pies estuviesen cubiertos de plumas. La telaraña es lo único que deja cerca mío. Queda colgada del cielo. A veces la oigo dormir y me imagino que está arriba, descansando sus tobillos y pendiendo de cabeza.

Paso el día en el monte. Me alejo solamente cuando tengo hambre. No vienen los cazadores ni los perros malos de los hombres a molestarme y hay días en que me quedo sin alimento. De pronto, siento el olor de las gallinas y me pongo de pie. Las busco con la nariz.

Mi oído se llena con el cacareo. Veo, en el atardecer, una sombra. Sigo por la línea que traza la luna y llego a un gallinero.

Ahí, soy débil; bajo la luz del foco, ahí soy solo viejo y flaco.

Miro la casa amarilla en la noche tranquila. El resplandor de la luz sale por entre los huecos. Veo el color de madera y, agachándose en el suelo: una mujer. Salen de la casa dos niños. Ven mi silueta y se quedan temblando. Se sostienen en el marco de la puerta.

Me escondo tras de un árbol. Los niños salen de la casa y entran rápido al gallinero.

En la oscuridad del cacareo, los niños parecen decir:

–¡Venga!, ¡venga!

Yo me acerco. Los escucho entre las tablas. ¿Por qué? ¿Saben mi nombre? Pero oigo que se ríen del miedo que les da decir:

–¡Pombero! ¡Pombero!

Los sigo, porque me doy cuenta de que no me oyen. Me meto en el interior. Soy, junto a ellos, una gran sombra.

–Acá estoy.

–¡Ah! –gritan ambos, se tuercen, abren gruñendo la boca y los ojos. Parece que se hieren. Que las bocas se les descosen.

–Yo soy –les digo, más cerca de la oreja.

Y la niña se da la vuelta. El niño intenta ponerme la mano oscura y cálida sobre la cara. Es como si me pidiera algo. Me toca la cara con las manos.

–¿Pombero? –el niño me hace la pregunta y se queda mirándome–. Mi hermana tiene miedo.

Me muestra, en la azul oscuridad, una oreja y se ríe:

–¿Es usted? Dígame solo a mí.

Pero yo escucho que la niña llora junto a un tronco. Empujo la puerta para fugarme y es como si resbalase. Los dos niños se quedan mirándome. En el murmullo, arrastro una mano por sus pelos. Antes de partir, me asomo a la casa y, por última vez, ellos me ven por la ventana y me miran con respeto.

Cuando estoy otra vez bajo el techo de árboles, miro todo a mi alrededor, veo una enorme telaraña rota y siento vergüenza. Yo cuido de todas las cosas frescas. Sé mover los dedos por entre lo que se deshace. Por eso, cuando, en el monte, yo veo una telaraña rota, pienso que parece un cadáver. Junto la telaraña en mi dedo y trato de desenredarla como el cabello de una mujer.

–¿Qué es esta cosita blanca, pegoteada en su baba, pequeña y friolenta?

Allí no encuentro nada. Intento seguir. ¿De quién es? ¿Qué son las ramas y las mariposas claras al costado del arroyo? ¿Por qué son tan livianas que, al alzarlas, parece que flotan?

–Pombero, Pombero, Pombero –vuelvo a oír. Miro a mi alrededor: no hay nadie. Como si me pronunciara el monte. No es la mujer de la telaraña. Ella está colgada sobre las cosas. Pesa sobre mí. No me habla, pero yo la escucho. Los ojos se me abren y salgo de entre los árboles:

–¿Quién me está llamando? –digo.

Veo, a lo lejos, dos niños.

–Allá está –me señalan.

Soy, a lo lejos, un gran sombrero de paja. Una barba mojada. Una melena gris. Me voy acercando a ellos y, cuando están de espaldas, yo respiro fuerte y me imagino que los rozo.

–Me gustaría no matarlos –me digo a mí mismo.

Se queda mi voz como una picazón en el aire, ellos contraen la cara y pizcan molestos los ojos. La mano con que iba a acariciarles se mantiene baja.

Antes de tocarlos, me escapo. Debajo de la lluvia me voy otra vez. Soy un fugitivo. Desde mi sombrero las gotas me envuelven y el barro se abre. En el monte siento el agua como un perfume que se mete entre los árboles. Tiemblan eléctricas las hojas. Me subo a una rama, estoy cansado del barro. Veo, debajo, la serpiente que anda lentamente, como si nadara.

–¿Es ella? –me distraigo y pregunto.

Me quedo hechizado. Desde arriba del árbol veo la luna reflejada en sus escamas.

Sueño con los niños solos, en una casa. Sueño que la casa entera cruje con el viento, y ellos gritan de miedo porque me están esperando. Pongo en mi mano sus cabezas. Paso un dedo tibio por su yugular. Uno de ellos se gira otra vez. Me intenta tocar. El otro llora y me pide que me vaya. Yo me alejo. Empujo para atrás la puerta, los miro contra el piso:

–No vine a matarlos –miento.

Antes de despertar, siento en mi mano un pelo terso, lacio y largo, rozándome áspero como un yuyo.

En mi sueño, aprieto sus cabezas con mis manos. Todo a nuestro alrededor está calmado. Ellos me piden que juguemos a que les como el corazón. Se ríen.

–No vine a matarlos –juro.

Se quedan sus pelos oscuros, como una sombra tenue, entre mis dedos.

–¿Es así? ¿Está bien? –les digo.

Ellos escupen una gota de sangre y dicen:

–Era así, pero ya está. Creímos que era un juego.

–Pombero –escucho a los niños de todo alrededor, llamándome.

Se acercan al monte. Me ven y aún no creen.

–El Pombero es el hijo de la luna con el sol.

–¿Es ese? –preguntan, señalándome.

–No. Ese es un loco.

Me escapo. Za kri, za kri hace el monte para abrirme paso. Aparece un arroyo en el que me lavo las manos. Za kri, se cierra el monte detrás de mí. Es mi amigo. Yo puedo distraerme y seguir. Za kri, un animal me oye. El muy pobre. Por amor de los otros que tengo que cuidar, me lo como. La hojita de hierba me odia, me punza y me pincha en su nombre. Yo pido perdón, voy diciendo por el monte «perdón, za kri, za kri».

De pronto, encuentro un ave blanca y me inclino:

–¡Está mal!

Pero no lo puedo evitar. Me la como.

Por orgullo, nada sale a contestarme.

En el monte, mientras nada me contesta, solo pasan noche y día, amanecer y atardecer. La selva suelta de sí una respiración tranquila. No me rechaza pero no me libera. No me cerca, pero me rodea. Solo afuera aún me dicen «El que se sentó en la sombra» o «El que está sentado, pensando, en la sombra»; me dicen «El que cuida el monte», «El que no se demora». «El señor que está en el monte y no quiere irse», «El que se sienta a dormir a la sombra de aquel al que ahorca».

Me acuesto. La telaraña ahora se acuerda de mí. Se enrosca a mi cara cuando estoy dormido. Se teje también a mis pies. Esa es nuestra caricia nocturna. Nuestro enamoramiento frío. Me llama la telaraña hacia su mano blanca. Yo no me resisto. Los niños, torpes y feos, pueden echarse a esperar, a hacer lo que quieran.

–¿Dónde está ella? –me quedo parado, pensando. Tampoco la puedo encontrar. Miro mi mano, en donde sentí que estaba y me pregunto: ¿dónde está?, ¿se escapa?

–¿Dónde está? ¿Dónde va?

Me acerco hasta el borde del monte y a lo que va de un lado a otro le pregunto:

–¿Dónde están aquellos niños que venían a buscarme?

Veo cómo las hormigas se escapan entre mis dedos.

Nada me responde.

–¿Dónde están?

En el límite del monte, los encuentro.

–Pombero –me dice el niño–, ¿te molestará si caminamos juntos?

Se meten debajo de mi mano como en una máscara. Giran en mi mano como en una mortaja. Sus uñas parecen caracoles rosados.

Los miro y persigo su rastro. Entre las manos de ellos, mis uñas son azules y mi piel es blanca. Sus manos en mí son como un animalito que ya atrapé. Ellos ríen fuerte. La niña tiene al principio miedo, pero se queda calma y disfruta de haberme encontrado.

–¿Podemos caminar atrás?

–No –les digo yo–, me gusta llevarles de la mano.

La mujer en las copas de los árboles hará su capullo sobre nuestras cabezas. Estará mirando todo el día hacia nosotros. Me hará caer los pájaros, sonriendo, a mis pies. Yo escaparé, y a donde vaya, veré un pájaro muerto. Un animal herido. A donde vaya, veré una hoja rota o un fruto mordido. Veré la telaraña, cortándose y siguiéndome.

La niña me suelta y se va por el monte. Pasa un tiempo y la seguimos. La escucho entonces repetir:

–Pombero, ¿estás ahí?

Vine hasta acá para no llegar más. Me quedo helado, porque no quiero tener que decirles mi nombre.

Ellos empiezan a gritar, más alto:

–¡Pombero! –se ríen y bailan.

Se apartan y se van los dos solos.

–¡Aj! –viene llorando la niña y se tira los cabellos–, ¿podemos ir con vos más allá?

Yo me escondo en mi sombrero. Me ato los pies con la paja del suelo. Digo:

–No. Hasta aquí llegaron.

Me doy la vuelta. El niño salta:

–No nos dejes, ¡por favor!

Siento cómo la telaraña se enrosca a mi garganta, mientras pienso. Me parece dulce. Mientras estoy con ellos, la olvido, entonces ella se venga de mí. Cuando me levanto, está la luz sedosa de la tarde. Las sombras se doblan, los árboles se alzan. Za kri, za kri.

Les digo a los niños:

–Voy a conducirlos. No es buena esta hora para andar solos por el monte.

Cuando vuelvo a los árboles, la mujer se desprende pegajosa de su tela y baja la cabeza. Parece que va a besarme, pero se deshace antes de llegar a mi barba.

–Ahí estás –me digo a mí mismo, estirando el cuello y atrapando el último bocado de su labio en el aire.

–Qué bajo vas –la escupo.

Por la noche, veo que las manos se me llenan de telarañas.

–¿Corazón, sos vos?

Subo la cabeza. Veo su larga cabellera blanca saliendo de entre los árboles como un vestido de novia. Son nuestras nupcias. Tomo al fin en mi mano su cabello y lo aprieto en el pecho, como si me ahogase.

–¡Pombero, Pombero! –escucho al día siguiente desde lejos.

–¡No vengan! –les pido.

Ahora ya no estoy solo. De tanto que los oigo, incluso pienso: están sufriendo, retorciéndose. Me necesitan. Pero no es como ayer, ahora me da asco pensar en ellos. Vuelvo hacia la telaraña. Me quito el pelo áspero de la garganta. Siento los hilos tejiéndose.

–¡Pombero! –entran los niños en el monte, buscándome.

Me escondo detrás de un árbol y los miro. Ahí están, sublevados, respirando como dos pequeños pájaros. Nombrándome a mí.

–Ahora no sé qué vamos a hacer, esta es la tierra bruta –ellos dicen y se quedan doblados en una raíz. Quisieron venir a buscarme. Ahora, no saben cómo salir. Se retuercen y piensan que me están escuchando. Se rozan contra la corteza de los árboles. Cierran los ojos. Las manos reposan, los pies se les juntan y el corazón les salta.

La noche está allí sobre el monte. Sobre dos niños tumbados. Bajo la espesura, escapo de la luz de las estrellas. Miro a la niña en su raíz. Al niño, vigilándolo todo, pensando en cómo hacer para marcharse.

–Ya oscureció –dice él.

–Yo me quedo esperando al Pombero –dice ella.

–Hoy no va a venir.

–Yo me quedo –repite, agachándose.

El niño no responde nada, pero se queda a su lado.

Ahora no puedo andar, me quedo a vigilar a los niños y a cuidarlos. Sobre los árboles, a última hora, las cigarras nacen. Parecen cubiertas de piel de mujer. Los niños descansan contra el mismo árbol. Dicen «Pombero» casi adentro de sus bocas, porque tienen frío y usar la voz los mantiene calientes.

Toda esa noche, los miro. A madrugada, vuelven a despertar. Tienen frío. Atan un nudo al final de las mangas de sus abrigos. Se meten en sus camperas como en un capullo. Los veo así, como en una cáscara, en su fruto. Tienen atadas las mangas y están, enteros, erizándose.

También los viene a ver la telaraña y los dos nos compadecemos. Así los encuentro otra vez por la mañana, la niña suave y fresca. El niño hablando todavía de cómo hacer para salir. Van andando por el monte y se toman del abdomen.

Pasa un día entero y, al final, los veo junto al arroyo, donde las mariposas lamen los rayos solares. Son muchas mariposas blancas, algunas amarillas. La niña se acerca a ellas despacio y se acuesta a apoyar su cabeza. Se le para en la oreja una mariposa. Tiene hambre, frío, sueño. Una mariposa se le sube al labio. La cara se le rompe en dos. Como un cántaro de barro, la mariposa es una grieta dentro de su pequeña cara descansando.

–¿Qué vamos a hacer con ellos? –pregunto, emocionado, a la telaraña.

Ella está en mi mano como una larva. Responde:

–No hay nada que hacer. Vinieron.

No los toco, pero los sigo. Voy por el monte con ellos, los busco el día entero. Los veo comer una fruta que les trinca el estómago. Se sientan y respiran como si agonizaran.