Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Tránsito

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

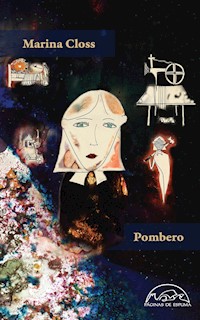

FINALISTA DEL PREMIO FINESTRES DE NARRATIVA EN CASTELLANO Tres mujeres. Tres monólogos. Tres voces que nos soplan su historia en primera persona. Vera Pepa es la primera, una mujer mbyá guaraní en cuya tradición parir gemelos es señal de adulterio, y ella nació gemela. Instalada en una aldea que no es la suya, nos cuenta la cesárea que ha sufrido y la convalecencia en casa de su cuñada. La segunda es Demut. Una joven alemana que a comienzos del siglo xx huye de la miseria del continente y llega a Misiones, en el noreste argentino. En realidad, de lo que huye despavorida es de las reprobatorias miradas sobre la relación incestuosa que mantiene. La tercera es Adriana, estudiante de artes, independiente e inquieta, que está descubriendo su sexualidad. Tres truenos, situado en un ambiente rural, narra lo pequeño y terrible, lo delirante, pero siempre desde el humor. Aquí encontramos aquello que sucede cuando no se conoce la ley. También la añoranza de una vida simple; la culpa que está unida al deseo, al placer, y el asombro ante lo desconocido. Marina Closs tiene un estilo austero que se deja llevar por el ritmo, de forma que, en las mejores escenas, cuando la ingenuidad se funde con la crudeza, casi podemos escuchar una música. «Tres mujeres cuyas voces cargan la fuerza del sonido del rayo. Tres historias llenas de intensidad, de experiencias en las que se entremezclan el miedo, la culpa y el deseo. La escritura de Marina Closs tiembla, suda, estalla: es, desde ya, una de mis escritoras favoritas». —Mónica Ojeda «Una belleza de libro. Tiene un lenguaje austero pero muy efectivo. Su uso del lenguaje es muy musical, y tiene algo muy emotivo. Me emocionó, son tres historias muy distintas de mujeres distintas. Somos infinitas en nuestras diferencias, y nuestras distintas maneras de ver la vida, y este libro lo hace ver, pero a la vez me hizo sentir muchas cosas respecto a mi propia vida. Hermoso». —Julieta Venegas «Por un talento asombroso y poco común a la hora de manejar el lenguaje, por una mirada única y singular a la violencia, a la maternidad, a la mujer y al cuerpo. Por las tres voces contundentes, sobrias, ágiles y singulares de cada una de las narradoras. Por la originalidad de las tres historias que conforman este libro, todas recreadas en atmósferas asfixiantes y extrañas. Por un diálogo sólido que la autora establece entre ellas y que hablan sobre formas dispares de amor y sexualidad a desde ángulos diferentes y singulares. Por el realismo y el respeto con el que están escritas. Por esa voz narrativa que logra provocar al lector todo tipo de reacciones, desde el asombro a la sorpresa». —Jurado del Premio Finestres de Narrativa, compuesto por Mariana Enríquez, Mathias Énard, Camila Enrich, Jordi Costa y Carlos Zanón

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tres truenos © Marina Closs, 2021

© de esta edición, Editorial Tránsito, 2021

DISEÑO DE COLECCIÓN: © Donna Salama

DISEÑO DE CUBIERTA: © Donna Salama

IMPRESIÓN: KADMOS

Impreso en España – Printed in Spain

IBIC: FA

ISBN: 978-84-123036-7-4

eISBN: 978-84-125122-3-6

DEPÓSITO LEGAL: M-20808-2021

www.editorialtransito.com

Síguenos en:

www.instagram.com/transitoeditorial

www.facebook.com/transitoeditorial

@transito_libros

Todos los derechos reservados. No está permitida ninguna forma de reproducción, distribución, comunicación o transformación de esta obra sin autorización previa por escrito por parte de la editorial.

TRES TRUENOS

marina closs

Cuñataí o de la virginidad

Demut o de la paciencia

Adriana o del amor verdadero

Cuñataí o de la virginidad

Tengo el nombre Vera Pepa y nací mirando el monte. Mi primera vez que vi: tenía el monte como un ojo fijo, puesto enfrente de mi mirada. Vera Pepa no me llamo, yo ya le mentí. Señorá, mi nombre en guaraní no digo. No soy Vera Pepa, ese nombre mío es inventado sólo para decirle. El verdadero, me lo callo. O… soy del nombre Gran Monte. Para usted, me lo callo, y sólo dígame «Vera Pepa».

Yo, Gran Monte, soy mujer por voluntad de mi madre. Ella quería: suavidad y ayuda para las tareas de la casa. Había parido dos, tres hijos hombres, bebedores todos. Tenía así ansiedad de mujer. Si fue golpeada, dijo:

—No importa, no merezco, pero igual recibo. Tampoco no merezco nada bueno, pero puede ser que recibo algo.

El cuarto hijo que tuvo, pidió a Añá que sea mujer, porque pedir a Tupá… ya había intentado. Entonces Añá otorgó. Yo nací la suave, la quieta, la mujer entre todos. Mi mamá festejaba de obedecida. Mi papá no quería tocarme, porque decía: yo de chica parecía que me desarmaba como un puñado de agua.

De niñez, tuve el cuerpo muy flaco. Tanto que, desnuda, me confundían con mis hermanos. De atrás mi mamá se asustaba que si no había parido un muchacho. Me ponía la mano en el hombro y me miraba la vagina, para ver si estaba. Yo era sí mujer. No me parezco a las demás, por flaca, por huesos saltones. Parece que nací faltando carne entre la piel y los huesos.

Flaca, de niña ya me desnutrí. Me dicen Vera Pepa. O también aún: Gran Monte.

Vera Pepa quería llamarme mi madre, por si yo tenía la necesidad de irme. Mi papá obligó «Gran Monte», porque no quería que mi nombre, en la aldea, no significase nada. Así que me llamo las dos veces, las dos cosas, una dicha en guaraní, la otra Vera Pepa, en simple. No hablo bien el guaraní. Perdí el continuo. Tuve hijo en hospital. Empecé a vagabundear. Me fui muy joven de donde yo era.

Sí, señorá, yo todavía le tengo afición al monte. Me fui, extrañé la luz, la oscuridad. Volví al monte y fue lo mismo. Prefería, pero no aguantaba. Allí estaba, yo mirándolo, como la primera vez que vi. Se ve que mi ojo mira el monte y se acuerda de algo. Se queda mirando mucho rato, buscando por lo que va entre las hojas. Y me besé una vez con un hombre allá, en el monte. Me acuerdo estirarme tumbada y sentir, señorá, le juro: las hojas, los palos de espina que se me clavaban en la espalda.

Sí, yo tuve un hijo así, pero también tuve un hijo de matrimonio. Allá, donde monte, se vive en matrimonio muy temprano. Antes de que en una exista la inquietud del hombre. Es querido por la mujer. No el hombre, sino el matrimonio. La mujer puede vivir, en matrimonio, fuera de la casa en que nació, la suya, la que ya no soporta. Por eso toda mujer quiere casarse. Pero no sabe lo que hace. La madre y las abuelas no le cuentan.

Señorá, acá usted se casa, usted tiene compañía también con la vida de un hombre, ¿no es así? Yo veo, en la puerta del supermercado, mujeres que se casan. Se besan con el marido al pasar la puerta. Y ellas a veces llevan ya de la mano a un muchacho, a un hijo chiquito. Pueden casarse, teniendo en la mano el hijo de un marido olvidado. Así es en el supermercado. En la aldea, en cambio, no se quiere así. Allá, se aciertan otras cosas. Veo mal a ambas. Pero, en cierta forma, es lo mismo. La verdad es la necesidad injusta de que algo siempre no se pueda.

Yo hubiese querido, de jovencita, hacer algo libre. Pero no es barato, no se estila, es rebeldía, no se suele. Me gusta imaginar que tengo plata y soy jovencita. Mirá que voy en pollera, con un zapato taco y la cartera linda. Señorá, yo paso todo el día en el supermercado.

La ropa de mujer me gusta. Tengo mucha porque usted me da su ropa vieja. Llevo también de la caja de beneficencia la ropa que más puedo, la que me quiero poner. Me gusta que brille la tela. Para el viento, me gusta la tela volando.

Para andar por la calle me gusta pollera, si estoy sentada en la casa, me siento en pantalón. Déjeme contarle una cosa, deme plata, señorá, estoy triste. No quiero vivir tocando el timbre, me quedo acostada aquí, llorándole.

Señorá, ¡no tengo más voluntad! Si me da plata, yo vivo. Le cuento lo que me pasó, ¿no quiere saber? una cosa que no está ni en la imaginación… ¡es desde el portón! ¡Escúcheme!

No necesita que yo toque más timbre. Dejo en paz su botón. No le pasó nunca a usted lo que a mí me pasó. Yo soy de una aldea, el padre y la madre mbyá. Allá, de donde yo era, los niños nos escapábamos de los brazos de las madres para salir de entre los árboles y llegar a la ruta, a mirar pasar los camiones. Nos decíamos en el oído «¡camión!», y ya nos íbamos corriendo para allá.

Cuando pasa un camión, en el monte, el corazón de un niño da un salto; ríe, festeja lo que ha visto, tiembla. Un camión, y los hijos van como una mariposa a la llama. Luego, si es día añá, si ha sido un triste día, el camión atropella. Lleva a un niño en su quehacer con él, lo lleva tonto, hipnotizado. A los hijos mirando arrastra, o solamente pasa bramando.

—¡Camión campeón! —gritan los otros. Ven que el muerto gira y se arrodilla. Les cuesta comprender.

Pero Camión se va, sube humo desde su grandeza. Se marcha rojo, contra el cielo, andando. Así, sale un indio a la ruta y halla barro. Sangre y ropa: un hijo tirado al suelo.

Es lindo, cuando uno es chico, ver pasar un camión. Hace un ruido gigantesco. Ramas que se caen. Camión, la cara ancha, roja, grande. Luz amarilla o anaranjada. La yerba en la cabeza. Embolsado, todo un monte muerto, y una rama arriba. Una rama verde arriba, que le brota al monte de la muerte.

—Mamá, ¿por qué se lleva el monte?, ¿lo embolsó él al monte? ¿Quién es el camión?

Mamá responde:

—El camión es un hombre que va metido en él, cunumí-cariño.

—Ah. —Miro mejor qué puede ser. Me descubro la cabeza y lo sigo.

Yo, si fuera ahora más mujer, más joven, menos flaca, más así, más bella, no me casaría con un hombre. Me gustó ser virgen. Tenía otra sed. Otra piel, también, como de rayo solar en el borde. Flaca y todo, no importaba. Allá, en la aldea, el monte, antes de casarme, me decían Cuñataí-sin-mí. No sé si era linda o fea, pero estaba en edad. Me decían «sin-mí» porque yo no les gustaba. Me miraban a los ojos y veían un espíritu. No veían una mujer. Me parecía demasiado al venadito. Venían los perros del mundo y me pasaban la lengua por la palma de la mano. Cuñataí-la-pobre. Yo miraba sin embargo que formaba parte de lo destacado del mundo. Hermosa, verdad, no digo. Pero podía correr muy rápido y sabía trepar a los árboles.

No sé cuándo es lindo o feo. Me enamoro sólo cuando veo rojo. Me gusta: lo que resplandece rojo. Un ojo de gato, la cabeza de un bebé. Mi hijo, cuando quiero recordarlo, me parece feo. Él es como una sombra, está sucio. Yo le cuento después de mi hijo. Qué cosa a quien no quiero.

En la aldea, jovencita, me enseñaron que los gemelos no deben tenerse. Sólo un alma por vez envían los dioses. Si son dos los cuerpos de los recién nacidos, deben ser malditos y abandonados. La madre no debe intentar ni siquiera darles nombre. La mujer soltera no debe ver, tocar ni escuchar llanterío de gemelos.

Porque además, la mujer de gemelos es que tuvo dos hombres. Dos para el mismo año, un marido y luego otro. Un hombre se encontró con ella para un hijo, el otro hombre para el otro. El tener un bebé en la aldea se hace todo sin mal. Se tiene al hombre en la casa o en el monte, varias veces, hasta que el niño nace. En muchas veces nace un hijo: hace primero el hombre la sangre, en la mujer. Luego hace los huesos, la carne, un agujero para el alma y por último: la piel. El cabellito. Los ojos todavía después, más lento. El cuerpo de la mujer, por sí solo, no hace casi nada. Pero ella sostiene el cuerpo del recién nacido. Esto es como nace un bebé en la aldea. Es dedicado, pero sencillo. Luego, claro, no se puede de un día para otro.

En la aldea, ya no miran los ojos a la pobre mujer que pare gemelos. La reputación se mancha, si hay gemelos. El marido se esconde. Después, vuelve borracho y mata a los dos hijos, porque dice que no puede reconocer cuál es de otro y cuál es de él. Así, la mujer se queda triste. Tiene que volver a concebir un hijo para olvidarse de dos otros.

Para mí, suerte no sé, pero sí fue distinto: yo parí en el hospital. Me quedé viuda antes de concebir. Vera Pepa, flaca y viuda, esa panza, ¿no será de dos maridos? Oí que se decían entre las cosas.

Cuando parí en el hospital, dije que a la aldea no volvía porque iban a matarnos.

—¿Vos no te querés morir, Vera? ¡Hiciste algo malo! —vino a decirme mi madre.

—No me importa, no. Que me castigue Añá, si quiere. Yo quiero estar viva. Es mi necesidad, ahora pertenezco al hospital.

Para que mi mamá me dejara quedarme, yo mentí que me hablaba un espíritu.

—Bueno, entonces, que se ocupe de vos tu cuñada, la que vive acá en el pueblo. Yo no me quedo acá parada. Es veneno venir y tocar todo el día las cosas que otros dejan.

—Comprame una palangana, mamá, y andate. Quiero bañar yo misma a mis bebés.

Me daba terror que las manos del blanco tocaran a mis hijos. Para yo parir, me habían cosido y curado. Me habían puesto la mano blanca a través de una herida. Yo no sentía nada, pero estaba sucia. Me chorreaba sangre de donde tenían que cerrarme.

—Bueno —dijo mi mamá a lo de la palangana.

Pero ya no la vi otra vez. No volvió nunca más. Los tuve que dejar bañarse solos.

En el hospital, aunque los hijos sean gemelos, no los matan. Los ponen en frascos, los tienen calientes como en una botella. Vino a las pocas horas mi cuñada, la que estaba de muchacha mucama en una casa. Llegó a mi oreja y me dijo, llorando:

—Vos tenés gemelos.

Me mordí los labios. Apreté la lengua con todo mi corazón. Lloré de vergüenza… dije:

—Sí, así es. No le cuentes a nadie. Soy viuda. Pero me metí con dos. ¡Ya estoy maldita! ¡No cuentes a nadie lo que sabés ahora!

—No, Vera —decía mi cuñada—, también es una vergüenza para nosotros…

Yo una vez, nomás, me había querido en el monte con otro hombre. Él me tiró, yo no lo había buscado. Era el padre del gemelo, un hombre medio blanco, paraguayo, me había visto triste porque yo me quedé viuda enfrente de él. Él me llamó para dormir: «¿Por qué no te acostás conmigo, ya que no tenés marido? Vení allá». Todo contra un palo del monte, al final. Yo prefería no gritar, no hacer ni ruido. Si se sabía, la familia de mi esposo no me recibía, y hasta quizá iban a buscar castigarme.

Yo no me di cuenta lo que el hombre hizo: en un único día, arriba mío, toda la carne del otro hijo, la piel, la sangre, el pelo, todo. Así parece que es el hombre blanco: no hace con cuidado. No hila, sino que arroja al hijo entero y hecho, en la mujer.

Mientras él buscaba el hijo y me besaba, yo trataba de morderme el grito que me saltaba de los labios. Ese loco me tocaba todo el tiempo con la boca la pierna, se fregaba y enseguida me mordía el pezón.

—¿Qué te pasa a vos? —tenía ganas de poder decirle—. Me duele a mí que me muerdas.

Esa manera me hacía no querer. Él me besaba con hambre y yo me ponía a temblar. No era como mi marido. Al principio, me hubiera gustado a mí también morderle. Pero no quería hacer ruido, por no alertar a lo triste, y que todos supieran en la aldea lo que a mí me había pasado. Porque pensé que una sola vez yo podía aguantar, para irme enseguida y simple.

Me dejó embarazada esa misma tarde. Yo, como mi marido había muerto, cuando me paré, me vestí sin ritual. No estaba feliz, tampoco. El hombre era medio paraguayo. Mi hijo podía nacer blanco, de ojos viejo-azul, inútiles. No es que no me gustara. Sin embargo, me entró la inquietud por el otro hijo que yo ya tenía. Hice bien en pensar, porque sucedió lo peor: el bebé nuevo robó la comida, la sangre y la carne del otro. Después, lo dejó débil, como un ratón rosado. Cuando nacieron, uno vivió sólo un día. El que murió era justo el hijo de mi esposo.

Señorá, señorá, juro que yo no le miento. Tuve gemelos, sin que la familia de mi esposo se enterara. Cuando estaba embarazada, vino la ambulancia, la policía, me requirieron en el hospital. La panza estaba muy grande, me dijeron:

—Vos no vas a vivir, si nacen. Tienen que hacer la cesárea.

Un corte en un sueño. La cicatriz que duele. Una tiene el hijo mientras duerme. Dos hijos, se hincha. De una herida, nacen.

La ambulancia, rápidamente me llevaron. Antes de dormirme, no podía respirar de todo ver tan rojo. El hospital, salones, lugar para pasar, aguardar. Si abría un ojo, la luz me desvelaba. Me vistieron de blanco, me untaron la carne con un pegamento. También, me cortaron el pelo (gran dolor para mi madre, que había venido a hacerme compañía).

—¿Por qué me sacan el pelo?

—Está muy sucio y largo. Aprovechamos para quitarte.

—Qué lástima —me decía a mí, tocándolo.

Es lindo tener el cabello largo.

—¿Van a cortar ahora?

—Sí.

—Entonces, hagan rápido.

Raparon. Parecía que me habían herido. Cuando mi madre me vio… se arrodilló a llorarme, como si me hubiesen arrancado los ojos.

—Vera, ¿cómo vas a dejarte hacer eso? ¿Acaso no preferís morir?

—Mamá, no, dejá que me corten.

Y así ella me dijo…

—Andá con tu cuñada, cuando te despiertes. Yo no quiero saber nada. Estás loca. No te quiero a mi lado.

Después, dormí lo mismo, sin mi mamá. Rodaba por un piso que resplandecía. Una luz que me partía el ojo. No podía ver más nada. Mientras, me llevaban en una cama, me dejaban en un pasillo; después, aguardaban un tiempo, me dejaban en silencio, alguien sacaba las sábanas y me acariciaba las piernas.

Una hora, y yo estaba envenenada. Me envenené de sueño.

Me habían dicho:

—Vos te dormirás. No vas a sentir ni que te pica un mosquito. Y vas a parir dos, por una herida de cuchillo. De tu sangre, parirás dos niños.

No sentí ni que estaba dormida ni que estaba cortada. No tuve ni que contar un sueño, porque estaba atorada mi cabeza en una gran luz de foco. No me acuerdo de haber visto nada. Cerré los ojos y olí.

En la cama, sus sábanas, yo me creí que pasé dormida varios días.

Me habían dicho:

—Va a ser tanto el dolor, que es mejor que descanses. Vos misma querrás que, con un cuchillo, te abran y te los saquen. Eso es lo que vamos a a hacer.

No llegué a querer. No llegué a sentir. Dolor, no. Sentimiento, tampoco. Mientras un bebé asomaba, yo dormía. El otro pateaba, yo dormía. En el hospital, no tuve ningún sueño mientras mis hijos nacieron.

Yo ya dije: hubiera querido ser virgen. Pero la vida es algo más extenso. Primero, me casaron. Después, viuda me quedé. Después, tuve sin sentimiento a un paraguayo. Y ahora: aguardaba dos hijos. Me hubiera gustado haber sido virgen, cuñataí, como dicen. Así sí, hubiera hendido el polvo. Ahora, señorá, acá enfrente tu portón, estoy viva por asombro. En el hospital, al menos, no quisieron que muramos.

Sin embargo, al día siguiente, un hijo mío, en la botella de vidrio, se murió de todo lo que el otro le había robado. Piel, apenas. No tenía carne. Era el flaco, como yo. ¿Y sabés qué?, te cuento en el oído, señorá: mi hijito que murió era mujer. El bebé de mi marido era una niña. Qué vergüenza que me dio, dejar morirla así, tragada por la botellita. Me toqué el dedo con el vidrio, la nariz con el vidrio, qué te voy a mentir. Era una mujer, la otra. Le puse de nombre, para la tumba: Vera Pepa.

Así, con el otro hijo y la niña del vidrio, fui llevada a la casa de mi cuñada Eugenia. Ella había dicho que quería cuidarme. Le daba lo mismo, pero le gustaba venir a visitar el hospital. Así que dijo:

—Sí, pueden dejarla vivir conmigo. Siento que está muy enferma.

Llegué a su casa, y nadie, su marido ni sus hijos querían tocarme. Sólo mi cuñada, hermana de mi esposo, me cambiaba algodones y me humedecía las vendas.

—Vera —me preguntó—, ¿qué fue del otro bebé que había?, ¿qué pasó con él?

—Era mujer. Se quedó sin comida adentro mío.

Mi cuñada lloró con un ojo. El ojo izquierdo, le vi la cara, se le quedó muy triste, pero aun así: lloraba con el derecho.

Se acercó, mitad llorando:

—Vera. ¿Lo fuiste a enterrar?

—No quiero. Me da miedo ir sola.

—Yo puedo ir junta.

Esa noche, salimos de la casa con la moto del esposo. Nos fuimos, con una pala. Preparamos la tierra y sacamos a Vera Pepa de su botella.

—¿Por qué vivió en un frasco? —preguntó mi cuñada.

—Yo no sé. Allá la pusieron. Yo la recibí en la mano, tal y como está.

Vera Pepa, la recién nacida muerta, estaba limpia y áspera.

—Le habrán puesto remedio, para que no haga olor ni polvo.

No podíamos enterrarla dentro de la botellita. Pero era una lástima tener que sacarla.