9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Milenio Publicaciones

- Kategorie: Krimi

- Serie: eMilenio

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

El Lejía vuelve al barrio después de estar media vida en distintos destinos internacionales con su unidad en la Legión. En el bar del Chino se encuentra con el Tijeras, uno de sus antiguos amigos. A ellos se une el Pipo, otro antiguo amigo al que han soltado de la cárcel porque tiene una enfermedad terminal. Los tres tienen un turbio pasado de drogas y delincuencia que han dejado atrás. Ya solo quieren beber y estar tranquilos, pero la vida no es como se desea, sino como viene. Desde hace un tiempo en el barrio se ha instalado una pequeña mafia rumana que presta dinero con usura y trafica con drogas. Su líder, el Ruso, no tiene ningún tipo de código ético o moral, y termina por cruzarse en el camino de los tres amigos que, aunque ya están de vuelta de todo, sí que conservan unos códigos muy propios del barrio. En la guerra que se va a desatar cada uno jugará sus cartas, pero el juego no va a terminar como esperan el uno y los otros.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 228

Ähnliche

Sinopsis

El Lejía vuelve al barrio después de estar media vida en distintos destinos internacionales con su unidad en la Legión. En el bar del Chino se encuentra con el Tijeras, uno de sus antiguos amigos. A ellos se une el Pipo, otro antiguo amigo al que han soltado de la cárcel porque tiene una enfermedad terminal. Los tres tienen un turbio pasado de drogas y delincuencia que han dejado atrás. Ya solo quieren beber y estar tranquilos, pero la vida no es como se desea, sino como viene. Desde hace un tiempo en el barrio se ha instalado una pequeña mafia rumana que presta dinero con usura y trafica con drogas. Su líder, el Ruso, no tiene ningún tipo de código ético o moral, y termina por cruzarse en el camino de los tres amigos que, aunque ya están de vuelta de todo, sí que conservan unos códigos muy propios del barrio. En la guerra que se va a desatar cada uno jugará sus cartas, pero el juego no va a terminar como esperan el uno y los otros.

Biografía

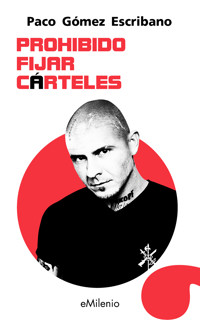

Paco Gómez Escribano es ingeniero técnico industrial en la rama de Electrónica. Ha publicado siete novelas: El círculo alquímico (2011) y Al otro lado (2012), ambas con la editorial Ledoria; Yonqui(2014, Erein), Lumpen (2015, Pan de Letras), escrita a cuatro manos con Luis Gutiérrez Maluenda, Manguis (2016, Premio Novelpol, Erein), #MadridPrisión (2017, Black & Noir) y Cuando gritan los muertos (2018, Alrevés). Con Yonqui entra de lleno en el género negro. Esta novela junto a Lumpen, Manguis, #MadridPrisión y Cuando gritan los muertos, es parte de un viaje físico y literario por distintas épocas del barrio del propio autor, Canillejas, situado al este de Madrid. Actualmente imparte clases de Formación Profesional en un instituto público de la misma ciudad.

Portada

Paco Gómez Escribano

Créditos

es una colección de libros digitales de Editorial Milenio

© del texto: Paco Gómez Escribano, 2019

© de la edición impresa: Milenio Publicaciones, S L, 2019

© de la edición digital: Milenio Publicaciones, S L, 2023

C/ Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida

www.edmilenio.com

Primera edición impresa: mayo de 2019

Primera edición digital: abril de 2023

DL: L 356-2023

ISBN: 978-84-19884-16-9

Conversión digital: Arts Gràfiques Bobalà, S L

www.bobala.cat

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, <www.cedro.org>) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte

Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

espai

Citas

Tenía los ingredientes para ser un poeta de segunda fila bastante bueno, pero esto no significaba nada porque tengo la clase de mente que puede ser cualquier cosa de segunda fila y sin mucho esfuerzo.

Raymond Chandler

Lo mismo que en la Edad Media hubo un mester de juglaría y otro de clerecía, yo pertenezco, en estos tiempos tan cutres que vivimos, a la prestigiosa y exclusiva escuela poética del mester de cutrería.

Carlos Pérez Merinero

La novela negra sigue estigmatizada por algunos críticos como literatura de segunda, pero El largo adiós de Raymond Chandler es mejor que cualquier novela que haya escrito Hemingway en toda su vida.

Jorge Fernández Díaz

1

El Lejía se dio cuenta a tiempo de que seguir siendo un yonqui no le iba a llevar a ninguna parte, excepto a seguir atracando estancos, farmacias y gasolineras a punta de pistola; excepto a joder a toda su familia, a sus colegas y hasta a sus vecinos; excepto a chulear a cualquier chavala con poco cerebro y muchas ganas de llevarse un dinero fácil a cambio de ofrecer favores sexuales humillantes. De hecho, yo creo que aquella noche, cuando puso a su última novia debajo de la mesa del garito, su corazón hizo algo más que bombear sangre contaminada de caballo. Su corazón se tiñó de una fina pátina oscura que solo desaparecerá cuando la palme, como lo hizo aquella novia suya en un catre de la calle Montera años después, con una chuta clavada y treinta y cinco kilos de peso. Aquella noche su novia obsequió con sendas mamadas a los ganadores de la partida de mus mientras los tipos fumaban, bebían y hasta charlaban de sus cosas. Más tarde, el Lejía recogía el pago por los servicios del tipo que organizaba las partidas en presencia de su chica, por cuyas mejillas resbalaban las lágrimas y el esperma a partes iguales. El nota pagó mientras ella, con la mirada perdida, permanecía inmóvil. No era la primera vez que el Lejía se buscaba la vida de esa forma, de hecho era algo habitual, pero aquella noche le petó la cabeza porque al menda, sí, a ese que organizaba las partidas con premio en forma de felación, lo encontraron muerto dos horas más tarde en un parque, con la puta cabeza machacada y sus sesos esparcidos entre chutas desechables ensangrentadas y otras porquerías. La chica siguió caminando por el lado salvaje de la vida, pasando de chulo en chulo, como si fuese el objeto macabro de una rifa de feria. Y el Lejía…

El Lejía desapareció sin despedirse de nadie. Unos dijeron que había muerto. Otros decían que debía dinero a gente chunga y que le habían dado matarile por no pagar. Había una tercera versión que no difería mucho de las anteriores: le habían dado pasaporte unos camellos por una deuda de caballo. El caso es que salió por la puerta del garito con la pasta en la mano. A mí me pareció una buena idea seguirle. Al fin y al cabo había pillado pasta y eso nos daba para un pico. Era mi colega y otras veces le había invitado yo. Me distraje solo un momento mirando a su piba, que no se había movido de donde estaba. Aquella mirada perdida era magnética. Fueron solo unos segundos. Los suficientes como para no ver a mi colega al salir. Yo tenía el mono, así que me dije que a la mierda el Lejía y sus paranoias y me hice una farmacia de guardia a punta de pipa, poca pasta, la suficiente para pillar un gramo y ponerme. Y lo hice. No esperé ni a salir de las chabolas, me puse el buco allí mismo, en el descampado. Fue un mal viaje. Estuve doce horas a la intemperie, tirado como un perro. Cuando me desperté, una simpática familia de ratas estaba dándose un festín con mis piernas y mis brazos. Grité como un condenado y volví a perder la consciencia. La siguiente vez que desperté estaba en una cama de hospital con tubos y cables por todos lados. Decidí que «adiós al caballo». Claro que…, eso era muy fácil de decir estando hasta el culo de morfina y calmantes. El Lejía decidió después de un moco del quince alistarse a la Legión, de esto me enteré mucho más tarde. Aquella fue una noche de decisiones, sí señor. Solo teníamos dieciocho. Habíamos entrado en el mundo de los adultos por la puerta grande, aunque aquello pareciese más el recibidor de la puerta del Infierno. Hasta me pareció más de una noche en aquel hospital escuchar las risas de unos demonios que solo existían en mis jodidos delirios.

Al Lejía no le llamaban así por lo de la Legión, que también habría podido ser, pero no. Una noche tuvo una trifulca con un nota que le ganaba en tamaño, pero no en mala hostia. El tío le hostió a base de bien, pero cometió el error de pavonearse ante toda la peña del garito cuando el Lejía todavía se movía en el suelo. El caso es que tras recuperarse un poco agarró una botella de lejía y le echó un chorro al prenda en los ojos. Mi colega se quedó con el apodo y al nota lo mismo le arregló el futuro, no por dejarlo cegato, sino porque el pavo entró en la ONCE y dicen que todavía va por ahí vendiendo cupones, pero en otro barrio. Jamás volvió al nuestro.

El Lejía tenía otras opciones para cambiar su vida, claro, siempre las hay. Pero necesitaba una opción que fuera tela de gore, un sitio en el que le machacaran a tope y tuviera que aprender disciplina, así que no se lo pensó dos veces. Yo creo recordar que me di unos cuantos bucos más, no sabría precisar, pero finalmente pasé de la mierda del jaco. Vale, me convertí en un borracho, pero eso comparado con el caballo era un mal menor. Trabajé de albañil, de camarero, de camello, de chulo, de basurero, de pintor, de portero, de cristalero, de conductor, de heladero, de panadero, de pocero, de conductor, de electricista, de jardinero…, hasta que mi cuerpo dijo basta. Llega un momento en que un alcohólico no puede currar más. Así que ahora me dedico a tomarla en la barra de un bar de esos que destilan un sabor antiguo: nada de lucecitas de colores y música moderna de los cojones. Nada de comida, solo priva: ideal para borrachos. Además está al lado de mi keli, un agujero infecto que comparto con mi vieja. Entre su pensión y la ayuda que me dan a mí vamos tirando. El dueño del bar es el Chino, un chavalote que tiene y ha corrido lo suyo, pero un aprendiz al lado del Lejía y de mí. Yo solo tengo el conocimiento justo para echar la hora siguiente, y a veces ni eso. Y el Lejía…, al Lejía hace la pila de tacos que no lo veo.

El bareto se llama «El Candil», no porque dé luz a nada ni a nadie. Es porque el viejo del Chino, anterior propietario del bar, colgó uno que heredó de su viejo en la pared principal. Allí sigue muerto de la risa, con más mugre que el palo del gallinero. Normalmente en el bar estoy yo, en el rincón del palo corto de la ele que hace la barra, y otros borrachos de diversa catadura que pululan por allí todos los días sin dar importancia al montón de basura del que se componen nuestras vidas. En El Candil nunca pasa nada, aunque decir esto pueda ser una equivocación del carajo. No pasa nada que se salga de lo corriente, pese a que lo corriente en el garito no signifique lo mismo que en cualquier otra parte. De hecho, cualquier persona normal fliparía con cualquiera de los días cotidianos en el bar, pero nosotros ya estábamos acostumbrados a nuestros rutinarios días esquizo-paranoicos, y que no nos los quitaran, porque mataríamos por ellos. Son nuestra ancla, lo que nos hace estar todavía agarrados al mundo, aunque estuviéramos más seguros agarrados a la barandilla de uno de los coches de una moderna montaña rusa, pero la verdad, nos importa una mierda.

En el bareto nunca pasa nada que se salga de lo anormal, sería más apropiado decir, por eso cuando entró el Lejía, se sentó a mi lado y pidió una birra, todos, independientemente de sus conversaciones de chalados, volvieron la cabeza, y eso era mucho más de lo que se le podía pedir a uno de esos días nuestros jodidamente rutinarios. La cosa duró un par de segundos, tampoco la peña estaba para fijarse en una única movida mucho más allá de esos dos segundos. Eso ya era un esfuerzo intelectual de la hostia. «Déficit de atención» creo que lo llaman ahora los modernos. Me resultó curioso que mi colega pidiera primero la birra y luego me saludara. Pero qué coño, yo habría hecho lo mismo. No es lo mismo saludar con las manos vacías que con una birra en la mano, dónde va a parar.

—Qué hay, Tijeras.

—Coño, Lejía.

Si alguien hubiera esperado más efusividad después de tantos años sería porque no sabe que en el barrio, la efusividad, la alegría y todas las demás mierdas se fueron filtrando lentamente por las rendijas de las alcantarillas. En el barrio, a estas alturas de la peli, estábamos bien surtidos, pero de otras cosas, como tristeza, miseria y tedio, por citar solo unas pocas. Yo era el Tijeras por razones parecidas a las que mi colega era el Lejía. Sobran las explicaciones.

El Lejía había cambiado. Tenía el careto más curtido. Estaba chupado, pero fibroso, el cabronazo. Llevaba vaqueros, zapatillas deportivas blancas y una camiseta verde con el escudo de la Legión. El pelo estaba rapado casi al cero, con varias cicatrices en la calva, y los brazos sin un solo milímetro de piel sin tatuar. El nota habría dado miedo en un callejón oscuro, pero también en uno iluminado. Su cara de chalado era de manual. Claro que mis pintas no eran mucho mejores. Cuatro pelos mal peinados en la cabeza y la misma ropa más o menos, aunque mi camiseta no llevaba impreso ningún escudo, solo era una vieja camiseta amarilla sucia y descolorida. Ambos apestábamos. Yo a alcohol y él a un aroma rancio, mezcla de suciedad y tiempo desperdiciado. Dos tipos altos, eso sí, pero tampoco para fichar por la NBA. Dos tipos con la cuarentena sobrepasada, dos tipos que habíamos sobrepasado muchas cosas además de cierta edad. Pero ahí estábamos, en la barra de El Candil, mejor o peor, más bien lo segundo, porque el resto de nuestros antiguos colegas estaban muertos. Bueno, miento, de los que parábamos de fijo todavía queda uno que está en el trullo. Creo, porque muy bien de salud no andaba hace…, no me acuerdo.

—¿Siempre bebes la birra a palo seco?

Yo sabía que no se refería a tomar la birra con un plato de patatas fritas o alguna mierda por el estilo.

—Depende. Sobre todo de la pasta que tenga.

—Hombre, para unos chupitos ya tengo.

—¡Chinooooo! Unos chupitos de segoviano.

—¿DYC? —preguntó el capullo, como si Segovia fuera la puta Escocia y fabricaran varias marcas de whisky.

—Se parece al whisky, lleva alcohol y es más barato que cualquier otra mierda de importación.

—Bueno, venga, no vamos a tirar la casa por la ventana el primer día.

El solitario estaba a unos cinco metros de nosotros. Calculé que le faltaba un cuarto de hora para empezar a hablar con su vaso de birra. Siempre iba solo, no se metía con nadie. Llegaba cuando se abría y se iba cuando se cerraba el bar. De vez en cuando hacía algún comentario, pero sin extenderse nunca en nada, como si ahorrara las palabras para decírselas a su vaso.

Después de brindar, nos trincamos los chupitos de un trago. El Lejía pidió otros dos. Descansaron sobre la barra un tiempo mientras nos bebíamos las birras. Era una tranquilidad saber que estaban ahí, como dos buenos colegas cuando los necesitas.

—¿De permiso?

El Lejía levantó la vista y miró el candil con la satisfacción de saber que siempre había estado ahí y de que seguiría estando ahí por los siglos de los siglos. Amén.

—Licencia, tronco.

—No me jodas… ¿Y ahora qué vas a hacer?

—Tomarme la birra y el whisky.

—Bueno, es una opción como otra cualquiera.

—Exacto.

Un poco más allá del solitario estaban el Humphrey y su piba, la Tacones. Conversaban animadamente, como siempre. No sabían estar callados. Eran capaces de hablar de la capa de ozono, pasar rápidamente a criticar la pérdida de poder adquisitivo de no sé qué colectivo y terminar charlando de los aceleradores de partículas. Sin embargo, no hablaban mucho con los demás, como si temieran que les robaran sus conocimientos. También abrían y cerraban el bar. Eran alcohólicos, pero todavía estaban lejos de saberlo.

—Y cómo te ha dao por licenciarte, tronco.

—¿Te doy pelos y señales o te vale con la contestación corta?

—Prueba con la corta —le dije. La verdad, no me apetecía escuchar ningún rollo chungo.

—Hasta los huevos, tronco, hasta los huevos.

No hacía falta más. En materia de «estar hasta los huevos» los dos éramos expertos. A veces pienso que ya lo estábamos al nacer. Fue curioso. Ambos agarramos a la vez los chupitos, nos los llevamos a los labios y los liquidamos de un trago. Ahora fui yo el que pedí otros dos. El Lejía pidió dos birras más. El Chino las sirvió con toda la parsimonia del mundo y volvió a lo suyo, que básicamente era limpiar vasos ya limpios con el trapo sucio que le colgaba de la cintura. De pronto nos miró y cayó en la cuenta de que el Lejía era el Lejía. Eran muchos años. La peña cambia. El Chino se acercó.

—Coño, Lejía.

—Qué hay, tronco.

Se estrecharon las manos. El Chino volvió a los vasos y el Lejía siguió mirando el candil con la mirada perdida. Sacó un paquete de Winston sin desviar ni un milímetro la mirada y me ofreció un truja. Fumamos en silencio. En una de las mesas, cuatro viejos, el Matías y sus colegas, jugaban al mus. Si nombro al Matías y no digo nada de sus colegas es porque Matías es todo un personaje. Mi barrio siempre fue un barrio de chamarileros, peristas, mercheros, traficantes, chorizos y otros oficios más o menos respetables, pero ejercidos por gente que no son mucho de fiar y que a las primeras de cambio tiran de navaja o de algo peor. El Matías era de los pocos de su edad que había trabajado toda su vida honradamente, de peón de albañil. Un tipo tranquilo. Eso sí, cualquiera de los manguis del barrio que en un momento u otro se metieron con él lo pagó caro, porque al Matías a bruto y a su sentido de lo que era o no justo no le ganaba nadie. Al Matías le daban igual ocho que ochenta. Se había hostiado con la mitad de los chorizos. La otra mitad nunca se atrevió a meterse con él. Ahora era un vejete que cobraba su pensión de jubilación. En la partida no debía de haber tope de juegos o vacas porque siempre estaban ahí dándole a los naipes. Más allá del Humphrey y la Tacones, donde terminaba el palo largo de la ele de la barra, cinco borrachos del tipo Homer Simpson reían y voceaban. Creo que hablaban de fútbol, aunque se las apañaron para meter en la conversación a Podemos y a las movidas que había entre sus dirigentes, sin nombrarlos. Pero que, vamos, que tampoco había que tener un máster en la URJC, aunque fuera más falso que esos que se sacan algunos políticos por su jeta encantadora, para ver a quiénes se referían cuando citaban al Coletas y al Niñato.

—Tú, ¿qué tal?—me preguntó el Lejía.

—De puta pena, tronco.

—Como siempre, entonces.

—Ni de coña, tío. Esto de hacerse viejo es una mierda.

—Ser jóvenes tampoco fue una ganga, tronco.

—No, si ya. Pero…

—Ya…

—…

Había un tipo del colectivo Simpson que era menos hablarín, aunque daba sus charlas, casi siempre balbuceando. Era bajito, barrigón, calvo en lo alto de la cabeza, pero no de los lados. El pelo ensortijado le brincaba por encima de las orejas, remachadas ambas por dos patillas largas, gruesas, anárquicas. Privaba como si le fuera la vida en ello, y a lo mejor era así. Como casi siempre, en medio de la conversación, se desmayó. El Chino no movió ni un músculo de más, ninguno que no fuera necesario para seguir con su rutina de limpiar los vasos. Que el nota se cayera era lo normal, lo más normal del mundo: hostión y brecha en la frente. Vinieron los del SAMUR [o como se llamen ahora (SAMUR me molaba)], lo atendieron y se lo llevaron en camilla al hospital, ya digo, como siempre.

—Parece como si le pasara a menudo –dijo el Lejía sin dejar de mirar el candil. Un nota inteligente mi colega.

—Claro, le pasa siempre. Y otro día se cae otro, y al siguiente el de al lao.

—Un día no se levantará.

—Quién sabe, tío. Lo mismo la palmamos nosotros y el nota sigue por aquí privando con sus colegas y perdiendo el poco conocimiento que le queda cada dos por tres.

—Vete a saber.

—¿Birra y chupito?

—Dabuten.

2

A la mañana siguiente me encontré con el Cabezón, un nota con el que coincidí en primero de Efepé hace la pila de años. Nos conocimos en unas pellas esnifando pegamento. No pasamos de primero, pero nos esnifamos una barbaridad de botes de Novoprem. Hacía tiempo que no lo veía. Después de conocernos en el instituto cada uno habíamos tirado por nuestro lado. Un hola por aquí, una caña por allá, un curro de poca monta…, y poco más. La ayuda de cuatrocientos pavos que percibía del Estado no daba para mucho y tenía que hacer chanchullos para buscarme la vida. El Cabe también hacía cosas, básicamente palos, y yo, muy de vez en cuando, le había ayudado, solo para ir tirando. Pero yo solo hacía cosas de infraestructura, no me implicaba directamente en los palos. El Cabe era un buen tipo, a pesar de todo, sin ninguna vocación de gángster. Me lo encontré en el parque. Bueno, más bien me encontró él a mí, sabedor de que le podía ayudar.

—Ese Tije.

—Hay, Cabe.

—¿Qué es de tu vida?

—Pues ya ves, tronco, de puta pena, como siempre.

—Ya será menos.

—Cuando te digo de puta pena me quedo corto, colega. Pero no me quejo. ¿Y tú?

—Pues ya ves, buscándome la vida, como siempre.

Sacó un par de yonquilatas de una bolsa del súper, fresquitas, muy apetecibles. Las abrimos. Yo me encendí un truja y él se hizo un peta. Le dio cuatro caladas y me lo pasó.

—Qué va, tronco, si me fumo eso me quedo sobao.

—Dabuten, to pa mí —sonrió—. Oye, que te estaba buscando para una movi, lo mismo te interesa.

—Dispara.

—Es que mis colegas y yo estamos pensando en un palo.

—Yo no doy palos, tronco, ya sabes que estoy retirao.

—Ya, pero no es eso. Nos hace falta un carro.

—Ah…

—El palo va a ser en…

—Eh, para, para. No quiero saber na, tronco. Ni dónde es el palo ni con quién lo vas a dar. Nada. Si quieres el carro, eso ya es otra cosa. Parece mentira, que ya hemos hecho muchos desfiles tú y yo.

—Vale, vale. Sí. Había pensao en ti para que nos suministres el carro.

—¿Cuándo lo queréis?

—¿Podría ser hoy?

—Joder, tronco. Podías avisar con un poco más de tiempo.

—Ya lo sé. Es que íbamos a dar el palo más adelante, pero ahora resulta que tiene que ser mañana. Mira, lo he hablao con mis colegas. Nos consigues un carro y lo llevas a una dirección. ¿Hacen trescientos pavos?

Joder que si hacían. Trescientos pavos por un buga estaba de puta madre.

—Solo es eso. Lo pillas y lo llevas a un sitio. Ya está.

Le dije que sí. El nota me dio una dirección que yo ya conocía y se piró. Le prometí que me pasaría a lo largo de la mañana. Y allí me quedé una hora o así, sentado en un banco del parque viendo el panorama y pensando cuál sería el mejor sitio para hacerme con el buga. Antiguamente habría que haber abierto uno, hacerle un puente y toda esa mierda. Ahora era mucho más fácil. El barrio había prosperado desde los viejos tiempos. Los abuelos cobraban sus pensiones, la peña curraba, más o menos, y los niños estaban tan pillados con las consolas que no les daba tiempo a tener malas ideas. Resultado: la gente iba por el barrio tela de confiada, como si no les pudiera pasar nada que se saliera de la rutina.

Apuré una segunda yonquilata que pillé en el chino, encendí un truja y me fui para la carretera de Vicálvaro. Allí había un estanco. El resto eran portales, un herbolario, una tienda de muebles y un chino. No había sucursales de banco de esas con cámaras por todos lados. Había coches aparcados en batería. Pillar un sitio era más difícil que que te tocara la primitiva. Normalmente la peña aparcaba en doble fila, compraban el vicio y se abrían. Algunos incluso dejaban el coche en marcha. Total, era entrar y salir. Y ahí entraba yo.

Estuve más de una hora esperando. Basta con que pienses algo y ese día no ocurre. Ley de Murphy. En fin, que tuve que echarle paciencia hasta que un pringao con un Clío me brindó la oportunidad que estaba esperando. Según entró en el estanco me monté en el carro y salí de allí cagando leches. El depósito de gasolina estaba lleno. El gilipollas llevaba en el loro a una de esas pibas de Operación Triunfo. Tardé en dar con el puto botoncito para apagar la música y tuve que escuchar a la piba hasta la calle Alcalá. Tela de desagradable.

Tardé una media hora en llegar a Paracuellos del Jarama y unos diez minutos más o menos en dar con la casa que me había dicho el Cabe. Llamé a la puerta metálica pintada de verde y mi colega la abrió de par en par. Daba a un patio de lo que era una antigua casa de labranza de los abuelos del Cabe en medio de la nada rodeada por una tapia de unos dos metros. Ideal para hacer cualquier movida sin que te molestaran. Entré con el Clío y lo aparqué en medio del patio.

—Dabuten, tronco —me dijo el Cabe.

Había dos colegas con él que yo conocía de vista, del barrio. Pensaba irme hasta el pueblo, pillar el autobús y volver para keli. Pero el Cabe sacó un cubo metálico lleno de hielo y birras y me dijo que me quedara. Soy del tipo de tíos que cambia de opinión fácilmente si hay alcohol de por medio. Así que me senté en una silla de tijera mugrienta al solecito, encendí un pitillo y me puse a mirar. En uno de los extremos del patio había una especie de cabina de pintura. Metieron el buga allí. El Cabe y sus dos colegas se pusieron unas mascarillas. Después engancharon una especie de taladradoras con unos discos de esos llenos de alambres, para lijar. En una media hora dejaron el carro hecho un cristo, del color del metal. Luego se quitaron las mascarillas y abrieron unas birras. Me pasaron un peta que pasé de él. Estuvimos charlando un rato de fútbol. Después, el Cabe y uno de los colegas empezaron a tapar faros, cristales y el resto de las partes del coche que no querían pintar con papeles de periódicos y cinta de carrocero. Aquello parecía el puto Bricomanía. El colega que estaba conmigo puso sobre la mesa unas rayas de farlopa de esas olímpicas.

—¿Tú quieres? —me preguntó.

—Mira, eso sí.

La farlopa me sacudiría un poco el moco que no era solo de birras. Yo necesito mis buenas tres copas de Chinchón de reglamento nada más levantarme y ya iba bastante puesto. El Cabe y su colega terminaron su curro y procedimos a esnifar las líneas. La farla era guapa. Noté que me despejaba instantáneamente. ¡Qué subidón!