Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

El Pirri pasa la mayoría de su tiempo en el bar del Julito, un ecosistema en el que el mismísimo Bukowski no habría desentonado, haciendo crucigramas y leyendo novelas negras que le proporciona su amigo el Cortecín, con el que mantiene una extraña amistad que se remonta a la infancia, y que terminó de bibliotecario y experto del género. En el antro también conviven el Perla, que trata de explicarle los misterios de la vida a su compinche el Araña, que quizá entiende bien la vida, pero es incapaz de entender a su amigo; y el Tijeras, que perdió a sus amigos en el último «trabajo». Además, también pasan allí las horas la Carmen, una falsa pitonisa que sobrevive cobrando a los demás por adivinar un futuro del que no tiene ni idea, y los sobrinos del Araña y sus brothers, las nuevas generaciones que las antiguas ya ni entienden. Un día, los vecinos de un inmueble cercano, hartos de pedir ayuda a la Policía, recurren al Perla para ver si él puede desalojar a los camellos de un narcopiso que han montado en su comunidad. El Perla, que sabe que contará con la ayuda del Araña, pedirá ayuda al Pirri, que intentará tomar una decisión consensuada con el Tijeras. A partir de aquí, la historia tomará un camino desconocido para todos. Paco Gómez Escribano regresa con su más genuino estilo planteando uno de los problemas que más afectan a los barrios: los narcopisos. A través de una de sus novelas con más fuerza narrativa te conquistará de forma que no querrás parar de leer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

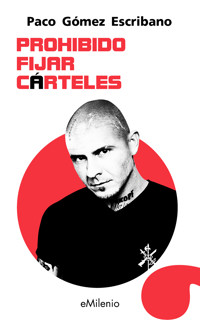

Paco Gómez Escribano es autor de diez novelas: El círculo alquímico (2011); Al otro lado (2012); Yonqui (2014); Lumpen (2015); Manguis (2016, premio Novelpol); #MadridPrisión (2017); Cuando gritan los muertos (2018, premios Ciudad de Santa Cruz, Negra y Mortal, y finalista del premio Hammett de la Semana Negra de Gijón y del premio Novelpol); Prohibido fijar cárteles (2019); 5 Jotas (2020, finalista del premio Novelpol, finalista del premio Pata Negra de la Universidad de Salamanca y finalista del premio Cartagena Negra); y ahora Narcopiso (2023). Con Yonqui entra de lleno en el género negro. Junto al resto, las novelas comprenden un viaje físico, literario y social por distintas épocas del barrio del propio autor, Canillejas, situado al este de Madrid, que se complementa con los poemarios Versografía maldita y La vereda de la derrota, de los que han dicho que son el reverso de su prosa. Es autor del ensayo aún inédito Curso de novela negra y policíaca. También ha participado en numerosas antologías colectivas de relatos y poemas, ha sido ponente en diversos foros e institutos públicos y centros de profesores y es profesor en Cursiva, impartiendo cursos de cómo escribir novelas de ficción criminal. Actualmente también imparte clases en un instituto público.

El Pirri pasa la mayoría de su tiempo en el bar del Julito, un ecosistema en el que el mismísimo Bukowski no habría desentonado, haciendo crucigramas y leyendo novelas negras que le proporciona su amigo el Cortecín, con el que mantiene una extraña amistad que se remonta a la infancia, y que terminó de bibliotecario y experto del género.

En el antro también conviven el Perla, que trata de explicarle los misterios de la vida a su compinche el Araña, que quizá entiende bien la vida, pero es incapaz de entender a su amigo; y el Tijeras, que perdió a sus amigos en el último «trabajo». Además, también pasan allí las horas la Carmen, una falsa pitonisa que sobrevive cobrando a los demás por adivinar un futuro del que no tiene ni idea, y los sobrinos del Araña y sus brothers, las nuevas generaciones que las antiguas ya ni entienden.

Un día, los vecinos de un inmueble cercano, hartos de pedir ayuda a la Policía, recurren al Perla para ver si él puede desalojar a los camellos de un narcopiso que han montado en su comunidad. El Perla, que sabe que contará con la ayuda del Araña, pedirá ayuda al Pirri, que intentará tomar una decisión consensuada con el Tijeras. A partir de aquí, la historia tomará un camino desconocido para todos.

Narcopiso

Narcopiso

PACO GÓMEZ ESCRIBANO

Primera edición: marzo de 2023

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2023, Paco Gómez Escribano

© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-19615-03-9

Código IBIC: FF

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Los acontecimientos y las condiciones de los años 20 y 30 constituyeron una causa que produjo el tipo de detective de Black Mask, de Hammett, que, a su vez, se convirtieron en la causa de determinadas actitudes que dieron lugar a conductas en esas dos mismas décadas. Esas narraciones suministraron no solo evasión de las condiciones de vida, sino también una crítica de esas condiciones. Proporcionaron simultáneamente sueños y pesadillas americanas.

DAVID MADDEN

Cuando todo está dicho y hecho, no existen «mis lectores», sólo innumerables individuos desconocidos, cada uno de los cuales me mide por su propio rasero y de cuyas intenciones no soy responsable. Ningún libro ha sido nunca responsable de nada. (Sófocles no se folló a la madre de nadie). La sensación de que esta actitud tiene que ser defendida en el mundo moderno me obsesiona.

ALEXANDER TROCCHI,El libro de Caín

Es indudable que se escribe una gran cantidad de hábiles reportajes disfrazados de novela, y que se continuarán escribiendo, pero en esencia creo que lo que falta es una cualidad emocional. Incluso cuando tratan de la muerte, y lo hacen a menudo, no son trágicos. Supongo que no es de extrañar. Una época que es incapaz de poesía es también incapaz de cualquier clase de literatura, exceptuando el talento de la decadencia. Los muchachos pueden decir cualquier cosa, sus escenas son casi tediosamente redondeadas, tienen todos los hechos y todas las respuestas, pero son hombrecitos que han olvidado cómo se reza. A medida que el mundo se hace más pequeño, las mentes de los hombres también se hacen más pequeñas, más compactas, y más vacías. Son las mentes mecánicas de la literatura.

RAYMOND CHANDLER

Por un instante se apoderó de él una náusea difusa mientras su mente se acercaba indefensa a la idea del suicidio. Se preparaba para afrontarlo, como si siempre hubiera sabido que eso era lo que le correspondía: voy a morir. ¿Por qué no ahora? Tenía frío y estaba mareado. Vamos a ver, ¿por qué no? ¿Para qué coño tengo que seguir viviendo?

Tenía la botella de whisky en la mano y la alzó, sosteniéndola ante los ojos. ¿Quiero más de esto? ¿Quiero otro trago? De repente, era muy importante saberlo. Si no quería un trago, no quería nada de nada, y si nada quería, más valía morirse. Porque ya estaba muerto.

DON CARPENTER,Dura la lluvia que cae

1

Desde que tuve el primer ramalazo de conocimiento supe que lo que más me molaba era ponerme: tabaco, priva, pirulas, ácidos, perico, caballo…, lo que fuera. Fue bonito, tengo que reconocerlo. Hasta que me di cuenta de que era un jodido adicto a todo. No me percaté de ello un día, así como quien chasquea los dedos, claro. Entre pedo y pedo, los momentos introspectivos (palabreja de los huevos) de reflexión eran mínimos. Me fui coscando poco a poco. Mis pensamientos eran tan rápidos como los andares de una tortuga vieja. Darme cuenta no me sirvió de mucho, la verdad. Pasé de ser un politoxicómano inconsciente a ser un drogata muy consciente de lo que era, colgado a unos vicios muy difíciles de erradicar, para qué coño vamos a engañarnos a estas alturas. Los médicos y los maderos me acojonaron varias veces, pero yo era cabezón, un chaval de vocaciones firmes. Las que me quitaron de la mayoría de vicios fueron la edad y la consiguiente pereza de ir de acá para allá tratando con camellos que ni eran siempre los mismos ni los encontrabas en los mismos sitios; vamos, un verdadero coñazo. Y la pasta, claro. Cuando era un yonqui de mierda, joven y sin pizca de cerebro, no me importaba demasiado sacar unos pavos de donde pudiera, ya fuera un palo de más o menos envergadura o unos cuantos tangues o estafas de poca monta. Un coñazo de la hostia lleno de inconvenientes, la esclavitud moderna. Lo peor era lo del caballo y los putos monos a deshoras; cuando menos te lo esperabas, comerte el tarro para tener un chute preparado para ponértelo por las mañanas porque si no era imposible agacharte para atarte los cordones de las zapatillas. Pero, claro, la mayoría de las veces me acostaba tan moco que se me olvidaba ser un yonqui preventivo. Y, qué coño, que si tenías el mono en plena noche, a ver quién era el guapo que guardaba el pico para la mañana siguiente. Te lo ponías y a tomar por culo, mañana Dios diría. Una mierda como un campo de fútbol de grande.

Como iba diciendo, la pereza, la falta de pelas y una voluntad férrea del carajo hicieron que fuera abandonando los vicios mayores. Casi todos mis colegas la palmaron o se pudren en el trullo, el camino lógico y fácil. Pero a mí no me cogían, siempre fui escurridizo de la hostia, y tampoco la palmaba. A veces pensé que tenía un gen o algo que me protegía de todas las movidas chungas.

Para mí, estar sobrio era un suplicio de cojones. Así que aprendí a ser un bebedor, al estilo de los de la generación anterior. Son todo comodidades. La priva se compra en los supermercados, en las gasolineras, en los chinos, en las bodegas, en los bares…, hasta te traen priva por internet a casa si no te apetece moverte. Te pone y es legal, te ahorras los problemas con los maderos. Y el tabaco se compra en los estancos y en los bares. Vale, una fiesta de priva no es lo mismo que una fiesta de caballo, pero tengo cincuenta tacos, y todo tiene una edad, y yo, según parece, a pesar de que me habría gustado palmarla y acabar con toda esta mierda, tengo un instinto de supervivencia que nunca vi en mis colegas, que supongo que es lo mismo que decir que soy un poco cobarde, porque resulta que a la hora de la verdad no quiero morirme. Ya me vale.

Antes de ser un puto adicto de los huevos tuve una niñez, claro, como todo el mundo. Pero ya entonces creo que huía de la realidad. En mi casa había noveluchas del Oeste, de guerra y policíacas. Las de gánsteres, o como se diga, eran las que más me gustaban. ¿Sería un adelanto de lo que más tarde me vi obligado a hacer por culpa del caballo? Pues lo mismo. El caso es que mi viejo me llevaba al garito del Cortezo. Era un sitio mal iluminado. Tenía tres armarios llenos de esas novelas. No tenía morro, el pavo: le llevabas dos y te las cambiaba por una, y si llevabas una, te la cambiaba por otra y tenías que pagar suplemento. Si no llevabas ninguna, te cobraba lo que le salía de los cojones. El Cortezo, además, rellenaba mecheros Bic, que no eran recargables, pero el nota se las apañaba. Le dabas uno vacío y cinco duros y te daba uno lleno. También vendía tabaco suelto y ponía vinos y birras sobre una barra de medio metro. Y de aperitivo, siempre cortezas, rancias y malolientes. Recuerdo que olía a miseria y a tiempos peores, y a sudor y a vino peleón. Su hijo era el Cortecín, claro, un chavalillo tres o cuatro años más pequeño que yo. Le pasaba algo en las piernas, no sé el qué. Andaba, pero se le doblaban un poco, componiendo unos andares algo cómicos. Algunos niños lo insultaban y le tiraban piedras, y entonces el Cortezo salía del antro disparando con una escopeta de perdigones y dando berridos. El crío se llevaba bien conmigo, siempre me sonreía. A lo mejor era porque yo hablaba con él y lo trataba como a cualquier otro crío. Ayudaba a su viejo a ordenar las noveluchas y me recomendaba muchas de algunos autores que con los años se convertirían en clásicos. Llegué a saber un huevo. Hasta que cogí el camino equivocado y todo aquello quedó flotando en el aire como pavesas que acaban por desintegrarse. El garito terminó por chapar, yo me convertí en un jodido delincuente y no supe más de la familia. Hasta que dejé el caballo y un día me acerqué por la biblioteca del barrio para intentar rellenar mi tiempo con la afición que tuve de crío. ¿Y quién era el bibliotecario? Allí estaba el Cortecín de los cojones, con veinte años más, con las piernas de chicle, como cuando era pequeño, pero con la misma sonrisa. Nos saludamos y nos contamos nuestras vidas. Nuestros viejos habían palmado y él había estudiado Biblioteconomía y había aprobado las oposiciones. Desde entonces me sigue recomendando novelas negras. Pasamos de Chandler, Goodis o Burnett a Lehane, Craig Russell o Mankell. Si de pequeño sabía latín, ahora era un puto erudito de los cojones que me tomó por una especie de alumno. No solo me recomendaba novelas de los fondos de la biblioteca, sino que me traía ejemplares suyos, me los prestaba y charlábamos. Aún lo seguimos haciendo. A mí no me interesaba tanto saber de autores y de géneros (también había subgéneros, hay que joderse). Yo quería simplemente leer y rellenar un tiempo que me caía encima como una puta losa. Pero como tampoco tenía muchas cosas que hacer, lo escuchaba y, curiosamente, aprendía. ¿De qué me valía? De nada. Pero tampoco me vale de nada leer el periódico, hacer crucigramas o estar bebiendo sin parar mirando el techo.

Yo solía salir del barrio pocas veces al año. Una al Rastro, para comprarme ropa cómoda y barata, de segunda mano. Me daba igual una chaqueta militar con la bandera de Alemania que unos pantalones gastados de campana. Algún que otro día al año me daba un pingüi por el Retiro, y me quedaba mirando el lago mientras fumaba y bebía unos botes de birra del chino, supongo que imaginando que estaba en un puto fiordo noruego o en alguna playa perdida.

Aquel día me levanté con una resaca más leve y con un ánimo extrañamente…, a ver, no optimista, pero algo menos pesimista. Así que pensé en hacer una de esas escasas salidas del barrio y decidí irme al centro, de recolecta, a por novelas y a por crucigramas. Filé por la Cuesta de Moyano desde Alfonso XII y bajé hasta Atocha con las manos en los bolsillos y mis ilusiones fulminadas, porque la mitad de los puestos estaban cerrados y por el poco género que había, cabreado como una mona. Con lo que me costaba pillar el metro, arrancar, abandonar la monotonía de los días en el garito del Julito, e iba a resultar que tendría que volver o apañarme con las miserias de la biblioteca, que últimamente solo traían best sellers y bazofia. Al final tendría que recurrir al Cortecín, como siempre. Pero es que me gustaba cotillear los puestos y encontrarme con alguna sorpresa; en fin… Miré el reloj del teléfono móvil. Era pronto, lo mismo si esperaba un poco…

Crucé el paseo del Prado y, menos chinos, había de todo. El McDonald’s, las cafeterías con sus terrazas para pijos, heladerías… Menos mal que tengo algo así como un radar y, después de andar un rato, me topé con uno y pillé un par de yonquilatas. Abrí una y me guardé la otra en el bolsillo. Con la tontería, eran las once y media. Los rayos del sol empezaban a calentar un poco. Un viejo tocaba el violín mientras su mujer pasaba la gorra. Un nota con un sucio disfraz de pokemon daba saltitos e intentaba atraer la atención de los niños, pero los asustaba. El disfraz, ya digo, tenía más mierda que el palo de un gallinero, llevaba unas mallas amarillas rotas y zapatos con las suelas despegadas. Más adelante, una panda de africanos con sus cosas amontonadas en las mantas, cerradas a modo de saco, corría sin rumbo fijo en busca de otra esquina en donde no los molestaran los municipales, a los que me encontré de frente, caminando, hablando de sus cosas, sin coscarse de qué iba la vaina porque a los negros les habían dado el agua mucho antes. Me crucé con guiris que se hacían selfis. Dos inglesas le pasaron su móvil a una piba para que les hiciera una foto. Mientras encuadraba, se fue alejando de espaldas. Después se dio la vuelta y echó a correr, como en una novela de Ameixeiras. Hale, un smartphone más que iría a parar al mercado negro. Las guiris gritaban como si las estuvieran apaleando, como si quedarse sin el móvil fuera una desgracia imposible de superar.

De vuelta a la Cuesta de Moyano me encendí un cigarro y eché el bote vacío a una papelera. El dueño de un puesto levantaba el cierre de la caseta con menos espíritu que un yonqui recién chutado, como si estuviera allí porque no podía estar en otro sitio. El panorama no era mucho mejor que antes. Volví a subir la cuesta, abrí el otro bote y volví a bajar dispuesto a marcharme. Aquello parecía un cementerio de libreros, nada comparado con la vida que había allí veinte años atrás, cuando no se podía ni andar. A mitad de camino vi un corro rodeando a un viejo librero que abría cajas. Sacaba libros, los depositaba en la acera y la peña de alrededor los iba mirando y manoseando. Me sumé al corro. Algunos libros ni llegaban al suelo. Un tipo de los que había por allí decía «¡Este pa mí!» e iba arrinconando los libros contra el tronco de un árbol. El pavo los vendía a un euro, daba igual que fuera un tomo de una enciclopedia antigua, un mapa de calles de Madrid o una novelucha. Probablemente habría comprado los libros al peso. Cuando volví a Atocha con una sonrisilla colgando de mi careto, llevaba una bolsa con dos de Thompson, una de Westlake, dos de Burnett, tres de Vachss, cuatro de Pedrolo, tres de Juan Madrid, dos de Ibáñez, uno de Miguel Agustí, una de Ken Bruen, cuatro de González Ledesma, una rareza de Izzo, dos de Himes, una primera edición de La estrategia del pequinés, un ejemplar de Manguis, dos de Goodis, dos de Lawrence Block y tres de Mosley. Un botín considerable si tenemos en cuenta las perspectivas nefastas con las que empecé la rula por las casetas. Además, regateando con el viejo, me dejó cuatro a medio pavo. Dabuten.

Para celebrarlo, me pillé otras dos yonquilatas y puse proa a Lavapiés. Yo paré por la zona en mis tiempos, cuando el ambiente era castizo y, más tarde, jipi. No digo que la zona ahora no mole, no tengo ni puta idea, simplemente es distinta, como si fuera una sucursal pobre de la ONU, y un índice de delitos que flipas. Pasé por al lado de la calle Calvario y se me pasó por la cabeza hacer una visita a mi hermana, que vivía en un apartamento allí, pero me dio pereza, la maldita pereza. Mi hermana había hecho carrera de puta. Estaba buena, sin exagerar, o a lo mejor sí que estaba buena, pero como es mi hermana nunca la he visto como si fuera una piba; en fin, que mantenerse lejos del caballo cuando la mayoría de lumis españolas estaban enganchadas le dio cierto caché. Ya tenía mi edad, más o menos, y cada vez era más raro que currara: viejos que eran clientes fijos o jóvenes a los que les daba morbo follar con una vieja (vieja según ellos, que los niñatos son muy cabrones), que de todo hay. A la Conchi tampoco le hacía falta ya follar todos los días, tenía unos ahorros, y se dedicaba más bien a concertar citas con putas jóvenes que curraban para ella. Una madame telemática o algo así. Al menos eso era lo que me contaba cuando hablábamos por teléfono. El caso es que pensé que sería mejor llamarla cualquier otro día.

Pasé de largo, pensando en pillar libros de crucigramas. Lo de los crucigramas es chungo. Los buenos librillos valen caros y los baratos son una ful. Te preguntan cosas como «quién descubrió América» o «cómo se llama Cristiano Ronaldo», y yo ya tengo mi nivel. Así que siempre recurría a las tiendas de segunda mano. Por eso me puse a escarbar en el sótano de una tienda regentada por un viejo en la calle León después de pasar por otras dos sin que me convenciera nada. Por cinco pavos me llevé diez librillos de los antiguos de Cisne y otros cuantos de Yayo, marcados respectivamente al precio de cuatro y ocho pesetas, y dos algo más tochos por tres pavos cada uno. La mañana había sido jodidamente productiva. Tuve que mear entre dos coches en la calle Amparo, ante miradas recriminatorias y algún que otro grito de «¡Guarro!» y «¿No le da vergüenza…?». No, si yo lo entiendo, pero a ver quién es el guapo que aguanta sin mear con cuatro yonquilatas entre pecho y espalda. Ahhh… ¡Tiempos aquellos de urinarios públicos!

La Puerta del Sol estaba petada: guiris y peña de provincias intentaban caminar entre mimos, ratones Mickey, pokemons más sofisticados que el de Atocha y hombres estatua. Avancé a duras penas, doblé por Espoz y Mina y paré un poco. No es que me ocurriera nada grave, pero ya hacía años que cuando salía del barrio me daba ansiedad. Era una sensación extraña, como si en el barrio me sintiera protegido (¿de qué?, ni puta idea). Cuando se me pasó el mal rollo, seguí caminando. La idea era tomar una ración en Las Bravas y una birra, qué remedio, aunque la caña valiera tres veces más que un bote en un chino. Fui a la original, a la del Callejón del Gato. No por nada, las demás de los alrededores (porque ahora funciona en plan franquicia) ponen los mismos platos, igual de ricos. Si voy a la original es porque me la enseñó mi viejo. En ese callejón, además de haber una placa dedicada a Valle Inclán, que menudo pájaro debía de ser, estaba mi dentista cuando era chinorri. Mi padre curró toda su vida en una fábrica, de esas que tenían servicio médico. Y el doctor Guadalupe, que era un cachondo, tenía allí su consulta de odontología. Y mi viejo, que lo mismo intimaba con los mozos que con los médicos que con el director, era colega suyo y le hacía descuento. Si me sacaban un diente tocaba joderse, mi viejo se apretaba su caña y su ración de bravas. Si no me sacaban nada, mi viejo me invitaba a un mosto y compartía la ración conmigo. Un personaje, mi viejo, que no voy a describir ahora, baste decir que era un tipo que tenía todas las características de Marlowe, Spade, Hammer y Jack Taylor juntos, todo un mérito teniendo en cuenta que no tenía ni puta idea de quiénes eran Chandler, Hammett, Spillane o Bruen. Me encendí un truja debajo de la placa de Valle Inclán, invadido por una ráfaga de nostalgia y romanticismo y el recuerdo del viejo, fallecido hacía ya una década (¿o eran dos?). De reojo miré los precios, no fuera a ser que me tocara hacer un simpa; no estaba dispuesto, aquí no, porque para mí el garito era un templo. Calculé que me quedaba para un doble de birra, una ración, una yonquilata para el camino y ya si eso me colaba en el metro. Salí de allí un cuarto de hora después con una sonrisa de oreja a oreja y con un peculiar regusto a picante. Esas bravas son únicas.

Encendí un truja y pillé una yonquilata en el comestibles de la esquina, que tiene más años que Matusalén. Y si hubiera tenido más pasta me habría hecho con una bolsa de esas botellitas pequeñas que venden allí, de esas de whisky, vodka, ginebra, etcétera. Pero la realidad es lo que tiene. Todavía me eché otro pitillo mientras apuraba la yonquilata en la misma boca del metro, viendo a la peña hacer cola para comprar su iPhone último modelo (algunos llevaban allí toda la noche, que hay que joderse), mirando cómo otros compraban helados de sabores extrañísimos o cómo algunos otros entraban y salían de tiendas hípster flipando con las cervezas artesanas de chocolate y otros sabores que, joder, ojalá no se pusieran de moda. No solo era pereza, lo de venir al centro, quiero decir. Era que yo buscaba un Madrid ya desaparecido, lo que me hacía pensar que yo había envejecido demasiado, milagrosamente, dados mis antecedentes. Yo no había muerto, pero mis recuerdos, la materia de la que estaban hechos, estaban más muertos que Camarón y Pepe Risi juntos.

Después entré al tubo y me salté los tornos, que casi me la pego con las bolsas y tal. Ya en el vagón, intenté leer una de las de Pedrolo, pero el moco ya era considerable y me quedé sopas. Qué desastre.

En el barrio, dos calles más allá de la mía, dos pibas con pintas de no ser oficinistas ni amas de casa se estaban peleando, agarrándose por los pelos. Unos tipos que no tenían pintas de ser peluqueros, fontaneros o ejecutivos las jaleaban. Todos llevaban botes de cerveza en las manos. Otras dos tías zarandeaban a un tipo con pinta de chulo en horas bajas justo enfrente de un bar en el que dos días antes habían matado a un nota con un destornillador. Todo ocurría alrededor de un narcopiso, como los llamaban ahora, una vivienda okupada solo para pasar droga. Me encontré con el sobrino del Araña, uno de los parroquianos del Julito, un niñato que se había comido varios meses de trena de preventivo por posesión. Sonreía, como si en vez de venir de Alcalá Meco viniera de una guerra en la que hubiera sido un héroe. Sus colegas le iban saliendo al encuentro y lo felicitaban, el puto mundo al revés. Joder, después de años de relativa tranquilidad, el barrio se estaba yendo otra vez al carajo. Volvía a estar allí, después de la rula por el centro. Y eso que, con el moco, casi me paso la estación de metro de Canillejas.

2

—Vale, tío, soy expolitoxicómano, un jodido borracho que no ha conseguido nada en la vida. Pero si he ido de fracaso en fracaso ha sido porque era la única forma de conocerme a mí mismo. Todavía estoy en ello. Esto y nada más que esto es lo único que me ha interesado desde que tengo uso de razón.

—Pero ¿qué coño es esto? ¿Una puta canción de Extremoduro? Tronco, cuando te pones así, a largar frases de las tuyas, no hay quien se cosque.

—Da igual, no quiero que me entiendas, no me entiendo ni yo. A lo mejor es este puto calor de los cojones.

—Te he escuchado desbarrar de esa forma en pleno invierno. Y cuando lo haces no es por el puto calor. Cuando lo haces es porque te estás comiendo la pelota. ¿Te pasa algo?

—Ya te lo he dicho. El jodido calor. Hace un calor que te pasas. Peeeero…, estamos aquí en el bar, con nuestro aire acondicionado y con nuestro pedo. Imagina que no lleváramos esta vida y tuviéramos que ir con los niños, porque tendríamos niños, a comprarles un bañador o cualquier otra chorrada, y después pasar la tarde detrás de tu mujer viendo zapatos u otras mierdas por los escaparates de la calle Alcalá. Entonces, tronco, entonces sería cuando yo me pegaría un tiro, y no de farlopa.

—Pues mira, en eso sí que hemos acertao. Menudos viejos tendrían esos hijos que ni tú ni yo hemos tenido.

—Los hay peores.

—Claro. Pero habría que rebuscar mucho.

—O no, que gentuza hay por todos los lados.

—Ya. Oye, ¿tú estás seguro de que estás bien?

—Dabuten, tronco. Solo es el calor.

—¿Seguro? Tienes careto de haber visto un fantasma o algo parecido.

—Sí, joder, fantasmas he visto a montones, y no me refiero a todos estos que están apoyados en la barra bebiendo como si el mundo se acabara dentro de media hora. No. Cada noche se amontonan en mi habitación. Entran y salen de mis pesadillas como Pedro por su casa. Son gente del barrio que la palmaron por ser del barrio. Es como si me estuvieran diciendo que tenía que haberme ido con ellos, y compré el puto billete tantas veces que ni me acuerdo. ¿Tengo yo la culpa de que siempre se me escapara el jodido tren? No, pero sin embargo ahí están esos hijos de puta cada noche, con sus caretos de yonquis muertos en mi puta casa, como si fueran una banda de música dándome la bienvenida al infierno, a un puto infierno que ni ellos ni yo elegimos. ¿Qué te parece, tronco?

—Pues que me alegro de haber perdido ese tren, colega.

—Nos ha jodido, y yo. Aquí íbamos a estar…

—A veces me pregunto cuál fue el momento en el que empezaron a torcerse nuestras vidas.

—Eso es fácil, tío. Nuestras vidas estaban torcidas ya antes de nacer. Y ojo, que hemos tenido suerte. La podíamos haber palmado muchas veces, por varias razones. Ocasiones no nos han faltado.

—Y que lo digas, tronco. Mira esos que salieron el otro día por la tele. Se van al monte, se pierden y la palman. La peña tiene ideas de casquero.

—Ya lo ves. Una cosa te voy a decir.

—¿Lo qué?

—Que la economía de buenas ideas no ha venido con los recortes. Es hija de la avaricia de cabrones que están en sus mansiones y en sus yates y jamás asoman el morro ni por la tele. Y menos por el barrio, tío. Tienen un radar que les avisa de que si veo a uno lo crujo. Cierran colegios y hospitales y abren centros comerciales. ¿Cómo va a tener la peña buenas ideas?

—A veces no te entiendo, tío.

—Pues tampoco es tan difícil. Es solo que la precariedad de ideas y la relación calidad-precio de los pensamientos encerrados en el trullo de la miseria es lo que tiene a to’l mundo loco, tronco.

—Pues lo has terminado de arreglar. Mira, yo solo entiendo de las movidas que me rodean. Mi sobrino ha salido del trullo. Vale que es un puto gilipollas y que lo trincaron por pringao, pero es mi sobrino. Mi hermana está contenta y yo estoy contento. Eso me alegra. Ahora, la movida esa del narcopiso…, eso es mal rollo, tronco, porque el barrio estaba tranquilo hasta que han venido ellos. El otro día, un nota apuñalao y las putas, los drogatas y los chulos campando a sus anchas. Eso me jode. Me pone triste, colega.

—Tu puto sobrino es gilipollas, es verdad, pero es tu sangre, tronco, y él es esclavo de los tiempos que le han tocado vivir, a él y a sus colegas. En lo otro llevas razón. Este puto barrio nunca va a salir de la puta miseria. Cuando empieza a asomar la cabeza de entre la mugre para encontrar algo de normalidad, viene algo o alguien y lo vuelve a hundir. Son sus señas de identidad. Ese narcopiso es una bomba de relojería. ¿Podemos hacer algo tú y yo? Pues no lo sé, tronco. A lo menor sí, a lo mejor, no. Estoy hasta la polla de vivir en las putas alcantarillas. Pero es que probablemente yo soy un nota de vivir en alcantarillas. ¿Te coscas?

—Mira, hacemos una cosa. Si no me sueltas más cosas raras te invito a una birra.

—Dabuten.

El bar era uno de esos bares de las novelas de Bukowski, con sus borrachos, con sus fantasmas, con sus historias flotando entre el humo de los cigarrillos y el rastro de pensamientos perdidos que se habían quedado anclados entre las cuatro paredes del garito. Y allí estaban estos dos, el Perla y el Araña, siempre bebiendo, siempre charlando por los codos aunque no tuvieran nada de qué hablar. El Perla, con sus gotas de filosofía de bar, y el Araña, en su sencillez congénita, escuchando a su colega, preocupándose por él cuando nunca se había preocupado ni por él mismo. Dos chavales que estaban vivos de milagro, algo de lo que no podían presumir algunos de sus colegas y algunos de los míos. En libertad pero con más antecedentes que cualquier pandilla de gánsteres de aquellos de las películas en blanco y negro. Y si digo «chavales» es porque al lado de mí lo eran. El Perla, un nota espigado, rubio con ojos azules, demasiado guapo, demasiado borracho, con su estética de macarra trasnochado de los ochenta, y el Araña, su colega, su contrapunto, un tipo bajito con piernas de palillo, gafas de miope, ojos de besugo y su gorro de lana azul marino.

Estos años serán recordados por los pobres y los desheredados como una ruina. Que si el paro, que si la crisis…, pero la verdad es que cualquier año es malo para quien no tiene dónde caerse muerto. Y ellos, yo y el resto de los que habitábamos el garito éramos unos desgraciados. La vida no nos había tratado bien, lo que había hecho que no tuviéramos demasiado interés en ella, pero teníamos que sobrevivir, y no nos preguntábamos a menudo por los motivos. Solo el Perla, y solo a veces, intentaba encontrar una explicación con sus frases rebuscadas. Cada uno es como es. Yo pasaba el tiempo haciendo crucigramas o leyendo sentado a la mesa de siempre. La mesa siete, la llamaba, a pesar de que había solo cuatro. Pero era mi mesa, a ver si no la podía llamar como me saliera de los huevos.

Decir que el bar era decadente habría sido perpetrar un eufemismo con nocturnidad y alevosía, que nunca he sabido lo que es, pero me mola decirlo. Cualquier día la palabreja me sale en un crucigrama y me entero. El garito no se pintaba desde antes de que aquellos tipos que quedaron como salvadores de la patria redactaran la Constitución. Olía a desesperanza, a muerte prematura y a amoníaco, y a otros productos de esos que producen alérgicos a todo en serie. Julito, el camarero, era tan simpático como una perforadora de pozos. Por más que mandara a toda la clientela a tomar por culo con más frecuencia de lo recomendable, por más que les dijera en numerosas ocasiones que se fueran a otro bar, que lo dejaran en paz, que lo tenían hasta las mismísimas pelotas, allí se juntaban siempre los mismos, incluido yo, el tipo raro de los crucigramas y las novelas, un borracho más entre todos los clientes borrachos. Porque se trataba de eso, de beber y pasar la mañana o la tarde o la noche hasta el cierre. A que permaneciéramos allí ayudaba el hecho de que la priva era barata, a precio de bodega. O el Julito no había escuchado nunca hablar del ipecé y de sus fluctuaciones al alza o se la traía al pairo, que también podría ser. Algunas veces he pensado que bien podría ser que el pavo fuera uno de estos millonarios extravagantes que disfruta haciendo cosas raras. ¿Quién podía saberlo?

El Kilo se quedó colgado de los tripis. Desde bien joven había hecho oposiciones a borracho, con mucho ahínco. Ya con diez años se le podía ver por las calles del barrio portando su litro de cerveza y luciendo sonrisa, esa que no había podido arrebatarle jamás su vida de mierda. Entonces, a los litros se les denominaba «kilos», mucho antes de que los pijos acuñasen el término de «litrona» (hay que ser cutre para llamar «litrona» a un litro), de ahí el apodo del Kilo, que descubrió no mucho más tarde que con el ácido lisérgico podía estar veinticuatro horas partiéndose la caja. Una tarde, después de ver la peli de los Sex Pistols en el cine Covadonga, empezó a ver a la peña del vagón de metro con cabezas de marcianos, extraterrestres de una gran variedad étnica, como ha contado después mil veces. Se bajó acojonado en la siguiente estación, sudando y con el corazón petándole a mil por hora, pero apenas pudo avanzar por el andén por miedo a pisar a los cientos de enanitos que andaban por allí. Despertó tres días más tarde en el Alonso Vega con lesiones de olla irreversibles. Su salvación fue que pilló la época en que Felipe González daba una pensión a cualquiera, un poco después de aquellos tiempos de mítines en plazas de toros con autobuses y bocatas de mortadela gratis por agitar las banderas de plástico del PSOE.

—Hola, compadres —saludó el Kilo, estrechándoles las manos al Perla y al Araña. Siempre ejecutaba el mismo ritual—. ¿Podéis dejarme dos euros sesenta y cinco? Es para un paquete de tabaco y…

—¿Es que no hay capullos suficientes en el garito y en la calle para que te fijes en este y en mí? —preguntó el Araña, que si lo llamaban Araña era por algo.

El Kilo cobraba más pensión que lo que estos dos podían recaudar juntos algunos meses con sus trapis. Pero distribuir la pasta para todo el mes no era compatible con su afición a las máquinas tragaperras. Se le podía ver en cualquier bar a cualquier hora gastándose doscientos pavos o más de una sentada en busca de un premio que nunca llegaba. Por eso tenía que pedir, y la costumbre lo había convertido en sableador profesional. Cierto era que cuando cobraba solía saldar deudas. Cuando se acordaba.

—Os lo devuelvo cuando cobre la paga, es que como no tengo tarjeta y el banco está cerrao…

—Joder, Kilo, qué mal mientes —dijo el Perla—. Pero si te vi un día sacando pasta del cajero.

—Sí, pero se me perdió la tarjeta.

—Ya…