Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

Al Charli, un tipo duro con un pasado repleto de delitos y drogas y un presente sin futuro que compensa con alcohol y cigarrillos, le han dado un soplo. Como en otras ocasiones, busca al Banderines, su antiguo colega y compinche, con idéntico pasado, pero con un cociente intelectual que le ha servido para ejercer de cerebro en otros golpes. Esta vez, al Charli le va a costar convencer al Banderines, ya que se trata de robar jamones. Pero, tras confirmar que el botín no es nada desdeñable, accede. Para el atraco necesitarán un amplio elenco de expertos del crimen, así que mientras el Banderines planifica el golpe, el Charli irá pergeñando una banda de lo más pintoresca. Un golpe no es fácil de planear y el resultado puede ser imprevisible, pero un atraco así solo podía concebirlo Paco Gómez Escribano, un autor que conoce mejor que nadie los barrios periféricos y las personas más denostadas por la sociedad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Paco Gómez Escribano es Ingeniero Técnico Industrial en la rama de Electrónica e imparte clases de Formación Profesional en un instituto público de Madrid.

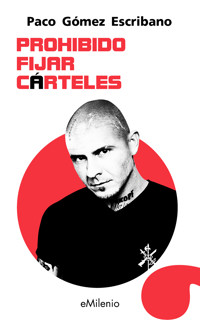

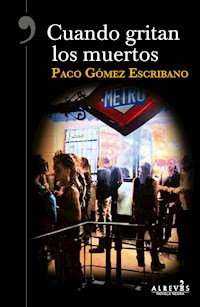

Sus poemas y relatos están publicados en diversas antologías, ya que ha sido finalista en distintos premios. Hasta ahora es autor de ocho novelas: El círculo alquímico (2011); Al otro lado (2012); Yonqui (2014); Lumpen (2015); Manguis (2016, premio Novelpol); #MadridPrisión (2017); Cuando gritan los muertos (2018, premios Ciudad de Santa Cruz, Negra y Mortal y finalista del premio Hammett de la Semana Negra de Gijón y del premio Novelpol) y Prohibido fijar cárteles (2019). Con Yonqui entra de lleno en el género negro. Junto al resto, las novelas comprenden un viaje físico, literario y social por distintas épocas del barrio del propio autor, Canillejas, situado al este de Madrid, que se complementa con el poemario Versografía maldita, del que han dicho que es el reverso de su prosa. 5 Jotas es su nueva novela. Paco y la editorial Alrevés vuelven con más fuerza que nunca al panorama noir.

Al Charli, un tipo duro con un pasado repleto de delitos y drogas y un presente sin futuro que compensa con alcohol y cigarrillos, le han dado un soplo. Como en otras ocasiones, busca al Banderines, su antiguo colega y compinche, con idéntico pasado, pero con un cociente intelectual que le ha servido para ejercer de cerebro en otros golpes.

Esta vez, al Charli le va a costar convencer al Banderines, ya que se trata de robar jamones. Pero, tras confirmar que el botín no es nada desdeñable, accede.

Para el atraco necesitarán un amplio elenco de expertos del crimen, así que mientras el Banderines planifica el golpe, el Charli irá pergeñando una banda de lo más pintoresca.

Un golpe no es fácil de planear y el resultado puede ser imprevisible, pero un atraco así solo podía concebirlo Paco Gómez Escribano, un autor que conoce mejor que nadie los barrios periféricos y las personas más denostadas por la sociedad.

5 Jotas

5 Jotas

PACO GÓMEZ ESCRIBANO

Primera edición: octubre del 2020

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2020, Paco Gómez Escribano

© de la presente edición, 2020, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-17847-50-0

Código IBIC: FF

Producción del ebook: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Ooooooh, yeah, ooh, yeah

Everythin’, everythin’, everytin’s gonna be alright this mornin’

ooh yeah, whoaw

now when I was a young boy, at the age of five

my mother said I was, gonna be the greatest man alive

but now I’m a man, way past 21

want you to believe me baby,

I had lot’s of fun

I’m a man.

MUDDY WATERS,

«Mannish boy»

Cuando amaneciera, ellos saldrían de casa de Bertha, cabizbajos; un lento desfile de chiquillos abandonando, alicaídos, el país de las vacaciones para regresar a las aulas donde el maestro, un demonio sin nombre, les enseñaba la misma y vieja lección, día tras día, inculcándoles la idea de que no valían lo más mínimo, que eran solo basura.

DAVID GOODIS,

La calle de los perdidos

Me sentaba en mi cuarto y me ponía histérico pensando en la salvaje e increíble historia que estaba escribiendo. Pero es que era solo para los franceses y ellos se creerían cualquier cosa de los americanos, blancos o negros, si era lo bastante perversa. Además, creía que lo que estaba escribiendo era realismo. Nunca se me ocurrió pensar que estaba escribiendo absurdo. El realismo y el absurdo son tan parecidos en la vida de los negros americanos que no se puede decir dónde está la diferencia.

CHESTER HIMES,

El absurdo de mi vida

1

—¡Dame otra birra, Félix!

—Marchando, Charli.

El Félix regenta el bar desde hace más años de los que puede recordar. Lo montó con el dinero de un atraco. Atracó un banco con sus colegas y le salió bien. Lo decoró de una forma muy transgresora para aquellos tiempos: paredes y barra de maderas sustraídas de un almacén, fotos de grupos de rock y guitarras eléctricas que colgaban de las paredes, todo un museo dedicado a Fender, Gibson e Ibanez. El garito llevaba abierto más de treinta años y estructuralmente era idéntico al bar del principio. Pero el paso de los años había dejado su huella tanto en las paredes y elementos decorativos como en la cara del Félix, que había pasado de lucir melena heavy metal a no tener ni un pelo en la cabeza, algo que intentaba paliar con una barba de esas que no sabes si es hípster o yihadista, que bromas ya tenía que aguantar el barman por parte de los parroquianos, en su mayoría exyonquis que cambiaron la aguja por la botella. Siguen con sus tendencias suicidas, pero es un suicidio más lento, más llevadero, aunque seguramente el Estado habría preferido que la palmaran de un mal pico, mucho más rápido que una hepatitis alimentada de birra y copas a lo largo de décadas. Se habrían ahorrado un buen puñado de pensiones y mucho dinero en pruebas médicas y medicinas.

Parece como si en el bar hubieran puesto una bomba y el Félix se hubiera limitado a barrer y pasar el plumero. La decoración sigue siendo llamativa a pesar del paso del tiempo, pero, con todo, lo más pintoresco es otra cosa. Hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo, un mal pico de caballo se llevó por delante a un colega del Félix, uno de los que lo acompañaron en el robo al banco. Tras el entierro, el Félix hizo que le confeccionaran una cinta de cuero negro de medio metro de larga con el nombre y los apellidos de su colega en letras doradas. Cuando la tuvo, la colgó en la pared, detrás de la barra, ocupando un lugar preferente dentro de toda la parafernalia rocanrolera. La gente en el barrio la fue palmando, bien de malos bucos, en tiroteos, de una mala puñalada, de sida, de cirrosis; en fin, de esas muertes que no pasan en otros sitios pero sí en el barrio. Los colegas de los muertos copiaron la idea del Félix, es decir, que por cada fiambre imprimían una cinta y se la llevaban al bar. Así que, aparte de las de los colegas muertos de uno de los bármanes más antiguos del barrio, allí se colgaban cintas de toda la gente que la había ido palmando por unas cosas o por otras. En la última auditoría realizada salieron ciento cincuenta y tres cintas, lo cual significaba que el censo del barrio había adelgazado un poco en las últimas décadas, y eso que allí no estaban todos los fiambres, ni mucho menos.

Pero no perdamos de vista al Charli, el tipo que acaba de pedir la enésima birra. Un hombre nacido en el barrio, casado, con críos y feliz o infelizmente divorciado, según se mire. Exyonqui, expolitoxicómano, afiliado a la botella, amigo de sus pocos amigos, buena gente, pero con un cerebro de mosquito, ha alternado sus años de existencia entre el barrio y algunas cárceles de la geografía española. Sin oficio conocido, desde bien joven le entró la vocación de apropiarse de bienes ajenos, de ahí su condición de expresidiario.

El Charli mira su tercio de cerveza Mahou como si fuera un hermano al que hay que cuidar para que no se junte con malas compañías. Lo hace con ojos ovejunos, con sus cuatro pelos sudados y alborotados y la moral por los suelos. Que su exmujer entre por la puerta como si fuera una locomotora del Ave hace que abra los ojos de par en par, como si estuviera viendo una aparición. El tercio cae al suelo desde lo alto de la mesa, pero curiosamente no se rompe, para alivio del Félix.

—¡Tú, desgraciao! ¡Es la última vez que te lo digo! ¡Como sigas sin pagarme vas a parar al juzgao, y luego a la cárcel, que pa estar aquí siempre sentao yo no sé pa qué te sueltan!

—Oye, tía, podríamos hablar esto en otro sitio, a solas, y no aquí delante de tol mundo.

El Félix, que con ese instinto que te da el oficio de camarero intuye tormenta, aprieta las cejas contra los párpados superiores.

—¡Eh, aquí movidas no! —dice.

Los borrachos habituales dejan sus tertulias y fijan sus ojos en la discusión. Algo así los saca de la dinámica diaria y lo mismo hasta ven una pelea, que siempre entretiene y evade de la rutina.

—¡Aquí no va a haber ninguna movida! —grita la exmujer del Charli—. ¡Aquí lo único que hay es un puto ultimátum! Y no me vengas con remilgos —dice mirando al Charli—, porque tol barrio sabe que has sío un mal marido y un mal padre. ¡Vergüenza te tenía que dar, que estoy yo criando a tus hijos y pagando la hipoteca! ¡Ay, ay, ay…! ¡Que me vas a matar a disgustos! —apostilla llorando, algo que al Charli todavía le toca el corazón.

—Pero tía, joder, no llores —dice el Charli—. Yo te juro por mis muertos que en cuanto pueda…

A pesar de los llantos, su exmujer da la impresión de haberse enfrentado a todos los problemas de la vida y haber salido airosa de todos ellos.

—¡Ay, ay, ay…! ¡De pena me voy a morir! —Se seca las lágrimas y se suena la nariz con un trozo de papel de cocina que le ha dado el Félix con tal de que la escena acabe cuanto antes—. Ahora —dice con entereza—, antes de palmarla, tú vas pal trullo, ¿me oyes? Pa Triana que vas, ¡por mis muertos!

Después se marcha dejando a su exmarido con un palmo de narices. Los borrachos, una vez concluido el espectáculo, miran unos segundos a su compañero de birras para ver si reacciona. Y reacciona echándoles vistazos fugaces, como si fuera un tigre mirando un antílope.

—Una palabra, solo una puta palabra —dice—, y le arranco la cabeza al que la diga, ¿estamos?

Uno a uno, giran sus cabezas y no tardan ni cinco segundos en volver a lo suyo.

—Pero ¿tú has visto la mala puta? —le dice al Félix.

—Ya, ya, pero yo no te cuento mi vida a ti, ¿a que no?

—Joder, Félix, tío. ¿Cuánto llevo yo parando aquí?

—¡Demasiao tiempo, coño, demasiao tiempo! Tanto que ya deberías saber que las movidas de cada uno se las tiene que comer cada uno. ¿Tú te imaginas que cada cliente me montara un show?

—Bueno, tío, pos perdona…

—¡Ni perdona ni hostias, que cualquier día chapo esto y os vais a comprar las birras a los chinos! ¡Será posible…!

—Ponme otro tercio, tío.

Un tipo de mediana edad que forma parte de un grupo situado al final del bar pierde el equilibrio, o el sentido, puede que las dos cosas. Cae desde lo alto del taburete que ocupa. Su cogote desciende en picado hacia el suelo aterrizando estruendosamente y, por si fuera poco, el taburete se le viene encima.

—¡Vicente, Vicente! —grita uno de sus colegas.

—Si es que no le tenemos que dejar que se ponga tan pedo, que ya tenemos tacos de más, coño —dice otro.

El primero de ellos lo zarandea. El segundo se pone a chillar al descubrir la sangre en el suelo. El Félix apunta con el sifón y le echa un chorro que le baña toda la cara y el pelo. Al cabo de un minuto, el tipo está diciendo incoherencias apuntando al techo con su dedo índice. Quince minutos después de que otro de sus colegas marque el 112, viene la ambulancia. Los médicos le toman el pulso y le hacen algunas pruebas básicas.

—Aparentemente, está bien —dice uno de los médicos—, si pasamos por alto la borrachera. Pero se ha dado un golpe muy fuerte. Hay que hacerle un escáner. ¿Alguien de aquí es familia?

—Tiene un hijo —dice el compañero que ha descubierto la sangre en el suelo—, pero siempre anda por ahí buscándose la vida.

—Bueno, nos lo llevamos al Provincial. Si localizan al hijo, le avisan.

—No se preocupe, ahora le llamo yo por el móvil.

Una vez que se llevan al cliente, el Félix esparce serrín por encima de la sangre. Al rato lo barre y vuelve con el cubo y la fregona.

—Me cago en mis muertos, joder —dice para sí mismo—. Es que un día chapo esto y le dan por culo a todos estos majaras.

El Charli sigue apurando el tercio. Limpia la superficie de la barra con un par de servilletas y después las tira al suelo. A continuación, le suena el móvil.

—¿Qué hay?

—Charli, tronco, ¿cómo te va?

—¿Quién eres, tío? Es que he perdido los contactos y…

—Joder, parece mentira que no me conozcas, colega. Soy el Ñapas.

—Coño, tío… Es que por teléfono pareces otro. ¿Qué tal, colega?

—Pos ya ves, tronco, aquí con la chatarra. Cuando salí del trullo, la chatarrería estaba llena de deudas. La puta de mi parienta, que le gusta gastar y lo de currar no es pa ella. Si hubiera tenido más luces, se habría casao con el príncipe Felipe, pero la mollera no le da pa más.

—Joder, pos lo siento, tío.

—Na, cosas que pasan. Oye, tronco…

—Dime.

—El caso es que me ha salido un trabajo. Ya sabes.

—¿Un curro?

—Sí, pero no de esos que te llaman del paro. ¿Te coscas?

—Sí, tío, sí. Pos yo estoy a dos velas.

—Pos mira, si puedes pasarte por mi chiringuito te lo cuento, que por teléfono no me mola. Yo no puedo hacerlo, lo mío sería una comisión. Y como me dijiste que tú ya habías currado de eso otras veces, he pensao en ti. Hay bacalao que te pasas.

—¿Mucho bacalao?

—Mejor te vienes pacá. En cuanto te chote la movida ya verás cómo lo chanelas.

—Dabuten, tío. ¿Te va bien ahora?

—Vente pacá y comemos.

—Nos vemos, tío.

El Charli paga lo que debe al Félix y se dispone a salir por la puerta, pero lo que ve lo deja clavado. De un coche fúnebre están sacando un ataúd y lo traen al bar, o al menos eso parece.

—Oye, Peri —le dice a uno de los tipos del bar—, ¿esto qué coño es?

—Pos que la ha espichao Manolín el Tablón. ¿No te has enterao?

—¿Manolín el Tablón? Pero, tío, si hace dos días estuve con él tomando una birra. ¡No me jodas!

—Pos sí, pa que veas.

—¿Y cuándo ha sido?

—Por lo visto, la ha palmao a las cinco de la mañana.

—¿Y por qué lo traen aquí?

Los operarios de la funeraria entran con el ataúd al bar. El Peri y el Charli se apartan.

—¿Dónde lo ponemos, jefe? —pregunta uno de ellos al Félix.

—Llevadlo hasta el fondo. ¡Eh, vosotros! —grita a los borrachos que ocupan el final de la barra—. ¡Poned dos mesas para que pongan el ataúd encima!

Los borrachos obedecen.

—Pos ya ves —continúa diciendo el Peri al Charli—. El nota vivía últimamente en un coche y no tenía ni un guil. Como tampoco tiene familia, en el bareto hemos hecho una colecta, pal ataúd y pal entierro. Bueno, que le van a pegar fuego, que sale más barato. Y como no hay pasta para llevarlo a un tanatorio, el Félix se ha ofrecido a tenerlo aquí, aunque ha tenido que mediar el cura porque hay una ley o no sé qué que no se puede, tío, pero al cura le han hecho caso. Que digo yo que ya lo podía haber metido en la iglesia, pero ha dicho que si lo incinerábamos, que nasti de plasti. Así que aquí está.

—¿Y de qué la ha palmao?

—Pos que al parecer le ha petao el hígado, tío.

Don Victoriano, el cura de la parroquia, entra detrás de los operarios, se planta frente al féretro y reza un padrenuestro. Después esparce agua bendita con un hisopo y se larga mascullando algo sobre la degeneración que hay en el bar.

—Pos fale —dice el Félix.

El Charli se acerca al ataúd y se le ocurre abrir la tapa para ver por última vez a su colega. Manolín el Tablón tiene la cara amarilla. Su piel parece de cera. Lleva una camiseta de Leño, una chupa raída de cuero negro, unos pantalones vaqueros sucios y unas deportivas blancas John Smith llenas de mugre, desabrochadas. Le han entrelazado las manos sobre el pecho.

—¡La madre que me parió! ¡Ya lo que me faltaba! ¿Quieres cerrar eso? ¡Que va a empezar a apestar a fiambre! —ladra el Félix.

El Charli cierra la tapa y luego se va hasta la barra.

—Oye, ¿y a ti qué te pasa hoy, tío? ¿Es que no has cagao?

—¡Mira…! ¡Mira, mira! Que todavía saco el bate de béisbol y hago una masacre. Me quería yo perder la mañana. El clero, el Samur y el puto ataúd. Ya solo me falta una redada de los maderos.

—Pos vale, tío, a mí como si te la machacas. Oyes, que me ha dicho el Peri que ha habido una colecta.

—Bueno, colecta, colecta… Más bien cada uno ha puesto lo que ha podido, que si no es por el cura y por mí…

—Vale, pues yo quiero poner algo también, que era mi colega.

El Charli busca en sus bolsillos y saca un billete arrugado de veinte euros. Se lo pasa al Félix. El camarero lo mira al trasluz mientras se pellizca la barbilla.

—Jooooder, tío, que el billete es legal.

—Por si acaso. —El Félix, después de dar el visto bueno al billete, lo arruga y se lo guarda en el bolsillo.

El Trompa, un crío que le hace recados al Félix a cambio de botellines y cigarros, entra por la puerta.

—Ahí va, Félix, recién hecha.

El chaval le da la cinta negra con el nombre y los apellidos del muerto grabados en dorado: «Manuel Flores Fajardo». Después de comprobar que está bien, se acerca a la pared de las cintas y la clava con una chincheta.

—Pues, hala, ya está, ya son ciento cincuenta y cuatro. A ver quién es el próximo que la palma.

El Charli rebusca en el bolsillo del pantalón y saca un billete de diez euros y unas monedas. Es lo último que le queda.

—Eh, Trompa —dice—. Ven pacá. Mira, te vas a la floristería y te pillas diez pavos de flores. Luego las traes y las pones en el ataúd. Las monedas son pa ti, pa que te tomes algo.

—Dabuten, Charli.

—Eh, pero diez pavos de flores, que luego le pregunto a la de la floristería.

—Que sí, coño, que sí. Joder, ni que yo fuera tangando a la peña.

El Trompa se pierde por la esquina de la calle. El Charli abandona el bar, se mete las manos en los bolsillos de los pantalones y da un gruñido.

—Joder —dice para sí—, ni un pavo que me ha quedao.

Empieza a caminar, enciende un cigarro, se sienta en un banco del parque y se queda pensando en cómo va a ir a ver al Ñapas.

—Qué puta mierda de vida, coño. Qué puta mierda de vida —dice mientras se mira los zapatos. Le hacen falta otros.

2

El Pestañas es uno de esos tipos pertenecientes a una generación que se dejó fascinar por los primeros ordenadores personales. Empezó programando un Sinclair ZX Spectrum de 16 kilobytes de memoria RAM y continuó haciendo sus pinitos informáticos con un Commodore de 64 kas, todo un avance para aquellos tiempos. Mientras los demás críos del barrio jugaban al fútbol, al rescate, a las chapas o a las bolas, el Pestañas se dejaba los ojos en primitivas pantallas que hoy en día estarían prohibidas por ley. Los niños de su clase empezaron a leer tebeos y novelas del Oeste, pero él prefería programar sus maquinitas, pasando a ser el niño raro de la clase y del barrio.

El Pestañas siguió obviando todas las etapas vitales que pasa una persona normal, aunque hablar de personas normales en el barrio pueda resultar ser un tinglado demasiado complejo para analizar de un simple vistazo. Sus compañeros —decir amigos sería una exageración— descubrieron la cerveza, los porros y las chicas. Él averiguó que aparte del lenguaje máquina y el lenguaje Basic existían también el Fortran y el Cobol. Dedujo también, mucho más tarde, que la arquitectura Von Newman era solo una posibilidad, que MS-DOS no era el único sistema operativo, ni siquiera el mejor. Y cuando el resto de chavales sobrevivieron a la heroína y algunos incluso se casaron y tuvieron hijos alcanzando así algo parecido a la madurez, llegó Internet, algo que le abrió un nuevo mundo lleno de posibilidades. Mientras los demás veían una pantalla de ordenador, podríamos decir sin exagerar que el Pestañas tenía una percepción muy parecida a la que tenían los personajes de Matrix cuando miraban el ordenador: códigos, códigos, códigos… Mientras las personas normales soñaban cosas normales o surrealistas, él soñaba con números binarios. Actualmente, es capaz de entrar en cualquier servidor en menos de dos minutos y vulnerar cualquier sistema de seguridad. Solo es cuestión de tiempo.

Su habitación es un caos de cepeús, pantallas y cables. Hay bolsas por el suelo con restos de comida china, de pizzas y latas de Coca-Cola arrugadas y vacías. En este momento trabaja en descifrar unos algoritmos encriptados con funciones pseudoaleatorias. Lo interrumpe el zumbador del portero automático. No le hace caso. ¿Quién podrá ser? Lo de siempre: cartero comercial, cartero de correos, un vecino gilipollas que se ha confundido… Si se levanta es porque está esperando un pedido de Amazon. Obviamente, ni siquiera sale de casa para comprar cualquier cosa, la pide por Internet. Así que aparca el descifrado y se levanta.

—Joder —dice—. ¿Quién coño será?

Sale de la habitación procurando no pisar los desperdicios, avanza por el pasillo en el que se almacenan más porquerías y algunos libros antiguos de informática y contesta.

—¿Quién cojones eres?

—Joder, Pestañas, qué formas de contestar.

—Ya, pero ¿quién coño eres?

—Pues, joder, tu primo el Charli. Parece mentira que no me conozcas.

El Pestañas no contesta. Pulsa el botón de apertura de puerta del portal, deja la puerta entreabierta y regresa hasta su silla para seguir desencriptando sus cosas.

El Charli cierra la puerta y avanza por el pasillo sorteando obstáculos hasta llegar a la habitación donde está su primo.

—Joder, Pestañas, tío, no sé cómo puedes vivir así.

—¿Qué tal, Charli? —dice sin despegar los ojos de la pantalla—. Oye, ¿tú no te cansas de decir la misma frase siempre que vienes por aquí?

—Bueno, no te chines, tío, era solo por decir algo.

—…

—¿No tienes una birra?

—No, ya sabes que yo no bebo.

—…

—Hay…, hay…, sí, una botella de vodka. Me parece que la trajiste tú una noche.

—Hostias, pos no me acuerdo, tío. Debió de ser hace tiempo.

—Si no me falla la memoria —dice el Pestañas, mirando la pantalla—, hace tres años y medio o así. Si eso caduca ya no estará bueno.

—Qué va a caducar, estará más bueno.

—Pues debajo del fregadero la tienes.

—Bueno, a falta de birra me vale. ¿Te traigo algo?

—Coca-Cola.

El Charli regresa al cabo de un par de minutos con un bote de Coca-Cola y un vaso, de los de caña, lleno hasta el borde de vodka.

—¿Y qué haces, tío? No veas qué movidas más raras hay en la pantalla, ¿no?

—Bueno, ya sabes, es a lo que me dedico.

—No, si ya. Si yo ya flipaba contigo cuando eras un crío. Y tus viejos, que en paz descansen.

—Cada uno es cada uno, Charli. Tú flipas conmigo, yo flipo con la mayoría de la peña.

El Charli apura medio vaso. Al segundo trago, el vodka desaparece.

—Tío, tengo que ir a ver a un colega. He venido pa ver si me puedes dejar el buga. Es que está un poco lejos, y no hay bus ni metro.

—Claro, tío.

El Pestañas se levanta, abre un cajón y localiza las llaves del coche debajo de unos calzoncillos y unas camisetas.

—Te lo devuelvo esta misma tarde.

—Ya sabes que yo apenas salgo, úsalo todo lo que quieras. Tiene caldo.

—Dabuten, primo. Luego te veo. Ah, y a ver si sales un poco, tío, que aquí te vas a apolillar.

—Vale. Chao —dice el Pestañas, levantando la mano derecha pero sin quitar la vista de la pantalla del ordenador. El gesto lo aprendió de Pulp Fiction, del personaje Marsellus Wallace. Le mola.

—Hasta luego, tío.

El Pestañas ha estudiado hasta el bachillerato. Nunca ha trabajado. No le ha hecho falta. Es un jáquer. Y lo que es más importante: no está fichado.

3

Si alguien hubiera tenido que apostar por unas piernas, sin duda lo habría hecho por aquellas. Eran largas, estaban envueltas en medias negras de rejilla y desembocaban en unas botas de tacón fino que cubrían los tobillos. Parecían haber sido diseñadas para ser mostradas en un cabaré, en constante y perfecto movimiento. Descendían desde un taburete alto, la una cruzada sobre la otra, que, a su vez, se apoyaba en el reposapiés circular. Solo había un problema: seguramente, el apostante se habría sentido frustrado después de realizar la apuesta, ya que las piernas pertenecían a un tipo que fumaba como un carretero y trasegaba whisky a sorbos mientras observaba el paisaje urbano por la ventana. No solo lucía medias y botas femeninas, sino que llevaba puesta una minifalda vaquera de un tono gris desteñido. Por lo demás, de cintura para arriba, la cosa cambiaba. A nadie se le ocurriría pensar que el tipo, el Banderines, no era un hombre. El tocadiscos escupía las notas y lamentos de un blues a bajo volumen.

El Banderines intenta alejar de su cabeza pensamientos del pasado y reflexiones que tienen que ver con el presente, pero no lo consigue. Ni siquiera logra ahuyentar sus fantasmas llenando el vaso de whisky cada vez que se vacía. Consigue aislarse solo momentáneamente mirando la calle, viendo lo que ocurre esa mañana en la plaza de Antón Martín, que no es poca cosa. Entre las señoras que van a comprar al mercado y a las tiendas colindantes de la calle Santa Isabel se mezclan turistas, descuideros, camellos, jipis, hípsteres y hasta alguna prostituta madrugadora teniendo en cuenta que son las doce de la mañana. El Banderines sonríe ante la escena cotidiana. Un hombre bajito, muy bien vestido y con un periódico en la mano choca con otro que lleva a su mujer cogida del brazo. Rápidamente, el tipo pide perdón muy educadamente mientras el otro le dice que no ha pasado nada. El matrimonio se aleja con menos peso en el bolsillo de la chaqueta del abrigo de él, con más ingenuidad de la aconsejable para pasear por la zona. El tipo bajito se aleja sonriendo como una hiena, con las promesas que le brindan los billetes de la cartera recién robada. Un robo sutil, profesional, muy alejado del de la escena que se desarrolla a continuación. Unos rumanos tiran de un ordenador portátil que un turista chino o japonés lleva colgado del hombro, a pleno sol, delante de todo el mundo. Al final se lo llevan y el chino, o lo que sea, se queda con un palmo de narices gritando socorro en un inglés aprendido seguramente en un curso a distancia. El Banderines sabe que son rumanos porque pertenecen a una banda que opera por el barrio. Detesta la falta de profesionalidad en cualquier oficio. Ambas escenas le transportan a otro tiempo, a su barrio, a momentos que no consigue olvidar. A tiempos en los que él mismo ha tenido que robar simplemente para conseguir una dosis de caballo y chutársela. Aquellos tiempos en los que estuvo más enganchado, y tenía que ser previsor y guardar una papelina para la mañana siguiente. Ya le costaba incorporarse desde la cama, pero si no se pinchaba era incapaz de atarse los cordones de las deportivas. Así fueron aquellos años que se alegraba de haber dejado atrás. Lo que nunca se había quitado de la cabeza, cada día, era volver a ponerse un chute. Nunca lo había hecho y nunca volvería a hacerlo, pero la sensación ahí estaba. Como le había dicho un colega una vez: «Tío, un yonqui es yonqui hasta la tumba, aunque se quite mil veces de la movida, ¿te coscas?».

El Banderines se levanta del taburete alto y le da la vuelta al disco de Willie Dixon. Regresa a la ventana de la misma forma que se ha acercado hasta el aparato de música, es decir, moviendo las caderas a base de adelantar un pie y situarlo a unos centímetros de la línea recta del trayecto, lateralmente. Primero uno, después el otro, hasta marcar un contoneo sinuoso demasiado estudiado. Vuelve a sentarse, vuelve a beber y vuelve a encender otro cigarrillo. La Policía Municipal interroga ahora a varias personas mientras el turista que minutos antes era dueño de un ordenador portátil sigue gritando y haciendo gestos exagerados. Sonríe ante la escena mientras pasa el dedo índice por una de las medias de rejilla. Baja la mirada, se abstrae del paisaje que le ofrece la plaza y vuelve a sus reflexiones.

Al cabo de un rato, la ventana enmarca un paisaje totalmente distinto. Hay más transeúntes, más vehículos haciendo sonar enloquecidamente sus bocinas. Los guardias han terminado por llevarse al turista, que no ha dejado de gritar hasta que lo metieron en el vehículo policial y empezó a contemplar la vida a través de los cristales de un coche patrulla de un país que no es el suyo. La gente sale y entra en el metro. Una mujer anciana intenta subir al autobús demorándose algo más de lo normal debido a su vejez, y esa imagen le lleva hasta su madre, ahora enferma, convaleciente de un amago de trombosis, con la capacidad pulmonar reducida al cuarenta por ciento y un sinfín de patologías para las que toma un montón de pastillas de colores. Su madre está ingresada en una residencia pública de la Comunidad de Madrid. Los recortes han reducido el personal al mínimo, y mínimos son los servicios y las atenciones que reciben los ancianos. El piso del barrio, un alquiler de renta antigua, ha sido ocupado por otra familia. Podría haberse quedado él, pero en aquel momento lo que más deseaba era alejarse del barrio. Si se pudiera volver atrás… Al menos, con lo que paga ahora por su apartamento en el centro y un poco más, su madre podría estar en una de esas residencias privadas que parecen hoteles, aunque todavía quedan muchos gastos por cubrir, quizás demasiados. No, en estos momentos, sin trabajo, sin expectativas, trasladar a su madre a un lugar decente es un sueño, una fantasía. Su último trabajo como vendedor de enciclopedias, si bien le había dado para vivir, se ha acabado. Ya casi nadie compra libros, y mucho menos enciclopedias. Actualmente no tiene ninguna perspectiva. Los trabajos no sobran.

Cuando acaba el último tema de la cara B del elepé que está escuchando, sus pensamientos se volatilizan. Se quita la falda y las botas. Se desmaquilla. Se pone un pantalón vaquero sobre las medias. Es la hora de bajar a tomar un vermú.

—La hostia —dice en voz baja para sí mismo—. Qué puta comedura de tarro tengo.

Y es que, si a su actual situación le suma el lastre de las heridas vitales más todos esos fantasmas del pasado, la solución no es un vaso de vermú. La solución, eso sí, tan efímera como la llama de una cerilla, es beberse la botella entera. Vaso de vermú, chupito de vodka, vaso de vermú, chupito de vodka… ¡Y a tomar por culo!

4

Vender enciclopedias a domicilio… Internet había jodido el negocio. Hoy en día, si a cualquier gilipollas le surgía la necesidad de saber quién fue el descubridor del río Amazonas mientras degustaba un café en cualquier tugurio maloliente, tecleaba la pregunta en su tableta o en su móvil y a tomar por culo: duda resuelta.

Por eso, cuando Carlos Arrieta —alias el Banderines— empezó a notar que los ingresos bajaban hasta casi desaparecer, maldijo a las nuevas tecnologías y dejó de vender enciclopedias, cambió de negocio. De paso, también maldijo a los políticos, a los empresarios y hasta al hombre del tiempo, porque Madrid llevaba años bajo una espesa boina de contaminación, y pensaba que si no empezaba a llover como antes terminarían por salirnos branquias o algo parecido para poder respirar.

Arrieta pasó varios días pensando en lo que haría a partir de ese momento frente a una mesa del bar que había debajo de su casa. Copa de whisky va y copa de whisky viene. Pitillo fuera, pitillo dentro, cuando los talibanes antitabaco abandonaban el garito y se podía fumar en el bar sin que se montara el pifostio. Desde luego eran raras las ocasiones, porque allí todo el mundo fumaba tabaco y lo que no era tabaco. Cuando se hartó de estar en el bar y vio que su cuenta corriente iba adelgazando hasta caer peligrosamente en la anorexia económica, hizo lo más inmediato: repartir propaganda. Tacos de propaganda por unos míseros euros que dejaban de ser tan míseros si repartías muchos panfletos, desde por la mañana hasta por la noche, sabiendo desde un principio que ese no iba a ser el trabajo de su vida, pero que, sin embargo, reportaba un dinero inmediato para sus gastos y para pagar la residencia de su madre. Se dejó las suelas de varias deportivas por las aceras del centro. El trabajo era asqueroso y llegó a pensar incluso en hacerse camello, ya lo había hecho otras veces, se ganaba dinero y aún le quedaban los suficientes contactos en el barrio como para empezar a funcionar. Pero no quería volver al barrio. Y tampoco quería oír hablar de drogas, por si su fuerza de voluntad fallara, lo que era bastante probable dados sus antecedentes. Tras muchísimos días de practicar el senderismo urbano se dio cuenta de que en algunos escaparates de bares se necesitaban camareros. No tenía experiencia, pero se había pasado la vida en los bares, el suficiente tiempo como para saberse de memoria el oficio. Solo había un problema, y era que pedían el carné de manipulador de alimentos.

Una noche llegó a casa. Calentó un paquete de salchichas frankfurt en el microondas y puso un disco de John Lee Hooker. Abrió una cerveza y buscó en Internet la información que necesitaba.

—Vamos a ver qué coño es esto —se dijo.

Había muchas empresas que ofrecían cursos de manipulador de alimentos y que preparaban para un examen que consistía básicamente en un cuestionario. El problema era el tiempo.

—¿Y cuándo coño voy a hacer el curso si estoy todo el puto día repartiendo propaganda? —preguntó al tercio de cerveza.

Tras comerse las salchichas, se sirvió un vaso de whisky y dio la vuelta al disco.

Afortunadamente, descubrió un curso a distancia. Un centro de formación ofrecía todos los materiales y la posibilidad de seguir online las clases. Pero, claro, era más caro que cualquier otro curso.

—No, si al final voy a tener que robar para poder currar —le dijo en esa ocasión al vaso de whisky.

Pensó en su cuenta bancaria, en su madre y en su mísera existencia. En el alquiler, la luz, el agua, el gas natural, el teléfono. ¿Qué coño de vida era esa?

—La que tienes, Bande, la que tienes. Así que apúntate al curso y te jodes. No pienses, que es peor —volvió a decir al vaso de whisky.

Así que durante las siguientes semanas compaginó lo de repartir propaganda con las clases a distancia, hasta que por fin obtuvo el certificado. A primeros de mes pagó el alquiler y dejó suficiente dinero en el banco como para pagar la residencia y las facturas. Ante sí tenía la perspectiva de sobrevivir el mes con lo que le había quedado, que eran aproximadamente unos sesenta euros. Esa noche compró en el supermercado un pack de latas de cerveza de esas que no tienen ni marca, una botella de DYC, verduras congeladas y sopas de sobre. También compró tabaco de picadura en el estanco, papel de fumar y boquillas. «Menos mal que los discos de blues y el tocadiscos eran suyos», pensó mientras se preparaba una sopa jardinera y bebía una cerveza cuyo sabor le pareció asqueroso. O encontraba un trabajo en condiciones o iba a empezar a pensar en cosas raras.

Comenzó a trabajar en un bar cinco días después. Un establecimiento sencillo de esos de cafés por las mañanas, cañas y cafés al mediodía, cañas y copas por la tarde noche. Las apreturas económicas le habían hecho acordar con el dueño, un tipo de unos sesenta años, calvo, gordo y de mediana estatura, trabajar diez horas al día y cobrar las horas extras en negro. El bar estaba sucio, pero el Banderines se ejercitó bastante con el Fairy y el amoníaco hasta hacer que aquello no pareciera una pocilga. Junto a él, de camarera trabajaba una mujer viuda de mediana edad que se vio bastante aliviada con el dinamismo del Banderines. El dueño manejaba la cocina, pero al no servir comidas, el trabajo del señor Manolo se limitaba a los bocadillos y a las tortillas, y el resto del tiempo jugaba al mus o al dominó.

Trabajar en un bar tiene sus ventajas: el desayuno, la comida y la cena están garantizadas, y hasta la bebida; estás todo el tiempo en el bar, así que lo que ganas no lo gastas y lo guardas; siempre hay algo que hacer, lo que te permite no pensar. Pero, claro, no todo son ventajas: cansancio, aguantar borrachos, demasiadas horas de trabajo, monotonía y, en definitiva, en las propias palabras del Banderines, «un curro de mierda». Tras un par de meses, pensó que el único aliciente del trabajo de camarero era procurar cambiar de sitio de vez en cuando. Las labores propias del oficio eran similares, pero al menos cambiabas de ambiente y no veías siempre las mismas caras. Se despidió del bar Manolo y trabajó en dos cafeterías, y hasta probó en un pub, lo que le dejó las mañanas libres.

En una de ellas fue a ver a su madre. El edificio era deprimente. El escaso jardín parecía anunciar algo más que el otoño estacional. Las instalaciones, en conjunto, incluyendo a los empleados, parecían una escenificación grotesca del otoño. La encontró sentada en su habitación, sobre una silla de ruedas.

—Puede andar, pero su movilidad se ha reducido —le dice la enfermera, una mujer que ronda la cincuentena, o la sesentena, es imposible de precisar, de rostro enjuto y con el aspecto de soportar todo el peso del mundo sobre sus hombros caídos.

—¿Y eso qué significa?

—Bueno, el estado de salud de su madre es bastante precario. Tiene unos días mejores que otros, pero las distintas patologías indican que no va a ir a mejor. Hacemos lo que podemos.

La enfermera abandona la habitación y el Banderines mira las paredes desconchadas. En otra cama hay una anciana inconsciente a la que han puesto una botella de suero y otra más pequeña con un líquido de color más turbio. Huele a orines, a sufrimiento y a esperanzas desgastadas. Su madre está tumbada mirando por la ventana.

—Mamá, ¿estás bien? —pregunta el Banderines.

Su madre vuelve la cabeza, sonríe y emite un gruñido. Después vuelve a mirar por la ventana. La mirada atraviesa el cristal y también el patio de la residencia para perderse en paisajes que solo deben de existir en las paranoias de la anciana.

—¡Mamá! ¡Mamá! —dice el Banderines.

Pero la madre ha entrado en uno de sus cada vez más numerosos silencios.

—Le pasa a menudo —dice la enfermera desde la puerta—. Es mejor que la deje usted descansar.

La besa en la frente, se despide de la enfermera y abandona la residencia, procurando no mirar a los demás ancianos que se va encontrando. Procurando no impregnarse de esa atmósfera de miseria, tristeza y desesperanza que, sin embargo, se pega a la piel como grasa de fritanga. A unos cientos de metros de la residencia aún huele a muerte arbitraria, a precariedad enfermiza.

—Qué asco todo… —susurra el Banderines con desgana—. Qué asco, joder…

5

Pasar el tiempo viendo la tele, ojeando el periódico en el bar del Piraña, al lado de su casa, o bien pensando en las musarañas, no ayuda al Banderines a encontrar una solución. Pero un día cayó en sus manos un folleto de artilugios sexuales para mujeres. Lo estuvo observando detenidamente durante media hora con curiosidad científica porque, más allá de preservativos, incluso de sabores, o consoladores, jamás había imaginado que pudieran existir tal cantidad de productos. Tal fue la impresión que se llevó que, cuando el Piraña cerró el garito, se metió rápidamente en el portal para llegar a casa y encender el ordenador. Con el folleto en la mano, teclea la página web de la empresa y en menos de media hora amplía sus conocimientos. La venta de los artilugios se hace por catálogo. Se hacen reuniones en los domicilios de las propias clientas y, según se asegura en la web, los beneficios son cuantiosos. Desde su inexperiencia, calcula que puede sacar mucho más que vendiendo libros en las mejores épocas, siempre que la cosa se dé bien. Además, hacen falta vendedores. Pero hay un problema: tienen que ser mujeres.

Apaga el ordenador, se enciende un cigarro y se dedica a mirar la calle a través del cristal de la ventana a la vez que da cuenta de un chupito de whisky. La noche anterior le ha dicho al dueño del pub que se despide. No puede más. Tiene dinero para pasar el mes y pagar la mensualidad de la residencia, y tiene veinte días por delante para pensar en cómo encarrilar su vida. Se ha vestido de mujer. Totalmente. Incluso se ha maquillado empleando más tiempo del habitual delante del espejo. Después, ha contemplado su imagen con una contradictoria mezcla de satisfacción y extrañeza para soltar un «¿Qué coño me pasa?» triste, lastimero.

Mientras observa la luz brumosa de las farolas cayendo sobre el asfalto, empieza a darle vueltas a una idea que no llega a cristalizar por absurda. De hecho, va apagando sus pensamientos copa a copa, cigarro a cigarro. Finalmente, se dirige hasta el baño tambaleándose. Se desmaquilla y, después, en la habitación, va quitándose la ropa intentando mantener el equilibrio. Deja sobre la silla la blusa y la falda, el tanga y el sujetador con el relleno, y por último, las medias. Echa un vistazo al pijama y al camisón, como si esperara que la propia ropa le indicara qué ponerse. Su masculinidad opta por un calzoncillo tipo boxer y su contraparte afectiva le hace elegir el camisón. Cae en un espeso sopor que le hace dormirse unos minutos después de reposar su cabeza sobre la almohada.

A la mañana siguiente, mientras se lava la cara, mira su imagen en el espejo, algo que hace de forma recurrente. Es la imagen de un tipo de unos cuarenta años de cabello rubio, ojos azules y sonrisa de vendedor de enciclopedias. Y es entonces cuando piensa que podría intentar dedicarse a la venta de esos artículos sexuales que ha visto en el folleto. ¿Por qué no? Tiene vocación comercial y sabe ser una mujer cuando lo necesita. ¿Por qué no? ¿Tiene que rendir cuentas a alguien? No. Entonces, ¿qué o quién se lo va a impedir?

Vuelve a examinar el folleto mientras desayuna, cada vez con las cosas más claras y con el firme propósito de intentarlo. Sin pensarlo más, después de desayunar, marca el número de teléfono. El tipo que contesta tiene una voz empalagosa, típica de los comerciales que cogen el teléfono pensando que van a hacer la venta del año. El Banderines suaviza la voz.

—He leído que necesitan vendedoras en un folleto de propaganda de su empresa. Me gustaría saber las condiciones.

—¿Cómo te llamas, guapa? ¿Tienes experiencia? ¿Cuántos años tienes?

—Me llamo Nora Arrieta y tengo experiencia comercial. He estado siete años vendiendo libros puerta a puerta, pero con Internet el negocio se acabó.

—Vendiendo libros… —contesta su interlocutor—. Vender libros no es lo mismo que vender nuestros productos. Imagino que sabe lo que vendemos en esta empresa.

—Sí, lo he visto. Si lo que le preocupa es…

—Mira, para este trabajo no hay que ser una mojigata. Hay que tener mucha cara, vocación comercial y una sonrisa colgando de tu cara cada vez que vas a hacer las ventas. Si eres religiosa, no me vales. Si tienes prejuicios morales, no me vales. Si estás casada o tienes un novio de estos que te controla, no me vales.

—No hay nada de eso, no se preocupe.

—No me has dicho tu edad.

—Treinta y cinco —miente.

—Un poco mayor para esto.

—No crea, estoy muy bien.