Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Diana Heller

- Sprache: Deutsch

Diana Heller beobachtet vom Fenster ihrer Wohnung aus den Überfall auf einen jungen Mann. Die Angreifer sind in der Überzahl. Als Diana auf die Straße rennt, um dem Opfer zu helfen, brennt es lichterloh. Der Mann stirbt, die Angreifer sind verschwunden. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf, doch die Täter wissen, dass es eine Zeugin gibt, die sie identifizieren kann. Um das zu verhindern und um ihre Freiheit zu erhalten, ist ihnen jedes Mittel recht. Ein ungleicher Kampf beginnt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

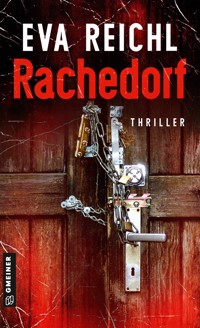

Eva Reichl

Rachedorf

Thriller

Zum Buch

Todesfeuer Nach dem Tod ihres Mannes kehrt Diana Heller ihrem Heimatdorf im Mühlviertel den Rücken und zieht nach Linz. In der Landeshauptstadt erhofft sie sich einen Neubeginn. Eines Nachts beobachtet sie vom Fenster ihrer Wohnung aus einen Überfall: Drei Betrunkene greifen einen jungen Mann an und werfen ihn zu Boden. Diana rennt auf die Straße, um dem Opfer zu helfen, kommt jedoch zu spät. Die Angreifer haben den Mann angezündet, er steht lichterloh in Flammen. Chefinspektor Gerhard Köchner vom LKA Oberösterreich nimmt die Ermittlungen auf. Doch die Täter wissen, dass Diana sie gesehen hat. Ihr Anführer, Leon Galmeier, setzt alles daran, um zu verhindern, dass Diana gegen sie aussagt, damit er nicht noch einmal ins Gefängnis muss. Lieber würde er sterben! Er und die beiden Mittäter beschließen, Dianas Freund zu entführen, und sein Leben als Druckmittel einzusetzen. Ein ungleicher Kampf beginnt, in dem jedes Mittel recht ist, und der Diana zurück in ihr Heimatdorf führt.

Eva Reichl wurde in Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich geboren und lebt mit ihrer Familie im Mühlviertel. Neben ihrer Arbeit als Controllerin schreibt sie überwiegend Kriminalromane. Mit ihrer Mühlviertler-Krimiserie rund um Chefinspektor Oskar Stern und den Thrillern mit Diana Heller verwandelt sie ihre Heimat, das wunderschöne Mühlviertel, in einen Tatort getreu dem Motto: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Böse liegt so nah.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © der-Begnadete / photocase.de

ISBN 978-3-8392-7638-9

Widmung

Für mehr Respekt vor Andersdenkenden.Für mehr Toleranz für Andersseiende.

1. Kapitel

Ich saß an meinem alten Schreibtisch, in den Holzwürmer kleine Löcher gegraben hatten, und kritzelte wahllos Striche und Punkte auf ein Blatt Papier. Währenddessen fuhren die Erinnerungen an dich und an deinen Tod in meinem Kopf Karussell. Meine Therapeutin hatte mir aufgetragen, meine Gedanken und Gefühle dazu aufzuschreiben, doch es gelang mir nicht, sie in Worte zu kleiden. Das, was geschehen war, war zu schrecklich.

Ich roch immer noch das Blut, das aus dem Loch in deinem Körper gesprudelt war, als ich dich in der Scheune gefunden hatte. Ich hatte es nicht stoppen können, hatte meine Finger auf die klaffende Wunde gepresst, ohne jegliche Chance auf Erfolg. Verzweifelt hatte ich um Hilfe geschrien.

Wenn ich die Augen schloss, sah ich das Gewehr neben dir liegen, von dem später behauptet worden war, du hättest dich damit selber umgebracht. Ich hatte immer gewusst, dass das nicht stimmte. Du hattest mich geliebt und hättest mir das niemals angetan. Hättest mich nicht allein zurückgelassen. Nach wie vor spürte ich deinen fliehenden Blick auf mir. Du hattest mir noch so vieles sagen wollen, doch du warst in meinen Armen gestorben und hattest die Worte mitgenommen. Deine Stimme war für immer verstummt.

Die ohrenbetäubende Stille, die seitdem herrschte, lähmte mich.

Ich legte den Stift beiseite, stand auf und ging zum Fenster. Morgen würde ich einen neuen Termin bei meiner Psychologin vereinbaren, sie würde nicht erfreut sein über meine nicht vorhandenen Fortschritte.

»Frau Heller«, hörte ich sie in Gedanken schon sagen, »so geht das nicht weiter. Sie müssen endlich akzeptieren, dass Ihr Mann tot ist. Ansonsten wird das Leben an Ihnen vorüberziehen, ohne dass Sie daran teilhaben. Es gibt so viel Schönes da draußen, das darauf wartet, von Ihnen entdeckt zu werden. Geben Sie sich selber die Chance, endlich wieder glücklich zu sein.«

Da draußen – wie meine Therapeutin die Welt nannte – war es längst dunkel geworden, kaum jemand war so spät noch unterwegs. Die Straßenlaternen und Beleuchtungen der Geschäftsauslagen tauchten die alten und neuen Bauten in ein gelbgoldenes Licht. Helligkeit und Schatten wechselten sich ab. Wie ein aus schwarzen und goldenen Fäden gewebter Fleckerlteppich lag meine neue Wahlheimat Linz vor mir.

Von meiner Dreizimmerwohnung im vierten Stock aus sah ich die Straße entlang, die zu dem Wohnhaus führte, in dem ich lebte. An ihrem Anfang war ein Laden, über dessen Auslage ein Reklameschild hing. Das Geschäft hatte seit Stunden geschlossen, die Lichter im Inneren waren aus, nur die Leuchtreklame strahlte neongrün und wirkte wie ein Farbtupfen in der Nacht. In ihrem Verlauf wurde die Straße immer finsterer. Der gegenüberliegende Gehsteig hob sich durch das Licht- und Schattenspiel der unterschiedlichen Niveaus ein wenig vom schwarzen Asphalt ab.

Niemand war zu sehen.

Es herrschte vermeintlicher Stillstand.

Seit ich mein Dorf verlassen hatte, hatte ich in Wien, Graz und Salzburg gelebt. Nie hatte ich es länger als ein paar Monate ausgehalten, stets hatte ich mich gefühlt, als gehörte ich nicht dorthin, was weniger an den umtriebigen Städten als an mir selbst gelegen hatte. Ich hatte die Wiesen vermisst, über die ich als Kind mit seitlich ausgestreckten Armen gelaufen war und dabei den Wind der Freiheit gespürt hatte, der mir Auftrieb geschenkt hatte. Und ich hatte Angst gehabt, dass ich den Duft der Felder und Wälder vergessen könnte. Jenen der Blumen im Garten meiner Mutter. Doch die Erinnerungen an das Dorf und seine Menschen hatten mich nicht dorthin zurückkehren lassen. Ihre Worte und Taten waren es gewesen, die mich fortgetrieben hatten. Damals hatte ich beschlossen, meine Heimat für immer zu verlassen, auch wenn das bedeutete, von meiner Familie getrennt zu sein.

Das war jetzt drei Jahre her.

Ein Auto fuhr die Straße unter meinem Fenster entlang, seine Scheinwerfer malten zwei kaltweiße Kreise in das Dunkel. Ich stellte mir vor, wie derjenige, der in dem Wagen saß, nach Hause zu seinen Lieben kam und sie umarmte. Wie sie einander erzählten, was sie am Tag alles erlebt hatten.

Du hingegen würdest nie mehr heimkommen, hattest mich für immer verlassen und mit noch nicht einmal 30 Jahren zur Witwe gemacht.

Mein bis dahin sicheres Heim hatte durch deinen Tod plötzlich bedrohlich auf mich gewirkt. Die Menschen, die mir am meisten bedeutet hatten, waren mir fremd geworden. Die Heimat, in der ich aufgewachsen war und die mich geprägt hatte, war jetzt ein Landstrich, dem ich gleichzeitig nah und fern sein wollte. Am Ende hatte ich nicht nur dich und meine Familie, sondern ebenso mich selbst verloren.

Meiner Therapeutin Dr. Monika Wellner kam nun die Aufgabe zu, mich mich selbst wiederfinden zu lassen. Ein schwieriges Unterfangen für uns beide. Für sie, weil sie noch jung war und kaum Erfahrung mit Fällen wie mir hatte, und für mich, weil ich nichts mehr hatte, was mir wichtig war, und keine Perspektive sah.

Aber ich mochte die Psychologin und sie wahrscheinlich mich, da sie nicht aufgab zu versuchen, mir zu helfen. Sie rief mich an und erkundigte sich, wie es mir gehe, wie ich mich fühlte und ob ich Fortschritte gemacht hätte. Sie schrieb mir eine Nachricht, wenn wieder ein Termin anstand und ich es versäumt hatte, ihn zu vereinbaren. Zum Geburtstag schickte sie mir eine handschriftlich verfasste Karte mit aufmunternden Worten, die mich zum Lächeln brachten. Sie waren lieb gemeint, jedoch nicht besonders hilfreich. Worte allein reichten nicht aus, um mich aus meinem finsteren Loch zu ziehen, aber das sagte ich ihr nicht. Ich wollte ihren Glauben an mich und dass ich es irgendwie schaffen würde, nicht zerstören.

Denn genau das war es, was mir Halt gab: dass jemand an mich glaubte. Mich nicht losließ.

Manches Mal tat sie mir leid, weil ich selbst die Hoffnungslosigkeit erkannte. Dann überlegte ich, ob ich ihr nicht einen Gefallen täte, wenn ich unser Therapeutin-Patientin-Verhältnis beendete. Es würde ihr die sich irgendwann unweigerlich einstellende Erkenntnis ersparen, versagt zu haben, dessen war ich mir sicher. Doch aus irgendeinem Grund war ich bis heute bei ihr in Behandlung. So würde es auch bleiben. Ich würde einen Termin vereinbaren, hingehen, zuhören, vielleicht etwas sagen, nach Hause fahren und vor einem leeren Blatt Papier sitzen. Darauf Linien und Punkte kritzeln. Während meine Gedanken an dich und deinen Tod Karussell fuhren.

Der Wagen war weg, alles war wieder wie vorher. Ich wusste immer noch nicht, was ich aufschreiben sollte, deine Geschichte war längst erzählt, dein Ende geschrieben. Also blieb ich am Fenster stehen und sah weiterhin hinaus in die Stadt mit dem neongrünen Reklameschild.

2. Kapitel

Amir Saidi zog die Schultern hoch. Es war kalt, der Wind wehte eisig um die Ecke des nächsten Stadthauses. Er war zu dünn angezogen, was er jetzt bereute, aber er war große Kälte nicht gewöhnt.

Es war sein erster Winter in Österreich. In dieser Stadt, in Linz.

Wenn Amir ein wenig schneller ginge, würde er in zehn Minuten zu Hause sein. Nicht in seinem richtigen Zuhause, aber dort, wo er seit einem Jahr eine Bleibe hatte. In einem alten Gebäude, das man mit Betten und Stühlen ausgestattet hatte.

Er wusste, dass er in diesem Land nur geduldet war. Eigentlich sollte er nach Meinung vieler hiesiger Menschen in seinem Heimatland Afghanistan für Freiheit und Demokratie kämpfen. Sollte das Risiko eingehen, zu sterben für sein Recht, in Frieden leben zu dürfen, und nicht hier in Österreich vom Staat Sozialhilfe kassieren, die andere eingezahlt hatten.

Bereits vor Jahren hatte Amir Afghanistan verlassen. Seine Flucht hatte ihn durch mehrere Länder geführt, durch unzählige Städte und noch mehr Dörfer. Gastfreundschaft war ihm begegnet, aber auch Gleichgültigkeit und Hass, wobei er bei Letzteren nicht sagen konnte, welches von beiden schlimmer war. Dass er anderen egal war oder dass sie ihn verabscheuten. Beides hatte ihn weitergetrieben, weg von der Hoffnungslosigkeit und hin zu einem möglichen Leben.

Schließlich war er hier gelandet und würde zumindest so lange bleiben, bis darüber entschieden worden war, ob er als Flüchtling anerkannt wurde. Amir wünschte sich nichts sehnlicher als das – für einen Neuanfang.

Der Krieg und das autoritäre Regime hatten ihm alles genommen, was er besessen und woran er geglaubt hatte. Auch seine Zuversicht, in Afghanistan jemals in Frieden leben zu können.

Die Schreie seiner Mutter und Schwestern hörte er nach wie vor, wenn er sich nachts hinlegte und die Augen schloss. Erst in den Morgenstunden verstummten sie, genau wie damals, als sein Dorf zerstört worden war.

Er hatte seine Eltern nicht beerdigt, auch nicht seine Geschwister. Das wäre zu gefährlich gewesen und hätte ihn das Leben kosten können.

Freiheit sah anders aus.

Frieden auch.

Erst recht Liebe.

Heute, in einem sicheren Land, schämte er sich dafür, dass er den Mut nicht aufgebracht, sondern ihre Leichen den Wölfen überlassen hatte – den menschlichen. Und was die übrig gelassen hatten, war gewiss den nachts durchs Land streifenden wilden Tieren zum Opfer gefallen. Er mochte gar nicht daran denken, es riss ihm das Herz aus der Brust. Aber damals hatte sein Überleben davon abgehangen.

Als ihr Haus bei einem Raketenangriff zerstört worden war und ihn die Trümmer unter sich begraben hatten, hatte er so lange ausgeharrt, bis es um ihn herum ruhiger geworden war. Bis die Detonationen und die Salven aus den Gewehren verstummt waren. Die fremden Stimmen waren nur noch leise an sein Ohr gedrungen, Männer hatten sich unterhalten und gelacht. Siegesreich hatten sie Lieder gesungen.

Bebend vor Zorn hatte Amir unter dem Schutt gelegen, bebend vor Angst war er liegen geblieben. In seinem Inneren hatte ein Kampf getobt. Seine Ehre und seine Tapferkeit gegen sein Leben.

Er hatte sich entscheiden müssen.

Und das Leben gewählt.

Dann war es ruhig gewesen. Die Stille war genauso grausam gewesen wie der Kampflärm zuvor. Er hatte gewusst, dass von nun an nichts mehr so sein würde, wie es gewesen war. Dass diejenigen, die er liebte, nicht mehr da waren, nur noch ihre leblosen Hüllen.

Diesen Augenblick der Stille hatte Amir genutzt.

Langsam hatte er sich von den Steinen und dem Geröll befreit, war darunter hervorgekrochen wie eine Eidechse, die es in seinem Land zu Tausenden gab. Unauffällig, um die Aufmerksamkeit der Taliban nicht auf sich zu lenken, sollten sie sich doch in der Nähe verschanzt haben und die Umgebung beobachten. Auf Knien war er vorwärtsgerutscht, hatte die Zähne zusammengebissen, weil ihm der Schutt das Fleisch aufgeschnitten hatte.

Er hatte sich nicht umgeschaut, hatte gewusst, dass seine Familie tot war, dass sie nicht überlebt haben konnte. Er hatte Angst davor gehabt, ihre Leichen zu sehen, weil sich die Bilder in sein Gedächtnis eingebrannt hätten.

Asche und Blut.

Staub und Knochen.

Vielleicht war auch das ein Grund gewesen, warum er seine Familie nicht beerdigt hatte.

Sein Ziel nach dem Anschlag war es gewesen zu überleben, egal wie. In diesen Minuten hätte er alles dafür getan, diesem Inferno heil zu entrinnen. Er hatte leben wollen. Er hatte seine Träume verwirklichen wollen, die Träume eines jungen Mannes, der lieben, arbeiten und unbeschwert sein wollte.

Heute wusste er, dass ein Teil von ihm mit seiner Familie gestorben war und er sich jetzt anders entscheiden würde. Er hatte seine Wut und seinen Zorn hinuntergeschluckt, nun fraßen sie ihn langsam von innen auf.

Außerdem hatte er inzwischen erfahren, wie es sich anfühlte, ein Flüchtling in einem fremden Land zu sein, in dem er nicht bei allen willkommen war. Manchmal wurde er angefeindet, als trüge er die Verantwortung für das Elend in seiner Heimat. Als wäre er schuld, dort geboren worden zu sein und nicht hier.

Bei seiner Flucht hatte er einen einzelnen Schuh, der auf der Straße gelegen hatte, aufgehoben und mitgenommen. Im Schutz der einsetzenden Dämmerung war er aus seinem Heimatdorf gerannt, ohne sich umzudrehen. Dabei hatte er sich gefragt, wie es sich anfühlte, wenn ihn eine Kugel in den Rücken träfe. Oder zwei. Drei. Vier. Ob er es überhaupt spüren würde oder noch vor dem Aufprall auf dem Boden tot wäre.

Keuchend hatte er den angrenzenden Wald erreicht, hatte sich versteckt und von dort aus den Taliban dabei zugesehen, wie sie zurückgekehrt und aus ihren Militärfahrzeugen gestiegen waren und in den Trümmerhaufen nach Überlebenden gesucht hatten. Anschließend hatten sie mit ihren AK-47 Kalaschnikows vollstreckt, was die Raketen zuvor nicht geschafft hatten.

Jede Salve war der Tod eines Menschen aus seinem Dorf gewesen. Nur wenige Afghani kostende Patronen gegen ein Leben.

Amir hatte als einer der Wenigen aus dem Dorf überlebt. Ängstlich hatte er aus dem Dunkel des Waldes auf die selbst ernannten Herrscher gestarrt, während sie alles abgesucht hatten. Weil auch diese sogenannten Herrscher Anweisungen gehorchten und keine Fehler machen wollten. Niemanden am Leben lassen, schien ihr Befehl gelautet zu haben.

Anschließend hatten die Taliban Triumphschüsse in die Luft abgegeben. Bei jedem Knall war Amir zusammengezuckt. Er hatte gezittert, hatte es nicht unterdrücken können. Tränen waren ihm über die Wangen gelaufen. Der Schmerz über seinen Verlust hatte ihn übermannt. Und der Zorn.

Erst Stunden später, als die Taliban längst abgezogen waren, war er zurückgekehrt und hatte ein paar Dinge aus den Ruinen geholt.

Ein Hemd.

Eine Hose. Mehr nicht.

Er hatte nach einem zweiten Schuh Ausschau gehalten, es aber nicht gewagt, die Leichen ihrer Kleidung zu berauben. Wenn sie schon hatten sterben müssen, sollten sie zumindest nicht entblößt in einem Loch in der Erde verscharrt werden. Heute, nach Tausenden Kilometern zu Fuß mit lediglich einem einzigen Schuh und unzähligen blutenden und eitrigen Wunden an der Sohle, würde er sich auch da anders entscheiden.

Afghanistan war nicht mehr das Land, das er Heimat nannte. Beinahe täglich gab es Verletzte und Tote. Das Land war fest im Griff des Terrors. 80 Prozent der Bevölkerung lebten unter der Armutsgrenze. Hilfe kam bei den Bedürftigen nicht an und nur einigen Wenigen zugute.

War es da nicht verständlich, diesem Land den Rücken zu kehren?

Die Flucht aus Afghanistan war gefährlich gewesen. Landminen hatten zahlreichen Menschen die Beine zerfetzt. Frauen waren missbraucht und vergewaltigt worden. Kinder hatten ihre Eltern verloren, Eltern ihre Kinder. Unzählige Menschen hatten bei der Überfahrt des Mittelmeers ihr Leben gelassen. Viele hatten auf halber Strecke aufgegeben und waren zurück in ihre Heimat gekehrt, wo nichts mehr auf sie gewartet hatte. Sie hatten als Afghanen das Land verlassen und waren als Verräter zurückgekommen.

Amir Saidi hatte auf der Flucht nicht nur 15 Kilo seines Körpergewichtes verloren, sondern auch zwei Zehen und seine Würde. Er war von einem jungen Mann mit Familie und einer Zukunft als Tischler zu einem Flüchtling geworden. Oft wünschte er sich, er wäre an diesem Tag mit seinen Eltern und Schwestern gestorben. Es wäre so viel einfacher gewesen, für ihn und alle anderen.

Amir ging an einem Geschäft mit einem neongrünen Reklameschild vorbei und warf einen flüchtigen Blick in die Auslage, ohne wahrzunehmen, was dort angeboten wurde. An den Überfluss in diesem Land hatte er sich gewöhnt, auch wenn er nicht wirklich daran teilhatte. Er wartete auf die Entscheidung, ob er bleiben durfte, um sich dann eine Arbeit zu suchen und Geld zu verdienen. Er wollte endlich nicht mehr von Almosen abhängig sein.

Der Wind frischte auf. Er hätte einen Schal mitnehmen sollen, dann würde er jetzt nicht frieren. Wäre er nicht so in Gedanken vertieft gewesen, hätte er die dunklen Gestalten, die auf ihn zukamen, vielleicht früher bemerkt. Gewiss hätte er die Straßenseite gewechselt, weil er keinen Ärger haben wollte. So aber zog er den Kopf ein, um dem eisigen Wind weniger Angriffsfläche zu bieten, und setzte einen Fuß vor den anderen auf den dunklen Asphalt, der die Geräusche seiner Schritte verschluckte. Und die dreier Männer.

3. Kapitel

Leon Galmeier, Finn Pokrovski und Heimo Stulm gingen die Straße entlang Richtung Linzer Hauptbahnhof. Sie hatten in der Altstadt ein paar Biere getrunken, ausgelassen gefeiert und über alte Zeiten geredet. Wie sie zusammen die Schulbank gedrückt und Streiche ausgeheckt hatten. Wie sie ihre ersten Räusche gehabt hatten und es ihnen hernach ziemlich schlecht gegangen war. Die heißesten Frauenbekanntschaften hatten sie Revue passieren lassen, ebenso ihre ersten sexuellen Erfahrungen, die bei keinem von ihnen einen erinnerungswürdigen Eindruck hinterlassen hatten. Weder in der Art ihres Geschehens noch mit wem es stattgefunden hatte. Über all das hatten sie gesprochen und gelacht.

Damals, als sie noch Kinder gewesen waren, hatte die Welt sie mit offenen Armen empfangen. Da hatte sich ihr Tag hauptsächlich darum gedreht, wem von den Mitschülern sie das Pausenbrot stehlen und welchen Mädchen sie unter die Röcke hatten schauen können. Oder welchem Lehrer sie unbemerkt ein Furzkissen auf den Stuhl gelegt und dafür Gelächter der Klasse geerntet hatten.

Zu jener Zeit waren sie die Größten gewesen – Leon Galmeier, Finn Pokrovski und Heimo Stulm!

Bis zu dem Tag, an dem sie im Schulhof einem türkischstämmigen Mädchen den Schulrucksack entrissen und den Inhalt auf den Boden gekippt hatten. Sie hatten das Mädchen angeschrien, dass es sich zurück in die Türkei scheren solle, weil es und ihresgleichen nicht hierhergehörten. So wie sie es zu Hause aufgeschnappt hatten, wie es Finns und Heimos Eltern immer wieder von sich gegeben hatten und auch Leons Großvater. Noch während sie sich begeistert darüber abgeklatscht hatten, waren sie von älteren türkischstämmigen Jungs umzingelt worden, die sie verprügelt, mit Füßen getreten und bespuckt hatten. Die sie vor den anderen Kindern lächerlich gemacht hatten, bis sie heulend und eingenässt davongelaufen waren.

Später hatten sie den Vorfall anders dargestellt, hatten allen erzählt, dass sie es gewesen seien, die die Kanaken geschlagen und das Türkenmädchen zum Teufel gejagt hatten. Und zwar so lange, bis keiner mehr Zweifel daran gehegt hatte, dass die Geschichte tatsächlich so abgelaufen war, oder zumindest niemand gewagt hatte, dagegen Einspruch zu erheben. Denn wenn jemand etwas anderes behauptet hatte, hatte dieser mit Schlägen dafür bezahlt. Dann hatten sie sich wieder gefühlt, als wären sie die Größten, weil sie es ihm eingetrichtert hatten. Mit Worten und Fäusten. Bis er es geglaubt hatte. Bis sie es sogar selbst geglaubt hatten.

Eine Lüge war zur Wahrheit geworden.

Finn Pokrovski hatte von ihren Heldentaten zu Hause berichtet. Während sein Vater stolz auf ihn gewesen war und gemeint hatte, dass sein Sohn nun bald zu einem richtigen Mann werde, hatte ihn die Mutter deswegen gescholten.

Damals hatte Finn das nicht verstanden.

Heute schon.

Frauen waren schwach. Frauen waren nicht für das geschaffen, was Männer zustande brachten. Deshalb saßen ja vorwiegend seine Geschlechtsgenossen in Führungspositionen, da sie bereit waren, dafür – und für viele andere Dinge auch – das Notwendige zu tun.

Die zunehmende Gleichberechtigung der Frauen empfand Finn wie so vieles in diesem Land als Fehlentwicklung. Aber das laut und offen kundzutun sei nicht ratsam, hatte ihn der Vater einst gelehrt, zu verblendet sei die Gesellschaft geworden. Zu offen gegenüber allem, was nicht der guten alten Norm entsprach, und die besagte nach Finns Empfinden, dass Frauen nun mal hinter den Herd gehörten und Kinder aufziehen sollten.

Andererseits schwieg Finns Vater zu vielem. Wie zum Beispiel, dass er seit seiner Heirat unter der Fuchtel seiner Ehefrau stand. Dass er heimlich rauchte oder sich mit seinem Sohn, vor den Augen seiner Frau verborgen, einen Schluck Whiskey genehmigte. Manchmal wurden daraus zwei. Hin und wieder riskierte er ein paar Hunderter im Casino, doch davon hatte Finns Mutter ebenso keine Ahnung. Der Vater gab lediglich vor – und das machte er äußerst erfolgreich –, stark zu sein. Niemand außerhalb der häuslichen Mauern wusste, wer bei ihnen wirklich das Sagen hatte.

Finn hingegen war klar, dass sein Vater alles täte, um seine Mutter zufriedenzustellen. Auf eine bestimmte Weise war er ihr unterlegen. Nach Finns Ansicht war sein Vater ein Blender.

So wie Finn selbst auch.

Ihm fiel es ebenfalls schwer, seine Meinung zu äußern und dafür einzustehen.

Nur in den sozialen Medien traute sich Finn zu schreiben, was ihm auf der Seele brannte. Allerdings verwendete er dort nicht seinen richtigen Namen, er benutzte einen Decknamen: der Denker. Dieser schützte ihn zwar nicht vor verbalen Attacken, aber vor Konsequenzen. So ein Nickname war einerseits gut, da niemand seine wahre Identität kannte, allerdings fühlte sich Finn genau deshalb wie ein Feigling.

Gerne wäre er so selbstbewusst wie Leon. Der hatte keine Scheu, die Dinge beim Namen zu nennen, auch wenn das oftmals zur Folge hatte, dass er Probleme bekam. Mit der Exekutive, den Behörden oder mit anderen Menschen.

Leon war ein aufrechter Kämpfer für ein vereintes Deutsches Reich und den damit einhergehenden Werten. In so einer neu geschaffenen Welt hatten Ausländer keinen Platz, da würden dieses Türkenmädchen und seine Beschützer dorthin zurückgeschickt werden, von wo sie herkamen. Und Frauen gehörten an die Seite ihrer Männer, denen alles erlaubt war und für die alles getan werden musste.

Genau davon träumte ebenso Finn.

Und dafür bewunderte er Leon.

»Es ist saukalt, findest du nicht auch, Leon?«, fragte er.

»Weichei«, erwiderte der Angesprochene lachend. »Hättest dir halt etwas Wärmeres angezogen.«

»Oder mehr gesoffen«, ergänzte Heimo mit leichtem Zungenschlag. »Schau mich an! Mir ist nicht kalt.« Heimo streckte die Hände aus und hielt sie in den eisigen Wind. Dann zog er den Reißverschluss seiner Jacke auf und drehte sich ausgelassen im Kreis, sodass sich der Stoff wie ein Gleitschirm mit Luft füllte. Heimo war schon immer ein Draufgänger gewesen. Einer, der sich nahm, was er wollte, und nicht lange fackelte.

»Du bist ja besoffen«, erwiderte Leon.

»Na und?« Heimo hörte auf, sich zu drehen. »Täte dir hin und wieder auch ganz gut. Mal die Sau rauslassen! So richtig einen draufmachen!« Heimo hatte eine große Klappe, das wussten alle. Doch meistens hinkte sein Gehirn seinen Worten hinterher, was selten ohne Folgen blieb.

»Haben wir heute ja getan.«

»Schon, aber das war eine Ausnahme. Wir sollten das regelmäßig machen, mindestens drei- oder viermal die Woche. Nur wir drei! Wie in alten Zeiten.«

»Mal sehen«, blieb Leon vage, denn eigentlich hatte er keine Lust, noch öfter mit seinen Kumpels abzuhängen. Aus diesem Teenageralter waren sie raus, fand er.

Die Männer traten aus dem Durchgang des Landhauses hinaus und querten die hell erleuchtete Promenade.

»Habt ihr die Kleine in dem Laden gesehen? Die Rothaarige?«, nahm Heimo das Gespräch wieder auf.

»Welche meinst du?«, hakte Leon nach und zog den Kragen um seinen Hals enger zusammen. Der Wind war eiskalt, das letzte Aufbäumen des Winters. Bald würde es wärmer werden und der Frühling seine ersten Boten schicken. Dann würden auch wieder mehr Menschen ihre Zeit im Freien verbringen. Im Augenblick war der Platz jedoch beinahe menschenleer.

»Die immer zu uns rübergeschaut hat. Ist euch die gar nicht aufgefallen? Ich glaub’s nicht! Was seid ihr bloß für Männer?« Heimo lachte und drehte sich wieder im Kreis wie ein Junge, dem der Spaziergang zu langweilig war.

»Erwachsene Männer!«, antwortete Leon.

»Wir sind gleich alt, falls du das vergessen haben solltest«, meinte Heimo eingeschnappt. Dass Leon immer alle von oben herab behandelte, störte ihn.

»Ja, körperlich.«

»Auch da drinnen.« Heimo tippte sich an die Stirn. »Aber vielleicht bist du ja vom anderen Ufer, dass dich so eine Süße nicht anmachen kann …«

Abrupt blieb Leon stehen. In seinem Gesicht zuckten Muskeln. Seine Kiefer malmten wie leergelaufene Mühlsteine hart aufeinander.

»Entschuldige«, kam Heimo einem verbalen Ausbruch seines Freundes zuvor. »Das war dumm von mir.«

»Sag das nie wieder!«, zischte Leon.

Finn trat hinter Leon, um zu verdeutlichen, auf welcher Seite er stand. »Ja, sag das nie wieder!« Mit dem Finger deutete er auf Heimo, als wüsste der nicht, dass er gemeint war.

Finn war ein Mitläufer, ein guter Soldat. Das, was ihm aufgetragen wurde, erledigte er. Selten entwickelte er Eigeninitiative, dafür fehlte ihm der Antrieb. Aber wenn man jemanden brauchte, der für einen die Drecksarbeit übernahm, war er der richtige Mann.

Leon drehte sich um und ließ Heimo stehen.

»Ich hab doch gesagt, dass es mir leidtut!«, rief dieser ihm hinterher.

»Verdammte Scheiße!«, stieß Leon aus. »Für diese Beleidigung sollte ich dir den Arsch aufreißen!«

»Ich hab zu viel gesoffen.«

»Ja, hast du, aber das ist keine Entschuldigung.«

»Es ist mir so rausgerutscht.«

»Du weißt, was ich von Arschfickern halte. Und trotzdem hältst du ausgerechnet mir vor, so einer zu sein!« Leons Stimme überschlug sich, während er unbeirrt weiterging. Immer schneller, bis sie den hellen Platz hinter sich ließen und der dunkle Schlund einer Straßeneinmündung sie verschluckte. Wenn er seinem Freund eine Abreibung verpassen wollte, dann hier in diesem finsteren Winkel. Da würde es keiner mitbekommen, sollte doch noch jemand unterwegs sein.

Leon war verärgert. Er konnte es nicht ausstehen, wenn ihn jemand beschimpfte. Jedes Mal, wenn er seine Mutter besuchte, musste er sich ihre Klagen anhören. Dass er ein missratener Sohn sei, bei dem es besser gewesen wäre, sie hätte ihn als Kind wie ungewollte Kätzchen hinter dem Haus in einer Wassertonne ersäuft. Dass sie nicht verstehe, woher seine Gesinnung komme, da sie sich unendlich bemüht habe, ihn zu einem rechtschaffenden Menschen zu erziehen. Nach so einem Ausbruch ließ sie sich immer auf ihrer abgewohnten Couch nieder, steckte sich eine Zigarette an und machte sich nicht die Mühe, den Schnaps in ein Glas einzugießen, sondern trank ihn aus der Flasche.

Leon hatte es satt! Er konnte ihr Gejammer nicht mehr hören!

Dabei war es ihr eigener Vater, Leons Großvater, gewesen, der ihm schon als Junge von der Idee eines Staates der reinen deutschen Rasse erzählt hatte. Juden, Ausländer und eingebürgerte Schmarotzer hätten darin keinen Platz, hatte er gesagt, während Leon auf seinem Schoss gesessen und seiner tiefen Stimme gebannt gelauscht hatte. Einmal hatte er ihm sogar zugeflüstert, dass er so ein Führer sein könne, wenn er es richtig anstellte und sich anstrengte. Dabei hatte der Großvater Tränen in den Augen gehabt und gemeint, dass er das wohl nicht mehr erleben dürfe, weil zu jener Zeit der Vormarsch der Linken in die Regierungen sämtlicher Staaten in Europa derart verankert gewesen war, dass sogar der alte Nazi jegliche Hoffnung auf eine baldige Wende verloren hatte.

Der Großvater war gestorben, als Leon noch zur Schule gegangen war. Kurz nach dem Vorfall mit dem türkischen Mädchen. Leon hatte ihm davon berichtet, und das Einzige, was der Großvater erwidert hatte, war gewesen, dass die Kanaken am nächsten Baum aufgehängt gehörten, weil sie Leon und seine Freunde tätlich angegriffen hatten. Er hatte sich dermaßen darüber aufgeregt, dass Leon lange Zeit gedacht hatte, dass sein Großvater deswegen gestorben war.

Nach seinem Tod war niemand mehr da gewesen, der Leon auf andere Weise beeinflusst oder gar beeindruckt hatte. Sein Vater hatte sich bereits vor seiner Geburt aus dem Staub gemacht, und seine Mutter war nachmittags nicht mehr nüchtern genug gewesen, um klar zu denken. Nach neun Jahren Schule hatte Leon eine Maurerlehre begonnen, die Tätowierungen und die Muskeln waren mit dem Voranschreiten der Jahre immer mehr geworden und seine Behaarung am Kopf weniger.

Nach einer Kneipenschlägerei in der Linzer Altstadt war dann ein Mann an ihn herangetreten und hatte ihn gefragt, ob er Interesse habe, einmal zu einem Treffen von Gleichgesinnten zu kommen.

Zu jener Zeit war Leon 18 Jahre alt gewesen.

Das Treffen hatte in einem alten Keller in einem der Stadthäuser stattgefunden. Als Leon angeläutet hatte, war die Tür einen Spalt breit aufgegangen und eine Stimme hatte ihn nach dem Losungswort gefragt. Da es ihm nicht bekannt gewesen war, hatte er seinem Instinkt folgend den Arm ausgestreckt und mit »Heil Hitler« geantwortet, was zuerst seltsam geklungen hatte, da ihm sein Großvater beigebracht hatte, dies niemals öffentlich laut auszusprechen. Zu groß sei die Gefahr, auf Unverständnis zu stoßen. Zu klein die Chance, einer verwandten Seele gegenüberzustehen, da die Hoffnung an ein vereintes Deutsches Reich vielerorts verloren gegangen sei und erst wieder neu geboren werden müsse. Durch Menschen wie Leon, die an sich glaubten und bereit waren, dafür einiges in Kauf zu nehmen.

Sein Gegenüber hatte erschrocken die Augen aufgerissen, die Tür geöffnet und sich nach allen Richtungen umgesehen, ob jemand in Hörweite war, aber dem war nicht so gewesen. Nachher hatte er den im Keller Anwesenden von Leons Hitlergruß berichtet. Die Männer hatten gelacht, ein paar von ihnen hatten Leon wohlwollend auf die Schulter geklopft.

Seither war er Teil dieser Familie.

Heimo ging nun mehrere Meter hinter Leon und Finn. Sein Hochgefühl von vorhin war verpufft. Weggepustet von dem schneidenden Wind und seiner eigenen Dummheit. Auch fühlte er sich nicht mehr betrunken. Entweder hatte ihn die Kälte nüchtern werden lassen oder seine Schnapsidee, Leon als schwul zu bezeichnen. Er zog den Reißverschluss seiner Jacke zu und rieb sich die Hände. Nun spürte er die Kälte. Die seiner Umgebung und jene von Leon.

Er hatte eindeutig Mist gebaut.

Finn drehte sich zu Heimo um und grinste ihn an.

Waren sie tatsächlich Freunde, fragte sich Heimo in diesem Moment. Der stille Finn, der bei allem, was Leon vorschlug, Ja und Amen sagte. Der Leon hinterherhechelte wie ein Hund seinem Herrn.

Gegen Leon hatte er keine Chance, das wusste Heimo. Aber irgendwann würde er eine kriegen. Dann würde er sich beweisen und alle würden zu ihm aufschauen.

Diesen Moment sehnte Heimo herbei.

»Seht mal, wer da kommt«, durchbrach Leons feindselig klingende Stimme die Stille. Sein Atem trieb tanzende Wölkchen in die kalte Luft.

»Kennen wir den?«, fragte Finn und kniff die Augen zusammen. Zu weit war die Gestalt entfernt, die sich in ihre Richtung bewegte. Jetzt befand sie sich in Höhe eines Geschäftes mit neongrünem Reklameschild und warf einen flüchtigen Blick in die Auslage.

»Das hoffe ich nicht.«

»Das ist ein Kanake!«

»Ich finde, wir haben dringend eine Aufmunterung nötig. Was meint ihr?«, fragte Leon seine Begleiter.

Heimo sah darin seine Chance, seinen Fehltritt von vorhin wiedergutzumachen. »Dem schließe ich mich voll und ganz an!«

Und Finn tat sowieso, was Leon wollte.

4. Kapitel

Ich stand noch immer am Fenster, starrte hinaus auf die Stadt und stellte mir vor, dass sie müde geworden war, genau wie ich. Mein Kopf war leer und ließ nicht zu, dass ich einen vernünftigen Gedanken fasste, diesen formte und zu Papier brachte. Deinetwegen. Weil du tot warst und ich noch immer nicht damit klarkam …

Doch halt! Dort unten bewegte sich etwas – eine Gestalt. Sie eilte die Straße entlang, ja lief beinahe, bestimmt weil es draußen kalt war. Gerade ging sie an dem neongrünen Reklameschild vorbei.

Ich schob den Vorhang beiseite, der mein Fenster halb bedeckte, um mehr zu sehen. Insgeheim hoffte ich, dass du es warst, der dort entlanghastete, und alles nur ein böser Traum gewesen war. Dieser Gedanke fühlte sich so gut an.

Doch natürlich wusste ich, dass sich mein Wunsch nicht erfüllen würde, mit jedem Schritt, den die Person dort unten auf der Straße machte, wurde dies deutlicher. Sie bewegte sich anders als du und wurde mir zunehmend fremder, je länger ich sie beobachtete.

Traurigkeit durchflutete mich, ein Zustand, der für mich alltäglich geworden war.

Ich wollte mich schon abwenden, als weitere Gestalten in mein Blickfeld rückten. Sie näherten sich aus der entgegengesetzten Richtung und würden schon bald auf die erste Person treffen, nur noch wenige Meter trennten sie voneinander. Von meinem Fenster aus waren sie so klein wie Mäuse in einem Labyrinth, die nach dem richtigen Weg suchten. Auch bewegten sie sich genauso flink wie diese Nagetiere. Ich kam mir vor wie der Zuschauer bei einem Experiment.

Die Gruppe und der einsame Passant trafen aufeinander, blieben stehen. Zu gerne wüsste ich, was sie sprachen …

Ob sie sich kannten?

Die drei kreisten den Einzelnen ein. Von meinem Platz oben am Fenster sah es aus wie ein Kinderreigen, nur dass sich niemand an den Händen festhielt. Trotzdem drang die Melodie vom Bi-Ba-Butzemann aus den Tiefen meines Gedächtnisses in mein Bewusstsein und versuchte, gute Laune zu versprühen. Zu diesem Lied waren wir als Kinder ausgelassen über die Wiesen getanzt. Mein Bruder und ich. Hand in Hand.

Auf der Straße trat einer aus der Gruppe an den Mann heran. Sie standen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber wie kampfbereite Hähne.

Das Unschuldige, Kindliche verpuffte. Plötzlich wirkte das Aufeinandertreffen bedrohlich, trotz der großen Distanz zu meinem Fenster im vierten Stock.

Ich hielt den Atem an, starrte gebannt auf die Kontrahenten. Wartete ab, was passieren würde. Hoffte, dass sie einfach weitergingen und ich wieder harmlose Striche aufs Papier kritzeln konnte. Und Punkte.

Sie redeten miteinander. Atemwolken stiegen auf und wurden durchsichtig. Verschwanden. Neue bildeten sich.

Bestimmt waren es keine freundlichen Worte, die sie austauschten, dessen war ich mir mittlerweile sicher. Dafür brauchte ich nichts zu hören, die angespannten Körper sprachen für sich.

Die Männer belauerten einander.

Bis die Lage explodierte.

Einer der drei versetzte dem Einzelnen einen Hieb in den Bauch, der Getroffene beugte sich vornüber, wahrscheinlich keuchte er. Der nächste Schlag ließ ihn in die Knie sinken, der folgende warf ihn zu Boden. Es ging alles ganz schnell.

»Nein!«, schrie ich hinter dem geschlossenen Fenster, was töricht war, da niemand mich hörte.

Ich riss das Fenster auf, weiterhin den Blick auf den Überfall auf der Straße gerichtet. Die drei Gestalten traten auf den am Boden Liegenden ein, mit voller Wucht, als wollten sie einen Fußball quer durchs Stadion kicken.

Immer wieder.

Von allen Seiten.

In den Bauch. In den Rücken. Gegen den Kopf.

Unaufhörlich.

»Lasst ihn in Ruhe! Hey! Lasst ihn verdammt noch mal in Ruhe!«, brüllte ich.

Ungehört.

Zu groß war der Blutrausch, in den sie geraten waren.

Ich kannte nicht ihre Namen, wusste nicht, wer die arme Seele am Boden war. Doch mir war klar, dass der Mann das nicht lange aushalten würde.

»Hey!«, schrie ich und wusste gleichzeitig, dass es nichts brachte. Ich wandte mich ab, ohne das Fenster zu schließen, durch das eisige Luft in meine Wohnung strömte, und rannte in die Küche, suchte nach einem Messer. Das größte, das ich in der Bestecklade fand, ergriff ich, dann noch den Besen. Beides, um mich zu verteidigen, etwas Geeigneteres besaß ich nicht. Ich nahm mir auch nicht die Zeit, um darüber nachzudenken, ob es klug war, was ich vorhatte, oder ob es einen besseren Weg gäbe. Wie von Dämonen verfolgt rannte ich aus der Wohnung, die vier Stockwerke hinab und stolperte aus dem Haus. Ein heller Schein empfing mich. Ich blieb stehen, hatte zu lange gebraucht. Das Entsetzen lähmte meine Beine, meine Atmung, alles an mir.

Der Mann am Boden brannte. Die anderen hatten ihn angezündet. Er rührte sich nicht, kämpfte nicht um sein Leben.

Die Frage, ob er tot war, schoss mir durch den Kopf, während ich wieder loslief. Auf die Männer zu. Auf jene, die das Feuer entfacht hatten, aber vor allem auf den Mann, den die Flammen auffraßen.

»Hey!«, schrie ich erneut, um auf mich aufmerksam zu machen, damit die Täter von ihrem Opfer abließen.

Gleichzeitig überfiel mich Angst. Die Männer waren größer als ich, kräftiger. Und brutal. Ich konnte nicht gleichzeitig das Feuer löschen und die Typen mit dem Messer und dem Besen abwehren. Außerdem war ich allein, sie waren zu dritt. Ich hatte so gut wie keine Chance, wollte aber nicht aufgeben. Musste alles versuchen, egal was dabei rauskam.

Ich wurde langsamer, weil sie sich zu mir umwandten und wie eine unüberwindbare Barriere vor mir aufbauten. In ihren Gesichtern sah ich den Hass, der sie antrieb. Die Aggressionen, die sie eben noch an dem Wehrlosen ausgelassen hatten. Ihre ganze Körperhaltung signalisierte Angriff. Einer machte einen Schritt auf mich zu und ballte die Hände zu Fäusten.

»Ich hab die Polizei gerufen! Sie wird gleich da sein!«, schleuderte ich ihnen entgegen. Eine leere Drohung, aber es war das Einzige, was mir einfiel, um die Männer vielleicht dazu zu bringen, zu verschwinden.

Tatsächlich sahen sie einander an. Schienen verunsichert, ob ich die Wahrheit sagte.

»Lasst uns abhauen, der ist eh erledigt«, gab einer den Befehl zum Rückzug. Umgehend setzten sie sich in Bewegung und liefen davon. Die finstere Nacht verschluckte sie.