19,99 €

Mehr erfahren.

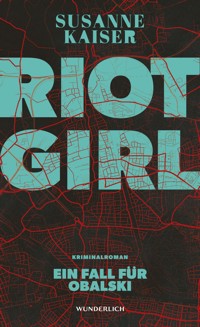

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Eine gefährliche Protestbewegung. Eine Leiche in der Isar. Und eine junge Ermittlerin mit einer besonderen Fähigkeit. Als eine Gruppierung junger Frauen Deutschland mit Aktionen erschüttert, wird LKA-Ermittlerin Obalski ins Münchner Jugendamt eingeschleust. Sie soll heimlich Informationen über die Bewegung, ihre Methoden und Ziele beschaffen. Obalski scheint perfekt geeignet für diesen Auftrag, denn sie hat gelernt, Menschen und ihre Verhaltensweisen lesen. Schon bald gewinnt die empathische Forensikerin das Vertrauen ihrer Schützlinge, und ihr wird klar: Bei diesem Fall geht es um weit mehr als protestierende Teenager – es geht um brutale Gewalt. Obalski steht vor einem Dilemma: Wer ist hier eigentlich Täter, wer Opfer? Und wie weit sind die Aktivistinnen bereit zu gehen? Da wird eine Leiche aus der Isar geborgen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Susanne Kaiser

Riot Girl

Ein Fall für Obalski

Kriminalroman

Über dieses Buch

Eine gefährliche Protestbewegung. Eine Leiche in der Isar. Und eine junge Ermittlerin mit einer besonderen Fähigkeit.

Als eine Gruppierung junger Frauen Deutschland mit Aktionen erschüttert, wird LKA-Ermittlerin Obalski ins Münchner Jugendamt eingeschleust. Sie soll heimlich Informationen über die Bewegung, ihre Methoden und Ziele beschaffen. Obalski scheint perfekt geeignet für diesen Auftrag, denn sie hat gelernt, Menschen und ihre Verhaltensweisen zu lesen. Schon bald gewinnt die empathische Forensikerin das Vertrauen ihrer Schützlinge, und ihr wird klar: Bei diesem Fall geht es um weit mehr als protestierende Teenager – es geht um brutale Gewalt.

Obalski steht vor einem Dilemma: Wer ist hier eigentlich Täter, wer Opfer? Und wie weit sind die Aktivistinnen bereit zu gehen? Da wird eine Leiche aus der Isar geborgen …

Vita

Susanne Kaiser, geboren 1980 in Berlin, ist Journalistin und Autorin. Sie schreibt und spricht unter anderem für die Die Zeit, Der Spiegel und Deutschlandfunk Kultur und ist als Expertin bei Arte, WDR, ZDF oder Pro7 zu sehen. Seit 20 Jahren beschäftigt sie sich mit den Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen in muslimischen und in westlichen Gesellschaften. 2023 ist ihr Buch «Backlash. Die neue Gewalt gegen Frauen» erschienen. «Riot Girl» ist ihr Debütroman. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in München.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung Shutterstock

ISBN 978-3-644-02083-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Lena

Prolog

Liebe Mama,

als Allererstes möchte ich dir sagen, dass ich dich unendlich lieb habe und du nicht schuld bist. Meine Entscheidung hat nichts mit dir zu tun. Im Gegenteil, wegen dir habe ich überhaupt so lange durchgehalten. Ich wünschte, es würde eine andere Möglichkeit geben.

Aber am Ende bleibt uns nur dieser Ausweg.

Ich kann nicht mehr, kann nicht schlafen, kann nicht wach sein. Immer sind die Bilder in meinem Kopf. Ich habe wirklich alles versucht. Wir haben alles versucht. Kommst du als Mädchen auf die Welt, hast du schon verloren. Ohne Knecht kein Herr. Dann müssen wir das Problem eben anders lösen.

Ab jetzt schreiben wir das Skript. Ab jetzt gibt es kein Zurück. Nicht für uns und nicht für euch. Für niemanden. Wenn unser Plan aufgeht, wird die Welt bald eine andere sein. Nur wenn wir das Alte zerstören, kann etwas Neues entstehen. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Und am Ende tun wir es auch für euch …

Deine -----

Mittwoch, 25. Februar

Ein Spieler. Das sieht man sofort. Wie die rechte Hand hinten zur Hose tastet. Nicht der Typus, der sich das ganze Wochenende lang in Anzug und Fliege in teuren Kasinos aufhält oder mit den Kumpels nächtelang in Sportwettenbars abhängt. Nein, einer, der seine Freizeit allein vor einem Automaten zubringt, vielleicht in einem Dönerladen oder Späti. Er bestellt ein Dosenbier und trinkt den ganzen Abend daran, obwohl es längst warm und schal geworden ist. Abgewetzte Jeans und speckiges Flanellhemd sind sein Markenzeichen. Der Gedanke macht Obalski für einen Moment traurig – genau so eine Jeans trägt ihr neuer Chef, der ihr die Hand entgegenstreckt. Ihr zweiter Chef, der keine Ahnung hat, dass er nicht wirklich ihr Boss ist.

«Ferdi Obermüller, habe die Ehre.»

«Ich bin Obalski, hab auch die Ehre.»

Das Lächeln gelingt ihr nur schief.

«Dann führe ich Sie mal durch unsere Abteilung und stelle Ihnen die Kollegen vor.»

Er dreht sich um und geht voran, ohne eine Reaktion abzuwarten.

Obalski trottet ihm hinterher. Die rechte Hosentasche hinten ist stark ausgebeult und an einer Seite eingerissen. Lauter kleine ausgeblichene Kreise wie von Murmeln zeichnen sich auf dem hellblauen Stoff ab. Obalski stellt sich vor, wie diese Gesäßtasche nach Feierabend von Münzen prall gefüllt ist. Wie die rechte Hand immer wieder geübt hineingreift und die Fünfzig-Cent- oder Zwei-Euro-Stücke an Form und Gewicht erkennt. Dann der präzise Einwurf in den Automatenschlitz. Das Klicken löst einen Endorphinrausch in ihm aus, begleitet von schnellen Lichtern und Dudelgeräuschen. Dazu das routinierte Tapp, Tapp, Tapp der Hand auf den leuchtenden Plastikknöpfen. Bis nach dem kurzen High das Down einsetzt: wieder nix. Aber gleich …

Wie passt das zusammen? Wie kommt ein Abteilungsleiter im Jugendamt, ausgebildeter Sozialarbeiter oder Jurist, dazu, sich den nächsten Kick aus dem Spielautomaten zu holen? Eine gute Geschichte beginnt immer mit einer Spur. Doch wo führt sie hin? Eigentlich ist es nicht ihre Aufgabe, ihren Chef zu analysieren, aber sie kann nicht anders. Spielsucht hat etwas Verzweifeltes. Kleine Leute, die vom großen Glück träumen, und Menschen, die ihr Leben nicht ertragen – die zocken an Automaten. Welcher Typ ist er wohl?

«Haben Sie mir zugehört?», reißt Obermüllers Stimme Obalski aus ihren Gedanken.

«Ja, natürlich!» Hoffentlich stellt er keine Fragen.

«Und hier wäre dann das Büro. Der Schreibtisch da an der Wand, das ist Ihr Platz. Lassen Sie sich nicht vom Aktenstapel irritieren. Personelle Engpässe in der letzten Zeit. So viele Fälle sind das gar nicht. Sie können sich in Ruhe einarbeiten. Ois easy, wie der Münchner sagt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre Kolleginnen.» Damit dreht sich Obermüller zu den beiden Schreibtischen am Fenster und deutet auf eine jüngere Frau mit langem dunklem Haar und sehr viel Make-up sowie eine ältere Frau mit lockiger Vokuhila in Hellrot. Ob sie diese Frisur noch trägt oder wieder?

«Das sind Gisela Demir, Dienstälteste im Team, und Wendy Braun, Sozialarbeiterin im Außendienst. Wollen Sie sich auch kurz vorstellen?»

Die Aufforderung erwischt Obalski kalt, sie spürt Panik aufsteigen. Zu sich selbst fällt ihr meist nicht viel ein. Die wahren Gründe, warum sie hier ist, darf sie nicht verraten. Sie hatte sich deshalb genau überlegt, was sie auf diese Frage antworten würde. Doch plötzlich ist alles weg.

«Ja, hallo, ich bin Obalski und neu in München.»

Sie merkt, wie sich rote Flecken auf ihrem Hals ausbreiten. Die beiden scheinen es nicht zu bemerken, sie nicken interessiert.

«Ich habe Gender Studies in Berlin studiert, und das ist jetzt mein erster Job. Den ich aber länger machen möchte. Wenn er mir gefällt. Was ich aber glaube. Sonst hätte ich mich ja nicht beworben.» Wo führt das hin? Die gespannten Blicke nehmen einen fragenden Ausdruck an. Als wollten die neuen Kolleginnen wissen: Wenn die nicht einmal drei geordnete Sätze über sich selbst herausbringt, wie will sie dann mit Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen klarkommen? Die Ältere guckt angestrengt, die Jüngere deutet immerhin ein aufmunterndes Lächeln an.

«Gut, danke, passt», unterbricht sie der Chef. «Dann willkommen im Team und frohes Schaffen. Demir, übernimmst du?», sagt er im Hinausgehen.

Die Kolleginnen müssen sie für eine unsichere Anfängerin halten. Gut so.

«Gender Studies, interessant. Was macht man denn damit, wenn man fertig ist – also normalerweise?», fragt die Jüngere der beiden. Die Namen hat Obalski schon wieder vergessen. Das darf ihr eigentlich nicht passieren.

«Na ja, alles Mögliche. Da gibt es keine feste Jobbeschreibung. Ich habe außerdem Forensik studiert. Deshalb kenne ich mich mit Körperspuren aus. Also von Gewalt und so.»

Dass sie außerdem Kriminologie studiert hat, behält Obalski für sich. Sie will die Kolleginnen nicht mit der Nase auf ihr Geheimnis stoßen.

«Okay», wirft die rothaarige Ältere mit heiserer Stimme ein. «Und was heißt das genau?»

Obalski muss kurz überlegen.

«Das ist schwer zu erklären. Ich analysiere Körper. Das können zum Beispiel Spuren an Haut, Haaren, Augen sein. Oder bestimmte Gesten, Mimik, Verhaltensweisen. Und dann ziehe ich daraus Schlüsse, was die Person erlebt haben könnte.»

«Aha», sagt die Dienstälteste. «Wohl eine der neu geschaffenen Stellen. Und wie soll das genau gehen?»

Obalski kratzt sich am Kopf, damit die beiden Kolleginnen ihr die Irritation nicht ansehen, und denkt nach.

«Sie zum Beispiel rauchen Davidoff, anderthalb Päckchen am Tag», sagt sie schließlich und sieht dabei die ältere Kollegin an.

Verdutzt schaut sich diese um, ob sie auf ihrem Schreibtisch eine verräterische Packung hat liegen lassen. Aber da ist keine.

«Woher …?»

«War nur geraten», sagt Obalski schnell.

Nun schauen die beiden Kolleginnen irritiert.

«Okay», sagt die Ältere nach einer Weile. «Wir duzen uns hier, ist das okay für dich? Also, ich bin die Demir, und das da ist die Braun. Du kannst uns alles fragen, wir sind schon lange dabei. Ich zeige dir, wie man an die Fälle herangeht und was es zu beachten gibt. Ist keine Raketenwissenschaft. Aber du brauchst ein dickes Fell. Ich habe dir ein paar alte Akten herausgesucht, da kannst du mal hineinschauen. Die Berichte sind wichtig, die solltest du etwas genauer studieren. Dann kannst du dich auch an eigene Fälle herantasten. Übrigens: Viele Neuanfängerinnen überstehen die Probezeit hier nicht.»

Ob das ernst gemeint ist? Vielleicht bloß die Retourkutsche für die Zigaretten? Schließlich wird niemand gern von Fremden analysiert.

Später, beim Rauchen nach der Mittagspause vor dem riesigen Glaskasten, in dem das Jugendamt untergebracht ist, holt Demir ein Päckchen Davidoff aus der Jackentasche. Es ist kalt, zugig und laut auf der Straße. Menschen mit den Händen voller Tüten eilen vorbei. Niemand will hier sein. Eine Durchgangsstation mit zu viel Verkehr, Bürokomplexen, Baustellen.

Die Leute aus dem Jugendamt stehen inmitten wartender Patienten dicht beieinander. Ärztehaus und Jugendamt teilen sich das riesige Gebäude. Trotzdem erkennt man die Jugendamtler im Gewimmel sofort. Vielleicht weil sie mehr Zeit haben. Sie sehen aus, als würden sie hierhergehören. Orte wie dieser bedrücken Obalski: Shoppingmalls ohne Tageslicht oder Betonwüsten ohne Grün, und Leute, die immer da sein müssen. Der ältere Mitarbeiter vor ihr hat so ein Beharren im Blick, als würde er den Job schon sehr lange machen, jeden Tag hier im Durchzug stehen und rauchen, während die Jahre vergehen.

«Woher wusstest du denn eigentlich, dass ich die rauche?», fragt Demir.

Stechender Qualm steigt Obalski in die Nase. Sie zögert.

«Die Finger deiner rechten Hand sind verhornt und gelblich eingefurcht, so kleine Slim-Furchen, siehst du? Genau zwischen Zeige- und Stinkefinger. Davidoff war eine der ersten Marken mit Slim-Produktlinie, in den Achtzigern. Deiner Frisur nach zu urteilen – ziemlich cool übrigens! – war diese Zeit für dich identitätsstiftend. Und deine Stimme verrät mir, dass du Kettenraucherin bist. Du würdest auch zwei Packungen am Tag rauchen, aber wenn du darunter bleibst, glaubst du, dass du jederzeit aufhören kannst.»

Demir schaut ärgerlich drein. War Obalski zu direkt? Vielleicht sagt sie ihr lieber nicht, dass sie außerdem auf der rechten Seite schläft, die linke aber viel besser wäre für Herz und Verdauung. Sie erkennt die Schlafposition der Kollegin an den tiefen Falten, die sich von den Schlüsselbeinen zum Brustbein ziehen, rechts ausgeprägter als links. Die Linien treffen einander genau an dem Dreieck auf der Brust, das die Unterkante des tiefen Ausschnitts von Demirs zartrosa Flauschpulli bildet.

Die beiden Frauen wechseln einen Blick. Billige Taschenspielertricks, scheint er zu sagen. Und ein bisschen haben sie recht. Denn das mit den Zigaretten war nie Gegenstand in irgendeinem Seminar, Obalski hat es mal irgendwo gelesen. War es bei Edgar Allan Poe? Gab es damals überhaupt schon Zigaretten? Jedenfalls nicht die «Davidoff-Slim-Produktlinie». Auch da hat sie etwas dick aufgetragen. Davidoff Slim war ganz einfach eine bei Frauen in Gisela Demirs Generation beliebte Marke. Glück gehabt. Allerdings sind die Kolleginnen nun verärgert. Ob es das wert gewesen ist? Irgendwie fängt der erste Tag nicht gut an. Dabei will sie doch Kontakte knüpfen …

«Warum können wir eigentlich nicht im Innenhof Pause machen, sondern müssen auf die laute Straßenkreuzung?», fragt Obalski in die Runde.

«Das weiß niemand so genau», sagt einer mit grauem Fassonschnitt und kariertem Tweedjackett. «Der Innenhof ist geschlossen, seit ich hier vor fast 40 Jahren angefangen habe.» Einige der Umstehenden nicken grummelnd.

Inzwischen haben sich weitere Mitarbeitende dazugesellt. Eine gute Gelegenheit, sich unauffällig einen Überblick zu verschaffen, was die Kolleginnen wissen oder ob sie etwas Auffälliges bemerkt haben in letzter Zeit. «Gibt es irgendwas, das ich als Anfängerin beachten müsste? Irgendwelche neueren Entwicklungen bei den Kids zum Beispiel?»

Obalski blickt betont unsicher in die Gesichter, erntet aber nichts als skeptische Blicke.

«Nichts Besonderes», murmelt eine mittelalte Kollegin mit kurzem Haar und sehr schiefen Zähnen. Macht sich Obalski verdächtig mit so einer gezielten Frage?

Als Demir und Braun fertig geraucht haben, geht auch Obalski durchgefroren wieder hinein. Während sie den beiden durch die Flure folgt, sieht sie sich interessiert um. Das Amt ist ein merkwürdiger Ort. Lange Gänge mit unzähligen Türen, egal von wo sie kommt. Weil es so viele von ihnen gibt, tragen die Flure Buchstaben, von H bis N, mit Quergängen von P bis S. Warum beginnen sie nicht einfach bei A? Und warum fehlt Gang O? Wäre er längs oder quer? Oder ist das der geheime Gang im Keller, der zum Archiv führt aus der dunklen Vergangenheit des Jugendamts? Die Wände sind weiß und steril, aber sie reflektieren etwas von dem Neonlicht. Die Gänge wirken wie aus dem Raumschiff eines alten Science-Fiction-Films. Wären da nicht die festmontierten Publikumsklappstühle und die grünen Topfpflanzen auf dem Boden, die ohne Sonnenlicht auskommen müssen. Das Grün soll wohl für eine freundliche Stimmung sorgen, doch löst genau das in Obalski Beklemmung aus. So müssen sich die Familien fühlen, wenn sie hier warten. Allein der Gedanke, dass man sie mit Topfpflanzen aufzuheitern versucht, lässt ihnen wahrscheinlich das Herz sinken.

Kein gutes Setting, um ihre Aufgabe zu erfüllen – in Kontakt mit möglichst vielen Jugendlichen zu kommen, viel zu uncool. Sie selbst hätte sich als Teenagerin an einem solchen Ort niemals jemandem anvertraut. Für ihre Sprechstunde am Freitag muss sich Obalski etwas einfallen lassen. Obwohl: Wahrscheinlich kommt eh kein junger Mensch noch persönlich vorbei. Und in der Hotline oder im Chat sieht man die Umgebung nicht, da kommt es allein auf Obalskis Gesprächsführung an.

«Ist das hier eine Stempeluhr?» Obalski deutet auf einen altmodischen Apparat neben der Glastür vor dem Fahrstuhl.

«Mmmh.» Demir macht einen Brummton, ohne die Lippen zu öffnen oder aufzuschauen.

«Aber die ist nicht in Betrieb», ergänzt Braun.

«Schon klar», sagt Obalski. «Hat das nostalgische Gründe, dass die hier noch steht? Das erinnert mich an Zahnarztpraxen. Die haben doch manchmal so riesige alte Geräte im Wartezimmer. Ich bin dann immer total erleichtert, wenn im Behandlungsraum nur ein kleiner Bohrer eingesetzt wird.» Sie lacht.

«Nee, die Stempelkarten sind aus.» Demir blickt ungerührt geradeaus.

«Wenn du geschickt stempelst, kannst du am Tag zwölf Minuten rausholen», schiebt Braun beinahe enthusiastisch hinterher. Dabei schüttelt sie ihre rechte Hand, die Armreifen klimpern.

Zurück im Büro schaut sich Obalski zum ersten Mal richtig im Raum um. Schön ist er nicht und hell auch nicht, dafür ist die Dreifachglasfront zu schmutzig, außerdem geht sie zur Nordseite hinaus. Die Kolleginnen haben versucht, sich gemütlich einzurichten, mit Urlaubsfotos an den Wänden, zwei Orchideen auf der Fensterbank und einer Kaffeemaschine. Auf Demirs Schreibtisch steht eine kleine Keramikfigur, ein Bär, der ein Herz umklammert. Darauf steht in Rot auf Weiß «I love you». An der Schreibtischlampe hängt ein Duftbaum, Minze. Hat Demir Kopfschmerzen, oder will sie den kalten Rauch bekämpfen? Daher kommt also dieser merkwürdige Geruch. Eine Mischung aus Betongemäuer, Mentholzigaretten und altem Gummi, der vom Linoleum aufsteigt.

Ihr Blick wandert hinüber zu Brauns Schreibtisch. Sie hätte erwartet, Dinge zu sehen, die dort nicht hingehören: eine Duftkerze, irgendwelchen Nippes, einen Lippenstift vielleicht. Doch da ist nichts, keine zwecklosen Gegenstände, nichts liegt sinnlos herum, alles Persönliche ist verbannt. Wie soll sie Braun um den Finger wickeln, wenn sie gar nicht weiß, mit wem sie es zu tun hat? Für ihren Erfolg muss Obalski mit den Kolleginnen zurechtkommen. Die Kontrolle darüber haben, wie die beiden sie sehen: eine vertrauenswürdige Kollegin, mit der sie alle Informationen und Einschätzungen über ihre Fälle, ohne zu zögern, teilen können.

Nach der Inspektion des Zimmers sieht Obalski die Akten auf ihrem Schreibtisch durch: eine notorische Schulschwänzerin, eine jugendliche Pillendealerin, ein alleinerziehender Vater auf Bürgergeld, gleich mehrere Mädchen aus geflüchteten Familien. Wofür sollte sie da ein dickes Fell brauchen? Bis diese Akte kommt. «Verdacht auf Kindesmisshandlung», liest Obalski. Darin finden sich allerlei Dokumente, medizinische Gutachten, Schreiben vom Amt an die Familie, Anwaltsbriefe, so was. Aber auch Fotos von einer Dreizehnjährigen. Die Striemen auf dem Körper stammen von einem starren Werkzeug, schätzt Obalski. Ihr Name ist Antonia. Hämatome im Gesicht. Obalski hat unzählige solcher Bilder gesehen, in Seminaren, Vorlesungen, Übungen. Sie hat sie studiert, hat Handouts mit Fotos von misshandelten Kindern durchgearbeitet für Hausarbeiten und Klausuren. Es waren immer anonymisierte Fälle, aber sie waren echt, das wusste sie. Es hat ihr nie etwas ausgemacht. Bis zu dieser Akte vor ihr. Die trifft Obalski.

Liegt es daran, dass der schwarze Balken über den Augen des Kindes fehlt und sie diesen Blick sehen kann? Oder dass Antonia jetzt ihr Fall ist? Vielleicht ist es auch die Verbindung aus nüchternem Amtsdeutsch einerseits, das so abstrakt über diesen Kinderkörper hinwegformuliert. Ihn wegformuliert. Und andererseits diesen so konkreten Bildern, die das Geschehene nah erscheinen lassen. Wirklich und greifbar. Mit Spuren, die von etwas erzählen, das nicht zu begreifen ist. Sie ist noch so jung und verletzlich, denkt Obalski und korrigiert sich gleich: Es ist egal, wie alt eine Person ist, wenn sie das erlebt. Was genau hat das Mädchen erlebt? In ihrem Kopf ziehen Bildersequenzen auf wie ein Sturm, sie muss sie mit aller Kraft beiseiteschieben. Am liebsten würde sie das Mädchen adoptieren. Aber das geht natürlich nicht, ihr Job ist ein anderer.

Obalski überlegt, wie sie im Fall Antonia vorgehen würde. Als Erstes das medizinische Gutachten lesen, dann die Bilder unter die Lupe nehmen. Der Familie einen Besuch abstatten und sich Antonia selbst anschauen. Sie stellt sich vor, wie sich das Mädchen zu Hause bewegt: immer auf der Hut und in der ständigen Angst, etwas falsch zu machen.

Durchs Haus schleichen, sich unsichtbar machen, immer in Alarmstellung. Und unbedingt die Zeichen lesen können. Obalski kennt das.

«Wie kommt ihr eigentlich damit zurecht, tagtäglich mit Kindern zu tun zu haben, die so krass unfassbares Leid erfahren?»

Beide Kolleginnen schauen auf. War die Frage zu persönlich?

«Weißt du, mit der Zeit gewöhnt man sich daran.» Demir spricht langsam und nachdenklich mit ihrer heiseren Stimme. Dabei streicht sie zart über das Papier, das vor ihr liegt.

«Ich will nicht sagen, dass es dich abstumpft, ständig mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen zu arbeiten. Aber bei den vielen Fällen wiederholt sich irgendwann das meiste. Dadurch merkst du dir nicht mehr alles. Und oft sind uns die Hände gebunden. Da braucht man unbedingt professionelle Distanz, sonst nimmt man die Kinder mit nach Hause und fühlt sich dann ohnmächtig.»

Eine Pause entsteht.

Obalski traut sich nicht, weiter zu fragen. Braun schaut Demir kurz von der Seite an und wendet sich dann wieder ihrem PC zu. Professionelle Distanz … Hat Obalski die oder bekommt man die mit der Zeit? Zu den Eltern wird sie ganz automatisch Distanz haben. Eltern, das sind für Obalski Menschen, die Kontrolle willkürlich und manipulativ ausüben. Vielleicht liegt ihr die Analyse von Körpern deshalb so, die können nicht lügen. Man kann höchstens ihre Spuren missverstehen. Wenn man jedoch gelernt hat, die Zeichen zu deuten, ihr Zusammenspiel zu verstehen, dann lässt sich sogar vorhersagen, was eine Person als Nächstes tut. Und manchmal ist das überlebenswichtig. Zum Beispiel, um nicht aufzufliegen …

«Welche Akte hast du denn gerade vor dir?», fragt Demir.

Obalski muss sich kurz sortieren.

«Antonias.»

«Keine Sorge: Das ist ein alter Fall. Nur zur Übung für dich.»

Obalski weiß nicht, ob sie erleichtert oder enttäuscht sein soll. Da entdeckt sie ein Zettelchen mit dem Vermerk: «Vater unter Verdacht der Vernachlässigung, zu prüfen. WV 12.09.» Das war letztes Jahr.

«Was bedeutet WV?»

«Wiedervorlage.» Wieder ist es Demir, die antwortet. «Du musst dich um die Fälle innerhalb bestimmter Fristen kümmern. Immer wenn du einen Verwaltungsakt getätigt hast, also irgendetwas unternommen hast, legst du die Akte für ein paar Wochen beiseite und vermerkst, wann du sie mit welchem nächsten Schritt wieder vorliegen haben willst. Dann kommen sie nach ganz unten in den Pohlschröder …»

«In den was?»

«In den großen Aktenschrank da. Am besten markierst du deine Akten mit einem bunten Zettelchen, wo das Datum draufsteht, hängst sie zurück in das unterste Fach und führst Kalender darüber. Du musst genau dokumentieren, was du tust. Die Amtsleitung will über alles Bescheid wissen.»

Obalski versteht das System nicht ganz, aber sie will nicht noch einmal fragen. Auf manches kann man sich eben nicht vorbereiten, egal wie gewissenhaft man sich im Vorfeld mit dem Amt vertraut macht. Hauptsache, die unnütze Bürokratie behindert nicht ihre Mission … Eine Woche lang hat sie sich mit den Regeln, Vorschriften und Praktiken des Jugendamts beschäftigt und einen pensionierten Jugendamtler nach den gängigen Sprachcodes befragt.

«Wie ist der Fall denn ausgegangen?» Antonia beschäftigt Obalski.

Demir zögert. «Gar nicht. Uns sind die Hände gebunden. Muss dich jetzt aber erst mal nicht beschäftigen … Wenn du selbst einen Fall bearbeiten willst, kannst du dir die Dealerin vornehmen. Einer reicht für den Anfang.»

«Okay, mache ich. Hat sich eigentlich viel verändert, was die Arbeit mit jungen Leuten angeht? Ihr seid ja schon eine Weile dabei. Sind die heute anders drauf?», fragt Obalski. Ein bisschen hat sie ein schlechtes Gewissen, weil sie den Kolleginnen etwas vormachen muss.

«Du meinst wegen sozialen Medien und so? Ob sie heute enthemmter sind?»

«Ja, zum Beispiel.»

Diesmal ist es Braun, die als Erste reagiert: «Ich finde, das mit der ganzen Jugendkriminalität ist voll übertrieben. Macht doch keinen Unterschied, ob sie Gewalt und Mobbing im Netz lernen oder auf dem Schulhof. Am Ende des Tages geht es darum, wie wir sie vom Rand zurück in die Mitte der Gesellschaft bringen können.»

«Hm», Demir wackelt mit dem Kopf, sie scheint anderer Meinung zu sein. «Ich würde schon sagen, dass der Medienkonsum stark zugenommen hat und wir heute vor anderen Problemen stehen als noch vor zwanzig Jahren. Wenn Kinder früher von ihren Eltern vernachlässigt wurden, konnten sie ihre sozialen Kompetenzen immer noch woanders lernen: in der Schule, im Sportverein oder im Jugendzentrum, mit Gleichaltrigen oder mit Mentoren. Da konnten wir ansetzen und das verstärken. Wir konnten Kontakt zu ihnen aufbauen und sie fragen, was sie brauchen. Selbst die ganz Trotzigen. Wenn junge Leute da aber gar nicht mehr hingehen, sondern nur noch vor dem Bildschirm herumhängen, dann haben sie ganz einfach keine sozialen Skills. Und das merke ich deutlich bei manchen meiner Fälle. Die können sich keine zehn Sekunden am Stück konzentrieren. Generation Goldfisch. Die verstehen nicht, was ich sage, sondern warten nur darauf, dass sie wieder in ihre Onlinewelt zurückkönnen. Wenn ich denen in die Augen schaue, sehe ich nichts als mein Spiegelbild, völlig leer sind die.»

Obalski läuft ein kleiner Schauer über die Arme.

«Krass. Wie erreicht ihr solche Kids denn noch?»

Demir überlegt.

«Eigentlich über die Sozialarbeit an Schulen und in Jugendzentren. Die Sozialarbeiter vor Ort sind unsere Antennen und melden uns die dringendsten Fälle. Die Lehrkräfte sind oft so überfordert, dass von denen nicht mehr viel kommt.»

Obalski schaltet in den Ermittlerinnen-Modus und macht sich eine Notiz im Kopf. Vielleicht kann sie sich als eine Art Streetworkerin unauffällig an Schulen umsehen. Obwohl: Wie viele Oberschulen gibt es wohl in München? Wo sollte sie da anfangen? Vielleicht besser mit den einschlägigen Jugendzentren starten.

Braun schaltet sich wieder ein.

«Das große Problem ist aber der Personalmangel. Das Jugendamt hat gar nicht mehr genug Leute, um überall –»

«Aber es werden auch einfach die falschen Leute eingestellt», unterbricht Demir die Kollegin, «da haben sich die Prioritäten irgendwie verschoben.» Sie räuspert sich. «Ist jetzt nichts gegen dich, Obalski. Aber lauter Quereinsteiger machen den Laden nicht gerade besser. Allein in unserem Amt sind es mit dir zwei in diesem Jahr. Und keine einzige neue Stelle für, ich sag mal, echte Jugendamtler, also Sozialpädagogen, Verwaltungsfachangestellte oder wenigstens Psychologen. Schon komisch.»

«Nimm’s nicht persönlich, Obalski», ergänzt Braun. «Du hast ja wenigstens noch Gender Studies studiert. Aber natürlich wird Missbrauch Tür und Tor geöffnet, wenn die Leute nicht richtig ausgebildet sind.»

«Genau!», schaltet sich Demir wieder ein. «Vor allem die aus der IT. Ich glaube, die durchwühlen heimlich Onlineprofile, Social Media und Telegram-Chats. Privataccounts! Weißt du, was das heißt? Denen wird von Amts wegen gestattet, in die Privatsphäre von Jugendlichen einzudringen. Vielleicht dürfen die mehr als wir, sind aber gar nicht dafür ausgebildet. Weißt du, wie die auf die Arbeit vorbereitet werden? In einer Schnellschulung!»

Obalski beißt sich auf die Zunge und erwähnt natürlich nicht, dass sie auch bloß eine Schnellschulung besucht hat. Wenn auch eine andere …

Braun stimmt ihrer Kollegin zu: «Wir stehen echt unter Druck. Wir müssen inzwischen ständig beweisen, dass unsere Arbeit mit der Jugend sinnvoll ist, dass wir diejenigen, die auf die schiefe Bahn geraten sind, resozialisieren können. Wie soll das gehen mit lauter Quereinsteigern? Ist wirklich nichts gegen dich persönlich …» Braun wirkt allerdings ziemlich verärgert. Und dieses ständige «ist nichts gegen dich persönlich» nimmt Obalski irgendwie doch persönlich.

Gerade als sie etwas erwidern möchte, klingelt das Telefon. Braun hebt ab. Ihr Blick nimmt einen alarmierten Ausdruck an. «Okay.» Die Kollegin nickt in den Hörer, was die Person am anderen Ende aber natürlich nicht sehen kann. «Hmmh.» Dann nur noch «gut, danke. Tschüss.»

«Demir, wir haben einen Notfall. Das war Obermüller. Das Klinikum Harlaching hat einen Fall gemeldet, Schnittverletzungen auf dem Unterarm. Möglicherweise eine Selbstverletzung. Wir sollen sofort kommen.»

«Okay». Demir sitzt dem Ernstfall zum Trotz mit dem Kopf zwischen hochgezogenen Schultern und krummem Rücken da.

«Dann nimm Obalski mit, vielleicht ist sie ja von Nutzen. Dann lernt sie auch gleich, wie man einen Bericht schreibt.»

«Denk dran, da liest am Ende die Amtsleitung mit», erklärt Braun an Obalski gewandt, während sie Kamera und Aufnahmegerät aus der Schublade nimmt und beides in ihrer Umhängetasche verstaut.

«Okay.» Obalski hat wenig Lust, das Protokoll zu führen, aber vielleicht hilft es ihr für die Berichte, die sie regelmäßig an ihren Kontaktmann abliefern muss. Obalski kennt ihn noch nicht. Sie weiß nur, dass er Karajan heißt, Kriminaloberkommissar ist und bei ihrer Einarbeitung woanders im Einsatz war. Komisches Gefühl.

Braun macht Musik an. Die psychedelischen Bässe von Billie Eilish wummern durch den silbernen Golf und lassen die Fensterscheiben vibrieren. Obalski ist überrascht, diesen Musikgeschmack hätte sie nicht vermutet. Warum eigentlich nicht? Wegen der künstlichen Fingernägel?

Sie kurven durch die Tiefgarage und atmen die abgestandene Abgasluft ein. Die Reifen quietschen in den Kurven, der Hall verstärkt das Geräusch.

«Eigentlich höre ich gerade am liebsten David Guetta, aber schätze mal, das findest du nicht so cool, oder?»

Sie fahren durchs Tor auf die Straße ins grelle Tageslicht.

«Och.» Obalski fühlt sich ertappt.

Als das Lied zu Ende ist, schaltet Braun auf Radio um. «…chzeitig in Berlin, Bremen, Mannheim, Stuttgart, Regensburg, Wuppertal und München klebten sie sich vor Gerichtsgebäuden fest», sagt die Sprecherin gerade. «Verabredet hatte sich die Gruppe über TikTok, WhatsApp und Snapchat, wie aus Ermittlerkreisen bekannt wurde. Das Wetter: heute ein Mix aus Sonne und Wolken in weiten Teilen Deutschlands, bis zum Abend gelegentliche …» Braun schaltet genervt wieder aus. Obalski hingegen hat genau zugehört. Aus Ermittlerkreisen? Wer sticht solche Informationen an die Presse durch? Was die Medien aber offenbar nicht auf dem Schirm haben, ist der Hintergrund: Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs steht in dieser Woche an, ob das Urteil gegen einen Popsänger, der massenhaft weibliche Fans sexuell genötigt haben soll, revidiert wird. Es war absehbar, dass die Influenzas da wieder aktiv würden. Der Name irrlichtert in Obalskis Kopf herum, seit sie ihn zum ersten Mal gehört hat, als wilde Mischung aus «Influencerinnen» und «Influenza-Grippe».

Obalski ruft sich die Infos ins Gedächtnis, mit denen ihr Vorgesetzter Kriminalhauptkommissar Mattensief sie vor fünf Wochen für ihren Einsatz gebrieft hatte: Jugendbewegung, seit einigen Monaten im Netz aktiv, überwiegend weiblich, schnell wachsend, rekrutiert Mitglieder über soziale Medien, Name «Influenzas». In der Öffentlichkeit fielen sie seit Kurzem durch harmlosere Protestaktionen auf wie Flashmobs in Fußgängerzonen oder Tanzclips, hinzugekommen waren seit Neuestem aber auch Hausfriedensbruch, Festkleben auf Asphalt und Aktionen bei TikTok, in denen Teilnehmerinnen, aber zum Teil auch Unbeteiligte zu Schaden gekommen sind. Aktionen anfangs im Bereich der Nötigung und Störung des öffentlichen Friedens mit Tendenz zu gewalttätigerem Verhalten. Schulterschluss und Absprachen mit Klimaklebern wahrscheinlich, Parolen der Influenzas allerdings eher feministischer denn ökologischer Natur, «Ende der patriarchalen Unterdrückung» beispielsweise. Sicherheitsbehörden nahmen jedoch Signale der Radikalisierung wahr: drastischere Sprache in von uns infiltrierten Chats, gefährlichere Challenges bei TikTok. Vermutung daher, dass es sich bei vermeintlich harmloseren Handlungen tatsächlich um medienwirksame Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung handelte, PR-Aktionen in der Öffentlichkeit, während die Radikalisierung nach innen schleichend und der öffentlichen Wahrnehmung entzogen vorangetrieben werden sollte. Zehn Tage vor dem Briefing war eine neue Eskalationsstufe erreicht worden: ein Drohbrief an den Bayerischen Landtag mit der Forderung, in allen angezeigten Fällen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen Ermittlungen einzuleiten. Drohung: Wenn die Politik nicht umgehend handele, erfolge eine Aktion, die das Land nachhaltig erschüttern werde.

Mattensief hatte Obalski erklärt, dass dieses Drohschreiben zwar anonym versendet worden sei, es jedoch versteckte Hinweise auf Aktionen der Influenzas enthalte. Der Brief an den Landtag vor anderthalb Monaten war nur die erste Drohung gewesen, seitdem waren Variationen des Schreibens bei verschiedenen Behörden aufgetaucht. Die Entscheidung, so schnell wie möglich ein Team für intensive Ermittlungen aufzubauen, hatte sich somit als richtig herausgestellt. Besonders gut hatte Obalski der Name des Teams gefallen: Sondereinheit XX. Das Doppel-X ließ an unbekannte Variablen und einschlägige Chromosomen denken. Irgendwie poetisch.

Sie denkt daran, wie sie zum ersten Mal von den Influenzas gehört hat: Auf dem Gelände verschiedener Filmstudios in ganz Deutschland waren über Nacht Mülltonnen entwendet, angezündet und anschließend die Eingänge zu den Studios damit blockiert worden. Dieses Gefühl, als Obalski auf Instagram das Reel öffnete. Erst war eine brennende Mülltonne in Nahaufnahme zu sehen, dann zoomte die Kamera langsam aus dem Bild heraus. Zwei Mülltonnen, drei Mülltonnen, dann ein brennendes Herz aus Mülltonnen. Immer kleiner wurde es, verschwand schließlich, dann war ganz Deutschland zu sehen mit animierten Herzen in den Regionen der Filmstudios, die erst pulsierten und dann in Flammen aufgingen. Zuletzt eine Wolkendecke und eine animierte Schar Vögel, die in einer wilden Performance das Wort «Influenzas» zusammenflatterten. Darunter eine Faust mit dem Satz: «Stop Macht und Missbrauch im Filmbusiness». Ein kleiner MeToo-Moment. Damals wirkte die Bewegung vergleichsweise harmlos.

«Wer soll die jungen Leute noch verstehen?» Brauns Stimme reißt Obalski aus ihren Gedanken. Sie klingt mit einem Mal gar nicht mehr so engagiert. «Warum begehren die bloß so auf? Und gegen was überhaupt? Das mit dem Klima habe ich ja verstanden. Aber was diese Aktion soll, kapiere ich nicht. Es geht ihnen insgesamt doch gut. Sie haben zu essen, ein Dach über dem Kopf. Ist doch hier nicht der Iran oder Afghanistan.»

Ganz schön zynisch. Insgeheim hält Braun wohl nicht viel von den Jungen. Warum nur?

Obalski schaut aus dem Fenster und ist wieder einmal überrascht, wie kompakt die Stadt ist. In München käme man sehr schnell von einem Ende zum anderen, wenn man nicht ständig in Staus stecken würde. Ganz anders als Berlin. Dort ist alles weit voneinander entfernt, weil die Stadt so groß ist. Plötzlich vermisst sie ihre alte Heimat, den Ort, wo sie ihr Leben verbracht hat, aufgewachsen ist, studiert hat. Das war immer ihr Zuhause. Sogar die Grundausbildung beim BKA wollte sie nirgendwo anders absolvieren. Um dann eine Stelle in München anzutreten, am anderen Ende von Deutschland. Weit genug, um den schrecklichen Tag hoffentlich vergessen zu können. Seitdem herrscht Funkstille zwischen ihr und der Mutter.

Inzwischen sind sie auf der Brücke über der Isar. Breit und flach wälzt sich der Fluss durch sein zerklüftetes Kiesbett. Stromschnellen tanzen über Steine. Was passiert, wenn man von hier springt? Brechen die Beine? Manchmal verspürt Obalski diesen komischen Zwang: das teure Handy mit den nirgendwo sonst gesicherten Fotos in einen Gulli fallen lassen, bei einer Lesung eine Beleidigung reinrufen, eine liebe Freundin unvermittelt in den Arm kneifen. Zum Glück ist das nur in ihrem Kopf.

Ein paar Straßen weiter biegen sie nach rechts in Richtung Süden ab, vorbei an einem großen Werbeplakat für das Konzert von Taylor Swift. Ist das nicht schon demnächst? Die erfolgreiche Sängerin schaut ihnen mit wilder Mähne, Glitzerwangen und offenen, perfekt geschminkten Lippen hinterher. Dann erscheint ein runder Betonbau auf Obalskis Seite, aus dem hohe Scheinwerfertürme herausragen.

«Ist das eigentlich ein Gefängnis aus der Nazizeit?» Obalski sieht den Bau nicht zum ersten Mal.

«Hä, meinst du das Grünwalder?» Braun ist empört. «Das ist doch kein Gefängnis, das ist das Sechzger Stadion! Sagtest du nicht, du wohnst in Giesing? Da kennst du das Herzstück nicht? Lass das bloß die 1860-Fans nicht hören, dass du ihr Heiligtum als Gefängnis bezeichnest. Weißt du, dass manche von ihnen hoffen, dass die Löwen nicht in die Zweite Liga aufsteigen? Dann müssten sie nämlich in der Allianz-Arena spielen, weil das Grünwalder zu klein ist. Und das wäre der größte Albtraum für sie, das betongewordene kapitalistische Establishment. Die lieben ihr baufälliges Stadion so sehr wie ihre baufällige Mannschaft, vielleicht sogar mehr.»

Obalski spürt Brauns brennenden Blick auf der Wange und guckt verlegen durch die Frontscheibe, wo sie gerade eine blaue Straßenbahn überholt, genannt Trambahn. Die unsinnige Doppelung geistert für einen Moment durch Obalskis Kopf.

Plötzlich ist es total grün um sie herum, die Häuser sind viel niedriger, keine großen Mietskasernen mehr. Muss bis vor Kurzem Ackerland gewesen sein. Im Gegensatz zu Berlin war München vor hundert Jahren noch ein Dorf. Hier, wo die Stadt nicht gewachsen ist, sondern hingebaut wurde, lässt sich das erahnen. Ihr Handy vibriert in der Hosentasche kurz auf. Es ist das andere, ein SikurPhone ohne Kamera und GPS, hacksicher auf militärischem Niveau. Das kann sie auf keinen Fall herausholen, solange Braun neben ihr sitzt. Obalski versucht, sich auf ihre Umgebung zu fokussieren und unauffällig zu verhalten. Schnell klopft sie sich mit dem rechten Handballen dreimal gegen den Oberschenkel, ihr Konzentrationsanker.

Jetzt hätte sie Lust auf ein Bier. Natürlich ist es noch zu früh. In diesem Moment beginnt Braun mit einem anderen Thema. «Weißt du, Demir ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Aber sie ist empfindlich mit dem Rauchen. Da hast du gleich ihre Schwachstelle erwischt. War das eigentlich Absicht?»

Die Frage trifft Obalski unerwartet. Sie überlegt. War es Absicht? Sie weiß es nicht, das ist ihr gar nicht in den Sinn gekommen. Hatte sie Demir unbewusst bloßstellen wollen mit ihrer ungesunden Lebensweise, um selbst besser dazustehen? Aus irgendeinem Grund scheint sie ein Gespür für die Schwachstellen anderer zu haben. Und ein Talent, sie genau dort zu treffen. Dabei muss sie sich eigentlich um jeden Preis mit den Kolleginnen verstehen.

«Jedenfalls solltest du dich lieber mit ihr gutstellen. Sie ist eine Seele von Mensch – aber sie kann auch anders. Und sie trifft die Entscheidungen, von denen du abhängig bist. Nur so zur Info.»

Inzwischen sind sie auf den Parkplatz des Krankenhauses eingebogen. Als sich Obalski gerade erklären will, schneidet Braun ihr das Wort ab: «Egal jetzt, komm, sonst sind die weg.»

Braun steigt aus.

Das Krankenhaus erinnert Obalski an das Jugendamt. Auch hier endlose Gänge, unzählige Türen. Aber sie erkennt den gut gemeinten, aber irgendwie gescheiterten Versuch, den Ort nett zu gestalten. Wie in einer Galerie hängen Bilder in Drahtführungen an den Wänden, darunter ein Zettelchen, auf dem der Name der Künstlerin und ein Preis vermerkt sind. «Sechshundertzwanzig Euro» steht auf einem Frauenporträt, das naiv und bunt gestaltet ist wie ein Gauguin. Der Preis erscheint Obalski absurd hoch für etwas, das in einem Krankenhausflur hängt.

Ihr Blick bleibt immer wieder an den Menschen hängen, die um sie herum hin und her laufen. Schon an ihrem Gang erkennt sie die drei Klassen eines jeden Krankenhauses: zügig und zielstrebig die, die in der Klinik arbeiten. Langsam und schwerfällig die Patienten. Ein alter, zerbrechlich wirkender Mann trottet steif in Bademantel und Schlappen, vielleicht zur nächsten Untersuchung. Die Angehörigen wiederum passen sich an das langsame Tempo der Kranken und Gebrechlichen an, mit unterdrückter Hast.

«Ich gehe noch kurz zur Toilette.» Obalski biegt in Richtung WC ab, schließt sich in der erstbesten Kabine ein und holt mit schwitzigen Fingern ihr Sikur aus der Hosentasche. Nur eine einzige App ist installiert: der Sikur-Messenger, mit End-to-end-Verschlüsselung. Eine rote Eins leuchtet auf dem Icon. Sie tippt darauf: Ergebnis Datenanalyse IT-Forensik: Sämtliche Drohschreiben gesichert aus Umfeld der Jugendgruppe ‹Influenzas›. Quelle: Snapchat und WhatsApp. Haben mittlerweile wohl richtigen Kanal infiltriert. Außerdem verdächtiger Brief in Schule abgefangen, siehe konspiratives Buch. Wir bräuchten dringend Klarnamen von Personen hinter Accounts. Erbitte Bericht von Tag 1. Karajan.

Obalskis Puls geht schneller. Die radikalisieren sich wirklich. Vorher gab es nur Indizien, dass die Drohungen von den Influenzas stammen, jetzt also der Beweis. Wer steckt hinter der Influencerkombo? Erwartet ihr Kontaktmann Karajan, dass sie dem LKA schon an ihrem ersten Tag als V-Frau Ergebnisse liefern kann? Sie wusste ja, dass sie sich auf Informationsgewinnung unter Hochdruck einlässt. Aber so schnell, wie soll sie das anstellen? Obalski atmet tief durch und zieht die Spülung ab.

An der Anmeldung werden Obalski und Braun von einem Pfleger abgeholt und in ein separates Behandlungszimmer geführt. «Dr. Heindl ist gleich bei Ihnen.» Er schließt die Tür hinter ihnen. So eine Tafel mit Buchstaben und Zahlen in verschiedenen Größen für Sehtests wäre jetzt gut, da könnte sie ihren Blick dranheften. Doch der Raum ist karg. Die Minuten verstreichen. In diesem Moment überkommt Obalski plötzlich das Gefühl, sich an nichts mehr zu erinnern, was sie in ihrer Ausbildung gelernt hat. Ihr Kopf ist leer, die Kompetenzen fort. Ob sie als Quereinsteigerin mit nur zwei Jahren Training beim Bundeskriminalamt einfach nicht über dieselben Skills verfügt wie ihre Kollegen, die richtigen Kripobeamten? Obalski schiebt den Gedanken beiseite. Die Sondereinheit Doppel-X in Bayern hatte sie als sogenannte VE, Verdeckte Ermittlerin, haben wollen, weil ihr Know-how aus Gender Studies, Forensik und psychologischem Profiling eine einzigartige Kombination ist: Menschen und ihre Verhaltensweisen lesen, Spuren am lebendigen Körper deuten und dahinter die ganze Geschichte erkennen, zielsicher auf die sozialen Beziehungen und die psychischen Abgründe schließen. Jedenfalls dachte Obalski bisher, dass sie das könnte.

«Ich glaube, dass die Presse den sozialen Medien zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Pubertierende ticken so wie immer, nur war es früher nicht Thema in der Bild», sagt Braun unvermittelt in die Stille hinein.

Obalski sagt nichts. Selbst die Bild weiß nicht alles. Obalski malt sich die Empörung aus, wenn bekannt würde, dass es im LKA Bayern eine eigene Sondereinheit für radikale Mädels gibt und dass ihr Chef Mattensief die Situation als so gefährlich einschätzt, dass selbst die Politik grünes Licht für umfangreiche Ermittlungen gegeben hat. Außerdem: Wenn erst die Presse über sie berichtet und die Öffentlichkeit darüber diskutiert, gewinnt eine Bewegung fast automatisch Zulauf. Und das macht ihre Drohungen noch viel wirkungsvoller. Deshalb muss um jeden Preis verhindert werden, dass Erkenntnisse durchsickern. Obalskis Mission ist, mit so vielen jungen Menschen wie möglich in Kontakt zu treten, Einsichten in das Innenleben der Organisation zu gewinnen. Und schnell die Drahtzieherinnen zu ermitteln.

«Du hast recht. Bestimmt hätten die Sicherheitsbehörden die Öffentlichkeit darüber informiert, wenn sie irgendwelche genaueren Erkenntnisse hätten», sagt Obalski.

«Weißt du da mehr?», fragt Braun. Ihr Ton klingt misstrauisch.

«Nur, was wir vorhin im Radio gehört haben.» Obalski ist schon wieder erstaunt, was für feine Antennen Braun hat. Da muss sie aufpassen.

Die Tür geht auf, «sorry, es kam noch ein Notfall rein», die Ärztin rauscht malvenfarben in den Raum und nimmt die Maske ab.

«Sodele, ich habe die Schnitte desinfiziert und genäht, aber noch nicht verbunden. Sie wollen ja sicher einen Blick darauf werfen? Ich bin mir nicht sicher, ob sie von einer Selbst- oder einer Fremdverletzung stammen. Ist nicht mein Spezialgebiet. Aber ein Unfall ist relativ unwahrscheinlich.» Damit setzt sie die Maske wieder auf, öffnet die Tür und bedeutet Obalski und Braun, ihr zu folgen.

Sie können kaum Schritt halten mit dem Tempo der Notärztin. Sie eilen durch den langen Flur, Obalski versucht vergeblich, sich zu orientieren.

Am Ende des Gangs bleibt die Ärztin stehen und betritt nach einem kurzen Klopfen das Zimmer. Braun flüstert: «Feuertaufe, Obalski, du übernimmst.»

Für einen Moment erstarrt Obalski, dann tritt sie ein. Auf einer Liege sitzt eine Jugendliche von ungefähr fünfzehn Jahren. Als sie Obalski und die beiden anderen Frauen bemerkt, geschieht etwas Seltsames. Sie steht auf und deutet einen Knicks an. Dann setzt sie sich wieder und schlägt die Beine übereinander. Sie ist ungeschminkt und blass, trägt trotz der winterlichen Temperaturen ein geblümtes Sommerkleid mit blauer Strickjacke, dazu weiße Sneakers. Das dunkelblonde Haar hängt ihr in kindlich geflochtenen Zöpfen über die Schultern. Was irgendwie zu jung wirkt. Neben dem Mädchen steht der grimmig dreinblickende Vater. Stoffhose, darüber offenes Hemd und Jackett mit hochgekrempelten Armen, dazu ebenfalls weiße Sneaker von New Balance. Sein Haar ist oben etwas schütter und hängt in langen, nach hinten gekämmten Strähnen über den Kopf. Er ist hochgewachsen, sportlich und hält das Kinn so hoch, dass ihm Obalski, die kleiner ist, kaum in die Augen schauen kann.

«Sodele», sagt Dr. Heindl erneut in ihrem schwäbischen Singsang, «das sind die Damen vom Jugendamt, äh …»

«Frau Braun und Frau Obalski, angenehm.» Braun nickt Vater und Tochter zu.

«Genau. Hier in Behandlung ist …», Dr. Heindl setzt die Brille auf und wirft einen Blick auf das Klemmbrett, das auf einem Tisch liegt, «Maja Sperbert, vierzehn Jahre alt, in Begleitung ihres Vaters Siegfried Sperbert.»

Vater Sperbert nickt kurz und wirft einen skeptischen Blick auf die drei Frauen, die um ihn herumstehen. Obalski fallen seine stechenden Augen und die kräftigen Augenbrauen auf.

«Ich habe ja schon erklärt, dass ich in einem solchen Fall, wenn nicht klar ist, wie die Schnittwunde entstanden und ob sie womöglich fremd- oder selbstverschuldet ist, das Jugendamt hinzuziehen muss. Die beiden Damen wollen sich deine Verletzung anschauen, Maja. Darf ich?»

Das Mädchen blickt auf den Boden und nickt, woraufhin die Ärztin es sacht an Handgelenk und Ellbogen anfasst und den Arm anhebt. Sie beugt sich über die Wunde und betrachtet die Naht. Anschließend schaut sie erwartungsvoll zu Braun und Obalski.

Braun hat schon das Aufnahmegerät in der Hand und nestelt beschäftigt in ihrer Tasche herum, kramt die Kamera heraus und sucht weiter. Die Kollegin scheint tatsächlich nicht vorzuhaben, die Wunde selbst zu inspizieren oder Obalski auch nur zur Seite zu stehen. Also setzt Obalski eine geschäftsmäßige Miene auf. In Wirklichkeit hat sie keine Ahnung, was in dieser Situation von ihr erwartet wird. Es ist plötzlich alles so konkret.

Die Notärztin hält Majas Unterarm immer noch in beiden Händen und wartet. Also greift sich Obalski Latexhandschuhe aus einer Spenderbox. Ihr wird mit einem Mal heiß und schwindelig. Die Zeit verlangsamt sich. Gleichzeitig geht ihr alles viel zu schnell. Irgendwie muss sie die Stille und den Raum mit Handlung füllen, und zwar jetzt.

«Hallo Maja.» Obalski versucht, ihrer Stimme einen festen Klang zu verleihen. «Ich werfe mal einen Blick auf deinen Arm, einverstanden?»

Als das Mädchen wieder nur nickt, beginnt sie vorsichtig mit der Begutachtung. Drei genähte Schnitte auf der Innenseite knapp unterhalb der linken Armbeuge, sorgfältig aneinandergesetzt. Sie ergeben einen Blitz oder ein S, ein sehr spitzes. Könnte das eine Rune sein? Obalski denkt an die Sig-Rune. Vielleicht zufällig, diese Form? Frische Blutkruste unter der Naht, höchstens ein paar Stunden alt.

«Bist du Rechtshänderin, Maja?»

«Ja, warum?»

«Reine Routinefrage.»

Stimmt nicht, Obalski hat einen Verdacht. Die Pulsader wurde knapp verfehlt. Möglicherweise ein schlecht durchgeführter Suizidversuch? Die andere Möglichkeit: selbstverletzendes Verhalten. Dafür spricht: eine Stelle, gut zu erreichen mit der Führungshand, die sich mit einem langärmligen Kleidungsstück gut verdecken lässt. Die Kleidung selbst ist nicht betroffen, sie wurde offenbar vorher beiseitegeschoben. Paralleler Verlauf der Läsionen, hier sogar Muster. Plötzlich ist das ganze Wissen aus den rechtsmedizinischen Übungen und forensischen Seminaren wieder da. Obalski spürt ihre Sicherheit zurückkehren, wie einen warmen Strom, der sie im entscheidenden Moment mit Ruhe und Konzentration erfüllt.

Obalski streichelt Majas Schulter mit der Hand und lässt sachte ihren Arm sinken.

«Tut’s sehr weh?»

Das Mädchen schüttelt den Kopf und lächelt ein bisschen.

Plötzlich dringt ein zweiter Gedankenstrom in Obalskis Kopf an die Oberfläche. Die Furche auf ihrer Stirn vertieft sich. Irgendetwas an der Wunde löst den Strom aus, fast so, als würden die Schnitte ihn steuern. Bilder steigen auf, Obalski sieht, wie der Vater mit einem scharfen Küchenmesser über dem Arm seiner Tochter kniet, diesen fixiert und schneidet. S wie Siegfried … Hat der Vater den Anfangsbuchstaben seines Vornamens in den Arm der Tochter geritzt, als Strafe? Oder als Markierung, wie ein Brandzeichen, das man seinem Vieh verpasst? Oder ist es doch eine Rune, wie sie Neonazitrupps in den Neunzigern ihren Opfern auf Stirn, Brust und Bauch, Arme und Beine ritzten, damit sich die Betroffenen für immer an die gewaltvolle Begegnung erinnern würden? So sieht die Wunde auf Majas Unterarm aus, nur dass ein zweites S fehlt.

Eben hatte sie doch über selbstverletzendes Verhalten nachgedacht, warum überkommen Obalski nun solch widersprüchliche Bilder? Dafür, dass Spuren «stumme Zeugen» genannt werden, haben sie viel zu erzählen. Das ist eben die Sache: Sie verweisen auf etwas, das nicht mehr da ist. Eine Spur braucht immer eine Geschichte, sonst ist es keine. Das Problem ist, dass jede Spur viele Geschichten erzählen kann. Welche davon ist die richtige?

«Was machen Sie beruflich?»

Herr Sperbert schaut überrascht auf. Auch die Tochter guckt verblüfft.

«Was ich beruflich mache? Ich bin CEO eines großen Unternehmens. Warum?»

«Ich muss einfach in jede Richtung fragen.» Jetzt heißt es, ruhig und erfahren zu wirken, so als wüsste sie, was sie tut.

«Aber was hat denn mein Job damit zu tun? Bin ich jetzt etwa tatverdächtig oder was?» Der Ton des Vaters klingt barsch. Und auch ein bisschen herablassend, als hätte er für solchen Quatsch keine Zeit.

«Sind Sie zurzeit im Homeoffice?»

Die erneute Nachfrage bringt den Vater erst recht auf.

«Sie haben offenbar keine Ahnung, was es bedeutet, ein Unternehmen zu leiten. Das kann man nicht mal eben von zu Hause machen wie irgendeine Teilzeitstelle. Ich bin der Erste, der kommt, und der Letzte, der geht. Sonst läuft da gar nichts. Wir produzieren schließlich was.»

«Was produziert Ihr Unternehmen denn?» Obalskis Ton ist herausfordernd, der Typ nervt sie. Sie hat keine Ahnung, wie sie das Gespräch in die richtige Richtung lenken soll, aber das muss er ja nicht merken.

«Pumpen.»

Das Gespräch mit dem Vater führt sie nicht weiter, also wendet sie sich wieder an die Jugendliche.

«Maja, kannst du mir erzählen, wie das passiert ist?»

Der Blick des Mädchens wird sofort unlesbar, Maja schaut auf eine nicht vorhandene Stelle im Raum.

«Ich kann mich nicht erinnern.»

«Aber du warst doch dabei?»

Obalski begreift zu spät, dass eine ironische Frage gerade völlig unangemessen ist. Sogar die unbeeindruckbare Ärztin guckt erstaunt. Majas Augen blitzen trotzig auf und wenden sich zurück ins Nichts. Braun wirft Obalski einen Seitenblick zu und deutet mit dem Kopf unmerklich auf das blinkende Aufnahmegerät. Shit, daran hat Obalski gar nicht gedacht.

«Was ich meinte: Du hast nicht irgendwelche Drogen genommen und warst bewusstlos, während die Schnitte auf deinem Arm entstanden sind? Oder könnten K.-o.-Tropfen im Spiel gewesen sein?»

Wobei Maja nicht wie eine rebellische Pubertierende aussieht, sondern wie ein braves Mädchen. Allerdings wird Obalski das Gefühl nicht los, dass hinter dieser Fassade etwas anderes steckt.

«Meine Tochter nimmt keine Drogen.» Herr Sperbert sagt das so leise und beherrscht, dass für Obalski eine deutliche Drohung mitschwingt.

«Weiß nicht.» Maja Sperbert zuckt unsicher mit den Achseln. «Ich kann mich einfach an nichts erinnern.»

«Was hast du denn vorher gemacht?»

Maja scheint zu überlegen. Oder will sie nur nichts mehr sagen?

Was geht in deinem Kopf vor? Versuchst du dich zu erinnern? Oder versuchst du, dir etwas zurechtzulegen?

Die Augen des Mädchens wandern nach rechts, während es nachdenkt, in Richtung kreatives Zentrum also. Obalski muss plötzlich an die Gerichtssendungen denken, die sie als Kind im Fernsehen geschaut hat. Die Täter wurden damals überführt, nur weil sie bei ihrer Befragung in die falsche Richtung geguckt hatten. Als ob man einem Menschen über seine Augen ins Innerste blicken könnte. Daraus war ein richtiger Trend geworden: anhand der Blickrichtung eine Lüge erkennen. Schaut die Person nach links: Wahrheit. Schaut sie nach rechts: Lüge. Sie hatte es geliebt. Heute weiß sie, dass die Blickrichtung rein gar nichts darüber aussagt, was ein Mensch denkt.

Plötzlich merkt Obalski, dass alle sie anschauen.

«Äh, was?»

Maja verdreht die Augen. «Davor bin ich aus der Schule gekommen und habe Musik in meinem Zimmer gehört.»

«Ich kam gerade zur Tür herein, da fand ich Maja völlig aufgelöst auf der Treppe vor.» Herr Sperbert mischt sich wieder ein. Er richtet sich auf, blickt verbindlich einer nach der anderen in die Augen und löst seine verschränkten Arme. Er wird das Gespräch übernehmen und die Situation jetzt für seine Tochter regeln, kooperativ, aber bestimmt, verrät seine Körpersprache. «Sie war wirklich verwirrt. Vielleicht eine Amnesie, ist das nicht möglich, Frau Doktor Heindl?»

«Hm, also bei einem schweren Trauma ist das schon denkbar.» Der Vater unterbricht sie augenblicklich:

«Na sehen Sie, das ist doch die Erklärung.» Als sei der Fall damit gelöst.

«Herr Sperbert, auch wenn Ihre Tochter einen Gedächtnisverlust durch eine Amnesie erlitten hat – wir müssen dennoch herausfinden, was geschehen ist. Solche Schnitte entstehen ja nicht von allein.» Endlich schaltet sich Braun ein. Und die Art, wie sie es sagt, verschiebt die Atmosphäre im Raum. Als hätte sie die Situation die ganze Zeit über im Griff gehabt. Obalski ist wieder überrascht und fühlt sich unbeholfen neben der Kollegin. Ob Braun das einkalkuliert hat, als sie Obalski ins kalte Wasser stieß?

«Falls Sie nicht vorgeladen werden möchten, sollten Sie uns jetzt alles erzählen, woran Sie oder Ihre Tochter sich erinnern können, jedes Detail.» Brauns Stimme ist ernst und fest. «Warum waren Sie heute so früh zu Hause, wenn Sie doch sonst, wie gerade geschildert, der Erste sind, der morgens kommt, und der Letzte, der geht?»

«Laden Sie uns vor. Wir haben alles gesagt und werden jetzt gehen.» Sperbert spricht in schnippischem Wir-sehen-uns-vor-Gericht-Ton, doch da macht ihm die Ärztin einen Strich durch die Rechnung.

«Ich muss Ihrer Tochter noch einen Verband anlegen, erst danach kann ich sie entlassen. Und Sie beide», wendet sich die Ärztin an Braun und Obalski, «würde ich bitten, draußen kurz zu warten.»

Bevor sie Herrn Sperbert und Braun aus dem Zimmer folgt, drückt Obalski dem Mädchen noch schnell ihre Karte in die Hand. «Hier kannst du dich melden, wenn dir noch etwas einfällt.»

Wortlos steckt Maja die Karte ein.

Die Minuten ziehen sich. Wortlos stehen Obalski und Braun dem Vater gegenüber, der die Arme verschränkt hält und alle paar Sekunden auf seine Uhr schaut, ohne die Verschränkung zu lösen. Endlich öffnet sich die Tür wieder und die Jugendliche verlässt mit frischem Verband den Behandlungsraum. Hinter ihr erscheint Dr. Heindl und händigt Vater Sperbert Unterlagen aus. Dieser greift seine Tochter am gesunden Arm, dreht sich um und lässt das kleine Grüppchen grußlos stehen.

«Nicht sehr kooperativ. Kann ich Sie noch einmal sprechen?» Dr. Heindl wendet sich Braun und Obalski zu und bittet sie noch einmal in den Behandlungsraum. Sie nimmt ihre Brille ab. Obalski ist sich sicher, dass diese Geste für die Ärztin etwas bedeutet, vielleicht einen Moment des nachdenklichen Betrachtens einläutet. Als würde sie sich mit Absicht die gute Sicht nehmen, um den Blick besser nach innen wenden zu können.

«Sie haben die Art der Verletzung ja gesehen. Ein Unfall ist so gut wie ausgeschlossen. Entweder hat sich das Mädchen diese Verletzung selbst zugefügt – oder es war jemand anderes. Ein Muster zu schneiden setzt jedenfalls einiges an Planung und Kaltblütigkeit voraus, das passiert nicht im Affekt.»

«Mir ist aufgefallen, dass die Wunde zur Mitte hin anders aussah, soweit ich das unter der Naht erkennen konnte. Haben Sie darauf geachtet, wie gleichmäßig tief die Schnitte ausgeführt worden sind?»

Braun blickt anerkennend, wie Obalski scheint, vom Aufnahmegerät auf.

«Sie waren nicht gleichmäßig, sondern sind vom Ansatz aus tiefer verlaufen. Aber nicht wie bei einem Suizidversuch. Die Wunde war gar nicht tief genug, um die Pulsader zu erreichen.»

Obalski nickt. «Das heißt, es handelt sich um Zauderschnitte. Um eine oberflächliche und daher physisch harmlose Verletzung. Würden Sie dem zustimmen?»

«Genau, die Einschätzung teile ich. Für mich kommt eigentlich nur eine Selbstverletzung infrage», erwidert die Ärztin.

Obalski denkt darüber nach, wie bei der Befragung des Mädchens plötzlich diese Vision des Vaters mit dem Messer in der Hand in ihren Gedanken aufzog. Könnte der Vater mit Absicht zögerlich geschnitten haben, damit es so aussieht, als hätte sich seine Tochter die Verletzung selbst zugefügt? Dann könnte sie ihn jedoch immer noch verraten. Außerdem ist es nicht besonders subtil, jemandem den Anfangsbuchstaben des eigenen Namens einzuritzen.

Obalski schätzt den Vater als autoritär, cholerisch und pedantisch ein. Er will, dass immer alles nach seinen Regeln läuft, kann aber kein Blut sehen. Und er macht sich nicht die Hände schmutzig. Wenn er etwas erreichen will, dann indem er manipuliert. Nein, Vater Sperbert ist nicht der Typ für eine solche Schnittverletzung. Warum sprach die Wunde dann auf diese Weise zu Obalski?

Obalskis Blick fällt auf das kleine Tischchen neben der Liege. Da liegt ihre Visitenkarte. Von Maja wird sie wohl freiwillig keine weiteren Details erfahren.

«Ich würde mir gerne noch Kontaktdaten von Siegfried und Maja Sperbert notieren», wendet sich Obalski ein letztes Mal an die Ärztin.

Beim Hinausgehen steckt sie das Kärtchen in die Tasche ihres Hoodies.

Es ist fast halb fünf, als die beiden zurück im Büro sind. Das Jugendamt sieht verwaist aus, die Flure erscheinen noch leerer oder vielleicht auch nur dunkler. Auch Demir ist schon weg.

«Wir müssen jetzt noch den standardmäßigen Bericht schreiben», sagt Braun. «Dafür hat man immer nur wenige Stunden Zeitfenster. Die Amtsleitung ist da ziemlich streng. Tut mir leid, Obalski, aber dein erster Tag wird lang werden.»

«Schon gut.» Obalski versucht, motiviert zu klingen.

«Super. Du hast Glück, dass du ihn heute nicht auf der Maschine tippen musst.» Braun steckt das Aufnahmegerät in den USB-Slot ihres PCs.

«Auf der da?» Verdattert deutet Obalski auf das kleine Tischchen mit der alten Schreibmaschine, die sie für Deko gehalten hatte.

«Genau, auf der. Du hast doch schon mal auf einer Maschine geschrieben …?»

«Nicht direkt.»

«Es ist so: Manchmal fällt hier im Gebäude der Strom aus. Deshalb haben alle Büros inzwischen Schreibmaschinen. Theoretisch könntest du den Bericht in so einem Fall aber auch mit der Hand schreiben, wenn dir das mehr liegt.»

Obwohl sie die Erklärung nicht überzeugt, stellt Obalski keine Fragen mehr, sondern öffnet ihr Textprogramm. Nach einer halben Stunde ist sie fertig, zieht die Bögen aus dem Drucker und geht zu ihrem Schreibtisch zurück.

«Darf ich mal drüberschauen?» Brauns Augen fliegen über das Papier.

«Genau, gut so. Als hättest du schon immer solche Berichte geschrieben.»

Ist da ein unmerklicher Unterton in Brauns Stimme? Hat sie Verdacht geschöpft? Doch die Kollegin schlüpft vergnügt in ihren Mantel.

«Einfach im Postzimmer einwerfen, wenn du gehst, KR 328.» Braun ist schon halb zur Tür hinaus. Als sich Obalski endlich die Jacke überwirft, ist es längst dunkel.

Gegen halb sieben erreicht Obalski die Stadtbibliothek Giesing. Jetzt aber schnell, in einer halben Stunde schließt der Betrieb. Der Pförtner wirft ihr einen genervten Blick zu, vielleicht hat er sich auf einen frühen Feierabend gefreut. Zielstrebig steuert Obalski ein Regal im Erdgeschoss an, sucht kurz, zieht einen Band heraus und begibt sich in den ungemütlich kalten Lesegarten.

Diese Idee mit dem konspirativen Buch fand sie sofort reizvoll, als Kriminalhauptkommissar Mattensief ihr das Vorgehen erklärte: Falls es handschriftliche Briefe, Zettel, Postkarten, andere Schreiben gäbe, würde ihr Kontaktmann Karajan 3D-Faksimiles im vereinbarten Band platzieren, damit Obalski diese mit ihrem Fachwissen nach Spuren untersuchen kann. Der Kontakt mit ihren Verbindungsleuten muss sorgfältig organisiert werden, denn wenn die Presse Wind davon bekommt, dass das LKA