2,99 €

Mehr erfahren.

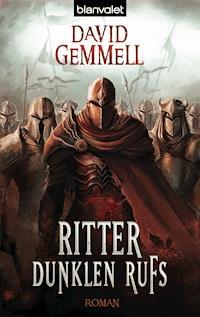

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Sie sind böse, feige und brutal – doch sie sind die letzte Hoffnung der Menschen

Einst waren die neun Ritter der Gabala strahlende Verfechter der Gerechtigkeit. Doch in ihrem Stolz sind sie dem Bösen verfallen und terrorisieren nun das Reich. Nur Manannan, der schwächste von ihnen, glaubt noch an ihre alten Werte. Ausgerechnet seine Feigheit hat ihn vor der Finsternis bewahrt. Um seinen alten Gefährten entgegenzutreten, will er eine neue Gabala gründen. Doch als zukünftige Ritter stehen ihm nur Diebe, Mörder und Ausgestoßene zur Verfügung. Manannan weiß, dass er keine Chance hat. Und dennoch muss er es versuchen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 602

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

David Gemmell

Ritter dunklen Rufs

Roman

Aus dem Englischen von Irmhild Hübner

Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Knights of Dark Renown« bei Del Rey, New York.

1. Auflage

Taschenbuchausgabe Januar 2014 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.Copyright © der Originalausgabe 1989 by David A. GemmellPublished in agreement with the author, c/o Baror International, Inc., Armonk, New York, U.S.A.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1991 by Laurin Verlags- und Vertriebs GmbH, Hamburg

Covergestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft

Illustration: Melanie Miklitza, Inkcraft

HK · Herstellung: sam

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-11120-5www.blanvalet.de

Wahre Freunde sind selten,aber ohne sie hätte das Leben keinen Wert.»Ritter dunklen Rufes« widme ichVal und Mike Adams,guten Nachbarn und guten Freunden.

Dramatis Personae

Ahak

König über die neun Herzogtümer

Arian

eine begehrte junge Frau

Cairbre

ein Roter Ritter

Cartain

ein hilfsbereiter Händler

Der Dagda

der Wächter der Farben

Dianu

Errins Herzensdame

Elodan

einstiger Streiter des Königs

Errin, Graf von Laene

Zeremonienmeister des Herzogs

Grunzer

ein Mörder und Dieb

Gwydion

ein Heiler

Lámfhada

Ruads Schüler

Llaw Gyffes

ein Gesetzloser

Lug

ein Sklavenjunge

Manannan

ein Einstiger Ritter der Gabala

Morrigan

eine verwandelte Frau

Nuada

ein Sagendichter

Okessa

ein ehrgeiziger Seher

Ollathair

fünfzehnter Waffenmeister der Gabala

Paulus

ein Mitglied im Ältestenrat der Vyre

Roem, Herzog von Mactha

ein Lehnsmann des Königs

Ruad Ro-fhessa

mehr als ein Handwerker

Samildanach

Erster Ritter der verschwundenen Gabala

Sheera

ein Mädchen, das seine Schwester rächen will

Ubadai

Fährtenleser und Diener des Grafen Errin

Prolog

Er war neun Jahre alt und schwankte zwischen Kummer und Freude, und er flog unter den Sternen über das in Mondschein getauchte Land. Es war ein Traum. Auch wenn er erst neun Jahre alt war, wusste er, dass Menschen nicht wirklich fliegen konnten. Und trotzdem, in diesem Moment war er, Traum oder nicht Traum, allein und frei.

Niemand, der ihn züchtigte, weil er einen Honigkuchen gestohlen hatte, niemand, der ihn wegen eines übersehenen Fingerabdrucks auf dem Silber schlug, das er stundenlang geputzt hatte.

Irgendwo – wenn er auch nicht genau wusste, wo – lag seine Mutter kalt und tot, und der Kummer darüber wühlte wie glühende Messer in seiner Seele. Doch wie Kinder es nun einmal können, verdrängte er seinen Schmerz und betrachtete die funkelnden Diamanten der Sterne. Sie schienen so nah zu sein, und er versuchte, weiter zu ihnen emporzusteigen. Doch sie blieben, kalt und glitzernd, stets außerhalb seiner Reichweite. Er verlangsamte seinen Flug und blickte hinab.

Das Land der Gabala war jetzt so klein und die Welt so groß. Der Wald am Meer lag unter ihm wie ein Wolfsfell, die Berge wirkten nurmehr wie die Runzeln eines alten Mannes. Er sank tief, ließ sich fallen, wirbelte dem Boden entgegen und schrie vor Furcht auf, als die Berge, zerklüftet und drohend, ihm entgegenjagten. Sein schwindelnder Fall verlangsamte sich, und er begann wieder zu schweben. Auf dem Meer jenseits von Pertia konnte er die großen Triremen mit ihren quadratischen Segeln erkennen, die Ruder eingezogen – und an Land die Lichter der Städte und Dörfer. Vier riesige Kohlebecken waren auf den Mauern der Festung Mactha entzündet worden und glitzerten wie Kerzen auf einem Kuchen. Er flog von den Lichtern fort zu den fernen Bergen.

Er wünschte, er müsste nie mehr nach Hause, wünschte, er könnte für immer so weiterschweben, in Sicherheit vor den unzähligen Qualen der Sklaverei. Als seine Mutter noch lebte, hatte es jemanden gegeben, der sich um ihn sorgte, nicht um den Sklavenjungen, sondern um Lug, das Kind, Fleisch von ihrem Fleisch. Ihre Arme waren immer für ihn offen gewesen.

Wieder überkamen ihn Kummer und Schmerz. Als sie krank wurde, hatte man Lug erzählt, sie brauche Ruhe … aber das hatte nicht geholfen. Sie hatten nach dem Heiler geschickt, Gwydion, doch der war weit weg in Furbolg. Lug hatte gesehen, wie die Züge seiner Mutter immer ausgezehrter wurden, hatte gesehen, wie sie von einer lebendigen, liebenden Frau zu einem skelettdünnen Wesen geworden war, dessen Augen ihn ohne Erkennen anblickten, dessen Arme nicht mehr die Kraft hatten, sich ihm zu öffnen.

Und dann war sie gestorben – während er schlief. Er hatte ihr einen Gutenachtkuss gegeben und wurde in einen Raum gebracht, in dem er jetzt mit fünf anderen Jungen schlief. Am Morgen hatte er seine Arbeiten erledigt und war dann zu ihrem Zimmer gelaufen, um sie dort von einem Leinenlaken bedeckt vorzufinden. Er zog es von ihrem Gesicht. Die Augen waren geschlossen, der Mund geöffnet. Er konnte keine Spur von Atem oder Regung erkennen.

Der ältere Haussklave Patricaeus hatte ihn dort gefunden und ihn in sein eigenes Zimmer getragen. Lug hatte den alten Mann zwar wahrgenommen, war jedoch nicht in der Lage, sich zu rühren. Er war starr vor Schock. Er spürte, wie er in Patricaeus’ Bett gepackt wurde, die warmen Decken um seine Schultern, aber er konnte nicht einmal die Augen schließen. Der alte Mann strich ihm über sein Gesicht und drückte sanft die Lider herab.

Lug hatte lange geschlafen. Dann rastete etwas in ihm ein – und sein Geist war befreit in die Nacht geschwebt.

Er schauderte, obwohl er keine Kälte verspürte, und wünschte, er könnte seine Mutter zurückholen. In diesem Moment wurde sein Blick von einer Bewegung weit unter ihm gefesselt. Eine Reihe von Reitern, neun an der Zahl, ritten hinaus in die Nacht, auf großen weißen Pferden. Lug ließ sich fallen und sah, dass es Ritter waren, in silbernen Rüstungen und weißen Umhängen, die an den Sätteln befestigt waren. Sie zogen in einer Reihe über die Wiesen, weißer Nebel wogte wie ein geisterhaftes Meer um die Hufe der Pferde. Auf einem hohen Hügel sah Lug einen Mann, dessen Gesicht teilweise von der dunklen Kapuze seines Samtmantels verborgen war. Der Mann sang, doch der Junge verstand die Sprache nicht. Die Ritter saßen schweigend auf ihren Pferden, während der Nebel dichter wurde.

Lug kam näher, umging den singenden Mann und ließ sich auf einem nahen Hügel bei ein paar Bäumen nieder. Als er auf den Boden traf, sank er in ihn hinein, in einem Anflug von Panik stieg er wieder empor und wünschte, er wäre wieder körperlich. Der Wunsch ging in Erfüllung, und er setzte sich ins Gras. Der Nebel hatte die oberen Hänge des Hügels noch nicht erreicht, und Lug ließ sich nieder, um die Ritter zu beobachten.

Die Rüstungen schimmerten im Mondlicht, runde Helme unter hohen schwarzen Federbüschen, silberne Nackenschützer, die mit den runden Schulterstücken verbunden waren, verzierte Brustplatten, Oberschenkelschützer und Beinschienen. Aber sie trugen keine Schilde.

Neun Reiter auf neun weißen Hengsten … Lug erinnerte sich an die Geschichte, die Patricaeus bei der Sonnenwendfeier in der Sklavenhalle erzählt hatte – und dann wusste er, wen er da beobachtete.

Die legendären Ritter der Gabala.

Lug kannte ihre Namen nicht – außer dass der Erste Ritter Samildanach war, der größte Schwertkämpfer des Reiches. Der Junge beobachtete die Gruppe. Dort in der Mitte, größer als die anderen, den Helm mit schimmernden, silbernen Rabenflügeln geschmückt, war Samildanach, der schweigend wartete.

Doch worauf?

Lug blickte zu dem singenden Mann hinüber, und plötzlich begannen die Pferde, vor Angst zu wiehern. Die Ritter hielten sie im Zaum, und Lug blieb der Mund offen stehen, denn die Sterne verschwanden vom Himmel, als sich ein großes schwarzes Tor vor den Reitern auftat. Ein silbergrauer Spalt bildete sich in dem schwarzen Rechteck, und ein bitterkalter Wind heulte durch die Öffnung. Dann hob sich der Nebel, um die Ritter wie eine gewaltige Woge zu verschlingen, und unirdische Schreie erklangen jenseits des Schwarzen Tores.

»Folgt dem Schwert!«, ertönte ein Ruf, und Lug sah Samildanachs Klinge strahlen wie eine Laterne, hörte das Donnern der Hufe, als die Reiter vorwärtsstürmten.

Dann kehrte Stille ein, die Dunkelheit schwand, und die Sterne schienen erneut.

Lug blickte zu dem anderen Hügel hinüber, doch der singende Mann war verschwunden.

Der Nebel sammelte sich und floss den Hügel hinauf, und Lug stand auf und versuchte zu fliegen. Doch er konnte es nicht. Sein Körper war fest und erdgebunden. Der kalte Wind zerrte an ihm, er erschauerte.

Der Traum war nun nicht mehr tröstlich, und er wünschte sich verzweifelt, nach Hause zurückzukehren. Doch wo lag zu Hause? Wie weit war er geflogen?

Ein Laut drang durch den Nebel – ein schabender, rasselnder Laut. Er fuhr herum und versuchte, etwas zu erkennen, doch der graue Nebel war überall. Lug rannte mit klopfendem Herzen weiter den Hügel hinauf, glitt jedoch aus und stürzte in das schlammige Gras. Er rollte sich auf den Rücken. Ein schwarzer Schatten ragte drohend über ihm auf, und scharfe Klauen stießen auf seinen Körper herab. Verzweifelt rollte er sich auf die Seite, als sie die Haut auf seiner Brust aufrissen.

»Nein!«, schrie er, als das geifernde Maul des Ungeheuers auf ihn herabstieß. Er warf seinen Arm hoch. Ein gleißender Strahl aus goldenem Licht entsprang seinen Fingern, hüllte das Wesen ein, und mit einem Schmerzensschrei verschwand es, als Lug zurück ins Gras sank. Ein weiterer Schatten fiel auf ihn, und er kauerte sich zusammen.

»Hab keine Angst«, sagte eine Stimme. Lug blickte auf und erkannte die Umrisse eines Mannes. Der Mond schien dem Fremden über die Schulter, sodass sein Gesicht nur eine Silhouette war, die seine Züge nicht erkennen ließ.

»Ich habe aber Angst«, sagte Lug. »Ich will nach Hause.«

»Das sollst du auch, mein Junge. Und dann … wirst du diesen Traum … vergessen.«

»Was war das für ein Ungeheuer?«

»Es kam von jenseits des Tores. Aber es ist tot. Du hast es vernichtet, mein Junge – das wusste ich –, denn in dir ist die Macht. Leb wohl. Wir werden uns wieder begegnen.«

»Wer bist du?«

»Ich bin der Dagda. Schlaf jetzt – und kehre nach Hause zurück.«

Lug hatte die Augen geschlossen und verlor das Bewusstsein. Als er sie wieder öffnete, lag er in Patricaeus’ Bett, der alte Mann saß dösend auf einem Stuhl neben dem Bett.

Lug drehte sich um. Das Bett knarrte, und der alte Mann wachte auf.

»Wie fühlst du dich, Lug?«

»Was mache ich hier, Herr? Wo ist meine Mutter?«

»Sie ist tot, mein Junge«, sagte Patricaeus traurig. »Wir haben sie heute Nachmittag begraben.« Die Decke glitt hinab, als der Junge sich aufsetzte.

»Bei allen Göttern«, flüsterte Patricaeus, »was hast du gemacht?« Lug blickte an sich herab: Über seine Brust verliefen vier flache Schnitte, die heftig geblutet und das Laken unter der Decke durchtränkt hatten. Als Patricaeus das Bettzeug beiseiteschob, sah er, dass die Beine des Jungen mit getrocknetem Schlamm bedeckt waren.

»Erklär mir das, Lug. Wo warst du, während ich geschlafen habe?«

»Ich weiß es nicht«, antwortete Lug. »Ich weiß überhaupt nichts. Ich will zu meiner Mutter! Bitte!« Der alte Mann setzte sich neben den weinenden Jungen und legte die Arme um ihn.

»Es tut mir leid, Lug. Wirklich.«

1

Auf dem Pass hielt der Reiter inne, der Wind tobte und heulte um die Berggipfel. Weit unter ihm erstreckte sich grün das Land der Gabala, gewundene Ströme und schimmernde Flüsse, Hügel und Täler, Wälder – alles war so, wie er es in Erinnerung hatte, wie es in seinen Träumen erschien, als riefe es ihm zu, er solle zurückkehren.

»Nach Hause, Kuan«, flüsterte er, doch der Wind trug seine Worte davon, und der große graue Hengst hörte ihn nicht. Der Reiter drückte leicht die Fersen in die Flanken des Pferdes und lehnte sich zurück, als es den langen Abstieg begann. Der Wind ließ nach, als sie sich der verlassenen Grenzfestung näherten, die Tore aus Eiche und Bronze hingen an geborstenen Angeln. Der Gabala-Adler war abgeschlagen worden – nur eine Flügelspitze war noch auf dem faulenden Holz zu sehen, von einer braungrünen Patina überzogen, sodass man sie kaum von dem Holz unterscheiden konnte.

Hier stieg der Ritter ab. Er war hochgewachsen und trug einen langen Umhang mit Kapuze, ein schwerer Schal war um sein Gesicht geschlungen und hielt die Kapuze an ihrem Platz. Er führte den Hengst in die verfallene Festung und blieb vor der Statue von Manannan stehen. Der linke Arm war abgebrochen und lag auf den Pflastersteinen. Jemand hatte auf das Gesicht eingeschlagen, das Kinn war zerschmettert, die Nase gespalten.

»Wie schnell sie vergessen«, sagte der Neuankömmling. Als er seine Stimme hörte, kam der Hengst heran und schnupperte an seinem Rücken. Der Mann drehte sich um, streifte die dicken wollenen Handschuhe ab und streichelte den Hals des Pferdes. Hier unten war es wärmer, und so wickelte er den Schal ab und wand ihn um den Sattelknauf. Als er die Kapuze zurückschob, blitzte ein Sonnenstrahl auf dem silbernen Helm auf, den er trug.

»Wir wollen sehen, wo wir etwas zu trinken für dich finden, Kuan«, sagte er und ging auf den Brunnen in der Mitte des Hofes zu. Der Eimer hatte sich in der Sonne verzogen, tiefe Risse zeigten sich unter den Eisenringen. Das Seil war zundertrocken, doch mit Vorsicht noch zu gebrauchen. Er durchsuchte die verlassenen Nebengebäude und kehrte mit einem irdenen Krug und einem tiefen Teller zurück, stellte den Krug in den Eimer und ließ diesen in den Brunnen hinab. Als er den Eimer behutsam wieder hochzog, strömte Wasser aus den Ritzen, doch der Krug war gefüllt, und er nahm ihn und trank in tiefen Zügen. Dann stellte er den Teller auf den Boden und füllte ihn. Der Hengst senkte den Kopf und trank. Der Reiter löste den Sattelgurt und goss noch mehr Wasser in den Teller, dann stieg er die Stufen des Schutzwalls hoch und setzte sich in die Sonne.

Dies war das Ende des Reiches, das wusste er. Nicht die blutgetränkten Schlachtfelder, die kreischenden Horden, das unmelodische Klirren von Stahl auf Stahl. Nur der Staub, der über das Pflaster wehte, Statuen ohne Gliedmaßen, geborstene Eimer und Grabesstille.

»Du hättest es gehasst, Samildanach«, sagte er. »Es hätte dir das Herz gebrochen.«

Er versuchte festzustellen, ob er Kummer über den Untergang der Gabala verspürte. Aber da war kein Platz mehr … sein ganzer Kummer galt ihm selbst, als er auf seine Statue hinabblickte.

Manannan, Ritter der Gabala. Einer der Neun. Größer als Fürsten, mehr als Menschen. Er griff in seine Hüfttasche, zog einen silbernen Spiegel hervor und hielt ihn vor sein Gesicht.

Der Einstige Ritter blickte in seine tiefblauen Augen, in das kantige Gesicht und auf den silbernen Stahl, der es umgab. Der Federbusch zierte seinen Helm schon lange nicht mehr, er war in einem Scharmützel irgendwo im Norden abgeschlagen worden; das Visier, jetzt hochgeklappt, war von einer Axt im Fomorischen Krieg eingebeult worden. Die Runenzahl, die einst an der Seite hing, hatte es in einer Schlacht im Osten abgerissen. Er konnte sich an den Hieb nicht erinnern; es war nur einer von vielen, die er in den sechs einsamen Jahren erlitten hatte, seit sich das Tor geschlossen hatte. Sein Blick fiel auf die Panzerringe, die seinen Hals umschlossen, und er malte sich aus, wie sein Bart darunter wuchs – langsam –, ganz langsam, um ihn allmählich zu ersticken.

Welch ein Tod für einen Ritter der Gabala, eingeschlossen in seinen Helm, erwürgt von seinem eigenen Bart. Das war der Preis für Verrat, sagte Manannan sich. Das war die Strafe für Feigheit.

Feigheit? Er dachte über das Wort nach. Während der letzten, einsamen Jahre zielloser Wanderschaft hatte er seinen körperlichen Mut wieder und wieder unter Beweis gestellt, im Schwertkampf, beim Angriff und bei dem langen Warten auf einen Angriff. Doch es war auch nicht sein Körper, der ihn in jener Nacht vor sechs Jahren im Stich gelassen hatte, als das Schwarze Tor sich drohend vor ihm öffnete und die Sterne erstarben. Es war eine ganz andere Feigheit, die ihm die Kraft geraubt hatte, sich zu bewegen.

Nicht so die anderen. Aber Samildanach hätte auch mit einer Handvoll Schnee gegen alle Feuer der Hölle angekämpft. Und auch die anderen: Pateus, Edrin … sie alle.

»Verdammt seist du, Ollathair«, zischte der Einstige Ritter. »Verdammt sei dein Hochmut!«

Manannan steckte den Spiegel wieder in den Beutel.

Er ruhte sich noch eine Stunde aus und stieg dann wieder in den Sattel. Die Zitadelle lag noch drei Tagesritte westwärts. Er umging Städte und Siedlungen, kaufte sich seine Nahrung auf abgelegenen Bauernhöfen und schlief auf den Wiesen. Am Morgen des vierten Tages näherte er sich der Zitadelle.

Manannan lenkte seinen Hengst durch die Bäume in das, was einst der Rosengarten gewesen war. Jetzt war er überwuchert, doch hier und da kämpfte noch eine einzelne Blüte gegen das erstickende Unkraut. Der gepflasterte Pfad war weitgehend von Gras und kleinen blauen Blumen überwachsen. Das war alles nur natürlich, dachte der Einstige Ritter.

Sechs Jahre lang hatte der Wind Staub und Erde über die sorgfältig ausgelegten Steine geweht. Das Ausfalltor stand offen, und er ritt in den Hof hinein. Hier und dort hatte sich Gras in den Rissen des Pflasters angesiedelt, bewässert von dem Springbrunnen, der über die Marmorbrüstung floss.

Er stieg ab, seine silberne Rüstung quietschte, seine Bewegungen waren langsam. Der Hengst blieb reglos stehen.

»Anders als in deiner Erinnerung, Kuan«, flüsterte der Ritter, zog den Handschuh aus und klopfte den Hals des Pferdes. »Sie sind alle fort.« Er führte das Pferd an das Wasserbecken und wartete, während es trank. Ein hölzerner Laden in der Nähe wurde vom Wind erfasst und schlug gegen den Fensterrahmen. Das Pferd hob den Kopf, die Ohren spitz aufgerichtet.

»Schon gut, mein Junge«, beruhigte Manannan es. »Hier droht keine Gefahr.«

Während der Hengst trank, löste er den Sattelgurt und nahm das Bündel von seinem Rücken. Er warf es sich über die Schulter, stieg die Treppe zu den Doppeltüren empor und betrat die Empfangshalle. Hier hatte sich überall Staub gesammelt, und der große Teppich strömte einen Geruch nach Motten und Fäulnis aus. Die Statuen starrten ihn aus blicklosen Augen an.

Er spürte, wie die Bürde seiner Schuld noch schwerer auf ihm lastete, und eilte an den Figuren vorbei zu der Kapelle an der Rückseite des Gebäudes. Die Angeln ächzten, als er die blattförmige Tür gewaltsam aufdrückte. Kein Staub störte an diesem Ort mit dem niedrigen Altar, doch die goldenen Kerzenhalter waren verschwunden – ebenso wie der silberne Kelch und die Seidenbehänge. Doch noch immer strahlte die Kapelle Frieden aus. Er legte sein Bündel nieder und löste die Lederriemen. Dann ging er zum Altar, nahm Wehrgehänge und Scheide ab, schnallte die Brustplatte los und schob sie unter die vorstehenden Schulterstücke. Sorgfältig legte er die Rüstung auf den Altar. Schulterstücke und Panzerhemd folgten. Das ärmellose Kettenhemd würde er vermissen, es hatte ihm mehr als einmal das Leben gerettet. Hüftschutz, Oberschenkel- und Beinschienen legte er auf den Stein, auf die Brustplatte kamen die schwarzsilbernen Handschuhe.

»Lass es vorbei sein«, sagte er und griff nach seinem Helm, doch seine Finger erstarrten, als die Furcht ihn übermannte. In diesem Raum hatte Ollathair vor sechs Jahren den Bann verhängt – aber würde der Frieden dieses Ortes ohne den Zauberer ausreichen, ihn wieder von ihm zu nehmen? Manannan beruhigte sich mühsam wieder. Seine Finger berührten das Federschloss, doch der Riegel rührte sich nicht. Er drückte fester, dann sank seine Hand kraftlos herab. Seine Angst wich nun Wut. »Was willst du noch von mir?«, schrie er. Er sank auf die Knie und betete um Erlösung, aber obgleich er seine Gedanken aussandte, spürte er nicht, dass sie ihr Ziel erreichten. Erschöpft erhob er sich – ein Ritter ohne Rüstung. Aus seinem Bündel nahm er eine Wollhose und eine Ledertunika und zog sich an. Er schob das Wehrgehänge über die Schulter, sodass Schwert und Scheide an seiner Seite hingen. Schließlich schlüpfte er in ein Paar weiche Reitstiefel aus Hirschleder und nahm seine Decke an sich. Das Bündel ließ er liegen.

Draußen am anderen Ende des Hofes graste der Hengst. Der Mann, der einst ein Ritter gewesen war, ging an dem Tier vorbei in die Schmiede. Auch sie lag unter einer dicken Staubschicht, die Werkzeuge waren verrostet und nutzlos, die großen Blasebälge zerrissen und gesprungen, der Schmelzofen offen – ein Paradies für Ratten.

Manannan nahm ein rostiges Sägeblatt. Auch wenn es schimmernd neu gewesen wäre, für ihn wäre es nutzlos gewesen. Der silberne Stahl war schon von sich aus sehr hart, aber verstärkt durch die Kraft von Ollathairs Zauber war ihm nur noch durch Hitze beizukommen. Er hatte schon einmal zwei Stunden voller Pein durchgestanden, als ein Schmied versuchte, den Riegel abzuschmelzen. Schließlich war der Schmied geschlagen vor ihm niedergekniet.

»Ich könnte es schaffen, Herr, aber es würde nichts nützen. Die notwendige Hitze würde Euer Fleisch schmelzen und Euer Hirn verdampfen. Ihr braucht einen Zauberer, keinen Schmied.«

Und er hatte Zauberer gefunden, und Möchtegernmagier, Seher und Hexen. Doch niemand konnte den Bann des Waffenmeisters aufheben.

»Ich brauche dich, Ollathair«, sagte der Einstige Ritter. »Ich brauche deine Zauberkünste und deine Fertigkeiten. Aber wo bist du?«

Ollathair war vor allem anderen Patriot gewesen. Er hätte das Reich nur unter Zwang verlassen. Und wer hätte schon den Waffenmeister der Gabala-Ritter zwingen können?

Manannan saß still zwischen den rostigen Überbleibseln von Ollathairs Werkstatt und versuchte, sich längst vergangener Gespräche zu erinnern.

In Anbetracht der Größe des Reiches, das sie einst beherrschte, waren die Länder der Gabala nicht groß. Von den Grenzen Fomorias im Süden zu den Küstenstraßen von Cithaeron war es eine Reise von knapp anderthalbtausend Kilometern. Von Osten nach Westen, von den Steppen der Nomaden zum westlichen Meer und Asripur waren es lediglich tausend. Eines war sicher – Ollathair würde Städte meiden, er hatte die marmorne Scheußlichkeit Furborgs stets gehasst.

Wo dann? Und in welcher Richtung? Ollathair war lediglich der Name gewesen, den der Waffenmeister für sich gewählt hatte, aber er führte noch einen anderen Namen, den er benutzte, wenn er allein und unerkannt reisen wollte. Manannan hatte dies vor zehn Jahren durch Zufall während eines Besuchs im nördlichsten der neun Herzogtümer herausgefunden. Er hatte an einer Herberge Halt gemacht und dort gesehen, wie der Besitzer mit einem kleinen Vogel aus schimmernder Bronze prahlte, der in vier Sprachen sang. Als der Mann die Hand hob, flog der Vogel einmal durch den Raum, und ein süßer Duft erfüllte die Luft.

Manannan war auf den Mann zugegangen, der sich tief verbeugte, als er die Rüstung der Gabala erkannte. »Woher hast du den Vogel?«, hatte Manannan gefragt.

»Er ist nicht gestohlen, Herr. Das versichere ich Euch. Beim Leben meiner Kinder.«

»Ich bin nicht hier, um über dich zu richten, Mann. Es war nur eine Frage.«

»Es war ein Reisender, Herr, vor zwei Tagen. Ein untersetzter Mann, hässlich wie die Sünde. Er hatte kein Geld für ein Zimmer und hat hiermit bezahlt. Darf ich es behalten?«

»Behalt es oder verkauf es, das kümmert mich nicht. Wohin ist dieser Reisende gegangen?«

»Nach Süden, Herr. Über die Königsstraße.«

»Hat er dir seinen Namen genannt?«

»Ja, Herr, wie das Gesetz es verlangt. Und er hat sich in das Register eingetragen. Hier.« Er nahm ein ledergebundenes Buch und zeigte es dem Ritter.

Manannan holte Ollathair am nächsten Nachmittag auf einem langen, offenen Straßenstück ein. Der Waffenmeister ritt ein dickes Pony.

»Hat man denn nirgends Frieden?«, fragte Ollathair. »Was ist dein Problem?«

»Es gibt kein Problem, von dem ich wüsste«, erwiderte Manannan. »Dies ist eine zufällige Begegnung. Ich sah deine Arbeit in der Herberge, etwas übertrieben für ein Nachtquartier, findest du nicht?«

»Es ist nicht makellos, es wird die Woche nicht überstehen. Nun reite weiter und lass mir meine Ruhe. Ich sehe dich in einer Woche in der Zitadelle.«

Nun, da sich Manannan umschaute und die Spinnweben und den Verfall sah, erschauerte er.

Vielleicht hatte Ollathair einen anderen Namen gewählt. Vielleicht war er tot.

Doch ohne andere Hinweise hatte der Einstige Ritter keine Chance. Er würde gen Norden reiten und versuchen, Neuigkeiten über einen Handwerker namens Ruad Ro-fhessa in Erfahrung zu bringen.

Der Junge ergriff die Pinzette, hob das winzige Bronzeplättchen hoch und holte tief Luft. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, während er sich mit zitternder Hand über die Werkbank beugte.

»Ganz ruhig jetzt«, sagte der Mann, der neben ihm saß. »Bleib ganz ruhig und atme gleichmäßig. Du bist zu angespannt.« Der Junge nickte und bewegte die Schultern, um die angespannten Muskeln zu lockern. Seine Hand wurde ruhiger, und das Bronzeplättchen glitt an seinen Platz auf dem Rücken der Figur. »Na also!«, sagte der Mann triumphierend und begutachtete mit seinem guten Auge den metallenen Falken. »Jetzt nimm den Flügel und heb ihn an – vorsichtig!«

Der Junge tat wie ihm geheißen, und der Flügel breitete sich mühelos aus, die Bronzefedern schimmerten. »Lass los.« Der Flügel legte sich wieder an seinen Platz an dem geschuppten Körper.

»Ich habe es geschafft, Ruad! Ich habe es geschafft!«, rief der Junge, in die Hände klatschend.

»Allerdings, das hast du«, gab der alte Mann zu. Ein breites Grinsen entblößte seine schiefen Zähne. »In einem Jahr hast du gelernt, wofür ich drei brauchte, als ich so alt war wie du. Aber du hattest auch einen besseren Lehrer als ich damals!«

»Wird er fliegen?«, fragte der Junge. Ruad Ro-fhessa fuhr dem Jungen durch das dicht gelockte blonde Haar. Er zuckte die gewaltigen Schultern, stand auf und reckte sich.

»Das hängt von deiner Fähigkeit ab, die Luftmagie zu rufen. Komm, wir wollen uns eine Weile hinsetzen.« Ruad ging durch die Werkstatt in einen großen Raum, in dem zwei tiefe Sessel vor einem Kamin standen, in dem ein Holzfeuer flackerte. Der Feuerschein spiegelte sich in der Bronzeklappe, die sein linkes Auge bedeckte, und betonte die silbernen Strähnen in dem lichter werdenden schwarzen Haar. Der Junge gesellte sich zu ihm; er war groß für sein Alter und aus seiner knielangen Hose fast herausgewachsen.

»Du hast es gut gemacht, Lug«, lobte Ruad. »Eines Tages wirst du ein Meister deines Faches sein. Ich bin sehr zufrieden mit dir.« Lug errötete und schaute weg. Ein Lob von Ruad war selten, und noch nie zuvor war er eingeladen worden, mit am Feuer zu sitzen.

»Wird er fliegen?«

»Spürst du die Magie in der Luft?«, fragte Ruad zurück.

»Nein.«

»Schließ die Augen und lehne den Kopf zurück.« Ruad nahm einen schweren Schürhaken, schürte das Feuer und legte drei frische Scheite nach.

»Es gibt viele magische Ströme, die Farben sind tief und manchmal überraschend. Du musst mit den Farben beginnen. Denk an Weiß, das bedeutet Frieden, Harmonie. Stell dir die Farbe vor, fliege mit ihr. Siehst du sie?«

»Ja«, wisperte Lug.

»Für Zorn oder Hass oder Schmerzen, die nicht die des Fleisches sind, ist Weiß die Antwort. Rufe es. Blau ist der Himmel, die Macht der Luft, der Traum von allem, was fliegt. Das Blau ruft sie auf unsicheren Flügeln. Kannst du das Blau sehen?«

»Ich kann, Meister.«

»Dann suche das Blau.« Ruad schloss sein gesundes Auge und half dem Jungen bei seiner Suche. »Hast du es, Lug?«

»Ja, Meister.«

»Und was fühlst du?«

»Ich spüre, wie der Himmel mich ruft. Ich wünschte, ich würde Flügel haben.«

Ruad lächelte. »Dann wollen wir zu dem Falken zurückkehren. Halte dieses Gefühl fest.«

Die beiden Handwerker gingen zurück in die Werkstatt, wo der Junge ein kleines Messer zur Hand nahm. »Bin ich bereit?«, fragte er.

»Wir werden sehen«, antwortete Ruad. »Lass die Magie des Blau frei.«

Lug ritzte die Haut an seinem rechten Handgelenk und hielt die Hand dann über den metallenen Kopf des Vogels. Ein einziger Blutstropfen fiel auf dessen Schnabel.

»Jetzt die Flügel«, befahl Ruad. »Behutsam.«

Lug folgte den Anweisungen und trat dann einen Schritt zurück. »Leg deinen Finger auf den Schnitt, damit es aufhört zu bluten.« Lug gehorchte, aber sein Blick blieb auf den Vogel gerichtet. Zuerst konnte man keine Bewegung wahrnehmen, doch dann fuhr der goldene Kopf herum, dass die Plättchen knirschten. Langsam breitete der Falke die Flügel aus und erhob sich von der Bank, flog aus dem offenen Fenster hinaus auf der Suche nach dem Himmel. Der Mann und der Knabe liefen hinaus auf den Berghang, um zuzusehen, wie der goldene Vogel höher und höher stieg. Plötzlich schwankte er, und Lug sah, wie eine bronzene Feder herabschwebte, dann noch eine … und noch eine. Der Flug war jetzt unsicher.

»Nein!«, schrie Lug, hob eine schlanke Hand und deutete auf den sich abmühenden Vogel. Ruad beobachtete voll Erstaunen, wie zwei zarte Bronzefedern, die der Vogel verloren hatte, ihren Fall umkehrten und sich wieder an die Flügel hefteten. Für einige Sekunden wurde der Flug des Falken wieder gleichmäßiger. Dann klappten die Flügel zusammen, und er fiel zu Boden, leblos, zerstört. Lug rannte zu ihm, sammelte die Federn ein und barg den verbogenen Körper in den Händen.

Ruad Ro-fhessa kam schweigend hinzu und legte dem Jungen eine Hand auf die Schulter. »Sei nicht zu traurig darüber, Lug. Mein erster Vogel schaffte es nicht einmal bis zum Fenster. Es war schon ein großer Erfolg.«

»Aber ich wollte, dass er lebt«, protestierte Lug.

»Ich weiß. Und er hat gelebt, er hat den Himmel gefunden. Beim nächsten Mal werden wir die Gelenke am Hals gründlicher prüfen.«

»Beim nächsten Mal?«, wiederholte Lug traurig. »Nächste Woche erreiche ich die Mündigkeit. Für mich gibt es im Haus keinen Platz, man wird mich verkaufen.«

»Das ist nächste Woche. Viele Dinge können bis dahin geschehen«, sagte Ruad. »Bring den Vogel wieder in die Schmiede, damit wir sehen können, was zu retten ist.«

Lug sah, wie eine bronzene Feder herabschwebte, dann noch eine … und noch eine.

»Ich glaube, ich werde weglaufen. Ich schließe mich Llaw Gyffes an.«

»Starkhand ist wahrscheinlich ein Mann, dem man leicht folgen kann, aber darüber sprechen wir ein andermal. Vertrau mir, Lug. Und jetzt wollen wir uns den Vogel ansehen.«

Ruad beobachtete, wie der Knabe über den Hügel ging und Metallstücke aufsammelte. Die Federn waren abgefallen – und hatten dann ihren Flug umgekehrt –, wenn auch nur für wenige Sekunden. Und doch hatte Lug nur das Gelb erreicht, die geringste der Farben.

Wieder in der Werkstatt, ließen sie die Bronzestücke erst einmal liegen und setzten sich ans Feuer. Lug war still und bekümmert.

»Sag mir«, fragte Ruad sanft, »was hast du empfunden, als du zum Himmel hinaufgerufen hast?«

Der Knabe blickte auf. »Verzweiflung«, antwortete er schlicht.

»Nein, ich meine genau in dem Moment, als du geschrien hast.«

Lug zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, was du meinst, Herr. Ich wollte … dass er fliegt.«

»Hast du gemerkt, was geschah, als du ihn angerufen hast?«

»Nein. Er fiel.«

»Nicht sofort«, widersprach Ruad. »Er hat versucht, sich wieder zusammenzusetzen, in gewisser Weise war er noch immer mit dir verbunden. Aber du hast gesagt, du hättest nichts gespürt. Welche Farbe hast du gespürt? Das Blau?«

Lug versuchte, sich zu erinnern. »Nein, es war das Gelb. Die anderen Farben kann ich nur durch dich erreichen, Meister.«

»Egal, Lug. Ich werde darüber nachdenken. Es ist fast Zeit für dich zu gehen. Deine freie Zeit endet mit der Dämmerung, nicht wahr?«

»Ich habe noch ein bisschen Zeit«, antwortete der Junge. »Marshin sagt, die Familie kommt nicht vor morgen aus Furbolg zurück. Sie bringen Gäste für die Auktion mit.«

»Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie du glaubst«, meinte Ruad. »Es gibt viele gute Häuser. Vielleicht braucht die Dame Dianu einen Hausdiener – oder Graf Errin. Beide sind dafür bekannt, dass sie Sklaven gut behandeln.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!