Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ares Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

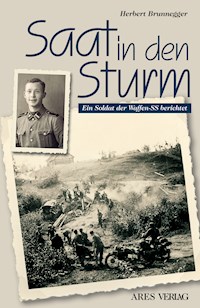

Dieses außergewöhnliche Buch ragt durch die sprachliche Kraft in der Darstellung, durch das besondere Schicksal des Autors, der immer wieder bei regelrechten "Himmelfahrtskom-mandos" eingesetzt wurde, und durch die völlig ungeschminkt-offene Beschreibung der Geschehnisse weit aus der Vielzahl der Veröffentlichungen zum Zweiten Weltkrieg heraus. 1938 meldet sich Herbert Brunnegger freiwillig zur kasernierten SS und wird mit 15 Jahren zum jüngsten Soldaten des Dritten Reiches. Als "Krisenfeuerwehr" an den Brennpunkten des Krieges eingesetzt, führt der Weg seines Verbandes – der Waffen-SS-Division Totenkopf – von Frankreich in den Kessel von Demjansk, in die Winterschlacht um Charkow sowie in die "Operation Zitadelle", die als größte Materialschlacht der Kriegsgeschichte eingegangene deutsche Offensive im Raum Kursk – Orel im Sommer 1943. Nach viermaliger Verwundung kommt Brunnegger in Italien zum Einsatz, um zuletzt in Brandenburg erneut der Roten Armee gegenüberzustehen. Der Autor zeigt den ehrlichen Idealismus und die Kameradschaft seiner Truppe, verschweigt aber auch die negativen Seiten bei Ausbildung und Dienst nicht. Er schildert die schweren Opfer seiner mannschaftsmäßig mehrfach aufgeriebenen Division einem oft grausam kämpfenden Feind gegenüber und setzt Generaloberst Paul Hausser ein Denkmal, der gegen die ausdrücklichen Befehle Hitlers in aussichtsloser Lage Charkow räumte und dadurch ein zweites Stalingrad verhinderte. Gemäß dem Motto "Wo das Verbrechen beginnt, hört die Kameradschaft auf", schildert Brunnegger aber auch ein mit der Erschießung britischer Gefangener in Frankreich begangenes Kriegsverbrechen und nennt den Verant- wortlichen. Gerade weil der Autor auch solche Ereignisse nicht verschweigt und die Hilflosigkeit des einzelnen im Strudel der Geschehnisse deutlich macht, entsteht ein authentisches Bild des Krieges, aus dem eben auch hervorgeht, daß derartige Vorkomm- nisse bei der kämpfenden Truppe Einzelfall und nicht Regel waren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 629

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Herbert Brunnegger

SAAT IN DEN STURM

Herbert Brunnegger

Saat in denSturm

Ein Soldat der Waffen-SS berichtet

Umschlaggestaltung:

Thomas Hofer, Reproteam-Druck GmbH, Graz.

Bildnachweis:

Sämtliche Fotos wurden dem Verlag vom Autor freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Brunnegger, Herbert:

Saat in den Sturm : ein Soldat der Waffen-SS berichtet / Herbert Brunnegger. – Graz : Stocker, 2000

ISBN 3-7020-0887-X

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.

© Copyright by Leopold Stocker Verlag, Graz 2000

Gesamtherstellung: Wiener Verlag Ges.m.b.H., Himberg bei Wien

INHALT

Mit 15 Jahren der jüngste Soldat des neuen Reiches

Unsere Fahnen am falschen Platz

Erster Einsatz

„… so wahr mir Gott helfe!“

Immer wieder Wachkommandos

Am Beginn des Opferganges

Der Westfeldzug

Die Schande von Le Paradis

Besatzungstruppe in Frankreich

Sonnenwende 1941

Zum Sumpf und Eis der Waldaihöhen

Der Kessel von Demjansk

Sonne im November

Die Winterschlacht um Charkow

In der bisher größten Materialschlacht der Kriegsgeschichte

Milizia Armata

Zum letzten Akt

„Schlußakkord“

Sonnenwende 1945

Das Wort danach

„… so bleibt dir nur die Erinnerung.Doch Erinnerung ist kein leichtes Brot für den,der schweres Blut in den Adern trägt.“

Paul Anton Keller

Mit 15 Jahren der jüngste Soldat des neuen Reiches

Es war alles so einfach. Am 11. April 1938 fand im Saal eines Gasthofes die Musterung der Freiwilligen statt. Ich wurde mit anderen 10 jungen Männern von 140 Bewerbern zur Aufnahme in den SS-Totenkopfverband für tauglich befunden. Zwar konnten wir uns unter dem Begriff „Totenkopfverband“ nichts Genaues vorstellen, aber der außerordentlich strenge Maßstab, der beim Musterungsvorgang angelegt worden war, ließ keinen Zweifel daran, daß es sich um eine Elitetruppe handeln mußte.

Ich kann es noch immer nicht recht fassen, daß ich wirklich meinen Einberufungsbefehl in der Tasche habe, und bin darauf gefaßt, daß sich der Irrtum der Musterungskommission bald herausstellen muß, ist doch ein Mindestalter der zur Musterung angetretenen Burschen von 17 Jahren gefordert worden. Ich werde jedoch morgen, am Tag meiner offiziellen Einberufung, genau 15 Jahre und 3 Monate alt. Aber ich bin 1,76 m groß und ein starker, gesunder junger Mensch. Also, warten wir erst einmal ab, bis wir in Berlin sind. Es könnte ja immerhin sein, daß man mich entdecktes Kücken bereits bei der Sammelstelle in Linz, mit Rückfahrkarte ausgestattet, in Gnaden entläßt. Der Spott der ganzen Straße wäre mir dann sicher!

Die ganze Straße: sie war unsere engere Heimat – uns, damit meine ich all meine Gefährten aus der frühen Kinder- und späteren Schulzeit. In den Winkeln und Falten unserer Straße haben wir unsere wilden Bubenspiele durchgeführt, Fahrrad und heimlich auch Motorrad fahren gelernt. Hier gingen wir zur Schule und begannen schon den Mädchen nachzuschauen: all dies auf und um unsere gute Straße; eine Straße, umrahmt von alten, gepflegten oder ärmlichen Häusern, die ihr das Gesicht gaben. Wir waren wie diese Häuser, eine Bubenmischung vorwiegend aus Arbeiterfamilien, aber auch von bürgerlichem, akademischem und bäuerlichem Herkommen. Und so wie die Straße war wiederum die ganze Stadt. Sie war mir Pflegekind zur Heimat geworden und sollte es immer bleiben, gleichgültig, wohin das Leben mich nun treiben sollte.

Auf dem Weg zum Bahnhof steht wie so oft im Frühjahr ein herrliches Morgenrot über der Stadt. Nicht glutrot und drohend, nur in einem feinen, zarten Rosa, an seinen Rändern in weiten Fahnen ausgefranst. Leichter Regen fällt noch als Ausklang des nächtlichen Gewitters. Meine Schritte hallen zu dieser frühen Stunde auf dem Granitpflaster. Jedes Haus am Straßenrand wirft ihren Klang zurück, sodaß es sich anhört, als marschierten sie alle mit mir, mit denen ich noch gestern zusammen war.

Vorbei am Fenster meiner heimlichen Liebe, immer weiter dem anderen Ende der Stadt entgegen. Zur Rechten rauscht aus der Tiefe die grüne Ybbs, weit aus dem Gebirge kommend. Nun geht es durch das Tor des nach ihr benannten Turmes in der Stadtmauer mit der in Latein gefaßten Inschrift über dem Durchlaß aus Tagen vergangener Wohlhabenheit: „Eisen und Stahl nähren die Stadt“. Wenig später grüßt zur Linken der mächtige Stadtturm mit seinen an die erfolgreiche Verteidigung gegen die Türken erinnernden Lettern. Vorbei an der Pfarrkirche, in der ich während meiner ersten Kommunion Todesängste ausgestanden hatte, weil mein Freund und Nachbarsbub Edi mit einer schweren Sünde – die ihm im letzten Augenblick noch eingefallen war – vor dem Altar kniete und sich nach den Worten des ehrwürdigen Propstes nun die Erde unter ihm auftun müßte, um ihn zu verschlingen. Die Gefahr, dabei mit hineinzurutschen, war doch immerhin gegeben!

Der Bahnhof rußig-häßlich wie immer: ein trostlos schmutziger Schlußpunkt für meine Kindheit.

Aus der Nacht kommend, fährt unser Sonderzug ohne Aufenthalt nach Norden, der Reichshauptstadt entgegen. Draußen im Nebel fröstelndes Land, flach bis zum Horizont, viel Sand und trockener Halm, Föhren, nach der Schnur gezogen, ohne jedes Unterholz. Keine Maus könnte sich darin verbergen: ein unromantisches Feld von Bäumen, kein Wald.

Alles ist auf einmal so trostlos, das Draußen wie das Drinnen mit den herumliegenden und -hängenden Kameraden im Abteil. Ich sitze am Fenster und blicke verschlafen auf die vorbeisausende Landschaft, hoffend auf ein freundliches Zeichen dieses mir fremden Landes: kleine Hütten, ärmliche Katen, denen alle lebende Wärme zu fehlen scheint, in Waldlichtungen geschmiegte Villen mit flachen Dächern, träge fließende Wasserläufe, so als wüßte das Naß nicht, wohin es zu fließen hätte; keine Berge, keine Steine, keine sprudelnden Quellen. Die Augen fallen mir wieder zu. Ich könnte heulen.

Wie konnte ich nur auf den Gedanken kommen, mich freiwillig hierher zu melden? Mit jedem Stoßen der Schienen, mit jedem Schreien der Räder in den Kurven komme ich weiter von der Heimat weg. Immer hilfloser macht mich die wachsende Entfernung. Ist das Land fremd, sind es auch seine Menschen. Dicker Mief im Abteil, welke Gesichter im fahlen Grau, getrockneter Speichel in den Mundwinkeln meines Gegenübers.

Etwas vollkommen Neues ist an mich mit diesem Morgen herangetreten, ein in seiner Fremdheit nicht zu beschreibendes Gefühl.

Als der Zug zum Abschluß der Fahrt in den Anhalter Bahnhof einrollt, befinden wir uns mitten im Berliner Stadtzentrum. Mannschaftstransportwagen nehmen uns auf, mit röhrenden Motoren hetzen wir durch Berlin Richtung Norden und erreichen nach kurzem jene Stadt, die uns in Hinkunft aufnehmen wird: Oranienburg. Die Straße mit uraltem, glattgeschliffenem Kopfsteinpflaster, von alten Kiefern gesäumt, führt an einem Schloß vorbei, später säumt Föhrenwald unsere Straße. Rechter Hand führt ein netter Gehweg hügelauf und hügelab über den Sand. Freundliche Häuschen, in den Wald gebettet, stehen etwas abseits zur Linken. Schließlich wird ein riesiger Exerzierplatz aus gewalzter schwarzer Schlacke, umgeben von neuen Holzbaracken, durch den Wald hindurch sichtbar. Unsere Transportwagen biegen links von der Straße ab und passieren ein weites Tor, das, flankiert von der Reichsflagge und der schwarz-weißen Flagge der Schutzstaffel, den Eingang in diese militärische Anlage bildet.

Die Fahrzeuge werden auf dem Exerzierfeld abgestellt. Breite Marschkolonnen stampfen im Parademarsch an uns vorbei, schwarz die Uniform, die Stiefel und der Stahlhelm, Tornister mit aufgeschnallter Felddecke am Rücken, den Karabiner in die Schulter eingezogen. Ein einziger Wille scheint dieses Marschband zu beherrschen. Der Tritt von Hunderten Stiefeln ist ein Tritt, die Armbewegungen von unglaublicher Präzision, junge Fäuste halten die Waffen in gekonnt ruhiger Lage: kein Schwanken der Läufe, nicht die geringste Krümmung in den Reihen der Soldaten. Schweiß bricht ihnen unter den Stahlhelmen hervor und rinnt in kleinen grauen Bächen über Gesicht und Hals.

Während die Marschkolonne im schwarzen Schlackenstaub verschwindet, wende ich mich nach der anderen Seite. Hier sind viele Männer damit beschäftigt, mit Hämmern Steine und Bruchziegel, als Rollierung des sandigen Exerzierplatzes bestimmt, kleinzuschlagen. Die Aufmachung dieser Arbeiter ist recht eigenartig. Manche haben grüne Hosen und braune Röcke oder graue Hosen und rote Röcke oder auch umgekehrt: eine bisher noch nicht gesehene Arbeitstracht haben die Steinklopfer hier in dieser Gegend. Auf den Köpfen tragen sie Käppis, die ebenfalls ganz erheblich von der Norm abweichen. Die Arbeiter sind in unregelmäßigen Abständen über das ganze Exerzierfeld verteilt. Aber enorm fleißig sind sie, das muß man anerkennen. Es ist keiner darunter, der rastet.

Auf ein Kommando verlassen wir die Transportwagen und formieren uns. Im Gleichschritt geht es zu den neuen Holzbaracken, vor denen wir Aufstellung nehmen: Verlesen der Namen, „Hier!“-Rufen und Vortreten. Anschließend werden wir zu je hundert Mann eingeteilt und in die Unterkünfte geführt. Ich gehöre nun der 6. Kompanie im II. Bataillon des 2. SS-Infanterie-Regiments an. 1. Zug, 3. Gruppe. Kompaniechef: Hauptsturmführer Zollhöfer; Zugführer: Obersturmführer Schöner; mein Gruppenführer: Unterscharführer Joachim Fett. Ich komme in einen Schlafsaal mit 50 Betten, Doppelstock natürlich, immer zwei Betten übereinander. Ich turne sofort auf eine der oberen Pritschen. Der Bettinhalt besteht vorerst nur aus einem rupfenen Strohsack, prall mit Stroh gefüllt, und ebensolchen Kissen. An den Wänden stehen blecherne Spinde. Je zwei Mann haben sich ein solch schmales Luxusmöbel zu teilen. In der Mitte des Raumes stehen aneinandergereihte Tische mit schweren, lehnenlosen Hockern. Eine Einrichtung dieser Art läßt nicht den geringsten Spielraum für Ausstattungsphantasien.

Unsere Unterkunft gleicht einem Schafpferch. Jeder beengt den anderen, Gereiztheit schwebt dauernd in der Luft. In dieser Zeit lerne ich sehr schnell, daß ich der Jüngste in diesem Haufen bin und die geringsten Ansprüche zu stellen habe. Beharre ich dennoch auf Recht und Ansicht, werde ich sofort kleingemacht. Als Draufgabe gibt es immer noch ein „junger Hupfer“, „junger Spund“, „grünes Gemüse“ oder ähnliches.

Ein scharfer Pfiff aus der Trillerpfeife und „Fertigmachen zum Mittagessen!“ Also: Waschen, kämmen, Fingernägel reinigen. Als ich vor die Unterkunft trete, stehen meine Kameraden bei einer Gruppe Steinklopfer und versuchen sich mit ihnen zu unterhalten. Doch diese schaffen emsig weiter, ohne auch nur aufzusehen.

Auf einmal fürchterliches Gebrüll! Der Unterführer vom Dienst kommt gerannt, schreit auf meine Kameraden ein, die ganz verdutzt nicht wissen, wie ihnen geschieht. Erst schon das sture Verhalten der am Boden kauernden Arbeiter, und jetzt der Überschwang im Geschrei des Diensttuenden: „Ich mache Meldung über Sie! Sie haben alle mit Strafen zu rechnen! Es ist strengstens verboten, sich mit den Häftlingen zu unterhalten! Ihre Namen …?“

Wir stehen wie vom Blitz gerührt. Häftlinge? Häftlinge sind das also! Daher die eigenartige Aufmachung, ihre pausenlose Emsigkeit und ihr Schweigen.

Der Speisesaal ist in einem der größeren Holzbauten untergebracht. Er ist neu und macht einen gepflegten Eindruck. Die Tische blitzen vor Sauberkeit. Auch hier wieder Häftlinge, die nach beendetem Essen einer Kompanie das Geschirr wegtragen und die Tische reinigen. Von jedem Tisch geht ein Mann zum Essen-Ausgabeschalter, um einen großen Porzellannapf, gefüllt mit bestem Eintopf, in Empfang zu nehmen. Alles glänzt und blitzt vor Sauberkeit. Gekocht wird von Soldaten in weißer Küchenadjustierung, die einfachen Arbeiten werden auch hier von Häftlingen in sauberer Kleidung verrichtet.

Unsere Gefühle bei Tisch sind ziemlich gemischt. Es wird gedämpft, aber lebhaft die Häftlingsaffäre diskutiert. Allgemein herrscht die Ansicht, daß es für den Staat praktisch und von Vorteil sei, Häftlinge nützliche Arbeiten verrichten zu lassen. Im klaren sind wir uns aber nicht darüber, ob diese am Abend immer nach Berlin oder Oranienburg ins Gefängnis gebracht werden.

Wir sehen uns diese Menschen nun etwas näher an und finden gewisse Unterschiede: Die Abzeichen auf ihren Röcken sind bei den einzelnen Häftlingen von verschiedener Farbe. Es gibt solche mit roten, grünen, blauen und braunen Dreiecken auf der Brustseite ihrer verschiedenfarbigen Röcke. Nur drei Häftlinge in der Küche und im Speisesaal tragen die bekannt gestreifte Häftlingskleidung. Kurz nachdem wir wieder in die Unterkunft eingerückt sind, wird die erste Unterrichtsstunde abgehalten. Thema: „Das Verhalten im Kasernenbereich, Dienstablauf eines 24-Stunden-Tages und das Verhalten gegenüber Häftlingen“. Nach Abhandlung der ersten Themen erfahren wir erst jetzt, was wir schon vor unserer Musterung hätten wissen müssen.

Unmittelbar neben dem riesigen Kasernenkomplex befindet sich – aber nicht mehr zu Oranienburg, sondern zum benachbarten Sachsenhausen gehörend, räumlich nur durch eine breite Straße getrennt – ein Konzentrationslager. Wie es der Name schon ausdrückt, ein Sammellager. In ihm werden „Elemente“, die den Aufbau des Deutschen Reiches behindern oder gefährden könnten, festgehalten: also politische Gegner des Regimes sowie Kriminelle, Asoziale und Bibelforscher. Das KL wird von einer SS-Kommandantur geführt, welche ihren Sitz im KL-Bereich hat und von unserem Kasernenbereich völlig getrennt ihren Dienst versieht. Zur Bewachung des Lagers der bei Außenarbeiten tätigen Häftlinge wird die kasernierte SS-Truppe fallweise herangezogen. Strengste Abschließung und Korrektheit gegenüber den Festgehaltenen sind unbedingte Pflicht. In Ausübung dieses Dienstes dürfen Häftlinge keinesfalls nach eigenem Ermessen behandelt werden. Auch nur das Berühren eines Häftlings ist strengstens verboten und zieht schwere Strafen nach sich. Bei Regelverstoß durch den Angehaltenen muß unter Angabe der Häftlingsnummer Meldung an die Kommandantur gemacht werden. Diese entscheidet über Bestrafung. Kein Häftling darf sich mehr als fünf Schritte einem Wachposten nähern. Auch ist es ihm verboten, sich mit Nicht-KL-Insassen zu unterhalten oder etwas anzunehmen.

Waren wir dazu hierhergekommen? War das die erträumte Elitetruppe, für die wir uns zum Schutz des Reiches gestellt hatten? Hatte ich für eine solche Aufgabe meine Jugend eingetauscht?

Nach dem Unterricht kommt es zu mehr oder weniger heftigen Ausbrüchen des Unwillens. Man hatte uns, was den Wachdienst im KL betraf, getäuscht bzw. darüber nicht aufgeklärt. Die Stimmung ist auf den Nullpunkt gesunken. Wir suchen nach Erklärungen, bauen uns Brücken zur Hoffnung. Natürlich ist das alles nur eine vorübergehende Einrichtung, denn für eine derartige Aufgabe bräuchte man keine Truppe von solch strenger Auslese. Es ist bestimmt nur eine vorübergehende Notlösung. Es ist eben alles noch im Aufbau begriffen.

Der Rest des Abends gehört uns. Wir können uns den gesamten Lagerbereich ansehen und uns mit ihm vertraut machen. Verlassen dürfen wir das Lager für die Dauer der Grundausbildung – sie wird drei Monate währen – nur in geschlossener Formation zu Sport und Märschen.

Für unser ostmärkisches Bataillon stehen vier der neugebauten Baracken zur Verfügung. Sie sind grün gestrichen und haben mit Teerpappe gedeckte Dächer. Blanke Fenster in weiß gestrichenen Rahmen lassen Licht in die einfach ausgestatteten Räume. Unsere Unterbringung im Schlafsaal ist nur vorübergehend, später kommen wir in 12-Mann-Stuben. Vieles ist noch provisorisch, wie eben alles im Aufbau Begriffene. Außer unseren Unterkünften stehen noch etwa 20 Baracken, die Soldaten beherbergen, die ihre Grundausbildung bereits abgeschlossen haben. Die sind also bereits Staffelmänner, während wir erst einmal Staffelanwärter werden müssen.

Auf der anderen Seite – der schmalen des Exerzierplatzes – sind vier Kasernenblöcke im Bau begriffen. Wie es allgemein heißt, soll dort unser Bataillon später untergebracht werden.

Mit Ausnahme des festen Schlackenbodens haben wir überall hellen, lockeren Sand unter den Füßen. Er ist so nachgiebig, daß er über den Schuhrand bis zu den Zehen gelangt.

Bei unserem Erkundungsgang stellen wir fest, daß unser Lager auf zwei Seiten von lichtem Kiefernwald umgeben ist, während die Hauptfront sich einer breiten Straße zuwendet, die, von Oranienburg kommend, an unserer Kaserneneinfahrt vorüberführt. Jenseits der Straße ist wieder Wald auf hellgrauem Sandboden. Bis dahin reicht unser Blick in die „Freiheit“. Wir wenden unsere Schritte und gehen quer über den Exerzierplatz. Drüben angekommen, gehen wir, sehr bemüht, nicht an eine der zur Befehlsausgabe angetretenen Kompanien zu geraten, durch den Barackenbereich hindurch und stehen unvermittelt an einer breiten, festen Straße. Ihre Decke ist hart gewalzt und glitzert glimmerig. Auf der anderen Seite der Fahrbahn verläuft eine etwa drei Meter hohe, aus fast weißen Ziegeln errichtete Mauer. Auf der Krone derselben befindet sich eine Stacheldrahtsperre. In Abständen von 100 Metern sind im Mauerwerk viereckige Wachtürme, die über einer Glasrundsicht ein flaches Dach mit einem Scheinwerfer tragen. Dem Lagerinneren zu droht ein Maschinengewehr vom Turm.

Überrascht verharren wir. Das muß das geschilderte Konzentrationslager sein. Sind wir in unserer Unwissenheit schon zu weit geraten und befinden uns vielleicht schon im KL-Bereich? Siegfried aus Imst und Rudolf aus Landeck, beide Tiroler, die schon über zwanzig sind, teilen meine Ängste nicht. „Do kamscht nochan aussa a so leicht wia eini!“ ist ihre verständliche Begründung. Wir rühren uns aber vorläufig trotzdem nicht vom Fleck. Ein vorbeikommender junger Soldat sieht uns auf unsere erklärungheischende Frage hin nur verständnislos an. Wir gehen also die Straße entlang, bis wir an ein weites, eisengitterbewehrtes Tor kommen. Es ist in einen massiven steinernen Turm eingebaut, der dieses Tor überlagert, in seiner Mitte den Weg in die Freiheit versperrend. Oben wieder Maschinengewehre und Scheinwerfer. Wachposten mit Stahlhelm und Maschinenpistolen stehen an der Einfahrt. Aus sicherer Entfernung versuchen wir, einen Blick in das Lager zu werfen. Wir sehen die gleichen Baracken wie bei uns. Kleine, freundliche Grünanlagen lockern die Strenge der Barackenfluchten auf. Helle Sandwege werden gesäumt von niederen Ziergeländern, aus Kieferästen geschickt gefertigt. Das Lager scheint nur sehr schwach belegt zu sein, es sind nur wenige Häftlinge zu beobachten, die mit Ordnungs- und Reinigungsdiensten beschäftigt sind.

Als wir uns bereits wieder abwenden wollen, sehen wir – noch weit von uns entfernt – auf der Straße lange Kolonnen von Menschen marschierend auf uns zukommen. Die vorderste Abteilung singt das Lied vom „Schönen Westerwald“. Wie wir allmählich erkennen, ist es ein mehrere hundert Mann starker Häftlingsverband, links und rechts von Wachposten eskortiert. Sie nähern sich dem Lagertor, schwenken rechts ein. Auf das Kommando ihres Kapos: „Mützen – ab!“ werden die Kopfbedeckungen in militärischer Exaktheit von den Köpfen gerissen. Zum Vorschein kommen kahlgeschorene Schädel, von Schweiß glänzend. Das Tor verschlingt die Häftlinge, die dem weiten Platz im Lagerinneren zustreben und dort Aufstellung nehmen. Doch schon kommen andere Trupps und größere mit oder ohne Lied, manche verhältnismäßig frisch und unstrapaziert und sehr viele, denen die Erschöpfung ins Gesicht gezeichnet ist. So geht das etwa eine halbe Stunde lang. Immer wieder dieses „Mützen – ab!“ Den Abschluß der einziehenden Häftlinge bildet die größte Kolonne. Ihr erzwungenes Singen klingt müde und kündet die Qual des Tages:

„… und fragt ihr mich – und fragt ihr mich:

wie steht dein Sinn – wie steht dein Sinn?

So sage ich – ZUR HEIMAT HIN!“

Am Ende des Zuges schleppen sie einen nicht mehr gehfähigen Leidensgenossen mit. Er wird, von zwei seiner Mithäftlinge mehr getragen als gestützt, durch das endlich gesättigte Tor gebracht.

Betroffen wenden wir uns zum Gehen. Wir setzen uns schweigend auf eine aus Kiefernästen gezimmerte Bank. Jeder ist mit seinen Gedanken beschäftigt, die doch die gleichen sind. Etwas unsagbar Fremdes liegt auf einmal über dem Abend. Es ist nicht nur die Fremdheit der Landschaft, die uns plötzlich wieder in aller Schwere bewußt wird. In den Gesichtern meiner Kameraden ist zu lesen, daß auch sie mit einigem Unvorhergesehenem nicht fertig werden – aber es bleibt unausgesprochen. Noch liegt uns der üble Geruch der Häftlingskolonnen in der Nase, wir hören noch ihre Lieder, die nichts an Frische, aber alles an Resignation erkennen ließen. Noch haben wir den aus Erschöpfung zusammengebrochenen Alten vor Augen …

„Herrgott sakra …!“ bricht es endlich aus dem Landecker heraus, es für uns alle aussprechend. Wir versuchen, das Erlebte loszuwerden, wie etwas, das man nicht erwünscht geschenkt bekommen hat. Es war unser erster Tag im Reich.

Die Trillerpfeife reißt uns aus dem Schlaf: „Aufstehen!“ hallt es durch die Schlafräume. Es ist fünf Uhr morgens. Im Blick durch die Fenster sehen wir den Exerzierplatz im dicken Frühnebel. Es ist kalt zu dieser Stunde. Nur in Turnhose und Sportschuhen, die am Vorabend noch verteilt wurden, stürzen wir ins Freie. Der kalte Nebel trifft uns wie eine kalte Dusche aus heimatlichem Quellwasser. Zehn Minuten Gymnastik, und dann weiter zum Geländelauf in den nahen Wald. Nach unserer Rückkehr geht es gleich in die Waschräume, um uns Schweiß und Sand unter kaltem Wasserstrahl vom Leib zu waschen. Natürlich habe ich als Jüngster die Ehre, gleich unter den ersten „Kafffe“-Holern zu sein. Mit je zwei eisernen Kannen bewaffnet, marschieren wir zur Küche, um den heißen „Negerschweiß“ aus den Kesseln in Empfang zu nehmen. Zum Frühstück gibt es anschließend Kommiß-Brot – ein herzhaftes, aus grob vermahlenem Korn bereitetes Gebäck – und ein Achtel von einem Butterstück. Um sieben Uhr wird zum Morgenappell angetreten. Es ist unser letzter Auftritt in unserer vertrauten Zivilbekleidung. Auf der „Kammer“ werden uns „die Klamotten“ verpaßt. Der Kammerunterführer, ein etwas zivil wirkender Scharführer, macht sich das Anpassen nicht schwer. Er drückt jedem von uns Wäsche, weiße Drillichhose und -rock in die Hand, knallt uns nach einem kurzen Blick nach unten riesige, ausgetretene Stiefel vor die Füße, klebt uns die Feldmütze auf den Kopf und schleudert uns Halsbinde, Socken und Trainingsanzug vor die Brust, aus denen schon ganze Generationen herausgestorben sein dürften.

Eben erst aus einem Notstandsland kommend, sind wir nicht allzu anspruchsvoll, aber das hätten wir nicht erwartet. Wir waren uns durchaus darüber im klaren, daß wir als Rekruten nicht mit Frack und Zylinder ausgestattet würden, aber uns diese Uniform-Ruinen anziehen zu lassen, ist gewollte Verächtlichmachung. Die Drillichhose reicht mir bis an die halben Waden, der weite Rock hängt an mir und reicht bis dorthin, wo die Unterschenkel beginnen, die Mütze fällt mir über die Augen, die Stiefelschäfte schneiden in die Kniekehlen. Ich wage es, mich gegen die lächerliche Uniformierung aufzulehnen, werde angeschnauzt und mit allen Klamotten im Arm zu 100 Kniebeugen verdonnert.

Meine Sondersporteinlage absolvierend, kann ich beobachten, wie sich der Gehilfe des Kammerwartes, ein käsiger Staffelmann, der eben erst seine Rekrutenausbildung beendet hat, am Einkleiden beteiligt. Einem Salzburger aus dem oberen Pinzgau gegenüber, der mißtrauisch seine Uniformteile beäugt und passende Stiefel verlangt, macht er eine Bemerkung von einem „blöden Volk“. Das Wort hängt noch im Raum, als er sich schon von einer gewaltigen Ohrfeige hinter seine Truhen getragen sieht. Ich bin so überrascht, daß ich in der Ausübung meiner „Gymnastik“ innehalte. Wutentbrannt stürzt der Scharführer herbei, schreit auf den Salzburger ein, daß dem der Speichel ins Gesicht spritzt. Franz Huber, so heißt der Betreffende, sagt gar nichts zu dem Geschimpfe, wischt sich seelenruhig das „Mundwasser“ des Scharführers aus dem Gesicht und blickt befriedigt auf den sich aufrappelnden „Preißn“, der es in Hinkunft doch vorziehen dürfte, sich seine Äußerungen vorher zu überlegen, wenn Angehörige dieses Volksstammes in Hörweite sind.

Franz wird aufgeschrieben und zum Rapport gemeldet – eine Menge Rapportmeldungen innerhalb von 24 Stunden. Unsere Kompanie dürfte wohl das schwarze Schaf des Regiments werden. Gestern die einseitige Unterhaltung mit den Häftlingen, heute die „Selbstjustiz“…

Als wir die Bekleidungskammer verlassen, haben wir mit Karnevalsfiguren mehr Ähnlichkeit als mit künftigen Landesverteidigern. Die schwerfälligen Stiefel nehmen uns die Beweglichkeit im tiefen Sand, wie uns die ganze lächerliche Aufmachung unseren jugendlichen Schwung zu nehmen droht.

Um dieser Enttäuschung Ausdruck zu geben, bleibt uns allerdings keine Zeit. Draußen angekommen, werden wir förmlich in den Sand gebrüllt. Das Vorkommnis in der Bekleidungskammer findet nun sein „Nachspiel“. Wir toben wie Verrückte über den Exerzierplatz, hin und her, auf und nieder. Die Zivilkleider werden allmählich über den Platz verstreut. Der Schweiß rinnt uns in kleinen schmutzigen Bächen über das Gesicht, die Körper dampfen wie Gäule vor den Pflügen. Die Nasenlöcher färben sich schwarz, in das Weiß der Augen treten rote Äderchen, zum Fluchen fehlt uns der Atem. Und immer noch das „Auf, marsch marsch! – Hinlegen! – Kehrt, marsch marsch! – Hinlegen!“ Die letzten Teile unserer Zivilkleider sind nun voll Schlackenstaub und Sand. Die Sonne heizt vom Himmel und klebt uns die Wäsche an den Leib. Trotz allem haben wir nur das eine Ziel: nicht aufzugeben! Härter und zäher zu sein, als der verfluchte Schleifer es erwartet. Wir spüren das Gemeinsame und bekennen uns zur Handlung des einen.

Einige Führer beobachten vom Rand des Exerzierplatzes aus unser Treiben. Eine drahtige, nicht allzu große Gestalt löst sich von der Gruppe und kommt gemächlich näher. Auf das „Achtung!“ des Unterscharführers nehmen wir Front zu dem Offizier ein. Wir kennen Untersturmführer Gradl vom morgendlichen Waldlauf und haben erkannt, daß der ganze Mann nur aus Muskeln und Sehnen zu bestehen scheint.

In seinem Gesicht sind Härte und Beherrschung zu erkennen. Unser Unterführer macht Meldung über den Grund des Schleifens. Untersturmführer Gradl blickt stumm auf die verdreckten Zivilkleider und befiehlt das Einstellen des Strafexerzierens.

„Halbkreis!“ Im offenen Ring umstehen wir den Offizier.

„Meine Herren (!), ich sage gleich vorweg, daß ich ein Mann unserer gemeinsamen Heimat bin! Ich lebe schon viele Jahre unter den euch jetzt fremd erscheinenden Menschen. Ich würde eure Handlungsweise voll verstehen, wenn ich nicht die lockere und manchmal unbedachte Art in der Ausdrucksweise der hiesigen Menschen kennen würde. Dieses ‚blöde Volk‘ ist eine stehende Redensart und durchaus nicht auf unsere völkische Eigenart gemünzt. Für den, der das nicht weiß, muß eine solche Äußerung allerdings beleidigend wirken. Aber selbst in einem solchen Fall geht es nicht an, daß jeder sein eigener Richter ist. Beschwerden sind in Hinkunft beim Rapport vorzubringen, damit derartige oder ähnliche Vorkommnisse auf dem Dienstweg abgestellt werden. Die Kompanie rückt sofort zum Essen ein. Um 13 Uhr steht sie geschlossen in Sportbekleidung zur Fortsetzung des Strafexerzierens!“

Wir stehen wie vom Donner gerührt. Statt Verständnis erwartet uns nun eine neuerliche Schinderei.

Nach der kurzen Mittagspause stehen wir in Trainingsanzügen wie befohlen angetreten. Im Laufschritt geht es über den ganzen Kasernenbereich hinaus in den lichten Föhrenwald. Hier findet sich noch das uns vertraute Erika-Kräutl an den Rändern des sandigen Weges. In der prallen Mittagssonne verströmen die Kiefern einen eigenartig würzigen Geruch. Doch was haben wir schon davon? Bald wird uns der salzige Schweiß wieder in den Augen brennen, und der Dampf unserer überhitzten Leiber wird den Duft von Erika und Kiefern überdecken.

Untersturmführer Gradl löst sich von der Spitze und läßt die Kompanie an sich vorbei. „Im Schritt!“ Nun ist es soweit! Gleich werden wir „flachliegen!“

„Ein Lied!“ – „Es leb’ der Schütze froh und frei …!“ Wir haben also noch eine kurze Schonzeit.

Bald öffnet sich der Wald und gibt überraschend den Blick auf einen langen See frei, auf dem sich Segel- und Motorboote tummeln und Schleppschiffe friedlich ihre Lasten ziehen.

Zu unserer nicht geringen Verwunderung sehen wir den Blassen von der Bekleidungskammer mit einem schweren Packen vor seinen Füßen. Ihm wird befohlen, die Verteilung vorzunehmen. Dabei entpuppt sich seine hierher geschleppte Last als die Kleinigkeit von 120 Badehosen. Er hat also auch seinen Segen abbekommen, wie wir an seinem schweißtriefenden Gesicht und unsicheren Blick leicht erkennen können.

Gemeinsam mit dem „Preißn“ jagen wir durch das lauwarme Wasser des Lehnitzsees seinen Tiefen zu.

Wir fühlen uns wieder herrlich in unserer überschäumenden Jugend im hellbraunen Wasser der Havel und im gelben, heißen Sand des Brandenburger Landes.

Erst jetzt merken wir, daß sich eine Anzahl hübscher junger Mädchen versammelt hat. Unsere Tiroler, von Haus aus „international aufgeschlossen“, machen sich gleich an sie heran und knüpfen schon die ersten Verbindungen zur Urbevölkerung unseres Gastlandes. Dabei bedienen sie sich ihres tirolerischen Dialektes, was ihnen in den Augen der Hübschen wahrscheinlich noch etwas Exotisches gibt, in der Art von „steile Felswand und Jägerblut“. Die Chancen unserer Hochgebirgssöhne sind enorm! Ich kann da mit meinem 800 Meter hohen Waidhofener Schnabelberg nicht mithalten, ganz abgesehen von meinen unterernährten 15 Lebensjahren.

Den Verdruß mit dem „Preißn“ haben wir schon vergessen. „Jo mei, der hot dös a nit so gmoant, der Depp!“ Das ist eigentlich der Beginn der Aussöhnung, und am Ende steht die Einladung an einen Steirer in sein Elternhaus (mit Schwester!) nach Berlin. Seine Zunge ist flink, und seine Reaktionen im Gespräch sind beachtlich. „A Gosch hat der, da hascht koa Schangs!“ ist die allgemeine Auffassung. Untersturmführer Gradl beobachtet zufrieden unser Treiben. Er hat erreicht, was er sicherlich hatte erreichen wollen.

Einige Wochen sind seither vergangen. Wir stehen von morgens bis abends unter Dampf. Unser Unterscharführer Fett bemüht sich mit verzweifelter Verbissenheit, aus unserem kleinen Haufen eine disziplinierte Gruppe zu machen. Aber freilich, würde ich vor der Front stehen, auch mir würde beim Anblick unserer Schießbudenfiguren aller Mut schwinden. Obwohl unsere Einkleidung auf ein erträgliches Maß korrigiert worden ist, bleibt doch noch einiges zu ändern. Es ist für uns unfaßbar, daß eine moderne Armee, wie es die deutsche doch sein soll, an unpraktischen Traditionsstücken festhält; so die Halsbinde und die mächtigen Stiefel – Moortreter genannt. Um es für spätere Generationen zu sichern: Die Halsbinde ist ein Kleidungsstück, nein, ein Zierartikel, nein, auch das nicht! Sie ist ein überflüssiges Etwas, dessen Aufgabe darin besteht, siebenmal in der Woche geschrubbt zu werden. Es ist eine Schlinge, die sich der Soldat um den Hals legt und an den Hosenträgern – so er welche hat – verankert. Hat er sie nicht, dann hängt dieses feldgraue Gewurschtel mit dem winzigen Miniaturlätzchen vor dem Hals, unbefestigt über oder unter dem Adamsapfel – „dem Volk zur Ehr, dem Feind zur Wehr“. Ist sie jedoch vorschriftsmäßig befestigt, so täuscht sie blendend das Vorhandensein eines feldgrauen Hemdes vor, statt des unansehnlich-kragenlosen Weißhemdes. Beim Exerzieren hält diese Witzbinde gerade noch, beim Gefechtsdienst macht sie sich jedoch in Kürze selbständig. Dann ist der Halslatz einmal hinten oder sonst irgendwo und hängt uns im wahrsten Sinn des Wortes zum Hals heraus. Die „Moortreter“ wiederum reichen mit den Schafträndern weit in die Kniekehlen, schnüren das Blut ab, hängen wie Blei an den Beinen und schützen vor eindringendem Moor – im tiefen Sand, den wir beim Robben und Gleiten in die Schäfte wühlen.

Es ist vieles verdammt altmodisch an unserer Ausrüstung. Immer noch gibt es das wassergekühlte „leichte“ Maschinengewehr des Weltkrieges: ein miserabel schweres Ding, unhandlich und voller Tücken mit seinen ewigen Ladehemmungen. Die 8. Kompanie – vorwiegend Wiener – hat sich mit dem noch gewichtigeren schweren Maschinengewehr und dem dazugehörigen Gerät herumzuschlagen. Ob einmal einer dieser Waffentechniker auf den Gedanken kommt, das Luftkühlsystem wie bei den Maschinenpistolen auch für Maschinengewehre zu verwenden?

Inzwischen sind unsere neuen Unterkünfte fertig geworden – ein Lichtblick in diesem Lagerleben. Nicht daß ich etwas gegen die schmucken neuen Baracken gehabt hätte – andere Einheiten wohnten in ihnen und wären nicht freiwillig ausgezogen, so gemütlich hatten sie sich eingerichtet –, aber 50 Mann in einen Raum gepreßt, zum Wohnen, Diensttun und Schlafen, ist unzumutbar. Unsere Gruppe, bestehend aus zwölf Mann, bekommt ein Vierer- und ein Achterzimmer: wiederum Stockbetten, aber mit neuen Matratzen anstatt der (gar nicht unangenehmen) Strohsäcke, genügend große Tische mit Hockern und für jeden einen Doppelspind. Wir sorgen gleich dafür, daß die nüchterne Einrichtung etwas gemütlicher wird: Blumenschalen auf sauberen, schmucken Tischtüchern, Bilder unserer Heimat an den Wänden und unserer Mädchen in den Spinden lockern die Nüchternheit militärischen Stils auf. An der Wand hängt eine Gitarre, und auf einem noch leeren Spind liegt gar ein herrliches Akkordeon. Es gehört Franz Ungar aus dem steirischen Obdach. Er war zu Hause Forst- und Jagdgehilfe und spricht häufig in fürchterlichstem Jägerlatein von den gefährlichsten Gamsjagden, den kapitalsten Hirschen und den vielen Jägerräuschen – die er sicher noch nie gehabt hat. Sehr zu seinem Ärgernis ist er der Letzte im Glied. An der Spitze steht der lange Schimpfösl, ein grobknochiger und zaundürrer Holzknecht aus Tirol, der – wie wir ihn hänseln – wohl aus lauter Hunger zur SS gegangen ist. Rechts von mir steht dann noch Karl Wohlschlager aus dem Salzburgischen, und nach mir kommen weitere neun Mann, die sich nicht zu nennen lohnt, weil sie lauter unsoldatische Blindgänger sind, wie unser Uscha. (= Unterscharführer) Fett schon wiederholt erklärt hat.

Neben unserer 3. Gruppe gibt es im 1. Zug noch die 2. unter Uscha. Wäschpfennig, um den wir alle die Gruppe beneiden, sowie die 1. Gruppe unter Uscha. Helmut Pandrik. Um den beneiden wir sie gar nicht; ihnen gilt unser ehrliches Bedauern. Aber die Erste ist jedenfalls die beste der Kompanie. Zackig vom Bett bis zum WC, immer auf Vordermann, liegen sie noch im Schlaf mit angelegten Ohren und dem Kinn an der Bind. Trotzdem sind sie arme Schweine, die einem Sadisten ausgeliefert sind. Pandrik ist im Gegenteil zu dem etwas laxen Wäschpfennig und dem manchmal nachsichtigen Führer unserer Gruppe ein Übersoldat. Seine ganze Erscheinung ist ausgesprochen unangenehm. Die leicht aus den Höhlen quellenden Augen, die schmalen Lippen und das Gesicht, über das niemals auch nur ein Lächeln huscht, drücken Härte und absolute Rücksichtslosigkeit, oder besser: Grausamkeit, aus. Ein Menschenschinder aus Freude! Wir alle mögen ihn nicht, und der Mann scheint das zu spüren. Dagegen ist unser Uscha. Fett ein schier harmloser Vorgesetzter, der sich von Zeit zu Zeit anstrengt, den wilden Mann zu spielen. Dann brüllt er ganz fürchterlich durch den Bau, zum Schrecken der anderen Gruppen.

Der Dienst ist streng und kennt keine Rücksichten auf unsere bzw. meine Jugend – oder ist gerade wegen unserer Jugend so hart.

Der Dienstplan von Montag bis Freitag sieht folgendermaßen aus:

05.00

Wecken

05.05–05.30

Frühsport

06.30–07.00

Reinigungsdienst

07.00

Morgenappell, anschließend bis

12.00

Exerzierdienst

13.30–17.00

Gefechts- und Schießausbildung

17.00–18.00

Waffenreinigen oder Putz- und Flickstunde

19.00–20.00

Unterricht (Waffentechnik, Körper- und Gesundheitspflege, nat.-soz. Weltanschauung)

21.00–22.00

Reinigungsdienst (Stuben, Waschraum, WC und Flur)

22.00

Stubenabnahme durch den U.v.D. (Unterführer v. Dienst)

Wenn bis dahin nicht alles vor Sauberkeit blitzt oder einer noch nicht im Bett liegt, gibt es Sondereinlagen im Nachtgewand oder eine Stunde „Maskenball“. Natürlich werden auch die einzelnen Ausbildungsgegenstände untereinander verschoben, sonst wären wir die reinsten Nachmittagskrieger geworden.

Während des Abendunterrichtes haben wir Mühe, nicht einzuschlafen. Wenn dann im Gegenstand „Körper- und Gesundheitspflege“ zum zigstenmal die Themen Kaltwasserfußwaschung, Verhalten im Umgang mit der Weiblichkeit vor dem Kasernentor und die Empfehlung von 14 Blatt Klopapier pro Vorgang an der Reihe sind, rutscht so mancher müde Krieger vom Hocker, was sofort einen Lauf durch den nächtlichen Kiefernwald zur Folge hat.

Samstags ist nach Dienstplan ab 15.00 Uhr dienstfrei, ebenso der ganze Sonntag, ausgenommen die Reinigungsdienste. An Sonn- und Feiertagen müssen wir erst um 7.00 Uhr aus den Betten.

Unser krummnasiger „Spieß“ versteht es jedoch blendend, uns auch an diesen Tagen vollauf zu beschäftigen: Er setzt einfach beim Samstag-Schlußappell um 15.00 Uhr für Montag um 7.00 Uhr Appelle in Waffen, Bekleidung und Ausrüstung sowie eine Stubenabnahme an. Das heißt natürlich, daß wir den restlichen Samstag und den ganzen Sonntag dazu verwenden müssen, den Drillichanzug zu schrubben, Ausrüstungsgegenstände bis in die hintersten Winkel, die Uniformen bis in die engsten Nähte und die Waffen peinlichst genau zu reinigen, den Stubenboden mit Sodalauge und Schrubber zu behandeln und die Fenster zu putzen, um am Montag um 7.00 Uhr für alle Appelle gerüstet zu sein. Unseren „Spieß“, Stabsscharführer Brömmer, wünschen wir mit reinster Seele zum Teufel. Trotz allem: Er ist kein Pandrik! Er weiß vielleicht nur zu gut, wie uns jungen Menschen zumute sein würde, wenn uns Zeit zum Nachdenken und Grübeln bliebe. Kaum sind bei mir die erste und schwerste Zeit der Ausbildung vorbei und die Wochenenden zur teilweise freien Verfügung, ohne jedoch die Kaserne verlassen zu dürfen, setzt furchtbares Heimweh ein. Es ist das Kind in mir, das sich dagegen wehrt, in die Welt der Erwachsenen einzurücken, ihnen bedingungslos ausgeliefert zu sein. Ich träume von unserem Buchenwald, in dem wir jeden Winkel kannten, vom Brunnen unter der mächtigen Linde, wo wir uns abends versammelten, den engen, winkeligen Gassen unserer alten, lieben Stadt und ihren hübschen jungen Mädchen, die ich eben erst mit anderen Augen zu sehen begonnen hatte.

Und ich schied als erster aus dieser freundlichen Atmosphäre. Die Buben meiner Umgebung waren mit wenigen Ausnahmen Arbeiterkinder. Luxus war uns fremd, im Sommer liefen wir barfuß über das heiße Steinpflaster, Wiesen und Felder. Wir stahlen den Bauern die Äpfel von den Bäumen, um sie dann in irgendeinem Versteck zu verzehren, wir fingen mit der Hand die Forellen und Weißfische im Urlbach und brieten sie über der Glut, wir badeten im eisigen Wasser der Ybbs – kurz, wir waren fabelhafte Lausbuben.

Und jetzt? Vorbei alle Kindheit, jäh hineingerissen in die Welt nüchterner Gesetzmäßigkeit.

In diesen Tagen müssen wir mit der Lagerpost unsere Zivilkleidung nach Hause schicken. Ich tue es mit schwerem Herzen, als gelte es, von etwas Altem, Liebgewordenem Abschied zu nehmen. Die Nabelschnur zum zivilen Leben ist endgültig durchtrennt.

Abends sitze ich auf dem Fensterbrett unserer Stube und schaue nach Süden, wo ich die Heimat glaube. Sicher sind die Kastanienbäume im Schillerpark schon abgeblüht. Nun kommt das herrliche Duften in der breiten Lindenallee, wo sich die jungen Pärchen im Dämmern treffen.

Es ist mittlerweile dunkel geworden. Vom Haupttor des Lagers her ertönt der Zapfenstreich. Langsam und, wie mir scheint, schwermütig klingt das dreimalige Trompetensignal und ruft die Soldaten in ihre Kaserne. Es ist etwas Bestimmendes in diesem Hornsignal, als würde es sagen: „Junge, nun laß dein Träumen! Denke gerne an das Gestern – das Leben aber liegt vor dir!“

Was es wohl bringen mag, jenes Leben, auf das ich warte? Es fehlt mir an der Zuversicht, und ich kann nicht einmal sagen, weshalb. Erst vor einigen Tagen schrieb ich meiner Mutter nach Hause: „Sollte es das Schicksal so wollen, daß ich mein Leben nicht wie bisher außerhalb, sondern innerhalb der Mauern des Konzentrationslagers verbringen müßte, ich würde so nicht weiterleben wollen.“ Was war ich doch noch für ein Kind, solche Zeilen zu schreiben! Es wurde uns doch streng untersagt, irgend etwas über das KL zu berichten. Diese Zeilen in den Händen der Postkontrolle könnten schon bedeuten, meine Uniform mit der Häftlingskleidung tauschen zu müssen. Immer wieder stellt sich für mich die Frage nach dem Sinn meines Hierseins – hier, in nächster Nähe des Konzentrationslagers. Mein Wunsch war es, Soldat zur Verteidigung des Reiches zu werden. Dazu habe ich mich der harten Ausbildung an den Waffen gestellt – nicht der Bewachung von Angehaltenen.

Heute ist uns bei der abendlichen Befehlsausgabe verkündet worden, daß unsere Kompanie morgen zur Stellung der Wachen eingeteilt ist. Nun stehen wir vor der Anschlagtafel im Parterre und studieren die Wacheinteilung, die uns vorläufig noch recht wenig sagt. Meinen Namen sehe ich unter „Kasernenwache“. Der Rest der Kompanie hat Wachdienst im Bereich des Konzentrationslagers zu versehen; Wachablösung um 12.00 Uhr.

Am nächsten Vormittag neuerlich eingehender Wachunterricht. Wir werden nochmals über die Pflichten des Wachpostens aufgeklärt. Besonders der KL-Wache wird eingeschärft, die Bestimmungen zu beachten und sich den Häftlingen gegenüber korrekt zu verhalten. Wieder wird uns eingeschärft, keinen Häftling näher als fünf Schritte herankommen zu lassen und sich nicht mit ihnen zu unterhalten, da dies von der Aufmerksamkeit gegenüber den zu Bewachenden ablenken würde. Unaufmerksamkeit bedeute Lebensgefahr. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß ein sehr hoher Anteil Berufsverbrecher im Lager angehalten würde, denen jedes Mittel zur Flucht recht wäre. Jede Wachgruppe bekommt genau ihre Aufgabe geschildert: Die Turmwachen beziehen zu dritt ihre Plätze auf den Wachtürmen. Der jeweils wachhabende Posten steht auf der Rundblickkanzel an Maschinengewehr und Scheinwerfer. Es sind eine Menge Türme zu besetzen. Bei Nacht pendeln noch zusätzliche Posten an der Innenseite der Mauer, durch dichten Drahtverhau zum Lager hin gesichert. Dort verläuft auch parallel zur Mauer ein breiter weißer Streifen auf dem Fußboden. Den Häftlingen wurde erklärt, daß dies für sie der „Todesstreifen“ wäre. Beim Überschreiten dieses Streifens würde auf sie das Feuer eröffnet werden. Wir sind jedoch eindringlich angewiesen worden, das Feuer erst dann zu eröffnen, wenn der Häftling bereits die Mauerkrone erreicht und sein Körpergewicht deutlich nach außen verlagert hat, sodaß er bei Beschuß auf die Außenseite der Mauer fällt. Es wird darauf hingewiesen, daß ein Posten, der voreilig oder leichtfertig schießt, mit größten Schwierigkeiten durch die vernehmende Untersuchungskommission zu rechnen habe. Auf unsere Frage, warum eine solche Regel eingehalten werden muß und nicht schon beim Überwinden des ersten Drahtverhaues geschossen werden kann, erhalten wir zur Antwort: Erst dann, wenn der Häftling auf der Mauerkrone sich nach außen neigt, nimmt das Gericht an, daß die Absicht bestand, das Lager zu verlassen!

Wenn der Posten nervös ist und vorbeischießt, ist er erst recht dran, denn der Wald nimmt den Flüchtenden schützend auf. Auf unseren Einwand, daß beim Schuß auf die Mauerkrone die Posten auf dem Nachbarturm direkt und durch Querschläger der Maschinengewehrgarbe gefährdet sind, wird einfach auf die bestehende Anordnung verwiesen. Aha! Auch bei den „Preißn“: „BEfehl ist BEfehl!“ Für die außerhalb des Lagers arbeitenden Häftlinge sind Wachen für die Postenkette zu stellen. Diese umgibt im weiten Bogen den jeweiligen Arbeitsplatz und schirmt ihn ab. Weiters sind noch mehrere Begleitposten für kleinere und größere Arbeitskommandos bestimmt, die im Kasernenbereich ihre Arbeit verrichten. Darüber hinaus sind noch die „Läufer“ zu stellen, die jedes in das Lager einfahrende Lieferfahrzeug und dessen Fahrer begleiten und überwachen.

Wir, die Kasernenwache, üben nochmals das Ritual der Wachablösung: Hornsignal oder Trommelwirbel, die Hissung oder Niederholung der Flaggen.

Nach dem Mittagessen ist es dann soweit. Die Kompanie tritt vor der Unterkunft an, scharfe Munition wird ausgegeben, und ich halte zum erstenmal die todbringenden Patronen zu einem eventuellen Einsatz gegen Menschen in der Hand. Die Lagerwache marschiert ab zum Kasernentor. Interessierte Zuschauer beobachten die Wachablösung. Ich habe die zweite Wache und stehe somit von 14–16, von 20–22, von 2–4 und von 8–10 Uhr auf meinem Posten. Jeder das Lager Betretende hat sich auszuweisen. Besucher bekommen einen Begleitposten mit, jene, die das Lager verlassen, haben einen Urlaubsschein vorzuweisen. Wer ohne Nachturlaubsschein nach dem Zapfenstreich eintrifft, wird an die Kompanie gemeldet.

Abends Antreten der Wache vor dem Fahnenmasten unter präsentiertem Gewehr: „Holt nieder Flagge!“ und am Morgen das „Hißt Flagge!“

Um punkt 12 Uhr werden wir von der neuen Wache abgelöst und marschieren zur Unterkunft zurück. Wir hoffen auf einen dienstfreien Nachmittag, statt dessen folgt Unterricht am schweren Maschinengewehr und im Gebrauch der Gasmaske, die in absehbarer Zeit zu unserer ständigen Ausrüstung gehören wird. Während einer Pause hauen wir uns ins Heidekraut und unterhalten uns über unsere erste Wache. Ich frage einen von der KL-Wache, wie es auf Postenkette bei den Häftlingen war. Er sagt zunächst gar nichts und blickt weg. „Wart’s ab, dann siagst es selber!“ Mehr ist nicht aus ihm herauszubringen. Er macht’s halt spannend, denke ich, und lasse ihn in Ruhe.

Wenige Tage später sind wir dran: Wachdienst am KL. Unser Trupp von etwa 50 Mann ist um 12 Uhr zu dem einige Kilometer außerhalb des Lagers im Aufbau begriffenen Klinkerwerk marschiert und hat dort um diese Großbaustelle eine Postenkette gebildet. Nun stehe ich unter den schütteren Kiefern, die Sonne sengt mit ihrer sommerlichen Kraft vom Himmel. Es ist ganz vergeblich, den kümmerlichen Schatten der Bäume aufzusuchen. Schon in Kürze weiß ich, daß es ein Glücksfall sein kann, einen günstigen Platz zu bekommen. Die „alten Hasen“ zählen sich schon vorher die besten Plätze aus und versuchen schon vor dem Aufziehen der Postenkette den richtigen Platz in der Reihung einzunehmen, damit sie dann – ihrer Berechnung gemäß – auf dem begehrten Platz landen. Als solche gelten gut getarnte Plätze, an denen man nicht zu stark der Sicht der kontrollierenden Vorgesetzten ausgesetzt ist und eventuell auch schnell einmal austreten kann, ohne wegen jeder kleinen Entwässerung nach Ablösung brüllen zu müssen. Weiters sind noch Standorte hoch im Kurs, an denen Kurzweil verbürgt ist: zum Beispiel Plätze mit lebhaftem Verkehr, etwa in der Nähe eines Weges oder an einem Schiffahrtskanal. Gerne werden auch die Begleitungen kleinerer Arbeitskommandos auf abseits gelegenen Plätzen übernommen. Dort kann man es sich so einrichten, daß die Kontrollierenden schon auf einige hundert Meter beim Herannahen gesehen werden, und kann sich danach verhalten.

Es ist anstrengend, bei jedem Wetter – bei glühender Hitze wie auch im strömenden Regen – einen halben Tag lang auf einem Platz zu stehen, sich dabei zur eigenen Unterhaltung vorzusagen: „Dem Posten ist – wenn nicht ausdrücklich anders befohlen – verboten: sich zu setzen, hinzulegen oder anzulehnen, zu essen, zu trinken, zu schlafen, zu rauchen, sich zu unterhalten, außer wenn er dienstliche Anweisungen zu geben hat, Geschenke anzunehmen und den Postenbereich vor Ablösung zu verlassen.“

Bis zum nächsten Posten in der Kette sind es heute etwa 80 Meter. Links steht der Gschwandtner Rudi und rechts der Siegfried, beide aus Tirol. Siegfried ist der älteste unter uns und hat deshalb schon gefestigtere Ansichten. Menschen seines Typs zu „neuen Persönlichkeiten“ zu erziehen, wie man es beabsichtigt, wird nicht gelingen, wenn der Erziehende selbst noch nicht zu eigener Festigkeit gelangt ist.

Wir drei haben vereinbart, uns jeweils einen dürren Ast zu richten, den wir beim Ansichtigwerden eines Kontrollierenden krachend zertreten würden, um uns gegenseitig zu warnen. Das hatten wir von den Alten übernommen, die sich auch mit Pfiffen, Händeklatschen oder überlauten Meldungen wie etwa: „Posten 15 keine besonderen Vorkommnisse!“ warnten.

Links, dem Rudi, müßte heute das Hirn in der Sonne kochen. Er hat einen miserablen Platz erwischt. Kein Baum, kein Strauch und von allen Seiten eingesehen, nur den glühenden Sand unter den schweren „Moortretern“.

Es wird allmählich etwas lebendiger in unserem Abschnitt. Ein größerer Trupp Häftlinge hat sich meinem Postenbereich genähert und beginnt in geringer Entfernung Kiefern zu fällen, zu entasten und die unzerteilten Stämme wegzutragen. Zu diesem Zweck stellen sie sich links und rechts neben dem Baumstamm auf, stecken abgehauene Äste unter dem Stamm durch und tragen unter den anfeuernden Rufen ihrer Kapos das wegen seiner Frische sehr schwere Holz zum Sammelplatz.

Unter den Arbeitenden fällt mir bald ein alter, kleiner und durch die Strapazen schon sehr geschwächter Häftling mit rotem Dreieck über der Brust auf. Sein Partner beim Tragen ist im Vergleich zu ihm ein Hüne. Auch ist er ein Praktiker der Arbeit, im gleichen Maß, wie der Alte in diesen Belangen unerfahren zu sein scheint. Für den Riesen und den Kapo ist es ein Spaß, ihn „fertigzumachen“. Dabei blicken sie noch besonders auffällig zu mir, als ob sie wohlgefälliges Lob erwarteten. Immer hat der Große den langen Teil des Astes in seinen Fäusten und trabt unbelastet neben dem Stamm einher, während der Alte beim Tragen den Stamm neben seinen Händen hat und ein ums andere Mal hinfällt. Als er wieder stolpert, hält er sich gerade noch mit beiden Händen am Stamm fest, um nicht unter die Schuhe der Nachfolgenden zu geraten. Da zischt der Schlag des Kapos auf die Hände des Gestürzten, daß er wortlos unter den Stamm rollt und zwangsläufig von den Mithäftlingen getreten wird. Als er sich trotz des Geschreies des Kapos nicht erhebt, holt dieser mit seinem Föhrenknüppel noch einmal weit aus und läßt ihn mehrmals auf den Liegenden niedersausen.

Jetzt ist es mit meiner Beherrschung vorbei. Scheiße auf alle Vorschriften! Dieser Bastard macht den Alten tot, um – wie es den Anschein hat – mir zu imponieren. Mein Schrei läßt den Schinder aufschauen: „Posten?“ Pflichteifrig reißt er die Mütze vom Kopf. – „Her zu mir!“ Er galoppiert an wie ein Rekrut. Ich nehme das Gewehr von der Schulter und bringe es in Hüftanschlag: „Deine Nummer! So, und nun tragt den Alten in den Schatten, und wenn ich noch ein einziges Mal feststelle, daß du mit Absicht eine Arbeitskraft kaputtmachst, bringe ich dich zur Meldung, und du bist Kapo gewesen!“

Am Zusammenzucken des Berufsverbrechers erkenne ich, daß ich den richtigen Ton getroffen habe. Obwohl ich kein Recht habe, in einem solchen Fall einzuschreiten – zumindest gibt es keine Vorschrift dafür –, habe ich eine herrliche Rechtfertigung, falls der Kapo auf den Gedanken kommen sollte, den Spieß umzudrehen. „Arbeitssabotage!“ – dieses Wort hatte Gewicht.

Was hatte mich an dem Vorfall eigentlich so getroffen? Daß der geschwächte Häftling von dem viehischen Berufsverbrecher niedergeschlagen worden war? Das allein war es nicht. Es waren die Anerkennung und Ermunterung heischenden Blicke dieses Kriminellen, die mich erschütterten. Wo standen wir eigentlich? Wo stand ich? Wie war so etwas möglich geworden? Wieso kamen die „Politischen“ unter das Kommando der Berufsverbrecher?

Ich denke noch lange darüber nach und komme zu dem Schluß: Die politischen Häftlinge gehören ins Konzentrationslager, denn sie müssen als mögliche Unruhestifter und Saboteure am Aufbau des Reiches bis auf weiteres angehalten werden. Der erreichte Erfolg im nationalen Sozialismus wird sie überzeugen und eine spätere Anhaltung überflüssig werden lassen.

Alle anderen jedoch – insbesondere die Kriminellen – gehören nicht ins Konzentrationslager, sondern in für sie geschaffene Arbeitslager. Sie mit Menschen, die nur andere politische Ansichten vertreten, zusammenzusperren und sie ihnen überzuordnen, degradiert die politisch Andersdenkenden auf das schwerste. Eine Einstellung, die ich nicht mehr ändern würde.

Der Nachmittag vergeht in glühender Hitze ohne weitere Besonderheiten. Auf einer anderen Arbeitsstelle, in der Nähe des Kanals, ereignet sich dagegen ein gräßlicher Vorfall. Ein Häftling mit braunem Dreieck über der Brust nähert sich im Wald dem Posten. Die Hitze mußte diesen unaufmerksam gemacht haben. Auf jeden Fall gelang es dem Angehaltenen – einem Zigeuner –, im Gespräch näher an den Posten heranzukommen, um dann in einem Satz auf ihn zuzuspringen und ihm mit einem einzigen Hieb seines Spatens den Schädel zu spalten. Der etwa 60 Meter abseits stehende Nachbarposten hatte die Annäherung des Häftlings mißtrauisch beobachtet. Er konnte zwar den Überfall nicht mehr verhindern, aber sein Schuß riß den Flüchtenden zu Boden. Der getötete Posten hatte für kurze Zeit vergessen, daß sich hier zwei fremde Welten gegenüberstanden.

Als um 5 Uhr nachmittags die Postenkette eingezogen wird, macht der Vorfall schon die Runde durch die Wachmannschaft. Die Stimmung wird sofort angespannt.

Unsere letzte Aufgabe ist es jeweils, die zum Lager zurückmarschierenden Häftlinge zu eskortieren. Zu diesem Zweck bilden wir beiderseits der von Marschkolonnen gefüllten Straße eine lockere Postenkette mit geringem Abstand zu den Häftlingen. Der Karabiner liegt schußbereit auf einer Patronentasche. Während des Passierens von Brücken müssen wir diese Engstellen in Tuchfühlung mit den zu Bewachenden überqueren. Es wäre ein leichtes für sie, uns in solchen Augenblicken, trotz aller Abwehrbereitschaft, zu überwältigen und zu entwaffnen. Wenn es auch den MP-Schützen gelingen würde, sich für kurze Zeit zu wehren, so wäre die Massenflucht, wenn geplant, keinesfalls zu verhindern. Trotzdem würde es kaum ein Entrinnen geben. Spätere Erfahrungen sollten dies ganz deutlich zeigen.

Über der Marschkolonne schwebt eine hellbraune Staubwolke, die sich in eine schwarzgraue verwandelt, als sie sich dem KL nähert. Hier im Lagerbereich ist die Straße teilweise mit schwarzer Schlacke belegt. So gut es uns Posten möglich ist, meiden wir den Schlackenstaub und den Gestank der Ausdünstungen der Häftlinge. Sie halten während des Marsches gute Disziplin. Die Fünferreihen sind wie mit dem Lineal gezogen. Vor dem Haupttor des Lagers Sachsenhausen schwenkt die Kolonne rechts ein und passiert die am Tor stehende Wache. Der in der ersten Reihe marschierende Kapo befiehlt: „Mützen – ab!“ und meldet seine Abteilung nach Art und Stärke dem Diensthabenden der KL-Kommandantur. Während des Durchmarsches werden die Häftlinge gezählt und nehmen danach auf dem Appellplatz innerhalb des für sie bestimmten Geviertes Aufstellung, während wir Begleitposten das Lager nicht betreten und uns zum Abmarsch sammeln. Erst wenn sämtliche Kommandos vollzählig im Lager eingerückt sind, ertönt das Hornsignal, das die Begleitkommandos in die Kasernen entläßt.

Aber immer noch hören wir: „Klinkerwerk, Erdbewegung, 94 Häftlinge!“ Im Hinsehen kann ich das Einrücken der vor Wagen gespannten Häftlinge beobachten. Auch hier verrichten Menschen die Arbeit von Tieren.

„SS-Lager, Küchenkommando, 14 Häftlinge!“ 14 wohlgenährte, von keinerlei Strapazen gezeichnete Häftlinge marschieren ein. „SS-Lager, Exerzierplatz- und Straßenbau, 108 Häftlinge!“ Diese Männer sind es, die wir als die ersten KL-Häftlinge gesehen haben. Der Schweiß hat breite Furchen in ihre nahezu kohlschwarzen Gesichter gezogen. Die Lungen voller Kohlenstaub, die Herzen voll Resignation und verständlichen Hasses, schleppen sie sich nach diesem brandheißen Tag an uns vorbei.

Als lange danach die letzte Kolonne das Tor passiert hat, tritt die gesamte Wachmannschaft des heutigen Tages vor dem Haupttor an und verharrt dort, bis im KL der Zählappell beendet ist. Endlich bestätigt das erwartete Hornsignal das vollständige Eintreffen sämtlicher Häftlinge. Erst jetzt, nach dem weithin hörbaren Hornruf, wird die Postenkette, welche rings um die Arbeitsplätze des SS-Lagers aufgestellt war, eingezogen, während wir zu den Kasernen abmarschieren.

„Gewehre, Maschinenpistolen und Pistolen entladen!“ Die Munition wird auf Vollständigkeit geprüft und eingesammelt, die Wachmannschaft kann in die Unterkünfte abtreten. Nach dem alltäglichen Waffenreinigen ist der Dienst dieses Tages zu Ende.

Nach unserem einfachen Abendessen sitzen wir in Trainingsanzügen auf den Kiefernbänken vor der Unterkunft und besprechen den Fall des Tages: den Überfall auf den Wachposten durch den Zigeuner. Jeder versucht, auf seine Art über das Geschehen hinwegzukommen und sich mit der Tatsache abzufinden, daß er – wenn auch gegen seinen Willen – künftig einen Platz einzunehmen hätte, auf dem er nie zu stehen beabsichtigt hatte. Freiheit war das Ziel der einen und Leben das Recht der anderen.

Das Recht! Darüber denke ich noch lange nach. Recht hat immer der Stärkere! Wo Stärke ist, ist Macht, und die Mächtigen bilden sich das Recht nach ihrem Geschmack.

Heute war der Fall ja klar. Der Zigeuner hatte alles eingesetzt, um seine Freiheit wiederzuerlangen, der Posten schoß. Ihn brauchte, da er Zeuge des Angriffes war, keine Reue zu plagen. Aber was tun, wenn z. B. so ein verzweifelter Häftling stur durch die Postenkette geht, ohne die Haltrufe des Postens zu beachten? Ganz langsam, Schritt vor Schritt. Keine Gewalt, kein Hassen, nur das leise: „Posten, bitte erschießen Sie mich!“ So ist es bereits einmal geschehen! Der junge Soldat war alles andere als ein Rohling. Er beschwor den Alten, doch umzukehren, und verließ unerlaubt den Postenbereich, um ihm ein Stück nachzugehen. Doch der setzte unbeirrt seinen Weg in die Freiheit fort, bis er im erlösenden Schuß zwischen den Bäumen zusammenbrach. Er war nun „frei“, der Posten auf Lebenszeit der Gefangene seines Gewissens. Befreie sich einer von dem Gedanken, einen wehrlosen alten Mann erschossen zu haben!

Nun habe ich auch das hinter mir: den ersten Ausgang unter den Fittichen des uns ausbildenden Unterführers, den ersten 10-km-Lauf meines Lebens und das erste Gefechtsschießen.

Während sich vom ersten Ereignis noch sagen ließe, daß ich eine leidlich gute Figur in der schwarzen Uniform machte und eingedenk der steten Ermahnungen unserer hosentragenden „Gouvernante“ brav auf das Ansehen unserer Truppe bedacht war, muß leider auch gesagt werden, daß ich ein ganz miserabler Langstreckenläufer und ein nur mittelmäßiger Gewehrschütze war. Während alle Kameraden das Sportabzeichen fast spielend schafften, konnte ich die zehn Kilometer nicht in der erforderlichen Zeit zurücklegen. Ich dürfte wohl der schlechteste Langstreckenläufer des Regiments sein. Dagegen stellte sich heraus, daß ich bei Schießbewerben mit dem Maschinengewehr eine Leuchte der Kompanie geworden war. Dabei kam es nicht so sehr auf die Präzision des einzelnen Schusses an als vielmehr auf die Fähigkeit, die ins Ziel jagende Garbe möglichst eng zusammenzuhalten. Durch ständige Übungen, die ich sogar auf die dienstfreie Zeit ausdehnte, hatte ich in der Handhabung dieser Waffe besondere Fertigkeiten erlangt. Ich beherrschte den Lauf-, Schloß- und Zuführerwechsel in phantastisch kurzen Zeiten mit verbundenen Augen und schoß aus jeder Lage meine Feuerstöße auf die Kopf-, Brust- und Mannscheiben. Das MG-Schießen war mir mit Förderung meines Kompaniechefs Hauptsturmführer Zollhöfer zum Sport geworden, und es gelang mir, für die Kompanie bei Bewerben Preise und Anerkennungen herauszuschießen.

Nach einigen 30-km-Märschen und einem über 60 km – nach letzterem wurden wir mit „wasserbeblasten“ Gehwerkzeugen unter Marschmusik-Begleitung in die Garnison „eingeschleppt“ – geht es im August auf Manöver an die Ostseeküste. Der Transportzug bringt uns bis Usedom, von dort aus machen wir jungen Krieger die Gegend um das Kleine und Große Haff unsicher. Zeltlager wechseln mit Privateinquartierungen bei Menschen, die uns stets freundlich aufnehmen. Privatquartieren sehen wir stets mit großer Spannung entgegen. Jeder hofft, daß die Quartiersleute neben angenehmer Unterkunft auch über eine hübsche Maid verfügen würden. Allzuhäufig kommt solches nicht vor, denn Inhaber derart begehrter Geschöpfe pflegen mit der Vergabe von Betten an junge Wehrmänner sorglich zu geizen. Es hilft ihnen aber dann nichts, wenn der Nachbar Soldaten ins Haus nimmt. Ein Weg findet sich immer!

In diesen letzten Wochen lernen wir erneut, uns mit der Natur und deren Einwirkungen auf das Leben der Soldaten abzufinden. Die Sonne sengt in diesen Hochsommertagen vom Himmel, dörrt uns die Haut und die Kehlen aus, und der Sturm peitscht von See her mit Wucht den Regen durch die Feldanzüge. Gelegentlich reißt er uns bei Nacht die Zelte samt den Decken von den müden Leibern. In vollkommener Dunkelheit versuchen wir auf Blasenfüßen, dem Regensturm seine Beute wieder abzujagen.

Während der auf Tage ausgedehnten Märsche stellen in den mondänen Seebädern freundliche Urlaubsgäste Eimer mit Limonade und gewässertem Wein an den Straßenrand, damit wir im Vorbeikommen unsere Feldflaschen füllen können. Trotz der Schinderei in dieser Hitze danken wir es ihnen im Weitermarschieren mit einem Soldatenlied. Und keiner merkt, daß unsere Socken von Blut und Wasser auf die Sohlen geklebt sind, daß uns der „Wolf“ in den Hintern gebissen hat und unsere Gelenke voll Reibsand sind. Es sind verdammt hübsche Mädchen unter den uns bestaunenden Feriengästen. Was soll da ein Soldat mit Hämorrhoiden in der Hose? Einfach lächerlich! Trotz aller Plage, es sind schöne, erinnerungswerte Tage. Nach zwei Wochen dauernden Gefechtsübungen und Märschen verladen wir in Wolgast. Unser erstes Manöver ist beendet.

„Zu Hause“ wieder Exerzieren auf dem Schlackenplatz und Gefechtsdienst in den Sand- und Heidekuhlen, die wir schon im Traum zu finden imstande sind, und natürlich KL-Wache, damit uns nur ja nichts verlorengeht. Nach und nach lerne ich sämtliche Variationen in diesem Dienst kennen. Ich stehe bei Nacht auf den Türmen über dem hell ausgestrahlten Konzentrationslager, ich gehe in der Nacht Streife innerhalb der KL-Mauer entlang, ich bin Läuferposten am Haupttor, und ich begleite kleinere Häftlingskommandos allein zu ihren Arbeitsplätzen in den Wald und in die unterirdischen Kanal- und Heizanlagen des SS-Lagers. Obwohl ich bei meinen Begleitaufgaben jederzeit auf der Hut und abwehrbereit bin, ist mir trotzdem klar, daß ich in vielen Situationen den Häftlingen total ausgeliefert bin. Was heißt schon „Sicherheitsabstand“ in einem schliefengen Kabel- oder Kanalschacht mitten unter Häftlingen? Trotzdem fühle ich mich einigermaßen sicher. Derartige Kommandos werden von professionellen Bibelforschern und „Politischen“ gebildet.

Eine Zeitlang gelingt es mir durch geschickte Einteilung, immer das gleiche Kommando zur Begleitung zu bekommen. Es ist ein Waldkommando, das aus etwa acht Mann mittleren und reiferen Alters zusammengesetzt ist, durchwegs politische Häftlinge. Obwohl streng verboten, unterhalte ich mich des öfteren mit ihnen, weil mich ihr bisheriges Leben interessiert und ich auch den Grund ihrer Anhaltung wissen möchte. Ich kann feststellen, daß sich hier durch Zufall oder Absicht ein kleiner Verein von Intellektuellen zusammengefunden hat. Der Ton ist in ihrem „Club“ sehr gemessen, und sie haben ein gutes kameradschaftliches Verhältnis untereinander. Allmählich lerne ich sie kennen und weiß, was sie ins Lager gebracht hat: Sie haben ihre politischen Ansichten offen vertreten. Das die Häftlinge erniedrigende „Du“ will mir, diesen gesetzten Professoren und Doktoren gegenüber, nicht über die Lippen. Wir diskutieren oft über Politik, und ich versuche, ihnen – die sie „ungläubig“ sind – klarzumachen, daß ihre Anhaltung sicherlich nur eine zeitlich beschränkte sein würde. Eben nur so lange, bis der Aufbau des neuen Reiches gefestigt und damit der Beweis für die Richtigkeit der nationalsozialistischen Idee erbracht wäre. Sicher – so hoffe ich ernstlich – würden auch sie sich einmal zur neuen politischen Linie aus Überzeugung bekennen. Mit dem Voranschreiten der Arbeit geht leider unser „Wächter-Bewachten-Verhältnis“ zu Ende. Eines Tages erscheint das Kommando nicht mehr am Haupttor. Vielleicht wurden sie entlassen, oder sie gingen in einem der Großkommandos auf.

An einem frühen Herbsttag – wir schreiben immer noch 1938 – werden wir überraschend mit der Bahn nach Zossen, auf einen südlich von Berlin gelegenen riesigen Truppenübungsplatz, gebracht. Im Zusammenwirken mit Heereseinheiten werden Angriffsübungen unter scharfem Schuß geübt. Ich verfluche das „leichte“ MG zum dreitausendsten Mal, wenn ich diese Feuerspritze mit dem brodelnden Kühlwasser durch die Truppenübungsplatz-Mondlandschaft schleppe. Halsbinde, Brustbeutel und lMG formieren sich unter fürchterlichen Verwünschungen zur glorreichen Dreieinigkeit.

Während einer Übung bekomme ich durch die Unaufmerksamkeit eines Kameraden Flammenwerferöl ins schweißnasse Gesicht. Die Folge ist ein sich rasch ausbreitender Hautausschlag. Ich werde in das Lazarett Lichterfelde-West eingeliefert und in ein Krankenzimmer gelegt, in dem sich drei Unterführer ihre Kavaliersleiden behandeln lassen.

Während ich täglich eine Salbenauflage bekomme, begeben sich meine Zimmergenossen einmal am Tag zur Abstrichprobe: zweimal negativ, einmal positiv, also das Ganze noch einmal von vorne!

Nach wenigen Tagen kann ich wieder zur Truppe entlassen und vom Truppenarzt weiterbehandelt werden. Schön bin ich in dieser Zeit als „Gesalbter“ nicht. Schimpfösl beschwert sich, daß ihm beim Morgenappell im Moment der Blickwendung meine Salbe um die Ohren fliegt. Ich bin vom Außendienst befreit und habe „Schonung“. So schrubbe ich also „leise weinend“ den Fußboden der Stube, den Flur und das Klo, sammle Unrat um das Unterkunftsgebäude auf und putze dem „Spieß“ die Stiefel. Der Tag ist mit derlei heroischer Beschäftigung vollauf ausgefüllt. Es ist nicht zu fassen, wie viele Stufen des Soldatenlebens zu durchlaufen sind, bis man endlich General ist. Die „neue Persönlichkeit“ ist bei mir sichtlich im Wachsen begriffen.