9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

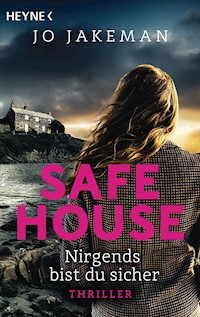

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Nicht alle verdienen eine zweite Chance

Endlich kann Charlie Miller die dunklen Schatten der Vergangenheit hinter sich lassen. In einem abgelegenen Häuschen in Cornwall, mit einem neuen Namen, einer neuen Identität. Hier weiß keiner von der schlimmen Tat, die sie vor zwei Jahren begangen hat. Doch kaum scheint ein Leben in Ruhe und Frieden in greifbarer Nähe, geschieht ein grausames Verbrechen. Charlie weiß: Jemand ist ihr auf der Spur. Jemand, der auf Rache sinnt für das, was sie getan hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 445

Ähnliche

Das Buch

Als zwei Polizisten vor ihrer Tür stehen und behaupten, ihr Freund Lee stehe unter Mordverdacht, kann Steffi es nicht glauben. Ohne zu zögern, liefert sie ihm ein wasserdichtes Alibi, überzeugt, dass die Ermittler auf der falschen Spur sind. Doch damit begeht sie einen schrecklichen Fehler …

Zwei Jahre später: Steffi gibt es nicht mehr. Sie nennt sich nun Charlie, ihre Vergangenheit hat sie hinter sich gelassen, an der abgeschiedenen Küste Cornwalls neu angefangen. Zu ihren Mitmenschen bleibt sie distanziert, sie misstraut jedem. Niemand darf erfahren, wer sie wirklich ist. Denn jemand hat Rache geschworen und wird nicht eher ruhen, bis Charlie für ihre Taten bezahlt. Als ihre Nachbarin spurlos verschwindet, weiß Charlie: Das Schlimmste steht ihr noch bevor. Und es wird Zeit, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

Die Autorin

Jo Jakeman wurde auf Zypern geboren und arbeitete lange in London, bevor sie mit ihrem Mann und ihren Zwillingsjungs aufs Land zog. 2016 gewann sie den Friday-Night-Live-Wettbewerb des York Festival of Writing. »Safe House« ist ihr erster Thriller bei Heyne.

JO JAKEMAN

SAFE

HOUSE

Nirgends

bist du sicher

THRILLER

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Die Originalausgabe SAFEHOUSE

erschien erstmals 2019 bei Harvill Secker, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe 01/2022

Copyright © 2019 by Jo Jakeman

Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Thomas Brill

Umschlaggestaltung: zero-media.net

unter Verwendung von FinePic®, München

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-26556-4V001

www.heyne.de

Für Danny und Alex.

Mein Herz. Mein Zuhause.

PROLOG

Verhörraum 3

Mittwoch, 28. November 2018, 10:18 Uhr

Conor Fletcher knallt die Handfläche auf den Tisch und sagt: »Ich wusste, dass so was passieren würde!«

DC Naz Apkarian gähnt hinter vorgehaltener Hand. Die lange Nacht hat ihre Spuren hinterlassen.

»Ach? Vielleicht kann ich mir irgendwann mal Ihre Kristallkugel ausborgen, Mr. Fletcher.«

Conor schüttelt den Kopf. »Witzig«, entgegnet er höhnisch. »Aber Ihre Inkompetenz hat eine Frau das Leben gekostet.«

Er schaut zur Tür. Naz sieht ihm an, dass er es kaum erwarten kann, hier rauszukommen. Geht mir genauso, denkt sie. Fletcher ist nicht festgenommen worden. Er kann jederzeit gehen, aber offenbar er will genauso dringend wie Naz begreifen, was passiert ist.

Ihr Partner, DC Angus Harper, sitzt schweigend dabei. Seine Erscheinung ist imposant. Er spricht nicht viel, doch seine pure Anwesenheit genügt, um Leute zum Schweigen zu bringen. Oder zum Reden. Er verschränkt die Arme und weiß genau, dass sich der Stoff seines Hemdes über dem Bizeps spannt.

»Dann mal weiter«, sagt Naz. »Ich bin ganz Ohr. Warum erzählen Sie uns nicht, was wir falsch verstanden haben?«

Conor funkelt sie an. Seine kalten blauen Augen stehen zu eng beisammen. Naz verspürt eine instinktive Abneigung. Sie wird nicht gern kritisiert, vor allem nicht vor der ersten Koffeindosis des Tages. Er ist nicht wirklich wütend, sondern hat auf Abwehr geschaltet. In ihrem Job ist es wichtig, den Unterschied zu erkennen.

»Ich denke, Sie wissen es selbst«, sagt Conor.

»Ich denke nicht.« Naz wendet sich ihrem Kollegen zu: »Wie sieht’s bei dir aus, Harper? Hast du eine Ahnung, wovon er redet?«

Ohne den Blick von Conor zu lösen, schüttelt Harper den Kopf. »Auf keinen Fall.«

»Also nicht. Sehen Sie?«, sagt Naz. »Wir sind ahnungslos, Mr. Fletcher. Sie würden uns einen großen Gefallen tun, wenn Sie Ihre Gedanken mit uns teilen. Wir versuchen bloß zu verstehen, was passiert ist. Und Sie scheinen die Antwort zu kennen.«

Sie wartet.

Naz weiß, dass Conor Fletcher eine Menge zu sagen hat. Sie sieht es am Zucken seiner Wange und der Anspannung seiner Kiefermuskulatur. Ihm liegen Worte auf der Zunge, die nur allzu gern Gehör finden wollen.

»Sie hat versucht, Sie zu warnen«, sagt er schließlich. »Sie hätten wissen müssen, dass jemand nach ihr suchen würde. Sie hat gesagt, sie ist nicht sicher, aber Sie wollten nichts davon hören, stimmt’s? Sie hätten mehr tun müssen, um ihr zu helfen.«

»Wenn Sie wussten, dass sie in Gefahr war, Mr. Fletcher, stellt sich doch unwillkürlich die Frage, warum Sie selbst nichts unternommen haben.«

»Versuchen Sie nicht, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich habe getan, was ich konnte. Können Sie das ehrlich von sich behaupten?«

»Wollen Sie damit sagen, dass es unausweichlich war?«, fragt Naz.

Conor verschränkt die Arme und lacht, obwohl seine Stimme völlig humorlos klingt. »Die einzige Frage war doch, wer sie als Erster finden würde.«

1

Charlie Miller

Freitag, 5. Oktober 2018

Charlies neues Leben begann am heutigen Tag. Zum Glück trauerte sie ihrem alten nicht besonders hinterher.

Eine Hand am Steuer und ein Auge auf die Straße gerichtet, betrachtete sie sich im Rückspiegel und erkannte sich selbst kaum wieder. Die dunkleren Haare erwischten sie immer noch auf dem falschen Fuß. An den Spitzen, dort, wo die Tube »Schokoladenbraun« aus dem Supermarkt den Kampf gegen das Blond verloren hatte, waren sie beinahe rötlich.

Sie konzentrierte sich wieder auf die leere Fahrbahn, die ihr viel zu schmal vorkam und die noch nass vom nächtlichen Regen war. In den Pfützen spiegelte sich das Blau des Himmels, als wäre es geradewegs von oben heruntergefallen. Charlie hatte den würzigen Duft einer von Regen gereinigten Welt vermisst. Es war der Geruch von Neuanfängen.

In ihren Eingeweiden kämpften Angst und freudige Erregung um die Vorherrschaft. Der vorsichtige Teil in ihr – der ziemlich stark war und sich normalerweise durchsetzte – spielte mit dem Gedanken, das Auto zu wenden und umzukehren. Aber dort, wo sie herkam, gab es nichts, das auf sie wartete. Ihr altes Leben existierte nicht mehr.

Charlies neues Leben könnte so … nun ja, es könnte so sicher sein.

Ihre Mum hatte ihr immer vorgeworfen, »auf Nummer sicher« zu gehen, als wäre Sicherheit etwas, worum man lieber einen Bogen machen sollte. Sie hatte auch nie verstanden, warum Charlie sich nicht auf einen besseren Job bewarb – aber wer brauchte schon die zusätzliche Verantwortung und all den Papierkram? Und natürlich ging sie niemals Risiken ein. Wie dumm musste man sein, um sich wissentlich Gefahren auszusetzen? Ihre Mum hatte gesagt, Charlie klebe am Vertrauten, und da konnte Charlie ihr kaum widersprechen. Bis vorgestern hatte sie dieselbe Frisur getragen wie schon als Zwölfjährige.

Sicher. Ja, Charlie betrieb das Auf-Nummer-sicher-Gehen auf einem fast schon professionellen Level. Und bis vor zwei Jahren war sie der Meinung gewesen, es ziemlich gut hinzukriegen.

Die Straße führte am Ufer eines Flusses entlang, der ein gutes Stück weiter in das glitzernde Meer mündete. Sie erinnerte sich an Familienurlaube, wo sie eine gefühlte Ewigkeit im Auto verbrachten, bis sie irgendwann hinter der Kopfstütze ihrer Mutter brüllte: »Ich sehe das Meer!« Als verdiente sie einen Preis dafür, es als Erste entdeckt zu haben. Jetzt hatte sie keine Familie mehr und auch niemanden, der sie auf der Fahrt begleitete. Komisch, wie viel sich in so kurzer Zeit verändern konnte.

Die Buttery lag auf der anderen Seite des Flusses. Der Name ließ sie an dicke Steinwände und gemütliche Kaminfeuer denken. An altmodischen Charme und schwere Holztüren. Wenn sie sich schon keinen Wassergraben mit Zugbrücke leisten konnte, war ein Cottage an der Sturm und Gezeiten ausgesetzten Küste Cornwalls zumindest die zweitbeste Art, sich die Welt vom Leib zu halten.

Die automatisierte Frauenstimme ihres Handys sagte Biegen Sie bei der ersten Möglichkeit links ab, doch da war nur eine Kurve, in der mehrere Zentimeter tief das Wasser stand, ehe die Fahrbahn wieder anstieg. Fast rechnete sie damit, wie ein Stöckchen im Wasser davongetrieben zu werden. Als sie sich schließlich dem Ortsschild von Penderrion näherte, erklärte das Handy, sie hätte das Ziel erreicht.

Die Häuser hier wirkten gepflegt und teuer. Sie standen ein Stück abseits der schmalen Straßen mit Rasenflächen, auf denen man an warmen Abenden gemütlich einen Gin Tonic trinken und Krocket spielen konnte. Diese Art Häuser standen für ein Leben, an dem Charlie niemals teilhaben würde.

Die Straße wurde zusehends schmaler, und Charlie drosselte das Tempo. Die hübschen Rasenflächen verschwanden, an ihre Stelle traten Baumreihen und unbeschnittene Hecken. Sie warf einen Blick in den Rückspiegel. Hatte sie das Haus übersehen? War sie zu weit gefahren? Dann aber entdeckte sie unter einer dichten Gruppe von Bäumen, die sich im Wind bogen, das Schild mit der Aufschrift Versteigert. Direkt hinter dem Schild bog sie in eine Zufahrt, die auf beiden Seiten von dichtem Brombeergestrüpp überwuchert war – dem Stacheldraht der Natur – und sie mit Betreten verboten begrüßte. Als sie die Fahrt vorsichtig fortsetzte, schoss ein Kaninchen aus dem Unterholz, das es sich offenbar nicht nehmen lassen wollte, ihr den Weg zu zeigen.

Charlie hielt hinter dem Cottage. Sie stellte den Motor ab, mühte sich aus dem Wagen, stützte beide Hände ins Kreuz und dehnte sich seufzend. Zwar hatte sie Fotos gesehen, doch nun stand die Buttery ihr zum ersten Mal leibhaftig vor Augen. Euphemismen wie »Anlagemöglichkeit« oder »modernisierungsbedürftig« hätten sie auf alles vorbereiten sollen, und trotzdem hatte sie ihre Erwartungen zu hoch geschraubt.

»Das soll wohl ein Witz sein«, sagte sie, doch die Worte wurden ihr aus dem Mund gerissen und in die Baumwipfel geweht wie achtlos entsorgter Müll, noch ehe sie ihre Ohren erreichen konnten.

Das Dach hing durch wie eine mit Laken behängte Wäscheleine, und im Küchenfenster fehlte die Scheibe. Um dieses Gebäude in ein Zuhause zu verwandeln, war jede Menge Arbeit nötig. Doch Charlie war vorbereitet.

Sie schaute auf das Fenster im Obergeschoss, hinter dem sich ein Vorhang zu bewegen schien. Sah sie dort im Schatten eine Gestalt, oder bildete sie es sich bloß ein? Langsam trat sie einen Schritt zurück.

Wieder schwang der Vorhang ein Stück hin und her, doch es war niemand zu sehen. Offenbar hatte die Zugluft ihn in Bewegung versetzt. Das war alles. Charlie öffnete die Hände, die sie, ohne es zu merken, zu Fäusten geballt hatte.

»Idiotin«, murmelte sie.

Hier bist du außer Gefahr. So musste es einfach sein, denn niemand wusste, wo sie war. Hier fing sie ganz von vorn an.

Sie konnte sein, wer immer sie wollte – nur nicht Steffi.

Wenn sie in Sicherheit bleiben wollte, musste sie dafür sorgen, dass alle vergaßen, dass Steffi je existiert hatte.

2

Steffi Finn

Donnerstag, 28. Dezember 2017

Tag 37 im Gefängnis

»Kalt draußen«, stellte die Vollzugsbeamtin Manning fest. »Hab schon befürchtet, dass mein Wagen heute Morgen nicht anspringt.«

Obwohl Steffi zu schätzen wusste, dass die Frau sich um ein normales Gespräch bemühte, fiel es ihr schwer, für jemanden Mitgefühl zu entwickeln, der im eigenen Bett schlafen, den Tee aus der eigenen Tasse trinken und mit dem eigenen Auto zur Arbeit fahren durfte.

»Ist schon Schnee gefallen, Miss?«, fragte sie.

»Nur oben in den Peaks ein bisschen«, sagte Manning. »Der Snake Pass und die Cat and Fiddle Road sind wieder gesperrt.«

Steffi liebte es, die Namen von Orten zu hören, an denen sie noch nie gewesen war. Sie verstaute den Klang der Worte in einer Ecke ihres Gedächtnisses, um sie später, wenn sie allein war, wieder hervorzuholen und von den Namen der Straßen ihre Fantasie anregen zu lassen.

Das Hillstone-Gefängnis galt gemeinhin als zivilisierter als andere Haftanstalten, in die sie hätte geschickt werden können. Es hatte sieben Trakte und zweihundert Insassinnen, sodass es niemals einen ruhigen Moment gab. Steffi freute sich schon darauf, wieder in ihre Zelle eingeschlossen zu werden, die sie bisher zum Glück mit niemandem teilen musste.

Sie warf einen Blick auf die Zeitung, die vor ihr auf dem Tisch lag. Solange sie den Blick gesenkt hielt und sich so klein machte, dass sie beinahe unsichtbar war, ließen die Wärterinnen und die anderen Häftlinge sie in Ruhe. Solange sie sich nicht wehrte, konnte man keinen Spaß mit ihr haben.

Diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr war unerfreulich, egal ob man eingesperrt war oder nicht. Das Gefängnis hatte weitgehend erfolglose Versuche unternommen, für ein wenig fröhliche Weihnachtsstimmung zu sorgen. Es hatte gebratenen Truthahn und Weihnachtslieder gegeben, und die Frauen hatten sich nachmittags Der Polarexpress anschauen dürfen. Außerdem waren von den Gefangenen gebastelte Papiergirlanden aufgehängt worden. Einige Frauen wirkten aufgekratzt, beinahe fröhlich. Steffi vermutete, dass sie sich damit vor weit unangenehmeren Gefühlen schützten.

Steffis einziges Zugeständnis an den Festtag war ein Anruf bei ihren Eltern, auf den sie besser verzichtet hätte. Es tat ihnen allen zu weh. Die beiden brachten es nicht fertig, zu Hause mit Papierkronen herumzusitzen, während ihre Tochter im Gefängnis saß. Und Steffi schaffte es nicht, so zu tun, als ginge es ihr nicht dreckig.

Doch es hätte schlimmer kommen können. Es gab verschiedene Arten, eine Tochter zu verlieren. Für die Eltern von Katy Foster und Anna Atkins wäre eine Tochter im Gefängnis ein großes Geschenk gewesen. Stattdessen besuchten sie wahrscheinlich ein Grab und deckten zum Abendessen für jemanden, der nie kommen würde. Steffi fragte sich, ob ihre Eltern sich hin und wieder wünschten, sie wäre tot. Dann würden die Nachbarn – statt ihnen aus dem Weg zu gehen – sie mit Umarmungen und Einladungen zu Glühwein und Mince Pies verwöhnen.

Einmal in der Woche war es den Gefangenen gestattet, die Gefängnisbibliothek zu besuchen. Das war die Zeit, auf die Steffi sich am meisten freute. Was nicht nur an der Einförmigkeit der geraden Buchrücken oder der Ordnung in den Regalen lag, von der sie sich angezogen fühlte wie eine Motte vom Licht – vor allem lockten sie die Zeitungen. Sie stellten Steffis Verbindung zur Außenwelt dar, waren der Beweis, dass die Welt mit dem Antritt ihrer Strafe nicht aufgehört hatte, sich zu drehen. Dann saß sie da und las jede einzelne Ausgabe von der ersten bis zur letzten Seite, egal wie wichtig oder unwichtig der jeweilige Artikel sein mochte.

Die Titelseiten waren voll vom Chaos auf den Straßen und den Schlangen, die sich vor den Geschäften mit den nachweihnachtlichen Sonderangeboten bildeten. Sie fragte sich, ob sie nach ihrer Entlassung weniger materialistisch denken würde als zuvor – oder vielleicht mehr. Klar, sie würde sich an den einfachen Dingen erfreuen, doch sie wollte sich auch eine neue Lampe, einen Schlafanzug oder eine Tafel Schokolade kaufen können, wann immer ihr der Sinn danach stand.

Für die Zeitungen war Steffi kein Thema mehr. Ein Teil von ihr war darüber enttäuscht, sogar verletzt. Sie wollte, dass die Wahrheit gedruckt wurde, wusste aber, dass es nie dazu kommen würde. Stattdessen erfuhr sie, dass Frauen in Partykleidern »ihre Kurven zur Schau stellten«. Sie registrierte, dass die Geschichte einer Frau, die Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden war, mit einem Urlaubsfoto illustriert war, auf dem sie im Bikini posierte. Und dass der Bericht detailliert auflistete, was sie am betreffenden Abend getrunken hatte.

Bevor sie selbst zum Opfer der Regenbogenpresse geworden war, hatte Steffi kaum einen Gedanken an die dort verwendete Sprache und die Art und Weise verschwendet, wie diese in ihr Unbewusstes eingesickert war. Wären sie und Lee von den Medien nicht so unterschiedlich porträtiert worden, hätte sie es wahrscheinlich nie bemerkt.

Steffi fragte sich, wie es in Lees Gefängnis aussehen mochte. War es größer oder lauter? Hatte es einen besseren Fitnessraum, besseres Essen, bessere Bücher in der Bibliothek? Bekam er irgendwelche Vergünstigungen, weil er zweimal lebenslänglich absaß? Immer noch dachte sie jeden Tag an ihn. Und sie war sicher, dass er auch an sie dachte. Selbst wenn seine Berufung Erfolg hätte, würde Lee Fisher noch Jahre im Gefängnis verbringen müssen. Wie lange würde sein Groll lebendig bleiben? Länger als mehrfach lebenslänglich, darauf würde sie wetten. Der Lee, den sie einmal geliebt hatte, hätte ihr in Windeseile verziehen, doch der wirkliche Lee – der, den er vor ihr verborgen hatte – war zu unsagbaren Grausamkeiten imstande.

Steffi blätterte die Zeitung durch. Jedes Mal, wenn sie las, dass »eine verlässliche Quelle sagt …« oder »eine Quelle aus dem engeren Umfeld der Schauspielerin behauptet …«, lachte sie spöttisch. Davon hatte sie genug gelesen, als ihr eigener Fall vor Gericht kam. Bis heute wusste sie nicht, ob diese Kommentare echt oder von den Journalisten frei erfunden waren. War so etwas erlaubt? Sie hatte Conor damals unterstellt, mit den Zeitungen geredet zu haben. Sie waren seit ihrer Schulzeit beste Freunde gewesen, dann für eine Weile ein Paar, und schließlich hatte seine Kanzlei sich bereit erklärt, sie zu vertreten. Im Augenblick kümmerten sie sich um den Verkauf des Hauses, in das sie niemals mehr einen Fuß setzen würde. Sie wünschte, sie wäre nicht so auf ihn angewiesen. In einer idealen Welt wäre sie auf niemanden angewiesen.

Er hatte zerknirscht aus der Wäsche geschaut, als Steffi gefragt hatte, ob seine Freundin – Gott, wie hieß sie noch? – Informationen an die Presse durchsickern ließ. Conor war damals seit achtzehn Monaten mit Der Freundin zusammen, aber Steffi war ihr noch nie begegnet. Conor sagte, sie sei Schauspielerin, ohne jemals eine Hauptrolle in irgendeiner Produktion zu erwähnen. Lee war Der Freundin – nein, ernsthaft, wie hieß die Frau? – einmal auf der Geburtstagsparty von Max begegnet. Er hatte in aller Ausführlichkeit beschrieben, wie faszinierend sie war, wie schön, amüsant, so groß und schlank. »Sie hätte als Model arbeiten können«, hatte er gesagt. »Und sie war so aufmerksam.«

Jedes einzelne dieser Komplimente fühlte sich für Steffi wie eine direkte Beleidigung an. Vielleicht war sie tatsächlich ein winziges bisschen eifersüchtig, weil Die Freundin sich so interessiert an Lee gezeigt hatte. War Conor ihr etwa nicht genug? Mit ihrem heutigen Wissen hätte sie sich natürlich gewünscht, Lee wäre auf der Stelle mit der Schauspielerin durchgebrannt. Es hätte Steffi eine Menge Ärger erspart.

Sie hatte Partys nie gemocht, und Lee hatte nichts für Alkohol übrig. Nichts fand er schlimmer als betrunkene Frauen. Vor ihrem Kennenlernen hatte Steffi hin und wieder in Gesellschaft etwas getrunken, doch Lee hatte sie gebeten, den Alkohol aufzugeben. Im Gegenzug versprach er ihr, um ihretwillen mit dem Rauchen aufzuhören. Damals hatte sie Lee in jeder Hinsicht perfekt gefunden, mit Ausnahme des Rauchens. Erst später hatte sie entdeckt, dass das bei Weitem nicht sein schlimmstes Laster war.

Nach seiner Festnahme war Lee in Untersuchungshaft gekommen. Steffi glaubte eine Weile, dass er das bessere Los erwischt hatte – wenigstens musste er anders als sie kein halbes Leben in der realen Welt führen. Er wurde nicht angespuckt und beleidigt. Dann aber landete er mit einem gebrochenen Kiefer im Krankenhaus. Das Gefängnis war doch nicht der sichere Hafen, für den Steffi es gehalten hatte.

Ihr Anwalt – nicht Conor, sondern einer seiner Kollegen – hatte ihr geraten, ihre Strafe stillschweigend zu akzeptieren. Im größeren Zusammenhang gesehen, waren zehn Monate kaum mehr als ein Wimpernschlag, hatte er behauptet. Natürlich hatte er gut reden. Aber sie hatte tatsächlich den Mund gehalten. Das war nicht besonders schwierig, da sie schon immer verschwiegen gewesen war. Sie hatte kein Wort gesagt, als Lee Fisher sie anlog. Später hatte sie zwar hinter geschlossenen Türen ausgepackt. Doch als Lee versuchte, ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben, hatte sie sich wortkarg allen Journalistenfragen entzogen. Sie lehnte jedes Interview ab, obwohl die Presse ihr vorwarf, mehr über die Morde zu wissen, als sie zugab. Und sie ließ es zu, dass Anwälte, Zeitungen und der wütende Mob über sie verbreiteten, was ihnen gerade einfiel. Steffi war zuversichtlich gewesen, dass beim Prozess die Wahrheit ans Licht kommen würde, wenn sie nur den richtigen Moment abwartete, um ihren Namen reinzuwaschen. Geduld. Eine unterschätzte Tugend.

Als sie dann auf der Anklagebank saß, hatte sie komplett die Stimme verloren.

Bisher hatte Steffi im Gefängnis keinen Besuch gehabt. Ihre Mum war wieder krank gewesen, und mit ihrem Dad hatte sie schon vor ihrer Verhaftung wenig Gesprächsstoff gehabt. Conor hatte angeboten zu kommen, doch sie wollte nicht, dass er sie so sah. Wenn sie ihm jetzt begegnen würde, würde sie zusammenbrechen. Früher hatte sie auch Freundinnen gehabt, nicht wahr? Aber Gefängnisse hatten keinen Platz in deren Leben, also war es einfacher zu vergessen, dass Steffi überhaupt existierte.

Allerdings erhielt sie, bloß für den Fall, dass sie fürchtete, niemand würde sich an sie erinnern, weiterhin jede Menge Briefe. Widerwärtige Briefe. Hasserfüllte Briefe. Sie hatte längst die Hoffnung aufgegeben, in all diesem Lärm auf eine aufmunternde Stimme zu stoßen. Die Leute glaubten die Lügen, die Lee ihnen aufgetischt hatte. Sie glaubten, sie hätte über Lees Taten Bescheid gewusst und ihn gedeckt. Manche gingen sogar so weit zu behaupten, sie hätte ihn dazu getrieben. Das stimmte nicht.

Oder doch?

Hätte sie nicht an jenem Tag ihr Wort gebrochen und zu viel getrunken, hätte sie sich nicht entschieden, Lee jedes einzelne Wort zu glauben …

Diesen Punkt brachte die Gefängnispsychologin, Hester, immer wieder auf den Tisch. Warum nahm Steffi ihre eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig wie die der Männer in ihrem Leben? Warum brachte sie nicht die Selbstachtung auf, um sich aus für sie schädlichen Beziehungen zurückzuziehen? Warum glaubte sie Lee, obwohl alle Beweise gegen ihn sprachen?

Immer wieder kam Hester auf die Männer in Steffis Leben zurück.

»Lassen Sie uns über Ihren Vater sprechen«, sagte sie.

»Lieber nicht«, erwiderte Steffi.

Sie war nun seit gut fünf Wochen im Gefängnis. Sicher keine lange Zeit, aber doch quälend in ihrer Einsamkeit und der Langsamkeit, mit der jeder einzelne Tag verstrich. In der ganzen Zeit hier war es Steffi nie richtig warm gewesen. Sie stellte sich vor, wie sie sich auf einer Sonnenliege breitmachte, das Ufer nur ein paar schnelle, leichtfüßige Schritte durch den heißen Sand entfernt. Sie dachte an ausgedehnte Mittagessen und kühles Bier, an die Art, wie die von der Sonne gerötete Haut spannte.

Bis zu Steffis Entlassung würde der Sommer gekommen und wieder gegangen sein, doch sie würde im nächsten Jahr alles nachholen. Ein altes Haus renovieren? Vielleicht. Wieder mit dem Töpfern anfangen, Gesellschaftstanz lernen? Nein, nicht tanzen. Dafür war sie nicht der Typ. Sie brauchte etwas, das sie allein tun konnte, ohne auf einen Mann angewiesen zu sein. Etwas nur für sich. Ihr war bewusst, wie armselig das klang, doch sie wollte sich nie wieder von jemandem nach unten ziehen lassen.

Wenn sie im Jahr zuvor irgendetwas gelernt hatte, dann, dass sie über praktisch keinerlei Menschenkenntnis verfügte. Sie war zu vertrauensselig gewesen und immer bereit, nur das Beste in anderen zu sehen. Naiv war der Begriff, den Conor verwendet hatte.

Als Lee ihr erklärt hatte, die Polizei wolle ihm etwas anhängen, hatte Steffi ihm jedes Wort geglaubt. Wenn er etwas erklärte, klang es einfach einleuchtend. Solange die Polizei ihre Zeit damit verschwendete, ihm die Morde in die Schuhe zu schieben, würde der wahre Mörder unbehelligt bleiben und bloß darauf warten, erneut zuzuschlagen. Lee war einige Jahre zuvor wegen Entführung und Körperverletzung festgenommen worden, doch es war nie zu einer Anklage gekommen. Nach seinen Worten war das der einzige Grund, weshalb die Polizei ihn als Verdächtigen verhörte. Steffi glaubte, das Richtige zu tun, als sie erklärte, an jenem Abend mit ihm zusammen gewesen zu sein. Und sie wollte doch wirklich das Richtige tun.

Lee hatte ihr geduldig erklärt, dass man die Auffassung vertreten könnte, er hätte eigentlich nur ihretwegen kein Alibi gehabt. Wenn sie ihn nicht so wütend gemacht hätte, wenn sie sich nicht gestritten hätten, dann wäre er nicht mal in die Nähe dieses Pubs gekommen. Wenn sie ihn wirklich liebte, dann musste ihr klar sein, dass er zu so etwas nicht in der Lage war. Und sie liebte ihn doch, oder?

Als die Polizei sie also fragte, wo Lee sich am Abend des 1. Juli aufgehalten hatte, zögerte sie keine Sekunde und antwortete: »Er war bei mir, die ganze Nacht.«

Diese sieben Worte ermöglichten es ihm, ein weiteres Mal zu töten.

3

Charlie Miller

Freitag, 5. Oktober 2018

Es gefiel ihr.

Charlie stand mitten im Raum, die Hände in die Seiten gestützt, und nickte. Das Cottage hatte Charakter, zumindest so viel ließ sich sagen.

Mehr als eine Jahreszeit war durch das kaputte Küchenfenster ins Haus geweht. Auf den Bodenfliesen in den Ecken lagen knittrige Blätter und alte Chipstüten. Sie würde das Fenster mit Brettern vernageln müssen, wenn sie heute Nacht ein Auge zutun wollte. Doch alles in allem hätte ihr Schlimmeres passieren können. Das Gefängnis zum Beispiel. Oder die Tiefe eines Kanals.

In den Ecken hatte sich Schimmel gebildet, und wegen der Feuchtigkeit warf die Tapete stellenweise Blasen. Der Terrakottafußboden in der Küche war von der Abnutzung glatt, und an der Hintertür hatten die Schritte von Jahrzehnten eine leichte Mulde hinterlassen. Sonst gab es wenig zu sehen. Die Zimmer waren völlig leer, nicht mal Küchenschränke waren zurückgeblieben. Keine Teppiche, keine Möbel, keine Glühbirnen, keine Wärme.

Die Umzugsfirma hatte die übrig gebliebenen Bruchstücke aus Charlies Leben angeliefert und die Ersatzschlüssel in den Briefkasten geworfen. Nun war sie im Besitz sämtlicher Schlüssel. Das war ein gravierender Unterschied zu vorher. Charlie konnte selbst über ihre Zeit bestimmen und entscheiden, wann sie kommen und gehen wollte. Es war allein ihre Sache, wann sie die Tür verschloss und wieder öffnete. Im Hillstone-Gefängnis hatte Charlie sich ausgemalt, dass sie alle Türen offen lassen würde, um sich nie mehr eingesperrt zu fühlen wie ein Tier. Doch jetzt, wo sie ihre Freiheit zurückhatte, genoss sie die Vorstellung von Sicherheit. Schlösser sorgten dafür, dass Leute nicht hinauskonnten, aber auch, dass sie nicht hereinkamen. Schlösser schenkten Sicherheit.

Auf ihrem alten Tisch waren Pappkartons gestapelt, darunter standen schwarze Müllsäcke. Sie wusste nicht, was mit dem Rest ihres Mobiliars geschehen war. Ihr altes, komplett ausgeräumtes Haus stand noch zum Verkauf. Anfangs waren die Makler vom Interesse überwältigt gewesen. Die Leute hatten für eine Besichtigung Schlange gestanden, doch es hatte sich überwiegend um neugierige Nachbarn und Klatschmäuler gehandelt, die nichts Besseres zu tun hatten. Immer wieder waren Gegenstände aus dem Haus verschwunden. Charlie fragte sich, ob sie ihre Slips und ihren Nippes bei eBay finden würde. Offenbar besaß sie erst als Hassfigur richtigen Wert. Bekanntheit und ein übler Ruf trieben die Preise hoch.

Vor ihrer Verhandlung hatte Charlie nicht daran gedacht, ihre Kleidung einzupacken, die Tassen in Zeitungspapier und die Gläser in Noppenfolie zu wickeln. Sie hatte einfach nicht geglaubt, ins Gefängnis zu müssen. Nicht dass sie sich für vollkommen schuldlos hielt, doch sie hatte vergleichbare Fälle recherchiert. Andere Frauen hatten Bewährungsstrafen erhalten oder Sozialstunden leisten müssen. Und die Lügen dieser Frauen waren krasser gewesen als ihre eigenen. Sie hatten gewusst, dass ihre Männer schuldig waren. Anders als Charlie.

Nun ja, anfangs zumindest.

Ihre Anwälte hatten gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen. Eine Bewährungsstrafe sei das Wahrscheinlichste. Charlie hatte aus freien Stücken ihre Aussage geändert, sich in jeder Weise kooperativ verhalten und die Polizei auf einen Fall aufmerksam gemacht, den sie noch gar nicht mit Lee in Verbindung gebracht hatte. Doch dann kamen die Medien ins Spiel und warfen die Frage auf, wie viel sie gewusst hatte.

Zu allem Überfluss erfuhr die Welt, dass Anna Atkins eine junge Familie hatte. Dass Anna Lehrerin gewesen war. Dass Anna sich tapfer gewehrt hatte. Dass Anna noch leben könnte, wenn Charlie die Polizei nicht in die Irre geführt hätte.

Charlies Eltern packten ein paar persönliche Gegenstände zusammen und entsorgten den Rest. Sie versuchten, einen Teil bei Wohltätigkeitsläden loszuwerden, doch niemand wollte etwas annehmen, das durch Lees Hände befleckt worden war. Am Ende mussten sie einen Container mieten, der abends randvoll, am nächsten Tag im Morgengrauen aber schon wieder halb geleert war. Offenbar konnten die Nachbarn gar nicht genug Andenken an das perverse Paar bekommen, das in ihrer Straße gewohnt hatte.

Charlie hatte kein Jahr im Gefängnis verbracht, doch durch die Wartezeit vor dem Prozess hatte ihr Leben insgesamt fast zwei Jahre auf Eis gelegen. Sie hatte erleben müssen, dass ihre wenigen verbliebenen Freundinnen keine Zeit mehr für eine Tasse Kaffee hatten. Charlies Chefin Tina – die sie früher als Freundin betrachtet hatte – bekam regelmäßig rote Flecken am Hals, sobald sie das Büro betrat.

»Warum gehst du nicht einfach nach Hause, meine Liebe?«, sagte sie irgendwann. »Bis der Sturm sich gelegt hat.«

Doch der Sturm toste unverdrossen weiter, und Charlie war ihm schutzlos ausgeliefert.

In den darauffolgenden Tagen schlug ihr eine Frau im Zeitungsladen ins Gesicht, ein Kind trat ihr auf den Fuß.

»Vielleicht sollten Sie lieber woanders einkaufen«, bemerkte der Ladenbesitzer daraufhin. Und Charlies Welt wurde wieder ein Stückchen kleiner.

Sie schüttelte die Erinnerungen an ihr altes Leben ab und ging nach oben, wo sie vorsichtige Schritte auf die Holzdielen setzte. Das erste der beiden Schlafzimmer bot gerade genügend Platz für ein Einzelbett. Das Fenster war innen und außen verdreckt. In der Decke war ein Loch, wo sich ein Stück Putz von den Holzbalken gelöst hatte. Auf dem Boden hatte sich ein dunkelbrauner Fleck breitgemacht, der nach altem Blut aussah. Charlie trat einen Schritt zurück und gab sich Mühe, ihre Fantasie im Zaum zu halten.

Im Bad ließen die dichten Efeuranken vor dem offenen Fenster kaum Licht herein. Immerhin erkannte sie die zahlreichen Kruzifixe an der Wand. Manche waren kunstvoll verziert, andere schlicht, und an einigen hing ein schlaffer Christus.

Charlie erschauderte und hob die Hand zum Hals.

Wenn irgendetwas ein ungünstiges Licht auf die früheren Bewohner warf, dann war es dieser Raum. Jeder mochte seine Eigenheiten und Marotten haben, doch die meisten wussten, wann es besser war, sie zu verbergen. Die geschmacklose Badezimmerdekoration hatte andere potenzielle Käufer abgeschreckt. So gesehen sollte sie wahrscheinlich dankbar sein, und vielleicht würde sich dieses Gefühl nach dem anfänglichen Schock ja noch einstellen.

Charlie träumte von entspannenden Bädern inmitten sanft flackernder Kerzen, die Schatten an die Decke warfen. Sie wollte in der Wanne Tee trinken und alte Country-Songs mitsingen. Aber mit diesen Dingern an der Wand würde sie sich niemals entspannen. Für ein Symbol, das eigentlich Hoffnung verbreiten sollte, hätte man sich kaum etwas Bizarreres ausdenken können.

Sie drückte und zerrte am ersten Kreuz, doch es bewegte sich keinen Millimeter. Vielleicht sollte sie sich diesen Raum als Erstes vornehmen. Schließlich konnte sie nicht ewig einen Bogen darum machen. Sie hatte die Nebengebäude gesehen, vielleicht gab es dort eine Toilette. Aber nein, wenn es darauf ankam, waren ihr Kruzifixe doch allemal lieber als Spinnen.

Irgendwo hinter Charlie knackte es. Eine Bodendiele, die belastet wurde. Und noch mal, aber an einer anderen Stelle. Eine andere Klangfarbe, eine andere Diele.

Charlie drehte den Kopf und erstarrte.

Sie wartete, doch es kam wie so oft: Jetzt, wo sie dem Geräusch ihre volle Aufmerksamkeit schenkte, weigerte es sich, erneut zu erklingen. Sie schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich musste das alte Haus sich erst an sie gewöhnen. Trotzdem hatte Charlie eine Gänsehaut.

Sie atmete bewusst langsamer. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Charlie rief sich zur Ordnung. Niemand konnte sie in diesem Haus aufgespürt haben. Nicht so schnell. Oder überhaupt. Sie war so vorsichtig gewesen. Es gab nichts, das sie in Verbindung mit dem Haus oder mit Cornwall bringen konnte. Falls jemand hinter ihr her war, würde er hier zuallerletzt suchen.

Langsam auf den Fußballen balancierend, trat sie hinaus in den Flur. Nichts war zu sehen, keine Geräusche mehr zu hören. Ein Blick übers Geländer bestätigte ihr, dass niemand auf der Treppe war. Und selbst wenn jemand das Haus betreten hatte, konnte es nur ein übermütiger Teenager oder ein neugieriger Spaziergänger sein. Jemand, der nichts mit ihrer Vergangenheit zu tun hatte.

»Hallo? Ist da jemand?«, rief Charlie.

Nichts. Ihre Schultern entspannten sich ein wenig, doch es dauerte eine ganze Minute, bis auch das Pulsieren in ihren Ohren nachließ. Wegen des offenen Fensters ging sie noch einmal ins Bad. Der Wind wehte kräftig, kein Wunder, dass das Haus ächzte. Sie musste den Efeu energisch zur Seite schieben, um das Fenster überhaupt schließen zu können. Beim Hinausschauen nahm sie eine Bewegung auf der Straße wahr. Eine hochgewachsene Gestalt mit Mütze und schwarzer Jacke. Mit langsamen Schritten bog der Mann in den schmalen Pfad hinter dem Cottage. Just in diesem Augenblick drehte er ruckartig den Kopf und sah direkt zu Charlie herüber. Schnell zog sie die Hand weg und ließ die Efeuranken fallen.

»Niemand weiß, wo ich bin«, machte sie sich Mut. »Ich bin hier sicher.«

4

Pinchdale Telegraph

Samstag, 21. Juli 2018

RICHTERENTSCHEIDET: FINNHATKEINENANSPRUCHAUFLEBENSLANGEANONYMITÄT

Die frühere Arzthelferin Stephanie Finn steht nach ihrer zehnmonatigen Gefängnisstrafe wegen Justizbehinderung kurz vor der Entlassung. Ihr Fall hat die Nation in Atem gehalten. Doch ihr Antrag auf Anonymität wurde abgewiesen.

Stephanie Finn wurde verurteilt, nachdem sie Lee Fisher für dessen Mord an Katy Foster im Juli 2016 ein falsches Alibi geliefert hatte. Laut Miss Finns Aussage hatte Fisher den ganzen Abend mit ihr verbracht. Daraufhin hatte die Polizei ihn zunächst von den Ermittlungen ausgeschlossen. In Wahrheit hatte das Paar sich gestritten und die Nacht getrennt verbracht, sodass beide für den fraglichen Abend kein Alibi hatten.

Finn behauptete, sie hätte fälschlicherweise angenommen, dass Fisher nach ihrem Streit im Gästezimmer geschlafen hätte. Erst später erklärte sie, er sei nicht zu der von ihm angegebenen Zeit nach Hause gekommen.

Allerdings teilte Finn der Polizei ihren Verdacht erst nach dem Verschwinden der 30-jährigen Anna Atkins mit, einer in Edinburgh lebenden Mutter zweier Kinder. Außerdem kam ans Licht, dass Finn belastendes Material aus ihrem Auto entfernt hatte. Trotzdem verurteilte das Gericht sie nicht als Mittäterin.

Finn war 24, als sie den 32-jährigen Fisher 2014 in Sheffield kennenlernte. Zu der Zeit lebte sie mit ihrem Jugendfreund zusammen, den sie für den Pharmavertreter verließ. Nur drei Wochen später zog der angeblich von ihr besessene Fisher in Finns Haus ein. Freunde nannten das Paar unzertrennlich.

Wegen ihrer Sorge, nach der Entlassung aus dem Hillstone-Gefängnis Opfer von Übergriffen zu werden, ersuchte Finn um eine neue Identität und Polizeischutz. In der Vergangenheit wurde vier ehemaligen britischen Häftlingen lebenslange Anonymität gewährt, doch stufte das Gericht deren Fälle als in der Öffentlichkeit bekannter ein, und alle vier hatten wiederholt Morddrohungen erhalten. Der Richter urteilte, dass seiner Einschätzung nach keine Lebensgefahr für Finn bestehe und sie daher keine neue Identität benötige.

Diese Entscheidung dürfte einen schweren Rückschlag für Finns Anwälte bedeuten, die darauf beharrt hatten, dass ihr Leben nach ihrer Entlassung in Gefahr sei.

5

Ben Jarvis

Samstag, 6. Oktober 2018

Morgenlicht fiel durch die Vorhänge. Die einzige sonstige Lichtquelle war Bens Laptop. Er hatte alles verkauft, um die Miete für dieses beschissene Ein-Zimmer-Apartment aufbringen zu können, das in den letzten zwölf Monaten sein Zuhause gewesen war. Der Mietvertrag war abgelaufen, und der Vermieter wollte ihn raushaben. Scheiß auf ihn. Was der ihm für dieses Drecksloch abknöpfte, war sowieso eine Farce. Ben bedauerte nur, dass er sein Auto verkauft hatte. Jetzt hatte er gar keinen Platz mehr zum Schlafen.

Wie hatte er bloß Steffi Finns Entlassung aus dem Gefängnis verpassen können? Man musste sie im Schutz der Dunkelheit rausgeschafft haben. Ihm war klar gewesen, dass Datum und Uhrzeit ihrer Entlassung nicht an die große Glocke gehängt werden würden, doch er hatte den Fall aus nächster Nähe verfolgt, sodass er davon ausgegangen war, man würde ihm im entscheidenden Moment den einen oder anderen Hinweis zuflüstern.

Er schaute auf die Knöchel seiner rechten Hand. Dort, wo er mit der Faust die Wand durchschlagen hatte, waren sie immer noch wund, doch zumindest hatte sich etwas Schorf gebildet. Seine Kaution konnte er allerdings abschreiben.

Ben griff nach einer Bierdose neben dem Bett und schüttelte sie vorsichtig. Er war nicht stolz auf seine Erleichterung, als er merkte, dass noch etwas übrig war. Er trank den Rest und ließ den Kopf gegen die Wand sinken. So verdammt müde.

Er war die ganze Nacht auf gewesen, um im Internet nach einer Spur von Finn zu suchen. Doch seit ihrer Entlassung aus Hillstone herrschte absolute Funkstille. Bisher jedenfalls. Sämtliche Artikel über sie waren uralt.

Er las jeden einzelnen noch einmal durch und suchte nach etwas, das er übersehen haben könnte. Suchte irgendeinen Hinweis auf ihren möglichen Aufenthaltsort nach der Entlassung. Er klickte auf einen Artikel über den Tod von Finns Mutter Margaret. Dort fand er deren Alter und Adresse, die Schule, an der sie gearbeitet hatte, den Ort, an dem sie gestorben war, und die Art Krebs, die sie das Leben gekostet hatte. Und natürlich alles über die Verurteilung ihres einzigen Kindes. Im Netz lag alles offen, als wäre die Frau öffentliches Eigentum. Was natürlich den Tatsachen entsprach.

»Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Margaret«, murmelte Ben.

Er besuchte die Website der Flintside School und fand dort eine In Memoriam-Seite für die schmerzlich vermisste Lehrerin, die vor dreißig Jahren dort angefangen hatte. Ehemalige Schüler, inzwischen selbst erwachsen und Eltern von Kindern, teilten liebevolle Erinnerungen aus der Zeit, als sie noch Miss Miller geheißen hatte. Er lachte höhnisch. Wenn Margaret Miller tatsächlich solch eine Heilige gewesen war, wie kam es dann, dass ihre Tochter sich in Mord und Lügen verstrickt hatte?

Ben hatte sich den ganzen Abend in Chatrooms herumgetrieben. Es gab eine ganze Reihe von Bürgerwehr-Gruppen, deren Mission darin bestand, Haftentlassene aufzuspüren, die nicht angemessen bestraft worden waren, doch Steffi Finn stand nicht auf deren Hitliste. Sie interessierten sich mehr für Pädophile und Kindermörder. Einstweilen war er auf sich allein gestellt.

»Komm raus, komm raus, wo immer du bist«, brummte er seinen Laptop an.

Irgendwann musste Finn aus der Deckung kommen. Im Augenblick schien sie sich praktisch in Luft aufgelöst zu haben.

Lee Fisher war derjenige, an den Ben wirklich heranwollte. Solange Fisher einsaß, war er in Sicherheit. Zwar konnte für den richtigen Preis ein Unfall arrangiert werden, doch dafür besaß Ben nicht die Mittel. Davon abgesehen hatte Fisher immer noch etwas, das Ben haben wollte, und bis er das hatte, würde Fisher nichts geschehen.

Bei Finn sah die Sache anders aus. Auch wenn sie nur wegen des falschen Alibis verurteilt worden war, wusste sie mehr, als sie zugab. Ben nahm ihr die Unschuldsnummer nicht ab, denn sie hätte niemals im selben Haus mit Lee wohnen können, ohne zu merken, was er im Schilde führte. Bens baldige Ex-Frau hatte jedes Mal gemerkt, wenn er sie über die Anzahl Pints belogen hatte, die er donnerstagabends mit seinen Kumpels getrunken hatte. Und sie hatte grundsätzlich mitgekriegt, wenn er am Schreibtisch eine Packung Kekse verspeist hatte. Nein, Steffi Finn trug dieselbe Schuld wie Fisher.

Ben rieb sich mit den Handballen die Augen. Er hatte nicht geschlafen. Die Schlaflosigkeit kam und ging, doch im Augenblick war es besonders schlimm. Ein Hirn voller Gedanken war dem friedlichen Nachtschlaf nicht zuträglich.

Es musste eine Möglichkeit geben, sie zu finden. Er wäre nicht überrascht, wenn sie unter falschem Namen lebte. Wahrscheinlich war er nicht der Einzige, der sie aufspüren wollte. Sie dürfte also abgetaucht sein, bis sie sich irgendwann wieder sicher fühlen würde.

Er wusste, dass sie keine lebenden Verwandten mehr hatte und dass eine Rückkehr nach Pinchdale ziemlich unwahrscheinlich war. Trotzdem war es einen Versuch wert.

Er schlug sich mit den Handflächen fest auf die Wangen.

Zeit, sich zu konzentrieren.

6

Charlie Miller

Samstag, 6. Oktober 2018

Charlie schob einen Arm aus dem Schlafsack und tastete mit der Hand den elektrischen Heizkörper ab, bis sie den Netzschalter gefunden hatte. Sie hatte in ihrer Kleidung geschlafen, komplett mit Handschuhen und Mütze. Die Temperatur war über Nacht auf ein Niveau gefallen, das die Grenzen des für Charlie Erträglichen überschritt. Trotzdem hatte sie es irgendwie geschafft, die Nacht ohne Unterkühlung oder Erfrierungen zu überstehen.

Sie hätte den Infrarotstrahler die ganze Nacht über eingeschaltet gelassen, wenn sie sich dabei sicher gefühlt hätte. Doch sie wusste noch nicht genug über die Elektrik des Hauses, um ihr wirklich zu vertrauen. Es wäre doch jammerschade, einen mörderischen Liebhaber, zwei Attacken im Gefängnis und den Hass einer ganzen Nation überlebt zu haben, um sich dann von defekten Leitungen umbringen zu lassen.

Da vor dem niedrigen Schlafzimmerfenster keine Vorhänge angebracht waren, konnte Charlie den morgendlich geröteten Himmel sehen. Im Tal weiter unten hing Nebel, der die Bäume wie gespenstische Holzfiguren wirken ließ. Eine Möwe krächzte dreimal, worauf eine andere gereizt antwortete. Charlie setzte sich auf, wobei ihre Campingliege quietschte und stöhnte. Mit einem leisen Rascheln glitt ihr Mantel vom Schlafsack hinunter. Heute würde sie eine Wärmeflasche, Decken und – falls sie es sich leisten konnte – den dicksten Vorhang kaufen, den sie fand.

Sie blinzelte auf das Display ihres Handys. Es war 6:45 Uhr. Unglücklicherweise taugte das Ding nur als Uhr, da das Display kein Netz anzeigte. Sie hatte es sich für Notfälle zugelegt, musste aber darauf hoffen, dass Notfälle nur eintraten, wenn sie zumindest halbwegs anständigen Empfang hatte.

Es war Samstag, und eine trügerische innere Stimme erinnerte sie daran, dass es noch zwei Stunden bis zum Aufschließen waren. An Wochenenden durften selbst Häftlinge ausschlafen. Erst das Öffnen der Türen um Viertel vor neun setzte diesem maßlosen Müßiggang ein Ende. Während der Woche dagegen galt grundsätzlich Punkt acht Uhr. Regeln wie diese spielten nun keine Rolle mehr, doch die Erinnerung an das Leben, das sie zehn Monate lang hatte führen müssen, war fest in ihr Bewusstsein eingebrannt. Sie schaffte es nicht, sie zu ignorieren.

Charlie hatte an sämtlichen Handwerkskursen teilgenommen, Verputzen und Holzarbeiten zum Beispiel. Ihr war klar gewesen, dass sie nach ihrer Entlassung arbeiten musste und dass es ihr schwerfallen würde, Referenzen zu bekommen, ohne ihre frühere Identität offenzulegen. Sie liebte es, mit ihren Händen etwas zu erschaffen, zu erbauen. Als sie so jung gewesen war, dass sie noch daran geglaubt hatte, einen Job zu finden, der sie glücklich machen würde – statt einem, der einfach die Rechnungen bezahlte –, hatte sie Künstlerin werden wollen. Doch das war ein verrückter Mädchentraum ohne Bezug zur Realität gewesen.

Sie war eine gute Gefängnisinsassin gewesen, falls es so etwas gab. Ordentlich und unauffällig. Sie zettelte keine Schlägereien an und war zurückhaltend. Immer darauf bedacht, es allen recht zu machen, hatte Charlie gehofft, das Personal würde ihr dafür applaudieren, wie problemlos sie ihre Strafe auf sich genommen hatte. Stattdessen hatte man bei ihrer Entlassung bloß die Matratze umgedreht und sich auf die nächste Gefangene vorbereitet.

Praktisch gesehen war sie jetzt frei. Keine Gefängnisbeamtinnen, die sie im Duschraum beobachteten, keine Kameras, die ihre Schritte aufzeichneten, keine Mithäftlinge, die darauf warteten, sie allein abzupassen. Sie konnte tun, was sie wollte, sogar in der Unterwäsche durchs Haus laufen. Doch damit wollte sie warten, bis die Heizung auf Touren kam.

Sie hatte einen produktiven Abend gehabt und sämtliche Zimmer mit energiesparenden Glühbirnen ausgestattet. Die Küche war sauber, Wasserkocher und Toaster einsatzbereit. Das kaputte Küchenfenster hatte sie mit einem Brett abgedeckt, das sie in einem der Schuppen entdeckt hatte. Dann hatte sie gescheuert, poliert, gewischt und Staub gesaugt, als erwartete sie Besuch zum Tee.

Charlie wischte unter ihren Augen herum, eine alte Angewohnheit aus den Tagen, als sie noch beim Einschlafen Make-up getragen hatte. Lee sah sie nicht gern ohne Schminke. Er sagte, auf diesen Schrecken könne er gern verzichten. Er wolle ihre Gefühle nicht verletzen, aber sie sehe mit Make-up so hübsch aus, dass es eine Schande wäre, darauf zu verzichten. Daraufhin hatte sie stets versucht, vor ihm aufzuwachen, um ins Bad zu huschen, sich zurechtzumachen und die Zähne zu putzen.

Mit dem Absatz trat Charlie gegen das Bett. Sie wusste nicht, auf wen sie wütender war – auf Lee, der ihr das Gefühl vermittelt hatte, beinahe gut genug zu sein, oder auf sich selbst, weil sie seinen ganzen Mist geschluckt hatte. Wie hatte sie glauben können, dass ihr Glück von seinem abhing? Warum war seine Stimmung ausschlaggebend dafür gewesen, wie ihr Tag verlaufen würde?

Im Augenblick ging es bei ihrer äußeren Erscheinung vor allem darum, nicht so auszusehen wie die Frau, die sie gewesen war. Sie trug keinen blonden Bob mehr, sie hatte zehn Kilo abgenommen und versuchte, mehr Entschlossenheit in ihren Gang zu legen als früher. Ob ihre Haare geglättet waren und sie alle fünf Wochen die Ansätze nachfärben ließ, spielte keine Rolle mehr. Es war egal, ob ihre Beine rasiert waren, und sie dachte keinen Augenblick darüber nach, ob ihre Kleidung in Mode war oder zur Jahreszeit passte. Es reichte einfach, wenn sie es warm und gemütlich hatte. Und sicher. Am liebsten hätte sie sich in mehrere Schichten gehüllt, die sie vor neugierigen Blicken und der schneidenden Kälte schützten. Gäbe es so etwas wie eine beheizte Luftpolsterfolie, sie hätte sich nur zu gern darin eingewickelt.

Sie hatte geglaubt, es würde wärmer, je weiter südlich man sich aufhielt. Gab es in Cornwall nicht auch Palmen? Warum fror sie dann wie nie zuvor in ihrem Leben? Sie hatte in extradicken Socken geschlafen, die sie zusammen mit ihren Wanderstiefeln gekauft hatte – mit ihnen konnte sie laufen, klettern, sich in Sicherheit bringen. Sie gehörten zu den wenigen Dingen in ihrem Besitz, die nagelneu waren.

Bis ihr Haus in Pinchdale verkauft war, würde Charlie knapp bei Kasse sein. Nach dem Verlassen der Sozialwohnung, in die sie zunächst gebracht worden war, hatte sie in einem Wohltätigkeitsladen in Bristol etwas Kleidung und eine Grundausstattung für die Küche gekauft. Ihre Kleidung aus dem Hillstone-Gefängnis hatte sie in einen Mülleimer an der Raststätte Gordano gestopft, als sie auf dem Weg hierher an der M5 eine Kaffeepause eingelegt hatte. Schon der aus den Fasern dringende Geruch des Waschpulvers rief eine erdrückende Enge in ihrer Brust hervor. Sie wollte durch nichts an ihre jüngste Vergangenheit erinnert werden. Niemals wollte sie ins Gefängnis zurückkehren, nicht mal in Gedanken.

Charlie gähnte, wobei ihr Kiefergelenk knackte. Die Anspannung hatte die Sehnen in ihrem Hals verhärtet, sodass sie im Gesicht einen Schmerz bis hinauf zur Schläfe spürte. Wahrscheinlich knirschte sie im Schlaf wieder mit den Zähnen.

Dass sie in dem unvertrauten Haus nicht gut geschlafen hatte, war kaum verwunderlich. In den Wänden war ein Kratzen zu hören gewesen, hinter dem sie Mäuse vermutete, die Schreie draußen stammten wahrscheinlich von Füchsen, und das Beben der Fenster ließ sie an maskierte Eindringlinge denken. Dreimal im Laufe der Nacht hatte sie den Reißverschluss des Schlafsackes geöffnet, um aufzustehen und nachzusehen, ob das Fenster noch verrammelt war. Dass weder der Wind noch ein axtschwingender Irrer den Weg ins Haus gefunden hatten. Irgendwann in den langsam vorankriechenden Minuten gegen zwei Uhr morgens war sie in einen flachen und friedlosen Schlaf gefallen.

In letzter Zeit hatte sie beim Aufwachen als Erstes immer das Schreien, Lachen, Weinen der anderen Gefangenen gehört. Heute wurde sie vom ungewohnten Kreischen der Möwen begrüßt, so schroff und penetrant wie ein Wecker.

Charlie verglich die Frau, zu der sie geworden war, mit der Person, die sie früher gewesen war. Sie stellte beide nebeneinander wie zwei verschiedene Persönlichkeiten und sah sich selbst irgendwo in der Mitte. Den Namen Charlie hatte sie gewählt, weil er in ihren Ohren freundlich klang. Es war die Art Name, der sich dem jeweiligen Anlass anpassen ließ. Charlotte für Vorstellungsgespräche, Charlie für den Alltag, Char, wenn man Spaß mit den Freundinnen haben wolle.

In der Grundschule hatte sie ein Mädchen namens Charlie gekannt, ein freundliches und beliebtes Kind, zu dem sich alle hingezogen fühlten. Schon damals hatten sämtliche anderen Kinder gewusst, dass diese Charlie dazu bestimmt war, eine Spur strahlender durchs Leben zu gehen als der Rest von ihnen. Der Name rief also positive Erinnerungen wach und ging mit dem vagen Versprechen einher, dass sie in ihn hineinwachsen und zu einer besseren Person werden konnte.

Der Nachname Miller war ein Risiko, ein Stück weit zumindest, doch er bedeutete ihr so viel, dass sie das Risiko auf sich nahm. Es war der Mädchenname ihrer Mutter, an dem sie sich festhalten konnte, wenn ihr bisheriges Ich in Charlies neuem Leben unterzugehen drohte. Ihre Mum war die Erste gewesen, die sie nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis hätte anrufen wollen – und bis heute der einzige Mensch, auf dessen Rat sie Wert legte. Sie würde alles geben, um ihre Stimme noch einmal hören zu können.

Die Welt hatte sich zu schnell gedreht. Als Charlie endlich ihre Freiheit zurückbekommen hatte, lebten ihre beiden Eltern nicht mehr. Charlie würde nie wieder bei dem Namen genannt werden, den ihre Mutter für sie ausgesucht hatte, als sie ihr Baby in den Armen gehalten hatte. Das Mindeste, was sie im Gegenzug tun konnte, war, sich einen Namen zuzulegen, der sie an ihre Mutter erinnerte. Auf welche andere Weise hätte sie ihre Mutter sonst ehren können?

Der Name Miller spiegelte Charlies Gemütszustand besser wider, als Finn es je getan hatte. Finn war der Name ihres Vaters gewesen. Er klang rau und kalt. Es war ein Name, der eigentlich nie zu ihr gepasst hatte.

7

Steffi Finn

Mittwoch, 24. Januar 2018

Tag 64 im Gefängnis

Sie hatte geglaubt, Einsamkeit schon früher kennengelernt zu haben, doch das war ein Irrtum gewesen.

Steffi war nie von so vielen Menschen umgeben gewesen und fühlte sich trotzdem vollkommen isoliert. Es war nicht unbemerkt geblieben, dass sie keinen Besuch bekam. Die anderen Häftlinge sahen darin einen weiteren Beweis für ihre Wertlosigkeit – als hätte es dessen noch bedurft. Andere Frauen schienen sich im Kontakt miteinander ungezwungen zu fühlen, ihrer Stellung gewiss. Sie lachten, scherzten, lächelten. Steffi hätte nicht sagen können, ob sie dabei wirklich echte Freude empfanden, oder ob sie glaubten, als leichte Opfer zu gelten, falls sie andere Gefühle zeigten. Steffi behielt ihr Inneres ganz für sich. Ob Angst, Langeweile oder Unruhe – ihr Gesicht zeigte ein und denselben Ausdruck. Sie blieb höflich, aber wortkarg. Nach Möglichkeit verbarg sie sich in schützenden Schatten und Ecken.

Wenn sich die Zellentür am Abend hinter ihr schloss, spürte Steffi, wie ihre Fäuste sich lockerten. Auf ihren Handflächen zeigten sich Halbmonde, wo die Fingernägel sich in ihre Haut gegraben hatten. Sie ließ den Kopf von einer Seite zur anderen rollen, um die angespannten Muskeln im Nacken zu lockern. Es kostete einige Mühe, niemanden auf die falsche Art und Weise anzuschauen und nicht zu laut zu atmen. Nie zuvor war Steffi eine derartige Feindseligkeit entgegengeschlagen. Ihre Hoffnung, zumindest mit einigen der Frauen hier eine gemeinsame Basis zu finden, hatte sich nicht erfüllt. Stattdessen hatte sie begriffen, dass es sicherer war, den Kopf einzuziehen und den Mund zu halten.

Bald nach ihrer ersten Begegnung mit Lee hatte sie begonnen, sich langsam von ihren Freundinnen zurückzuziehen; zum Zeitpunkt ihrer Inhaftierung war die Kluft bereits unüberbrückbar gewesen, und sie hatte niemanden mehr gehabt, an den sie sich wenden konnte. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie diese Entwicklung realisierte, und selbst dann machte es ihr nicht allzu viel aus. Das Leben ändert sich, dachte sie, und die Menschen auch. Wenn sie und Lee zusammen waren, brauchten sie niemanden sonst. Und bei den wenigen Gelegenheiten, wenn sie sich mit Freundinnen treffen wollte, wurde Lee krank, oder er vergaß ihre Verabredung und machte andere Pläne für sie beide. Kaufte Tickets, die sich nicht zurückgeben ließen.

Oder er gab Kommentare ab wie: »Hast du dich nie gefragt, ob sie dich nur einladen, damit du sie nachher nach Hause fahren kannst?«

Als sie dann schließlich doch den Kontakt suchte, hatten die alten Freundinnen keine Zeit mehr für einen Kaffee, und die Anrufe wurden von Mal zu Mal kürzer. Sie sagten: »O Gott, tut mir leid, ich bin gerade auf dem Weg nach draußen.« Und: »Tut mir leid, Steff, den Kids geht’s nicht so gut. Ich ruf dich später an, okay?«

Wegen der vielen Hassanrufe hatte sie ihre Telefonnummer ändern müssen, doch die Mädels reagierten nicht, als sie ihnen die neue Nummer schickte. Womit eigentlich zu rechnen gewesen war.

Nur Anita war ehrlich zu ihr gewesen. »Ich komme damit einfach nicht klar. Es macht mich irre. Diese Pressefritzen lauern den Kindern an der Schule auf und wollen wissen, ob du eine gute Patentante bist.«

»Was hast du gesagt?«

»Was glaubst du denn? Ich hab gesagt, du hast keinen einzigen Geburtstag vergessen. Du lässt dir von ihnen die Haare flechten und dich schminken. Ich hab gesagt, du bist das verdammte Salz der Erde und mehr wert als zehn von ihnen, und wenn sie mir und meiner Familie noch einmal in die Quere kommen …«

Sobald der anfängliche Pressewahnsinn sich ein Stück gelegt hatte, war Steffi nach Hause zurückgekehrt. Sie hatte sich ein paar Monate bedeckt gehalten und die Vorhänge zugezogen. Doch als das Datum ihrer Verhandlung näher rückte – sie war eine Woche nach Lees Prozess angesetzt –, ging es mit den Artikeln wieder los. Und mit den Angriffen.

Sie setzten ihr in Horden nach, wobei sie nicht mal den Schutz der Nacht abwarteten oder versuchten, ihre Spuren zu verwischen. In ihrer Dreistigkeit legten sie es darauf an, von ihr gesehen zu werden. Es klingelte an der Tür, in ihrem Briefkasten landeten Fäkalien. Es gab Beschimpfungen und hasserfüllte Blicke der Nachbarn.

Sie hatte das Gekicher durch die geschlossenen Vorhänge gehört, das Geräusch von Schritten vor den Fenstern. Sie hätte nicht sagen können, was der Auslöser gewesen war, doch eines Tages rastete sie einfach aus. Sie riss die Haustür auf und lief hinaus auf die Auffahrt.

»Na kommt schon!«, rief sie. »Wo seid ihr?«

Die Sprühdose rollte den Fußweg hinab und landete im Rinnstein. Sie spürte, wie sich die Hochmütigen in ihren Häusern verbargen und sie aus dunklen Ecken beobachteten, zufrieden, dass sie endlich bekam, was sie verdient hatte.

Sie machte ihnen den Hass nicht zum Vorwurf. An manchen Tagen konnte sie den Blick in den Spiegel selbst nicht ertragen. Sicher lag ihr Leben in Trümmern, und sie hatte alles verloren, doch das war nichts verglichen mit dem, was Katy und Anna widerfahren war.

Steffi schnappte sich die Sprühdose und schüttelte sie, so wie sie es in Filmen gesehen hatte. Dann begutachtete sie die rote Schrift auf ihrer Mauer, schüttelte die Dose noch einmal und übermalte mit weit ausholenden Bewegungen ein »h« in der Mitte des Schriftzugs.

»So.« Sie trat zurück, nickte und stützte eine Hand auf ihre Hüfte. »Wenn ihr mich schon Hure nennt, dann buchstabiert es wenigstens richtig.«

Am nächsten Tag erstatteten die Zeitungen Bericht. Komplett mit einem Foto, das aus dem Obergeschoss von Nummer 12 aufgenommen worden war. Seltsamerweise hatten die Presseleute nichts von den Jugendlichen mitgekriegt, die das Haus verschandelt hatten, nur davon, wie Steffi ausgetickt war. Auf dem Foto sah sie aus wie eine Wahnsinnige. Natürlich gab es keine Bilder davon, wie sie bittere Tränen in ein Kissen vergoss oder sich verzweifelt ins Spülbecken erbrach.

Sie hatte Naz Apkarian angerufen, die Polizistin, die sie so geduldig verhört hatte. Tatsächlich tauchte sie in Windeseile auf.

»Also, auf der Sprühdose sind Ihre Fingerabdrücke?«, fragte sie.

»Ja, aber nur, weil …«