9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Elias Rukla, seit 25 Jahren Studienrat, macht im Unterricht eine aufregende Entdeckung. Dr. Relling in Ibsens Wildente hat eine ganz zentrale Funktion! Erregt von dieser Eingebung bittet er einen Schüler, die wenigen Einsätze Rellings laut zu lesen. Genervt blättern alle vor und zurück. Der Unterricht wird zur Qual. Das erlösende Klingeln ertönt, Rukla atmet erleichtert auf. Als sich auf dem Pausenhof sein Regenschirm nicht öffnen lässt, verliert er die Haltung, er trampelt darauf herum, beschimpft dabei die gaffenden Schüler aufs Wüsteste. Und er weiß, er will nicht mehr in sein altes Leben zurückkehren, seine Scham über den Verlust der Würde ist zu groß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

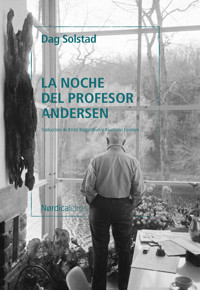

Dag Solstad

Scham und Würde

Roman

Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger

DÖRLEMANN

Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel»Genanse og verdighet« im Forlaget Oktober A/S Oslo. eBook-Ausgabe 2019 Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Copyright © Forlaget Oktober A/S, Oslo Copyright © 2019 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Umschlagbild: folele/iStock Porträt: Dag Solstad, © Tom Sandberg Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-967-6www.doerlemann.com

Inhalt

Dag Solstad

Im Grunde war er ein dem Alkohol verfallener Studienrat in den Fünfzigern mit einer Frau, die ziemlich zugenommen hatte und mit der er jeden Morgen frühstückte. So auch am heutigen Herbsttag, einem Montag im Oktober, von dem er, als er mit leicht schmerzendem Kopf am Frühstückstisch saß, noch nicht ahnte, daß es der entscheidende Tag in seinem Leben werden sollte. Wie jeden Tag war er sehr darauf bedacht, ein blitzsauberes Hemd zu tragen, um das Unbehagen zu lindern, von dem er sich nicht ganz freisprechen konnte, darüber daß er in dieser Zeit und unter diesen Bedingungen leben mußte. Er frühstückte schweigend zu Ende und sah aus dem Fenster, direkt auf die Jacob Aalls Gate, so wie er es in all den Jahren unzählige Male getan hatte. Er befand sich in Oslo, der Hauptstadt Norwegens, wo er wohnte und seiner Arbeit nachging. Es war ein grauer, drückender Tag, der Himmel war bleiern, und einzelne schwarze Wolken trieben wie Schleier darüber. Es würde mich nicht wundern, dachte er, wenn es Regen geben sollte, und er griff nach seinem Taschenschirm. Zusammen mit Kopfschmerztabletten und ein paar Büchern steckte er ihn in die Tasche. Er verabschiedete sich von seiner Frau, auffallend herzlich und in einem Ton, der echt wirkte, jedoch in starkem Kontrast zu seinem gereizten und ihrem eher vergrämten Gesichtsausdruck stand. Aber so war es jeden Morgen, unter großer Mühe zwang er sich zu diesem herzlichen »Mach’s gut«, einer Geste der Höflichkeit an jene Frau, mit der er seit Jahren zusammenlebte und der er sich folglich in einem tiefen Zusammengehörigkeitsgefühl verbunden fühlte, und auch wenn er heute im großen und ganzen nur noch Reste dieses Zusammengehörigkeitsgefühls empfand, legte er jeden Morgen großen Wert darauf, durch dieses fröhliche und schlichte »Mach’s gut« zum Ausdruck zu bringen, daß er in seinem tiefsten Innern der Ansicht war, zwischen ihnen habe sich nichts verändert, und auch wenn sie beide wußten, daß das mitnichten der Realität entsprach, mußte er sich aus Gründen des Anstands bemühen, sich in Höhen aufzuschwingen, in denen diese Geste möglich war, nicht zuletzt auch deshalb, weil sein Abschiedsgruß sodann mit einem ebenso schlichten und echten Tonfall erwidert wurde, der seine Unruhe dämpfte, worauf er nicht gern verzichten wollte. Er begab sich zu Fuß zur Schule, zum Fagerborg Gymnasium, das nur sieben bis acht Minuten von seiner Wohnung entfernt lag. Sein Kopf war schwer, er war etwas gereizt, nachdem er am Vorabend Bier und Aquavit getrunken hatte, etwas zuviel Aquavit, aber die richtige Menge Bier, dachte er. Etwas zuviel Aquavit, der sich jetzt wie eine schwere Kette auf seine Stirn gelegt hatte. Als er in der Schule ankam, ging er direkt ins Lehrerzimmer, stellte seine Tasche ab, holte die Bücher heraus, nahm eine Kopfschmerztablette, grüßte kurz, aber selbstverständlich, die Kollegen, die bereits eine Unterrichtsstunde hinter sich hatten, und ging in seine Klasse.

Er trat ins Klassenzimmer, schloß die Tür hinter sich und setzte sich ans Lehrerpult, das auf dem Podest vor der Tafel stand, die den größten Teil der einen Längswand einnahm. Tafel und Kreide. Schwamm. Fünfundzwanzig Jahre im Schuldienst. Als er ins Klassenzimmer kam, eilten die Schüler zu ihren Plätzen. Vor ihm neunundzwanzig junge Menschen von circa achtzehn Jahren, die ihn ansahen und seinen Gruß erwiderten. Sie nahmen die Stöpsel aus den Ohren und steckten sie in die Hosentaschen. Er bat sie, die Schulausgabe der Wildente herauszuholen. Einmal mehr fiel ihm auf, wie feindlich sie ihm gegenüber eingestellt waren. Sei’s drum, er hatte eine Pflicht, und die würde er auch erfüllen. Er spürte, wie von ihnen als Gruppe ein massiver Unwille ausging, der ihren Körpern entströmte. Jeder für sich mochten sie mitunter sehr nett sein, aber zusammen in der jetzigen Anordnung hinter ihren Pulten, bildeten sie eine strukturelle Feindseligkeit, die sich gegen ihn und alles, wofür er stand, richtete. Auch wenn sie seiner Aufforderung nachkamen. Sie holten, ohne zu murren, die Schulausgabe der Wildente heraus und legten sie vor sich aufs Pult. Er selbst hatte ein entsprechendes Exemplar vor sich liegen. Die Wildente von Henrik Ibsen. Jenes seltsame Drama, das Henrik Ibsen 1884 im Alter von sechsundfünfzig Jahren geschrieben hatte. Seit über einem Monat beschäftigte sich die Klasse nun schon damit, und noch waren sie über die Mitte des vierten Aktes nicht hinausgekommen, das hatte Stil, dachte er. Ein träger Montagvormittag. Norwegischunterricht, eine Doppelstunde gar, in einer der Abiturklassen am Fagerborg Gymnasium. Der graue, drückende Tag gleich draußen vor den Fenstern. Er saß hinter dem Katheder, wie er es nannte. Die Schüler hatten Augen und Nase im Buch. Manche lagen mehr auf ihrem Pult, als daß sie saßen, was ihn ärgerte, doch es nützte nichts, sich darüber aufzuregen. Er redete, dozierte. War mitten im vierten Akt. Wo Frau Sørby bei Ekdals zu Hause auftaucht und verkündet, sie wolle den Großhändler Werle heiraten, und wo auch Ekdals Logiergast Dr. Relling zugegen ist, und er las (selbst, bat keinen der Schüler, was zum Schein hin und wieder vorkam, las lieber selbst): »Relling (seine Stimme zittert etwas): Das darf doch nicht wahr sein? Frau Sørby: Doch, mein guter Relling, es ist wahr.«1 Während er las, spürte er plötzlich eine unerträgliche Spannung in sich, denn mit einemmal hatte er den Eindruck, einer Sache auf der Spur zu sein, die er bisher nicht bemerkt hatte, wenn er Die Wildente zu verstehen suchte.

Seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren nahm er mit 18jährigen in ihrem letzten Jahr auf dem Gymnasium (oder der weiterführenden Schule) dieses Drama von Henrik Ibsen durch, und er hatte mit Dr. Relling immer seine Probleme gehabt. Er hatte nicht verstanden, was Relling in dem Stück zu suchen hatte. Er hatte gesehen, daß seine Funktion darin bestand, elementare und ungeschminkte Wahrheiten über die übrigen Personen im Stück zu verkünden, ja im Grunde über das gesamte Stück. Er hatte ihn als eine Art Sprachrohr Ibsens gesehen und nicht begriffen, warum ein solches nötig war. Ja, er hatte sogar gefunden, die Figur des Dr. Relling würde das Stück schwächen. Wozu brauchte Henrik Ibsen ein »Sprachrohr«? Sprach das Stück denn nicht für sich? hatte er gedacht. Aber hier, an dieser Stelle, steckte mehr dahinter. Henrik Ibsen nimmt seine Nebenfigur Dr. Relling und läßt dessen Stimme zittern, in Klammern, als er Frau Sørby fragt, ob es wirklich stimme, daß sie den mächtigen Großhändler Werle zu heiraten gedenke. Henrik Ibsen schiebt Relling für einen Augenblick hinein in das Drama, das dieser ansonsten ausschließlich mit sarkastischen Äußerungen kommentiert. Jetzt steht er dort, gefangen in seinem ganz persönlichen, bitteren Schicksal als ewig gescheiterter Verehrer von Frau Sørby, mit ihren beiden Ehen, zunächst die mit dem alten Dr. Sørby, nun die mit Großhändler Werle, und für den Bruchteil einer Sekunde wird sein Schicksal, und nichts anderes, auf der Bühne festgefroren. Der Augenblick der Nebenfigur. Davor und danach ist er derselbe, der Mann mit den schlauen Sprüchen, von denen einer in der norwegischen Literatur unsterblich wurde: »Wenn Sie einem Durchschnittsmenschen seine Lebenslüge rauben, dann nehmen Sie ihm gleichzeitig sein Glück.«

Das legte er seinen Schülern jetzt ausführlich dar, die teils an ihren Pulten saßen, teils darauf lagen. Er bat sie, zum dritten Akt zurückzublättern, in dem Dr. Relling zum ersten Mal die Bühne betritt, seine Einsätze dort zu lesen und dann zum Ende des vierten Aktes vorzublättern (er setzte voraus, daß die Schüler das ganze Stück kannten, obwohl sie erst in der Mitte des vierten Aktes angekommen waren, denn als sie mit der Lektüre begonnen hatten, hatte er ihnen als Hausaufgabe aufgetragen, das ganze Drama zu lesen, weshalb er sich anmaßte, davon auszugehen, daß sie es getan hatten, ungeachtet dessen, was die Schüler einzeln oder in ihrer Gesamtheit in dieser Beziehung unternommen hatten, er sah keinerlei Veranlassung, den Wachtmeister der Klasse zu spielen, dachte er in sich hineinlächelnd, in seinen [nach dem gestrigen, von schwermütigen Gedanken geprägten kleinen Zechgelage] eher fröstelnden Körper) zu eben jener Stelle, an der Dr. Relling unter anderem seinen später so unsterblichen Satz über die Lebenslüge von sich gibt, und sagte: Sie sehen, Dr. Relling plaudert die ganze Zeit munter drauflos, außer an einer Stelle, und das ist die, an der wir jetzt sind. Hier haben wir ihn also mitten im Drama, zum ersten und zum letzten Mal. Die Schüler taten wie geheißen, blätterten zurück, blätterten vor, blätterten wieder zurück zu der Stelle, an der sie waren, wo sie Dr. Relling also zum ersten und letzten Mal mitten im Drama hatten. Gähnten sie? – Nein, sie gähnten nicht, weshalb sollten sie gähnen, die Situation war es nicht wert, daß sie ihre Unlust durch Gähnen so deutlich demonstrierten, das hier war eine ganz normale Norwegischstunde an einem Montagmorgen im Fagerborg Gymnasium, in der Abiturklasse. Und sie saßen da und lauschten den Ausführungen des Lehrers zu einem Stück, das für Norwegisch auf dem Lehrplan stand, Die Wildente, benannt nach einer Wildente, die auf einem Dachboden hauste, einem fensterlosen Dachboden vermutlich. Manche sahen ins Buch, andere schauten zu ihm auf, wieder andere sahen aus dem Fenster. Die Minuten tickten langsam dahin. Der Lehrer redete weiter über den fiktiven Dr. Relling, der anscheinend eine unsterbliche Äußerung in Ibsens Schauspiel getan hatte. Da ist er, sagte er, festgefroren in seinem eigenen bitteren Schicksal. Bitter für ihn, an der Grenze zum Lächerlichen für uns andere, erst recht, wenn wir ihn durch Dr. Rellings übliche Sarkasmen präsentiert bekämen.

Aber, fügte er hinzu, und jetzt zeigte er mit dem Finger direkt auf die Klasse, was zur Folge hatte, daß einzelne zusammenzuckten, weil es ihnen nicht gefiel, wenn man mit dem Finger auf sie zeigte, was würde passieren, wenn diese Szene fehlte? Nichts. Das Stück wäre exakt dasselbe, nur daß Dr. Relling um seinen Augenblick des Zitterns gebracht würde. Denn dieser ist vollkommen überflüssig. Er hat keinerlei Einfluß auf den Verlauf des Stücks und verändert auch nicht, wie wir gesehen haben, die Nebenfigur des Dr. Relling. Dieser ist genau dieselbe Figur mit exakt derselben Funktion vor wie nach dem Augenblick des Zitterns. Wenn wir nun also wissen, daß dieses Stück von Meister Ibsen geschrieben wurde, der seine Figuren und Szenen mit großer Genauigkeit zeichnet und nichts dem Zufall überläßt, müssen wir uns fragen: Warum hat Ibsen diese überflüssige Szene eingebaut, in der die Nebenfigur des Dr. Relling einen Satz sagt, bei dem ihre Stimme »leicht zittert« und bei der sie plötzlich in das Stück hineingezogen wird als ein Mensch mit einem Schicksal? Es muß einen Grund geben, und da die Szene nun einmal überflüssig ist, ja im Grunde die reine Verschwendung, kann der Grund kein anderer sein, als daß sich Henrik Ibsen seiner fiktiven Nebenfigur Dr. Relling gegenüber großzügig erweisen will. Die Frage ist nur: Warum … Im selben Moment läutete die Pausenglocke, und die Schüler richteten sich augenblicklich auf, klappten die Schulausgabe der Wildente zu, erhoben sich und schritten ruhig und unbeirrt aus dem Klassenzimmer, am Lehrer vorbei, den sie keines Blickes würdigten, keiner von ihnen, und der als einziger auf seinem Stuhl sitzen blieb und sich darüber ärgerte, daß er mitten in einer Frage unterbrochen worden war.

Vor zehn Jahren, dachte er, indem er aufstand, hätten sie ihn wenigstens den Satz beenden lassen. Aber heute schlugen sie, sobald die Pausenglocke ertönte, die Bücher zu und verließen das Klassenzimmer, selbstsicher und unangreifbar, weil über jeden Zweifel erhaben war, daß die Pausenglocke das Ende der Unterrichtsstunde anzeigte. Die Uhr war entscheidend, so lauteten die Regeln für die Rahmenbedingungen des Unterrichts, und die Regeln waren zu befolgen, würden sie sagen, ruhig und überzeugend, falls er sagen würde, daß er entscheide, wann die Stunde zu Ende war. Sie würden ihn anschauen und fragen: Warum läutet denn dann die Pausenglocke, wenn letztlich Sie entscheiden, dachte er, das würden sie sagen. Und es würde ihm wenig nützen, wenn er vorbrächte, daß die Pausenglocke nur ein Hilfsmittel war, das den Lehrer daran erinnerte, daß es jetzt an der Zeit wäre, zum Ende zu kommen, für den Fall, daß er sich so in den Unterricht hineingesteigert hätte, daß er Raum und Zeit vergaß. Er ging zum Lehrerzimmer. Er war ein wenig gereizt. Nicht zuletzt, weil er die Pause mindestens ebensosehr herbeigesehnt hatte wie sie, er brauchte sie ebensosehr wie sie, erschöpft wie er war, nachdem er schon müde in den Unterricht gekommen war und nahezu eine Dreiviertelstunde am Stück geredet hatte. Er brauchte ein Glas Wasser, und er brauchte noch eine Kopfschmerztablette. Und während er vor dem Wasserhahn stand, kaltes Wasser in sein Glas laufen ließ, eine Tablette hervorkramte und hinunterschluckte, dachte er. Geht es mir im Moment nicht genauso wie Dr. Relling in dem ganzen Stück, ein leichter Kopfdruck, ein Frösteln am ganzen Körper, ein müder Kopf und müde Glieder? Doch, in ebendiesem Zustand lief er durch die Gegend und gab seine mäßig eleganten (ja, er mußte zugeben, daß er es so sah) Sätze von sich, wovon also mindestens einer unsterblich geworden war, und er mußte in sich hineinlachen. Er setzte sich auf seinen festen Platz an dem großen Tisch im Lehrerzimmer und plauderte ein wenig mit den Kollegen, über die Fußballergebnisse vom Wochenende etc. Da die Lehrer ursprünglich aus den unterschiedlichsten Gegenden Norwegens stammten, war jede Mannschaft unserer beiden oberen Ligen von mindestens einem glühenden Anhänger vertreten, und diejenigen, die am Wochenende gewonnen hatten, versäumten es nicht, die anderen darauf hinzuweisen. Er selbst hatte seine Mannschaft in der dritten Liga, zwar an der Spitze der Liga mit der alljährlichen Hoffnung auf einen Aufstieg in die zweite Liga, aber wenn er gefragt wurde, dann zumeist aus Höflichkeit und Mitgefühl, und dagegen konnte er nichts sagen. (Der weibliche Teil des Kollegiums nahm an diesen Diskussionen nicht teil, die Frauen saßen nur am selben Tisch, neben den Männern, und strickten, wie er seiner Frau mit einem verschlagenen Lächeln gern erzählte.)

Dann die Rückkehr ins Klassenzimmer. Aber warum sollte sich Ibsen seinem Sprachrohr gegenüber so großzügig zeigen? fragte er, noch bevor die letzten Schüler hereingekommen waren, ihre Plätze eingenommen und die Tür geschlossen hatten. Das verstehe ich nicht, es wirkt so unnötig, ja in sich widersprüchlich, ja fast wie ein schlechter dramatischer Griff, weshalb wir die Frage, inwieweit Dr. Relling überhaupt Ibsens Sprachrohr in diesem Stück ist, mit einem Fragezeichen versehen müssen. Ein Grund, der dafür sprach, daß Dr. Relling Ibsens Sprachrohr war, mußte ja sein, daß Gregers Werle nicht so billig davonkommen sollte. Aber kommt Gregers Werle denn wirklich billig davon? Er ist doch derjenige, der Hedvig auffordert, sich zu opfern und die Wildente zu erschießen, womit er die Tragödie auslöst. Er löst die Tragödie aus und ist zugleich derjenige, dem auffällt, daß Hjalmar Ekdal daran wächst. An der Tragödie wächst, die er, Gregers Werle, ausgelöst hat. Reicht das nicht? Das sollte schon reichen, man braucht keinen Dr. Relling, damit Gregers Werle seine gerechte Strafe erhält. Aber was wäre dann Dr. Rellings Funktion in diesem Stück, als Nebenfigur, der gegenüber Ibsen sich so unnötigerweise großzügig zeigt, daß er sein Schicksal einfriert, in einem Augenblick des Zitterns? Tja, wenn man das Stück mit offenen Augen liest, an nichts anderes denkt als das und dann die Frage stellt: Wann ist Dr. Relling notwendig, liegt die Antwort auf der Hand. Dr. Relling ist an einer Stelle wichtig, am Ende des letzten Aktes. Er bat seine Schüler, zu der Stelle vorzublättern, und sie kamen seiner Aufforderung nach, blätterten vor, manche schnell, andere langsam, alle in demselben trüben Licht, das in einem Klassenzimmer an einer norwegischen Schule stets herrscht. Auch er selbst blätterte vor und las die Szene, in der vom Dachboden ein Schuß zu hören ist. Wenig später wird klar, daß Hedvig geschossen und sich selbst getroffen hat. Was ist geschehen? Ist sie auf Aufforderung von Gregers Werle auf den Dachboden gegangen, um die angeschossene Wildente zu erschießen, hat dann an der Pistole herumgespielt und sich selbst erschossen? Ein schreckliches Unglück, aber ist das denn die große Tragödie? Nein, dieser Schuß ist nicht unachtsam abgegangen, das zwölfjährige Kind hat die Pistole auf sich selbst gerichtet und abgedrückt. Um das klarzustellen, um das Stück also von einem banalen Unglück zu einer erschütternden Tragödie anzuheben, braucht Ibsen eine Figur mit der erforderlichen Autorität, die ebendies feststellt. Ibsen braucht mit anderen Worten einen Arzt. Dr. Relling, stieß er aus und schlug in freudiger Erregung mit der Hand auf den Tisch. Die Schüler fuhren zusammen, manche sahen ihn verständnislos an, und einige runzelten gar die Brauen, so meinte er zu erkennen. Ibsen braucht Dr. Relling als natürliche Autorität, die die Wahrheit bezeugt, damit er schreiben kann: »Relling (geht zu Gregers und sagt): Mir kann niemand erzählen, das sei nur ein Unfall gewesen. Gregers (der starr vor Schreck dastand, zuckt jetzt wie in Krämpfen): Niemand weiß, wie das Furchtbare sich zugetragen hat. Relling: Der Vorderlader hat ihren Kleiderstoff versengt. Sie muß die Pistole direkt auf die Brust gesetzt und dann abgedrückt haben. Gregers: Hedvig ist nicht vergebens gestorben. Haben Sie gesehen, wie in der Trauer Ekdals innere Größe zum Vorschein kam?«

Hier und nur hier wird Dr. Relling gebraucht. Wegen dieser Szene ist er in dem Stück dabei. Denn wenn Ibsen am Ende seines Dramas einen Arzt braucht, einen Doktor, kann dieser nicht einfach aus dem Nichts auftauchen, er muß bereits vorher eingeführt worden sein. Und wir haben geglaubt, daß er als »Ibsens Sprachrohr« in diesem Stück ein und aus geht. Doch was macht er eigentlich? Ja, er kommentiert in einem fort das Stück. Er charakterisiert die mitwirkenden Figuren und kommentiert die Handlung. Als Kommentator hat Ibsen ihn in sein Drama eingebunden. Und welche Kommentare gibt Dr. Relling ab? Sie zeigen alle in ein und dieselbe Richtung. Dieser oder jener sei ein Trottel, dieser oder jener sei sein Leben lang ein Dummkopf gewesen, dieser oder jener ein naiver Einfallspinsel und dieser oder jener ein widerlicher Neureichensprößling, der an einem krankhaften Gerechtigkeitssinn leidet. Also einfache, zynische, ja banale Wahrheiten. Und diese banalen Wahrheiten regnen auf die Figuren in Ibsens Drama herab, und zwar während der Aufführung des Stücks. Dr. Relling zieht das ganze Stück in den Schmutz. Weit davon entfernt, Ibsens Sprachrohr zu sein, ist Dr. Relling der Feind des Stückes, alles, was er sagt, hat nur einen einzigen Zweck: Das Stück kaputtzumachen, das Drama, das Henrik Ibsen schreibt. Hjalmar Ekdal ist ein betrogener Narr, laßt ihn und seine Familie in Frieden. Gregers Werle läßt er hingegen nicht in Frieden, Dr. Relling behauptet, Gregers Werle sei ein Narr, krankhaft ichbezogen auf Kosten anderer, meine Rede übrigens, fügte er, der sich jetzt auf dem Katheder niedergelassen hatte, mit einem kleinen verschämten Lächeln hinzu, und alles, was er, Gregers Werle, auslösen kann, ist ein klägliches Elend, von dem wir alle besser verschont geblieben wären. Die Tochter des Hauses, ein zwölfjähriges Mädchen, nimmt sich das Leben, Hjalmar Ekdal ist immer noch ein aufgeblasener Trottel, und Gregers Werle wird, nicht ganz unerwartet, als gefühlskalter Fisch entlarvt, der nach dem Begriff »Grund des Meeres« geifert, fügte er hinzu, beinahe erstaunt über sich und seine Worte, und als Hedvig dann tot ist, denkt er nur daran, ob Hjalmar Ekdal seine Trauer mit wahrer Würde trägt. Also wirklich, kann man über so etwas ein Drama schreiben! rief er aus und erntete erneut mißbilligende Blicke seitens einiger Schüler, während andere halb auf ihren Pulten lagen, halb dahinter saßen, in aller Ruhe und Trägheit. Nicht wenn Dr. Relling recht hat, sagte er und senkte die Stimme, und wie recht Dr. Relling hat, das können alle sehen, sogar Ibsen, dem ja keineswegs verborgen bleibt, daß Dr. Relling seine eigenen »Ansichten« zu den Figuren, über die er schreibt, zum Ausdruck bringt. Dennoch schreibt Ibsen weiter, denn irgend etwas muß Dr. Relling übersehen haben, und genau das ist der Grund, weshalb der 56jährige berühmte Dramatiker weiterschreibt. Dr. Relling ist Henrik Ibsens Widersacher. Dr. Relling versus Dr. Ibsen. Henrik Ibsen schreibt unverdrossen weiter, er gibt Dr. Relling alles, ja, er überläßt ihm sogar das letzte Wort, stieß er aus und zog die Schultern hoch. Und warum, fügte er knapp hinzu, während er sich sammelte. Ja, warum? Wir dürfen nicht vergessen, daß Dr. Relling zwar gegen Dr. Ibsen steht, aber Dr. Ibsen derjenige ist, der Dr. Relling erfunden oder erschaffen hat. Dr. Relling existiert erst in dem Augenblick, in dem Dr. Ibsen »Dr. Relling« zu Papier bringt und ihm einige dieser mäßig eleganten Kernsprüche in den Mund legt, die damit drohen, das ganze Schauspiel in Stücke zu reißen. Warum macht Ibsen das? fragte er. Warum, warum? fragte er und sah in die Klasse, von wo keinerlei Reaktion zu erwarten war, ganz im Gegenteil drückten die Schüler in vielen Nuancen durch unterschiedlichste Körpersprachen und Gesichtsausdrücke eine kompakte und undurchdringliche feindliche Struktur aus, die ihm einmal mehr ins Bewußtsein rief, was für eine Qual es war, hier zu sitzen und sich von seiner eigenen Interpretation der Wildente und ihrer Nebenfigur Dr. Relling mitreißen zu lassen.

Es war nicht so sehr die Tatsache, daß sie sich langweilten, sondern die gekränkte Miene, mit der sie ihre Langeweile zum Ausdruck brachten. Daß man sich in einer Norwegischstunde, in der ein Drama von Henrik Ibsen durchgenommen wurde, langweilte, war nicht weiter verwunderlich. Es waren schließlich 18jährige, die sich eine gewisse Allgemeinbildung zulegen sollten. Es waren Jugendliche, die noch nicht als fertige Geschöpfe angesehen werden konnten. Sie als unreif zu charakterisieren konnte niemanden vor den Kopf stoßen, weder sie selbst noch ihre Vorgesetzten, zumindest aus einer nüchternen und sachlichen Perspektive betrachtet. Diese unreifen Geschöpfe saßen in der Schule, um Wissen über die klassische schöngeistige Literatur Norwegens zu erwerben, und ihm oblag die Aufgabe, es ihnen zu vermitteln. Er war eigens vom Staat dafür eingestellt worden, dies zu leisten. Das Hauptproblem bei einer solchen Aufgabe lag indes darin, daß die Schüler nicht annehmen wollten, was er ihnen geben sollte. Unreife Geschöpfe in dem an und für sich interessanten Stadium zwischen Kindheit und Erwachsensein haben nicht die Voraussetzungen, Die Wildente von Henrik Ibsen zu verstehen, wollte man etwas anderes behaupten, wäre dies eine Kränkung des alten Meisters und so gesehen auch eines jeden erwachsenen Menschen, der sich Wissen über das gemeinsame Kulturerbe der Menschheit angeeignet hatte. Deshalb sprach man auf dieser Entwicklungsstufe auch von Schülern und nicht von Studenten. Es handelte sich nicht um Studenten, die studieren sollten, sondern um Schüler, die etwas lernen mußten. Er war der Lehrer, sie waren die Schüler. Nun stellte allerdings diese Stufe die höchste allgemeine Schulbildung in Norwegen dar, weshalb an die Qualität des Unterrichts Ansprüche gestellt wurden. Das heißt, der zu vermittelnde Stoff war nicht immer unmittelbar der unfertigen Gedankenwelt und dem Gefühlsleben der Schüler angepaßt, sondern häufig dergestalt, daß er ihnen zu hoch war, so daß sie sich bemühen mußten, noch dazu sehr, um überhaupt zu erkennen, was ihnen vermittelt wurde. Es herrschte allgemein Einigkeit darüber, daß Schüler, die die höchste allgemeine Schulbildung Norwegens genossen hatten, über ein Grundwissen des norwegischen Kulturerbes verfügen sollten, vor allem des in der Dichtung erhaltenen, weshalb er jetzt an diesem verregneten Montagvormittag im Fagerborg Gymnasium saß und pflichtschuldig ein Drama von Henrik Ibsen durchnahm. Über dieses sollten sie Wissen erwerben, aber da das Werk die Fähigkeiten derer, die sich in diesem unreifen Stadium ihres Lebens befanden, natürlich überstieg, war es unvermeidlich, daß sich Langeweile über das Klassenzimmer senkte. Das war schon immer so gewesen, es lag in der Art und Zielsetzung des Unterrichts, ja, er selbst hatte sich seinerzeit als Schüler in den Norwegischstunden auf dem Gymnasium gelangweilt, und sobald er als frischgebackener Lehrer sieben Jahre später ins Klassenzimmer getreten war, hatte er bei seinen Schülern, die er jetzt in etwas unterrichten sollte, das er selbst in seiner Schulzeit als langweilig angesehen hatte, sogleich dieselbe Langeweile erkannt, in diesem Stoff, der also dazugehörte, wenn man in seiner Jugend allgemeinbildendes Wissen erwarb, und womit derjenige, der dieses Wissen vermitteln sollte, nun einmal umgehen mußte, ja, am besten heiteren Gemüts, so wie er es zumindest die ersten fünfzehn bis zwanzig Jahre seines Schuldienstes an der höheren Schule getan hatte. Er hatte sich sogar darüber amüsiert, daß sein Unterricht die Schüler langweilte, und gedacht: Ja, ja, so ist das Leben, so ist es und so soll es sein, wenn man in der höheren Schule eines zivilisierten Landes unterrichtete. Man konnte sich schließlich auch das Gegenteil denken, dann würde man rasch erkennen, wie unmöglich alles wäre, wenn es nicht so wäre, wie es tatsächlich war. Man stelle sich vor, es verhielte sich so, daß das Kulturerbe in der heranwachsenden Generation enorme Begeisterung weckte, sie es gierig in sich aufsaugte, weil es sowohl die Fragen als auch die Antworten in sich barg, die sie insgeheim mit sich herumgetragen hatte, ein an und für sich schöner Gedanke, jedoch nicht, wenn man die Wirklichkeit in Betracht zog, nämlich, daß es sich um unreife Menschen mit einem eher verwirrten, unvollständigen, ja zuzeiten nachgerade banalen Gefühlsleben und entsprechender Gedankenwelt handelte. Wenn die Dichtung, die uns durch unser Kulturerbe überliefert wurde, unsere Jugend wirklich erreichen würde, auf dem geistigen Niveau, auf dem sie sich befand, dann würde dies, sollte es zutreffen, ebenjene Kultur, die diese Dichtung »unser Kulturerbe« nannte, in ein peinliches Licht rücken. Es müßte des weiteren bedeuten, daß die Aufsätze, die besagte Schüler ihrem Lehrer vorlegten, in diesem Fall also ihm, der an diesem verregneten bleigrauen Montagvormittag an seinem Katheder in einem Klassenzimmer des Fagerborg Gymnasiums in Oslo saß, die reinsten literarischen Abhandlungen waren, weshalb er es kaum erwarten konnte, nach Hause zu kommen, um sich endlich auf sie stürzen zu können, nicht, um sie zu korrigieren, sondern um sie zu lesen