18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Singer ist vierunddreißig und hat gerade die Ausbildung zum Bibliothekar abgeschlossen, als er mit dem Zug in der Kleinstadt Notodden ankommt, um ein neues Leben zu be- ginnen. Er verliebt sich in Merete, eine Töpferin, und zieht mit ihr und ihrer kleinen Tochter zusammen. Im Lauf der Jahre beginnt die Beziehung zu bröckeln. Und gerade als sich das Paar scheiden lassen will, nimmt Singers Schicksal durch einen Autounfall eine unerwartete Wendung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

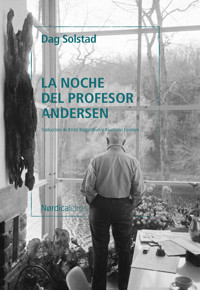

Dag Solstad

T. Singer

Roman

Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger

DÖRLEMANN

Die norwegische Originalausgabe erschien unter dem Titel »T. Singer« im Forlaget Oktober A/S in Oslo. Die Übersetzung des Romans wurde von NORLA unterstützt. Der Verlag bedankt sich hierfür. eBook-Ausgabe 2019 Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Copyright © Forlaget Oktober A/S, Oslo Copyright © 2019 Dörlemann Verlag AG, Zürich Cover: Peter Mendelsund. Mit freundlicher Genehmigung Porträt: Dag Solstad, © Tom Sandberg Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-965-2www.doerlemann.com

Inhalt

Dag Solstad

Singer litt an einer speziellen Form von Schamgefühl, das ihn keineswegs täglich plagte, ihn jedoch gelegentlich heimsuchte, es war eine Erinnerung an ein wie auch immer geartetes peinliches Missverständnis, die ihn plötzlich innehalten ließ, völlig erstarrt, mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck, den er sogleich verbarg, indem er beide Hände vor das Gesicht führte, während ihm ein lautes »Nein, nein« entfuhr. Es konnte ihn überall ereilen, auf einer Straße, in einem geschlossenen Raum, auf dem Bahnsteig eines Bahnhofs, und er war stets allein, wenn es geschah, häufig jedoch an Orten, an denen auch andere Menschen versammelt waren, die hin und her liefen, in einer Straße oder einem Park oder einem Ausstellungsraum, sodass diese anderen ihn innehalten sahen, stocksteif, mit den Händen vor dem Gesicht, und sie hörten sein verzweifeltes »Nein, nein«. Bisweilen wurde er auch plötzlich von einem Schamgefühl übermannt wegen einer Sache, die vor langer Zeit vorgefallen war, einer bestimmten Szene aus der Vergangenheit, oft sogar aus seiner Kindheit, die unversehens in seiner Erinnerung auftauchte, und erneut schlug er die Hände vor das Gesicht, als wollte er es verdecken, und stieß dieses verzweifelte »Nein, nein« aus. Eine dieser speziellen Kindheitserinnerungen, die ihn mit einem derart intensiven Schamgefühl erfüllte, tauchte auch auf, als er im Begriff stand, nach Notodden zu ziehen, er war damals vierunddreißig Jahre alt, doch sie kommt auch heute hoch, weitere fünfzehn Jahre später, während dies hier verfasst wird, und zwar ebenso plötzlich und unversehens wie damals, als er vierunddreißig war oder beispielsweise auch fünfundzwanzig.

So gesehen muss diese Kindheitserinnerung für ihn von großer Bedeutung gewesen sein und Zugang zu einem grundsätzlichen Lebensmuster darstellen, obwohl sie sich dadurch auszeichnet, dass sie von diesem grundsätzlichen Lebensmuster abgelehnt und verdrängt wird als etwas, woran er nicht erinnert werden will. Sie ist in all ihrer Unbedeutsamkeit eine Bürde, die er nicht zu tragen vermag, doch sie ist zweifellos und gerade durch die augenfällige Ablehnung, das muss Singer zugeben, ein wichtiger Teil seiner selbst, auf den er wegen eines unerträglichen Gefühls von Scham über sich selbst nur mit Lähmung reagieren kann.

In aller Kürze handelt es sich bei diesem Vorfall um Folgendes: Singer und A, sein bester Freund, befinden sich in einem Spielzeugladen. A hat sich ein vorgeblich lustiges Spielzeug gegriffen, eine mechanische Aufziehpuppe, die er nun aufzieht, um Singer zu zeigen, wie sie funktioniert. Das gefällt den Verkäuferinnen natürlich gar nicht, und sie werden früher oder später einschreiten und A auffordern, das Spielen zu unterlassen, und Singer findet die mechanische Aufziehfigur auch nicht so lustig, tut aber so als ob, um A zu gefallen, und zwar mit einem lauten, aufgesetzten Lachen, das den Verkäuferinnen bestimmt auf die Nerven geht. Mit einem Mal merkt Singer, dass sein Onkel im Laden steht und sich vermutlich schon seit einer Weile dort aufhält. Der Onkel beobachtet Singer. Singer sieht, dass ihn der Onkel beobachtet, wie er A mit seiner lauten aufgesetzten Stimme und dem forcierten Lachen zu gefallen sucht. Singer sieht, wie überrascht der Onkel ist. Das ist Singer peinlich.

Dann grüßt der Onkel und spricht ein paar belanglose Worte. Singer erwidert den Gruß, anschließend stürmen er und A aus dem Laden. Sie gehen die Straße entlang, huschen mal hierhin, mal dahin, betrachten die Schaufenster, verschwinden in einem Toreingang und kommen wieder heraus, huschen hierhin und dorthin: ein ganz normaler Nachmittag in einer kleinen Küstenstadt in Vestfold für jemanden, der dort aufwächst und noch ein Kind ist. Doch etwas ist passiert, das sich in Singer eingebrannt hat, weshalb er sich noch Jahrzehnte später an den Vorfall erinnert, der ihm damals peinlich war und der ihn beim Gedanken daran noch immer peinlich berührt.

Es ist nicht die Tatsache, dass der Onkel sie dabei beobachtet hat, wie sie sich danebenbenahmen. Singer war es nicht peinlich, sich wie ein Flegel benommen zu haben. Auch wenn er sich wie ein Flegel benommen hat. Er und A waren in den Spielzeugladen gegangen und hatten sich danebenbenommen. Ziemlich dreist hatten sie mit der ausgestellten Ware gespielt. Natürlich verschwanden sie, sobald der Onkel auftauchte, aber weder Singer noch A war es peinlich, dass Singers Onkel sie dabei erwischt hatte, wie sie sich in dem Spielzeugladen danebenbenommen hatten. Singer hatte nicht einmal Angst davor, der Onkel könnte ihn bei seinem Vater anschwärzen. Und wenn er es täte, wäre es nur eine Bagatelle, das wusste Singer. Er konnte hinterher auf der Straße beruhigt hierhin und dorthin huschen, in einen Toreingang hineingehen und wieder herauskommen, die Mütze schief auf dem Kopf, seine ganze jungenhafte Erscheinung strotzte vor Übermut.

Es war etwas anderes, wobei ihn der Onkel ertappt hatte und worüber dieser sich zu wundern schien. Die aufgesetzt laute Stimme, das forcierte Lachen. Das hatte der Onkel beobachtet, und zwar mit einer Verwunderung, die Singer peinlich war und die ihn Jahrzehnte später mit Scham erfüllte. Es war nicht das Lachen an sich, sondern dass er von seinem Onkel dabei beobachtet worden war, wie er laut und aufgesetzt gelacht hatte. A, für den das Lachen ja gedacht war, störte es nicht, dass Singer sich so gekünstelt benahm, auch wenn A es vielleicht bemerkt hatte. Hätte er es bemerkt und hätte ihn hinterher auf der Straße gefragt, warum er so forciert gelacht habe, hätte Singer es schlicht leugnen können. Oder er hätte es bestätigen und sagen können, dass A ihn mit seinem kindischen Verhalten genervt habe, dass er ihn jedoch nicht verletzen wollte und deshalb versucht habe mitzulachen, es jedoch nicht ganz hinbekommen habe. Singers aufgesetztes Kinderlachen war ihm selbst also nicht peinlich vor dem, für den es bestimmt war, nicht einmal, wenn dieser ihn durchschaut und darauf hingewiesen hätte.

Man konnte sich auch denken, dass Singer dieses Lachen in anderen Situationen von sich gab, zum Beispiel bei sich zu Hause, und dass sein Vater darüber verärgert war und ihn bat, das aufgesetzte Lachen zu unterlassen. Das wäre ihm ein bisschen peinlich gewesen, hätte ihn aber vor allem verletzt. Und hätte der Vater anderen, zum Beispiel dem Onkel, erzählt, dass er das laute, falsche Lachen seines Sohns nicht mehr ertrug, in Singers Anwesenheit, wodurch er es ebenfalls hörte, dann wäre er gekränkt gewesen, hätte sich verraten gefühlt und hätte es dem Vater nie verziehen. Aber es wäre ihm nicht peinlich gewesen.

Es war die Anwesenheit des Onkels, die das Schamgefühl hervorrief. Nicht das Lachen an sich, sondern dass er beobachtet wurde. Von jemandem, der ihn kannte und sich wunderte. Sich wunderte über Singers aufgesetzte Stimme, über sein Lachen. Sich wunderte, dass Singer, den er so gut kannte, plötzlich ein schrecklich unechtes Lachen von sich gab, wenn er sich unbeobachtet fühlte. Die Stimme zu laut. Aufgesetzt. Bei einem aufgesetzten Lachen auf frischer Tat ertappt. Ein Kind. Ertappt und entlarvt. Er hoffte, der Onkel würde zu Hause nichts davon erzählen. Obwohl er nur verletzt gewesen wäre und nicht peinlich berührt, wenn sein eigener Vater ihn beim Lachen ertappt hätte, hoffte er inständig, dass der Onkel zu Hause nichts davon erzählte. Denn er wusste, was der Onkel sagen würde. Sein ganzes Leben lang hatte er gewusst, was der Onkel sagen würde. Dass Singer so ein »komisches« Lachen hatte. Er war selbst heute, während das hier verfasst wird, ganz sicher, dass der Onkel nicht sagen würde, Singers Lachen sei aufgesetzt gewesen, seine Stimme forciert, sondern dass er so ein »komisches« Lachen gehabt habe.

Mehr ist es eigentlich nicht. Ein kleiner unscheinbarer Vorfall in Singers Leben, aus seiner Kindheit hochgeholt. Dass es ihm damals peinlich war, von seinem Onkel beobachtet zu werden, ist an und für sich nicht schwer zu verstehen. Schwerer zu verstehen ist, dass sich der Vorfall in sein Unterbewusstsein eingebrannt hatte und hin und wieder als Bild in seinem Bewusstsein auftauchte, dass er sich nicht nur daran erinnerte, dass es ihm damals peinlich gewesen war, sondern dass es ihm immer noch peinlich war, wenn der Vorfall in ihm hochkam, ja, er empfand bei seiner Erinnerung daran ein unfassbar starkes Schamgefühl.

Singer ist zu Beginn dieses Buchs vierunddreißig Jahre alt und im Begriff, nach Notodden zu ziehen, um eine neue Phase in seinem Leben zu beginnen. Blickt er auf sein Leben zurück, ist es primär von Rastlosigkeit, Grübeleien, Rückgratlosigkeit und plötzlich abgebrochenen Plänen geprägt. Anderen mag er vielleicht als entschlossener Charakter und klarer Mensch erscheinen, aber er selbst empfindet sich als unentschlossen, gar anonym, und das ist ihm auch lieber. Muss er deshalb unter einem Schamgefühl leiden? Nein, und im Alltag wurde er auch nicht davon geplagt. Aber warum vermochte er es dann nicht, mit dem Schamgefühl dieses Kindes umzugehen, das von seinem Onkel bei einem forcierten, aufgesetzten Lachen beobachtet worden war, ohne von einem unerträglichen Gefühl der Scham übermannt zu werden? Ihm war es ein Rätsel, und es nervte ihn nicht wenig.

Es gab noch andere Vorfälle, diffusere, die in seinem Bewusstsein auftauchten und ihn auf vergleichbare Weise übermannten, und diese Vorfälle hingen nicht mit seiner Kindheit zusammen, es konnten Dinge sein, die ihm als erwachsenem Mann zugestoßen waren, gar kürzlich erst. Es waren Vorfälle, die von peinlichen Verwechslungen handelten oder von Missverständnissen, wenn man so will.

Singer betritt einen dunklen Raum. Einen Raum, in dem eine Filmvorführung oder ein Jazzkonzert stattfinden soll. Singer ist spät dran und setzt sich an einen Tisch, an dem viele seiner Bekannten Platz genommen haben. Es mag direkt vor der Filmvorführung oder dem Jazzkonzert sein, das Licht ist gedämpft, sodass er die Gesichter im Dunkeln auseinanderhalten muss, wo sie nur schwach von den Flammen einer Tischkerze erleuchtet werden. Er sagt etwas zu seinem Nachbarn, einem gewissen B. Doch B wirkt verwundert und antwortet fast ein wenig desorientiert, als könne er nicht ganz begreifen, warum Singer gesagt hat, was er gesagt hat, obwohl Singers Worte alles andere als bemerkenswert sind. Da begreift Singer, dass nicht B neben ihm sitzt, sondern K. Sobald ihm klar wird, dass er einer Verwechslung aufgesessen ist, verliert er die Fassung und weiß nicht, was er tun soll. Am liebsten würde er ganz klassisch im Erdboden versinken, doch das ist leider nicht möglich, so dunkel es auch sein mag, und es ist auch nicht möglich, dieselbe Dunkelheit zu nutzen, um sich zu verdrücken, denn der Schaden ist bereits passiert, K weiß sehr genau, dass es Singer ist, der sich auf den freien Stuhl neben ihm gesetzt und sich auf diese fremde Weise an ihn gewandt hat. Fremd für K, denn so spricht Singer normalerweise nicht mit K, normalerweise wendet er sich mit solchen Worten an B, ihm gegenüber ist es ganz natürlich. K gegenüber wirken sie unnatürlich, weshalb K gestutzt hat. Und Singer sitzt neben ihm und ist peinlich berührt.

Singer ist peinlich berührt, weil er K mit B verwechselt hat. K hat darüber gestutzt, weiß aber nicht, dass Singer sich einer peinlichen Verwechslung schuldig gemacht hat. Zumindest nicht, dass er ihn mit B verwechselt hat. Allerdings hat er Singers unnatürliche Stimme gehört, deshalb muss Singer ihm gegenüber auf der Hut sein, und er spricht fieberhaft weiter, um Ks Aufmerksamkeit davon wegzulenken. Denn der Gedanke, K könnte herausfinden, dass Singer ihn tatsächlich mit B verwechselt hat, ist unerträglich. Er würde sich entlarvt fühlen und mit seiner Scham vor K dasitzen.

Diese Episode gibt es in zahlreichen Versionen in Singers Bewusstsein. Allen gemein ist, dass die Konstellation zwischen B, K und Singer dergestalt ist, dass Singer K nicht ins Gesicht sagen kann, dass er ihn mit B verwechselt hat. Das gilt unabhängig davon, ob B und K Bekannte und nicht enge Freunde von Singer sind oder ob B ein enger Freund und K ein Bekannter ist oder ob beide als enge Freunde von Singer gelten können. Singer konnte unter gar keinen Umständen den Schnitzer gegenüber K aufklären, denn es war kein Schnitzer, es war eine nicht wiedergutzumachende peinliche Verwechslung. Er kann nicht, als er merkt, dass K stutzt, zu ihm sagen: »Oh, ich habe dich gerade mit B verwechselt«, denn täte er dies, hätte K wahrhaftig allen Grund für seine Verwunderung und könnte denken: Na so was, verhält er sich so gegenüber B? Denn obwohl B nur ein Bekannter ist auf einer Ebene mit K, so birgt doch der ganz gewöhnliche Satz, den er zu K gesagt hat, den er wiederum mit B verwechselt hat, eine Vertrautheit in sich, die er nur B gegenüber zeigt, und diese würde er dann K gegenüber offenlegen, zu dem er ebenfalls, wenn er sich direkt an ihn wendet, mit einer gewissen Vertrautheit spricht, aber diese Vertrautheit ist von anderer Art und wird von K nicht als Vertrautheit aufgefasst, sondern als Kumpelhaftigkeit, so wie auch B Singers Ansprache nicht als vertraulich erlebt, sondern unmittelbar und ganz natürlich als kumpelhaft.

Was hat er zu K gesagt, den er für B gehalten hat? Ganz gewöhnliche Dinge. Vielleicht etwas über die Dunkelheit im Raum. Vielleicht etwas über den Film (oder das Jazzkonzert), den (das) sie gleich sehen (hören) würden. Vielleicht eine kleine scherzhafte Bemerkung über das Wetter, die Stühle, den Tisch, die Kerze. Vielleicht eine Äußerung über einen gemeinsamen Bekannten, Y, den auch K kennt, in einem etwas anderen Ton als dem, in dem er normalerweise mit K über Y sprechen würde. Ja, vielleicht hatte er sich in einer Weise über Y geäußert, die in Ks Augen nicht zu Y passte, ob es sich nun um Dinge an Y handelte, die K nicht kannte, oder ob dieser den Ton zu herablassend oder zu positiv fand. Oder falls Singer über die Dunkelheit gesprochen hatte, etwas »finster«, etwas düster, mit einer Form von Ironie, mit der er mit K nie über dunkle Räume sprechen würde. Zu K sprach er über dunkle Räume normalerweise direkter, mit Verweis auf den Lichtschalter: dunkler Raum – Lichtschalter aus; heller Raum – Lichtschalter an, sodass K über das düster Metaphorische an Singers jetziger Art, zu K zu sprechen, stutzte. Und Singer ertrug den Gedanken nicht, dass er K unabsichtlich in das Kumpelhafte an dieser Art, über die Dunkelheit zu sprechen, das zwischen ihm und B herrschte, der im Übrigen nichts anderes als ein Bekannter von ihm war, genau wie K, eingeweiht hatte, ja, der Gedanke daran erfüllte ihn mit Scham.

Eigentlich sollte man hier abbrechen und zum Ausdruck bringen, dass es schwierig sein konnte nachzuvollziehen, weshalb dies Singer so peinlich war. Er hatte ja nichts anderes getan, als elementare Regeln der Konversation oder der Ansprache an einen guten Bekannten, in diesem Fall B, zu befolgen. Er spricht nun einmal anders mit B als mit K, weil seine Bekanntschaft zu B und zu K unterschiedlicher Natur ist und der Kontakt zwischen Singer und B auf anderen Erfahrungen beruht als der zwischen Singer und K, auch wenn sie sich alle drei kennen und immerhin so viele gemeinsame Interessen haben, dass sie gleichzeitig in diesem dunklen Raum anzutreffen sind, vom selben Interesse für Schmalfilme oder Advanced Jazz geleitet. Aber es gibt etwas, das Singer mit B teilt und nicht mit K, etwas im Tonfall zum Beispiel, der kumpelhaft ist, wenn er mit B spricht, und der auch kumpelhaft sein soll, wenn er mit B spricht, eben weil es B ist und weil er Singer ist. Mit K spricht er anders, der Ton zwischen ihnen ist ein anderer, und alle wissen, dass wir uns Freunden und Bekannten gegenüber so verhalten: unterschiedlich in Sprache und Ton von Freund zu Freund, von Bekanntem zu Bekanntem, und der einzige Fehler, den Singer begangen hat, ist zu glauben, er spreche mit B, während er in Wirklichkeit mit K sprach, und das muss entschuldbar sein! Doch so erlebte er es nicht. Er erlebte diese Verwechslung als unentschuldbar.

Kann es die Tatsache sein, dass er sich entblößt hat? Durch das, was er gesagt hat? Zum Beispiel über die Dunkelheit? Durch den verschleierten Tonfall, der K stutzig gemacht und den er als fremd erlebt hat? Weil K mitbekam, wie er etwas »Tiefsinniges« über die Dunkelheit sagte, das ihn buchstäblich aus der Dunkelheit herausgerissen hatte (vor K), gerade weil es eine kumpelhafte Geste gegenüber einem anderen war, der sie nicht als »tiefsinnig« empfunden hätte, sondern als kumpelhaft, auf dem gemeinsamen Anerkennen der Unerbittlichkeit der Dunkelheit beruhend (die er K gegenüber also mit etwas Positivem verbunden hätte, indem er einen Lichtschalter aus- und wieder angeknipst hätte, es war im Grunde ihr gemeinsames Wissen über die gleichermaßen düstere Dunkelheit)? Weiß nicht, weiß nicht, Singer weiß es nicht.

Er wusste lediglich, wie er es empfand, als es geschah und auch als es wieder in seinem Bewusstsein auftauchte, kurze oder lange Zeit später. Dass er K seine ganz gewöhnliche und doch nackte Vertrautheit gegenüber B offengelegt hatte, eine Vertrautheit, die K nichts anging. Und dass er sich deshalb verstecken musste, aus Scham. Aber warum beispielsweise diese Episode auf eine andere, »tiefsinnigere« und deshalb vielleicht affektiertere Weise über die Dunkelheit zu sprechen, in ihm ein derart durchdringendes Gefühl von Peinlichkeit auslöste, konnte er nicht erklären.

Vielleicht wäre es leichter zu verstehen, wenn sich das Gespräch um eine dritte Person drehte, also um Y. Singer spricht über Y, den K ebenfalls kennt, aber nicht besonders gut. Singer spricht leicht geringschätzig, leicht sarkastisch über Y, nein, das tut er nicht. Das Ganze ist sicher leichter zu verstehen, wenn er sich lobend, nahezu bewundernd über Y äußert, was K stutzen lässt und wodurch Singer zu seinem Entsetzen erkennt, dass er sich einer peinlichen Verwechslung zwischen K und B schuldig gemacht hat, die besonders peinlich ist, weil er fast bewundernd über Y spricht, was seiner Äußerung zu K, den er für B gehalten hat, eine Vertrautheit verleiht, die K nicht nur stutzen lässt, sondern die ihn ganz sicher auch ein wenig verlegen stimmt, weil er nicht darauf vorbereitet ist, dieses vertrauliche Lob über den für ihn unbedeutenden Y zu hören, zu dem Singer sich nun so warmherzig und vertraulich äußert. B gegenüber wäre es kumpelhaft gewesen, sich so über Y zu äußern, und es ist diese Kumpelhaftigkeit, die K erfährt, die auf ihn fremd, ja in all ihrer Vertrautheit unnatürlich wirkt: Das hier ist irgendwie nicht Singer, sondern die Stimme eines anderen Menschen, die er gehört hat und die ihn stutzen lässt, ja, ihn sich vielleicht sogar verlegen fühlen lässt, Singers wegen. Denn K erhält auf diese Weise unbeabsichtigt Einblick in Singers »Nacktheit« gegenüber einem anderen Menschen, ohne es jedoch zu wissen, K registriert nur Singers leichte Verwunderung, die er nicht versteht, und verspürt möglicherweise eine vage Verlegenheit über Singers unnatürliche Art zu reden. Er ahnt nicht, dass Singer in all seiner »Nacktheit« auf frischer Tat ertappt wurde. Er hat nur etwas gehört, was ihn stutzen lässt, eine unnatürliche Stimme, eine einschmeichelnde Art zu reden, die er an Singer nicht kennt, und er weiß nicht, dass er Singers »Nacktheit« eingefangen und beobachtet hat. Aber Singer weiß es und muss seine »Nacktheit«, seine Scham in diesem Augenblick verbergen. Auch wenn Singer K gegenüber mit ähnlicher »Nacktheit« auftritt, in jener Kumpelhaftigkeit und Vertrautheit, die sie verbindet, so erlebt K diese Kumpelhaftigkeit nicht als Singers »Nacktheit«, sondern als Singer selbst, im Sinne von: Das ist doch Singer, Singer, der über dieses und jenes spricht, hier in der Dunkelheit, auf diese Weise redet Singer immer über dieses und jenes, daran hat K sich nicht nur gewöhnt, sondern es gefällt ihm auch (wie man annehmen darf). Nur wenn einer, der dein Vertrauen genießt, dich unbeabsichtigt dabei beobachtet, wie du einem anderen gegenüber eine Vertrautheit zeigst, entsteht bei dem Beobachteten diese »Nacktheit«. K sieht einen fremden und anderen, eher einschmeichelnden Singer, einen affektierten, wenn dieser einem anderen seine Vertrautheit zeigt, und es ist ein Singer, der »nackt« ausgezogen wurde. Singer vollständig entblößt, ohne Kleider, in denen er sich verstecken kann, vor K, so wie er es normalerweise in all seiner Kumpelhaftigkeit kann. Singer entblößt vor den Augen von K, der zwar möglicherweise etwas verlegen ist, aber zum Glück nicht weiß, dass er einen entblößten Singer sieht, doch Singer weiß es, und er kann seine Scham vor sich selbst oder eventuellen anderen, die es wissen, nicht verbergen. Singer muss sich auf andere Weise verstecken, er muss einen Ort finden, wohin er sich mit seiner Scham verkriechen kann. Keiner sollte ihn so sehen, lediglich eingehüllt in seine obszön weiße, weiche und formlose Existenz. Oh, all diese Verwechslungen in der Dunkelheit, in all den Jahren, in dunklen Zimmern, vertrauliche Informationen, die an den falschen Mann weitergegeben wurden, Singer ertrug den Gedanken daran nicht. In unzähligen denkbaren Versionen konnten diese Verwechslungen auftauchen, und nicht nur in der Dunkelheit, auch bei Tageslicht, bei Regen und Wind, bei Sonnenschein und hellem Licht konnte es passieren, dass er B mit K verwechselte; obwohl er sah, dass er mit K sprach, konnte er mit ihm sprechen, als wäre es B, denn B gegenüber konnte er sich auf diese Weise über Y äußern, nicht aber gegenüber K. Zu spät geht ihm an dieser menschenleeren, hellen Straßenecke auf, dass es B war, zu dem er das hier sagen konnte und sollte, und nicht K, und er sieht, wie K stutzt. Aber K weiß nicht, auch jetzt nicht, an dieser menschenleeren, hellen Straßenecke, dass Singer ihn mit B verwechselt hat, obwohl Singer es natürlich weiß und sieht, dass er mit K spricht. Hätte K es gewusst, hätte er begriffen, dass er Singer jetzt so sah, wie er in Wirklichkeit war, wie er sich B gegenüber gab, indem er sich lobend, ja, nahezu bewundernd über Y äußerte. Aber K weiß es nicht, er stutzt nur, und für einen kurzen Augenblick sieht er Singer verwundert, fast forschend an, der soeben begriffen hat, dass er sich einer peinlichen Verwechslung schuldig gemacht hat, bei vollem Tageslicht, an dieser menschenleeren, hellen Straßenecke, an der die Reste alles Wesentlichen liegen, in Form leerer, zertrampelter Zigarettenschachteln, weggeworfenen verschmierten Wurstpapiers, nasser Spuckreste, getrockneter Hundeexkremente, welken Laubs, nach dem Fallen vertrocknet, ja, sogar einer leeren Bananenschale, frisch und gelb, noch mit dem Muster der Frucht in der Schale, und er versucht verzweifelt, das Gespräch weg von Y zu lenken, und endlich gelingt es ihm, und er trennt sich von K und geht weiter, bis er eines Tages, drei Monate später, ein Jahr später, ja, fünf Jahre später, eine Straße entlangläuft, und da taucht diese peinliche Verwechslung wieder in ihm auf, und er erstarrt, wird stocksteif, führt beide Hände vor das Gesicht, bei hellstem Tageslicht, um es zu verbergen, während alle zusehen, und er stößt sein verzweifeltes »Nein, nein« aus. Für Singer war es ein Rätsel, und es nervte ihn nicht wenig.

Nicht alle Versionen, die hier angedeutet wurden, im dunklen Zimmer wie auch bei Tageslicht, haben sich in Singers Leben tatsächlich zugetragen und sind deshalb auch nicht hinterher in seinem Bewusstsein aufgetaucht, so wie es hier beschrieben wurde. Um ehrlich zu sein, beruht alles auf einem einzigen tatsächlichen Ereignis und einer einzigen dieser Varianten, und sie tauchte immer wieder in Singers Kopf auf, immer wieder. Doch all diese Varianten und unzählige andere existierten als Möglichkeiten.

Das hier belastete ihn nicht im Alltag. Im Alltag war Singer von außen gesehen ein umgänglicher Mensch, gemocht von denen, die um ihn herum waren, wenngleich etwas zurückhaltend, er versuchte, überhaupt nicht aufzufallen, aber wer ihn kennenlernte, mochte ihn, weil er offen war und zugleich einen feinen Humor hatte, der manchmal erstaunlich treffsicher sein konnte, manchmal sogar beißend, aber das war selten, und dann besaß er die Eigenheit, anschließend die Brille abzusetzen und zu putzen. Vielleicht versuchte er auf diese Weise, seiner eigenen treffsicheren Bemerkung die Schärfe zu nehmen, die er – sah man genauer hin, während er die Brille absetzte und putzte – selbst zu genießen schien, das konnte man dem zufriedenen Gesichtsausdruck entnehmen, wenn man sich anstelle der Hände, die die Brille putzten, ihn anschaute oder wenn man ihm direkt in die Augen sah, die jetzt kurzsichtig vor sich hin blinzelten, ohne die Glaswand der Brille davor. Er wirkte auch offen in dem Sinne, dass er illusionslos erschien, zumindest im Hinblick auf sich selbst. Er akzeptierte seine eigenen Schwächen, ruhig und ohne viel Aufhebens zu machen, also ohne Sentimentalität im Hinblick auf sich selbst. Er nahm es als gegeben hin, dass er nicht besonders mutig war, nicht besonders elegant, nicht besonders gut im Sport oder auf anderen jugendlichen Gebieten und dass er auch kein Mann der Worte war, wenn er vor einer größeren Versammlung sprechen sollte, was ihm überwiegend erspart blieb. Auch beteiligte er sich nicht an größeren Gesangsrunden, er behauptete nämlich entspannt, dass er keine Singstimme habe und anderen die Freude am einstimmigen Gesang zu später Nachtstunde nicht verderben wolle. Er schaffte es, sich und andere davon zu überzeugen, dass sein Platz in der vollständigen Anonymität zu finden sei, dort gefiel es ihm, und dort konnte er den anderen auf Augenhöhe begegnen. Er scheute sich nicht zuzugeben, dass er kein Held auf der Tanzfläche war, ja eigentlich überhaupt kein Held. Das kam meistens gut an. Man könnte daher sagen, Singer sei, gemessen an den Prämissen, die er sich für sein Leben ausgesucht hat, ein geselliger Mensch. Eben darum quälten ihn diese schambehafteten Bilder, die in seinem Bewusstsein auftauchten, zum einen aufgrund ihres rätselhaften Charakters und zum anderen, weil er tatsächlich nicht leugnen konnte, dass er peinlich berührt bis hin zu erstarrt war, wenn er sie von Neuem durchlebte.

Besonders in der Zeit, zu der dieses Buch beginnt, hatte er ernsthaft angefangen darüber nachzudenken, was dies für sein Leben bedeutete. Zu Beginn dieses Buchs ist Singer im Begriff, nach Notodden zu ziehen. Er ist vierunddreißig Jahre alt und wird eine Stelle in der Bibliothek Notodden antreten. Seine Jugend ist vorbei, er hat sie überlebt. Aber diese schambehafteten Bilder drohen die ganze Mythologie seines Lebens zu zerfetzen. Wenn sie wahr sind, und das sind sie in dem Sinne, dass es Fakt ist, dass sie in seinem Bewusstsein auftauchen und ihn auf diese Weise durchdringen, dann müssen sie eine gewisse Bedeutung für sein Leben haben, das begreift er jetzt, vierunddreißigjährig, als jemand, der reichlich spät seine Ausbildung zum Bibliothekar absolviert hat.

Bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr war er imstande gewesen, die Anfälle eigentümlicher Scham, unter denen er litt, nicht mit seinem restlichen Leben in Zusammenhang zu bringen und ihnen schulterzuckend zu begegnen. Sie hatten ihn also nicht über die wenigen hartnäckigen Sekunden hinaus, in denen sie aufgetreten waren, belastet. Doch jetzt wurden sie Teil seiner Grübeleien über das Leben. Was hieß das? Dass sie von Bedeutung waren, konnte er nicht abstreiten. Er musste zugeben, dass die Scham, die er empfand, wenn er seine Scham von Neuem durchlebte, zeigte, dass sie real war, es war eine Scham, die er nicht ablegen konnte. Sie gehörte zu ihm, und zwar genau auf diese seltsam unbegreifliche Weise. Doch wie sehr hatte sie ihn geprägt? Er musste davon ausgehen, dass sie in ihrer unpassenden Art den Mustern seines Lebens entsprach und diese vielleicht sogar geprägt hatte. Kann der Umstand, dass er das hier als so unangenehm, so unerträglich peinlich erlebte, dazu geführt haben, dass er ziemlich viel von seiner Zeit, in einer Art unbewusster Dämmerlandschaft, darauf verwendet hatte, instinktiv zu handeln, nahezu mit einem Automatismus im Blut, damit er nicht in neue peinliche Situationen geriet, die später, wie wir gesehen haben, ständig in seinem Bewusstsein auftauchen konnten? Die Gefahr ist ja permanent gegeben, wie wir gesehen haben. Die Gefahr, ungewollt beobachtet zu werden bei einem viel zu lauten Lachen oder wie er sich eines Missverständnisses oder einer peinlichen Verwechslung schuldig macht, ist ja ständig gegeben, nicht zuletzt, weil zufällige Bekannte, auf die man mit einem geselligen Wesen, auch wenn es eher zurückhaltender Natur ist, ja permanent trifft, eine ziemlich wichtige Rolle als Auslöser derlei peinlicher Vorfälle spielen. Und das bedeutet, dass man jederzeit und überall einen Punkt erreichen kann, an dem der nächste Schritt, den man machen muss, verbunden ist mit der großen Gefahr, entlarvt, ja entkleidet zu werden. Jeder Schritt trägt den Keim für einen peinlichen Augenblick in sich, mit einer Schamhaftigkeit bewehrt, die sich niemals aus dem Bewusstsein löschen lässt. Ein Mensch wie Singer ist in Gefahr, wo immer er ist, und muss ständig auf der Hut sein. Ein Blick, ein erstaunter Augenaufschlag, ein kurzes, forschendes Starren, eine sogenannte Observation, kann reichen, damit Singer sich innerlich komplett auflöst. Wird ein solcher Mensch nicht seine ganze Intuition aufbieten, um sich vor der Entstehung solcher Vorfälle zu schützen, und nicht nur vor der Entstehung selbst, sondern schon vor jeder Möglichkeit, die einen solchen Moment entstehen lassen könnte? Die Einsamkeit eines Menschen, der deshalb ständig auf der Hut sein muss vor dem erniedrigenden Schamgefühl gegenüber Selbstverständlichkeiten, um die es sich in Singers Fall ja handelt, muss erheblich sein. Sie muss tief reichen. Man kann nicht bei anderen Trost finden. Überhaupt nicht. Man kann sich keinem Freund anvertrauen. Man kann Freunde nicht der eigenen schrecklichen inneren Auflösung aussetzen, ihr kann man sich nicht einmal selbst aussetzen. Und losere Bekanntschaften sind geradewegs bedrohlich. Verhielt es sich so? Hatte seine Kindheit so ausgesehen? Der Verdacht, dass es sich so verhielt, stimmte Singer unsagbar traurig.

Denn was implizierte dieser Umstand nicht alles? Dass er seine Jugend mythologisiert hatte aus Angst vor dem Schambehafteten seiner Person? Was seiner eigenen Jugend Bedeutung verliehen hatte, war nicht die Folge einer souveränen Entscheidung, sondern eine notwendige Maßnahme, um sich vor einer Entlarvung in peinlichen Situationen rätselhaften Ursprungs zu schützen. Er war davon ausgegangen, dass er seine Jugendpose als destruktiver Lebensbetrachter in voller Souveränität gewählt hatte. So wurde er von anderen gesehen, und so sah er sich selbst. Und es hatte ihm gefallen, denn von jungen Männern wird schließlich erwartet, dass sie alles andere als Lebensbetrachter sind. Das wirkt über die Maßen lebensverleugnend. Wenn man nämlich nicht im schönen Jugendalter am Leben teilnehmen kann, wann dann? Dass sich jemand weigert, die Gaben der Jugend anzunehmen und zu nutzen, empört den, der die Freude hat, die Jugend, die nach ihm kommt, zu studieren. Der passive junge Mann ist und bleibt ein abstoßender Anblick, und ein solch abstoßender Anblick hatte Singer versucht zu sein, sehenden Auges. Es war ihm egal gewesen. Ihm war alles egal gewesen. Er hatte sein Leben als Betrachter vergeudet, und währenddessen verrann die Zeit, und die Jugend gleich mit, ohne dass Singer einen Finger gerührt hätte, um sie festzuhalten und den beneidenswerten Zustand der Jugend zu genießen. Er war ein rückgratloser Grübler, ein identitätsloser Lebensverleugner, ein ganz und gar negativer Geist, der das Ganze auf nahezu selbstaufopfernde Weise betrachtete. Er ließ sich mit derart großer Gleichgültigkeit treiben, dass diese ihm ein Gefühl von Freiheit oder Unabhängigkeit gab. Er war ein anonymer, unpraktischer Vagabund auf der Landstraße des Lebens, er ging mit gebeugtem Rücken und starrte zu Boden, im Frühling seiner Jugend, Jahr für Jahr.

Er hatte sich nicht entscheiden können, was er werden wollte, und empfand eine gewisse Freude über diese seine Unentschiedenheit. Unentschieden in seiner Erscheinung und im Hinblick auf eine zu erschaffende Zukunft. Erst mit einunddreißig Jahren fand er die Zeit reif für eine Entscheidung. Und begann nun ausgerechnet ein Studium der Bibliothekswissenschaft. Die Jugendzeit war unwiderruflich vorbei, mit jedem Tag entfernte sich Singer mehr und mehr von der Pose des jungen Mannes, indem er an jedem verstreichenden Tag einen Tag älter wurde, ja, er hatte sein Gesicht im Spiegel betrachtet und konnte in seinem Bart einen zarten grauen Streifen erkennen, es war an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, also bewarb er sich an der Bibliothekshochschule, wo er dank der Genderquote angenommen wurde. Davor hatte er sich treiben lassen, von einer Sache zur nächsten. Offiziell war er Student gewesen; er war, nachdem er zwanzigjährig nach Oslo gekommen war und seinen Militärdienst als NATO-Soldat in Nordnorwegen abgeleistet hatte, als Student an der Universität eingeschrieben gewesen. Im selben Herbst hatte er die Vorbereitungskurse belegt und guten Mutes mit dem Studium der Sozialanthropologie begonnen. Das war im Frühjahr 1971. Sein Studium hatte sich nicht etwa deshalb so lange hingezogen, weil er sich so heftig und leidenschaftlich für seine eigene Zeit, die sogenannten Siebzigerjahre, interessiert hatte. Denn das war nicht der Fall. Er wurde nicht von den politischen Auseinandersetzungen mitgerissen; er hatte Freunde in allen Lagern und bezog keine Stellung. Weil es ihn nicht genug interessierte. Dass sich alles so lange hinzog, lag daran, dass er sich finanziell nicht binden wollte, das heißt, er wollte kein Studiendarlehen aufnehmen. Er wusste, dass er aufgrund seines ihm eigenen Lebensgefühls keine solche Verpflichtung gegenüber dem Staat eingehen durfte, dann hätte er seine Unabhängigkeit verloren. Außerdem verband er mit seinem Studium keinen Zweck, und den sollte man damit verbinden, wenn man einen finanziell verbindlichen Vertrag mit dem Staat höchstselbst einging. Darum musste er zwischendurch arbeiten. Um sein zweckfreies Studium zu finanzieren. Er machte alles Mögliche. Er war Nachtportier in einem Hotel, anschließend Rezeptionist im selben Hotel tagsüber. Korrekturleser für die Zeitung Dagbladet. Über längere Perioden schlug er sich als Übersetzer von Wildwestromanen durch. Er arbeitete sogar als Verkäufer im staatlich kontrollierten Spirituosenladen, und von seinem dreiundzwanzigsten bis zu seinem vierunddreißigsten Lebensjahr arbeitete er zwei Nachmittage pro Woche beim Wettbüro der Trabrennbahn Bjerke. Die Jobs wurden ihm von anderen Studenten vermittelt, die ihn ihren Arbeitgebern vorstellten. All diese Nebenjobs waren bei Studenten sehr begehrt, und dass Singer von anderen Studenten empfohlen wurde, sagt viel aus über das freundliche im Sinne von selbstlose Wesen, mit dem Singer seiner Umgebung begegnete.

Daneben hatte er andere, weniger begehrte Jobs, als Telefonverkäufer und Interviewer bei Marktforschungsinstituten. So finanzierte er sein Studium, dem er jedoch längere Zeiten am Stück fernblieb. Manchmal blieb er der Universität ein ganzes Semester lang fern. Und im nächsten Semester brach er seine Kurse mittendrin ab, um einen Job anzunehmen. Dann wiederum tauchte er in seinen Kursen auf, lange nachdem das Semester angefangen hatte, um sie vor Semesterende wieder aufzugeben. Nur wenn er eine Prüfung ablegen musste, folgte er den Semesterroutinen aufs Genaueste, außer einmal, als er sich sogar von einer Prüfung abmeldete. Trotzdem bestand er sein Nebenfachexamen in Geschichte und Literaturwissenschaft, und als er mit einunddreißig Jahren sein Universitätsstudium endgültig an den Nagel hängte, war er gerade dabei, sein Hauptfachexamen in Literaturwissenschaft zu machen. Hätte er es in dem Jahr abgelegt, in dem er an der Bibliothekshochschule anfing, hätte ihm nur das Examen in einem weiteren Nebenfach gefehlt, zum Beispiel in Sozialanthropologie, um sich cand. mag. zu nennen und für eine Anstellung in der Schule zu qualifizieren, mit noch einem halbjährigen pädagogischen Seminar obendrauf. Wahrscheinlich wäre er ein ganzes Jahr vor seinem Examen an der Bibliothekshochschule fertig gewesen.

Doch Singer brach sein Studium ab. Er sah sich selbst als ewigen Studenten und hatte daran keinen Spaß mehr. Er suchte etwas Festes, er war kein junger Mann mehr, der die wertvolle Zeit seines jungen Lebens vergeuden konnte. Die Zeit war nur so verflogen, und er hatte seine Jugend mit einem zwecklosen anonymen Vergnügen verschwendet. Während all dieser Jahre war er nur auf einen einzigen Punkt fixiert gewesen, auf ein einziges Ziel: Er wollte schreiben, er wollte Schriftsteller werden. Doch selbst das lässt sich nicht als klaren Punkt beschreiben, man konnte es zwar als einen Punkt in seinem Leben beschreiben, vielleicht den einzigen realen Punkt, aber er war eher diffus. Dieser diffuse Punkt in seinem Leben war trotzdem seine heimliche Bestimmung, allerdings zu diffus, als dass er jemandem davon erzählen konnte, nicht einmal Ingemann, seinem besten Freund. Niemand von Singers wechselnden Freunden und Bekannten, nicht einmal sein Jugendfreund Ingemann (dem auf den ersten Seiten dieses Buchs die Ehre des Buchstabens A zuteilgeworden war), ahnte, dass dieser zurückhaltende und entwurzelte Mensch sich damit beschäftigte. Doch damit beschäftigte er sich. Ganz beharrlich und vor allem erfolglos. Denn er kam nicht vom Fleck. Der junge Singer kam nicht vom Fleck. Fast einunddreißigjährig musste er daher einsehen, dass es in seinem Leben keine solche heimliche Bestimmung gab. Er gestand sich seine Niederlage ein und bewarb sich an der Bibliothekshochschule, wo der ewige Student aufgrund der Genderquote aufgenommen wurde.

Sein ganzer Versuch, als Schriftsteller zu wirken, bestand letztendlich in einem einzigen Satz, an dem er noch herumfeilte: »Eines schönen Tages stand er Auge in Auge einem denkwürdigen Anblick gegenüber.« So hatte der Satz sich ihm in einem Alter von zwanzig Jahren präsentiert, und in den folgenden Jahren, auf der Höhe seiner Jahre als junger Mann, grübelte er über diesen Satz nach und bastelte an ihm herum. »Eines schönen Tages stand er Auge in Auge einem denkwürdigen Anblick gegenüber.« Wieso eines schönen Tages? Musste es denn ein schöner Tag sein? Konnte es nicht ein fürchterlicher Tag sein, ein Tag mit Schneesturm zum Beispiel? »Ein denkwürdiger Anblick im Schneesturm.« Doch, ein denkwürdiger Anblick im Schneesturm. Aber was für eine Art Schneesturm? Was sah er, was genau stand er Auge in Auge gegenüber? »Eines fürchterlichen Tages, als ihm der Schneesturm ins Gesicht peitschte, stand er Auge in Auge einem denkwürdigen Anblick gegenüber.« Ist das nicht zu dramatisch? Man muss doch um Himmels willen einem denkwürdigen Anblick Auge in Auge gegenüberstehen können, ohne dass einem zwangsläufig ein Schneesturm ins Gesicht peitscht. Und außerdem »ihm ins Gesicht peitschte«! Nein, ein schöner Tag konnte es schon sein. Der denkwürdige Anblick war wichtig, ob Schneesturm herrschte oder Regenwetter, die Sonne schien oder nicht, war vollkommen gleichgültig. Also, eines schönen Tages, aber das ist doch ein Klischee, eine ganz gewöhnliche Redewendung. Er konnte sein Schriftstellerdasein nicht auf derart banale Weise einleiten. Nein, es musste schon etwas Besonderes her. »Eines Tages, als die Sonne golden an einem klaren blauen Himmel erstrahlte.« Das passt nicht. Dann schon lieber »eines schönen Tages«, aber auch das konnte er nicht nehmen. Was sieht er überhaupt, schöner Tag hin oder her, was genau steht er Auge in Auge gegenüber? Auge in Auge? Konnte er einem denkwürdigen Anblick Auge in Auge gegenüberstehen? Was heißt das eigentlich? Dass ihn der denkwürdige Anblick anstarrt? Dass sich in dem denkwürdigen Anblick ein Auge befindet, das ihn anstarrt, genau wie er ihn anstarrt? Offensichtlich. Aber stimmt das? Das wusste er nicht. »Eines schönen Tages stand er einem denkwürdigen Anblick gegenüber.« – »Eines Tages, als der Wind heulte, stand er einem denkwürdigen Anblick gegenüber.« – »Eines Tages im Schneesturm fiel er der Länge nach hin und noch im Fallen wurde er von einem denkwürdigen Anblick übermannt.«

Geht das? Er wurde von einem denkwürdigen Anblick übermannt? Im Fallen? Warum musste er überhaupt fallen? Musste der denkwürdige Anblick mit seinem Sturz in Verbindung gebracht werden, als er der Länge nach hinfiel? Warum? Konnte er einen denkwürdigen Anblick nicht stehend erleben? Das musste er zumindest ausprobieren. Und er probierte es aus. Ihm hatte die Verbindung zwischen Hinfallen und dem denkwürdigen Anblick gefallen, aber er konnte sich nicht dafür aussprechen. Es schloss ein Schneetreiben mit ein, für das er sich nicht aussprechen konnte, denn er hatte »eines schönen Tages« nicht vergessen. »Eines schönen Tages stand er einem denkwürdigen Anblick gegenüber, der ihn überwältigte.« Hier stand er nun. Er würde stehend von einem denkwürdigen Anblick übermannt werden. »Eines schönen Tages stand er einem denkwürdigen Anblick gegenüber. Dieser haute ihn um.« Hier brachte er sowohl das Hinfallen als auch den schönen Tag als Einstieg unter, das Klischee, von dem er nicht lassen konnte.