Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Duermevela Ediciones

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

Una fábula feminista sobre las relaciones de poder y la importancia de la sororidad. Jo, Abony, Ranjani y Maia no creían en los cuentos de hadas hasta que el director de su empresa las aprisionó en una terrible maldición para silenciarlas tras abusar de ellas. Retorcidos cuentos como Cenicienta o Barbazul y leyendas que creían olvidadas empiezan a apoderarse de sus vidas y transformarlas. Pero ninguna de estas cuatro mujeres es una princesa esperando a ser rescatada y Juntas descubrirán que tienen el poder de enfrentarse a lo que les ha ocurrido para evitar que vuelva a repetirse.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 493

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: Silenced

© Ann Claycomb, 2023

This edition is published by arrangement with Donald Maass Literary Agency through International Editors and Yañez’ Co.

Todos los derechos reservados

© de la traducción: Aitana Vega Casiano, 2024

© de esta edición: Duermevela Ediciones, 2024

Calle Acebal y Rato, 3, 33205, Gijón

www.duermevelaediciones.es

Primera edición: abril de 2024

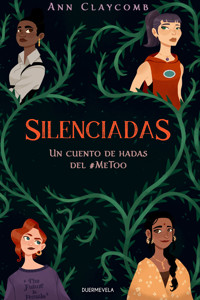

Ilustración de cubierta: © Jenni Conde, 2024

Corrección: Rebeca Cardeñoso

Diseño y maquetación: Almudena Martínez

ISBN: 978-84-127672-5-4 Depósito: AS 00634-2024

Producción del ePub: booqlab

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Para Paula (obviamente), una amiga mejor de lo que nunca hubiera imaginado. Para Mirene, a quien creo que este le habría encantado. Y para Ryan, siempre y con amatistas.

«¿Por qué se sienten los hombres amenazados por las mujeres?», le pregunté a un amigo. […] «En general, los hombres son más grandes, corren más rápido, estrangulan mejor y tienen de media más dinero y poder». «Tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos», me respondió. […] Durante un breve seminario de poesía que impartí, les pregunté a las alumnas: «Por qué se sienten las mujeres amenazadas por los hombres?». «Tienen miedo de que las maten».

MARGARET ATWOOD, Second Words: Selected Critical Prose, 1960–19821

Habiendo notado que la llave del gabinete estaba manchada de sangre, la enjugó dos o tres veces, pero la sangre no desaparecía. En vano la lavó y hasta la frotó con arenilla y asperón, pues continuaron las manchas sin que hubiera medio de hacerlas desaparecer, porque cuando lograba quitarlas de un lado, aparecían en el otro.

CHARLES PERRAULT, Barba Azul2

1. Nota de la traductora: Traducción propia, dado que el texto original carece de una versión oficial en español.

2. N. de la T.: Traducción de Teodoro Baró disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Nota de la autora

Silenciadas aborda el tema de las agresiones sexuales y el silenciamiento que sufren muchas mujeres cuando intentan denunciar. La novela también incluye algunas descripciones breves de agresiones sexuales. Aunque no son gráficas, pueden resultar perturbadoras para algunes lectores.

Entonces, ¿por qué escribir este libro?

Como eterna apasionada, erudita y escritora de cuentos de hadas, en 2017 me puse a darle vueltas a mi segundo libro. Ese fue el año en que los medios de comunicación nacionales explotaron con las revelaciones sobre el comportamiento depredador de Harvey Weinstein, Matt Lauer y muchos otros hombres poderosos, lo que propulsó el movimiento #MeToo. Ya había rechazado varios cuentos de hadas occidentales como inspiración para mi próxima novela, frustrada por las limitaciones que cada historia me obligaba a imponer a la protagonista femenina. A medida que más y más mujeres sumaban sus voces al movimiento #MeToo, empecé a mirar los cuentos desde una perspectiva diferente. Estas historias no solo «limitan» a las mujeres, sino que las agreden. Las atrapan en comas, en torres sin salida, en cuerpos de animales. Las obligan a trabajar como esclavas, las casan con monstruos y las castigan por atreverse a resistirse.

Así que me replanteé el libro no como un retelling de un único cuento de hadas, sino como una historia englobada dentro del movimiento #MeToo que incorporase varios cuentos. También me concentré no en una, sino en cuatro protagonistas, cuyas identidades reflejan la diversidad tanto de mi ciudad natal, Washington D. C., como de las mujeres que en los últimos años se han unido para manifestar una rabia colectiva. Silenciadas aborda, en efecto, el tema de las agresiones sexuales y sus secuelas. Sin embargo, mi objetivo al escribir esta historia era el de celebrar a las supervivientes que, igual que mis personajes, se niegan a dejarse silenciar o definir por lo que les han hecho. Esta es su historia y, si también es la tuya, espero haberle hecho justicia a tu valentía.

27 de julio: Abony

—Érase una vez un hombre que salió impune de todo lo que había hecho —dijo Abony—, pero hoy no. Nos aseguraremos de ello.

Ranjani, que conducía porque no le quedaba otra, aparcó cerca de un cartel en el que se leía: «Solo para visitantes de la comisaría». Después apagó el motor y se quedó quieta como una estatua, mirando las puertas del edificio.

—Respira, Rani.

La mujer cogió aire con una inhalación temblorosa.

—¿Es aquí? —preguntó Abony—. ¿La comisaría correcta y la entrada correcta?

—Sí —susurró Ranjani—. Aquí es donde vine en mayo. —Aflojó los puños que apretaba en el regazo para señalar hacia la izquierda—. Aparqué justo debajo de ese árbol.

—Bien. ¿Te sientes preparada para entrar?

Ranjani se llevó una mano a la cadena que le rodeaba el cuello, se sacó el colgante de debajo de la blusa y lo apretó con los dedos.

—Estoy bien —dijo.

Les iba a llevar un rato.

En lugar de meterle prisa a Ranjani, cuando ya era un milagro que hubiera llegado hasta allí, Abony se concentró en lo que ella tenía que hacer antes de entrar en la comisaría. Recogió el bolso que tenía entre los pies y guardó el móvil dentro. Bajó la visera del coche y comprobó que tenía bien el pintalabios y el pelo lo más decente posible en la humedad típica del verano en Washington. Satisfecha, cerró el espejo, salió del coche y se meneó con la mayor discreción para despegarse la tela del vestido de tubo de color azul cielo de la parte de atrás de los muslos. Evitó mostrar ninguna expresión de victoria ni alivio cuando oyó que Ranjani se bajaba del coche y cerraba la puerta del conductor a la vez que ella hacía lo propio.

Mientras se acercaban a la entrada, salieron dos mujeres, una negra y otra blanca, que se reían con una broma compartida. Iban vestidas con ropa de calle, pero cuando la mujer blanca levantó la mano para abrirles la puerta, reveló una pistolera bajo la axila. Así que eran inspectoras, o cualquiera que fuera el rango policial necesario para ir armadas y vestidas de civiles. Abony se preguntó si las armas las harían sentirse poderosas, si las harían sentir seguras.

—¡Bonitos zapatos! —dijo la que sostenía la puerta.

La otra mujer bajó la vista a los pies de Abony y silbó.

—Ostras. Apostaría a que llevas puesto mi sueldo de un mes.

—Estoy bastante segura de que el sueldo es mío —espetó Abony y entró en el edificio.

Comprobó por las puertas de cristal del vestíbulo que Ranjani iba detrás de ella. Cuando las dos policías cerraron la puerta tras de sí, oyó cómo una se quejaba de que Abony no tenía sentido del humor y la otra se reía y comentaba que cualquiera que pudiera permitirse aquellos zapatos también tenía permiso para ser un poco zorra.

Los zapatos de tacón de Abony eran de charol nacarado y, cuando les daba la luz, pasaban del azul pálido al rosa y al oro rosa. Las suelas eran de un rojo brillante perfecto. Le habían costado seiscientos cincuenta dólares, rebajados de ochocientos, lo que no se acercaba para nada a la totalidad de su sueldo. Pero era solo un par. Si sumaba esos seiscientos cincuenta a los setecientos setenta y cinco del par de la semana anterior y los mil seiscientos de los dos pares de la anterior y…

—Abony, ¿estás bien?

Sintió un cosquilleo de sudor en la nuca. Respiró hondo y asintió sin volver la cabeza para evitar la mirada preocupada de Ranjani. En vez de eso, miró el reflejo que compartían: una escultural mujer negra con un elegante vestido entallado y unos fabulosos zapatos que añadían cinco centímetros a su ya impresionante estatura y una joven india menuda con un vestido de seda de color coral y unas sandalias planas, con cuentas doradas enroscadas en el extremo de su larga trenza negra. Se veían elegantes y profesionales, cada una a su manera. No parecían unas víctimas de violación demasiado asustadas para denunciar.

—Porque no lo somos —dijo Abony con fiereza a la versión de sí misma del cristal—. Vamos a hacerlo. No vamos a permitir que se salga con la suya.

Abrió de un empujón las puertas interiores y arrastró a Ranjani dentro del edificio.

Las cosas se torcieron casi de inmediato. Frente a un largo y curvilíneo «mostrador de información» que le recordaba a la recepción de un hotel, Abony esperó su turno y luego informó al joven con un polo del Departamento de Policía de Washington D. C. que estaba sentado detrás que habían ido para denunciar un delito.

—¿Qué división, señora?

—¿División?

—¿Qué ha ocurrido, señora?

El vacío que parecía hambre pero no lo era se desperezó en las tripas de Abony y el sudor volvió a brotarle en la nuca, bajo los brazos, en las palmas de las manos y hasta en las plantas de los pies. Temió tropezarse y caerse si tenía que caminar demasiado con los puñeteros zapatos de seiscientos cincuenta dólares. Se esforzó por pronunciar las palabras.

—Queremos hablar con alguien de Delitos Sexuales.

El rostro del joven se descompuso. Dejó en la mesa el portapapeles que estaba a punto de ofrecerle y, en su lugar, descolgó el teléfono para hacer una llamada. Habló en voz baja y deprisa con quienquiera que contestara. Luego les indicó que se dirigieran a la derecha del mostrador.

—Esperen ahí y enseguida bajará alguien.

«Enseguida». Abony se alejó lo suficiente en la dirección señalada por el joven como para ver el directorio del edificio en la pared y el conjunto de ascensores más allá. Según el cartel, Delitos Sexuales estaba en la cuarta planta, lo que significaba que, para llegar a esa oficina en ascensor, Ranjani tendría que atravesar una puerta que nunca había atravesado. Podían subir por las escaleras… No, también estaban precedidas por una puerta.

Se dio la vuelta para mirar a Ranjani al oírla contener un jadeo.

—No tenemos que subir —dijo—. Cuando alguien baje, le pediremos salir a dar un paseo, ¿de acuerdo? Iremos a sentarnos en un banco fuera. Ya lo hemos hablado.

—Lo sé —dijo Ranjani, pero tenía las pupilas dilatadas y los nudillos blancos de apretar el colgante.

Por su parte, la determinación de la propia Abony empezaba a quebrarse bajo la sudorosa, temblorosa y nauseabunda ola de necesidad que no iba a ser capaz de resistir durante mucho más tiempo. Si seguía intentándolo, se desmayaría, el amable joven del mostrador tendría que llamar a emergencias y Ranjani probablemente huiría y la dejaría allí. Entonces tendría que achacar su desmayo a un golpe de calor, convencer a los técnicos de emergencias de que no la llevaran al hospital y luego pedir un Uber para volver a casa.

Uno de los ascensores se abrió y una mujer avanzó hacia ellas. Tenía la piel aceitunada, el pelo oscuro, rizado y canoso, y un ceño fruncido que tal vez pretendía transmitir la seriedad con la que planeaba atender su denuncia, pero que Abony interpretó, a través del creciente mareo, como irritación. La necesidad nunca la había hecho vomitar, pero en ese momento empezó a parecerle una posibilidad muy real y no pensaba permitirlo; no iba a vomitar en el suelo de mármol desgastado de la comisaría, sobre sus tacones So Kate 120 iridiscentes ni, Dios no lo quisiera, sobre los mocasines negros de una inspectora de Delitos Sexuales.

Abony se dio la vuelta y volvió a salir. Se las arregló para no echar a correr porque con los zapatos no podía, no con los pies sudados y menos por el suelo pulido. Oyó la voz de la mujer detrás de ella: «¡Señora! ¿Señora? ¿Necesita ayuda?». También la respiración sollozante de Ranjani por encima del hombro, quien, por supuesto, no había necesitado muchos incentivos para abandonar aquel estúpido intento condenado al fracaso de denunciar lo que él les había hecho.

Porque no se había limitado a violarlas. Les había hecho algo después. ¿Drogas? ¿Alguna clase de hipnosis? Algo que había implantado aquellos intensos e inverosímiles bloqueos en sus subconscientes para que fueran incapaces de denunciarlo por mucho o muchas veces que lo intentaran. Había hecho que Abony se sintiera indefensa y, joder, qué poco le gustaba. Ella nunca estaba indefensa.

En la acera, buscó a tientas el teléfono, encontró la aplicación de eBay y compró los zapatos que se había asegurado de dejar en el carrito virtual por la mañana. Eran una ganga, seiscientos sesenta y cinco dólares. En cuanto apareció en la pantalla la confirmación del pedido, se tragó la inundación de saliva que notaba en la boca. No iba a vomitar ni a desmayarse. Seguía sudando, pero podía achacarlo al aire caliente de julio. Se dejó caer en el banco más cercano, sacó un paquete de toallitas perfumadas del bolso, se dio unos toquecitos en la cara y se pasó una toallita por la nuca, hasta que el frío húmedo la hizo estremecerse. Después se atrevió por fin a mirar a Ranjani, que estaba en el banco de al lado.

—¿Estás bien? —preguntó Abony.

Ranjani estaba sentada muy erguida, como siempre, con las manos entrelazadas en el regazo y el colgante guardado de nuevo bajo la ropa.

—Estoy bien. ¿Y tú?

—También —dijo Abony.

—¿Te has comprado unos zapatos?

—Sí. Ya te dije que lo haría si me hacía falta.

—Siento que hayas tenido que hacerlo.

—Lo sé.

Abony sabía que ella también debía disculparse por haberla arrastrado hasta allí. Ranjani no había querido ir, aterrorizada como siempre de encontrarse en una situación que la obligara a cruzar una puerta nueva, pero en cuanto le había dicho a Abony que ya había estado una vez en la comisaría cercana a su casa, ella la había convencido de que tenían que intentarlo.

—Disculpen.

Las dos se volvieron para mirar a la mujer del ascensor, que las observaba con los ojos entrecerrados por la luz de la tarde.

—En el mostrador me han dicho que querían denunciar un delito sexual. Sé que da miedo, pero estamos aquí para ayudar. ¿Seguro que no quieren volver dentro y hablar? ¿Escapar del calor unos minutos?

Aquella mujer, una inspectora de policía especializada en agresiones sexuales, estaba muy cerca. Quería ayudar. Su trabajo era creerlas. Las creería cuando le contaran lo que había pasado. Pero ¿se creería el resto?

Abony ni siquiera entendía el resto ella misma. Los escalofríos estaban empezando de nuevo y, si seguía hablando con aquella mujer, acabaría teniendo que comprarse otro par de zapatos, con lo que ya serían dos pares en un día y eso anularía la ganga que había sido el primero, por no mencionar que no tenía ningún otro guardado en Gilt ni en eBay ni en Saks ni en Neiman’s, así que tendría que buscar uno y probablemente pagar más, con lo que el total del mes superaría los cinco mil dólares y…

Oyó un gemido ahogado y se dio cuenta de que era su propia voz, atrapada en su garganta. Entonces sintió la mano pequeña y fría de Ranjani en el brazo.

—Gracias —dijo Ranjani a la mujer—. Agradecemos su ayuda, pero estamos bien.

—Tu amiga no parece estarlo.

—Pues lo estoy —dijo Abony y sintió que sus síntomas se aliviaban como una ola que retrocedía—. Sentimos haberla molestado —añadió con firmeza.

Se metió la toallita húmeda en el puño y se levantó, con el bolso colgado del hombro y dejando que los zapatos mintieran por ella sobre su confianza, su poder y su sensación de control.

La detective las miró a una y la a otra. Abony casi veía su confusión en una burbuja de pensamiento sobre su cabeza. Ranjani era joven, guapa y de voz suave, pero Abony había huido del edificio y había dejado que su acompañante hablara por ella hacía solo un momento. Entonces, ¿cuál de las dos había sido víctima de una agresión sexual y cuál intentaba convencerla para que no lo denunciara? ¿Y por qué?

—Voy a dejarles mi tarjeta —dijo por fin la inspectora y se esforzó por entregarles una a cada una, aunque tuvo que rodear a Abony para ponérsela a Ranjani en la mano.

Mientras se alejaba, Abony imaginó que volvía a llamarla, le pedía que se sentara en el banco con ellas y le explicaba por qué habían ido hasta allí. Pero imaginó el escenario casi como un juego, como quien visualiza un posible accidente mientras espera en un cruce: «¿Y si ese Corvette se salta el semáforo en rojo? ¿Y si el camión azul no cede el paso?». Ya había tentado demasiado a la suerte por un día.

Se dirigió a la papelera más cercana para tirar la toallita húmeda y la tarjeta de la inspectora, luego se sacó las gafas de sol del bolso y se las puso. Agradeció tanto el alivio del resplandor como el hecho de que las gafas le ocultaran los ojos.

—¿Lista para irnos? —preguntó Ranjani detrás de ella.

Abony asintió sin darse la vuelta. Pensó en las cosas que debería decirle a Ranjani en aquel momento: «Lo siento. No debí pedirte que lo hicieras. Sabíamos que no funcionaría». Pensó en otras cosas que podría decir, formas de quitarle hierro al asunto: «Bueno, valía la pena intentarlo. Encontraremos otra manera, Rani. Ya se nos ocurrirá algo».

No dijo nada. Condujeron en silencio hasta la estación de metro más cercana, donde se bajó del coche de Ranjani.

Mientras esperaba al próximo tren en el andén, le llegó una notificación del sistema de alertas de emergencia de la empresa: «¡Urgente! Por favor, léalo». El enlace conducía nada menos que a una captura de pantalla de un canal de Discord. Estaba a punto de borrarlo y enviar al equipo informático un aviso de que los habían hackeado cuando una frase le llamó la atención. Leyó todo el hilo, luego buscó el canal del que procedía la captura y revisó el contenido más reciente, desconcertada. ¿Se lo había enviado el propio director general u otra persona del trabajo sabía lo que le había hecho? No sabía cuál de las dos opciones era peor, ni si la conversación que tenía delante era una burla, una advertencia o un enigma que, si lo resolvía, le indicaría cómo liberarse.

CANAL DE DISCORD VIVAN LOS CUENTOS DE HADAS

Somos una comunidad inclusiva en la que se celebran todas las voces e identidades. No se tolerarán las expresiones de odio, prejuicios ni ningún tipo de gilipollerismo en general (sí, sabemos que esa palabra no existe). Pincha aquí para leer todas las normas y directrices del canal.

FOROS DE DEBATE

•Cuento de hadas del día:Envía un resumen de un cuento de hadas que adores, odies o simplemente consideres que debería conocer más gente e invita al resto a compartir sus opiniones.

•Pregunta del día:Envía una pregunta sobre cuentos de hadas, o sobre un cuento concreto, para debatirla. Se aceptan preguntas que de verdad quieras que te respondan, preguntas que te quitan el sueño y preguntas retóricas diseñadas solo para crear debate.

•Cuentos de nuestros tiempos:En serio, ¡los tropos están por todas partes! Comparte una historia de la vida real que te recuerde a un cuento de hadas tradicional e invita a nuestra comunidad a flipar contigo por cómo la realidad imita a la ficción. Todo el puto tiempo.

Pregunta del día: ¿A qué viene la obsesión con los pies de las mujeres en los cuentos de hadas?

Enviada por bellerules (miembro desde 2015)

Jess: Buena pregunta. Hay MUCHÍSIMOS cuentos de hadas que tienen movidas raras con los pies de las mujeres. ¿Hola? ¿La Sirenita? No digo la de Disney, sino el cuento original.

Eden: ¡Sí! ¡Totalmente! Y ya que hablamos de Andersen, ¿alguien ha leído Los zapatos rojos? Id a buscarlo, o mejor no porque es HORRIBLE. Va de una chica que siempre ha sido pobre y no tiene zapatos y lo único que quiere son unos zapatos bonitos, pero entonces se enamora de unos rojos en una tienda y todo el mundo le dice que las chicas buenas y cristianas no llevan zapatos rojos (¿¿¿perdón???) e intentan obligarla a comprarse unos negros muy sosos. Al final compra los rojos igual y se los pone para ir a la iglesia, todo el mundo alucina por algún motivo y alguien (un tío seguro) le echa una maldición para que no pueda quitarse los zapatos nunca y tenga que bailar con ellos para siempre.

badassvp: Exacto, odio ese cuento. Odio a Andersen en general por cómo trata a las mujeres, pero esa historia en concreto es lo peor. LAS MUJERES DEBERÍAN PODER VESTIRSE COMO QUIERAN. Un apunte: no los lleva para siempre. Encuentra a un hombre con un hacha y le ruega que le corte los pies y el tío ¡¡LO HACE!! Luego los zapatos se van bailando solos con sus pies todavía dentro y a ella le dan unas muletas y unos pies de madera y se hace mendiga. Es un puto horror.

steph: No conocía ese cuento, pero acabo de buscarlo y leerlo. ¡Madre mía! Es horrible. Pero gracias por compartirlo. ¿Hay más así?

Jess: Pues ya que hablamos de pies cortados asquerosos, ¿os acordáis de La Cenicienta (no la de Disney)? Cuando las hermanastras se prueban el zapatito de cristal y no les queda bien, una se corta los dedos para que le entre y la otra se corta el talón. Así que cuando el zapato llega a Cenicienta, está literalmente empapado de sangre ajena.

steph: Puaaaaaj.

Jess: Por cierto, ¿zapatos de CRISTAL? ¿A quién le pareció una buena idea? Tienen que ser incomodísimos.

Eden: ¡Toda la razón! También está el cuento de Blancanieves de los Grimm donde a la madrastra malvada (muchas gracias a los cuentos por darnos mala fama a todas, por cierto) al final la obligan a ponerse unos zapatos de hierro al rojo vivo y bailar con ellos hasta la muerte.

Jess: Vaya telita tienen estas historias.

Badssyp: Eeeeh, ¿hola? Lo que es una puta mierda es cómo se fetichizan los pies de las mujeres, porque de ahí lo sacan los cuentos. O sea, ¿cuántas tenemos zapatos de tacón altísimos que nos hacen ampollas o nos destrozan los pies, pero los llevamos igual porque los tíos (y las tías también, no es por nada) nos dicen que es «sexi»? ¿¿¿Me equivoco???

<pincha aquí para ver más comentarios>

27-29 de julio: Jo

Antes de comprender el alcance de lo que le había hecho, Jo simplemente huyó. Salió del edificio sin levantar la cabeza al cruzar el vestíbulo, ni en el ascensor ni al salir por la puerta giratoria que daba a la calle. Nadie la detuvo para avisarla de que la coleta se le había deslizado hasta la mitad de la nuca ni para preguntarle por qué iba encogida sobre sí misma como si protegiera una herida.

Ocupó una fila vacía del metro y colocó el bolso en el asiento de al lado. Eran las tres menos cuarto. Tenía una reunión a las tres con Ranjani, del Departamento Creativo, para hablar de la campaña promocional que iban a lanzar el mes siguiente. Le envió un correo electrónico para decirle que tenían que posponerla, apagó el teléfono y se lo metió en el bolso.

El bloque de pisos de Jo daba a un parque estatal. Salía a correr por los senderos casi todos los días, más que nada para evitar el silencio que se había apoderado de su casa en los últimos meses. El piso estaba tranquilo, frío y limpio; había sido así desde mayo, desde que Eileen se había ido.

Jo ya había corrido ocho kilómetros por la mañana antes de ir a trabajar, pero en cuanto entró por la puerta, se desnudó y se puso unos pantalones cortos, un sujetador deportivo y una camiseta roja. Se le soltó la coleta cuando se sacó la camisa por la cabeza. Volvió a ponérsela con violencia, tan apretada que le escoció el cuero cabelludo, y se ató los cordones de las zapatillas. Al salir, apartó de una patada el montón de ropa tirado en el suelo. Era su mejor traje de falda, pero nunca volvería a ponérselo. Pensó por un instante en lo que habría hecho si al llegar a casa se hubiera encontrado a Eileen allí, acurrucada en el sofá leyendo, si hubiera levantado la vista para sonreírle al oír la puerta…

No sabía qué habría hecho entonces. Solo sabía qué hacer en ese momento.

En el bosque, no se marcó un ritmo. Corrió sin más. Quería salirse del sendero y meterse entre los árboles, porque seguir el camino servía para mantenerse a salvo y, si ya no lo estaba, ¿qué sentido tenía? Sin embargo, aun mientras corría, Jo sabía que había cosas peores que lo que el director general de la empresa le había hecho. Habían encontrado el cuerpo desnudo de una mujer en aquel mismo parque no hacía mucho. Su exnovio le había tallado su nombre con un cuchillo en el vientre antes de matarla.

No se salió del camino. Llegó hasta el parque canino en el que solía dar la vuelta en su ruta habitual antes de que se le cortara la respiración y tuviera que detenerse. En dos horas, cuando todos los dueños salieran del trabajo, el parque se convertiría en el escenario de un alegre caos. En aquel momento estaba desierto. Recorrió el perímetro con las manos en la cintura mientras recuperaba el aliento. Le ardían las piernas.

«Se nota que corres, Jo. Me lo dicen tus largas piernas. ¿Llegan hasta arriba del todo debajo de esa falda?».

Cuando aquella mañana había recibido una solicitud en el calendario del director general con el título «JD: asunto de RR. PP.», Jo supuso que se trataba de una consulta urgente relacionada con la junta directiva, lo que indicaban las siglas «JD». Iban a reunirse la semana siguiente y era casi una certeza que al menos uno de los miembros de la junta tendría alguna queja. Sin embargo, antes siquiera de que llegara a sentarse, el director había empezado a hablarle de sus piernas.

«Mierda —pensó Jo, e intentó decirlo—. Joder». Tenía una sensación extraña en la boca, como si las palabras se retorcieran al intentar salir.

«Cabrón de mierda. Lo tenía todo planeado…».

De su boca brotaron cosas en vez de palabras. Levantó una mano y las atrapó: dos arañas negras diminutas y después, para su horror, un ciempiés que le hizo cosquillas en el labio inferior con sus muchísimas patas.

Cuando gritó, no salió más que un sonido inarticulado. Contuvo una arcada y volvió a intentarlo.

—¿Hola? —dijo al aire—. ¿Alguien me oye o estoy hablando sola?

Nada más que su propia voz vacilante.

—Estupendo. Estoy hablando sola en el bosque.

Volvió a intentarlo.

«El director general de mi empresa acaba de violarme…».

Pero las palabras volvieron a convertirse en cosas al salir de su garganta: un hilillo de hormigas rojas y algo cubierto de protuberancias que sintió en el cielo de la boca, un pequeño sapo gordo. Notó cómo nacían en el momento en que debería haber hablado y luego caían en el fondo de su paladar. Hormiga, hormiga, sapo; no era una proporción exacta entre criaturas y palabras, pero eso no la consolaba mucho. O las sacaba o se ahogaba. Escupió las criaturas al suelo y se limpió la barbilla. Por fin comprendió lo que le había querido decir al salir del despacho. Aunque temblara y le fallaran las piernas, ya estaba enfadada. Estaba dispuesta a ir directa a la policía.

«No vas a querer hablar de esto, Jo. Ahora piensas que sí, pero créeme. No lo harás».

Volvió caminando a casa, fría y empapada a pesar del calor por culpa de la ropa sudada. Se dijo que tenía que ser racional (¡ja!) y analizar la situación punto por punto.

¿Qué pasaba con lo que le había hecho en el despacho? Estaba dolorida, entre las piernas y por dentro. Le dolía la espalda de retorcerse inútilmente debajo de él y le escocían las palmas de las manos, con profundas marcas de medialuna donde se había clavado las uñas. La había sujetado por la fuerza con gran eficacia, aplicando el peso de su cuerpo sobre el de ella y usando las manos como grilletes alrededor de sus muñecas. Apenas podía respirar y mucho menos resistirse. Pero no sangraba ni tenía moratones visibles, al menos por fuera.

En cuanto a otros problemas, Jo tomaba la píldora para los dolores menstruales, por lo que no había riesgo de embarazo. Intentó ver la ironía de que, siendo una mujer lesbiana que tomaba anticonceptivos, de pronto se encontrara dependiendo de ellos para cumplir su función principal. Pero solo sintió alivio.

Aun así, tendría que ir a hacerse pruebas para comprobar si le había contagiado alguna enfermedad de transmisión sexual. Mierda.

¿Y lo que le había hecho, lo que parecía estar pasándole, después del ataque? Lo primero era saber si estaba pasando de verdad, que parecía a la vez la pregunta más obvia y la más ridícula, por supuesto que era real. No iba a empezar a alucinar de repente con escupir sapos y bichos. Aun así… sola en el sendero, volvió a decirlo, a intentarlo. «Me ha violado». En vez de palabras, tuvo arcadas y escupió media docena de escarabajos verdes y dorados iridiscentes que parecían querer salir volando nada más superar el shock de ser escupidos.

También eran de verdad, o al menos la cámara del móvil los veía, así como la aplicación para identificar insectos que acababa de encontrar, que le decía que eran escarabajos japoneses, capaces de causar estragos en los rosales, pero inofensivos para los humanos. Jo no estaba de acuerdo, aunque suponía que la aplicación no había tenido en cuenta la posibilidad de que a alguien se le materializaran los putos bichos en la garganta. Cogió uno y sintió el cosquilleo de las patas del bicho al intentar escapar de su mano.

Cuando llegó frente al edificio, se detuvo y se puso a estirar cerca de la puerta, hasta que una vecina salió a pasear un chihuahua de ojos saltones. Reconoció a la mujer de haber coincidido alguna vez al recoger el correo y encuentros similares, pero no sabía cómo se llamaba. Esperó a tenerla cerca y dejó caer el escarabajo en la acera.

—Ten cuidado —dijo Jo y señaló—. A ver si tu perro se va a comer esa abeja o lo que sea.

La mujer se detuvo y bajó la vista, mientras el chihuahua, sin mostrar ningún interés, tiraba de la correa.

—Solo es un escarabajo pequeñito, pero gracias. —Se acercó un poco más—. Es hasta mono, la verdad.

Así que las cosas que escupía eran reales.

Aquella noche, intentó una y otra vez decir en voz alta lo que le había hecho el director general, pero las palabras siempre surgían en forma de bichos, sapos y serpientes. Las serpientes eran horribles; se le hinchaban en la garganta y no se acababan, se le deslizaban por la lengua y la hacían atragantarse. Aun así, los ciempiés eran lo peor con diferencia. Probó a ver si había alguna relación entre las palabras que quería decir y lo que escupía, se puso frente al fregadero de la cocina e intentó decir la misma frase —«El director general me ha violado hoy en su despacho»—, una y otra vez, mientras dejaba el grifo abierto para ahogar a las desventuradas criaturas que iban brotando. Si pudiera averiguar cómo evitar a los asquerosos ciempiés… pero lo que escupía era un batiburrillo de bichos con demasiadas patas o ninguna.

Descubrió que sí podía escribir lo que quisiera, así que documentó todo el suceso en una narración clínica en tercera persona: «La empleada intentó salir del despacho, pero el director general se lo impidió por la fuerza»; como hacían los detectives en las novelas de asesinos en serie. Incluso guardó el documento en un archivo protegido con contraseña. Pero ¿qué iba a hacer con él? Podría enviárselo por correo electrónico a la policía y al portal de denuncias anónimas de recursos humanos de la empresa, que se llamaba «Cuéntaselo a alguien», pero ese era precisamente el problema. Al final, le pedirían que contara, cara a cara y en tiempo real, lo que le había pasado. ¿Y qué harían con una mujer que afirmaba querer denunciar una agresión sexual para luego proceder a escupir insectos en lugar de palabras?

Lo más seguro sería huir, dejar el trabajo, hacer las maletas, mudarse y no mencionar nunca lo ocurrido. Lo más seguro, sí, pero seguía sin superar la opresión que sentía en el pecho ante la idea de irse de Washington, de renunciar a Eileen y la posibilidad de que volviera.

Pidió la baja por enfermedad para toda la semana siguiente. El resto del fin de semana, durmió muchas horas y salió a correr todas las mañanas. Se forzaba tanto que tenía que caminar el último kilómetro del recorrido. A media mañana, se duchaba y se disponía a desayunar.

Comer era un campo de minas. Estaba hambrienta de tanto correr, pero la sensación física de notar ciertos alimentos entre los dientes, sobre todo cualquier cosa jugosa, rellena o con semillas, le recordaba a todo lo que le salía de la boca contra su voluntad. Sacó los botes de proteína en polvo del fondo de la despensa, donde Eileen los había escondido porque sabían fatal, y se preparó batidos. Seguían sabiendo a rayos. El pan no era un problema, pero las patatas fritas crujían igual que los caparazones de los escarabajos al morderlas. La carne quedaba descartada, igual que los fideos. El helado le iba bien, pero solo si lo tomaba sin ningún añadido, y ¿qué gracia tenía el helado solo? Jo bebió litros de café y dio vueltas por el piso, demasiado nerviosa como para sentarse.

El lunes por la noche, se animó a ponerse unos vaqueros y un top bonito. Un grupo de amigas había quedado para tomar unas copas y dedujo que un bar poco iluminado y un grupo de personas con pocas probabilidades de hacerle preguntas inesperadas serían una buena combinación para intentar salir en público.

Sin embargo, en cuanto llegó al restaurante, supo que había sido un error; lo habría sido incluso sin aquel secreto literalmente inconfesable. Aquellas habían sido las amigas de las dos, de ella y de Eileen. Se preguntó si la habían invitado después de recordar que su ex, profesora de historia en un instituto privado, estaba con sus alumnos en un viaje de verano en Asia. Las otras cinco mujeres del grupo la abrazaron con fuerza, le dijeron que la querían y ninguna mencionó a Eileen, aunque Jo sabía que había estado publicando actualizaciones en Facebook desde China las últimas dos semanas y que todas las presentes la seguían. Pidieron tapas que no probó y una jarra de sangría que sí tomó, procurando poner el dedo en la boquilla para que no le entrara nada de fruta en el vaso.

Dos vasos después, se dio cuenta de que sería mejor comer un poco de pan. Iba a coger la cesta cuando alguien comentó si se habían enterado de la última noticia; habían acusado a otro político de conducta sexual inapropiada, en concreto por tener instalada una cámara bajo la mesa para mirar debajo de las faldas de las mujeres que se sentaban frente a él y almacenar numerosas grabaciones de dicha cámara en el ordenador del trabajo.

Sufrieron un estremecimiento colectivo.

—¿Sabéis lo que más me cabrea? —preguntó una de las mujeres—. Su ayudante dijo que, cuando encontró la cámara y se enfrentó a él, el tío se limitó a decir que no era lo que pensaba…

—¡Joder, sí! Lo he leído —estalló otra—. Que no era para tanto porque no la había tocado. Tuvo una cámara apuntándole entre las piernas durante casi un año antes de que la encontrara, y grabaciones, que a saber para qué las quería, puaj; pero nunca tocó a nadie, así que no es para tanto.

Jo bajó la vista al vaso. A pesar de sus esfuerzos por evitar la fruta, había trozos de naranja flotando en el vino. Parecían patas translúcidas.

—Tengo que irme —dijo.

Hubo murmullos de consternación y otra ronda de abrazos, pero imaginó cómo todas respiraban aliviadas al volver a sentarse después de su partida.

De vuelta en casa, se zampó un cruasán, calentó una taza de sopa de tomate en el microondas e intentó calcular qué hora sería en la parte de China en la que fuera que Eileen se encontrara. Le envió un mensaje antes de conseguir contenerse: «Te echo de menos. Espero que el viaje vaya bien».

Miró cómo la sopa daba vueltas en la bandejita de cristal y pensó en el político y su cámara y en el director general. Se preguntó si también tendría una o varias cámaras ocultas en el despacho.

«Probablemente no —murmuró, o lo intentó—. En la jerarquía de los depredadores sexuales, apuesto a que los violadores consideran que los mirones son patéticos».

Le sobrevino una breve sensación sofocante cuando algo parecido a un manojo de lana se le materializó en la garganta y luego vomitó una tarántula, con las patas peludas enredadas.

Así que ni siquiera podía referirse a él como un violador en abstracto. Era bueno saberlo.

Le sonó el teléfono justo cuando paró el microondas. Sacó la taza y leyó el mensaje de Eileen: «Yo también te echo de menos. ¿Qué tal estás?».

Imposible responder a esa pregunta. Observó cómo la tarántula se desenredaba en la encimera de la cocina y agitaba las antenas de forma tentativa mientras buscaba la mejor dirección hacia la que ir.

La sopa estaba demasiado caliente, pero la engulló de todos modos y dejó que le quemase el interior de la boca y la garganta. Luego bajó la taza y vertió el resto sobre la tarántula, que resbaló por la encimera y cayó en el fregadero en una marea roja e hirviente. El bicho se agarrotó y se retorció sobre la espalda. Jo valoró las opciones, el triturador o el cubo de la basura. Imaginó jirones de araña volando hacia su cara desde el fondo del fregadero. La metió en el cubo usando la taza, ató bien la bolsa y la sacó al cuarto de basuras.

Unos minutos después, mientras se lavaba los dientes, recibió otro mensaje.

«Mierda, Jo. ¿Quieres hacer el favor de hablar conmigo?».

Jo escribió: «No puedo. Sé que ese es el problema».

Se quedó mirando las palabras, con el dedo encima de la flecha de enviar. Mientras dudaba, recibió un nuevo mensaje, esa vez del sistema de alertas de emergencia de la empresa: «¡Urgente! Por favor, léalo». Pulsó en el enlace automáticamente, en parte aliviada por tener otra cosa en la que pensar que no fuera si responderle o no a Eileen. El enlace no abrió ningún comunicado del trabajo, sino una especie de enciclopedia de participación colectiva de cuentos de hadas, lo cual de por sí ya era bastante raro. Además, el cuento etiquetado en el enlace no era uno que reconociera. Lo leyó, cada vez más horrorizada, porque tenía que habérselo enviado el director general. ¿Quién si no? Y además sugería que, fuera lo que fuera lo que le había hecho, de algún modo era culpa suya.

CANAL DE DISCORD VIVAN LOS CUENTOS DE HADAS

Somos una comunidad inclusiva en la que se celebran todas las voces e identidades. No se tolerarán las expresiones de odio, prejuicios ni ningún tipo de gilipollerismo en general (sí, sabemos que esa palabra no existe). Pincha aquí para leer todas las normas y directrices del canal.

FOROS DE DEBATE

Cuento de hadas del día | Pregunta del día |

Cuentos de nuestros tiempos

Cuento de hadas del día: Diamantes y sapos

Enviado por happilyneverafter (miembro desde 2018)

Érase una vez una hermosa muchacha cuya madre había muerto y cuyo padre se volvió a casar con una mujer que ya tenía una hija. Las dos eran perezosas y arrogantes y, cuando el padre murió de repente, convirtieron a su pobre hijastra en su sirvienta. Un día, la madrastra envió a la muchacha al pozo a por agua. Allí se encontró a una frágil anciana que le suplicó que le diera un vaso de agua porque estaba demasiado débil para subir el cubo ella sola. «Por supuesto, madre», dijo la joven y le sacó un cubo de agua dulce. «Bendita seas, niña —dijo la anciana—. A partir de ahora, todos sabrán lo preciosa que eres cada vez que hables». La muchacha llegó tarde a casa y su madrastra la amenazó con pegarle. «¡No, por favor, no!», gritó y un diamante le cayó de los labios. Asombrada, la madrastra le preguntó cómo había sucedido y la joven se lo contó, mientras escupía joyas, pepitas de oro y flores con cada palabra. La madrastra llamó entonces a su propia hija y la instó a que fuera corriendo al pozo a sacar agua y se asegurara de darle un poco a una vieja bruja que encontraría allí. La perezosa joven se alejó arrastrando los pies, pero al llegar al pozo se encontró con una bella dama vestida con sedas y joyas, que le pidió lánguidamente algo de beber. «¡No! —gritó la arrogante muchacha—. Eres lo bastante rica, consíguetelo tú misma». Por supuesto, se trataba de la misma hada que se había aparecido antes como una anciana. «Veo que tu carácter es tan poco agradable como tu cara —le dijo a la ruda muchacha—. Así lo sabrán todos los que te oigan hablar».

La hermanastra volvió corriendo a casa para contarle a su madre lo sucedido y esta gritó, pues de sus labios brotaron sapos, arañas, serpientes e insectos repugnantes. La madrastra culpó injustamente a su hijastra de la desgracia de su propia hija y echó a la pobre muchacha de casa. La joven huyó al bosque y vagó por él durante días, alimentándose de bayas y nueces. Un día, el rey pasaba por allí con una partida de caza y, al ver a la hermosa muchacha bajo un árbol, le preguntó su nombre. Cuando se lo dijo, un rubí cayó de sus labios. Asombrado, el rey le preguntó por su historia. Ella se la contó, mientras brotaban flores y otras piedras preciosas. Entonces el rey la montó en su caballo, la llevó a palacio y se casó con ella.

La madrastra y su hija, por su parte, siguieron viviendo en su casita y nadie se atrevía a acercarse por miedo a las cosas espantosas que la hija escupía cada vez que hablaba.

<pincha aquí para ver los comentarios>

27-31 de julio: Ranjani

Ranjani estaba atrapada en el intenso tráfico típico de un fin de semana de verano en la circunvalación de Washington cuando vio el correo electrónico de Jo para cancelar la reunión de diseño del viernes por la tarde. Se sintió horrorizada y aliviada a la vez; había estado tan preocupada por la visita a la comisaría que había planeado con Abony que se había olvidado de despejar la agenda.

No se molestó en contestar, pues dio por hecho que Jo estaría de camino a la playa o a algún otro plan divertido. El tráfico empezó a avanzar y Ranjani se concentró en conducir. Tardó otra hora más en llegar a casa y, cuando se metió en el camino de entrada, tenía el vestido de seda pegado a la espalda. El aire acondicionado del coche funcionaba bien, pero no bastaba para contrarrestar el calor y la humedad en un atasco intermitente.

El coche de Amit no estaba, lo cual no la sorprendió. Casi nunca salía temprano del trabajo, ni siquiera en vacaciones, y dadas las limitaciones que Ranjani había impuesto a sus horarios en los últimos meses, probablemente no había tenido ningún incentivo para escaparse antes. Entró en casa sin hacer ruido mientras rezaba para que su madre estuviera durmiendo la siesta o viendo la tele, como hacía a veces por las tardes. Eso le daría unos minutos para quitarse el vestido sudado, salpicarse un poco de agua fría en la cara y recordarse que, a pesar de los esfuerzos de Abony, nada malo había sucedido aquella tarde. No había tenido que enfrentarse a las puertas del ascensor.

En efecto, Shreshthi estaba viendo en la tele un programa indio de entrevistas y, mientras le ofrecía la mejilla a su hija para que le diera un beso, también agitó una mano con premura.

—¡Calla, calla, Rani! Déjame terminar el programa en paz, por favor. Ha sido un día muy ajetreado.

Al entrar en la cocina, Ranjani encontró las pruebas del mencionado ajetreo. Una olla de dal hervía a fuego lento en el fogón del fondo y un cuenco tapado con masa de puri reposaba junto al delantero, donde había una sartén con aceite lista para freír. Ranjani comprobó que solo estuviera encendida la llama debajo del dal. Luego se deslizó hasta su habitación y cerró la puerta. Se permitió un segundo para suspirar de alivio al encontrarse por fin sola en la tranquilidad. Se bajó la cremallera del vestido, lo tiró a la pila para la lavandería y se metió en la cama con la ropa interior y el collar, que ni siquiera entonces se atrevía a quitarse. Esperó a que el aire acondicionado le pusiera la piel de gallina antes de taparse.

La demencia de su madre se había mantenido leve y estable desde el diagnóstico del año anterior, pero de todos modos avanzaba. Algunos días, como aquel, Shreshthi era la reina y señora de todo lo que se proponía, alguien que cocinaba un festín para la cena y limpiaba toda la casa, y luego se sentaba frente a la tele para comentar con agudeza cualquier programa que eligiera. Otros días, se ponía a cocinar y luego se iba y se dejaba algo burbujeando en el fuego, o enchufaba el aspirador y lo olvidaba apoyado en el sofá con el motor encendido. Después intentaba ver la tele mientras se tapaba los oídos con las manos, lo que le impedía oír el programa y acababa balanceándose en un paroxismo de frustración. Ranjani y Amit le pagaban a su vecina Deb, una enfermera jubilada, para que le echara un ojo a Shreshthi varias veces al día y se quedara con ella cuando estuviera muy angustiada, pero pronto eso no sería suficiente.

No quería pensar en el «pronto» todavía. Le entraron ganas de llorar; últimamente sentía una presión detrás de los ojos casi todo el tiempo. Sin embargo, aunque se le escaparon algunas lágrimas, estaba demasiado cansada para estallar en llanto. Exhaló y se imaginó hundiéndose en el colchón, blanco, suave y limpio. Cuando Amit llegó a casa dos horas más tarde, tuvo que sacudirla para despertarla. Ranjani lo acercó a su lado y pego la oreja a su pecho para escuchar los latidos de su corazón. Amit estaba en casa y Shreshthi estaba en la cocina friendo puri; olía desde la habitación que el aceite estaba a la temperatura perfecta. Todo iría bien. No necesitaban ir a ningún sitio nuevo.

Ranjani se había tomado el lunes libre para estar en casa cuando llegara el fontanero, que había prometido presentarse entre las diez y las cuatro. Saboreó el inesperado fin de semana largo, salió a hacer recados en tiendas conocidas, cocinó, lavó la ropa, trabajó con su madre en el jardín y vio una peli con Amit en el sofá después de acostar a Shreshthi. El martes por la mañana, cuando se sentó ante su mesa, se sintió más tranquila de lo que se había sentido en semanas. Trabajó en la edición de una campaña multimedia de una sola imagen y consiguió que por fin el color destacara como ella quería. Luego se puso con el proyecto en el que tendría que estar trabajando con Jo y se acordó de la reunión cancelada. Se puso a responderle al correo que le había enviado con las horas en las que estaba disponible, pero entonces se fijó en un mensaje automático de ausencia; al parecer, Jo iba a estar de baja toda la semana.

Ranjani estaba valorando si responder de todos modos, aunque fuera solo para desearle que se recuperara pronto, cuando le sonó el móvil. Contestó.

—Hola, mami.

—Rani, ¿sigues en el trabajo? —Shreshthi tenía una voz hermosa, profunda para una mujer, con el acento cadencioso típico de las mujeres indias de su generación educadas en Gran Bretaña. Ranjani había aprendido hacía poco a percibir los temblores de incertidumbre en aquella voz.

—Trabajo hasta las cinco, mami. Después volveré directamente a casa. Podemos hacer la cena juntas.

Una pausa. Levantó la mano para apretarse el colgante bajo la blusa en un acto reflejo.

—¿Qué hora es, Rani?

Hacía unas semanas, Shreshthi había olvidado cómo leer la hora. Seguía siendo capaz de mirar un reloj y entender los números de la esfera, pero en su mente ya no se traducían en indicadores con los que medir el día: la hora de levantarse, la hora de comer, la hora de que Ranjani volviera a casa. Algunos días no parecía perturbarla en absoluto, pero otros, Shreshthi era consciente de que había algo raro en su percepción del mundo y esa conciencia la enfurecía y la aterrorizaba sucesivamente. A Ranjani cada vez le gustaba menos dejar a su madre sola en casa. Amit y ella le pedían a Deb que fuera con más frecuencia a verla, pero, como era de esperar, la mujer se mostraba reacia a renunciar a su jubilación y los había instado a contratar un cuidador a tiempo completo.

Por supuesto, podían permitírselo. Sin embargo, a medida que los síntomas de Shreshthi empeorasen, también tendrían que volver al médico, que los enviaría a nuevos especialistas, a nuevos laboratorios para hacer más análisis de sangre, a nuevos centros clínicos para pedir más resonancias magnéticas y tomografías computarizadas.

Infinitos y necesarios sitios nuevos. Infinitas e infranqueables puertas nuevas. Ranjani tranquilizó a su madre lo mejor que pudo, luego llamó a Deb, que le confirmó que aquel día tenía tiempo para ir a ver cómo estaba Shreshthi y además quedarse una o dos horas con ella. Después de colgar, le dolía la cabeza. Sabía que debería comer, pero la idea de calentar en el microondas las sobras de dal y comérselas en la mesa la hacía sentirse atrapada y deprimida. En vez de eso, salió a comprar algo en uno de los puestos de comida ambulantes que siempre rodeaban Franklin Park a esas horas. No tenía que atravesar puertas nuevas para llegar allí y agradecería el sol y el calor. Se sentía helada por dentro cada vez que pensaba en la enfermedad de su madre o en lo que había sucedido en el despacho del director general y en sus imposibles y espantosas secuelas, como si se hubiera tragado una bola de hielo que se le hubiera alojado en el estómago y se negara a descongelarse.

Pidió un gyros y un refresco light y encontró un rincón perfecto donde sentarse cerca de la fuente, de modo que una brisa ocasional le soplara un ligero vapor. Desenvolvió el bocadillo y se comió un trozo suelto de pepino antes de que cayera al suelo. El móvil le zumbó con un mensaje de texto: «Hola, ¿cómo va la vida laboral presencial?».

Ranjani sonrió. Maia English era la jefa de seguridad informática de la empresa. Había sido una de sus primeras compañeras de trabajo en convertirse en una amiga, pero hacía seis meses que había empezado a trabajar desde casa debido a un misterioso problema de salud.

«Estaba pensando en ti —respondió Ranjani—. Estoy comiendo sola en la plaza Franklin. Ojalá estuvieras aquí».

«A mí también me gustaría. ¿Pizza o gyros?».

«¡Gyros! —escribió Ranjani—. Espero no manchar la pantalla. ¿Qué tal estás? ¿Cómo es trabajar desde casa?».

«No está tan bien como dicen».

Ranjani le dio un mordisco al gyros, evitó que una gota de tzatziki cayera en la pantalla y se preguntó cómo conseguir que Maia se abriera con ella. Los mensajes no eran el mejor medio para alentar la intimidad y, desde que se había pasado al teletrabajo el invierno pasado, Maia había ignorado todas sus propuestas de llevarle comida a casa o hacer una videollamada por Zoom. Cualquiera que fuera el problema de salud con el que estaba lidiando, parecía cansarla tanto que cualquier cosa que requiriera más energía que enviar mensajes la superaba.

Sin embargo, mientras pensaba en qué decir a continuación, le llegó otro mensaje de Maia.

«Vale, pregunta rara. ¿Alguna vez has leído cuentos de hadas?».

Ranjani se limpió la boca y deseó haber cogido unas cuantas servilletas más, aunque era una ley no escrita del gyros que, por muchas servilletas que te dieran, nunca eran suficientes.

«¿Blancanieves, La Cenicienta, Rapunzel? —escribió—. Los conozco, pero no muy bien. A mi madre no le gustaban las princesas de cuento. Demasiado indefensas».

«No se equivoca. ¿Has leído alguna vez Barba Azul?».

Ranjani respondió con un emoticono de una cara confusa y vio cómo aparecían los tres puntos de Maia, desaparecían y volvían a aparecer. Finalmente, llegó la respuesta: «Creo que tienes que leerlo».

Y le envió un enlace.

CANAL DE DISCORD VIVAN LOS CUENTOS DE HADAS

Somos una comunidad inclusiva en la que se celebran todas las voces e identidades. No se tolerarán las expresiones de odio, prejuicios ni ningún tipo de gilipollerismo en general (sí, sabemos que esa palabra no existe). Pincha aquí para leer todas las normas y directrices del canal.

FOROS DE DEBATE

Cuento de hadas del día | Pregunta del día |

Cuentos de nuestros tiempos

Cuento de hadas del día: Barba Azul

Enviado por JennyK (miembro desde 2017)

Érase una vez un hombre increíblemente rico conocido como Barba Azul que buscaba esposa. Ya había tenido varias y todas habían desaparecido, pero era tan rico que una mujer aceptó casarse con él. Después de la boda, Barba Azul llevó a su nueva esposa a su castillo y le dijo que tenía que irse de viaje, así que se quedaría allí sola. Le dejó una llave que abría todas las puertas del castillo, pero le advirtió que no abriera una puerta concreta que estaba cerrada.

La mujer de Barba Azul exploró el castillo mientras su marido estaba fuera. Abrió todas las puertas menos la que él le había indicado que no tocara, pero pasó sola tanto tiempo que al final le picó la curiosidad. Abrió la puerta y, para su horror, encontró los cadáveres descuartizados de todas las esposas anteriores. Intentó cerrar la puerta de nuevo, pero le temblaban tanto las manos que la llave se le cayó en un charco de sangre del suelo. Recogió la llave, cerró la puerta y corrió a lavarla, pero por mucho que la frotó y por mucho limpiador que usó, la sangre no se iba.

Cuando Barba Azul regresó, le pidió que le devolviera la llave, y la esposa intentó decir que la había perdido, pero él se enfadó tanto que se asustó y le entregó la llave ensangrentada con dedos temblorosos. En cuanto vio la sangre, Barba Azul supo que lo había desobedecido y anunció su intención de matarla. Le dio una hora para rezar sus oraciones mientras él afilaba la espada y la esposa se dirigió a la torre más alta del castillo para rezar con desesperación en busca de ayuda. Justo cuando su marido iba a subir las escaleras para asesinarla, los hermanos de ella irrumpieron por las puertas del castillo y lo abatieron. La esposa de Barba Azul regresó con su familia y se casó con un hombre bueno y amable que la ayudó a olvidar la terrible experiencia.

<pincha aquí para ver los comentarios>

31 de julio: Ranjani

Ranjani leyó la historia que Maia le había enviado con una confusión que dio paso al terror, mientras la bola de hielo se volvió a formar en su estómago y congeló lo que acababa de comer hasta que sintió náuseas. No pinchó para «ver los comentarios». En vez de eso, volvió a la cadena de mensajes y releyó el intercambio con Maia. En retrospectiva, estaba claro que su amiga la había contactado específicamente para enviarle aquel enlace. Ranjani escribió «Por qué» y, por error, le dio a enviar antes de saber qué pregunta quería hacer.

«¿Por qué te lo he enviado?», contestó Maia.

Ranjani dio un trago al refresco. Sí, claro, esa pregunta serviría. ¿Porque el director general le había ordenado escribirle? ¿Porque se había dado cuenta de que Ranjani y Abony intentaban ayudarse la una a la otra?

El siguiente mensaje de Maia parecía una confirmación: «Sé lo que te hizo».

Ranjani respondió a tientas: «¿Cómo? ¿Te lo ha contado?».

«Por Dios, ¡no!».

Ranjani dejó la lata y se limpió los dedos húmedos en la falda. «Entonces, ¿cómo es posible que sepas algo?», preguntó, justo cuando le llegó otro mensaje de Maia.

«También sé lo de Abony».

Ranjani pasó del frío al sudor y viceversa en un instante. Tal vez ni siquiera fuera Maia quien le estaba escribiendo, tal vez fuera el director en persona. Incluso si era Maia, tenía que habérselo contado él. Pero ¿qué significaba el cuento? Se quedó mirando los tres puntos que prometían otro mensaje como si fueran la cuenta atrás de una bomba y se dio cuenta de que no tenía por qué esperar a que llegara. Metió el teléfono en el bolso y recogió la basura de la comida. Mientras caminaba por el parque, empapada en sudor, el móvil no dejaba de sonarle. Se le ocurrió otra idea horrible: si se trataba del director general, ¿habría sido una trampa?

Se desvió hacia un banco y tiró de la cadena que llevaba al cuello con tanta fuerza que estuvo a punto de romperla al enganchársele en el pelo. El colgante que pendía de ella bien podría estar sacado del cuento que acababa de leer, una llave casi del tamaño de la palma de su mano, exquisitamente tallada en un material blanco, brillante y translúcido. Emergió con un cegador destello blanco bajo el sol del mediodía y Ranjani relajó los hombros, aliviada. Sin embargo, no se atrevía a seguir ignorando los mensajes. ¿Y si alguien, además de Maia, estaba intentando localizarla, sobre todo su madre o Deb? Volvió a sacar el teléfono. Todos los mensajes eran de Maia. Los leyó.

«Entiendo por qué piensas que me lo ha contado él y temes que sea eso lo que pasa, pero no lo es, te lo juro».

«He estado intentando averiguar cómo lo hace para detenerlo».

«Pregúntame algo que solo yo sabría si necesitas confirmar que soy yo».

«¿Rani?».

«No te he escrito porque él me haya obligado. Piénsalo, Rani. No me ha contado una mierda. Así que, ¿qué otro motivo tendría para saberlo?».

Ranjani lo pensó. Releyó el hilo de mensajes para asegurarse de que, efectivamente, ella no le había contado nada. No había razón para que la llave se activara. Pero Maia lo había averiguado de todos modos.