9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

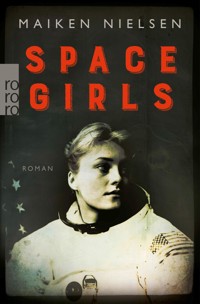

Juni wächst in den 50er-Jahren auf einem Flugplatz in New Orleans auf. Für das wilde Kind gibt es nichts Schöneres, als mit ihrem Stiefvater an Flugzeugen herumzubasteln. Doch Juni will mehr: zu den Sternen fliegen. Jahre später kommt sie diesem Traum ein Stück näher: Mit zwölf anderen Frauen wird sie zum Astronauten-Training der NASA zugelassen. Es beginnt eine Zeit der mörderischen Tests. Doch Juni hält durch und erzielt herausragende Ergebnisse. Ihr Traum vom Flug zu den Sternen scheint kurz vor der Erfüllung zu stehen, da erreicht sie eine niederschmetternde Nachricht: Keine der Frauen darf ins All, Männer wie John Glenn erhalten den Vorzug. Juni ist am Boden zerstört. Aber sie beschließt zu kämpfen. Für ihre Rechte, für ihren Traum …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 520

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Maiken Nielsen

Space Girls

Roman

Über dieses Buch

Ein großer Traum, eine wahre Geschichte – Maiken Nielsens aufwühlender Roman über die Frauen von Mercury 13

Juni wächst in den 50er-Jahren auf einem Flugplatz in New Orleans auf. Für das wilde Kind gibt es nichts Schöneres, als mit ihrem Stiefvater an Flugzeugen herumzubasteln. Doch Juni will mehr: zu den Sternen fliegen. Jahre später kommt sie diesem Traum ein Stück näher: Mit zwölf anderen Frauen wird sie zum Astronauten-Training zugelassen. Es beginnt eine Zeit der mörderischen Tests. Doch Juni hält durch und erzielt herausragende Ergebnisse. Ihr Traum vom Flug zu den Sternen scheint kurz vor der Erfüllung zu stehen, da erreicht sie eine niederschmetternde Nachricht: Keine der Frauen darf ins All, Männer wie John Glenn erhalten den Vorzug. Juni ist am Boden zerstört. Aber sie beschließt zu kämpfen. Für ihre Rechte, für ihren Traum …

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2019

Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Redaktion Katharina Naumann

Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg

Umschlagmotiv Igor Ustynskyy/Getty Images; ullstein bild

ISBN 978-3-644-30030-9

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für meine Tochter

Noch drei Minuten. Wernher von Braun spürte es im ganzen Körper. Das Herz trommelte ihm so stark in der Brust, dass er meinte, Mueller oder Rees oder James müssten sich gleich zu ihm umdrehen, aber die Männer im Launch Complex 39A blickten regungslos nach vorn.

«Two minutes, forty-five seconds and counting», kam die Männerstimme über Kopfhörer. Wernhers Finger pulsierten, es pochte in seinen Schläfen, und dann brach alles gleichzeitig über ihn herein, die Angst und die Hoffnung und so ein Glück, dass er es kaum fassen konnte. Vierzig Jahre lang hatte er auf diesen Augenblick gewartet. Und jetzt war es so weit.

«Vater unser im Himmel», flüsterte er.

«Twelve, eleven, ten, nine, ignition sequence start …» Eine Feuerwolke quoll unter dem Raumschiff in den Himmel. «Three, two, one, zero, all engines running.» Etwas kippte in der Stimme des Mannes, und Wernher betete weiter. «Lift off!»

Das Raumschiff schoss in den Himmel, in seinem Schlepptau ein zitternder Feuerstrahl. Und während die drei Männer, die darin saßen, sich auf den vierhunderttausend Kilometer langen Weg zum Mond machten, flogen Wernher von Brauns Gedanken zurück in die Vergangenheit. Er hatte Großartiges geleistet, das wusste er.

Und er hatte etwas getan, das nie mehr gutzumachen war.

Prolog

Es war so heiß, dass Martha das Gefühl hatte, Glut zu atmen. Einen Fuß setzte sie vor den anderen auf dem brandheißen Pflaster, aber sosehr sie sich auch mühte, sie kam kaum voran, nicht einmal hier, im Schatten der Marktbuden. Schillernde Fliegen umsirrten die Rinderhälften am Stand der Metzgerin. Später würde sie das alles zeichnen, beschloss sie: die Brummer am schwärenden Fleisch, das Limonadenmädchen, das seine Ware selbst trank, und dort die runde Frau mit den großen Gesten, die behauptete, dass ihre Kühe keine Milch mehr gaben, sondern dass Käse aus ihren Eutern quoll.

Ein Schatten tauchte zwischen den Marktbesuchern auf, und einen Moment lang fürchtete Martha, es könnte Mutti sein, aber dann konnte sie wieder aufatmen. Die Frau trug Muttis Lieblingskleid, rot mit weißen Punkten, das Martha so gut kannte. Sie hatte Mutti darin gezeichnet, vergangenes Jahr, als sie noch zu Hause gewohnt hatte. Bevor das alles passiert war. Bevor Vati seine Arbeit verloren hatte und der Krieg ausgebrochen war. Vor Paul.

Der Rhein flimmerte vor ihr in der Sonne. Sie beschloss, sich ans Ufer zu setzen und diesen Tag zu zeichnen, an dem nichts an Krieg erinnerte, nichts an Westoffensive und Tote. Es gab hier keine bellenden Stimmen und keine Bilder, die sie in ihrem Kopf ausradieren musste, es gab nur diese sengende Sonne und ein Köln, das fast nur noch aus Frauen bestand. Mädchen, kaum älter als sie selbst, lagen in Badeanzügen auf Liegestühlen und reckten ihre Gesichter dem Himmel entgegen. Kinder sprangen jubelnd von den Steinen ins Wasser, und bei jedem Sprung schoss eine Fontäne in den Himmel.

Es geschah, als sie ihren Stift hervorzog. Ein Schmerz schnitt ihr in die Eingeweide, so stark, dass sie vornüberkippte. Der Krampf dauerte nur kurz, sie hörte einen Kinderruf und das Platschen im Wasser, und dann verschwamm das Gefühl wieder, aber sie wusste, dass der Moment gekommen war. So ruhig sie konnte, strich sie ihre Zöpfe zurück und richtete sich auf. Als sie aufblickte, glaubte sie erneut, das gepunktete Kleid ihrer Mutter zu sehen, aber diesmal war es kein Anblick, vor dem sie sich verstecken wollte. Der Schmerz kehrte zurück in ihr Innerstes, und sie schloss die Augen. Das Gefühl zerrte mit einer Macht an ihr, dass sie am liebsten geweint hätte. Sie wünschte sich, Mutti wäre da.

Die alte Frau Bolze in der Loreleystraße wurde nicht müde zu betonen, dass sie sich während ihrer Schwangerschaften immer wie ein Seelöwe gefühlt habe – eine Bemerkung, die Martha und Paul dazu verleitet hatte, in den Kölner Zoo zu gehen und sich die Bolze’sche Inkarnation einmal persönlich anzusehen. Sie hatten so heftig gelacht, dass irgendwann ein Wärter kam und sie vom Seelöwengehege wegjagte. Martha war erst im vierten Monat gewesen und hatte sich nicht vorstellen können, jemals auch ein Seelöwe zu werden.

Frau Bolze führte das Wohnhaus mit strenger Hand, seit ihr Heinz eingezogen worden war, aber sie wusste, wann sie gebraucht wurde. «Boasses, Mädche!», stieß sie hervor, als Martha ihr entgegenwankte. «Ich sach rappzapp der Hanne Bescheid!»

Martha klammerte sich ans Treppengeländer. Sie musste ihre ganze Kraft aufwenden, um zu antworten. «Die Hanne ist übers Wochenende zu ihrer Mutter gefahren.»

Frau Bolze schlug ihren Wischmopp gegen das Geländer.Aus dem ersten Stock starrten Martha die blassen Gesichter der Mahler-Töchter entgegen. «Verdöllt noch mal, der werd ich aber Vertellekes machen! Jetz türmt die Hebamme? Jetz wo dat Mädche ihr Kleines kritt?» In einer Geschwindigkeit, die Martha ihr nicht zugetraut hätte, war Frau Bolze die Treppe heruntergekommen und hinter sie getreten. Martha spürte zwei kräftige Hände an ihren Flanken, und dann wurde sie von hinten hinaufgeschoben, vorbei an den Mahler-Mädchen, vorbei an der Wohnungstür von Mutter und Tochter Beurich, weiter die Treppe herauf, und dann zerrte die Bolze einen Schlüssel an ihrem mächtigen Bund hervor.

Erneut schoss Martha der Schmerz in den Bauch. Diesmal war die Wehe so stark, dass sie in die Knie ging. Frau Bolze drängte Martha den Flur entlang in das kleine Zimmer, das sie sich mit Paul teilte. Sie strich Martha über die schweißnasse Stirn. «Et hätt noch immer jot jejange.»

Augenblicklich spürte Martha die nächste Wehe heranrollen. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, an etwas Schönes zu denken. Paris, die prächtigen Häuser, das herrlich duftende Brot. Die Eltern. Die Bilder, eine Explosion von Farben. Riesige Wände, Farben, die in den Raum barsten, dass Martha eine Gänsehaut bekam. In dem Raum mit den Bildern hatte sie zum ersten Mal gewusst, was sie werden wollte, später. Wenn sie so groß wie die Eltern war.

Und auf einmal stand es ihr klar vor Augen: Sie musste Mutti suchen, sie musste sich mit ihr aussprechen, ihre Stimme hören und ihre Hände fühlen. Hände, die sie beruhigten, die ihr die Furcht aus der Stirn strichen und das Weh aus ihrem Bauch.

Sie rollte sich auf die Seite, um sich auf den Unterarm zu stützen, so wie es ihr die Hebamme gezeigt hatte. Aber in dem Augenblick, in dem sie sich aufrichten wollte, stürzten die Schmerzen mit neuer Wucht auf sie ein.

Sie hatte nicht gewusst, dass man sich so erschrecken konnte. Ein Schrei gellte durch die Wohnung, und dann spürte sie, dass sie selbst es war, die so schrie, und dass es ihre Angst vor einem Weh war, das man nicht in Worte fassen konnte. Für das es keine Worte gab.

Der Nebel lichtete sich allmählich, und sie erkannte, dass Paul auf dem Fußboden hockte und ihre Hand hielt und dass er vollkommen aufgelöst war. «Wir müssen einen Wagen rufen, der sie ins Krankenhaus fährt, Frau Bolze!», rief er mit seiner schönen Bühnenstimme.

«Häs de Bubbelwasser jedrunke?» Frau Bolze krempelte sich die Ärmel hoch und packte Marthas Beine. «Spar dir der Monologe förn Film!»

«Was machen Sie, Frau Bolze?», fragte Martha panisch.

Frau Bolze stieß statt einer Antwort einen Pfiff aus, während sie mit der Inspektion von Marthas Innerem begann.

«Papperlapapp, nix, wat ich nit allt jesenn hätte.»

Die nächste Wehe brach über Martha zusammen, und diesmal war der Schmerz so stark, dass sie das Bewusstsein verlor.

Als sie wieder erwachte, hatte sich der Raum verändert. Die Helligkeit war fort. Im Fenster erkannte sie das Abendblau und darin eine Mondsichel. Sie versank in Schmerzen. Und jetzt verlor sie die Kontrolle über sie. Keine Ohnmacht half, kein Schreien, kein Fluchen, nicht einmal Luft holen gelang ihr. Frau Bolze und Paul wurden plötzlich lauter, und im Schein der Nachttischlampe sah sie die Angst in Pauls Gesicht. Und dann brach etwas aus ihr, und ein großes Gefühl von Erleichterung durchströmte ihren Körper, und Paul weinte, und Frau Bolze fluchte. Plötzlich waren die Schmerzen verflogen, fast so, als wären sie nie da gewesen, und dann hielt Martha ein kleines Mädchen im Arm.

«A Mädche.» Frau Bolze wischte sich mit dem Unterarm übers Gesicht und war gleich wieder die Alte. «Han ich ja jesaat!»

Martha blickte zu dem kleinen Wesen hinunter, das in ihrem Arm lag und mit seinem Mund ihre Brust suchte. Wie hilflos und winzig es war! Und woher dieses winzige Wesen wohl wusste, dass es rasch Milch trinken musste, um zu überleben? Die Kehle wurde ihr eng, und wieder kam es ihr vor, als ob sie weinen müsste, aber sie tat es nicht. Alles wird jetzt anders, dachte sie.

Der Morgen war angebrochen, und alles war anders geworden. Gestern war Martha noch ein achtzehnjähriges Mädchen gewesen, ein halbes Kind noch, so hatte es Mutti bis zum Schluss gesagt. Und heute war sie selbst eine Mutter. Von jetzt an, dachte sie und steckte ihre Nase in den Flaum auf dem Kopf des Babys, musste sie sich um einen anderen Menschen kümmern. Sie war dafür verantwortlich, dass dieses kleine Wesen niemals hungern musste, keine Schmerzen litt, nicht fror.

Das Baby öffnete seine Augen und verzog das Gesicht, dass es wie ein Lächeln aussah. Martha spürte ihr Herz klopfen. Bis in die Fingerspitzen pochte ihr die Zärtlichkeit. Sie wollte dieses lächelnde, kleine Wesen beschützen und halten, für immer. Sie beugte sich noch einmal zu seinem Kopf hinunter. Wie süß es roch! Eine Erinnerung leuchtete in ihr auf: wie Mutti auch an ihrem Kopf gerochen hatte, als sie klein war. Muttis Stimme, wenn sie ihr eines ihrer französischen Kinderlieder vorsang, während sie ihr die Zöpfe flocht.

«Du kleine Sonne.» Martha streichelte vorsichtig über ein Grübchen in der Wange des Babys. «Du sonniges kleines Juni-Kind!»

Sie nahm den Teddy, den sie mitgebracht hatte, als sie zu Paul gezogen war. Teddy sah ein bisschen ramponiert aus, so viel hatte er schon mitgemacht. Auf dem Bauch, dort, wo sie ihn als Kind immer festgehalten hatte, war er schon ganz kahl. Ob ihr Baby das Kuscheltier auch so lieben würde? Vorsichtig streckte sie ihm den Teddy entgegen. Das Baby gluckste.

«Ich würde sie gern Charlotte nennen», sagte Paul. «Nach meiner Mutter.»

Martha sah Paul in die Augen. «Du hast gesagt, deine Mutter hieß Louise.» Sie hörte selbst, wie hart ihre Stimme auf einmal klang.

Kein Muskel zuckte in Pauls Schauspielergesicht. «Das war ihr erster Name. Aber mein Vater hat sie immer Charlotte genannt.»

Martha betrachtete Pauls Mund und seine Wangenknochen und die himmelblauen Augen. So, als sähe sie das ganze Schöne an ihm zum letzten Mal. Wie wenig sie über den Mann wusste, mit dem sie sich vor einem halben Jahr verlobt hatte. Seit sie ihre Eltern verlassen hatte, lebten sie in der Wohnung von Pauls Vater, aber sie war dem alten Mann noch nie begegnet. Paul hatte ihr erklärt, dass sein Vater nach dem Tod der Mutter wieder angefangen habe, zur See zu fahren, aber ein anderes Mal hatte er auch gesagt, sein Vater sei Missionar. Paul kam ihr manchmal wie ein Fisch vor, er schillerte in tausend Farben, aber wenn man nach ihm greifen wollte, dann schwamm er einem aus der Hand. Es war aufregend und jeden Tag neu, so einen wie Paul zu haben. Aber manchmal wünschte Martha, sie wüsste ein bisschen mehr über ihn.

«Ich werde sie nach mir selbst nennen», erklärte sie fest.

Sie wollte Mutti das sonnige Juni-Kind zeigen, die neue Martha. Eine, die Mutti nicht das Herz brechen würde und die ihr nicht so einfach davonliefe, nur weil sie einen Mann mit himmelblauen Augen getroffen hatte. Einen Paul mit schöner Stimme.

Paul hörte nicht auf, sie anzusehen. Es war, als müsste auch er sich alles einprägen, die Haare, die sie sich zu Schnecken über ihren Ohren gedreht hatte, und ihren Körper, der noch ganz weich war von der Schwangerschaft.

«Ich muss jetzt zu meiner Englischstunde», sagte er.

«Heute?»

«Heute wie jeden Tag.» Paul erwiderte ihren Blick, ohne zu lächeln. Die Zärtlichkeit, die sie noch eben in seinen Augen gesehen hatte, war fort. «Du weißt doch, wie das Ziel heißt.»

«Hollywood», sagte Martha mechanisch.

«Miss Havensham sagt, dass mein Akzent schon sehr gut sei.»

Miss Havensham, immer wieder Miss Havensham. Martha war Pauls Englischlehrerin nie begegnet, aber er hatte ihr schon so viel über sie erzählt, dass sie es nicht mehr hören konnte. Dass sie eine tolle Figur habe, obwohl sie doch schon auf die dreißig zugehe. Und wie viel Spaß es mache, bei ihr zu lernen.

Paul erhob sich und tätschelte ihren Kopf. «Und wenn der Krieg vorbei ist, dann heißt es: Auf nach Hollywood.»

Er sagte nicht: Dann gehen wir drei nach Hollywood. Martha hörte es, und Paul hörte es wohl auch selbst, denn jetzt strich er ihr über die Wange, wie um sie darüber hinwegzutrösten, dass ihre Liebe immer neue Risse bekam.

Sie wandte den Blick ab. Das Baby bewegte sich in ihrem Arm. Sie beugte sich über seinen Kopf, um seinen Geruch einzuatmen.

Als sie ihren Blick wieder aufrichtete, war Paul fort.

Kapitel 1

Sie hatte gar keinen Kinderwagen. Aber das machte nichts, sie konnte das Baby ja auch tragen. Auch den Teddy nahm sie mit.

Es war leichter, als sie gedacht hatte. Ein Wind hatte die Hitze vom Vortag weggeblasen, und die Wunde zwischen ihren Beinen tat ihr kaum noch weh. «Du wirst gleich deine Omi und deinen Opi kennenlernen», sagte sie, und das Baby hatte die Augen geöffnet und gab ein kleines Geräusch von sich.

Die Sonne stand schon ziemlich hoch, als sie endlich das Wohnhaus erreichte, in das ihre Eltern gezogen waren, nachdem Vati seine Arbeit verloren hatte. Merkwürdigerweise waren die Fensterläden geschlossen. Sie klingelte, aber nichts regte sich. Sie läutete bei den Nachbarn, doch auch von denen reagierte niemand. Nur der alte Herr Kempfert, den sie nicht eingezogen hatten, weil er im letzten Krieg ein Bein und seine Stimme und den Verstand verloren hatte, öffnete ihr die Tür.

«Guten Tag, Herr Kempfert», sagte Martha laut und deutlich. «Bei meinen Eltern macht niemand auf. Haben Sie sie gesehen?»

Der Mann sah ihr starr in die Augen, dann drehte er sich auf seinen Krücken um und ließ sie vor seiner Wohnungstür stehen.

«Herr Kempfert?», versuchte Martha es noch einmal. Immerhin hatte er die Tür offen gelassen. Das Baby gluckste in ihrem Arm. Der Alte kehrte zurück und überreichte ihr ein Stück Papier.

«Paris?», las sie das Wort auf dem Zettel leise vor.

Der alte Kempfert nickte.

Martha spürte, wie ihr der Boden unter den Füßen wegsackte. Sie stützte sich mit einer Hand gegen den Türrahmen. Eine Ewigkeit lang wusste sie nicht, was sie sagen sollte. Der alte Kempfert stand vor ihr und sah sie aufmerksam an.

«Haben meine Eltern etwas für mich dagelassen?», flüsterte sie schließlich. «Einen Brief vielleicht?» Der alte Kempfert schüttelte den Kopf, dann warf er die Tür vor ihr zu.

Martha ließ sich auf eine der Stufen sinken. Ihre Brüste spannten, und das Baby wendete unruhig seinen Kopf. Während sie die oberen Knöpfe ihres Kleides öffnete, spürte sie, wie ihre Augen nass wurden. Nur einen Moment dauerte die Schwäche, dann hatte sie sich wieder im Griff. Die Eltern waren nach Paris gefahren, zu Muttis Eltern, natürlich. Sie wussten, dass sie bei Paul wohnte, also machten sie sich keine Sorgen um sie.

Schritte klackerten im Hausflur, und so schloss Martha ihr Kleid rasch wieder. Und dann lief sie. Sie rannte den ganzen Weg zurück in die Südstadt, drückte ihr Baby und den Teddy an sich, und sie blieb nur stehen, als sich ihr die Ingeborg in ihrer BDM-Uniform mit der weißen Bluse und dem blauen Rock in den Weg stellte und wissen wollte, ob sie es schon gehört habe: Die Deutschen hätten Frankreich ohne Widerstand eingenommen und ob sie sich noch an ihren Deutsch-Aufsatz erinnern könne: Was berechtigt das deutsche Volk zum Glauben an den Sieg?

«Der heutige Tag», lachte Ingeborg. «So einfach hätte man es schreiben können. Einfach nur: der heutige Tag!» Und dann warf sie einen Blick auf das Baby und wollte wissen, ob Martha nun der NS-Frauenschaft beitreten würde, jetzt, wo sie doch Mutter war.

Den Mann in seinem Ledermantel vor ihrer Haustür sah sie erst gar nicht. Sie hörte nur die Stimme von Frau Bolze, die den Mann anschnauzte: «Der Herr sonst was kann mer de Büggel bötze! Eine Martha Richter kenn ich nit!»

Vor einem Jahr hatte ein Kollege den Vater denunziert wegen kritischer Äußerungen, die dieser angeblich über die Regierung in Berlin gemacht hatte. Der Rest war nur eine Frage der Zeit gewesen. Sie hätten schon längst nach Paris fahren sollen. Nach dem Tod der Großeltern vor zwei Jahren stand die Wohnung in Montmartre leer. Martha wünschte, sie hätte mit ihren Eltern darüber gesprochen, ihnen zu der Reise geraten. Sie wünschte, sie hätte sich nicht mit ihnen gestritten.

Und in diesem Moment begriff sie, dass auch sie in Köln nicht mehr sicher war.

Martha konnte kaum sprechen, so war ihr die Zunge im Mund geschwollen. Sie hatte keine Ahnung, wann ihr das Wasser ausgegangen war. Am ersten Tag ihrer Reise, als sie noch geglaubt hatte, dass Züge nach Paris fuhren, war ihr das alles noch wie ein Abenteuer erschienen. Zumindest hatte sie sich das eingeredet. Sie hatte hinter einer Ecke gewartet, bis der Ledermantelmann verschwunden war, dann war sie in die Wohnung gerannt, hatte ihren Zeichenblock, eine Rolle mit Leinwänden, ein paar Stifte, Ölfarben, Windeln, einen Strampelanzug und Teddy eingepackt und Leberwurstbrote geschmiert.

Das Geld, das Paul und sie besaßen, würde fürs Erste reichen. Sie hatte vor ein paar Monaten einen Degas gefälscht, und das offenbar so gut, dass die Galerie in Düsseldorf ihr einen sehr ordentlichen Betrag dafür bezahlt hatte. Bei dem Gedanken daran hatte sie immer noch ein schlechtes Gewissen. Es war nicht recht zu fälschen, nicht einmal dann, wenn man dabei einen Düsseldorfer übers Ohr haute, und sie hätte es unter normalen Umständen auch niemals getan. Aber sie war schwanger und mittellos, und die Galerie hatte ihre eigenen Gemälde abgelehnt. Das mit dem Degas war dann Pauls Idee gewesen. Paul, der so ziemlich alles spielen konnte und sich sogar auf die Rolle des Kunsthändlers verstand.

Sechsunddreißig Stunden später war sie am Ende. Ihre Füße schmerzten so sehr, dass sie keinen Schritt mehr gehen konnte. Die Leberwurstbrote waren alle aufgegessen. Sie hatte Durst und Hunger, sie war unendlich müde, und sie spürte, dass die Geburtsnaht aufgerissen war. Vor über zwei Tagen war ihr Zug irgendwo in Luxemburg stehen geblieben. Seitdem hatte sie das Baby und ihr Bündel querfeldein durch die Dörfer geschleppt. Ihre Brüste gaben kaum noch Milch, und Juni saugte, ohne dass irgendetwas geschah. Sie wünschte sich so sehr ihre Eltern herbei.

Obwohl es schon ein paar Jahre her war, dass Martha ihre Großeltern in Montmartre besucht hatte, erkannte sie doch alles wieder: den Schuster an der Ecke, der bei schönem Wetter seine Schuhe draußen auf dem Trottoir flickte, den Bar Tabac und hoch über allem den Stein gewordenen Traum aller Zuckerbäcker namens Sacré-Cœur.

«Mutti!» Martha ließ den Messingklopfer auf die Eingangstür fallen. Als keine Antwort kam, hämmerte sie mit den Fäusten darauf. «Vati!» Niemand antwortete. «Mémé!» Niemand öffnete die Tür.

Endlich streckte eine Nachbarin den Kopf aus einem Fenster. «Martha?», fragte sie ungläubig. «Bist du es, Kleine? Und was ist das für ein Baby, das du im Arm hast? Was machst du hier?»

«Ah, Madame Boucher! Ich suche meine Eltern. Warum öffnen sie nicht?» Sie presste Juni an sich, die von dem Lärm aufgewacht war und jetzt zu weinen anfing.

«Warte.» Die Nachbarin schlug das Fenster zu. Eine Ewigkeit verging, dann wurde die Eingangstür geöffnet, und Madame Boucher trat heraus. «Deine Eltern sind nicht hier, Kleines.» Sie küsste Martha auf die linke und die rechte Wange und streichelte der schreienden Juni über den Kopf.

«Aber …» Martha presste Juni noch fester an sich. «Wo sind sie denn? Sie sollten doch hier sein! Das wurde mir doch gesagt!»

Madame Boucher sah sie an und runzelte die Brauen.

«Du weißt, dass viele Menschen in den Süden gegangen sind, oder? Vielleicht sind deine Eltern auch dabei?»

Martha hatte nicht geweint, als die Wehen sie zerrissen. Sie hatte nicht geweint, als sie erfuhr, dass die Eltern Köln verlassen hatten, ohne ihr vorher Bescheid zu geben. Nicht während ihres Fußmarsches und nicht einmal vor Angst hatte sie geweint. Aber jetzt ließ sie sich auf die Türschwelle fallen, beugte sich über ihr Baby, und die Tränen strömten ihr so aus den Augen, dass sie glaubte, nie wieder aufhören zu können.

Manchmal kam es Martha so vor, als hätte Juni mit der Entdeckung ihrer Beine eine Wunderwaffe entdeckt. Das Mädchen begann zu rennen, kaum dass es die Augen aufschlug, und es hörte erst damit auf, wenn die Uhr vom Kirchturm in Bonnieux sieben Uhr abends schlug. Juni rannte, dass der Ocker der südfranzösischen Erde hinter ihr herstaubte. So schnell lief Juni, dass Martha fürchtete, sie würde irgendwann über den Dorfrand kippen, denn Bonnieux lag über den Berg gewürfelt, und die Straßen fielen steil zum Tal hinunter ab.

Wenn sie in ein Dorf gelangten, in dem noch keiner Juni kannte, drehten sich die Leute nach ihr um und fragten: «Wer ist denn dieses winzige, schnelle Mädchen?» Kein Kind im Lubéron-Gebirge hatte so flinke Beine wie Juni, ausgenommen vielleicht der kleine Louis, der Sohn der Frau, die sie auf ihrem Hof aufgenommen hatte.

An alles hatte sie sich gewöhnt in diesen ersten zwei Jahren: daran, dass es morgens anstelle von Kaffee nur eine schwarze Brühe aus gerösteter Gerste gab und dass ihre Hände schwielig wurden und selbst daran, dass sie so oft müde war. Wenn sie mit der Familie, die sie halbtot auf der Straße aufgelesen hatte, das Abendgebet sprach, bedankte sie sich im Stillen dafür, dass sie hier gelandet war, dem vielleicht friedlichsten Teil im kriegsversehrten Europa. Sie bedankte sich dafür, dass sie und Juni noch am Leben waren und dass es ihr auf diesem Hof sogar gefiel. Nur der Hunger war schwierig, aber man konnte sich in eine Traumwelt denken, um ihn nicht zu fühlen.

Sie hatte das Gefühl, als befinde sie sich in einer Blase. Sie fühlte sich gut aufgehoben in dieser fremden Familie. Alles war geordnet und reglementiert.

In den Angstnächten aber stellte sie sich vor, wie die Leute im Dorf Fragen stellten. Und dass nicht alle mit der Antwort zufrieden wären, dass sie und ihre kleine Tochter aus dem Elsass stammten. Sie fürchtete, dass Monsieur und Madame Mercier sie wieder hinauswerfen würden, wenn es weiterhin so wenig für ihre Lebensmittelkarten gab. In diesen Nächten sehnte sie sich nach ihren Eltern. Sie lebte nun schon zwei Jahre im Lubéron, ohne ein Lebenszeichen von ihnen zu haben.

So viel Martha auch fragte, niemand hatte einen August und eine Louise Richter gesehen. Sie versuchte es auch unter dem Namen Moreau, dem Mädchennamen ihrer Mutter. Nichts.

Juni konnte mittlerweile alles allein. Sie spielte mit Louis Fangen auf der Weide, und Martha zeigte Juni Hüpfspiele, die sie als Kind in Köln gespielt hatte. Sie brachte ihr Kirschkern-Weitspucken bei, so wie Vati das auch getan hatte, damals an ihrer Lieblingsstelle am Rhein. Sie spuckten die Kirschkerne über die Weide, und später spuckte Juni die Kerne mit Louis zusammen auf die Hauptstraße, bis sie von der alten Gaubert erwischt wurden, die ihnen eine ordentliche Standpauke hielt.

Es war kalt und trocken am 11. November 1942 im Lubéron-Gebirge. Der Reif malte ein weißes Muster auf die Flaumeiche vor ihrem Fenster. Martha war früh aufgestanden und versuchte, die Kuh zu melken. Sie war immer noch nicht sonderlich gut darin, schon gar nicht an diesem Morgen, an dem ihre Finger vor Kälte so steif waren. An diesem Tag marschierten die Deutschen in den freien Süden ein.

Deutsche Soldaten durchsuchten das Dorf. Es hieß, sie suchten nach Juden. Doch die alte Gaubert, die später vorbeikam, erzählte mit einem merkwürdigen Blick auf Martha, dass sie auch nach Exilanten suchten. Nach Deutschen, die vor den Nazis geflüchtet waren.

Das Beste an Louis war, dass man jeden Tag mit ihm Silbervogel spielen konnte. Wenn sie die Straße hinaufrannten, gelangten Juni und er an einen kaputten Felsen. Die Mütter hatten ihnen verboten, über die Kluft zu springen, die sich zwischen den beiden Felsenhälften auftat, aber es war nun einmal die beste Übung, um fliegen zu lernen. Louis sah lustig aus, seit er seinen Zahn verloren hatte. Juni musste immer lachen, wenn er mit ihr sprach. Seine Zunge rutschte beim Worteformen heraus, und das sah genauso aus wie die Schlange, die sie neulich oben in den Bergen gefunden hatten. Sssss, machte Louis, genau wie die Schlange, und Juni hüpfte vor Freude auf und ab, so lustig klang es.

Lange, lange war es kalt gewesen, aber jetzt wärmte die Sonne wieder, und weiße Blüten hingen über ihnen im Mandelbaum. Juni wusste, dass es ein Mandelbaum war, denn das hatte Louis ihr erzählt. Louis kannte so viele Wörter, wie Ameisen in einem Erdloch wimmeln konnten, denn er konnte lesen.

«Was ist das für eine Geschichte?», fragte sie Louis, der neben ihr unter dem Mandelbaum saß und bei dem Versuch, sich auf das Buch vor ihm zu konzentrieren, seine Zungenspitze durch die Zahnlücke schob. Sie wackelte mit den Zehen, was lustig aussah, weil der Schlamm dabei abbröckelte und ihre nackte Haut zum Vorschein kam.

«Ist eine Geschichte mit einem Vogel», erklärte Louis, wobei er mit den s-Lauten zischte.

«Silbervogel so wie der da?» Juni deutete in den Himmel. Ein Motor dröhnte über ihrem Kopf. Aber sie hatte keine Zeit, auf seine Antwort zu warten. Stillsitzen war doof. «Guck mal, das da!», rief sie und sprang auf.

«Das ist ein Fahrrad und gehört dem Postboten», zischelte Louis, aber dann grinste er. «Gute Idee!»

Sie fuhren die Straße hinab und dann über die Weide, und Louis wich nur ganz knapp einem Zaun aus. Juni saß auf dem Gepäckträger und klammerte sich an ihm fest. «Ich hab überhaupt nicht gebremst!», erklärte Louis stolz und rieb sich das Schienbein.

«Nur Feiglinge bremsen», bemerkte Juni und spuckte aus.

Louis grinste. «Wollen wir noch mal?»

«Na klar.» Juni fühlte mit der Zunge an ihrem Schneidezahn. Er hatte sich gelockert, endlich! Das hieß, dass sie jetzt auch bald groß war und lesen lernen konnte so wie Louis. «Aber diesmal lenke ich das Rad!»

Sie beschlossen, mit dem Fahrrad nur das kleine Stück bis zum Bürgermeisteramt zu fahren. Eine Gruppe von Männern brüllte Befehle in einer Sprache, die Juni nicht verstand, und dann stand da noch die Frau, die früher im Dorf das Brot gebacken hatte. Jetzt trug sie immer diesen hübschen gelben Stern auf der Brust und sah dabei so traurig aus. Madame Gaubert, die neugierige Frau, über die Maman gesagt hatte, sie dürften nicht mit ihr reden, zeigte mit dem Finger auf die Brotfrau. Jetzt trat einer der Männer zu der Frau und packte sie am Arm.

Ein Knall zerschnitt die Luft, dann hörte Juni jemanden schreien. Und dann hörte sie es noch einmal knallen. Louis und sie sahen sich an.

Radfahren war schwieriger, als Juni gedacht hätte. Erst kletterte Louis mit ihrer Hilfe in den Sattel, dann umgekehrt, aber wie auch immer sie es anstellten, ihre Füße reichten nicht bis an die Pedale heran.

Sie sahen sich gleichzeitig an, und ihre Augen strahlten.

«Die Weide!», jubelte Juni.

Die Weide fiel abschüssig zu einer Mauer ab, die das Grundstück der Merciers vom Nachbarhof trennte. Und bis auf das letzte Huhn und die zwei Ziegen konnte Juni keine Hindernisse erkennen. Sie würden die Pedale also nicht brauchen, denn wenn ein Weg steil abfiel, dann rollten Räder von alleine, das machte die Kutsche im Gebirge auch so. Sie kamen überein, dass Louis als der Ältere das Fahrrad vom Sattel aus lenkte, während Juni auf dem Gepäckträger saß. Und schon ging es los. Der Mandelbaum zog an ihnen vorbei und dann eine der Ziegen, die ein erschrecktes Meckern ausstieß. Und dann stieß Juni einen Freudenschrei aus. Sie flogen, ja sie flogen, wie die Silbervögel flogen sie! Schon sauste die zweite Ziege an ihnen vorbei, das Huhn flatterte in die Höhe, etwas rumpelte, und sie wären fast zur Seite gekippt, aber Louis packte das Lenkrad nur noch fester, und das Fahrrad flog weiter über das Gras. Schneller, immer schneller sausten sie, Juni konnte schon gar nicht mehr richtig die Mandelbäume sehen, so brausten sie an denen vorbei, und nun musste sie sich mit ihrer ganzen Kraft an Louis’ Bauch festhalten, und dann stürmte auch schon die Mauer auf sie zu. Aber Louis war schlau, er warf das Fahrrad um, bevor sie dagegenprallen konnten, und so flogen sie sogar noch ein Stück durch die Luft.

Louis nickte. Sie liefen die Weide hinauf, so schnell sie konnten. Juni lief barfuß, wie immer. Das Gras kitzelte unter ihren Füßen, und die Erde fühlte sich kalt und hart an, aber das störte sie nicht. Man musste einfach schneller laufen, wenn der Boden schwierig war, das hatte sie herausgefunden, und man konnte dabei spielen, dass man ein Vogel wäre. Juni spielte, dass sie flog.

Auf einmal stand der Postbote vor ihr. «Geht nach Haus, Kinder», sagte er. «Und muckst euch nicht mehr.»

Louis und sie beschlossen, dass ein Spiel, bei dem man sich nicht bewegen durfte, sterbenslangweilig war. Sie sausten ins Haus, sprangen hinten aus dem Fenster und hangelten sich die Leiter hinauf, die zum Scheunendach führte. Von da aus hatten sie einen guten Blick auf die Straße. Die Brotfrau lag vor ihrem Haus und bewegte sich nicht mehr. Etwas strömte aus ihrer Brust und färbte ihren gelben Stern rot.

An diesem Tag weinten die Großen. Juni staunte. Sie hatte noch nie einen Großen weinen gesehen. Sie spürte, dass ihr selbst die Kehle eng wurde, denn sie mochte es nicht, wenn Maman so traurig war.

Es gab einen Zedernbaum am Ende der Weide, und er war so gewaltig, dass seine Wurzeln bis unter das Fundament ihres Hofs reichten – das zumindest hatte Louis’ Großmutter, die Madame, einmal erzählt. Am Abend warf er einen so großen Schatten, dass es im Haus dunkel wurde, und Monsieur hatte schon mehrfach davon gesprochen, den Baum zu fällen, zumal sie im Winter das Holz gegen Essen würden tauschen können. Madame, Monsieur sowie beide Mütter hatten ihnen bei Höchststrafe verboten, auf die Zeder hinaufzuklettern. Aber Maman saß jetzt ohnehin immer in einem Zimmer, in das Juni nicht hineindurfte, und die anderen beschäftigten sich mit den Tieren auf dem Hof.

«Wir holen die Leiter aus dem Schuppen», schlug Juni vor. «Damit klettern wir zum untersten Ast hinauf, und von da an höher. So hoch, dass wir anschließend fliegen können!» Die Leiter war schwerer, als sie dachte, und die Sonne stand schon ziemlich hoch, als sie den Baum endlich erreichten.

Sie gaben den Ästen Namen. Der Ast, den man nur von der obersten Leitersprosse erreichte, und auch nur, wenn man sich reckte, nannten sie den Ast des Todes. Von da an musste man sich mit starken Armen auf einen Ast ziehen, den sie Siegesflug tauften, denn von da aus konnte man auf das ganze Dorf und über die Ebene hinunterblicken, die darunterlag. Und während Juni so schaute, wippte sie auf dem Ast, dass sie hinauf in den Himmel flog und wieder hinunter, hinauf und hinab.

Der Blütenfrühling ging in einen Sommer über, der vor Kraft brüllte. Juni stürmte zum duftenden Feld von Bauer Giraud. Sie schoss durch den Geheimgang, den Louis und sie sich gebahnt hatten. Dornen kratzten an ihrer Haut, dass sie aufriss. Dann rannte sie noch schneller die große Straße hinunter, die durch das Dorf führte, dem Auto hinterher. Auf dem Auto saßen Männer, die Wörter in einer fremden Sprache riefen. Juni lief neben dem Auto her, weil sie wissen wollte, ob sie schneller sein konnte als das Auto, und die Männer lachten, aber dann stürzte Maman heraus und schrie, was sie denn da tue, obwohl sie es doch genau sehen konnte: laufen. Nie dürfe sie mit den Männern in den Uniformen reden, erklärte sie ihr am Abend, als Juni sich müde gelaufen hatte und mit Teddy im Arm an Maman gekuschelt dalag.

Am liebsten mochte sie es, wenn Maman aus dem Zimmer, das immer verschlossen war, herauskam und mit ihr Kästchenhüpfen spielte. Dazu malte die Mutter mit einem Stock Vierecke in die Erde, dass es in die Luft staubte, und dann hüpfte sie so hoch, dass ihre langen Zöpfe flogen, und Juni machte die hohen Sprünge nach. Manchmal, wenn Juni ganz oft bitte sagte, ließ sich Maman mit ihr die Weide hinabrollen, bis an ihrem Kleid überall Gras klebte und sie beide keine Luft mehr vor Lachen bekamen.

Wenn der Mond groß und orange über der Zeder schwebte, erzählte Maman von einem Mädchen, das mit einem Silbervogel zum Mond geflogen war. Das war ihre Lieblingsgeschichte, denn sie wusste, dass die Geschichte von ihr selbst handelte. Die Mutter sagte, es sei das schnellste Mädchen der Welt.

Der Regen kam, und der Wind zerrte die Blätter von den Bäumen. Juni stürmte durch die Pfützen.

«Lass uns in Mamans Zimmer gehen, in das niemand hineindarf», schlug sie Louis vor. Der Regen prasselte durch das Loch im Dach. Maman war in der Scheune, um den anderen Großen beim Käsemachen zu helfen.

«Wir haben keinen Schlüssel», wandte Louis ein.

«Lass uns trotzdem reingehen!» Juni hüpfte auf und ab.

Sie beschlossen, das Zimmerfenster mit einem Stein einzuschlagen, durch das Loch hineinzugreifen und dann den Riegel von innen aufzuziehen. Aber die Fensterläden waren verschlossen, und sie kamen nicht an das Glas heran.

«Da muss etwas wirklich Geheimes drin sein», meinte Louis, und Juni nickte.

Es wurde kälter, und der Wind blies so mächtig durch die Zeder, dass es immer schwieriger wurde hinaufzuklettern. Das geheime Zimmer blieb verschlossen, egal, was sie anstellten. Juni begann, ihre Mutter anzuflehen. «Ich will nur einmal sehen, was du da drin machst», bat sie, während sie abends im Bett lagen und der gewaltige Wind gegen das Haus anbrauste. Sie dachte an eine Geschichte, die Louis ihr neulich vorgelesen hatte, und riss die Augen auf: «Ist eine Ritterburg da drin?»

«Ja, Juni, aber es ist eine geheime Ritterburg, die nur ich sehen darf.»

«Bist du ein Ritter, Maman?» Juni klatschte in die Hände, und die Mutter lächelte. «Ja, das bin ich, kleines Junikind.»

«Ich will auch ein Ritter sein, wenn ich groß bin.»

«Aber du bist doch jetzt schon etwas Besonderes!»

«Wirklich, Maman? Was denn?»

«Das schnellste Mädchen der Welt!»

Es wurde so kalt, dass ihre Füße blau wurden, wenn sie draußen herumrannte. Zweige und Büsche waren weiß gezaubert. Immer mehr Silbervögel dröhnten über ihre Köpfe hinweg.

Und dann geschah das Wunder: Die Ritterburg stand offen. Juni flitzte, um Louis zu holen, und gemeinsam schlichen sie hinein.

Es sah überhaupt nicht so aus, wie Juni sich eine Ritterburg vorstellte, aber es roch nach Maman. Die Fensterläden waren verschlossen, nur eine Lampe erhellte den Tisch. Papiere lagen auf dem Tisch ausgebreitet und Stifte. Maman hatte gezeichnet. Aber es waren nicht die lustigen Bilder, die sie für Juni malte, damit sie still blieb, sondern Zettel, auf denen Buchstaben standen. Fotos von Menschen klebten darauf.

«Ich glaube, wir kriegen richtig Ärger, wenn wir hier erwischt werden», sagte Louis, aber Juni sagte gar nichts, denn sie war so wütend, dass sie eine Schachtel mit Stiften auf den Boden warf, sodass sie zerbrach.

«Du hast mich angelogen!», schrie sie die Mutter an, die in der Stube saß und eine weinende Madame hielt. «Es ist überhaupt keine Ritterburg!»

Sie war sicher, dass sie dafür bestraft werden würde, in das geheime Zimmer gegangen zu sein. Vielleicht würde sie nicht mehr herumlaufen dürfen, oder vielleicht würden Louis und sie einen Abend lang keinen Käse kriegen. Doch zu ihrem Erstaunen sprach niemand mit ihnen darüber. Die Großen weinten, und diesmal weinte sogar Monsieur.

Es war immer noch kalt, als sie den Hof mit der Kutsche des Postboten verließen. So schnell ging es, dass Juni nicht einmal Zeit blieb, um auf Wiedersehen zu sagen. Louis und seine Großeltern waren im Haus geblieben, aber die Zeder winkte ihr zu. Die Mutter weinte immer noch. Immer enger wurden die Wege, auf denen sie rollten. Zweige schlugen ihnen ins Gesicht.

«Ist es, weil ich in das geheime Zimmer gegangen bin?», fragte Juni kleinlaut.

Die Mutter schloss sie so heftig in die Arme, dass die Wollmütze rutschte, die Louis ihr zum Abschied geschenkt hatte. «Nein, Juni. Denk das nicht. Denk das niemals!»

«Aber wohin fahren wir denn jetzt?» Juni umklammerte Teddy.

«Wir fahren in eine große Stadt, die Marseille heißt», sagte Maman. «Und dann suchen wir für uns beide ein Schiff.»

Böse Zungen behaupteten, dass die Todesrate unter Raketenenthusiasten besonders hoch war. Es stimmte, dass in den vergangenen Jahrzehnten gleich mehrere Forscher mit dem Reiseziel Mond aus der Kurve geraten waren. Hermann Oberth, der den Regisseur Fritz Lang bei den Dreharbeiten zur «Frau im Mond» wissenschaftlich beraten hatte, war bei seinem Treibstoffexperiment mit Alkohol und Flüssigsauerstoff durch die Werkstatt geflogen – sein Trommelfell und die Sehkraft seines linken Auges hatten es nicht überlebt. Noch schlechter war es Max Valier ergangen. Der Spezialist für Fahrten in Raketenschlitten über Eisflächen musste das Zeitliche bei einer Brennkammerexplosion segnen. Und die Raketenforscher Reinhold Tiling und Angelika Buddenböhmer hatten das Pech, von ihrer eigenen Pulverpresse in die Luft gejagt worden zu sein. Doch der Hingang zu Gott war durchaus nicht nur jenen vorbehalten, die nach den Sternen greifen wollten. Man musste ja nur an die Peenemünder Bombenopfer in der vergangenen Woche denken. Einfache Arbeiter aus dem Häftlingslager, die sie für die Fertigung von Mittelteilen und Hecks eingesetzt hatten. Fast wären sie selbst, die Konstrukteure und Ingenieure, bei der Bombardierung draufgegangen. Ein Glück, dass sie die Raketen jetzt unter Tage bauen durften – die SS hatte endlich zugestimmt, die Produktionsstätte zu verlagern. Das war ja auch in ihrem Sinne. Das Werk konnte jederzeit erneut bombardiert werden. Und dann wäre es mit Hitlers Wunderwaffe vorbei.

Wernher von Braun wandte den Blick nach oben zur Kassettendecke, auf die ein Sternenzelt aufgemalt war. Auch weniger phantasiebegabte Kirchgänger konnten sich in St. Petri in himmlische Gefilde träumen, das gefiel ihm. Wernher schloss die Augen und dachte an früher. Als Oberprimaner hatte er Klavier und Cello gespielt, und eine Zeitlang war er sogar entschlossen gewesen, als Komponist in die Geschichte einzugehen. Er lächelte. Wie seine Eltern ihn in diesem Wunsch bestärkt hatten! Ein musikalisches Talent galt in der aristokratischen Gesellschaft eine ganze Menge – im Gegensatz zu seiner wahren Passion: Raketenreisen ins All.

Mit der Kirche verband ihn eine schöne Erinnerung, und das war sein Konfirmationsgeschenk: ein Teleskop, durch das er den Mond betrachten konnte. Dieser Anblick hatte etwas in ihm freigesetzt, das er erst Jahre später richtig verstand.

Er zündete sich eine Zigarette an und schritt auf seinen Wagen zu. Er war spät dran für seine Fahrt in den Harz, aber das war gut, denn so hatte er einen Grund mehr, über die Autobahn zu rasen. Kohnstein hieß der Berg, der seine Raketen vor Bomben aus der Luft schützen würde. Ein Berg mit einem komplett untertunnelten Gipsmassiv – das hatte ihm der Leiter des Arbeitsausschusses für Zulieferung versichert. Hier hatte die BASF schon während des letzten Krieges Stollen getrieben. Und diese Stollen boten genug Platz für Hunderte von Arbeitern. Und für den Bau von Raketen, seinen Raketen, die einzigartig waren auf der Welt.

Häftling Nr. 1713 hörte die Männer, bevor er sie sah. Er hörte ihre festen Tritte, die von der Stollenwand hallten, und ein Zittern durchlief seinen Körper. Er spürte, dass er husten musste, die Lunge brannte ihm so im Körper. Nicht auszuhalten war der Schmerz. Aber er durfte nicht husten. Der Franzose, der gestern gestorben war, der hatte gebellt, bis sich Brocken aus dem Felsen lösten, und einer dieser Brocken hatte die Maschine beschädigt, die sie in den Tunnel ziehen sollten, und dann war der Aufseher gekommen und hatte den Mann mit Husten totgepeitscht.

Ein Staub wehte durch den Stollen, helle Körnchen, die man in dem Lichtkegel sehen konnte, der auf einmal über die Steinwand tanzte, und die einem bei jedem Atemzug in die Lunge fuhren.

Immer näher kamen die Tritte, und mit ihnen das Tanzlicht. Häftling Nr. 1713 kniff die Augen zusammen. So eine Helligkeit hatte er nicht mehr gesehen, seit sie ins Felsendunkel gebracht worden waren. Seit der Fahrt mit dem Waggon, in dem ein Junge in seinen Armen gestorben war, ein Junge, so alt wie seine Martha, seine Tochter, Wochen war das her oder Jahre. Er hatte jedes Gefühl für Zeit verloren. Eine der Herrenstimmen brüllte etwas, und Häftling Nr. 1713 versuchte, sich aufzurichten und die Hände an die Hosennaht zu legen, so wie er es in Buchenwald gelernt hatte. Die Lunge brannte, dass ihm die Augen tränten. Nicht husten, befahl er sich. Er musste es laut gesagt haben, was merkwürdig war, denn er konnte doch gar nicht mehr sprechen, nicht seitdem er diesen Durst hatte, der nie aufhören wollte, der ihm die Erinnerungen ausgedorrt hatte, denn jetzt schrie einer, vielleicht einer der Herren, vielleicht aber auch der Kapo – das konnte er nicht sehen, die Taschenlampe blendete so.

«Anpacken!», schrie die Stimme.

Und dann fühlte er die Männerkörper um sich, andere Gefangene, er fühlte einen gegen sich wanken, und er versuchte, ihn zu stützen, denn wer fiel, der starb. Der Boden war gefährlich, die anderen konnten auf einen treten, oder man versank in den Fäkalien, die von den aufgeschnittenen Benzinfässern quollen. Latrinen waren das eigentlich, diese Fässer, aber sie waren zu klein für sie alle hier im Stollen, oder es gab nicht genug von ihnen.

Wieder schob sich jemand von hinten gegen ihn, und Häftling Nr. 1713 wurde jetzt mitgeschoben, er war Teil eines riesigen Leibs, der versuchte, eine Maschine in den Tunnel zu ziehen, er war Teil von Schmerzen und Durst.

«Heckfertigung», hörte er eine der Herrenstimmen sagen, und dann noch etwas, das wie «Schweine» klang. Dann wurden die Herrentritte wieder leiser, und der Kegel lichterte fort.

Er musste stehen geblieben sein. Anders konnte er es sich nicht erklären, dass er plötzlich allein war, allein mit einem der Aufseher. Die Kruste in seinem Gesicht juckte, er wollte mit den Händen daran gehen, aber dann dachte er an Buchenwald und behielt die Hände an der Hosennaht.

«Anpacken sollst du!», schrie der Aufseher ihn an.

Oder vielleicht sollte er in die Hände urinieren, um sich das Gesicht zu waschen. Der Pole hatte das getan, und danach war sein Gesicht wieder sauber gewesen. Der Pole, der deutsche Lieder singen konnte. «Der Mond ist aufgegangen» etwa. Oder «Sah ein Knab ein Röslein steh’n».

Dass einem die Lunge so brennen konnte. Und dass man trotzdem immer weitermachte, was für ein Wunderwerk, der Mensch. Häftling Nr. 1713 setzte sich in Bewegung. Nur noch wenige Schritte, dann würde er wieder bei den anderen Männern sein und wieder die Kraft finden, die große Maschine weiterzuziehen. Und plötzlich, ganz plötzlich, er wusste nicht, dass man solchen Mut haben konnte, sagte er, das heißt, er versuchte, es zu sagen, aber die Stimme gehorchte ihm nicht mehr richtig: «Ich habe Durst.»

Der Schlag warf ihn von den Füßen. Er landete auf dem Boden, dort, wo man nicht hinfallen durfte. Flüssigkeit sammelte sich in seinem Mund, ein Wasser, das nach Eisen schmeckte. Er versuchte aufzustehen, aber er rutschte, und dann gehorchten ihm die Beine nicht mehr. Wieder traf ihn ein Schlag, diesmal an der Schulter. Und dann waren mehrere Männer um ihn, Aufseher, er erkannte sie daran, wie sie brüllten. Er stützte sich an der Stollenwand ab, so war es besser, so konnte er aufstehen, Hände an die Hosennaht. Aber es nützte nichts, diesmal traf ihn der Hieb am Ohr. Auf einmal verschwammen die Geräusche, und ihm war, als ob er unterginge, und dann wurde alles schwarz. Wie im Traum flog er durch den Stollen, aber daran, dass er taumelte und dass er in dem Latrinenschlamm rutschte und wieder aufstand und ihm die Lunge brannte, erkannte er, dass er immer noch im Stollen war. Er sah die Gesichter: Augen, die aus schwarzer Kruste starrten. Den Leib, dessen Teil er war. Er hörte, dass jemand einen Befehl brüllte, aber er konnte die Worte nicht verstehen.

Der Raum, in den sie gedrängt wurden, hatte keine Fenster. Ein Licht schien auf, und darin erkannte er einen Balken, der sich hoch über seinem Kopf durch den Raum zog. Schatten bewegten sich an der Wand, Schatten, so dünn wie Striche, und erst als sich seine Augen an das Licht gewöhnten, sah er, dass es Seile waren. Er wollte schreien, aber das ging nicht, er hatte so Durst, dass ihm die Stimme versagte, und dann presste ihm jemand etwas Hartes in den Mund. Es musste Holz sein, er fühlte es splittern, als er daraufbiss. Sie waren zu sechst, er erkannte den Polen, der so gut singen konnte und dann noch andere. Von den Aufsehern gab es viele, er konnte nicht erkennen, wie viele, und doch versuchte er, sie zu zählen. Es war wichtig, dass er zählte, das hatte er in Buchenwald gelernt. Er musste zählen, wenn sie auf dem Appellplatz standen, und er musste die Männer zählen, die erschossen wurden.

Eins, dachte er, als sie den Polen erhängten.

Zwei. Ein Schmächtiger, fast schon ein Skelett.

Dann war er an der Reihe, und er sah seine Louise vor sich, so wie er sie zum ersten Mal gesehen hatte, und das Entsetzen darüber, dass er sich nicht von ihr verabschieden konnte, war mehr, als er ertrug. Kurz bevor sich seine Füße vom Boden hoben, dachte er an Martha, sein eigensinniges, kleines Mädchen. Er sah sie, wie sie malte.

Drei.

Erst war es nur ein kleines Licht, das einen Streifen auf die Erde malte. Dann quoll es zu einem großen, gelben Leuchten hinter dem Planeten auf. Immer heller strahlte das Licht jetzt, Kontinente wurden sichtbar, Muster in jedem erdenklichen Blau.

Die drei Männer, die mit ihrem Raumschiff die Erde umkreisten, starrten gebannt aus ihren Fenstern. «Jesus Christ», sagte Michael Collins. «Seht euch mal diesen Horizont an! Verdammt, sieht das schön aus! Das ist unwirklich. Das hatte ich ganz vergessen.»

Er griff nach der Hasselblad, die er sich für diesen Augenblick bereitgelegt hatte, aber die Kamera war nicht mehr an ihrem Platz.

«Hat jemand eine Hasselblad vorbeifliegen gesehen?», fragte Collins seine Kollegen. «Das Ding kann noch nicht weit gekommen sein. Riesengeschoss, nicht zu übersehen.»

Buzz Aldrin ließ sich von seinem Sitz in die Höhe gleiten. «Ein Filzstift fliegt hier.»

«Danke.» Neil Armstrong streckte die Hand aus. «Wird meiner sein.»

Collins blickte auf die Uhr. In einer Stunde und dreißig Minuten würde Apollo die dritte Raketenstufe zünden, um sie auf Mondkurs zu bringen. So stark würden sie das Raumschiff beschleunigen, dass ihnen frei herumfliegende Objekte die Knochen brechen könnten. Oder den Bordcomputer zerstören.

Bis dahin musste er die Hasselblad gefunden haben. Sonst würden sie alle drei ein Problem haben.

528 Millionen Menschen auf der ganzen Welt saßen vor ihren Fernsehgeräten. Wer kein eigenes Gerät besaß, ging zu Verwandten, in Hotels oder stellte sich vor die Schaufenster von Elektrogeschäften. Eine Million Menschen war nach Cape Kennedy gereist, um sich den Start persönlich anzusehen: Diplomaten, Hippies, Neugierige aus aller Welt.

Ein Athlet hatte den Begriff space race wörtlich genommen und war von seiner Heimatstadt zum Cape gerannt. Auf der 1673 Kilometer langen Strecke, die er vom texanischen Houston zur Abschussrampe in Florida joggte, verlor er sechs Kilo und den Willen, je wieder auf eine Laufstrecke zu gehen.

Vor dem Startkomplex 39-A auf dem Banana River drängten sich fünftausend Boote, hauptsächlich Yachten und Vergnügungsdampfer. An Bord servierten Kellner bunte Getränke, die Lift-off-Martinis und Apollo-Cocktails hießen, und tatsächlich katapultierten die Flüssigkeiten im weiteren Verlauf des Tages einige Fahrgäste ins Wasser.

Autofahrer, die das Jahrhundertereignis aus nächster Nähe betrachten wollten, standen in einem fünfzehn Kilometer langen, vierspurigen Stau. So viele Autos mussten es sein, rechnete Wernher von Braun, während er aus dem Flugkontrollzentrum in die Hitze hinaustrat, dass sie aneinandergereiht bis in die Mesosphäre reichen würden.

Er war noch immer unruhig. Sicher, der Start war geglückt, und es gab nun nichts mehr, was er tun konnte. Das Kontrollzentrum in Houston hatte übernommen. Apollo 11 glitt ruhig um die Erde auf einer genau berechneten Umlaufbahn. Und trotzdem: Niemand konnte mit absoluter Sicherheit vorhersagen, was passieren würde, wenn Houston die dritte Raketenstufe zündete. Wenn Apollo 11 sich endlich auf den direkten Weg zum Mond begab.

Er blieb stehen, um sich mit seinem Taschentuch über die Stirn zu tupfen. Die Hitze flirrte. Überall standen Menschen auf dem Rasen, ganze Trauben von Menschen, nicht zum Aushalten war das. Schreie ertönten. Ein paar Meter weiter vor ihm fiel ein Mann um. Sofort eilten Helfer herbei, Sanitäter vielleicht oder Feuerwehrleute, von denen einer wie Elvis Presley aussah und ein stark französisch gefärbtes Amerikanisch sprach.

Wernher von Braun wollte schlafen. Er wollte, dass all die Geräusche untergingen, die die Menschen hier machten, das Gerede von einer Million Menschen, das ihm in den Ohren sirrte wie von einem Hummelschwarm, und dazwischen das Schreien und das Geknatter von Hubschraubern und Autos und Booten. Er wünschte sich in den Himmel, in die Ruhe des Alls.

In der Thermosphäre, 327 Kilometer von der Erde entfernt, führten die Männer letzte Handgriffe aus. Zwei Stunden und 48 Minuten waren seit dem Start vergangen. An Bord der Saturnrakete hatte Michael Collins endlich seine Kamera wiedergefunden. Dunkel war es, als er jetzt aus dem Fenster blickte, und er meinte, ganz in der Nähe die Venus zu sehen, aber dann begann alles, was er sah, zu zittern. Sie hatten die dritte Raketenstufe gezündet. Der Himmel war voller Flammen, die an ihnen vorbeizischten.

Sie waren auf dem Weg zum Mond.

Kapitel 2

Die Leiter war so nass, dass ihre Füße immer wieder abrutschten, aber Juni wusste, dass sie es schaffen würde. Es war dunkel, aber über ihr leuchtete die blasse Scheibe, über die Maman so viele Geschichten erzählen konnte. Juni wusste nicht, wie viele Sprossen die Leiter hatte, aber sie hoffte, dass sie bis in den Himmel reichen würde. Das Schiff hüpfte in den Wellen, und fast wäre Juni abgerutscht, aber sie hielt sich, schließlich war sie stark.

«Maman!», rief sie stolz, als das Deck mit den Menschen unter ihr schon ganz klein war. «Guck mal, was ich kann! Ich bin hier ganz oben!»

Ein Schrei ertönte unten in der Menge.

«Komm sofort da runter!», hörte Juni die Stimme ihrer Mutter. Warum klang sie nur so ängstlich? Es war doch schön, was sie da tat!

«Später!», rief Juni. «Erst klettere ich zum Mond!»

Die Menschen sammelten sich unter ihr. Juni ließ eine Hand los und winkte ihnen zu. Wieder ertönten Schreie. «Sie wird fallen, die Kleine!», hörte sie jemanden rufen. «Einer muss sie da herunterholen!»

Das Schiff schlingerte, und jetzt rauschte eine Welle über Deck. So hoch spritzte die Welle, dass Juni Tropfen an ihren nackten Füßen spürte. Sie lachte. «Ich bin nass geworden, Maman!»

«Runter, Juni! Auf der Stelle!»

Juni versuchte, einen Fuß auf die nächsttiefere Sprosse zu setzen, aber in diesem Moment legte sich das Schiff auf die Seite, und sie rutschte ab. Der Fall dauerte nur ein paar Herzschläge, und sie rechnete damit, dass sie hart aufschlagen würde, aber stattdessen fiel sie in etwas Weiches, das sie hielt.

«Weh getan?», fragte der Mann, der sie aufgefangen hatte.

Juni strampelte. «Ich tu mir nie weh. Können Sie mich mal absetzen, Monsieur?»

«Nur wenn du mir versprichst, nie wieder auf diese Aufbauten zu klettern.»

«Langweilig», murmelte Juni, doch ihre Worte gingen im Dröhnen eines Silbervogels unter, der über ihre Köpfe sauste.

In diesem Moment stürzte auch schon Maman zu ihr und riss sie in die Arme. «Tu das nie wieder, Juni!», schimpfte sie.

Martha hatte den Mann schon bemerkt, als sie in Marseille abgelegt hatten. Er mochte nur wenig älter als sie selbst sein. Jeden Tag stand er an der Reling und blickte auf den Atlantik – so, als ginge ihn die Menge auf dem Zwischendeck nichts an. Er hatte dunkle Haare, die er nach hinten gekämmt und im Nacken akkurat gestutzt trug. Vielleicht war es dieser Haarschnitt, der Martha misstrauisch machte. Jemand, der genug Zeit hatte, zum Friseur zu gehen, bevor er die Überfahrt nach Amerika antrat, konnte kein normaler Flüchtling sein. Sie presste Juni fester an sich. Die vergangenen Monate in Marseille hatten sie gelehrt, vorsichtig zu sein.

Die Sonne blitzte auf seinen Brillengläsern, sodass sie seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen konnte. Seine Wangenknochen traten stark hervor, er sah dünn aus, und sein Jackett war kaputt. «Danke», sagte Martha und wollte sich an ihm vorbeischieben, aber in diesem Moment rauschte das Schiff erneut in ein Wellental. «Es ist mir sehr unangenehm», sagte sie, als sie mit Juni an der Hand gegen den Mann stürzte.

«Keine Ursache», lächelte er.

Ein paar Sekunden lang sahen sie sich in die Augen. «Benjamin Leroy.» Der Mann streckte seine Hand aus. «Es freut mich, Sie kennenzulernen.»

Martha zögerte nur eine Sekunde. Dann nannte sie den Namen, der auf ihren Papieren stand und der der Mädchenname ihrer Mutter war. «Martha Moreau. Und dieser kleine Kobold, der mit Vorliebe auf Schiffsaufbauten klettert, ist meine Tochter Juni.» Sie betonte den Namen französisch.

«Ist Ihr Ehemann …?»

Martha antwortete das, was sie jetzt immer sagte, obwohl es nicht die Wahrheit war. «Mein Ehemann ist tot.»

Sie sah das Mitgefühl in seinen Augen. «Das tut mir sehr leid.»

Die Menge hinter ihnen zerstreute sich allmählich. Martha fragte sich, ob sie auch weitergehen sollte. Aber irgendetwas hielt sie davon ab.

Auf einmal spürte sie, wie sich etwas in ihr regte. Aber es war ein Gefühl, das sie nicht zulassen durfte, wenn sie weiter funktionieren wollte. Sie hob Juni empor, setzte sie sich auf die Hüfte und zog den Mantel enger um sie beide. Der Wind schnitt ihnen ins Gesicht.

«Vielleicht begeben wir uns an die windabgewandte Seite», sagte der Mann. «Verzeihung, Sie möchten vielleicht allein sein?»

«Nein», sagte Martha und hielt seinen Blick fest. Seine Augen waren sehr dunkel, bemerkte sie. «Das möchte ich nicht.»

Lange sprachen sie kein Wort. Martha spürte, dass sie zitterte. Da war eine Kälte in ihr, die nicht mehr vergehen wollte, die nicht mal ihr kleines Juni-Kind vertrieb. Aber lieber stand sie hier an Deck und fror im Fahrtwind, als dass sie wieder nach drinnen ging. Die Luft war abgestanden in dem Mannschaftsraum, den sie sich mit den anderen Exilanten teilte, und manchmal roch es nach Erbrochenem. Und wie laut es immerzu war! Martha musste sich das Kissen auf die Ohren drücken, wenn sie zu schlafen versuchte, aber auch so konnte sie es hören: das Weinen und die geflüsterten Gespräche. Es waren Geschichten, die sie noch im Traum verfolgten: von Familienangehörigen, die verhaftet worden waren. Von toten Freunden, auf immer verlorenen Häusern, vom Krieg.

«Sehen Sie!» Der Mann deutete auf das Meer.

«Oh, sind das etwa …?» Martha hielt die Luft an.

«Delfine», antwortete der Mann und lächelte.

«Es ist so merkwürdig», sagte er nach einer Weile. «Dass all das in Europa passiert …» Er stockte. «Und dann spielen da diese Delfine. So ist es, oder? Das Böse existiert neben dem Guten. Das Schwere neben dem Leichten. Alles ist immer eins.»

Martha weinte. Sie wollte nicht, dass der Mann es sah, aber sie konnte nichts mehr dagegen tun. Das Weinen schüttelte sie so, dass Juni sie erschreckt ansah. «Maman?», fragte sie.

«Vielleicht möchten Sie, dass ich Ihre Tochter einmal halte?», fragte der Mann und reichte ihr ein Taschentuch, das zerschlissen, aber sauber aussah.

Martha wischte sich die Nase und schüttelte den Kopf. «Meine Tochter wird nicht …» Doch im selben Augenblick rutschte ihr Juni schon aus dem Arm. Und schon rannte sie los. Sie wäre vielleicht mit dem Kopf gegen die Reling geknallt, denn das Schiff tauchte in diesem Moment tief in die Wellen ein, aber der Mann hielt Juni geistesgegenwärtig am Arm fest. Martha erwartete, dass Juni laut protestieren würde, aber zu ihrer Überraschung lachte sie den Fremden bloß an.

«Willst du mal mit mir auf einem Bein hüpfen?», fragte sie und nahm seine Hand.

«Du meine Güte», sagte der Mann. «Schafft sie das bei allen?»

Martha nickte. «Meine Tochter ist eine Herzensbrecherin.»

Sie begannen, sich einander zu öffnen, als es Nacht wurde, die zweite auf dem offenen Meer. Benjamin fing als Erster an. Die Geräusche um sie herum waren leiser geworden. Juni war eingeschlafen, den Kopf auf Benjamins Beine gebettet. Im Schlaf hielt sie seine Hand.

«Und warum mussten Sie flüchten?», fragte er. «Sie sagen, Sie seien aus dem Süden, und Ihre Tochter spricht ja auch mit dem Akzent des Midi. Aber in Ihrem Akzent schwingt etwas anderes mit.»

«Ich bin Deutsche», platzte Martha heraus. Im nächsten Augenblick riss sie vor Schreck die Augen auf.

«Erzählen Sie ruhig, wenn es Sie erleichtert. Wir werden uns nach unserer Ankunft vermutlich ohnehin nicht wiedersehen.»

Da war so viel Wärme in seinen braunen Augen, dass es sie verwirrte. Wie konnte jemand, dessen Mutter von den Deutschen ermordet worden war, so freundlich zu einer Deutschen sein?

Benjamin erwiderte ihren Blick. Minutenlang sagten sie kein Wort.

«Das würde ich übrigens sehr bedauern», sagte er schließlich leise.

Martha wagte kaum zu atmen. «Ich auch. Aber …»

Noch ein langer Blick. «Aber?»

«Sie werden mich hassen!», flüsterte sie. «Ich habe Sie belogen! In allem.»

«Sie werden Ihre Gründe gehabt haben, einem Fremden nicht zu vertrauen», sagte er ruhig.

Martha senkte den Kopf. «Ich war nie verheiratet. Und der Vater meiner kleinen Juni … er ist auch nicht tot. Ich habe ihn verlassen, weil ich meine Eltern suchen wollte. Sehen Sie …» Die Worte quollen auf einmal aus ihr heraus, ohne dass sie sie aufhalten konnte. Es tat so gut, endlich alles zu erzählen. Es war wie früher im Beichtstuhl, in der Kirche in Köln. «Meine Mutti stammt ursprünglich aus Paris», sprach sie weiter. «Und Vati war – er ist – Ingenieur. Aber er hat seine Arbeit verloren. Ein Kollege hatte ihn denunziert, weil er nicht auf Linie mit der Partei war. Ich war dumm», sagte sie. «So dumm, dass ich dafür keine Worte finde. Ich habe meine Eltern einfach nicht mehr besucht, nicht mehr mit ihnen gesprochen. Ich bin schwanger geworden, meine Eltern waren nicht einverstanden, wir haben uns entzweit. Und dann, nachdem Juni geboren war …» Sie strich ihrer Tochter eine Strähne aus der Stirn. «Da wollte ich wieder zu ihnen. Aber sie waren schon fort. Nach Paris, sagte mir eine Nachbarin. Aber als ich in Paris ankam, war die Stadt besetzt, und ich konnte meine Eltern nicht finden.» Sie schlug die Hände vors Gesicht und weinte. «Ich habe alles falsch gemacht!»

Seine Hand lag ganz leicht auf ihrem Rücken. «Das glaube ich nicht», sagte er.

«Wie können Sie so etwas sagen?», schluchzte sie.

«Sie haben all diese Anstrengungen auf sich genommen, um einen Fehler wiedergutzumachen. Sie sind mit Ihrem Baby weit gereist, um Ihre Eltern zu finden. Ganz allein.»