18,99 €

Mehr erfahren.

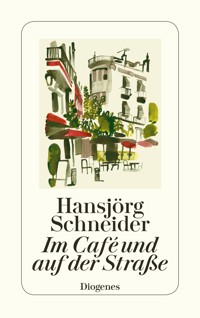

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Hansjörg Schneider geht die vertrauten Wege in Basel, zum Kannenfeldpark, zum Petersplatz und wieder zurück. Wach für die Eindrücke der Gegenwart, empfänglich für die Erinnerungen, die bei jedem Schritt nachhallen, offen für literarische und philosophische Reflexionen. Ein Vergnügen, diesen außergewöhnlichen Schriftsteller dabei zu begleiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Hansjörg Schneider

Spatzen am Brunnen

Aus dem Tagebuch

Diogenes

Basel, 27. September 2020

Da ich Schriftsteller bin, bedenke ich unentwegt mein Leben. Das heißt, ich benutze meine Erinnerungen, um daraus Geschichten zu machen und aufzuschreiben. So versuche ich, mir mein Leben, das mir ein Rätsel ist und bleibt, zu erklären.

Anders gesagt: Da mir mein Leben ein Rätsel ist, das ich nicht lösen kann, versuche ich es wenigstens mit Geschichten. Eine Geschichte kann im Grunde nichts erklären. Aber sie vermag immerhin ein bisschen Licht ins rätselhaft Dunkle zu bringen, indem sie für einen kurzen Moment eine der dunklen Ecken ausleuchtet und ins wunderbare Licht der Sprache bannt. Bannen, welch uraltes, mächtiges, tröstendes Wort für die Kraft der Wörter, mit denen das Hereinbrechen der Ränder aufgehalten wird und das Gebannte eine vom Menschen vorstellbare Ordnung erhält.

Ich schreibe, um zu bannen. Das tue ich allein für mich, um überleben zu können. Ich tue es immer wieder, um nicht wahnsinnig zu werden. Sprache als ordnende, rettende Kraft. Geschichten als Rettung. Geschichten aus meinem Leben. Immer wieder die gleichen Geschichten, die ich immer wieder aufs Neue aufschreibe und so zu bannen versuche. Im Grunde habe ich nur eine einzige Geschichte zu erzählen, nämlich meine.

Ein Sonntagmorgen in Basel. Ich bin soeben von meiner täglichen Fährte heimgekehrt in meine Wohnung. Erst durch die Mittlere Straße Richtung Elsass bis zum Kannenfeldpark, dort Kaffee getrunken und Zeitung gelesen an einem der Tischchen vor dem Tankshop. Dann zurück Richtung Innenstadt bis zur Universitätsbibliothek. Daselbst die Klingelbergstraße überquert, in die Bernoullistraße hinein, die nach einer berühmten Mathematikerfamilie aus dem 18. Jahrhundert so heißt. Mein Ziel war der Petersplatz, auch er, wie der Kannenfeldpark, ein ehemaliger Friedhof, heute mit Linden und Ulmen bestanden. Ich drückte wie jeden Morgen an einer Banklehne ein paar Liegestütze, ließ gymnastisch die Arme kreisen und verlegte nach Art des Tai-Chi mein Körpergewicht ganz langsam vom rechten auf das linke Knie und wieder zurück.

Dann fingen die Glocken der Peterskirche am Petersgraben an zu läuten. Ich setzte mich auf eine Bank gleich der Kirche gegenüber und beobachtete. Die wenigen Autos, die den Petersgraben hinauffuhren. Das Denkmal des alemannischen Dichters Johann Peter Hebel, der 1760 ein paar hundert Meter weiter unten in einem schmalen Häuschen am Rhein geboren wurde. Die wenigen Leute auf dem Kirchgang, die durch das Kirchenportal schritten, um des evangelischen Christengottes zu gedenken, gemeinsam ein Gebet zu sprechen und ein Lied zu singen. Ich fragte mich, ob ich auch hineingehen und mitsingen sollte, zum Beispiel das wunderschöne alte Lied von der Güldnen Sonne, voll Freud und Wonne. Weiter wusste ich nicht, aber nach einigem Nachdenken kamen mir weitere Verse in den Sinn: Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder. Aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht.

Ich staunte darüber, dass mir diese Verse nach den Jahrzehnten, in denen ich sie nicht mehr gesungen hatte, wieder einfielen.

Die Glocken verklangen, eine nach der andern bis zur tiefsten, die noch ein paar Mal anschlug. Dann war Stille, die ich als feierlich empfand. Es wurde mir plötzlich ganz sonntäglich zumute, besonders als die Orgel mit ihren gewaltigen Bässen einsetzte beim Luther-Lied: Großer Gott wir loben dich, Herr wir preisen deine Stärke. Ich wartete, bis es verklungen war. Mitsingen wollte ich nicht, der Begriff Herr im Zusammenhang mit Gott hat mich seit je gestört.

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das alte Wort Schicksal, das so vollständig aus unserer Alltagssprache verschwunden ist, dass man es kaum noch zu gebrauchen wagt, immer noch der beste Begriff ist, um das Menschsein zu beschreiben. Das Geschick, die Geworfenheit Heideggers, eines der wenigen Wörter, die ich von diesem Schwarzwaldrauner übernommen habe, weil es so bildkräftig ist. Wir sind alle Geworfene, obschon wir glauben, selbstbestimmt zu fliegen.

Bei Karl Jaspers habe ich an der Universität Basel gelernt, dass das Vorher und das Nachher des Menschen, das Woher und Wohin, vollständig unbekannt sind und es sinnlos ist, darüber zu spekulieren. Dass es aber entscheidend ist, was wir auf unserem kürzeren oder längeren Flug tun, wie wir unser Leben annehmen und gestalten.

Meine Antwort: Ich bin von meiner Mutter in Liebe erzogen worden. Und deshalb wollte ich lieb sein und niemandem etwas antun. Was mir selbstverständlich nicht gelungen ist, weil ich ja nicht allein gelebt habe, sondern mit Menschen. Wer aber mit Menschen zusammenlebt, tut ihnen etwas an, das ist gar nicht anders möglich.

Oder, da ich ja christlich erzogen wurde, für einmal christlich gesprochen: Auch wer liebt, macht sich schuldig. Diese Schuld muss man annehmen, man kommt, wenn man kein Einsiedler ist, nicht schuldlos durchs Leben. Dann bleibt nur noch die Gnade, von Gott oder vom Geschick.

Ich pflege nicht oft zu philosophieren, schriftlich schon gar nicht, weil ich es nicht für möglich halte, irgendetwas Genaues über die menschliche Existenz zu erkennen. Es gibt für mich nur die erhellende Klarheit der Sprache. Sprache wirft Licht in die Welt, auf das Leben, auf das Sterben. Dieses Licht verbindet die Lebenden untereinander. Wir träumen in Bildern und Sprache. Wir beten in Worten zu irgendeinem Gott, in verschiedenen Idiomen. Wir hören lesend von Gilgamesch, von Abraham, von Odysseus. Von Jesus von Nazareth, etwa was er vom Berg herunter gepredigt hat. Nicht Jesus selbst war das Licht der Welt, sondern die Sätze, die er gesagt hat. Diese neuen, frechen Sätze, die in den vier Evangelien überliefert sind, als würden sie heute gesprochen.

Basel, 3. Oktober 2020

Gestern über Mittag bin ich mit meinem langjährigen Freund Matthyas Jenny im Garten der Wirtschaft Sommereck gewesen. Es war einer der letzten spätsommerlichen Tage, das Laub der Kastanienbäume schon herbstlich gelb. Dieser Garten unweit meiner Wohnung ist eine Oase, alles ordentlich normal, eingeschlossen Küche, Bedienung und Preise. Nichts Besonderes, aber schön.

Matthyas ging es nicht gut, das war nicht zu übersehen. Er aß kaum ein paar Löffel von der Suppe, sprach kaum ein Wort, strich immer wieder über seinen Bauch. Ja, sagte er, dort tue es ihm weh. Ich schlug vor, ihn jetzt gleich mit dem Taxi in die Notfallstation zu bringen. Auf keinen Fall, sagte er.

Nach einer Stunde war er so weit. Ich habe ihn in die Notfallstation gebracht, habe miterlebt, wie er von der Spitalmaschine aufgenommen und eingegliedert wurde, ein alltäglicher Vorgang für die Angestellten, für Matthyas der Beginn einer Höllenfahrt.

Heute Morgen habe ich im Café Eccetera gesessen. Es liegt gegen die Innenstadt hin, unweit der Universitätsbibliothek. Ein Vorplatz mit drei Tischchen, in einem Pflanzenkübel wächst ein kleiner Olivenbaum. Gleich nebenan ist der Printshop, in dem ich meine Typoskripte vervielfältigen lasse.

Gegenüber steht ein älteres Gebäude aus Ziegelstein, das mir lange Jahre nicht aufgefallen ist. Seit etwas mehr als zwanzig Jahren weiß ich, dass dort die Lungenliga beider Basel ihren Sitz hat. Ich weiß das, weil ich dort, als meine Frau krank wurde, immer die vollen Sauerstoffflaschen für sie geholt habe. Ich erinnere mich genau, wie eine Umwertung der Realität stattfand, von einem Tag auf den andern. War vorher die Mittlere Straße, die in die Bernoullistraße und auf den Petersplatz führt, die alltägliche, gewohnte, sichere Realität, so verlor diese Straße jetzt plötzlich ihre dominierende Präsenz und wurde zur verschwommenen Erinnerung an eine Zeit, die unwiederbringlich vorbei war. Wirklich real war nur noch das Haus der Lungenliga mit den Sauerstoffflaschen.

Diese Verschiebung der Realitäten hat jetzt bestimmt auch Matthyas durchgemacht. Das geht ganz alltäglich vor sich, als ob der Vorgang nicht der Rede wert wäre. Menschen, die behaupten, sich bei der ersten Diagnose von Krebs sogleich umbringen zu wollen, lassen sich von befreundeten Personen widerstandslos in die nächste Notfallstation bringen. Und die befreundeten Personen, in diesem Fall ich, wissen sich auch nicht anders zu helfen, als den Freund in die Notfallstation zu bringen und anschließend das Weite zu suchen. Dies notiere ich hier, obschon ich selbstverständlich weiß, dass jedes Krankenhaus erst einmal um das Überleben der Patienten kämpft. Sehr oft mit Erfolg. Trotzdem denke ich mit Grauen an den Tag, an dem es auch mich trifft und ich an einem Notfallschalter Geburtsdatum, Beruf, Krankenkasse und so weiter nennen werde.

Die grundlegende Absurdität des Menschenlebens liegt in der Tatsache, dass es in jeder Beziehung der Zeit unterworfen ist, obschon der Mensch das Wort Ewigkeit erfunden hat. Seine Grundbedingung ist die Zeit. Er wird gezeugt, geboren, lebt eine bestimmte Spanne von Jahren, die nach Umkreisungen des Erdballs um die Sonne gemessen werden, und stirbt. Alles ist zeitlich an ihm. Er hat in der Zeugung seinen Anfang. Und da alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende hat, hat auch das Menschenleben ein Ende.

Nur, was ist vor dem Anfang? Und was ist nach dem Ende? Ist überhaupt etwas denkbar, das vor dem Anfang und nach dem Ende ist?

Die Wahrheit ist, dass wir uns die Ewigkeit nicht vorstellen können. Wir können sie nicht einmal denken. Das ist die Absurdität des menschlichen Wesens, die fast nicht zu ertragen ist. Deshalb haben die Menschen die aberwitzigsten Systeme ersonnen, um diese Absurdität zu bannen und einigermaßen erträglich zu machen. Das gewaltigste und eindrücklichste dieser Systeme sind die Pyramiden der alten Ägypter. Die von Giseh bei Kairo stehen nun schon viereinhalbtausend Jahre in der Wüste. Sie wurden erbaut, um dem Ende des Lebens zu trotzen, dem Ende des Lebens der Pharaoinnen und Pharaonen. Sie sind von einer unglaublichen, klaren Schönheit. So empfinden wir Nachgeborene diese Bauwerke: als reine, fast abstrakte Schönheit. Die Schönheit wäre also eine Antwort auf das Ende des Menschen, auf den Tod. Eine Antwort auf seine zeitliche Bedingung, die durch Schönheit aufgehoben wird.

Aber auch die Pyramiden werden nicht ewig dauern. Selbst die Sintflut, sagt Brecht, dauerte nicht ewig. Einmal zerrannen die schwarzen Gewässer. Freilich, wie wenige dauerten länger!

Brecht hatte über seinem Schreibtisch eine ägyptische Totenmaske hängen. Andere hängen ein Kreuz hin und glauben, dass Gott gewissen Menschen die Wahrheit offenbart habe. Gott, das ist eine Chiffre für die Ewigkeit, die wir uns nicht vorstellen, die wir nicht denken können.

Der Barock-Lyriker Johannes Rist schreibt:

O Ewigkeit, du Donnerwort,

O Schwert, das durch die Seele bohrt,

O Anfang sonder Ende!

O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,

Ich weiß vor großer Traurigkeit

Nicht, wo ich mich hinwende.

Mein ganz erschrocknes Herz erbebt,

Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Zeit ohne Zeit? Wenn im Himmel oben die Engelein jubilieren und Geige und Laute spielen, so machen sie Musik, und zwar in verschiedenen Tempi: ritardando, vivace, presto. Das heißt, die Musik spielt in der Zeit, langsam, lebhaft, schnell. Sie ist der Zeit unterworfen, durch die Zeit bedingt. Es gibt also im Himmel oben, das heißt in der Ewigkeit, doch eine Zeit. Und zwar eine Zeit, die der menschlichen Erfahrung und Vorstellung entspricht.

Anfang ohne Ende? Soll so die Ewigkeit aussehen? Etwas nimmt seinen Anfang und wandelt sich im Laufe der Zeit zu etwas ganz anderem, das man Ewigkeit nennt? So etwas kann man nicht glauben. Es sei denn, man glaubt kraft des Absurden, wie Kiekegaard dies nennt. Dann ist alles möglich. Menschen glauben die verrücktesten Dinge. Zum Beispiel daran, dass die Jungfrau Maria ihren Sohn Jesus vom Heiligen Geist empfangen hat. Oder dass der tote Jesus zu seinem Vater im Himmel hochgefahren ist. Oder an das große Gericht am Jüngsten Tag. Dann kann man auch wirklich und wahrhaftig glauben, dass Engelein im Himmel als Willkommensgruß Harfe spielen. Eine wunderschöne Gewissheit ist das. Beneidenswert, wer dies glauben kann.

Ich kann es nicht. Weshalb ich mich nicht als Christ bezeichnen kann. Ein Christenmensch bin ich schon, denn ich bin christlich erzogen worden. Und ich bin noch immer ein großer Verehrer von Jesus von Nazareth, wie er in den vier Evangelien beschrieben wird. Ich halte diese Evangelien für epochale Berichte, die vom großartigen Menschen Jesus von Nazareth erzählen. Auch wenn diese Berichte im Laufe der Zeit oft zu brutaler Machtausübung missbraucht worden sind, was gewiss nicht im Sinne von Christus dem Gekreuzigten war.

Seitdem ich in dieses Heft schreibe, lebe ich aufs Neue wie ein Eremit. Ich bewege mich auf meiner täglichen Fährte. Nach dem Aufstehen hinaus auf die Straße, hinüber ins Café Rosenkranz, eine Tasse Milchkaffee, ein Glas Wasser, ein Croissant. Basler Zeitung, Basel Landschäftler, Neue Zürcher Zeitung. Immer draußen, vor dem Regen geschützt durch das Vordach. Ein, zwei Zigaretten. Anschließend Gespräche mit Leuten, die auch dasitzen, mit einigen habe ich mich angefreundet. Dann ein, zwei Stunden Spaziergang, bei Regen mit Schirm, im Kannenfeldpark oder zum Petersplatz. Anschließend einkaufen, was einzukaufen ist. Dazu ziehe ich eine Maske über die Nase, weil dies wegen Corona Vorschrift ist. Am Donnerstag die Weltwoche, am Freitag die Süddeutsche mit dem Magazin, weil dort das beste Kreuzworträtsel drin ist. Am Samstag den Spiegel. Am Sonntag, wenn das Rosenkranz geschlossen ist, setze ich mich in den Tankshop beim Kannenfeldpark und lese den SonntagsBlick und die NZZam Sonntag.

Wieder zu Hause erledige ich das tägliche Geschäft wie Briefeschreiben und Telefonieren. Meist lege ich mich noch eine Weile aufs Bett und mache autogenes Training. Ich mache das schon seit Jahrzehnten.

Zu Mittag esse ich eine Suppe, von Knorr oder selbstgemachte. Zum Beispiel Lauch in die Pfanne, einen Schuss Olivenöl, andünsten. Haferflocken dazu, die kleinen, nicht die großen, eine Zwiebel. Mit Wasser auffüllen, würzen, zwanzig Minuten lang kochen lassen, wunderbar. Käse und Brot dazu, Käse von Alex Wirth (an der nahen Colmarerstraße) vom Laib frisch weggeschnitten, Brot mit Kernen drin von der Bäckerei Ziegler vorn beim Burgfelderplatz. Dazu die Mittagsnachrichten.

Nach dem Essen eine Stunde Tiefschlaf. Ohne Wecker, ich erwache, wenn es Zeit ist. Ich bleibe noch eine Weile liegen, überlege, was zu schreiben ist. Manchmal gehe ich nochmals ins Rosenkranz, trinke einen Espresso, aber nur kurz. Zurück in der Wohnung setze ich mich an den Küchentisch und fange mit Schreiben an. Ich schreibe, so lange ich brauche für das, was ich beim Morgenspaziergang geplant habe, oft fällt mir noch mehr ein. Das dauert mal kürzer, mal länger.

Zu Abend esse ich irgendwas. Meist Pellkartoffeln, die verleiden mir nie. Frisch geschwellt oder kalt. Nicht die gelben, kiemenlosen, wässrigen Schönheitsköniginnen aus den Einkaufszentren, sondern alte Sorten aus herkömmlicher Landwirtschaft. Ungeschält, nicht nur, weil ich zu faul bin, sie zu schälen. Sondern weil ich weiß, dass die wertvollen Stoffe in der Schale drin stecken. Man findet die alten Sorten schon noch, man muss sich nur ein bisschen bemühen. Dann kann man gleich noch frische Eier, Salat und Weißkohl kaufen. Und Äpfel, nicht die mit englischen Namen, sondern Berner Rosen, Boskop, Glockenäpfel. Ich bin mit Äpfeln herangewachsen. Und mit Kartoffeln, die wir Erdäpfel nannten.

Manchmal esse ich abends auch auswärts. Nie allein, das würde mich langweilen. Oft mit meiner Freundin Charlotte, wenn sie aus Däniken im Kanton Solothurn zu Besuch kommt. Meist in der Wirtschaft Sommereck bei Mehmet. Im Sommer im Garten, im Winter in der alten Wirtsstube.

In der Zeit des Schreibens sitze ich an den Abenden vor dem Fernseher und schaue mir irgendwas an. Krimis schaue ich nicht. Am liebsten mag ich die Diskussionsrunden der deutschen Sender.

In den Zeiten, in denen ich nicht schreibe, lese ich viel. Fast keine Romane mehr, die langweilen mich zu Tode. Vor allem lese ich Biographien und Autobiographien. Im Ganzen, denke ich, ein gutes Leben.

Zweimal in den letzten Wochen bin ich ausgebrochen von meiner täglichen Fährte. Einmal, an einem sonnigen Herbstmorgen, habe ich mich in meinen Panda gesetzt, der immer noch fahrbereit unten am Straßenrand steht. Ich bin zum Spitzwald hinaufgefahren, da ist ein alter Bauernhof mit Bioladen. Ich habe eingekauft wie früher, Bauernbrot, Kartoffeln, Äpfel. Anschließend bin ich durch den Wald Richtung Elsass spaziert. Da habe ich gemerkt, wie sehr mir die tägliche Begegnung mit dem Wald fehlt. Klingt romantisch, kitschig, ist aber real. Der Duft, die Ruhe, die Blätter, alles, was da herumkriecht und herumsurrt und zwitschert und singt. Und ich ein Tier unter Tieren.

Ein zweites Mal, wiederum an einem warmen Septembermorgen, habe ich das alte Rheinbad St. Johann betreten, wo ich immer noch Mitglied bin und einen Schlüssel habe. Ich bin eingestiegen ins kühle Wasser und habe mich hinuntertreiben lassen. Das Schwimmen verlernt man offenbar ebenso wenig wie das Atmen.

In diesen Tagen dreht mein Freund und Kollege Ruedi Suter – er hat unter anderem die Biographie über Bruno Manser geschrieben – einen Film über mich. Ich erzähle aus meinem Leben, er filmt das. Er wohnt in einem Abbruchhaus an der Colmarerstraße gleich neben Wirths Käseladen. Wir machen das auf einer Terrasse zum Hinterhof, herrlich vergammelt. Viel Efeu, der am Blühen ist, viel Bienensummen und Spatzenlärmen.

Wir haben beschlossen, dass ich Schweizerdeutsch erzähle. Denn ich will möglichst authentisch sein.

Ruedi Suter wird den Film wahrscheinlich ins Internet stellen. Und da das Internet ja bekanntlich bis in alle Ewigkeit dauern wird, tue ich im Moment etwas für meinen ewigen Nachruhm. Dazu will ich bemerken, dass ich noch nie im Internet unterwegs war und auch nicht gedenke, das zu tun. Gerade der Anspruch, ewig zu funktionieren, macht mir diese Einrichtung unheimlich.

Basel, 27. September 2021

Vor zwei Tagen hat der Tod meinen alten Freund Jürg R. geholt. Und zwar auf Bestellung, auf die Minute genau. Ich war unterwegs im Kannenfeldpark unter einem herrlichen Herbsthimmel, der sein Licht messerscharf in die dunklen Laubbäume warf. Da hörte ich es vom Turm der nahen Antoniuskirche zehn Uhr schlagen. Zehn Uhr, das war die festgelegte Zeit, in der jemand von Exit die Kanüle in Jürgs Vene einführte. Kein Todeskampf, kein letztes Aufbäumen, kurz und schmerzlos starb da ein 84-jähriger Mann im Beisein seiner Familie.

Ich setzte mich auf eine Bank. Jetzt stirbt er, dachte ich, genau jetzt. Oder ist er schon tot? Ich spürte so etwas wie Restbestände eines atavistischen Helferreflexes in mir, einen kurzen Drang, ihm zu Hilfe zu eilen und beizustehen, gleichzeitig war mir die Lächerlichkeit dieses Reflexes bewusst. Jürg hatte entschieden, nicht mehr leben zu wollen, basta.

Ich erhob mich von der Bank in der Gewissheit, dass Jürg jetzt tot war, und trat in die immer noch taufeuchte Wiese. Er ruhe sanft, mehr gab es für mich nicht zu sagen.

Anfang der sechziger Jahre, also vor rund sechzig Jahren, waren wir zwei Sommer lang gemeinsam in den Bergen, um Kristalle zu suchen. Wir schliefen in Sennhütten, die gerade leer standen. Wasserholen am Bach, heizen und kochen mit Holz, Maggisuppe und Teigwaren. Schlafen im Heu. Selten sind wir hinuntergestiegen, um neuen Proviant zu holen. Von morgens bis abends waren wir auf der Suche nach Quarzbändern, in denen wir die wunderschönen Rauchkristalle vermuteten. Einmal haben wir tatsächlich auf 2900 Metern oben eine intakte Kluft gefunden, die wir sorgfältig ausräumten.

Ein eigenartiger, schwieriger Kerl war er, den ich gemocht habe. Nun vom Erdboden verschwunden, ausgeblasen wie ein Kerzenlicht. Er hat das Zeitliche gesegnet. Welch wunderbare, geheimnisvolle Redewendung.

Ich habe das Programm für das Internationale Literaturfestival BuchBasel zugeschickt bekommen. Ich habe es durchgeblättert und mich gewundert, dass ich fast keinen der aufgelisteten Namen kannte. Was mir wieder einmal gezeigt hat, dass ich zum Fossil geworden bin in den letzten Jahren.

Das Literaturfestival wurde übrigens von Matthyas Jenny gegründet. Und zwar als Buchmesse, der ein Literaturfestival angeschlossen war. Matthyas hat dieses Projekt gegen heftige Widerstände zäh durchgekämpft, bis es anfing zu laufen. Doch dann erkrankte seine Ehefrau Ursula Wernle, die eine schöne Buchhandlung an der Bachlettenstraße führte. Worauf Matthyas erklärte, er müsse jetzt seiner Frau beistehen, und die Leitung der BuchBasel abgab.

Matthyas liegt im Moment, in dem ich dies schreibe, in einem Sterbehospiz. Ich habe ihn vor einer Woche besucht. Ich sollte öfter hingehen, ich weiß. Aber es meldet sich bei mir die Feigheit vor dem Tod.

Ich lernte Matthyas Anfang der siebziger Jahre in Carona kennen, im Tessin, als ich einige Wochen im Haus von Kurt Held verbrachte, das von der Pro Helvetia verwaltet wurde. Matthyas wohnte mit seinen beiden Kindern in einem alten Palazzo, der Meret Oppenheim gehörte. Im selben Haus wohnte auch David Weiss, schräg über die Straße logierte Markus Raetz.

Matthyas war alleinerziehend, die Familie lebte fast ohne Geld. Im Winter behalf man sich gegen die Kälte mit Wolldecken, die vor der Türe hingen.

Matthyas schrieb Gedichte und Short Storys. Er kaufte eine alte Druckerpresse und gründete den Verlag Nachtmaschine. Er hat unter anderem auch meine Theaterstücke gedruckt.

Es war eine gute Zeit damals, voller Hoffnung. Wir waren uns sicher, dass sich die menschliche Vernunft auf dieser alten Erde schlussendlich doch noch durchsetzen würde.