11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hauptkommissar John Benthien

- Sprache: Deutsch

Von Holnis nach Amrum und zur sturmumtosten Hallig Hooge - John Benthien ermittelt in seinem persönlichsten Fall

Schleswig-Holstein, kurz vor Weihnachten. Auf der Halbinsel Holnis wird in einem hohlen Baumstamm eine verweste Frauenleiche gefunden. Für Hauptkommissar John Benthien, den ermittelnden Beamten, ist dieser Fall besonders, denn der Baum mit der Leiche steht im Garten der Eltern seiner Exfreundin Karin. Und es kommt noch schlimmer: Ein paar Tage später wird Karin im selben Garten erschlagen, und alle Hinweise deuten ausgerechnet auf Benthien als Täter. Für den Kommissar stehen zwei Dinge fest. Erstens: Er ist unschuldig. Zweitens: Er wird den wahren Mörder finden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 653

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über die Autorin

Titel

Impressum

Personenliste Polizei und Staatsanwaltschaft

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Anmerkung der Autorin

Personenverzeichnis

Über die Autorin

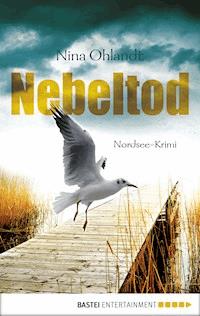

Nina Ohlandt wurde in Wuppertal geboren, wuchs in Karlsruhe auf und machte in Paris eine Ausbildung zur Sprachlehrerin, daneben schrieb sie ihr erstes Kinderbuch. Später war sie als Übersetzerin, Sprachlehrerin und Marktforscherin tätig, bis sie zu ihrer wahren Berufung zurückfand: dem Krimischreiben im Land zwischen den Meeren, dem Land ihrer Vorfahren. Derzeit arbeitet sie am fünften Krimi um den Flensburger Hauptkommissar John Benthien.

Nina Ohlandt

Sturmläuten

Nordsee-Krimi

John Benthiens vierter Fall

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Kai Lückemeier, GescherTitelillustration: © shutterstock /Dudarev Mikhail; © plainpicture/David Carreno Hansen; © shutterstock /twoKim; © shutterstock/hironai; © Arcangel /Katja KemnitzUmschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de E-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-3059-5

www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de

Personenliste Polizei und Staatsanwaltschaft

Personenliste Kripo Flensburg

John Benthien, Erster Hauptkommissar

Tommy Fitzen, Oberkommissar, alter Jugendfreund von Benthien

Lilly Velasco, Oberkommissarin

Juri Rabanus, Hauptkommissar

Lester Smythe-Fluege, Hauptkommissar, der »Neue« aus Hannover

Leon Kessler, frisch gebackener Kommissar

Mikke Jessen, Kommissaranwärter

Annika Gerisch, Kommissaranwärterin

Ferner: Esther Talley und Thure Ludwig, Mitarbeiter im Innendienst

Personenliste Kriminaltechnik

Claudia Matthis, Leiterin der Kriminaltechnik

Stefano Rossi

Staatsanwälte

Dr. Thyra Kortum, derzeit in Australien

Dr. Hans-Paul Aubele, neuer Staatsanwalt aus Stuttgart

Weitere Personen siehe Anhang

Kapitel 1

»Sagst du mir, wohin wir fahren?«

Er fuhr sich durch seine üppigen Locken. »Wart’s ab! Es wird dir garantiert gefallen.«

Sie lächelte ihn an. »Ich liebe dich.«

Vergeblich wartete sie darauf, dass er sagte: »Ich liebe dich auch.« Sie betrachtete die Landschaft, die viel zu schnell am Autofenster vorüberzog: Wiesen, Schafe, Windräder. Hin und wieder ein Haus. Nur wenige Menschen waren zu sehen. Der Abend verwischte bereits die Farben, verdunkelte die leeren Felder. Sie seufzte leise. Das Leben war so eintönig, so langweilig, so gloomy gewesen, bis sie ihn getroffen hatte.

»Sind wir bald da?«

Er antwortete nicht. Sie spürte ein Ziehen im Bauch, zwischen den Beinen bis hinauf in den Magen. Ein verlockendes, verheißungsvolles Kribbeln. Es war, als wenn man ihr eine spannende Abenteuergeschichte versprochen hätte, wenn sie brav zu Bett gehen würde. Damals, als sie ein Kind war, hatte Oma am Bettrand gesessen, das dicke Buch aufgeschlagen, mit den Seiten geraschelt und angefangen, mit ihrer ruhigen, dunklen Stimme von Menschenfressern, Hexen, Prinzessinnen und Feen zu erzählen, und von jungen Burschen, die frohgemut in die Welt hinausgezogen waren, um ihr Glück zu suchen. Mit glühenden Ohren hatte sie zugehört, hatte an der Pfote ihres Schlafhasen genuckelt und war irgendwann eingeschlafen, die Kuscheldecke fest an sich gedrückt. Ein bisschen wie damals empfand sie auch jetzt.

Verheißung.

Vorfreude.

Ein Hauch von Glück.

»Woran denkst du gerade?«

Sie wusste, sie sollte solche Fragen nicht stellen. Er mochte das nicht. Vielleicht sollte sie einfach besser den Mund halten.

Aber er lächelte und bog in eine Einfahrt ein. Es war ein staubtrockener, unbefestigter Weg, der unter hohen alten Buchen ins Nirgendwo führte. Doch am Ende erwartete sie ein kleines Haus aus bröckelndem Backstein und einem Strohdach, auf dem Moos und gelbe Blumen wuchsen. Ein verlassener, verwunschener Ort inmitten wuchernden Gestrüpps. Ein Ort, der nach Einsamkeit roch, nach Romantik und düsteren Geheimnissen. Ein Ort für zwei. Ein Ort für die Liebe.

Innen war das Haus so gut wie leer. Eine altmodische Tapete mit Blümchenmuster hing in Fetzen von den Wänden, die ehemals weißen Fensterrahmen waren vergilbt und blätterten ab. Eine Matratze lag auf dem Boden, und zu ihrer Verwunderung entdeckte sie einen langen Tisch aus glänzendem Edelstahl, außerdem ein Regal und einige Geräte, meist aus Holz, deren Funktion sich ihr nicht erschloss. In einer dunklen Ecke lagen Gewichte mit Seilen daran. Erstaunlicherweise war nirgendwo Staub zu sehen. Ein großer silberner Leuchter mit fünf schwarzen Kerzen auf dem Edelstahltisch schien nur darauf zu warten, die Beleuchtung für ein romantisches Candlelight-Dinner zu geben.

Er lächelte sein herzzerreißendes Lächeln unter einer Locke, die in die Stirn fiel. »Zündest du schon mal die Kerzen an?«

Gespannt fragte sie: »Was hast du vor? Bleiben wir heute Nacht hier?«

»Ich weiß nicht. Wenn du magst …«

Er holte seinen schweren Koffer aus dem Auto, während sie den Picknickkorb ausräumte, die Platzsets, die Gläser und das Geschirr verteilte und die beiden Weinflaschen auf den Tisch stellte.

»Wozu brauchst du den Koffer? Was ist da drin?«, fragte sie, neugierig wie ein kleines Kind, als er zurückkam.

Er fuhr sich durch sein volles Haar. »Frag nicht. Dann ist es keine Überraschung mehr.«

Wieder lief ein angenehmer Kälteschauer über ihre Haut. Sie ging zu dem seltsamen Gestell mit dem spitz zulaufenden Zapfen in der Mitte und strich über das glänzende Holz. »Verrätst du mir, was das ist?«

»Lass uns erst essen, Süße. Ich komme um vor Hunger.«

Erst jetzt fiel ihr auf, dass im zweiten, völlig leeren Zimmer ein Spruch beinahe die gesamte Wand bedeckte:

Ich habe den Teufel im Blut, den Engel im Herzen und den Wahnsinn im Kopf.

Die Schrift glänzte, sie war noch nicht ganz getrocknet. Ihr wurde unheimlich zumute.

Draußen brach die Dunkelheit herein.

Paddy hüpfte über die Straße, wobei er eine verbeulte Cola-Dose über das Pflaster scheppern ließ. Ihm gefiel der Lärm, und die missbilligenden Blicke, die ihm ein älteres, schlecht gelaunt wirkendes Ehepaar zuwarf, spornten ihn erst recht an. Schließlich war in dieser Siedlung so gut wie nie etwas los, schon gar nicht jetzt, im Dezember, an einem grauen Sonntagnachmittag, an dem der Nebel tief über der Flensburger Förde hing und es von allen Bäumen tropfte.

Während er mit der Dose dribbelte, beobachtete er die beiden älteren Leute verstohlen. Er kannte sie nicht, offenbar waren es die ersten Weihnachtsgäste hier im kleinen Örtchen Schausende.

Paddy seufzte abgrundtief. Dieser Sonntag war einfach zum Erbrechen langweilig! Außerdem hatte er zu Hause Ärger, weil er einen Streifen Butterkuchen für den Besuch am Nachmittag aus der Küche gemopst und gegessen hatte. Seine Mutter hatte sich fürchterlich aufgeregt und dabei übersehen, dass auch sein Bruder bereits vom Kuchen genascht hatte.

Da hatte es Paddy gereicht. Er hatte noch zwei weitere Kuchenstreifen in seinen Rucksack gepackt und war abgehauen. Und er würde bis zum Abendessen wegbleiben, mindestens. Vielleicht fragten sich seine Eltern dann, wo er steckte, und würden sich Sorgen machen.

Während er weiter die Straße entlanglief, fiel ihm ein, dass Anna-Lena, die er drüben, auf der anderen Seite der Bucht in der Nähe des Kliffs, besuchen wollte, wahrscheinlich gar nicht daheim war. Bestimmt musste sie wieder mit ihren Großeltern spazieren gehen. Paddy bedauerte Anna-Lena sehr. Gab es etwas Schlimmeres, als an einem kalten, windigen Sonntag mit alten Leuten durch die Gegend zu laufen? Eine Gegend, die man in- und auswendig kannte, weil man ja dort wohnte? Sicher, der Strand, die Steilküste, die Förde, die ein beliebtes Segelrevier war, das war alles sehr schön. Sie hatten schon so manches Abenteuer hier erlebt, etwa als sie die jungen Fuchswelpen entdeckt hatten, die in einem der Knicks lebten und fröhlich über die Wiese tollten. Aber jetzt?

Er war allein, es war Winter und ziemlich kalt draußen. Kein Boot war auf der Innenförde zu sehen und kein Kind auf der Straße. Während Paddy die menschenleere Wohnstraße entlangsprang und so tat, als wäre er Thomas Müller in einem wichtigen Länderspiel – die Cola-Dose musste unbedingt ins Tor, nämlich in das offenstehende Gartentor, an dem er gleich vorbeikommen würde –, kam seinem nach Abenteuern lechzenden Hirn die Schokoladenfrau in den Sinn.

Dort könnte er hingehen, falls Anna-Lena nicht da sein sollte!

Die Schokoladenfrau war reich und alt und lebte in einem großen Anwesen auf einem Hügel in der Nähe des Kliffs, zwanzig Fußminuten von hier entfernt. Unten, am Fuß des Hügels, fast direkt am Wasser, standen zwei kleinere Häuser, und in einem davon wohnte Anna-Lena bei ihren Großeltern. Falls sie nicht da war, wäre die Schokoladenfrau jedenfalls eine gute Alternative. Zu ihrem Anwesen gehörte ein großes Grundstück, auf dem sich in einer Senke angeblich ein supercooler Spielplatz befand. Paddys Vater hatte ihm davon erzählt, denn früher, als Kind, hatte er dort mit dem Sohn der Schokoladenfrau gespielt. Da gab es eine Ritterburg aus Holz und ein Piratenschiff, auf dem man bis in den hohen Mast klettern konnte. Ob er einfach hingehen sollte? Schließlich wohnte in dem großen Haus nur die alte Frau, deren Sohn längst ausgezogen war, und mehr als ein bisschen schimpfen konnte sie nicht. Dennoch wollte er vorsichtig sein. Am Fuß des Hangs, nicht weit entfernt von Anna-Lenas Haus, stand ein kleineres Haus mit einem großen Garten, der an denjenigen der Schokoladenfrau grenzte. Wenn er sich auf diesem Wege näherte, würde sie es garantiert nicht merken.

Er kickte die Dose ins Garagentor und überlegte seinen nächsten strategischen Schritt. Ihm fiel erst jetzt ein, dass ein Fahrrad ganz nützlich wäre, sonst müsste er ja den ganzen Weg von Schausende rund um die Bucht bis zum Kliff laufen. So ein Mist! Er hätte früher daran denken sollen. Was also tun? Da fiel ihm Lukas’ Rad ein. Der wohnte in einem der großen Hochhäuser, er war zurzeit krank und würde sein altes Rad so bald nicht brauchen. Wahrscheinlich stand es irgendwo auf dem Parkplatz, unverschlossen, denn hier, auf der Halbinsel Holnis, nördlich vom größeren Glücksburg und dem noch viel größeren Flensburg, hier, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten, wurde nie etwas geklaut – sonst wäre das Leben ja auch ein bisschen aufregender gewesen!

Auf dem Parkplatz entdeckte Paddy Lukas’ Rad sofort; er hatte es wie üblich in die Hecke geworfen, die den Parkplatz zur Förde hin abgrenzte. Er schnappte es sich und bretterte in rasendem Tempo den grasnarbigen Weg hinunter, der am Wasser entlangführte. Er fuhr um die Bucht, in der ein paar Möwen lärmten, hinein in den Dunst, der das Kliff und den gegenüberliegenden Hang mit den drei Häusern einhüllte.

Während er auf das kleine rote Backsteinhaus am Fuß des Hügels zuradelte, bemerkte er, wie sich dort die Türe öffnete und ein Mann und eine Frau herauskamen. Beide waren alt und gingen sehr langsam. Das lag vor allem an der alten Frau, die so ein Rolldings vor sich herschob. Paddy begriff nicht, warum Erwachsene so wild waren aufs Spazierengehen. Aber immerhin gingen sie weg. Gleich würde ihn niemand mehr beobachten. Das nächste Haus, ein Stück entfernt, war das, in dem Anna-Lena wohnte, und dort brannte kein Licht. Sonst gab es in Sichtweite nur noch eine Pferdekoppel ohne Pferde und eine wild wachsende Wiese mit drei Schafen.

Er ließ das Fahrrad ins Gras fallen, öffnete das Törchen des roten Backsteinhauses und ging nach hinten in den Garten, der eigentlich nur aus ein paar alten, kahlen Bäumen bestand und aus einem Gartenteich, in den er beinahe hineingelaufen wäre, weil er wegen des wuchernden Sumpfgrases kaum zu sehen war. Paddy lief um ihn herum zur hinteren Einfriedung. Zu seiner Enttäuschung hatte er auch von dort keinen Einblick in das Grundstück der Schokoladenfrau, weil es von einer hohen, immergrünen Hecke abgeschirmt wurde.

Allerdings, er könnte auf einen Baum klettern … Paddy sah sich um. Ganz in seiner Nähe stand ein märchenhafter verschlungener alter Baum aus mehreren Stämmen, deren stabile Äste teilweise bis knapp über den Boden reichten. Oben, im kahlen Geäst, entdeckte er zudem ein großes Vogelnest, vielleicht von Elstern. Da gab es für Paddy kein Halten mehr. Geschickt manövrierte er sich von Ast zu Ast, bis er das leere Vogelnest erreicht hatte. Wie ein Pirat hoch oben im Ausguck saß er auf dem Ast und inspizierte den Nachbargarten. Allerdings war das, was er sah, enttäuschend. Von einem Spielplatz mit Holzburg und Piratenschiff keine Spur. Dort gab es nur langweiligen Rasen, ein paar Sträucher und mit Reisig zugedeckte Beete. Nicht mal einen Swimmingpool hatte die Schokoladenfrau! Armselig war das und wirklich nicht der Mühe wert.

Er nahm das Elsternnest vorsichtig aus den Zweigen und steckte es in seinen Rucksack. Mussten sich die Vögel im Frühjahr eben ein neues bauen. Flüchtig überlegte er, ob die Elstern nachts darin schliefen oder ob sie es nur für die Eier und die Jungvögel brauchten. Vielleicht beraubte er sie ja jetzt ihres Schlafplatzes. Aber Paddy fand das Nest viel zu spannend, um es hierzulassen. Er könnte es sogar im Biologie-Unterricht zeigen! Der olle Findeisen würde Augen machen. Und vielleicht auch ein paar von den Mädchen aus seiner Klasse.

Vorsichtig hangelte er sich wieder nach unten. Er konnte sein Glück kaum fassen, als er ein zweites Nest entdeckte. Es schien, wie eine Krone, direkt auf dem dicken Hauptstamm aufzusitzen, gut zwei Meter über dem Boden, gerade an der Stelle, wo etliche stabile Äste entsprangen.

Neugierig näherte sich Paddy dem Nest. Es sah merkwürdig aus, fast wie aus Menschenhaar gesponnen. Aber wo sollten die Vögel so viele Haare herbekommen? Als er auf dem Ast saß, der auf der Höhe des Nestes aus dem Stamm herauswuchs, konnte er es genauer untersuchen. Es war zweifellos ein schönes, dickes, weiches und bequemes Nest. In die blonden Fasern hatten die Vögel oder der Wind Efeustränge und dünne Zweige eingewoben, wahrscheinlich zur Stabilisierung. Paddy beugte sich vor und versuchte vorsichtig, das Nest aufzunehmen, doch es schien so fest im Stamm verankert zu sein, dass es sich keinen Zentimeter von der Stelle bewegte.

Paddy geriet ins Schwitzen. Rittlings auf dem Stamm sitzend, rückte er immer näher an das Nest heran. Mit beiden Händen versuchte er, unter das Nest zu gelangen, um es vom Untergrund zu lösen. Doch seine Hände fanden kein Durchkommen. Das Nest schien festzukleben. Er beugte sich so weit nach vorn, dass er fast das Gleichgewicht verloren hätte. Komischerweise ließ sich das Vogelnest an einer Seite doch etwas anheben. Paddy, das Gesicht schon unterhalb seiner Knie, betrachtete das, was unter dem Nest war. Es sah aus, als ob es aus bräunlichem, fleckigem Leder wäre, und fühlte sich seltsam an. Beinahe schien es, als wären die Fasern des Nestes fest verwachsen mit dem Untergrund, und noch seltsamer war, dass sie sich fast wie echte Menschenhaare anfühlten, allerdings sehr schmutzige. Paddy packte die Haare und zog daran, und etwas, das unten an den Haaren festhing, bewegte sich ein Stück nach oben. Wieder beugte sich der Junge nach vorn, und nun entdeckte er auch, was sich unterhalb des Lederstreifens befand: zwei tiefe, leere Augenhöhlen …

Paddy wollte schreien, doch nur ein ersticktes Keuchen kam aus seinem Mund. Er fiel zu Boden, zu seinem Glück in hohes, dichtes Gras, dann rappelte er sich auf und rannte wie um sein Leben. Er rannte aus dem Garten, den Weg hinunter, er stolperte über seine eigenen Füße und fiel der Länge nach hin, er rollte in einen immergrünen Busch, er musste kurz spucken, kam wieder auf die Beine und rannte weiter, keuchend, japsend, er rannte, als ob die Untoten sämtlicher Horrorfilme, die er jemals heimlich gesehen hatte, hinter ihm her wären. Dass er mit Lukas’ Rad gekommen war, hatte er längst vergessen.

Und er schwor sich, nie, niemals, so lange er lebte, auch nur einer Menschenseele zu verraten, was sich dort in diesem Baum verbarg.

Kapitel 2

»Was sollen wir jetzt nur tun?«

Celina fühlte, wie Panik in ihr aufstieg. Mirja schien es nicht besser zu gehen. Sie hockte wie ein Häufchen Elend in dem unbequemen Designersessel mit den riesigen Micky-Maus-Ohren vor dem inzwischen erkalteten Kamin, kuschelte sich in ihren Designer-Parka, als ob sie fröre, und rupfte an dem echten Fuchspelz herum, der den Saum ihrer Kapuze zierte. Vor ihnen auf dem teuren Seidenteppich lag, still und stumm, ihr Gastgeber. Seine Atemzüge waren kaum zu erkennen. Atmete er überhaupt noch? Celina ergriff Panik bei dem Gedanken, sich ihm zu nähern. Hilflos blickte sie zu ihrer Freundin hinüber.

»Ruf Leander an«, sagte Mirja und biss so fest in ihre Fingerkuppe, als hätte sie seit langem nichts mehr gegessen und sich nun dazu entschlossen, mit ihrem Finger anzufangen. Ihre weißen, perlengleichen Zähne zerrten wie eifrige kleine Piranhas an der Nagelhaut herum.

»Mailbox«, sagte Celina verzagt. »Meinst du, er stirbt?«

»Wer, Leander?«

Mirja war manchmal einfach zu blöd. Sie hielt sich jetzt schon für eine zweite Heidi Klum. Nächstes Jahr, wenn sie sechzehn wäre, wollte sie sich für die Model-Casting-Show bewerben, egal, was ihre Eltern dazu sagten. Und nach New York gehen. Sie tat immer so überlegen, so cool, aber wenn es drauf ankam wie jetzt, war sie einfach nur eine dumme Heulsuse. Dabei war es ihre Idee gewesen, die Einladung von dem Typ anzunehmen! Er hatte sie beide vor ein paar Tagen auf dem Husumer Weihnachtsmarkt angequatscht, ihnen Glühwein spendiert, und Mirja, ganz die große Dame von Welt, hatte so getan, als wäre sie es gewöhnt, mit Männern zu flirten, die ihr Vater sein könnten. Zugegeben, er sah gut aus, und er schien Geld zu haben. Zum Schluss hatte er den beiden eine Weihnachtsparty vorgeschlagen, als wäre es völlig normal, unbekannte fünfzehnjährige Schulmädchen mit Alkohol abzufüllen und dann zu einer Party einzuladen. Gut, Mirja konnte man vielleicht für siebzehn halten, aber sie, Celina, mit der Himmelfahrtsnase, den langen karottenroten Haaren, den Sommersprossen und den – zu ihrem Leidwesen – noch immer etwas runden Wangen würde man wohl kaum älter als fünfzehn schätzen.

»Du weißt aber schon, was der von uns will?«, hatte sie Mirja vorgehalten, doch die hatte nur gelacht.

»Natürlich weiß ich, was dieser notgeile Fatzke von uns will! Aber da hat er sich geschnitten. Wir werden ihm eine Lektion erteilen!«

»Und wie willst du das machen?«

Mirja hatte es ihr erzählt, und Celina hatte die Idee zwar ziemlich verrückt, aber auch faszinierend und verlockend gefunden. Der Gedanke, etwas Verbotenes zu tun, von dem ihre strenge Mutter nie erfahren würde, einem blöden, eingebildeten Typen, der glaubte, sie hereinlegen zu können, eins auszuwischen, und die Vorstellung, bald wie durch Zauberhand genug Kohle zu haben, um mit Leander ihren Vater über Weihnachten besuchen zu können, das war so absolut geil und grandios, dass Celina jede Vorsicht und alle Bedenken beiseitegeschoben hatte.

»Bist du sicher, dass er nicht die Polizei einschaltet?«, hatte sie dennoch gefragt.

Mirja lachte. »Glaubst du wirklich, der geht zu den Cops? Erzählt denen, dass er zwei Minderjährige vergewaltigen wollte, die ihn dann aber betäubt und beklaut haben? Der wird schön brav die Klappe halten. Und es sich das nächste Mal zweimal überlegen, bevor er kleine Mädchen zu einer Sexparty einlädt! Es ist absolut okay, dass der für seine Frechheit bezahlt. So ein Sexgangster muss bestraft werden! Sag mal, kannst du zwanzig Euro dazugeben? Hajo nimmt ganz schön viel Kohle für die Tropfen, die er verhökert.«

Sie hat ja recht, dachte Celina, während sie ihre letzte Geldreserve anzapfte. Und auf einmal kam sie sich groß vor, wichtig und heroisch, als agiere sie in einem Hollywood-Thriller, dessen Drehbuch sie und Mirja eigenhändig geschrieben hatten. Endlich passierte mal etwas! Wurde ja auch Zeit. Leander hingegen, seit zwei Monaten ihr fester Freund, war nicht so angetan von der Idee; er fand ihr Vorhaben gefährlich und tat alles, um Celina und Mirja von ihrem Plan abzubringen.

»Er sieht ja süß aus mit seinen Locken, fast wie Tim Bendzko früher«, hatte Mirja erklärt, »aber Mumm hat er keinen. Den musst du dir noch ein bisschen erziehen.«

»Er hat sehr wohl Mumm!«, hatte Celina Leander verteidigt, »er ist nur nicht mehr so unreif wie die Typen bei uns auf der Schule. Obwohl er erst sechzehn ist, ist er schon viel erwachsener.«

In Wirklichkeit hatte sie den Verdacht, dass die schöne, modellmäßige Mirja, die sich angeblich nur für ältere Männer ab zwanzig interessierte, selbst gar nicht so uninteressiert an Leander war. Wahrscheinlich wollte sie ihm mit ihrem Plan imponieren, ihm zeigen, wie viel Mut und Charakter in ihr steckte.

Doch darüber konnte Celina jetzt nicht nachdenken, denn ihr Gastgeber begann plötzlich zu husten und zu würgen.

»Wenn er jetzt kotzt und an seiner Kotze erstickt …« Mirja kaute heftiger an ihren Fingerspitzen.

Celina sprang auf. »Wir müssen ihn in die stabile Seitenlage bringen. Los, steh auf!«

Sie beugte sich zu dem Mann hinunter, dessen schönes blaues Hemd inzwischen völlig verknittert war und halb aus der Hose hing. Sie versuchte, ihn an der Schulter zu packen und auf die Seite zu rollen, doch er war zu schwer und fiel immer wieder zurück.

»Mensch, jetzt hilf mir doch mal!«

»Ich fass den nicht an!«, kreischte Mirja. Hektisch strich sie sich ihre weizenblonde Mähne von einer Seite des Kopfes auf die andere. Manchmal tat sie das mehrmals pro Minute. Celina hatte diese lässige Bewegung immer bewundert, doch jetzt hätte sie Mirja am liebsten durch- und durchgeschüttelt. Verzweifelt sank sie auf die Fersen zurück. »Ich krieg das alleine nicht hin, du dämliche Nudel!«

Mirja rührte sich nicht. »Vielleicht war die Dosis zu hoch«, flüsterte sie. »Oder er wird jetzt wach, dann sollten wir schleunigst abhauen.«

Doch der Typ schien nicht zu sich zu kommen. Er röchelte ein paarmal, dann war er plötzlich erschreckend still.

»Ist er tot?«, flüsterte Mirja.

Mit einem Mal gelang es ihr, aufzustehen. Sie stakste auf unsicheren Beinen, wie ein gerade geborenes Fohlen, zu dem Sessel, auf dem das Jackett ihres Gastgebers lag.

»Was machst du da?«

»Ich suche sein Portemonnaie«, gab Mirja trotzig zurück. »Wenn schon so was Schreckliches passiert, soll es wenigstens einen Sinn ergeben.« Sie zog etliche Geldscheine und mehrere Plastikkarten aus der Brieftasche.

Celina suchte unterdessen in ihrem Rucksack nach ihrem kleinen Kosmetikspiegel. Sie hatte gelesen, dass man mit Hilfe eines Spiegels feststellen konnte, ob jemand noch lebte. Sie musste dem Mann nur den Spiegel vor Mund und Nase halten. Atmete er noch, würde der Spiegel beschlagen.

Während sie sich über den Typ beugte und mit zitternden Händen den Spiegel hielt, schrie Mirja leise auf. »Mein Gott, ist der blöd! Du glaubst es nicht! Ich habe in seinem Geheimfach einen Zettel mit PIN-Nummern gefunden. Mensch! Meinst du, der hatte Alzheimer oder was? Ist das nicht brutal geil? Jetzt kommen wir wirklich an die große Kohle ran!«

»Halt mal die Klappe!« Celina versuchte, sich zu konzentrieren, aber in ihrer Aufregung konnte sie nicht genau sehen, ob der Spiegel beschlug. Am liebsten hätte sie geheult. Was sollten sie jetzt nur tun? John anrufen, den Ex ihrer Mutter? Er war Kriminalkommissar, und zu ihm hatte sie immer noch großes Vertrauen. Und warum meldete sich Leander nicht? In was für eine Situation hatte sie sich da bloß gebracht!

»Ich glaube, er ist tot, Mirja«, flüsterte sie. »Und wir beide haben ihn getötet. Egal, ob er ein notgeiler Fatzke war, wir sind jedenfalls zwei Mörderinnen!«

»Quatsch!«, fauchte Mirja, während sie sich langsam auf Zehenspitzen näherte. »Wir sind keine Mörderinnen. Wir wollten ihn ja gar nicht umbringen!«

Celina hätte beinahe laut aufgestöhnt. Mirja und ihre Logik!

Beide Mädchen beugten sich über ihren reglosen Gastgeber und starrten ihn an. »Er hat die Augen zu«, hauchte Mirja, »er ist nicht tot. Wenn sie tot sind, sind die Augen offen.«

»Außer, wenn sie im Schlaf sterben«, flüsterte Celina. »Und wir haben ihn ja betäubt, das ist wie schlafen. Glaube ich jedenfalls.« Aus irgendeinem Grund wagte sie nicht, laut zu sprechen. »Wir haben ihm wahrscheinlich aus Versehen eine Überdosis gegeben, Mirja, daran kann man schließlich sterben. Hast du Hajo wirklich nach der richtigen Dosis gefragt?«

Mirja blickte betreten zu Boden und schüttelte den Kopf.

»Und was machen wir jetzt?«

Celina blickte hinaus in den winterlichen Garten. Über die bereiften Gräser senkte sich langsam die Dämmerung. Einige Ziersträucher trugen schon ihren Weihnachtsschmuck, Girlanden aus gelben Sternen, die im Dunkeln verheißungsvoll leuchten würden. Mitten auf dem gepflegten Rasen stand ein beleuchteter Weihnachtsmann mit einem ziemlich dummen Gesicht, Plastikkitsch aus der Weihnachtsabteilung. Zum Glück gab es keine Nachbarn. Das neu erbaute Reetdachhaus stand etwas außerhalb von Husum in einer Senke, ein Friesenwall, bewachsen mit einer buschigen Hecke aus Hundsrosen, verhinderte, dass man von außen Einsicht nehmen konnte. Ringsherum war es, bis auf das Krächzen einer Schar von Krähen, totenstill. Eine Elster äugte neugierig zum großen Panoramafenster herein.

Die Mädchen fuhren entsetzt zusammen, als in der Stille plötzlich ein Handy klingelte. Ob Leander zurückrief? Zeitgleich erklang die Türglocke. Der Besucher draußen schien nicht gerade mit Geduld gesegnet zu sein, denn kurz darauf hämmerte er mit den Fäusten an die Tür. Er rief etwas, das die Mädchen nicht verstehen konnten.

Panisch sahen die beiden sich an. »Verdammt! Meinst du, der Kerl hat noch einen Typ zu seiner Party eingeladen?«, stotterte Celina.

»Mach das Handy aus oder geh ran!«, zischte Mirja. »Der Typ da draußen darf das Klingeln nicht hören. Blöd, dass er jetzt weiß, dass der Kerl zu Hause ist. Er sieht ja das Auto vor der Garage stehen!«

Rasch sprang sie hoch und zerrte einen Sessel vor den regungslosen, halb unter dem niedrigen Wohnzimmertisch liegenden Mann, sodass man ihn von draußen nicht sehen konnte.

»Wir müssen uns verstecken«, hauchte Celina mit weißen Lippen und sah wild um sich. »Hier kann man uns sehen, aber im Flur auch. Die Tür ist an den Seiten aus Glas.«

Mirja ließ sich auf den Boden fallen. »Runter!«, zischte sie. »Wir verstecken uns hinter dem Sofa. Vielleicht geht er in den Garten und guckt durchs Fenster. Er darf uns nicht sehen, und die Leiche auch nicht!«

Celina, deren Herzschlag so laut war, dass sie fürchtete, der Besucher vor der Tür müsste ihn hören, schmiegte sich eng an den Teppich. Wollfussel brachten sie beinahe zum Niesen. Tränen der Verzweiflung liefen ihr übers Gesicht. Ihr Rucksack, der aussah wie ein kleines, wolliges weißes Schaf, thronte noch immer, für jeden Neugierigen von außen gut sichtbar, auf dem Sessel.

Karin Jacobs fuhr mit der weichen Bürste durch Iris’ schneeweiße Haare, die sich anfühlten wie Flusen. Dabei betrachtete sie das immer noch schöne Gesicht ihrer Mutter im Spiegel. Vor allem die großen tiefblauen Augen unter den schweren Lidern wussten zu beeindrucken, und ihre Mutter ließ es sich auch in ihrem Alter, mit dreiundsiebzig, nicht nehmen, sie mit dunkelblauem Kajalstift dezent zu betonen.

Auch jetzt griff sie zur Schminke.

»Nicht, Mama, du gehst doch jetzt ins Bett!« Karin versuchte, der Mutter den Stift aus der Hand zu nehmen, aber Iris Fahrenhost hielt ihn krampfhaft fest.

»Mama!«

»Lass sie doch«, sagte ihr Vater, der gerade das Badezimmer betrat. »Wenn es ihr Spaß macht.«

»Aber sie verschmiert das Kissen!«

Frieder Fahrenhost sah Karin aus blassblauen Augen an. »Und wen interessiert das, mien Deern?«

»Geh jetzt«, sagte die Mutter zur Tochter und griff nach dem kleinen alten Teddybären, der auf der Ablage über dem Waschbecken saß. »Ich muss nur noch aufs Klo. Das macht jetzt alles Frieder.«

Mit einem zweifelnden Blick auf ihren Vater verließ Karin das Bad. Er war zu alt, um ihre Mutter zu pflegen, und es wurde zu viel für ihn. Außerdem hatte er keine Ahnung von Altenpflege. Sie hoffte, in der Zeit, in der sie über Weihnachten zu Besuch war, ihre Eltern doch noch überzeugen zu können, in ein Seniorenheim zu ziehen.

Als Karin ihr altes Kinderzimmer betrat, das sie zurzeit mit ihrer dreizehnjährigen Nichte teilen musste, die auf dem Bett saß und mit dem Handy spielte, hörte sie plötzlich einen Schrei. Sie eilte ins Badezimmer, wo ihr schmächtiger Vater gerade versuchte, Iris vor einem Sturz zu bewahren. Offenbar war sie von der Toilette abgerutscht und hing nun halb in den Armen ihres Mannes, der sie nur mit Mühe halten konnte. Auf dem Fliesenboden breitete sich eine immer größer werdende Pfütze aus.

»Sue!«, schrie Karin ins Erdgeschoss hinunter, während sie ihrem Vater zu Hilfe kam und sie mit vereinten Kräften versuchten, Iris auf die Klobrille zu hieven. Obwohl ihre Mutter zierlich war, mit schmalen, zarten Knochen unter einer Haut ohne Fettreserven, war sie doch unerwartet schwer. Beide, Vater und Tochter, keuchten, als Iris endlich sicher auf der Toilette saß.

Sue erschien in der Tür. »Was ist los? Warum brüllst du so durch die Gegend, Schwesterherz?«

»Du bist mal wieder zu spät, wie immer, wenn man dich braucht. Hör wenigstens auf, im Haus zu rauchen! Mama verträgt das nicht, geht das nicht in deinen Schädel rein?«

Sue lächelte. »Liebenswürdig wie immer, mein großes Schwesterlein. Ich hatte mir gerade eine Zigarette angezündet, als ich dein zartes Stimmchen vernahm, da habe ich sie eben mitgenommen. Was ist hier überhaupt los?«

Karin strich sich ärgerlich eine kupferfarbene Locke aus der Stirn. Sie wollte gerade eine scharfe Antwort geben, als ihre Mutter ihr zuvorkam. »Susilein!«, sagte sie lächelnd. »Wie schön, dass du auch da bist. Bist du den weiten Weg aus Amerika gekommen, um uns an Weihnachten zu besuchen? Und hast du auch unser Enkelchen mitgebracht? Wie heißt die Kleine doch noch gleich, Lina oder Iris oder …?«

»Vivian, Mama. Aber sie nennt sich Vivi und ist dreizehn Jahre alt. Und wir sind schon seit fünf Tagen hier.«

Sue hielt sich krampfhaft von der Pfütze fern, in der die nackten Füße ihrer Mutter kleine Kreise zogen.

»Geh um Himmels willen mit deiner Kippe wieder nach unten«, fuhr Karin sie an.

Iris lächelte. »Ich wusste doch, dass es was mit ›i‹ war. Ist dein Mann auch hier bei uns, Susilein? Lernen wir ihn endlich mal kennen?«

»Mama! Wir sind seit einer Ewigkeit geschieden!«

Karin wischte sich den Schweiß aus der Stirn. »Geh einfach nach unten oder in dein Zimmer oder sonst wohin. Merkst du nicht, dass du störst? Wenn du uns schon nicht helfen willst.«

»Wir kriegen das schon hin, Suse«, meinte Frieder begütigend, der gerade mit einem Eimer zurückkam und seiner jüngeren Tochter den Rücken tätschelte. »Kannst du mal die Beine hochheben, Liebes?«, wandte er sich an seine Frau.

Sue verschwand, und Karin nahm ihrem Vater den Eimer aus der Hand. »Halt du Mama nur die Füße und das Nachthemd hoch, Papa, den Rest mache ich.«

Eine halbe Stunde später lag Iris endlich im Bett. Nachdem Karin das Kissen aufgeschüttelt, die Wärmflasche im Bett deponiert und die Bettdecke um die frisch gewaschenen Füße ihrer Mutter festgesteckt hatte, wollte sie die Nachttischlampe ausmachen, aber ihre Mutter hielt sie am Arm fest. »Setz dich noch ein bisschen zu mir her, Kind, wir hatten heute so wenig Gelegenheit zu reden. Ich sehe doch, dass du dir Sorgen machst. Geht es um Celina? Hat sie Schwierigkeiten in der Schule?«

Karin setzte sich auf den Bettrand. »Nein, Celina geht es gut. Sie ist doch jetzt in diesem Internat bei Husum, Mama, da …«

»Das weiß ich, Kind. Ich vergesse zwar vieles, aber manche Dinge behalte ich auch ganz unerwartet.« Iris lächelte schmerzlich. »Wahrscheinlich die, die mir wichtig sind. Wenn es nicht um Celina geht, dann vielleicht um John? Siehst du ihn denn gar nicht mehr?«

»Doch.« Karin schluckte. Sie war müde, und sie hatte keine Lust, sich jetzt noch mit ihrer Mutter über ihre privaten Angelegenheiten zu unterhalten. Schon gar nicht über die eine, die sie am meisten bewegte und wegen der sie hergekommen war. Darüber musste sie zuerst mit ihrem Vater sprechen. Und mit Jutta Godewies. Beide sollten ihr helfen, ihre Mutter zu überzeugen, in ein Pflegeheim zu gehen. Aber Karin wusste, das würde schwierig werden, denn ihre Mutter war stur. Ein Pflegeheim kam für sie nicht in Frage. Und mit ihr jetzt darüber zu reden, ohne ein paar Fürsprecher an ihrer Seite zu haben, hieße, ihre Mutter aufzuregen, dann würden sie beide heute Nacht kein Auge mehr zu tun. Deshalb strich sie ihr nur beruhigend über die Hand.

»Mama, du bist müde, und ich bin es auch. Wir wollen jetzt schlafen. Morgen beim Frühstück können wir dann ganz gemütlich zusammen klönen, meinst du nicht?«

»Ich bin kein guter Gesprächspartner mehr, Liebes, das weiß ich«, sagte Iris mit klarer Stimme. »Aber schreib mich noch nicht ganz ab. Ich habe auch gute Momente, weißt du.« Sie griff nach dem alten Plüschbären, dessen Fell stellenweise gar nicht mehr vorhanden war, und drehte sich mühsam auf die Seite. Die Füße des Bären steckte sie sorgsam unters Kopfkissen.

Warum, fragte sich Karin ärgerlich, als sie die Zimmertüre hinter sich schloss, macht sie mir immer ein schlechtes Gewissen. Das kann sie wirklich gut. Sie rief ihrem Vater, der noch im Bad war, einen Gute-Nacht-Gruß zu, dann ging sie hinunter in die Küche, um ihre angespannten Nerven mit einem Nachttrunk zu beruhigen. Whisky vielleicht, oder sollte sie sich einen Grog machen?

Kapitel 3

»Lauf schneller!«

Celina fühlte eine feste Hand im Rücken, die sie schubste, sodass sie um ein Haar über eine Wurzel gefallen wäre. Mirjas Stimme hinter ihr zitterte vor Panik. Der unbekannte Besucher war, nachdem er vergeblich geklopft und geklingelt hatte, ums Haus herumgegangen, wahrscheinlich, um durch das gardinenlose Panoramafenster ins Zimmer zu spähen. In diesem Augenblick war Mirja plötzlich aufgesprungen und zur Haustür gerannt. Da Celina auf keinen Fall allein zurückbleiben wollte, hatte sie sich ihren Rucksack geschnappt, um ihrer Freundin zu folgen, die wie von Sinnen die Haustüre aufriss, über die Einfahrt lief, sich durch die Sträucher auf der anderen Seite zwängte und schließlich auf eine Pferdekoppel stolperte. Hier würde sie in der Dunkelheit niemand verfolgen können. Nach einigen Metern blieb sie keuchend stehen und zog ihre hochhackigen Schuhe aus.

»Guck mal, dahinten«, sie beugte sich wie eine alte Frau nach vorn, stützte die Hände in die Seiten und ließ die Zunge heraushängen, »da ist eine Straße, da fahren Autos. Und es ist nicht die Straße, die hierherführt. Ruf Leander an, er soll uns abholen. Bis er kommt, verstecken wir uns im Gebüsch. Ich kann einfach nicht mehr!«

Diesmal erreichte Celina ihren Freund, und eine Viertelstunde später war er da. Er hatte sich das Auto seines älteren Bruders ausgeliehen. »Was macht ihr denn für einen Scheiß?«, begrüßte er sie.

Während Mirja auf die Rückbank kroch, ihre kalten Füße knetete und erzählte, was passiert war, kuschelte sich Celina in Leanders Arme. Sie fand es beruhigend, das Kitzeln seiner Locken an ihrer Stirn zu fühlen, seinen warmen Atem, seine Arme, die sanft ihren Nacken massierten. Und sie war ihm aufrichtig dankbar dafür, dass er ihnen keine großen Vorwürfe machte oder mit »Ich hab’s euch ja gleich gesagt!« auf die Nerven ging.

»Ob die Polizei schon da ist?«, fragte Mirja ängstlich.

Leander schüttelte den Kopf. »Glaube ich nicht. Da drüben ist alles dunkel und still, kein Mensch zu sehen.«

»Oh Gott, der ist bestimmt tot«, jammerte Celina.

»Vielleicht war der Kerl an der Tür ein Einbrecher, der sehen wollte, ob das Haus leer ist«, sagte Mirja hoffnungsvoll. »Dann werden sie ihm die Sache anhängen, und wir sind aus dem Schneider!«

Celina tauschte mit Leander einen genervten Blick. Der Junge fuhr an den Straßenrand und zückte sein Handy. »Wir sollten die 112 anrufen. Der Kerl braucht Hilfe, und ihr wollt euch doch später keine Vorwürfe machen. Vielleicht kann man ihn ja noch retten.«

»Aber nicht mit dem Handy!«, rief Mirja. »Damit können wir doch geortet werden!«

»Ich weiß, wo ein Telefonhäuschen ist«, sagte Celina. »Fahren wir dahin.«

Nachdem der anonyme Anruf erledigt war, kam die Frage auf, was sie nun machen und wohin sie überhaupt fahren sollten.

»Auf keinen Fall gehe ich zurück ins Internat«, sagte Mirja energisch. »Wir sollten erst mal abwarten, was passiert und ob der Kerl, wenn er noch am Leben ist, uns verrät. Er weiß ja leider, in welcher Schule wir sind.«

Celina, die fieberhaft nachdachte, hatte eine Idee. »Leander, kannst du uns nach Holnis fahren? Zu meinen Großeltern? Die erlauben uns bestimmt, ein paar Tage bei ihnen zu bleiben. Am Montag könnten wir dann Hajo anrufen, der wird uns sagen, ob die Polizei in der Schule war und nach uns gefragt hat. Und wenn nicht, könnte meine Oma Mirja und mir eine Entschuldigung schreiben, dass wir übers Wochenende krank waren.«

»Und wenn dabei rauskommt, dass ihr gesucht werdet?«

»Dann müssen wir schleunigst einen Anwalt finden«, sagte Mirja auf der Rückbank mit zitternden Lippen.

»Oder wir fragen John«, sagte Celina leise, »er ist der Exfreund meiner Mutter.«

»Ist der nicht bei der Polizei?«, fragte Leander.

»Ja, aber er hält zu mir.« Komischerweise, obwohl John ein leitender Polizeibeamter war, spürte Celina auf einmal so etwas wie Zuversicht. John würde sie nicht im Stich lassen, egal welche Dummheiten sie auch machte. Sie vertraute ihm; er war auf ihrer Seite wie der berühmte Fels in der Brandung. Und er würde sie auch gegen ihre Mutter in Schutz nehmen. Ewig schade, dass die beiden nicht mehr zusammen waren.

Plötzlich fiel Mirja etwas ein. »Celina, hast du nicht erzählt, dass deine Tante und deine Cousine aus Amerika bei deinen Großeltern zu Besuch sind?«

Verdammt, das hatte sie vergessen! Aber nach allem, was sie wusste, hatte ihre Tante in ihrer Jugend selbst so einiges angestellt; ihre Mutter hatte ihr ein paar tolle Geschichten erzählt, daher konnte sich Celina nicht vorstellen, dass Tante Suse der Typ war, der petzen würde. Zumal sie ja gar nicht erfahren müsste, was tatsächlich geschehen war.

Unten roch es durchdringend nach Zigarettenrauch. Karin riss die Tür zum Wohnzimmer auf. »Mensch, Suse! Warum kannst du nicht ein Mal Rücksicht auf andere nehmen, nicht mal auf Mutter?«

Ihre Schwester drückte die Zigarette hastig aus. »Draußen ist es zu kalt zum Rauchen. Und nenn mich Sue, verdammt! Ich habe es euch schon ein paarmal gesagt, aber ich könnte genauso gut mit der Wand reden.«

»Vielleicht liegt das daran, dass du dich hier seit acht Jahren nicht mehr hast blicken lassen. Warum bist du eigentlich gekommen? Irgendwie weiß ich das immer noch nicht.« Karin stach mit dem Finger in Richtung ihrer Schwester. »Wahrscheinlich, weil du was von Mama und Papa willst. Und was wird das wohl sein? Money, money, money, was denn sonst. Habe ich nicht recht?«

Sie ging in die Küche, und Sue folgte ihr. Der altmodische Raum war in einem tadellosen Zustand, weil Karin nach dem Abendessen zusammen mit ihrem Vater lange gespült und aufgeräumt hatte. Eine Spülmaschine gab es in der Küche ihrer Eltern nicht. Sue hatte währenddessen auf ihrem Smartphone im Internet gesurft, auf der Suche nach was auch immer. Soweit Karin wusste, war ihre Schwester zeit ihres Lebens auf der Suche.

»Mama und Papa haben dich immer bevorzugt«, sagte Sue resigniert, setzte sich, zog die Schuhe aus und legte die Beine mit den Hüttenschuhen, die sie über ihre Leggins gezogen hatte, auf den Küchentisch. »Du warst diejenige, die immer gute Noten nach Hause brachte, die eine Ausbildung gemacht, gearbeitet und geheiratet hat – okay, du bist geschieden, ein kleiner Fleck auf deiner weißen Weste, aber so what … Im Großen und Ganzen bist du eine vorzeigbare Tochter. Ich hingegen …«

Karin hatte die Flasche Grog aus dem Supermarkt gefunden und den Inhalt in einen Topf geschüttet, den sie nun auf dem Herd erwärmte.

Sie drehte sich zu ihrer Schwester um. »Hör auf mit diesem Unsinn! Du weißt selbst, dass das nicht stimmt. Außerdem ist es unfair unseren Eltern gegenüber. Solche konservativen Spießer sind sie nicht und waren sie nie. Sie mochten dich mindestens genauso gern wie mich. Sie waren nur furchtbar enttäuscht, dass du die Schule ein halbes Jahr vor dem Abi abgebrochen hast, um als Au-pair nach Amerika zu gehen, und außerdem noch hinter ihrem Rücken. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen!«

Ohne auf Sues Antwort zu warten, ging sie ins Wohnzimmer und riss die Fenster auf, um die verräucherte Luft rauszulassen. Als sie zurückkam, brodelte es im Topf, und sie zog ihn eilends von der Flamme. »Kannst du noch nicht mal auf den Topf aufpassen? Oder Gläser aus dem Schrank holen? Was ist eigentlich los mit dir?«

Sie knallte zwei feuerfeste Teegläser auf den Tisch und schenkte den Grog ein.

Sue fing an zu heulen.

Karin seufzte. »Muss das jetzt unbedingt sein?« Sie betrachtete ihre Schwester ohne jede Nachsicht. Seit gestern, seit sie aus Jardelund nach Holnis gekommen war, um das Weihnachtsfest für ihre Eltern vorzubereiten, fragte sie sich, was Suse und ihre Tochter nach acht Jahren plötzlich hierhergeführt hatte. Elternliebe ganz bestimmt nicht.

Ihre Schwester, mit sechsunddreißig Jahren drei Jahre jünger als Karin, wirkte ziemlich abgerissen, um nicht zu sagen ungepflegt. Das blondierte Haar war strohig, der dunkle Ansatz bereits drei Zentimeter nachgewachsen. Sie lief schlampig herum, meist in Leggins und langen, zipfeligen Pullovern, und sie rauchte wie ein Schlot. Sie hatte sich angewöhnt, an den Lippen herumzuzupfen und Haut abzuziehen, bis sie bluteten. Doch ihre Schönheit – ein klassischer Gesichtsschnitt, strahlend blaue Augen, ein breiter, ausdrucksvoller Mund – war noch nicht ganz verblasst, wenn auch ramponiert. Karin wusste, dass ihre Eltern sehr stolz auf ihre beiden hübschen Mädchen gewesen waren: Karin und Susanne. Die eine mit bronzefarbenen Locken, braunen Augen und kleinen frechen Sommersprossen auf der Nase – John hatte sie mal liebevoll gezählt und war auf einundzwanzig gekommen, doch das war lange her –, die andere weizenblond und mit den Maßen eines schwedischen Models.

Und was war jetzt davon übriggeblieben, von ihren Träumen, ihren Visionen, von ihren stolzen Zukunftsplänen?

Sie selbst war geschieden, auch die zweite Beziehung mit John Benthien hatte nicht gehalten. Immerhin ging ihre Tochter auf ein gutes Internat, und ihr Job als Physiotherapeutin in einem 5-Sterne-Hotel auf Sylt brachte ihr zusammen mit den Unterhaltszahlungen von Celinas Vater genug ein, um davon gut leben zu können.

Anders ihre Schwester. Sie hatte mit achtzehn Jahren, während ihrer Au-pair-Zeit, einen jungen Burschen, der hauptsächlich Rodeos ritt, geheiratet, war drei Jahre später wieder geschieden, hatte ein uneheliches Kind von einem Gelegenheitsrocker bekommen, der gerade auf Tour gewesen war, und sich mit unterschiedlichsten Jobs durchgeschlagen. Soweit Karin wusste, hatte Sue sich kürzlich selbstständig gemacht. Womit genau, das hatte Karin noch nicht herausgefunden. Aber was Gescheites konnte es kaum sein, sonst hätte sich ihre Schwester keine so lange Auszeit nehmen können.

Sue wischte sich die Tränen ab und nippte an ihrem Glas. »Tut mir leid, ich muss jetzt dringend eine rauchen.« Mit zitternden Fingern angelte sie sich eine Zigarette aus der Packung.

»Dann zieh dir was an, wir gehen nach draußen auf die Loggia.«

Sue stöhnte auf, als sie das benachbarte Wohnzimmer durchquerten, das inzwischen ziemlich ausgekühlt war. »Bist du verrückt? Ich muss hier gleich schlafen. Es ist eiskalt hier drin!« Sie knallte die Fenster zu. Dann zog sie sich ihren Mantel über und öffnete die Tür zur Loggia, einem zum Garten hin offenen, ummauerten Anbau. Fünf Stufen an seiner Schmalseite führten in den Garten hinunter. Sue setzte sich auf die Bank gegenüber der Treppe und stellte ihr Glas auf die steinerne Brüstung. Karin setzte sich neben sie, während Sue gierig an ihrer Zigarette zog.

»Mein Leben ist ein einziges Chaos«, fing Sue schließlich an. »Irgendwo muss es ein Gesetz geben, das besagt, Sue Chapman darf in diesem Leben nicht glücklich werden. Denn das wäre gegen die Regeln, die irgendwer«, sie nickte in Richtung des dunklen, sternenlosen Himmels, »aufgestellt hat.«

»Warum schiebst du nur immer alles auf höhere Mächte?«

»Aber ich tu doch, was ich kann! Im Motel meines Freundes in Bakersfield habe ich zuletzt vierzehn, fünfzehn Stunden am Tag geschuftet«, zählte Sue auf. »Trotzdem hat er mich irgendwann rausgeschmissen, weil er eine andere hatte. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich sehe halbwegs gut aus und bin nicht ganz dumm. Warum finde ich denn nie einen einigermaßen anständigen Kerl, der es mit mir aushält? Warum nicht? Anderen gelingt das doch auch.«

Mir nicht, dachte Karin und wünschte sich auf einmal, sie würde rauchen. Der Grog schmeckte bitter und gleichzeitig süß, klebrig und künstlich. Sie schüttelte sich. »Nun sag bloß nicht, du bist hergekommen, weil du Heimweh hattest!«

Sue zögerte. »Doch, das auch. Vor allem aber wollte ich sehen, wie es Mama geht. Sie hat ziemlich abgebaut in letzter Zeit, findest du nicht? Ich war ganz erschrocken, als ich sie sah. Am Telefon merkt man es nicht so. Ich wollte, Mama und Papa würden sich eine Hilfe ins Haus holen.«

»Sie brauchen keine Hilfe, sie haben doch Jutta. Sie kommt mindestens zweimal am Tag, um nach Mama zu sehen.«

»Jutta ist eine Freundin und Nachbarin. Mama sollte aber jemanden haben, der das professionell macht. Eine Polin oder Thailänderin. Hier im Haus ist genug Platz. Die könnten dann auch gleich hier wohnen. Schwarz, meine ich. Dafür reicht Papas Rente doch wohl.«

Wenn das mal nicht typisch war für Sue! Karin nahm einen Schluck und schüttelte sich innerlich. »Jutta Godewies war früher Krankenschwester, schon vergessen? Nein, ich möchte, dass Mama und Papa in ein Heim gehen. Ich wäre beruhigt, wenn ich sie dort gut aufgehoben wüsste.«

»Ist so ein Heim nicht schrecklich teuer?«

Karin zuckte mit den Schultern. »Das kommt drauf an. Man könnte das Haus verkaufen.« Im selben Moment, als sie es aussprach, wurde ihr klar, dass sie dieses Haus niemals verkaufen würde. Dass sie es behalten wollte, als eine Art Zuflucht, als Hort ihrer Erinnerungen. Und vielleicht auch als Wohnsitz für später, wenn sie einmal nicht mehr arbeiten würde.

»Weißt du eigentlich, ob auf dem Haus eine Hypothek liegt?«

Karin blickte ihre Schwester scharf an. »Dir geht’s wirklich immer nur ums Geld, oder? Wäre ja auch seltsam, wenn es anders wäre. Bist du deshalb gekommen? Aber ob das Haus verkauft wird, hast nicht du zu entscheiden, Suse. Und wenn doch, würde das Geld für unsere Eltern angelegt werden. Ich habe vor, Mamas amtliche Betreuung zu übernehmen. Papa ist damit einverstanden. Er …«

»Was meinst du mit Betreuung? Heißt das, du willst sie entmündigen lassen?«

»Unsinn! Eine Entmündigung gibt es schon lange nicht mehr. Ich werde Mutters gesetzliche Vertreterin sein. Nach Weihnachten gehe ich zum Vormundschaftsgericht und beantrage die Betreuung. Mutter übersieht oft die Konsequenzen ihres Handelns nicht.«

»Verstehe ich das richtig, als Betreuerin übernimmst du ihre Geschäftsinteressen? Du bestimmst dann, ob das Haus verkauft wird oder nicht, ob Mutter ins Heim kommt oder nicht?«

Karin nickte. »Suse, sie ist nicht in der Lage, solche Entscheidungen alleine zu treffen. Und Vater kann man diese Verantwortung nicht aufbürden.«

»Und sind auch alle betroffenen Parteien damit einverstanden?« Der Sarkasmus war nicht zu überhören.

»Wir reden noch darüber.«

Sue drückte ihre Zigarette auf der Balustrade so heftig aus, als wollte sie ein Insekt töten. »Das sieht dir ähnlich«, sagte sie leise. »Immer musst du alles an dich reißen, dich aufspielen, über andere bestimmen, die Fäden ziehen. Aber ich sage dir eins: Du wirst mit mir rechnen müssen! Ich bin ebenfalls Mamas Tochter! Und ich habe die Absicht, bei diesen Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden.«

Karin lachte spöttisch. »Du bist eine sehr seltene Besucherin aus den USA und hast dich schon in der Vergangenheit einen Dreck um unsere Eltern gekümmert! Was glaubst du, was …«

Sie unterbrach sich, weil es geklingelt hatte. Wer um Himmels willen würde denn so spät noch einen Besuch in dieser abgelegenen Gegend machen?

Sie stand so schnell auf, dass sie beinahe ihren inzwischen kalt gewordenen Grog umwarf. Ein Blick durch den Türspion ließ sie hastig die Türe aufreißen. »Celina! Was tust du hier? Warum bist du nicht im Internat? Was ist los? Und wer sind die anderen beiden?«

Karin entging nicht das Entsetzen im Gesicht ihrer Tochter, als sie sie erblickte.

Eine ganze Weile schon fuhr er ziellos durch die Nacht. Zu dumm, dass er das Haus nicht weiter nutzen konnte. Es war ideal gewesen für sein Vorhaben, leer, abgelegen, niemand hatte etwas beobachten können, niemand irgendwelche Schreie gehört. Aber nun wollten die Eltern seines Kumpels die Kate zu einem Ferienhaus umbauen, und sie hatten das Haus schnellstens räumen müssen, die Sachen zusammengepackt, den Bock auseinandergenommen, die Schrift an der Wand überstrichen. Marios Eltern durften auf keinen Fall wissen oder auch nur ahnen, wozu es benutzt worden war.

Doch was sollte er nun tun? Es hatte alles so verheißungsvoll begonnen. Die Kleine war sehr neugierig und aufgeschlossen gewesen, zu jedem Experiment bereit, da sie ihn ja wirklich liebte. War es richtig gewesen, langsam anzufangen, sie nicht gleich auf den Bock zu setzen? Und was wäre geschehen, wenn er es getan hätte? Er hatte niemals über diesen Punkt hinaus gedacht … was mit Sicherheit ein Fehler war.

Er fuhr durch die frostklare Nacht, über leere Straßen, an bereiften Feldern vorbei. Er liebte es, nachts zu fahren. Man musste weniger aufpassen als am Tag, die Gefahr, dass ihn eine Polizeistreife anhielt und entdeckte, dass er keinen Führerschein besaß, war geringer, außerdem konnte er besser denken, war weniger abgelenkt. Er hatte das Gefühl, seine Gedanken klärten sich nachts und führten eher zu Ergebnissen, während tagsüber eine graue, trübe Suppe durch seine Hirnwindungen schwappte, ein zäher Brei, der ihn am Denken hinderte, der ihn müde machte und verwirrte. Erst in der Nacht lebte er auf.

Irgendwann wurde ihm bewusst, dass er nach Westen fuhr, und schlagartig erkannte er, was sein Unbewusstes mit ihm vorhatte; wohin es ihn führen wollte. Er fing an zu lachen. Unglaublich, was die menschliche Psyche mit einem so alles anstellte. Da hatte der alte Psychofritze also doch recht. Eigentlich ganz amüsant, die Stunden mit ihm. Er musste nur höllisch aufpassen, dass er nicht zu viel verriet. Vielleicht sollte er ihm das nächste Mal von Isabela erzählen. Fast jede Nacht sah er sie vor sich, ihr verführerisches Lächeln, ihre weiß blitzenden Zähne, als sie sich unter den Rock griff und irgendwelche Sachen dort machte, die er sich kaum vorzustellen vermochte … bevor sie seine kleine Hand fasste und an die begehrte Stelle führte, die sich fast so anfühlte wie Wackelpudding, nur viel heißer. Wieder musste er lachen. Diese Szene würde dem alten Bock gefallen. Er würde ihm Isabelas Geschichte in kleinen Häppchen erzählen, jedes Mal mit einer Steigerung. So würde wenigstens auch er seinen Spaß dran haben.

Er überlegte, ob er die Kleine anrufen sollte. Inzwischen würde sie wohl im Bett liegen, sorgfältig bewacht von ihrer strengen Mutter. Er musste grinsen. Was die alles nicht wusste über ihre Tochter, würde Bücher füllen. Er entschloss sich, der Kleinen eine SMS zu schicken und einen auf geheimnisvoll zu machen. Romantische Mädchen standen auf so was, das immerhin wusste er. »Morgen um drei, warte auf dich zwei Häuser weiter. Große Überraschung!«

Kapitel 4

John Benthiens Handy meldete sich jubelnd mit Leonard Cohens »Hallelujah«. Er war so versunken in den Augenblick, dass er den Klingelton zwar registrierte, aber nicht auf sich bezog. Doch dann fuhr er plötzlich zusammen, als wäre der Blitz in ihn gefahren. War seinem Vater etwas passiert? Es war immerhin mitten in der Nacht, ein Uhr durch, eine etwas sonderbare Zeit für einen Anruf.

Seine Begleiterin lächelte ihn an. »Wer begehrt dich denn noch so spät?«

John war die Nummer unbekannt. Mit einem unbehaglichen Gefühl meldete er sich, doch dann stieg Ärger wie eine heiße Welle in ihm hoch. Es war Karin, seine Ex. Würde er denn nie Ruhe vor ihr haben, noch nicht mal mitten in der Nacht? Offenbar rief sie von ihren Eltern aus an. Er formulierte lautlos den Namen »Karin«, und Lilly nahm einen Schluck aus ihrem Weinglas.

Sie sah sich in dem dämmrigen, aber gemütlichen, auf »Spelunke« getrimmten Weinlokal um. Im Hintergrund wurden drei Seemänner mit steigendem Alkoholpegel immer lustiger. Nicht weit entfernt von ihnen saß ein älteres Paar, das seit gut einer Stunde kein Wort mehr miteinander gesprochen hatte, sondern nur stumm in seine Weingläser starrte. Das junge Pärchen am Nachbartisch sprach ebenfalls kein Wort, aber aus einem anderen Grund. Sie schienen frisch verliebt und starrten sich nur sprachlos an, die Hände verschränkt, unfähig, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Eine ausgelassene Gruppe an einem langen Tisch an der Wand schien feuchtfröhlich eine Weihnachtsfeier ausklingen zu lassen.

Lilly überlegte, ob sie taktvollerweise aufs Klo gehen sollte, ließ es dann aber sein. Da sie schon seit einigen Jahren mit John Benthien zusammenarbeitete, wussten sie beide so viel vom Privatleben des anderen, dass sie das überflüssig fand. Sie hoffte nur, dass dieser Anruf von Johns anspruchsvoller Ex ihnen nicht den Abend verdarb. John, den sie als einen komplizierten, aber auch sensiblen Menschen kennengelernt hatte, schien an diesem Abend in bester Stimmung zu sein. Offenbar hatte es ihn gefreut, dass es endlich mal geklappt hatte mit einem stimmungsvollen Essen zu zweit. Lilly fragte sich, was er damit bezweckte. Bei jedem anderen Mann wäre es ihr klar gewesen, aber bei John? Sollte er tatsächlich endlich zu dem Schluss gekommen sein, dass eine Beziehung zwischen Kollegen vielleicht nicht wünschenswert, aber doch nicht völlig unmöglich war? Sie hatte kaum noch darauf gehofft.

Verstohlen betrachtete sie ihn. Der dramatische Fall im November hatte ihn, wie alle im Team, sehr mitgenommen. Er hatte Schatten um die Augen und ein paar Fältchen mehr in den Augenwinkeln bekommen, was seinem Lächeln allerdings einen besonderen Charme verlieh, wie ihr schien. Sein braunes Haar, in das er beim Nachdenken gern seine Hand versenkte, um es zu striegeln wie das Fell eines Irish Setters, zeigte die eine oder andere graue Strähne. Heute Abend allerdings schien er wie frisch belebt; das stilvolle Essen und danach der Besuch des Weinlokals, vielleicht auch die Erwartung einer gemeinsamen Zukunft mit ihr, ließen ihn aufblühen und wie von innen leuchten. Und Lilly hoffte sehr, dass das erst der Anfang einer Beziehung sein würde.

John hörte sich schweigend an, was Karin zu sagen hatte, wurde aus ihrem aufgeregten Gestammel und ihren Andeutungen aber nicht recht klug. Er begriff nur, dass Celina offenbar irgendetwas angestellt hatte und dass Karin ganz selbstverständlich wieder auf seine Hilfe zählte.

Benthien unterdrückte ein Stöhnen. Als Karin mit ihrem Lamento wieder von vorne beginnen wollte, unterbrach er sie und sagte kurz angebunden: »Ich komme morgen vorbei«, dann steckte er das Handy wieder ein.

Seine und Lillys Augen trafen sich.

»Sie gibt einfach nicht auf«, konstatierte Lilly.

»Diesmal geht’s um Celina, sie scheint irgendwie in der Klemme zu stecken«, sagte John mit einem Seufzer. »Ich muss wohl oder übel morgen nach Holnis fahren. Karin ist dort über Weihnachten bei ihren Eltern zu Besuch und im Moment, so scheint es, ziemlich hysterisch.« Er strich kurz über Lillys Hand. »Mit unserem Ausflug wird es dann wohl nichts werden. Tut mir leid.«

So ist es fast immer in unserem Beruf, dachte John resigniert. Man machte Pläne, die sich unvermutet in Schall und Rauch auflösten. Gerade jetzt, wo sein Verhältnis zu Lilly offensichtlich Fortschritte machte. Nachdem er sich im Frühjahr von der besitzergreifenden Karin getrennt hatte, hatte er lange keine Lust auf eine neue Beziehung gehabt, obwohl ihm, in unbewussten Augenblicken, Lillys warmes Lächeln und ihre bernsteinfarbenen Augen mit den kleinen Sprenkeln nicht wenig beschäftigt hatten. Aber Lilly Velasco war eine Kollegin. Eine Beziehung zwischen Kollegen konnte problematisch sein, besonders, wenn man im selben Dezernat zusammenarbeitete. Deshalb hatte Benthien sich zusammengerissen und sich einzureden versucht, dass er Lilly nur einfach gerne mochte … als kompetente Kollegin. Doch nun schien es so, als ob ihm Juri Rabanus, dessen Frau vor drei Jahren einen tödlichen Unfall erlitten hatte und der allmählich aus seinem tiefen Tal der Tränen wieder auftauchte, dazwischenfunken könnte. Ihm war klar geworden, dass er auf gar keinen Fall dabei zusehen wollte, wie die beiden einander näherkamen. Dass er etwas unternehmen musste und nicht noch länger »herumtrielen« durfte, wie sein Vater sich auszudrücken pflegte. »Wenn du noch lange herumduselst, Junge, und nicht zu Potte kommst«, hatte Ben moniert, »dann musst du dich nicht wundern, wenn Lilly irgendwann die Geduld verliert. Du bist jetzt vierzig durch, da hast du keine Zeit mehr zu verlieren.«

John fand zwar, dass sich sein Vater, mit dem er zurzeit zusammenwohnte, manchmal viel zu ungeniert in sein Leben einmischte. Dennoch konnte er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er diesmal recht hatte. Er fand es allerdings schwierig, die freundschaftlich-kollegiale Beziehung, die er mit Lilly pflegte, in eine Liebesbeziehung umzuwandeln. War Lilly überhaupt bereit dafür? Hatte er in ihr Verhalten zu viel hineininterpretiert, mochte sie ihn vielleicht doch nur als Freund, als netten Kollegen? War er dabei, sich lächerlich zu machen?

»Wenn du gar nichts machst, kannst du zwar nichts falsch machen, aber dadurch kommst du auch keinen Pups weiter!«, lautete eine von Bens Weisheiten. In den letzten Wochen war er John mit seinen Ratschlägen, die er gern tröpfchenweise verteilte – am liebsten morgens beim Frühstück, wenn John noch nicht ganz wach war –, schwer auf die Nerven gefallen. »Lilly mag dich, das weiß ich genau, denn ich habe keine Tomaten auf den Augen oder Grütze im Hirn wie ein gewisser Jemand. Was meinst du, soll ich sie einfach mal anrufen und zum Adventstee einladen? Wenn ich mit dabei bin, sieht das alles doch ganz harmlos aus. Sie kennt mich ja schließlich.«

John war nicht weit davon entfernt, an die Decke zu springen, als er plötzlich merkte, wie absurd das alles war. Sein Vater als Anstandswauwau beim Adventstee, das fehlte ihm gerade noch. Als ob er ein pubertierender Jüngling wäre! John wischte den Vorschlag dankend beiseite. Aber ihm war nun klar, dass er etwas unternehmen musste, und zwar schnell, sonst würde ihm sein achtundsiebzigjähriger, ungeduldiger Vater doch noch dazwischenfunken, und das konnte einfach nur peinlich werden.

Also hatte er sich ein Herz gefasst und Lilly am Samstagabend zu einem Candlelight-Dinner in ein gepflegtes Restaurant eingeladen, damit sie seine Absicht auch nur ja nicht missverstehen konnte. Anschließend im Weinlokal hatten sie zwei Flaschen Wein geleert und gar nicht mehr aufgehört zu reden, als sei plötzlich ein Damm gebrochen. Über ihre Kindheit, über Lillys Vater, einen pensionierten Tierarzt, der allein in dem Haus in der Lüneburger Heide lebte, in dem sie aufgewachsen war, über Benthiens frühe Ehe, die nach nur drei Jahren gescheitert war, über Lillys letzte Beziehung zu einem engagierten Fotografen, der seine Beziehung den Reportagen an den Kriegsschauplätzen dieser Welt geopfert hatte. Über Lillys Verhältnis zu Juri Rabanus, das, wie sie John erklärte, kein Verhältnis war, sondern einfach nur Sympathie und, lange Zeit, Mitgefühl.

»Es gab mal eine Zeit, da war ich ein bisschen verliebt in ihn«, gab sie zu und drehte ihr Weinglas hin und her, »aber das ist lange her, damals war er noch verheiratet. Und, ehrlich gesagt, dich mochte ich auch sehr, aber du warst mein Chef, und du kannst manchmal ziemlich unnahbar sein, John.« Sie lächelte verschmitzt. »Was nicht unattraktiv ist. Aber ich konnte dich nicht so richtig einschätzen und wusste nie so recht, woran ich mit dir war.«

John sah ihr in die Augen. »Diese Phase hast du doch hoffentlich überwunden?«

Lilly grinste. »Mal sehen. Aber abgesehen davon: Ich mag eigensinnige, unberechenbare Männer. Leider. Denn mit denen gibt’s immer wieder Probleme. Immerhin«, fügte sie hinzu, » ist das Leben dann nicht langweilig.«

»Ich bin weder eigensinnig, noch hat man ständig Probleme mit mir«, protestierte Benthien, doch Lilly lächelte nur, und ihre Bernsteinaugen strahlten ihn an, was den Effekt hatte, dass die Schmetterlinge in seinem Bauch irgendwie seinen Verstand vernebelten. Ihm fiel absolut keine geistreiche Bemerkung zu diesem Thema mehr ein.

John fühlte sich an diesem Abend so euphorisch, dass er alles um sich herum vergaß. Erst Karins Anruf holte ihn wieder in die Wirklichkeit zurück. Was für eine Ironie: Ausgerechnet seine Ex störte sein erstes wichtiges Date seit Monaten! Lilly und er hatten gerade verabredet, am Sonntag gemeinsam auf den dänischen Weihnachtsmarkt nach Tondern zu fahren. Nun musste er stattdessen … ja, was musste er eigentlich? Sich Karins Geschichte noch einmal anhören? Karin oder ihre Tochter trösten? Celina die Leviten lesen? Den gestrengen Erziehungsberechtigten spielen, der er ja gar nicht war?

»Es ist wegen Celina«, erklärte er Lilly, »ihre Mutter ist sehr streng und, wie du weißt, nicht sehr empathisch, da möchte ich …«

»Ich weiß«, sagte Lilly. »Eine der Eigenschaften, die ich an Männern mag, ist, wenn sie sich nicht vor der Verantwortung drücken. Deshalb kann ich dir keinen Vorwurf machen.« Sie strich mit nachdenklicher Miene behutsam über seinen Mittelfinger. »Vielleicht«, sie zögerte, »vielleicht könnten wir hier in Flensburg auf den Weihnachtsmarkt gehen, später am Nachmittag, wenn du zurück bist?«

Benthien fiel es erst nach einigen gefühlten Minuten auf, dass ein geradezu debiles Lächeln auf seinem Gesicht liegen und er Lilly mit großen Augen anstarren musste wie ein kleines Kind den Weihnachtsbaum … und dass er ihr noch immer keine Antwort gegeben hatte.

»Morgen, mhm … ja genau, wenn ich zurück bin«, stotterte er und hätte sich eine Sekunde später am liebsten geohrfeigt für sein kindisches Benehmen.