Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

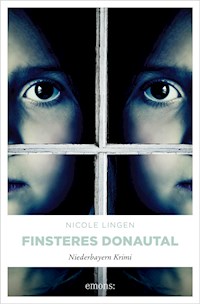

- Kategorie: Krimi

- Serie: Niederbayern Krimi

- Sprache: Deutsch

Aufrüttelnd, erbarmungslos und ungewöhnlich – ein Kriminalroman, der noch lange nachhallt Sophia Alvarez von der Münchner Mordkommission wird in den Bayerischen Wald strafversetzt. Ausgerechnet! Denn dort kommt sie her, dorthin wollte sie nie wieder zurück. Kaum hat sie einen Fuß in die Provinz gesetzt, ereignet sich ein Unglück, das die dörfliche Gemeinschaft ins Wanken bringt: Ein junges Mädchen geht an Pfingsten in Flammen auf. Ein spektakulärer Suizid? Oder war es Mord? Sophia ermittelt gegen den Willen ihrer Vorgesetzten – und muss sich auch ihrer eigenen Vergangenheit stellen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 481

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nicole Lingen studierte nach dem Abitur in München Sprachen und arbeitete als freie Journalistin. Über ein Stipendium der Filmhochschule München kam sie zum Drehbuch. Fünfundzwanzig Fernsehfilme und noch einmal so viele Folgen verschiedener Serien stammen aus ihrer Feder. Für die Familienserie »Racko – ein Hund für alle Fälle«, die 2019 ausgestrahlt wird, hat Nicole Lingen nicht nur Drehbücher geschrieben, sondern ist auch als Headautorin verantwortlich.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.

© 2019 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: mauritius images/imageBROKER/Stefan Kiefer

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Carlos Westerkamp

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-480-3

Niederbayern Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für Edith

Wie oft sah ich die blassen Hände nähen,ein Stück für mich – wie liebevoll du sorgtest!Ich sah zum Himmel deine Augen flehen,ein Wunsch für mich – wie liebevoll du sorgtest!Und an mein Bett kamst du mit leisen Zehen,ein Schutz für mich – wie sorgenvoll du horchtest!

Detlev von Liliencron

undManfred

1

Das letzte Licht erlosch, und das Bauernhaus lag im Dunkeln. Endlich. Aber er wartete noch. Wollte sichergehen. Den ganzen Tag über hatte es geregnet. Der Boden war nass, schlammig und voller Pfützen. Ein Waldkauz schrie. Irgendwo blökte eine Kuh. Sonst war es still. Die Art von Stille, in der das eigene Atmen laut wird. Sein Atmen war jedoch eher ein Keuchen. Die lange Holzleiter, die er vom Schuppen hinüber zum Haus schleppte, war verdammt schwer.

Geschafft. Dort oben im ersten Stock war ihr Fenster. Er lehnte die Leiter gegen die Mauer. Sein Puls raste, sein Herz trommelte so heftig gegen die Brust, als wollte es herausspringen, direkt in ihre Arme, sie, die um diese Uhrzeit sicher schon selig schlief. »Fensterln« nannte man das, was er vorhatte. Des Fensterln war früher a Brauch, wo die junga Burschn bei der Nacht zu de Deandln ganga san, hatte Pfarrer Neuhaus erst kürzlich einer Touristin erklärt. Heut aber san die Zeiten a scho wieda vorbei. Schad eigentlich. Der Herr Pfarrer mit seinem Blaulicht auf dem alten VW-Käfer, wenn er wieder einmal für eine Krankensalbung viel zu spät dran war. Nicht dass der mir no mit seiner ganzen Sünd im Rucksack davostirbt!

Er schüttelte sich bei dem Gedanken an den Pfarrer, der ihn im Beichtstuhl immer danach fragte, ob er unkeusch gewesen sei. Mit diesem seltsam gierigen Unterton. Schmutzige Worte erreichten direkt das Lustzentrum im Gehirn, hatte er gegoogelt und es bei der anderen versucht, die jetzt nicht mehr da war. »Fick mich«, hatte er sich ausprobiert, obwohl ihm schon allein vom Aussprechen der beiden Worte speiübel geworden war. Er hasste diese Art von Sprache. Aber – es hatte funktioniert. Sie war dazu bereit gewesen. Er nicht. Und dann wollte sie auch noch davonrennen. Vor ihm. Dabei war er nicht so wie die anderen, die sie ständig enttäuscht hatten. ER hätte sie auf Händen getragen …

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name … Die Worte rasten durch sein Gehirn, es gelang ihm nicht, sie zu stoppen. Er musste wieder an den Pfarrer denken. Er grinste. Weil den hatte er im Griff. Schwindelte bei ihm immer a bisserl vor sich hin. Wenn er schon auf so was stand. Manchmal allerdings übertrieb er, und der Pfarrer, der ihm gegenübersaß, wurde kreidebleich. Die Rosenkränze und die vielen Gegrüßet-seist-du-Maria als auferlegte Buße ersparte er sich allerdings. Es gab nichts zu bereuen und auch nichts, um es wiedergutzumachen. Er war ein braver Junge. So brav.

Er setzte den Fuß auf die erste Sprosse, hielt inne, zog ihn wieder zurück. Legte sich stattdessen ins Gras. Die Nässe kroch durch sein T-Shirt und die viel zu dünne Hose. Er spürte sie nicht. Verschränkte die Arme unter dem Hinterkopf. Ließ ihr Fenster nicht aus den Augen. War mit der Phantasie ganz bei ihr. Wie sie jetzt wohl dalag? Unter dem Laken. Nackt. Eine Brust entblößt. Er wollte an ihren Brustwarzen saugen. Die Milch heraussaugen, die sie nicht hatte. Die auch an der anderen Brust, an der er gesaugt hatte, irgendwann versiegt war. Mit dem Finger wollte er über die sanfte Wölbung ihres Busens streichen, sich in ihrer Achsel verkriechen, betäubt werden von ihrem Duft, dieser wunderbaren Mischung aus Honig, Schweiß und Unschuld. Wollte ihn in sich aufsaugen, mit der Zunge lecken, ihn wie Schnupftabak in die Nase schniefen, so weit hinein ins Gehirn, dass es vor Begierde explodierte und er nicht mehr denken musste und denken und … Durch jede Pore wollte er sie in sich aufnehmen, bis auch die letzte Zelle trunken war – von ihr. Allein schon bei der Vorstellung fühlte er sich lebendig.

Endlich Mann sein.

Er atmete die Nacht ein und … ihm wurde übel. Er sprang auf. Übergab sich. Und es war, als erlösche mit dem Erbrochenen auch das Feuer, das er zumindest einen Augenblick lang zwischen den Lenden gespürt hatte. Der Sound der Sonntagspredigt war in seinem Ohr. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Ohne vorher kremiert worden zu sein wie sein Onkel, der nach dem Schweinsbraten mit einem seligen Seufzer vom Stuhl gefallen war. Herzinfarkt mit sechzig. Sie hatten ihn verbrennen lassen, und er war der Einzige in der Familie gewesen, der hatte dabei sein wollen. Feuer faszinierte ihn und was es mit dem Körper machte.

Die Leiter war noch da.

Er nahm nun doch Sprosse um Sprosse. Die Nässe klebte an ihm, ob vom feuchten Gras oder vom Schweiß. Egal. Er erreichte ihr Fenster. Sie lag da. Im Licht des Mondes, der das schwarze Wolkengeflecht mit aller Kraft auseinanderstemmte, um den Blick freizugeben auf – sie. Sie war nackt und wunderschön. Das lange weizenblonde Haar wie ein Heiligenschein um ihr zartes Gesicht. Das Handy in seiner Hosentasche. Ein Foto machen. Auf diese Weise diesen kostbaren Moment für immer festhalten. Er steckte das Handy wieder ein. Von nun an würde sie ihm wie die anderen zur Verfügung stehen, wenn er sie brauchte. Dabei fiel ihm ein, was der Bestatter noch gesagt hatte, als er sich von ihm den Verbrennungsvorgang bis ins letzte Detail hatte erklären lassen: »G’sunde brennen besser als Kranke und Frauen besser als Männer.«

Er blieb bei ihr, bis sich in der Fensterscheibe, die sie trennte, die Morgensonne verfing und sie mit ihren Strahlen umarmte. Aufglühen und gleichzeitiges Verglühen. Einmal nur aufleuchten wie die Sonne und damit alles Unansehnliche zerstören. Asche zu Asche. Frauen brennen besser als Männer. Staub zu Staub. Sprosse um Sprosse kletterte er wieder hinunter. Stellte die Leiter zurück und verschwand ebenso leise, wie er gekommen war.

2

Der Teufel. Jedes Mal wenn Sophia, Hauptkommissarin im Dezernat 11 der Münchner Mordkommission, die Frauenkirche durch das Hauptportal betrat, hatte sie ihn vor Augen. Klein, schwarz und mit langem Schwanz. Es war eine fast kindliche Vorstellung, die sie noch immer von dem dunklen Gesellen hatte. Sie stellte sich vor, wie der Teufel ebenso wie sie jedes Mal aufs Neue verwundert war über die klare, strenge Gliederung des spätgotischen Kirchenschiffs. Er, der fest entschlossen gewesen war, das Gotteshaus zu zerstören. So zumindest die Sage, die sich aufgrund eines schwarzen Fußabdrucks auf dem grün-blau-rötlichen Rautenboden aus Stein über die Jahrhunderte hinweg gehalten hatte. Es gab nur einen Grund, weshalb der Teufel von seinem Vorhaben abließ, so die Sage weiter, und der war, dass von seiner Perspektive aus kein einziges Fenster zu sehen gewesen war. Überzeugt davon, dass niemand bereit sein würde, in einer Kirche ohne Fenster zu beten, stampfte der Teufel vor Freude auf, hinterließ den besagten schwarzen Fußabdruck und fuhr, zufrieden darüber, dass sich alles wie von selbst regelte, zurück in sein nie erlöschendes Höllenfeuer.

Wäre er nur ein paar Schritte weitergegangen, auch das überlegte Sophia gelegentlich, hätte er die Schönheit der mit bunten Glasfragmenten geschmückten Fenster ebenso wahrgenommen wie sie. Vielleicht war das die Botschaft. Dass es gelegentlich nur ein paar Schritte mehr brauchte, aus der Dunkelheit ins Licht, um das Fenster zu sehen und mit dem Fenster den Ausweg aus Zorn, Hass, zügelloser Begierde oder Verzweiflung. Vielleicht gäbe es dann weniger Totschlag, Mord, schwere Körperverletzung und Terror. So aber blieb dem Teufel, nachdem er seinen Fehler erkannt hatte, nichts anderes übrig, als rasend vor Zorn um die Zwiebeltürme des Doms zu Unserer Lieben Frau zu blasen und zu stürmen, weil nach der Weihe die Kirche für ihn unantastbar geworden war. Er stürmte und blies weiter durch die Augustinerstraße, über die Löwengrube und dann wieder andersherum, Richtung Neuhauser Straße, aber immer bis hinein ins Münchner Polizeipräsidium in der Ettstraße, wo das Teuflische nicht selten mit in der Vernehmung saß. Das Böse, das jeden Menschen, einschließlich sie selbst, davon war Sophia überzeugt, zum Mörder machen konnte.

»Und dann sagen die Atheisten, dass es nix gibt.«

Sophia war so in Gedanken versunken, dass sie zusammenzuckte, obwohl der Mann hinter ihr leise gesprochen, ja fast geflüstert hatte. Wie schreckhaft sie geworden war. Ständig in Habachtstellung, verwundbar wie ein Schmetterling. Wenn du in Gefahr bist, spürst du es nicht, es ist nur wie ein Windhauch, der dein Haar streift. Eine Frau hatte es zu ihr gesagt. Eine Joggerin, die im Englischen Garten angegriffen, vergewaltigt und schwer verletzt worden war. Jetzt fiel Sophia der Satz wieder ein. Sie ignorierte den Mann, sah sich nicht einmal nach ihm um, machte einen Knicks, bekreuzigte sich und schob sich rasch in die Enge einer Kirchenbank. Sie barg das Gesicht in den Händen. Nicht nur als Zeichen, dass sie nicht angesprochen werden wollte, sie versuchte sich auf diese Weise auch etwas zu entspannen. Doch all ihre Sinne blieben auf Alarm. In letzter Zeit brauchte es nicht viel, und alles in ihr geriet außer Kontrolle.

Sie hörte, wie er sich neben sie setzte. Ein unangenehmer Geruch ging von ihm aus. Sie verkroch sich noch tiefer in die Hände. Sprich mich nicht an. Lass mich in Ruhe.

»Dabei gibt es was.« Er sprach sie an. »Ich bin ganz sicher, dass es was gibt.«

Sie spürte, wie sich ihre langen, rot lackierten Fingernägel in die Stirn bohrten, hinter der es jetzt zu toben anfing. Am liebsten hätte sie mit dem Kopf auf die Kirchenbank ge-, den Schädel aufgeschlagen wie ein rohes Ei. Raus mit dem ganzen Zeug, alles raus. Raus, raus, raus, raus! Dieses ständige Atmosphärewittern. Dieses Sich-in-Menschen-hineinfühlen-Können. Manchmal wusste sie nicht einmal mehr, wo der andere aufhörte und sie anfing. Sie wollte endlich wieder nur ICH sein.

Der faule Geruch. Jetzt wusste sie, woran er sie erinnerte. An Azeton, möglicherweise ein Hinweis auf eine entgleiste Diabetes.

»Geht es Ihnen nicht gut?« Er rückte noch näher an sie heran.

»Halten Sie doch endlich den Mund!« Es platzte aus ihr heraus, ehe sie sich zurückhalten konnte. Die Hände glitten von ihren Augen, und sie sah ihn zum ersten Mal an. Im Gegensatz zu seiner Stimme war er alt. »Tut mir leid.«

Er deutete auf ihre Stirn. »Sie sind da ganz rot. Nicht von Ihrem wunderschönen Nagellack, ich glaub, da ist sogar ein bisschen Blut.« Er zog das Einstecktuch aus seinem teuer aussehenden Jackett, spuckte darauf, wollte ihr die Stirn abtupfen.

Sie zuckte zurück. »Danke, aber es geht schon.«

Er sagte nichts, schien über ihr Zurückweichen enttäuscht. Sophia sah ihn sich jetzt näher an, so wie sie sich alles näher ansah, was irgendwie von Bedeutung zu sein schien. Er war um die achtzig, nicht nur der Anzug, auch die Krawatte war von edlem Design, das weiße Haar zu lang und ungepflegt wie die buschigen Augenbrauen. Offenbar gab es niemanden, der ihn darauf hinwies oder alles ein wenig zurechtstutzte. Was sie aber am meisten an ihm fesselte, war der Ausdruck seiner Augen. Wie von Menschen, die nach einem Endlosverhör, nach unzähligen Lügen, Beschönigungen und Verharmlosungen endlich gestanden. Ja, ich war’s. Ich war’s. Ich war’s. Es war dieser kleine, kaum wahrnehmbare Moment, in dem sie erkannte, dass sie so weit waren oder nicht mehr konnten, dass sie ihre Tat – jetzt – zugeben würden. Sie nannte diesen Moment »Abschied im Blick«. Dieses Begreifen, dass das Leben, so wie er oder sie es gekannt hatte, für immer vorbei war. Ein Mord veränderte alles. Den Menschen und das Sein. Zu töten machte einsam.

»Wenn es nix gäbe da oben«, der alte Mann hatte sich offenbar von seiner Enttäuschung erholt, »also wenn es danach, wenn’s vorbei ist mit uns, nur dunkel wäre, dann gäbe es doch nicht diese Vollkommenheit, diese Pracht. Das schafft kein Mensch allein. Das hat was Göttliches.«

Sophia tat ihm den Gefallen, legte den Kopf ebenfalls in den Nacken, wobei die Wirbel wie Kieselsteine knirschten, auf die jemand getreten war. Sie benötigte dringend eine Massage. Nur wann?

Aus dieser Perspektive hatte sie die Frauenkirche schon lange nicht mehr betrachtet. Sie nahm wahr, dass sich die in zartem Ocker gehaltene Decke über ihnen wie ein Stern wölbte. Bunte Konsolfigürchen blickten auf sie herab und schnitten – alles andere als heilig – Fratzen. Der alte Mann senkte wieder den Kopf, sah Sophia beschwörend an, die den Kopf ebenfalls wieder in die richtige Position rückte, und fuhr in sakralem Tonfall fort: »Schauen Sie sich doch die Gemälde an. Unser Herr Jesus in seinem unsagbaren Schmerz, und da vorn«, er deutete auf den Altarbereich und hauchte: »unsere Maria Immaculata …«

»Die unbefleckte Empfängnis.« Sie wusste nicht, warum, fast gegen ihren Willen hatte ihre Stimme diesen ironischen Unterton, wie immer, wenn sie etwas als zu dick aufgetragen empfand. Die deutsche Seite in ihr sorgte für die Nüchternheit ihrer Gedanken. »Was ich sagen will, die katholische Kirche übertreibt.«

Er lächelte warm. »Schon Adalbert Stifter hat gesagt, das Mutterherz ist der schönste und unverlierbarste Platz des Sohnes, selbst wenn er schon graue Haare trägt. Und jeder hat im ganzen Weltall nur ein einziges solches Herz.«

»Die Mutter ist keine heilige Kuh.« Wieder geriet sie außer Kontrolle, ohne zu wissen, warum. Sie fauchte ihn an: »Eine Mutter ist oft eine ganz schön arme Sau!«

Ein verächtlicher Blick. Der alte Mann stand auf und verließ die Kirche ohne ein weiteres Wort, aber mit einem heftigen Zuschlagen des Kirchenportals, sodass Sophia schon fürchtete, die sich am Kielbogen des Portals festkrallenden Krabben verlören ihren Halt, knallten ihm direkt auf den Kopf und er würde somit noch vor seiner Zeit aus dem Leben scheiden. Das war die portugiesische Seite in ihr – die Phantasie.

Sie stand ebenfalls auf, warf der unbefleckten Maria, die allen Müttern diesen Scheißruf eingebracht hatte, nicht menschlich, sondern überirdisch zu sein, ebenfalls den Blick des Abschieds zu, fragte sich gleichzeitig, ob wenigstens die Geburt von Jesus Christus für sie schmerzhaft gewesen war, und beschloss, dass sie selbst genug Kraft getankt hatte. Es war an der Zeit, ins Präsidium zurückzukehren. Das Kirchenportal schlug nun auch hinter ihr zu.

3

Das Kirchenportal zur Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt, die auf dem Bogenberg hockte, als gehöre die ganze Donaulandschaft ihr, quietschte in den Angeln. Es erinnerte ihn an das Geräusch an einer Regenrinne entlangkratzender Fingernägel. Er und die Nachbarskinder hatten einander damit geärgert, ebenso wie sie Stefan mit einem aufgeblasenen Luftballon gejagt hatten, bis er nicht mehr weiterkonnte und um Gnade winselte. Stefan hatte Angst vor Luftballons gehabt. War er ungehorsam gewesen, hatte seine Mutter den Luftballon direkt neben seinem Ohr platzen lassen. Irgendwann waren Stefan und seine Familie weggezogen. Stefan hatte nichts zurückgelassen außer vielleicht ein schlechtes Gewissen.

Er lächelte. Seine Mutter war fürsorglich und zärtlich. In dieser Hinsicht hatte er wirklich Glück. Nie hätte sie ihm auch nur annähernd so etwas angetan. Wieder dieses Quietschen. Aber diesmal hatte er Vaseline mitgebracht. Seine Mutter bewahrte sie im Badezimmerschrank auf. Er würde sie ihr ersetzen müssen.

Doch die Tür war zu schwer, um sie auch nur einen Millimeter aus ihren Angeln zu heben. Er stellte den Cremetopf achtlos zur Seite und konzentrierte sich stattdessen auf die Steinplatte, die sich im Vorraum des nördlichen Seitenportals der Kirche befand. Sie faszinierte ihn jedes Mal aufs Neue.

HaeC seDes Del parae InsIgnIs (1104)

Schon trug im Jahr Eilfhundert wier

Der Donau Fluth mit Gottes Segen

Dein Bild, Maria uns entgegen.

In seiner Schloßkappelle hier

Hat Aswin, Bogens frommer Held

Es Dir zur Ehre ausgestellt.

Die Verszeilen sagten aus, dass im Jahre 1104 eine Steinmadonna gegen den Donaustrom schwamm und am Marienfelsen bei Pogana, dem heutigen Bogen, landete. Die zart und reinigsten Jungfrau und Mutter Gottes Mariae, wie es weiter hieß. Er verehrte sie. Die Reinheit der Gottesmutter. Betete sie an. Fing an zu beten. Betete für die Menschen, die ihre Verzweiflung und Not herausschreien wollten, jedoch stumm waren. Er verfluchte gleichzeitig diesen Gott, der sein eigenes Leben über ihre Wunden und Seelennarben gelegt hatte, sodass sie nicht mehr gesehen wurden. Er glaubte nicht an das, was der Pfarrer predigte: Das Kreuz heile den Menschen, befreie ihn, Gottes Tod inmitten der Welt stelle den Menschen wieder in die Mitte der Welt.

Er – glaubte nur noch an sich.

Er – betete nur noch für sich.

Und für seinen Onkel. Für ihn zündete er auch eine Kerze an. Langsam zog er den Zeigefinger der rechten Hand durch die Flamme. Brandopfer als Sühne. Der schamvolle Körper verbrennt. Die Seele wird frei. Er zog den Finger zurück. Er war schwarz. Es hatte nicht einmal wehgetan. Fast war er darüber enttäuscht, denn ohne Schmerz, auch das predigte der Pfarrer, ohne Schmerz gab es keine Erlösung.

Er fühlte Wut in sich aufsteigen, holte tief Luft, blies alle Kerzen, die Gläubige für ihre Verstorbenen und Lebenden angezündet hatten, mit einem Mal aus, stürzte aus der Kirche. Glockengeläut, weit über das Tal, bis hinein in die ewige, alles verbrennende Sonne. Er lief noch schneller, sah den Pfarrer, der ihm den steilen Weg vom Parkplatz entgegenschnaufte. Er stoppte, duckte sich rasch hinter einen Grabstein.

***

Der Pfarrer betrat die Kirche und wunderte sich, dass alle Kerzen gleichzeitig verlöscht, jedoch nicht abgebrannt waren. Er sah sich um, fand die Vaseline, war mit einem für seine Korpulenz ungewöhnlich schnellen Satz beim Beichtstuhl, riss ihn auf, nichts. Suchte die Kirche weiter ab, Kirchenbank um Kirchenbank, schaute hinter den Altar, betrat die Sakristei, öffnete den Schrank, in dem die liturgischen Gewänder aufbewahrt wurden, durchwühlte sie, wobei zwei von ihnen vom Kleiderbügel rutschten, aber auch da war nichts, was irgendwie auffällig gewesen wäre. Er gab auf. Falls ein junges Paar die Kirche für seine Sexspiele genutzt hatte, war er zu spät gekommen. Er warf die Vaseline in den Abfall und bereitete den Gottesdienst vor, der zu Ehren des verstorbenen Riedbauern stattfinden sollte.

4

Sophia hatte die Ettstraße erreicht, steuerte auf das Polizeipräsidium zu, trat durch das gewaltige Eisentor, das in den Innenhof führte, und warf zum ersten Mal dem Hinterteil des auf einer Steinsäule thronenden bayerischen Löwen keine Kusshand zu. Hätte sie sich selbst beobachten können, hätte sie eine sehr schlanke, zierliche Frau Ende dreißig gesehen, die leichtfüßig, als trügen die Beine kaum Gewicht, in Jeans und auf hohen Absätzen die wenigen Stufen nahm, die zu dem Gebäude führten. Einem ehemaligen Kloster der Augustinereremiten, fünf Stock hoch und mit Glockenturm. Sophia war nicht der Typ Frau, der in einer Menschenmenge oder einem Restaurant auffiel. Das heißt, ob sie auffiel oder nicht, hing jeweils vom Blickwinkel ihres Betrachters ab und davon, ob er sich die Zeit nahm, sie zu entdecken oder nicht.

Die Augen fast schwarz, die Brauen breit, dunkel und sehr gerade, die Gesichtsform oval, die Nase schmal, aber für Sophias Geschmack zu groß, genauso wie ihr Mund. Je nach Lichteinfall oder Stimmung konnte sich ihr Gesicht dramatisch verändern, sodass man manchmal das Gefühl hatte, Sophia sei mehr als nur eine. Als fände man in ihren Zügen auch die Vielfalt ihrer Ahnen wieder und die strenge Melancholie des Fado, melodiöses Wehklagen und seliges Lächeln. Jeder von uns ist mehrere, ist viele, ist ein Übermaß an Selbsten. Ein Satz von Fernando Pessoa, den ihr Vater gern zitiert hatte.

Sophia stemmte die schwere Holztür auf, trat ein in die Parallelwelt, die ebenfalls mit viel dunklem Holz gestaltet worden war. Die berüchtigte No-go-Area, dieser Ort, der ein ähnliches Prickeln hervorrief wie »Das Schweigen der Lämmer«. Hier wurde das Verbrechen zur Realität, spornte die Phantasie an, jagte sie durch Wogen wohligen Schauderns.

Sie fühlte ihn, noch ehe sie ihn sah. Witterte seine Panik. Wie Hunde über einen Pfotenabdruck den Angstschweiß ihrer Artgenossen. Sie drehte sich ein wenig nach links, in die Richtung, aus der seine Schwingungen sie erreichten.

Er war groß, kräftig, schwarz und jung. Zwei Polizisten führten ihn mit Handschellen ab, er schlurfte mit hängenden Schultern, dann wandte er sich ihr zu. Augen wie zwei riesige schwarze Löcher, die Iris kaum noch sichtbar. Drogen, dachte sie noch, als er sich mit der Kraft seines sehnigen Körpers aus dem Griff der Beamten befreite, auf sie zusprang und – sie wich erschrocken zurück – inmitten der Bewegung erstarrte. Schockgefroren. Der Blick entleert.

»Was ist mit ihm?«, fragte sie die beiden Polizisten, die ihn immer wieder anstießen: »Hey man, auf geht’s.«

»Der Typ ist illegal, wird abgeschoben.«

Offenbar erhielten die Nervenbahnen wieder Signale. Zuerst zuckten die Augenlider, dann bebten die Lippen, und schließlich zitterte er am ganzen Leib, so wie Sophia noch keinen Menschen jemals hatte zittern sehen.

»Was hat er angestellt?«

»Er ist nach dem Abschiebebescheid untergetaucht. Wir haben ihn erwischt, als er was zum Essen geklaut hat.«

Sophia nickte, dachte noch, was geht’s mich an, wollte schon weitergehen, als sich der Mann ganz leicht nach vorn beugte und flüsterte: »Help me!«

Sophia hatte bereits oft gehört, wie Menschen sie um Hilfe baten, anflehten, aber in dem Ton, mit dem er es sagte, lag etwas … »Help me!« Kein Abschied in den Augen. Sie waren auch nicht mehr leer. Todesangst, das war es, was sie sah und fühlte. Sophia kannte die Zellen im Haftbereich. Klein, eng und fast alle ohne Fenster. Nicht mehr als ein dunkles Loch. »Please!« Hätte die Haut des Mannes die Eigenschaft gehabt, blass zu werden, so wäre er, da war Sophia sicher, mittlerweile kreidebleich. Gerade noch völlig schwarz, war jetzt nur noch Weiß in seinen Augen, Iris und Pupillen nach oben oder unten oder sonst wohin gerutscht.

»Gebt ihm wenigstens eine Zelle mit Fenster.«

»Ist keine mehr frei.« Man merkte den Polizisten an, wie unwillig sie über ihre Einmischung waren.

»Dann tauscht halt mit einem, der das Loch besser aushält als er.«

»Der hier hat es übers Mittelmeer bis zu uns geschafft. Der hält schon was aus.«

»Help me!«

»Hey man, your family is waiting for you.« Die Beamten stießen ihn leicht in die Seite. Sophia dagegen dachte, die Familie hat alle Hoffnung für ein besseres Leben auf ihn gesetzt. Er würde nicht willkommen sein.

»Please!«

»Don’t cry like a baby.« Der andere Polizist grinste.

Sein Flehen. Die Augen. Dieses Blitzlichtgewitter von Angst und Panik, das aus dem Mann förmlich in sie hineinströmte, und dazu das Grinsen des Polizisten.

»Sie sind ein verdammter Rassist.« Ihr Herz raste. »Und er kriegt eine Zelle mit Fenster.«

Ohne ein Wort führte ein Beamter den Mann ab, der keinen Widerstand mehr leistete. Der andere Beamte wandte sich an Sophia. »Das wird ein Nachspiel haben.«

»Und ob es das wird«, gab sie zurück und rief dem Mann nach. »Don’t worry, I will help you!«

Der Mann drehte sich nicht mehr nach ihr um.

Ließ sie mit dem Gefühl zurück, einen Fehler gemacht zu haben.

Wenn du in Gefahr bist, spürst du es nicht, es ist nur wie ein Windhauch, der dein Haar streift.

***

»Wieser, sofort in mein Büro!«

Im Besprechungsraum wurden gerade Rechner installiert, Zugriffsberechtigungen erteilt, Telefonanschlüsse geschaltet, der Kühlschrank gefüllt und die Kaffeemaschine angeschlossen. Die »Sonderkommission Balanstraße«, die unter Sophias Leitung in einem brutalen Doppelmord an einem Rentnerehepaar ermitteln würde, richtete sich ein.

Jetzt aber war es still. So scharf war der Ton ihres Chefs August Ertl gewesen. Selbst die Vögel stellten für einen Moment ihren Gesang ein. Ertl drehte sich um, Sophia schraubte sich auf ihren ohnehin acht Zentimeter hohen Absätzen noch etwas höher, damit sie wenigstens die ein Meter siebzig erreichte, die sie als Jugendliche vergeblich angestrebt hatte, und folgte ihrem Vorgesetzten, der sie normalerweise nur mit Sophia ansprach. Benutzte er den Nachnamen, war es ernst. Allerdings war es der falsche Nachname. Sie war keine Wieser mehr. Sie war eine Alvarez. Sie richtete sich noch weiter auf. »Alvarez bitte … A-l-v-a-r-e-z!«

Ertl ging nicht darauf ein, entschuldigte sich auch nicht. Er setzte sich hinter seinen Schreibtisch, der unter der Aktenlast fast zusammenzubrechen schien, bot Sophia jedoch keinen Platz an. Blieb gefasst. »Wie kommen Sie dazu, dem Kollegen Moser eine rassistische Motivation zu unterstellen? Er tut nur seine Pflicht.«

Sophia hielt seinem Blick stand. »Es wäre ein Leichtes für ihn gewesen, diesen offenbar traumatisierten Mann gut zu behandeln.«

»Er ist illegal eingereist. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, also muss er zurück. So ist das Gesetz.«

»Und deshalb kann man ihn nicht menschenwürdig behandeln?«

»Die eine Nacht wird er schon aushalten.«

Sophia hatte ihrer Stimme den wohltuend sanften Tonfall geben wollen, mit dem sie selbst die skrupellosesten Straftäter so einwickelte, dass sie unachtsam wurden und schließlich gestanden. Ruhe, sie brauchte Ruhe. Sie brüllte Ertl an: »Falls er diese eine Nacht überlebt!«

»Reißen Sie sich zusammen.«

Sie versuchte es. »Bitte unternehmen Sie was.« Presste die Zähne so fest zusammen, dass ihr der Kiefer wehtat.

»Ich werde den Teufel tun.«

»Dann sind Sie nicht viel besser.« Sie brauste wieder auf.

»Sie meinen, dann bin ich auch ein Rassist?«

Normalerweise neigte Ertl nicht zu Überreaktionen. Normalerweise war er auch nicht cholerisch, sondern war eher ein kühler Kopf. Jetzt aber lief er an. Vom Hals aufwärts zog sich das Dunkelrot über sein Gesicht, den kahlen Schädel, kroch über seinen Nacken hinein in sein blütenweißes Hemd. Die blauen Augen verengten sich unter den buschigen weißen Augenbrauen. Weiß-blau wie Bayern, dachte sie noch, da fuhr Ertl, und das war das Gefährliche, mit großer Ruhe fort: »Ich werde dafür sorgen, dass Sie versetzt werden.«

»Sie können mich nicht versetzen. Ich habe eine Aufklärungsquote von fast neunzig Prozent.«

»Sie widersetzen sich meinen Weisungen.«

»Sie meinen die erkennungsdienstliche Maßnahme letzte Woche, bei der wir im Notfall auch mit Gewalt vorgehen sollten?«

»Der Mann war ein Schwerverbrecher, einschlägig vorbestraft. Sie machen, was Sie wollen, ignorieren meine Anrufe, und ich habe Glück, wenn ich in den Genuss Ihres Rückrufs komme.« Sein Ton wurde schärfer. »Mit der Pünktlichkeit nehmen Sie es auch nicht so genau.«

»Ich hab zwei halbwüchsige Kinder …« Es war Zeit zu kämpfen. Sie wurde kleinlaut.

»Während Ihren ermittelnden Kollegen die Köpfe rauchen, starren Sie aus dem Fenster, springen dann plötzlich auf und sind verschwunden.«

»Weil ich einen Gedanken verfolge, der uns weiterbringt.«

»Genau, die Betonung liegt auf ›uns‹. Warum weihen Sie dann Ihre Kollegen nicht in Ihre gedanklichen Ergüsse mit ein?«

»Hat sich jemand über mich beschwert?«

»Hauptkommissarin Wieser.«

»Alvarez!«

»Also gut, Alvarez.« Fast nachsichtig sah er sie an. »Es gibt keinen Ihrer Kollegen, der sich noch nicht über Sie beschwert hätte.«

Stille. Sophia fühlte sich so klein, wie sie tatsächlich war. Ein Meter zweiundsechzig ohne Schuhe.

»Wohin wollen Sie mich abschieben?« Noch war sie gefasst.

»So weit weg wie möglich.« Er blieb kalt, und er blieb fest.

»Und das wäre?«

»Was halten Sie vom Bayerischen Wald?«

Er kannte ihre Akte.

Wie konnte er nur so zynisch sein?

Der Schmerz aus der Frauenkirche war wieder da. Pochte, pulsierte, bohrte und stach. Diesmal hätte sie am liebsten mit dem Schädel so fest gegen Ertls Schreibtisch geschlagen, dass sämtliche Akten auf den Boden fielen und ein heilloses Durcheinander anrichteten. Schreie still. Diese Worte plötzlich in ihrem Kopf. Weil niemand soll dich hören. Ihr wurde übel. Der Kreislauf, dachte sie noch. Dann wurde es schwarz um sie, und Sophia fiel – direkt in August Ertls blitzschnell zum Rettungsanker mutierte Arme.

5

Er wusste nicht genau, was es war. Warum? Auf einmal? Aber er hielt es kaum noch aus. Dieses Nachts-vor-ihrem-Fenster-Stehen, innerlich heulend wie ein aus Tschechien eingewanderter Wolf, die gespeicherten Fotos, auf denen er sie berühren konnte, wann und wenn er wollte. Nein, nicht noch einmal. Stattdessen nahm der Plan allmählich Gestalt an.

Mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Straubing. Dort war er um sechs Uhr fünfundzwanzig in den ICE gestiegen und sechsundzwanzig Minuten später im Regensburger Hauptbahnhof angekommen. Danach mit dem Bus zum Universitätsklinikum mit seinem Zentrum für Schwerbrandverletzte. Alles war genau durchdacht. Das Warten vor der Intensivstation. Auf denjenigen, der ihm als geeignet erschien. Benzin oder Spiritus? Besucher kamen. Explodierende Gasflasche. Besucher gingen. Tränen. Wortfetzen. So eine Scheiße, so eine verdammte Scheiße. Er hatte sich informiert. Lichtbogenverletzung, auch nicht schlecht. Als lebende Fackel über allem schweben. Ein Signal geben, wie ein Leuchtturm in der Nacht.

Ein Ehepaar näherte sich der Intensivstation. Er notierte. Ehepaar. Passt. Mitte vierzig. Passt. Unauffällig drehte er ihnen den Rücken zu. Nachdem er sich für sie entschieden hatte, wollte er nicht, dass sie ihn erkannten. Doch das hätte er sich sparen können. Er notierte innerlich weiter. Nicht nötig. Du interessierst die einen Scheiß. Unsichtbar. Du bist unsichtbar. Apocalypse now. Du bist ein Nichts. Nur Asche … Scheiße, Aschenscheiße.

Während er sich noch mit sich selbst beschäftigte, hatten sie an der Tür zur Intensivstation geläutet. Die Stimme der Schwester kam wie aus dem Nichts. »Ja?«

»Wir wollen zu unserem Sohn, Marco Seibold. Er hatte einen schweren Unfall …«

»Einen Moment bitte.«

Er notierte: Eltern Mitte vierzig, Sohn etwa in meinem Alter. Passt.

Der Türöffner surrte. Gefasst trat das Ehepaar ein. Eine halbe Stunde später kam es völlig aufgelöst wieder heraus. Sein Herz klopfte jetzt doch bis zum Anschlag. Marco Seibold war derjenige, den er besuchen würde. So wie die rumheulten, hatte das Feuer bei ihm mit seiner ganzen Gewalt zugeschlagen.

Gut so.

Er wollte alles wissen.

Wollte auf keinen Fall unvorbereitet sein, wenn es so weit war. Er wollte alles richtig machen. Niemandem mehr Schaden zufügen. Nie wieder. Er atmete tief durch, wurde ruhiger, wobei es auch nicht schlimm wäre, wenn er aufgeregt wirkte. Man besuchte ja schließlich nicht alle Tage seinen Bruder im Zentrum für Brandverletzte.

Er läutete, eine Frauenstimme meldete sich, er nannte einen Namen, gab vor, der Bruder von Marco Seibold zu sein, sein Herz überschlug sich, aber was konnte ihm anderes passieren, als durchschaut und hinausgeworfen zu werden. Die Tür ging auf. Er erkundigte sich, ob »seine Eltern« noch da seien. Nein, er habe sie gerade verpasst. Die Augen der Intensivschwester waren voller Mitgefühl. Logisch, er grinste innerlich, nach außen blieb er ernst und betroffen.

Die Intensivschwester, die sich mit Schwester Heike vorgestellt hatte, eine mitfühlende, hübsche ältere Frau, reichte ihm Haube, Mundschutz, Handschuhe und Kittel, zeigte ihm, wo sein »Bruder« Marco lag, bereitete ihn behutsam auf den Anblick vor. Er musste nicht vorbereitet werden. Er hatte schon darüber gelesen, so viele Informationen gesammelt, wie er nur sammeln konnte. Bei einem Brandschwerverletzten hingen Hautfetzen vom Körper. Die Kopfhaare waren rußig und verschmort. Das Gesicht aufgedunsen, die Augen zugeschwollen. Brust, Bauch und Oberschenkel durch die Gluthitze zu einer einzigen großen Wunde verbrannt. Nicht überall, aber es gab Stellen, an denen das Fettgewebe förmlich zu einer weißen Masse verkocht worden war. Die rechte Hand starr und schwarz. Der süßliche Geruch von verbranntem Fleisch. Feuer. Es zog ihn schon immer an. Flammentanz. Ohne Feuer war alles nichts. Er war nichts. Im vergangenen Jahr war er mit ihr über das Johannisfeuer gesprungen, damit ihre Liebe für immer blieb … Nichts blieb für immer. Jetzt war sie tot.

Er trat ein in die Isolationsbox, in der Marco im künstlichen Koma lag, so die Schwester, in einem Spezialbett, und – er wurde zutiefst enttäuscht. Was er zu sehen gehofft hatte, war unter so etwas wie einem hellen, eng anliegenden Anzug verborgen. Selbst über das Gesicht war ein Netz gespannt, das nur zwei Augenschlitze, Nase und Mund freigab. Millionen von Schläuchen und irgendwelche pumpenden Geräte, von denen er keine Ahnung hatte. Er war so wütend darüber, dass er laut aufschrie.

Eine Hand legte sich beruhigend auf seine Schulter. Eine Schwester. Die Schwester, die ihn auch in Empfang genommen hatte. Frauen brennen besser als Männer. Frauen …

»Vielleicht sollten Sie erst wiederkommen, Herr Seibold, wenn Ihr Bruder auf Normalstation liegt.«

Seibold. Für den Bruchteil einer Sekunde war er verwirrt und dadurch, das sah er genau, die Schwester irritiert. Rasch sprach er weiter, damit sie nicht auf falsche Gedanken kam: »Wann wird das sein?«

»Es kann Wochen oder auch Monate dauern.«

»Danke.«

Er verließ den Raum, warf Mundschutz, Haube, Handschuhe in die Abfalltonne neben der Tür, die aus der Intensivstation führte, stopfte den Kittel zu den anderen Kitteln, die in die Wäscherei abtransportiert wurden. Wochen und Monate, da würde schon alles anders sein. Leben war Veränderung.

Er ging weiter. Eine Schwester und ein Pfleger kamen auf die Intensivstation zu. »Ein Wahnsinniger!«, sagte die eine.

»Der ist doch krank, der sich so was antut.«

Sie hatten keine Ahnung.

So ein schöner Tag.

Er blinzelte leicht und trat hinaus in die Sonne.

***

Etwa zur selben Zeit betrat Hans-Christian Zarth die Isolationsbox, um ersten Kontakt zu Marco, dem Jungen mit den schweren Brandverletzungen, aufzunehmen. Er war Psychotherapeut und arbeitete mit Verbrennungsopfern. Aber nicht nur. Er sprach auch mit den Angehörigen und vor allem mit dem Ärzte- und Pflegeteam. Wenn es sich um Selbstverbrennung handelte, war kaum Verständnis zu erwarten. Die Patienten galten als äußerst schwierig und lösten mehr als fassungsloses Kopfschütteln aus. Ärzte und Pflegepersonal wurden nicht selten aggressiv. Bei Marco lag der Fall jedoch anders. Ein Unfall. Bei ihm würde es vor allem um Verarbeitung gehen und das Aufzeigen von Möglichkeiten für sein künftiges Leben. Falls er überlebte.

»Sein Bruder war gerade da«, begrüßte ihn Schwester Heike.

»Sein Bruder?« Hans-Christian Zarth hatte schon mit den Eltern gesprochen. »Marco ist Einzelkind.«

»Deshalb war er so seltsam, als ich ihn mit Seibold angesprochen habe.«

Nun war auch Hans-Christian Zarth etwas irritiert. Jedoch nur eine Sekunde, dann wurde Schwester Heike zu einem Notfall gerufen. Hans-Christian Zarth dachte noch, vielleicht war es ja auch ein Freund, der sich zu Marco geschmuggelt hat, und dass er, solange Marco im künstlichen Koma war, ohnehin nichts für ihn tun konnte, ließ Marco allein und konzentrierte sich gedanklich auf eine junge Frau, die er als Nächstes besuchen würde. Sie hatte versucht, sich mit Feuer das Leben zu nehmen. »Ich hab einfach nur ganz lange und tief schlafen wollen«, hatte sie ihm erklärt. »Und dann wiederauferstehen wie Phönix aus der Asche, um endlich für alles, was mich quält, stark genug zu sein!«

6

Wie peinlich. Direkt in Ertls Arme zu sinken, nachdem er angekündigt hatte, sie praktisch in die Verbannung zu schicken. Vorsichtig hatte er sie auf den Boden gebettet, Beine hoch, Kissen unter den Nacken, kühles Taschentuch auf die Stirn. Es hatte keine Minute gedauert, da war sie wieder zu sich gekommen. Sie hatte sich aufsetzen wollen, doch Ertl hatte sie immer wieder, wenn auch behutsam, zurück in ihre hilflose Position gedrückt. »Liegen bleiben, Wieser … gut … es ist alles gut.«

Nichts war gut. Am liebsten wäre sie aufgesprungen, um ihn mit einem alles andere als sanften Taekwondo-Griff zur Strecke zu bringen. Aber ihr war wirklich einen Augenblick lang kotzübel, und sie war sogar zu schwach gewesen, ihn zu verbessern, was ihren Namen anging. Der Kreislauf der Erinnerung an dunkle Hochmoore, aus dem Waldboden schwellende Granitrippen, dieses Erschauern in einem Wald mit Kindheitsgeschichten von Räubern und Wölfen, an Schmerz, Einsamkeit und den Dialekt der alten Leute. A Diam hod’s gweizt … Was so viel hieß wie, dass es im Bayerischen Wald spukte. Ihre Großmutter hatte ihr als Kind damit Angst gemacht. Hoffentlich war wenigstens sie inzwischen tot.

Sie hatte sich aufgerappelt, wobei sie diesmal Ertls Versuch, sie daran zu hindern, mit einem kräftigen Stoß unterbunden und ihn angefaucht hatte: »Bevor es der Bayerische Wald wird, geh ich lieber putzen!« Ohne seine Antwort abzuwarten, hatte sie sein Büro mit hocherhobenem Kopf verlassen.

***

Für den Bruchteil einer Sekunde hatte es gutgetan, jetzt aber stand sie vor dem Mehrfamilienhaus, in dem sie mit ihren Kindern wohnte, und musste sich eingestehen, dass sie versagt hatte. Wieder einmal. Sie hatte dem alten, in Blut getränkten Ehepaar versprochen, seinen Mörder zu finden. Versagt. Sie hatte ihren Kindern nach der Trennung von Alexander versprochen, dass sich für die beiden nichts ändern würde. Versagt. Alexander hatte sie vor dem Traualtar geschworen, die beste Ehefrau von allen zu werden. Versagt. Andere hatten das Versprechen eingelöst, das sie dem alten Ehepaar gegeben hatte. Die Kinder würden die Schule wechseln und sich neue Freunde suchen müssen. Jetzt konnten sie jederzeit zu ihrem Vater, der in Haidhausen lebte, nur vier S-Bahn-Stationen von ihnen entfernt. In Zukunft würden die Besuchszeiten, wohin es sie auch immer verschlug, auf Wochenenden und Ferien beschränkt sein. Und sie? Sie liebte ihre Wohnung in Bogenhausen, mit großem Wohnraum und offener Küche, von deren breiter Fensterfront aus man auf die blühenden Gärten der Nachbarn sah. Rechts von der Wohnungstür führte ein langer Flur zu den drei Zimmern. Für jeden von ihnen eins. Versagt.

Zum ersten Mal hatte Sophia Angst. Nicht diese Angst, die sie in ihrem Job öfter einmal beschlich. Sie hatte Angst vor ihren Kindern, oder besser, Angst vor der Reaktion ihrer Kinder … Wie sollte sie ihnen erklären, was heute im Präsidium geschehen war? Auf welche Art und Weise sich das Schicksal zweier Menschen miteinander verknüpfen konnte. Zufällig war man zur selben Zeit am selben Ort, fuhr gemeinsam im Lift. Saß in demselben Zug, benutzte nacheinander dieselbe Toilette. Bei ihr waren es ein Hilfeschrei und der Wille zu helfen gewesen, die sie und den Afrikaner für wenige Minuten verbunden hatten. Sie wollte Einfluss auf sein Schicksal nehmen, jetzt hatte er ihr Schicksal und das ihrer Kinder beeinflusst. Ein Fremder, der sie längst wieder vergessen, falls er sie überhaupt bewusst wahrgenommen hatte, in dem desolaten Zustand, in dem er gewesen war. Verdammt!

»Was geht uns der Typ an«, würde Raffael vermutlich sagen, und sie würde diesmal ihm und sich selbst den Appell gegen Gleichgültigkeit ersparen. Raffael … Er war ein gut aussehender Junge. Er hatte ihr dichtes dunkles Haar, trug es im modernen Undercut, unten kurz geschoren, oben wild. Als Symbol der Widersprüchlichkeit des Pubertierenden. Strahlend blaue Augen. Lange schwarze Wimpern. Zu seinem Leidwesen war er noch etwas klein, das portugiesische Erbe ihres Vaters, was er durch Bodybuilding auszugleichen versuchte. Doch im Moment ging er dadurch mehr in die Breite als in die Höhe.

Emma dagegen war so schnell hochgeschossen, dass ihr Körper gar nicht die Möglichkeit gehabt hatte, auch nur ein Fettpölsterchen anzulegen. Sie war groß, blass und mager. Hasste ihr rotblondes Haar, das sie von ihrem Vater geerbt hatte, und dass die beiden Schneidezähne ganz leicht nach vorn standen. Ihr Vater fand das anziehend, erinnerte es ihn doch an das Lächeln seiner Mutter. Sie aber würde endlich dafür sorgen, dass Emma ihre Zahnspange bekam. Innerlich leistete sie Abbitte, weil sie es immer und immer wieder hinausgeschoben hatte, aber auch im Bayerischen Wald gab es gute Zahnärzte, und wenn nicht, würde Emma es eben in den Ferien machen müssen, wenn sie den Vater besuchte.

Es warteten also zwei unglückliche Kinder auf sie, die in wenigen Minuten noch unglücklicher sein würden. Auch wenn der erste Eindruck auf Sophia ein sehr heimeliger war, als sie, allen Mut zusammennehmend, die Klinke heruntergedrückt und die Wohnungstür aufgestoßen hatte. Es roch gut. Ihr Kiefer entspannte sich. Jemand hatte gekocht. Raffael. Kochen machte ihm Spaß. Sie nahm weiter Witterung auf. Möglicherweise würde es gar nicht so schlimm werden. Möglicherweise würde sie sogar wieder einmal in den Genuss einer Umarmung ihrer Kinder kommen.

»Hauptsache, wir bleiben zusammen, Mama!«

»Zusammen kriegen wir das hin, auch wenn unser Schicksal tatsächlich der Bayerische Wald und somit das Ende der Zivilisation ist, ohne Internet und funktionierendes WLAN.«

»Wir haben dich lieb, Mama.«

»Du bist keine Versagerin, du bist die beste Mutter auf der ganzen Welt.«

Ihre Kinder bedeuteten ihr alles. Und als sie sah, dass Raffael nicht nur gekocht hatte, sondern dass der Tisch mit unzähligen roten Herzen gedeckt war, fürchtete sie, dass alles in ihr vor Liebe überlief. Emma nahm ihr Aktentasche und Jacke ab, Raffael rückte den Stuhl zurecht. Emma zündete die Kerzen an. Raffael schenkte seiner Mutter Rotwein ein. Vielleicht würde sich das Wohnzimmer doch nicht in ein verbales Schlachtfeld verwandeln, das sämtliche Herzen blutend zurücklassen würde. Kinder im pubertären Ausnahmezustand waren nicht zu unterschätzen. Sie waren gefährlich. Hormonschübe veränderten ihr Gehirn und schickten sie auf Egotrips. Sophia bedauerte gelegentlich, dass es heutzutage keine Initiationsriten mehr gab, bei denen die jungen Wilden zur Büffeljagd gingen, um ihre Kräfte zu messen.

Auch deshalb traute sie dem Frieden nicht, nachdem sie ihr Herz wieder eingefangen hatte – dafür war sie schon zu lange Mutter. »Was gibt’s zu feiern?« Fuhr wieder ihren Scanner aus.

»Toskanischer Schweinebraten mit selbst gemachten Nudeln«, antwortete Raffael, wandte seiner Mutter rasch den Rücken zu und holte den Braten aus dem Herd.

Sophia lächelte Emma an. »Kannst du mir bei meiner Frage weiterhelfen?«

»Mama, jetzt bitte kein Verhör.« Emma drehte sich ebenso schnell von ihr weg wie Raffael, und Sophias innere Unruhe nahm zu.

Emma wählte den Platz neben ihrer Mutter, wohl um ihr noch immer nicht in die Augen sehen zu müssen, und sprudelte gleichzeitig vor sich hin wie klares Quellwasser, das sich aus unzähligen Tropfen zusammensetzte. Jeder einzelne Tropfen eher bedeutungslos. Das Gesamtkonstrukt jedoch durchaus erfrischend. Während Emma sprudelte und Sophia nicht zuhörte, weil sie in Gedanken noch dabei war, die richtigen Worte zu suchen, um den Kindern den bevorstehenden Umzug wohin auch immer schmackhaft zu machen, schnitt Raffael den Braten in Scheiben und legte ein herrliches, nach Oregano, Thymian, Rosmarin und Majoran duftendes Stück Fleisch auf ihren Teller. Wobei er das Kunststück bewerkstelligte, auch dabei ihrem fragenden Blick zu entgehen. Emma stoppte kurz ihre Wortflut, verteilte die Nudeln, schenkte sich und Raffael ein Glas Wasser ein, verkündete weiter betont fröhlich: »Guten Appetit!«

»Was ist los?« Sophia griff nach Messer und Gabel, rutschte an der Tischkante ab, das Messer fiel klirrend zu Boden.

»Sind wir jetzt der bad cop, weil good cop nicht funktioniert?« Raffael wurde patzig, hatte offenbar ein schlechtes Gewissen.

»Nein, ich möchte nur wissen«, sie hob das Messer auf, »weshalb ich mitten in der Woche von meinen Kindern mit einem Festessen überrascht werde«, fing an, es mit der Serviette zu polieren, »und sie gleichzeitig Probleme haben, mir in die Augen zu schauen. Also, wer hat was ausgefressen?« Das Messer glänzte. Daneben wirkte die Gabel stumpf. Sie schob beides von sich weg.

Raffael und Emma sahen sich an, legten ihr Besteck ebenfalls weg, sahen sich wieder an.

»Schlechte Arbeit, Probleme in der Schule?« Sie versuchte es. Sie tat doch wirklich alles, um ihnen eine Brücke zu schlagen. »Raffa, hast du jemanden verprügelt …?«

»Neeein.« Entrüstet sah Raffael sie an, als habe er sich noch nie mit einem anderen geschlagen.

»Dann muss ich also nicht zu deiner Klassenlehrerin.«

»Natürlich nicht!«

»Du bist aber nicht schwanger, Emma?«

»Mama, ich bin zwölf.«

»Natürlich.« Sie dachte nach. Was konnte noch für die eigenartige Atmosphäre verantwortlich sein, die ihr das Gefühl gab, als rückten die Wände auf sie zu? Sie erschrak. »Ihr habt die portugiesische Schwalbe zerbrochen.«

In den letzten hundert Jahren war die Rauchschwalbe aus Keramik, auch Frühlingsbote genannt, für die Portugiesen fast zu so etwas wie einer nationalen Ikone geworden. In ganz Portugal schmückte sie Häuserfassaden, Balkone und Innenräume. Ihr Vater hatte sie zurückgelassen, und sie bedeutete Sophia mehr als nur ein lieb gewonnenes Erinnerungsstück. Emma stand wortlos auf, holte den Keramikvogel, setzte ihn neben ihrer Mutter ab. Sophia atmete auf.

»Mama«, versuchte Raffael sie jetzt zu beruhigen. »Es ist wirklich nicht so schlimm, wie du jetzt glaubst.«

»Ich glaub gar nichts. Ich will es einfach nur wissen.«

Ihre Kinder sahen sich erneut an, holten tief Luft und sagten es gemeinsam: »Mama, wir ziehen zu Papa!«

»Nein!« Das Nein kam, ehe sie so richtig verstanden hatte, was Emma und Raffael da von sich gegeben hatten.

Emma und Raffael redeten gleichzeitig. Dass sie, ihre Mutter, ohnehin nie da sei. Und jetzt, da Gaby – sie sprachen den Namen derjenigen aus, der sie keinen Namen gönnte, sprachen ihn aus, als sei er mittlerweile ein ganz selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens – jetzt, da Gaby ein Baby bekam, würden sie alle abends zusammen um einen Tisch sitzen wie eine richtige Familie. Emma und Raffael wollten endlich eine richtige Familie sein und nicht mehr allein, wenn sie nach Hause kamen. Sie wollten Eltern, die ihre Hausaufgaben kontrollierten, ihnen nicht alles erlaubten, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Sie wollten Eltern, die Grenzen setzten, und vor allem wollten sie keine Mutter, die wieder ihren Mädchennamen Alvarez angenommen hatte, nur weil sie auf den Vater sauer war, obwohl ihre Kinder nach wie vor Wieser hießen.

»Sie bekommt ein Baby?« Unter dem Wust von Worten war es das Einzige, das Sophia wirklich registrierte.

»Hat Papa dir das nicht gesagt?« Vier Augen sahen sie erstaunt an. Die Augen ihrer Kinder. Ihre Babys, unter Schmerz geboren, gehalten, getröstet, genährt, durchwachte Nächte, der erste Zahn, Kinderkrankheiten. Nix Immaculata, von den Säuglingen bespuckt, vom Kleinkind mit Sand beworfen, die Hände schwarz vom Fahrradkettereparieren. Die dumme heilige Mutterkuh … Nichts gewittert. Nicht einmal was geahnt.

»Nein, hat er nicht«, antwortete sie. »Und ihr auch nicht.« Sie nahm das Glas, trank den Wein auf ex aus, stand auf, klemmte sich die Flasche Wein unter den Arm und erwischte dabei den Keramikvogel, der auf den Fliesenboden krachte. »Auch schon egal«, sagte sie nur und ließ ihre beiden erschrocken dreinschauenden Kinder mit dem Festtagsbraten allein.

***

Sophia betrank sich unter dem Sternenhimmel auf dem Flachdach ihres Wohnhauses, ihrem Lieblingsort, kletterte irgendwann zurück ins Haus, startete ihren Wagen, entschied sich dann aber doch für die S-Bahn, nachdem sie beim Ausparken fast den Vordermann seitlich gerammt hätte. Eine halbe Stunde später stand sie inmitten von Alexanders gemütlich eingerichtetem Wohnzimmer, hasste sie dafür, dass sich ihr Bauch schon ziemlich über den Hosenbund wölbte, und erklärte Alexander, dass er sich seine Vorstellung von heiler Familie »in den Arsch stecken könne«, er habe ihre Traurigkeit bekommen und ihre Wut, aber ihre Kinder blieben bei ihr, drehte auf dem Absatz um, verließ die Wohnung unter Türknallen, hörte noch, wie Alexander hinter ihr herschrie, die Kinder seien in einem Alter, wo sie selbst entscheiden dürften – und was sei sie überhaupt für eine Mutter, die den Familiennamen ablegte, nur weil sie ihm eins hatte auswischen wollen, eine Egomanin sei sie, Hauptsache, sie, sie, sie …

Sophia rannte die Treppe hinunter, knallte noch einmal mit der Haustür, suchte sich eine Haidhausener Kneipe und erledigte, was der Rotwein noch nicht geschafft hatte.

Da es keinen Ginjinha, ihren geliebten portugiesischen Kirschlikör, gab, entschied sich Sophia für Whiskey, schaltete mit ihm Verstand und Gefühl aus und wandte sich irgendwann an die Frau, die an der Theke herumhing wie ein Mantel, den jemand achtlos über einen Garderobenhaken geworfen hatte. Die Frau, sie war etwa so alt wie sie, stierte ihr Bierglas an und rutschte immer weiter vom Barhocker, ohne es zu bemerken.

»Aufpassen, nicht dass Sie mir noch runterfallen.«

»Eh schon egal.«

»Ein Mann?«

»Ein Scheißkerl!«

Sie dachte an Alexander. »So einen kenn ich auch …«

»Auch weg … ohne was … nicht mal ’ne WhatsApp? Ghosting nennt man das heutzutage …«

»Ohne was wär schön. Er will die Kinder.«

»Oh.«

War es das »Oh« oder der mitleidige Blick, Sophia konnte sich nicht mehr zurückhalten. Es sprudelte förmlich aus ihr heraus.

»… und bei Emma will er nicht mal ’ne Zahnspange machen lassen. Er findet ihr Lächeln schön, aber die beiden Schneidezähne«, sie begann an ihren Schneidezähnen zu zerren, »die stehen ganz leicht vor. Er findet das individuell.«

»Individuell?«

»Meine Tochter mit dem individuellen Lächeln.«

»Oh Mann … Arschkarte gezogen.«

Der Lärm, die Frau, die aus jeder Pore nach Alkohol und Einsamkeit stank, das Krakeelen vom Männerstammtisch gegenüber. Sophia hielt es nicht mehr aus, legte einen Fünfzig-Euro-Schein auf die Theke, sagte zu der Frau, sie sei eingeladen, die Frau bestellte sich noch einen Schnaps, und Sophia verließ fluchtartig die Kneipe.

7

Wozu noch? Die beiden Worte besetzten zuerst den Magen, dann teilten sie sich einer Zellteilung gleich von der Mutterzelle, den Mutterwörtern, auf in Tochterzellen. Die einen krochen bis zu den Füßen, die anderen legten sich schwer auf Brust, Kehlkopf, besetzten das Gehirn, von dem sie den Eindruck hatte, dass es in etwas zu viel alkoholischer Flüssigkeit schwamm. Wozu noch? Job weg. Kinder weg. Was für ein Mist. An der frischen Luft spürte sie den Alkohol noch mehr als in der Kneipe. Sie wollte heulen, kicherte jedoch nur. Ein Mann sah sie etwas befremdet an. Eine Frau machte einen Bogen um sie. Beide liefen die Treppe in das tiefer gelegene Bahnhofsgebäude hinunter. Klack. Klack. Sophia kicherte erneut. Alle flohen heute vor ihr. Zuerst der alte Mann, dann Ertl, die Kinder und zu guter Letzt sogar das Ehepaar, dem sie nun wirklich nichts getan hatte. Die Schritte verloren sich, und es war wieder still.

Angenehm still.

Der Zeiger der großen runden Uhr schob sich leicht verschwommen auf zehn Minuten vor Mitternacht. Der Bahnsteig war zugig und leer. Durch die Gleise vibrierte und summte die Einsamkeit. Sie sang vor sich hin. Betrunken zu sein hatte etwas Angenehmes. Irgendwie war alles leichter, irgendwie schwebend. Sie schwebte. Ihr Kopf schwebte, das Herz schwebte nicht. Es zog sie fast auf den Boden, so schwer war es. In der Ferne blitzten die Scheinwerfer der S-Bahn nach Holzkirchen auf. Plötzliche Wärme in kalter Nacht. Ein Schritt nur ins Licht. Ein Schritt nur ins erlösende Nichts, in die ewige Dunkelheit. Ruhe. Endlich die Ruhe, die sie auch in der Frauenkirche nicht mehr fand. Bereitschaft. Manchmal von Montag, sieben Uhr fünfzehn, bis zum darauffolgenden Montag, sieben Uhr fünfzehn, jede Entscheidung und jede Maßnahme durchgekaut und geprüft von Vorgesetzten und Kollegen, Staatsanwälten, Richtern, Verteidigern und nicht selten auch von den Medien. Kommentiert. Gutgeheißen. Kritisiert. Nachtgedanken. Einschlafstörungen. Ein Schritt nur und danach schlafen, schlafen, schlafen.

Sie legte den Kopf etwas schief. Warum eigentlich nicht? Auch das erschien ihr auf einmal so schwebend und leicht. Die S-Bahn hielt mit quietschenden Bremsen in einiger Entfernung. Mist. Chance für den ewigen Schlaf verpasst. Aber sie hatte ja noch ihre Dienstwaffe. Sicher aufbewahrt im Tresor. Waffe und Munition getrennt. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste, ene mene muh, und raus bist … Ja, wer nun, er oder sie? Einer musste verschwinden, sonst würden die Kinder nur unter dem ewigen Hin und Her leiden. … du … Sie war draußen. Mist! Nur wenige Menschen waren aus der S-Bahn gestiegen. Hallende Schritte auf dem Bahnsteig.

Dann waren auch sie verschwunden, in den Tiefen des Ostbahnhofs, mit den Nachtschwärmern, Dealern, Konsumenten und den Männern vom Tagelöhnermarkt. Müde von Arbeit oder auch Nichtarbeit, und weil sie keinen Schlafplatz hatten, hockten, standen, lehnten und hingen sie mit einem Becher Kaffee herum, oft in einem roten T-Shirt von Verdi mit dem Aufdruck »Gute Leute, gute Arbeit, gutes Geld«. Sie warteten, redeten, schliefen, bis sie um fünf Uhr morgens wieder ins Bahnhofsviertel aufbrachen, dahin, wo sich Landwehr- und Goethestraße kreuzten, sich an den Arbeiterstrich stellten, bereit, alles zu tun für wenig Geld.

Es geht mir gut. Es geht mir gut. Es geht mir sogar sehr gut.

Tibetanische Gebetsmühle als Überlebenselixier. Denn das Blöde an der Sache war, dass der ewige Schlaf nun einmal ewig war. Egal, bei wem. Man wachte nicht mehr auf. Um sich da etwas vorzumachen, hatte sie schon zu viele Tote gesehen. Und am nächsten Tag, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Straßen wieder glänzen ließen, würde alles schon wieder anders aussehen.

Den Bayerischen Wald, falls Ertl diese Drohung tatsächlich wahr machte, würde sie überstehen, und jedes andere schwarze Naturloch sowieso.

Nicht aber den Verlust der Kinder. Sie würde um Emmas Lächeln kämpfen!

Sie nahm ihr Handy, schickte Alexander eine SMS: Wir sehen uns vor dem Familiengericht.

Die nächste S-Bahn hielt.

Wenige stiegen aus.

Sie stieg ein. Scheißumsteigerei. Suizid war nicht ihr Ding. Sie war eine Kämpferin. Machte es sich auf dem Sitz bequem, dachte an den alten Mann in der Frauenkirche, jetzt hatte sie vermutlich auch diesen verdammten Abschied in den Augen, atmete noch einmal tief durch und – schlief ein.

***

Am nächsten Tag suchte sie den ersten Anwalt auf. Eine Woche später den zweiten. Den darauffolgenden Tag den dritten. Jeder der Anwälte warnte sie jedoch davor, um das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Kinder zu kämpfen. Viel Zeit. Viel Geld. Vor allem viele Nerven, davon abgesehen, was es für die Kinder bedeutete, wenn jeder Elternteil an einem anderen Arm zog. Sie würden zwar nicht körperlich, aber in ihrem Inneren auseinandergerissen werden. Mit dem Resultat, dass selbst wenn Emma ihre Zahnspange bekam, ihr Lächeln nur noch ein Abklatsch dessen sein würde, was es hätte sein können, wenn … Und Raffa? Was so ein Kampf bei Jungen in seinem Alter auslösen konnte, erlebte sie oft genug. Entweder wurden sie aggressiv, oder sie spalteten sich ab. Trennten sich von dem, womit sie nicht fertigwurden. Schalteten ihre Sehnsucht ab, zumindest einem der Elternteile nahe zu sein, verleugneten dadurch ihre Traurigkeit, ihre Wut und ihre Angst. Wurden zu Robotern. Möglicherweise als Erwachsene erfolgreich, aber auf Kosten der Gefühle.

Sophia liebte ihre Kinder zu sehr, um ihnen das anzutun. Den Streit durch unzählige Instanzen, mit Worten, die sie und Alexander später bereuen und die es vielleicht unmöglich machen würden, bei Abiturfeier, Hochzeit, Taufe und was noch alles als Eltern auf sie zukommen würde, an einem Tisch zu sitzen. Der Riss würde nicht nur durch Raffaels und Emmas Gegenwart gehen, sondern auch durch ihre Zukunft. Die Kinder hatten entschieden. Und sie würde dieser Entscheidung nicht im Weg stehen.

Sophia weinte nicht, als sie Raffael und Emma half, ihre Sachen zusammenzupacken. Sie weinte nicht, als Alexander mit dem Lieferwagen und Männern erschien, die einmal ihre gemeinsamen Freunde gewesen waren, um die Kinderzimmer der beiden zu verladen und sie in ihrem neuen Zuhause wieder aufzubauen.

Raffael und Emma versuchten, sie zu trösten: »Mama, in den Ferien kommen wir zu dir, ganz bestimmt!« Aber Bayerischer Wald, wenn das Meer lockte? »Wir rufen dich ganz bestimmt an!«

Es war der Augenblick, in dem Emma sich an sie schmiegen wollte, als in Sophia etwas geschah, das sie den Kindern hatte ersparen wollen. Sie wurde zu Stein, stieß Emma nicht von sich, aber sie wich zurück.

»Nicht nötig«, sagte sie nur, setzte sich in ihren Wagen und fuhr mit den beiden Koffern und der Reisetasche davon, in die sie achtlos das Nötigste hineingestopft hatte. Den Rest würde sie holen, sobald sie eine Wohnung gefunden hatte. Vielleicht würde sie auch für immer in Untermiete bleiben. Das Glück hatte für sie, als die Kinder winkend zurückblieben und sie nur noch einmal ganz kurz über den Rückspiegel nach ihnen sah, jede Daseinsberechtigung verloren.

Sophia weinte nicht. Hatte unentwegt einen Satz im Kopf wie ein Mantra: Ein Baum mit starken Wurzeln lacht über den Sturm. Oder wie ein Ohrwurm mit immer demselben Rhythmus. Ein Baum mit starken Wurzeln, ein Baum mit starken Wurzeln, ein Baum … Wer hatte das noch mal zu ihr gesagt? Sie erinnerte sich nicht. Sie erinnerte sich schon. Wollte sich aber nicht erinnern.

Sie hasste den Bayerischen Wald. Nicht schon immer, aber schon sehr lange.

Sie nahm sich zusammen.

Kam in Bogen an. Mit seinem Bogenberg, auf dem die Wallfahrtskirche hockte, als gehöre alles ihr: die Donau, das weite grüne Land, vor allem aber die Menschen mit ihrem verdammten Aberglauben, der ihr den Vater genommen hatte. Sie kämpfte mit den Tränen. Riss sich zusammen. Hielt an und fragte einen Jungen, der etwa im selben Alter war wie Raffael, nein, er war älter, vielleicht sechzehn oder siebzehn, nach dem Stadlhuberhof. Der Junge war blond, hübsch und mit derselben Aufbruchstimmung in den Augen, als sei das Leben wie die »Tribute von Panem«, die Raffa mit zwölf verschlungen hatte. Das Schicksal ist ein Buch, das du dir selbst schreibst. Haha!

»Da fahren S’ jetzt amal links doda …«, erklärte er, auf dem Mitfahrbankerl sitzend, einer Art Autostoppmöglichkeit auf dem Land, bei der man ein Holzschild mit dem Namen des Ortes wählen konnte, zu dem man wollte, »dann über den Kreisel, immer gradaus doda, und dann nach zehn Minuten san S’ dann scho do …« Er lächelte. Wie Raffa. Ein ebenso gewinnendes Lächeln, von dem man ahnte, was es bei den Mädchen anrichten konnte.

Er wollte nach Steinach. Die Richtung, aus der sie kam. Sie bedauerte, ihn nicht mitnehmen zu können, bedankte sich, fuhr los, bemerkte über den Rückspiegel, dass er ihr nachsah, als sie die Kreuzung erreicht hatte und links abbog. Sie dachte noch, von Bogenhausen nach Bogen, ein guter Titel für eine Soap, fuhr die schmale gepflasterte Straße entlang, umgeben von Grün, sehr viel Grün, für Sophias Geschmack zu viel Grün, dann lag er vor ihr, der Stadlhuberhof. Für eine gewisse Zeit würde er ja nun ihr Zuhause sein.

8

Der Stadlhuberhof war ein Vierseithof mit einer aufwendig gearbeiteten Tür, bei der vor allem ein Buntwerk aus in Kreuzform verbundenem Holz faszinierte. Die Jahreszahl 1827 prangte über dem Türrahmen wie ein kleiner Triumph über alle, die im Gegensatz zu dem alten Gebäude das Leben nicht überlebt hatten. Jetzt ging die Tür auf, und Sophias Vermieterin, Veronika Stadlhuber, kam auf Sophia zu, mit breitem Lächeln, in weiten Jeans, Karohemd, das halblange blonde Haar am Hinterkopf locker zusammengebunden. »Willkommen auf unserem Hof. Jetz, wo ma an Kriminaler doham, kann uns eh nix mehr passieren.« Gleichzeitig packte sie Sophias rechte Hand mit beiden Händen und schüttelte sie begeistert.