Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

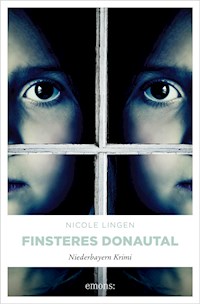

- Kategorie: Krimi

- Serie: Sophia Alvarez

- Sprache: Deutsch

Ein eindringlicher Roman über Wahrheit, Wut und Verzweiflung. Tami, die Schwester der einstmals besten Freundin von Mordermittlerin Sophia Alvarez, wird tot aus der Donau geborgen. Zunächst deutet alles auf einen Suizid hin. Doch die junge Frau war seit einem schweren Unfall vom Hals an gelähmt und hätte sich keinesfalls aus eigener Kraft in den Fluss stürzen können. Tatsächlich geraten bald einige Verdächtige in Sophias Fokus. Denn nicht alle scheinen aufrichtig um Tami zu trauern …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nicole Lingen studierte nach dem Abitur in München Sprachen und arbeitete als Journalistin. Über ein Stipendium der Filmhochschule München kam sie zum Drehbuch. Fünfundzwanzig Fernsehfilme und noch einmal so viele Folgen verschiedener Serien stammen aus ihrer Feder. Ihr jüngstes Projekt: die zweite Staffel (2021) der Familienserie »Racko – Ein Hund für alle Fälle«. Für das Drehbuch des Fernsehfilms »Enthüllung einer Ehe« erhielt sie den Robert-Geisendörfer-Preis.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2021 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: Karina Vegas/Arcangel.com

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Carlos Westerkamp

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-773-6

Niederbayern Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

… mit dem Wind kommen die Ängste, die du in meiner Stimme kennst.Ich bewahre mein Geheimnis für den Windund den Grund, dass wir so sind.

»Alma de vento« (»Die Seele des Windes«), Fado von Mariza

1

Sie liebte diesen Platz an der Donau. Da, wo der Fluss noch frei war und wild. Ohne Staustufen, die ihn ausbremsten, um den Weg für den Schiffsverkehr frei zu machen, sodass es flussabwärts gehen konnte, weiter und immer weiter bis in die österreichische Wachau, dann nach Budapest, hinein in die Weite der Puszta. Wien, Bratislava, Belgrad, Bukarest. Traumziele.

Für sie?

Unerreichbar.

Bayerischer Amazonas wurde die Donau auch genannt. Bis zu ihrem Oberlauf, ab da hatte man sie zerstückelt, in Stauseen eingefangen und angekettet. Ob ein Fluss Schmerz fühlen konnte? So wie sie? Weil es widernatürlich war, Leben zu beschränken und damit den eigenen Willen. Egal, auf welche Weise.

Weg, weg, weg, nicht denken, nicht überlegen, wie es hätte sein können, wenn nicht alles so gekommen wäre, wie es gekommen war. Als habe sie nie eine Chance auf einen Ausweg gehabt. Als sei der Verlauf ihres Lebens von Geburt an festgelegt gewesen.

Sie ließ den Blick schweifen. Wasser und Land. Feuchtwiesen und Wälder. Biber, die ihren Lebensraum gestalten durften, geschützt und ungestört waren. Sie wäre gern ein Biber gewesen. Alles besser als das, was sich ihr Leben nannte. Noch lieber hätte sie fliegen können wie die Blaukehlchen, die Beutelmeisen oder aber der Seidenreiher, der nur wenige Meter von ihr entfernt völlig bewegungslos im Wasser stand. Schneeweiß, zierlich, wunderschön und vor allem erhaben. Ein kurzes Zustoßen, der Fisch hing zappelnd in seinem Schnabel, wurde im nächsten Augenblick verschlungen. Der Seidenreiher krächzte zufrieden, dann war es wieder angenehm still.

Sie liebte die Stille, ihren Moment, in dem sie frei war und durchatmen konnte, ließ die bloßen Zehen weiter mit dem Wasser spielen. Es war kalt. Kälte hielt sie lebendig. Wärme schläferte sie ein. Aber sie musste wach bleiben, wach, wach, wach … Durfte nichts übersehen. Nichts versäumen. Keinen Fehler machen. Fehler bedeuteten, dass es noch schlimmer wurde. Schlimmer und immer schlimmer. Ein nie enden wollender Alptraum …

Oh, wie sehr liebte sie die Donau. Der Fluss ihrer Kindheit. Ihr Freund, ihre Hoffnung und irgendwann vielleicht ihr Ausweg. Das Wasser stand ihr jetzt schon bis zum Hals. Wir kommen aus dem Wasser, und wir gehen dahin zurück. Und in der Zwischenzeit? Wach bleiben und funktionieren, wach bleiben und funktionieren, wach bleiben und funk…

Und weil sie funktionieren musste, zog sie jetzt die Füße mit einem Ruck aus dem Wasser, schlüpfte, ohne sie abzutrocknen, in die Turnschuhe, die ordentlich nebeneinanderstanden, setzte sich in ihren Wagen und fuhr wie jeden Mittwoch um elf Uhr zu ihm.

Und wie immer wartete sie geduldig in ihrem Auto, bis die Person vor ihr das hübsche villenähnliche Haus verließ, in dem zwei Familien wohnten. Neben der Haustür ein Kinderwagen. Im Garten Schaukel, Sandkasten und Rutsche. Ein Hund bellte. Sie sah zur anderen Straßenseite. Ein schwarz-weißer Wuschel freute sich offenbar auf seinen Spaziergang.

Jetzt bewegte sich das schwere Eisentor vor dem Haus. Ein Mann kam heraus, den Blick gesenkt. Als wollte er ebenso wenig wahrgenommen werden wie sie. Auch sie senkte den Blick. Wartete, bis er davongefahren war. Dann erst stieg sie aus. Schaute verstohlen nach links und nach rechts. Niemand, der sich für sie interessierte, auch wenn sie wie immer das Gefühl hatte, als ruhten alle Augen wie Blei auf ihr. Meist aus Bewunderung. Weil sie so tapfer war.

Sie war nicht tapfer. Sie war, hätte sie es zugelassen, bis obenhin voll von Hass.

2

»Überraschung, Sophia!«

Allein dieses Wort löste in ihr Unbehagen aus. Bei Sophia Alvarez, ehemals Mordermittlerin in München, jetzt Polizeihauptmeisterin im niederbayerischen Bogen, schrillten sämtliche Alarmsignale. Wie vor einem Jahr, als sie degradiert und strafversetzt worden war.

Auch jetzt war es wieder da, dieses Gefühl, als würden sich zwei Hände um ihren Hals legen. Überraschung, so leicht, locker-flockig und gut gelaunt ausgesprochen. Es verhieß nichts Gutes. Zumindest nicht in ihrem Leben.

»Überraschung, Sophia!« Alexander, ihr Ehemann, besser gesagt Ex-Ehemann, war der Erste gewesen, der ihr das früher einmal durchaus positiv besetzte Wort für immer versaut hatte: »Ich hab mich in eine andere Frau verliebt. Du bist doch mit der Scheidung einverstanden, Sophia? Ich meine, du bist sowieso mehr mit deinem Beruf verheiratet als mit mir.«

»Überraschung, Mama!«, hatten ihre Kinder, die dreizehnjährige Emma und der siebzehnjährige Raffa, in den Chor der lebensverändernden Überraschungen mit eingestimmt. »Papa wird wieder Papa, und die Gaby, die ist echt okay!«

»Überraschung, Alvarez!«, das wiederum hatte August Ertl verkündet, ihr Ex-Chef bei der Münchner Mordkommission, nachdem sie wieder einmal zu eigenmächtig für seinen Geschmack und den Geschmack ihrer Kollegen gehandelt hatte. »Sie ziehen wieder Uniform an und gehen zurück in den Bayerischen Wald.«

An den Bayerischen Wald oder, um genau zu sein, das Donautal hatte sie sich wieder gewöhnt. Auch wenn sie noch immer den Architekten am liebsten verhaften würde, der ihr den Blick auf den Bogenberg mit seiner Wallfahrtskirche mit einem hässlichen Hochhaus versaut hatte. Jedes Mal wieder ärgerte sie sich darüber, wenn sie nach dem Besuch bei ihren Kindern von München zurück an den Ort fuhr, der noch immer nicht ganz ihr Zuhause war.

»Hat sich jemand über mich beschwert, Boss?«, hatte sie Ertl damals, vor über einem Jahr, gefragt, und er hatte geantwortet: »Es gibt niemanden, der sich nicht über Sie beschwert hätte, Alvarez.«

Am schlimmsten war jedoch die Auswirkung einer Überraschung gewesen, die ihr Emma vor knapp einem Jahr hatte bereiten wollen. Ein Überraschungsbesuch in Bogen, der niederbayerischen Kleinstadt, in die es Sophia verschlagen hatte. Back to the roots. Auf dem Bauernhof ihrer Familie mütterlicherseits. Der Vater ein portugiesischer Wanderarbeiter, von dem Sophia viele Jahre lang gedacht hatte, die Großmutter hätte ihn erschlagen, von dem sie aber heute wusste, dass er nach einem Streit einfach seine Sachen gepackt hatte und, ohne ihr eine Nachricht zu hinterlassen, weitergewandert war.

Auch eine Überraschung, auf die sie hätte verzichten können. Bis heute ahnte sie nicht einmal, was aus ihrem geliebten Vater, dem stolzen, schönen Tiago Alvarez, geworden war.

Nach der Trennung von Alexander hatten die Kinder entschieden, beim Vater, dem Baby und der neuen Frau zu bleiben, mit ihren regelmäßigen und gemeinsamen Mahlzeiten, Abend für Abend um einen gemeinsamen Tisch. Kein Pizzaholen oder den Kindern zwanzig Euro für einen Döner in die Hand drücken. Sie hatte gedacht, die Kids von heute fänden das cool. Offenbar war jedoch ökologisch nachhaltige Ernährung wichtiger als Mutterliebe.

Im Grunde hatten die Killer ihre Familie gekillt. Zu gut ihre Aufklärungsquote von fast hundert Prozent. Gebracht hatte es ihr auf Dauer allerdings nichts, außer einem Sohn, der bis heute noch nicht bei ihr in Bogen gewesen war. Im Gegensatz zu Emma, die ihre Mutter an jenem Tag hatte überraschen wollen. Eine Überraschung, die ihr Kind auf grausame Weise fast das Leben gekostet hätte.

Noch heute war die ganze Familie traumatisiert, und Alexander hatte ihr erst einmal das Leben schwer gemacht, indem er die Kinder gegen sie beeinflusst hatte. Bei Raffa war es ihm gelungen. Bei Emma nicht. Sie kam regelmäßig, um sie und die Oma auf dem Bauernhof zu besuchen.

»Polizeihauptmeisterin Alvarez, wo bist denn schon wieder mit deinen Gedanken?« Korbinian Hartl lächelte sie warm an. Sie mochte Korbinian, einen jungen, engagierten, gut aussehenden Mann, der gerade zum Polizeimeister befördert worden war. Seiner Freundin Cornelia zuliebe, die sich weigerte, aus dem Bayerischen Wald wegzugehen, hatte er sich aus der Oberpfalz nach Bogen versetzen lassen. Etwas, das ihr Ex Alexander niemals für sie getan hätte.

»Ich nehm an, unsere Mutter Teresa ist mit dem Kopf bei dem Typen, der sich unten in der Zelle den Kopf an der Wand blutig g’schlagen hat, damit er der Zeitung sagen kann, mir sind’s g’wesen!« Kontaktbeamter Büchlein grinste. »Nur dass ihm halt keiner geglaubt hat, außer vielleicht die Sophia. Edel sei die Jägerin, aufrecht und gut.«

Jägerin, sie hasste den Spitznamen, der auf die grüne Uniform zurückzuführen war, die sie einige Zeit hatte tragen müssen, ehe Zöpfl ihr endlich die blaue bestellt hatte. Sie hatte für sie gekämpft, während sich die männlichen Kollegen über sie beklagten, weil bei der neuen angeblich der Hosenschlitz zu klein war. Sophia fragte sich, ob es tatsächlich so war oder ob niederbayerische Polizisten zum Größenwahn hinsichtlich ihrer Männlichkeit neigten. Sie würde es jedenfalls nicht überprüfen.

Sophia überlegte, ob sie Büchlein sanft darauf hinweisen sollte, dass Perspektivwechsel ein wichtiger Bestandteil der Ermittlungsarbeit waren. Andererseits glaubte auch sie keine Sekunde lang, dass ausgerechnet Korbinian, wie von dem Kleinkriminellen behauptet, zu so einer Tat fähig gewesen sein sollte. Ihre Instinkte, was Menschen anging, ließen sie nur selten im Stich. Und der eine oder andere Straftäter neigte nun einmal zur Selbstverletzung, um es einem Beamten aus Rache in die Schuhe zu schieben und dann mit dieser herzzerreißenden Story an die Presse zu gehen.

Sophia war auch schon mal das Opfer gewesen. Eines Jugendlichen, der sie beschuldigt hatte, sie geschlagen zu haben. Allerdings hatte er damals dabei übersehen, dass er fast zwei Köpfe größer und doppelt so umfangreich und doppelt so schwer wie sie war. Er war schon gescheitert, als er zeigen sollte, wie Sophia ihm das hätte antun sollen. Der Holzscheitl Peppi, ein kleiner Gauner, der auch schon mal beim Einbruch im Kellerfenster stecken geblieben war. A bisserl dämlich war er ja schon.

Büchlein wollte seinen Bierknödelbauch weiter aufpumpen, um mehr Volumen zum Spotten zu haben, doch Sophia unterbrach ihn scharf: »Um was geht’s hier eigentlich? Ich muss noch den Bericht schreiben über die Geschwindigkeitsmessung auf der 2140 bei Haselbach.«

Mit ihrem Aufgabenbereich Verkehrssicherheit hatte sie sich abgefunden.

»Vierzehn Beanstandungen mit zwölf Verwarnungen«, ergänzte Korbinian Hartl trocken, »und zwei Anzeigen. Der Pfarrer Neuhaus war auch dabei.«

Büchlein grinste. »Hat er wieder mal sei Blaulicht benutzt, um schneller bei der Krankensalbung zu sein?«

»Ich glaub eher, er hat Hunger g’habt.« Auch Kim Mayer, blond, hübsch und Polizistin im zweiten Jahr, grinste. »Im Gasthof Engerling gibt’s heut a Wildgulasch.«

Sophia wollte sich jedoch nicht mit Pfarrern auseinandersetzen, denen sie schon hundertmal erklärt hatte, dass das Blaulicht auf einen Polizeiwagen gehörte und nicht auf einen dunkelblauen Fiat mit Aufklebern wie »He counts the stars and calls them all by name. Psalm 147:4« oder »As the Deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my GOD«.

»Einen Hirschen fürs Katholische benutzen«, hatte ihre Mutter mit einer Anspielung auf das britisch vornehme »Deer« geschimpft, »und ihn dann im Wirtshaus auffressen. Und wieso überhaupt in Englisch? Der Herr Prediger International.«

Dennoch musste Sophia unwillkürlich darüber lächeln, wie ein erzkonservativer Pfarrer wie Neuhaus seine Strategie geändert hatte. »Der Herrgott darf ned nur in der Kirch sichtbar sein«, hatte er beschlossen, »sondern er muss überall sein, damit nie mehr so was Grausames passiert wie im letzten Jahr zu Pfingsten.«

»Und warum dann ausgerechnet in Englisch?«, hatte ein Gemeindemitglied ihn gefragt.

»Damit a jeder versteht, worum’s mir geht. Auch a ausländischer Tourist. Und die Flüchtling aus der Unterkunft sowieso.«

Die fürchterlichen Vorfälle im letzten Jahr hatten Pfarrer Neuhaus fast in eine Glaubenskrise geführt und ihn dazu gebracht, das fest im Kirchenrecht verankerte Beichtgeheimnis zu hinterfragen. Er war dabeigeblieben, beim Beichtgeheimnis und in der Kirch, aber »Jetzt«, so Sophias Mutter Annemarie weiter, »kommt man dem Pfarrer Neuhaus gleich überhaupt nicht mehr aus. Jetzt predigt er nicht nur in der Kirch oder schaut bei seinen Besuchen zuerst, ob da überhaupt a Kreuz in der Wohnstuben hängt, sondern jetzt is er auch noch Social-Media-mäßig unterwegs. Twittert die ganze Nacht wie der Trump präsidial posthum … Und sein Auto, also des vom Pfarrer, ned vom Trump, ist a einzige Litfaßsäule im Namen Gottes«.

Mit der für sie typischen Handbewegung wischte sich Sophia den Pony aus der Stirn, als wolle sie mit der Geste auch die inneren Bilder fortwischen, die noch immer, vor allem nachts, vor ihrem geistigen Auge und in ihren Träumen aufblitzten. Sie wandte sich automatisch an Korbinian, ihren Partner, mit dem sie seit geraumer Zeit Streife fuhr, wollte wissen, ob er ihr sagen könne, was es mit dieser Überraschung auf sich hatte, doch der zuckte nur mit den Schultern und nahm einen Anruf entgegen.

»Also los jetzt, um was geht’s?« Sie wandte sich an Kim und Büchlein. »Was genau wollt ihr von mir?«

»Wenn wir dir des jetzt sagen täten, Sophia«, begann Kim Mayer, und Büchlein endete: »… dann tätst du höchstwahrscheinlich Nein sagen, Sophia, weil du bei so was ganz bestimmt nicht Ja sagst!« Er lächelte, wobei sich die Backen links und rechts seiner Stupsnase wie kleine rote Luftballons aufbliesen.

Sophia unterdrückte die portugiesisch-leidenschaftliche Hälfte in sich, indem sie sich zur Ruhe zwang, und entschied sich für den bayerisch-gemütlichen Anteil, der ebenfalls fest in ihren Genen verankert war: »Wenn ich Nein sag, dann weil ich nicht Ja sagen mag. So einfach ist das, Büchlein.«

»Allerdings hast in dem Fall keine Wahl!« Sophias Boss, Dienstherr und Inspektionsleiter Ferdinand Zöpfl, kam nie einfach so aus seinem Büro. Er trat auf. Raumfüllend. »Wia der Söder, wenn er sich hinters Rednerpult schiebt.« Diese Einschätzung kam ebenfalls von Sophias Mutter. »Bloß viel hübscher ist er. So männlich.«

Auch jetzt sah Zöpfl Sophia mit diesem spöttischen Blick seiner blaugrünen Augen an, mit dem er es seit ihrer ersten ungewöhnlichen Begegnung immer wieder schaffte, sie aus dem Konzept zu bringen.

Sophias Blick ging nach oben zu seinen ein Meter neunzig, und sie war gleichzeitig froh, dass der Weg ihrer Augen nicht mehr ganz so weit war. Gestern Abend noch hatte ihre Mutter den Hosensaum aus der Polizeiuniform gelassen, sodass sie wieder ihre geliebten hohen Absätze tragen konnte. Ein Meter sechzig waren nicht so überzeugend wie ein Meter achtundsechzig. Die Mutter hatte es wirklich geschafft, aus der Hose den allerletzten Stoffrest herauszuholen.

Zöpfl schien einen Moment lang überrascht, wollte noch was sagen, aber Sophia war schneller: »München?« Es war unwahrscheinlich oder vielleicht …? Sie tastete sich vor. »Und ich krieg meinen alten Dienstgrad zurück?«

Sophia sah sich schon die lästige Uniform vom Körper reißen. Vor allem aber endlich wieder nah bei den Kindern sein, sie regelmäßig sehen und umarmen können. Ihre rechte Hand begann vor Aufregung zu zittern. Sie hielt sie mit der linken fest. Fühlte den Puls, über den sie die ineinander verschlungenen Initialen R für Raffa und E für Emma hatte tätowieren lassen.

Doch Zöpfls Antwort war trocken und emotionslos. »Osterhofen. Nächsten Dienstag. Fünf Uhr dreißig in der Früh.«

»Is was passiert?«

»Ich sammel dich am Stadtplatz ein.«

Mit dieser kryptischen Antwort wollte er schon in sein Büro zurück, drehte sich an der Tür jedoch um, senkte den Blick, betrachtete lange und ausführlich zuerst ihre Hose, dann ihre High Heels. »In flachen Schuhen, Alvarez, sonst kommst ned vom Fleck, wennst amal einem herjagen musst, Jägerin.«

Die Tür knallte hinter ihm zu.

Fritz Büchlein und Kim Mayer hatten Mühe, ihr Grinsen zu verbergen. Korbinian machte eine beruhigende Geste, für die Sophia ihm dankbar war. Jetzt nicht in Zöpfls Büro stürmen und ihn anpflaumen. Sie wollte, sie musste alles richtig machen. Sie wollte noch immer nach München zurück. Denn in einem hatte Zöpfl recht. Wenn sie nicht kontrolliert blieb, würde sie nie wieder von hier wegkommen und irgendwann nicht nur unter den sich stapelnden Akten aus dem Aufgabenbereich Verkehrssicherheit begraben, sondern auch hier beerdigt werden, wenn ihre Zeit gekommen war.

Sie sehnte sich nach ihren Kindern.

Sie sehnte sich nach München.

Und sie sehnte sich, nach all den Verkehrssündern, nach einem echten Straftäter. Nach einem Fall, der in ihrem Hirn auf die Turbotaste drückte. Sie sehnte sich nach Mord. Aber jetzt musste sie ihrer Mutter erst einmal schonend beibringen, dass sie die Uniformhose wieder kürzen musste.

3

Sie trat an das schmiedeeiserne Tor, wartete noch, weil er sie schon vor ihrem ersten Besuch um diesen Augenblick gebeten hatte. Er brauchte ihn, um sich zu sammeln und vor allem, um die Toilette aufzusuchen. Er musste immer die Toilette aufsuchen, bevor die oder der Nächste kam.

Fünf Minuten vorbei. Sie legte den Finger auf die Klingel, und in der nächsten Sekunde schon surrte der Türöffner.

Wie immer hatte er sie schon erwartet. Der Eingangsbereich war hell und freundlich. Vor einer Tür standen Kinderschuhe, Spielzeug für den Sandkasten lag herum. Sie wählte jedoch weder die Tür im Erdgeschoss noch die im ersten Stock. Sie stieg die Wendeltreppe mit den hohen Stufen bis in den Keller hinab. Dort reichte er ihr die Hand, fragte sie, ob sie Wasser oder Tee wolle, forderte sie auf, sich schon einmal zu setzen, er sei gleich wieder mit dem Getränk bei ihr. Kein Vor, kein Zurück, kein Neben-sich, nur Stoppschilder. Alles so wie immer.

Obwohl – an diesem Tag war etwas anders. Sobald er ihr gegenübersaß, die Papiertaschentücher für sie bereitgelegt, die sie nicht benötigte, weil sie ohnehin nicht weinen würde, bat er sie diesmal, nicht von Uringeruch und Fäkalien zu berichten, von gebrauchten Windeln und frischen Windeln, die sich zunehmend statt ihrer geliebten Romane und Reisebücher in den Regalen breitmachten, weil so wenig Platz war. So verdammt wenig Platz in der viel zu engen Zwei-Zimmer-Wohnung, den sie obendrein für die vielen Medikamente benötigte. Für frische Handtücher, Wärmekissen, Salben … Für jede Körperstelle eine andere. Blasenkatheter und Urinbeutel wurden noch immer vehement abgelehnt. Nicht nur, weil sie Harnwegsinfektionen nach sich zogen und zu spät erkannt sogar eine Sepsis hervorrufen konnten – vor allem aber waren Urinbeutel peinlich.

Doch das ständige Windelwechseln war schwer. Schon bald wäre es nicht mehr anders möglich. Sie konnte jetzt schon oft vor Rückenschmerzen kaum noch aufrecht gehen, und Ibuprofen war ihr bester Freund. Zumindest, bis sie ganz kaputt war, seelisch und körperlich. Erstickt am Geruch und erschöpft vom nächtlichen Aufstehen, weil regelmäßig umgelagert werden musste, um einen Dekubitus zu verhindern. Irgendwann würde sie einfach liegen bleiben. Egal, was geschah. Aber jetzt saßen sie nach dem Umlagern oft noch lange, redeten, hörten Musik, oder sie las vor … Das waren die schönen Momente … die schönen Momente, die schönen … Nein, die Wahrheit war, dass sie ganz allmählich an der Situation verzweifelte, in ihren unterdrückten Gefühlen ertrank.

Auch forderte er sie nicht wie sonst auf zu weinen. Sie versuchte es ja. Zu weinen. Irgendwo hinter ihren Augen stauten sich die Tränen. Sie hätte so gern geweint. Aber etwas hielt das viele Wasser zurück, das sich über die Jahre angesammelt hatte. Welche Farbe hätten sie wohl gehabt, hätte sie sie nur einmal laufen lassen? Vermutlich ein verrottetes, nach Fäulnis riechendes Schwarz.

Er fragte sie auch nicht, ob sich die Finger ihrer linken Hand im Schlaf wieder wie zu Klauen verformt hatten. Als wollten sie etwas mit aller Macht fest- und zurückhalten. Als wüssten sie von einem Zorn tief in ihr, den sie einfach nicht fühlte. Am Morgen kostete es sie viel Kraft, die Finger wieder zu strecken. Sie musste funktionieren. Funktionieren. Funktio–

»Kommen Sie!« Gerade noch hatte er ihr gegenübergesessen, jetzt stand er groß und verdammt attraktiv vor ihr. Dichtes weißes Haar, das ihm immer wieder in die Augen fiel, tiefblaue, lebendige und stets verständnisvolle Augen. Ein Mann zum Anlehnen, nicht perfekt. Manchmal hatte sein Pullover einen winzigen Fleck, oder sein Schuhband war offen. Sie wies ihn dann darauf hin. Nicht dass er stolperte und sich wehtat, der einzige Mensch, der sie verstand. Der einzige, der ihr zuhörte, aber ihr verdammtes Leben ganz sicher nicht mit ihr geteilt hätte, wäre er nicht liiert, sondern frei gewesen.

Sie fühlte keine Wut.

Sie fühlte nichts.

Dachte jedoch, dass auch er irgendwie verlogen war. Er gab ihr gute Ratschläge, aber half er ihr tatsächlich, etwas zu ändern? Nein! Sie sehnte sich nach ihrem Vater. Aber der war tot. Und die Mutter, nun, die hatte sich lieber in die Verantwortungslosigkeit einer Demenz begeben.

»Jetzt stehen Sie schon auf.« Er reichte ihr die Hand. Sie nahm sie nicht.

»Warum?«

Wie es ihr ging, fragte er schon lange nicht mehr, das wusste er auch so.

Statt einer Antwort hielt er ihr den Unterarm entgegen. »Packen Sie mich. Mit beiden Händen.«

»Warum?«

»Tun Sie es einfach.« Er wirkte, als wolle er keine Zeit verlieren.

Sie tat, was er wollte. So wie sie immer tat, was von ihr erwartet wurde.

»Fester. Ich halte das schon aus.«

Sie versuchte es. Versuchte es wirklich. Gab auf. »Ich hab nicht genug Kraft.«

Er nickte. Blieb zunächst wieder wortlos, reichte ihr nun einen Baseballschläger. »Schlagen Sie auf das Kissen auf der Couch ein. Sie haben die Kraft. Stellen Sie sich vor, auf was Sie in Ihrem Leben einschlagen wollen. Nur zu, es kann nichts passieren.«

Sie fing an.

Zunächst zögernd.

»Fester!«

Sie versuchte es. Es gelang ihr. Ein wenig.

»Trauen Sie sich. Lassen Sie alles in sich los. Die Wut. Die Ungerechtigkeit. Den Schmerz. Was immer Sie daran hindert, Ihr Leben zu leben.«

Was hatte er gesagt? Sie solle sich vorstellen, auf was sie einschlagen wolle? Ein Bild tauchte vor ihr auf, und dann – schlug sie zu. Mit einer Kraft, die sie nicht von sich erwartet hätte. Nicht mehr von sich erwartet hätte. Die Augen, sie spürte es, spürte, dass der Hass in ihr Gestalt annahm. Der Mund verzerrt. Es war, als löste sich ihr Gesicht in unzählige Fragmente auf, ehe es sich wieder neu zusammensetzte. Zu einer widerlichen, hässlichen, grausamen Fratze. Für den Bruchteil einer Sekunde schämte sie sich, dass er sie so sah. Aber er war der Exorzist, und sie schlug den Hass, schwarz wie Galle, aus sich heraus, brach den ganzen Dreck aus sich heraus.

Irgendwann sackte sie erschöpft zusammen, und ihre Tränen überschwemmten den kleinen, vollgestopften Raum, in dem es immer nach dem Muff alter Möbel roch.

Er reichte ihr die Hand.

Führte sie zu ihrem Stuhl.

Setzte sich ihr gegenüber.

»Gut gemacht«, sagte er.

»Danke«, antwortete sie.

Er lächelte.

Sie lächelte auch.

»Geht es Ihnen besser?«

»Ja!«

Es ging ihr tatsächlich besser. Denn es gab einen Ausweg. Das hatte er ihr gerade aufgezeigt. Und daher sah sie zum ersten Mal einen Sinn in der Psychotherapie, zu der ihr die Hausärztin geraten hatte. Sie wusste jetzt, sie konnte töten.

4

Ein Fauchen. Sophia Alvarez zuckte erschrocken zurück, und im nächsten Moment schon loderte die Flamme auf. Sie hatte es gewusst. Sie hatte die ganze Woche über gewusst, dass die für den kommenden Dienstag angekündigte Überraschung nichts Gutes zu bedeuten hatte. Aber dass ihre Kollegen so gedankenlos waren, sie dem auszusetzen, das hatte sie nicht geahnt.

Erinnerungsfragmente. Ihre zwölfjährige Tochter Emma von einem Psychopathen mit Benzin übergossen. Das Klicken des Feuerzeugs. Sie hörte es wieder. Sie sah es wieder vor sich. War wie erstarrt.

Sagte kein Wort.

Schrie ihre Kollegen nicht an: Wer verdammt noch mal hat euch derart ins Gehirn g’schissen? Wie brunzbisblöd kann man sein!

Sie fluchte. Innerlich. Dort, wo sie jedes Gefühl, das dieses furchtbare Ereignis betraf, eingemauert hatte, sodass es nie wieder nach außen drang. Nie wieder! Denn solche Gefühle waren gefährlich. Solche Gefühle konnten einen dazu bringen, etwas zu tun, was man nicht tun wollte. Was einem das ganze Leben versaute. Niemand war gefeit davor. Kein Einziger. Das hatte sie ihr Job als Mordermittlerin gelehrt.

Sophia fluchte weiter, wechselte ins Portugiesische, verwendete Worte wie sacanagem, sacana, cagada … Doch ihre lautlose Schimpftirade wäre, hätte sie sie aus sich herausgeschrien, in dem Lärmpegel untergegangen, den das Füllen des Heißluftballons nach sich zog. »Fodes caralho, filho da puta«, das entschlüpfte ihr dann doch. Aber wie erwartet nahm keiner davon Notiz. Alle waren zu sehr mit dem Aufbau des Ballons beschäftigt. Sophia hatte ihre Kollegen noch nie so aufgeregt gesehen. Kim, Büchlein, ja sogar Zöpfl, der sie wie angekündigt am Stadtplatz von Osterhofen abgeholt hatte. Kein Wort hatte er ihr verraten, als sie neben ihm auf dem Beifahrersitz seines SUV die Donau entlanggefahren war. Mitten hinein in das Licht des erwachenden Tages und auf die Wiese, auf der sie sich jetzt höchst unfreiwillig befand.

»Das ist unsere Überraschung, Sophia!« Die Flamme loderte, fauchte, zischte und huschte glutrot über die schweißnassen Gesichter ihrer Kollegen.

»Schauts, wie sie schaut!« Büchlein grinste.

»So richtig begeistert is anders.« Kim lachte.

»Hast Höhenangst, Sophia?« Das war wieder Büchlein. »Die Jägerin bringt jeden Mörder zu Fall, und dann hat s’ Angst vorm Bisserl-in-die-Luft-Gehen.«

Wie ignorant konnten Menschen sein. Sophia sah Zöpfl vorwurfsvoll an, auch, weil er sie hierher verschleppt hatte. Zöpfl verstand ihren Blick falsch. »Für die Uhrzeit kann ich nix, Sophia«, erklärte er. »Des ist wegen der Thermik. Weil bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang die Winde eher schwach sind, der Ballon ist dann besser unter Kontrolle. Du willst doch sicher auch a ruhige Fahrt. Koa ständiges Auf und Ab.«

Ich will überhaupt nichts, wollte Sophia schon entgegnen, und eine Ballonfahrt schon gleich gar nicht, doch da hatte sich Zöpfl schon wieder von ihr abgewendet und beobachtete fasziniert, wie sich der Korb allmählich aufrichtete. Korb und Heißluftballon waren größer, als Sophia es sich gedacht hatte.

»Auf geht’s! Rein mit euch!«, kommandierte der Ballonpilot, der sich ihr knapp als »I bin der Gruber Toni« vorstellte. Kim Mayer sprang behände in den Korb, Fritz Büchlein tat sich aufgrund seiner Rundungen schwer. Er schnaufte und stöhnte.

Wieder ein Fauchen, ein Heulen, eine noch riesigere Flamme, als wolle der Ballon jetzt erst richtig Gas geben. Zöpfl schrie, das Zischen, Fauchen, Stöhnen und Schnaufen übertönend, Sophia solle endlich einsteigen, der Gruber Toni brüllte, es gehe jetzt um jede Sekunde, sonst hebe der Ballon ohne sie ab, doch Sophia rührte sich nicht. Stand noch immer wie erstarrt.

Emma hatte nicht gebrannt, aber der Psychopath, kaum älter als ihr siebzehnjähriger Sohn Raffa. Vor ihren Augen. Und keiner ihrer Kollegen schien auch nur noch eine Sekunde daran zu denken. Dabei hatten sie es alle mitangesehen. Mitansehen müssen.

»Ihr könnt mich alle mal!« Sophia wollte sich schon gemütlich eine Zigarette anzünden, sich umdrehen und gehen. Egal, wie lange sie bis nach Osterhofen unterwegs sein würde. Danach würde sie das Pferd versorgen, das auf dem elterlichen Bauernhof Einzug gehalten hatte, auf dem sie jetzt wieder wohnte.

»Ein Pferd ist besser als jede Therapie, es erreicht Tiefen, an die weder Eltern noch Großmutter noch Bruder auch nur annähernd andocken können.« Hans-Christian Zarth, Psychiater und Sophias bester Freund, hatte gar nicht erst versucht, Emma zu therapieren. Das Pferd war seine Idee gewesen. Eine gute Idee. Und ihr Ex, Alexander, hatte es sogar bezahlt.

Sophia wollte sich schon endgültig aus der Reichweite des Heißluftballons entfernen, doch da wurde sie von zwei kräftigen Armen um die Taille gepackt und mit einer Leichtigkeit hochgehoben, als sei sie mit ihren vierundfünfzig Kilo nichts weiter als ein Fliegengewicht. Im nächsten Moment fühlte sie sich schon mit dem halben Oberkörper über den Korbrand abgelegt, von Kim gezogen, von Zöpfl geschoben, mit beiden Händen auf ihrem Hinterteil. Sie plumpste kopfüber in den Korb, die Seile wurden gelöst, noch ein paar kräftige Züge am Bunsenbrenner, und der Korb hob vom Boden ab. Mit ihr und, Sophia konnte es kaum fassen, ohne Zöpfl.

Sie rappelte sich zurecht, blieb jedoch sicherheitshalber sitzen, um nicht nach unten schauen zu müssen, der Himmel über ihr genügte, und schrie Zöpfl durch die Korbwand hindurch wütend zu: »Feigling!«

»Ich nehm von unten eure Verfolgung auf«, kam es gelassen über den Korbrand zurück. »Ihr müsst schließlich nach der Landung wieder aufgegabelt werden.«

»Unser Boss«, schmunzelte Kim, »Mr. Mountainmarathonman, hat Höhenangst.«

»Komm, stell dich hin, Sophia«, meinte Büchlein, »sonst kriegst ja nix mit von unserem schönen Donautal.«

»Ich kenn das Donautal.« Sophia knurrte und beschloss, auf dem Boden des Weidenkorbs zu bleiben, bis der ganze Mist vorbei war. Doch jetzt nahmen sie erst einmal mit ansteigender Höhe Fahrt auf, begannen, so zumindest kam es Sophia aus ihrer Position vor, überraschend sanft durch ein Himmelsmeer zu gleiten, mit Wolken, die Sophia an schneeweiße Wellen erinnerten. Bald würden sich die Wolken endgültig teilen und den Blick freigeben auf die Hauptfigur in diesem Theaterstück – die Sonne. Jeden Tag wieder ging sie auf. Schob sich vor oder blieb unsichtbar hinter den Wolken. Aber sie war da. Egal, was geschah. Unabänderlich. Und in diesem Augenblick einfach nur schön.

»Jetzt steh schon auf, Sophia!« Mit einer wohlwollenden Geste streckte Büchlein die Hand nach ihr aus.

»Keiner hat mich gefragt.« Sophia konnte sehr stur sein, wenn ihr danach war. »Ich will nicht. Ich bleib hier hocken, bis der ganze Schmarrn vorbei ist.« Nicht einmal unter Gewaltandrohung würde sie zugeben, dass sie diejenige war, die Höhenangst hatte.

Büchlein zog seine Hand wieder zurück, aber nur, um ihr gleich darauf eine Flasche Ginjinha entgegenzuhalten. Ihren über alles geliebten portugiesischen Kirschlikör. Genussmittel und Notfallmedizin. »Trink an Schluck.«

»Wo hast du den her? Ich krieg in Passau immer nur stinknormalen Kirschlikör. In Bogen gibt’s nicht einmal den.« Sie griff nach der Flasche. Büchlein zog sie erneut weg.

»Wennst aufstehst, verrat ich’s dir.«

»Jetzt spinn nicht rum.«

»Steh auf, dann ist die Höhenangst gleich weg. Weil in der Phantasie ist alles schlimmer als in echt.«

»Ich hab keine Höhenangst, verdammt!«

»Musst auch nicht haben«, mischte sich nun auch noch der Gruber Toni ein und aktivierte wieder den Brenner, sodass alle Fahrgäste eine ordentliche Portion Hitze abbekamen. »Der Ballon steigt so langsam auf, des kriegst du gar nicht mit …«

»Wie hoch?«

»So an die viertausend Meter.«

Sophia riss Büchlein die Flasche Ginjinha förmlich aus der Hand, schraubte sie auf und nahm einen langen, einen sehr langen Schluck.

Toni Gruber lachte. »Schmarrn, so an die dreihundert Meter kriegen wir heut hin.«

Oh Mann! Schönes Jubiläumsgeschenk zu ihrem Einjährigen im Polizeirevier Bogen! Dazu noch eine Kim Mayer, die aus dem Jubeln gar nicht mehr herauskam.

»Da ist ja Deggendorf, die Geiersberger Kirch und der Stadtwald! Der Stadtwald ist auch da!«

»Der Stadtwald ist bei der Geiersberger Kirch«, erklärte Sophia trocken. »Also warum sollte er plötzlich woanders sein?«

Kim sah sie an, überlegte kurz und rutschte dann am Korb entlang, blieb neben Sophia in der Hocke sitzen. »Das war scho super«, wechselte sie das Thema, »wie du das Revier umgekrempelt hast.« Sie nahm Sophia den Kirschlikör aus der Hand und trank einen kräftigen Schluck.

Umgekrempelt? Ja! Das hatte sie. Jedoch mehr aus Langeweile als aus dem Wunsch heraus, Ordnung zu schaffen. Aus den Asservatenkammern hatte sie die Fahrräder ihrer Kollegen und deren Familienmitgliedern entfernt und den Kinderwagen, der nicht mehr gebraucht wurde. Die riesige Puppenküche, die irgendwer irgendwann einmal für seine Tochter gebaut hatte und für die es keine Verwendung mehr gab, hatte sie mit dem Einverständnis ihrer Kollegen an ein Kinderheim gespendet und danach Platz geschaffen für – Überraschung – Asservaten. In dem noch analogen Fotoapparat befand sich endlich wieder ein Film, und im Raum für die Spurensicherung gab es zwar noch immer keine nennenswerten Spuren, dennoch war er mittlerweile dank Sophia einsatzbereit für den Fall, dass doch wieder einmal ein Verbrechen im idyllischen Bogen und seiner Umgebung geschah.

Während Sophia noch an das erste Jahr dachte, das sie zurück in ihre alte Heimat geführt hatte, rappelte sich Kim wieder auf, schwang den Ginjinha über dem Korbrand hin und her und jubelte: »Da drüben ist Niederalteich, schau, Sophia, schau halt amal!«

Und da Klöster so etwas waren wie die schützende Hand Gottes, ließ sich Sophia nun doch auf Toni Grubers ausgestreckte Hand ein, die er ihr anbot, um sie in die Höhe zu ziehen. Und nicht nur wegen Gott ließ sie sich auf ihn ein, sondern weil er ein durchaus ansehnlicher Mann war und sein Lächeln ebenso strahlend war wie das Licht der Sonne, die nun in ihrer ganzen Schönheit endgültig aufgegangen war.

5

Absolute Stille. Kaum ein Lüftchen regte sich, nur hin und wieder war über ihrem Kopf das Rauschen des Doppelbrenners zu hören, der die Luft im Inneren des Ballons erhitzte.

Sophia hatte es geschafft. Sie war nicht nur aufgestanden, sondern stand noch immer. Neben Kim, Büchlein und dem Gruber Toni und zu ihrer großen Überraschung – ohne Höhenangst. Toni Gruber hatte recht. Das langsame Aufsteigen des Ballons hatte tatsächlich eine andere Wirkung auf das neurovegetative Nervensystem, als vom Dach eines Hochhauses in die Tiefe zu schauen.

Kein Schwindel, kein Schweißausbruch, kein Herzklopfen, keine weichen Knie. Einmal, als Alexander, der Bergfex, sie kurz nach dem Kennenlernen ins Karwendelgebirge mitgenommen hatte, war sie ihm sogar auf einen Klettersteig gefolgt, um vom Gipfel aus das herrliche Panorama zu genießen. Bergblind war sie in ihrer ersten Verliebtheit gewesen. Und dann war mitten auf dem Klettersteig die Angst gekommen.

Keinen Schritt hatte sie mehr gehen können. Nicht vor und nicht zurück. War mittendrin stecken geblieben, und Alexander hatte sie nur mühsam dazu überreden können, Schritt für Schritt wieder hinabzusteigen, den Blick immer geradeaus, auf keinen Fall nach unten gerichtet.

Noch heute verfluchte sich Sophia dafür, dass sie ihrem Ex nachgegeben hatte. Imponieren hatte sie ihm wollen. Ihm beweisen, dass sie selbstverständlich alle seine Hobbys mit ihm teilte. Blöd war sie gewesen. Saublöd.

Danach jedenfalls war Alexander zuerst allein in die Berge gegangen, dann mit Raffa und Emma, und irgendwann, als die beiden zu Teenagern geworden waren, die alles ablehnten, was ihre Eltern vorschlugen, war er wieder allein auf den Berg. Sie hatte ja nicht ahnen können, dass er ausgerechnet beim Klettern diese Frau kennenlernen und ihretwegen die Familie verlassen würde. Gaby! Allein schon der Name. Wechselte man nur einen Buchstaben aus, wurde Gaby zu Baby, Baby zu Gaby. Gaby hatte ein Baby. Mit Alex, dem Vater ihrer Kinder. Auch nach über einem Jahr fühlte es sich noch immer falsch an.

»Der Ballon erhält seinen Auftrieb nicht durch die Kraft eines Motors«, erklärte Toni grade, und Sophia zwang sich, ihm zuzuhören und nicht ihren Gedanken. »Allein der Wind bewegt ihn vorwärts, ähnlich einem Segelschiff auf dem Wasser.«

Gleiten durch die Lüfte. Keine trennende Wand zwischen sich und dem Draußen außer dem einfachen Weidenkorb, der Sophia bis zur Brust ging. Kim, die fast einen Kopf größer war als sie, reichte der Korb nur knapp über den Bauchnabel, und vermutlich klammerte sie sich auch deswegen an den Haltegriffen fest, die eigentlich für eine holprige Landung gedacht waren. Sophia konnte sich ein Lächeln nicht verbeißen. Jeder kochte nur mit Wasser, aber schlau daherreden.

Sophia ließ den Blick weiter über das Donautal in seinen satten Sommerfarben gleiten. Mit einer Donau wie einem blauen, durch die Landschaft flatternden Band. Jetzt tauchte tief unter ihnen das berühmte Donaualtwasser Staatshaufen auf. Ein Naturschutzgebiet, in dem sich regelmäßig Pfeifente, Beutelmeise, Blaukehlchen, Kormoran und Grau- und Silberreiher ein Stelldichein gaben.

Wenn Emma sie das nächste Mal besuchte, würde sie mit ihr an die Donau fahren, an die Stelle, wo sie einen großen Teil ihrer Kindheit verbracht hatte, mit ihrer damals besten Freundin Katharina.

Gemeinsam waren sie herangewachsen, und Sophia war sich neben Kathi zunehmend vorgekommen wie eine Graugans neben einem Seidenreiher. Katharina war nicht nur hübsch. Katharina war schön. Dunkle, fast bis zur Taille reichende Locken. Augen wie ein Kaleidoskop mit Farben, die sich je nach Sonneneinfall veränderten. Schillerndes Grün, dann wieder durchsetzt mit einem ganz hellen Blaugrau. War Katharina besonders gut gelaunt, sprühten ihre Augen sogar goldene Funken.

Was sie jedoch vor allem für Sophia so besonders machte, war ihr ganz eigener intensiver Blick. So als gäbe es für sie niemand anderes außer ihrem Gegenüber. Ein kaum wahrnehmbares Neigen ihres Kopfes, ein Lächeln, eine leichte Veränderung ihrer Kaleidoskopaugen und man fand sich selbst in einem außergewöhnlichen farbigen Muster wieder. Wurde strahlend bunt und fühlte sich nun selbst als Mittelpunkt einer großen, stets schönen und aufregenden Welt.

»Ich würd gern so ausschaun wie du, Kathi.«

»Ach geh, mein Gesicht ist irgendwie immer gleich. Deins, Sophia, das is, das is …« Mehr hatte sie nie gesagt, sie nur mit einer Bewunderung angesehen wie danach niemand mehr. Wann hatten sie sich verloren und warum? Ob Kathi fortgegangen war wie von ihr geplant?

»Wenn i achtzehn bin, bin i weg, Sophia, das darfst glauben.«

»Gefällt’s dir bei uns nicht?«

»Scho, aber i will ned nur wissen, wie’s bei uns ist. I will in jeden Winkel von derer ganzen Welt.«

»Ist das nicht ein bisschen viel?«

»Von nix kommt nix, Sophia. Ich will jedenfalls wissen, wie’s woanders riecht und schmeckt. Den total anderen Sound will ich hören und dazu tanzen.« Sophia erinnerte sich noch gut, wie Kathi den Rock ihres Sommerkleides rechts und links gelüftet und sich anmutig einmal im Kreis gedreht hatte. »I mag koan Schuhplattler mehr. Ich will an Samba.«

»Du willst alles, Kathi?«

»Und kein bisserl weniger als das, Sophia. Komm halt mit.«

Bis zu jenem Abend, als die Großmutter auf ihren Vater losgegangen war, hatte sich Sophia nicht einmal annähernd vorstellen können, das Donautal irgendwann zu verlassen. Dann hatten sich die Ereignisse überschlagen, und sie war sogar noch vor Kathi losgezogen. Hals über Kopf. Ohne Abschied, nicht mal ein Servus. Danach hatten Kathi und sie nie wieder voneinander gehört.

Seltsam, dass sie gerade jetzt so intensiv an die Freundin aus ihrer Kindheit und Jugend denken musste. Ob Katharinas Wunsch in Erfüllung gegangen war? Überall da zu sein, wo’s koan Schuhplattler gab, dafür ganz viel Samba.

Oder war es eher so gekommen wie bei den meisten? Wie es Fernando Pessoa, der Lieblingsdichter ihres Vaters, so treffend ausgedrückt hatte: Und so schleppe ich mein Leben damit hin, das zu tun, was ich nicht will, und das zu erträumen, was ich nicht haben kann, absurd wie eine stehen gebliebene öffentliche Uhr …

Warum? Warum Katharina, gerade jetzt?

Warum ihr Vater? Immer noch.

Manchmal war Kathis kleine Schwester Tami dabei gewesen und hatte genervt, wenn Kathi und sie die Vögel beobachtet hatten oder durch die Auwälder gestreift waren. Vor allem das Vogelbeobachten war schön gewesen und die tanzenden Libellen. Leid hatten ihr immer die Fische getan, gefangen und hinuntergewürgt vom Reiher. Werden und Vergehen waren ebenso wie regelmäßige Überflutungen elementare Merkmale von intakten Aue-Biotopen.

Büchlein begann die Melodie von »Über den Wolken« nicht zu summen, sondern zu brummen. Fast hätte Sophia mitgebrummt: »Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.« Keine Höhenangst mehr. Welt und Sorgen tief unten und somit weit weg, der Himmel unendlich, nur der Wind, der einen mitnimmt. Der Heißluftballon durch das ruhige Luftmeer fahrend, hoch oben über dem unberührten Donautal, den Auwäldern, den blühenden Wiesen und Rapsfeldern, dem Donautalwasser. Sie musste beim nächsten Besuch Emma unbedingt an ihren und Katharinas Lieblingsplatz mitnehmen.

Sophia hatte diese Überlegung noch nicht zu Ende gebracht, als ihr klar wurde, wie wenig ihre Kinder von ihr wussten. Kaum etwas. Vielleicht sogar nichts. Nichts von dem, was ihr wichtig war, was sie ausmachte. Nichts von ihrem Großvater. Und auch die Großmutter hatten sie erst vor einem Jahr kennengelernt. Von ihrem Job hatte sie nie etwas erzählt, da Mord nichts für Kinderohren war. Stattdessen hatte sie fast jedes Versprechen, den Tag mit den Kindern zu verbringen, gebrochen, weil wieder ein Tötungsdelikt dazwischengekommen war. Hätte sie den Kids erklären sollen, weshalb sie nicht mit ihnen zum Skateboardfahren ging, nicht ins Kino, nicht zum Schlittschuhlaufen, dass sie nicht wie versprochen beim Lernen half? Hätte sie sagen sollen: »Hey Kids, muss weg, da ist eine skalpierte Frau in der U-Bahn, da sind tote Kinder im Müll, zerstückelte Leichen im Plastiksack«? Hätte sie sie in den Arm nehmen sollen, ganz fest drücken und dann mit großen Augen um Verzeihung bitten sollen: »Hey Kids, Mord und Totschlag sind meine Leidenschaft«?

Dann Trennung, der erzwungene Abschied von München, die Sache mit Emma, die den Kindern ihren Beruf auf eine Art näherbrachte, wie Sophia es nie beabsichtigt hatte.

Okay, sie war die Mama, aber dass sie auch ein Mensch war, das hatte sie ihnen bisher mehr oder weniger verschwiegen. Von selbst kam wohl kein Sprössling darauf. Man musste die Kids schon zwingen, die Eltern mit anderen Augen zu sehen. Indem man von sich erzählte. Die Abenteuer mit Kathi im Donaualtwasser wären ein guter Anfang gewesen. Sie waren ein Anfang. Nicht dass es irgendwann zu spät war und Emma und Raffa gar nicht mehr interessierte, wer ihre Mutter war.

Während Sophia über das Donautal schwebte, überlegte sie weiter. Vielleicht war das der Grund, weshalb Kinder einen so einfach zurückließen oder oder sogar in der Lage waren, Vater und Mutter ohne einen Funken von Emotion zu töten, nur weil sie sich ihren Plänen in den Weg stellten. Die Kinder wussten zu wenig, und daher wurde man austauschbar.

Emma und Raffa hatten sie zwar nicht umgebracht, aber sie hatten sie gegen diese schreckliche Durchschnittsgaby ausgetauscht. Ohne Ecken und Kanten, dafür mit einem runden Bauch, als sie sie zum letzten Mal gesehen hatte. Okay, Freispruch dafür, dass sie ihr den Mann geklaut hatte, nicht aber für Kindesentzug. Ein sanfter Stoß über den Weidenkorb des Heißluftballons bei etwa fünfhundert Höhenmetern wäre durchaus eine passende Strafe gewesen.

Jeder Mensch konnte töten.

Wenn die Gelegenheit günstig war.

Sicherheitshalber würde sie Gaby nie zu einer Fahrt mit dem Heißluftballon einladen.

»Kann ich mal dein Fernglas haben?« Sophia wartete nicht auf die Antwort, sondern nahm es dem Gruber Toni einfach aus der Hand. Ein Fauchen. Ein Zischen. Nicht der Gruber Toni, sondern wieder einmal der Brenner.

Über die Hälfte der geplanten Höhenmeter hatten sie jetzt vermutlich erreicht. Auch um die nicht gerade angenehmen Gedanken zu vertreiben, wollte Sophia noch etwas genauer ausloten, was sich tief unter ihr so abspielte.

Toni zeigte wieder seine blitzweißen Zähne. Sophia lächelte ebenfalls, bis ihr einfiel, dass sie heute Morgen Schokomüsli gegessen hatte, und da sie eine winzige Lücke zwischen Vorder- und Eckzahn hatte, blieb darin immer etwas hängen.

Sie klappte ihr gerade noch strahlendes Lächeln wieder zu, und während sie begann, mit dem Fernglas die Tiefe unter ihr Meter um Meter abzusuchen, als erhoffe sie sich irgendetwas, das sie aus ihrem unaufgeregten Polizeialltag befreien würde, ertastete sie sich die Stelle mit der Zunge. Logisch. Da war was. Na super.

Sie wandte sich ab, um sich das winzige Schokostück unauffällig mit der Zunge aus dem Spalt zu entfernen, mit dem festen Vorsatz, baldmöglichst zum Zahnarzt zu gehen.

»Wieso wackelt der Ballon überhaupt nicht, obwohl’s a bisserl windig ist?«, erkundigte sich Kim indessen.

»Weil es keinen Bodenkontakt gibt«, antwortete Toni, »und der Wind den Ballon mit sich treibt.«

»Dann ist der Ballon praktisch a Teil vom Wind«, stellte Kim weiter ihre Nachforschungen an.

»Und wie hoch steigen wir noch?«, beteiligte sich Büchlein nun ebenfalls am »Verhör«, während Sophia den Blick weiter durchs Fernglas über die Donaulandschaft gleiten ließ.

»Bis wir die Erdwölbung erkennen können.«

»Oh!« Staunen von Kim.

»A Wahnsinn!« Begeisterung von Büchlein.

Sophia hatte jede Angst verloren. Mit dem Fernglas tastete sie weiter das Donauufer ab, suchte jetzt nach Katharinas und ihrem Platz, versteckt hinter Weidengebüsch und Schilfrohr. Nichts als Natur. Sie hatte das »Natur« noch nicht zu Ende gedacht, da blitzte etwas auf. Pinkfarben. Sophia stellte das Fernglas schärfer. Ein Rollstuhl. Ein pinkfarbener Rollstuhl, einige Meter vom Altwasser entfernt.

Automatisch begann Sophia nach Insasse und Begleiter zu suchen. Doch der Rollstuhl hatte eine hohe Kopfstütze und stand so, dass sie nicht genau erkennen konnte, ob jemand in ihm saß oder nicht. Auch sonst war niemand zu sehen. Der Rollstuhl machte auf Sophia einen so einsamen, fast verlorenen Eindruck, dass sie wütend wurde. Da hatte doch tatsächlich jemand einen Rollstuhl, der, warum auch immer, nicht mehr gebraucht wurde, im Naturschutzgebiet entsorgt. Das war doch keine Müllhalde! Sobald sie wieder unten war, würde sie sich darum kümmern. Es war sicher nicht schwierig, den Besitzer eines rosafarbenen Rollstuhls ausfindig zu machen.

Während sie sich noch darüber ärgerte, beschlich sie jedoch ein anderes Gefühl. Sie konnte es noch nicht fassen. Es war nur das, was sie immer fühlte, wenn irgendetwas nicht stimmte. Die einen nannten es Instinkt, andere Intuition. Sie selbst wusste nur: War dieses Gefühl da, musste sie den Dingen auf den Grund gehen.

»Die Methode Alvarez« hatten es ihre Münchner Kollegen genannt, teils bewundernd, teils aber auch genervt von Sophias Alleingängen, die sie nicht selten in die Schlagzeilen gebracht hatten. Ihr Gerechtigkeitssinn. Ihr unbedingter Wille, Menschen ins Gefängnis zu bringen, die anderen Ungeheuerliches antaten, die über Leben und Tod entschieden, Gott spielten und sehr oft der Leibhaftige waren – das war ihre Antriebsfeder gewesen. Das hatte sie zu Münchens bester Ermittlerin gemacht, der nichts mehr fremd war. Nicht die reine Mordlust, aus der Menschen töteten, oder weil sie ihren Geschlechtstrieb befriedigen wollten; es wurde aus Habgier gemordet, Heimtücke, Grausamkeit oder weil man ein anderes Verbrechen verdecken wollte. Es gab Fälle, da verstand sie den Mörder oder die Mörderin. Der eine oder andere war ihr sogar sympathisch gewesen. Und gerade bei diesen Tätern beschäftigte sie die Frage: Wären sie ihrem späteren Opfer nie begegnet, hätten sie dann wie die meisten Menschen ein unauffälliges, gesetzestreues Leben geführt? Vermutlich.

Und jetzt war dieses Gefühl wieder da. Man konnte zwar gezwungen werden, die Dienstmarke, die Dienstwaffe und den Dienstausweis im Münchner Polizeipräsidium abzugeben und wieder die Uniform anzuziehen, aber den Instinkt, den konnte ihr niemand nehmen.

Und der Instinkt sagte ihr, dass mit diesem Rollstuhl etwas nicht stimmte – und zwar mit einer Wucht, die sie selbst überraschte.

»Können wir nicht ein paar Meter tiefer gehen?«, wandte sie sich an Toni Gruber. »Ich möchte mir da was genauer anschauen.«

»Jetzt ned«, antwortete Toni.

Sophia drängte nicht. Dafür gab es noch zu wenig Anhaltspunkte. Stattdessen beugte sie sich, Höhe und Gefahr außer Acht lassend, mit halbem Oberkörper über den Korb, um noch mehr von dem Rollstuhl sehen zu können.

»Spinnst du!«, schrien Büchlein und Kim gleichzeitig. Toni Gruber hatte sie jedoch schon in dem Moment gepackt, als sich ihre Füße vom Korbboden zu lösen begannen.

»Bist du total überg’schnappt!«, brüllte er sie an.

Sophia tangierte sein unpassender Tonfall jedoch nicht. Sie hatte gesehen, was sie hatte sehen wollen. Eine kleine Bewegung. Offenbar saß doch jemand im Rollstuhl. Es war kaum wahrnehmbar gewesen, aber die Person hatte möglicherweise versucht, zumindest kam es Sophia so vor, den Kopf seitlich an der Kopfstütze vorbei in Richtung Heißluftballon zu drehen. Und wenn Sophia sich nicht ganz täuschte, hatte der Wind sogar einen Schrei aufgenommen und versucht, ihn ihr zuzutragen, doch der Schrei war mittendrin abgestürzt oder einfach verstummt. Vielleicht hatte er auch nie stattgefunden.

»Wir müssen runter.« Sie hatte es ruhig und bestimmt sagen wollen, aber jetzt schrie sie Toni an, ungeachtet dessen, dass er stinksauer auf sie war. »Toni, du musst sofort landen.«

»Wennst so weitermachst, Sophia, schmeiß ich dich höchstpersönlich aus dem Korb. Dir ham s’ wohl ins Gehirn g’schissen!«

»Das ist Beamtenbeleidigung«, korrigierte Büchlein.

»Hier bin ich der Chef!«, gab Toni zurück. »Ich bin für eure Sicherheit verantwortlich.«

»Bitte, Toni!« Sophia verlegte sich aufs Flehen.

»Reg die ned auf, Toni«, versuchte Büchlein prompt zu vermitteln. »Das is die Höhenangst, die macht a bisserl …« Statt das passende Wort zu benutzen, tippte er sich nur gegen die Stirn.

»Da ist ein Rollstuhl. Seht ihr den nicht?« Sophia ließ sich nicht beirren, drängte, forderte. »Den pinken Rollstuhl da, da unten am Ufer …?«

»Wie denn, wennst des Fernglas gar nicht mehr hergibst«, knurrte Büchlein und streckte die Hand aus.

»Pinkfarbener Rollstuhl? So was hat doch nur a Frau.« Kim kombinierte wie immer haarscharf. »A gelähmte Frau.«

»Richtig, und deshalb landen, Toni, sofort!«

»Hier gibt’s nix zum Landen.« Toni sah Sophia stirnrunzelnd an. »Und scho gar ned, weil jemand im Rollstuhl an Ausflug an die Donau macht.« Er zog an beiden Brennern, um die Luft im Ballon zu erhitzen, sodass er noch weiter aufstieg.

Sophia blieb nichts anderes übrig, als ihren letzten Trumpf aus der Tasche zu ziehen. Mit ruhiger Stimme sagte sie: »Und wenn sich dort unten grade jemand umbringen will, Toni, weil er das Leben im Rollstuhl nicht mehr aushält?«

Toni warf ihr nun doch einen unsicheren Blick zu, und Sophia ergänzte: »Wir können nicht einfach weiterfliegen, Toni. Das geht nicht.«

»Fahren«, verbesserte Büchlein sie. »Deswegen heißt’s auch Ballonfahren und ned -fliegen.«

»Weißt du, wie scheißegal mir das grad ist!«, fuhr Sophia Büchlein an. »Runter, Toni!«

»Wenn die Sophia sich was in den Kopf g’setzt hat …« Büchlein seufzte.

»Kein Mann hat an pinkfarbenen Rollstuhl«, wiederholte Kim Mayer indessen und sah Sophia an, als habe sie gerade einen wichtigen Einfall gehabt. »Wie soll so a Frau überhaupts mitten in die Pampa geraten sein? Ich mein, mit einem Rollstuhl und so ohne Mensch?«

»Vielleicht war’s a elektrischer«, war nun auch Toni Gruber zu hören, »da kommst auch ohne Begleitung überallhin.«

Daran hatte Sophia noch nicht gedacht.

Aber da war ihr Instinkt.

Und während Kopf und Bauch in ihr noch stritten, gab Toni Gruber Ferdinand Zöpfl schon per Funk den Standort durch und leitete die Landung ein.

6

»Was ist los?«, polterte Zöpfls Stimme aus dem Funkgerät. »Wieso gehts ihr schon wieder runter?« Doch niemand beachtete ihn.

Da der Wind stärker geworden war, war Toni Grubers Vorhaben gescheitert, den Ballon sanft auf einer Wiese abzusetzen. Deshalb hatte er sich für eine Schleiflandung entschieden, um die Fahrgeschwindigkeit abzubremsen. Jetzt kletterten Büchlein, Kim Mayer und Sophia, die sich dabei förmlich an die Halteschlaufen geklammert hatten, aus dem umgekippten Weidenkorb. Etwa im selben Moment kam auch Zöpfl schon die Landstraße entlanggeschossen, machte auf der Höhe des einige Meter entfernten Heißluftballons eine Vollbremsung, sprang aus dem Wagen und kam mit weit ausholenden Schritten auf seine Mitarbeiter zu, die sich noch ein wenig benommen abtasteten, um gleich darauf festzustellen, dass sie aus allen menschlichen Einzelteilen bestanden.

»Is was passiert?«

Sophia schüttelte endgültig die etwas holprige Landung von sich ab, wandte sich ihrem Chef zu, wollte schon etwas sagen, doch die anderen waren schneller. Ohne ein Wort zu verlieren, drehten sie sich unisono mit vorwurfsvoller Miene zu ihr um.

»Die Sophia.« Es gab Seufzer, und es gab Laute, die ganz tief aus der Kehle kamen und dem Knurren eines Schäferhundes ähnelten.

Zöpfl sagte: »Das hätt ich mir ja gleich denken können.«

»Es ist nicht so, wie es ausschaut«, begann Sophia.

»Wenn’s ned so ausschaut, wie’s ausschaut, wie schaut’s denn dann aus?«

Sophia wollte schon antworten, doch diesmal war es Büchlein, der Sophia in seinem Bestreben, seine Aufgabe als Kontaktbeamter wahrzunehmen, zuvorkam: »G’fallen hat’s ihr schon, der Sophia.«

»Sie ist sogar aufg’standen«, bekräftigte Kim Mayer. »Und ganz still ist sie g’wesen, die Sophia, weil’s wirklich so schön is, von da oben nach hier unten zu schauen.«

»Drum seids ja auch schon nach einer halben Stunde wieder gelandet.« Zöpfl sah Sophia beleidigt an. Offenbar war die Ballonfahrt seine Idee gewesen.

»Ich hab was gesehen«, begann Sophia, wurde aber sofort von Büchlein unterbrochen, der gerade angefangen hatte, gemeinsam mit Kim Mayer beim Abrüsten und Verstauen des Ballons mitanzupacken, damit Toni Gruber nicht alles allein machen musste.

»Sie glaubt, dass sie endlich wieder an Todesfall hat.« Büchlein konnte ein Grinsen nicht verbergen. »Ohne scheint’s bei ihr ja nicht zu gehen!«