3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Esta edición es única;

- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;

- Todos los derechos reservados.

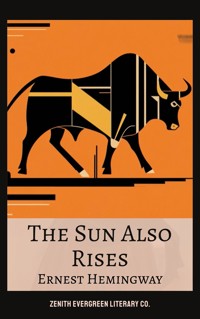

También sale el sol es una novela de Ernest Hemingway, publicada por primera vez en 1926. Ambientada en la década de 1920, sigue a un grupo de expatriados estadounidenses y británicos que viajan desde París a las fiestas de San Fermín en Pamplona, España. La historia gira en torno a Jake Barnes, periodista y veterano de la Primera Guerra Mundial, cuyas heridas de guerra le han dejado incapacitado para el sexo, y sus enredos románticos con Lady Brett Ashley, una hermosa mujer británica que ha abrazado plenamente la libertad sexual que le ha proporcionado la época. La novela explora temas como el amor, la desilusión, la masculinidad y la generación perdida tras la Primera Guerra Mundial. A lo largo de la narración, los personajes beben en exceso, se pelean y vagan sin rumbo, reflejando la falta de rumbo y la ambigüedad moral de sus vidas. The Sun Also Rises (El sol también sale), aunque al principio recibió críticas dispares, hoy se considera una de las mejores obras de Hemingway y una novela definitoria del movimiento literario de la Generación Perdida.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Índice

Libro I

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Libro II

Capítulo VIII

Capítulo IX

Capítulo X

Capítulo XI

Capítulo XII

Capítulo XIII

Capítulo XIV

Capítulo XV

Capítulo XVI

Capítulo XVII

Capítulo XVIII

Libro III

Capítulo XIX

También sale el sol Ernest Hemingway

Dedicación

Este libro es para Hadley y para John Hadley Nicanor

"Sois todos una generación perdida n."

-Gertrude Stein en una conversación

"Una generación pasa, y otra generación viene; pero la tierra permanece para siempre. . . . También el sol sale, y el sol se pone, y se apresura al lugar de donde salió. . . . El viento va hacia el sur, y gira hacia el norte; gira continuamente, y el viento vuelve según sus giros. . . . Todos los ríos desembocan en el mar; sin embargo, el mar no está lleno; al lugar de donde vienen los ríos, allá vuelven de nuevo."

-Eclesiastés

Libro I

Capítulo I

Robert Cohn fue una vez campeón de boxeo de peso medio de Princeton. No crean que eso me impresiona mucho como título de boxeo, pero significó mucho para Cohn. No le importaba nada el boxeo, de hecho le disgustaba, pero lo aprendió con esfuerzo y a fondo para contrarrestar el sentimiento de inferioridad y timidez que había sentido al ser tratado como judío en Princeton. Había un cierto consuelo interior en saber que podía derribar a cualquiera que fuera presumido con él, aunque, como era muy tímido y un chico completamente agradable, nunca peleaba excepto en el gimnasio. Era el alumno estrella de Spider Kelly. Spider Kelly enseñaba a todos sus jóvenes caballeros a boxear como pesos pluma, sin importar si pesaban ciento cinco o doscientas cinco libras. Pero a Cohn parecía sentarle bien. Era realmente muy rápido. Era tan bueno que Spider no tardó en superarle y le aplastó la nariz para siempre. Esto aumentó la aversión de Cohn por el boxeo, pero le proporcionó cierta satisfacción de algún tipo extraño, y ciertamente mejoró su nariz. En su último año en Princeton leía demasiado y empezó a llevar gafas. Nunca conocí a nadie de su clase que se acordara de él. Ni siquiera recordaban que había sido campeón de boxeo de peso medio.

Desconfío de todas las personas francas y sencillas, sobre todo cuando sus historias se sostienen, y siempre tuve la sospecha de que quizá Robert Cohn nunca había sido campeón de boxeo de peso medio, y que tal vez un caballo le había pisado la cara, o que quizá su madre se había asustado o había visto algo, o que, tal vez, se había tropezado con algo de pequeño, pero por fin conseguí que alguien verificara la historia de Spider Kelly. Spider Kelly no sólo recordaba a Cohn. A menudo se había preguntado qué había sido de él.

Robert Cohn era miembro, por vía paterna, de una de las familias judías más ricas de Nueva York, y por vía materna, de una de las más antiguas. En la escuela militar donde se preparó para Princeton, y jugó un muy buen final en el equipo de fútbol, nadie le había hecho consciente de la raza. Nadie le había hecho sentir que era judío y, por tanto, diferente de los demás, hasta que fue a Princeton. Era un muchacho simpático, amigable y muy tímido, y eso lo amargó. Se desquitó boxeando, y salió de Princeton con una dolorosa timidez y la nariz achatada, y se casó con la primera chica que fue amable con él. Estuvo casado cinco años, tuvo tres hijos, perdió la mayor parte de los cincuenta mil dólares que le dejó su padre, ya que el resto de la herencia fue a parar a manos de su madre, se endureció en un molde bastante poco atractivo bajo la infelicidad doméstica con una esposa rica; y justo cuando se había decidido a dejar a su mujer, ella lo abandonó y se marchó con un pintor de miniaturas. Como llevaba meses pensando en dejar a su mujer y no lo había hecho porque sería demasiado cruel privarla de sí mismo, su marcha fue un golpe muy saludable.

Se arregló el divorcio y Robert Cohn se marchó a la Costa. En California cayó entre gente de letras y, como aún le quedaba algo de los cincuenta mil, en poco tiempo estaba respaldando una revista de las Artes. La revista comenzó a publicarse en Carmel, California, y terminó en Provincetown, Massachusetts. Para entonces, Cohn, que había sido considerado un mero ángel y cuyo nombre había aparecido en la página editorial como mero miembro del consejo asesor, se había convertido en el único editor. Era su dinero y descubrió que le gustaba la autoridad de editar. Lamentó que la revista resultara demasiado cara y tuviera que renunciar a ella.

Para entonces, sin embargo, tenía otras cosas de las que preocuparse. Había sido tomado en mano por una dama que esperaba ascender con la revista. Ella era muy enérgica, y Cohn nunca tuvo la oportunidad de no ser tomado en mano. Además estaba seguro de que la amaba. Cuando esta señora vio que la revista no iba a subir, se disgustó un poco con Cohn y decidió que más le valía conseguir lo que había que conseguir mientras aún hubiera algo disponible, así que instó a que se fueran a Europa, donde Cohn podría escribir. Vinieron a Europa, donde la señora se había educado, y se quedaron tres años. Durante esos tres años, los primeros de viaje y los dos últimos en París, Robert Cohn tuvo dos amigos, Braddocks y yo. Braddocks era su amigo literario. Yo era su amigo tenista.

La dama que lo tenía, se llamaba Frances, descubrió hacia el final del segundo año que su aspecto se estaba deteriorando, y su actitud hacia Robert pasó de ser de descuidada posesión y aprovechamiento a la absoluta determinación de que se casara con ella. Durante este tiempo, la madre de Robert le había dado una pensión de unos trescientos dólares al mes. Durante dos años y medio no creo que Robert Cohn mirara a otra mujer. Era bastante feliz, salvo que, como mucha gente que vivía en Europa, hubiera preferido estar en América, y había descubierto la escritura. Escribió una novela, y en realidad no era tan mala como la calificaron después los críticos, aunque era una novela muy pobre. Leía muchos libros, jugaba al bridge, al tenis y boxeaba en un gimnasio local.

Me di cuenta por primera vez de la actitud de su señora hacia él una noche después de que los tres hubiéramos cenado juntos. Habíamos cenado en l'Avenue's y después fuimos al Café de Versalles a tomar un café. Nos tomamos varias multas después del café, y yo dije que debía irme. Cohn había estado hablando de irnos los dos a algún sitio en un viaje de fin de semana. Quería salir de la ciudad y dar un buen paseo. Sugerí que voláramos a Estrasburgo y camináramos hasta Saint Odile, o algún otro lugar de Alsacia. "Conozco a una chica en Estrasburgo que puede enseñarnos la ciudad", le dije.

Alguien me dio una patada debajo de la mesa. Pensé que había sido accidental y continué: "Lleva allí dos años y sabe todo lo que hay que saber sobre la ciudad. Es una chica estupenda".

Me patearon de nuevo bajo la mesa y, al mirar, vi a Frances, la señora de Robert, con la barbilla levantada y el rostro endurecido.

"Diablos", dije, "¿por qué ir a Estrasburgo? Podríamos ir a Brujas, o a las Ardenas".

Cohn parecía aliviado. No volvieron a patearme. Dije buenas noches y salí. Cohn dijo que quería comprar un periódico y que me acompañaría a la esquina. "Por el amor de Dios", dijo, "¿por qué dijiste eso de la chica de Estrasburgo? ¿No viste a Frances?"

"No, ¿por qué debería? Si conozco a una chica americana que vive en Estrasburgo, ¿qué demonios le importa a Frances?".

"No hace ninguna diferencia. Cualquier chica. No podría ir, eso sería todo".

"No seas tonto."

"No conoces a Frances. Ninguna chica en absoluto. ¿No viste su aspecto?"

"Oh, bien", dije, "vamos a Senlis".

"No te enfades".

"No estoy dolorido. Senlis es un buen lugar y podemos quedarnos en el Grand Cerf y dar un paseo por el bosque y volver a casa".

"Bien, eso estará bien".

"Bueno, te veré mañana en los juzgados", le dije.

"Buenas noches, Jake", dijo, y volvió al café.

"Olvidaste coger el periódico", le dije.

"Así es". Caminó conmigo hasta el quiosco de la esquina. "No estás dolorido, ¿verdad, Jake?" Se volvió con el periódico en la mano.

"No, ¿por qué debería estarlo?"

"Nos vemos en el tenis", me dijo. Le vi volver al café con el periódico en la mano. Me caía bastante bien y, evidentemente, le llevaba una buena vida.

Capítulo II

Aquel invierno Robert Cohn se fue a América con su novela, que fue aceptada por un editor bastante bueno. Su marcha causó un gran revuelo, según he oído, y creo que ahí fue donde Frances lo perdió, porque varias mujeres fueron amables con él en Nueva York, y cuando regresó estaba bastante cambiado. Estaba más entusiasmado que nunca con América, no era tan sencillo ni tan amable. Los editores habían elogiado mucho su novela y eso se le subió a la cabeza. Luego, varias mujeres se habían propuesto ser amables con él, y sus horizontes habían cambiado. Durante cuatro años su horizonte se había limitado absolutamente a su mujer. Durante tres años, o casi, nunca había visto más allá de Frances. Estoy seguro de que nunca se había enamorado en su vida.

Se había casado de rebote de la mala época que había pasado en la universidad, y Frances lo tomó de rebote de su descubrimiento de que no lo había sido todo para su primera mujer. Aún no estaba enamorado, pero se dio cuenta de que era una cantidad atractiva para las mujeres, y que el hecho de que una mujer se preocupara por él y quisiera vivir con él no era simplemente un milagro divino. Esto le cambió de tal manera que ya no era tan agradable tenerle cerca. Además, jugando por más de lo que podía permitirse en algunas partidas de bridge bastante empinadas con sus contactos neoyorquinos, había tenido cartas y ganado varios cientos de dólares. Esto le hizo envanecerse de su juego de bridge, y habló varias veces de cómo un hombre siempre podría ganarse la vida jugando al bridge si alguna vez se viera obligado a hacerlo.

Luego hubo otra cosa. Había estado leyendo a W. H. Hudson. Parece una ocupación inocente, pero Cohn había leído y releído "La tierra púrpura". "La tierra púrpura" es un libro muy siniestro si se lee demasiado tarde. Relata espléndidas aventuras amorosas imaginarias de un perfecto caballero inglés en una tierra intensamente romántica, cuyos paisajes están muy bien descritos. Que un hombre lo tome a los treinta y cuatro años como guía de lo que le depara la vida es tan seguro como que un hombre de la misma edad entre en Wall Street directamente desde un convento francés, equipado con un juego completo de los libros más prácticos de Alger. Cohn, creo, tomó cada palabra de "La tierra púrpura" tan literalmente como si hubiera sido un informe de R. G. Dun. Entiéndanme, tenía algunas reservas, pero en general el libro le parecía bueno. Era todo lo que necesitaba para ponerse en marcha. No me di cuenta de hasta qué punto le había provocado hasta que un día vino a mi despacho.

"Hola, Robert", le dije. "¿Has venido a animarme?"

"¿Te gustaría ir a Sudamérica, Jake?", preguntó.

"No."

"¿Por qué no?"

"No lo sé. Nunca quise ir. Demasiado caro. Puedes ver todos los sudamericanos que quieras en París de todos modos".

"No son los auténticos sudamericanos".

"A mí me parecen muy reales".

Tenía que coger un tren con las historias de una semana de correo, y sólo la mitad de ellas escritas.

"¿Conoces alguna suciedad?" pregunté.

"No."

"¿Ninguno de tus exaltados contactos se divorcia?"

"No; escucha, Jake. Si me hago cargo de los gastos de los dos, ¿irías a Sudamérica conmigo?"

"¿Por qué yo?"

"Puedes hablar español. Y sería más divertido con dos de nosotros".

"No", dije, "me gusta esta ciudad y voy a España en verano".

"Toda mi vida he querido hacer un viaje así", dijo Cohn. Se sentó. "Seré demasiado viejo antes de poder hacerlo".

"No seas tonto", le dije. "Puedes ir donde quieras. Tienes mucho dinero".

"Lo sé. Pero no puedo empezar".

"Anímate", le dije. "Todos los países se parecen a las películas".

Pero me daba pena. Lo tenía muy mal.

"No soporto pensar que mi vida va tan deprisa y no la estoy viviendo de verdad".

"Nadie vive su vida hasta el final, excepto los toreros".

"No me interesan los toreros. Esa es una vida anormal. Quiero volver al campo en Sudamérica. Podríamos hacer un gran viaje".

"¿Alguna vez pensaste en ir al África Oriental Británica a rodar?"

"No, no me gustaría".

"Iría allí contigo".

"No; eso no me interesa".

"Eso es porque nunca has leído un libro sobre ello. Ve y lee un libro lleno de amoríos con las hermosas y brillantes princesas negras".

"Quiero ir a Sudamérica".

Tenía una vena dura, judía y testaruda.

"Baja y tómate algo".

"¿No estás trabajando?"

"No", le dije. Bajamos las escaleras hasta la cafetería de la planta baja. Había descubierto que era la mejor manera de deshacerse de los amigos. Una vez que te tomabas una copa todo lo que tenías que decir era: "Bueno, tengo que volver y quitarme unos cables", y estaba hecho. Es muy importante descubrir salidas elegantes como ésa en el negocio de los periódicos, donde es una parte tan importante de la ética que parezca que nunca estás trabajando. En fin, bajamos al bar y nos tomamos un whisky con soda. Cohn miró las botellas que había en las papeleras de la pared. "Este es un buen sitio", dijo.

"Hay mucho licor", estuve de acuerdo.

"Escucha, Jake", se inclinó sobre la barra. "¿Nunca tienes la sensación de que se te va la vida y no la aprovechas? ¿Te das cuenta de que ya has vivido casi la mitad del tiempo que te queda por vivir?".

"Sí, de vez en cuando".

"¿Sabes que en unos treinta y cinco años más estaremos muertos?".

"Qué demonios, Robert", dije. "Que demonios."

"Lo digo en serio."

"Es una cosa que no me preocupa", dije.

"Deberías".

"He tenido mucho de qué preocuparme en algún momento. Ya no me preocupo más".

"Bueno, quiero ir a Sudamérica".

"Escucha, Robert, ir a otro país no hace ninguna diferencia. Lo he intentado todo. No puedes alejarte de ti mismo mudándote de un lugar a otro. No hay nada que hacer".

"Pero nunca has estado en Sudamérica".

"¡Sudamérica infierno! Si fueras allí como te sientes ahora sería exactamente lo mismo. Esta es una buena ciudad. ¿Por qué no empiezas a vivir tu vida en París?"

"Estoy harto de París, y estoy harto del Barrio".

"Aléjate del Barrio. Pasea solo y verás lo que te pasa".

"No me pasa nada. Caminé sola toda una noche y no pasó nada, salvo que un policía en bicicleta me paró y me pidió ver mis papeles".

"¿No era bonita la ciudad por la noche?"

"No me importa París."

Así que ahí estabas. Lo sentí por él, pero no era una cosa contra la que se pudiera hacer nada, porque enseguida te topabas con las dos tozudeces: Sudamérica podía arreglarlo y a él no le gustaba París. La primera idea la sacó de un libro, y supongo que la segunda también.

"Bueno", dije, "tengo que subir a quitar algunos cables".

"¿De verdad tienes que irte?"

"Sí, tengo que quitar estos cables".

"¿Te importa si subo y me siento en la oficina?"

"No, sube."

Se sentó en la sala exterior a leer los periódicos, y el redactor jefe y yo trabajamos duro durante dos horas. Luego clasifiqué los carbones, los sellé en una línea, los metí en un par de sobres grandes de papel manila y llamé a un chico para que los llevara a la Gare St. Salí a la otra habitación y allí estaba Robert Cohn, dormido en el gran sillón. Dormía con la cabeza apoyada en los brazos. No quería despertarle, pero quería cerrar el despacho y largarme. Le puse la mano en el hombro. Sacudió la cabeza. "No puedo hacerlo", dijo, y hundió más la cabeza entre los brazos. "No puedo hacerlo. Nada me obligará a hacerlo".

"Robert", dije, y le estreché el hombro. Levantó la vista. Sonrió y parpadeó.

"¿Acabo de hablar en voz alta?"

"Algo. Pero no estaba claro".

"¡Dios, qué sueño tan podrido!"

"¿La máquina de escribir te hizo dormir?"

"Supongo que sí. No dormí en toda la noche".

"¿Cuál era el problema?"

"Hablando", dijo.

Podía imaginármelo. Tengo la mala costumbre de imaginarme las escenas de alcoba de mis amigos. Fuimos al Café Napolitain a tomar un aperitivo y contemplar la multitud nocturna del bulevar.

Capítulo III

Era una cálida noche de primavera y me senté en una mesa de la terraza del Napolitain después de que Robert se hubiera marchado, observando cómo oscurecía y se encendían las señales eléctricas, y el semáforo rojo y verde, y la multitud que pasaba, y los coches de caballos que se acercaban al borde del sólido tráfico de taxis, y las poules que pasaban, solas y en parejas, en busca de la cena. Vi a una chica guapa pasar por delante de la mesa, la vi subir por la calle, la perdí de vista, vi a otra y volví a ver a la primera. Volvió a pasar y yo le llamé la atención, se acercó y se sentó a la mesa. El camarero se acercó.

"Bueno, ¿qué vas a beber?" pregunté.

"Pernod".

"Eso no es bueno para las niñas".

"Pequeña tú. Dites garçon, un pernod."

"Un pernod para mí también".

"¿Qué pasa?", preguntó. "¿Te vas de fiesta?"

"Claro. ¿Tú no?"

"No lo sé. Nunca se sabe en esta ciudad".

"¿No te gusta París?"

"No."

"¿Por qué no te vas a otro sitio?"

"No está en ningún otro sitio".

"Eres feliz, de acuerdo."

"¡Feliz, demonios!"

El Pernod es una imitación verdosa de la absenta. Cuando le añades agua, se vuelve lechosa. Sabe a regaliz y tiene un buen subidón, pero te deja igual de hundido. Nos sentamos a beberlo y la chica parecía hosca.

"Bueno", le dije, "¿vas a invitarme a cenar?".

Sonrió y comprendí por qué no se reía. Con la boca cerrada era una chica bastante guapa. Pagué los platillos y salimos a la calle. Llamé a un coche de caballos y el conductor paró en la acera. Acomodados en la lenta y suave carroza, subimos por la avenida de la Ópera, pasamos por delante de las puertas cerradas de las tiendas, con los escaparates iluminados, la avenida ancha y brillante y casi desierta. El taxi pasó por delante de la redacción del New York Herald, con el escaparate lleno de relojes.

"¿Para qué son todos esos relojes?", preguntó.

"Muestran la hora en toda América".

"No me tomes el pelo".

Salimos de la avenida por la Rue des Pyramides, atravesamos el tráfico de la Rue de Rivoli y entramos en las Tullerías por una puerta oscura. Ella se acurrucó contra mí y yo la rodeé con el brazo. Levantó la cabeza para que la besara. Me tocó con una mano y yo aparté la suya.

"No importa."

"¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?"

"Sí."

"Todo el mundo está enfermo. Yo también estoy enfermo".

Salimos de las Tullerías a la luz, cruzamos el Sena y subimos por la Rue des Saints Pères.

"No deberías beber pernod si estás enfermo."

"Tú tampoco".

"No hace ninguna diferencia conmigo. No hay ninguna diferencia con una mujer".

"¿Cómo te llamas?"

"Georgette. ¿Cómo te llamas?"

"Jacob."

"Es un nombre flamenco".

"Americano también".

"¿No eres Flamand?"

"No, americano."

"Bien, detesto a los Flamands".

Para entonces ya estábamos en el restaurante. Llamé al coche para que parara. Salimos y a Georgette no le gustó el aspecto del lugar. "Esto no es un gran restaurante."

"No", le dije. "Quizá prefieras ir a casa de Foyot. ¿Por qué no te quedas con el taxi y sigues?"

La había recogido por una vaga idea sentimental de que sería agradable comer con alguien. Hacía mucho tiempo que no cenaba con una poule, y había olvidado lo aburrido que podía ser. Entramos en el restaurante, pasamos junto a Madame Lavigne en el mostrador y entramos en una salita. Georgette se animó un poco con la comida.

"No está mal aquí", dijo. "No es chic, pero la comida está bien".

"Mejor de lo que se come en Lieja".

"Bruselas, querrás decir".

Tomamos otra botella de vino y Georgette hizo una broma. Sonrió y mostró toda su mala dentadura, y nos tocamos las copas. "No eres un mal tipo", dijo. "Es una pena que estés enferma. Nos llevamos bien. ¿Qué te pasa?"

"Me hirieron en la guerra", dije.

"Oh, esa guerra sucia."

Probablemente habríamos seguido discutiendo sobre la guerra y habríamos estado de acuerdo en que, en realidad, era una calamidad para la civilización, y quizá habría sido mejor evitarla. Yo estaba bastante aburrido. Justo entonces desde la otra habitación alguien llamó: "¡Barnes! ¡Barnes! ¡Jacob Barnes!"

"Es un amigo que me llama", le expliqué, y salí.

Estaba Braddocks en una gran mesa con un grupo: Cohn, Frances Clyne, la Sra. Braddocks, varias personas que no conocía.

"Vas a venir al baile, ¿verdad?" Braddocks preguntó.

"¿Qué baile?"

"Vaya, los bailes. ¿No sabes que los hemos revivido?" Dijo la Sra. Braddocks.

"Tienes que venir, Jake. Nos vamos todos", dijo Frances desde el extremo de la mesa. Era alta y sonriente.

"Por supuesto que viene", dijo Braddocks. "Entre y tómese un café con nosotros, Barnes".

"Bien."

"Y trae a tu amiga", dijo riendo la señora Braddocks. Era canadiense y tenía todas sus gracias sociales.

"Gracias, estaremos dentro", dije. Volví a la pequeña habitación.

"¿Quiénes son tus amigos?" preguntó Georgette.

"Escritores y artistas".

"Hay muchos de esos a este lado del río".

"Demasiados".

"Creo que sí. Aun así, algunos ganan dinero".

"Oh, sí."

Terminamos la comida y el vino. "Vamos", dije. "Vamos a tomar un café con los demás".

Georgette abrió su bolso, se dio unas pasadas en la cara mientras se miraba en el espejito, se redefinió los labios con el carmín y se enderezó el sombrero.

"Bien", dijo ella.

Entramos en la sala llena de gente y Braddocks y los hombres de su mesa se levantaron.

"Quiero presentarle a mi prometida, Mademoiselle Georgette Leblanc", dije. Georgette esbozó aquella maravillosa sonrisa y nos dimos la mano.

"¿Es usted pariente de Georgette Leblanc, la cantante?" preguntó la Sra. Braddocks.

"Connais pas", respondió Georgette.

"Pero tenéis el mismo nombre", insistió cordialmente la señora Braddocks.

"No", dijo Georgette. "En absoluto. Me llamo Hobin".

"Pero el señor Barnes la presentó como Mademoiselle Georgette Leblanc. Seguro que lo hizo", insistió la señora Braddocks, que en la excitación de hablar francés podía no tener ni idea de lo que estaba diciendo.

"Es un tonto", dijo Georgette.

"Oh, era una broma, entonces", dijo la Sra. Braddocks.

"Sí", dijo Georgette. "Para reírse".

"¿Has oído eso, Henry?" La Sra. Braddocks llamó a Braddocks desde la mesa. "El señor Barnes presentó a su prometida como mademoiselle Leblanc, y en realidad se llama Hobin".

"Por supuesto, querida. Mademoiselle Hobin, la conozco desde hace mucho tiempo".

"Oh, mademoiselle Hobin", llamó Frances Clyne, hablando francés muy rápidamente y no pareciendo tan orgullosa y asombrada como la señora Braddocks de que le saliera realmente francés. "¿Lleva mucho tiempo en París? ¿Te gusta estar aquí? Te encanta París, ¿verdad?"

"¿Quién es ella?" Georgette se volvió hacia mí. "¿Tengo que hablar con ella?"

Se volvió hacia Frances, sentada y sonriente, con las manos cruzadas, la cabeza apoyada en su largo cuello y los labios fruncidos, lista para empezar a hablar de nuevo.

"No, no me gusta París. Es caro y sucio".

"¿De verdad? Me parece extraordinariamente limpia. Una de las ciudades más limpias de toda Europa".

"Lo encuentro sucio".

"¡Qué extraño! Pero tal vez usted no ha estado aquí mucho tiempo ".

"He estado aquí el tiempo suficiente."

"Pero tiene gente agradable. Hay que reconocerlo".

Georgette se volvió hacia mí. "Tienes buenos amigos".

Frances estaba un poco borracha y le hubiera gustado seguir así, pero llegó el café, y Lavigne con los licores, y después salimos todos y nos pusimos en marcha hacia el club de baile de Braddocks.

El club de baile era un bal musette de la rue de la Montagne Sainte Geneviève. Cinco noches a la semana bailaban allí los obreros del barrio del Panteón. Una noche a la semana era el club de baile. Los lunes por la noche estaba cerrado. Cuando llegamos estaba bastante vacío, excepto por un policía sentado cerca de la puerta, la mujer del propietario detrás del bar de zinc y el propio propietario. La hija de la casa bajó cuando entramos. Había largos bancos y mesas a lo largo de la sala, y al fondo una pista de baile.

"Ojalá la gente viniera antes", dijo Braddocks. La hija se acercó y quiso saber qué íbamos a beber. El propietario se subió a un taburete alto junto a la pista de baile y empezó a tocar el acordeón. Llevaba una cuerda de cascabeles en uno de los tobillos y marcaba el compás con el pie mientras tocaba. Todo el mundo bailaba. Hacía calor y salimos de la pista sudando.

"Dios mío", dijo Georgette. "¡Qué caja para sudar!"

"Hace calor".

"¡Caliente, Dios mío!"

"Quítate el sombrero".

"Es una buena idea".

Alguien sacó a bailar a Georgette y yo me acerqué al bar. Hacía mucho calor y la música del acordeón era agradable en la calurosa noche. Bebí una cerveza, de pie en la puerta y recibiendo el aliento fresco del viento de la calle. Dos taxis bajaban por la empinada calle. Ambos se detuvieron frente al Bal. Una multitud de hombres jóvenes, algunos en jersey y otros en mangas de camisa, se apearon. Pude ver sus manos y su pelo ondulado recién lavado a la luz de la puerta. El policía que estaba junto a la puerta me miró y sonrió. Entraron. Cuando entraron, bajo la luz vi manos blancas, pelo ondulado, caras blancas, muecas, gestos, conversaciones. Con ellos estaba Brett. Tenía un aspecto encantador y estaba muy con ellos.

Uno de ellos vio a Georgette y dijo: "Lo declaro. Hay una ramera de verdad. Voy a bailar con ella, Lett. Vigílame".

El alto y moreno, llamado Lett, dijo: "No te precipites".

Respondió la rubia ondulada: "No te preocupes, querida". Y con ellos estaba Brett.

Estaba muy enfadado. De algún modo, siempre me enfadaban. Sé que se supone que son divertidos y que hay que ser tolerante, pero yo quería golpear a uno, a cualquiera, cualquier cosa que rompiera esa compostura superior y fingida. En lugar de eso, bajé a la calle y me tomé una cerveza en el bar del próximo Bal. La cerveza no era buena y me tomé un coñac peor para quitarme el sabor de boca. Cuando volví al Bal había una multitud en la pista y Georgette bailaba con el joven alto y rubio, que bailaba a lo grande, llevando la cabeza a un lado, con los ojos levantados mientras bailaba. En cuanto paró la música, otro de ellos la sacó a bailar. Se había dejado llevar por ellos. Entonces supe que todos bailarían con ella. Ellos son así.

Me senté en una mesa. Cohn estaba sentado allí. Frances estaba bailando. La Sra. Braddocks trajo a alguien y lo presentó como Robert Prentiss. Era de Nueva York, vía Chicago, y era un novelista en ascenso. Tenía una especie de acento inglés. Le invité a una copa.

"Muchas gracias", dijo, "acabo de tomarme uno".

"Toma otra".

"Gracias, lo haré entonces".

Hicimos venir a la hija de la casa y cada uno se tomó un fino à l'eau.

"Eres de Kansas City, me dicen", dijo.

"Sí."

"¿Te divierte París?"

"Sí."

"¿En serio?"

Estaba un poco borracho. No borracho en un sentido positivo, sino lo suficiente para ser descuidado.

"Por el amor de Dios", dije, "sí. ¿Tú no?".

"Oh, con qué encanto te enfadas", dijo. "Ojalá yo tuviera esa facultad".

Me levanté y caminé hacia la pista de baile. La señora Braddocks me siguió. "No te enfades con Robert", me dijo. "Todavía es sólo un niño, ya sabes".

"No estaba enfadada", dije. "Sólo pensé que tal vez iba a vomitar".

"Su prometida está teniendo un gran éxito", la señora Braddocks miró a la pista donde Georgette bailaba en brazos del alto y moreno, llamado Lett.

"¿No es cierto?" Le dije.

"Más bien", dijo la Sra. Braddocks.

Cohn se acercó. "Vamos, Jake", dijo, "tómate algo". Nos acercamos a la barra. "¿Qué te pasa? ¿Pareces alterado por algo?"

"Nada. Todo este espectáculo me pone enfermo, eso es todo".

Brett se acercó a la barra.

"Hola, chicos."

"Hola, Brett", dije. "¿Por qué no estás apretado?"

"Nunca va a estar más apretado. Yo digo, dale a un tipo un brandy con soda".

Se quedó de pie sosteniendo el vaso y vi a Robert Cohn mirándola. Tenía un aspecto muy parecido al que debió de tener su compatriota cuando vio la tierra prometida. Cohn, por supuesto, era mucho más joven. Pero tenía esa mirada de ansiosa y merecida expectación.

Brett era condenadamente guapo. Llevaba un jersey de punto y una falda de tweed, y el pelo peinado hacia atrás como el de un chico. Ella empezó todo eso. Tenía curvas como el casco de un yate de carreras, y no se le notaba nada con ese jersey de lana.

"Es un buen grupo con el que estás, Brett", le dije.

"¿No son adorables? Y tú, querida. ¿De dónde lo has sacado?"

"En el Napolitain."

"¿Y has tenido una noche encantadora?"

"Oh, no tiene precio", dije.

Brett se rió. "Está mal por tu parte, Jake. Es un insulto para todos nosotros. Mira a Frances allí, y a Jo".

Esto en beneficio de Cohn.

"Es una restricción del comercio", dijo Brett. Ella volvió a reírse.

"Estás maravillosamente sobrio", le dije.

"Sí. ¿Verdad que sí? Y cuando uno está con la gente con la que yo estoy, uno puede beber con tanta seguridad, también."

La música empezó y Robert Cohn dijo: "¿Bailará esto conmigo, Lady Brett?"

Brett le sonrió. "He prometido bailar esto con Jacob", se rió. "Tienes un gran nombre bíblico, Jake".

"¿Y el siguiente?", preguntó Cohn.

"Nos vamos", dijo Brett. "Tenemos una cita en Montmartre." Bailando, miré por encima del hombro de Brett y vi a Cohn, de pie en el bar, todavía mirándola.

"Ahí has hecho una nueva", le dije.

"No hables de eso. Pobre chico. Nunca lo supe hasta ahora".

"Oh, bueno", dije. "Supongo que te gusta sumarlas".

"No hables como un tonto."

"Lo haces".

"Ah, bueno. ¿Y si lo hago?"

"Nada", dije. Bailábamos al son del acordeón y alguien tocaba el banjo. Hacía calor y me sentía feliz. Pasamos cerca de Georgette que bailaba con otro.

"¿Qué te llevó a traerla?"

"No lo sé, acabo de traerla".

"Te estás volviendo condenadamente romántico".

"No, aburrido."

"¿Ahora?"

"No, ahora no".

"Salgamos de aquí. Está bien cuidada".

"¿Quieres?"

"¿Te lo pediría si no quisiera?"

Abandonamos el piso y cogí mi abrigo de una percha de la pared y me lo puse. Brett se quedó de pie junto a la barra. Cohn estaba hablando con ella. Me detuve en la barra y les pedí un sobre. La patrona encontró uno. Saqué un billete de cincuenta francos del bolsillo, lo metí en el sobre, lo cerré y se lo entregué a la patrona.

"Si la chica con la que vine pregunta por mí, ¿le darás esto?" Le dije. "Si ella sale con uno de esos caballeros, ¿guardarás esto para mí?"

"C'est entendu, Monsieur", dijo la patrona. "¿Se va ahora? ¿Tan temprano?"

"Sí", dije.

Empezamos a salir por la puerta. Cohn seguía hablando con Brett. Me dio las buenas noches y me cogió del brazo. "Buenas noches, Cohn", le dije. Fuera, en la calle, buscamos un taxi.

"Vas a perder tus cincuenta francos", dijo Brett.

"Oh, sí."

"Nada de taxis".

"Podríamos caminar hasta el Panteón y conseguir uno".

"Vamos a tomar algo en el pub de al lado y mandamos a por uno".

"No cruzarías la calle".

"No si puedo evitarlo".

Entramos en el bar de al lado y pedí un taxi a un camarero.

"Bueno", dije, "estamos lejos de ellos".

Nos quedamos de pie contra la alta barra de zinc sin hablar y mirándonos el uno al otro. El camarero vino y dijo que el taxi estaba fuera. Brett me apretó fuerte la mano. Le di un franco al camarero y salimos. "¿Dónde se lo digo?" Le pregunté.

"Oh, dile que dé una vuelta".

Le dije al conductor que fuera al Parc Montsouris, subí y cerré la puerta. Brett estaba recostada en una esquina, con los ojos cerrados. Subí y me senté a su lado. El taxi arrancó de un tirón.

"Oh, cariño, he sido tan miserable", dijo Brett.