Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Milena Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

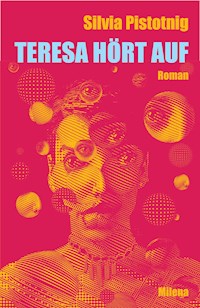

Teresa wird es zu viel. All die Ansprüche, die Vorwürfe, die Schuld. Am Frausein, am Weißsein, am Geldhaben. In einer Gesellschaft, die alles immer mehr in Frage stellt, verliert sie sich aus den Augen. Sie zieht sich zurück und macht sich selbst zum Experimentierfeld. Verwechselt Ablehnung mit Freiheit. Ein messerscharfer Gegenwartsroman. Teresa, knapp 30, Tochter eines Gynäkologen und einer Psychotherapeutin, arbeitet in einer Maturareisen-Agentur. Die Arbeit dort erscheint ihr sinnlos, die Generation Selfie hängt ihr zum Hals heraus. Teresas Weltsicht hat sich in den letzten Jahren immer mehr verfinstert, Menschen sind ihr zu anstrengend, jede Begegnung ist mühsam. Selbst Tiere sind ihr suspekt. Fortan macht sich die junge Frau selbst zum Mittelpunkt. Sie setzt sich Extremen aus – einem Dreimonats-Rhythmus, dem sie akribisch folgt: Tägliche Solariumbesuche, kein Waschen mehr, Fressorgien, Schlafentzug, die Strapazen geben sich die Klinke in die Hand. Ihre körperlichen Veränderungen hält die talentierte Zeichnerin in detaillierten Bildern fest. In Rückblenden wird auch Teresas Vergangenheit aufgerollt, darunter ihr freiwilliges Jahr in Ghana, das sich als ganz anders als erwartet, herausgestellt hat. Teresa will widerstreben … all ihr wildes Streben schockiert aber eigentlich nur ihre Eltern. Und dann lernt sie beim Kühlregal im Supermarkt Nicole kennen: um die Fünfzig und fresssüchtig … Alles muss man richtig machen. Aber wie geht das richtige Leben? Silvia Pistotnigs Hauptfigur Teresa vergeht vor lauter Müssen das Wollen. Pointiert, provokant, staubtrocken. "Wir sind so erpicht, uns von unseren Eltern zu unterscheiden, und am Ende sind wir ihr Ebenbild."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Silvia Pistotnig

TERESA HÖRT AUF

Roman

Inhalt

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Teil 2

XX

Teil 3

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Epilog

Ein weiterer Literaturtipp

XX

»Das passt zu Ihnen.«

Wenn ich sie jetzt frage, warum sie das glaubt, woher sie wissen will, was zu mir passt, was das überhaupt heißen soll, »zu mir passen«, dann wird sie ihren Mund halten und ich kann mich anschauen, in einem riesigen Spiegel. Ich werde mich nicht sehen. Nur ein Haar. Den Ausschnitt meines Mundes. Ich weiß, dass mir nichts passt, weder Blau noch Rot, kein Grün und kein Gelb, mir passt die Kälte nicht und nicht die Wärme, kein Lärm und keine Stille, die Welt nicht und was auf ihr passiert. Woher sollte gerade eine Vekäuferin wissen, dass mir nichts und nichts zu mir passt?

»Ich habe da eine Idee.« Sie legt den Zeigefinger über die Lippen, ihre Nägel sind lang, unecht und dunkelrot lackiert. »Lassen Sie mich kurz überlegen, einen Moment.« Sie verschwindet aus meinem Spiegelbild und kommt mit einem grauen Poncho wieder, den sie mir umhängt, als wäre ich eine Schaufensterpuppe. »Sieht auch gut aus.«

Sie kann nicht wissen, dass ich mich nicht erkenne, dass ich mich nicht sehe, egal, was sie mir an- oder umlegt. Vor dem Spiegel bin ich ein nacktes Puzzle. Ich betrachte ihr konzentriertes Gesicht, ich will es aufbewahren, mache ein Selfie im Kopf und lege es in meinem Gedächtnisspeicher ab.

»Was sagen Sie dazu?«

Ich habe nichts zu sagen. Ich rülpse laut. Das Dosencola hat seine Wirkung nicht verfehlt. Auf dieses Getränk ist Verlass. Die Frau erschrickt. Fast lässt sie das Kleidungsstück fallen. Sofort darauf tut sie so, als wäre nichts passiert. Was für eine langweilige Reaktion. Wortlos gehe ich in die Kabine zurück. Ich stelle mir vor, wie sie den Kopf schüttelt, die Augen verdreht, leise seufzt, mich für die Arbeit verflucht, die ich ihr mache, und ich lächle. Ich mag es, wenn die Leute sich über mich ärgern, das sorgt für schlechtes Karma, und das schlechte Karma, das bin ich.

Fünf Oberteile und einen Poncho lasse ich auf dem Hocker liegen. Ich verlasse das Geschäft, verabschiede mich höflich, »Auf Wiedersehen«, sage ich sehr freundlich zu den Kleidern, Jacken und Hosen. Die Verkäuferin ist verschwunden. Wahrscheinlich hat sie sich ins Lager verdrückt und tippt mit ihren Krallen gerade eine WhatsApp an ihre Freundin: »Stell dir vor, da hat eine Kundin voll laut gerülpst! Ich pack es nicht!«

Draußen verweht der Wind Staub, Blätter und Zigarettenstummel. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Bekleidungsgeschäft betreten habe. Ich kaufe alles online, nur wegen der plötzlichen Hitze musste ich schnell leichte Hosen besorgen. Die vom Vorjahr habe ich weggeworfen, sie waren verwaschen, kaputt. Ich kaufe immer dieselben, jedes Jahr, keine Überraschungen, nur die Größe variiert manchmal, je nachdem, welches Projekt ich gerade am Laufen habe.

Auf dem Nachhauseweg ruft mich meine Mutter an, die Einzige, die noch immer versucht, mich als Freundin zu gewinnen. Ich hebe nicht ab.

Vor dem Hofer gibt es nur einen einzigen Einkaufswagen. Wir kämpfen, und ich gewinne; die Frau mit ihrem Gehstock und dem verfressenen Pudel, den sie noch anhängen muss, ist nicht schnell genug, ich erreiche den Wagen vor ihr und höre sie fluchen. Beim Hofer gilt Höflichkeit nicht, kein noch so mitleidsvolles Wesen kann mich hier aufhalten.

Im Geschäft ramme ich die Hüfte einer viel zu stark geschminkten Frau, ergattere die letzten Schokokekse und stoße mit einem Wagen zusammen, der bei den Fertigprodukten im Weg steht. Ich müsste mir einen ganzen Urlaubstag nehmen, um richtig einzukaufen. Warum nicht? Andere fahren weg oder rasten sich aus, machen irgendwelche unnötigen Wellnessurlaube in überteuerten Hotels, wo sie sich in versifftem Thermalwasser treiben lassen. Ich bin zynisch, oder? Mir reicht ein Urlaubstag, um mit Pensionistinnen und Jungmüttern an Regalen vorbeizuspazieren, die mir in ihrer Pracht entgegenleuchten. Wer braucht Natur, wenn es so viele Konsumwaren gibt?

Nach dem Einkaufen bringt mich der Lift in meinen Palast, denn ich bin eine Königin. Aber das ist nicht sicher, vielleicht bin ich auch eine Hexe und da oben ist mein Hexenhorst. Ich lasse die Säcke fallen und öffne die Terrassentür. Zu meinen Füßen liegt die Stadt, über mir ist nur noch der Himmel.

Das Handy reißt mich aus meinen Gedanken. Es steckt in meiner Tasche in der Garderobe, doch der durchdringende Ton macht vor der räumlichen Distanz nicht halt. Es läutet und läutet, kurz ist es still, dann beginnt es von vorn. Nur meine Mutter besitzt die Penetranz, gleich zweimal hintereinander anzurufen. Der Handyton, den ich für ihre Anrufe verwende, klingt wie eine Polizeisirene, vor der man davonläuft, als hätte man ein schlimmes Verbrechen begangen.

Ich muss es trotzdem eingeschaltet lassen, »Ich melde mich am Abend«, hat die Marketing-Frau von Coca-Cola gesagt und dabei gestresst geklungen. Wahrscheinlich muss sie während der Arbeitszeit ständig Facebook abrufen und über WhatsApp Herzchen verschicken.

Auf der Terrasse stehen zwei Stühle und ein Tisch, der Holzboden ist neu, die schmalen Balken aus Diamantnuss hat meine Mutter ausgesucht, ökologisch und optisch unaufdringlich, aber hochwertig. Genauso wie sie sein möchte. Mir ist ein Boden unwichtig, mit den schweren, protzigen Fliesen davor konnte ich genauso gut leben.

Von den unteren Wohnungen dringen Stimmen nach oben. Das Volk ist immer so lärmend, kann es nicht seinen Mund halten? Doch ich habe kein Heer, keine Getreuen, nur die Tauben können ihnen auf die Köpfe scheißen. Die Tauben sind meine Verbündeten, solange sie sich von mir fernhalten.

Ich ziehe mich in die Gemächer zurück, schließe die Terrassentür, obwohl es heiß und stickig ist, die Stimmen sind mir lästig. Hier hat sich meine Mutter noch nicht durchgesetzt – altmodische, viel zu kitschige Glanzfliesen zieren den Wohnzimmerboden, kalt und unpersönlich, passend für eine Königin. Oder eine Hexe.

In meinem Wohnzimmer stehen eine braune Ledercouch und ein kleiner Tisch aus Glas sowie eine Stehlampe, die grelles Licht an die Decke wirft. Die Wände sind weiß und nackt, wie ich, wenn ich vor dem einzigen und zentralen Punkt stehe: dem Spiegel, meinem Hilfsmittel und Gradmesser, meinem Grenzzaun, meinem Freund, Feind, Glück und Hass; alles vereint er, nichts kann ich vor ihm verbergen. Einen Meter und sechzig Zentimeter ist er hoch, einen Meter breit. Ein Ungetüm der Eitelkeit, wie meine Mutter ihn nennt, schrecklich und unansehnlich, meint sie. »Hm«, sagt mein Vater dazu, »hm.«

Stück für Stück entkleide ich mich, auf meinem Körper stehen kleine Schweißperlen, die Hitze einer Dachgeschoßwohnung ist unerbittlich, der Preis meiner Ho(ch)heit. Erst als ich ganz nackt bin, drehe ich mich um. Es geht um den Bereich knapp über meinem Knie, um die ersten Ansätze des Oberschenkels. Auf dem Boden liegen weiße Blätter, große Bögen, dazwischen fertige Zeichnungen.

Ich will nirgends mehr hin. Ich will nichts mehr erleben, ich will keine neuen Erfahrungen machen. Selbst wenn ich zum letzten Arsch der Welt aufbreche, war schon irgendwer dort, der dann auf Instagram gepostet hat: Ich bin hier.

Wogegen soll ich schon rebellieren, es ist alles schon gewesen, alles schon versucht, nichts mehr zu machen. Dann lieber eine Familie gründen, Kinder bekommen, sich zurückziehen ins konservative Biedermeier, dabei ist das die reaktionärste Möglichkeit, sich auszuklinken – wer will schon Verantwortung übernehmen für jemand anderen?

Da geht nur mit regelmäßigem Aussteigen, mit Alkoholexzessen, Sex-Abenteuern, Après-Ski-Gelagen was; wo man das fühlt, was einen umgibt. Zu viel. Der Ursprung allen Übels der Ersten Welt, meiner Welt, ist nicht das Zu-wenig, sondern das Toomuch. Zu viele Flieger am Himmel, zu viele Joghurtsorten im Kühlregal, zu viele Menschen auf der Welt. Mir ist alles zu viel. Ich bin zu viel. Was für ein Schlamassel. Und dann schreiben wir schnell auf Facebook, dass die Reichen immer reicher werden, was für eine Frechheit! Dabei vergessen wir ganz: Die Reichen, das sind ja wir! Mit unserem iPhone 135, das eine super Fotoqualität hat. Oder ist erst reich, wer zwei Autos hat und eine Riesenwohnung, oder lieber gleich mehrere davon, oder einen Geschirrspüler, oder ein Dach überm Kopf, oder einfach nur genug zu essen?

Ich spiel da nicht mehr mit, ich spring mitten hinein ins Schlamassel, so ein Wort, in dem ich genau richtig bin.

Das Handy läutet wieder, es ist keine Sirene, sondern der normale Ton. Widerwillig löse ich mich von meinem Spiegelbild, langsam schreite ich zu meiner Tasche, und mit zurückhaltender Stimme hauche ich ein königliches »Hallo«.

XX

Mama lachte. »Also die Szene mit den Polizisten, die ist einfach herrlich.« Sie stand auf und drehte den Fernseher an der Taste rechts unten ab. Er verschwand wie von selbst, dafür musste man einfach die Schranktüren schließen. Wie ein kleines Zauberstück war das, richtig magisch. »Magst du es noch einmal sehen?«, fragte Mama. Teresa wollte lieber etwas anderes anschauen. Etwas mit Zeichentrick. Heidi vielleicht, oder Wickie. Aber es gab nur diese kurze Sendezeit mit Kindersendungen, bevor das Betthupferl begann. Und gerade lief eben diese Pippi Langstrumpf. Die war eine volle Angeberin, und ihre zwei roten Zöpfe sahen blöd aus. Aber wenn die Mama schon fragte – da musste man schnell sein. Sonst gab es vielleicht gar kein Fernsehen mehr.

»So, jetzt spiel noch ein bisschen«, sagte die Mama. Teresa ging zum Papa. Er lächelte sie an. Dann las er weiter. Zeitung oder so ganz dicke Bücher, irgendetwas las er immer. Sogar beim Frühstück, und das war unfair. Sie durfte beim Essen kein Buch anschauen.

Beim Einschlafen dachte sie noch weiter über Pippi nach. Pippi war stärker als der stärkste Mann der Welt. Das konnte nicht sein. Sogar ihr Pferd konnte dieses Zopf-Mädchen hochheben. So etwas Dummes. Weil wenn das ging, wollte Teresa das auch können. Nein, sie wollte es nicht können. Sie wollte besser sein. Mehr. Sie wollte den stärksten Mann der Welt besiegen und Bäume ausreißen und freche Buben und böse Menschen durch die Luft schleudern, bis ihnen schlecht wurde. Sie wollte das alles auch, und dann würden sie alle bewundern. Dabei wollte sie aber nicht so blöd aussehen wie diese Pippi. Jawohl, sie wollte aussehen wie Schneewittchen – und stark sein wie Pippi. So irgendwie halt.

Teresa stand vom Bett auf. Da kam ein Bub auf sie zu, nein, es waren mehrere, eine ganze Gruppe, die sich vor ihr aufbaute. »Was will denn das schwache Mädchen?«, lachte einer, der aussah wie Stefan, der nebenan wohnte. Aber noch bevor er etwas sagen konnte, packte sie ihn an den Schultern und wirbelte ihn herum wie ein Stück Stoff. Die anderen Buben starrten sie an, dann rannten sie davon, während Stefan um Hilfe wimmerte.

»Was ist denn da noch?«, fragte Mama. Teresa hatte sie gar nicht bemerkt. Sofort verschwanden die Buben samt ihrer wundersamen Stärke. »Schlafen, nicht turnen!« Mama lachte. Teresa war enttäuscht. Warum sah denn keiner, was sie sehen konnte, warum bemerkte denn niemand, dass sie, sie … »Ab ins Bett!«, sagte Mama jetzt. Teresa legte sich hin. Sie hatte keine Schneewittchenhaare. Und keine unendlichen Kräfte. Aber sie hatte Fantasie. Das sagte die Mama immer. Wobei Teresa nicht genau wusste, was das war, Fantasie. Mama hatte ja keine Ahnung, in welchem wilden Wettkampf sie sich gerade befunden hatte!

Als die Mama aus ihrem Zimmer draußen war, träumte Teresa liegend weiter, wie sie ihre Rivalin herausforderte. Spring doch höher, noch höher, mach doch, na, tu es, traust du dich nicht, dann hüpf doch! Teresa drückte ohne Angst mit Pippi Arm, rang mit ihr, da, sie hatte sie schon auf den Boden geworfen, lag über ihr und, ja, sie blieb liegen, Pippi blieb liegen, sie, Teresa, war die Gewinnerin! Ihr Arm wurde hochgehoben, die Leute jubelten, alle Kinder, die sie kannte, waren da, und natürlich Tommy und Annika und Nils Holgersson und Heidi und wie sie alle hießen.

Teresa zeigte es allen, sie bewies allen, dass sie die Stärkste war, dass sie die Schönste war; sie konnte Räder schlagen und einen Salto nach dem anderen machen, sie konnte auf Bäume klettern, schneller als ein Affe und ohne sich festzuhalten, und sie sprang über Dächer und jagte einem Gepard hinterher, denn natürlich hatte sie keine Angst vor wilden Tieren und streichelte sie, ohne dass sie sich voreinander fürchteten.

Nur Pippi saß wütend und gedemütigt in der Ecke und schmollte. Als Teresa das bemerkte, ging sie zu ihr hin und streckte die Hand aus, bot ihr die Freundschaft an. Denn Teresa war eine richtige Heilige, nicht so wie die anderen Kinder. Sie war gut und brav. In allem und immer und überall die Beste. In der Fantasie ist alles möglich. Das sagte Mama immer. Und das verstand Teresa nicht.

XX

»Ja, habe ich erledigt.« Eine Kollegin holt mich aus meinen Träumen. Langsam kehre ich an den Meetingstisch zurück; rundherum sitzen Frauen, ehemalige Uni-Abgängerinnen, College-Besucherinnen, Maturantinnen, Mütter in Teilzeit, dazwischen der Einzige, der es geschafft hat – sofern man Erfolg mit Geld misst. Er ist hier der einzige Mann und der Einzige ohne Matura: der Geschäftsführer. Ohne ihn wüssten die Maturantinnen und Maturanten nicht wohin, ist das nicht skurril?

»Hast du das gestern mit Cola noch gecheckt, Betty?«

Betty: Der Name, den ich im Büro und auch sonst oft trage. Einfach, nichtssagend, langweilig. Wie ich in Wirklichkeit heiße, interessiert mich nicht mehr.

Ich nicke. Christian setzt seine Reihe fort, inne anne u – und dran bist du; keine lässt er aus, egal ob hier am Tisch oder im Bett, das hat etwas Tröstliches. »Gut, dann läuft alles nach Plan, weiter so, an die Arbeit.«

Sein Jungburschengrinsen, sein Versprechen, dass alles gut wird, damit macht man Karriere. Vergessen Sie Ihr Studium, eine Hochschule macht nichts aus Ihnen, nur mit diesem Charme kommen Sie an die Spitze. Aber wer will da schon wirklich hin.

Christian erfüllt keine Wünsche, er ist ein Gott mit unwiderstehlichem Grinsen. Er waltet in seinem Kosmos, stellt ein und kündigt, bringt Frauen zum Weinen, zum Lachen und zu orgiastischem Schreien, und Männer zum Schulterklopfen.

Schulterklopfen ist so intim und gleichzeitig respektvoll, eine Geste, zu der Frauen nie kommen werden, die sie nicht ausüben können, ohne Verständnislosigkeit zu ernten.

Wie fleißige Bienen surren wir im Großraumbüro wieder zu unseren Plätzen zurück, abgetrennt durch innenarchitektonisch durchdachte Lichtbalken, um bis in die letzte Ecke alles zu durchleuchten.

In meiner Ecke gibt es keine Pflanzen, keine Bilder von Hunden, Katzen oder Kindern, mein Schreibtisch ist anonym, leer und aufgeräumt, ein Synonym für mich selbst, zeig mir, wo du sitzt, und ich sehe, wer du bist.

Meine Nachbarinnen tippen, tratschen, telefonieren – TTT –, während ich mich auf die Arbeit beschränke. Ich höre nicht zu, ihre Männergeschichten interessieren mich genauso wenig wie ihre Freizeitbeschäftigungen, ein stimmliches Dahinplätschern, unterbrochen von schrillem Lachen.

Ich habe einen Sonderstatus, keine ist so effizient wie ich, ich bin eine Maschine, vom Anfang bis zum Ende beschränkt sich mein Dasein auf die Arbeit. Nur die Klopausen halten mich auf. Immer wenn Kolleginnen durch neue getauscht werden, versuchen die mich zu integrieren. Sie fragen mich nach Hobbys, Familie, Liebschaften, was es alles so gibt, meine knappen Antworten und mein Desinteresse lassen sie schnell verstummen.

Keine Sekunde Freizeit zu viel gönne ich mir, das Geld wandert auf mein Konto, und trotzdem bleibt es nicht dort, es liegt in den Kassen von Hofer, Billa, Merkur, Spar und Penny. Nichts bleibt übrig.

Das Telefon läutet. »Hast du die Zahlen noch mal kontrolliert?«, fragt Christian. »Natürlich«, antworte ich. »Gut, dann sind jetzt nur noch Restplätze zu haben, yes!!«

Die Euphorie in seiner Stimme. Die Aufregung. Ein Monat vor dem Start, und nur noch Restplätze. Das ist Triumph, das ist Erfolg. Das ist mir so egal.

Ich rufe Serge an, einen von drei Männern der Firma, natürlich IT-Experte und Projektleiter, die beiden anderen sind die Geschäftsführer. Während wir Bienchen für die Bereiche Marketing, Akquise, PR und Buchung zuständig sind, halten drei Männer den Betrieb aufrecht. Und ich, ja, ich, bin das Mädchen für alles, Kontrollorgan, Lektorin, Social-Media-Expertin, Aufpasserin und Akquisiteurin für die Härtefälle, wie Christian sagt. Wenn sein Jungbubencharme nicht wirkt, muss meine eisige Coolness her, meine weibliche Ader, mein toughes Aussehen – »Was auch immer dein Geheimnis ist, es wirkt«, sagt Christian. Ich bin so geheimnisvoll wie eine weiße Wand.

Aus dem einzigen abgetrennten Büro tönt Minuten später Christians Fluchen, er darf das, er darf alles, herausstürmen und weiterschimpfen, durch die Gänge rennen und ins Handy hineinbrüllen – selbst dabei verliert er seinen Bubencharme nicht.

Er läuft auf meinen Tisch zu, donnert mit der Faust darauf, »DU musst da ran, ich pack den Idioten nicht mehr!« – »Kein Problem«, sage ich ruhig, während die Bienen rundherum ihre Flügel eingezogen haben, ach Bienchen, ihr wisst doch, Hunde, die kläffen …

Zwei Stunden später treffe ich den Marketingleiter einer Firma. Typ Hipster, top Work-Life-Balance, bebrillt, bärtig und langweilig, es kostet mich dreißig Minuten, ihn dank meiner Strenge, Autorität und Unnachgiebigkeit zu überzeugen. Vom U-Bahnsteig aus rufe ich Christian an. »Ist erledigt«, sage ich, und er lacht schallend ins Telefon: »Du bist eine Geheimwaffe«, sagt er, ich steige ein, die Tür geht zu, Zug fährt ab.

XX

»Meinst du nicht, dass es schön wäre?«, fragte er noch einmal. Edith seufzte. Peter hatte recht. »Ja, natürlich.«

Sie und Peter hatten das Haus in Stadtnähe schon vor längerer Zeit gekauft und waren regelmäßig an den Wochenenden hinausgefahren. Als ihre Tochter Teresa älter wurde, blieb sie oft allein in der Wohnung, um mit ihren Freunden auszugehen. Die Eltern genossen die Zweisamkeit auf dem Land. Aber seit Teresa von ihrer Afrika-Entwicklungshilfe zurückgekommen war, ging sie weder aus noch fuhr sie mit.

»Ich weiß nicht, ob wir Teresa wirklich allein lassen sollten«, gab Edith zu bedenken. »Nach diesem Afrika-Aufenthalt war sie komplett daneben, findest du nicht? Sie hat ja gar nichts Vernünftiges mehr getan, nur Computer gespielt und ferngeschaut.«

Peter zuckte mit den Schultern. Das machte sie wahnsinnig. Konnte er nicht ein Mal Stellung beziehen? Eine Meinung vertreten? Alles war ihm egal. »Ist ja nicht so schlimm«, meinte er. Seine Standard-Antwort. Sie hätte ihn ohrfeigen können.

»Nicht so schlimm? Entschuldige, aber das ist nicht normal! In diesem Alter nichts zu tun, kein Ausgehen, nichts. Und mit uns aufs Land will sie auch nicht mehr. Es ist ihr zu kalt, zu warm, zu windig, zu langweilig, zu anstrengend.«

»Ich war früher auch so.«

»Ja, du bist so, aber sie war nie so. Und du hast zumindest etwas gemacht.«

»Das stimmt, aber ich finde, sie hat sich mittlerweile schon wieder eingefunden. Sie ist ja jetzt auch wieder mit Leuten ausgegangen. Dieses Herumliegen und die komische Stimmung sind jedenfalls vorbei. Sie ist erwachsen. Ich glaube, es tut ihr gut, mal für sich selbst zu sorgen.«

Edith musste ihm zustimmen. »Gut, dann hast du eben recht.«

So war das oft: Zuerst wollte sie ihn ohrfeigen, und am Ende musste sie zugeben, dass er eigentlich recht hatte. Dem anderen recht zu geben war noch ärgerlicher, als sich bloß über sein Verhalten zu ärgern. Sie rührte das Müsli in ihrer Schüssel um und sah aus dem Terrassenfenster. Tauben, Häuserwände, ein Stück Himmel.

Edith liebte die Gegend da draußen, sie hatte sich einen Freundinnenkreis aufgebaut und genoss den Garten. Seit einiger Zeit nahm sie keine neuen Klienten mehr auf, und seit Längerem überlegte sie, sich in der Innenstadt mit einer Kollegin ein Büro zu teilen. Peter hatte seine Arbeit bereits reduziert, die operativen Aufgaben übergeben. Er führte nur noch bei speziellen Privatpatientinnen Eingriffe durch. Es war alles klar, das Haus war winterfest und groß genug. Schon jetzt verbrachten sie die meiste Zeit dort. Doch das echte Umziehen? Sie konnte nicht anders: Teresa machte ihr Sorgen.

»Ich will nur nichts überstürzen. Es stimmt, sie hat sich stabilisiert. Zumindest scheint es so. Obwohl ich es noch immer nicht verstehe, wie sie plötzlich drauf gekommen ist, Wirtschaft zu studieren.«

»Das ist doch gut, dass sie sich ändert und Sachen ausprobiert. Sie geht regelmäßig auf die Uni, trifft wieder Leute, ich glaube, der Zeitpunkt ist ideal.«

Wieder musste sie Peter recht geben. Der Zeitpunkt war ideal. Vielleicht mussten sie es einfach tun. Über ihre Schatten springen, es einfach versuchen. Wie oft motivierte sie ihre Klienten dazu? Wahrscheinlich tat es Teresa gut, einen Schritt in die Selbstständigkeit, ins echte Erwachsensein zu setzen. Sie aß vom Müsli.

»In Wahrheit ist es gar kein echter Umzug«, sagte sie. »Ich meine, wir sind ja quasi schon nicht mehr da.«

»Mhm«, antwortete Peter.

Sie wusste, dass er ihr nicht mehr zuhörte. Es störte sie nicht. Sie sinnierte gerne vor sich hin, während er etwas anderes daneben tat und manchmal ein »Mhm« einwarf. Sie redete weiter, von Umzugsfirmen, Schachteln, möglichen Terminen. »Du bist heute dabei, wenn wir es ihr sagen, hast du gehört?«, sagte sie laut und streng. Diesmal erwartete sie eine Antwort.

Peter sah sie über die Zeitung hinweg an und nickte.

Als Teresa von der Uni kam, erwarteten die Eltern sie schon. Beide saßen am Esstisch. »Wir müssen mit dir reden«, sagte Edith. Es klang feierlich, obwohl sie es nicht vorgehabt hatte.

Teresa setzte sich. »Dauert es lang? Ich muss dann weg.«

»Nein, ich glaube nicht«, beruhigte sie ihr Vater. »Deine Mutter und ich haben uns entschieden, ganz aufs Land zu ziehen und dir die Wohnung zu überlassen.«

Seine Stimme klang für seine Verhältnisse fast aufgeregt, fand Edith. Sie musste lächeln und nahm seine Hand. Teresa aber ließ keine Reaktion aufkommen. Sie sah weder überrascht noch erfreut noch enttäuscht aus, nur gelangweilt und uninteressiert. »Okay«, sagte sie und zog ihr Handy aus der Tasche. »War’s das?«

Verwirrt sah Edith Peter an, dann wieder Teresa. Sie hatten sogar eine Flasche Sekt kalt gestellt, um das Ereignis zu feiern. »Also … nun ja, wir haben überlegt, alles vertraglich zu regeln, und möchten die Nutzungs- und Wohnrechte behalten. Das wollten wir gern besprechen. Und kostenmäßig hätten wir überlegt, dass du ab dann für die Betriebskosten aufkommst«, sagte Edith.

»Ist okay«, antwortete Teresa, ohne den Blick von ihrem Handy zu heben, und begann zu tippen. Bevor Edith weiterreden konnte, stand sie auf. »Gut, ich muss dann wirklich los.«

»Teresa!«, rief Edith. Ihre Tochter sah sie an. »Ich habe es noch nicht mit Papa besprochen, aber du könntest ja mit einigen deiner Mitstudierenden eine WG gründen, was meinst du?«

Teresa verneinte sofort. »Ich will allein wohnen, du weißt ja, wie die Leute sind. Machen was kaputt, helfen nicht, zahlen nicht, das ist viel zu riskant. Da bleib ich lieber allein und hab meine Ruhe. Wenn ich es mir doch anders überlege, kann ich mich ja noch umentscheiden.« Sie stand im Türrahmen und tippte wieder auf ihrem Handy.

Ihr Vater pflichtete ihr bei. »Ich glaube auch, dass das besser ist, wer weiß, was da kommt. Es ist halt keine Studentenbude«, sagte er. Teresa nickte und verschwand. Ihre Eltern blieben sitzen. »Dann stoßen wir eben allein an«, sagte Edith.

Einige Wochen später zogen sie um, nahmen einige Möbel mit und ließen ihre Tochter zurück. Teresa hatte einen Bürojob angenommen, in dem sie kuvertierte, kopierte und Kaffee kochte.

Die Eltern kamen meist abwechselnd auf Besuch, wenn sie in der Stadt zu tun hatten. Teresa war immer gut gelaunt. Sie erzählte harmlose Geschichten über Unikolleginnen und die ungeschickten Annäherungsversuche eines Bürokollegen. Edith fiel auf, dass sie sich anders kleidete. Sie trug Blusen und Stoffhosen, Perlenohrringe und Ballerinas. Die Dr. Martens waren in einem Kasten gelandet. Edith sagte nichts dazu, auch mit ihrem Mann sprach sie nicht darüber. Sie brachte immer Kuchen und Küchenutensilien mit.

»Es ist so karg hier, du hast dich ja überhaupt nicht eingerichtet«, sagte sie. »Ach«, antwortete Teresa, »ich hab so viel zu tun, ich komm gar nicht dazu. Und mittlerweile finde ich es gar nicht so schlecht, ich muss viel weniger putzen und bin schneller fertig mit dem Staubsaugen.« Sie lachte, und Edith stimmte mit ein. »Du weißt ja, wenn du Geldsorgen hast, werden wir dich auf alle Fälle unterstützen.«

Teresa hatte keine Geldsorgen. Frühmorgens kramte sie ihre Sportsachen zusammen und lief los. Sie hatte sich in einem Fitnessstudio in der Nähe eingeschrieben und war seit einem Monat Stammgast. Alle begrüßten sie freundlich. Die Trainer hatten schon versucht, mit ihr in Kontakt zu kommen, doch sie blieb wortkarg, ließ sich Übungen zeigen und führte sie dann aus. Stundenlang war sie da und arbeitete alle Geräte durch.

»Wieder so eine Bulimiesüchtige«, flüsterten sich die Trainer zu. Es gab noch zwei weitere dürre Besucherinnen, die sich Stunde für Stunde quälten. Aber Teresa interessierte sich nicht dafür, Kalorien ab- und Muskeln aufzubauen. Sie wollte wissen, wie weit sie gehen konnte, wie viel ihr Körper in drei Monaten schaffen, durch- und aushalten würde. Sie lief zur Uni, saß dort kniewippend und mit dem Stift spielend die Vorlesungen ab und trainierte in den Pausen im Park.

Sie hatte gelogen, sie hatte überhaupt keine Freunde. Teresa war nur mit Leuten, die sich angeboten hatten, ausgegangen, um ihre Mutter zu beruhigen. Und es hatte geklappt, die Eltern waren ausgezogen und hatten sie endlich allein gelassen.

Auszugehen interessierte sie nicht. Nach dem Skilehrer hatte sie die Treffen mit den Leuten aus dem Büro und der Uni wieder beendet. Sie ging nicht mehr ans Telefon, wenn jemand sie anrief, beantwortete keine SMS, bis sie endlich aufhörten, nachzufragen.

Für die Prüfungen lernte sie so viel wie nötig. Sie verlegte das Lernen ins Fitnessstudio, wo sie die dicken Bücher auf den Crosstrainer legte und draufstarrte. Ihr Körper hatte einen permanenten Muskelkater, teilweise konnte sie kaum sitzen, aber sie hörte nicht auf. Einmal verstauchte sie sich den Fuß, es tat höllisch weh, sie schrie laut auf. Die Trainer rannten zu ihr, wollten ihr helfen. »Übertrainiert«, sagte einer. Sie wollten schon die Rettung rufen, aber das konnte sie ihnen noch ausreden. Am nächsten Tag stand sie wieder da, alles gut, log sie, sie habe ein Röntgen machen lassen, es sei nichts passiert.

Und jeden Abend stellte sie sich vor den Spiegel, begutachtete sich, und merkte, dass es nichts geholfen hatte. Trotz der Anstrengung konnte sie ihren Körper nicht als Ganzes betrachten. Zuerst dachte sie, es läge an dem zu kleinen Spiegel im Badezimmer, woraufhin sie sich einen riesigen Spiegel liefern ließ. Doch auch vor diesem Spiegel war sie nur in Teilen vorhanden. Kurz überfiel sie Panik – litt sie an einer Augenkrankheit, war etwas kaputt? Doch ansonst sahen ihre Augen alles wie immer, nichts deutete auf eine Erkrankung hin. Vielleicht ist das irgend so ein Psychoscheiß, dachte sie.

Am nächsten Tag kaufte sie eine Kamera, einfach zu handhaben, aber teuer. Sie stellte sich vor den Spiegel und drückte ab. Aber auch auf dem Display konnte sie sich nur in Teilen erkennen. Sie räumte die Kamera in den Schrank, wo sie mit diesem einzigen Foto einsam liegen blieb.

Teresa zeichnete die Körperstellen, die sie noch erkennen konnte. Jeden Tag verkleinerten sie sich, und sie musste immer detaillierter vorgehen. Am Ende fügte sie das Bild zusammen, nur das Gesicht ließ sie aus. Wenn sie sich schon selbst aus den Augen verlor, würden die Bilder sie immerhin noch dokumentieren.

XX

Ich brauche lang. Stück für Stück räume ich die Schokopackungen in den Wagen, nehme eine Banane nach der anderen, lasse mich von gestressten Schnelleinkäuferinnen und rücksichtslosen Pensionisten nicht stören. Nach einer Dreiviertelstunde bin ich fertig, ein Geduldsakt.

»Sie«, sagt plötzlich jemand hinter mir. Ich reagiere nicht. »Sie!«, sagt die Frauenstimme hinter mir noch einmal und tippt mir auf den Rücken. Was will diese nervige Person? Aber ich habe keinen Ausweg, vor mir ist die Kassenschlange, flüchten geht nicht. Ich drehe mich um.

»Sie haben etwas vergessen«, sagt die Frau und hält mir einen Becher Schlagobers hin.

Sie ist ein Ballon, ja, ein Ballon! Von ihrem runden Kopf führt ein dicker Hals zu einem aufgeblasenen Körper, aus dem fleischige Arme ragen, einer davon ist mir entgegengereckt. In der Hand hält sie den Becher Schlagobers, an den sich ihre Finger wie Würstchen klammern. »Sie haben etwas vergessen«, sagt sie noch einmal, ihr schwarzer Pagenkopf wippt. In ihrer Stimme liegt so viel Überzeugung, dass ich das Schlagobers wortlos entgegennehme und feststelle, dass sie recht hat. Ich wollte es einpacken, nur hat mich das nächste Regal abgelenkt, woher weiß sie das? Sie lächelt.

»Bis zum nächsten Mal«, meint sie, nickt und lenkt ihren Einkaufswagen an mir vorbei.

Ich bleibe vor dem Regal stehen, um ihr nicht noch einmal zu begegnen, und verfolge sie mit den Augen. Sie steht an der Kasse, alle anderen überragen sie, doch seitlich sticht ihr fülliger Körper heraus.

Vollbeladen trippelt sie erstaunlich geschickt aus dem Geschäft, ihre Füße sind bestimmt kaputt, Tag für Tag müssen sie dieses Gewicht tragen, wahrscheinlich hat sie Diabetes und verfettete Organe. Sie könnte dreißig, vierzig oder fünfzig, vielleicht sogar sechzig sein, ihr Körper lässt alle Möglichkeiten zu. Ich quetsche mich an den Leuten vorbei, drängle mich durch, lege die Waren auf das Band und schleppe genauso viele Taschen und Säcke wie der Ballon zuvor.

In meinem Palast werfe ich die Kleidung von mir, setze mich in die Mitte des Wohnzimmers. und beginne ein Mahl, bei dem Zeit keine Rolle mehr spielt.

Wieder ist es Mutters Sirene, die mich aus meiner Trance reißt, in der Hektik habe ich vergessen, mein Handy auszuschalten. Einmal pro Woche muss sie mich erreichen, das ist unsere Vereinbarung, die ich einhalten muss, um nicht wieder zu riskieren, dass sie plötzlich in der Wohnung steht, die »noch immer deinem Vater und mir gehört«.

Ich nehme ab. »Ja?« Draußen läuten die Kirchenglocken, es ist elf Uhr abends.

»Ich mache mir Sorgen, warum hebst du nicht ab?«

Warum tust du mir das an?, möchte sie fragen, aber das tut sie nicht. Ich lächle und schüttle den Kopf. »Ich habe viel zu arbeiten«, erkläre ich. Dann spricht sie eine Zeit lang nichts, und ich, ich habe ihr sowieso nie etwas zu erzählen.

»Und wie viele sind es diesmal?«, fragt sie.

»Was?«

»Teilnehmer. Wie viele sind heuer dabei?«

»Viertausend.«

»Unglaublich, dass das so viele anzieht. Aber gut, wichtig ist, dass nichts passiert.« Ich gähne. Mutter ist ermüdend. »Gestern haben wir im Radio gehört, dass in Schulen nicht mehr so aggressiv geworben werden darf, hast du das mitbekommen?«

»Ich höre keine Nachrichten.« Sie interessieren mich nicht, genauso wenig wie Mutter. Sie hasst mich nicht, sie verachtet mich nur. Aber das ist in Ordnung, das tue ich auch.

»Finde ich gut«, sagt sie, und ich habe das Gesprächsthema schon lang vergessen. »Musst du diesmal mitfahren?«

»Ich weiß es nicht.«

»Dass du das aushältst. Dieser Wirbel. Tausende besoffene Maturierende, es ist schon irgendwie traurig.« Ich sage nichts. »Was fühlst du eigentlich, wenn du daran denkst?«, will sie wissen, und ich lege auf. Rund viertausend junge Menschen werden drei Wochen lang feiern und dafür sorgen, dass Geld auf mein Konto kommt. Was soll ich dabei schon fühlen?

Sie ruft mich noch einige Male an, das weiß ich, obwohl ich es nicht mehr mitbekomme, ich schalte das Handy aus. Auf dem Boden liegen die Überreste meiner Schlacht. Ich werde alles zusammenkehren, in einen Müllsack stecken, und mit einer Küchenrolle die letzten Reste entfernen.

Vor dem Spiegel untersuche ich die Stelle ein paar Zentimeter über dem Knie, dann die Hinterseite des rechten Oberschenkels. Schon lang möchte ich mir einen zweiten Spiegel kaufen, in der exakt gleichen Größe und Ausführung, und ihn gegenüber aufstellen, um mich leichter von hinten betrachten zu können. Per Mausklick kaufen und liefern lassen, von einem Serben oder Pakistani, der den Spiegel auf dem Rücken zu mir hochschleppt. Ich will aber keine Arbeiter hier herinnen, niemand soll zu meinem Palast Zugang haben, niemand soll ihn betreten, vor allem nicht meine Mutter. Ich werde das Schloss austauschen, das Schloss der Königin. Es wird nichts nützen. Ich werde warten müssen, bis sie tot sind, Mutter und Vater, erst dann wird die Wohnung mir gehören, ganz und ausschließlich. Es ist unwahrscheinlich, dass das bald passieren wird. Meine Mutter bewegt sich viel und ernährt sich gesund, mein Vater bewegt sich nicht und ernährt sich ungesund. Doch auch er ist eine Maschine, und die stirbt nicht, sie geht nur kaputt, bis sie irgendwann irreparabel ist. Wie ich. Oder ich werde vor ihnen kaputtgehen. Bis dahin verfolge ich einen Weg. Exakt, klar und detailliert, kompromisslos, zielgerichtet und konsequent.

Ich ziehe an einem kleinen Stück Haut des Oberschenkels; sie ist weiß, selten dringen Sonnenstrahlen ein, dieses Projekt ist lang vorbei. Kaum ein Unterschied ist zu erkennen, die Struktur, die Dehnbarkeit. Ich hole die Staffelei neben dem Spiegel hervor, spanne ein leeres Blatt darauf, nehme den Bleistift. Exakt, klar und detailliert sind meine Linien, Punkte, Striche, Schattierungen, nichts lassen sie aus, keine Pore, kein Härchen und keine Hautirritation. Kompromisslos, zielgerichtet und konsequent.

Ein weiteres Abbild meines Körpers, das ihn in seiner Verwundbarkeit, Stärke, Hässlichkeit, Schönheit darstellt, alles vereint in der Zeichnung eines Teils meines Oberschenkels. Meine Mutter fragt immer, warum ich nicht Künstlerin geworden bin.

Ich mache keine Kunst. Ich habe kein Talent, ich bin unkreativ und kann nur Kopien der Wirklichkeit erstellen. Die Wirklichkeit: Das bin ich.

Immer wieder ist es ein anderer Teil meines Körpers; bis ich ihn erkundet habe, dauert es Wochen, Monate, was weiß ich, es gibt viele Details von den Zehen bis zum Kopf. Sehe ich alt aus? Bin ich dick? Ich weiß es nicht.

Ich schminke mich nicht, und meine Haare lasse ich mir einmal im Monat schneiden. Neben der Agentur ist eine Friseurin, sie färbt die Haare älterer Damen, die dann mit lila oder rosa Schimmer aus dem Salon wandern. »Schneiden«, sage ich ihr, sonst nichts, »einfach schneiden.« Jedes Mal fragt sie: »Wie darf ich schneiden?«, und jedes Mal antworte ich: »Wie Sie wollen.« Am Schluss will sie immer wissen, ob es so passt, und ich sage Ja, ohne mich zu sehen.

Ein Haar, die Pupille meines Auges, der obere Mundwinkel, eine Augenfalte, Hautporen. Details, die kein Gesamtbild ergeben, kein Ganzes, keine Identität, kein Individuum. Das bin ich. Die Wirklichkeit. Ich stimme nicht überein. Ich habe mich vermessen, mich fotografiert und gefilmt, mich vor jeden erdenklichen Spiegel gestellt und mich trotzdem nicht erkannt. So reihe ich weiterhin meine Bilder aneinander.

Vielleicht ist das Ganze ja leicht zu erklären, und ich habe eine eingeschränkte Sehfähigkeit, kombiniert mit einem genetisch determinierten Borderline-Syndrom und einer Vermessenheits-verzerrung, dazu autoaggressives Verhalten und Depersonalisation. Klingt aufregend, nicht? Ich bin völlig irre, gaga im Schädel, nicht ganz frisch in der Birne. Das ist die Wahrheit, dafür braucht es keine Erklärung.

Für die Zeichnung brauche ich eine Stunde. Ich lege das Bild zu den anderen, horte sie in einem eigenen großen Schrank, der Stapel reicht bis zu meinem Brustbein. Das da drinnen in dem Kasten, das bin ich.

XX

Teresa öffnete den Brief. Es stand kein Absender drauf, ihre Adresse war fein säuberlich in Blockbuchstaben notiert. Vor Jahren hatte sie eine Brieffreundin gehabt. Zweimal hatten sie einander geschrieben. Ein Mädchen aus England, sie tauschten je ein Foto aus und hatten sich nach den zwei Briefen nichts mehr zu sagen. Und natürlich erhielt sie Briefe von dem Kindermädchen, an das sie sich schon lange nicht mehr erinnerte. Jedes Mal wurde sie darin direkt angesprochen: Was tust du? Wie geht es dir? Als Teresa jünger gewesen war, hatte sie immerhin noch Zeichnungen oder ein paar schief geschriebene Worte beigesteuert, aber dann hörte sie auch damit auf. Ihre Mutter übernahm es, die Briefe, die immer weniger wurden, zu beantworten. Oft lagen Fotos dabei, nichtssagende Bilder aus einem fernen Land, mit fremden Menschen darauf.

Aus Afrika kamen oft Mails von Agnes, höflich und immer mit den neuesten Schulergebnissen, die sie erzielt hatte. Sie endeten stets mit göttlichen Wünschen: »May god bless you.«

Sie beantwortete die Mails nur widerwillig, und schließlich hörte sie ganz damit auf. Was sollte sie auch sagen, sie hatte nichts zu berichten.

Und jetzt plötzlich dieser Brief. Ein Relikt, ein Ereignis, das in Romane passte, aber nicht ins 21. Jahrhundert. Sie riss das Kuvert auf.

»Ich weis du hältst mich für einen Idiot. Aber ich hab es voll schön gefunden. Du bist ganz besonders. Für dich war es vielleicht nur ein Gschichterl aber für mich nicht. Nur weil ich ein Skilehrer bin heißt das nicht das ich nicht gefühle hab. Ich mag dich wiedersehen. Ruf mich einfach an. Meine Nummer ist … Dein Bernhard.«

Sie runzelte die Stirn. Der Brief enthielt weder Absender noch Datum, dafür lauter Grammatik- und Rechtschreibfehler.

Der Skilehrer. Er musste irgendwelche Leute ausfindig gemacht haben, die ihre Adresse kannten. Nummer hatte sie ihm keine hinterlassen, sie war schnell und unauffällig abgehauen, während er noch geschlafen hatte. Wer weiß, vielleicht hatte ihn das erst recht angemacht. Es war jetzt fast zwei Wochen her, oder noch länger? Sie konnte sich nicht einmal mehr erinnern, wie er ausgesehen hatte, nur an seine riesigen Hände mit den erstaunlich schlanken Fingern, die nach ihr gegriffen hatten. Oder hatte er gar nicht nach ihr gegriffen, hatte sie ihn einfach umgeworfen? Sie konnte sich nicht mehr erinnern, was da gewesen war. Sie hatte an dem Abend viel getrunken, aber das war nicht der Grund gewesen. Es war so nichtssagend, so unbedeutend, dass sie es aus ihrem Kopfspeicher nicht mehr abrufen konnte. Sie hatte den Papierkorb schon geleert, seinen Namen bereits vergessen, falls sie ihn je gewusst hatte.

Nur ein paar Erinnerungsfetzen konnte sie noch hervorrufen. Die Frauen, die ihr nachgestarrt hatten, teils spöttisch, teils neidisch. Und sein Freund, der ihr zuzwinkerte, als sie das Lokal verließen. Es war so laut gewesen, dass sie im Taxi ein Pfeifen im Ohr vernommen und kurz Panik bekommen hatte, einen Tinnitus zu erleiden. Das Pfeifen war irgendwann in dieser Nacht ganz unbemerkt vergangen.

Seine Fehler fand sie schön, so ehrlich, dass sie sich den Brief nur wegen der schlechten Rechtschreibung noch einmal durchlas. War es nicht interessant, dass mathematische Unfähigkeiten viel eher vergeben wurden als Schreibfehler? Sie war untalentiert, wenn es um Zahlen ging, doch das fiel nicht auf, niemand nahm es ihr krumm, keiner hielt sie deshalb für dumm oder ungebildet, aber ein sehr ohne h, das galt als Dummheit.

Sie legte den Brief in die Schachtel, in der sie das Altpapier sammelte. Auch wenn dieses fehlerhafte Schreiben entzückend war, interessierte es sie nicht.

XX

Auf dem Weg zur Arbeit sehe ich mir die Menschen an. Sehe ich dem rotgesichtigen Mann oder dem pickeligen Mädchen ähnlich? Kalt, hat Christian gesagt, du bist kalt, das macht dich heiß, aber hübsch, nein, das bist du nicht. Hübsch oder hässlich, das sind Kategorien, die für dich nicht existieren.

Es ist Freitag. Um 14 Uhr leert sich das Büro, um 18 Uhr sind Christian und ich die einzigen Übriggebliebenen. Noch ein Monat bis zum ersten Abflug, bis dahin muss alles klappen, fixiert sein, vom richtigen Essen an Bord bis zur Security.

»Okay, ich mach Schluss für heute.« Christian dreht das Licht in seinem Büro ab. »Was hast du noch vor?«, will er wissen. Smalltalk, warum müssen Leute immer reden? »Nichts Besonderes.« Er nickt. »Also dann bis Montag, mach nicht zu lang, ciao!«

Dann ist er weg. Dann ist es still. Dann bin ich allein. Nur das Surren der Lampen, des Computers, des Kopierers. Die Zeit hält sich selbst an. Das sind schöne Momente. Ich kann sie nicht ausnützen. Das liegt an den Öffnungszeiten. Ich reiße mich los und muss mich beeilen. Wegen der Öffnungszeiten habe ich sogar überlegt auszuwandern, in eines dieser Schlaraffenländer mit durchgehend geöffneten Shops. Doch das Geld, die Wohnung, die Anstrengung, und es geht doch nur um drei Monate.

Ich fahre nachhause, eile in den Billa, das Geschäft, das meinem Palast am nächsten ist. Die Regale sind ausgeräumt, das Gedränge ist groß, Freitagabend: die Hölle des Einkaufens. Ich habe bereits überlegt, online zu bestellen, doch es ist nicht dasselbe. Die Dinge auf dem Bildschirm sind nicht kalt wie die Milch aus dem Kühlregal und riechen nicht nach Fett und Salz wie die Billigchips, deren Geruch ich trotz Verpackung wahrnehmen kann.

Ich schlängle meinen Wagen durch den Einkaufswahnsinn und da, da steht sie, rund und klein mit ihrem Pagenkopf. Sie hat mir den Rücken zugewandt, und ich bleibe stehen. Ihre Würstelfinger greifen hinauf in die luftigen Höhen unerreichbarer Regale, sie steht auf ihren Zehenspitzen, um den Schokopudding zu erwischen, mit den Fingerspitzen greift sie danach, mit letzter Kraft erreicht sie ihn, wie eine Trophäe hält sie ihn über ihren Kopf. Hurra! Gewonnen!