8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

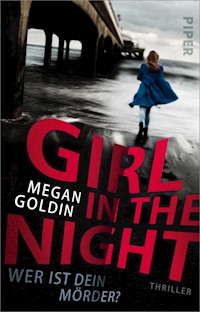

Atemberaubend: Ein Psychothriller, in dem ein Fahrstuhl zum Escape Room wird und nur der Gewinner überlebt Wohl jeder erfolgreiche Banker hat Dreck am Stecken. Doch was haben die vier unfreiwilligen Spieler verbrochen, um Teil des tödlichen Escape Games zu werden? Hochspannung für Fans von Gillian Flynn. In »The Escape Game – Wer wird überleben?« spielt jemand ein grausames Spiel um das Überleben. Plötzlich bleiben die Top-Banker Vincent, Jules, Sylvie und Sam im Aufzug stecken. Während die Temperatur immer weiter steigt, begreifen sie, dass sie Teil eines Spiels sind, bei dem es um ihr Überleben geht. Die dunkelsten Geheimnisse der vier skrupellosen Menschen kommen ans Licht, während ihnen klar wird, dass nur einer heil herauskommen wird. Doch wer hat sie in diese Lage gebracht und warum? »Fantastisch – eines meiner Lieblingsbücher des Jahres.« Lee Child Die Australierin Megan Goldin ist der neue Stern am Psychothriller-Himmel. Nach dem viel gelobten »The Wrong Girl – Die perfekte Täuschung« legt sie nun mit »The Escape Game – Wer wird überleben?« nach. Noch mitreißender und noch besser konzipiert, verspricht der Roman Spannung ab der ersten Seite »Hochspannung von der ersten bis zur letzten Minute. Vier skrupellose Menschen, verwickelt in ein tödliches Spiel, bei dem nur der Gewinner überlebt. Spannend und unvergesslich!« Harlan Coben Eine akute Bedrohung, die klaustrophobische Atmosphäre, das Wissen, dass nur einer überleben kann: Goldin weiß, aus welchem Stoff sie eine spannungsgeladene Geschichte weben muss. Sie lenkt die Sympathien des Lesers meisterhaft und setzt in dieser Neuerscheinung 2020 geschickt unerwartete Plot Twists. Eine klare Empfehlung für alle, die A. J. Finn oder Paula Hawkins mögen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher :www.piper.de

Aus dem australischen Englisch von Elvira Willems

© Megan Goldin 2018Titel der australischen Originalausgabe:»The Escape Room«, first published byPenguin Random House Australia Pty Ltd, Australia 2018© der deutschsprachigen Ausgabe:Piper Verlag GmbH, München 2020Redaktion: Kerstin KubitzCovergestaltung: zero-media.net, MünchenCoverabbildung: FinePic®, München; Svetoslava Madarova / Trevillion Images

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

Prolog

1

Im Aufzug

2

Sara Hall

3

Im Aufzug

4

Sara Hall

5

Im Aufzug

6

Sara Hall

7

Im Aufzug

8

Sara Hall

9

Im Aufzug

10

Sara Hall

11

Im Aufzug

12

Sara Hall

13

Im Aufzug

14

Sara Hall

15

Im Aufzug

16

Sara Hall

17

Im Aufzug

18

Sara Hall

19

Im Aufzug

20

Sara Hall

21

Im Aufzug

22

Sara Hall

23

Im Aufzug

24

Sara Hall

25

Im Aufzug

26

Sara Hall

27

Im Aufzug

28

Sara Hall

29

Im Aufzug

30

Sara Hall

31

Im Aufzug

32

Sara Hall

33

Im Aufzug

34

Sara Hall

35

Im Aufzug

36

Sara Hall

37

Im Aufzug

38

Sara Hall

39

Im Aufzug

40

Sara Hall

41

Im Aufzug

42

Sara Hall

43

Im Aufzug

44

Sara Hall

45

Im Aufzug

46

Sara Hall

47

Im Aufzug

48

Sara Hall

49

Sara Hall

50

Im Aufzug

51

Sara Hall

Dank

Zitat

Der Inbegriff des Könnens ist, den Feind ohne Gefecht zu unterwerfen.

Sunzi

Prolog

An einem frostigen Sonntagmorgen um 4:07 Uhr setzte Miguel einen Notruf ab. Der junge Wachmann sprach mit zittriger Stimme, auch wenn er seine Angst mit großspuriger Lässigkeit zu überspielen versuchte.

Bevor er sich beim Kistenschleppen in einem Lagerhaus am Rücken verletzt hatte, war Miguel ein ehrgeiziger Bodybuilder gewesen. Er besaß immer noch eine muskulöse Statur, und er hatte dunkles Haar und ein Kinngrübchen. Miguel war Nachtwächter in einem noch nicht ganz fertiggestellten Büroturmkomplex. Seine Schicht war halb vorbei, als es passierte.

Angela hörte den ersten Schrei. Miguel hörte gar nichts. Er lag auf einer Ledercouch in der Lobby und bekam gerade einen geblasen.

»Was zum Teufel …«, fuhr Angela auf. Miguel schlug die Augen auf und sah, dass sie aufgebracht ihr enges Top runterzog und ihren Rock glatt strich.

»Angela, Schätzchen«, rief er, desorientiert wegen der unerwarteten Wendung der Ereignisse. »Geh nicht. Wir sind noch nicht fertig.«

»Oh, und ob fertig wir sind. Du hast gesagt, wir wären allein.«

Verwirrt sah Miguel sich um. Die leere Lobby wurde nur vom Scheinwerfer eines Krans draußen erhellt, der durch die Fenster und die Glasdecke schien. Er blickte über den langen, unbesetzten Empfangstresen mit der Verkleidung aus hellen Eichenlamellen, in die hellgrünes Glas eingelassen war, und die Reihe graublauer Ledersofas, die in dem riesigen Raum zu Sitzgruppen arrangiert waren.

»Keine Sorge, Baby. Wir sind allein«, sagte er mit heiserer Stimme. »Hier wird noch gebaut. Das Gebäude wird erst in ein paar Monaten eröffnet. Außer uns ist hier keiner.«

»Und warum habe ich dann gerade einen Schrei gehört?« Angela schob ihre bestrumpften Füße in schwarze Stilettos und zupfte sich mit den in einem dunklen Magenta lackierten Fingernägeln die Haare zurecht.

Jetzt, wo er nicht mehr durch Angelas Wärme in seinem Schoß abgelenkt wurde, hörte auch Miguel den nächsten Schrei. Er hallte vom hellen Marmorboden wider und erzeugte einen markerschütternden Nachklang.

»Mist! Was zum Teufel war das denn?« Er sprang von der Couch auf und zog den Hosenreißverschluss hoch. Sein Hemd mit dem Logo der Wachfirma knöpfte er so hastig zu, dass er nicht bemerkte, dass er zwei Knöpfe übersprungen hatte und es an der Brust aufklaffte. »Keine Ahnung, was da los ist.« Sein Blick schoss durch die leere Lobby. »Vielleicht verschwindest du besser von hier, Angela.«

»Ja, meinst du?« Sie nahm ihre Handtasche und warf sie sich über die Schulter.

»Ich ruf dich an«, versprach er.

»Rechne nicht damit, dass ich rangehe«, murmelte Angela und wandte sich zum Gehen.

»Warte, Ange.«

Eine Hand in der Hüfte, drehte sie sich zu ihm um.

»Tu mir einen Gefallen. Sag keinem, dass du hier warst. Wenn die das erfahren, schmeißen sie mich raus. Ich brauch den Job.«

»Geschähe dir nur recht, wenn du rausfliegen würdest, Miguel. Ich weiß nicht, was das soll, dass du mich hierher bringst, aber die Nummer kauf ich dir nicht ab. Ich hätte wissen müssen, dass das ein abgekartetes Spiel ist.«

»Ich schwör dir, ich hab nicht gewusst, dass hier jemand ist. Es tut mir wirklich leid, okay?«

Sie sah in seinen Augen mit den schweren Lidern ehrliche Zerknirschung aufscheinen. »Man sieht sich, Miguel.«

Auf dem Weg zur Tür klackerten ihre Pfennigabsätze über den Marmorboden. Miguel blickte ihr hinterher, wie sie mit keckem Hüftschwung zu ihrem Wagen ging, der in der halbrunden Auffahrt draußen stand.

Keine Schreie mehr. Miguel fragte sich, ob er das Gebäude durchsuchen sollte. In der Lobby war es totenstill. Die Nüchternheit der Stille klärte die Dinge: ausgeschlossen, dass sonst noch jemand im Gebäude war. Die Bauarbeiter stempelten jeden Freitag um 17 Uhr aus und wurden beim Verlassen der Baustelle aus Versicherungs- und Sicherheitsgründen vorschriftsmäßig gezählt. Das Verkaufsteam, das die Lobby als Showroom für die Vermietung von Büroräumen nutzte, arbeitete nicht am Wochenende. Am Wochenende war außer den Wachmännern niemand da. Zwei pro Schicht. Nur dass Miguel in dieser Nacht allein Dienst hatte.

Als Sanchez, der andere Wachmann, nicht aufgetaucht war, hatte Miguel Angela angerufen und sie beschwatzt, ihm Gesellschaft zu leisten. Angela kam herüber, nachdem sie mit Freundinnen im Bonjo getanzt hatte, was zufällig der Club war, wo Miguel und sie sich kennengelernt hatten. Sie kam um 3 Uhr am Morgen, bis obenhin voll mit Wodka und aufgekratzt vom stundenlangen Tanzen zu Hip-Hop- und Latino-Musik.

Angela hatte Miguel schon eine ganze Weile in den Ohren gelegen, ihr das Gebäude zu zeigen, wo er arbeitete. Sie studierte Innenarchitektur und war ein großer Fan des angesagten dänischen Architekten, der den Komplex entworfen hatte, ein Wunderknabe der Architekturszene. Es war ein Gebäude voller Kontraste; futuristisch und dennoch warm, minimalistisch und luxuriös zugleich.

Miguel sollte die Lobby – außer es gab einen Notfall – eigentlich nicht betreten. In Wirklichkeit hielt er sich häufig dort auf. Er schlief viel lieber auf einem der weichen Ledersofas dort als auf dem Klappbett mit der klumpigen Matratze in dem provisorisch eingerichteten Raum, in dem die Wachmänner sich zwischen ihren Runden ausruhten. Die Videoüberwachung war noch nicht installiert, deswegen kam er damit durch.

Die Baustelle war mit einem Zaun gesichert, der von Stacheldraht gekrönt wurde. Von der Hauptzugangsstraße sah der Komplex aus, als wäre er fertig. Die Zufahrt wurde von jungen Ahornbäumen in Pflanzcontainern gesäumt. Die Lobby hatte man eingerichtet und möbliert, um potenzielle Mieter zu beeindrucken, die herkamen, um sich Büroräume anzusehen.

Der zweite Turm, der über den East River blickte, sah unverkennbar aus wie eine Baustelle. Dort, wo die letzten Abschnitte der Verkleidung montiert wurden, stand ein Gerüst. Blaue Plastikfolie schützte neue Fensterscheiben. Auf einem matschigen Areal neben stillstehenden Bulldozern und einem Kran reihten sich Container mit Baumaterial wie bunte Legosteine.

Der lange Empfangstresen in der Lobby hatte eingebaute Lampen, die ihn im Dunkeln erstrahlen ließen. In der Ecke, wo neben einem künstlichen Wasserfall, der noch nicht in Betrieb genommen worden war, das Lobby-Café eingerichtet werden würde, standen Stapel von Cafétischen und Stühlen, noch in Plastikfolie verpackt.

Der Komplex war der erste eines geplanten Finanzbezirks aus Bürogebäuden, Wohnungen und Restaurants am Fluss. Alles sehr exklusiv. Teil eines Projekts zur Verjüngung eines heruntergekommenen Speicherbezirks.

Angela war beeindruckt von dem spacigen Glas-Atrium und den rohen Steinwänden, die Miguel ihr stolz vorführte. Sie legten sich zusammen auf ein Ledersofa, blickten durch das Glas in den Nachthimmel und machten rum.

Doch als es gerade anfing, interessant zu werden, ging alles den Bach runter, weil Angela Angst bekam. Miguel fürchtete, sie würde nie wieder mit ihm sprechen.

Er redete sich ein, dass sie das Quietschen eines Krans in einer böigen Nachtbrise fälschlicherweise für Schreie gehalten hatten. Seit Angela hinausgestürmt war, war alles still geblieben, was seine Theorie bestätigte. Er beschloss, die Tür, durch die sie hereingekommen waren, abzuschließen und den ganzen katastrophalen Abend einfach zu vergessen.

Miguel strich gerade das Ledersofa, auf dem sie gelegen hatten, glatt, da hörte er einen lauten Knall, der mit einer solchen Intensität durch das Gebäude peitschte, dass ihm die Ohren schrillten. Es folgte eine Stille, die so lange in der Luft hing, dass Miguel zu dem Schluss kam, der Knall wäre eine Halluzination seines übermüdeten Kopfes gewesen.

Dann knallte es noch zweimal. Das waren unverkennbar Schüsse. Er warf sich zu Boden und wählte die 9-1-1. Er hatte Angst, der Schütze würde in die Lobby kommen, doch er war großspurig genug, seine Angst mit vorgeblicher Tapferkeit zu überspielen.

»Hier geht grad was Unschönes ab.« Er gab der Leitstelle die Adresse. »Sie sollten ein paar Polizisten herschicken.«

Die Skepsis in der unterkühlten Stimme des Beamten am anderen Ende der Leitung ließ Miguel vermuten, dass sein Anruf auf der Prioritätenliste direkt hinter dem Donuts-Holen landete.

Sein Herz dröhnte wie eine Trommel, während er auf die Polizei wartete. »Du Hosenscheißer«, schalt er sich, als er hinter einem Sofa in Deckung ging. Er atmete in sein Hemd, um seine schnellen Atemzüge zu dämpfen, solche Angst hatte er, dem Schützen seine Position zu verraten.

Eine Welle der Erleichterung überkam ihn, als die Lobby endlich von einem verschwommenen blauen Zucken erhellt wurde, mit dem ein Polizeiwagen am Standplatz für Taxis anhielt. Miguel ging nach draußen, um sich dort mit den Polizisten zu besprechen.

»Was gibt’s?« Ein älterer Polizist, dessen mächtiger Bauch über den Gürtel hing, stieg auf der Beifahrerseite aus.

»Wenn ich das wüsste«, sagte Miguel. »Ich habe einen Schrei gehört. Im Gebäude. Dann habe ich etwas gehört, was meiner Meinung nach Schüsse waren.«

»Wie viele Schüsse?« Ein jüngerer Polizist kam um den Wagen herum und steckte sich einen Kaugummi in den Mund.

»Zwei, vielleicht drei. Dann nichts mehr.«

»Ist hier sonst noch jemand?« Der Gesichtsausdruck des älteren Polizisten war wegen eines dicken, grauen Schnurrbarts nicht richtig zu erkennen.

»Am Freitagabend wird die Baustelle geräumt. Keine Bauarbeiter. Niemand. Nur ich. Ich bin der Nachtwächter.«

»Und wie kommen Sie dann darauf, dass hier jemand herumschießt?«

»Ich habe einen lauten Knall gehört. Klang wie ein Schuss. Und dann noch zwei. Sie kamen irgendwo oben aus dem Turm.«

»Vielleicht ist da ja Baumaterial umgefallen?« Der jüngere Polizist wies mit einer Kopfbewegung auf den Büroturm. »Könnte das sein?«

Eine leichte Röte flog über Miguels Gesicht, als er darüber nachdachte, dass er womöglich wegen nichts in Panik geraten war. Sie gingen in die Lobby, um die Lage zu sondieren, doch er war nicht mehr so selbstgewiss wie zu dem Zeitpunkt, als er den Notruf abgesetzt hatte. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie …« Er unterbrach sich, denn es war unüberhörbar, dass der Aufzug nach unten kam.

»Ich dachte, Sie hätten gesagt, hier wäre sonst niemand«, sagte der ältere Polizist.

»Hier ist auch sonst niemand.«

»Ich hätt’s Ihnen fast geglaubt«, sagte der zweite Polizist. Sie gingen in den Vorraum der Aufzüge; dort schien ein grünes Licht auf, das anzeigte, dass der Aufzug jeden Augenblick unten ankommen würde. »Da ist definitiv jemand.«

»Das Gebäude wird erst in ein paar Wochen in Betrieb genommen«, sagte Miguel. »Eigentlich sollte hier niemand sein.«

Die Polizisten zogen ihre Waffen aus den Holstern und positionierten sich schussbereit vor den Aufzugstüren. Leicht gebückt. Die Beine breit. Einer bedeutete Miguel mit hektischen Bewegungen, aus dem Weg zu gehen.

Miguel trat zurück und schob sich hinter eine abstrakte Skulptur aus Metall, die am Ende des Vorraums halb in die Wand eingelassen war.

Eine Glocke ertönte. Der Aufzug ruckte ein wenig nach oben, als er ankam.

Mit einem leisen Zischen glitten die Türen auf. Miguel schluckte schwer, als der Spalt größer wurde. Er reckte sich, um zu sehen, was los war. Die Polizisten versperrten ihm die Sicht, und sein Blickwinkel war zu spitz, um viel zu erkennen.

»Polizei«, riefen die beiden Polizisten gleichzeitig. »Legen Sie die Waffe weg.«

Instinktiv drückte Miguel sich an die Wand. Er zuckte, als eine erste Salve abgefeuert wurde. Zu viele Schüsse, um sie zu zählen. Seine Ohren klingelten so heftig, dass es einen Moment dauerte, bis ihm klar wurde, dass die Polizisten aufgehört hatten zu schießen. Sie hatten die Waffen gesenkt und schrien etwas, doch er konnte nichts hören.

Miguel sah, wie der jüngere Polizist in sein Funkgerät sprach. Sein Mund ging auf und zu. Miguel verstand die Worte nicht. Langsam kehrte sein Gehörsinn zurück, und er bekam das Ende einer Durchsage im Polizeijargon mit.

Das meiste verstand er nicht. Etwas von wegen »nicht ansprechbar« und dass sie einen Bus brauchten, womit, wie er vermutete, ein Krankenwagen gemeint war. Miguels Blick fiel auf ein Rinnsal aus Blut, das über den Marmorboden sickerte, bis es sich zu einer Lache formte. Er schlich näher. Er entdeckte Blutspritzer an den Wänden des Aufzugs. Er machte noch einen Schritt. Endlich konnte er in den Aufzug spähen. Was er augenblicklich bereute. So viel Blut hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen.

1

Im Aufzug

34 Stunden zuvor

Vincent war der Letzte. Sein dunkler Mantel blähte sich, als er mit langen Schritten durch die Lobby eilte. Die anderen drei standen neben einem Ledersofa. Sie sahen Vincent nicht kommen, denn sie waren mit ihren Telefonen beschäftigt und hatten dem Eingang den Rücken zugewandt, vollkommen vertieft in E-Mails und stilles Nachdenken darüber, warum man sie an einem Freitagabend zu einem kurzfristig angesetzten Meeting in einem abgelegenen Bürogebäude in der South Bronx beordert hatte.

Vincent betrachtete sie aus der Ferne, während er sich der Gruppe näherte. Im Laufe der Jahre hatten die vier mehr Zeit zusammen als getrennt verbracht. Vincent kannte sie beinahe besser als sich selbst. Er kannte ihre Geheimnisse. Und ihre Lügen. Es gab Zeiten, da konnte er ehrlich sagen, dass er noch nie jemanden mehr verachtet hatte als diese drei Menschen. Vermutlich ging es den anderen genauso. Doch sie brauchten einander. Ihre Schicksale waren vor langer Zeit miteinander verknüpft worden.

Sylvies Gesicht zeigte den gewohnten Ausdruck – ganz knapp vor genervt-gelangweilt. Mit ihrem Covergirl-Look und ihrem dunkelblonden Haar, das zu einem Topknot geschlungen war, der die Aufmerksamkeit auf ihre grünen Augen lenkte, sah Sylvie aus wie das Laufstegmodel, das sie als Teenager gewesen war. Sie war genervt, dass sie zu einem außerplanmäßigen Meeting herbestellt worden war, wo sie doch für Paris packen musste, aber das ließ sie sich nicht anmerken. Bemüht zog sie die Mundwinkel ein wenig nach oben. Das hatte sie sich in den vielen Jahren, die sie in einer männerdominierten Branche arbeitete, so angewöhnt. Männer konnten straflos die Zähne fletschen oder wütend dreinschauen; Frauen taten gut daran, ungeachtet aller Provokation gelassen zu lächeln.

Rechts von ihr stand Sam in anthrazitfarbenem Anzug, weißem Hemd und schwarzer Krawatte. Seine Bartstoppeln waren von demselben dunklen Blond wie seine kurz geschorenen Haare. Sein Kiefer zuckte; das war der Angstknoten in seinem Bauch. Seit seine Frau Kim ihn auf der Fahrt hierher angerufen hatte, hatte er diese stechenden Schmerzen. Sie war stocksauer, dass er den Flug nach Antigua verpassen würde, weil er zu einem außerplanmäßigen Meeting fuhr. Sie hasste es, dass seine Arbeit immer Vorrang hatte vor ihr und den Mädchen.

Jules stand ein wenig abseits von den beiden und lutschte ein Pfefferminzbonbon, um den Alkohol in seinem Atem zu überdecken. Er trug eine weinrot und marineblau gemusterte Seidenkrawatte, die seine Zigeuneraugen vor Intensität brennen ließ. Sein dunkles Haar war im Stil eines Filmstars der Fünfziger nach hinten gekämmt. Normalerweise trank er Wodka, weil der geruchlos war und ihm nicht die Hitze ins Gesicht trieb, doch jetzt waren seine Wangen gerötet – ein verräterisches Zeichen dafür, dass er getrunken hatte. In der Minibar seines Wagens mit Chauffeur war kein Wodka mehr gewesen, also hatte er auf der Fahrt hierher mit Whiskey vorliebnehmen müssen. Die leeren Flaschen klirrten noch in seiner Aktentasche.

Während sie auf ihr Meeting warteten, hatten sie alle dieselbe paranoide Befürchtung, dass man sie in ein Außenbüro einbestellt hatte, um ihnen die betriebsbedingte Kündigung auszuhändigen. Still und leise würde man ihre Karriere abwürgen, weit weg vom Klatsch am Wasserspender in der Firmenzentrale.

So hätten sie es im umgekehrten Fall gemacht. Ein Freitagabendmeeting in einem abgelegenen Büro, das mit einer satten Abfindung und einer unterzeichneten und besiegelten Verschwiegenheitserklärung endete.

Die Firma drohte mit Entlassungen im großen Stil, und ihnen war mehr als deutlich bewusst, dass sie rote Zielscheiben auf dem Rücken trugen, auch wenn sie untereinander nicht darüber sprachen. Sie hielten den Blick gesenkt, während sie auf ihren Telefonen herumtippten, ohne zu bemerken, dass sie die Einzigen in der Lobby waren. Genauso wenig Beachtung hatten sie auf dem Weg ins Gebäude den Kränen und Bauzäunen geschenkt.

Sam überprüfte, während er wartete, sein Bankkonto. Angesichts des Minussaldos wurde ihm mulmig. Er hatte an diesem Morgen alles abgehoben, um Kims Kreditkartenrechnung zu begleichen. Wenn er seinen Job verlor, würde es über ihn hereinbrechen wie eine Sturzflut. Ohne Arbeit konnte er zwei bis drei Monate überleben, danach musste er seine Anlagen verkaufen. Allein das würde ihn finanziell ruinieren. Er war bis an die Grenzen des Machbaren verschuldet. Einige seiner Vermögenswerte waren jetzt weniger wert als zu dem Zeitpunkt, als er sie gekauft hatte.

Das letzte Mal, als Sam eine derart horrende Kreditkartenrechnung bekommen hatte, hatte er Kims Kreditlimit unverzüglich heruntergesetzt. Was Kim in dem Moment erfuhr, als sie in einem Laden in der Madison Avenue eine Hermès-Handtasche für 11 000 Dollar kaufen wollte und die Zahlung vor den Augen ihrer Freundinnen abgelehnt wurde. Was für eine Demütigung. Am Abend hatten sie einen Riesenstreit gehabt, und er hatte ihren Kreditrahmen widerwillig wieder hochgesetzt. Jetzt beglich er alle ihre Rechnungen ohne ein Wort der Klage. Selbst wenn es bedeutete, dass er dafür Überbrückungskredite aufnehmen musste. Selbst wenn es bedeutete, dass er dauernd das Gefühl hatte, kurz vor dem Herzinfarkt zu stehen.

Sam wusste, dass Kim Geld ausgab, um Aufmerksamkeit zu erregen und ihre Langeweile zu bekämpfen. Sie beklagte sich, dass Sam nie da war, um ihr mit den Zwillingen zu helfen. Er hatte sie darauf aufmerksam machen müssen, dass er ein Kindermädchen eingestellt hatte, damit sie die Hilfe bekam, die sie brauchte. Drei Kindermädchen, um genau zu sein. Drei innerhalb von zwei Jahren. Das dritte hatte wegen Kims unberechenbarer Launen eine Woche zuvor unter Tränen das Haus verlassen.

Kim war nie zufrieden mit irgendetwas. Wenn Sam Kim eine Platinhalskette schenkte, wollte sie eine goldene. Wenn er mit ihr nach London flog, wollte sie nach Paris. Wenn er ihr einen BMW kaufte, wollte sie einen Porsche.

Ihre unaufhörlichen Ansprüche zu befriedigen war machbar, solange bei ihm im Job alles gut lief, doch die Firma hatte einen wichtigen Kunden verloren, und seit Weihnachten kursierten Gerüchte über drohende Umstrukturierungen. Jeder wusste, dass das ein Euphemismus für Kündigungen war.

Sam hegte keinen Zweifel, dass Kim ihn verlassen würde, wenn er ihren Lebensstil nicht mehr finanzieren konnte. Sie würde das alleinige Sorgerecht für die Mädchen beantragen und sie dazu erziehen, ihn zu hassen. Über die meisten seiner Verfehlungen sah Kim hinweg, sogar mit seiner Untreue konnte sie leben, aber Versagen fand sie unverzeihlich.

Sam hörte als Erster die Schritte, die durch die riesige Lobby hallten. Die langen, eiligen Schritte eines Mannes, der im Laufschritt verspätet zu einem Meeting kam. Sam schoss herum, als sich ihr Chef näherte. Vincents kantiges Kinn war hart, und seine breiten Schultern waren angespannt, als er, ohne ein Wort zu sagen, zu ihnen trat.

»Du hättest es beinahe nicht geschafft«, bemerkte Sylvie.

»Der Verkehr war die Hölle.« Wie ein Mann, der vor Kurzem das Rauchen aufgegeben hatte, strich Vincent fast automatisch mit der Hand über die Tasche seines Mantels. Doch statt Zigaretten zog er eine Brille heraus, die er aufsetzte, um die Nachricht auf seinem Telefon zu lesen. »Wisst ihr, warum wir uns hier treffen?«

»Die E-Mail von der Personalabteilung war nicht besonders aussagekräftig«, sagte Sam. »Du hast in deiner SMS geschrieben, wir seien verpflichtet, daran teilzunehmen. Es habe Priorität vor allem anderen. Also, wir sind alle hier. Vielleicht klärst du uns dann jetzt auf, Vincent. Was ist so wichtig, dass ich meinen Flug nach Antigua verschieben musste?«

»Wer von euch hat schon einmal an einer Escape-Room-Challenge teilgenommen?«, fragte Vincent.

»Willst du mich verarschen?«, fiel Sam ihm ins Wort. »Ich habe meine Frau in ihrem Traumurlaub alleingelassen, um an einer Teamentwicklungsmaßnahme teilzunehmen! Das ist scheiße, Vincent. Das ist verdammt scheiße, und das weißt du auch.«

»Es dauert eine Stunde«, sagte Vincent ruhig. »Nächsten Freitag ist Bonus-Tag. Wir sind uns doch sicher einig, dass es klug ist, uns vor dem Bonus-Tag von unserer besten Seite zu zeigen, besonders im gegenwärtigen Klima.«

»Bringen wir es hinter uns«, sagte Sylvie mit einem Seufzer. Ihr Flug nach Paris ging um Mitternacht. Sie hatte noch reichlich Zeit, nach Hause zu fahren und zu packen. Vincent führte sie zu einem hell erleuchteten Aufzug mit weit geöffneten Türen. Die Wände waren verspiegelt, der Boden mit Marmor gefliest.

Sie traten ein. Die Stahltüren glitten hinter ihnen zu, bevor sie sich umdrehen konnten.

2

Sara Hall

Es ist bemerkenswert, was ein Windsorknoten über einen Mann verrät. Richies italienische Seidenkrawatte war von einem aufdringlichen Rotton und hatte dünne, diagonal verlaufende goldene Streifen. Die Krawatte eines Mannes, dessen Arroganz nur von seinem Ego übertrumpft wurde.

In Wirklichkeit brauchte ich nicht auf seine Krawatte zu blicken, um zu wissen, dass Richie ein Mistkerl war. Es war mir in dem Moment klar, als ich mit einem nervösen Lächeln auf meinen mattrosa geschminkten Lippen zum Bewerbungsgespräch kam und er sich nicht einmal dazu herabließ, mich zu begrüßen. Er stand auch nicht von dem Lederstuhl auf, auf dem er saß und mich musterte, als ich ins Zimmer trat.

Während ich Richie in dem Moment, als mein Blick auf ihn fiel, als Scheißkerl erster Klasse einstufte, war ich mir doch deutlich bewusst, dass ich ihn beeindrucken musste, wenn ich eine Chance auf den Job haben wollte. Ich stellte mich vor und reichte ihm selbstbewusst die Hand. Er schüttelte sie mit einem Griff, der fester war als nötig; vielleicht eine Erinnerung daran, dass er meine beruflichen Ambitionen so leicht zerdrücken konnte wie die Knochen meiner zarten Hand.

Er stellte sich als Richard Worthington vor. Der Dritte, wenn Sie erlauben. Sein Haarschnitt hatte 200 Dollar gekostet, seine Rasur war vom Friseur, und seine Hände waren weicher als Butter. Er war Ende zwanzig, ungefähr fünf Jahre älter als ich.

Als wir mit Händeschütteln fertig waren, lehnte sich Richie auf seinem Stuhl nach hinten und begutachtete mich mit einem Anflug von Belustigung, während ich ihm gegenüber am Tisch Platz nahm.

Ich fragte mich, was er sah, wenn er mich anschaute. Sah er eine sich abstrampelnde Absolventin der Wirtschaftswissenschaften mit einem ganz frischen MBA, der das Papier, auf dem er stand, nicht wert war? Oder war er aufnahmefähig genug, um eine intelligente, kompetente junge Frau zu sehen? Glänzendes braunes Haar, auf professionelle Schulterlänge geschnitten, ernste graue Augen, in einem neuen Designerkostüm, das sie sich nicht leisten konnte, und geborgten Schuhen von Louboutin, die ihr eine halbe Nummer zu klein waren und an den Zehen drückten.

Ich atmete tief durch und versuchte, die Gelassenheit und das Selbstvertrauen auszustrahlen, die nötig waren, um ihm zu zeigen, dass ich die beste Kandidatin war. Endlich hatte ich die Chance, meinen Traumjob an der Wall Street zu bekommen. Ich würde alles Menschenmögliche tun, um sie nicht zu vermasseln.

Richie trug einen dunkelgrauen Anzug und ein maßgeschneidertes weißes Hemd. Seine Manschettenknöpfe waren von Hermès, und sie waren so gedreht, dass das H deutlich zu erkennen war. Am Handgelenk trug er eine Uhr von Audemars Piguet, die 30 000 Dollar wert war und jedem, der das wichtig fand, verriet, dass er ein Wall-Street-Player war, wie er im Buche stand.

Richie ließ mich verlegen auf der Stuhlkante warten, während er mit meinem Lebenslauf beschäftigt war. Papier raschelte, als er die ordentlich formatierten Seiten überflog, die mein Leben auf zwei Blättern zusammenfassten. Ich hatte den Eindruck, dass er sich den Lebenslauf gerade zum ersten Mal ansah. Als er fertig war, musterte er mich über die beiden Blätter hinweg mit der lüsternen Miene eines Freiers, der in einem Puff in der Wüste Nevadas die Mädchen taxierte.

»Sie sehen aus, als wäre Ihnen kalt. Soll ich die Klimaanlage ausschalten?«, fragte er mit einem angedeuteten Feixen und senkte vielsagend den Blick. Verdutzt über die Frage, schaute ich nach unten, dahin, wo sein Blick ruhte, nämlich auf meinen Brustwarzen, deren Umrisse durch den Stoff des Oberteils sichtbar waren. Ich lief augenblicklich knallrot an. Sein Feixen wurde zu einem breiten Grinsen. Er genoss jede Sekunde meines Unbehagens.

Der Spruch hatte einstudiert geklungen. Richie hatte den Thermostat des Besprechungszimmers absichtlich deutlich heruntergedreht, um diese körperliche Reaktion zu provozieren. Ein billiger Trick, den er vermutlich schon bei etlichen anderen weiblichen Bewerbern angewendet hatte.

Ich wurde wieder rot. Richie ergötzte sich an meiner Verlegenheit, während er den Blick weiter über meinen Körper wandern ließ. Meine Körbchengröße und die Form meiner übergeschlagenen Beine, die unter dem Glastisch sichtbar waren. Für Richie war ich keine vielversprechende Absolventin auf der Suche nach einem Job. Für Richie war ich Frischfleisch.

Ich gab mich gegenüber seinem kleinen Späßchen so gleichgültig, wie ich konnte, und ignorierte seine intime Taxierung meines Körpers. Ich war zum Vorstellungsgespräch hier, und ich würde, verdammt noch mal, dafür sorgen, dass es ein solches blieb.

Tagelang hatte ich mich auf das Gespräch vorbereitet und sogar über Richie recherchiert. Er hatte Princeton mit einem Bachelor abgeschlossen, aber er war nie auf der Uni gewesen und hatte auch keinen MBA, er war also nicht so qualifiziert wie ich. Doch er war auf einem Elitecollege gewesen. Meine Wirtschaftsuni hatte zwar einen nationalen Ruf, aber das war nichts im Vergleich zu dem Prestige von Princeton.

Ein Abschluss in Princeton war Richies automatischer Freifahrtschein fürs Leben. Und das wusste er! Wahrscheinlich hatte er seine Verbindungen genutzt, um seine erste Stelle zu bekommen, und nie mehr einen Blick zurückgeworfen. Das war vor sieben Jahren gewesen, als die Märkte völlig überhitzt gewesen waren und jeder Depp die Karriereleiter hochklettern konnte, solange er nicht so dämlich war, zwei Tage hintereinander dieselbe Krawatte zu tragen. Und solange er Verbindungen hatte.

Nervös wie Hölle wartete ich darauf, dass Richie seine erste Frage stellte. Ich musste glaubwürdig klingen; dass ich glaubwürdig aussah, wusste ich bereits. Ich hatte Schulden gemacht, um mir das Designerkostüm, das ich trug, leisten zu können.

Es war das schönste Outfit, das ich je besessen hatte. Und das teuerste. Ich betrachtete das Kostüm als Investition. Wenn ich damit den Job bekam, würde ich mein investiertes Geld mehr als zurückkriegen. Es würden keine zehn Jahre vergehen, und ich würde siebenstellige Beträge verdienen.

Als ich das Kostüm zu Hause in Chicago das erste Mal anprobiert hatte, hatte ich mir Sorgen gemacht, dass ich darin zu feminin aussah. Zu sexy. Ich wollte ernst genommen werden. Eine schwierige Gratwanderung, wenn man als Frau zu einem Vorstellungsgespräch ging. War der Rock zu kurz? Die Jacke zu eng? Während ich mich im Spiegel der Umkleide musterte, versicherte mir die Verkäuferin des Kaufhauses, ich sähe aus wie eine echte Powerfrau. Als ich ihr ein paar Minuten später an der Kasse meine Kreditkarte reichte, hatte ich angesichts der astronomischen Rechnung einen Kloß im Hals, doch ich redete mir gut zu, dass mein erster Gehaltsscheck die Kosten mehr als decken würde.

Nachdem ich meine Kreditkarte bis ans Limit belastet hatte, um mir das Kostüm zu kaufen, hatte ich das Geld für die Miete investiert, um mir die Haare zu den schimmernden braunen Locken schneiden und färben zu lassen, die ich jetzt unter Richies kritischer Überprüfung nervös von den Schultern schnippte.

Auf dem Papier war ich die ideale Kandidatin. Ich erfüllte sämtliche Bedingungen der Stellenbeschreibung. Ich hatte summa cum laude abgeschlossen. Mein Notendurchschnitt war pures Gold. Ich hatte ein Praktikum bei einer Investmentbank in Chicago gemacht. Meine Referenzen waren geradezu überschwänglich. Meine Professoren liebten mich und scheuten sich nicht, das in ihren Empfehlungsschreiben auch zum Ausdruck zu bringen. Sie charakterisierten mich als klug und engagiert, als originelle Denkerin und als Gewinn für jede Firma, die mich einstellte.

Bis zu dem Augenblick, als ich zu Beginn des Gesprächs in Richies gelangweilte blaue Augen geschaut hatte, war ich zuversichtlich gewesen, dass ich gute Chancen hatte, den Job zu bekommen.

»Sie sind also aus Chicago«, sagte er, als wäre es ein fernes, fremdes Land. Ich nickte. Er schaute auf die Uhr. Kein gutes Zeichen.

»Ich war gerade auf Geschäftsreise in Chicago«, sagte er.

Ich schluckte den Impuls, »Ich weiß« zu sagen, herunter. Mein Vorstellungsgespräch hätte während Richies Besuch in Chicago dort stattfinden sollen. Er hatte es in letzter Minute mit der Erklärung abgesagt, er bringe es in seinem vollgepackten Terminkalender leider nicht mehr unter. Vier Tage später rief mich die Personalreferentin an, als wäre nichts passiert. »Mr. Worthington würde sich gern am Mittwoch in unserem Büro in New York mit Ihnen treffen.« Sie sagte es in einem Tonfall, als gewährte man mir eine Audienz beim Papst.

Sie erbot sich nicht, meinen Flug nach New York zu bezahlen. Und ich traute mich nicht zu fragen. Doch um mir ein Flugticket zu kaufen, war ich zu knapp bei Kasse. Es war Hauptreisezeit, die Preise waren astronomisch. Also nahm ich den Zug bis zur Penn Station. Einundzwanzig Stunden Amtrak-Hölle. Der Typ neben mir schnarchte so laut, dass ich kaum schlafen konnte.

»Ich war beim Spiel der Cubs gegen die Yankees während meines Aufenthalts. Das erste Mal auf dem Wrigley Field.« Richie war vollkommen von sich selbst eingenommen und kapierte im ersten Augenblick gar nicht, dass er quasi ausgeplaudert hatte, dass er mich bei seiner angeblich bis zur letzten Minute vollgepackten Dienstreise versetzt hatte, um sich ein Baseballspiel anzusehen. Meine Miene erinnerte ihn wohl daran, denn er fügte hastig hinzu: »Das Baseballspiel war rein dienstlich; ich war mit Kunden da.«

Ja, richtig, dachte ich. Man braucht keinen Abschluss von Princeton, um Quark zu erkennen, wenn er einem serviert wird.

Ich behielt mein dämliches Lächeln bei. Doch alles, was bis jetzt passiert war, sagte mir, dass meine Chance, den Job zu kriegen, exakt bei null lag. Man behandelt eine Bewerberin nicht dermaßen respektlos, wenn man in Erwägung zieht, sie einzustellen.

Ich hatte das Vorstellungsgespräch überhaupt nur deswegen bekommen, weil einer meiner Professoren vom College gehört hatte, dass ich immer noch auf Jobsuche war. Er wunderte sich, wieso seine beste Studentin Monate nach dem Abschluss noch keine Arbeit hatte. Er nahm Kontakt zu einem alten Freund mit Verbindungen zu der Firma auf und forderte einen Gefallen ein. So landete ich beim Vorstellungsgespräch mit Richie.

Ich drückte die Fingernägel in die Handfläche, um mich daran zu erinnern, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Halt den Mund und lächle, sagte ich mir. Der Schmerz der Nägel in meiner Hand war nichts im Vergleich zu dem, was ich erleiden würde, wenn ich diesen Job nicht bekam. Ich wäre pleite, und meine Karriere wäre zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hätte.

Vor ein paar Monaten hatte ich mein BWL-Studium abgeschlossen und war, trotz fantastischer Noten, immer noch ohne Arbeit. Wenn das noch lange so ging, war ich, sobald der nächste Jahrgang die Wirtschaftshochschule abschloss, überhaupt nicht mehr zu vermitteln. Ein Hochschulabsolvent, der zu lange auf dem Arbeitsmarkt war, war wie ein Stück verdorbenes Fleisch. Niemand wollte so etwas anfassen.

Es war Pech, dass ich meinen Abschluss just zu dem Zeitpunkt gemacht hatte, als ein Abschwung die Märkte traf. Man sprach von einer Minirezession. Das Vertrauen war auf dem Tiefpunkt, die Aktien der Finanzbranche stürzten ab. Sofort wurden überall Einstellungsstopps verhängt. Es gab viele Absolventen wie mich, die sich schwertaten, eine Stelle zu finden.

»Wir bekommen jedes Jahr Tausende von Bewerbungen. Wir haben die Wahl unter den Besten. Warum sollten wir uns für Sie entscheiden?« Das war Richies erste Frage.

Angesichts der anmaßenden Arroganz, die er ausstrahlte, war mir klar, dass er nicht verstehen würde, was es bedeutete, sich durch das College und die Uni zu ackern, um glatte Einsen zu bekommen, damit man überhaupt Aussichten auf eine Karriere hatte, die er als selbstverständlich erachtete. Er war in seine Position gestolpert, als hätte er von Geburt an ein Anrecht darauf.

Ich atmete tief durch. Auf der Zugfahrt hierher hatte ich mich auf solche Fragen vorbereitet. Und es war eine lange Zugfahrt gewesen. Ich hatte eine intelligente Antwort auf diese Frage Wort für Wort auswendig gelernt. Sie war eloquent. Vor allem aber kurz und knapp. Niemand wollte einen Bewerber, der schwafelte.

Als ich zu meiner Antwort auf seine Frage ansetzte, griff Richie in seine Aktentasche. Mein Blick folgte seinen Bewegungen, während ich weitersprach und mir alle Mühe gab, dass meine Worte nicht allzu auswendig gelernt klangen. Richie kramte in seiner Aktentasche herum und suchte etwas. Ich vermutete, dass er einen Notizblock oder einen Stift brauchte. Ich erkannte, wonach er suchte, als er triumphierend einen Folienbeutel zutage förderte und aufriss.

Das Knistern der Verpackung war geradezu ohrenbetäubend, als er die Hand hineinschob und eine Handvoll Nüsse herausholte und sie sich übergangslos in den Mund schaufelte.

Ich ackerte mich durch meine Antwort auf seine Frage, obwohl es mich sehr ablenkte, mit jemandem zu sprechen, der sich Nüsse in den Mund schob.

Richie kaute so geräuschvoll, dass ich nichts anderes mehr hören konnte als das Knirschen von Zähnen und Nüssen. Knirsch, knirsch, schluck. Knirsch. Während ich von meinen Qualifikationen sprach.

Ein Blick in seine Augen, und ich wusste, dass er das absichtlich machte. Sein kantiges, korruptes Gesicht zeigte dasselbe Amüsement wie bei seinem Spielchen mit der Klimaanlage.

Als ich mit meiner Antwort fertig war, nahm er noch eine Handvoll Nüsse, fing an zu kauen und stellte mit vollem Mund seine nächste Frage. »Haben Sie jemals irgendwo gearbeitet, wo es um Millionen ging? Wie sind Sie mit dem Druck klargekommen?«

Ich beantwortete diese Frage. Und dann noch eine. Es war schwer, eloquent zu sein, wo ich nichts anderes hörte als Richies Zähne, die mit der mechanischen Effizienz eines Industriemahlwerks Mandeln und Cashewnüsse zermalmten. Ich verstand mein eigenes Wort nicht und war mir ziemlich sicher, dass auch er kein Wort von dem hörte, was ich sagte. Unwillkürlich hob ich ein wenig die Stimme, um sein Knirschen zu übertönen. Er knirschte lauter. Mit ungerührter Miene.

Es war sonnenklar, dass er nicht das geringste Interesse hatte, mich einzustellen. Es spielte keine Rolle, wie gut ich mich präsentierte, wie eloquent ich sprach oder wie exzellent meine Erfahrungen waren. Ich war nur da, damit er mich abhaken konnte.

Mir kam der Gedanke, dass Richie im Rahmen des Einstellungsverfahrens vermutlich Vorstellungsgespräche mit einer oder zwei Frauen führen musste. Ich passte ins Schema. Für ihn ging es nur darum, sich abzusichern. Er war gebeten worden, mich zum Vorstellungsgespräch einzuladen, doch das hieß nicht, dass er mich als ernsthafte Kandidatin behandeln musste. Er musste es nur hinter sich bringen, und das tat er.

Ich hatte das überwältigende Bedürfnis, aufzuhören zu reden, aufzustehen und hinauszugehen. Doch das konnte ich mir nicht leisten. Ich musste mein Studiendarlehen zurückzahlen. Hatte wachsende Kreditkartenschulden. Und Miete zu zahlen. Wenn ich keinen guten Job ergatterte, hatte ich so viele Schulden, dass ich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr aus den roten Zahlen kam. Ich konnte es mir nicht leisten, alle Brücken hinter mir abzureißen, indem ich Theater machte, weil Richie mich so behandelte. Und wer würde mir überhaupt glauben?

Die traurige Wahrheit war, dass ich keine andere Wahl hatte, als Richies dämliche Fragen zu beantworten, während er mir praktisch den Stinkefinger zeigte, indem er sich ungeniert eine weitere Handvoll Nüsse in den Mund schaufelte.

Als es endlich vorbei war, sagte er, man werde sich bei mir melden. Dann ging er hinaus und ließ mich im Sitzungszimmer zurück. Den Weg zum Ausgang konnte ich mir allein suchen. Danach war mir schlecht. Kotzübel, dass mich jemand mit so viel Verachtung behandeln konnte. Schlecht wegen der Tatsache, dass ich noch einmal einundzwanzig Stunden Zugfahrt nach Hause vor mir hatte. Schlecht bei dem Gedanken, dass ich die Riesenkreditkartenrechnung für das Kostüm begleichen musste und das Geld für die nächste Miete nicht hatte.

Am Empfangstresen gab ich meinen Besucherausweis zurück und trat wie benommen in einen Aufzug. Bevor sich die Türen schlossen, schob sich noch ein Typ herein. Ich beachtete ihn nicht. Ich hatte für einen Tag genug von seiner Sorte. Noch ein Anzugträger mit einem viel zu teuren Haarschnitt und einer Uhr, die mehr gekostet hatte als das Auto meiner Eltern.

Vor Frust standen mir die Tränen in den Augen. Ich hatte noch meinen Lebenslauf in der Hand, den ich mitgenommen hatte, um ihn Richie zu geben, falls er keine Kopie gehabt hätte. Ich hatte dem Drang widerstanden, ihn zu zerreißen.

»Ich habe gehört, dass Michigan State ein ausgezeichnetes Finanzprogramm hat.« Überrascht hob ich den Blick auf den Mann, der sich über die Aufzug-Etikette hinwegsetzte, indem er mich ansprach. Er war groß, von breitem Körperbau und trug den vorschriftsmäßigen dunkelgrauen Anzug mit hellblauem Hemd und dunkler Krawatte. Er hatte etwas an sich, was mir verriet, dass er das genaue Gegenteil von Richie war. Er protzte nicht mit seinem Erfolg, aber er strotzte vor Präsenz.

Bis auf den leichten Anflug eines europäischen Akzents war sein Englisch makellos. Und seine Augen waren von einem so hellen Blau, wie ich es noch nie gesehen hatte. Blau wie Eisstückchen.

»Ich habe kürzlich meinen Abschluss in diesem Programm gemacht«, sagte ich. »Es war fantastisch. John Baker leitet es. Er war einer meiner Studienberater.« Baker war ehemaliger US-Notenbank-Ökonom, der seinen Ruf damit zementiert hatte, dass er die bisherigen Finanzkrisen vorhergesagt hatte, während alle anderen noch auf steigende Aktienkurse spekuliert hatten.

Ich war ein wenig verunsichert, dass dieser Mann mir über die Schulter gespäht hatte, um die erste Seite meines Lebenslaufs zu lesen. Er spürte wohl, was mir durch den Kopf ging, denn er schenkte mir ein reumütiges, ansatzweise entschuldigendes Lächeln, das ansteckend war. Ich lächelte zurück.

»Ich habe Professor Bakers Analyse aufmerksam verfolgt. Er ist ein exzellenter Kopf. Ich bewundere ihn dafür, dass er an seine Alma Mater zurückgekehrt ist, um das dortige Forschungsinstitut zu leiten, und keine Ivy-League-Position angenommen hat«, sagte er.

»Er glaubt fest daran, der Gemeinschaft, aus der er kommt, etwas zurückzugeben«, antwortete ich, während der Aufzug rasch nach unten in Richtung Lobby rauschte.

»Professor Baker muss viel von Ihnen gehalten haben, wenn er Ihr Studienberater war.«

»Er hat mir eine Referenz geschrieben«, antwortete ich bescheiden.

»Beeindruckend. Vermutlich sind Sie hier, weil Sie Arbeit suchen?«

»Ja. Ich suche nach einer Position für eine Universitätsabsolventin.«

»Würden Sie mir Ihren Lebenslauf geben, da Sie ihn schon dabeihaben?«, fragte er. »Ich bin immer auf der Suche nach Finanz-Assen.«

»Selbstverständlich.« Ich gab ihm die beiden Blätter und nahm im Tausch dafür die Visitenkarte, die er mir reichte.

»Ich kann natürlich nichts versprechen«, sagte er und sah mich mit seinen durchdringenden Augen direkt an. Ich hatte keine Gelegenheit zu antworten – die Aufzugtüren öffneten sich, und er ging hinaus, ohne einen Blick zurück zu werfen.

Bevor ich sie in meine Handtasche steckte, warf ich einen Blick auf seine Visitenkarte, Vincent de Vries, Senior Vice President von Stanhope & Sons.

3

Im Aufzug

In dem Augenblick, in dem sich die Türen schlossen, gingen sämtliche Lichter im Aufzug gleichzeitig aus. In dem einen Moment standen sie in einem hell erleuchteten Aufzug, im nächsten war es um sie herum stockfinster. Bis auf das matte fluoreszierende Glühen eines kleinen Displays über den Stahltüren, das die Stockwerke anzeigte, waren sie so gut wie blind.

Jules tastete sich zum Bedienfeld des Aufzugs. Er drückte den Knopf, um die Türen zu öffnen. Die Dunkelheit erstickte ihn. Er musste raus. Der Aufzug setzte zur Fahrt nach oben an, bevor irgendetwas passierte. Der Ruck kam unerwartet. Jules verlor den Stand und kippte mit einem Rums gegen die Wand.

Während der Aufzug immer schneller aufwärtsfuhr, erwarteten sie, dass das Licht jeden Augenblick wieder angehen würde. In jeder anderen Hinsicht funktionierte der Aufzug einwandfrei. Er bewegte sich sanft nach oben. Das grüne Display über der Tür zeigte die Stockwerke an. Es gab keinen ersichtlichen Grund, warum sie im Dunkeln standen.

Ohne es zu merken, rückten sie dichter zusammen, angetrieben von einer urtümlichen Angst vor der Dunkelheit und den unbekannten Gefahren, die darin lauerten. Jules kramte sein Telefon heraus und schaltete die Taschenlampe ein, um zu sehen, was er machte. Hektisch drückte er die Knöpfe der nächsten Etagen, doch sie schienen nicht auf das beharrliche Drücken seines Daumens zu reagieren.

»Wahrscheinlich ein Expressaufzug«, erklärte Sylvie. »Ich habe in der Lobby ein Schild gesehen, auf dem stand, dass der Aufzug bis zum siebzigsten Stock ohne Halt hochfährt.«

Jules drückte den Knopf für die siebzigste Etage. Und für die einundsiebzigste. Die Knöpfe leuchteten einer nach dem anderen grün auf. Jules zählte stumm die restlichen Etagen. Das Einzige, woran er denken konnte, war, rauszukommen.

Er löste seine Krawatte, um die Enge in der Brust abzumildern. Er hatte sich nie für klaustrophob gehalten, doch er hatte seit der Kindheit Probleme mit engen, geschlossenen Räumen. Einmal war er vorzeitig aus dem Sommerlager abgereist, völlig hysterisch, nachdem er aus Versehen ein paar Minuten in einer Toilettenanlage eingesperrt gewesen war. Seine Mutter hatte den Verantwortlichen erklärt, seine Überreaktion sei einem Kindheitstrauma geschuldet, aufgrund dessen er im Dunkeln ein wenig klaustrophob und nervös reagiere.

»Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich nehme runter auf jeden Fall die Treppe«, witzelte Sam mit vorgespielter Lässigkeit. »In diesen Haufen Schrott kriegen mich keine zehn Pferde mehr.«

»Vielleicht sperren sie uns hier ein, bis wir freiwillig kündigen«, sagte Jules trocken. »Damit würde Stanhope einen Haufen Geld sparen.« Er schluckte schwer. Der Aufzug näherte sich der vierzigsten Etage. Die Hälfte hatten sie geschafft. Er musste nur noch dreißig Etagen durchhalten.

»Es wäre ein Fehler, wenn die Firma einem von uns kündigen würde«, sagte Vincent. »Das habe ich dem Führungsteam bei unserem Treffen Anfang der Woche auch gesagt.« Vincent erwähnte nicht, dass mehrere Mitglieder des Führungsteams ihm bei diesem Treffen nicht in die Augen gesehen hatten. Da hatte er gewusst, dass die Stunde geschlagen hatte.

»Warum sollten sie uns loswerden wollen? Wir haben immer viel Geld für die Firma gemacht«, sagte Sylvie.

»Außer in der letzten Zeit«, führte Vincent an.

Sie hatten zwei große Deals in Folge nicht an Land ziehen können. Beide waren an einen Hauptkonkurrenten gegangen, der sie unerklärlicherweise jedes Mal unterboten hatte. Sie mussten sich fragen, ob ihr Konkurrent Insiderwissen über ihre Offerten besaß. So geringe Erträge hatte das Team seit Jahren nicht mehr eingefahren. Zum allerersten Mal waren ihre Jobs in Gefahr.

»Fliegen wir raus, Vincent?«, fragte Jules, während der Aufzug weiter nach oben fuhr. »Hat man uns deswegen kommen lassen? Die müssen dir doch was gesagt haben.«

»Ich habe dieselbe Einladung erhalten wie ihr«, erwiderte Vincent. »Erst als ich hier war, kam eine SMS mit der Instruktion, mit euch zu einer Escape-Room-Challenge rauf in den achtzigsten Stock zu fahren. Das Ergebnis, heißt es, diene ›internen Konsultationen über die zukünftige Personalplanung.‹ Versteht das, wie ihr wollt.«

»Klingt, als wollten sie sehen, wie wir uns heute Abend schlagen, bevor sie entscheiden, was sie mit uns machen«, sagte Sylvie. »Ich war noch nie in einem Escape Room. Was macht man da?«

»Ganz einfach«, sagte Sam. »Man wird in einen Raum eingeschlossen und muss eine Reihe von Rätseln lösen, um wieder rauszukommen.«

»Und auf dieser Grundlage wollen sie entscheiden, wen von uns sie feuern?«, wandte Jules sich im Dunkeln an Vincent.

»Das bezweifle ich«, sagte Vincent. »So arbeitet die Firma nicht.«

»Vincent hat recht«, warf Jules zynisch ein. »Versuchen wir es mit einem optimistischeren Ansatz. Vielleicht bestimmen sie aufgrund unserer Leistungen im Escape Room, wer auf den Posten von Eric Miles befördert wird.« Eric hatte unter mysteriösen Umständen vor Weihnachten gekündigt. Ihnen waren Gerüchte zu Ohren gekommen, dass die Firma die Stelle intern neu besetzen würde, und solche Beförderungen waren heiß begehrt. Zu einem Zeitpunkt, da ihre Jobs in Gefahr waren, war das für eine oder einen von ihnen womöglich die Rettung.

Das grüne Display über der Tür wechselte auf 67. Sie hatten noch drei Stockwerke, bis der Aufzug den Express-Teil der Fahrt beendete. Jules atmete erleichtert auf. In der Erwartung, die Türen würden aufgehen, trat er vor. Sie blieben geschlossen.

Er drückte auf dem Bedienfeld den Knopf zum Öffnen der Türen. Nichts geschah. Er betätigte ihn noch einmal und hielt ihn für mehrere Sekunden gedrückt. Die Türen rührten sich immer noch nicht. Er drückte den Knopf dreimal in schneller Folge. Nichts. Schließlich drückte er voller Verzweiflung den roten Notfallknopf. Keine Reaktion.

»Es funktioniert nicht«, sagte er.

Sie blickten zu dem Display über der Tür, das die Etagen anzeigte: E für ERROR.

Ein kleiner Fernsehbildschirm über dem Bedienfeld erwachte zum Leben. Zuerst gaben sie nicht viel darauf. Sie gingen davon aus, dass Nachrichten oder die neuesten Aktienkurse zu sehen sein würden, etwas, was eben so auf Bildschirmen in Aufzügen halt so gezeigt wurde.

Ihre Augen brauchten einen Augenblick, um sich an die Helligkeit des weißen Fernsehbildschirms zu gewöhnen. Nach einem weiteren Augenblick tauchte in großen schwarzen Buchstaben eine Botschaft auf.

Willkommen im Escape Room.

Die Aufgabe ist ganz einfach.

Kommt lebendig wieder raus.

4

Sara Hall

Der Anruf kam an meinem ersten freien Tag seit einer Woche. Sechs volle Tage Doppelschichten im Rob Roy. Ich hatte Kreuzschmerzen vom Schleppen der Bierkrüge und schweren Grillpfannen mit brutzelndem Fleisch für einen nicht endenden Strom hungriger Gäste. Am Ende jeder Schicht war ich so erschöpft, dass ich meine ganze Konzentration zusammennehmen musste, um noch alles an die richtigen Tische zu bringen.

Es war mitten am Vormittag. Ich schlief tief und fest, den Kopf unter dem Kissen, um der Sonne zu entkommen, die durch das halb offene Rollo fiel. Ich hatte vergessen, es zuzuziehen, als ich mitten in der Nacht ins Bett geplumpst war.

Ich ignorierte das Klingeln des Telefons. Das war nicht leicht, denn es spielte in voller Lautstärke die Titelmusik von Curb Your Enthusiasm. Ich habe einen sehr tiefen Schlaf, und wenn ich es mir in den Kopf gesetzt habe, könnte ich an den meisten Tagen selbst beim Lärm einer Marschkapelle schlafen.

Doch an diesem Morgen gelang es mir nicht, das beharrliche Plärren meines Telefons auszublenden, sosehr ich es auch versuchte. Selbst in meinem total erschöpften Zustand sorgte ich mich, es könnte meine Mutter sein, die wegen meines Vaters anrief. Er war wegen eines neuerlichen Eingriffs am Herzen wieder im Krankenhaus. Schließlich trieben die nagenden Sorgen um meinen Vater mich dazu, herumzurollen, mir das Telefon zu schnappen und den Anruf unter der Decke anzunehmen.

»Hallo«, krächzte ich mit schlaftrunkener Stimme.

Die lange Pause, die darauf folgte, verriet mir, dass der Anrufer wohl eher nicht meine Mutter war.

»Sara.« Es war ein Mann. Tiefe Stimme. Ganz leichter Akzent. Vielleicht britisch? Nein, nicht britisch. Da war noch ein Hauch von etwas anderem. Europäisch. Ich war zu kaputt, um zu überlegen, wer es sein könnte.

»Ja, hier ist Sara«, antwortete ich und räusperte mich verstohlen. »Was kann ich für Sie tun?«

»Hier spricht Vincent de Vries. Von Stanhope & Sons.« Kurze Pause, um mir die Chance zu geben, mich zu erinnern. Als ich seinen Namen hörte, verschluckte ich mich beinahe. Meine Stimme war wie Schmirgelpapier. Es war offensichtlich, dass ich gerade erst wach geworden war. Er würde mich für eine arbeitslose Pennerin halten, die den ganzen Tag im Bett lag. Das hier war eine Katastrophe. Ich setzte mich auf und drückte mir, während er sprach, aus der Trinkflasche neben dem Bett Wasser in den Mund.

»Wir haben uns vor zwei Wochen bei Stanhope im Aufzug getroffen«, fuhr er fort.

»Ja, natürlich, Vincent«, antwortete ich so munter, wie ich nur konnte angesichts der Tatsache, dass ich mich vor zehn Sekunden noch im Tiefschlaf befunden hatte. »Sie haben sich erboten, einen Blick auf meinen Lebenslauf zu werfen. Das war sehr freundlich von Ihnen.«

»Ich bin mir nicht sicher, ob ich damals erwähnt habe, dass in meinem Team eventuell eine Stelle frei wird. Das ist jetzt passiert. Nachdem ich mir Ihren Lebenslauf angesehen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Sie gut geeignet wären. Ich möchte unsere Personalmanagerin bitten, einen Termin für ein Vorstellungsgespräch zu vereinbaren. Das heißt, falls Sie noch eine Stelle suchen?«

»Ja«, sagte ich mit der übertriebenen Begeisterung der Arbeitslosen. »Ich hätte großes Interesse, mich um die Position zu bewerben.« Während ich sprach, stellte sich die Realität ein. Noch einmal einundzwanzig Stunden im Zug nach New York. Noch einmal drei Tage, an denen mir das Trinkgeld entging. Noch ein Zugticket und ein neues, für ein Vorstellungsgespräch geeignetes Outfit, das ich mir nicht leisten konnte. Noch mehr Schulden. Noch mehr Verdienstausfälle. Noch mehr unausweichliche Ablehnung. Wozu die Mühe, wenn es nur in Kummer enden würde?

»Wunderbar. Dann bitte ich die Personalabteilung, Ihnen einen Flug für einige Vorstellungsgespräche am Freitag zu buchen. Falls Ihnen das passt.«

Ich machte eine Pause, um Vincents Worte einsinken zu lassen. Er hatte von einem Flug gesprochen. Ich musste nicht auf eigene Kosten mit dem Amtrak anreisen. Und er hatte von mehreren Vorstellungsgesprächen gesprochen, Plural. Das war gut. Das gab mir Auftrieb. Es klang, als würden sie mich ernsthaft in Erwägung ziehen. Ich hatte tatsächlich eine Chance.

»Das würde mir ganz ausgezeichnet passen«, antwortete ich ruhig. »Haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf, Vincent. Ich weiß die Chance wirklich zu schätzen.«

Ich schwebte auf Wolke sieben. Vor dem Anruf hatte es so ausgesehen, als würde ich mein Leben lang in der Hölle eines Franchise-Lokals bedienen müssen, unter einem Chef, der Trinkgelder einstrich und dem Personal gern die Schuld für seine eigenen Fehler in die Schuhe schob.

Ganz zu schweigen davon, mir eine Wohnung mit Stacey teilen zu müssen, einer verzogenen Zweiundzwanzigjährigen, deren Versager von einem Freund fast jede Nacht bei ihr schlief, die schmutziges Geschirr in der Spüle stehen ließ, was Kakerlaken anlockte, und ihre BHs und Slips zum Trocknen in die Duschkabine hängte, sodass mir beim Duschen ihre Unterwäsche im Gesicht baumelte.

Vincents Anruf bedeutete die potenzielle Aussicht, meine Karriere auf die Schiene zu setzen, finanzielle Sicherheit zu erlangen und ein neues Leben in New York zu beginnen. Vielleicht konnte ich mir sogar eine Wohnung nur für mich leisten. Allein vom Nachdenken darüber wurde ich total high.

Ich sprang in meinem bunt gestreiften Schlafanzug aus dem Bett wie ein hyperaktives Kind auf einem großen Trampolin und kreischte vor Aufregung. Plötzlich war das Leben schön.

Sobald sich die erste Euphorie gelegt hatte, setzte wieder die Realität ein. Aus bitterer Erfahrung wusste ich, wie es wahrscheinlich laufen würde. Ich würde mich gut fühlen während des Vorstellungsgesprächs und voller Hoffnung auf ein Jobangebot nach Chicago zurückkehren. Irgendwann würde ich von einem anderen Personalreferenten einen Standardablehnungsbrief bekommen, mit dem man mich unter einem allgemeinen Vorwand freundlich in die Wüste schicken würde. Ich hatte das alles mit Richie schon einmal durchgemacht und war hinterher sehr entmutigt gewesen.

Richies Personalreferentin hatte mich zwei Tage nach dem Vorstellungsgespräch angerufen, um mir mitzuteilen, dass ich es nicht in die letzte Runde geschafft hatte. »Wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden, der den Anforderungen besser entspricht.«

»Inwiefern genau habe ich nicht entsprochen? Ich habe sämtliche Anforderungen in der Stellenbeschreibung erfüllt.« Ich bemühte mich um einen freundlichen, verbindlichen Tonfall, doch ich merkte, dass meine Beharrlichkeit sie nervte.