7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

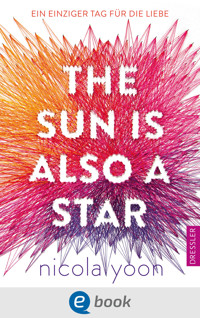

- Herausgeber: Dressler Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Schicksalsfäden einer großen Liebe! Wie viele Dinge müssen geschehen, welche Zufälle passieren, damit sich die Wege zweier Menschen kreuzen? Als Daniel und Natasha in New York aufeinander treffen, verguckt er sich sofort in das jamaikanische Mädchen. Die zwei teilen einen Tag voller Gespräche über das Leben, ihren Platz darin und die Frage: Ist das zwischen uns Liebe? Doch ihr Schicksal scheint bereits festzustehen, denn Natasha soll noch am selben Abend abgeschoben werden. Eine besondere Liebesgeschichte: Poetisch, berührend, ein Herzensbuch für junge Frauen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

Über dieses Buch

Schicksalsfäden einer großen Liebe! Wie viele Dinge müssen geschehen, welche Zufälle passieren, damit sich die Wege zweier Menschen kreuzen? Als Daniel und Natasha in New York aufeinander treffen, verguckt er sich sofort in das jamaikanische Mädchen. Die zwei teilen einen Tag voller Gespräche über das Leben, ihren Platz darin und die Frage: Ist das zwischen uns Liebe? Doch ihr Schicksal scheint bereits festzustehen, denn Natasha soll noch am selben Abend abgeschoben werden.

Eine besondere Liebesgeschichte: Poetisch, berührend, ein Herzensbuch für junge Frauen!

Für meine Mutter und meinen Vater, die mir alles über Träume und wie man sie einfängt beigebracht haben.

Ein glutroter Sonnenuntergang ist nicht weniger romantisch,

nur weil wir wissen, wie er zustande kommt.

Blauer Punkt im All, Carl Sagan[1]

Hat es Zweck,

Das Weltall aufzustören?

In Minutenfrist ist Zeit

Für Entscheiden und Vermeiden,

wie’s Minutenfrist kann kehren.

Prufrock und weitere Wahrnehmungen, T. S. Eliot[2]

Prolog

Carl Sagan hat gesagt:Wenn wir uns in den Kopf setzen sollten, einen Apfelkuchen von Grund auf selbst zu machen, müssen wir erst das Universum erfinden. Mit »von Grund auf« meint er: »aus gar nichts«. Er meint, von einem Zeitpunkt aus betrachtet, an dem die Welt noch nicht einmal existierte.

Wenn du also einen Apfelkuchen aus absolut gar nichts machen willst, musst du beim Urknall anfangen und bei Universen, die sich ausdehnen, bei Neutronen, Ionen, Atomen, Schwarzen Löchern, Sonnen, Monden, Gezeiten, bei der Milchstraße, der Erde, der Evolution, bei Dinosauriern, Massenaussterben, Schnabeltieren, Homo erectus, dem Cro-Magnon-Menschen und so weiter.

Du musst ganz am Anfang anfangen. Du musst das Feuer erfinden. Du brauchst Wasser und fruchtbare Erde und Pflanzensamen. Du brauchst Kühe und Menschen, die sie melken, und wieder andere Menschen, die die Milch zu Butter schlagen. Du brauchst Getreide und Zuckerrohr und Apfelbäume. Du brauchst Chemie und Biologie. Für einen richtig guten Apfelkuchen brauchst du die Künste. Für einen Apfelkuchen, der Generationen überdauern soll, brauchst du die Druckerpresse und die industrielle Revolution und vielleicht sogar ein Gedicht.

Um etwas so Simples wie einen Apfelkuchen selbst zu machen, musst du die ganze Welt erschaffen.

Daniel

New Yorker Teenager akzeptiert seine Bestimmung – willigt ein, Arzt zu werden – Klischee

Es ist Charlies Schuld, dass mein Sommer (und jetzt auch der Herbst) eine absurde Schlagzeile nach der anderen hervorgebracht hat. Charles Jae Won Bae, alias Charlie, mein älterer Bruder, erstgeborener Sohn eines erstgeborenen Sohnes, hat meine Eltern (und alle ihre Freunde und die gesamte klatschsüchtige koreanische Gemeinde von Flushing, New York) mit seinem Rauswurf aus Harvard überrascht (»Beste Uni«, sagte meine Mutter, als er die Zusage bekam). Jetzt hat man ihn aus Beste Uni geworfen und schon den ganzen Sommer lang runzelt meine Mom die Stirn und kann es nicht ganz glauben und kann es nicht ganz verstehen.

»Warum deine Noten so schlecht? Sie werfen dich raus? Warum sie werfen dich raus? Warum dich nicht bleiben lassen und mehr lernen lassen?«

Mein Dad sagt: »Ist kein Rauswurf. Ist Aufforderung zur Exmatrikulation. Ist nicht Gleiche wie Rauswurf.«

»Ist doch nur vorübergehend«, mault Charlie. »Nur für zwei Semester.«

Angesichts dieses heillosen elterlichen Trommelfeuers aus Verwirrung, Scham und Enttäuschung habe ich fast Mitleid mit Charlie. Fast.

Natasha

Meine Mom sagt, es wird Zeit, dass ich aufgebe, und dass das, was ich vorhabe, zwecklos sei. Sie ist aufgebracht, deshalb ist ihr Akzent stärker als sonst, und jede Feststellung wird zu einer Frage.

»Meins du nich, es wird Zeit, dass du aufgibs, Tasha? Meins du nich, es is zwecklos, was du da vorhas?« Das zweck in zwecklos klingt wie sweg und sie dehnt die Silbe eine Idee zu lang.

Mein Dad sagt gar nichts. Er ist stumm vor Zorn oder Hilflosigkeit. Ich weiß nie genau, was von beidem es ist. Er schaut so finster drein, dass man sich sein Gesicht nur schwer mit einem anderen Ausdruck vorstellen kann. Vor ein paar Monaten hätte es mich noch traurig gemacht, ihn so zu sehen, aber jetzt ist es mir eigentlich egal. Er ist schuld, dass wir in diesem Schlamassel stecken.

Peter, mein neunjähriger Bruder, ist der Einzige von uns, der sich über diese Wendung des Schicksals freut. Gerade packt er seinen Koffer und hört dabei No Woman, No Cry von Bob Marley. »So alte Musik passt perfekt zum Packen«, behauptet er.

Obwohl Peter hier in Amerika geboren wurde, sagt er, dass er gerne auf Jamaika leben will. Er ist schon immer ziemlich schüchtern gewesen und hat nur schwer Freunde gefunden. Wahrscheinlich stellt er sich Jamaika wie das Paradies vor und denkt, dass die Dinge für ihn dort irgendwie besser laufen werden.

Wir sind alle vier im Wohnzimmer unserer Zweizimmerwohnung. Das Wohnzimmer ist gleichzeitig auch das Schlafzimmer von Peter und mir. Es gibt zwei kleine Bettsofas, die wir am Abend ausziehen, und in der Mitte des Raums einen leuchtend blauen Vorhang, damit wir etwas Privatsphäre haben. Im Moment ist der Vorhang zur Seite gezogen, sodass man unsere beiden Zimmerhälften sehen kann.

Es ist leicht zu erraten, wer von uns gehen und wer bleiben möchte. Meine Zimmerhälfte wirkt noch immer bewohnt. Meine Bücher stehen in meinem kleinen IKEA-Regal. Das Lieblingsfoto von mir und meiner besten Freundin Bev thront noch immer auf meinem Schreibtisch. Auf dem Foto tragen wir Schutzbrillen und machen im Physiklabor einen sexy Schmollmund in die Kamera. Die Schutzbrillen waren meine Idee. Der sexy Schmollmund Bevs. Ich habe noch kein einziges Kleidungsstück aus meiner Kommode geräumt. Ich habe noch nicht mal meine NASA-Sternenkarte von der Wand genommen. Sie ist riesig – eigentlich sind es acht Poster, die ich zusammengeklebt habe – und zeigt alle wichtigen Sterne, Sternbilder und den Teil der Milchstraße, der in der nördlichen Hemisphäre zu sehen ist. Es gibt sogar eine Anleitung, wie man den Polarstern am Himmel findet und sich mithilfe der Sterne orientieren kann, falls man sich mal verirrt. Die Posterrollen, die ich zum Verpacken gekauft habe, lehnen ungeöffnet an der Wand. Auf Peters Zimmerseite sind so gut wie alle Ablageflächen leer geräumt und die meisten seiner Habseligkeiten bereits in Kisten und Koffern verstaut.

Natürlich hat meine Mom recht – was ich vorhabe, ist zwecklos. Trotzdem schnappe ich mir meinen Kopfhörer, mein Physikbuch und ein paar Comics. Falls ich lange warten muss, kann ich vielleicht meine Hausaufgaben fertig machen und lesen.

Peter schüttelt den Kopf über mich. »Warum nimmst du das mit?«, fragt er und meint damit das Physikbuch. »Wir ziehen weg, Tasha. Um Hausaufgaben zu machen, braucht man ein Zuhause.«

Peter hat gerade den Sarkasmus entdeckt und jetzt wendet er ihn bei jeder Gelegenheit an.

Ich mache mir nicht die Mühe, zu antworten, sondern setze nur den Kopfhörer auf und gehe zur Tür. »Bin bald wieder da«, sage ich zu Mom. Sie schnalzt verärgert mit der Zunge und dreht sich weg. Ich rufe mir in Erinnerung, dass sie nicht auf mich wütend ist. »Du bis nich die, auf die ich wütend bin, Tasha,« ist ein Satz, den sie in letzter Zeit häufig sagt. Ich will zur USCIS fahren, der amerikanischen Einwanderungsbehörde im Zentrum von Manhattan, um rauszukriegen, ob mir dort jemand helfen kann. Wir leben illegal in den USA, und heute Abend werden wir abgeschoben.

Es ist meine letzte Chance, um jemanden – oder das Schicksal – davon zu überzeugen, mir dabei zu helfen, einen Weg zu finden, in Amerika bleiben zu können.

Um eins klarzustellen: Ich glaube nicht an Schicksal. Aber ich bin verzweifelt.

Daniel

Gründe, warum ich Charles Jae Won Bae, alias Charlie, für ein Arschloch halte (in keiner besonderen Reihenfolge):

Vor seinem unglaublichen und spektakulären (und absolut erfreulichen) Versagen in Harvard ist er in allem unerträglich gut gewesen. Niemand sollte in allem gut sein. In Mathe und Englisch und Biologie und Chemie und Geschichte und Sport. Es gehört sich nicht, in allem gut zu sein. Höchstens in drei oder vier Fächern. Selbst das strapaziert die Grenzen des guten Geschmacks ziemlich.

Er ist ein »echter Kerl«, was bedeutet, dass er sehr oft ein Arschloch ist. Meistens. Andauernd.

Er ist groß und hat gemeißelte, markante und alle sonstigen Liebesroman-Adjektive für Wangenknochen. Mädchen (alle Mädchen, nicht nur koreanische Bibelschülerinnen) sagen, er hätte Kusslippen.

All das wäre in Ordnung – klar, sicher etwas zu viel von allem und ganz bestimmt eine Spur zu viele positive Eigenschaften, um sie einem einzigen Menschen zuteilwerden zu lassen –, wenn er dabei wenigstens nett wäre. Aber das ist er nicht. Charles Jae Won Bae ist kein netter Mensch. Er ist selbstgefällig, und, was das Schlimmste ist, er ist ein Fiesling. Er ist ein Arschloch. Ein unverbesserliches Arschloch.

Er mag mich nicht, und das seit Jahren.

Natasha

Ich lege mein Handy, den Kopfhörer und den Rucksack in die graue Kiste, bevor ich durch den Metallscanner gehe. Die Sicherheitsbeamtin – auf ihrem Namensschild steht Irene – hält meine Kiste auf dem Förderband fest, wie sie es bisher jedes Mal gemacht hat.

Ich blicke zu ihr auf, ohne zu lächeln.

Sie schaut in die Kiste, dreht mein Telefon um und starrt auf das Handycase, wie sie es jedes Mal tut. Auf dem Case ist das Cover von Nirvanas Album Nevermind zu sehen. Jedes Mal verweilen ihre Finger auf dem Baby, und jedes Mal gefällt es mir nicht, dass sie es berührt. Nirvanas Leadsänger war Kurt Cobain. Seine Stimme – das Kaputte darin, das ganz und gar nicht Perfekte, die Art, wie man alles darin fühlen kann, was er je gefühlt hat, wie sie sich dünn scheuert, bis man denkt, gleich wird sie brechen, und dann tut sie es doch nicht – ist das Einzige, was mich bei Verstand bleiben lässt, seitdem dieser Albtraum begonnen hat. Sein Kummer ist so viel bitterer als meiner.

Die Beamtin lässt sich viel Zeit, aber ich darf diesen Termin nicht verpassen. Ich überlege, ob ich was sagen soll, aber ich will sie nicht wütend machen. Vielleicht hasst sie ihren Job. Ich will ihr keinen Grund geben, mich noch länger aufzuhalten. Sie schaut mich an, scheint mich aber nicht zu erkennen, obwohl ich diese Woche jeden Tag hier gewesen bin. Für sie bin ich nur ein weiteres anonymes Gesicht, eine weitere Bittstellerin, ein weiterer Jemand, der irgendwas von Amerika will.

Irene

Eine Geschichte

Natasha täuscht sich komplett in Irene. Irene liebt ihren Job. Sie liebt ihn nicht nur – sie braucht ihn. Im Grunde ist er ihr einziger Kontakt zu anderen Menschen. Er ist das Einzige, was ihr Gefühl von vollkommener und verzweifelter Einsamkeit im Zaum hält. Jeder Kontakt mit den Kunden rettet ihr ein Stück weit das Leben. Zuerst nehmen sie kaum Notiz von ihr. Sie werfen ihre Gegenstände in die Kiste und behalten diese dann fest im Auge, während sie durch den Metallscanner gehen. Die meisten haben Angst, dass Irene ihr Bargeld einsteckt oder einen Stift oder ihre Schlüssel oder sonst irgendwas. Im Normalfall würden die Kunden Irene gar nicht beachten, aber sie sorgt dafür, dass sie es tun. Sie sind ihre einzige Verbindung zur Welt.

Deshalb hält sie jede Kiste mit einer ihrer behandschuhten Hände kurz fest. Gerade lange genug, dass der Kunde gezwungen ist, aufzuschauen, ihr in die Augen zu sehen und die Person, die vor ihm steht, tatsächlich wahrzunehmen. Die meisten murmeln ein zögerliches »Guten Morgen« und die Worte tropfen in das große Loch in Irenes Innerem. Andere fragen, wie es ihr geht, und das Loch füllt sich noch ein bisschen mehr.

Irene antwortet nie. Sie weiß nicht, wie. Stattdessen guckt sie wieder nach unten in die Kiste und untersucht jeden Gegenstand auf Hinweise, auf ein paar Informationen, die sie abspeichern und mit denen sie sich später befassen kann.

Mehr als alles andere wünscht sie sich, sie könnte ihre Handschuhe ausziehen und die Schlüssel, die Brieftaschen und die Münzen berühren. Sie wünscht sich, sie könnte ihre Fingerspitzen über die Oberflächen gleiten lassen, um sich die Strukturen einzuprägen und die Bestandteile des Lebens anderer Leute in sich einsickern zu lassen. Aber sie darf die Warteschlange nicht zu lange aufhalten. Schließlich schickt sie die Kiste und deren Besitzer weiter.

Der gestrige Abend war besonders schlimm für Irene. Das unfassbar hungrige Maul ihrer Einsamkeit wollte sie mit einem einzigen Happs verschlingen. Heute Morgen braucht sie den Kontakt, um am Leben zu bleiben. Sie zwingt sich, den Blick von einer der Kisten abzuwenden und sich dem nächsten Kunden zu widmen.

Es ist dasselbe Mädchen, das schon die ganze Woche über gekommen ist. Sie kann kaum älter als siebzehn sein. Wie alle anderen schaut auch das Mädchen nicht von der Kiste auf. Sie hält ihre Augen starr darauf gerichtet, als ob sie es kaum aushalten könnte, von ihrem knallpinken Kopfhörer und ihrem Handy getrennt zu sein. Irene hält die Kiste mit ihrer behandschuhten Hand fest, damit sie nicht aus ihrem Leben und auf das Fließband gleitet.

Das Mädchen sieht auf, und Irenes innere Leere füllt sich. Das Mädchen sieht so verzweifelt aus, wie Irene sich fühlt. Fast lächelt Irene sie an. In ihrem Kopf lächelt sie das Mädchen an.

Herzlich willkommen, schön, dich wiederzusehen!, sagt Irene, aber nur in ihrem Kopf.

Im wirklichen Leben hat sie den Blick schon gesenkt und studiert das Handycase. Das Bild darauf zeigt ein dickes weißes Baby, vollständig in klares blaues Wasser eingetaucht. Mit den von sich gestreckten Armen und Beinen sieht der nackte Junge so aus, als würde er eher fliegen als schwimmen. Mund und Augen sind offen. Vor ihm baumelt ein Dollarschein an einem Angelhaken. Das Bild ist etwas anstößig, und jedes Mal, wenn Irene es ansieht, merkt sie, wie sie extra tief Luft holt, als wäre sie es, die unter Wasser ist.

Sie will einen Grund finden, um das Handy zu konfiszieren, aber es gibt keinen.

Daniel

Ich weiß noch ganz genau, wann Charlie aufgehört hat, mich zu mögen. Es war der Sommer, in dem ich sechs und er acht wurde. Charlie fuhr auf seinem glänzenden, neuen Fahrrad (rot, 10 Gänge, großartig) mit seinen glänzenden, neuen Freunden (weiß, 10 Jahre alt, großartig) herum. Obwohl es im Laufe des Sommers jede Menge Anzeichen dafür gab, hatte ich nicht wirklich kapiert, dass ich zum Nervigen Kleinen Bruder degradiert worden war.

An dem Tag fuhren er und seine Freunde ohne mich davon. Ich folgte ihnen Häuserblock um Häuserblock und rief dabei »Charlie« – überzeugt, dass er nur vergessen hatte, mich mitzunehmen. Ich trat so schnell in die Pedale, dass ich müde wurde (Sechsjährige auf Fahrrädern werden nicht müde, also will das schon was heißen).

Warum habe ich nicht einfach aufgegeben? Natürlich hörte er mich rufen.

Schließlich hielt Charlie an und sprang vom Fahrrad. Statt den Ständer auszuklappen, warf er es auf den Boden und wartete darauf, dass ich sie einholte. Ich sah ihm an, dass er wütend war. Mit der Fußspitze kickte er Erde auf sein Fahrrad, damit es auch jeder mitbekam.

»Hyung«, fing ich an. Ich benutzte die koreanische Anrede, die jüngere Brüder für ihre älteren Brüder verwenden. Sobald ich es gesagt hatte, wusste ich, dass es ein großer Fehler gewesen war. Sein Gesicht wurde über und über rot – Wangen, Nase, die Ränder seiner Ohren – einfach alles. Er glühte quasi. Sein Blick huschte zur Seite, zu seinen neuen Freunden, die uns beobachteten, als wären wir im Fernsehen.

»Wie hat er dich gerade genannt?«, fragte der Kleinere.

»Ist das irgendein koreanischer Geheimcode?«, klinkte sich der Größere ein.

Charlie beachtete sie nicht. »Was willst du hier?«, brüllte er mich an. Er war dermaßen außer sich, dass sich seine Stimme fast überschlug.

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber er wollte ohnehin keine Antwort. Er wollte mich schlagen. Ich merkte es daran, wie er die Hände zu Fäusten ballte und wieder öffnete. Ich merkte, dass er abwog, wie viel Ärger er bekommen würde, wenn er mich hier im Park vor den Augen von zwei Jungs schlug, die er kaum kannte.

»Warum suchst du dir keine eigenen Freunde und hörst auf, mir wie ein Baby hinterherzurennen?«, sagte er stattdessen.

Er hätte mich lieber schlagen sollen.

Charlie schnappte sich sein Fahrrad und pumpte sich vor Wut dermaßen auf, dass ich dachte, er würde gleich platzen und ich müsste Mom beibringen, dass ihr älterer und besserer Sohn explodiert sei. »Mein Name ist Charles«, sagte er zu den beiden Jungs, und es klang wie eine Warnung, bloß kein weiteres Wort von sich zu geben. »Kommt ihr jetzt, oder was?« Er wartete nicht auf sie und blickte nicht über seine Schulter, um zu schauen, ob sie ihm hinterherfuhren. Sie folgten ihm – in den Park, in den Sommer, in die Highschool. Genau wie ihm später viele andere folgen würden. Irgendwie hatte ich meinen Bruder zu einem König gemacht.

Ich habe ihn nie wieder Hyung genannt.

Charles Jae Won Bae

Eine Zukunftsgeschichte

Daniel täuscht sich nicht in Charles. Er ist ein Arschloch durch und durch. Manche Menschen entwachsen ihren schlechten Seiten, aber Charles nicht. Er wird hineinschlüpfen in diese Haut, die schon immer für ihn bereitlag, und er wird es sich darin gemütlich machen.

Aber vorher, bevor er Politiker wird und eine reiche Frau heiratet, bevor er seinen Namen in Charles Bay ändert, bevor er seine Frau und seine Wähler von vorne bis hinten betrügt, vor dem ganzen Geld, dem Erfolg und dem Immer-alles-kriegen-was-er-will, wird er etwas Gutes und Selbstloses für seinen Bruder tun. Es wird seine letzte gute und selbstlose Tat sein.

Familie

Eine Geschichte der Namensgebung

Als Min Soo sich in Dae Hyun verliebte, ahnte sie nicht, dass diese Liebe sie von Südkorea nach Amerika bringen würde. Aber Dae Hyun war sein Leben lang arm gewesen. Er hatte einen Cousin in Amerika, der sich in New York ein gutes Leben aufgebaut hatte. Der Cousin versprach, ihm zu helfen.

Für die meisten Einwanderer ist es ein Akt des Glaubens, in ein fremdes Land zu ziehen. Auch wenn man die Erzählungen über sichere Verhältnisse, Chancen und Wohlstand kennt, ist es dennoch ein großer Schritt, sich von der eigenen Sprache, den Menschen und dem Land zu lösen. Von der eigenen Geschichte. Was, wenn die Erzählungen nicht stimmen? Was, wenn man sich nicht anpassen kann? Was, wenn man in dem neuen Land nicht erwünscht ist?

Letztendlich stimmen nur einige der Erzählungen. Wie alle Einwanderer passten sich Min Soo und Dae Hyun so gut an, wie es ihnen möglich war. Sie mieden die Menschen und die Gegenden, die ihnen nicht freundlich erschienen. Dae Hyuns Cousin half ihnen tatsächlich, und sie fassten Fuß, ihr Glaube wurde belohnt.

Als Min Soo ein paar Jahre später feststellte, dass sie schwanger war, dachte sie als Erstes darüber nach, welchen Namen sie ihrem Kind geben würde. Sie hatte den Eindruck, dass Namen in Amerika keine Bedeutung hatten, jedenfalls nicht so wie in Korea. In Korea wird der Familienname zuerst genannt und er verkörpert die Geschichte sämtlicher Vorfahren. In Amerika wird der Familienname Nachname genannt. Dae Hyun meinte, das zeige, dass für die Amerikaner der Einzelne mehr zählt als die Familie.

Min Soo zerbrach sich den Kopf über die Auswahl des persönlichen Namens, den die Amerikaner Vornamen nennen. Sollte das Kind einen amerikanischen Namen bekommen, den die Lehrer und Mitschüler ohne Probleme aussprechen konnten? Sollten sie an der Tradition festhalten und zwei chinesische Schriftzeichen aussuchen, die einen zweisilbigen persönlichen Namen ergaben?

Namen haben große Macht. Sie sind ein Identitätsmerkmal und eine Art Landkarte, die einen in Raum und Zeit verortet. Sie können sogar ein Kompass sein. Am Ende entschied sich Min Soo für einen Kompromiss. Sie gab ihrem Sohn einen amerikanischen Vornamen, gefolgt von einem koreanischen Namen, gefolgt von dem Familiennamen. Sie nannte ihn Charles Jae Won Bae. Ihren zweiten Sohn nannte sie Daniel Jae Ho Bae.

Am Ende entschied sie sich für beides. Koreanisch und Amerikanisch. Amerikanisch und Koreanisch.

Damit sie wussten, woher sie kamen.

Damit sie wussten, was vor ihnen lag.

Natasha

Ich bin zu spät. Ich betrete den Warteraum und gehe zu der Frau am Empfang. Sie schüttelt den Kopf über mich, als hätte sie das alles schon mal erlebt. Alle hier haben das alles schon mal erlebt, und es ist ihnen ganz egal, ob es für dich neu ist.

»Sie müssen die Hotline der Einwanderungsbehörde anrufen und einen neuen Termin vereinbaren.«

»Dafür habe ich keine Zeit«, sage ich. Ich erzähle ihr von Irene, der Sicherheitsbeamtin, und ihrem seltsamen Benehmen. Ich erzähle es leise und sachlich. Sie zuckt mit den Schultern und senkt den Blick. Ich bin entlassen. An jedem anderen Tag würde ich mich fügen, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit.

»Bitte rufen Sie sie an. Rufen Sie Karen Whitney an. Sie hat gesagt, ich solle noch mal wiederkommen.«

»Ihr Termin war um acht. Jetzt ist es acht Uhr fünf. Ein anderer Kunde ist inzwischen bei ihr.«

»Bitte. Es ist nicht meine Schuld, dass ich zu spät bin. Ms Whitney hat mir gesagt …«

Ihre Miene verhärtet sich. Egal, was ich sage, es wird sie nicht umstimmen. »Ms Whitney ist bereits im Gespräch mit einem anderen Kunden.« Sie sagt es so, als wäre Englisch nicht meine Muttersprache.

»Rufen Sie sie an«, verlange ich. Meine Stimme ist laut und ich klinge hysterisch. Die übrigen Wartenden starren mich an, selbst die, die kein Englisch können. Verzweiflung ist in jeder Sprache zu verstehen.

Die Mitarbeiterin am Empfang nickt einem Sicherheitsbeamten zu, der neben der Tür steht. Doch bevor er bei mir ist, geht die Tür zu den Büros auf. Ein sehr großer, dünner Mann mit dunkelbrauner Haut winkt mir zu. Er gibt der Mitarbeiterin am Empfang ein Zeichen.

»Schon in Ordnung, Mary. Ich übernehme sie.«

Ich husche eilig durch die Tür, bevor er es sich anders überlegt. Er schaut mich nicht an, sondern dreht sich nur um und läuft eine Reihe von Gängen hinunter. Schweigend folge ich ihm, bis er vor Karen Whitneys Büro stehen bleibt.

»Warten Sie hier«, sagt er zu mir. Er ist nur ein paar Sekunden weg, und als er zurückkommt, hat er einen roten Ordner in der Hand – meine Akte.

Wir gehen einen anderen Gang hinunter, bis wir schließlich bei seinem Büro sind. »Mein Name ist Lester Barnes«, sagt er. »Nehmen Sie Platz.«

»Ich bin …«

Mit erhobener Hand bringt er mich zum Schweigen. »Alles, was ich wissen muss, steht hier drin.« Er hebt den Ordner an einer Ecke hoch und wedelt damit vor mir hin und her. »Tun Sie sich selbst einen Gefallen, und seien Sie still, während ich lese.«

Sein Schreibtisch ist sehr ordentlich, und man merkt, dass er sich viel darauf einbildet. Er besitzt zueinander passende silberfarbene Schreibtischutensilien – einen Stifthalter, Ablagekörbe für eingehende und ausgehende Post und sogar einen Visitenkartenhalter, auf den LRB graviert ist. Benutzt überhaupt noch jemand Visitenkarten? Ich beuge mich vor, nehme mir eine und stecke sie in die Tasche.

Der hohe Aktenschrank hinter ihm ist eine Landschaft aus farblich sortierten Aktenstapeln. Jede Akte enthält das Leben eines Menschen. Ist die Bedeutung der Ordnerfarben so offensichtlich, wie ich glaube? Mein Ordner ist Ablehnungs-Rot.

Nach ein paar Minuten schaut er mich an. »Warum sind Sie hier?«

»Karen – Ms Whitney – meinte, ich solle noch mal wiederkommen. Sie war nett zu mir. Sie meinte, es ließe sich da vielleicht was machen.«

»Karen ist neu hier.« Er sagt das, als ob er mir damit etwas erklären will. Aber ich habe keine Ahnung, was.

»Der letzte Einspruch Ihrer Familie wurde abgelehnt. Die Abschiebung ist beschlossen, Ms Kingsley. Sie und Ihre Familie müssen heute um 22.00 Uhr das Land verlassen.«

Er klappt den Ordner zu und schiebt mir eine Kleenexschachtel hin, als erwarte er Tränen. Aber ich bin keine, die schnell heult.

Ich habe nicht geheult, als mein Vater uns zum ersten Mal von dem Abschiebebescheid erzählt hat oder als sämtliche Einsprüche abgelehnt wurden.

Ich habe auch vergangenen Winter nicht geheult, als ich rausfand, dass mein Exfreund Rob mich betrog.

Ich habe noch nicht mal gestern geheult, als Bev und ich uns offiziell voneinander verabschiedet haben. Wir wussten seit Wochen, dass der Abschied bevorstand. Ich habe nicht geheult, aber trotzdem war es nicht leicht. Sie wäre heute bestimmt mitgekommen, aber sie ist mit ihrer Familie in Kalifornien und guckt sich Berkeley und ein paar andere Unis an.

»Vielleicht bist du ja noch da, wenn ich zurückkomme«, sagte sie nach unserer siebzehnten Umarmung. »Vielleicht klappt es ja doch noch.«

Bev ist schon immer eine unverbesserliche Optimistin gewesen, sogar angesichts der schlimmsten Probleme. Sie ist die Art Mensch, die Lotterielose kauft. Ich bin die Art Mensch, die Witze über Menschen reißt, die Lotterielose kaufen.

Also werde ich jetzt ganz bestimmt nicht anfangen zu heulen. Ich stehe auf, nehme meine Sachen und gehe Richtung Tür. Ich brauche all meine Kraft, um weiterhin eine zu sein, die nicht schnell heult. In Gedanken höre ich meine Mutter sagen:

Lass nich zu, dass dein Stolz dich besiegt, Tasha.

Ich drehe mich um. »Es gibt also wirklich nichts, was Sie tun könnten, um mir zu helfen? Ich muss tatsächlich das Land verlassen?«, sage ich mit so leiser Stimme, dass ich mich selbst kaum höre. Aber Mr Barnes hat keine Probleme, mich zu verstehen. Leisen, unglücklichen Stimmen zuzuhören, gehört zu seinem Job.

Er trommelt mit den Fingern auf den Aktenordner. »Dass Ihr Vater wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden ist …«

»… ist sein Problem. Warum muss ich für seinen Fehler büßen?«

Mein Vater. Sein bislang einziger beruflicher Triumph hat dazu geführt, dass er wegen »Fahrens unter Alkoholeinfluss« verurteilt wurde, dass wir entdeckt wurden, dass ich den einzigen Ort verliere, der für mich ein Zuhause ist.

»Trotzdem, Sie sind illegal hier«, sagt er, aber seine Stimme klingt nicht mehr so hart wie eben.

Ich nicke, sage aber nichts, denn jetzt muss ich wirklich heulen. Ich setze meinen Kopfhörer auf und gehe zur Tür.

»Ich war schon mal in Ihrem Land. Ich war auf Jamaika«, sagt er. Bei der Erinnerung an die Reise lächelt er. »Hat mir sehr gefallen. Da ist alles irie. Es wird Ihnen bestimmt gut gehen dort.«

Psychiater raten dazu, Gefühle nicht zu unterdrücken, weil sie sich dann irgendwann mit Gewalt Bahn brechen. Damit liegen sie wohl nicht ganz falsch. Ich bin schon seit Monaten wütend. Es kommt mir vor, als sei ich schon immer wütend gewesen. Wütend auf meinen Vater. Wütend auf Rob, der erst vergangene Woche zu mir gesagt hat, wir sollten trotz allem Freunde bleiben. Mit allem meint er, dass er mich betrogen hat. Nicht mal Bev ist von meiner Wut verschont geblieben. Schon den ganzen Herbst über überlegt sie, an welcher Uni sie sich bewerben soll – was sie davon abhängig macht, wo ihr Freund Derrick sich bewirbt. Regelmäßig checkt sie die Zeitunterschiede zwischen den verschiedenen Unistädten. »Funktionieren Fernbeziehungen?«, fragt sie alle paar Tage. Als sie die Frage das letzte Mal gestellt hat, habe ich ihr gesagt, sie sollte vielleicht nicht ihre gesamte Zukunft auf ihre derzeitige Highschoolliebe ausrichten. Das kam nicht besonders gut bei ihr an. Bev denkt, dass sie und Derrick für immer zusammenbleiben. Ich glaube, es hält bis zum Highschool-Abschluss. Vielleicht noch den Sommer danach. Um es wieder geradezubiegen, musste ich wochenlang Bevs Physikhausaufgaben machen.

Und jetzt sagt mir ein Mann, der wahrscheinlich nicht länger als eine Woche auf Jamaika war, dass für mich dort alles irie sein wird.

Ich setze den Kopfhörer wieder ab. »Wo sind Sie denn gewesen?«, frage ich.

»Negril«, erwidert er. »Sehr netter Ort.«

»Haben Sie das Hotelgelände verlassen?«

»Ich wollte ja, aber meine …«

»Aber Ihre Frau wollte nicht, weil sie Angst hatte, stimmt’s? Im Reiseführer stand, es sei das Beste, auf dem Hotelgelände zu bleiben.« Ich setze mich wieder.

Er legt das Kinn auf seine gefalteten Hände. Es ist das erste Mal in unserer Unterhaltung, dass er nicht die Richtung vorgibt.

»War sie um ihre Sicherheit besorgt?« Bei dem Wort Sicherheit male ich Gänsefüßchen in die Luft, als müsste man sich darum eigentlich keine Sorgen machen. »Oder vielleicht wollte sie sich auch nur nicht ihre Ferienlaune verderben, weil sie dann gesehen hätte, wie arm die Leute wirklich sind.« Meine unterdrückte Wut steigt aus meinem Bauch hoch in meine Kehle.

»Sie haben sich Bob Marley angehört, ein Barmann hat Ihnen was zu rauchen besorgt, und jemand hat Ihnen erklärt, was irie bedeutet. Und jetzt glauben Sie, Sie wüssten Bescheid. Sie haben eine Tiki-Bar, einen Strand und Ihr Hotelzimmer gesehen. Das ist kein Land. Das ist nur ein Ferienresort.«

Er hebt die Hände, als wollte er sich verteidigen, als wollte er die Worte wieder in mich hineinstopfen.

Ja, ich benehme mich furchtbar.

Ja, es ist mir egal.

»Erzählen Sie mir nicht, dass es mir dort gut gehen wird. Ich kenne das Land nicht. Ich lebe hier, seit ich acht bin. Ich habe keine Freunde auf Jamaika. Ich habe keinen jamaikanischen Akzent. Ich kenne meine Familie dort nicht – jedenfalls nicht so, wie man seine Familie kennen sollte. Das ist mein letztes Jahr auf der Highschool. Was ist mit meinem Abschluss, dem Ball und meinen Freunden?«

Ich möchte mir über die gleichen bescheuerten Sachen Gedanken machen wie sie. Ich hatte sogar schon angefangen, meine Unterlagen für eine Bewerbung am Brooklyn College zusammenzusuchen. Meine Mom hat zwei Jahre lang gespart, damit sie nach Florida fahren und mir eine »gute« Sozialversicherungskarte kaufen konnte. Eine »gute« Karte ist eine mit einer tatsächlich existierenden, gestohlenen Sozialversicherungsnummer statt mit einer erfundenen. Der Mann, der ihr die Karte verkauft hat, meinte, dass die billigeren gefakten Sozialversicherungskarten mit den gefälschten Nummern für Background-Checks und Uni-Bewerbungen nicht ausreichen würden. Mit dieser Karte kann ich finanzielle Unterstützung beantragen. Und wenn ich neben der finanziellen Unterstützung auch noch ein Stipendium bekomme, könnte ich mir vielleicht sogar die SUNY Binghamton oder andere Colleges in New York leisten.

»Was ist mit dem College?«, frage ich, und jetzt bin ich am Heulen. Ich kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie haben lange darauf gewartet, fließen zu dürfen.

Mr Barnes schiebt die Kleenexschachtel noch näher zu mir. Ich ziehe sechs oder sieben Kleenex heraus, schnäuze mich und nehme mir noch mal sechs oder sieben. Wieder packe ich meine Sachen zusammen. »Haben Sie eine Ahnung, wie es ist, wenn man nirgends hingehört?« Auch diesmal sage ich es zu leise, um verstanden zu werden, und auch diesmal versteht er es.

Ich bin schon an der Tür und habe die Hand auf der Klinke, als er sagt: »Ms Kingsley. Warten Sie.«

Irie

Eine Geschichte der Wortbedeutungen

Vielleicht hast du das Wort irie schon mal gehört. Vielleicht warst du schon mal auf Jamaika und weißt, dass das Wort seine Wurzeln zum einen in der jamaikanischen Sprache hat, dem Patois. Oder du weißt, dass das Wort auch aus dem Rastafari-Glauben stammt. Der berühmte Reggaemusiker Bob Marley war ein Rastafari, und durch ihn verbreitete sich diese Glaubenslehre über die Grenzen Jamaikas hinaus. Wenn du das Wort schon mal gehört hast, hast du also vielleicht eine Ahnung von der Geschichte dieses Glaubens.

Vielleicht weißt du, dass Rastafari ein kleiner Ableger der drei großen abrahamitischen Weltreligionen ist: Christentum, Islam und Judentum. Du weißt, dass abrahamitische Religionen monotheistisch sind und jede auf ihre Weise auf den Stammvater Abraham zurückgeht. Vielleicht spürst du in dem Klang des Wortes das Jamaika der 1930er-Jahre, als Rastafari begründet wurde. Oder du hörst Nachklänge des spirituellen Führers Haile Selassie I. in ihm, der von 1930 bis 1974 Kaiser von Abessinien war.

In dem Klang des Wortes hörst du also seine ursprüngliche spirituelle Bedeutung: Alles ist gut zwischen dir und deinem Gott und damit auch zwischen dir und der Welt. Irie zu sein, heißt, an einem erhabenen und erfüllten spirituellen Ort zu sein. In dem Wort klingt die Erfindung von Glauben an sich.

Vielleicht sagt dir der Begriff irie aber auch nichts.

Du weißt nichts über Gott oder Spiritualität oder sprachliche Wurzeln. Du kennst nur die heutige umgangssprachliche Bedeutung. Wenn alles irie ist, ist einfach alles okay.

Wenn du ein Wort in einem Wörterbuch nachschlägst, sind manchmal einige Wortbedeutungen als veraltet gekennzeichnet. Natasha fragt sich oft, wie Sprache so unberechenbar sein kann. Ein Wort kann früher eine Sache bedeutet haben und heute eine ganz andere. Liegt das daran, dass Begriffe zu häufig verwendet oder vielleicht zu stark vereinfacht werden, also zum Beispiel daran, wie man den Touristen in den jamaikanischen Ferienresorts den Begriff irie erklärt?

Oder liegt es daran, dass Wörter manchmal zweckentfremdet werden, so wie Natashas Vater zum Beispiel irie in letzter Zeit gebraucht hat?

Vor dem Abschiebebescheid weigerte er sich, mit jamaikanischem Akzent zu reden oder jamaikanischen Slang zu verwenden. Jetzt, wo sie gezwungen werden, nach Jamaika zurückzukehren, hat er sich ein neues Vokabular angeeignet, wie ein Tourist, der vor dem Urlaub Redewendungen in einer fremden Sprache übt. »Alles irie, Mann«, antwortet er den Kassierern im Supermarkt auf die Standardfrage »Wie geht’s?«. Er antwortet »irie« auf die gleiche Frage des Briefträgers, der die Post bringt. Sein Lächeln ist zu breit. Er schiebt seine Hände in die Taschen, streckt die Brust raus und tut so, als hätte ihn die Welt mit mehr Geschenken überhäuft, als er anstandshalber annehmen kann. Sein ganzes Gehabe ist so offensichtlich aufgesetzt, dass ihn garantiert alle durchschauen. Aber das tun sie nicht. Natashas Vater verschafft ihnen für einen Moment ein gutes Gefühl, als würde sein unübersehbar großes Glück auf sie abfärben.

Wörter sollten sich mehr wie Maßeinheiten verhalten, findet Natasha. Ein Meter ist ein Meter ist ein Meter. Sie sollten ihre Bedeutung nicht verändern dürfen. Wer legt denn überhaupt fest, ob sich die Bedeutung geändert hat und wann? Gibt es eine Übergangszeit, während der das Wort beides bedeutet? Oder eine Zeit, in der das Wort gar nichts bedeutet?

Wenn sie Amerika verlassen muss, werden sich all ihre Freundschaften mit der Zeit auflösen, sogar die zu Bev. Das ist Natasha vollkommen klar. Natürlich werden sie anfangs versuchen, in Kontakt zu bleiben, aber es wird nicht dasselbe sein, wie wenn man sich jeden Tag sieht. Sie werden nicht gemeinsam zum Abschlussball gehen. Nicht jubeln über Collegezusagen oder trauern über Absagen. Keine albernen Abschlussfeierfotos. Stattdessen wird die Zeit vergehen und die Entfernung jeden Tag größer werden. Bev wird in Amerika sein und amerikanische Dinge tun. Natasha wird auf Jamaika sein und sich wie eine Fremde in dem Land fühlen, in dem sie geboren wurde.

Wie lange wird es dauern, bis ihre Freunde sie vergessen haben? Wie lange, bis sie selbst mit jamaikanischem Akzent spricht? Wie lange, bis sie vergisst, dass sie jemals in Amerika gelebt hat?

Eines Tages wird irie seine Bedeutung nochmals verändern und nur noch eines von vielen Wörtern mit einer langen Liste von veralteten Definitionen sein. Irgendjemand wird dich mit perfektem amerikanischem Akzent fragen: »Ist alles irie?« Und du wirst antworten: »Alles irie«, und damit meinen, dass alles okay ist, aber du gerade wirklich keine Lust hast, darüber zu reden. Und keiner von euch beiden wird eine Ahnung haben von Abraham oder Rastafari oder Patois. Das Wort wird sich seiner Geschichte entledigt haben.

Daniel

New Yorker Teenager gerät in den Sog elterlicher Erwartungen und Enttäuschungen – Glaubt nicht an Rettung

Es hat auch was Gutes, wenn dein älterer Bruder ein hochbegabtes Arschloch ist: Es nimmt den Druck von dir. Charlie ist immer gut genug für zwei Söhne gewesen. Jetzt, wo er doch nicht mehr so perfekt ist, lastet der Druck auf mir.

Hier eine Unterhaltung, die ich ungefähr 1,3 Milliarden Mal (mehr oder weniger) geführt habe, seit er wieder zu Hause ist:

Mom: Deine Noten immer noch gut?

Ich: Jep.

Mom: Biologie?

Ich: Jep.

Mom: Was ist mit Mathe? Du magst Mathe nicht.

Ich: Ich weiß, dass ich Mathe nicht mag.

Mom: Aber Noten immer noch gut?

Ich: Immer noch eine Zwei.

Mom: Warum noch keine Eins? Aigo. Du musst langsam ernster nehmen. Du nicht mehr kleiner Junge.

Heute habe ich ein Aufnahmegespräch mit einem ehemaligen Yale-Absolventen wegen meiner Uni-Zulassung. Yale ist zwar nur »Zweitbeste Uni«, aber ausnahmsweise habe ich mal protestiert und mich geweigert, mich bei »Beste Uni« (Harvard) zu bewerben. Der Gedanke, auch dort wieder nur Charlies jüngerer Bruder zu sein, ist unerträglich. Außerdem würde Harvard mich vielleicht gar nicht nehmen, nun, da Charlie rausgeflogen ist.

Meine Mom und ich sind in der Küche. Wegen des Vorstellungsgesprächs dämpft sie gefrorene Mandu (Teigtaschen) als Leckerbissen für mich. Vorneweg esse ich Cap’n Crunch (die besten Frühstücksflocken aller Zeiten) und kritzle dabei in mein Moleskine-Notizbuch. Ich schreibe ein Gedicht über Liebeskummer, an dem ich schon ewig herumfeile (mehr oder weniger). Leider hatte ich noch nie Liebeskummer, deshalb ist es verdammt schwer.

Ich empfinde es als Luxus, am Küchentisch schreiben zu können. Wäre mein Vater hier, dürfte ich das nicht. Zwar sagt er nicht offen, dass ihm mein Faible fürs Gedichteschreiben nicht gefällt, aber es gefällt ihm definitiv nicht.

Meine Mom unterbricht mich beim Essen und Schreiben, um unser übliches Gespräch in etwas abgewandelter Form mit mir zu führen. Ich laviere mich so durch, gebe zwischen zwei Mundvoll Cap’n Crunch meine »Jeps« von mir, als sie plötzlich das Drehbuch ändert. Anstatt »Du nicht mehr kleiner Junge« sagt sie: »Werd bloß nicht wie dein Bruder.«

Um dem Satz besonderen Nachdruck zu verleihen, sagt sie ihn auf Koreanisch. Sei es aufgrund göttlicher Fügung oder Schicksal oder schierem Pech, betritt Charlie im selben Moment die Küche und hört ihre Worte. Ich lasse den Löffel sinken.

Für jemanden, der die Szene von außen betrachtet, sieht es so aus, als wäre alles bestens. Eine Mutter macht Frühstück für ihre beiden Söhne. Der Sohn am Tisch isst Frühstücksflocken (ohne Milch). Der andere Sohn betritt von der linken Seite die Bühne. Er will auch frühstücken.

Aber das ist nicht das, was wirklich geschieht. Mom schämt sich so sehr für ihre Worte, dass sie rot wird. Schwach, aber wahrnehmbar. Sie bietet Charlie ein paar Mandu an, obwohl er koreanisches Essen nicht ausstehen kann und sich seit der Junior-Highschool weigert, es zu essen.

Und Charlie? Er spielt Theater. Er tut so, als ob er kein Koreanisch versteht. Er tut so, als ob er Moms Teigtaschenangebot nicht gehört hätte. Er tut so, als wäre ich Luft.

Ich kaufe es ihm beinahe ab, bis ich auf seine Hände blicke. Sie sind zu Fäusten geballt und verraten, was wirklich in ihm vorgeht. Er hat Moms Worte gehört und verstanden. Selbst wenn sie ihn als Vollspast oder animatronisches Arschloch mit Klöten dran bezeichnet hätte, wäre das noch besser, als mir zu sagen, ich solle nicht werden wie er. Mein Leben lang ist es andersherum gewesen. Warum kannst du nicht mehr wie dein Bruder sein? Diese Umkehrung der Verhältnisse ist für keinen von uns beiden gut.

Charlie holt ein Glas aus dem Schrank und füllt es mit Wasser. Er trinkt Leitungswasser, um Mom zu ärgern. Sie öffnet den Mund, um ihr übliches »Nein. Trink Filter« herunterzuleiern, sagt dann aber doch nichts. Mit drei raschen Schlucken stürzt Charlie das Wasser hinunter und stellt das Glas dann ungewaschen zurück in den Schrank. Die Schranktür lässt er offen.

»Amma, lass ihn in Ruhe«, sage ich zu ihr, als er verschwunden ist. Ich bin wütend auf ihn und wütend für ihn. Meine Eltern kritteln unerbittlich an ihm herum. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie beschissen es für ihn sein muss, den ganzen Tag mit meinem Vater im Laden zu arbeiten. Ich wette, Dad beschimpft ihn pausenlos, während er gleichzeitig die Kunden anlächelt und Fragen über Extensions und Teebaumöle beantwortet oder wie man angegriffenes, kaputtes Haar behandelt (meinen Eltern gehört ein Afro-Beauty-Shop, in dem Pflegeprodukte für krauses schwarzes Haar angeboten werden, er heißt Black Hair Care).

Mom öffnet den Korb des Dampfgarers, um nach den Mandu zu sehen. Der Dampf lässt ihre Brille beschlagen. Als kleines Kind musste ich immer darüber lachen, also hat sie sich einen Spaß daraus gemacht, sie so stark wie möglich beschlagen zu lassen. Und dann tat sie so, als könnte sie mich nicht sehen. Jetzt nimmt sie die Brille einfach ab und wischt sie mit einem Küchenhandtuch trocken.

»Was passieren deinem Bruder? Warum er versagen? Er nie versagen.«

Ohne die Brille sieht sie jünger und hübscher aus. Ist es komisch, wenn man seine Mutter hübsch findet? Wahrscheinlich. Ich bin mir sicher, dass Charlie nie auf solche Gedanken kommt. Alle seine Freundinnen (alle sechs) waren sehr hübsche, leicht pummelige weiße Mädchen mit blonden Haaren und blauen Augen.

Nein, stimmt nicht. Da gab es ein Mädchen, Agatha. Sie war seine letzte Highschool-Freundin, bevor er auf die Uni wechselte.

Sie hatte grüne Augen.

Mom setzt ihre Brille wieder auf und wartet, als müsste ich eine Antwort für sie parat haben. Sie hasst es, nicht zu wissen, was als Nächstes geschieht. Ungewissheit ist ihr Feind. Was wahrscheinlich daran liegt, dass sie in Südkorea in großer Armut aufgewachsen ist.

»Er nie versagen. Etwas passieren.«

Und jetzt bin ich sogar noch wütender. Vielleicht ist gar nichts mit Charlie passiert. Vielleicht hat er versagt, weil er sein Studienfach ganz einfach nicht mochte. Vielleicht will er gar nicht Arzt werden. Vielleicht weiß er gar nicht, was er werden will. Vielleicht hat er sich einfach verändert.

Aber in unserer Familie ist es nicht erlaubt, sich zu verändern. Wir sind dazu bestimmt, Ärzte zu werden, und es gibt kein Entkommen.

»Ihr Jungs haben es zu leicht hier. Amerika machen euch weich.« Wenn ich bei jeder Wiederholung dieses Satzes eine neue Gehirnzelle bekäme, wäre ich ein gottverdammtes Genie.

»Wir sind hier geboren, Mom. Wir waren schon immer weich.«

Sie schnaubt verärgert. »Was sein mit Aufnahmegespräch? Du bereit?« Sie mustert mich und hat etwas zu mäkeln. »Du Haare schneiden vor Gespräch.« Seit Monaten liegt sie mir in den Ohren, ich soll meinen kurzen Pferdeschwanz abschneiden. Ich gebe einen Laut von mir, der Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken könnte. Sie stellt einen Teller mit Mandu vor mich und ich esse sie schweigend auf.

Weil ich heute dieses wichtige Gespräch habe, erlauben mir meine Eltern, die Schule zu schwänzen. Es ist erst acht, aber ich werde auf keinen Fall noch länger zu Hause bleiben und weitere Unterhaltungen wie diese führen. Bevor ich entkommen kann, drückt Mom mir eine Geldtasche mit Einzahlungsbelegen in die Hand, die ich meinem Vater in den Laden bringen soll.

»Appa vergessen. Du ihm bringen.« Bestimmt wollte sie die Tasche eigentlich Charlie mitgeben, bevor er zum Laden aufbricht, aber wegen ihres Streits hat sie es vergessen.

Ich nehme die Geldtasche, schnappe mir mein Notizbuch und schleiche nach oben, um mich anzuziehen. Mein Zimmer liegt am Ende eines langen Flurs. Ich gehe an Charlies Zimmer vorbei (die Tür ist immer zu) und am Schlafzimmer meiner Eltern. Am Türrahmen lehnen ein paar nagelneue, noch verpackte Leinwände von meiner Mutter. Sie hat heute frei, und bestimmt freut sie sich schon darauf, den Tag für sich zu haben und ihn mit Malen zu verbringen. In letzter Zeit zeichnet sie Kakerlaken, Fliegen und Käfer. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht und gesagt, dass sie wohl in ihrer Widerliche-Insekten-Periode sei, aber eigentlich gefallen mir die Bilder noch besser als die aus ihrer Abstrakte-Orchideen-Periode vor ein paar Monaten. Ich mache einen kleinen Abstecher in das leere Zimmer, das sie als Atelier nutzt, um nachzusehen, ob sie an einem neuen Bild malt. Und tatsächlich gibt es da eins von einem riesigen Käfer. Die Leinwand ist gar nicht besonders groß, aber der Käfer nimmt den gesamten Platz ein. Die Bilder meiner Mutter sind schon immer sehr bunt und schön gewesen, aber in Verbindung mit ihrer detailgetreuen, fast anatomischen Darstellung der Insekten erzeugt die üppige Farbgebung etwas, was mehr als nur schön ist. Das Bild ist in dunklen, perlmuttartigen Grün-, Blau- und Schwarztönen gehalten. Der Panzer des Käfers schillert wie Öl im Wasser.

Vor drei Jahren überraschte mein Vater sie zu ihrem Geburtstag damit, dass er eine Teilzeitkraft für den Laden einstellte, damit sie nicht jeden Tag arbeiten muss. Außerdem kaufte er ein Anfängerset Ölfarben und ein paar Leinwände. Nie zuvor hatte ich sie wegen eines Geschenks weinen sehen. Seitdem malt sie ständig.

Als ich in meinem Zimmer bin, frage ich mich zum zehntausendsten Mal (mehr oder weniger), wie Moms Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie Korea nie verlassen hätte. Was, wenn sie meinen Vater nie getroffen hätte? Wenn sie Charlie und mich nie bekommen hätte? Wäre sie dann heute eine Künstlerin?

Ich ziehe meinen neuen, maßgeschneiderten grauen Anzug mit der roten Krawatte an. Zu grell, fand Mom, als wir einkaufen waren. Anscheinend dürfen nur Bilder farbenfroh sein. Ich überzeugte sie, indem ich sagte, das Rot ließe mich selbstbewusst aussehen. Wenn ich mich im Spiegel so ansehe, muss ich sagen, dass dieser Anzug mich tatsächlich selbstbewusst und lässig-elegant (ja, lässig-elegant) aussehen lässt. Zu schade, dass ich ihn nur für dieses Gespräch anhaben werde und nicht zu einer Gelegenheit, die mir wirklich wichtig ist. Ich checke das Wetter auf meinem Smartphone und beschließe, dass ich keinen Mantel brauche. Es wird bis zu 19 Grad warm – ein perfekter Herbsttag.

Obwohl ich immer noch wütend darüber bin, wie sie Charlie behandelt hat, küsse ich Mom zum Abschied und verspreche, mir die Haare schneiden zu lassen. Dann verlasse ich das Haus. Am Nachmittag wird mein Leben auf den Zug aufspringen, der zur Dr.-med.-Daniel-Jae-Ho-Bae-Station fährt, doch bis dahin gehört der Tag mir. Ich werde tun, was immer das Leben mir vorgibt. Ich werde mich benehmen, als wäre ich in einem verdammten Bob-Dylan-Song, und mich mit dem Wind treiben lassen. Ich werde so tun, als läge meine Zukunft noch offen vor mir, als könnte noch alles geschehen.

Natasha

Alles geschieht aus einem bestimmten Grund, sagen die Leute oft. Meine Mom sagt es ständig. »Sachen passier’n aus ’nem bestimmten Grund, Tasha.« Meistens sagen die Leute das, wenn etwas schiefläuft, aber eben nicht zu schief. Ein Autounfall, den man knapp überlebt. Ein verstauchter Knöchel statt eines gebrochenen.

Bezeichnenderweise hat Mom es in Bezug auf unsere Abschiebung nicht gesagt. Welchen Grund könnte es für diesen Albtraum auch geben? Mein Dad, der daran schuld ist, sagt: »Gottes Wege sind manchmal unergründlich.« Ich würde ihm gern sagen, dass er vielleicht nicht alles Gott überlassen sollte und dass Hoffen gegen jede Vernunft keine Lebensstrategie ist. Aber das würde bedeuten, dass ich mit ihm reden müsste, und ich will nicht mit ihm reden.

Menschen sagen solche Sätze, um sich die Welt zu erklären. Insgeheim glaubt fast jeder, dass das Leben einen Sinn, eine gewisse Berechenbarkeit hat. Dass es gerecht ist. Von elementarer Anständigkeit. Gute Dinge widerfahren guten Menschen. Schlechte Dinge widerfahren nur schlechten Menschen.

Keiner will glauben, dass das Leben auf Zufällen basiert. Mein Vater meint, er wüsste nicht, wo mein Zynismus herkäme, aber ich bin keine Zynikerin. Ich bin Realistin. Es ist besser, das Leben realistisch zu betrachten und nicht so, wie man es gerne hätte. Die Dinge passieren nicht aus einem bestimmten Grund. Sie passieren einfach.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)