59,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Lange erwartet: Der dritte Band von Günther Rühles großer Theatergeschichte Der dritte Band von Günther Rühles »Theater in Deutschland« ist kein historischer Rückblick, sondern die lebendige Schilderung eines Zeitgenossen. Es ist die Zeit der Skandale und Debatten, der Experimente und Neuanfänge, die Günther Rühle in seinem Lebenswerk vergegenwärtigt. Von Rainer Werner Fassbinder bis Peter Zadek, von Hannelore Hoger bis Martin Wuttke treten all die Künstlerinnen und Künstler auf, die diese große Theaterepoche geprägt haben. Es geht um die Aufbrüche und Veränderungen unserer Zeit, um die Wirkung und Strahlkraft des Theaters in beiden Teilen Deutschlands, bis heute. Auch wenn der Band nach dem Tod Günther Rühles Fragment geblieben ist: Er erzählt fulminant von der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft des Theaters. »Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Günther Rühle das deutschsprachige Theatergeschehen begleitet und geprägt wie kein anderer.« Deutschlandfunk Kultur »In den Klassikern erkannte er das Zukünftige, im Zeitgenössischen das tatsächlich Neue. Sein waches Interesse für die spezifische Persönlichkeit von Künstlern verband sich ganz selbstverständlich mit einem genauen Blick für die großen Zusammenhänge. Es war ihm eine Lust, im Detail die große Linie aufzuspüren.« Hermann Beil, Theater heute

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1257

Ähnliche

Günther Rühle

Theater in Deutschland 1967-1995

Seine Ereignisse – seine Menschen

Über dieses Buch

Die Jahre 1968 und 1989 markieren historische Wendepunkte: auf dem Theater und durch das Theater. Günther Rühles dritter Band seines Standardwerks macht die große gesellschaftliche Bedeutung des Theaters jener Jahrzehnte unmittelbar erlebbar – und lesbar als Auftrag für die Zukunft.

»Das Theater ist ein altes Medium. Wenn wir uns vergewissern, was es mehr kann, was es an Gemeinsamkeit stiftet, dann ist es ein modernes Medium, das – wäre es nicht schon so alt – erfunden werden müsste …« GÜNTHER RÜHLE

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Günther Rühle, einer der angesehensten deutschen Theaterkritiker und Theaterschriftsteller, wurde 1924 in Gießen geboren. Er war von 1960–1985 Redakteur im Feuilleton der ›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹, seit 1974 auch dessen Leiter. 1985–1990 übernahm er die Intendanz des Frankfurter Schauspiels, war danach Feuilletonchef des ›Tagesspiegel‹ in Berlin. Er editierte u. a. die Werke von Marieluise Fleißer und von Alfred Kerr, entdeckte dessen ›Berliner Briefe‹. Seine großen Dokumentationen ›Theater für die Republik. 1917–1933‹ und ›Zeit und Theater 1913–1945‹, dann seine zusammenfassende Darstellung ›Theater in Deutschland. 1887–1945‹ wurden grundlegend für Erforschung und Nacherleben des Theaters jener Zeit. Günther Rühle war Ehrenpräsident der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und Präsident der Alfred Kerr-Stiftung. Er wurde ausgezeichnet mit dem Theodor-Wolff-Preis (1963), dem Johann-Heinrich-Merck-Preis (2007), dem Hermann-Sinsheimer-Preis (2009), dem Binding-Kulturpreis (2010) und der Rahel-Varnhagen-von-Ense-Medaille (2013). Am 10. Dezember 2021 starb Günther Rühle in Bad Soden am Taunus.

Inhalt

[Widmung]

Vorwort zu einem Fragment

I Die Alten und die Jungen

Das Jahr 1967

Plötzlich: Opas Theater

Palitzsch zeigt den Krieg

Inspektion der Macht

Peter Weiss bricht auf

Erschrecken in München

Ein Abschied und ein Todesschuss

Wer ist Hans Neuenfels?

Fassbinders Anfang

Zadek ändert das Maß

Hochhuths ›Soldaten‹

Noch mal Peter Stein

Kortners Trilogie: Zimmerschlachten

Palitzsch baut links

Toller

Max Frisch betrachtet seine Biographie

Beckett wird klassisch

Peter Hacks

Die Fleißer kommt zurück

Der Brecht-Dialog

Im Dickicht der Städte: Peter Stein

Im Dschungel der Welt

Der Vietnam-Diskurs

Der erste Anschlag

›Der Sturm‹ von Kortner

Die Tage des Protestes

Fehling ist tot!

Steins ›Viet Nam Diskurs‹

Der Frankfurter Übergang: Buckwitz geht

Eine verspielte Chance

Egon Monk kommt und stürzt

Lietzaus hohe Stunden

Heiner Müllers Ankunft West

Der Ruf aus Hamburg

Die Akte Gombrowicz

Am Ende des Lachens

Die Reise nach Vietnam

Stroux. Die letzte Bastion

Das umstrittene Fest

Trotzki-Folgen

Zürich: Das Haus wankt

Abschied von Teo Otto

Brechts ›Weißwäscher‹

Ost-Berlin: Ärger wegen ›Faust‹

Stein: Zum ersten Mal Berlin

Steins ›Viet Nam Diskurs‹ in Berlin

Bremens zweite Gründung

Steins Weg nach Bremen

Der Abend mit ›Tasso‹

Der Griff nach Fassbinder

Der Junge aus Mailand

Kresnik tanzt links

Immer wieder Kortner: Shylock

›Antonius und Cleopatra‹ von Kortner

Auf einmal Heidelberg: Neuenfels 1968

Zicke Zacke

Was darf ein Regisseur?

Basel reckt sich

Primus Dürrenmatt

Plötzlich – der Bruch

›TITUS, TITUS!‹

Ein Despot bis zum Bauch: ›Kabale und Liebe‹

Der Regisseur als Autor

Ein Mann namens Tabori

Zürich. Die Affäre Löffler

Trauer zu früh

Peymanns TAT

Hoffnung für Frankfurt: ein Direktorium?

Glanz und Elend in Zürich

Das gleißende Schlussstück

Basel steht

Zadek sucht sich

Hamburg: Lietzau kommt und geht

›Clavigo‹ von Kortner

Nein-Ja und die Kündigung

Letztes von Fritz Kortner

Die Korrektur in Berlin

Kortner ist tot!

II Ein neues Zeitalter beginnt

Schaubühne: Zweite Gründung

Pelagea Giehse

Der Ritt über den Bodensee

Palitzsch in Stuttgart II 1969–1972

›Guerillas‹ von Rolf Hochhuth

Ein Wechsel in Ost-Berlin

Perten kommt nach Berlin

Clavigo oder Das Ende der Phantasie

Der ärgerliche Clavigo

Zweite Fassung

Anfänge eines Exils

Helene Weigel ist tot

Die Krise im BE

Die Berghaus baut um

Die Rückkehr der Gescholtenen

Im Münchner Kreisel: Der Fall Heinar Kipphardt

Ein Autor namens Kroetz

›Der Dra-Dra‹ – Kipphardt, ein Fall

Schlusslichter von Stroux

Buckwitz–Dürrenmatt

Stroux macht Schluss

Dürrenmatt peitscht die Zeit und das Glück

Stroux denkt den Schluss: Doch noch Faust

Karl-Heinz Stroux

Barlogs letzte Mischung

Becketts ›Glückliche Tage‹

Revision für Strindberg

Gombrowicz’ ›Operette‹

Die Wunder des ›Peer Gynt‹ am Halleschen Ufer

Fleißer II

Barlog geht

Wer geht noch? Der Wechsel!

Das Ende Erfurth

Der Ruf nach Palitzsch

Das Frankfurter Projekt

Ein entschiedener Spielplan

Lietzau am Ziel: Berlin

Das Duell der ›Prinzen‹

Steins preußisches Traumspiel

Der Kampf um Bremen

Bremer Freiheit

Das neue Barock

Der Fußtritt

Der große Wechsel von 1972

Nagel in Hamburg

Das Mädchen vom Stallerhof

Peymanns rutschige Jahre

Bernhard und der Wahnsinnige

Lietzaus schwere Jahre

Dorns Anfang

Auf der Suche nach neuen Einsichten

Schröders Schock

Aias Trotzki

Der befreite Freyer

Eine Begegnung mit Folgen

Was ist los im Schiller-Theater?

Ein Bündnis bricht

Und Beckett macht ›Godot‹

Ein Traum geht verloren

Der Ausflug nach Paris

Nagels zweiter Anfang

Rätsel von Botho Strauß

Wohin treibt die Schaubühne? Peter Steins ›Fegefeuer‹

Gobert baut auf

Nagels Mischung

III Debakel und Wunder

Der Fall Düsseldorf

Die Schwester der Politik

Zadek wird Intendant

Kleiner Mann – was nun?

Fassbinders Späße

Der andere Shylock

Eiszeit

Zadeks Bochum

Einübung in Tschechow

Wer kann Shakespeare?

Die Schaubühne sucht sich selbst

Die türkische Schaubühne

›Geschichten aus dem Wiener Wald‹

Ein Menetekel: Büchners Tod

Münchner Wechsel – Everdings Abschied

Perten wieder in Rostock

Hübner in Berlin

Stoltzenberg in Bremen

Eidgenössische Demokratie: Eine Volksabstimmung mit Folgen

Die Antike als Projekt

›Die Bakchen‹

Peymann kommt nach Stuttgart

Der Anfang

Ein Mädche namens Hete

Die Bochumer Lockerung

Das seltsame Jahr

Das selige Käthchen

Unvernünftige und Sommergäste

Das Gegenspiel

Das Glück der ›Sommergäste‹

Fassbinder wird Intendant des TAT

Aufbau eines Konflikts

Die Straßenbahn nach Stammheim

Exkurs: Das erstickte Drama

Empedokles – Grüber liest Hölderlin

Peymann II

Der Sprung in ›Faust I und II‹

Harte Ereignisse

Exkurs: Der Fall Medea

Botho Strauß: ›Trilogie des Wiedersehens‹ in Stuttgart

Shakespeares Memory

Im Ardenner Wald

»Winterreise im Olympiastadion«

Der Brief am Schwarzen Brett

Der Deutsche Herbst

Die andere Iphigenie

›Rotter‹

Stuttgart Adieu

Ein hartes Maß

Einleitung eines Abschieds

›Vor dem Ruhestand‹

Exkurs: Klassiker-Ereignisse?

IV Der Anfang vom Ende

Der Sänger, der über die Grenzen ging

Das Phänomen Heyme

Ivan Nagel in Stuttgart

War da was?

Die Auswanderung aus der DDR – Adolf Dresen geht in den Westen

Die Jahre in Wien

Dresen: Die Frankfurter Versuchung

DDR-Theater im Exil

Fassbinders Frankfurt-Stück entsteht

Die Rückkehr zu Botho Strauß

Lotte aus Remscheid

Das neue Thema

Der Angriff auf Nagel

Auch noch Othello

Ein Streit beginnt

Die Berghaus und ›Die Mutter‹

Das Schlussstück ›Julie‹

Folgen einer Arbeit

Ein DDR-Exil entsteht

Schleef im Westen

Ein Spielplan des Außergewöhnlichen

Hamburger Entscheidungen

Kleist auf dem Acker

Zadeks Abschied in Bochum

Nagels letztes Jahr – Nagel und Gobert

›Das Wintermärchen‹

Was macht Gobert?

Zadek in Hamburg

Exkurs: Robert Wilson

Steins Weg zur ›Orestie‹

Peymanns Beginn in Bochum

Ironie der Theatergeschichte?

Exkurs: Thomas Bernhard Minetti

Exkurs: Schlachthaus, Zirkus, Endspiele.

Die drei Metaphern des zeitgenössischen Theaters

Peter Stein: Abschied von der Schaubühne

Der Zuschauerschwund

Noch einmal Peter Weiss

Ein Tod als Zeichen

Beginn einer Intendanz mit Peter Weiss

Der zweite Anlauf: Fassbinder

Frontwechsel eines Kritikers

Wer kann Hamlet?

Skandal mit Fassbinder

Der Abend des Protests

Die verdeckte Uraufführung

Schleef zeigt sich

Der erneuerte Hauptmann

Hundert Hamlets

Todesanzeigen für die Zukunft

Philotas: Ulrich Mühe

Heiner Müller setzt ein Zeichen

Von der Ruhr an die Donau

Schleef behauptet sich

Der entidealisierte Götz

Radikaler Wechsel in Bochum

Zwischen den Zeiten

Ein trunkenes Schiff

Paris, Paris

Die Übergangsgesellschaft

Die Genossen der Tafelrunde

V Befreites Theater – freies Theater?

Verwandelte Gesichter

Castorf stürmt den Westen

Im Exil

Der Aufbruch

Auf dem Alexanderplatz

Die Mauer fällt

Biermann kommt zurück

Hamlet – zwischen den Fronten

Die Stunde von Heiner Müller

Das Heiner-Müller-Projekt

Frankfurt begreift sich

Schleef entwirft einen anderen Faust

Die Frankfurter Jahre

Die Frage danach

›Räuber‹ in der Volksbühne

Was die Wende bedeutete

Schlusschor

Der Wechsel der Intendanten

Das Schiller-Theater: Ein Problem

Im Schiller-Theater: Blühende Hoffnungen

Der Übergang am Deutschen Theater

Exkurs: Das wiedervereinigte Theater

Eine andere Art von Theater

Castorfs ›Lear‹

Murx den Europäer

Der Knall am BE

Peter Palitzsch kommt zurück

Wessis in Weimar

Erfolg mit Folgen

Die Opferung des Schiller-Theaters

Die Nacht mit Faust

Heiner Müller am BE

Herr im Haus

Epitaph für Heiner Müller

Die Wende – eine Zäsur

Die neue Situation

Erstaunen

Der Bruch mit Peter Stein

Neue Kräfte, neue Zeichen

Exkurs: Dauer und Wirkung

Die Revolte von unten

Exkurs: Veränderungen

Das Denkmal

Zum Schluss

Anhang

Editorische Nachbemerkung

Abkürzungen

Zitierte Literatur

Zeittafel

1967. Kapitel

1968. Kapitel

1969. Kapitel

1970. Kapitel

1971. Kapitel

1972. Kapitel

1973. Kapitel

1974. Kapitel

1975. Kapitel

1976. Kapitel

1977. Kapitel

1978. Kapitel

1979. Kapitel

1980. Kapitel

1981. Kapitel

1982. Kapitel

1983. Kapitel

1984. Kapitel

1985. Kapitel

1986. Kapitel

1987. Kapitel

1988. Kapitel

1989. Kapitel

1990. Kapitel

1991. Kapitel

1992. Kapitel

1993. Kapitel

1994. Kapitel

1995. Kapitel

Verzeichnis der erwähnten Personen und Werke

Für Monika Schoeller

Vorwort zu einem Fragment

Unter dem durch jahrzehntelange Veröffentlichungen in der FAZ bekannt gewordenen Kürzel g.r. schrieb Günther Rühle am 9. Sept. 2020 in einem längeren persönlichen Brief an Stephan Dörschel, den Leiter des Archivs Darstellende Kunst der Akademie der Künste, Berlin, in dessen Obhut nun Rühles Nachlass liegt, und Hermann Beil, den er vor sechs Jahrzehnten als Dramaturgie-Assistenten an den Städtischen Bühnen Frankfurt am Main kennengelernt hatte: »Ich lege nun mit dem hier zugesandten Stick voller Vertrauen und mit höchster Dankbarkeit meine nicht mehr von mir vollendbare Arbeit für den 3. Band von ›Theater in Deutschland‹ in Ihre Hände. Ich wünsche Ihnen, dass auch diese Arbeit Ihnen Freude und Gewinn bringt. Sie haben viel von dem, was noch zu schreiben ist, miterlebt, ja, mitbewirkt …«

Für Günther Rühle ist der geplante dritte Band die Fortsetzung zu den 2007 und 2014 im S. Fischer Verlag erschienenen ersten beiden Bänden von ›Theater in Deutschland‹. In seinem Brief an uns resümiert er:

»Aus ›Theater in Deutschland‹ wurde, was am Anfang noch nicht zu denken war; nämlich ein Bericht über die zweite, auch große, turbulente Phase des bürgerlichen Theaters in Deutschland, die mit Ibsen und Gerhart Hauptmann begann … Der sich entfesselnde kritische Blick beherrschte die Theaterarbeit der Zwanziger Jahre, brachte – entsprechend den Vorgängen in der Gesellschaft – auch im Theater die Spaltung in konservative und progressive Positionen (verkürzt gesagt: Max Reinhardt/Erwin Piscator) … wurde erwürgt von der erzreaktionären Theaterpolitik des Nazi-Staates. Mit dessen Methoden und Folgen endet der 1. Band.

Band 2 schildert Wiederaufbau und Wiederherstellung des altgewohnten Systems unter den neuen Bedingungen der politischen Spaltung des Landes und den starken Wirkungen der Remigranten Brecht, Kortner, Piscator. Endpunkt 1966 und Ankündigung drohender Rebellion der neuen, jungen Generation. All das ist geschrieben in Band 1 und 2.

Der 3. Band beginnt mit der 3. Revolte im bürgerlichen deutschen Theater 1967/68. Enthält also: die Kanonisierung Brechts in Ost und West, Beginn des Kampfes gegen Konventionen und Strukturen, betrieben von der neuen, sich selbst und neue Inhalte suchenden Generation … Unbewusst eingespannt in den wieder aktiven Emanzipationsprozess zur Herstellung einer freien Gesellschaft. Die Rolle des Theaters dabei ist beträchtlich in West und Ost: Wolf Biermann und Folgen, die Rolle Heiner Müllers, Aufbruch Frank Castorf, Ende des von Lessing geprägten bürgerlichen Theaters mit dem Vollzug der Wende, auch des Schreibens triftiger, kritischer Stücke. Das Zeichen: der Tod von Heiner Müller und Peter Steins ›Faust‹ als Epitaph des bürgerlichen Theaters. So viel zum Aufriss der drei Bände …«

Das Manuskript, das Günther Rühle uns zu einer sehr ehrenvollen Aufgabe anvertraut hat – »… Korrektur und Kontrolle sind nötig, Ergänzungen wesentlicher Art willkommen …« –, umfasst weit über 700 Seiten. Blick und Duktus, Perspektive und kritische Betrachtung des Autors blieben von uns getreulich gewahrt und unangetastet. Wir haben Namen, Daten, Zitate überprüft, korrigiert, auch sinngemäß erklärende und notwendige Ergänzungen beigefügt; gespeist nicht zuletzt aus Tageskritiken des Theaterkritikers g.r.

Sind die ersten beiden Bände von ›Theater in Deutschland‹ für uns Historie, spannend wie ein historischer Roman, wie eine große Theatersaga, so sind die Texte für den dritten Band aufregender Gegenwartsbericht, denn es ist unsere, von uns erlebte Zeit dargestellt. Wir begegnen in Rühles Texten unserer eigenen Theater- und Lebensgeschichte. So war die Arbeit am Buch für uns tatsächlich »Freude und Gewinn«, manchmal auch kriminalistische Spurensuche und lustvolle Entdeckungsreise. Auch durch Gespräche mit anderen Zeitzeugen.

Kapitel über Theater, an denen ich, Hermann Beil, selbst gearbeitet habe, lektorierte ich als ein unmittelbarer Kronzeuge – so konnte ich zum Beispiel dem Kapitel über Werner Düggelins Basler Theaterdirektion einige zum unseligen Konflikt mit Friedrich Dürrenmatt erhellende Details beifügen; oder den fundamentalen Streit der Direktion Peymann mit dem Ministerpräsident Filbinger in Stuttgart deutlich zum dezidiert politischen Spielplan in Beziehung setzen. Telefonisch habe ich, solange es möglich war, Günther Rühle regelmäßig über unsere Arbeit informiert, ihm auch Textpassagen vorgelesen.

Stichwortartige Notizen im Buchmanuskript und anderweitige Texte Rühles aufgreifend, haben wir kurze Ergänzungen zu Peter Palitzsch in Frankfurt, Peter Zadek in Hamburg, Dieter Dorn in München, Peter Stoltzenberg und George Tabori in Bremen und Peymann in Bochum und Wien eingefügt. Dabei ging es uns vor allem um Fakten und Ereignisse, die nicht unerwähnt bleiben sollten. Unserem Vorschlag, allgemeine Texte, die Günther Rühle gelegentlich in der FAZ oder in ›Theater heute‹ veröffentlicht hatte, in das Buch aufzunehmen, stimmte er ausdrücklich zu: Texte zu virulenten Themen und Entwicklungen, hellsichtige Bestandsaufnahmen und nachdenkliche Zwischenrufe. Er selbst machte uns auf seinen überaus positiven Zwischenruf zu Hans Neuenfels’ Frankfurter ›Medea‹-Inszenierung aufmerksam – damals nicht nur eine einsame Gegenstimme zu den allgemeinen Verrissen, sondern darüber hinaus die prinzipielle Veränderung in der Regiemethode konstatierend, damit quasi seismographisch künftige künstlerische Entwicklungen vorausahnend.

Der Historiker Rühle hat die Texte für seinen dritten Band mit leidenschaftlicher Empathie für ein Theater als unmittelbaren Ausdruck seiner Zeit geschrieben, Theater als Ausdruck und Gegenbild der Gegenwart. Aus seinem Buch spricht die Erregung dieser Jahre, die voll großer Hoffnungen und Energien, aber auch herber Enttäuschungen waren. Das Buch zeugt von einer brennenden Neugier auf neue Entwürfe der Regisseure und von einem subtilen Gespür für die Kunst der Schauspielerinnen und Schauspieler. Und es zeigt echtes Verständnis für die Nöte eines Theaterleiters – Nöte, die Günther Rühle schließlich, nach seinem Rollenwechsel vom Kritiker zum Schauspielintendanten, selbst am eigenen Leib erfahren musste und überaus tapfer bestanden hatte.

In seinen jungen Lebensjahren hatte Günther Rühle die grausamen Schrecken des Zweiten Weltkrieges als Soldat miterleben müssen – ein existenzielles Erlebnis, in dem er den humanen Auftrag des Theaters gewiss auch begründet sah. Die plötzlich, im Februar 2022, durch den Krieg einer Großmacht gegen ein kleines Nachbarland in Europa bestürzend akut gewordene Frage, wie und ob durch Theater Krieg darzustellen oder gar zu bannen sei, diese Frage hat er, der vor keiner noch so schwierigen, womöglich vergeblichen Frage auswich, nicht mehr erlebt: Günther Rühle starb am 10. Dezember 2021.

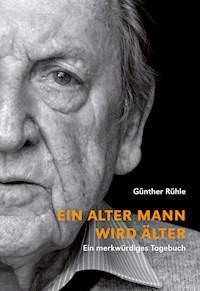

Einige Monate zuvor hatte er uns, nach dem plötzlichen Versagen seiner Augen, mit der Herausgabe seines Buches beauftragt – beauftragt durchaus im schmerzlichen Bewusstsein, dass seine Theatergeschichte ein Fragment bleibt. Mit Freude hat er aber – wie in seinem 2021 erschienenen Merkwürdigen Tagebuch ›Ein alter Mann wird älter‹ zu lesen ist – diesem dritten Band von ›Theater in Deutschland‹ ein Zitat von Thomas Bernhard als Motto vorangestellt:

»Unser Zeitalter ist als Ganzes ja schon lange Zeit nicht mehr auszuhalten (…), nur da, wo wir das Fragment sehen, ist es uns erträglich.«[1]

THOMAS BERNHARD, Alte Meister

Hermann Beil/Stephan Dörschel

I Die Alten und die Jungen

Das Jahr 1967

Ende des Jahres 1966 konnten nicht nur die Zukunftswitterer ahnen, dass sich in der politischen Landschaft Deutschlands etwas ändern werde. Die Prognosen waren freilich nicht sehr optimistisch. Der Kalte Krieg blockierte weiter die binnendeutsche Grenze, die feindliche Polemik der beiden deutschen Staaten gegeneinander war noch in vollem Gange, die DDR war auf der Höhe ihres Selbstbewusstseins, die Position Walter Ulbrichts dort machtgesichert. »Oh, Jahrhundert des Sozialismus, in unserer Republik ist es eine Lust, zu leben«, schrieb das Neue Deutschland am Jahresende als Bekenntnis vor aller Welt.[1] In der wohlbestückten Bundesrepublik klang diese Selbstsuggestion abenteuerlich. Hier war der Kanzler Ludwig Erhard, der Meister des deutschen Wirtschaftswunders, in dem noch alle lebten, vor kurzem gescheitert, und die Sorge ging um, dass auch die Macht der CDU, die Konrad Adenauer zur staatstragenden Partei zurechtgebaut hatte, zu Ende gehe. Noch stellte sie mit Kurt Georg Kiesinger zwar den neuen Bundeskanzler, doch er brauchte schon die SPD zu einer Koalition. Der neue Vizekanzler war der als Regierender Bürgermeister in West-Berlin bewährte Willy Brandt, SPD. Er war der erste Remigrant in der Regierung der Bundesrepublik, doch gegen ihn stand noch eine Mauer von Misstrauen. Manche nannten ihn auch »Volksverräter«. Die aufstörende Frage von Karl Jaspers, »Wohin treibt die Bundesrepublik?«, blieb akut und wurde noch dringlicher. Es regte sich Unruhe im Land.

Der amerikanische Krieg in Vietnam gegen die Kommunisten wurde unmenschlich und drängte über das nun landesweit durchgesetzte Fernsehen in die deutschen Wohnstuben. Ihn mitzuerleben machte die Welt nicht nur kleiner, die unbarmherzige Schlacht weckte die Gefühle der Verantwortlichkeit für Vorgänge weit außerhalb des eigenen Lebensbezirks. Da sammelten sich viele zu Protesten, vor allem bei der nachrückenden Generation der Studenten. Sie protestierten mit Leidenschaft gegen den »Muff von tausend Jahren unter den Talaren« ihrer Professoren, das hieß: gegen die Rückständigkeit des Bildungssystems; es wuchsen auch Zorn und Angst vor neuem Weltbrand. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) wurde eine treibende Kraft. Im Dezember 1966 hatte der mit dunklem Charisma begabte Student Rudi Dutschke in Berlin die Gründung einer Außerparlamentarischen Opposition gefordert; er sprach für alle seines Alters. Aus Schweden schickte der Dramatiker Peter Weiss einen Weckruf gegen das Schweigen über Vietnam, der nicht verhallte. Martin Walser rief in München zu Protest und gründete sein »Büro für Vietnam«. Als auch die neue Regierung von den geplanten Notstandsgesetzen nicht ließ und um die Zustimmung der Abgeordneten in Bonn warb, erhob sich Anfang 1967 die erste Woge des Protestes.

In diesen Demonstrationen begann der Aufbruch der neuen Generation, die ihre eigene Zukunft suchte, die herauswollte aus der mit Krieg und Verbrechen belasteten Welt ihrer Väter. Die Theater hatten in der Auseinandersetzung mit ihr in den letzten Jahren – mit den Aufführungen der Schauspiele von Rolf Hochhuth, Martin Walser und Peter Weiss – doch Erhebliches geleistet.[2] Die Tore wurden geöffnet für das neue Fragen: Was tun, dass so etwas wie Hitlers Diktatur nicht mehr passiert? Hinter dem von Angst und Sorge getriebenen Fragen der Protest rufenden Menschen aktivierte sich ein Verlangen nach einer geänderten Welt. »Veränderung« wurde die Vokabel des nächsten Jahrzehnts. Wir haben zu sehen, wie die Welle der Erregung das Theater erreichte, ergriff und verwandelte.

Mitte der sechziger Jahre zeigten die deutschen Theater, wie sehr sie doch noch vom Theater der fünfziger Jahre lebten. Viele seiner besten Akteure waren noch immer angesehen und verehrt im Amt. Als Intendanten: Boleslaw Barlog, Harry Buckwitz, Karl-Heinz Stroux, Hans Schalla, Hans Schweikart, Oscar Fritz Schuh; sehr souverän agierten die erfahrenen, bekannten Regisseure Rudolf Noelte, Heinrich Koch und Fritz Kortner. 1967 inszenierte der hochverdiente Heinz Hilpert, der das Jahr nicht überlebte, in Berlin zum dritten Mal ›Des Teufels General‹ (Carl Raddatz war jetzt General Harras), Hans Schweikart brachte jetzt Brechts ›Der gute Mensch von Sezuan‹ zum ersten Mal ins Schlosspark-Theater nach West-Berlin, Stroux setzte mit Kleists ›Käthchen von Heilbronn‹ und Hebbels ›Judith‹ der Spielzeit ihre klassischen Akzente.

Das so reiche und bedeutende Theater der fünfziger Jahre begann mit der aufkommenden Unruhe schnell zu altern. Selbst Max Frisch, der dem Theater doch seit Jahren signifikante Stücke schrieb, stellte das noch immer gehegte Axiom der klassischen Dramaturgie in Frage. Öffentlich bezeugte er, er setze sich nur noch »mit Unbehagen ins Parkett« und frage sich oft: »Was solls, was ich da sehe?« Es erschiene ihm jetzt so vieles als unwahr, und diese Unwahrheit langweile. »Das Gespielte hat einen Hang zum Sinn, den das Gelebte nicht hat.«[3] Seine Erfahrung vom Leben sei eine andere: Nicht folgerichtige Abläufe, sondern Zufälle, Möglichkeiten der Wahl, der Änderung bestimmten den Alltag. Kunst und Wirklichkeit drifteten auseinander. Frisch quälte sich mit einem Stück dieser Art. Er verwies auch auf andere, die sagten: »Es muss was geschehen.« Was war und was könnte sein?

Der von dem Brecht-Gastspiel 1956 in London ins deutsche Theater getriebene Peter Zadek – »… das war ein absolut erschütterndes Erlebnis …«[4] – war schon seit einiger Zeit, erst in Ulm, jetzt in Bremen, dabei, alte Stücke neu zu sehen und mit jungen Kräften in die Gegenwart zu reißen. Ein junger Autor namens Martin Sperr hatte mit seinen ›Jagdszenen aus Niederbayern‹[5] das Schweigen über die Nachkriegswirklichkeit gebrochen und in Frankfurt der noch unbekannte Claus Peymann mit der ›Publikumsbeschimpfung‹ von Peter Handke für das ganze deutsche Theater ein trotzig-spaßhaftes Signal gesetzt: Publikum, mach dich auf Angriffe gefasst!?[6] Grenzüberschreitungen[7] begannen.

Niemand wusste jetzt, was wurde und wohin das trieb. Noch ahnte kaum jemand, dass eben jetzt im amerikanischen Silicon Valley die Grundlagen zu einer ganz neuen Kultur entstanden, die die Welt ohne rebellische Straßenaktionen wirklich verändern sollte. Die Opposition, die auch in Amerika schon sichtbar wurde (bei den Hippies, dann auch in Studentenprotesten) und jetzt herüberdrückte, begründete sich politisch und sie begründete sich ästhetisch. Sie erschien auch schon in der Mischung von beidem. Vom Jahr 1967 an kommen wir auch im deutschen Theater in einen reißenden Strom widersprechender, aufbegehrender Menschen, von neuartigen Inszenierungen. Die überlieferten Stücke werden anders gelesen und präsentiert, und neue Stücke werden geschrieben aus dem Lebensgefühl dieser in die Zukunft drängenden Jahre. 1967 und verstärkt von 1968 an greift die politische Rebellion auch ins Innere der Theater.

Sie geht aus von den Schauspielern, die Abend für Abend das Theater vorführen, in dem sie aber wenig zu sagen haben, auch von jungen Assistenten, die Regisseure werden wollen. Von den Intendanten der fünfziger Jahre werden die Theater noch wie kleine Fürstentümer verwaltet. Die Schauspieler erfahren oft erst am Schwarzen Brett, was sie wann spielen sollen, die Assistenten fühlen sich mit Nebenarbeiten falsch beschäftigt. Sie wollen beteiligt werden, wollen wissen, was, wie, warum ebendies geplant und gespielt wird; sie fordern Teilhabe, wollen mit erarbeiten, »sich einbringen« – bald spricht man von Mitbestimmung. Ein Denkprozess kommt in Gang, und dies umso stärker, je mehr der Widerstand in den Intendanzen oder der Theaterverwaltung spürbar wird. Der Vorgang wird die nächsten Jahre zu beobachten sein.

Plötzlich: Opas Theater

Der Urknall, der am 8. Juni 1966 die Veränderung ankündigte, die Uraufführung von Peter Handkes ›Publikumsbeschimpfung‹, trennte das alte Theater vom künftigen. Er hatte seine Urheber, den zarten, unruhigen Autor Peter Handke (damals 23 Jahre alt) und den mutwilligen Regisseur Claus Peymann, über Nacht berühmt gemacht. Handke sprach von »Befreiung« und gab damit das Losungswort, Peymann rief den Opponenten am Jahresanfang (ganz im Handke-Sound) entgegen: »Sie sind gegen uns. Sie sind gegen alles Neue. Sie wollen ein Theater, in dem nicht alles möglich ist. Sie denken eine Gesellschaft, in der nicht alles möglich ist. (…) Wir sehen eine Gesellschaft, in der alles möglich ist. Wir wollen ein Theater, in dem alles möglich ist. (…) Handkes Theater ist gefährlich für Ihr Theater. Ihr Theater ist Opas Theater. Ihr Theater ist tot.«[1]

Der, der so frech am Tag nach seinem 29. Geburtstag seine Stimme erhob, kam aus dem Studententheater, war noch von Brecht entzündet, schaufelte sich eben frei, hatte gerade im Theater am Turm in Frankfurt Arnold Weskers ›Tag für Tag‹ inszeniert. Seine Mahnung, nicht kaputtzugehen im täglichen grauen Einerlei. Entschlossen machte dieser Claus Peymann jene biedere Bühne zu seiner.[2] Er krempelte mit Dramaturg Wolfgang Wiens den Spielplan um (mit Walser, Kipphardt, Wesker, Reinshagen, Hacks), setzte auf Brecht, eroberte sich Handke und holte auch in Zukunft die Kühnheiten der »Experimenta«[3] in sein Haus. Er blieb nicht der Einzige, der in diesem Jahr in den Kampf um ein anderes Theater trat. 1967 klärten sich die Fronten.

Fast alle, die jetzt und in den nächsten Jahren im Theater erschienen, kamen – im Westen wie im Osten – aus dem Bannkreis Brechts. Zehn Jahre nach seinem Tod waren die Theater hüben wie drüben noch immer in seinem Bann. Zwei Verwalter seines Erbes, seine Schüler Peter Palitzsch und Benno Besson, waren Anfang 1967 dabei, wichtige Positionen im deutschen Theater einzunehmen. Peter Palitzsch war mit seiner Schauspieldirektion in Stuttgart der erste von der DDR geprägte Theaterdirektor in der Bundesrepublik geworden.[4] Benno Besson legte mit seiner Arbeit in Ost-Berlin den Grund für seine Intendanz an der Volksbühne. Beider Unternehmen überschritten Brechts Theater, waren aber doch eine Konsequenz davon. Wie Pfeiler standen beider Inszenierungen am Anfang des sich erregenden Jahres.

Palitzsch zeigt den Krieg

Es war ein Skandal, der Peter Palitzsch in die Position des Stuttgarter Schauspieldirektors hievte: Er inszenierte die deutschsprachige Erstaufführung von John Ardens ›Leben und leben lassen‹ (Übersetzung Hilde Spiel) und wegen einer von Hans Mahnke und Ingeborg Engelmann sehr dezent gespielten Beischlafszene entwickelte sich ein Riesenskandal, der zum Rücktritt des Schauspieldirektors Karl Vibach führte. Generalindentant Walter Erich Schäfer bat darauf Palitzsch, die Nachfolge anzutreten. »Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich fest an ein Haus zu binden. Ich wollte kein Theater leiten. Ich habe kein Empfinden für Macht. Ich mag das nicht. Nicht einmal als Regisseur. Aber da waren die Schauspieler: Edith Heerdegen, Hannelore Hoger, Mila Kopp, Elisabeth Schwarz, Hans Mahnke, Gerhard Just, Peter Roggisch und … das Ensemble eben …«, bekannte Palitzsch viele Jahre später in einem Gespräch mit Rainer Mennicken.[1]

Peter Palitzsch war und blieb seit seinem Wechsel 1961 zeitlebens belastet von dem binnendeutschen Gegeneinander. Zeichensetzend begann er seine Intendanz in Stuttgart. Shakespeares Berichte aus dem Binnenkrieg im alten England, ›Heinrich VI.‹, ›Richard III.‹ und ›Heinrich IV.‹ fasste er zusammen, nannte das große Projekt ›Der Krieg der Rosen‹.[2] Die Rosenkriege waren die langen Kämpfe des Hauses Lancaster gegen das Haus York, der weißen gegen die rote Rose. Sie kämpften um das Erbe Heinrichs V. Auf der Bühne sah man in die Schlachtfelder Frankreichs: Menschengemetzel, Treubruch, faulen Frieden; von den Kämpfen auf der englischen Insel: Vernichtungskrieg, Morde, Volksaufstand, ein schwacher Herrscher (Peter Roggisch), der den Thron verlor, wieder bestieg, am Ende geschlachtet wurde wie viele in diesem Stück. Sieger wurde Gloucester, der spätere Richard III. Der erste Teil streckte sich über zwei Abende, ›Richard III.‹ und ›Heinrich IV.‹ folgten in Jahresabständen. Das Projekt endete im Januar 1970.[3] Die Unternehmung setzte sich fest als Erinnerung. Das Hin und Her der Kämpfe, das Entsetzen und die Trauer, die Siege und die Fluchten, die Raubgier und der Schwund der Moral waren kalt instrumentiert. Dazwischen grandiose Szenen der Ruhe: Vater und Sohn (Hans Mahnke und Wilfried Elste) im Gespräch über das Elend des Krieges. Der König (Peter Roggisch) hockte erschöpft auf dem Schlachtfeld, ein Soldat fledderte die Leichen, unter den Toten entdeckte er seinen von ihm selbst erschlagenen Vater, ein anderer seinen von ihm selbst erschlagenen Sohn. Aus dem Töten und dem sarkastischen Witz der dem Tod nahen Kämpfer stieg das: Warum und wozu?

Palitzsch interpretierte nicht Geschichte, Shakespeare war nicht literarisch erfasst, sondern aus der kriminellen Praxis der Macht. Diese aber war mit einer Deutlichkeit vorgeführt, die dem Ganzen klare ästhetische Form gab. Das Bild hatte Priorität vor dem Vers, die Figur vor dem Wort. Vorgeführt waren die Mächtigen, noch mehr ihre Opfer. Man sah, was Shakespeare in seine Stücke, was in seinen Stücken steckte. Dies alles bei hellstem Licht, vor weißen Wänden, ausgestellt unter einem großen Fries von Skeletten und Schädeln über der Bühne, auf die verbrannte Balken zerstörter Häuser herabhingen wie Geschosse aus dem gemordeten Himmel. Gespielt von Schauspielern in der zeigenden Brecht’schen Spielweise. Schneller, oft filmschnitthafter Wechsel der Szenen (Wilfried Minks baute ein System von Schiebewänden). Es herrschte bannende Distanz. Zweimal drei Stunden. Am Ende Ovationen, »ein Ereignis«. – So begann das Jahr, in dem der Krieg in Vietnam auch in Europa erlebbar wurde.

Inspektion der Macht

Das andere »Ereignis« gab es, wenige Tage später, in Ost-Berlin. Im Deutschen Theater war Premiere des ›Ödipus‹ von Sophokles, inszeniert von Benno Besson. Schon das war ungewöhnlich. Das sozialistische Theater sperrte sich gegen die Stücke der Antike. Ein guter Marxist glaubte nicht an Schicksal, nicht an Verhängnisse, Orakel oder gar an Selbstjustiz. Er dachte und arbeitete für eine andere Zukunft. Sophokles aber handelte von einem Verhängnis: vom König von Theben, der seinen Vater tötet, seine Mutter heiratet, mit ihr zwei Kinder zeugt und sich selbst als den Schuldigen an der Pest entdeckt, den er sucht.

Auf der Bühne (Horst Sagert) stand in Fred Düren jetzt ein Mann, der mit seinem Schwellfuß (Ödipus) Politik machte, der die Macht genoss, sich als Retter rühmte, sein Schicksal selbst in die Hand nahm, der Aufklärung wollte, der sich und sein Verhängnis seinen Kindern so erklärte: »Euren Vater / Ermordete der Vater, die Gebärerin / Hat er gepflügt, von der er selbst gesät ward / Und aus dem einen Schoß gezeugt hat euch er / Aus dem er selbst kam. So seid ihr beschimpft.« Und noch im Sturz pries er sich: »So nämlich ist mein Übel / Dass außer mir es tragen kann kein Mensch.« Sophokles’ Text, übersetzt von Hölderlin, war kaum geändert, aber überformt von Heiner Müller. So eine Sprache gab es nicht in der DDR. ›Ödipus Tyrann‹ hieß hier das Stück, so war es volksdemokratisch zu rechtfertigen.[1]

Vor weißem Rundhorizont standen, erhöht, der »Palast« des Ödipus, das Haus des Kreon, ein Tempel, eine dreistufige Treppe nach unten, die der geblendete Ödipus nachher herunterkroch. Alles archaisch, die Zeit weit vor Troja.[2] Alle Figuren in kunstvoll fremden, auch unheimlichen Masken, ranggestuft; einfache starke Gesten, gehämmerte, weittreffende Sprache, ungewohnte Nähe des Kampfes zwischen selbstgerechtem Hochmut und Untergang. Deutlich gesetzt war der Bruch mit dem Chor, dem Volk, das sich auf einmal gegen den Tyrannen sperrte, dastand, verschränkt wie eine Mauer: »Viel will ich sagen, viel raten / Viel wär zu denken jetzt. / Nicht ansehn kann ich dich aber / Solch einen Schauder machst du mir.« Das war die Absage des Volkes. Man konnte das DDR-fremde Stück lesen wie eine Anspielung auf die Hitler-Tyrannis, aber auch der rätselhaften Faszination nachdenken, die dieses Stück in dieser Umgebung auslöste.[3] »Das Premierenpublikum stimmte dieser Adaption der alten Tragödie mit starkem Beifall zu«, berichtete Ernst Schumacher in seiner sehr ausführlichen und zugewandten Kritik.[4]

Besson, der Mann aus der französischsprachigen Schweiz, versteckte in der bannenden Fremdheit seiner Kunstszene sehr gegenwärtige Bedürfnisse. Seine eigenwillige Spielweise verdrängte den engen, gewöhnlichen Realismus des DDR-Theaters. Heiner Müller war seit dem 11. Plenum des ZK der SED im Herbst 1965 als Autor von der DDR-Bühne verbannt. Als Übersetzer erschien er in eigener Sprachmacht. Das antike politische Drama ›Ödipus‹ war – nach der Komödie ›Der Frieden‹ und dem märchenhaften ›Drachen‹ –[5] abermals ein Stück von Bessons zurückeroberter Freiheit für das Theater dort. Der Erfolg der Inszenierung war außergewöhnlich; er drängte über die Staatsgrenzen hinaus und schützte das anzügliche Spiel mit der etablierten Macht selbst gegen deren Eingriffe.

War ›Ödipus Tyrann‹ nicht auch die Reaktion und Antwort eines Verletzten?[6] Die Inszenierung vom selbstverschuldeten Fall eines Diktators war wie ein Lesebuch für Künftiges. Näher hat der vornehme Besson nie das selbstgerechte politische Sensorium der DDR berührt.[7] Besson kannte die engverstrickte Welt der DDR und verstand sich auf Spiegelungen.

Peter Weiss bricht auf

Im Februar 1967 gab Peter Weiss aus Stockholm ein deutliches Zeichen, dass man als Autor jetzt konkret und direkt Stellung beziehen müsse. Die Kuba-Krise hatte ihn erschreckt und geweckt. Er hatte Marx gelesen, einiges von Lenin, von Rolf Hochhuth den Mut genommen, nicht mehr zu schweigen. Er teilte nun mit ihnen die Moral der Verantwortlichkeit. Sein Aufruf gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam trieb nicht nur die Proteste in Westdeutschland, er trieb sich auch selbst. Seit Anfang des Jahres probte er im Scalateatern in Stockholm sein neues Stück, das den politischen Aktivismus ins Theater zurückbringen sollte. Es ging um Europa und die Dritte Welt. Er nahm Ärgernis an Portugal.

Das kleine Land hatte noch immer Kolonien: Angola und Mosambik. Der Aufstand der Bevölkerung gegen die Kolonialmacht war in Angola 1961 blutig niedergeschlagen worden. Verantwortlich dafür war Salazar, Diktator seit 1932, er herrschte 1967 noch immer in Lissabon. Lusitanien war ein alter Name für Portugal, und ›Gesang vom Lusitanischen Popanz‹ nannte Weiss sein Stück. Sein Titel verwies schon auf das Alter des Systems. Das Stück war nicht willkommen. Sein Verleger in Frankfurt mochte das ›Stück mit Musik‹, kein westdeutsches Theater wollte es spielen, auch die Weigel nicht im BE. So blieb Stockholm. Dort suchte die portugiesische Regierung die Uraufführung zu verhindern.

Die Premiere am 20. Januar 1967 war wie ein Ruf in die Welt. Aus alten Blechteilen, von Gunilla Palmstierna-Weiss auf Schrotthalden gesammelt, bauten die Spieler zu Anfang den Popanz, ein Ungetüm: »Steht zwar etwas auf der Kippe / dieses klapprige Gerippe / Ähnelt aber sehr dem Mann / der sich bei uns noch halten kann / Alle werden ihn erkennen / und beim rechten Namen nennen.« Vier Frauen, drei Männer, dazu ein Chor; alle spielen alle Rollen, Alltagskleidung, wenige, kennzeichnende Requisiten: Bischofshut, Kruzifix, Tropenhelm, Sack; Bretterwände um die Bühne, aber alles in Versen. Die Schauspieler riefen zum Aufstand: »In den Städten / Brecht seine Macht / In den Dörfern / Brecht seine Macht!« Immer antwortete der Popanz und immer kam der Refrain für das zuschauende Europa: »Denn sie sind ja alle laut Kontrakt / getreue Partner im Atlantischen Pakt«. Das Spiel mit Trommeln, Gesängen und Musik endete nicht mit dem Sturz des Popanzes, sondern mit dem Chor: »Schon viele sind in den Städten / und in den Wäldern und Bergen / lagernd die Waffen und sorgfältig planend / die Befreiung / die nah ist.« – Das war Agitation.

Das dokumentarische Drama, bisher nur Erinnerung weckend, war hier mobil gemacht. Es gab rote Blumen am Schluss für alle Spieler. In Portugal schimpften die Zeitungen, die Weltpresse beachtete den literarisch/politischen Vorgang wegen des Autors. Weiss war seit ›Marat/Sade‹ ein Weltautor wie Rolf Hochhuth. Man erwartete mehr von ihm als dieses Stück. Nach der Stockholmer Aufführung kam es nach Deutschland. Im Oktober inszenierte Karl Paryla den »Gesang vom Lusitanischen Popanz« an der Schaubühne Berlin.[1] Er bestätigte die linke Mobilität dieser neuen Bühne. Das Stück war ein aufreizendes Vorspiel zu dem Stück, das Peter Weiss in Stockholm im Sommer beendete.

Erschrecken in München

Am 15. April 1967 hatte in den Münchner Kammerspielen ein junger Regisseur Premiere, von dem man bald in ganz Deutschland sprach. Er war neunundzwanzig Jahre alt, hieß Peter Stein, hatte die Kunstwissenschaften studiert, war seit 1964 Assistent im Haus, verehrte Fritz Kortner. Er hatte bis jetzt nie mit ihm gearbeitet, aber aus der Beobachtung seiner Arbeit gelernt: das bohrende Eindringen in die Texte, die Ermittlung ihres Kerns, die Begründung und Dramatisierung der Szenen, das Mühen um die Wahrheit jeder Geste; er hatte an ihm erfahren, was die Sprache für das große Theater der zwanziger Jahre bedeutet hatte und wie wichtig sie für das Erlebnis im Theater noch immer war. Ihn selbst verletzte die Sprachentleerung der Gegenwart. Seine Lehrzeit war zu Ende. ›Gerettet‹ war seine erste Inszenierung.

Der Autor hieß Edward Bond, war jetzt 32, die gleiche Generation, aufgewachsen in den harten Arbeitermilieus von London. Sein Stück ›Saved‹ (›Gerettet‹) spielte dort, unterhalb der bürgerlichen Wohlanständigkeit, wo das Leben eine Wunde ist und die Schlag- und Fäkalwörter zum miesen Alltag gehören. Es handelte von einem zart-freundlichen Jungen, Len, der die junge, ichbezogene, ordinärfreche Pam liebt, die dem rüden Fred nachläuft, der ihr ein Kind macht und sie bald wegwirft. ›Saved‹ hatte, trotz Verbots, schon London schockiert. Die Schreck-Szene war die folgende: Pam (mit Baby im Kinderwagen) trifft Fred und Len im Park. Pam: Ich hasse dich! – Fred: Na endlich! – Pam: Sau! – Fred: Schon besser, jetzt mach dich dünn! – Pam: Da kannst du Gift drauf nehmen. Und dein Drecks-Ableger kannst du deiner Zicke mitbringen, mitm schönen Gruß von mir. – Pam haut ab, lässt den Kinderwagen stehen mit dem schreienden Baby. Fred und seine Freunde machen sich mit ihm einen Spaß, Hoppehoppereiter!, packen die Windeln auf, beschmieren das Baby mit seinem Kot, es fliegt der erste Stein in den Wagen, der zweite, es gibt – der zarte Len sieht im Bann hilflos zu – eine Steinigung, »und jetzt ins Maul!«, und dann hauen sie ab. Stille im Wagen. Diese Szene musste man bauen, aber auch aushalten.

Der kalte Zynismus, der Sadismus überschritt alles, was Osborne, Pinter, auch Wesker in ihren rüden, proletarischen Milieus schon gewagt hatten. Bond wagte mit der Steinigung des Babys auch die Provokation des Publikums. Man sah in die Amoralität auf dem Boden der Gesellschaft. Das Erschreckbild war übertragbar in deutsche Verhältnisse. Martin Sperr, dessen ›Jagdszenen aus Niederbayern‹ schon Ärger machten, hatte das Stück nach München-Giesing verlegt, wo man ein kräftiges Bayrisch sprach: Len: I hobs oba gseng – Pam: Es glaabts olle mit dea kommas macha. Das gab den Spielern die harte, nahe Realität, bezeugte ihren Horizont; durch ihre Individualität sah man ins Typische. Das Stück zog die Decke weg.[1] Man sah in Abgründe, in die Lust am Bösen. Jagdszenen aus Niederbayern anderer Art.

Stein inszenierte auf der kahlen Bühne im Werkraumtheater ruhig, vorsichtig, spielerisch, aber konzentriert, drei Stunden lang die Eskalation der Gefühle bis in die Aggression; er setzte Gut gegen Böse, Brutal gegen Zart, Hochmut gegen Jammer. Mit Michael König, Jutta Schwarz, Christian Doermer (Len, Pam und Fred) zeigten sich kommende junge Schauspieler; die neue Generation machte das Erlebnis. Die Aufführung endete nicht im erwarteten Skandal, sondern in Ovationen. Wahrheit in der Kunst weckt Faszination und Zustimmung. Die Inszenierung wurde bald ausgezeichnet als die Inszenierung des Jahres.[2] Zwei Wochen nach der Premiere bekam Peter Stein ein Telegramm von Kurt Hübner aus Bremen: »Angebot: ›Kabale und Liebe‹, Datum, Gage, Besetzung. Bruno Ganz, Edith Clever«. Das Angebot stimmte. Mit der Zusage öffnete sich Peter Stein seine Zukunft.

Ein Abschied und ein Todesschuss

Wenige Tage nach der Stein-Premiere starb Konrad Adenauer, der Kanzler, der die Bundesrepublik gegründet, ihr Form, Zukunft und Grundsätze gegeben hatte. Das große Staatsbegräbnis am Rhein war Dank dafür – aber auch der Abschied von einer Epoche.[1] ›Gerettet‹ wirkte wie ein Angriffssignal auf das Wohlgefallen und die Selbstzufriedenheit der Adenauergesellschaft. Es schreckte die rüde Aggression, die sich hier zeigte. Steins Inszenierung traf in die Unruhe, die damals nicht nur München ergriff.

Auch in Berlin waren die Studenten der drei freien Universitäten längst in Proteststimmung. Die Polizei hatte im Dezember 1966 bei einer »Spaziergangsdemonstration« achtzig Personen verhaftet; nach den Auseinandersetzungen beim Besuch des US-Vizepräsidenten Humphrey sprach der Berliner Polizeipräsident im April schon von einem »Studentenkrieg«.

Ende Mai 1967 kam der Schah von Persien, Mohammad Reza Pahlavi, zum Staatsbesuch nach Deutschland. Am 2. Juni war er mit seiner Frau Farah Diba, die eine Kultperson der Salonpresse war, in West-Berlin. Schon mittags demonstrierten Exilperser und vom SDS zum Protest aufgerufene Deutsche vor dem Schöneberger Rathaus gegen ihn. Es gab Schlägereien, auch durchorganisierte, brutale Schah-Anhänger, genannt »Jubel-Perser«. Abends besuchte der Schah mit dem Bundespräsidenten Lübke eine Galavorstellung der ›Zauberflöte‹ in der Deutschen Oper, Bismarckstraße. Draußen steigerten sich die Demonstrationen. Vielen linken Studenten war der Schah – »Schah, Schah, Scharlatan«, »Schah – SA – SS« – eine Reizfigur. Man warf ihm vor, die Demokratie in seinem Land beseitigt zu haben. Es wurde turbulent und chaotisch: Schlägerei, Wasserwerfer, Tränengas. Ein Schuss aus nächster Nähe in den Hinterkopf tötete den Studenten Benno Ohnesorg, 26 Jahre alt. Der Schütze war ein Berliner Polizist und, wie sich Jahre später herausstellte, geheimer Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit. Es gab sehr viele Verletzte. Die Polizei nannte die Protestierenden »Rowdies« und »Mob«. Die nächsten Tage waren erfüllt von heftigen Demonstrationen; die Ost-Berliner Presse sprach von »Blutbad« und nutzte den Fall zur Agitation. Ein langer Autokorso durch die DDR brachte den toten Ohnesorg nach Hannover zum Begräbnis.

Ohnesorgs Tod hatte Folgen. Die Demonstration der Berliner Studenten griff über auf andere Universitäten, sie wirkte in die Gymnasien. Polizei und Justiz, aber auch die Springerpresse[2] gerieten in die Kritik und wurden wegen ihrer den Demonstranten feindlichen Haltung auch zunehmend als Feinde empfunden. Es entstand eine »antiautoritäre Bewegung«, die in Politik und Universität mehr Demokratie einklagte. Der Student Rudi Dutschke wurde aufgrund seiner magischen Rednergabe und aufpeitschenden Argumentationskraft einer ihrer Führer. Er verlangte die Gründung von Aktionszentren in den Universitäten. Benno Ohnesorg war der erste Tote der anwachsenden Jugendrevolte und der Beweis für die Gewaltbereitschaft des bald als repressiv angeklagten Staates. Der 2. Juni, Ohnesorgs Todestag, wurde ein Fixpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Auflösung der Adenauerwelt kam in Gang. Die Demonstrationen wegen Ohnesorgs Tod, die sich von Berlin aus im Land ausbreiteten, brachten zum ersten Mal die brodelnde Energie der jungen Generation auf die Straßen. Im Westen kam ein als sicher geglaubtes System ins Wanken. In Ost-Berlin feierte die SED in diesen Tagen den Beschluss ihres VII. Parteitags, fortan den Sozialismus als »entwickeltes gesellschaftliches System« zu gestalten. Es wuchs der Zug nach links. Auch das Theater wurde davon erfasst.

Wer ist Hans Neuenfels?

Seit Dezember 1966 machte in Hamburg ein junger Regisseur von sich reden, der jetzt, im April 1967, für Schlagzeilen sorgte. Er hieß Hans Neuenfels. 25 Jahre alt, aus Krefeld, ein Feuerkopf mit lodernder Phantasie, süchtig nach Literatur, hatte mit 17 erste Gedichte veröffentlicht, Rilke (»Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang …«) nachgespürt, Gottfried Benns Sprachwelt durchprobt, sich dann in die surreale Bildwelt von Max Ernst gestürzt. So war er angstgerüttelt, einsamkeitsverloren der katholisch-bürgerlichen Zwingwelt entflohen. Vom Psychoanalytiker Georg Groddeck hatte er gelernt, was in ihm los war: Es stand das Es gegen das Ich. Das Ich war zu finden. Das Theater war sein Probierfeld und Trier der erste feste Ort, an dem er sich zeigen konnte. Er bevorzugte Stücke mit aufsässigen Figuren. Im Sommer 1966 hatte er, der Messdiener von einst, in der Erzbischofsstadt mit der Inszenierung von Mrożeks Schauspiel ›Tango‹ und einem Happening mit dem Aufruf, den Trierer Dom abzureißen, für Skandal gesorgt; er war fristlos entlassen worden.[1] Seitdem war er ein Gerücht mit Hoffnung. Der tüchtige Joachim Fontheim, der gerade das Theater in Krefeld übernommen hatte, fing ihn auf. Schon seine erste Inszenierung, Handkes ›Publikumsbeschimpfung‹, kurz nach Peymanns Uraufführung, machte wiederum Skandal. Gerda Gmelin, die seit 1948 ihrem »Theater im Zimmer« einen beachtlichen Ruf verschafft hatte und dort gern pikante Sachen machte, holte Neuenfels nach Hamburg. Am Weihnachtstag 1966 brachte er dort ›Piriluoh oder die Fliegende Kuh‹ vor die Zuschauer und im April 1967 sein Lieblingsstück: Roger Vitracs ›Victor oder Die Kinder an der Macht‹. Neuenfels liebte Victor, das war ein aufsässiger Kerl, und das Stück hatte einen langen Furz in der Mitte; es war sein Sturmbock gegen die bürgerliche Behaglichkeit; kein Stück hat Neuenfels öfter inszeniert als dieses. Dann folgte ›Baal‹ am 5. August 1967. In Baal konnte er sich hineindenken, der war er. Brecht hatte gesagt, dem Stück fehle Weisheit. Baal wurde gespielt vom Schauspieler des Victor, einem Schauspieler, der – wenn er überhaupt mit seinen langen Haaren, dieser bellenden Stimme, dieser verschwitzten Fahrigkeit und Verhuschtheit ein Schauspieler war – ein schreckendes Talent zu werden schien: Er hieß Ulrich Wildgruber. Es war, wie sich zeigte, eine treffende Besetzung.

Aus den vier ›Baal‹-Fassungen hatten Neuenfels und Martin Sperr eine fünfte gemacht und dabei Brechts Satz »Baal entstammt der Zeit, die dieses Stück aufführen wird« übermütig ernst genommen; so entstand Baal für die Beat-Generation als eine Orgie von Chören, Gesängen, Brecht-Gedichten, Tänzen (Twist zum Choral vom großen Baal), Parodien, fremden Zitaten, sexuellen Spielereien und eigenen Erfindungen. Zu dem Szenarium des 20-jährigen Brecht setzten die Spieler ihre eigene Zwanzigjährigkeit. »Wir endeckten Baal als eine Parabel von der ewig-plötzlichen Sehnsucht: Trampen, Gedichte, Skandal, Trunkenheit, Besoffensein, Mädchen, Ruhm, Freundschaft.«[2] Wildgrubers Baal war ein wilder Anarchist mit lyrischem Sentiment, »ein abendfüllendes Urviech mit erstaunlicher Stilisierung der Sprache«,[3] Michael König sein Freund Ekart. Die Vorstellung dauerte zweieinhalb Stunden. ›Baal‹ brachte die ersten Rezensionen in großen Blättern.[4]

Danach war Neuenfels kein Gerücht mehr, sondern als Aufreger eine Möglichkeit. Aber kein Regisseur mehr für Gerda Gmelin. Fontheim bot Neuenfels wieder Heimkunft. Er inszenierte in Krefeld ›Gerettet‹. Später versöhnte der Erschrecker die Erschreckten mit Claudels ›Der seidene Schuh‹. Die Doña Proëza spielte die schöne, flirrende Elisabeth Trissenaar. Sie war die Frau von Hans Neuenfels; es war die erste gemeinsame Arbeit. Aus dem Lebensbund wurde hier ein Arbeitsbund, lebenslang. Eine Marke im deutschen Theater.[5] ›Der seidene Schuh‹ war Neuenfels’ letzte Arbeit in Krefeld. Schon rief ihn Kurt Hübner nach Bremen, für ›Kaspar‹. Neuenfels wollte gern nach Bremen. Die Türen gingen auf in die Zukunft. Peymann, Stein, Neuenfels: der neuen Generation wuchsen Köpfe.[6] Der vierte in München.

Fassbinders Anfang

In der Müllerstraße 12 in München hatte Ende 1966 das National-Kino schließen müssen. Insolvent. Der junge Horst Söhnlein, 23 Jahre alt, und seine Frau, die Schauspielerin Ursula Strätz, versuchten die Fortsetzung als Kunstkino. Das trug sich nicht, da wollten sie ein Theater, fanden einen Geldgeber, bauten um, machten aus dem Action-Kino ihr »Action-Theater«. Der Zuschauerraum, knapp zwanzig Quadratmeter, fasste etwa fünfzig Personen, es gab, nach Brechts Vorschlag, Raucherlaubnis, Bar und ein freches Gegenprogramm zu Schweikarts (Münchner Kammerspiele) und Henrichs’ (Residenztheater) großen Bühnen. ›Jakob oder der Gehorsam‹ von Ionesco war am 8. März 1967 die erste Premiere. Sechs Schauspieler in grotesken Halbmasken. Edgar M. Böhlke war Jakob, er begann hier seine Karriere.[1] Für die Premiere nach Handkes ›Publikumsbeschimpfung‹ brauchte man schon einen neuen Regisseur. Aus Wuppertal holte man, von Zadek weg,[2] Peer Raben. Für München verließ er alles, machte – halb Brecht, halb Living Theatre – die ›Antigone‹, mit vier Antigones, Texte wurden nach Erinnerung frei gegeneinander gesprochen. Es schienen dilettantische Experimente mit Atmosphäre.

Diese Aufführung sah der junge Rainer Werner Fassbinder, 21 Jahre alt. Schauspielschüler, Statist an den Kammerspielen, Autor zweier Kurzfilme. Er konnte einspringen, das war sein Debüt. Raben griff ihn. In ›Leonce und Lena‹ spielten sie schon zusammen, Fassbinder war Valerio; Hanna Schygulla, die er von der Schauspielschule kannte, brachte er ins Ensemble. Der Besuch des Schahs von Persien in Deutschland gab die Vorlage für die Huldigung an den König vom Reiche Popo: Man wagte Satire.[3] Am 10. Dezember spielte Fassbinder sogar Johannes den Täufer in ›Hands Up, Heiliger Johannes‹.[4] Fassbinders Mitarbeit an den ›Verbrechern‹ von Ferdinand Bruckner, sein Mitdenken und das Verändern von Rollen stärkten seine Position. Er übte sich in Dramaturgie, entindividualisierte die Figuren, verfremdete, schlug langsames Spiel vor, wollte keine Psychologie. Er suchte eine ihm eigene Ausdrucksform. Durch Argumentation und persönliche Wirkung gewann er Einfluss auf das Ensemble. Hanna Schygulla sagte, »er topfte Schauspieler um«. Es war ein fast unsichtbarer Einstieg. Die Folgen waren beträchtlich.

Zadek ändert das Maß

Die Krise, in die die deutsche Gesellschaft geriet, fand ein Spiegelbild in dem Theater, das heftige und kühne Stöße gegen ihr Selbstverständnis und entscheidende Veränderungen des ästhetischen Empfindens und Arbeitens, aber auch des Erlebens von Theater eingeleitet hatte. Fünf Jahre lang hatten Kurt Hübner, Peter Zadek und Wilfried Minks – nach dem Vorlauf in Ulm – in Bremen erprobt, was das Stadttheater einer konservativen Stadt sich erlauben kann und was das Publikum an Zumutung aushält. Im Januar 1967 hatte Zadek seinem Intendanten schon gesagt, er wolle Bremen nun doch verlassen. Vielleicht spürte er die kommende politische Beanspruchung des Theaters. In Bremen hatte man immer sich vor Politik bewahrt, hatte aber doch ins politische Feld gewirkt. Zadeks ›Held Henry‹[1] mit seinem Angriff auf die Heldenverehrung war nur ein Beispiel.

Fast noch unbekümmert um das, was draußen vor sich ging, hatte Zadek nun im Sommer 1967 mit Minks zusammen eine neue, nun »kabarettistische, witzige« Inszenierung von Shakespeares ›Maß für Maß‹ entworfen. Das war das Lehrstück über Staatsführung und Moral; 1960 hatte er es in Ulm schon einmal inszeniert. Die Proben begannen, aber nach zwei Wochen gab er auf. Er begriff plötzlich, was ihm jetzt »beim Lesen von ›Maß für Maß‹ in der Phantasie geschieht«. Die Charakterprobe, auf die der Herzog von Wien seinen puritanischen Vertreter Angelo stellt, erschien ihm nicht mehr als Anfang einer Komödie, sondern in seinem Lauern und Betreiben als ein widerlicher Akt; die Zumutung, die hinter dem Vorwand der Moral hier wucherte, als die Unsittlichkeit selbst. Er las und dachte anders, hinterfragte plötzlich das Handeln, als übernähme er schon – unbewusst – Maximen der rebellischen Opposition.[2]

Nach zehn Tagen Pause rief Zadek seine Schauspieler zusammen, kündigte eine ganz neue Fassung an und sagte: »Ich weiß nicht, wo wir ankommen, vertraut mir.« Also: neue Proben. Minks baute als Spielraum einen leeren Kasten, umrahmt von mehreren Reihen bunter Glühbirnen. Die Schauspieler (Bruno Ganz, Edith Clever, Werner Rehm, Hans-Dieter Jendreyko, Jutta Lampe u.a.) saßen nun in Jeans, Bluse, Pullover im Kreis auf der Bühne, sahen dem gerade Agierenden zu, sprangen auf, übernahmen Rollen, gaben sie auf, gruppierten sich neu, Artistik wechselte mit Travestie, Kalauern, Striptease und Ulk. Der Ernst war ausgetrieben aus der Handlung, aber neu investiert durch den umstürzenden Angriff auf das Stück und seine Hauptperson, den Herzog. Der Herzog spielte mit den Menschen, auch mit ihrer Todesangst, wurde zum Intriganten, erschien schließlich als Frau Meier, Kupplerin und Mutter eines Bordells. Die Inszenierung verstand sich bald als Bloßlegung »des aktuellen Stückgehaltes auf freier Bühne«. Das wurde: ein Rollenspiel voller Provokation, verdeckter Obszönitäten und Unmenschlichkeiten. Der Regisseur konnte, wollte nicht mehr glauben, dass Unmenschlichkeiten aufzuhalten sind, wenn ihnen erst einmal Platz eingeräumt ist. Verweigert wurde die bisher übliche Sicht auf Shakespeare, weil der Regisseur bezweifelte, die Kunst könne wahr bleiben, wenn sie vormacht, es könne »einer wie dieser Herzog so raffiniert die Fäden eines so komplizierten Spiels mit Menschen in der Hand behalten, dass er noch für einen guten Ausgang garantieren kann«. Das hieß: Das Stück wurde nicht mehr akzeptiert als Sinnbild für das richtige Verhältnis von Autorität, Recht, Menschenwürde, Gnade und Strafe, nicht mehr als Beispiel des Reifens und Einsichtigwerdens, sondern als Beispiel amoralischer Willkür.

Solche Bloßstellung der Handlung war nicht mehr zu spielen mit Ausdrucksmitteln, die den Text illustrierten, mit den Mitteln des psychologischen, synchronen Theaters. Die Gebärde musste zeigen, was da eigentlich verlangt wurde. Die Novizin Isabella bat für den zum Tod verurteilten Bruder um Gnade: Edith Clever (Zadek: »Sie war das absolute Zentrum dieser Aufführung«) sprang dafür bis zur Erschöpfung hoch am Körper des verklemmten Angelo (Bruno Ganz). Man sah, sie war bis zur Hysterie erschreckt von dem, was der Herzog androhte. Als sie bei der zweiten Begegnung scheinbar auf sein Verlangen nach Beischlaf einging, kam sie halb angezogen, sprang ihm auf die Schulter, kroch ihm den Leib hinab und malte die konträrsten Anforderungen, die ihr zugemutet sind, mit falschen Tönen, denen einer großen Dame oder einer infantil-idealistischen Fünfzehnjährigen. Was hier an unterdrückter Sexualität in einer auf Unberührbarkeit pochenden Novizin eröffnet wurde, erklärte sich am Ende, als sie in den Armen des Herzogs landete, Zadek nahm Maß für Maß. »Nächstenliebe«, das Wort wurde, zornig verzerrt, über die Bühne gerufen. Man musste genau hinsehen, das Shakespeare-Stück gut kennen, um zu erkennen, was hier vorging.

Was Zadek da machte, verwunderte selbst Kurt Hübner. Er schickte Peter Stein, der schon im Haus war, in Zadeks Proben: Was er davon halte? Hübner berichtete Zadek, was Stein sagte: »Wenn es am Abend klappt, ist es wie ein Trip, dann wird es ganz toll. Wenn es nicht klappt, dann bricht es zusammen und wird ganz entsetzlich.«[3]

Die Inszenierung wurde die bis dahin weiteste Entfernung von einem überkommenen Shakespeare-Stück. Zadek, dem Shakespeare das Höchste war und blieb, inszenierte sein Erschrecken vor diesem verehrten Stück. Es wurde eine spannende, faszinierende, wenngleich für viele auch fragliche Premiere. In den bravourösen Beifall hämmerte hartes Missfallen über das Entstellen des Stücks. Das Ergebnis dieses Experiments war nicht ein neuer Stil, aber die neue Freiheit des Fragens und Zeigens. Zadek erfuhr zum ersten Mal, was er gewann, indem er die Phantasie und das Mit-Denken der Schauspieler freigab. Auch die Schauspieler erfuhren sich neu. Das machte das Erlebnis der Aufführung. Sie war auch für Zadek ein Lernstück. Er erfuhr im Extrem, warum er sich im deutschen Theater zu Hause fühlte: weil es ihm Arbeiten als Experimentieren erlaubte. Sein Theater sei eigentlich immer ein Experimentiertheater gewesen, sagte er später im Rückblick auf seine Arbeit.[4]

An dieser Umkehrung eines Stücks, dieser Bloßlegung seines zweiten Inhalts, zeigte sich, wie sehr Zadek mit dem Angriff und dem Zerbrechen der Konventionen seiner Gegenwart übereinstimmte, obwohl er kein »Linker« war. Auch in den politischen Unruhen, im Protest gegen den Schah, wurde gefragt: Was machen die Mächtigen mit den Menschen? Zadek entstellte Shakespeares Stück bis zur Kenntlichkeit seiner Verursacher. Und setzte ein weiteres Zeichen. Zadek: »Es war der Anfang eines kompletten Umbruchs in meiner Arbeit. Von Maß für Maß bis zu Othello im Hamburger Schauspielhaus gibt es einen weiten großen Bogen.« So reichte diese Arbeit in die Zukunft.[5]

Mit diesem ›Maß für Maß‹ stieß Zadek auch an die Grenzen des Bremer Theaters, das trotz seiner Epoche bildenden Inszenierungen noch immer ein Stadttheater war. Kurt Hübners Theater hatte, nicht zuletzt durch Zadeks Arbeit, viele Feinde, nicht nur in Bremen. Es zerstörte bequeme Erwartungen. Der Goethe-Bund rebellierte. Es gab seit längerem deswegen auch Spannungen im Haus. Zadek spürte, dass auch Wilfried Minks, der die Bremer Bühne mit seinen Bühnenbildern geprägt hatte, in eine Selbständigkeit drängte. Die neue Kunst-Professur in Hamburg reichte nicht. Auch Minks wollte in die Regie. Zadek wollte ins Freie.

Kurt Hübner konnte Zadek nicht halten. Zu Ende war, was man den »Bremer Stil« nannte: »Bremer Stil … war die Arbeit von Minks, Hübner und mir. Eine Mischung aus Pop Art, einer kühlen, ein bißchen an Brecht erinnernden Art der Schauspielführung, ironisch«, schrieb Zadek.[6] Durch Zadeks Abschied trennten sich auch drei Freunde, von denen einer den anderen zu einer führenden Kraft im Theater gemacht hatte. Sie fanden zwar immer wieder zusammen, aber nie mehr zu kontinuierlicher Arbeit. Zadek ging »ins Freie«, suchte Gelegenheiten und sich selbst. Hübner hatte die Zukunft dieses Theaters neu zu gründen. Er erwartete den jungen Peter Stein und sah sich um, was an Talenten noch zu entdecken war.

Hochhuths ›Soldaten‹

Es war drängende Zeit.[1] Während Peter Stein in Bremen seine zweite Premiere vorbereitete, wurde die Uraufführung des zweiten Stücks von Rolf Hochhuth angekündigt. Hochhuth war mit dem ›Stellvertreter‹ aus dem Nichts ein Weltautor geworden; er hatte die Welt aufgeregt. Er spielte wieder hoch. Hochhuth klagte an den Bombenkrieg gegen die Zivilbevölkerung. Er rief nach einem endlich zu schaffenden Luftkriegsrecht. Den mysteriösen Tod des polnischen Generals Sikorski, Chef der polnischen Exilregierung in London, stellte er dar als politisches taktisches Opfer Churchills in einem unmenschlichen Krieg. Die Gerüchte erregten selbst in England. Drohte eine skandalöse Enthüllung? Der Text war bis zur Premiere streng unter Verschluss; eine Kopie wurde gegen hohes Geld dringend gesucht.

Hochhuth nannte sein Stück ›Soldaten‹, anspielend auf ›Die Soldaten‹ von J.M.R. Lenz. Es war noch geschrieben für Erwin Piscator, ohne den es wohl keine Aufführung des ›Stellvertreters‹ gegeben hätte. Sein Tod Ende des vorigen Jahres war ein Schlag. Wer konnte das außer ihm? Hochhuth sprach selbst von einem »Monsterstück«. (190 Seiten im Druck!) Es war eine aktivistische Dokumentation geworden mit historischen Figuren: harte Kriegswelt, London 1943. Vorsichtig steckte Hochhuth das Stück mit seinem brisanten Stoff noch einmal in ein Theaterstück: Vorspiel, Nachspiel – Theater auf dem Theater. Hoch gehandelt wurden auf dem Schwarzmarkt die Karten für die Premiere.[2] Mit der Uraufführung erwartete man eine Sensation.

Am Abend des 9. Oktober 1967 erschien in der Freien Volksbühne in West-Berlin das Publikum festlich gekleidet, als gäbe es große Oper; als ginge es nicht um Krieg und Moral, nicht um hunderttausendfachen Tod und politischen Mord. Der Kontrast war so eklatant wie bedrückend.

Die Aufführung des im Grunde englischen Stücks begann mit einem Bild der von deutschen Bombern zerstörten Kathedrale von Coventry. Im Vorspiel bereitete unter viel aktuellem Gerede der englische Bomberpilot Dorland, der als Wing Commander auch über Dresden Bomben abwarf und den nun Schuldgefühle heimsuchten, auf den Stufen der Kathedrale die Aufführung des »Londoner Kleinen Welttheaters« vor. So hieß der Kern des Stücks, »Drei Akte für neun Spieler: Das Schiff, Das Bett, Der Park«. Der erste spielte auf dem Schlachtschiff ›Duke of York‹. Churchill wurde von seinem Luftkriegsstrategen Cherwell in das »Unternehmen Gomorrha« getrieben. Das war der Brandbomben-Feuersturm, in dem 1943 Hamburg verbrannte, es gab 40000 Tote. Im zweiten Akt debattierte Churchill über die Rolle Polens mit Sikorski, dem Chef der polnischen Exilregierung, der Polen nicht Stalin ausliefern wollte. Churchill brauchte Stalin für den Krieg gegen Hitler, die Sperre Sikorski sollte weg. Sein Tod war nicht Churchills Plan, aber er verhinderte nicht seine Ausführung. Im dritten Akt kam der lange und harte Disput Churchills mit dem Bischof Bell. Bell rief: »Töten Sie Feinde, nicht Zivilisten!« Das war die moralische Forderung Hochhuths. Am Ende ein Gespräch über Sikorskis bis heute ungeklärten Tod. Drei Anschläge und Flugzeugabstürze hatte Sikorski überlebt, er war tot beim vierten, den überlebte nur der tschechische Pilot. Ein polnischer Hauptmann der Exiltruppe rief im Stück: »Sikorski – Ja! Ermordet habt ihr ihn.«

›Soldaten‹ war ein groß gedachtes Stück und der riskante Versuch, den Fall Sikorski und den Luftkrieg (Stoff für zwei getrennte Stücke) zusammenzuhaken. Also zu tun, was auch der geschichtliche Augenblick damals zusammenbrachte. Nach Hochhuths ›Stellvertreter‹ gab es kein anderes Schauspiel, das die noch nahe Vergangenheit so aufriss; das die Probleme dieser kriegsdurchtobten Jahre, die Gedanken und Handlungen der Akteure so entschlossen packte und ihre entscheidenden Momente zu dramatischen Dialogen verdichtete. Kein anderer Dramatiker hat die Situation und Person Churchills so konkret, so lebensstark erfasst wie Hochhuth. In den langen epischen Erläuterungen wie in den dramatischen Szenen steckt ein großes Zeitpanorama; und es ist zugleich Reflexion über diese höllische Zeit.

Jeder Regisseur stand und steht bei diesem Text vor einem Gebirge von Problemen. Nötig wurden ein den Text raffender/straffender Dramaturg und ein Regisseur, der aus dem Zeitdrama die moralische Frage hervortrieb. Die Uraufführung hatte keinen von beiden. Sie versank in Enttäuschung. Hart fielen die Worte der Kritiker: »Langeweile« und »gescheitert«.[3] Nicht nur, weil die hochgetriebene Erwartung kaum erfüllbar war. Hans Schweikart, bis vor kurzem als Intendant der Münchner Kammerspiele noch ein Meister von Konversation und Psychologie, war aber nie ein politischer Regisseur; einer, der Personen als geschichtliche Kräfte zur Erscheinung bringt, der Energien und Willensakte inszeniert und Argumente so setzt, dass sie treffen. Die Inszenierung, die mit dem Vorspiel begann, blieb, trotz höchst renommierter Schauspieler – von O.E. Hasse (Churchill) und Dieter Borsche (Sikorski) bis Peter Lühr (Bischof Bell) – ohne Spannung und war – ohne Nachspiel – plötzlich zu Ende. »Churchill kleinkariert und knarrend. Da blieb das Stück stehen und rührte sich nicht mehr bis zum Ende«, schrieb Friedrich Luft. Die englischen Kritiker schickten an ihre Zeitungen zum Teil böse Kommentare. Für Engländer war es dreist, dass ein deutscher Autor ihre Kriegsführung kritisierte, den Nationalhelden Churchill vorführte. Im Massenblatt ›Daily Mail‹ hieß es: »Dass ein deutscher Autor jetzt Churchill verleumden kann, zeigt, wie verrucht wir waren, den Krieg zu gewinnen.« Ossia Trilling rühmte in der ›Times‹ Hochhuths von allem Zynismus freie »dichterische Kraft«, die einen »geneigt macht, Hochhuths dichterische Freiheit als gerechtfertigt anzuerkennen«.

In London wollten Laurence Olivier und der Kritiker Kenneth Tynan das Stück für das Nationaltheater, der Aufsichtsrat lehnte ab. Sie wollten eine eigene Inszenierung, da verbot der Zensor, Lord Chamberlain, das Stück für ganz England.[4] Es war seine letzte Tat. Die Diskussion über Hochhuth brachte sein Amt schon 1968 zu Fall.[5] Es mehrten sich die Rufe nach Revision für Hochhuth,[6]